L’interrogation sur la morale est au cœur de la pensée de Nietzsche. « Je descendis en profondeur, je taraudais la base… je commençais à saper la confiance en la morale » (Aurore). La démarche de Nietzsche est une démarche de soupçon sur le pourquoi des choses. En conséquence, Nietzsche annonce qu’il faut de méfier à la fois de la morale et des moralistes. « J’ai choisi le mot d’immoraliste comme signe distinctif ou comme distinction », écrit-il dans Ecce homo.

Le rapport à la morale de Nietzsche va toutefois bien au-delà de la dimension de provocation, d’où la nécessité d’une généalogie de Nietzsche quant à la question morale. Le propos du philosophe André Stanguennec consiste d’abord en cela : retracer l’apparition et les remaniements du thème de la morale chez Nietzsche. Il vise ensuite à étudier son traitement dans la Généalogie de la morale, cette œuvre étant vue comme l’unification de la théorie du problème moral chez Nietzsche Enfin, la troisième partie du travail de Stanguennec est consacrée à des mises en perspectives critiques d’origines diverses (Kant, Fichte, une certaine philosophie matérialiste – celle d’Yvon Quiniou), critiques présentées sous une forme dialogique.

Il faut donc effectuer un retour sur l’approche que fait Nietzsche de la morale. Nietzsche s’oppose d’abord à Socrate et à ses trois idées : 1) le savoir est condition de la vertu, 2) on ne pêche que par ignorance, 3) il est possible de chasser le mal du réel. Comment Nietzsche voit-il la question de la morale ? Sous l’angle du perspectivisme, « condition fondamentale de toute vie » (Aurore), perspectivisme d’abord humain, puis supra-humain. Il s’agit en d’autres termes de mettre en perspective les actions de chacun par rapport à son itinéraire, à ses valeurs, et cela sans référence à une morale transcendante, ni à une origine commune de celle-ci quels que soient les hommes.

Rien n’est responsabilité et tout est innocence pour Nietzsche (Humain, trop humain). Il reste la probité c’est-à-dire la rigueur et l’exigence vis-à-vis de soi-même. Quand Nietzsche dit qu’il n’y a pas de responsabilité des actes humains, en quel sens peut-on le comprendre ? En ce sens que : c’est le motif le plus fort en nous qui décide pour nous. Nous sommes agis par ce qui s’impose à nous en dernière instance : soit une force qui nous dépasse (ainsi la force de la peur qui nous fait fuir), soit une force qui nous emporte (ainsi la force de faire face conformément à l’idée que nous avons de nous-mêmes). Mais dans les deux cas, il n’y a pas de responsabilité à proprement parler.

Rien n’est responsabilité et tout est innocence pour Nietzsche (Humain, trop humain). Il reste la probité c’est-à-dire la rigueur et l’exigence vis-à-vis de soi-même. Quand Nietzsche dit qu’il n’y a pas de responsabilité des actes humains, en quel sens peut-on le comprendre ? En ce sens que : c’est le motif le plus fort en nous qui décide pour nous. Nous sommes agis par ce qui s’impose à nous en dernière instance : soit une force qui nous dépasse (ainsi la force de la peur qui nous fait fuir), soit une force qui nous emporte (ainsi la force de faire face conformément à l’idée que nous avons de nous-mêmes). Mais dans les deux cas, il n’y a pas de responsabilité à proprement parler.

La notion de responsabilité de l’individu est rejetée par Nietzsche pour deux raisons. L’une est qu’il ne s’agit pas pour lui de se référer à l’individu en soi. La seconde raison est que la notion de responsabilité supposerait l’univocité du sens de nos actions – univocité à laquelle Nietzsche ne croit pas. Quand Nietzsche oppose le « divisé » à « l’indivisé » qu’est l’individu (Aurore), il plaide pour un individu acceptant la division même de son être. Et c’est pour cet être et pour lui seul que se pose la question de la morale. Cette question de la morale prend ainsi sens à partir de la mort du dieu moral, le dieu des apparences, le surplombant (le Père), à partir de la mort du dieu d’amour (le Fils), et à partir de la mort du dieu devenu homme (le dieu modeste et humanisé qu’est aussi le Fils).

Loin d’être à l’origine des comportements « vertueux », la morale est pour Nietzsche une interprétation de ceux-ci a posteriori. Et une interprétation parmi d’autres. En ce sens, pour Nietzsche, cette interprétation est toujours fausse parce qu’incomplète. L’interprétation morale a posteriori nie ce qui s’est incarné dans l’acte – le flux de forces, l’énergie, la mise en perspective de soi (toujours le perspectivisme). La morale de l’intention ne dit jamais avec probité ce qui vraiment a fait advenir les actes. C’est pourquoi il y a selon Nietzsche un fondement « amoral » à une autre morale possible et souhaitable selon lui. Quelle est-elle ? Une morale en un sens plus restreint, une morale plus tranchante, avec laquelle on ne peut biaiser. « Ce qui fait le caractère essentiel et inappréciable de toute morale, répétera Nietzsche dans Par-delà bien et mal, c’est d’être une longue contrainte … c’est là que se trouve la “ nature ” et le “ naturel ” et non pas dans le laisser-aller » (paragraphe 188).

La morale est la théorie du déplacement des jouissances du monde. Qu’est-ce qui ordonne le passage d’une jouissance à une autre ? Quelle structure ? C’est là qu’est la morale selon Nietzsche, en un sens donc, à la fois étroit et ambitieux. Tout le reste est conséquence de ce questionnement ainsi formulé. Nietzsche peut être pacifiste ou belliciste en fonction de ce qui permet le mieux l’apparition d’un type humain supérieur. Il peut être pour un certain type de sélection si elle permet l’apparition d’un type d’homme supérieur, mais contre la forme actuelle du progrès donc de la sélection contemporaine : « Le progrès n’est qu’une idée moderne, donc une idée fausse », écrit Nietzsche (Antéchrist).

S’il y a une morale pour Nietzsche, elle consiste donc, exactement et strictement, à remonter aux origines des actes humains. Il faut comprendre que « le corps est une grande raison » (Zarathoustra). Il faut aussi enregistrer qu’il y a la vraie morale (c’est-à-dire l’éducation d’une contrainte par la contrainte) de ceux qui savent « digérer le réel » et la fausse morale-alibi des autres. « Un homme fort et réussi digère ses expériences vécues (faits, méfaits compris) comme il digère ses repas, même s’il doit avaler de durs morceaux » (in Généalogie de la morale). Le vouloir-lion ne se résume à aucune morale, aucun « tu dois ».

L’homme-lion ne refuse pas la douleur, à la manière de l’épicurien. Ce serait là vouloir un bouddhisme européen, une Chine européenne, une Europe devenue « Petite Chine ». L’homme-lion ne recherche pas non plus à tout prix le plaisir, à la manière du gourmand tel Calliclès (qui ne se réduit bien sûr pas à cette dimension et est notamment le fondateur de la généalogie de la morale et du droit).

L’homme-lion n’est ni masochiste (et donc certainement pas chrétien) ni hédoniste (d’où l’écart dans lequel se trouve Michel Onfray quand il défend Nietzsche au nom, à la fois, du matérialisme et de l’hédonisme). En d’autres termes, pour Nietzsche, tout « oui » à une joie est aussi un « oui » à une peine (cf. « Le chant du marcheur de nuit », in Zarathoustra, IV, paragraphe 10). « Toutes choses sont enchaînées, enchevêtrées, éprises. »

La morale de Nietzsche ne consiste jamais à représenter quelque chose et surtout pas l’esthétique du sublime qu’il attribue à Kant et à Fichte. Elle consiste à présenter, à affirmer, à produire. Elle est métaphorique. André Stanguennec le montre bien : si l’anti-nihilisme de Nietzsche est clair et net, son rapport au bouddhisme est ambivalent : sa conception du Moi comme illusion, et illusion à tenir à distance de soi-même plaît à Nietzsche. Et dans le même temps il perçoit fort bien comment un bouddhisme « épuré » psycho-physiologiquement (cf. A. Stanguennec, p. 277) pourrait rendre « vivable » le nihilisme – et même –, car Nietzsche mène toujours une analyse biface du réel – circonscrire ce nihilisme à un espace et à une population tels que d’autres horizons s’ouvrent au(x) surhomme(s). Le nihilisme servirait alors stratégiquement de bénéfique abcès de fixation à la médiocrité.

Cette nouvelle morale de Nietzsche est donc tout le contraire d’un « bouddhisme européen » (au sens de « européanisé ») consistant à « ne pas souffrir », et à « se garder » (en bonne santé). La grande santé n’est en effet pas la bonne santé. Elle est la santé toujours en conquête d’elle-même et en péril de n’être assez grande. Le bouddhisme européen est donc une fausse solution.

L’alternative n’est pas entre bouddhisme et hédonisme. La morale de Nietzsche n’est pas non plus le finalisme, qui postule qu’il faudrait se conformer à un sens déjà-là. C’est à l’homme, selon Nietzsche, de donner une valuation – une valeur dans une hiérarchie de valeurs – aux choses. Et ces valeurs sont conditionnées par leur utilité sociale. À quoi servent-elles ? Que légitiment-elles ? Voilà les questions que pose et se pose Nietzsche Ne le cachons pas : il existe un risque, au nom d’une vision « réalitaire », au nom d’une philosophie du soupçon, de croire et faire croire que l’homme n’a que des rapports d’instrumentalisation avec ce qu’il proclame comme « ayant de la valeur » pour lui. Des rapports purement stratégiques avec les valeurs : les valeurs de sa stratégie et non la stratégie de ses valeurs. « Nietzsche concède donc, écrit en ce sens André Stanguennec, qu’une part non négligeable de vérité a été découverte dans la perspective sociologique et utilitariste sur la morale » (p. 225).

Deux composantes forment la morale de Nietzsche : surmonter la compassion, surmonter le ressentiment. Il n’y a pour Nietzsche jamais de fondement de la morale mais toujours une perspective. Cette perspective est ce qui permet au fort de rester fort. Il s’ensuit que ce qui met en perspective la morale de chacun se distribue selon Nietzsche en deux registres : morale des faibles et morale des forts. Le terme « morale » n’est au demeurant pas le meilleur. Il s’agit – et le mot dit bien la brutalité dont il est question – d’un fonctionnement. Morale des faibles : elle se détermine par rapport à l’autre; le jugement (attendu et redouté en même temps) des autres précède l’action qui n’est qu’une réaction. Morale des forts : le sentiment de soi prévaut sur le sentiment de l’autre ou des autres; l’action s’en déduit, le jugement – qui est un diagnostic en tout état de cause sans repentir – intervient après l’action. Pour le fort, il ne saurait y avoir de faute puisqu’il ne saurait y avoir de dette vis-à-vis d’autrui. Il peut juste y avoir un déficit du surmontement de soi par soi, c’est-à-dire une mise en défaut de la volonté de puissance.

Ce qui est moral pour Nietzsche c’est de vouloir la multiplicité infinie des perspectives. Nietzsche s’oppose donc aux philosophes ascétiques, adeptes d’une volonté de puissance à l’envers, et dont le mot d’ordre est de « vouloir le rien » (attention : la volonté de néant des ascétiques ne se confond pas avec le bouddhisme, volonté du néant de la volonté – « ne rien vouloir »). Ensuite, contrairement à Kant, Nietzsche refuse la distinction entre l’apparence des choses et les choses en soi. Pour Nietzsche, la référence de la morale, c’est le monde comme totalité inconditionnée, totalité ni surplombante ni substantielle mais parcourue par les volontés de puissance qui sont comme les flux du vivant.

Nietzsche tente de dépasser la question du choix entre l’infinité ou la finitude du monde. Il tente de la dépasser par un pari sur la joie et sur la jubilation. C’est en quelque sorte la finitude du monde corrigée par l’infinité des désirs et des volontés de puissance. La physique de Nietzsche est peut-être ainsi non pas une métaphysique – ce qui est l’hypothèse et la critique de Heidegger – mais une hyperphysique.

Nietzsche tente de dépasser la question du choix entre l’infinité ou la finitude du monde. Il tente de la dépasser par un pari sur la joie et sur la jubilation. C’est en quelque sorte la finitude du monde corrigée par l’infinité des désirs et des volontés de puissance. La physique de Nietzsche est peut-être ainsi non pas une métaphysique – ce qui est l’hypothèse et la critique de Heidegger – mais une hyperphysique.

Cette hyperphysique nietzschéenne du monde consiste en l’impossibilité d’une morale du « moi ». Le « moi » renvoie à l’idée d’un dieu unique qui serait le créateur du « moi » comme sujet. Or, Nietzsche substitue au « moi » un « soi » comme « grande raison » du corps (Zarathoustra). Le dernier mot de la morale est alors la même chose que la vision de soi acceptée comme ultime. Nietzsche nous délivre sa vision : « Je ne veux pas être un saint … plutôt un pitre » (Ecce homo). Toutefois c’est une saillie marginale que cette remarque de Nietzsche. Ce qui est bien pour Nietzsche, c’est d’être soi, c’est d’approfondir non sa différence aux autres, mais son ipséité, c’est se référer non aux autres mais à soi. Nietzsche rejoint Fichte quand celui-ci précise : « Ce que l’on choisit comme philosophie dépend ainsi de l’homme que l’on est » (Première introduction à la doctrine de la science, 1797).

Ainsi, il n’y a pas pour Nietzsche de vrai choix possible d’une philosophie ou d’une morale : « Nos pensées jaillissent de nous-mêmes aussi nécessairement qu’un arbre porte ses fruits » (Généalogie de la morale, avant-propos). S’il n’y a pas de vrai choix, il n’y a pas pour autant de transparence. Nietzsche affirme : « Nous restons nécessairement étrangers à nous-mêmes, nous ne nous comprenons pas, nous ne pouvons faire autrement que de nous prendre pour autre chose que ce que nous sommes » (Généalogie de la morale). Étrange platonisme inversé que celui que développe Nietzsche. Car dans sa perspective, notre possibilité d’être, et notre force d’être elle-même, repose sur l’acceptation et même sur le pari de notre inauthenticité, de notre être-devenir « à côté de nous-mêmes ». Et c’est un autre problème, au-delà du travail de Stanguennec, que de savoir si cette position est tenable.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Gallimard jeunesse vient de publier une nouvelle édition de l'ouvrage d'Erik l'Homme, Des pas dans la neige. L'occasion de se replonger dans ce roman d'aventure qui détonne dans la bibliographie de son auteur.

Gallimard jeunesse vient de publier une nouvelle édition de l'ouvrage d'Erik l'Homme, Des pas dans la neige. L'occasion de se replonger dans ce roman d'aventure qui détonne dans la bibliographie de son auteur.

L'ouvrage d'Erik L'Homme nous prouve qu'il est encore possible de faire des choix, de vivre une autre existence, une existence qui n'est accessible qu'à quelques uns. Mais l'ouvrage ne saurait se résumer à cela et il s'agit d'une enquête menée avec sérieux, notamment par Jordi Magraner. Ce dernier va d'ailleurs publier un mémoire, Les hominidés reliques d'Asie centrale (

L'ouvrage d'Erik L'Homme nous prouve qu'il est encore possible de faire des choix, de vivre une autre existence, une existence qui n'est accessible qu'à quelques uns. Mais l'ouvrage ne saurait se résumer à cela et il s'agit d'une enquête menée avec sérieux, notamment par Jordi Magraner. Ce dernier va d'ailleurs publier un mémoire, Les hominidés reliques d'Asie centrale (

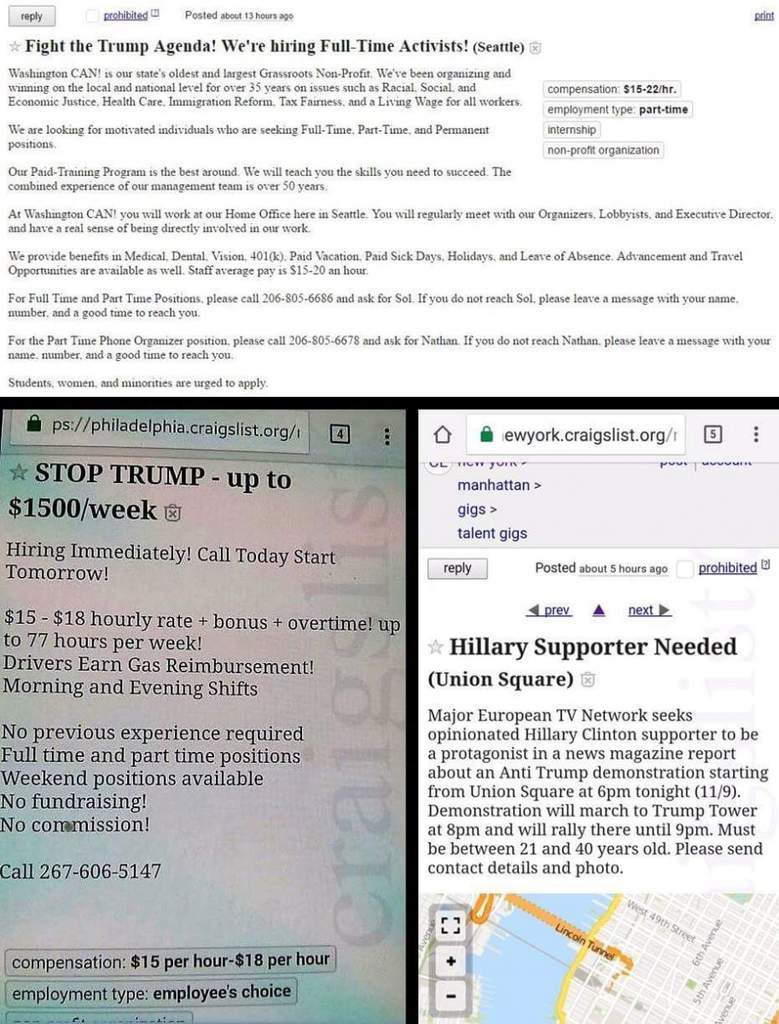

Que peuvent faire les médias habituels, sachant que toute remise en cause est exclue? La même tactique que d'habitude, essayer de salir les nouveaux venus de façon préventive. L'idée est que le grand public soit préparé à les haïr dès leur arrivée, afin qu'ils soient plus méprisés que regardés.

Que peuvent faire les médias habituels, sachant que toute remise en cause est exclue? La même tactique que d'habitude, essayer de salir les nouveaux venus de façon préventive. L'idée est que le grand public soit préparé à les haïr dès leur arrivée, afin qu'ils soient plus méprisés que regardés. Steve Bannon, le directeur exécutif de Breitbart News, a été récemment nommé directeur de la stratégie et conseiller du Président Trump par ce dernier. Pas possible donc de défausser le site comme le travail de ploucs illuminés sortis de nulle part.

Steve Bannon, le directeur exécutif de Breitbart News, a été récemment nommé directeur de la stratégie et conseiller du Président Trump par ce dernier. Pas possible donc de défausser le site comme le travail de ploucs illuminés sortis de nulle part.

Frederick asserts that laws should aim to promote “[g]ood manners and public safety.” He is enormously concerned with civil peace, saying French chancellor Michel de l’Hôpital’s efforts to increase tolerance and defuse tensions between Catholics and Protestants during the Wars of Religion “worked for the salvation of the fatherland.” Laws may deal with politics (government), manners (criminal), and civil matters (contracts, usury).

Frederick asserts that laws should aim to promote “[g]ood manners and public safety.” He is enormously concerned with civil peace, saying French chancellor Michel de l’Hôpital’s efforts to increase tolerance and defuse tensions between Catholics and Protestants during the Wars of Religion “worked for the salvation of the fatherland.” Laws may deal with politics (government), manners (criminal), and civil matters (contracts, usury).

Frederick’s advocacy of paternal authority is all the more poignant and significant in that his own father, Frederick-William, also known as the Soldier King, had been a harsh one. Frederick-William had often beaten his son and executed before Frederick’s eyes his youthful best friend (and possible lover), Hans von Katte, for “desertion.”

Frederick’s advocacy of paternal authority is all the more poignant and significant in that his own father, Frederick-William, also known as the Soldier King, had been a harsh one. Frederick-William had often beaten his son and executed before Frederick’s eyes his youthful best friend (and possible lover), Hans von Katte, for “desertion.”

La confortable victoire de Radev - ancien chef de l'armée de l'air soutenu par les socialistes (PSB, ex-communiste) - par près de 60% des suffrages, a sonné comme un désaveu cinglant pour le premier ministre au pouvoir depuis fin 2014, qui soutenait pour sa part la candidature de la présidente du Parlement, Tsetska Tsatcheva. Roumen Radev a notamment bénéficié du mécontentement suscité par le gouvernement de centre-droit dont les efforts en matière de lutte anti-corruption et de réorganisation du secteur public auront été jugés trop lents. Cette victoire traduit également un «contexte international qui encourage la volonté de changement», selon Parvan Simeonov, directeur de l'institut Gallup, qui cite «l'écroulement des autorités traditionnelles en Europe occidentale» et l'élection de Donald Trump, aux États-Unis.

La confortable victoire de Radev - ancien chef de l'armée de l'air soutenu par les socialistes (PSB, ex-communiste) - par près de 60% des suffrages, a sonné comme un désaveu cinglant pour le premier ministre au pouvoir depuis fin 2014, qui soutenait pour sa part la candidature de la présidente du Parlement, Tsetska Tsatcheva. Roumen Radev a notamment bénéficié du mécontentement suscité par le gouvernement de centre-droit dont les efforts en matière de lutte anti-corruption et de réorganisation du secteur public auront été jugés trop lents. Cette victoire traduit également un «contexte international qui encourage la volonté de changement», selon Parvan Simeonov, directeur de l'institut Gallup, qui cite «l'écroulement des autorités traditionnelles en Europe occidentale» et l'élection de Donald Trump, aux États-Unis. La victoire annoncée d’Igor Dodon, candidat ouvertement prorusse à l’élection présidentielle moldave, a bien eu lieu. Dimanche soir 13 novembre, les premiers résultats donnaient au dirigeant du Parti des socialistes moldaves un score de 56,5 %, contre 43,5 % à sa rivale pro-européenne, Maia Sandu. Celle-ci a pu espérer un miracle avec une participation en forte hausse chez les jeunes, mais elle n’améliore que peu son résultat de 38 % obtenu lors du premier tour le 30 octobre. M. Dodon, lui, avait rassemblé 47 % des suffrages.

La victoire annoncée d’Igor Dodon, candidat ouvertement prorusse à l’élection présidentielle moldave, a bien eu lieu. Dimanche soir 13 novembre, les premiers résultats donnaient au dirigeant du Parti des socialistes moldaves un score de 56,5 %, contre 43,5 % à sa rivale pro-européenne, Maia Sandu. Celle-ci a pu espérer un miracle avec une participation en forte hausse chez les jeunes, mais elle n’améliore que peu son résultat de 38 % obtenu lors du premier tour le 30 octobre. M. Dodon, lui, avait rassemblé 47 % des suffrages.

•

•  •

•

Face à Clinton donc, mais face aussi aux caciques du parti républicain qui l’ont attaqué à chaque prétendu dérapage, Paul Ryan et John McCain en tête, alors qu’il était désavoué par les Bush et combattu par les néo-conservateurs, et que même Schwarzenegger s’est dégonflé, ne bénéficiant dès lors que du soutien explicite de Clint Eastwood et de Steven Seagal, et du soutien implicite des Stallone, Willis, Norris et autres acteurs des films d’action, il a vaincu. Il a remporté les primaires, humiliant les Kasich et les Jeb Bush. Il a su obtenir le ralliement de Ted Cruz, son adversaire le plus déterminé mais qui, une fois vaincu, s’est montré ensuite d’un soutien sans faille. Il a su conserver le soutien aussi de Priebus, le président du parti républicain, face aux manœuvres des Romney et Ryan qui voulaient au mépris du vote des citoyens le renverser.

Face à Clinton donc, mais face aussi aux caciques du parti républicain qui l’ont attaqué à chaque prétendu dérapage, Paul Ryan et John McCain en tête, alors qu’il était désavoué par les Bush et combattu par les néo-conservateurs, et que même Schwarzenegger s’est dégonflé, ne bénéficiant dès lors que du soutien explicite de Clint Eastwood et de Steven Seagal, et du soutien implicite des Stallone, Willis, Norris et autres acteurs des films d’action, il a vaincu. Il a remporté les primaires, humiliant les Kasich et les Jeb Bush. Il a su obtenir le ralliement de Ted Cruz, son adversaire le plus déterminé mais qui, une fois vaincu, s’est montré ensuite d’un soutien sans faille. Il a su conserver le soutien aussi de Priebus, le président du parti républicain, face aux manœuvres des Romney et Ryan qui voulaient au mépris du vote des citoyens le renverser.

Alison Weir's relatively short book covers the history of Zionism in the United States from the last decades of the 19th century until the creation of the state of Israel in 1948. (She is working on a second volume that will carry this history to the present.) Its brevity does not mean, however, that it is in any sense superficial, as it brings out key historical information, all well-documented, that sets the stage for the troubled world in which we now live. While histories of Zionism have usually focused on Europe, Weir shows that American adherents of this ideology have been far more important than generally has been recognized

Alison Weir's relatively short book covers the history of Zionism in the United States from the last decades of the 19th century until the creation of the state of Israel in 1948. (She is working on a second volume that will carry this history to the present.) Its brevity does not mean, however, that it is in any sense superficial, as it brings out key historical information, all well-documented, that sets the stage for the troubled world in which we now live. While histories of Zionism have usually focused on Europe, Weir shows that American adherents of this ideology have been far more important than generally has been recognized Kallen was regarded by some as first promoting the idea for what became the Balfour Declaration, which would set the stage for the modern state of Israel. He promoted this scheme in 1915 when the U.S. was still a neutral. He told a British friend that this would serve to bring the United States into World War I. It should be pointed out that at that time, despite serious diplomatic issues regarding German submarine warfare, the great majority of the American people wanted to avoid war and Wilson would be re-elected president in November 1916 on the slogan “He kept us out of war.” Kallen’s idea for advancing the Zionist goal, however, soon gained traction.

Kallen was regarded by some as first promoting the idea for what became the Balfour Declaration, which would set the stage for the modern state of Israel. He promoted this scheme in 1915 when the U.S. was still a neutral. He told a British friend that this would serve to bring the United States into World War I. It should be pointed out that at that time, despite serious diplomatic issues regarding German submarine warfare, the great majority of the American people wanted to avoid war and Wilson would be re-elected president in November 1916 on the slogan “He kept us out of war.” Kallen’s idea for advancing the Zionist goal, however, soon gained traction. Although Segev is a daring historian who often rejects the Zionist myths on the creation of Israel, in this case he essentially relies on a classic Zionist-constructed strawman, which involves greatly exaggerating the view that the Zionists (and Jews in general) don’t like. It is highly doubtful that the British foreign office believed that Jews were so powerful as to be “turning the wheels of history.” (If that had been the case, one would think that the British would have offered Jews much more than Palestine from the very start of the war.) Furthermore, as noted earlier, Weir does not subscribe to anything like this Zionist strawman in regard to the Balfour Declaration, or anything else, I should add.

Although Segev is a daring historian who often rejects the Zionist myths on the creation of Israel, in this case he essentially relies on a classic Zionist-constructed strawman, which involves greatly exaggerating the view that the Zionists (and Jews in general) don’t like. It is highly doubtful that the British foreign office believed that Jews were so powerful as to be “turning the wheels of history.” (If that had been the case, one would think that the British would have offered Jews much more than Palestine from the very start of the war.) Furthermore, as noted earlier, Weir does not subscribe to anything like this Zionist strawman in regard to the Balfour Declaration, or anything else, I should add.

One minor criticism here is that the reader might incorrectly get the impression that the King-Crane Commission dealt solely with Palestine, while it actually involved all the territories severed from, or expected to be severed from, the Ottoman Empire (Turkey).

One minor criticism here is that the reader might incorrectly get the impression that the King-Crane Commission dealt solely with Palestine, while it actually involved all the territories severed from, or expected to be severed from, the Ottoman Empire (Turkey).

A quick aside here: somewhat ironically, in my view, Weir barely touches on the United States decision to recognize Israel. Moreover, what does exist is largely in the endnotes. Although there will be a second volume to Weir’s history, and the cut-off point for this volume has to be somewhere, still the fact that the book does make reference to events in 1948 would seem to have made it appropriate to discuss in some detail the issue of America’s quick recognition of Israel.

A quick aside here: somewhat ironically, in my view, Weir barely touches on the United States decision to recognize Israel. Moreover, what does exist is largely in the endnotes. Although there will be a second volume to Weir’s history, and the cut-off point for this volume has to be somewhere, still the fact that the book does make reference to events in 1948 would seem to have made it appropriate to discuss in some detail the issue of America’s quick recognition of Israel. Weir includes a brief reference to Leon Uris’s bestselling 1958 novel on the Exodus ship, and though it falls outside the chronological purview of this volume, I would add that the impact of the already mythologized Exodus event was greatly magnified by Uris’s book, which sold over 7 million copies and was turned into a blockbuster movie in 1960 by Otto Preminger, a leading film director of the era. The film has been identified by many commentators as having greatly enhanced support for Israel in the United States by Jews as well as gentiles and in the view of some scholars this movie has had a lasting effect on how Americans view the Israeli–Palestinian conflict. Weir even acknowledges that it had initially shaped her thinking on the subject.

Weir includes a brief reference to Leon Uris’s bestselling 1958 novel on the Exodus ship, and though it falls outside the chronological purview of this volume, I would add that the impact of the already mythologized Exodus event was greatly magnified by Uris’s book, which sold over 7 million copies and was turned into a blockbuster movie in 1960 by Otto Preminger, a leading film director of the era. The film has been identified by many commentators as having greatly enhanced support for Israel in the United States by Jews as well as gentiles and in the view of some scholars this movie has had a lasting effect on how Americans view the Israeli–Palestinian conflict. Weir even acknowledges that it had initially shaped her thinking on the subject. In 1939, Time Magazine named Thompson the second most popular and influential woman in America behind Eleanor Roosevelt.

In 1939, Time Magazine named Thompson the second most popular and influential woman in America behind Eleanor Roosevelt.

Profondément européen, il prôna l’alliance de la France avec l’Angleterre et l’Allemagne, anticipant le temps des empires.

Profondément européen, il prôna l’alliance de la France avec l’Angleterre et l’Allemagne, anticipant le temps des empires.

Hillary is the tool, enriched by the Oligarchy, whose job as President was to protect and to increase the trillion dollar budget of the military/security complex. With Hillary in the White House, the looting of the American taxpayers in behalf of the wealth of the One Percent could go forward unimpeded. But if Trump resolves “the Russian threat,” the Oligarchy takes an income hit.

Hillary is the tool, enriched by the Oligarchy, whose job as President was to protect and to increase the trillion dollar budget of the military/security complex. With Hillary in the White House, the looting of the American taxpayers in behalf of the wealth of the One Percent could go forward unimpeded. But if Trump resolves “the Russian threat,” the Oligarchy takes an income hit.

Manent se garde bien de postuler une ontologie du musulman, comme il l’écrit : « il ne s’agit pas de postuler une essence immuable de l’islam, seulement de reconnaître son existence et pour ainsi dire sa consistance (…). Notre régime politique et nos mœurs nous incitent à ramener les masses spirituelles aux individus qui les composent, mais enfin, aussi désireux que nous soyons de ne voir partout que des sujets titulaires de droits et des individus cherchant leur intérêt, nous nous heurtons à quelques grands faits collectifs qui sont déterminants pour la vie du monde. Nous nous y heurtons chaque jour davantage. Qui a peur du scandale trébuchera sur la pierre du scandale »[3]. Par ailleurs, il constate avec raison la négligence des gouvernants quant aux masses spirituelles, aveuglés qu’ils sont par l’individualisme libéral-libertaire du toujours plus de droits. Toutefois, sa réponse ne nous paraît pas souhaitable. Si nous sommes d’accord pour dire que les humiliations sont vexatoires et inutiles, autoriser les menus confessionnels, les horaires réservés et autres « accommodements raisonnables » comme on dit dans la Belle Province revient à rompre de fait l’égalité républicaine (rien à voir avec l’égalitarisme socialiste). Le groupe social musulman est composé de citoyens égaux en dignité et en droits aux autres. Il n’a pas a bénéficier de règlements spécifiques. D’une part, la population musulmane en métropole n’en a jamais eu besoin avant la lâcheté de Jospin en 1989, quand ce dernier s’est défaussé devant l’entrisme intégriste à Creil, et d’autre part, étant de peuplement récent en France (majoritairement arrivée à partir du regroupement familial dans les années 1970), elle doit s’adapter au pays qui l’accueille et dont elle a choisi de prendre la nationalité.

Manent se garde bien de postuler une ontologie du musulman, comme il l’écrit : « il ne s’agit pas de postuler une essence immuable de l’islam, seulement de reconnaître son existence et pour ainsi dire sa consistance (…). Notre régime politique et nos mœurs nous incitent à ramener les masses spirituelles aux individus qui les composent, mais enfin, aussi désireux que nous soyons de ne voir partout que des sujets titulaires de droits et des individus cherchant leur intérêt, nous nous heurtons à quelques grands faits collectifs qui sont déterminants pour la vie du monde. Nous nous y heurtons chaque jour davantage. Qui a peur du scandale trébuchera sur la pierre du scandale »[3]. Par ailleurs, il constate avec raison la négligence des gouvernants quant aux masses spirituelles, aveuglés qu’ils sont par l’individualisme libéral-libertaire du toujours plus de droits. Toutefois, sa réponse ne nous paraît pas souhaitable. Si nous sommes d’accord pour dire que les humiliations sont vexatoires et inutiles, autoriser les menus confessionnels, les horaires réservés et autres « accommodements raisonnables » comme on dit dans la Belle Province revient à rompre de fait l’égalité républicaine (rien à voir avec l’égalitarisme socialiste). Le groupe social musulman est composé de citoyens égaux en dignité et en droits aux autres. Il n’a pas a bénéficier de règlements spécifiques. D’une part, la population musulmane en métropole n’en a jamais eu besoin avant la lâcheté de Jospin en 1989, quand ce dernier s’est défaussé devant l’entrisme intégriste à Creil, et d’autre part, étant de peuplement récent en France (majoritairement arrivée à partir du regroupement familial dans les années 1970), elle doit s’adapter au pays qui l’accueille et dont elle a choisi de prendre la nationalité.

In the West, the so-called “Roman Catholic Church” (another misnomer – there is nothing Roman or “catholic” – meaning “universal” – about the Papacy as it is Frankish and local) likes to present itself as the original Church whose roots and traditions go back to the Apostolic times. This is simply false. The reality is that the religion which calls itself “Roman Catholic” is a relatively new religion, younger than Islam by several centuries, which was born in the 11th century of a rejection of the key tenets of the 1000 year long Christian faith. Furthermore, from the moment of its birth, this religion has embarked on an endless cycle of innovations including the 19th century (!) dogmas of the Papal infallibility and the Immaculate Conception. Far from being conservative or traditionalists, the Latins have always been rabid innovators and modernists.

In the West, the so-called “Roman Catholic Church” (another misnomer – there is nothing Roman or “catholic” – meaning “universal” – about the Papacy as it is Frankish and local) likes to present itself as the original Church whose roots and traditions go back to the Apostolic times. This is simply false. The reality is that the religion which calls itself “Roman Catholic” is a relatively new religion, younger than Islam by several centuries, which was born in the 11th century of a rejection of the key tenets of the 1000 year long Christian faith. Furthermore, from the moment of its birth, this religion has embarked on an endless cycle of innovations including the 19th century (!) dogmas of the Papal infallibility and the Immaculate Conception. Far from being conservative or traditionalists, the Latins have always been rabid innovators and modernists. Regardless of the actual level of religiosity in Russia, Russia remains the objective historical and cultural heir to the Roman Empire: the First Rome fell in 476, the Second Rome fell in 1453 while the Third Rome fell in 1917.

Regardless of the actual level of religiosity in Russia, Russia remains the objective historical and cultural heir to the Roman Empire: the First Rome fell in 476, the Second Rome fell in 1453 while the Third Rome fell in 1917.