Science Fiction Seen from the Right [2]

Manticore Books, 2016

“Ursula Le Guin wrote about socialist utopias. Heinlein fought against them. There you have Science Fiction Seen from the Right in a nutshell.”

Readers of Counter-Currents will be familiar — and likely agreeable to — the notion that despite what you heard in school, most all the truly great writers of the XXth century were “men of the Right.” This has been the theme of books like Kerry Bolton’s Artists of the Right: Resisting Decadence,[1] or Jonathan Bowden’s Western Civilization Bites Back.[2]

Readers of Counter-Currents will be familiar — and likely agreeable to — the notion that despite what you heard in school, most all the truly great writers of the XXth century were “men of the Right.” This has been the theme of books like Kerry Bolton’s Artists of the Right: Resisting Decadence,[1] or Jonathan Bowden’s Western Civilization Bites Back.[2]

Bowden also gave us Pulp Fascism,[3] with its subtitle “Right-Wing Themes in Comics, Graphic Novels, and Popular Literature” and including coverage of Anthony Burgess’ A Clockwork Orange, George Orwell’s Nineteen Eighty-Four, Sarban’s The Sound of His Horn, and Brian Aldiss’ Moreau’s Other Island; why not then SF as a genre, tout court?

As if in response, comes now this book; with a title like Science Fiction from the Right, one can consider this an automatic purchase for anyone on the “Alt Right.” If you’re looking for a well-informed study of the SF genre that’s decidedly not from the hard or soft Left perspective that seems de rigueur for both academics and SF writers themselves, this book is for you. Svensson, however, has grander ambitions, and that’s where the book begins to be a bit of a disappointment.

Despite its title, Svensson is not really interested in “the Right” as such; he is interested in tradition, or, as he sometimes spells it, Tradition. And therein lies a perhaps unconscious indication of the problem: is it tradition, or Tradition?

Svensson is certainly straightforward from the start:

Svensson is certainly straightforward from the start:

My definition of “right,” “a man of the right,” is “a man adhering to traditional, eternal values.”

These eternal values can be exemplified as: duty, honor, honesty, accountability, selflessness, modesty, fidelity, faith, courage, justice, mercy, clemency, compassion, magnanimity, equanimity — values that are in harmony with the eternal natural law, with Dharma and Tao, with Physis and Lex Nauralis.[4]

And to clarify: to merely advocate limited government, personal responsibility, moral values and productivity . . . is not to be a traditionalist. It’s a start, but it’s not enough. There has to be an esoteric element present, a connection with the causal realm in which all of existence can be anchored in the Platonic World of Ideas. Here, ultimately, the eternal values have their footing.

To vindicate these ideals is what I do as a man of the right. I honor Tradition. To systematically embrace eternal values within a spiritual framework of Christianity, Hinduism and the Ancient way of the West, of esoteric strains in Greek, Roman and Norse thought, is called traditionalism. . . . There you have my outline of traditional values and their sources.

And if that’s not clear enough, he adds that

For a textbook rendering of the Perennial Thought intimated above, see René Guénon, . . . the Crisis of the Modern World, Julius Evola, . . . Revolt Against the Modern World, or Shri Dharma Pravartaka Acharya, . . . The Dharma Manifesto. Another lion of traditionalism currently alive, is Seyyed Hossein Nasr.[5]

He is equally forthright about his intentions in what follows:

My focus in this book is on conservative, right-wing SF and fantasy, of fantastic stories having the character of being based in eternal values as the ones sketched above, fantastic literature having some discernable relationship to Tradition.

Putting all this together, we get, as an example:

Frank Herbert’s Dune, dealing with meditation, courage and honoring your fathers, in the framework of this study, is an SF story of “the right-wing” kind, a story rooted in Tradition.

Now, it’s interesting that Svensson chooses Dune as his exemplar. It’s not the first book/author he looks at; that’s Heinlein, who is, as he says, the “most iconic right-wing SF author ever.” But it is the first — and pretty much the only — book/author that fits the notion of “having some discernable relationship” to capital-T Traditionalism.[6]

See, Svensson is operating with two rather different notions of tradition, which we might call majuscule and miniscule. Miniscule tradition — what he derisively calls “the Conservapedia definition” — could indeed be “exemplified” by that list of virtues but it, and them, have nothing in particular to do with majuscule Tradition.

Now, I’m not saying Guénon, for example, would reject those virtues, not at all; but they would be merely “finite,” pertaining only to social organization in the Kali Yuga. They may be necessary for a society in which Tradition is preserved and handed down; they may also be a necessary first step in moral training for the path of Realization; but no more than that. The “Perennial Thought” is a matter of metaphysics, not morals.[7]

To illustrate my point, consider that both Mike Hammer and his creator, Mickey Spillane, are certainly “men of the Right” in Svensson’s small-t traditional sense; Hammer, as even Ayn Rand perceived,[8] is, however violent and brutal, a man with a solid ethical code that he deviates from not one whit, and uses any means, however violent or illegal, to make sure no one else does either. And his creator was, to a remarkable degree, essentially the same man.[9]

But — to make the contrast clear – the film version of Kiss Me Deadly is, however accidentally, and despite being conceived as an attack on everything Hammer and Spillane represented, a work embodying and bodying forth Traditional themes, while The Girl Hunters, though written and even starring Mickey Spillane himself, is just another thriller, though an excellent exemplar of Hammer’s sadistically chivalrous values.[10] By contrast, Svensson would have a hard time defending Kiss Me Deadly as even small-t traditionalist, since the filmmakers portray Hammer not as a White Knight[11] but as a moronic sadist.

Svensson needs his two kinds of tradition, because unless he can shift from one to the other, he doesn’t have much of a book left.[12] It would be extremely interesting to find Traditional themes in SF;[13] but that’s because it seems, on the face of it, unlikely.

So mostly, Svensson falls back on miniscule tradition; Heinlein, for example, is hardly a Traditional thinker, even before his ’60s-hippie phase, but he certainly meets the “right-wing” criterion.

So mostly, Svensson falls back on miniscule tradition; Heinlein, for example, is hardly a Traditional thinker, even before his ’60s-hippie phase, but he certainly meets the “right-wing” criterion.

Svensson has also given himself another arrow for his quiver. Those who fail or refuse to acknowledge eternal values are defined here as “nihilists.” Those who stand against them, however, fall into two classes: those who passively observe their effect on society, and those who take up arms and by opposing (sometimes) end them.[14] The latter are praised, the former chided or condemned. Thus, authors as different as Heinlein and Lewis can be bracketed together for praise of their stand against nihilism.

The reader might think I’m condemning the book outright, but that’s not really the case. It has the virtue of its vice; with so broad a canvas, the value here rests in whatever Svensson can find to say about some book or author, and if the reader persists, he will find much value here.

Take this bracing insight on Ray Bradbury, which applies to many other areas of the Right:

We all know that Ray Bradbury (1920-2012) was a man longing for years gone by, for the American 1920s with T-Fords, striped cotton suits and icecream sundaes. But this kind of sentimentality can’t be tolerated in a study like this. Tradition isn’t about being sentimental, it’s about acknowledging Eternal Values, values that still can lift us, inspire us and guide us, offering an alternative to the current materialism and nihilism. For in essence, sentimentality is a form of nihilism.

Again, while J. G. Ballard is clearly an “active nihilist,” who, by “not putting up a credible counter-image to the forces of evil” has “superficially, nothing … to say to a radical conservative,” he is praised for at least being an honest skeptic, seeing through and rejecting the clichés of the liberal order. Svensson “gets” Ballard where so many don’t, seeing how Ballard goes on to find the creepy beauty of the new; Cambridge is just “a bicycle rack in front of Gothic backdrop”; the real action is at the US air base nearby, “with its concrete runways and landing lights.”

There’s beauty in the Ballardian urban landscapes and the Jüngerian Marble Cliffs.[15] This we sorely need, anything except the left-liberal chewing of General Buzzword No. 1: pity the weak.

Symbols abound, arresting hieroglyphs. Like the burnt-out shell of a B-29, its tailfin like a billboard advertising its own squadron. And the incomparable haze over the pale fields, antitank ditches and mounds, the same light seen after the dropping of the bomb, heralding the end of the war and the beginning of the next.[16]

So, another WWII story? No, not by far. This is the new kind of SF the 1960s sometimes gave us: “speculative fiction,” a free rendering of the modern world with all its symbols and attitudes, condensed into a more urgent narrative. . . . By 1964 his literary attitude had gained a sense of necessity and tragedy not reached by any other contemporary author, inside or outside the field.

One positive feature of this omnium-gatherum approach is that the reader finds himself introduced to new names and new books. For example, Karin Boye, and her novel Kallokain, apparently considered a Swedish modern classic for all to read, like our To Kill a Mockingbird, perhaps.[17] Svensson, in his brief chapter, makes me want to read this work of a Swedish poet/Valkyrie.

Another book/author unknown to me is Robert Holdstock’s Mythago Wood (1985), where the protagonist finds a primeval forest which is “a dimensional crossroads” where mental intentions interact with mythic energy, “co-creating” the intended results.

By contrast, the following chapter on the expected Orwell, Huxley, Zamyatin, and (perhaps less expectedly, the Metropolis of) von Harbou, really has nothing to say, although students will appreciate the suggestion that they need only read Chapter Three of Brave New World to get the gist of it. But by and large, the hits outnumber the misses.

One major misstep here is that Svensson seems to swerve from his basic theme and give in to the desire to present a kind of encyclopedia of SF matters. A chapter on SF illustration seems pointless without illustrations, and one on the origins and history of SF publishing delves into such thrilling matters as the evolution of pulp magazine binding techniques. The author would have been well advised to leave such matters aside and follow his own taste in the novella format,[18] concentrating on a few major figures and making his arguments tighter.

One has the impression that Svensson started with a list of authors — some essential, like Heinlein, some not that well known, like Boye, some ringers, like Marinetti or Castaneda — along with some topics, like war and nihilism; then he set to work writing something about each one, sometimes finding something to say on their literary or esoteric value, sometimes not.

In the end, one wonders why Svensson burdens his book, and himself, by bringing up the whole Traditionalist business. SF, as already intimated, doesn’t on the surface seem very “Traditionalist” at all.[19] I think the answer is hinted at here:

The ideal of SF, according to Holmberg, is this: man exploring nature with science and technology, thus conquering and understanding his universe, and in the process gaining insights leading to some kind of transcendence. As an esotericist I fully embrace this definition of SF. It’s about venturing out Beyond the Beyond and Within the Within.

Nor are the Beyond and the Within merely two, distinct aspects; Svensson notes several times his agreement with SF master Norman Spinrad, that the key motif of SF in space travel, but adds that to really travel in space requires inner transformation; otherwise, one may travel to the moon but only bring back some rocks.[20]

The Apollo project went to the moon, a much sought-after event, only to bring home a sample of rocks. In his diary Jünger wrote about this: “the only found a desert because they had the desert inside.”

But while SF may think of space exploration as requiring inner transformation, the Traditionalists themselves refuse to see any such link. Indeed, they are infamous for their contempt for mere technology or even science itself; Traditional societies, says Guénon in the book Svensson directs us to, had better things to do than waste their time with such toys. “Exploring nature with science and technology” and “thus conquering and understanding his universe” is nothing but “dispersion into the horizontal realm” rather than vertical ascent to the Beyond.[21]

So the connection Svensson sees between SF and Traditionalism is at best one-way. If SF leans toward something like Traditionalism, what’s really going on?

We find a clue here in a kind of reflex that Svensson retains from the Traditionalists: the use of the term “titanic” or “titanism” as a derogative, as in fact a synonym for nihilism. Lewis is praised for battling it, while Heinlein is rebuked for yielding to it. That should tell you something’s off here; isn’t Heinlein the “iconic” SF writer? Isn’t SF essentially Promethean, from Frankenstein (“The Modern Prometheus”) on, and even further back, to the various utopias that take inspiration from Plato’s Myth of Atlantis (the realm of Atlas)?

I suppose the Titans are “nihilists” not because they deny any “connection with the causal realm” but because they boldly reach out and grasp it for themselves, “storming Heaven” and “winning the Grail by violence.” The process of self-transformation that Svensson refers to is not so much a matter of Traditionalism as it is of Hermeticism, as even Evola admits.[22]

This “Ancient way of the West, of esoteric strains in Greek, Roman and Norse thought,” finds its “framework” not with Traditionalism but with something along the lines of Jason Reza Jorjani’s Prometheus and Atlas, where both science and SF are confronted and assimilated in the Titanic mode of the West.[23]

Periodically, Svensson drops the ill-fitting Traditionalist garb and promotes a doctrine of Will-Power as something against which SF authors are evaluated (the shift from the one to the other is eased because remember, one must not only diagnose nihilism but fight it!). This emphasis on the training of the Will so as to develop the ability to bring about changes in accordance with will (as Crowley would say) justifies the publisher’s reference to Colin Wilson.[24]

Indeed, interviewed elsewhere, Svensson sounds an awful lot like that modern exponent of the Hermetic Tradition Neville Goddard himself:

Indeed, interviewed elsewhere, Svensson sounds an awful lot like that modern exponent of the Hermetic Tradition Neville Goddard himself:

[Q] Man’s life is short. The border is always near. How can be a man educated in such a short period of time to understand the main things of life?

[A] Indeed, life is short. But any man can learn the two words, “I AM”. Christ said them seven times in the Gospel of Joh (“I am the light of the world, I am the door into the sheep, I am the good shepherd” etc.), as such a mirror of the” I Am That I Am”– saying of God in the burning bush of Exodus fame. And if the individual does the same, says “I am”, he acknowledges his eternal, divine nature, of being a spark of the eternal light. This I touch upon in Borderline[25] and this is the succinct summation of my creed: I AM. Modern man, if he so chooses, can reach spirituality this way. The I AM-saying is my formula for a more spiritual life, taught to “the man in the street.”[26]

To stay on the “man in the street” level of physical detail: the book has the quality we’ve come to expect from a Manticore publication; nicely proofread and typeset, with a sturdy binding and an atmospheric wrap-around cover illustration. The translation is serviceable, but another pass or two might have smoothed things out more and made it read a bit less like, well, a translation. Also, in a work of this sort, covering many names and topics, an index would have been appreciated.

In the end, one wishes Svensson would trust his Titanic instincts more, and liberate himself from his Olympian chains. Nevertheless, the reader will find much here that is provocative and truly thought-provoking; a book which not just looks at literature “from the Right” but raises questions about what, ultimately, is the Right itself.

Notes

1. Edited by Greg Johnson; San Francisco: Counter-Currents, 2012.

2. Edited by Greg Johnson; San Francisco: Counter-Currents, 2014.

3. Edited by Greg Johnson; San Francisco: Counter-Currents, 2015.

4. To anticipate a bit, I must point out that “natural law” has little or nothing to do with Tradition; it originates in Stoicism, which Evola, in the book Svensson later cites, dismisses as an “oriental” current alien to Aryan culture, and in its Christian form results from a further misunderstanding of the Greek concept of law as equivalent to “YHVH’s command.” The Stoic advising “live according to nature’s law” is more like our life coaches counselling “You should eat more organic” than a Bible-thumper screaming about da fegz. For more on this, see my essay “A Review of James Neill’s The Origins and Role of Same-Sex Relations in Human Societies” (Amazon.com Kindle Single, 2013).

5. For more on Nasr as a “lion of traditionalism,” see my review of Al-Rawandi’s Islamic Mysticism, “The Bad Samaritan: A Glance at the Mohammed Mythos,” here [3].

6. Guénon would no doubt approve of its Sufi elements, but ultimately dismiss it as mere “syncretism;” Evola might have approved the emphasis on jihad. One must also point out that C. S. Lewis, whose works Svensson also considers exemplars of tradition, would surely have condemned Traditionalism as a blasted heresy and one of the worst tricks of the Devil.

7. Traditionalist would point to a similar mistake made by Jung and others who try to assimilate Tradition to psychoanalysis: the Path is not a method mental healing, but rather assumes an undivided and controlled mind as a starting point.

8. “Despite their apparent differences, Rand admired Spillane’s literary style, and Spillane became, as he described it, a “fan” of Rand’s work.” See McConnell, Scott, ed., “Mickey Spillane,” 100 Voices: An Oral History of Ayn Rand (New York: New American Library, 2010), pp. 232-39.

9. See my “A Hero Despite Himself: Bringing Mike Hammer to the Screen,” here [4].

10. See, of course, my essay “ ”Mike Hammer, Occult Dick: Kiss Me Deadly as Lovecraftian Tale,” here [5] and reprinted in The Eldritch Evola … & Others (San Francisco: Counter-Currents, 2014); for comparison of the films, see my “Essential Films . . . & Others,” here [6].

11. Svensson approves the use of plate armor in the Lord of the Rings films, since it recalls the image of “knights in shining armor.”

12. “But I also admit that there are SF authors in this study hard to categorize. For instance, J. G. Ballard isn’t an author you would think of as a traditionalist. Rather, he’s some kind of modernist. But he isn’t explicitly Marxist.” Later, Ballard’s “The Atrocity Exhibition hasn’t got much to say about Tradition, the theme of this study. But taken for itself this is a great read.” Again, “It’s true that the praising of Tradition and the virtues of old don’t occupy center stage in Michael Moorcock’s novels.” Again, “Karin Boye was a left-leaning intellectual. But she still fits into this survey. Why? Because she wasn’t expressly anti-tradition.”

13. As the reader will know, or have inferred by now, I myself have done a bit of such exploring, mostly in the realm of fantasy — see the essays collected in The Eldritch Evola. . . & Others: Traditionalist Meditations on Literature, Art, & Culture (Ed. Greg Johnson; San Francisco: Counter-Currents, 2014) — but also in SF, such as the works of Olaf Stapledon — see “A Light Unto the Nations: Reflections on Olaf Stapledon’s The Flames” in The Eldritch Evola, and “‘The Wild Boys Smile’: Reflections on Olaf Stapledon’s Odd John” in Green Nazis in Space! New Essays on Literature, Art, & Culture (Edited by Greg Johnson; San Francisco: Counter-Currents, 2015). Oddly enough, Stapledon does not appear in Svensson’s book. Stapledon was of course a parlor pink, but — and admittedly it’s an ironic point — his novels are filled with traditional and even Traditionalist themes, illustrating my point about the return of the Traditional in popular culture.

14. “Nihilists! Fuck me. I mean, say what you like about the tenets of National Socialism, Dude, at least it’s an ethos.” Walther Sobchak, The Big Lebowski (Coen Bros, 1998).

15. Svensson has written a biography of Jünger: Ernst Jünger — A Portrait (Manticore, 2014). The chapter on Jünger here seems like a condensed version, but it does make me want to see the full text.

16. To anticipate a bit, cf. Jason Reza Jorjani, “Promethium Sky over Hiroshima,” Right On, Nov. 3, 2016, here [7].

17. Amazon tells me that the University of Wisconsin put out an edition in 1966, in its dourly titled “Nordic Translation Series,” and a paperback in 2002 in its flashier “Library of World Fiction.”

18. Constant Readers will recall many occasions when I have joined with Henry James in praising “the dear, the blessed nouvelle” format. Writing of Moorcock’s Elric novels, that originally appeared as slim volumes but now comprise 400 page collections, “Having the Eternal Champion books as separate, slim volumes make the saga into a random access myth, an epic where you can begin where you want, merely reading one book or two and then leave it with the sense of having seen an aspect of Multiverse, the whole mirrored in a facet, as it were…. Otherwise, the ideal of the fantasy novel is always ‘thick as a brick’ and this will not engender classics in itself.” He also praises Ballard’s “The Terminal Beach” as “an embryoic condensed novel” with a “condensed, urgent narrative.”

19. Svensson gives himself another free pass by including the clearly more traditional if not Traditionalist genre of fantasy in his definition of SF; like the SF authors, his coverage varies from interesting – Tolkien, Lewis – to just going through the motions in the urge to completeness – Clark Ashton Smith, Lord Dunsany. I tend to agree with Kingsley Amis in New Maps of Hell; the two are best studied apart. Amis’s classic study – arguably the first truly serious critical work on SF – is not in Svensson’s bibliography, though he tells us that he intends his book to be “mapping out new lands,” and the publisher explicitly compares his book to Amis’s, as well as Colin Wilson’s The Outsider; possibly the first time both have ever been invoked at the same time.

20. The key work here is 2001: A Space Odyssey, which Svensson calls “absolutely unique in the history of cinema” and scores as 60% Kubrick, but a necessary 40% Clarke. This point about “inner space” was often made by William Burroughs, who’ mentioned but whose works — Nova Express, for example — are curiously absent.

21. “[But to Traditionalists like Nasr] the events that produced the modern world are not signs of life in contrast to the cadaverous rigidity of Islam but signs of a Promethean betrayal that refuses the demands of heaven.” Al-Rawandi, op. cit.

22. See, of course, his The Hermetic Tradition: Symbols and Teachings of the Royal Art (Rochester, Vt.: Inner Traditions, 1995), especially Chapter One on the myth of Eden.

23. Prometheus and Atlas (London: Arktos, 2016). See also the same author’s “Against Perennial Philosophy,” Right On, Oct. 21, 2016, here [8]. On the other hand, Prof. Jorjani might appreciate Svensson’s discussion of Heinlein’s use of parapsychological themes to challenge both science and SF.

24. It also may explain the bizarre inclusion of Carlos Castaneda among the authors discussed; Carlos’ first wife was a disciple of Neville.

25. Borderline: A Traditionalist Outlook for Modern Man (Numen Books, 2015).

26. “Lennart Svensson: ‘The I AM-saying is my formula for a more spiritual life, taught to “the man in the street”’,” here [9]. Compare Neville, basically in any of his books or lectures; here [10], for example. On Neville and both Hermeticism and Traditionalism see “Magick for Housewives: The Not-so New (and Really Rather Traditional) Thought of Neville Goddard” in Aristokratia IV (Manticore Press, 2017) and my afterword to Neville’s Feeling is the Secret (Amazon Kindle, 2016).

Related

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le bouquin devient un classique, sans que l’on ait compris pourquoi, au milieu de cette littérature du dix-huitième siècle décadent, si proche de nos marottes et de nos caprices de vieux. Le livre recycle le style journalistique venu d’Angleterre, comme toute la décadence française et même européenne, le matérialisme et la superficialité. A la même époque, dans un article passionnant (je l’ai étudié ailleurs), Jonathan Swift se demande par quoi on va remplacer le christianisme en Angleterre ; ou comment le bourgeois british aux affaires pourrait se nourrir d’enfants irlandais (en 1846 ce même bourgeois libéral le prendra au mot). C’est le même bourgeois libéral qui veut déclencher une guerre contre la Russie – pour protéger ses Indes ou la Turquie ottomane - durant tout le dix-neuvième siècle ! Car le gouvernement anglais obéit à sa presse, remarque Tocqueville dans ses Souvenirs. Surtout quand il s’agit de faire la guerre à la Russie.

Le bouquin devient un classique, sans que l’on ait compris pourquoi, au milieu de cette littérature du dix-huitième siècle décadent, si proche de nos marottes et de nos caprices de vieux. Le livre recycle le style journalistique venu d’Angleterre, comme toute la décadence française et même européenne, le matérialisme et la superficialité. A la même époque, dans un article passionnant (je l’ai étudié ailleurs), Jonathan Swift se demande par quoi on va remplacer le christianisme en Angleterre ; ou comment le bourgeois british aux affaires pourrait se nourrir d’enfants irlandais (en 1846 ce même bourgeois libéral le prendra au mot). C’est le même bourgeois libéral qui veut déclencher une guerre contre la Russie – pour protéger ses Indes ou la Turquie ottomane - durant tout le dix-neuvième siècle ! Car le gouvernement anglais obéit à sa presse, remarque Tocqueville dans ses Souvenirs. Surtout quand il s’agit de faire la guerre à la Russie. Reprenons le scolaire et incompris passage sur les persans à Paris. Ils deviennent des célébrités exotiques et on les « reproduit ». On est dans une société de l’image, de la curiosité extatique momentanée, de la pensée jetable, de l’icône culturelle :

Reprenons le scolaire et incompris passage sur les persans à Paris. Ils deviennent des célébrités exotiques et on les « reproduit ». On est dans une société de l’image, de la curiosité extatique momentanée, de la pensée jetable, de l’icône culturelle :

Le terme de « déterritorialisation » nous vient des philosophes post-modernistes Gilles Deleuze et Félix Guattari dans leur trilogie « Capitalisme et schizophrénie » : Anti-Œdipe, Mille Plateaux, et Qu’est-ce que la philosophie ?. Il s'agit d'un phénomène qui conduit un territoire, un objet, à perdre son usage conventionnel ou premier. Ce phénomène s'accompagne d'un processus de reterritorialisation qui redonne un usage à l'espace, au territoire ou à l'objet. Pour les post-modernes, cela pouvait favoriser le détournement, par l'art, de l'objet ou du support.

Le terme de « déterritorialisation » nous vient des philosophes post-modernistes Gilles Deleuze et Félix Guattari dans leur trilogie « Capitalisme et schizophrénie » : Anti-Œdipe, Mille Plateaux, et Qu’est-ce que la philosophie ?. Il s'agit d'un phénomène qui conduit un territoire, un objet, à perdre son usage conventionnel ou premier. Ce phénomène s'accompagne d'un processus de reterritorialisation qui redonne un usage à l'espace, au territoire ou à l'objet. Pour les post-modernes, cela pouvait favoriser le détournement, par l'art, de l'objet ou du support. Guy Di Méo proposait en 1996 dans Les territoires du quotidien une définition qui pourrait apparaître comme dépassée et incomplète mais qui conserve pourtant une grande pertinence : « Le territoire est une appropriation à la fois économique, idéologique et politique (sociale, donc) de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation particulière d'eux-mêmes, de leur histoire. » Cette définition appuie encore ici notre développement : il y a territoire à partir du moment où il y a appropriation par un groupe humain. Les « quartiers sensibles » sont pleinement des territoires au sens du géographe, et Michel Lussault le démontre assez bien dans son ouvrage De la lutte des classes à la lutte des places. La City de Londres est également un territoire à part entière, même si on peut en avoir une représentation négative.

Guy Di Méo proposait en 1996 dans Les territoires du quotidien une définition qui pourrait apparaître comme dépassée et incomplète mais qui conserve pourtant une grande pertinence : « Le territoire est une appropriation à la fois économique, idéologique et politique (sociale, donc) de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation particulière d'eux-mêmes, de leur histoire. » Cette définition appuie encore ici notre développement : il y a territoire à partir du moment où il y a appropriation par un groupe humain. Les « quartiers sensibles » sont pleinement des territoires au sens du géographe, et Michel Lussault le démontre assez bien dans son ouvrage De la lutte des classes à la lutte des places. La City de Londres est également un territoire à part entière, même si on peut en avoir une représentation négative.

Si nous sommes déracinés, c'est d'abord en raison des techniques et des technologies en particulier les transports, le numérique et l'accroissement de la vitesse qui concerne l'ensemble de notre existence, de la vitesse de nos véhicules à la vitesse d'envoi d'un courriel. Une abondante littérature peut aller dans ce sens, on mentionnera évidemment pour la réflexion sur la vitesse à Vitesse et politique, essai de dromologie, publié en 1977 par le philosophe et urbaniste Paul Virilio. On songera aussi, même si plus ancien, à La France contre les Robots, de Georges Bernanos, que nous avions chroniqué ou évidemment au Système technicien de Jacques Ellul.

Si nous sommes déracinés, c'est d'abord en raison des techniques et des technologies en particulier les transports, le numérique et l'accroissement de la vitesse qui concerne l'ensemble de notre existence, de la vitesse de nos véhicules à la vitesse d'envoi d'un courriel. Une abondante littérature peut aller dans ce sens, on mentionnera évidemment pour la réflexion sur la vitesse à Vitesse et politique, essai de dromologie, publié en 1977 par le philosophe et urbaniste Paul Virilio. On songera aussi, même si plus ancien, à La France contre les Robots, de Georges Bernanos, que nous avions chroniqué ou évidemment au Système technicien de Jacques Ellul.

Readers of Counter-Currents will be familiar — and likely agreeable to — the notion that despite what you heard in school, most all the truly great writers of the XXth century were “men of the Right.” This has been the theme of books like Kerry Bolton’s Artists of the Right: Resisting Decadence,[1] or Jonathan Bowden’s Western Civilization Bites Back.[2]

Readers of Counter-Currents will be familiar — and likely agreeable to — the notion that despite what you heard in school, most all the truly great writers of the XXth century were “men of the Right.” This has been the theme of books like Kerry Bolton’s Artists of the Right: Resisting Decadence,[1] or Jonathan Bowden’s Western Civilization Bites Back.[2] Svensson is certainly straightforward from the start:

Svensson is certainly straightforward from the start: So mostly, Svensson falls back on miniscule tradition; Heinlein, for example, is hardly a Traditional thinker, even before his ’60s-hippie phase, but he certainly meets the “right-wing” criterion.

So mostly, Svensson falls back on miniscule tradition; Heinlein, for example, is hardly a Traditional thinker, even before his ’60s-hippie phase, but he certainly meets the “right-wing” criterion.

Indeed, interviewed elsewhere, Svensson sounds an awful lot like that modern exponent of the Hermetic Tradition Neville Goddard himself:

Indeed, interviewed elsewhere, Svensson sounds an awful lot like that modern exponent of the Hermetic Tradition Neville Goddard himself:

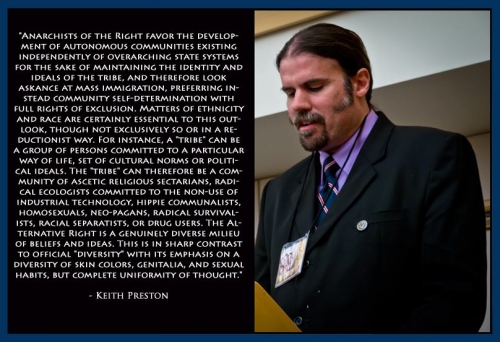

The French intellectual historian Francois Richard identified three primary currents within the wider philosophical tradition of anarchism. The first of these is the classical socialist-anarchism that I have previously described that has as its principal focus an orientation towards social justice and uplifting the downtrodden. A second species of anarchism is the radical individualism of Stirner and the English and American libertarians, a perspective that posits individual liberty as the highest good. And still a third tradition is a Nietzsche-influenced aristocratic radicalism, or what the French call “anarchism of the Right” which places its emphasis not only on liberty but on merit, excellence, and the preservation of high culture.

The French intellectual historian Francois Richard identified three primary currents within the wider philosophical tradition of anarchism. The first of these is the classical socialist-anarchism that I have previously described that has as its principal focus an orientation towards social justice and uplifting the downtrodden. A second species of anarchism is the radical individualism of Stirner and the English and American libertarians, a perspective that posits individual liberty as the highest good. And still a third tradition is a Nietzsche-influenced aristocratic radicalism, or what the French call “anarchism of the Right” which places its emphasis not only on liberty but on merit, excellence, and the preservation of high culture. Perhaps the most famous intellectual associated with the Conservative Revolution was Ernst Junger, a veteran of World War One who became famous after publishing his war diaries in Weimar Germany under the title “Storms of Steel.” Much later in life, Junger published a work called “Eumeswil” which postulates the concept of the “Anarch,” a concept that is modeled on Max Stirner’s idea of the “Egoist.” According to Junger’s philosophy, an “Anarch” does not necessarily engage in outward revolt against institutionalized authority. Instead, the revolt occurs on an inward basis, and the individual is able to retain an inner psychic freedom by means of detachment from all external values and an inward retreat into one’s self. In some ways, this is a philosophy that is similar to currents within Buddhism and other Eastern philosophies.

Perhaps the most famous intellectual associated with the Conservative Revolution was Ernst Junger, a veteran of World War One who became famous after publishing his war diaries in Weimar Germany under the title “Storms of Steel.” Much later in life, Junger published a work called “Eumeswil” which postulates the concept of the “Anarch,” a concept that is modeled on Max Stirner’s idea of the “Egoist.” According to Junger’s philosophy, an “Anarch” does not necessarily engage in outward revolt against institutionalized authority. Instead, the revolt occurs on an inward basis, and the individual is able to retain an inner psychic freedom by means of detachment from all external values and an inward retreat into one’s self. In some ways, this is a philosophy that is similar to currents within Buddhism and other Eastern philosophies.

It is also interesting to note that some of the late twentieth century proponents of individualist anarchism such as James J. Martin and Samuel E. Konkin III, the founder of a tendency within libertarianism known as agorism, were also proponents of Holocaust revisionism. Indeed, when I was doing research on the modern libertarian movement, I discovered that Holocaust revisionism was actually popular among libertarians in the 1970s, not on anti-Semitic or pro-Nazi grounds, but out of a desire to defend the original isolationist case against World War Two. Konkin himself was actually associated with the Institute for Historical Review at one point.

It is also interesting to note that some of the late twentieth century proponents of individualist anarchism such as James J. Martin and Samuel E. Konkin III, the founder of a tendency within libertarianism known as agorism, were also proponents of Holocaust revisionism. Indeed, when I was doing research on the modern libertarian movement, I discovered that Holocaust revisionism was actually popular among libertarians in the 1970s, not on anti-Semitic or pro-Nazi grounds, but out of a desire to defend the original isolationist case against World War Two. Konkin himself was actually associated with the Institute for Historical Review at one point. Dorothy Day was an American radical, a religious pacifist, and advocate of social justice, who combined anarchism and Catholic traditionalism. She was the founder of the Catholic Worker movement, and considered herself to be a supporter of both the Industrial Workers of the World and the Vatican.

Dorothy Day was an American radical, a religious pacifist, and advocate of social justice, who combined anarchism and Catholic traditionalism. She was the founder of the Catholic Worker movement, and considered herself to be a supporter of both the Industrial Workers of the World and the Vatican.

Robert Dragan esquisse un portrait d'Aristote, père de la philosophie réaliste classique (ou peut-être simplement interprète d'une tradition ancienne européenne, car il ne parle jamais à la première personne). On oppose cette pensée à la philosophie idéaliste qui -la science ayant pu entre temps développer la connaissance de la nature- a vérifié que notre connaissance de la réalité du monde est relative, car elle passe par le prisme restreint de notre perception et de notre raison. Rien ne pourrait être certain car la réalité nous est inconnaissable. La théologie scolastique de l'Eglise (fille bâtarde, selon Voltaire, de la philosophie d'Aristote, mal traduite) revendiquait au contraire le réalisme aristotélicien : notre connaissance de l'univers, imparfaite, est néanmoins réelle. Le réaliste en induit une morale calquée sur l'adaptation au réel. L'idéaliste moderniste privilégie le sujet, jusqu'à l'amoralité comprise.

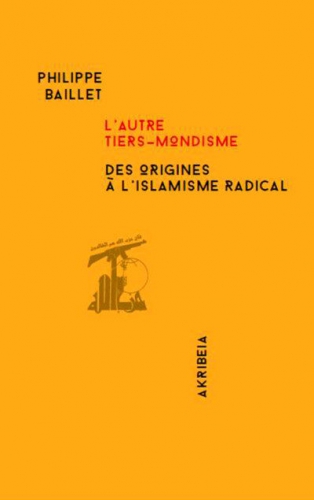

Robert Dragan esquisse un portrait d'Aristote, père de la philosophie réaliste classique (ou peut-être simplement interprète d'une tradition ancienne européenne, car il ne parle jamais à la première personne). On oppose cette pensée à la philosophie idéaliste qui -la science ayant pu entre temps développer la connaissance de la nature- a vérifié que notre connaissance de la réalité du monde est relative, car elle passe par le prisme restreint de notre perception et de notre raison. Rien ne pourrait être certain car la réalité nous est inconnaissable. La théologie scolastique de l'Eglise (fille bâtarde, selon Voltaire, de la philosophie d'Aristote, mal traduite) revendiquait au contraire le réalisme aristotélicien : notre connaissance de l'univers, imparfaite, est néanmoins réelle. Le réaliste en induit une morale calquée sur l'adaptation au réel. L'idéaliste moderniste privilégie le sujet, jusqu'à l'amoralité comprise.  Alain Cagnat livre une passionnante recension du livre de l'ami Philippe Baillet, 'L'autre Tiers-Mondisme, Des origines à l'islam radical', paru chez Akribeia. Notre ami est co-fondateur de la revue Totalité. L'ouvrage analyse une série de personnalités qui se sont révélées réfractaires à la bipolarité URSS/USA, mais démarquées des non-alignés, communistes, trotskistes ou chrétiens progressistes. Il s'agit de :

Alain Cagnat livre une passionnante recension du livre de l'ami Philippe Baillet, 'L'autre Tiers-Mondisme, Des origines à l'islam radical', paru chez Akribeia. Notre ami est co-fondateur de la revue Totalité. L'ouvrage analyse une série de personnalités qui se sont révélées réfractaires à la bipolarité URSS/USA, mais démarquées des non-alignés, communistes, trotskistes ou chrétiens progressistes. Il s'agit de :

I note with amusement the statements on the value of a Russian alliance, the unreliability of a French guarantee, and the perfidy of Albion, observations which would no doubt resonate with many people in later centuries. Plus ça change !

I note with amusement the statements on the value of a Russian alliance, the unreliability of a French guarantee, and the perfidy of Albion, observations which would no doubt resonate with many people in later centuries. Plus ça change !

Issu d'un double mouvement, né aux XVIIe et XVIIIe siècles avec les faux messies Sabbataï Tsevi et Jacob Frank (l’un faussement converti à l’islam et l’autre au catholicisme), ce messianisme apocalyptique s'opposant à Dieu et à la loi naturelle, par les conversions massives des sabbatéens à l'islam et des frankistes au catholicisme, va promouvoir l'athéisme au cœur de ces deux mondes, via notamment des loges maçonniques.

Issu d'un double mouvement, né aux XVIIe et XVIIIe siècles avec les faux messies Sabbataï Tsevi et Jacob Frank (l’un faussement converti à l’islam et l’autre au catholicisme), ce messianisme apocalyptique s'opposant à Dieu et à la loi naturelle, par les conversions massives des sabbatéens à l'islam et des frankistes au catholicisme, va promouvoir l'athéisme au cœur de ces deux mondes, via notamment des loges maçonniques. Dans la même perspective, le programme apocalyptique du choc des civilisations est partie intégrante du dessein messianique juif. Le projet de destruction du christianisme et de l’islam que l’on trouve au XIIIe siècle, dans le Zohar, a dirigé quelques siècles plus tard et à la suite de tentatives qui en posèrent les fondations, le sabbato-frankisme vers cet objectif.

Dans la même perspective, le programme apocalyptique du choc des civilisations est partie intégrante du dessein messianique juif. Le projet de destruction du christianisme et de l’islam que l’on trouve au XIIIe siècle, dans le Zohar, a dirigé quelques siècles plus tard et à la suite de tentatives qui en posèrent les fondations, le sabbato-frankisme vers cet objectif. Dans vos deux livres Occident et islam et Les mythes fondateurs du choc des civilisations, vous décrivez le choc des civilisations comme étant une doctrine programmée. Qui est à l’origine de cette stratégie qui vise à faire s’affronter les civilisations ?

Dans vos deux livres Occident et islam et Les mythes fondateurs du choc des civilisations, vous décrivez le choc des civilisations comme étant une doctrine programmée. Qui est à l’origine de cette stratégie qui vise à faire s’affronter les civilisations ?

Dans une conférence récente, j’ai expliqué qu’Eric Zemmour s’inscrit dans ce mouvement (on peut y inscrire aussi Finkielkraut dans une certaine mesure), mais pas Bernard-Henri Levy. La Haskalah est un mouvement initié en 1780 par le philosophe juif allemand Moses Mendelssohn (1729-1786). Il propose aux juifs d’Europe de s’assimiler en apparence aux cultures européennes, mais tout en préservant leur identité. La Haskalah appartient au mouvement frankiste qui prône une assimilation par la conversion au catholicisme et/ou par la dissimulation de l’appartenance au judaïsme, pour détruire le monde chrétien de l’intérieur.

Dans une conférence récente, j’ai expliqué qu’Eric Zemmour s’inscrit dans ce mouvement (on peut y inscrire aussi Finkielkraut dans une certaine mesure), mais pas Bernard-Henri Levy. La Haskalah est un mouvement initié en 1780 par le philosophe juif allemand Moses Mendelssohn (1729-1786). Il propose aux juifs d’Europe de s’assimiler en apparence aux cultures européennes, mais tout en préservant leur identité. La Haskalah appartient au mouvement frankiste qui prône une assimilation par la conversion au catholicisme et/ou par la dissimulation de l’appartenance au judaïsme, pour détruire le monde chrétien de l’intérieur.

« Nous ne sommes ni de l’Orient, ni de l’Occident », concluait sur un ton particulièrement pessimiste le philosophe russe

« Nous ne sommes ni de l’Orient, ni de l’Occident », concluait sur un ton particulièrement pessimiste le philosophe russe  Les premiers contacts diplomatiques entre les deux pays sont traditionnellement datés de la délégation envoyée par la Chine au tsar Michel en 1618. Si le

Les premiers contacts diplomatiques entre les deux pays sont traditionnellement datés de la délégation envoyée par la Chine au tsar Michel en 1618. Si le  Seule la mort de Mao Zedong en 1976, qui entraînera en Chine un certain recul de l’impératif de “pureté marxiste”, permettra d’engager un premier rapprochement. Son successeur,

Seule la mort de Mao Zedong en 1976, qui entraînera en Chine un certain recul de l’impératif de “pureté marxiste”, permettra d’engager un premier rapprochement. Son successeur,  Il est assez coutumier de désigner Vladimir Poutine, arrivé au pouvoir en 2000 mais dont l’ascension a été permise par Boris Eltsine, comme l’artisan fondateur du repositionnement russe dans la politique internationale, et en particulier du rapprochement avec la Chine. Il serait toutefois plus juste d’attribuer ce rôle au Ministre des affaires étrangères nommé par Eltsine en 1996,

Il est assez coutumier de désigner Vladimir Poutine, arrivé au pouvoir en 2000 mais dont l’ascension a été permise par Boris Eltsine, comme l’artisan fondateur du repositionnement russe dans la politique internationale, et en particulier du rapprochement avec la Chine. Il serait toutefois plus juste d’attribuer ce rôle au Ministre des affaires étrangères nommé par Eltsine en 1996,

Olivier Maulin,

Olivier Maulin,