AUßENPOLITISCHES

Globale Verschuldung steigt auf 325 % der Wirtschaftsleistung

Studie zu sozialer Ungleichheit

Acht Menschen reicher als Hälfte der Welt

Wirtschaftsgipfel in Davos

Die vier Krankheiten des Kapitalismus

Die größte Sorge der Elite sind fallende Börsenkurse - normalerweise. Doch beim Wirtschaftsforum in Davos ist 2017 alles anders. Was Manager und Politiker diesmal umtreibt, ist viel schlimmer.

IWF-Bericht

Griechenlands Schuldenlast langfristig "explosiv"

Wagenknecht für Nato-Auflösung und Sicherheitsbündnis mit Rußland

"Das Jahr der Patrioten" - Treffen EU-kritischer Parteien in Koblenz (JF-TV Reportage)

Obamas Knieschuß

von Thomas Fasbender

„Das Zittern der Kollaborateure“ – FPÖ-Außenpolitiksprecher Dr. Johannes Hübner im ZUERST!-Gespräch

Alexander Van der Bellen

Österreichs neuer Präsident bekennt sich zu Europa

Frankreich

Rücktritt bei Anklage

Fillons rote Linie

Tschechiens Innenminister will Waffenzugang für Bürger erleichtern

Spezialeinheiten der Polizei nahmen in Wien Terrorverdächtigen fest

Gewalt in Großbritannien

Insel des Hasses

Großbritannien ist das Land mit den meisten Hassverbrechen in Europa. Die Leute sind dort aber gar nicht schlimmer als anderswo. Spielen Polizei und Staatsanwaltschaft ihr eigenes Spiel?

Bundeswehr im Nato-Einsatz

Panzertruppe bricht nach Litauen auf

Die Nato rüstet im östlichen Bündnisgebiet massiv auf, um Russland militärisch abzuschrecken. Die Bundeswehr verlegt aus diesem Grund eine Panzertruppe nach Litauen. Die Linke warnt vor einer Eskalation.

Mindestens 35 Tote bei Angriff auf Nachtclub Reina in Istanbul

Large Explosion Reported in Turkish City of Izmir

Turkey reinforcing its presence in al-Shahba

Nach dem Fall Aleppos

Der Syrienkrieg wird nicht enden, aber er ändert sich

"Was Sie über Aleppo hören, ist bestenfalls ein kleiner Teil der Wahrheit"

Interview mit dem Konfliktforscher Jan Oberg, der die Befreiung Aleppos als "weltgeschichtliches" Ereignis einstuft

Israelische Kampfflugzeuge greifen syrische Armee in Damaskus an

Syrien

IS zerstört Teile der antiken Stadt Palmyra

Während im Nordwesten von Syrien mehrere Dutzend Anhänger der Terrormiliz bei einem Luftangriff getötet werden, wird bekannt, dass die Extremisten neue Teile der antiken Stadt Palmyra zerstört haben.

Moderater Islam

Kampf gegen Kriminelle: Marokko verbietet Burkas

Fort Lauderdale: Der Mörder ist ein Islamist

Der 26-jährige Islamist Esteban Santiago hat am Flughafen Fort Lauderdale in Florida mindestens fünf Menschen erschossen und neun weitere verletzt.

Friedensnobelpreisträger Obama warf im letzten Amtsjahr 26.171 Bomben ab

(Zur Zeit nach Obama und zu den internationalen Eliten)

Me, Myself and Media 30 - Cheops, deine Zeit ist um!

Kommentar zu Trump

Der Anti-Achtundsechziger

Make thinking logical again

Der Schock über die Wahl Trumps lag wie ein Biberdamm im Gefühlsstrom der Deutschen. Doch nun bricht sich scheinbar etwas Bahn, was acht Jahre lang als gezähmtes und „differenziertes“ Rinnsal durch deutsche Gemütsschluchten und Blätterwälder kroch: Der latente linke Antiamerikanismus.

„Antifa“-Terror gegen Trump

Diesen kriminellen Abschaum kennen wir aus Deutschland zur Genüge. „Antifa“-Fahnen, Vermummung, Schlagwerkzeuge – damit wird in den USA unter Trump jetzt aufgeräumt!

Wahlkampfversprechen eingelöst

Trump kündigt Handelsabkommen TPP auf

Trump streicht Abtreibungslobby die Mittel

Nato

Trump wird Merkel nicht von der Angel lassen

Mit Goebbels‘ Sekretärin gegen Trump

Den deutschen Medienschaffenden sind in diesen Tagen im Umgang mit Donald Trump die letzten Schamgrenzen abhanden gekommen. Die jüngste Wunderwaffe gegen die „dritte Inkarnation des Teufels“ nach Napoleon und Hitler („Bild“ über Trump) heißt Brunhilde Pomsel, die am Freitag in einem Altenheim mit 106 Jahren starb. Sie war eine der ältesten Frauen Deutschlands. Im Zweiten Weltkrieg arbeitete sie als Sekretärin im Büro von Propagandaminister Joseph Goebbels.

Wahlleugner

Die Trump-Hasser, darunter ein Grossteil der Medien, kommentieren das Geschehen, als sei ein irrer Putschgeneral am Wüten.

Kredite für Enkel

US-Rentner müssen 67 Milliarden Dollar Studiengebühren abstottern

Fast drei Millionen Amerikaner über 60 Jahre sind verschuldet, weil sie Studiengebühren zurückzahlen müssen. Die meisten haben die Kredite für Kinder oder Enkel aufgenommen.

Millennials

Junge weiße Amerikaner verdienen viel weniger als ihre Eltern

Sie haben ein geringeres Einkommen, weniger Vermögen und seltener ein Haus: Jungen Weißen in den USA geht es heute schlechter als ihren Eltern in den Achtzigern. Anders ist die Lage bei Schwarzen und Latinos.

Proteste in Mexiko

Wut auf die Eliten, Angst vor der Zukunft

Nach Protesten in Mexiko steht das Land kurz vor einer Revolution und niemand spricht darüber

INNENPOLITISCHES / GESELLSCHAFT / VERGANGENHEITSPOLITIK

Kanzlerin erinnert an Werte

Merkel stellt unmissverständlich klar: "Wir alle sind das Volk"

Staatsversagen. Schmerzhafte Erkenntnisse

Merkels Rechtsbruch? Unglaubliches zur Grenzöffnung & zur Migrationswelle - Flüchtlinge 2017

2017: Vier Kämpfe, vier Fronten

von Wolfgang Hübner

Neujahrsansprache Dr. Frauke Petry (AfD)

Die Unruhe der Etablierten

von Karlheinz Weißmann

(Polit-Satire)

Zwischenruf von der Grünen Couch – Folge 1

Patrick Schenk zu den Zeitläufen

Erika Steinbach verlässt die CDU und wirft Merkel Rechtsbruch vor

(Zu Norbert Lammert)

Volk als Fiktion

von Karlheinz Weissmann

Außenminister nimmt in Frankfurt den Ignatz-Bubis-Preis entgegen

Steinmeier warnt vor "völkischem Denken"

In Frankfurt nimmt der Außenminister und wahrscheinliche nächste Bundespräsident den Ignatz-Bubis-Preis an. Steinmeier sieht die Auszeichnung auch als Auftrag.

(Broder rechnet mit der medialen und politischen Kaste ab)

Henryk M Broder: "Kölner Silvesternacht - Es war ein Pogrom!" / Bürgerliche Freiheit in Gefahr

(Zu Martin Schulz)

Das Establishment hat seinen Populisten

von Thomas Fasbender

2017 - Jahr der Entscheidung

Martin Schulz – der größte Abkassierer von allen?

Nicolaus Fest zum Kanzlerkandidaten Martin Schulz

Terrorismus

BKA warnt vor Anschlägen mit Chemie-Waffen

Bundestagswahl

Spitzenkandidaten: Grüne spielen Demokratie

Das grüne Dilemma

von Björn Schumacher

Online-Petition

Grünen-Mitglied fordert Talkshow-Verbot für Rainer Wendt

Oberhausen: Polizei rechnet Einbruchszahlen runter

Verdacht der Bestechlichkeit

Staatsanwalt ermittelt auch gegen ehemaligen Regensburger OB

In der Parteispendenaffäre um den Regensburger SPD-Oberbürgermeister Wolbergs ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen dessen Vorgänger. Auch dem CSU-Politiker Schaidinger wird Bestechlichkeit vorgeworfen.

Berlin: Unser Dorf soll schöner werden

Die Hauptstadtpresse bejubelt ihren neuen Bürgermeister, der der alte ist und uralte Ideen verfolgt - die aus der Hauptstadt der DDR. Der Staat kann alles, der Bürger nichts, außer Rad fahren.

Nach Rede zum Holocaust-Mahnmal

AfD-Chefin Petry: „Höcke ist eine Belastung für die Partei“

Björn Höcke und das »Denkmal der Schande«

Persönliche Erklärung von Björn Höcke zu seiner Dresdner Rede

Meinung

Höckes Bärendienst

von Michael Paulwitz

Nach Holocaust-Rede

AfD-Chef Meuthen hält Streit um Höcke für erledigt

Nach Höcke-Rede

Gabriel fordert Verfassungsschutz-Beobachtung der AfD

Nach kritisierter Rede

AfD-Vorstand leitet Ordnungverfahren gegen Höcke ein

AfD-Führung, es reicht!

Von Wolfgang Hübner

Die Rückkehr der sozialen Frage

(ebenfalls zur sozialen Frage)

Die soziale Frage

„Stolperstein in der Geschichte“

Uni Greifswald streicht ihren Beinamen „Ernst Moritz Arndt“

Mühlheim

Bogen zur Gegenwart konsequent gespannt

Schüler stellen Auschwitz-Projekt vor

LINKE / KAMPF GEGEN RECHTS / ANTIFASCHISMUS / RECHTE

Identitäre Bewegung

Die neuen Rechten - hip und völkisch

Keine Glatzen mit Springerstiefeln, sondern smarte Jungs in Sneakern. Die Identitäre Bewegung gibt sich modern. Ihr Spielfeld: Facebook und Twitter. Ihre Haltung: national. Ihr Feind: der Islam.

(Die "antifaschistische" Journalistin Andrea Röpke bekommt mal wieder den WDR als Bühne zur Verbreitung ihrer Thesen gegen die "Identitären" zur Verfügung gestellt)

Das braune Netzwerk

Ein Film von Caterina Woj und Andrea Röpke

(…und eine Antwort auf Röpke von Martin Sellner)

Hausdurchsuchung bei Aktivisten der Identitären Bewegung Schwaben

PI-News

Undercover-Reporter reist mit Rechtspopulisten – und ist schockiert

(Links beeinflusste Amtskirchen…)

Meinung

Wider den Weltverbesserungsplan

von Karlheinz Weißmann

Bayern-Präsident Hoeneß hetzt gegen AfD

Der Fußball als Büttel der Antifa-Politik

Eintracht-Funktionäre wettern gegen AfD und Trump

Kardinal Marx zieht rote Linie zur AfD

Ingo Kramer

Arbeitgeberpräsident: AfD ist „tödlich für unsere Volkswirtschaft“

Nach kritischer Mail SPD-Mann Lauer outet Sparkassen-Mitarbeiter als AfD-Fan

Christopher Lauer ist immer wieder rechter Hetze ausgesetzt. Nun hat der SPD-Mann die Mail eines AfD-Anhängers veröffentlicht, abgesendet von dessen Sparkassen-Account.

(SPD-Politiker Christopher Lauer)

Der Schmalspur-Denunziant

von Michael Paulwitz

(Zu Saskia Esken, Christopher Lauer, Rainer Faus…)

Unbelehrbare Denunzianten

von Michael Paulwitz

(Zu Andrej Holm)

Linker Staatssekretär absolvierte Schulungskurs für Stasi-Laufbahn

Berlin

Müller entläßt Stasi-belasteten Staatssekretär Holm

„Arglistige Täuschung“

Humboldt-Universität entläßt Andrej Holm

(Zu Lalon Sander)

Auf einen Bubble Tea mit der „taz“

von Felix Krautkrämer

(Zur Erinnerung hier nochmals etwas zur Ideologie von Lalon Sander…)

Rassismus in der „taz“

Sahra Wagenknechts Freischwimmen gegen Rechts

(Der "Links-Staat"…)

Doku „Der Links-Staat“

Bayerischer Rundfunk geht gegen unliebsame DVD vor

Historisches Urteil in Karlsruhe

Bundesgerichtshof entscheidet: NPD wird nicht verboten

Rechte unter Artenschutz

Kommentar: NPD wird nicht verboten

(Geld möglichst nur für etablierte Parteien…)

NPD-Urteil

Beuth will Finanzierung der Partei überprüfen

Reichsbürger im Visier

Razzien gegen mutmaßliche Rechtsextremisten in mehreren Bundesländern

(Wenn mal wieder von "jungen Leuten" die Rede ist…)

Hanau

Suppe aus der "Volxküche"

Autonomes Kulturzentrum feiert 30-jähriges Bestehen

Thema "Geschlechterforschung"

Proteste gegen AfD-Vorlesung an der Magdeburger Uni

An der Universität Magdeburg ist eine geplante Veranstaltung der AfD von Studenten gestoppt worden. Die Rechtspopulisten um André Poggenburg verließen nach Randalen den Raum.

Linksextreme dürfen an Universität Blockaden üben

Wenn sich im Sommer die mächtigsten Staatschefs der Welt in Hamburg treffen, werden auch diverse Linksextreme demonstrieren. An der Hamburger Uni dürfen sie für ihr Training die Räumlichkeiten nutzen.

TU Dortmund: Öffentliche Gründung der „Anarchistischen Hochschulgruppe“ an Nationalisten gescheitert!

Berlin

Linksextremisten bekennen sich zu Steinwürfen auf Polizei

EINWANDERUNG / MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT

(Zur Lobbyorganisation Pro Asyl)

Pro Asyl – Migrationsnetzwerk und Meinungsmacht

Starker Anstieg der Migrationsbereitschaft in Nordafrika

Asyl in Deutschland

Familiennachzug um 50 Prozent gestiegen

Das Auswärtige Amt erteilte im vergangenen Jahr 105.000 Visa. Dabei waren besonders viele Syrer und Iraker. Zudem nahm Deutschland mehr als 12.000 Asylbewerber zurück.

Bundespolizist: Grenze zu NRW „offen wie ein Scheunentor“

Generation haram

(Die taz gibt Tipps zur Scheinehe für Einwanderungswillige…)

taz.gazete-Ratgeber

Welcome to Almanya

Sie leben in der Türkei und wollen nach Deutschland migrieren? Das wird nicht einfach. Hier sind fünf Möglichkeiten zur Auswanderung, vier davon legal.

Papiere? Der Eritreer schüttelt den Kopf

Keine Handy-Kontrolle von Asylbewerben ohne Papiere

Generalstaatsanwaltschaft ermittelt - Syrische Botschaft in Berlin verkauft angeblich Pässe

Geburtsdatum 1. Januar

Flüchtlinge werden volljährig: Asylkosten für Kommunen explodieren

(Ein Beispiel aus dem Ausland)

Israel zieht Gehalt von Asylbewerbern ein

Özdemir fordert Visa-Erleichterung für Maghreb-Staaten

Zeichen der Wiedergutmachung

Brandenburg schiebt Opfer „rechter Gewalt“ nicht mehr ab

Mehr als 5.000 abgelehnte Asylsuchende

Brandenburg schiebt kaum ab

Erneute Sammelabschiebung

Bloß nicht abschieben

von Moritz Schwarz

Mitarbeiterin zeigte 300 Asyl-Sozialbetrüger an – Gegen den Willen der Aufnahmebehörde

Braunschweig

Scheinidentitäten: Ermittlungen in 100 Betrugsfällen

Haushalt 2016

21,7 Milliarden Euro für Flüchtlinge

Migrationspolitik - Jedes Unrecht beginnt mit einer Lüge

Merkels Rechtsbruch? Unglaubliches zur Grenzöffnung & zur Migrationswelle - Flüchtlinge 2017

(Die nächste Kunst-Propaganda-Aktion zur Beeinflussung von Schülern)

Ideen gegen Menschenfeindlichkeit

Demokratie trifft Street-Art

(Sie sind offenbar gekommen, um deutschen Rentnern den Po zu putzen…)

Vorstoß von Hermann Gröhe

Flüchtlinge sollen Pfleger werden

Polizeigewerkschaft sucht nordafrikanische Polizeischüler

Gesellschaft im Wandel

Immer mehr Polizisten mit Migrationshintergrund

(Einwanderungshelfer klagen…)

PEGIDA-Bachmann hat schon wieder einen neuen Prozess am Hals

Flüchtlinge 300 Euro für Taxifahrt zum Sozialamt!

Integration soll gefördert werden

Ansturm auf Fahrschulen durch Asylbewerber

Integrationspolitik

Ex-Lageso-Chef fordert Lotsen für jeden Flüchtling

90 Prozent wollen bleiben

Milliarden für Integration von Zuwanderern notwendig

Kripo-Chef kritisiert Bund nach massenhaftem Sozialbetrug durch Asylbewerber

Flüchtlinge sind nicht krimineller als Deutsche –

sie begehen nur mehr Straftaten: Das Ergebnis meines Aufrufs zur statistischen "Tiefenbohrung" vom 8. Dezember 2016

von Michael Klonovsky

(Auch ein Lösungsversuch… Mehr rot-grüne Pädagogen mit vom Steuerzahler finanzierten Arbeitsstellen versorgen…)

Erzieher: Polizisten allein schaffen es nicht

Damit junge Flüchtlinge nicht zu Kriminellen werden, braucht Deutschland mehr Erzieher.

90 Prozent arbeitslos

Österreich: Immer mehr Anzeigen gegen Asylbewerber

(Nachtrag zur Rezeption des Berlin-Attentats)

Von Leichenfledderer zu Leichenfledderer

Attacke auf Weihnachtsmarkt

Wagenknecht gibt Merkel Mitschuld an Terroranschlag

Nach Protesten: Gedenkminute in Berlin für Anschlagsopfer

(Zum Berliner Attentat)

Eine widerwillige „Schwamm drüber Stimmung“

Andere Länder, andere Sitten: die Opfer des Attentates am Stade de France von Paris wurden mit einem bewegenden Staatsbegräbnis beigesetzt. (…)In den letzten drei Wochen wurde nicht bekannt, dass Spitzenpolitiker die Verletzten des Berliner Attentats im Krankenhaus besucht hätten. (…)

Weihnachtsmarkt-Anschlag Berlin, eine Stadt ohne Mitgefühl

Behörden wußten von IS-Terroristen im Flüchtlingsstrom

Deutschland im Jahr 2017: Ein Kommentar von Claus Strunz

Libanesische Familienclans beherrschen im Ruhrgebiet ganze Straßenzüge

Parallelwelten? "No-Go-Areas"? Wie die Sicherheitslage im Gelsenkirchener Süden aussieht, schildert ein Polizist vor einem U-Ausschuss im Landtag. Von mafiösen Strukturen ist die Rede.

Berlin-Neukölln

Auto an Silvester abgefackelt: Tatverdächtige sind wieder frei

»Das Verschweigen hat System« Kositza im COMPACT-Gespräch

Ellen Kositza sprach für die aktuelle COMPACT-Ausgabe mit Jürgen Elsässer über ihr Buch Die Einzelfalle und das dröhnende mediale Schweigen zum Frauenhaß muslimischer Zuwanderer.

(So etwas muss ja auch erst einmal mit Steuerzahlergeld erklärt werden…)

Senat startet Postkartenaktion "Nein heißt Nein"

Kurz vor Silvester startet Gleichstellungssenatorin Dilek Kolat eine Aktion, um die Strafbarkeit sexueller Belästigung aufmerksam zu machen.

Silvester in Köln

Große Gruppen von Nordafrikanern irritieren die Polizei

Simone Peter und die Polizei

Die Wirklichkeit drängt ans Licht

von Karlheinz Weißmann

Kommentar

Neujahrsnacht hinterlässt bitteren Nachgeschmack

Schwarzer: Nordafrikanern ging es um Machtprobe

Silvesternacht

„Klientel von 2015“: Warum zog es erneut mehr als 1000 Nordafrikaner zum Dom?

Silvesternacht

Polizist schildert Einsatz: „Die haben Konfrontation gesucht“

Die herbeifantasierte „Realität“ der Frankfurter Rundschau

Linker Kampfjournalismus, einmal näher betrachtet

(Das hat eigentlich alles gar nichts mit Nordafrikanern zu tun…)

Ausländerbeirat lobt Kölner Beamte

„Dankeschön an Polizei“

Kontrolle von Nordafrikanern

Köln: Polizei verteidigt Silvestereinsatz

Kölner Polizei distanziert sich von „Nafri“-Tweet

Zahlreiche Sex-Attacken an Silvester

Frankfurter Polizei meldet Festnahmen wegen sexueller Belästigung

Die Frankfurter Polizei hat in der Silvesternacht mehrere Männer festgenommen. Gegen alle fünf sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Auch andernorts in Hessen gab es Zwischenfälle.

Silvester in Deutschland

Im Belagerungszustand

von Michael Paulwitz

Grüner Realitätsverlust, Terror und Nafri-Debatte im Jahr der Entscheidung

(Der "Spiegel"-Kommentator Christian Neeb versucht naseweis nachzutreten und die Polizei zu maßregeln…)

Meinung

von Thomas Fasbender

Typisch deutsche Autoaggression

Safia S. zu sechs Jahren Haft verurteilt

Betonpoller sollen Karneval sichern

Hamburg

Sexueller Übergriff: Polizei fahndet nach Afrikanern

(Ein weiteres Argument für mehr Migranten im Polizeidienst…)

Ermittler-Azubis rasten aus

Wilde Schlägerei an Polizeiakademie

Wuppertal und die Brandstifter

Für die Justiz in Nordrhein-Westfalen ist der Anschlag auf eine Synagoge ein Akt der Kritik an Israel

Godshorn

Polizei Langenhagen sucht Täter Zwei Räuber überfallen schwangere Frau

Nach einem Raubüberfall auf eine sichtbar schwangere Frau sucht die Polizei nun mithilfe eines Phantombildes einen der beiden Täter. Das 37 Jahre alte Opfer war bei der Tat in Godshorn verletzt worden und musste ins Krankenhaus.

Kleve

Vater fasst möglichen Vergewaltiger seiner Tochter

("leicht dunkler Teint"…)

15-Jähriger in Pforzheim brutal ausgeraubt

Täter wollte Opfer mit Hepatitis anstecken

Polizeibekannter Vergewaltiger aus Pakistan kann nicht abgeschoben werden

Uni München: Mutmaßlicher Vergewaltiger gefaßt

München

Bande attackiert und beraubt drei Jugendliche

Schülergewalt in Neumünster

Gewalt in DaZ-Klassen: Landtagsabgeordneter Volker Dornquast im Interview

Migrantenterror in Göteborg, oder wie eine No-Go-Zone entsteht

Tat gefilmt

Mutmaßliche Vergewaltigung: Schwedische Polizei nimmt Verdächtige fest

KULTUR / UMWELT / ZEITGEIST / SONSTIGES

(Marx-Monument für Trier. Wann folgen Lenin und Stalin?)

Geschenk aus China

Das ist der Mega-Marx für Trier

(Jahrhunderte alter Kunststreit)

Figuren und Theater

Geklaute Buddha-Statuen und provozierende "Trostfrauen"-Skulpturen: Südkorea und Japan streiten sich derzeit um gleich mehrere Skulpturen. Und nun sorgt ein Gerichtsurteil für neuen Ärger zwischen den beiden Nationen.

Sanierung: Schaut auf diese Schulen!

Übel riechende Toiletten, defekte Dächer, Schimmel an den Wänden – Deutschlands Schulen ähneln Ruinen. Bisher hielt man das für ein ästhetisches Problem. Dabei geht es weit darüber hinaus, wie man an einer Schule in Berlin sieht.

LGBTQ: Auch Transgender-Jungen dürfen Pfadfinder sein

In den USA können alle Jungen Mitglied der Boy Scouts werden. Egal, welches Geschlecht in ihrer Geburtsurkunde steht. Bei den Pfadfinderinnen ist das schon Alltag.

Not to be normal

Das "Normale" wird gemacht. Endlich mal ein Phänomen, bei dem unstrittig ist, daß wir es mit sozialer Konstruktion zu tun haben und nicht mit Naturgegebenheiten, nicht wahr?

(Zum Online-Angebot "Funk")

Funky Business

Von Akif Pirincci

Top Zehn der „Fake News“ 2016

Die Deutungshoheit wackelt

„First Draft Partner Network“

Deutsche Medien treten Bündnis gegen „Fake News“ bei

(Wenn Claus Kleber mit von der Partie ist, wird sicher alles gut…)

Kampf gegen gefälschte Meldungen

Facebook setzt im Kampf gegen „Fake News“ auf Correctiv

Die inszenierte Wirklichkeit

Von der TV-Schnulze bis zur Geschichtsdoku: Wie ARD und ZDF die Wahrheit verfälschen

(Zu "Fake News")

Ein Gott, ein Recht, keine Wahrheit

von Thomas Fasbender

Medien

Gouvernanten in der Krise

von Michael Paulwitz

Merkel-Selfie

Flüchtling zieht wegen Hetze bei Facebook vor Gericht

Das Bild eines Flüchtlings, der mit der Kanzlerin ein Selfie macht, ging um die Welt. Unbekannte unterstellen dem Mann später Straftaten – verbreiteten Fake News. Jetzt klagt er.

Wenn Journalisten nach Zensur rufen

(Zur "Fake-News"-Kontrolle)

Feuchter Alptraum

von Maximilian Krah

(Die linke Jury hat mal wieder etwas passendes herausgesucht…)

Diffamierende Sprache

"Volksverräter" ist das Unwort des Jahres 2016

Sprachwissenschaftler haben das Unwort des Jahres bekannt gegeben: Sie entschieden sich für den Begriff "Volksverräter", mit dem rechte Pöbler oft Politiker beschimpfen.

Wieder mal ein politisch einseitiges "Unwort des Jahres"

Die Bürger Für Frankfurt machen alternative Vorschläge

Am Meinungs- PRANGER ---- RE-UP

Politische Korrektheit führt zur geistigen Knechtschaft

Von Norbert Bolz

„Nazi“ ist das global erfolgreichste deutsche Wort

Identität

Was es heute heißt, deutsch zu sein

Volk – Aufgabe statt Konstrukt

von Martin Sellner

Warum man das Deutsche Volk schwach halten will

Von Andreas Popp

S.P.O.N. - Der Schwarze Kanal In der Identitätsfalle

Der Kolumnist hat den Finanzminister einen Schwaben genannt - das schreit nach Strafe. Halb Baden schickt Leserbriefe. Was verrät die Empörung über unser Heimatgefühl? Kann man seine Identität ändern, wenn man lang genug in Stuttgart lebt?

Eine Kolumne von Jan Fleischhauer

Demokratie als Religion?

Über die erschreckenden Hintergründe eines Dogmas

von Andreas Popp

Briefwechsel zwischen Claus Leggewie und Götz Kubitschek

Umbruchszeiten

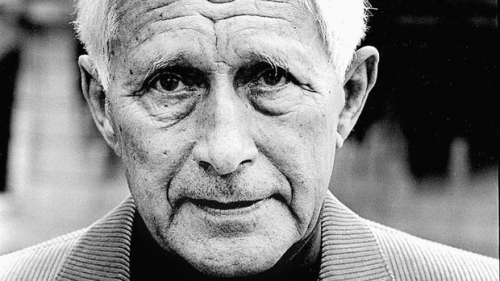

Hans-Dietrich Sander ist tot

London

Zu eurozentrisch

Studenten wollen weiße Philosophen von Lehrplan verbannen

(Belästiger werden es in Zukunft einfacher haben…)

Gender-Debatte

Grüne planen Unisex-WCs in Berliner Behörden

(Schräg…)

Berlin: Anti-Trump Feminists chant "Allahu Akbar" at "Women's March" against Inauguration

Political Correctness

Vom Medienphantom zum rechten Totschlagargument. Die sonderbare Geschichte der Political Correctness

Praktische Alternativen fürs Volk

von Felix Menzel

Was glauben Sie, wieviel Geld bei den Anhängern der patriotischen Opposition „herumliegt“? Mit „herumliegt“ ist gemeint, daß es jederzeit verfügbar ist, aber gegenwärtig nicht gebraucht wird.

(THRIVE Deutsch) GEDEIHEN: Was Auf Der Welt Wird es Brauchen?

(Die nächste Hakenkreuz-Horror-Boulevardmeldung…sofort bei Amazon bestellen…)

Swastikas im Schnee - Winterstiefel hinterlässt Hakenkreuz-Abdrücke

(…und endlich. Erleichterung macht sich breit.)

US-Firma nimmt Hakenkreuz-Schuhe vom Markt

(Nun dürfen sich alle freuen, und diese Akte kann endlich ad acta gelegt werden…)

Alois Brunner starb in Damaskus

Nazi-Kriegsverbrecher hauste in Kellerloch

Alles eine LÜGE! - die echten Kriegsursachen von 1939

Generalmajor a.D. Gerd Schultze-Rhonhof spricht in München über die Kriegsursachen 1939

Frankfurter Polit-"Tatort" über Sprachchaos

"Nafris" gegen "Nazi Bitches"

(Dazu…)

Das war's. Diesmal mit: gewaltverherrlichendem Sauerteig und der umfänglichen Naziszene in Frankfurt

(Ebenfalls zur "Tatort"-Propaganda)

Danke ARD - die 3 besten Lügen im Identitären – Tatort

(Zum Linksdrall und der Selbstkorrumpierung der Kunst- und Kulturszene)

Macht, Kunst, Geld

Oscarverleihung

Rassismus in Hollywood?

Messertanz

von Johannes Konstantin Poensgen

Der Schnitt durch unser Volk wurde mir nie so fühlbar, wie in dem interessantesten und kultiviertesten Gespräch, das ich seit langem geführt habe. Während einer Bahnfahrt von Koblenz nach Trier begegnete ich einem, ja was eigentlich?

Fußball

Real Madrid entfernt Kreuz aus Emblem

Änis Ben-Hatira

Fußball-Profi verteidigt Salafisten-Verein

Neue Mönche im Kloster Neuzelle

Heiligenkreuz/Neuzelle – 199 Jahre nach der Säkularisation des Klosters Neuzelle in Brandenburg haben die Mönche von Stift Heiligenkreuz in ihrer Kapitelsitzung am 10. November 2016 entschieden, eine Wiederbesiedelung des Klosters Neuzelle zu wagen.

Nicolas Cage gibt Dino-Schädel zurück

Reiche Amerikaner kaufen geschmuggelte Fossilien / Jetzt wehrt sich die Mongolei.

Sollen Katzenbesitzer für ihre Tiere Steuern zahlen?

(Ein Hund, der ein Schaf sein sollte… Leserkommentare beachten)

Dieser dreiste Steuertrick löste einen Polizeieinsatz aus

Syrien wie alles begann

Die Anstalt

Niemand ist sicher: "Mister"!

Das Warten hat ein Ende: Nach fast acht Jahren und dem Umweg über drei (!) verschiedene Verlage ist der dystopische Roman Mister aus der Feder Alex Kurtagićs endlich in deutscher Übersetzung erhältlich!

Berlin und Potsdam 1945 (in Farbe und HD 1080p)

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

The useful idiots are all over the place, but that’s exactly what they are, mere stage extras. They are impressionable adolescents, Hollywood airheads, middle-aged women who want to “assert themselves,” perpetually incited racial minorities, and Muslim activists. Many of them can be mobilized at the drop of a pin to “march for tolerance,” however that term is interpreted by those who organize the march and by politicians, like Chuck Schumer and Nancy Pelosi, who seek to increase their influence through well-prepared displays of “righteous indignation.” Please note that Schumer’s obstructionist tactics in the Senate, blocking or delaying cabinet nominees and threatening to shoot down Trump’s Supreme Court nominee, have been applied to the accompaniment of non-stop anti-Trump protests. Only a fool or unthinking partisan would believe these events are unrelated.

The useful idiots are all over the place, but that’s exactly what they are, mere stage extras. They are impressionable adolescents, Hollywood airheads, middle-aged women who want to “assert themselves,” perpetually incited racial minorities, and Muslim activists. Many of them can be mobilized at the drop of a pin to “march for tolerance,” however that term is interpreted by those who organize the march and by politicians, like Chuck Schumer and Nancy Pelosi, who seek to increase their influence through well-prepared displays of “righteous indignation.” Please note that Schumer’s obstructionist tactics in the Senate, blocking or delaying cabinet nominees and threatening to shoot down Trump’s Supreme Court nominee, have been applied to the accompaniment of non-stop anti-Trump protests. Only a fool or unthinking partisan would believe these events are unrelated.

Les Etudes rebatiennes se structurent de la manière suivante : 1) Inédits 2) Entretiens et témoignages 3) Articles (critique littéraire) ; actualité rebatienne ; vie de l'association. Toutes les contributions sont les bienvenues à condition qu'elles soient œuvres de qualité. Le premier numéro devrait sortir dans un an. J'appelle les collaborateurs et souscripteurs (on peut être l'un et l'autre). En adhérant à l'association, vous souscrivez au n°1 des Etudes rebatiennes tout en contribuant à leur publication. Pour nous faire connaître un site a d'ores et déjà été créé (

Les Etudes rebatiennes se structurent de la manière suivante : 1) Inédits 2) Entretiens et témoignages 3) Articles (critique littéraire) ; actualité rebatienne ; vie de l'association. Toutes les contributions sont les bienvenues à condition qu'elles soient œuvres de qualité. Le premier numéro devrait sortir dans un an. J'appelle les collaborateurs et souscripteurs (on peut être l'un et l'autre). En adhérant à l'association, vous souscrivez au n°1 des Etudes rebatiennes tout en contribuant à leur publication. Pour nous faire connaître un site a d'ores et déjà été créé ( Comment Rebatet/Michel s'y prendra-t-il pour réussir une telle gageure ? Il va

Comment Rebatet/Michel s'y prendra-t-il pour réussir une telle gageure ? Il va  Mais tournons-nous plutôt vers le roman. Je ne crois pas que Les Deux Etendards soient une apologétique athée, non plus qu'une épopée. Michel y fait bien une tentative de conversion qui tourne en « déconversion ». Mais celle-ci n'est pas une inversion pure et simple, elle n'est pas du « Michel-Ange inversé » puisque Michel se défend d'être athée. D'ailleurs, n'était l'homophonie avec Le Diable et le Bon Dieu, le roman se fut appelé Ni Dieu ni Diable. L'agnostique Michel ne s'épuise pas plus à toujours nier, qu'il ne cherche en gémissant. L'aporie de la confrontation finale ferait-elle alors signe vers un néo-paganisme ? Plus précisément : vers la désolation que laisserait l'impossibilité d'un retour du sacré ? Michel ne se ferait-il pas parfois une plus juste idée du Christianisme qu'il ne le laisse paraître, idée au nom de laquelle il déboulonne les idoles ? Ces questions restent ouvertes.

Mais tournons-nous plutôt vers le roman. Je ne crois pas que Les Deux Etendards soient une apologétique athée, non plus qu'une épopée. Michel y fait bien une tentative de conversion qui tourne en « déconversion ». Mais celle-ci n'est pas une inversion pure et simple, elle n'est pas du « Michel-Ange inversé » puisque Michel se défend d'être athée. D'ailleurs, n'était l'homophonie avec Le Diable et le Bon Dieu, le roman se fut appelé Ni Dieu ni Diable. L'agnostique Michel ne s'épuise pas plus à toujours nier, qu'il ne cherche en gémissant. L'aporie de la confrontation finale ferait-elle alors signe vers un néo-paganisme ? Plus précisément : vers la désolation que laisserait l'impossibilité d'un retour du sacré ? Michel ne se ferait-il pas parfois une plus juste idée du Christianisme qu'il ne le laisse paraître, idée au nom de laquelle il déboulonne les idoles ? Ces questions restent ouvertes.

La conséquence immédiate et imprévue de cette dépaganisation a été une déchristianisation, notamment en France. Coupée des racines païennes sur lesquelles le christianisme de Constantin s’était apposée comme un vernis sur un ongle, le catholicisme dépérissait et cela a été le cas jusqu’à aujourd’hui. Dans ce conflit, le protestantisme a donc vaincu, même là où on pensait qu’il avait échoué. Le protestantisme s’est même emparé du Vatican. Seule l’Europe orthodoxe, plus païenne de fait, y a échappé pour le moment.

La conséquence immédiate et imprévue de cette dépaganisation a été une déchristianisation, notamment en France. Coupée des racines païennes sur lesquelles le christianisme de Constantin s’était apposée comme un vernis sur un ongle, le catholicisme dépérissait et cela a été le cas jusqu’à aujourd’hui. Dans ce conflit, le protestantisme a donc vaincu, même là où on pensait qu’il avait échoué. Le protestantisme s’est même emparé du Vatican. Seule l’Europe orthodoxe, plus païenne de fait, y a échappé pour le moment. Seconde option, la rupture. A partir de la Renaissance notamment, certains penseurs ont théorisé le retour au paganisme européen, ce dernier étant de mieux en mieux connu par deux siècles d’études historiques à son propos, jusqu’à en découvrir la matrice indo-européenne avec notamment Georges Dumézil. Des organisations païennes émergent ainsi dans toute l’Europe, se revendiquant des traditions locales, que ce soit du druidisme (Draoicht), du paganisme germano-scandinave (Asatru), du paganisme slave (Rodnoverie), du paganisme grec (Hellenismos) ou de la religion romaine (Religio Romana). L’Eglise est bien consciente d’ailleurs que la réponse identitaire des Européens pourrait être la résurrection de l’antique paganisme. Au bord du tombeau, comme l’avait annoncé Nietzsche, l’Europe se ressaisira et se relèvera dans un sursaut salvateur. Je suspecte les actuelles autorités catholiques de comprendre qu’un tel mouvement peut arriver, va arriver, et qu’il s’agit de s’en prémunir en sacrifiant l’Europe, prévoyant déjà son avenir en Afrique, en Amérique méridionale et en Asie. Cela voudrait dire que par peur du paganisme, le Vatican s’allierait implicitement avec d’autres forces et ferait ainsi les yeux de Chimène au second monothéisme universel dont la présence en Europe ne cesse d’inquiéter.

Seconde option, la rupture. A partir de la Renaissance notamment, certains penseurs ont théorisé le retour au paganisme européen, ce dernier étant de mieux en mieux connu par deux siècles d’études historiques à son propos, jusqu’à en découvrir la matrice indo-européenne avec notamment Georges Dumézil. Des organisations païennes émergent ainsi dans toute l’Europe, se revendiquant des traditions locales, que ce soit du druidisme (Draoicht), du paganisme germano-scandinave (Asatru), du paganisme slave (Rodnoverie), du paganisme grec (Hellenismos) ou de la religion romaine (Religio Romana). L’Eglise est bien consciente d’ailleurs que la réponse identitaire des Européens pourrait être la résurrection de l’antique paganisme. Au bord du tombeau, comme l’avait annoncé Nietzsche, l’Europe se ressaisira et se relèvera dans un sursaut salvateur. Je suspecte les actuelles autorités catholiques de comprendre qu’un tel mouvement peut arriver, va arriver, et qu’il s’agit de s’en prémunir en sacrifiant l’Europe, prévoyant déjà son avenir en Afrique, en Amérique méridionale et en Asie. Cela voudrait dire que par peur du paganisme, le Vatican s’allierait implicitement avec d’autres forces et ferait ainsi les yeux de Chimène au second monothéisme universel dont la présence en Europe ne cesse d’inquiéter.

![ist-pog30[1].jpg](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/02/01/2301511084.jpg)

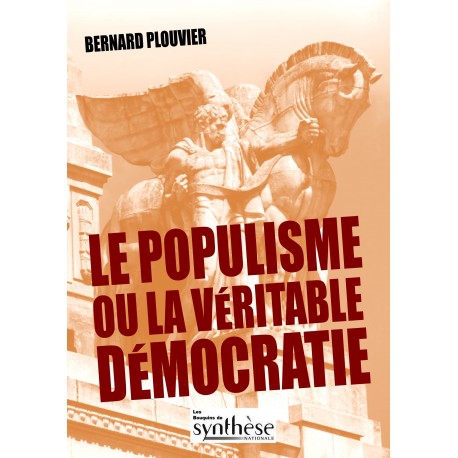

Q. Dans ce livre, vous présentez ce que les bien-pensants et bien-disants interpréteraient comme un non-sens : l’assimilation du populisme à la démocratie. Est-ce une provocation à but commercial ou l’expression d’une intime conviction ?

Q. Dans ce livre, vous présentez ce que les bien-pensants et bien-disants interpréteraient comme un non-sens : l’assimilation du populisme à la démocratie. Est-ce une provocation à but commercial ou l’expression d’une intime conviction ?

»Konsequent, hochmütig und rücksichtslos « sei der Tonfall, den der

»Konsequent, hochmütig und rücksichtslos « sei der Tonfall, den der  1963/64 ging er für ein Forschungsprojekt über revolutionstheoretische Schriften nach Zürich. Im Rahmen dieses Projekts nahm er Kontakt zu bedeutenden Sozialisten, Kommunisten und Ex-Kommunisten wie Boris Souvarine, Giangiacomo Feltrinelli oder Oskar Lange auf. 1965 holte Hans Zehrer Sander zur Welt zurück. Zehrer starb 1966, Ende 1967 wurde Sander entlassen. Die raschen Siege der Studentenrevolte entlarvten in seinen Augen die Brüchigkeit des politischen Systems. Zwischen»liberaler Restauration wie ihrer linken Unterwanderung« führte der Weg zu dezidiert nationalen Positionen, die sich im Laufe der Jahre radikal zuspitzen sollten. 1969 promovierte Sander bei Hans-Joachim Schoeps mit der dogmengeschichtlichen Studie Marxistische Ideologie und allgemeine Kunsttheorie.

1963/64 ging er für ein Forschungsprojekt über revolutionstheoretische Schriften nach Zürich. Im Rahmen dieses Projekts nahm er Kontakt zu bedeutenden Sozialisten, Kommunisten und Ex-Kommunisten wie Boris Souvarine, Giangiacomo Feltrinelli oder Oskar Lange auf. 1965 holte Hans Zehrer Sander zur Welt zurück. Zehrer starb 1966, Ende 1967 wurde Sander entlassen. Die raschen Siege der Studentenrevolte entlarvten in seinen Augen die Brüchigkeit des politischen Systems. Zwischen»liberaler Restauration wie ihrer linken Unterwanderung« führte der Weg zu dezidiert nationalen Positionen, die sich im Laufe der Jahre radikal zuspitzen sollten. 1969 promovierte Sander bei Hans-Joachim Schoeps mit der dogmengeschichtlichen Studie Marxistische Ideologie und allgemeine Kunsttheorie.