F. William Engdahl:

‘Soldiers of Christ’

The bizarre world of Christian Zionism

(avec l'aimable autorisation de l'auteur)

Praying for Armageddon

It was impossible to grasp how such a drastic foreign policy shift could occur between the time of Eisenhower in the 1950’s and George W. Bush, without one little-known element: understanding the political power base the Israeli right-wing Likud Zionist lobby built up around the American Christian Born-Again right-wing.

The most striking and paradoxical feature of the Likud-US strategic linkup was the fanatical backing for the militant expansion of Israel from the side of various nominally Christian denominations and organizations in the United States. Behind the religious façade, was a well-organized political machine directly tied to Tel Aviv and Washington power centers.

The peculiar Christians, who called themselves Christian Zionists, and who formed the core activist voter machine of the Bush Presidency, preached a doctrine quite different from the traditional Christian Gospel of love for fellow men and tolerance. They preached hate and war, a militant brand of belief that had more similarity with the 12thCentury bloody Crusades than with modern Christianity.

In 1977, Israeli intelligence services, under the direction of Dr. Jonah Malachy, quietly began to conduct a detailed profile of all the many different Christian organizations in the United States, and profiled them according to how they regarded the existence of Israel, in terms of their Christian belief.

The Israeli researchers found the most fertile soil in the Southern US states, which traditionally had been based on cotton or tobacco slavery, and whose white elites had been shaped over generations on a belief in white superiority over blacks, or other whites such as Catholics or even Jews. These white protestants, whether Southern Baptist, Methodist or one of the growing number of Born Again charismatic sects proliferating in the South after World War II, were ripe for manipulation on the subject of Israel. All it needed was some fine adjustments of their theology.

Ironically, many of these Born-Again Christians were anti-semitic, anti-Jewish. Their new Israeli friends knew this well, and cynically proceeded to forge a strategic alliance in which the Israeli or pro-Israeli think-tanks they created in Washington would be supported in their Israel political agenda by the growing army of Born Again Christian voters.

Under ordinary conditions, the American Christian Zionists would have remained one of many tiny sects in America calling themselves Christian. The events surrounding the shocking terror attacks of September 11, 2001 and the demagogic manipulation of those events by a nominally Born-Again President George W. Bush, dramatically changed that and made Christian Zionism a far more serious political force within US politics, more so because most of its members were white, upper middle-class Republicans. They had built a highly organized national political machine and had leveraged their influence to an almost decisive factor, often deciding whether a given candidate for national office would win or lose.

As Jewish scholar Barbara Tuchman documented in her famous account of British Zionism, Bible and Sword, the roots of Christian Zionism went back to the British Imperial ideology, in which certain very prominent British establishment figures including Lord Palmerston, Lord Balfour and Shaftesbury saw support for a Jewish home in Palestine as part of a manufactured or synthetic ideology in which they claimed the British people to be the ‘Chosen People’, the ‘Lost Tribe of Israel.’

As Jewish scholar Barbara Tuchman documented in her famous account of British Zionism, Bible and Sword, the roots of Christian Zionism went back to the British Imperial ideology, in which certain very prominent British establishment figures including Lord Palmerston, Lord Balfour and Shaftesbury saw support for a Jewish home in Palestine as part of a manufactured or synthetic ideology in which they claimed the British people to be the ‘Chosen People’, the ‘Lost Tribe of Israel.’

The Roots of Christian Zionism

John Nelson Darby, a renegade Irish priest who died in 1881 created the idea of ‘the Rapture” as he founded a new brand of Christian Zionism, in which what he called ‘Born-Again Christians” would be taken up to Heaven before the second coming of Christ—their ‘rapture.’ Darby also put Israel at the heart of his strange new theology, claiming that an actual Jewish state of Israel would become the ‘central instrument for God to fulfil his plans for a final Battle of Armageddon.’

Darby travelled widely in the United States and won adherents to his bizarre sect, creating the beginnings of American Christian Zionism, including the famous US Bible interpreters Dwight L. Moody, who founded the Moody Bible Institute in Chicago and the 1930’s preacher, Billy Sunday and Cyrus Scofield. In 1909 Scofield published the Scofield Bible with footnotes interpreting Bible passages according to the Darby Christian Zionist world. That Scofield Bible was by the end of the 20th Century the basis for all US Christian Zionist and Born Again teaching in what was the fastest growing sector of the Christian faith in the US.

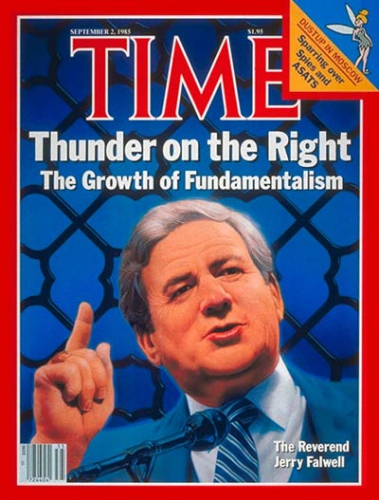

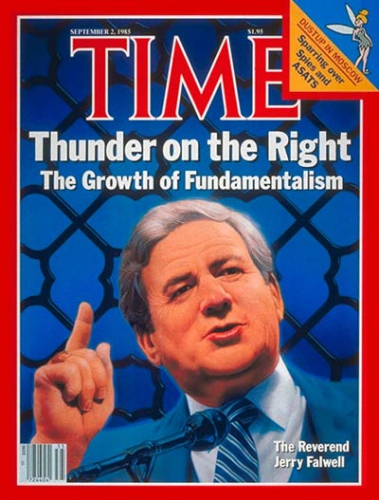

Christian Zionists like Reverend Jerry Falwell and Rev. Pat Robertson could be traced back to a project of British Secret Intelligence services and the British establishment to use the Zion ideology to advance Empire and power in North America. American Christian Zionists in the period of American Empire in the 1950’s and later, merely adopted this ideology and gave it an American name.

These American Christian Zionists, just below the surface, preached a religion quite opposite to the message of love and charity of the Jesus of the New Testament. In fact, it was a religion of hate, intolerance and fanaticism. The soil it bred in was the bitter race hatreds of the post-Civil War US South held by generations of whites against blacks and, ironically, against Catholics and Jews as ‘inferior’ races. Their religion was the religion of a coming Final Battle of Armageddon, of a Rapture in which the elect would be swept up to Heaven while the ‘infidels’ would die in mutual slaughter.

In the months following the US September 11 attacks, Rev. Pat Robertson repeatedly preached the notion that Muslims were “worse than the Nazis.” On his Christian Broadcasting Network in November 2002, Robertson declared, “Adolf Hitler was bad, but what the Muslims want to do to the Jews is worse.” Robertson, claiming to be a man of God, refused to retract the hate speech despite much public outcry. In other comments, he compared the Qu’ran to Hitler’s Mein Kampf as a blueprint for world domination, hardly constructive words to heal the wounds of a nation still in shock after September 11, or to win friends abroad.

In an October 2002 CBS ‘Sixty Minutes’ TV broadcast, Robertson’s Christian Zion friend, Rev. Jerry Falwell declared, “I think Muhammed was a terrorist, a violent man, a man of war…” Bush’s War on Terror was being defined by his Christian Zionist base as a holy “Crusade” against Islam, Sir Bernard Lewis’s Clash of Civilization, adapted by Harvard Professor Samuel Huntington in a famous 1993 Foreign Affairs article as the “clash of civilizations.” It asserted that following the collapse of the Soviet Union the main conflict in the world would be between opposing cultural and religious identities.

In his 1993 article, Huntington had argued, “World politics is entering a new phase, in which the great divisions among humankind and the dominating source of international conflict will be cultural. Civilizations-the highest cultural groupings of people-are differentiated from each other by religion, history, language and tradition. These divisions are deep and increasing in importance. From Yugoslavia to the Middle East to Central Asia, the fault lines of civilizations are the battle lines of the future. In this emerging era of cultural conflict the United States must forge alliances with similar cultures and spread its values wherever possible. With alien civilizations the West must be accommodating if possible, but confrontational if necessary.” [1]

The new “enemy image” was being defined by the US establishment as early as 1993, only months after the collapse of the Soviet Union, as Islam. It was the prelude to the 2001 War on Terrorism, a thinly-disguised War on Islam.

Echoing the anti-Islam fervor of Falwell and Robertson, Rev. Franklin Graham, son of the famous Christian evangelist and Bush family friend, Reverend Billy Graham, declared after September 11 that Islam was “a very evil and wicked religion.” The large US Southern Baptist Convention’s former President, Jerry Vines, called the Prophet Mohammed the most vile names imaginable. It was all about stirring Americans in a time of fear into hate against the Islamic world, in order to rev up Bush’s War on Terror.

Graham, who controlled an organization known as the Samaritan Purse, was a close religious adviser to George W. Bush. In 2003 Graham got permission from the US occupation authorities to bring his Evangelical anti-Islam form of Christianity into Iraq to win “converts” to his fanatical brand of Christianity. [2]

Graham, who controlled an organization known as the Samaritan Purse, was a close religious adviser to George W. Bush. In 2003 Graham got permission from the US occupation authorities to bring his Evangelical anti-Islam form of Christianity into Iraq to win “converts” to his fanatical brand of Christianity. [2]

According to author Grace Halsell, Christian Zionists believed that “every act taken by Israel is orchestrated by God, and should be condoned, supported, and even praised by the rest of us.” [3] It was all beginning to sound far too much like a new Holy Crusade against more than one billion followers of the Islamic faith.

The Likud’s Christian Zionists in America

After the Likud government of Menachim Begin realized in 1977 that President Carter was intent on human rights for Palestinians, including statehood, Likud and their neo-conservativeservative allies in the US began to look for support outside the liberal Democratic Party of Carter. The Israeli Labour Party had supported land-for-peace, but the Likud backed a Greater Israel, which would include the occupied Palestinian territories of West Bank and Gaza, which they call Judea and Samaria. The pro-Likud neo-conservatives around Irving Kristol, Richard Perle and others left the Democratic Party at that time to found what they later would call ‘Neo-conservativeservativism’ and to build their base inside the Republican Party of Ronald Reagan, a man who was very much influenced by the Christian Right himself.

In 1978, Prof. Yona Malachy of the Hebrew University of Jerusalem, published his major research profile on American evangelical Protestant groups, titled, ‘American Fundamentalism and Israel: The Relation of Fundamentalist Churches to Zionism and the State of Israel.’

Malachy discovered numerous American Protestant sects, most in the rural Southern states, who linked their theology to the State of Israel, through a strange, literal interpretation of the Bible. Their ministers were typically trained at the Moody Bible Institute or, often, the ultra-conservative Dallas Theological Seminary of John Walvoord in Texas. They diligently read the 1909 Scofield Reference Bible, whose footnotes ‘explain’ the Bible texts in their arcane prophecy terms.

Leaders of the Likud and select Israeli religious leaders, went to work after 1977 to bring the most charismatic, and often most corruptible, leaders of these US Christian groups to Israel, where they developed direct links between Likud leaders and the Christian Right in the US.

Menachim Begin began to attend Washington ‘prayer breakfasts for Israel’ with fundamentalist ministers including Rev. Jerry Falwell, then head of Moral Majority, and Rev. Pat Robertson, founder of the Christian Coalition and the Christian Broadcasting Network. When another Jew pointed out that these Christians were anti-semitic, Begin reportedly snapped back to the effect he did not care so long as they supported Israel in the US.

Conservative Christian support for Israel is based largely on various prophecies about the Jewish people during the ‘end-times’ which they believe are found throughout the Bible. They are viewed as playing a major role in ‘TEOTWAWKI’ (the end of the world aswe know it).

Representative of some most often-cited Bible passages used by the Christian Zionists to support their end-times prophesy are the following passages taken from the King James Version of the Bible:

* Zechariah 12:3: ‘And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people: all that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it.’ The implication is that the Jewish people would return to Israel; this happened in 1948 with the creation of the State of Israel. Later, all the nations of the earth will gather against her. Some believe that we are near that point today. But God will make Jerusalem an immovable rock. This came to pass when the Camp David peace talks found that the future status of Jerusalem became a major stumbling block.

* Zechariah 12:9-10: ‘And it shall come to pass in that day, that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and of supplications: and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn." Many conservative Christians interpret this as saying that Jews will be humbled, will accept Jesus as their Lord and Savior, and become Christians.

* Revelation 4:4: ‘And round about the throne were four and twenty seats: and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment; and they had on their heads crowns of gold." Conservative Christians view the 24 as being composed of the patriarchs of each of the twelve ancient tribes of Israel, along with the twelve apostles. To emphasize their unity, they are gathered in a circle around the throne of God. All are believed to be Christians at that time.

* Revelation 7:3-4: ‘Saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. And I heard the number of them which were sealed: and there were sealed an hundred and forty and four thousand of all the tribes of the children of Israel.’

* Revelation 14:1-4: ‘And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father's name written in their foreheads....These are they which were not defiled with women; for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb.’

The passages seemed to imply that 144,000 Jewish virgins -- their gender was not mentioned -- would convert to Christianity and be ‘sealed.’ They would have God's name written on their forehead, and be followers of the Lamb -- i.e. of Christ. Some Christians interpreted these phrases as implying that 144,000 Jews will convert to Christianity and then attempt to convert the remaining Jews in Israel.[4]

The vast majority of American and international Christian churches were highly critical of the theological claims of the Christian Zionists. The Middle East Council of Churches, representing Oriental and Eastern Christian churches in the Middle East, charged that the Christian Zionists, ‘aggressively imposed an aberrant expression of the Christian faith, and an erroneous interpretation of the Bible which is subservient to the political agenda of the modern State of Israel.’ Christian Zionism, they said, ‘rejects the movement of Christian unity and inter-religious understanding.’

The Rapture and God's ‘Chosen People’

Christian Zionism existed even before Hertzl founded modern Jewish Zionism in the late 1800's. Certain Protestant dissenter sects during the English Civil War in the 1600's believed themselves to be God's Chosen People, the ‘lost tribe of Israel.’ A number of prominent British Imperialists were themselves Christian Zionists, including Lord Palmerston, Lord Shaftesbury, Lloyd George and Lord Balfour, who issued the 1917 Balfour Declaration giving Jews a homeland in British-protected Palestine. For them, the ideology justified British Imperialism as a religious mission.

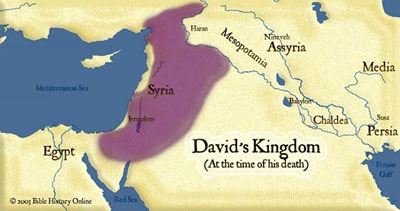

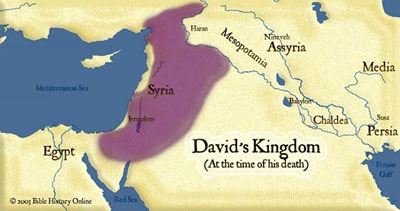

Christian Zionists argued that the Land of Israel has been given to the Jewish people by God, and that in order for the Second Coming of Christ to occur, all Jews must return to Israel, this for a Final Battle of Armageddon, between the Forces of Good and Forces of Evil.

They admitted it will destroy the Earth, the so-called End Times, but the ‘good news’ for Christian Zionists, was that they, the true believers, would be suddenly caught up into Heaven in a holy ‘Rapture,’ and be spared the messy aspects of a nuclear holocaust at Armageddon. Their theology was a dangerous brew of Manichean absolute black and white, good versus evil, which sees the alliance of the US (under their direction, of course) and Israel, battling the forces of ‘evil’, especially Islam and Muslims. It was reminiscent of the statements by President Bush in the wake of September 11, 2001 where he declared, ‘either you’re with America or you are against us,’ as he spoke of a ‘new Crusade.’

Ironically, behind their pro-Israel facade, Christian Zionists like Falwell and Robertson cynically used their links to Israeli Jews to push an anti-semitic agenda of their own.

Uri Avnery, leader of the Israeli peace group, Gush Shalom, describing the theology of these supposed Christian friends of Israel, stated, ‘According to its theological beliefs, the Jews must congregate in Palestine and establish a Jewish state on all its territory so as to make the Second Coming of Jesus Christ possible...The evangelists don't like to dwell openly on what comes next: before the coming (of the Messiah), the Jews must convert to Christianity. Those who don't will perish in a gigantic holocaust in the battle of Armageddon. This is basically an anti-semitic teaching...,’ namely that Jews who remain true to their Old Testament beliefs will all be killed. [5]

This organized lobby of the Christian ‘Born Again’ ultra-conservative voters was credited with securing the re-election of George W. Bush in 2004. A study undertaken of American voting blocs in 2003 found that the Christian Right comprised the largest active social movement in the United States and the largest voting bloc within George Bush’s Republican Party.[6]

On October 19, 2004 Dr. Daniel Akin, President of the Southeastern Baptist Theological Seminary issued an Open Letter signed by 72 Evangelical leaders urging the American people to ‘use Biblical values in their selection of candidates.’ The letter cited gay marriage, stem-cell research, and Democrats’ alleged defense of ‘terrorists’ as reasons to vote Republican not Democrat. The letter was signed by the most prominent members of the Christian Zion right backing Bush and backing Sharon as, ‘fulfilment of Bible prophesy.’

The crucial new element in the emergence of the Christian Right in recent years in America was their focus on organized political influence, not merely on religious life-style and church piety.

In 1979, Reverend Jerry Falwell, a member of the Committee on National Policy and a Christian Zionist leading figure, launched an organisation known as the Moral Majority with the aim ‘to mobilize the Christian church on behalf of moral and social issues and to encourage participation by people of faith in the political process.’

In 1979, Reverend Jerry Falwell, a member of the Committee on National Policy and a Christian Zionist leading figure, launched an organisation known as the Moral Majority with the aim ‘to mobilize the Christian church on behalf of moral and social issues and to encourage participation by people of faith in the political process.’

The Moral Majority quickly became a household name. Through its charismatic

public leader, Falwell, the organisation mobilised thousands of churches and

millions of registered voters to form a Christian political bloc, and what came to be known as the Christian-Right.

Falwell was soon sought out by aspiring politicians hungry for his approval and potential votes. Falwell in turn, rated candidates on their acceptability on issues considered of priority to the Israeli Likud, with whom he had in the meantime become quite close. Falwell flew across the US in a luxurious private jet given him as a gift on a trip to Israel by Likud Prime Minister Menachim Begin.

It was also around this same time, in the late 1970’s that the formal Christian-Right was established and certain Israeli organisations began understanding that an alliance with the Christian Zionists in the US could bolster their image and prominence on the international level through a stronger influence in US politics.

The fervency of the Christian-Right towards the State of Israel coupled

with its strong American presence, captured the attention of Israeli interest

groups. Though aware of their diametric opposite social and religious views, some Israeli political organisations saw an alliance with the Christian Zionists as a crucial element in promoting a positive image of Israel in US politics and

among the American mainstream.

Jewish-American leaders were initially opposed to an alliance with the Christian-Right and perceived the movement as a possible adversary. However, when the formal establishment of the Christian-Right solidified this movement as an influential political bloc in the US, these feelings of trepidation were soon dissipated and various Israeli groups recognised that an alliance with this bloc would be advantageous to their political interests. [7]

These US religious spokesmen claimed they had been told by God such things as whether the US should go to war against Iraq. In an article, ‘Should We Go To War With Iraq?’ Roy A. Reinhold on February 5, 2003 wrote of his discussion with his God: ‘Many people wonder whether this coming showdown with Iraq, by the USA and a coalition of nations, is worthwhile and whether it is the right thing to do.

‘On Saturday, February 1, 2003, I lifted my hands to begin praying and the Lord spoke to me… I wanted to know whether the God the Father's direction was to go to war or not go to war. ..The Lord said, ‘I am saying to go to war with Iraq’.

Reinhold added, ‘I put the above on my message boards and what everyone wanted to know was, ‘what is God's reason(s) for going to war with Iraq?’ That question hadn't occurred to me, because I personally just accepted God's direction.’

The raw hate ideology of the US Christian Zionists, claiming personal support from God, represented a dangerous shift in US politics to the extreme right. Some circles around Bush and his trusted political advisor, Karl Rove, sought to create out of American fears and uncertainty regarding such issues as gay marriage, a core theocratic state, just opposite what most Americans wished. Rove had been the architect of Bush’s relationship with the Christian Zionist fundamentalist Right when Bush was still Texas Governor.

Rebuilding the Temple of Salomon

The US Christian Zionists and their allies have a long-term agenda which well might trigger a new World War. Some neo-conservatives say that war began on September 11, 2001. They refer to it as World War IV, claiming that the Cold War was actually World War III.

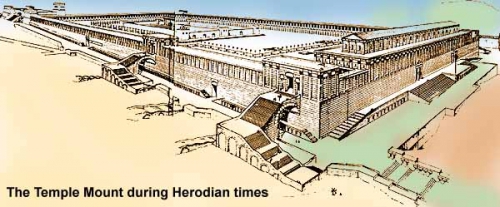

These circles wanted to destroy the holy Islamic Al Aqsa mosque in Jerusalem and rebuild the Biblical Temple of Salomon on the site, where they would resume animal sacrifice. A close adviser to the Bush White House, and to Karl Rove, Michael Ledeen, was at the heart of the dangerous lunacy.

During the 1970’s the face of Christian practice in the United States was transformed by new ‘television-evangelists’ with names such as Rev. Jerry Falwell with his organization, the Moral Majority or Rev. Pat Robertson with his tax-exempt TV ‘700 Club’ broadcasts, which bring his organization hundreds of millions dollars a year, or author Hal Lindsey, with his ‘Rapture’ series of fiction novels about the end of civilization around a final Battle of Armageddon in what is today’s Israel. These Born Again Christians as they called themselves, began to dominate the US airwaves. It later emerged that many of these, including the anti-Islamic Falwell and Robertson, were intimately linked to the Israeli right-wing. Some also had ties to the CIA.

Grace Halsell, who recently died, grew up on the same Texas soil where the Christian fundamentalism that captured George W. Bush, was dominant. She went on to become a White House speech writer in the 1960’s, and later a courageous journalist who devoted her last years to exposing the dangerous ties of Falwell and other so-called born-again Christians to the Israeli right-wing.

During the 1980’s, to understand the Born-Again phenomenon then sweeping across the United States, Halsell went to Israel with a group led by Falwell. As she described it, ‘My inquiry led me to ask why does a Christian such as Jerry Falwell pray for the end of the world? Must we totally destroy this world in order to usher in a ‘new heaven and a new earth?’ Her conclusions were alarming.

She found that Falwell had become a close friend of the Israeli right, when she went on their joint Bible tour of Israel and the Holy Land in 1983. Halsell noted the curious fact that, rather than concentrate the tour on Christian sites in the Holy Land, Falwell’s tour was entirely run by Israeli guides and toured only Israeli sites of interest. Moreover, Falwell was given as a gift by the Israeli government his personal Lear private jet to make his US tours.

Falwell and other US Christian Born Again fundamentalists said they believed that it was ‘God’s Will’ that Israel move to establish its greater domination in the Mideast, as that will bring the world that much closer to the Biblical ‘Day of Final Judgment,’ when the ‘true-believers’ will be saved in a mystical ‘rapture,’ being swept up to Heaven, as the unsaved perish in the final Battle of Armageddon. That battle, according to Falwell and his friends, will pit Jews against Muslims.

Halsell interviewed a number of Americans actively involved in trying to ‘speed up’ the final Armageddon. One was Terry Risenhoover, an Oklahoma oilman and Born Again Christian Zionist, who was close to the Reagan White House. Risenhoover was open about his views. He financed people in Israel and elsewhere who would rebuild the destroyed Temple of Salomon, the so-called Third Temple, on one of Islam’s most holy sites, the Al-Aqsa Dome of the Rock in Jerusalem.

In 1985 Risenhoover was chairman of the American Forum for Jewish-Christian Cooperation, along with its director, Doug Krieger and American Rabbi David Ben-Ami, a close friend of Israel’s Ariel Sharon. Risenhoover was also, chairman of the Jerusalem Temple Foundation, ‘whose sole purpose is the rebuilding of a temple on the site of the present Muslim shrine.’

Risenhoover selected Stanley Goldfoot as his International Secretary of Temple Mount Foundation. Goldfoot was a former member of the terrorist Stern Gang, denounced by Ben-Gurion as Nazis. Goldfoot was the person, according to Israeli newspaper, Davar, who placed the bomb in Jerusalem’s King David Hotel in July 1946 which killed some 100 British citizens.

Risenhoover boasted to Halsell in an interview on Goldfoot that, ‘He’s a very solid, legitimate terrorist. He has the qualifications for clearing a site for the Temple.’ A Goldfoot deputy, Yisrael Meida, told Halsell, ‘He who controls the Temple Mount, controls Jerusalem.

Who controls Jerusalem, controls the Land of Israel,’ a new twist on the famous dictum of geopolitics of Sir Halford MacKinder: “Who controls Central Europe controls the Heartland; who controls the Heartland (Russia etc) controls the World Island; who controls the World Island controls the world…”

In 1998, an Israeli newsletter posted on the Voice of Temple Mount website, announced that its goal is the ‘liberation’ of the Muslim shrines around Al Aqsa, and the building of a Jewish Temple on the site. ‘Now the time is ripe for the Temple to be rebuilt,’ they announced. They then called on the Israeli government to ‘end the pagan (sic) Islamic occupation’ of lands where the mosque stands. ‘The building of the Third Temple is near,’ they proclaimed in 1998.

In September 2000, Israel’s Ariel Sharon led a large group of Israeli police onto the Al Aqsa holy site in a deliberate religious provocation, which triggered the renewal of the Intifada. Sharon’s friends had been secretly digging an underground tunnel to the Al Aqsa site which allegedly would be used to dynamite the Islam holy site at the proper moment. The Third Temple project was not fantasy for some, even though it was lunatic.

The late Dr. Issa Nakhleh, former Senior Advisor to the UN Palestinian Delegation warned of a ‘criminal conspiracy’ between Christian Evangelists and Zionist terrorists to destroy Al Aqsa Mosque. He confirmed that members of American Christian evangelists and Jewish terrorists had formed The Jerusalem Temple Foundation. Nakhleh added that the contemplated projects of this foundation as they appear in a brochure printed by it, included, ‘Preparations for the construction of the Third Temple in Jerusalem…’

He confirmed that among the Temple Mount conspirators was a man who later became one of George W. Bush’s most important neo-conservatives, Washington insider, Michael Ledeen, who was close to Bush political adviser Karl Rove. Nakhleh stated, ‘Barbara and Michael Ledeen published an article in The New Republic of June 18, 1984, under the title, ‘What do Christian and Jewish fundamentalists have in common? The Temple Mount Plot.’

Nakhleh stated, ‘...Goldfoot sees the Christians as logical allies, for he believes that ‘Christian fundamentalists are the real modern day Zionists.’ In Goldfoot's view, it was the Christians above all who realize that ‘we are coming to a crucial period in earth's history, and they want to help fulfil prophecy and thus hasten the coming of the Messiah’ ... As one Jewish leader put it to us last summer in Jerusalem, ‘They believe that once the Temple is built, Jesus will come again. We expect the Messiah to come for the first time. Let's build the Temple, and see what he looks like.’

Nakhleh continued, ‘...This ardent messianism appears to have been part of the motivation for the group of twenty-five radical Jewish nationalists arrested recently in Jerusalem on charges that included murder, attempted murder, possession of weapons and explosives stolen from the Israeli Army, and membership in a terrorist organization.’

‘...It is also known that one of the arrested men is a reserve pilot in the Israeli Army. The pilot, who had returned to religion, suggested to his co-conspirators that he steal an F-16 the next time he was called up, and that he bombard the two Muslim shrines on the Temple Mount. The group vetoed his plan because the Western Wall might be damaged, and the pilot would be unable to land his plane anywhere in Israel. Instead, the plotters decided to use explosive devices on the Temple Mount.’

Michael Ledeen, who was based at the neo-conservative American Enterprise Institute think-tank in Washington with Richard Perle and other leading neo-conservatives, also served as consultant to White House political strategist, Karl Rove. Ledeen was one of the central figures in the Bush agenda of the Project for the New American Century blueprint for world domination.

Grace Halsell, joined another trip of the evangelist Jerry Falwell to the Holy Land in 1986. She wrote about the plans to destroy Al Aqsa Mosque and the Dome of the Rock. ‘The plan to take over Haram al-Sharif is more institutionalized, and becoming better organized, better financed, gaining more supporters in Jerusalem and in the US,’ she reported.

‘They are ‘actively and peacefully buying property in the area nearest the Temple Mount,’ and they deem this task ‘important and monumental. They have an Institute for the Research of the Temple, to ascertain exact plans and measurements of the Temple.’

Halsell added, ‘At least seven rabbis, among them the foremost spiritual leaders of the Gush Emunim settlement movement, were consulted, informed and aware of various stages of the activities and plans of the Jewish terror organization. Livni, charged with the preparing of a bomb to be placed in the Dome of the Rock and Al Aqsa, said Rabbi Ovadia Yosef in particular had spoken approvingly of the idea. Neither of the chief Israeli rabbis condemned the attempts to destroy the mosque.

Halsell added, ‘Israeli leaders seem definitely connected with the American Jewish evangelist Mike Evans, who on an hour-long TV Special was photographed underneath the mosque, in Jewish skullcap with an Israeli ‘expert’ on relics and the expert opens a door and proclaims, ‘Right there we keep the Holy of Holies’ [8]

The financial support system among US Evangelicals for destruction of the mosque has gone underground since an article in 1984 named specific persons, such as Terry Risenhoover, who was raising big money for the defense of Jewish terrorists who attempted to destroy the Muslim shrine.

‘In Jerusalem, guides for Falwell's 850 touring Christians told us at the Western Wall that we are viewing the former site of the Temple as well as the site where a new temple will be built,’ Halsell noted.

Halsell interviewed Dr. John Walvoord who headed Dallas Theological Seminary, a speaker during Falwell's 1985 ‘Prophecy Conference’ in Jerusalem. He interprets the Bible as saying God wants Christians to help the Jews build a Jewish temple. He and other Born Again Christians are aware of the Dome of the Rock and Al Aqsa but as Hal Lindsey puts it, ‘Obstacle or no obstacle, it is certain the temple will be rebuilt, prophecy demands it.’

Jerry Falwell and all major US TV evangelists preached that the Jewish temple ‘must’ be built.

They accepted that as part of their theology, a theology generally known as dispensationalism, which calls for seven ‘dispensations’ or time periods, beginning with all the ingathering of Jews into Palestine, and including the building of the temple. Hal Lindsey, in The Late Great Planet Earth, wrote that ‘there remains but one more event to completely set the stage for Israel's part in the last great act of her historical drama. This is to rebuild the ancient Temple of worship upon its old site. There is only one place that this Temple can be built, according to the Law of Moses. This is upon Mt. Moriah. It is there that the two previous Temples were built.’ [9]

Thus, there was a great support system in the US for whatever action Jewish terrorists might take to destroy Al Aqsa. Should they destroy the shrine, all of the major TV Evangelists would simply call it an ‘act of God.’

Grace Halsell added, ‘Fanatics who belong to what the vast majority of Christians and Jews might term a crazy minority - and numbering no more than five percent of the total Israeli population - are nevertheless capable of destroying Islam's most holy shrine in Jerusalem, an act that could easily trigger a worldwide war involving Russia and the United States.’

This fanatical Pre-millennial Dispensationalism had come to dominate American Evangelicalism and Fundamentalism, especially through the influence of Dallas Theological Seminary and the Moody Bible Institute. The movement had grown in popularity within evangelical circles, particularly in America and especially since 1967, coinciding with the Arab-Israel Six Day War and a few years later in 1970 with the publication of Hal Lindsey's 'The Late Great Planet Earth.'

Crucial to their reading of biblical prophecy, drawn principally from Daniel, Zechariah and the Book of Revelation, was the assertion that the Jewish Temple will be rebuilt on the Temple Mount as a precursor to the Lord returning to restore the Kingdom of Israel centred on Jerusalem. This pivotal event was also seen as the trigger for the start of the War of Armageddon.

These beliefs soured relations between Moslem Arabs and Christian Arabs perpetuating fears of a revived Western military adventurism dating back to the Crusades.

The 1967 watershed war

The 1967 Six Day War and its aftermath marked a watershed in Evangelical Christian interest in Israel and Zionism. Jerry Falwell did not begin to speak about modern-day Israel until after Israel's 1967 military victory.

Falwell then changed completely. He entered into politics and became an avid supporter of the Zionist State. In 1967, the United States was mired in the Vietnam war. Many felt a sense of defeat, helplessness and discouragement. Many Americans, including Falwell, turned worshipful glances toward Israel, which they viewed as militarily strong and invincible.

The combination of the founding of the state of Israel in 1948, the capture of Jerusalem and the West Bank in 1967, and the defeat on both occasions of the combined Arab armies, increasingly came to be seen as significant fulfilment of biblical prophesy by a new generation of American and European dispensational pre-millennialists.

Billy Graham's father-in-law, Nelson Bell, editor of the authoritative mouthpiece of conservative Evangelicalism, Christianity Today, wrote in an editorial in 1967, ‘That for the first time in more than 2,000 years Jerusalem is now completely in the hands of the Jews gives a student of the Bible a thrill and a renewed faith in the accuracy and validity of the Bible.’

Christian Zion grabs George W.

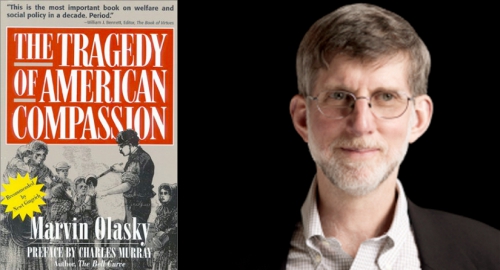

The bizarre brand of right-wing US Christianity took on an influence as never before when George W. Bush occupied the White House in January 2001. The man who advised George Bush, when Bush was Governor of Texas, on his so-called ‘compassionate conservatism” agenda that confused many voters, was an influential Texas neo-conservative Professor at the University of Texas, Marvin Olasky, editor ofWorld magazine.

Marvin Olasky is the domestic equivalent of a Doug Feith or Michael Ledeen. Olasky was a trusted Bush advisor whose book, The Tragedy of American Compassion, was the only text that Bush ever cited as an inspiration for his domestic agenda.

To Olasky, the ‘tragedy’ of American compassion was the existence of compassion at all. The trouble began, he argued, not with the Great Society or the New Deal, but with Jane Addams. Before Addams, a deeply religious woman, brought her sentimental ideas about ‘compassion’ to Hull House, religious groups handed out prayer pamphlets, not food, and forced poor people to attend church rather than giving them shelter. Since only God could save the poor, anything other than spiritual salvation causes more harm than good.

Karl Rove, Bush’s election mastermind and political dirty tricks strategist, introduced Olasky to Bush, which led to the ‘compassionate conservatism’ of the 2000 campaign and the Bush ‘faith-based initiative.’

In the 1970’s, Olasky was a member of the Communist Party-USA. He also repudiated his Jewish religion and converted to radical Christianity. Referring to himself and Bush, in contrast to Democrat rival John Kerry, Olasky wrote: ‘The other thing both of us can and do say is that we did not save ourselves: God alone saves sinners (and I can surely add, of whom I was the worst). Being born again, we don't have to justify ourselves. Being saved, we don't have to be saviours.’ [10]

There was an echo there of a shocking Bush comment to journalist, Bob Woodward: ‘I do not need to explain why I say things. That's the interesting thing about being president…I don't feel like I owe anybody an explanation. ‘

Bush, who claimed to have had a personal salvation as an alcoholic and alleged cocaine user in the early 1980’s, surrounded himself with people like Olasky and Rove. Rove built a political machine around Bush which centered on the fanatical active support of Christian Evangelicals and the seven million Christian Zionists who regarded Sharon and Israeli aggressions as Bible prophesy for the Final Battle of Armageddon. This group gave the rationale for Bush’s war on Islam, disguised as a war on ‘terror.’

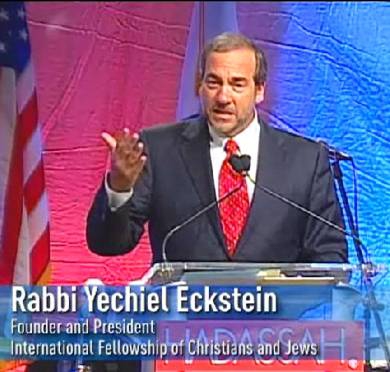

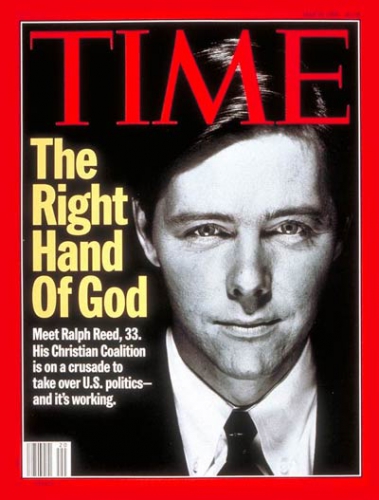

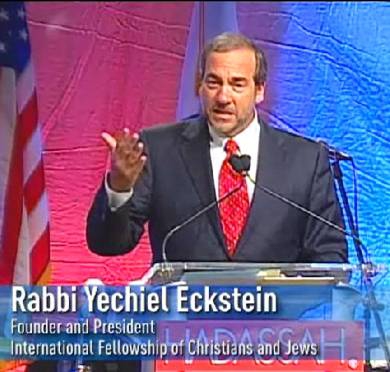

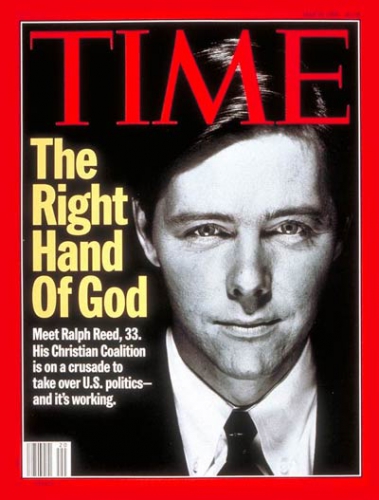

Little-noticed in major US media, Ariel Sharon gave a boost to the Bush re-election. On October 17, two weeks before the 2004 election, Sharon’s personal liaison to the US Christian Evangelicals, Rabbi Yechiel Eckstein, held the Third Annual Day of Prayer and Solidarity with Israel. He was standing beside Ralph Reed, a Born Again protégé of Pat Robertson. Reed was the Bush Southeastern regional campaign coordinator. Eckstein and Reed summoned 21 of Israel's diplomatic representatives in the US to the pulpits of some of America's leading conservative churches.

Evangelical support for Israel has increased dramatically in the last several years, American writer Max Blumenthal reported. To most evangelicals, Israel was ‘covenant land,’ a place granted to the Jews in God's covenant with Abraham; to many, Israel also represented the eventual landing pad for the Second Coming of the Messiah. While this scenario was not exactly friendly to Jews -- according to pre-millennial theology, once biblical Israel is fully resettled and Christ returns, Jews must accept him or perish -- evangelicals' theological interest in Israel rendered them fervently opposed to any territorial concessions to the Palestinians and, thus, the natural allies of Sharon and his rightist Likud Party.

Rabbi Eckstein had built his International Fellowship for Christians and Jews into a philanthropic powerhouse that donated tens of millions of dollars to Israel annually. He forged close relationships with popular right-wing evangelical leaders such as Pat Robertson and Gary Bauer, as well as White House neoconservatives like Elliott Abrams, who was in charge of Middle East policy on the National Security Council of Condi Rice. Eckstein and his allies played an instrumental role in pressuring the Bush administration to abandon the so-called Road Map to peace and defend Sharon's and later Olmert’s brutal handling of the occupation.

Rabbi Eckstein had built his International Fellowship for Christians and Jews into a philanthropic powerhouse that donated tens of millions of dollars to Israel annually. He forged close relationships with popular right-wing evangelical leaders such as Pat Robertson and Gary Bauer, as well as White House neoconservatives like Elliott Abrams, who was in charge of Middle East policy on the National Security Council of Condi Rice. Eckstein and his allies played an instrumental role in pressuring the Bush administration to abandon the so-called Road Map to peace and defend Sharon's and later Olmert’s brutal handling of the occupation.

Eckstein declared, “Since 9/11 and since the Intifada, the Jewish community has become much more pragmatic; they feel Israel's survival is at stake, and they've recognized the one group that stands with us boldly and proudly is this evangelical group.”

In 1988, Eckstein was in New York helping Republican presidential candidate Pat Robertson ‘mitigate Jewish opposition’ to his campaign -- and cultivating him and his legion of followers as supporters of Israel. In 1986, Robertson had compared non-Christians to termites, deserving of ‘godly fumigation’; he later asserted, in the book ‘The New World Order,’ that communism was ‘the brainchild of German-Jewish intellectuals.’ But while Robertson may not be particularly fond of secular Jewish liberals, he has always been an ardent Christian Zionist who, in his preaching and prophecy books, refers to the Jewish presence in Jerusalem and Israel's victory in the 1967 war as miracles presaging the Second Coming. Strange bed-fellows politics makes.

In 1996, Eckstein formed the Center for Christian and Jewish Values in Washington. Co-chaired by Orthodox Jewish Sen. Joe Lieberman, now an Independent Senator from Connecticut, and evangelical Sen. Sam Brownback, R-Kan., his now-defunct Center, according to Eckstein, ‘brought together disparate groups to find common ground on issues of shared concern.’

The Center for Christian and Jewish Values was made up almost entirely of right-wing evangelicals like Family Research Council director Bauer, Southern Baptist Convention executive director Richard Land, and the dean of Robertson's Regent University's school of government, Kay James. James is now director of the Office of Personnel Management under Bush. Also involved were neo-conservatives such as Elliott Abrams, William Kristol and William Bennett, Reagan’s education czar. The center was essentially a command post for the neo-conservative Evangelical culture war.

Eckstein shifted his focus to finding money for the International Fellowship for Christians and Jews (IFCJ), which he had founded. By 1999, he had settled in Israel and was cruising the Holy Land in a van with his own film crew to produce fundraising videos for US evangelicals.

Moderate Israelis were uneasy with the flow of US Evangelical money into Israel. In an interview with the Israeli daily Ha'aretz, one critic accused Eckstein's IFCJ of trying to “create a situation of dependency [of Israel on evangelical funding], so that they can control us. They pour money galore into welfare, absorption, aliyah [Jewish immigration to Israel], and education and find our weak points.”

Eckstein's fundraising videos enjoy widespread viewership on Robertson's Christian Broadcasting Network and through paid spots on local networks across America's heartland. With nearly 350,000 donors, the IFCJ was able to dole out $20 million to 250 projects in Israel last year, including an armored, mobile dental clinic that provides services to Jewish settlers in the occupied territories. Today, the IFCJ is the second largest nongovernmental donor to Israel, next only to the quasi-governmental Jewish Agency for Israel.

When Sharon and Bush both came to power in 2000, they began a cozy relationship. With Eckstein as his advisor, Sharon courted the support of evangelicals more aggressively than most of his predecessors. In the fall of 2002 Sharon told a crowd of 3,000 evangelical tourists in Jerusalem, ‘I tell you now, we love you. We love all of you!’

That same year, Sharon invited Bush adviser, Gary Bauer, to Jerusalem for a private meeting with his Cabinet. ‘I was given a great deal of access and a number of briefings on the various issues they're facing,’ Bauer later stated. ‘In my meeting...I attempted to explain that they had a much broader base of support in the US than perhaps they realized, and they should be sensitive to the fact that more Americans than they think regard Israel as a natural ally.’ To help make his point, Bauer gave Sharon a letter of support signed by leading evangelicals like Charles Colson, CNP members Jerry Falwell and Focus on the Family president, James Dobson.

Eckstein and his evangelical allies waged a fierce lobbying blitz to pressure Bush against participating in the Israeli-Palestinian peace process that every American president since Jimmy Carter has engaged in.

Their campaign gained momentum at the National Rally in Solidarity with Israel in April 2002 on Washington's Mall, which was attended by over 100,000. Author Elie Wiesel and former New York Mayor Rudy Giuliani issued fiery denunciations of Palestinian terror. Evangelical radio host Janet Parshall, shouted, ‘We will never give up the Golan. We will never divide Jerusalem.’ The rally coincided with the initiation of Reed and Eckstein's Day of Prayer and Solidarity with Israel, which mobilized 17,000 evangelical churches to pray for Israel that October.

With a number of close associates now working in the White House, Eckstein leveraged his grass-roots power. In July 2003, Eckstein brought 20 leading fundamentalist evangelicals to the White House for ‘a quiet meeting’ with National Security Advisor Condoleezza Rice, and her Middle East advisor, neo-conservative Elliott Abrams. They stated their fervent opposition to the Israeli-Palestinian Road Map, while Rice explained the Bush administration's sympathy for their position. Eckstein recalled. ‘She explained, it's Bush's faith that prompts him to take some of his major positions. I think that's what's so attractive about Bush to people,’ Eckstein added.

Bush’s faith, however, was a bit alarming to some. The Israeli newspaper, Ha’aretz in June 2003 reported the comments of Bush reportedly to Palestinian Authority Prime Minister Abu Mazen during a meeting in Aqaba in which Bush tried to enlist Palestinian support for a truce with Israel. Abu Mazen recalled that Bush told him, “God told me to strike at al Qaeda and I struck them, and then he instructed me to strike at Saddam [Hussein], which I did, and now I am determined to solve the problem in the Middle East. If you help me I will act, and if not, the elections will come and I will have to focus on them.” [11]

In September 2006, speaking to a friendly group of conservative US journalists during the run up campaign for the November Congressional elections, George Bush declared, referring to the war in Iraq, “A lot of people in America see this as a confrontation between good and evil, including me.” [12] The President of the United States was either an extremely good actor playing to win the crucial votes of the Christian Right or he was demonstrably psychologically unstable. Both possibilities were alarming.

Early in March, 2003, National Security Council advisor on the Middle East, Elliott Abrams, met with leaders of a self-identified ‘theocratical’ lobbying group, the Apostolic Congress, to allay their concerns about Bush's pending endorsement of Sharon's Gaza pullout plan. And evangelical leaders like late Religious Roundtable director Ed McAteer have reportedly held numerous off-the-record meetings on policy toward Israel with White House public liaison Tim Goeglein, who was spokesman for Bauer's 2000 presidential campaign.

When the Bush administration criticized Israel's botched assassination of Hamas leader Abdel Aziz Rantisi in June 2003, Gary Bauer e-mailed an alert to 100,000 followers calling for pro-Israel pressure on the White House. ‘We inundated the White House with e-mails and faxes arguing that Israel had the same right to defend itself as we did,” Bauer said. And when Israel did kill Rantisi, the White House issued a statement of support for Israel's ‘right to defend herself.’

Bauer's influence earned him the keynote address at the 2003 annual convention of pro-Israel lobbying powerhouse AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), where he was interrupted by standing ovations. Bauer has also played a leading role in lobbying on behalf of Israeli settler groups against both the Road Map and Sharon's Gaza pullout plan.

Through his political action committee, the Campaign for Working Families, Bauer was aggressively soliciting donations from conservative Christians for the Bush campaign.

Although Eckstein says he's a registered Democrat, he has converted to Bush's side and is urging other Jews to join him. ‘I personally think the Jewish community and America should vote for Bush because I think he will be stronger on terrorism. And anything less than a full confrontation [with terrorists] has the potential, God forbid, to spell the end of Western civilization as we know it,’ Eckstein said.[13]

Bush, Christian Zion and Freemasonry

A most difficult area to illuminate regarding American relations to right-wing Israeli Zionists and the ties between Israel and Christian Zionists such as Jerry Falwell, Rev. Franklin Graham, Pat Robertson, James Dobson, Gary Bauer and other US backers of the Right-wing Israeli Likud policies, was the role of international esoteric freemasonry.

Freemasonry has been defined as a secret or occult society which conceals its goals even from most of its own members, members who often are recruited naively as lower level members, unaware they are being steered from behind the curtains. The most powerful Freemasonic Order in the United States is believed to be the Supreme Council of the Scottish Rite, or the Ancient and Accepted Scottish Rite, with its world headquarters now in Washington, DC.

Key Bush family adviser, James Baker III, of the Texas law firm Baker & Botts and of the Carlyle Group, was a Scottish Rite high ranking mason. George Bush was known to be a high ranking mason as was his father, George Herbert Walker Bush.

Freemasonry was the secret network which allows manipulation of much behind the scenes. Were people openly known as masons, their power would vanish as others would see through their blatant schemes such as assassinations, wars, blackmail, fraud and above all, what seems to be a project to destroy real religious belief among ordinary people.

There was a special role played by one of the two major branches of Anglo-Saxon Freemasonry, that of the Ancient and Accepted Scottish Rite. Its history goes back far, but in the late 1800’s its leader was a Confederate General, Albert Pike. Pike founded the racist Ku Klux Klan as a secret Scottish Rite project to control the South through race hate and fear, after the American Civil War.[14]

The Scottish Rite enjoyed an active branch in Israel, even though it was nominally a Christian society. It spoke of its tradition going back to ‘the early masons who built King Salomon’s Temple.’ The fact that American Christian Zionists typically were concentrated in the South and came from the similar white racist strata as the Scottish Rite, and that they actively backed the Israeli fanatics who seek to rebuild the Third Temple of Salomon at the site of the sacred Al Aqsa Mosque and thereby ignite the Final Battle of Armageddon cannot be coincidence. All evidence suggested that the Jewish advocates of destroying Al Aqsa and rebuilding the Temple of Salomon there were being supported by the Scottish Rite masons in the United States and Britain.

Indeed, there was circumstantial evidence that much of the organized American Christian Right that backs Israeli right-wing policies was secretly backed by Scottish Rite masonry. The Southern Baptist Convention recently had a heated debate over allegations that some 500,000 of their members were also masons, reportedly most Scottish Rite. The Southern Baptist organization is well-known for its racial hatred of blacks. Cecil Rhodes, the man who was backed by Rothschild to create the mining empire of South Africa was a Scottish Rite member as was Lord Palmerston, also himself a British Israelite.

A ‘Bad Moon Arising’

The rise of the Unification Church of the Korean Reverend Sun Jung Moon, a fanatic who calls himself the new Messiah, was tied to a deal between the CIA and the South Korean KCIA organization. George Bush, when he was head of the CIA in the 1970’s, worked to build the role of the Unification Church in the US by the evidence available.

Many of the leading figures of the Christian Right today were closely tied to the Moon Unification Church, including Rev. James Dobson, Gary Bauer, former head of the Family Research Council, Ralph Reed, who founded the Christian Coalition and numerous other prominent friends of Likud in the US. This added weight to the suspicion that the alliance of the Christian Right with Israel had very strong taint of Scottish Rite freemason involvement.

Another secretive organization with significant hidden influence with the Bush White House was the Apostolic Congress.

Another secretive organization with significant hidden influence with the Bush White House was the Apostolic Congress.

In May 2004, at a high-profile appearance aimed at galvanizing support from Jewish voters, President George W. Bush told the more than 4,000 delegates gathered at the annual conference of the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), the pro-Israel lobbying organization, that ‘By defending the freedom and prosperity and security of Israel, you're also serving the cause of America.’

In late March, at a less publicized gathering, the National Security Council's Near East and North African Affairs director, Elliott Abrams, and other Bush administration officials met for two hours with members of The Apostolic Congress, a politically powerful group of Christian fundamentalists, to reassure them that the administration's support for Israel was unwavering.

While AIPAC and The Apostolic Congress may appear to have little in common, one overarching concern binds the two groups -- the safety and security of Israel.

According to the Los Angeles Times, Bush's 39-minute AIPAC address ‘was interrupted repeatedly with cheering and applause [and] on two occasions, at least a third of the audience burst into chants of 'Four more years!'

While it was no longer news that Bush Administration officials meet regularly with Christian fundamentalists, it was surprising to hear about this particular meeting because it was clearly meant to be kept out of the headlines. It came to light only afterVillage Voice reporter Rick Perlstein received ‘details’ about it from ‘a confidential memo signed by Presbyterian minister Robert G. Upton.’

When Perlstein asked Pastor Upton about the email and the meeting, the minister told him that ‘Everything that you're discussing is information you're not supposed to have,’ Not that Pastor Upton, the executive director of The Apostolic Congress, wasn't proud of his easy access to the White House: ‘We're in constant contact with the White House,’ he told Perlstein. ‘I'm briefed at least once a week via telephone briefings... I was there about two weeks ago... At that time we met with the president.’

While the conversation between administration officials and the fundamentalists touched on an array of culture war subjects, including the perils of gay marriage, the major issue of concern for the ‘apocalyptic Christians’ was the administration's policy on Israel and Palestine.

The Apostolic Congress claimed to be ‘a Spirit-filled, purpose driven movement representing the heartbeat of the Apostolic Community on a national front.’ According to Perlstein, the organization ‘vociferously oppose[s] the idea of a Palestinian state.’

He noted, ‘They fear an Israeli withdrawal from Gaza might enable just that, and they object on the grounds that all of Old Testament Israel belongs to the Jews. Until Israel is intact and David's temple rebuilt, they believe, Christ won't come back to earth.’ [15]

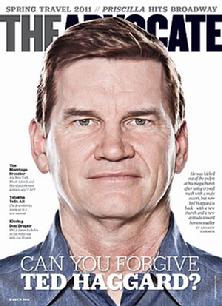

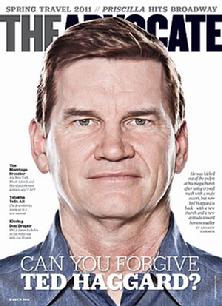

One of the most influential right-wing American Evangelicals linked intimately to the Bush White House, until a scandal forced his retirement just before the November 2006 US Congressional elections was Pastor Ted Haggard, founder of the 11,000 member New Life Church near Colorado Springs, Colorado, home of the US Air Force Academy.

One of the most influential right-wing American Evangelicals linked intimately to the Bush White House, until a scandal forced his retirement just before the November 2006 US Congressional elections was Pastor Ted Haggard, founder of the 11,000 member New Life Church near Colorado Springs, Colorado, home of the US Air Force Academy.

Pastor Ted, as he liked to be known, boasted that he talked to President George W. Bush or his advisers every Monday. A handsome forty-eight-year-old native of Indiana, Pastor Ted also presided over the National Association of Evangelicals (NAE), whose 45,000 churches and 30 million believers made up the nation's most powerful religious lobbying group. Haggard developed his own mix of ‘free market’ economics with his hybrid brand of Born-Again Christianity which apparently the White House found useful.[16]

Pastor Ted’s wonderful world of Born Again bliss and political influence came to an abrupt halt in November 2006 just days before the US elections, where Republicans faced disastrous losses over a series of sex and pederasty scandals involving Republican Congressmen. In November 2006, days before the election, Pastor Ted resigned or was removed from all of his leadership positions after allegations of homosexual sex and drug abuse were made by Mike Jones, a former male prostitute. Initially Haggard denied even knowing Jones, but as a media investigation proceeded he acknowledged that some allegations, such as his purchase of methamphetamine, were true. He later added ‘sexual immorality’ to his list of confessions. [17]

When this entire spectrum of Evangelical right-wing networks, Israeli Likud and Temple Mount fanatics was viewed as a whole, it became clearer why US policy towards the Middle East, including Iraq regime change, Lebanese regime change, Syria and Iran was such as to treat Israel as an integral part of the United States. Washington was also quietly supporting the admission of Israel into NATO according to Washington reports.

[1] Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations?, Foreign Affairs, New York Council on Foreign Relations, Summer 1993.

[2] For background see Grace Halsell, Forcing God’s Hand: Why millions pray for a quick rapture—and destruction of Planet Earth, Crossroads International Publishing, Washington D.C., 1999. Dr. Daniel Akin, , ‘Christian Leaders Urge ‘Biblical’ vote for Bush,’ October 10, 2004. www.annointed.net. Barbara Tuchman, Bible and Sword, New York, 1956. Prof. Donald Wagner, Christian Zionists, Israel and the ‘Second Coming,The Daily Star, October 9, 2003.

[3] Grace Halsell, op. Cit. Grace Halsell, herself from a conservative evangelical Christian family, documented the nature of Jerry Falwell, Pat Robertson and the U.S. Christian Zionists in relation to the Likud in her book, "Forcing God's Hand.” She traveled with Rev. Jerry Falwell to Israel to study the movement's leading political figures first hand, and documented such things as the gift to Falwell of a private jet in 1978 by the Begin government to help him build support in the U.S.

[5] Uri Avnery, Two Souls, Ma'ariv, June 8, 2002.

[6] Chip Berlet and Jean Hardisty, Drifting Right and Going Wrong, NCJW Journal, Winter 2002, pp.8-11.

[7] Rammy M. Haija , THE ARMAGEDDON LOBBY: DISPENSATIONALIST CHRISTIAN ZIONISM AND THE SHAPING OF US POLICY TOWARDS ISRAEL-PALESTINE, [HLS 5.1 (2006) 75–95], ISSN 1474-9475, Project MUSE, Doctoral Candidate in Sociology, Virginia Polytechnic Institute and State University.

[9] Dr. Issa Nakhleh . “The Criminal Conspiracy between Christian Evangelists and Zionist Terrorists to Destroy the Al Aqsa Mosque.” In www.palestine-encyclopedia.com.

[10] Mark Schmitt, On Marvin Olasky, The Decembrist, August 28, 2004, in markschmitt.typepad.com.

[11] Al Kamen, Road Map in the Back Seat?, Washington Post, June 27, 2003.

[12] The Buffalo News, September 13, 2006.

[13] Max Blumenthal, Born-Agains for Sharon, October 30, 2004 in www.salon.com.Prophecy and the Millennium, The Dorking Readers, 26 June, 1997.

[14] General Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient & Accepted Scottish Rite, 1871, Charleston, South Carolina.

[15] Bill Berkowitz, Christian Zionists, Jews & Bush’s Re-election Strategy, in Working for Change, June 3, 2004.

[16]Jeff Sharlet, Soldiers of Christ: Inside America's most powerful megachurch with Pastor Ted Haggard, Harpers Magazine, May, 2005.

[17] Collen Slevin, Ousted Evangelist Confesses to Followers, ABC News, 2006-11-05, pp. 1.

Review:

Review: The book’s vision of a non-spiritual, titanic, and only partially scientifically developed (and also part degenerate) future leads you into a not-so-uncommon “feel bad” territory, as is not unknown in contemporary science fiction. Dystopia, the fall of civilization, doom and gloom. So what is there to say about it all? We’d say: Faye is a debutant of fiction. (Okay, the first Archeofuturism book indeed had an appendix that was a kind of short story, so already there the author had signaled the viability of fiction for his purposes.) Nevertheless, he tells his well-crafted story with confidence and wit, so we shouldn’t complain too much. We’d even like to read more Faye fiction, perhaps stories set in twentieth-century France or some such theme, given the allure of the setting of the first episode in this book.

The book’s vision of a non-spiritual, titanic, and only partially scientifically developed (and also part degenerate) future leads you into a not-so-uncommon “feel bad” territory, as is not unknown in contemporary science fiction. Dystopia, the fall of civilization, doom and gloom. So what is there to say about it all? We’d say: Faye is a debutant of fiction. (Okay, the first Archeofuturism book indeed had an appendix that was a kind of short story, so already there the author had signaled the viability of fiction for his purposes.) Nevertheless, he tells his well-crafted story with confidence and wit, so we shouldn’t complain too much. We’d even like to read more Faye fiction, perhaps stories set in twentieth-century France or some such theme, given the allure of the setting of the first episode in this book.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La guerre actuelle en Europe s'est imposée à nous sans nous demander notre avis. Elle remonte au début de 2015 avec les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'Hyper Casher. Elle s'est poursuivie en France, en Belgique, en Allemagne. C'est une guerre qui n'est pas une guerre classique.

La guerre actuelle en Europe s'est imposée à nous sans nous demander notre avis. Elle remonte au début de 2015 avec les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'Hyper Casher. Elle s'est poursuivie en France, en Belgique, en Allemagne. C'est une guerre qui n'est pas une guerre classique.

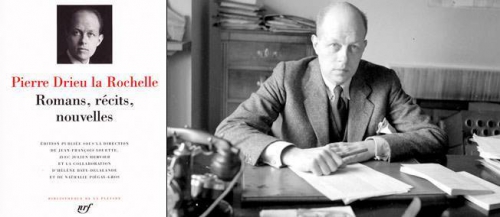

Ce vieux jeune homme au physique fragile et nonchalant, à l’allure d’éternel adolescent, long et mince, impose déjà une séduction qui échappe à tous les âges. Il a le front haut et bosselé des intellectuels où des cheveux rares forment comme une couronne ou un halo tandis que ses yeux clairs tour à tour moqueurs ou perdus semblent regarder au-delà de ce qu’on leur montre. L’homme est élégant sans recherche, à l’aise sans forfanterie, aristocrate sans avoir les titres. C’est un hobereau des lettres descendu de sa tour d’ivoire pour regarder le monde de plus près. Engagé très jeune dans la guerre de 1914, il a trouvé dans les combats un terrain exceptionnel à ce dépassement du moi qui l’obsédera toute sa vie : « Tout d’un coup je me connaissais, je connaissais ma vie. C’était donc moi, ce fort, ce libre, ce héros » écrit-il dans « La comédie de Charleroi ». Etre un héros, voilà ce qui manquera à Drieu revenu à la vie civile. Les femmes occuperont l’intellectuel en recherche de sensations fortes qui passera des unes aux autres, avec vertige ; mais l’homme d’action restera les mains vides.

Ce vieux jeune homme au physique fragile et nonchalant, à l’allure d’éternel adolescent, long et mince, impose déjà une séduction qui échappe à tous les âges. Il a le front haut et bosselé des intellectuels où des cheveux rares forment comme une couronne ou un halo tandis que ses yeux clairs tour à tour moqueurs ou perdus semblent regarder au-delà de ce qu’on leur montre. L’homme est élégant sans recherche, à l’aise sans forfanterie, aristocrate sans avoir les titres. C’est un hobereau des lettres descendu de sa tour d’ivoire pour regarder le monde de plus près. Engagé très jeune dans la guerre de 1914, il a trouvé dans les combats un terrain exceptionnel à ce dépassement du moi qui l’obsédera toute sa vie : « Tout d’un coup je me connaissais, je connaissais ma vie. C’était donc moi, ce fort, ce libre, ce héros » écrit-il dans « La comédie de Charleroi ». Etre un héros, voilà ce qui manquera à Drieu revenu à la vie civile. Les femmes occuperont l’intellectuel en recherche de sensations fortes qui passera des unes aux autres, avec vertige ; mais l’homme d’action restera les mains vides.

Dans Les Visages pâles, il s’agit de mœurs précis, ceux de la famille Estienne implantée à Paris, composée de Jean-Michel et Chantal, divorcés, ainsi que de leurs enfants, Hortense, Alexandre et Lucile, ayant chacun son propre mode de vie, son travail et son appartement. Il s’agit en fait d’une famille sans toit, où chaque membre est exilé de la nation primaire désormais vide et abandonnée. Dès le début du roman est présentée une scansion fondamentale entre la ville, lieu d’un « exil permanent » et la Banèra, espace des liens originels et maison du père de Jean-Michel, Raoul. La mort de ce dernier déclenche une lutte pour la conservation du « bastion à défendre ». La famille, dont les valeurs sont en perdition, étouffées sous le poids d’une vie moderne, est représentée par deux entités : Jean-Michel voulant vendre la maison pour faire table rase d’un passé inutile, et la loi Taubira en faveur du mariage homosexuel. Le roman suit donc chacun de ces modes de vie selon une tension entre deux valeurs : l’intimité et la communauté, l’individu et la famille, l’enjeu étant de comprendre comment le personnage se dégage du déterminisme qui lui est assigné pour mieux le transgresser, le modifier, lui donner une renaissance, c’est-à-dire pour mettre au monde une histoire.

Dans Les Visages pâles, il s’agit de mœurs précis, ceux de la famille Estienne implantée à Paris, composée de Jean-Michel et Chantal, divorcés, ainsi que de leurs enfants, Hortense, Alexandre et Lucile, ayant chacun son propre mode de vie, son travail et son appartement. Il s’agit en fait d’une famille sans toit, où chaque membre est exilé de la nation primaire désormais vide et abandonnée. Dès le début du roman est présentée une scansion fondamentale entre la ville, lieu d’un « exil permanent » et la Banèra, espace des liens originels et maison du père de Jean-Michel, Raoul. La mort de ce dernier déclenche une lutte pour la conservation du « bastion à défendre ». La famille, dont les valeurs sont en perdition, étouffées sous le poids d’une vie moderne, est représentée par deux entités : Jean-Michel voulant vendre la maison pour faire table rase d’un passé inutile, et la loi Taubira en faveur du mariage homosexuel. Le roman suit donc chacun de ces modes de vie selon une tension entre deux valeurs : l’intimité et la communauté, l’individu et la famille, l’enjeu étant de comprendre comment le personnage se dégage du déterminisme qui lui est assigné pour mieux le transgresser, le modifier, lui donner une renaissance, c’est-à-dire pour mettre au monde une histoire.

Dans un monde littéraire et éditorial déjà bien chloroformé par la bien-pensance, Dominique de Roux tranchait par son dynamisme, ses fulgurances et – surtout – son incroyable impertinence. Son style acéré et altier ne pouvait (devait ?) que cliver. Tout le contraire de ses sinistres contemporains. « Du plat, du mou, du fade, du terne, du neutre, le triomphe du Marché est à ce prix. Qu’un écrivain pointe le bout de la mine, les chiens de garde de l’antifascisme se chargent de le broyer sous leurs vigilantes mâchoires morales (p. 47). » Il faut préciser que, ceci expliquant cela, « Chirac est au pouvoir; il gagne un à un, patiemment, ses galons de guignol cosmo-planétaire (p. 50) » et, sous ce déplorable septennat, le palais de l’Élysée devint « le Salon de l’agriculture mâtiné de Grand Stadium (p. 76) ».

Dans un monde littéraire et éditorial déjà bien chloroformé par la bien-pensance, Dominique de Roux tranchait par son dynamisme, ses fulgurances et – surtout – son incroyable impertinence. Son style acéré et altier ne pouvait (devait ?) que cliver. Tout le contraire de ses sinistres contemporains. « Du plat, du mou, du fade, du terne, du neutre, le triomphe du Marché est à ce prix. Qu’un écrivain pointe le bout de la mine, les chiens de garde de l’antifascisme se chargent de le broyer sous leurs vigilantes mâchoires morales (p. 47). » Il faut préciser que, ceci expliquant cela, « Chirac est au pouvoir; il gagne un à un, patiemment, ses galons de guignol cosmo-planétaire (p. 50) » et, sous ce déplorable septennat, le palais de l’Élysée devint « le Salon de l’agriculture mâtiné de Grand Stadium (p. 76) ».

Unbewältigte Auswirkungen des Ersten Weltkrieges

Unbewältigte Auswirkungen des Ersten Weltkrieges

Le livre de Hannes Hofbauer est sorti juste à temps, comme s’il avait encore fallu d’une preuve criante supplémentaire. Le Parlement européen a voté une résolution non contraignante, par 304 voix contre 179, avec 208 abstentions: «Résolution du Parlement européen sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers.»1 A première vue, cela semble défensif. En réalité, il s’agit du soutien de la «Task-Force pour la communication stratégique de l’UE» et de son «Disinformation Digest»2 c’est-à-dire du monopole d’interprétation de l’actualité politique internationale.

Le livre de Hannes Hofbauer est sorti juste à temps, comme s’il avait encore fallu d’une preuve criante supplémentaire. Le Parlement européen a voté une résolution non contraignante, par 304 voix contre 179, avec 208 abstentions: «Résolution du Parlement européen sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers.»1 A première vue, cela semble défensif. En réalité, il s’agit du soutien de la «Task-Force pour la communication stratégique de l’UE» et de son «Disinformation Digest»2 c’est-à-dire du monopole d’interprétation de l’actualité politique internationale.

Jensen’s first success in the realm of serious literature was a series of sketches set in his native region, the Himmerland Stories. While still in his twenties, he produced The Fall of the King, a historical novel about Christian II of Denmark (reigned 1513–1523); the novel remains a classic of Danish literature, and in 1999 was named Denmark’s greatest twentieth-century novel by two separate newspapers. Jensen also wrote poetry and introduced the prose poem to Denmark. His travels in America inspired one of the most famous poems in Danish literature: “At Memphis Station.”

Jensen’s first success in the realm of serious literature was a series of sketches set in his native region, the Himmerland Stories. While still in his twenties, he produced The Fall of the King, a historical novel about Christian II of Denmark (reigned 1513–1523); the novel remains a classic of Danish literature, and in 1999 was named Denmark’s greatest twentieth-century novel by two separate newspapers. Jensen also wrote poetry and introduced the prose poem to Denmark. His travels in America inspired one of the most famous poems in Danish literature: “At Memphis Station.” He was a primitive man, with mighty impulses but no reflective mind. He simply did not turn aside for anyone or anything, and this savage strength that blindly revolted against any kind of compulsion was the cause which sundered his fate from that of his tribe.

He was a primitive man, with mighty impulses but no reflective mind. He simply did not turn aside for anyone or anything, and this savage strength that blindly revolted against any kind of compulsion was the cause which sundered his fate from that of his tribe. Thus the gulf between the two races parted by the ice became a profound eternal chasm. They were no longer each other’s like. The division between them was fateful in its effect. The primitive people who continually gave ground remained the same, whereas Carl, who could not yield, had become another and had passed on his changed nature to his descendants.

Thus the gulf between the two races parted by the ice became a profound eternal chasm. They were no longer each other’s like. The division between them was fateful in its effect. The primitive people who continually gave ground remained the same, whereas Carl, who could not yield, had become another and had passed on his changed nature to his descendants.

White Bear takes plenty of revenge upon the Badgers, of course, but he gradually realizes both that their numbers are inexhaustible and that they no longer have any idea why he is killing them. They have already forgotten the attack on the settlement and sincerely believe that White Bear is the aggressor. So the killing comes to seem pointless to White Bear, and he leaves off.

White Bear takes plenty of revenge upon the Badgers, of course, but he gradually realizes both that their numbers are inexhaustible and that they no longer have any idea why he is killing them. They have already forgotten the attack on the settlement and sincerely believe that White Bear is the aggressor. So the killing comes to seem pointless to White Bear, and he leaves off.

There is very little room for doubt that Le Bon’s theory was directed as using politics as an art form, in which an active leader sought to evoke pathos reactions in a passive crowd, and we can see it enacted in Italian history by Mussolini, who was profoundly influenced by the works of Le Bon. Not only did Mussolini use the works of Le Bon to draw pathos reactions from the people of Italy, he saw politics as an art form, which links it strongly to the need to provoke emotional states in the otherwise passive observers, with the ‘performance’ serving as the medium by which to connect the ‘artist’ (in this example, Mussolini) with the observer (the Italian public). Mussolini describes politics as an art below: