vendredi, 30 décembre 2011

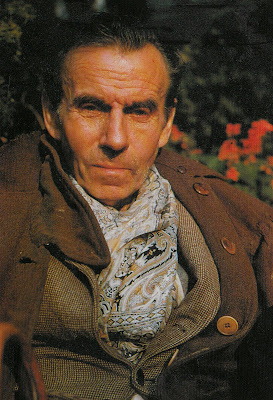

Céline contre le Spectacle

Céline contre le Spectacle par Stéphane Zagdanski

« Savez-vous ce que l'on demande d'abord à un fou lorsqu'il arrive à l'hôpital ? L'heure qu'il est et où il se trouve. L'heure, je peux vous la dire: onze heures du matin, et c'est aujourd'hui dimanche. Où je me trouve ? Eh bien ! dans un monde de cinglés où il faut vraiment faire un effort pour garder son bon sens, un effort de modestie, surtout ! Nous sommes au siècle de la publicité et la publicité compte désormais plus que l'objet. »

« Savez-vous ce que l'on demande d'abord à un fou lorsqu'il arrive à l'hôpital ? L'heure qu'il est et où il se trouve. L'heure, je peux vous la dire: onze heures du matin, et c'est aujourd'hui dimanche. Où je me trouve ? Eh bien ! dans un monde de cinglés où il faut vraiment faire un effort pour garder son bon sens, un effort de modestie, surtout ! Nous sommes au siècle de la publicité et la publicité compte désormais plus que l'objet. »Dès l’adolescence, Céline se montre angoissé par la mort – ce qui est commun –, et soucieux de ne pas noyer cette angoisse sous la parlotte – ce qui l’est moins. À quinze ans, étudiant en Angleterre tandis que sa tante Joséphine agonise, il écrit à ses parents : « Aussitôt que l'échéance finale sera arrivée, écris-moi un mot ou envoie-moi un télégramme. “Mort” suffit. En un mot, puisque tout espoir est perdu… »

« “Mort” suffit » ! Cette idée qu’en bavardant on masque la fatalité qui, en coulisses, fait de toute vie une « mort à crédit », Céline n’y renoncera jamais. C’est à partir d’elle qu’il fomentera son acerbe critique sociale, virulemment anarchiste, d’une perspicacité à toute épreuve tant que la paranoïa antisémite ne s’en mêle pas. Cette lucidité en fera un des rares précurseurs de la critique du Spectacle que Debord, par d’autres biais et selon un tout autre système de références, a poussée à son comble.

Les lecteurs de Voyage au bout de la nuit se souviennent de la déclaration de foi anarchiste de Bardamu qui ouvre le roman. Mais a-t-on remarqué que l’intervention primordiale d’Arthur Ganate est frappée au sceau du pessimisme le plus froid concernant la propagande du progrès : « Siècle de vitesse ! qu’ils disent. Où çà ? Grands changements ! qu’ils racontent. Comment çà ? Rien n’est changé en vérité. Ils continuent à s’admirer et c’est tout. » Tout Céline est déjà là, qui critiquera dans les années 50 la télévision, la radio et la publicité comme machines à abrutir en flattant la vanité humaine des « perruchelets paoniformes ».

La guerre de 14, bien sûr, appose un poinçon de sang au pessimisme substantiel de Céline. Il a, comme il l’écrit dans Voyage, « l’imagination de la mort », les autres non. Ce qui signifie qu’il ne se paye pas de mots, les autres si. À Joseph Garcin, qui a connu comme lui cet « enfer dont il ne faudrait pas revenir », il écrira le 1er septembre 1929 : « Vous avez saisi l'essentiel, le reste n'est que fatras de mots sans portée... ».

Dès 1916, dans une lettre à son père où il raconte avoir lu tous les journaux parus en France, il témoigne de son incroyance radicale en toute propagande, remarquant comme le mensonge s’appuie sur un certain style faisandé qu’il passera sa vie à vitupérer : L’« éloge pompeux de réformes qui s'imposent », s’accompagne « de phrases cascadeuses, ridicules de rhétorique empanachée ». Et 40 ans avant le « Ne travaillez jamais » de Debord, Céline avoue : « On prétend que le travail anoblit, je prétends qu'il avilit. »

En 1914, Céline n’a pas seulement côtoyé et étudié la mort, il a vu la déliquescence de toutes les vanités ; les hommes se sont révélés à lui comme autant d’écorchés de l’âme dans leurs petitesses sans fard. C’est aussi à cette déchéance, si peu conforme au mythe de l’Empire colonial, qu’il assistera en Afrique après la guerre, dont il rend également compte dans Voyage. « Sur la Meuse et dans le Nord et au Cameroun », écrit-il à Garcin en 1933, « j'ai bien vu cet effilochage atroce, gens et bêtes et lois et principes, tout au limon, un énorme enlisement… ». La même année, à son ami Élie Faure qui tente de le convaincre du bien-fondé du socialisme, Céline énonce le principe de son inconvertibilité idéologique, de ce qu’il nommera plus tard, concernant son anarchisme, sa « boussole personnelle, indéréglable » : « Crever pour le peuple oui – quand on voudra – où on voudra, mais pas pour cette tourbe haineuse, mesquine, pluridivisée, inconsciente, vaine, patriotarde alcoolique et fainéante mentalement jusqu'au délire. » C’est l’époque où Céline admire encore Bergson et Freud, dont le pessimisme structurel l’influence grandement. Céline écrit en 1933 à Albert Thibaudet : « L'énorme école freudienne est passée inaperçue. Toute la haine raciale n'est qu'un truc à élections. Le tourment esthétique n'est même pas murmurable. » Il demande à son amie juive viennoise Cillie Ambord de lui traduire Trauer und Melancholie, et lui écrit juste après l’accession d’Hitler au pouvoir : « Je suis bien content de vous savoir pour le moment en sécurité mais la folie hitler va finir par dominer l'Europe pendant des siècles encore. Mr Freud n'y peut rien. » Et en bon freudien, Céline se doute que nazisme et fascisme prospèrent sur la servitude volontaire : « Ici », écrit-il à Garcin le 15 février 1934, « c'est l'hystérie collective, voilà le fascisme en route, on attend l'homme à poigne avec ou sans moustaches. Les Français sont masochistes. Progrès ? où quand ? je ne vois qu'une vieille nation ratatinée. »

Ce qui caractérise la lucidité de Céline, c’est qu’il ne choisit aucun camp. Ni le socialisme ni le fascisme, ni l’URSS ni l’Amérique. Écoeuré par l’humain en soi, il rédige en 1934 Mea Culpa, un premier pamphlet, avant Bagatelles, qui reste un chef-d’oeuvre de clairvoyance concernant la servitude volontaire, une déclaration de guerre à toutes les utopies, tous les optimismes : « Il faudrait buter les flatteurs, c'est ça le grand opium du peuple... L'Homme il est humain à peu près autant que la poule vole. Quand elle prend un coup dur dans le pot, quand une auto la fait valser, elle s'enlève bien jusqu'au toit, mais elle repique tout de suite dans la bourbe, rebecqueter la fiente. C'est sa nature, son ambition. Pour nous, dans la société, c'est exactement du même. »

00:11 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Peder Jensen, alias “Fjordman”, inspirateur d’Anders Breivik?

Manfred KLEINE-HARTLAGE:

Peder Jensen, alias “Fjordman”, inspirateur d’Anders Breivik?

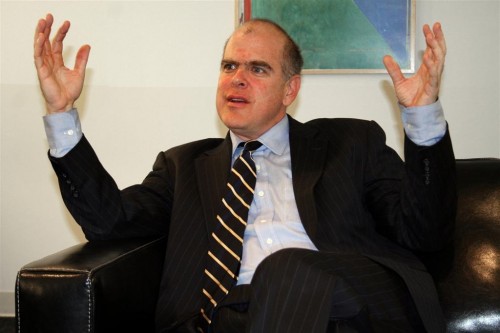

Immédiatement après le massacre perpétré à Oslo en juillet dernier, paraissait dans la presse norvégienne une photographie de l’homme censé avoir inspiré, par ses écrits, le tueur Anders Breivik. Ce soupçon était erroné mais le dévoilement de l’identité de “Fjordman” a surpris: l’écrivain préféré de Breivik ne ressemblait pas du tout à l’homme de droite ou d’extrême-droite telle que l’imaginent les médias de gauche. Peder Jensen, que le monde ne connaissait via internet que sous le pseudonyme de “Fjordman”, travaillait dans une institution sociale: les attentats et leur suite, qui l’ont forcé à dévoiler son identité, lui ont coûté son emploi.

Jensen, âgé de 36 ans, n’est pas né animé par des idées conservatrices: il les a acquises par l’étude. Il est issu d’une famille incarnant parfaitement l’établissement de gauche, qu’il n’a cessé de critiquer. Comme beaucoup de critiques de l’islamisme, que l’on peut ranger dans la catégorie des “contre-djihadistes”, il est un homme jadis socialisé à gauche de l’échiquier politique; il n’a révisé ses idées que fort tard, quand il a été confronté à l’islamisme. Le tournant dans son évolution date du 11 septembre 2001, une journée au cours son long séjour au Caire. Ce n’est pas tant le fait que dix-neuf musulmans auraient perpétré l’attentat qui l’ont fait changer d’avis sur l’islam alors qu’il apprenait la langue arabe dans la capitale égyptienne: c’est davantage le spectacle de millions de musulmans applaudissant au carnage qui l’a interpellé.

Depuis 2005, cet arabisant norvégien, à la vie tranquille, gèrait un blog sous le nom de “Fjordman” et, par le biais de ses articles bien argumentés, reposant sur les critères de cette discipline que les Allemands appellent la “Kulturkritik”, il touchait des centaines de milliers sinon des millions de lecteurs. L’impact de son travail est surtout dû au fait qu’il ne se contentait pas de critiquer l’islam ou l’islamisme. Il posait une question cruciale: pourquoi laisse-t-on l’islamisme se déployer? Fjordman, arabisant patenté, ne se bornait pas à disséquer la culture islamique mais se penchait de manière fort critique sur notre propre culture occidentale, où il repérait un masochisme suicidaire, des illusions infantiles et un oubli permanent de l’histoire. Il n’hésitait pas, sur base de ses diagnostics, à citer les noms des vecteurs européens, américains et occidentaux de cette déchéance intellectuelle.

Au fil des années, les essais de Fjordman devenaient de plus en plus sombres et pessimistes, parce que ses questions devenaient de plus en plus pertinentes et profondes. Fjordman a donc commencé sa carrière comme critique de l’islamisme mais, au fur et à mesure que sa quête progressait, il est devenu un fin critique des fondements de notre propre civilisation occidentale. Désormais, on peut suivre pas à pas cette évolution intellectuelle dans une première édition allemande de ses écrits, publiée fin novembre 2011.

Au départ, les positions de Fjordman étaient plutôt pro-américaines mais elles ont cédé la place à un anti-globalisme radical. La critique fjordmanienne du “globalisme” a ainsi reçu la priorité par rapport aux articles critiques sur l’islamisation de l’Europe. La crise de notre civilisation, conclut Jensen/Fjordman, dérive de l’acceptation a-critique de l’idéologie mondialiste (”One-World-Ideology”), que l’on considère aujourd’hui comme une évidence incontournable. C’est là que Jensen/Fjordman va plus loin qu’une simple critique de l’islamisme. Les élites occidentales font tout pour sacrifier à une utopie perverse les structures nées de l’histoire et les identités concrètes des peuples; or cette utopie mondialiste est inhumaine, elle relève d’une inhumanité qui ne se révèlera à tous que lorsqu’il sera trop tard...

Manfred KLEINE-HARTLAGE (*).

(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°49/2011; http://www.jungefreiheit.de ).

(*) Manfred Kleine-Hartlage est le co-éditeur du livre intitulé “Fjordman. Europa verteidigen. Zehn Texte” (Edition Antaios – http://www.antaios.de )

|

Fjordman Europa verteidigen Zehn Texte ISBN: 978-3-935063-66-1 19,00 EUR incl. 7 % UST exkl. Versandkosten |

|

Als Internet-Publizist ist Fjordman seit einigen Jahren in der sogenannten Counterjihad-Szene ein Begriff: islamkritisch, multikultikritisch, liberalismuskritisch, ein belesener Essayist.

Die Herausgeber Martin Lichtmesz und Manfred Kleine-Hartlage haben zehn der besten Texte Fjordmans ausgewählt, die Übersetzungen bearbeitet und ein Buch zusammengestellt, das durch die Radikalität seines Tons provoziert und zugleich diese Radikalität rechtfertigt: Es geht um die Verteidigung des Eigenen. Dieses Eigene ist Europa. In einem flankierenden Essay nimmt Martin Lichtmesz den Fall des Attentäters von Oslo und Utoya unter die Lupe: Anders Breivik berief sich in einem Pamphlet mehrfach auf Fjordmans Analysen. Er hat damit geistiges Terrain vermint, das es nun wiederum freizuräumen gilt. Vorwort: Overtüre: Vorbereitung auf Ragnaräck I. Akt Islamkritik Warum wir uns nicht auf moderate Moslems verlassen können Was kostet Europa die islamische Zuwanderung? Vierzehn Jahrhunderte Krieg gegen die europäische Zivilisation II. Akt Kulturkritik Political Correctness - die Rache des Marxismus Die Wurzeln der Antidiskriminierung Sechster Text von Fjordman Westlicher Feminismus und das Bedürfnis nach Unterwerfung Siebter Text von Fjordman Die vaterlose Zivilisation Achter Text von Fjordman Die EU und die globalistische Allianz Wenn Verrat zur Norm wird Zehnter Text von Fjordman Nachwort Fjordman verteidigen Martin Lichtmesz Entwurf einer Europäischen Unabhängigkeitserklärung von Fjordman Anmerkungen |

|

00:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, norvège, scandinavie, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Immixtion américaine en Russie

Bernhard TOMASCHITZ:

Immixtion américaine en Russie

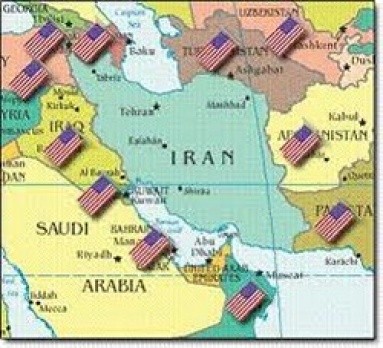

Après le vote pour la Douma, les Etats-Unis n’ont pas hésité à s’immiscer dans les affaires intérieures de la Russie

Les élections pour le parlement russe du 4 décembre ont suscité quelques turbulences politiques. Sous prétexte qu’il y aurait eu manipulations, les manifestations se multiplient à Moscou et à Saint Pétersbourg. L’Occident en profite pour tirer à boulets rouges sur les dirigeants russes. Pour ce motif, le premier Ministre russe Vladimir Poutine a annoncé que des mesures de rigueur seront prises contre ceux qui se mêlent de la politique russe “sur ordre de l’étranger”. “Nous sommes obligés de protéger notre souveraineté et nous nous sentons contraints d’y réfléchir”, a souligné Poutine, tout en reprochant à la ministre américaine des affaires étrangères Hillary Rodham Clinton d’avoir donné le signal pour que se déchaîne la vague de protestations et de manifestations. Ensuite, Poutine a ajouté, sur un ton très critique, “le travail actif a commencé avec le soutien du ministère américain des affaires étrangères”.

Tandis que bon nombre de commentateurs, dans les médias occidentaux inféodés au système, déclaraient que le premier ministre russe souffrait de paranoïa, nous pouvons tout de même objectivement constater que les reproches formulés par Poutine ne sont pas dénués de fondements. En effet, qui a joué un rôle-clef dans cette effervescence protestataire, tant avant qu’après le scrutin? Indubitablement, l’association “Golos” (= “La Voix”), soi-disant indépendante et posée comme “organisation non gouvernementale”. Ses “experts” (auto-proclamés) ont bénéficié de vastes colonnes dans les journaux occidentaux quelques jours avant les élections pour décrire le système semi-autoritaire de Poutine comme une abominable tyrannie obscurantiste. “Golos” a agité les esprits en Occident sous prétexte que des manifestants avaient été arrêtés.

En fait, “Golos” est tout autre chose qu’une ONG indépendante. Ainsi, on peut lire sur le site internet de l’“International Republican Institute”, une fondation du Parti Républicain: “Golos est une association qui a été fondée en 2000 pour protéger les droits des électeurs; elle reçoit des subsides des autorités américaines responsables du développement à l’échelle mondiale (USAID), du groupe ‘National Endowment for Democracy’ et de l’ambassade britannique. Le ‘National Democratic Institute’ offre la formation des cadres et l’International Republican Institute fournit une aide en offrant des vidéos d’information pour les électeurs”. Les autorités américaines de l’USAID sont directement inféodées au ministère américain des affaires étrangères et ont toujours joué un rôle prépondérant quand il s’est agi de s’immiscer dans les affaires intérieures de pays tiers. En règle générale, les subsides transitent par la NED (“National Endowment for Democracy”), considérée comme le bras civil de la CIA. La NED “sponsorise” soit directement des projets de “soutien à la démocratie” à l’étranger soit verse l’argent aux fondations des partis démocrate et républicain qui, à leur tour, apportent un soutien financier à des instances proches d’eux, émanant de la “société civile” du pays étranger placé dans le collimateur.

Le processus appliqué à la Russie pouvait se lire dans le “plan stratégique” de l’USAID pour les années de 2007 à 2012. Dans le texte de ce plan, les auteurs reprochent au Kremlin de court-circuiter les projets américains en Europe orientale, dans les Balkans et dans le Caucase, c’est-à-dire dans des régions qui doivent à terme être “ancrées” dans les structures euro-atlantistes. Washington s’insruge également contre la politique de Poutine au cours de ses deux premiers mandats: il a en effet visé et fait progresser l’indépendance économique et énergétique de son pays. Pour torpiller cette politique étrangère, économique et énergétique, il convient donc d’importer en Russie “les valeurs de la démocratie, des droits de l’homme et de la liberté”, tout en tentant d’imbriquer la vaste Fédération de Russie dans “l’économie mondiale”, c’est-à-dire dans l’ordre économique et dans le projet de globalisation ébauchés par la Maison Blanche et par Wall Street.

En 2009, la NED a versé 75.234 dollars à “Golos” pour organiser des “audits officiels” et des campagnes de signatures. En 2007, la NED avait déjà versé 49.500 dollars à l’association russe. Le CIMA, ou “Center for International Media Assistance”, une branche de la NED, joue un rôle de premier plan dans tout appui aux forces politiques visant à instaurer quelque part dans le monde la “démocratie libérale” de type américain: depuis des années, ce centre apporte son soutien à des journalistes pro-américains, en les formant ou en leur offrant des programmes d’échange.

Le NDI (“National Democratic Institute”) démontre l’importance des fondations des partis américains dans l’immixtion constante de Washington dans les affaires intérieures russes. La NDI déclare officiellement qu’elle est active en Russie depuis le début des années 90, afin d’y “renforcer les institutions démocratiques”, en déployant quantité d’incitants pour qu’à terme il y ait “une plus grande participation des citoyens aux processus décisionnels” et pour que certaines organisations civiles et certains partis politiques soient renforcés en Russie grâce à “des échanges internationaux d’expériences acquises”. “Golos”, dans ce vaste complexe d’opérations stratégiques”, est un partenaire importants de la NDI: l’association subversive russe coopère effectivement avec la NDI depuis le jour même de sa fondation. Aujourd’hui, “Golos” est en mesure d’aller observer les élections dans 48 régions de la Fédération de Russie.

Mutatis mutandis, la situation observable aujourd’hui en Russie ressemble à celle que l’on pouvait constater en Ukraine lors de la “révolution orange”, il y a sept ans. En Ukraine aussi, on a évoqué des “fraudes électorales” pour mettre le feu aux poudres et pour déclencher la révolte. Et une fois de plus, on a vu se pointer à l’horizon le spéculateur boursier Georges Sörös. L’organisation que ce personnage soutient, le “Human Rights Watch”, vient d’entamer une campagne de presse, où elle se plaint que “Golos” est victime d’une “campagne de dénigrement” orchestrée par les autorités russes...

Bernhard TOMASCHITZ.

(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°50/2011; http://www.zurzeit.at ).

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, manipulations médiatiques, russie, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

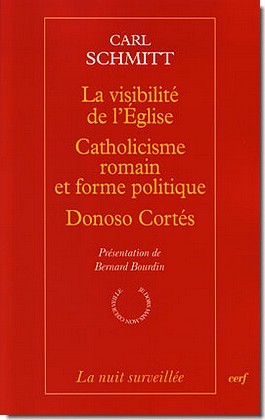

Une grande transformation

Une grande transformation

par Georges FELTIN-TRACOL

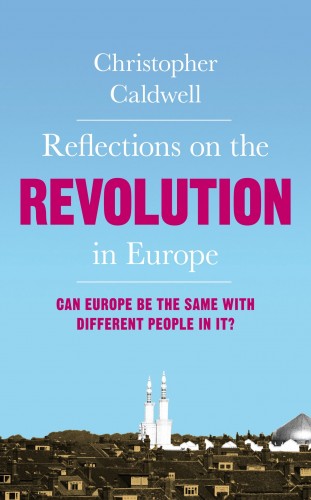

En 2009, le journaliste Christopher Caldwell faisait paraître Reflections on the revolution in Europe, clin d’œil appuyé à l’ouvrage contre-révolutionnaire du Whig Edmund Burke publié en 1790. Les Éditions du Toucan viennent de sortir sa traduction française sous le titre d’Une révolution sous nos yeux. Alors que les maisons d’éditions institutionnelles se gardent bien maintenant de traduire le moindre ouvrage qui irait à l’encontre de la pesante pensée dominante, saluons cette initiative qui permet au public francophone de découvrir un point de vue divergent bien éloigné de l’agencement ouaté des studios de radio et des plateaux de télévision.

Éditorialiste au Financial Times (le journal officiel de la City) et rédacteur au Weekly Standard et au New York Times Magazine, Christopher Caldwell relève du courant néo-conservateur anglo-saxon. Il en remercie même William Kristol, qui en est l’une des têtes pensantes. L’édition française est préfacée par la démographe Michèle Tribalat qui, avec son compère Pierre-André Taguieff, semble ébaucher une sensibilité néo-conservatrice dans l’Hexagone plus charpentée que les guignols de la triste revue Le meilleur des mondes.

Éditorialiste au Financial Times (le journal officiel de la City) et rédacteur au Weekly Standard et au New York Times Magazine, Christopher Caldwell relève du courant néo-conservateur anglo-saxon. Il en remercie même William Kristol, qui en est l’une des têtes pensantes. L’édition française est préfacée par la démographe Michèle Tribalat qui, avec son compère Pierre-André Taguieff, semble ébaucher une sensibilité néo-conservatrice dans l’Hexagone plus charpentée que les guignols de la triste revue Le meilleur des mondes.

On pourrait supposer qu’Une révolution sous nos yeux est un lourd pensum ennuyeux à lire composé de douze chapitres réunis en trois parties respectivement intitulées « Immigration », « L’islam » et « L’Occident ». Nullement ! Comme la plupart des enquêtes journalistiques anglo-saxonnes, les faits précis et détaillés sont étayés et argumentés. Il faut avouer que le sujet abordé est risqué, surtout en France…

« Ce livre, avertit l’auteur, évitera l’alarmisme et la provocation vaine, mais il évitera aussi l’euphémisme et cette façon de se coucher (à titre préventif) qui caractérise tant d’écrits sur les questions relatives à l’ethnicité (p. 53). » Qu’aborde-t-il donc ? « Ce livre, répond Caldwell, traite de l’Europe, de comment et pourquoi l’immigration et les sociétés multi-ethniques qui en résultent marquent une rupture dans son histoire. Il est écrit avec un œil rivé sur les difficultés que l’immigration pose à la société européenne (p. 52).

Partant des déclarations prophétiques en avril 1968 du député conservateur Enoch Powell au Midland Hotel de Birmingham consacrées aux tensions raciales à venir, l’auteur estime que « l’immigration n’améliore pas, ne valorise pas la culture européenne; elle la supplante. L’Europe ne fait pas bon accueil à ses tout nouveaux habitants, elle leur cède la place (p. 47) ». Pourquoi ?

Les racines du mal

Avant de répondre, Christopher Caldwell rappelle que « l’immigration de masse a débuté dans la décennie postérieure à la Seconde Guerre mondiale. […] En Grande-Bretagne, en France, aux Pays-Bas et en Scandinavie, l’industrie et le gouvernement ont mis en place des politiques de recrutement de main-d’œuvre étrangère pour leurs économies en plein boom (p. 25) ». Par conséquent, « l’Europe devint une destination d’immigration, suite à un consensus de ses élites politiques et commerciales (p. 25) ». Il insiste sur le jeu du patronat qui préfère employer une main-d’œuvre étrangère plutôt que locale afin de faire baisser les salaires… Il y a longtemps que l’immigration constitue l’arme favorite du capital (1). Or « les effets sociaux, spirituels et politiques de l’immigration sont considérables et durables, alors que ses effets économiques sont faibles et transitoires (pp. 69 – 70) ».

Il importe d’abandonner l’image du pauvre hère qui délaisse les siens pour survivre chez les nantis du Nord… « Pour Enoch Powell comme pour Jean Raspail, l’immigration de masse vers l’Europe n’était pas l’affaire d’individus “ à la recherche d’une vie meilleure ”, selon la formule consacrée. C’était l’affaire de masses organisées exigeant une vie meilleure, désir gros de conséquences politiques radicalement différentes (p. 31, souligné par l’auteur). » Dans cette « grande transformation » en cours, en raison du nombre élevé de pratiquants parmi les nouveaux venus, l’islam devient une question européenne ou, plus exactement, le redevient comme au temps du péril ottoman et des actes de piraterie maritime en Méditerranée jusqu’en 1830… Dorénavant, « l’immigration jou[e] un rôle aussi perturbateur que le nationalisme (p. 402) ».

Très informé de l’actualité des deux côtes de l’Atlantique, Christopher Caldwell n’hésite pas à comparer la situation de l’Europe occidentale à celle des États-Unis. Ainsi, les remarques politiques ne manquent pas. L’auteur estime par exemple que, pour gagner les électeurs, Nicolas Sarközy s’inspire nettement des méthodes de Richard Nixon en 1968 et en 1972.

À la différence de Qui sommes-nous ? de Samuel P. Huntington qui s’inquiétait de l’émergence d’une éventuelle Mexamérique, Caldwell pense que les Latinos, souvent catholiques et occidentalisés, peuvent renforcer et améliorer le modèle social étatsunien. L’auteur remarque même, assez justement, que « les Américains croient que l’Amérique, c’est la culture européenne plus l’entropie (p. 447) ». En revanche, l’Europe est confrontée à une immigration pour l’essentiel musulmane. L’Europe ne serait-elle pas dans le même état si l’immigration extra-européenne était principalement non-musulmane ? L’auteur n’y répond pas, mais gageons que les effets seraient semblables. Le problème majeur de l’Europe n’est pas son islamisation qui n’est qu’une conséquence, mais l’immigration de masse. Il serait temps que les Européens comprennent qu’ils deviennent la colonie de leurs anciennes colonies…

L’injonction morale multiculturaliste

Si cette prise de conscience tarde, c’est parce que « le multiculturalisme, qui demeure le principal outil de gestion de l’immigration de masse en Europe, impose le sacrifice des libertés que les autochtones européens tenaient naguère pour acquises (p. 38) ». L’imposture multiculturaliste (ou multiculturelle) – qui est en fait un monothéisme du marché et de la consommation – forme le soubassement fondamental de l’Union européenne et des « pays occidentaux [qui] sont censés être des démocraties (p. 435) ». Néanmoins, sans la moindre consultation électorale, sans aucun débat public véritable, « sans que personne ne l’ait vraiment décidé, l’Europe occidentale s’est changée en société multi-ethnique (p. 25) ».

À la suite d’Alexandre Zinoviev, d’Éric Werner et d’autres dissidents de l’Ouest, Christopher Caldwell observe la démocratie régresser en Occident avec l’adoption fulgurante de lois liberticides contre les hétérodoxies contemporaines. En effet, « l’Europe de l’après-guerre s’est bâtie sur l’intolérance de l’intolérance – un état d’esprit vanté pour son anti-racisme et son antifascisme, ou brocardé par son aspect politiquement correct (p. 128) ». Après la lutte contre l’antisémitisme, l’idéologie multiculturaliste de la tolérance obligatoire s’élargit aux autres minorités raciales et sexuelles et renforce la répression. Il devient désormais tout aussi grave, voire plus, de dénigrer un Noir, un musulman, un homo ou de nier des faits historiques récents que de violer une fillette ou d’assassiner un retraité ! « Peu à peu, les autochtones européens sont […] devenus moins francs ou plus craintifs dans l’expression publique de leur opposition à l’immigration (p. 38). » Rôdent autour d’eux de véritables hyènes, les ligues de petite vertu subventionnées grassement par le racket organisé sur les contribuables. Et garde aux « contrevenants » ! Dernièrement, une Londonienne, Emma West, excédée par l’immigration et qui l’exprima haut et fort dans un compartiment de transport public, a été arrêtée, accusée de trouble à l’ordre public et mise en détention préventive. « Le journal Metro puis un journaliste de la chaîne américaine C.N.N. ont lancé un appel à la délation sur Twitter (2) ». La police des transports a même appelé à la délation sur Internet pour connaître l’identité de cette terrible « délinquante » ! Sans cesse soumis à une propagande « anti-raciste » incessante, « les Européens ont commencé à se sentir méprisables, petits, vilains et asexués (p. 151) ». Citant Jules Monnerot et Renaud Camus, Caldwell voit à son tour l’antiracisme comme « le communisme du XXIe siècle » et considère que « le multiculturalisme est presque devenu une xénophobie envers soi-même (p. 154) », de l’ethno-masochisme ! Regrettons cependant que l’auteur juge le Front national de Jean-Marie Le Pen comme un parti « fasciste », doctrine disparue depuis 1945…

La mésaventure d’Emma West n’est pas surprenante, car « l’État-nation multiculturel est caractérisé par un monopole sur l’ordre moral (p. 413) ». Les racines de ce nouveau moralisme, de ce néo-puritanisme abject, proviennent du traumatisme de la dernière guerre mondiale et de l’antienne du « Plus jamais ça ! ». « Ces dernières années, l’Holocauste a été la pierre angulaire de l’ordre moral européen (p. 356) ». Il était alors inévitable que « le repentir post-Holocauste devient le modèle de régulation des affaires de toute minorité pouvant exiger de façon plausible d’un grave motif de contrariété (p. 357) ». Être victime est tendance, sauf quand celle-ci est blanche.

Dans cette perspective utopique d’harmonie interraciale, il paraît certain qu’aux yeux des tenants du politiquement correct et du multiculturalisme, « l’Islam serait tout simplement la dernière catégorie, après le sexe, les préférences sexuelles, l’âge et ainsi de suite, venue s’ajouter au langage très convenu qu’ont inventé les Américains pour évoquer leur problème racial au temps du mouvement des droits civiques (pp. 234 – 235) ». Pour Christopher Caldwell, c’est une grossière erreur, lui qui définit l’islam comme une « hyper-identité ».

Le défi musulman

Le choc entre l’islam et l’Occident est indéniable : le premier joue de son dynamisme démographique, de son nombre et de sa vigueur spirituel alors que le second se complaît dans la marchandise la plus indécente et la théocratie absconse des droits de l’homme, de la femme, du travelo et de l’inter… Les frictions sont inévitables entre la conception traditionnelle phallocratique musulmane et l’égalitarisme occidental moderne. Allemands et Scandinaves sont horrifiés par les « crimes d’honneur » contre des filles turques et kurdes « dévergondées » par le Système occidental. Les pratiques coutumières de l’excision, du mariage arrangé et de la polygamie choquent les belles âmes occidentales qui exigent leur interdiction pénale. Mais le musulman immigré n’est-il pas lui même outré par l’exposition de la nudité féminine sur les panneaux publicitaires ou de l’homoconjugalité (terme plus souhaitable que « mariage homosexuel ») ?

Caldwell rappelle que le Néerlandais Pim Fortuyn combattait l’islam au nom des valeurs multiculturalistes parce qu’il trouvait la religion de Mahomet trop monoculturelle et donc totalitaire. Des mouvements populistes européens (English Defence League, Vlaams Belang, Parti du Peuple danois, Parti de la Liberté de Geert Wilders, etc.) commettent l’erreur stratégique majeur de se rallier au désordre multiculturel ambiant et d’adopter un discours conservateur moderne (défense de l’égalité homme – femme, des gays, etc.) afin d’être bien vus de la mafia médiatique. Par cet alignement à la doxa dominante, ils deviennent les supplétifs d’un système pourri qui reste l’ennemi prioritaire à abattre.

Pour l’auteur d’Une révolution sous nos yeux, l’islam est dorénavant la première religion pratiquée en Europe qui connaît l’immense désaffection des églises. L’homme étant aussi un être en quête de sacré, il est logique que la foi mahométane remplit un vide résultant de décennies de politique laïciste démente. Et ce ne seront pas les tentatives désespérées de Benoît XVI pour réévangéliser le Vieux Continent qui éviteront cette incrustation exogène parce que Caldwell démontre – sans le vouloir – le caractère profondément moderniste du titulaire putatif du siège romain : l’ancien cardinal Ratzinger est depuis longtemps un rallié à la Modernité !

Dans ce paysage européen de l’Ouest en jachère spirituelle, « les musulmans se distinguent par leur refus de se soumettre à ce désarmement spirituel. Ils se détachent comme la seule source de résistance au multiculturalisme dans la sphère publique. Si l’ordre multiculturel devait s’écrouler, l’Islam serait le seul système de valeur à patienter en coulisse (p. 423) ». Doit-on par conséquent se résigner que notre avenir d’Européen soit de finir en dhimmi d’un quelconque califat universel ou bien en bouffeur de pop corn dans l’Amérique-monde ?

Puisque Caldwell souligne que « l’immigration, c’est l’américanisation (p. 446) », que « l’égalité des femmes constitu[e] un principe ferme et non négociable des sociétés européennes modernes (p. 317) » et que « vous pouvez être un Européen officiel (juridique) même si vous n’êtes pas un “ vrai ” Européen (culturel) (p. 408) », il est temps que, hors de l’impasse néo-conservatrice, le rebelle européen au Diktat multiculturel occidental promeuve une Alter-Europe fondée sur l’Orthodoxie traditionnelle ragaillardie, un archéo-catholicisme antétridentin redécouvert et des paganismes réactivés, une volonté de puissance restaurée et des identités fortes réenracinées. « L’adaptation des minorités non-européennes dépendra de la perception qu’auront de l’Europe les autochtones et les nouveaux arrivants – civilisation florissante ou civilisation décadente ? (p. 45) » Ni l’une ni l’autre; c’est la civilisation européenne qu’il faut dans l’urgence refonder !

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Pour preuve supplémentaire, lire la chronique délirante d’Ariel Wizman, « Pourquoi les immigrés sont les meilleurs alliés du libéralisme », dans L’Express, 7 décembre 2011.

2 : Louise Couvelaire, dans M (le magazine du Monde), 10 décembre 2011. Pour soutenir au moins moralement Emma West, on peut lui envoyer une carte postale à :

Mrs Emma West

co HMP Bronzfield

Woodthorpe Road

Ashford

Middlesex TW15 3J2

England

• Christopher Caldwell, Une révolution sous nos yeux. Comment l’islam va transformer la France et l’Europe, préface de Michèle Tribalat, Éditions du Toucan (25, rue du général Foy, F – 75008 Paris), coll. « Enquête & Histoire », 2011, 539 p., 23 €.

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2342

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, christopher caldwell, europe, affaires européennes, immigration, islam |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 29 décembre 2011

Concurrence géopolitique dans le Pacifique

Bernhard TOMASCHITZ:

Concurrence géopolitique dans le Pacifique

Les Etats-Unis veulent contrer la montée en puissance de la Chine: ils projettent d’encercler l’Empire du Milieu!

Dans les rapports bilatéraux entre les Etats-Unis et la Chine, la méfiance réciproque est désormais de mise. Lors de sa visite en Australie, le Président américain Obama a en effet déclaré: “J’ai pris une décision d’ordre stratégique: en tant qu’Etat riverain du Pacifique, les Etats-Unis joueront dans l’avenir un plus grand rôle dans la mise en valeur de cette région; c’est là une politique à mener sur le long terme”. De plus, les Etats-Unis entendent bâtir une base militaire à proximité de la ville de Darwin dans le Nord de l’Australie, où seront plus tard casernés 2500 soldats d’élite. Obama veut en plus créer une zone de libre-échange dans le Pacifique qui comprendrait l’Australie, le Japon, Singapour et le Vietnam, tandis qu’il n’y aurait aucune place pour la Chine dans ce projet.

Quand ils prennent acte de ces projets stratégiques, les Chinois craignent d’être encerclés par les Etats-Unis. Soupçon parfaitement justifié! Déjà en 2006, les Etats-Unis et l’Inde avaient signé un accord d’ampleur assez vaste par lequel la Nouvelle Delhi se voyait reconnaître au niveau international comme puissance nucléaire. Outre cet accord américano-indien, les Etats-Unis entretiennent des bases militaires au Japon et en Corée du Sud. Si dorénavant l’Axe liant les puissances d’Asie aux Etats-Unis se voit prolongé jusqu’en Australie, alors l’influence de la Chine restera limité à ses seules eaux côtières.

Les projets de Washington doivent se percevoir comme une tentative d’endiguer la Chine, tant que cela est encore possible. Car le développement économique de l’Empire du Milieu s’effectue à une vitesse de croissance inégalée, ce qui agace et inquiète les Etats-Unis, encore plus préoccupés par l’éveil d’une politique étrangère chinoise bien consciente des enjeux planétaires. Au Conseil de Sécurité de l’ONU, les Chinois ne cessent de torpiller les projets américains, comme, par exemple, quand il s’agit d’infliger à l’Iran des sanctions encore plus draconiennes. Dans la lutte pour la domination économique des Etats riches en matières premières, notamment en Afrique et en Asie centrale, Beijing et Washington sont devenus de véritables rivaux. A tout cela s’ajoute que le modèle chinois, couplant une économie libéralisée et un appareil d’Etat autoritaire, exerce une attraction de plus en plus évidente sur les pays en voie de développement et sur les pays émergents qui préfèrent opter pour un avenir politique différent de celui suggéré par la “démocratie libérale” de type américain. De ce fait, la Chine n’est plus seulement un concurrent économique des Etats-Unis mais elle les défie en agissant justement sur leur point le plus sensible: celui de vouloir incarner et propager de manière monopolistique la seule démocratie de facture occidentale, au détriment de toutes les autres formes possibles de gouvernance. Ce n’est donc pas un hasard si, un jour, Obama a déclaré, en s’adressant à la Chine d’un ton assez menaçant: “Nous continuerons à expliquer, y compris à Beijing, quelle est la signification pour nous du maintien des normes internationales et du respect des droits de l’homme pour le peuple chinois”.

Il y a plus: la modernisation des forces armées chinoises, et surtout de la marine de guerre de l’Empire du Milieu, montre que Beijing n’entend pas se contenter, dans l’espace pacifique, d’un rôle de “junior partner”, soumis à la volonté américaine. Le renforcement militaire chinois a pour effet que les frais d’entretien de l’empire américain doivent désormais être révisés à la hausse dans la région, notamment pour garantir la sécurité d’alliés comme le Japon ou la Corée du Sud et surtout Taiwan. Plusieurs incidents confirment ce nouvel état de choses: la marine chinoise s’attaque de plus en plus souvent à des navires de prospection vietnamiens ou philippins qui oeuvrent en Mer de Chine du Sud, espace marin dont les riverains se querellent à propos du tracé des frontières maritimes et, partant, sur la superficie de leur zone d’influence économique. Lors de ces escarmouches, ce ne sont pas tant les Vietnamiens ou les Philippins qui sont les destinataires des menaces chinoises mais avant tout les Etats-Unis.

Les Chinois, dans ce contexte, s’inquiètent surtout de l’amélioration constante des rapports américano-vietnamiens, en dépit du souvenir cuisant de la guerre du Vietnam. Le Vietnam communiste a certes libéralisé son économie en s’inspirant du modèle chinois et s’est ouvert aux investisseurs étrangers mais les relations avec le grand voisin du Nord n’en demeurent pas moins empreintes de méfiance pour des raisons historiques. Pendant des siècles, les Vietnamiens ont dû payer tribut aux empereurs de Chine et, pendant la seconde moitié du 20ème siècle, la Chine n’a jamais omis de toujours briser, avant qu’ils ne se concrétisent, les rêves vietnamiens de devenir une puissance régionale, en dépit de la “fraternité communiste” censée unir Hanoi à Beijing. Quant au Vietnam, le pays le plus densément peuplé de l’Indochine, il a toujours revêtu une signification particulière pour les Chinois: en effet, la puissance étrangère qui contrôlera ce pays limitera ipso facto et de manière considérable l’influence de Beijing dans la région et fera courir à la Chine le risque d’être encerclée.

Où l’affaire risque bien de devenir explosive, c’est quand les relations américano-vietnamiennes se trouvent renforcées par les activités du consortium pétrolier américain Exxon dans les eaux de la Mer de Chine du Sud. Fin octobre, l’Energy Delta Institute annonçait qu’Exxon avait découvert devant les côtes du Vietnam “des gisements de gaz d’une ampleur assez considérable” dans une région qui est également revendiquée par la Chine. La situation, déjà âprement concurrentielle, pourrait dès lors prendre une tournure plutôt dangereuse. Car, au même moment, le ministère de la défense américain travaillerait, selon le “Financial Times”, “à développer rapidement une nouvelle stratégie prévoyant une bataille aérienne et navale, afin d’acquérir à terme les moyens de contrer les plans chinois visant à empêcher les forces armées américaines de pénétrer dans les mers voisines de la Chine”.

Berhard TOMASCHITZ.

(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°48/2011; http://www.zurzeit.at ).

17:11 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politique internationale, chine, etats-unis, asie, actualité, affaires asiatiques, océan pacifique, pacifique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Wie westliche Mächte und Medien in Russland die nächste Revolution inszenieren

Weltkrieg? Wie westliche Mächte und Medien in Russland die nächste Revolution inszenieren

Russland und der Welt stehen gefährliche Zeiten bevor. Die schweren Umwälzungen, die nach dem sogenannten »Arabischen Frühling« funktionierende Länder wie Ägypten, Tunesien und Libyen inzwischen völlig destabilisiert haben, könnten jetzt bald auch Moskau ereilen. Die Massenproteste der letzten Wochen, vor allem in der Hauptstadt und in Sankt Petersburg, sind nach Meinung unabhängiger Beobachter schwerwiegende Beweise einer generalstabsmäßig geplanten Revolution, mit der man vor allem eins erreichen will: Den erstarkenden Wladimir Putin wegzukriegen, bevor er im März an die Macht kommt! Ernste Sorge: Man werde auch vor dessen Tötung nicht zurückschrecken. Denn es geht um die Weltherrschaft des 21. Jahrhunderts! Partei für die westlichen Mächte hat jetzt auch Michail Gorbatschow ergriffen: Er forderte gestern Putins Rücktritt.

Im direkten Visier des Westens stehen aktuell also nicht nur Syrien und Iran, sondern vor allem auch Russland. So sei es ebenso nicht ausgeschlossen, dass die USA und Großbritannien vor einem Anschlag unter Falscher Flagge nicht zurückschrecken werden, so USA- Journalist Webster Tarpley. Denn Russland ist zur Existenzfrage der anglo-amerikanischen Pläne geworden, die nun einmal vorsehen, Macht über die ganze Welt zu erlangen.

Mehr: http://kopp-online.com/hintergruende/deutschland/redaktion/weltkrieg-wie-westliche-maechte-und-medien-in-russland-die-naechste-revolution-inszenieren.html

00:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, russie, manipulations médiatiques, soft power, révolution orange, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

China-US Relations: Washington's Asia Strategy Could Destabilize the Entire Asian Pacific Region

|

by Zhi Linfei and Ran Wei

Ex: http://www.globalresearch.ca/ and http://news.xinhuanet.com/

Obama administration’s Asia pivot strategy sows more seeds of suspicion than cooperation The U.S. shift of strategic focus is characterized by a more confrontational stance with China. Despite the U.S. public denial of containing China, there has been widespread suspicion that Washington has a hidden agenda behind the strategy, i.e., to counterbalance China’s growing influence in the Asia-Pacific region. “The United States is now signaling an intention to move back toward the pre-9/11 strategic focus on a rising China. That focus places a premium on explicitly balancing against and constraining Chinese power and influence across the region,” wrote Michael Swaine, a senior associate at the Carnegie Endowment for International Peace, in a recent article. STRATEGIC SHIFT COMES WITH TOUGH RHETORIC, PROVOCATIVE MOVES The Obama administration launched the strategic shift of pivoting to Asia with great fanfare in November when it was hosting the annual gathering of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). In a speech at the East-West Center in Hawaii ahead of the APEC summit, U.S. Secretary of State Hillary Clinton declared “The 21st century will be America’s Pacific century,” vowing that her country will stay in the region as a resident diplomatic, military and economic power. At the APEC summit, U.S. President Obama actively promoted the Trans-Pacific Partnership (TPP), a U.S.-championed free trade agreement and a potential trans-Pacific security architecture. The TPP, which pointedly excludes China, is widely seen as a thinly-disguised counterweight to free trade blocs in the region involving China and other Asian countries. In rare tough rhetoric, Obama also pointed a finger at China for not playing by the rules in trade and economic relations, pledging to “continue to speak out and bring action” on issues such as currency and intellectual property rights. Meanwhile, the United states has intensified its intervention in the territorial dispute over the South China Sea between China and several southeastern Asian countries, under the excuse of protecting freedom of navigation. Immediately following the APEC meeting, Obama traveled for the first time to Indonesia to attend the East Asia summit, where he encouraged the participating countries to seek a multilateral solution to the South China Sea issue despite opposition from China, which advocates settling it through bilateral negotiations. During his stay in Canberra, Obama signed a deal to station U.S. Marines in northwest Australia, with an eye on a potential contingency in the South China Sea. While celebrating the 60th anniversary of the signing of the U.S.-Philippine mutual defense treaty, Hillary Clinton reaffirmed in Manila the U.S. commitment to the security of the Philippines, in a move regarded as a U.S. show of support to Manila in its dispute with China. Furthermore, the U.S. government said it is considering plans to deploy advanced coastal combat ships in Singapore and perhaps the Philippines in the coming years to expand the U.S. military presence in the Asia-Pacific region. OBAMA AIMS FOR DOMESTIC, INTERNATIONAL GAINS U.S. experts believe that the U.S. strategic shift to Asia is driven not only by President Obama’s need to win the reelection in 2012, but also by the growing perception of an America in decline due to China’s fast rise. Apparently, Obama counts on increased trade with the Asia-Pacific, the most dynamic economic region at the time of a global downturn, to create more jobs back at home to bring down the high unemployment rate that threatens to cost his own job. This shift reflects “a recognition of the increasingly vital importance of that region for future American wealth, security and global influence,” Swaine wrote in the article posted on Dec. 7 on the website of the magazine The National Interest. Douglas Paal, vice president for studies at the Carnegie Endowment for International Peace, said the economic factor of Obama’s Pivot to Asia policy” is the justification because of the current need to restart the American economy and to deal with the stress on the defense budget.” Domestically, Obama also aims to refute the criticism from his Republican challengers who decry him for being too soft toward China, a convenient target for U.S. candidates in nearly every election year in the past decades. “Obama has taken a pretty positive agenda with China in 2009, and he was seen as weak…Given the upcoming election, the Republican candidates are fighting against China. Obama did not want to put himself at a position of defending China against his opponents,” Paal told Xinhua in an interview. Meanwhile, the U.S. strategic shift was also motivated by fears about China’s challenges to the U.S. status as the dominant power in the world, although China has made it clear that it has neither the strength nor intention to vie with the United States for dominance. The decade-long anti-terrorism campaign, which diverted U.S. attention and resources to the wars in Afghanistan and Iraq, has fueled the perception of U.S. decline as the sole superpower, especially when it is suffering from a prolonged economic downturn and a worsening debt crisis. U.S. MOVES HAVE POTENTIALLY DESTABILIZING EFFECTS Obviously, the U.S. Asia pivot strategy doesn’t bode well for China-U.S. relations, already soured in 2011 by a series of provocative U.S. moves, including its announcement of a massive arms sale package to China’s Taiwan in September. “We are going to have a distressful year” in 2012, Paal said. U.S. experts are critical of the Obama administration’s new posture in the Asia-Pacific region, especially its position on the South China Sea dispute, saying it has potentially destabilizing implications by emboldening certain countries to confront China. Swaine expressed worries that the Obama administration’s execution of this shift and China’s reaction “are combining to deepen mutual suspicion and potentially destabilize the entire area.” The words and deeds by officials of the Obama administration are creating the impression in some Asian capitals that Washington is now supporting their disputes with Beijing over maritime territories, Swaine said. Paal also criticized Hillary Clinton for her “inappropriate rhetoric” during her visit to Manila, where she referred to the South China Sea as the “West Philippine Sea,” a phrase used solely by the Filipinos. It “appeared in China’s eyes to be taking the Philippines’ position in a dispute where Clinton previously said the U.S. would not take sides,” he said. Analysts believe that as its economic and trade ties with China are becoming increasingly closer, United States [efforts] will only backfire if it still embraces the cold-war mentality and adopts policies to contain China. The U.S. move to station troops in Australia also stirred up concerns in some capitals in the Asia-Pacific region, with Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa warning on Nov. 18 that such arrangements would lead to misunderstanding and provoke a “vicious circle of tension and mistrust.” Noting widespread doubts within the international community about whether the United States can sustain its leadership and predominance in the Asia-Pacific, Swaine said “Washington must rethink its basic assumptions about its role in the region.” The United States should “reexamine how best to address and when to accommodate China’s most critical security concerns, especially along its maritime borders,” Swaine wrote in his article. |

|

Global Research Articles by Zhi Linfei |

|

Global Research Articles by Ran Wei |

00:06 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, obama, chine, asie, affairesasiatiques, océan pacifique, pacifique, politique internationale, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

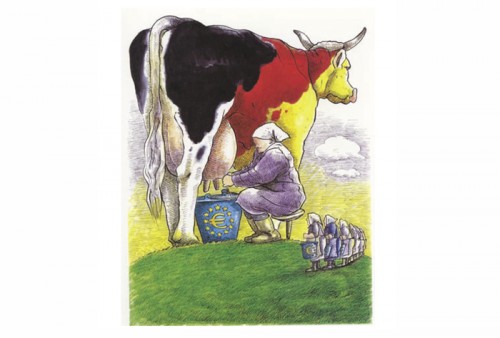

L’Allemagne paiera !

L’Allemagne paiera !

par Jacques GEORGES

On se croirait revenu en 1919 : l’Allemagne est coupable, la sale fourmi boche qui empêche de s’endetter en rond paiera !

Depuis qu’il y a une décennie l’Allemagne s’est imposé un Agenda 2010 à base d’efforts de compétitivité, de maîtrise de la dépense et des salaires, rien ne va plus. Confrontée au défi immense de la réunification, l’Allemagne a fait front avec responsabilité et sens du long terme, droite et gauche confondues. Cette attitude contraste avec celle de la quasi-totalité de ses voisins, cigales optimistes et légères trouvant leur bonheur grincheux qui dans l’inflation salariale, les 35 heures et la C.M.U., qui dans les profits faramineux et vite gagnés des activités de marché, qui dans l’immobilier à tout va, et tous dans la générosité à crédit avec l’immigrant et l’explosion joyeuse des salaires des footballeurs et présentateurs de télé. On en est d’ailleurs toujours là dans l’opinion française, puisque les politiciens irresponsables et incompétents des « Trente Piteuses » tiennent toujours le haut du pavé, préconisent la progression vers les 32 heures, et que les sondages attestent de records de popularité et d’amour envers politiciens et footballeurs dans le bon peuple qui regarde le 20 heures.

On comprend dans ces conditions la remontée des sentiments anti-boches : ces fourmis sans cœur ne prospèrent que sur notre dos, abusent de leur force injuste, voient conservateur, étroit et dogmatique, finissent par céder, mais toujours trop tard, bref sont responsables de ce qui nous arrive. Derrière ces critiques et ces insultes, on trouve les remugles anti-boches de notre Clémenceau national, la haine recuite des Bainville et maurrassiens de tout poil contre le « Boche », la nostalgie de Valmy, du Richelieu des traités de Westphalie ou de Louis XIV héros du Palatinat, bref tout un héritage de sentiments glorieux bidons qui portent tout leur poids de jalousie, de petitesse, de médiocrité et d’irréalisme pathétique. Seul contrepoids à ce sentiment d’exécration tourné vers la ligne bleue des Vosges, la sortie de la Grande-Bretagne de l’Accord européen à 26 laisse pantois et amène nos souverainistes à se gratter la tête : et si sortir de l’Europe signifiait se mettre totalement dans la main des marchés exécrés ? Ces Anglais sont utiles : ils nous montrent qu’il y a pire que les Boches !

La manière chaotique et éminemment discutable dont le couple à la Dubout franco-allemand gère la crise depuis la replongée des derniers mois n’ajoute certes pas une page glorieuse au livre si merveilleux et tragique de l’histoire de l’Europe. Beaucoup dans le vaste monde s’inquiètent et commencent à se dire que la crise de l’euro et de l’Europe est décidément une chose trop sérieuse pour être laissée entre les seules mains des Européens. La subvention permanente sur fonds publics faite aux banques au motif qu’elles sont le sang de notre économie, la reddition volontaire au F.M.I. et donc aux Américains pourtant plus atteints que nous, l’improvisation pagailleuse de sommets historiques devenus trimestriels, le constat que la crise approche inexorablement sans que nos Diafoirus de l’économie et de la politique y puissent mais, la multiplication des experts et petits maîtres plus ou moins démagos nés de la crise comme orties sur le fumier, tout ceci est préoccupant.

Pour nous, patriotes européens, plus les choses se compliquent, plus elles se simplifient. Dans la tempête qui vient, quelques idées fortes et élémentaires doivent s’imposer : priorité à tout ce qui va dans le sens des identités naturelles, régionales, nationales et européenne, et par-dessus tout priorité au Destin européen. Osons un gros mot pour les crétins que ce mot effarouche : la Fédération continentale européenne est notre ligne de mire pour les cent ans à venir. Caton, Drieu, Jünger, priez pour nous !

Jacques Georges

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2344

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, europe, affaires européennes, allemagne, dette, endettement, euro, crise financière, crise de l'euro, union européenne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

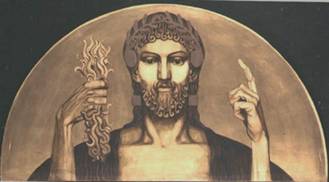

L’appel aux dieux: la phénoménologie de la présence divine

L’appel aux dieux:

la phénoménologie de la présence divine

par Collin Cleary

Ex: http://www.counter-currents.com

Ex: http://www.counter-currents.com

1. Introduction

Le problème avec nos païens occidentaux modernes, c’est qu’ils ne croient pas vraiment en leurs dieux, ils croient seulement croire en eux.

Mes ancêtres croyaient, mais je ne sais pas de quelle manière ils croyaient. Je confesse que je ne sais pas à quoi cela ressemble de vivre dans un monde où il y a des dieux. De temps en temps j’aurai un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler, mais dans la vie quotidienne je vis dans un monde qui semble complètement humain et complètement profane. Cela ne sert à rien de me dire que le monde m’apparaît ainsi parce que j’ai été imprégné de scientisme et de matérialisme modernes. Savoir que c’est le cas ne m’ouvre pas forcément le monde d’une manière différente. Il est également inutile de me dire à quel point je me sentirais mieux (ainsi que le monde) si nous croyions encore aux dieux. Ceci est une approche purement intellectuelle et même idéologique qui ne marchera simplement pas.

Ainsi pourquoi, pourrait-on se demander, suis-je donc préoccupé par le « problème » de ne pas croire aux dieux ? Parce que je sais qu’il est vraiment peu plausible de penser que mes ancêtres soient simplement restés assis et aient « inventé » leurs dieux1[1]. La pensée me tenaille qu’ils possédaient une sorte de conscience différente, ou un certain sens particulier qui s’est maintenant atrophié en nous, qui permettait aux dieux de se manifester à eux. Et ensuite il y a aussi ma conviction que quelque chose de très important a été perdu pour nous dans le monde « post-païen ». J’ai tenté de penser mon chemin de retour à la croyance aux dieux ; me convaincre moi-même, intellectuellement, de leur existence. Je sais que cela ne marche pas, et je ne pense pas que cela marchera pour quiconque d’autre. Quelles sont donc nos autres options ?

Dans mon essai « Connaître les dieux », j’ai dit quelque chose dans le genre-là. J’ai rejeté l’approche moderne tentant d’« expliquer » ce que sont les dieux en les réduisant à quelque chose d’autre (par ex. à des « forces »). J’ai dit que l’« ouverture aux dieux » implique une ouverture à l’Etre en soi. En disant cela, je m’inspire bien sûr de la pensée de Heidegger. Pour celui-ci, ce qui fait la différence entre les anciens et les modernes est que les modernes voient la nature somme une simple « matière première » à transformer d’après les projets et les idéaux humains. En d’autres mots, pour les modernes, la nature n’a essentiellement pas d’Etre : elle attend que les humains lui confèrent une identité. D’après Heidegger, l’attitude des anciens était tout à fait différente. Il serait probablement excessif de dire que les anciens regardaient la nature (physis, en grec) avec « respect ». Cela ressemble beaucoup trop à l’attitude des citadins retrouvant la nature par hasard, après en avoir été séparés pendant longtemps ; ce n’est pas l’attitude de ceux qui vivent quotidiennement avec la nature. Pour utiliser le langage de Kant, on pourrait dire que les anciens regardaient les objets naturels comme des fins-en-soi, pas simplement comme des moyens pour des fins humaines.

Pour expliquer cette idée, j’utiliserai une analogie très simple. Il n’est pas inhabituel de voir des mariages dans lesquels le mari est la figure dominante – à tel point que la femme semble à peine avoir une présence. Le mari fait des grands discours sur une question quelconque, en compagnie d’amis, et lance un regard en coin à la femme : « Tu penses la même chose, n’est-ce pas ma chérie ? ». Et avant qu’elle puisse répondre il recommence à discourir sur autre chose. Même s’il lui donnait le temps de répondre, elle n’oserait jamais s’opposer à lui. Un tel homme a tendance à être très surpris quand, des années après, il découvre d’une manière ou d’une autre que sa femme est très mécontente de cet arrangement. Il a généralement un choc quand il découvre qu’elle a une vie intérieure bien à elle, et qu’en interdisant à cette vie intérieure de s’exprimer il s’est fait un très mauvais mariage. Cette situation est exactement analogue à la relation entre l’homme moderne et la nature. La nature, si elle est traitée comme une simple chose à laquelle l’homme impose sa volonté, se ferme. Elle devient silencieuse et cesse de révéler sa vie intérieure et ses secrets à l’homme. Pendant ce temps, bien sûr, l’homme pense qu’il a sondé les profondeurs de la nature, et qu’elle n’a plus beaucoup de secrets à révéler. Mais, comme l’a dit Héraclite, « la nature aime se cacher ».

L’homme occidental chrétien avait jadis cru que le monde était un objet créé par un Dieu omnipotent. L’homme moderne a rejeté Dieu, mais a conservé l’idée que la terre est un objet. Nos scientifiques s’efforcent de découvrir comment les objets naturels sont « construits » ou « assemblés ». Ils décomposent les choses en « parties » ou en « composantes ». Avec un objet, bien sûr, on peut le détruire et utiliser sa « matière » pour construire quelque chose d’autre – peut-être quelque chose de meilleur que ce qui existait à l’origine. C’est ainsi que l’homme moderne voit la nature : simplement comme une chose à transformer en une autre chose meilleure. Et la chose que nous fabriquons continue à s’améliorer sans cesse. Ou c’est ce que nous nous imaginons. Face à une humanité qui n’accepte plus l’existence même de la nature, aucune existence par elle-même, les dieux, semble-t-il, nous ont quittés. Comme l’a dit Heidegger : « sur la terre, sur toute sa surface, se produit un obscurcissement du monde. Les événements essentiels de cet obscurcissement sont : la fuite des dieux, la destruction de la terre, la réduction des êtres humains à une masse, la prépondérance du médiocre » [2].

En nous fermant à l’être de la nature, nous nous fermons simultanément à l’être des dieux. Ceci est une partie majeure de ce que j’ai dit dans « Connaître les dieux ». Les dieux et ce que nous appelons nature appartiennent au même domaine : le domaine du « en soi ainsi ». En chinois, « Nature » est tzu-jan. Cela s’écrit en utilisant deux pictogrammes, dont l’un peut être traduit par « en soi » et l’autre « ainsi ». Qu’est-ce que cela signifie ? Le « en soi ainsi » est ce qui est, ou ce qui est arrivé, indépendamment de l’action ou de l’intervention humaine consciente[3]. Il a approximativement le même sens que le grec physis.

J’étais un jour à une conférence, et j’eus l’occasion de parler de la « nature » à une universitaire. Elle me demanda ce que je voulais dire par ce mot. J’exprimai ma surprise qu’elle ne connaisse pas cela, sur quoi elle m’informa que la nature était une « construction sociale ». Nous étions assis à une table et je lui demandai de tendre le bras et de découvrir son poignet. Je pris son poignet dans ma main, et quand j’eus trouvé son pouls je lui dis de mettre son autre main dessus et de le sentir. « Voilà », dis-je. « C’est la nature. La société n’a pas construit cela. Ce n’est pas venu non plus par votre propre choix ou intention. Cela arrive simplement, que ça vous plaise ou non ». C’est le « en soi ainsi ».

Les êtres humains ont le choix de s’ouvrir au « en soi ainsi » ou de s’y fermer. L’homme moderne a choisi de s’y fermer. Mais bien que le « en soi ainsi » soit traduit par « nature », c’est une catégorie beaucoup plus large. En se fermant au « en soi ainsi », l’homme s’est fermé à tout ce qui est autre : à ce que nous appelons nature, et à tout ce qui existe de soi-même, en-dehors de l’humanité – incluant tout ce qui pourrait être « surnaturel ».

Le but de cet essai, que j’ai conçu comme une suite à « Connaître les dieux », est de demander spécifiquement comment nous pouvons restaurer l’ouverture au « en soi ainsi ». C’est la question que l’autre essai avait laissé largement sans réponse. Au cas où ce ne soit pas clair, laissez-moi dire encore une fois que je prends l’ouverture au « en soi ainsi » comme supposition. Je la prends comme un moyen de conscience et d’acceptation de ce qui a une existence en soi. Je prends la « nature » comme faisant partie de ce « en soi ainsi », avec ce qui a été désigné comme le « surnaturel » : les dieux, ainsi que le dieu-sait-quoi.

Avant tout, il faut comprendre que ce qui est le « en soi ainsi » fait aussi partie de nous. Le pouls qui bat dans nos poignets en est un exemple. Ainsi que la faim que l’on ressent quand un repas met longtemps à venir, ou le désir sexuel qui monte, sans aucune permission de l’intellect. Quand je dis que l’homme moderne s’est fermé à ce qui est autre, je ne veux pas dire qu’il s’est fermé à tout ce qui est à l’extérieur de sa peau. L’homme moderne s’est identifié à son intellect conscient seul. Il traite son corps de la manière qu’il traite tout autre objet naturel : comme quelque chose qui lui « appartient », et qui doit être maîtrisé, et même, comme nous disons souvent aujourd’hui, « converti ». Nous n’avons pas besoin de « sortir de nous-mêmes » pour rencontrer la nature ou le « en soi ainsi », à condition d’avoir une conception du moi qui englobe davantage que l’intellect conscient.

L’ouverture doit donc impliquer le rejet de l’idée que l’esprit est la seule chose qui compte pour l’identité de quelqu’un. Elle doit impliquer la reconnaissance qu’une grande partie du « moi » n’est pas consciemment choisie ou contrôlée. L’ouverture devient alors non pas tant l’ouverture d’un espace qui se remplira par la suite qu’une sorte de communion avec un autre qui, en un sens, n’est maintenant plus aussi autre.

Dans un essai surtout consacré à Benjamin Franklin, D. H. Lawrence offre sa propre « croyance », par opposition à la croyance « sensible » des Lumières qui était celle de Franklin. Il écrit qu’il croit

« Que je suis moi ».

« Que mon âme est une forêt obscure ».

« Que mon moi connu ne sera jamais plus qu’une petite clairière dans la forêt ».

« Que les dieux, les dieux étranges, sortent de la forêt pour entrer dans la clairière de mon moi connu, et ensuite repartent ».

« Que je dois avoir le courage de les laisser aller et venir ».

« Que je ne laisserai jamais l’humanité mettre quelque chose au-dessus de moi, mais que je tenterai toujours de reconnaître les dieux en moi et de m’y soumettre ainsi que pour les dieux dans les autres hommes et femmes » [4].

L’âme est en effet une forêt obscure. Comme l’a dit Héraclite : « Vous ne découvririez pas les limites de l’âme même si vous fouliez chaque chemin : elle a un logos si profond » [5]. Mais l’homme moderne s’est identifié à la petite clairière du Moi connu. En-dehors de cette clairière il y a une grande forêt obscure, et au-delà se trouve la grande nature sauvage qui est le monde lui-même. L’homme l’éclaire avec sa lampe de poche et s’imagine qu’en-dehors de son rayon il n’y a que le vide. Et « petit bois » est le mot ingénieux qu’il utilise pour décrire la minuscule partie qu’il éclaire.

2. Comment appeler les dieux

Arrêtons-nous et examinons à quels moments – à quelles occasions – nous avons le sentiment de la réalité de ce qui est autre. Les meilleurs exemples sont quand les choses tombent en panne ou trompent nos attentes d’une façon ou d’une autre. C’est ainsi que Heidegger approche la question. Nous montons dans notre voiture pour commencer une journée chargée, faire des affaires et faire les courses – et nous découvrons qu’elle ne démarre pas. Mon expérience de telles situations est qu’il y a d’abord un sentiment de quasi « irréalité ». Nous avons envie de dire (et nous disons souvent) : « Je ne peux pas y croire ». Et soudain l’être de cette concaténation de métal et de plastique nous confronte à toute sa facticité frustrante. Une situation encore pire survient quand le corps tombe malade, quand soudain il ne fonctionne pas comme nous l’attendons. Le corps nous semble alors être un simple autre. Ces deux situations, et toutes les autres comme elles, sont des occasions où une chose qui a été prise comme allant de soi semble soudain s’affirmer toute seule. Ce qui avait été regardé comme un simple instrument, comme une extension de la volonté humaine, devient un être en soi. Le résultat est de la frustration, de l’étonnement, de la fureur, et quelque chose comme du respect.

Mais, en termes religieux, ce que nous voulons ce n’est pas d’être intimidé par ceci ou cela, mais plutôt de finir par trouver le monde lui-même respectable dans son étrangeté. Faut-il que le monde « tombe en panne », comme une voiture, pour que nous connaissions cela ? Bien sûr, la réponse est qu’il ne le peut pas. Ce qui arrive très souvent c’est que nous tombons en panne et que le monde nous apparaît comme quelque chose qui pourrait être perdu pour nous à jamais. J’ai à l’esprit des situations où les êtres humains ont un contact avec la mort ou la folie, ou se retrouvent face à leur propre mortalité ou fragilité. Et j’ai souvent pensé que certains hommes prennent délibérément des risques – précipitent délibérément un contact avec la mort – simplement pour pouvoir ressentir un sentiment renouvelé de respect ou d’émerveillement face à l’existence. De tels hommes développent très souvent un « sentiment » non seulement de la bizarre étrangeté du monde, mais aussi une intuition « mystique » de quelque chose comme la divine providence agissant derrière la scène[6].

Heureusement, nous n’avons pas besoin de sauter d’un avion ou de gravir une montagne pour parvenir à l’ouverture du genre qui m’intéresse. Il nous suffit de poser une seule question et d’y réfléchir : pourquoi donc y a-t-il des êtres, plutôt que rien ? Ici encore, j’emprunte à Heidegger, mais pour aller dans une direction que Heidegger n’a pas vraiment explorée[7].

En Inde, il y a un exercice de méditation très simple souvent accompli par les chercheurs de sagesse. Il consiste à prendre n’importe quel objet si banal soit-il – ce peut être un caillou, ou un mégot de cigarette –, à le placer sur le sol, et à tracer un cercle autour de lui dans la poussière. L’effet est de prendre un objet qui normalement est considéré comme allant de soi, qui figure dans la vie comme un simple instrument ou comme quelque chose d’à peine remarqué, et de nous rendre conscients de son être. Disons que c’est un mégot de cigarette. Quand nous traçons un cercle autour, il devient un objet de méditation approprié. Ce sur quoi nous méditions, ce n’est pas sa grossière nature de mégot de cigarette, mais le fait de son être – le fait même qu’il existe. C’est une manière de s’habituer à la merveille de l’être.

Poser la question pourquoi donc y a-t-il des êtres, plutôt que rien ?, c’est tracer un cercle autour ce qui est, tel quel. C’est une manière par laquelle, en un clin d’œil, le monde entier dans lequel nous nous trouvons peut devenir un objet de méditation – et de respect et d’émerveillement.

Quand nous rencontrons l’être-en-soi comme un miracle, il est naturel (et inévitable) que nous nous demandions d’où il vient. La version infantile de cette question est : « Qui l’a fait ? ». La version plus sophistiquée ne s’interroge pas sur l’existence physique de l’univers considéré comme une totalité, mais sur la source de l’abondance qui se présente à nous dans l’univers. Nous nous émerveillons de l’inépuisable richesse de l’univers, de l’infinie multiplicité des types de choses, et des variations de ces types, et de l’infinie complexité de chaque chose, si banale soit-elle. Nous nous émerveillons du continuel réapprovisionnement des êtres – la continuelle parade des types donnant naissance à d’autres semblables à eux, et de la faculté des êtres à se régénérer et à se guérir eux-mêmes. Il est naturel de s’émerveiller de la source de tout ceci. C’est la « source de l’être » que cette question fondamentale, pourquoi donc y a-t-il des êtres, plutôt que rien ?, rend thématique.

Pensez un moment à l’origine d’une source. Où se termine la source et où l’origine commence-t-elle (ou vice-versa) ? A son origine, la source disparaît dans le sol. L’origine est-elle le trou dans le sol ? Assurément non. L’origine est-elle une quantité d’eau distincte de la source ? A nouveau, sûrement pas. La source et son origine se mêlent. L’origine du courant est invisible. Mais nous comprenons que la source s’écoule à partir de cette origine invisible. C’est exactement ainsi que les Grecs concevaient la physis, comme surgissant continuellement d’une origine ultime – archè, en grec. Cette compréhension est le sens des symboles anciens tels que la corne ou le chaudron d’abondance, et le Saint Graal. L’archè est le fondement infondé de toute l’abondance.

Le problème fondamental avec les êtres humains est qu’en fait ils veulent être eux-mêmes l’archè, la source de toutes choses. Toutes nos tentatives pour comprendre une chose quelconque impliquent de saisir comment l’être de la chose découle de certains principes que nous avons découverts. Nos tentatives pour comprendre sont des tentatives de comprendre du-dessous. Nous nous efforçons en effet de supprimer les bases d’un objet et d’en devenir le fondement en finissant par voir comment l’être de l’objet découle de nos idées. Quand le scientifique, par exemple, comprend les phénomènes, il souligne que les phénomènes découlent des principes qu’il instaure[8]. Mais quand nous tournons nos esprits vers l’archè ultime – dont nous venons nous-mêmes –, en dépit de toutes nos affirmations d’avoir conquis la nature, l’être se manifeste comme une donnée mystérieuse et miraculeuse. L’archè est le fond sur lequel la figure de l’être-en-soi se manifeste.

Cependant, comme l’indique l’exemple du cercle autour du mégot de cigarette, on peut trouver une merveille dans un être unique, aussi bien que dans l’être-en-soi. Et quand nous nous tournons, avec cette attitude d’émerveillement, vers les phénomènes individuels dans l’existence, une autre question fondamentale surgit. Nous pourrions nous demander à propos d’une chose quelconque, pourquoi cette chose particulière doit-elle être, et être de la manière qu’elle est ? Prenons le phénomène du sexe. Quand l’esprit tente de penser au sexe d’une manière dépassionnée, cela finit par ressembler à une activité plutôt absurde et grotesque. Pourquoi cela devrait-il être aussi fascinant ? Pourquoi cela devrait-il absorber autant de notre temps et être si important pour nous ? Et pourtant ça l’est. Et plus on tente d’y penser de cette manière, plus on craint de finir par tout gâcher ! Le résultat est que, intimidés par la pure et inexplicable réalité du sexe, nous continuons à nous en émerveiller et à le rechercher comme avant. En fait, c’est peut-être bien le seul domaine, dans la vie de beaucoup de gens, dans lequel le miracle arrive encore[9].

Mais tout le reste peut être approché avec cette attitude d’émerveillement. Un bel animal est aussi un objet d’émerveillement. Pourquoi cette chose particulière doit-elle être, et être de la manière qu’elle est ? Le fait du vent et de la pluie, du soleil et des étoiles, tout cela peut susciter l’émerveillement, et susciter ce questionnement. Et il n’y a pas besoin que ce soit une entité physique ou perceptible : ce peut être le fait de la naissance, ou de la mort, ou des cycles naturels, etc.

Maintenant, quand nous posons cette question, il peut sembler que nous demandons une sorte d’explication officielle et scientifique, mais ce n’est pas le cas. Aucun cours sur la sélection naturelle ne pourra supprimer mon émerveillement devant l’être de mon chat – mon émerveillement qu’une telle chose soit, et soit de la manière qu’elle est. Je n’ai aucune querelle avec l’explication scientifique. Mais l’explication scientifique ne peut pas supprimer cet émerveillement ultime et métaphysique devant la pure existence des choses. Je suis parfaitement prêt à accepter l’explication des scientifiques sur la manière dont les chats sont apparus – mais je regarde quand même mon chat et je me dis : « N’est-ce pas incroyable de vivre dans un monde où des choses aussi merveilleuses existent ? ».

Ma thèse est celle-ci : notre émerveillement devant l’être de choses particulières est l’intuition d’un dieu, ou d’un être divin.

Suis-je en train de dire que quand je regarde mon chat et que je connais ce sentiment d’émerveillement, j’ai l’intuition que mon chat est un dieu ? Oui et non. L’émerveillement que je connais vient de ce que des choses comme cela puissent simplement exister. Je peux tout aussi bien avoir cette expérience en contemplant le soleil, le vent, la pluie, l’océan, les montagnes, etc. Mon émerveillement devant l’être de ces choses est précisément une expérience de leur divinité. Ainsi, il y a des dieux du soleil, du vent, de la pluie, de l’océan, des montagnes, et aussi des chats (les Egyptiens comprenaient très bien cela). En vérité, toutes les choses rayonnent de divinité ; toutes les choses sont Dieu. Et il n’y a pas de contradiction entre cette affirmation et l’affirmation qu’il y a des dieux. Ce sont simplement deux manières différentes de regarder la même chose. Dans la mesure où la divinité des chats rayonne à travers mon chat, il est le dieu des chats.

Il y a un autre aspect dans cette expérience. Quand nous rencontrons les choses dans leur être, et que nous nous émerveillons que de telles choses puissent exister, notre perception du temps et de l’espace change. Quand une chose est regardée avec émerveillement, au sens que j’ai décrit, nous savons simultanément que son être s’étend au-delà du présent temporel. L’objet est donc devant nous, dans le présent, mais simultanément nous avons l’intuition d’un aspect d’éternité dans la chose. Quand je m’émerveille que des choses comme mon chat puissent simplement exister, ce dont je m’émerveille est en un sens le « fait de l’existence des chats » dans le monde. Comme Alan Watts l’a probablement dit, nous nous émerveillons devant le fait qu’il y ait production de chats, de chiens, de gens, de fleurs et de fruits dans ce monde. C’est l’aspect de la divinité qui rayonne à travers la chose, regardée d’une certaine manière.

Nous pourrions penser aux dieux comme à des « régions » de l’être. Il y a autant de dieux qu’il y a de régions de l’être[10]. Notre conscience des régions de l’être ne vient pas par l’analyse philosophique ou la construction de systèmes spéculatifs. Elle vient par l’expérience et l’intuition. Il y a autant de régions qu’il y a d’expériences d’émerveillement devant le fait que « des choses comme X » puissent exister. Et il y a des régions à l’intérieur des régions. C’est ainsi qu’avec un suprême bon sens les Indiens laissaient les choses dans le vague concernant le nombre de leurs dieux. Les récits hindous diffèrent. Certains disent qu’il y a 330.000.000 dieux. Un nombre aussi énorme n’est pas destiné à être un chiffre exact. Il est destiné à suggérer, en fait, l’infinité des dieux, une infinité fondée sur le fait qu’il y a d’infinies expériences possibles d’émerveillement devant les choses. Exactement de la même façon, les anciens auteurs chinois parlent des « dix mille choses », pas pour donner un chiffre précis, mais pour suggérer l’incompréhensible immensité de l’existence.

3. Objections et reponses