Evola frente al fatalismo

Eduard Alcántara

Ex: http://septentrionis.wordpress.com/

INTRODUCCIÓN

Una rígida interpretación de la Doctrina de las 4 Edades podría comportar predeterminismo atentatorio contra el principio Tradicional de la Libertad inalienable del Hombre Reintegrado a su esencia metafísica. Julius Evola mostró esa especial y añadida dosis de ´sensibilidad´ y de poder de interpretación que le posibilitaron el no estancarse en una visión rígida de los diferentes textos Sapienciales y Sagrados del mundo de la Tradición cuando éstos nos hablan de la doctrina de Las Cuatro Edades, pues el proceso de decadencia que ésta nos expone no es irreversible ni está impregnado de un fatalismo contra el que nada pueda oponer el Hombre. El maestro italiano le dio una especial relevancia a la idea de que la involución podía ser frenada e incluso eliminada antes de que aconteciera el final de un ciclo cósmico; esto es, antes del ocaso del kali-yuga. Y sostuvo firme y ocurrentemente esta idea porque creía en la libertad absoluta del Hombre. Porque creía que el Hombre -así en mayúscula-, aparte de tener la clara potestad necesaria para conseguir su total Despertar interior, también tenía en sus manos la posibilidad de devolver a sus escindidas y desacralizadas comunidades los atributos y la esencia que siempre fueron propios del Mundo Tradicional. Porque Evola creía, en definitiva, en el Hombre Superior o Absoluto, Señor de sí mismo. Igualmente creía que la pasividad fatalista del hombre podría prolongar el fin de una etapa. Para los tiempos crepusculares Evola barajaba la posibilidad de acelerar el fin del kali-yuga cabalgando el tigre: acelerando los procesos disolventes que se dan en estos tiempos deletéreos.

Una rígida interpretación de la Doctrina de las 4 Edades podría comportar predeterminismo atentatorio contra el principio Tradicional de la Libertad inalienable del Hombre Reintegrado a su esencia metafísica. Julius Evola mostró esa especial y añadida dosis de ´sensibilidad´ y de poder de interpretación que le posibilitaron el no estancarse en una visión rígida de los diferentes textos Sapienciales y Sagrados del mundo de la Tradición cuando éstos nos hablan de la doctrina de Las Cuatro Edades, pues el proceso de decadencia que ésta nos expone no es irreversible ni está impregnado de un fatalismo contra el que nada pueda oponer el Hombre. El maestro italiano le dio una especial relevancia a la idea de que la involución podía ser frenada e incluso eliminada antes de que aconteciera el final de un ciclo cósmico; esto es, antes del ocaso del kali-yuga. Y sostuvo firme y ocurrentemente esta idea porque creía en la libertad absoluta del Hombre. Porque creía que el Hombre -así en mayúscula-, aparte de tener la clara potestad necesaria para conseguir su total Despertar interior, también tenía en sus manos la posibilidad de devolver a sus escindidas y desacralizadas comunidades los atributos y la esencia que siempre fueron propios del Mundo Tradicional. Porque Evola creía, en definitiva, en el Hombre Superior o Absoluto, Señor de sí mismo. Igualmente creía que la pasividad fatalista del hombre podría prolongar el fin de una etapa. Para los tiempos crepusculares Evola barajaba la posibilidad de acelerar el fin del kali-yuga cabalgando el tigre: acelerando los procesos disolventes que se dan en estos tiempos deletéreos.

DESARROLLO

A la pregunta de ¿qué tipo de hombre es el que puede aspirar a su Reintegración interior y a encauzar a su comunidad por el camino de la Tradición?, se debe responder que no es otro que aquél que es capaz de dominarse a sí mismo, de autogobernarse y (echando mano del taoísmo) de ´ser señor de sí mismo´. Sólo el autarca, del que nos había hablado Evola durante los años ´20 del pasado siglo -durante la que ha sido definida como su etapa filosófica (que ya apuntaba claramente hacia su definitiva etapa Tradicionalista)-, sólo, decíamos, el autarca que no depende del otro, de lo otro, del exterior ni del tú porque no hay circunstancia, ni condicionamiento externo a él, que lo pueda mediatizar y hacer dependiente, sólo él puede, tras haber conseguido gobernarse a sí mismo, ser apto para gobernar a su comunidad. Hablamos, en definitiva, del Iniciado: de aquél que se empezó sometiendo a rigurosos, metódicos y arduos ejercicios/prácticas de autocontrol y descondicionamiento frente a lo exterior (acabamos de hacer alusión a ello) e interno (con respecto a emociones, sentimientos exacerbados, pulsiones e instintos primarios) y que, tras lo cual, ha preparado su alma/mente, en primera instancia, para que sea apta para captar otras realidades (sutiles) que se hallan más allá de las que pueden aprehender los sentidos y para que, más tarde (y tras este último y difícil logro) pueda, asimismo, llegar al Conocimiento de Aquello que se halla más allá, incluso, del mundo sutil y, en definitiva, de cualquier modo de manifestación y que se encuentra, además, en el origen del cosmos. Hablamos, pues, del Conocimiento del Principio Primero o Supremo Eterno, Incondicionado e Indefinible y, hablamos, por otro lado, de la Identificación ontológica del Iniciado con dicho Principio.

El iniciado o (echando mano del léxico budista) Despertado plasmará en sí la Imperturbabilidad del Principio Primero que ha desarrollado en su interior y dicha Imperturbabilidad e Identificación con lo Permanente y Eterno le hará inmune a cualquier tentación hacia lo caduco y superfluo y le hará, por ende, idóneo para dirigir a su comunidad hacia las metas que enfocan hacia lo Alto, Sacro, Estable y Permanente y le alejarán de cualquier veleidad que tienda hacia lo bajo, lo materialista, lo transitorio, lo inestable y lo perecedero.

¿Es posible que se afirme este tipo de Hombre Superior en medio del marasmo vermicular y disoluto por el que discurre el hombre del mundo moderno? ¿Es posible esto en el cenagal de la etapa crepuscular de la Edad oscura –Kali-yuga o Edad de Hierro- por la que atravesamos? El Tradicionalismo, especialmente en boca de Julius Evola, nos responde afirmativamente, aun consciente de lo enormemente complicado que puede resultar. Pero complicado no equivale a imposible. No existe nada imposible para el hombre que se lo proponga. El hombre que opta transitar por las vías de la Tradición no encuentra fatalismos: no encuentra determinismos que no pueda superar.

Para la Tradición el Hombre Absoluto e Integrado no es una quimera, sino, al contrario, una posibilidad que alberga el hombre y que ha pasado de potencia a acto. Si es posible Despertar la semilla de la Eternidad que anida en nuestro fuero es porque la Tradición concibe que somos portadores de ella. Si es posible Espiritualizar nuestra alma, psyché o mens es porque el Espíritu, atman o nous (eso sí, en forma aletargada) también se halla en nosotros gracias a que procedemos, por emanación, del Principio Primero cuya manifestación dio lugar a la formación del cosmos. Somos, pues, portadores de dicho Principio Superior e Imperecedero del que emanamos y tenemos la posibilidad de emprender la tarea heroica de Despertarlo en nuestro interior.

Si el emanacionismo o emanatismo como certidumbre defendida por la Tradición abre las puertas a la consecución del Hombre Reintegrado no ocurre lo mismo con las creencias propias de religiosidades que han de ser enmarcadas en la cuesta abajo propia del mundo moderno. Religiosidades de corte lunar que no conciben el que el hombre comparta esencia ( ni aunque sea en estado quasi larvario que deba ser activada) con el Principio Supremo sino que, por el contrario, afirman que el hombre fue creado (creacionismo) ex nihilo (de la nada) por Dios y que, al no emanar de Él, no comparte nada de Su divinidad. No admiten, por tanto, la Iniciación y la consecuente posibilidad del hombre de transmutarse interiormente (metanoia) y aspirar a Ser Más que hombre: a ser Hombre Trascendente.

Las religiosidades de tipo lunar están por el creacionismo, pues de la misma manera que la luna carece de luz propia y la luminosidad que de ella nos llega no es más que un reflejo de la solar, de la misma manera, decíamos, en este tipo de religiosidad no nos arriba de lo Alto más que un reflejo o aproximación mental que no es otro que el aportado por la única herramienta de encaro del hecho Trascendente que la religiosidad lunar pone al alcance del hombre: la simple fe, la creencia y la devoción. Por lo cual niega la posibilidad de la Gnosis de lo Absoluto y la posibilidad del hombre de llegar a Ser uno con la dicha Trascendencia. Y la niega, repetimos, aduciendo que el hombre no comparte esencia con lo Trascendente y no puede, pues, actualizarlo en sí; aduciéndolo, recuérdese, por sostener que no emana de Él y que en la naturaleza de dicho hombre no se esconde el Espíritu en potencia.

La convicción Tradicional del hombre como portador de Atman o Espíritu hace concebir la esperanza de su Despertar y del heroico cometido de aspirar a culminar la Restauración del Orden Tradicional mediante lo que, etimológicamente, comporta la auténtica Revolución, en el sentido de Re-volvere; esto es, de volver a recuperar la cosmovisión, los principios y los valores que siempre han caracterizado al Mundo Tradicional y que se hallan en las antípodas de la desacralización, del materialismo, del positivismo, del hedonismo, del consumismo y del gregarismo despersonalizado propios de este mundo moderno.

Por el contrario, el hombre concebido por las religiones lunares-creacionistas (aparte de no ser apto para emprender intentos de Restauración de la Tradición) será la antesala de posteriores procesos de decadencia aun mayores, pues al habérsele amputado su dimensión sacro-espiritual se le ha rebajado de nivel ontológico. Ya no podrá entender más sobre lo Trascendente, tal como en la Tradición sí le era posible gracias a lo que él poseía de más que humano; de Sobrehumano, diríamos. Sin Espíritu únicamente le queda el alma, la psyqué o mens para vivir “en orden” con su/s dios/es. Es decir, que ya sólo cuenta con medios meramente humanos para mirar a lo divino y que no son otros que aquéllos que su mente pone a su disposición, a través de la fe y la creencia. Por esto habrá de contentarse con no ser más que un fiel devoto de su/s divinidad/es. E irremediablemente cuando el hombre ha sido obligado a descender a este plano –sin más- humano, cuando la mente ocupa la cúpula en su jerarquía constitutiva, nadie podrá extrañarse que la facultad racional que en ella (en la mente) se halla inmersa se atrofie y pueda dudar de la existencia de cualquier realidad no sensible; como lo es una Realidad Trascendente (más que humana) que no podrá aprehender con sus tan solo humanas herramientas (el método discursivo, el especulativo,…). Nos hallaremos, pues, en los albores del racionalismo, del posterior relativismo para el que no existen Verdades Absolutas y todo plano de la realidad (aun el Superior) puede ser cuestionado y nos hallaremos asimismo, como consecución lógica posterior, en la antesala del agnosticismo y del materialismo.

Las religiosidades de carácter lunar, propias del mundo moderno, fueron segregando un tipo de hombre inclinado, irremisiblemente, a posturas evasionistas con respecto a la posibilidad de búsqueda del Espíritu y con respecto a la posibilidad de actuar sobre el medio circundante con la intención de modificarlo y, más aun, rectificarlo. Frente a ellas se alza un tipo de Espiritualidad Solar y activa (la Tradicional) para la que el fatalismo no existe y para la que el hombre debe trazar su camino (recordando una adecuada imagen aportada por el mismo Evola) tal cual el río circula por el cauce que él mismo ha socavado.

Si el creacionismo excreta un hiato ontológico insalvable entre Creador y criaturas no debe extrañar que de religiones que a esta convicción se adhieren (como las conocidas como religiones del Libro) surgiera un maniqueísmo que dejó, de manera extrema, sin solución de continuidad a Dios y al hombre y que estimó como creaciones del Mal todo el contenido de la manifestación cósmica. Tal aconteció con excrecencias como el catarismo que despreciaban al cuerpo en particular y al mundo físico en general por considerarlos obras del ángel rebelde y caído (Lucifer) y no, como sí consideró siempre la Tradición, como emanaciones del Principio Primero Inmanifestado. El Mundo Tradicional observó y trató siempre al cuerpo humano como el templo del Espíritu, mientras que, p. ej., el judeocristianismo lo contempló como la mazmorra que impedía la liberación del alma (entiéndase, del Espíritu); asimismo la vida terrenal en la que este encarcelamiento tenía lugar la definió como un valle de lágrimas.

Las también conocidas como Religiones del Desierto no conciben la posibilidad del Retorno de la Tradición gracias al accionar del Hombre, pues para ellas el hombre no atesora semilla divina que poder despertar y poderle, así, hacerle apto para revertir los procesos disolventes por los que pueda atravesar el mundo que le circunda, sino que estas Religiones del Desierto provocan una espera pasiva ante el fin de los tiempos, ante la venida de un Salvador o Mesías o ante la Parusía (la vuelta de Cristo) para que la humanidad pueda ser salvada, suba a los cielos, reciba el premio del Paraíso Terrenal (la Tierra Prometida) o para que acontezca la resurrección de la carne.

En la misma línea –y como fiel reflejo de estas Religiones del Libro- el protestantismo representa una vuelta de tuerca más y un intento de corrección de un catolicismo que había adoptado muchas improntas y posturas de espiritualidades precristianas que se situaban muy en la órbita de la Tradición. El protestantismo afirma que es la fe y no las obras las que permiten la Salvación. De este modo cierra las puertas a cualquier aspiración a la Transustanciación de la persona mediante la acción interior (Iniciación), pues accionar no es más que obrar.

El catolicismo o helenocristianismo (opuesto al judeocristianismo) se hallaría en una situación de superioridad frente a otra de las Religiones del Libro como lo es el islamismo, ya que el concepto trinitario defendido por el primero reconoce la posibilidad de divinización del hombre (su palingénesis o segundo nacimiento: a la Realidad del Espíritu) al considerar a la divinidad también en su expresión humana de Hijo. Nada de esto ocurre con (en palabras de Marcos Ghio) el árido monoteísmo semita postulado por un Islam en el que la diferencia de esencia entre Dios (Allah) y el hombre es abisal e insalvable y en la que, por este motivo, a éste se le cierran las puertas de su entronización Espiritual y, en consecuencia, de la posibilidad de ser señor de sí mismo y de trazar su destino y el de sus comunidades.

Quizás, también, no estaría de más realizar algún distingo entre los libros vestotestamentarios y los del Nuevo Testamento, pues hay quien afirma que evangelios como el de San Juan contienen vetas de esoterismo; y no hay que olvidar que este último se afana en la búsqueda y Conocimiento de la Verdad (de la Realidad Suprasensible) y en la consecución de un tipo de Hombre Descondicionado y Diferenciado apto, entre otras cosas, para no dejarse arrastrar por las corrientes disolutorias dominantes en el mundo moderno.

En la misma línea acorde con la Tradición se hallarían todas aquellas manifestaciones que en el entorno de la Cristiandad se reflejaron ya en la Saga Artúrica alrededor de un Ciclo del Grial que se prolongó en el Medievo asociado a órdenes ascético-militares como la de unos templarios que practicaban la Iniciación y cuya veta esotérica también fue consustancial a organizaciones como la de los Fieles de Amor (a la que, p. ej., perteneció un Dante) o la de los Rosacruces. Y en la misma línea Tradicional, dentro también del contexto del mundo cristiano, se hallaría el Sacro Imperio Romano Germánico, cuya cúspide jerárquica, en la figura del Emperador, aunaba las funciones sacra y temporal (política) como es propio de cualquier ordenamiento Tradicional en el que, por este motivo, el gobernante también ejerce de Pontifex o ´hacedor de puentes´ entre lo terrestre y lo celestial; entre sus súbditos y la Trascendencia.

Pero no en esta línea Tradicional se hallaría el misticismo cristiano, pues si la Iniciación prepara al adepto para descondicionarlo mediante prácticas y ejercicios metódicos y convertirlo en Hombre Diferenciado que pueda acceder al Conocimiento de lo Absoluto el misticismo, por contra, no lo prepara para ello sino que se detiene en el cumplimiento de la fe, la devoción y la piedad, siendo por ello que con estos medios mentales (y por ello humanos) no podrá acceder nunca a la Gnosis de lo Superior, sino que, a mucho estirar, se tendrá que conformar con recibir de lo Alto (como si se tratase de una especie de dádiva en agradecimiento por la devoción mostrada) una especie de fogonazo cegador que tan sólo le dará una idea poco aproximativa y muy difusa de lo que se halla más allá de la realidad sensitiva. Esto acontecerá en el mejor de los casos, ya que en muchos de ellos dicho fogonazo no será, en realidad, más que una especie de alucinación provocada en el místico por sus ayunos extremos enajenantes, por la repetición hasta la saciedad -extenuante- de letanías y/o por su actitud mental obsesiva hacia lo divino.

El árido monoteísmo semita al que citábamos más arriba encuentra también fiel reflejo en el judaísmo. Ya hemos hecho alusión párrafos atrás, al mito inmovilizante y fatalista de la resurrección de la carne y del Paraíso Terrenal que sólo acontecerá con la venida del Mesías, pero podríamos reforzar esta ausencia de posibilidad de transustanciación del hombre y de posibilidad de hacer frente a los procesos deletéreos con los que se encuentra, recordando cómo hay muchos judíos ultraortodoxos (como los de la organización Naturei Karta) que consideran al Estado de Israel actual como una impostura que atenta contra sus convicciones religiosas, por cuanto ellos creen que la Tierra Prometida que -más que aproximadamente desde el punto de vista geográfico- se halla en el territorio de dicho Estado sólo les pertenecerá legítimamente tras la venida del Mesías libertador; la cual, obviamente, todavía está por acontecer. No cabe aquí, pues, lucha que llevar a cabo sino la espera pasiva y resignada más absoluta que pueda caber.

Este pasivo dejarse llevar por un movimiento de inercia hacia adelante, esta ausencia de posibilidad de modificar este rumbo no supone más que una especie de caída libre en el vacío que no puede ser cortocircuitada por la acción del hombre y que responde a una cosmovisión de naturaleza lineal, ante la cual se levanta una totalmente disímil que es la propia de la Tradición y que es de orden circular o, como en ocasiones se la ha preferido denominar, de orden esférico.

En su momento hablamos con profundidad de estos dos tipos contrapuestos de manera de concebir la vida y la existencia: la lineal propia del mundo moderno y la circular propia del Tradicional (1). No vamos, pues, a extendernos en este capítulo ya por nosotros trabajado. Tan sólo vamos a apuntar que la cosmovisión lineal no sólo atañe al hecho religioso (de carácter lunar y pasivo) sino también a las excrecencias que ha originado su secularización. Así pues el liberalismo apunta a un camino marcado por una suerte de fatalismo, irremisible como tal y “superior” a las potencialidades del hombre, que está marcado por el progreso continuo (progresismo) y conducirá a una suerte de paraíso terreno atestado de bienes de consumo inacabables, de abundancia ilimitada y, por tanto, de total “felicidad” (vacuna, añadimos nosotros). Y en la misma línea el marxismo trazó otra línea inalterable que conduciría al ideal del comunismo y de su sociedad sin clases sociales y sin superestructuras de ningún tipo: ni Estados, ni ejércitos,…

Ya en su momento hemos apuntado el porqué en lugar de hablarse de cosmovisión cíclica, como propia de la Tradición, en ocasiones se ha preferido hablar de cosmovisión esférica, ya que en una esfera se pueden trazar infinidad de circunferencias que corresponderían a las diversas concretizaciones que el hombre (haciendo uso de su libertad y poder de trazar su destino) puede hacer de las cuatro edades de las que, según diferentes textos Sapienciales Tradicionales, consta un ciclo cósmico humano.

Igualmente en otras ocasiones (2) hemos señalado la posibilidad que tiene el hombre de provocar una especie de cortocircuito en la dinámica propia de la sucesión de las cuatro edades (de Oro, de Plata, de Bronce y de Hierro), poniendo freno al proceso involutivo en lo que la Tradición ha denominado como Ciclos Heroicos, que suponen la Restauración de la Tradición Primordial (Edad de Oro perdida).

De hecho el hombre, haciendo buen uso de la libertad que posee en el sentido de poder marcar su propio camino superando determinismos y condicionantes que pueden parecer fatalmente insalvables, el hombre, decíamos, tiene en sus manos el que el final de la etapa crepuscular del Kali-yuga o Edad de Hierro, porque atraviesa, acontezca antes y, dé, en consecuencia, paso, a una nueva Edad de Oro o Satya-yuga dentro de un nuevo ciclo humano o manvântara o, por el contrario, el que (como consecuencia de posturas pasivas, conformistas, alienadas o marcadas por determinismos varios) dicho final pueda prolongarse más allá de lo que las dinámicas cósmicas podrían hacer indicar.

Pocos como Evola nos han hecho con más nitidez ver cuál es el camino más apropiado para que el hombre sea capaz de llegar a su Integralidad y emprender, después, la tarea de Reconstrucción Tradicional de su derrumbadas sociedades. Este camino, nos dice el maestro italiano, no es otro que el de la vía de la acción, ya sea ésta interna, buscando el desapego y transformación interiores, o ya sea externa, luchando por intentar demoler el deletéreo edificio en ruinas en el que vivimos, con el objetivo de construir, en su lugar, un Orden cimentado en valores imperecederos y en principios inmutables.

Es acción interior lo que se precisa a lo largo de todos estos procesos conocidos con el nombre de Iniciación. El ascesis no es otra cosa que ejercicio interno. La necesaria e imprescindible práctica interior es, en definitiva, acción. Y es por todo esto por lo que la vía más apropiada para completar el arduo y metódico proceso iniciático es, repetimos, aquella conocida como ´vía de la acción´ o ´vía del guerrero´ o shatriya.

Las sociedades Tradicionales estaban constituidas, en su organización jerarquizada, por una élite sacro-guerrero-dirigente, bajo la cual se hallaba la casta guerrera y por debajo de la cual se situaban los estamentos cuya actividad vocacional tenía su eje en las actividades económico-productivas (comerciantes y maestros de talleres, por un lado, y mano de obra por el otro). Con la degradación sufrida en los estertores del Mundo Tradicional las funciones regia o dirigente y sacra se escinden y ya no estarán representadas por aquella élite; dándose paso, por ello, ya en el seno del mundo moderno, a sociedades divididas en las siguientes castas –no representativas del Mundo Tradicional-: brahmanes o sacerdotes, shatriyas o guerreros, viashias o mercaderes y sudras o mano de obra.

En tal estado de cosas la casta a la cual le resulta consustancial la vía de la acción es la más capacitada para emprender la gesta heroica de Restauración de la Tradición. Y así ocurrió a lo largo de las edades que sucedieron al Mundo de la Tradición Primordial o Edad de oro (Satya o Krita-yuga): así ocurrió, pues, en diferentes períodos -Ciclos Heroicos- de la Edad de Plata o Treta-yuga, de la Edad de Bronce o Dvâpara-yuga y de la Edad de Hierro o kali-yuga. Ciclos Heroicos como los protagonizados por héroes como aquéllos que nos refiere la mitología griega al hablarnos de unos Heracles, Aquiles, Ulises o Perseo que se elevan desde su condición de guerreros a la de la Inmortalidad (o, para hablar con más propiedad, Eternidad) a la que les ha llevado, sin duda, un proceso de transustanciación interior. Las polis en que ellos reinen recibirán la impronta sagrada de estos reyes sacros y volverán -aunque sea por un tiempo- a la Edad de Oro perdida: así en la Ítaca de Ulises o en la Atenas de Perseo.

Igual Ciclo Heroico ocurre en buena parte del discurrir de la Antigua Roma, muestra de lo cual es la unión en una misma persona de aquellas dos funciones o atributos que en el Mundo de la Tradición siempre había estado aunados, no sólo en una única persona sino también en la aristocracia a la que aquélla pertenecía; así, la función sagrada (Pontifex) y la función dirigente (como Imperator o jefe de los ejércitos y como Princeps o principal rector político) se unifican en la figura de los emperadores romanos. Su carácter sacro se hace patente por la condición de Iniciados en diferentes ritos -como los de Eleusis o de Mitra- que tuvieron muchos de los emperadores de la Antigua Roma, tales como Octavio Augusto, Tiberio, Marco Aurelio o Juliano.

También, con anterioridad a estos párrafos, hemos mencionado otros Ciclos Heroicos que igualmente se suceden en los momentos menos propicios (Edad de Hierro o, acorde con la ciclología mítica nórdica, Edad del Lobo) para enfrentar una tarea de Revolución (recuérdese: de re-volvere) Tradicional. Ciclos Heroicos como los que rodean la Saga Artúrica y el misterio del Grial o como el que representa el Sacro Imperio Romano Germánico en buena parte de la Edad Media. En este último caso el Emperador es un Ser Iniciado y así lo explicarían, entre otras evidencias, los poderes taumatúrgicos que poseía y que representarían una consecuencia sutil de su condición Sobrenatural. Además se trata de una figura que aúna el poder sacro y el temporal como sucedía en la Edad de Oro. El poder religioso del Papado, en esta etapa, se halla por debajo del sacro ostentado por el Emperador y así quedaba reflejado en la ceremonia de coronación de los Emperadores oficiada por los Papas y que sellaba el reconocimiento, por parte de éstos, de la superior competencia Espiritual del Emperador. En ocasiones algunos emperadores retrasaron en años dicha ceremonia o murieron sin que ella se hubiera realizado y esto aconteció como síntoma de que el Emperador no necesitaba de la acción papal para que su legitimidad fuera reconocida.

Cuando el Papado se negó a reconocer la superioridad Espiritual del Emperador se iniciaron, a raíz de las Querellas de las Investiduras, las guerras entre gibelinos y güelfos. Los primeros reconocían dicha Superior legitimidad del Emperador y los segundos eran partidarios de desposeer al Emperador de su competencia sacra y otorgársela en exclusiva al Papa. El que en una época poco propicia (avanzando el Kali-yuga) estas querellas se fueran decantando del lado güelfo-papal no resulta extraño. La consecuencia de ello es doble: por un lado se desacraliza paulatinamente el poder temporal (representado por el Emperador) y, por ende, poco a poco se desacraliza la misma sociedad y por otro lado se empieza a atomizar Europa en repúblicas (como las italianas) y en reinos que irán dando al traste con cualquier tipo de aspiración unitaria Transnacional (el Imperium) basada en principios Superiores y que tiene la función de representar en la Tierra (el microcosmos) el Ordo reinante en el macrocosmos. (3)

Los Ciclos Heroicos relacionados son un ejemplo más que representativo de la posibilidad real que el hombre posee de trazar su rumbo al margen de las adversidades que pueda encontrar en su periplo vital, destruyéndose, así, cualquier visión del mundo y de la existencia marcada por el fatalismo.

El Héroe, pues, no puede surgir -contrariamente a la opinión de algunos autores tradicionalistas- a partir de la casta sacerdotal o brahmana sino de la guerrera o shatriya, pues con la simple fe (actitud pasiva) del sacerdote es imposible operar transmutaciones en el interior del hombre, pero, en cambio, a través de la vía activa consustancial al guerrero sí es más factible pensar en procesos internos (que deben ser activos) de Liberación Espiritual del hombre.

La primera tarea (la interior) que debe, pues, emprender el hombre es la que puede llevarle a Ser Hombre Diferenciado y Absoluto gracias al Despertar, en su fuero interno, de esa Trascendencia pura e Imperecedera de la que la esencia humana no es ajena. Y para ese fin hay que empezar por derrotar a aquellas fuerzas (tamas, echando mano del tantrismo) que, desplegadas en el mundo manifestado, arrastran hacia lo bajo, hacia lo primario, lo pulsional y lo pasional.

Recalquemos que el Héroe es un Iniciado y que, por tanto, si en el terreno del hecho Trascendente se destierra la Iniciación sólo queda la perspectiva religiosa. Sólo quedan, pues, la fe y las creencias en que todos los píos, creyentes, devotos y cumplidores de una serie de dogmas y preceptos religioso-morales (establecidos pensando en las posibilidades de cumplimiento de la mayoría de los mortales) alcanzarán la salvación, en una suerte de democratismo espiritual marcado por la accesibilidad de la masa a la vida celestial, cuando, por el contrario, el Despertar al que va asociada la Iniciación es un logro que sólo una minoría apta y voluntariosa puede alcanzar. Según la perspectiva religiosa no cabe acción transfiguradora interior y la consecuencia de esto es la promoción de un evasionismo en el plano de lo interno que, por lógica consecuencia, acabará afectando al plano externo del individuo conduciéndole a la inacción exterior y a su pasividad ante la posibilidad de cambiar los signos deletéreos de los tiempos.

Hemos ya indicado el porqué, con Evola, sostenemos que debe ser a través del guerrero -y de su arquetipo- mediante quien se pueden operar los actos heroicos Reintegradores. Y lo hemos sostenido negándole esta posibilidad a la figura sacerdotal. Un signo más de esta no aptitud del brahmana para la transustanciación interna vendría dado por un dato básico que ilegitimiza su misma existencia social y que, sencillamente, es el de que esta casta no existía en el Mundo Tradicional sino que su aparición viene directamente ligada con los procesos involutivos que desembocaron en el mundo moderno, al separarse las funciones espiritual y temporal que antes estaban encarnadas por la aristocracia sacro-guerrera-dirigente. Podemos comprobar cómo en civilizaciones como la de la China o el Japón Tradicionales no existía casta sacerdotal o cómo en la antigua Roma tampoco. En ésta los ritos sacros eran oficiados por la élite de un patriciado cuya función dirigente y guerrera también le eran propias; así lo vemos, p. ej., en un Julio César como flamen dialis u oficiante de los ritos sacros consagrados al dios Júpiter. También “en la antigua India aparecen, como proceso involutivo, los brahmanes (a partir de los purohitas, que eran sacerdotes que dependían del rey sacro y cuyo origen hay que buscarlo en cultos dravídicos anteriores a las invasiones de pueblos indoeuropeos) y se convierten en casta dominante. Casta, por tanto, inexistente en el mundo Tradicional, en cuya pirámide social encontramos en primer lugar, en su cúspide, la casta regioguerrera y aristocrática de atributos sagrados, en segundo lugar, por debajo de ella, la guerrera propiamente dicha y en tercer puesto, en su base, la de todos aquellos que se dedican a actividades de tipo económico: comerciantes, artesanos, agricultores, campesinos,…” (4)

En la misma línea señalábamos en su día que “…Sin duda las formas espirituales precristianas –el mal llamado paganismo- habían entrado, desde hacía ya tiempo, en un proceso de decadencia que, por ejemplo, en buena parte del mundo celta había dado pie a la aparición y hegemonía de la casta sacerdotal de los druidas. La irrupción de esta casta coincide con una cierta deriva matriarcal en el seno de muchos pueblos celtas. Antes de darse este declive, el patriarcado del mundo celta corría paralelo al hecho de que los ritos sagrados eran ejercidos por la aristocracia dirigente.” (5)

Por estas razones si nos colocásemos en la problemática que se vivió en el Medievo y que llevó a los enfrentamientos entre gibelinos y güelfos o a la eliminación de la Orden del Temple (que se selló, definitivamente, con la quema en la hoguera de su último Gran Maestre Jacques de Molay, en 1.314, en la îlle des juifs del río Sena, en París) por decisión de unas jerarquías eclesiásticas (personificadas en la figura de Clemente V) que abominaban de todo lo que fuera esoterismo e Iniciación y por decisión, asimismo, de un Estado francés (en la figura de Felipe el hermoso) que quería asentar su poder en forma omnímoda y opuesta a cualquier ideal Imperial como el del Sacro Imperio Romano Germánico al cual los templarios siempre habían apoyado, si nos colocásemos, decíamos, en tal problemática y la enfocáramos desde el punto de vista Tradicional, aplicado a la estructuración social que debe tener cualquier sociedad Tradicional que se precie de ser tal, deberíamos situar en la legítima cúspide de la pirámide social al Emperador y a la élite sacroguerrera que representarían órdenes ascético-militares como la de los templarios. Bajo este primer estamento se hallaría el meramente guerrero y por último el económico-productivo. Siendo de esta manera no cabe, pues, el Papado en un ordenamiento Tradicional ni caben los eclesiásticos (cardenales, arzobispos, obispos, monjes, sacerdotes,…) por representar, todos ellos, un tipo de religiosidad lunar y pasiva.

La adecuada interpretación de la Tradición es la que debería llevar a las certidumbres que estamos sosteniendo. Y las sostenemos por haber visto en Evola el más adecuado intérprete de los parámetros esenciales en que sustenta el Mundo Tradición. Así, p. ej., lo supo también ver un encriptado grupo de personas que allá por los años ´70 de la pasada centuria redactaron una serie de interesantes escritos que bebían del legado Tradicional transmitido por Julius Evola. Se dieron a conocer como los dioscuros (así eran conocidos los hermanos Cástor y Pólux de los que nos habla la mitología griega) y nos dejaron sentencias y reflexiones muy ilustrativas al respecto de las ideas que pretendemos transmitir con el presente trabajo. Algunas de estas sentencias y reflexiones las relacionamos a continuación:

“…ni se llegue a un compromiso consigo mismos fingiendo encerrarse en una torre de marfil en la cual se espera el último derrumbe, el dicho justo sea en vez ´si cae el mundo un Nuevo Orden ya está listo´”.

“´Existe quien no tiene armas, pero el que las tiene que combata. No hay un Dios que combata por aquellos que no están en armas´. Tal es la invitación a la lucha dirigida por el maestro pagano Plotino”.

“Sólo del hombre y exclusivamente de él dependerán las elecciones futuras”.

“No hay justificación o comprensión, sino inexorable condena hacia aquellos que, teniendo las posibilidades no combaten y que por inercia se dejan abandonar en forma masoquista a un perezoso fatalismo”.

“Preparar silenciosamente las escuadras de los combatientes del espíritu para que, si y cuando los tiempos se tornen favorables, este tipo de civilización pueda ser destruida en sus raíces y ser sustituida con una civilización normal. Recordando siempre al respecto que los tiempos pueden ser convertidos en favorables y que el hombre es el artífice del propio destino”.

“No existe una condición externa en la cual no se pueda sin embargo estar activos por sí y para los otros”.

“Ha habido una indulgencia en femeninas perezas permaneciendo en la espera de lo que debe acontecer, casi como si se tratara de un buen espectáculo televisivo en el cual el espectador no está directamente implicado”.

“La espera pasiva y mesiánica no pertenece al alma occidental”.

“Verdad tradicional que justamente en la edad oscura son preparadas las semillas de las cuales surgirá el Árbol del ciclo áureo futuro, por lo que nunca, ni siquiera en la época férrea, la acción tradicional se perderá”

“El prejuicio materialista remite las causas de los acontecimientos únicamente a fenómenos de carácter natural. A tal obtusa concepción nosotros oponemos resueltamente la enseñanza según la cual cada pensamiento viviente es un mundo en preparación y cada acto real es un pensamiento manifestado”.

“Nosotros encendemos tal llama, en conformidad con el precepto ariya de que sea hecho lo que debe ser hecho, con espíritu clásico que no se abandona ni a vana esperanza ni a tétrico descorazonamiento.” (6)

El hombre de alma pasiva y mesiánica (del que hablaban los dioscuros) aceptará con bíblica resignación el destino que le ha impuesto su dios y, a diferencia del Héroe Solar, nunca pensará en rebelarse contra sistemas políticos antitradicionales, injustos, alienantes y explotadores.

El Hombre de la Tradición, por contra, más que amilanarse por la tremenda dificultad de encontrar el Norte que supone el vivir en la etapa crepuscular de la Edad Sombría o Kali-yuga, más que amilanarse verá en ello una oportunidad de arribar más Alto que, tal vez, donde hubiera podido llegar en otras edades no tan abisales del discurrir del hombre por la existencia terrena, pues al encontrarse en las ciénagas más espesas necesita de un mayor impulso para salir de ellas y este mayor impulso le puede catapultar mucho más Arriba: a la actualización del Principio Eterno que aletarga en su fuero interno.

La Tradición concibe que el Hombre Diferenciado puede entrar en las moradas celestiales dando una patada en las puertas del Cielo, sin complejos de inferioridad, mirando cara a cara a la divinidad, de tú a tú. Y, más aun, puede aspirar a superar la esencia de los mismos dioses o numens (como parte de la manifestación que éstos son) para pasar a Ser uno con el Principio Primero que se halla por encima y más allá del mundo manifestado.

En contraste con el Héroe Olímpico que nunca supo ni sabe de complejos de inferioridad ni de ineptitudes cuando miraba y mira a la Trascendencia encontramos al hombrecillo producto del mundo moderno alicorto e incapaz de arribar al Despertar a la Realidad Metafísica. Hombrecillo al que, p. ej., ya vemos cómo en la antigua Roma los Libros Sibilinos (7) obligan a practicar la genuflexión dentro del contexto representado por el alejamiento del mundo romano con respecto al Ciclo Heroico que le fue propio.

Hemos tratado en otro lugar de la Doctrina de las Cuatro Edades (8) y de la posibilidad heroica de ponerle freno a la espiral desintegradora e involutiva que ella nos explica. Autores como René Guénon nos han hablado (9), a partir del estudio de los textos Sapienciales del hinduismo, de la duración de cada una de las cuatro edades de que consta un Manvântara o ´ciclo de humanidad´, diciéndonos que la Edad de Oro, Satya-yuga o Krita-yuga tiene una duración de 25.920 años, la Edad de Plata o Trêta-yuga 19.920, la Edad de Bronce o Dvâpara-yuga 12.960 y la Edad de Hierro, del Lobo o kali-yuga 6.480. Igualmente afirma el Tradicionalista francés que nos hallamos en una fase avanzada del kali-yuga. Nótese que la duración de cada edad sigue una proporción de 4, 3, 2, 1, lo cual nos hace comprender que cada edad dura menos que la anterior en cuanto comporta un mayor nivel de decadencia, tal cual acontece con la bola de nieve que a medida que va bajando por la pendiente de la montaña se va haciendo mayor al igual que la velocidad que va tomando: su aceleración acaba resultando ciertamente vertiginosa. Si la Edad de Oro equivale al Mundo de la Tradición Primordial y puede ser calificada como la Edad del Ser y de la Estabilidad (de ahí su mayor duración) las restantes edades comportan la irrupción de un mundo moderno que puede, a su vez, ser denominado como mundo del devenir y del cambio (de ahí la cada vez menor duración de sus sucesivas edades). En verdad, no en balde, se puede constatar que en los últimos 50 años la vida y las costumbres han cambiado mucho más de lo que habían cambiado en los 500 años anteriores. Los traumáticos conflictos generacionales que se sufren, hoy en día, entre padres e hijos no se habían dado nunca en épocas anteriores (al menos con esta intensidad) debido a que los cambios en gustos, aficiones, hábitos y costumbres se sucedían con más lentitud. Los cambios bruscos, frenéticos y continuos propios de nuestros tiempos han dado lugar a lo que Evola definió como el hombre fugaz. Hombre fugaz que es el propio de la fase crepuscular por la que atraviesa la presente Edad de Hierro, caracterizada (esta fase) no ya por la hegemonía del Tercer ni del Cuarto Estado o casta (léase burguesía y proletariado) sino por la del que, con sagacidad premonitaria, Evola había previsto, pese a no haber vivido, como preponderancia del Quinto Estado o del financiero o especulador propio del presente mundo globalizado, gregario y sin referentes de ningún tipo. Este sujeto hegemónico en el Quinto Estado equivaldría al paria de las sociedades hindúes que no es más que aquél que ha sido infiel, innoble y disgresor para con su casta y ha sido expulsado del Sistema de Castas para convertirse en alguien descastado y sin tradición ni referentes. El hombre fugaz no se siente jamás satisfecho, vive en continua inquietud y convulsión. Su vacío existencial es inmenso y nada le llena. Intenta distraer dicho vacío con superficialidades, por ello su principal objetivo es poseer, tener y consumir compulsivamente. Cuando consigue poseer algo enseguida se siente insatisfecho porque ansía poseer otra cosa diferente, de más valor económico o de mayor apariencia para así poder impresionar a los demás. Y es que el mundo moderno es el mundo del tener y aparentar, en oposición del Mundo Tradicional que lo es del Ser. Este hombre fugaz se mueve por el aquí y ahora, pues lo que desea lo desea inmediatamente, no puede esperar. Su agitación no le permite pensar en el mañana.

El politólogo Samuel Huntington habló del fin de las ideologías (la llamada postmodernidad), bien que pensando que con el fin del comunismo en el poder, escenificado con la Caída del Muro de Berlín, se rendía el orbe a las excelencias del capitalismo liberal. Aunque más bien el mundo caía en manos de los caprichos del capitalismo financiero, alma de la globalización. Las ideologías que surgieron como consecuencia de los efectos nefastos que acarreó la Revolución Francesa habían quedado relegadas a un muy segundo lugar. Un cierto altruismo que aún conservaban los adalides del liberalismo y del marxismo cuando más que pensar en sus satisfacciones personales pensaban en un futuro (al que más que probablemente ellos no llegarían a conocer) de paraíso liberal (con provisión ilimitada de bienes de consumo) o comunista (con el triunfo definitivo del proletariado y la desaparición de cualquier superestructura), ese cierto altruismo, decíamos, quedaba defenestrado con el fin de las ideologías y el advenimiento del Quinto Estado con la hegemonía del hombre fugaz egoísta e individualista por antonomasia. (10)

Ante este desolador panorama actual sin duda resulta más difícil derrotar a los fantasmas del fatalismo e insuflar la convicción de que se puede voltear semejante emponzoñado estado de cosas.

Un cierto determinismo expele el posicionamiento de quienes interpretando los datos aportados por Guénon se han aventurado a datar los inicios y finales de cada una de las Cuatro Edades de que consta un manvântara. Así tenemos que se ha escrito que la Edad de Oro habría empezado el año 62.800 a. C. para acabar el 36.880 a. C. La Edad de Plata habría, lógicamente, comenzado con el fin de la anterior y se habría alargado hasta el año 17.440 a. C. Tras acabar ésta se habría dado paso a una Edad de Bronce que habría concluido en el 4.480 a C. Finalmente este último año sería cuando se habría iniciado la actual Edad de Hierro; la cual concluiría el año 2.000 d. C…

En otros sitios se puede observar cierta variación en cuanto a la datación de las Cuatro Edades, situando el comienzo del Kali-yuga el año 3.012 a. C., su mitad el año 582 a. C., el inicio de su crepúsculo el año 1.939 d. C. y en el 2.442 d. C. el final de la Edad de kali (esa especie de demonio de piel oscura de la que nos habla el Bhagavad Purana) o de la que ya los textos Sacros de la Tradición hinduista denominaron era de la riña y de la hipocresía.

Contrariamente a Guénon, Evola nunca habló de la duración de cada yuga o edad, porque para el gran intérprete romano (aunque siciliano de nacimiento) de la Tradición ello suponía un cierto tic fatalista de no poca consideración. Datar el año exacto de inicio y fin de una Edad comporta no creer en que el hombre, si se lo propone, puede convertirse en protagonista de su andadura existencial y de la andadura de sus comunidades. Pues el hombre es libre para Despertar al igual que lo es para condenarse. Sin duda la duración de cada yuga que hemos visto, párrafos atrás, en Guénon anda en relación directa con las dinámicas propias de las fuerzas sutiles que forman el entramado del Cosmos y que pueden adoptar un cariz disolvente para el hombre o, por contra, reintegrador de su Unidad perdida. De estas dinámicas nos habla el I Ching o Libro de las Mutaciones y entiende, asimismo, una deriva del mismo cual es el Tao-tê-king de Lao-tsé. Según estas enseñanzas aportadas por ambas fuentes Tradicionales de Ciencia Sagrada llega un momento en el que la expansión de ciertas fuerzas catagógicas o alienantes llega a tal punto que deberá detenerse, para después retroceder y dejar que el espacio que habían ocupado pase a ser enseñoreado por fuerzas de índole anagógica o Elevadora. Se habría, de esta manera, puesto punto y final al kali-yuga para dar paso a otro nuevo ciclo humano o manvântara con el inicio de una nueva Edad de Oro o Satya-yuga (Edad de Sat -Ser, en sánscrito). Sin duda en la mentalidad de Evola datar con exactitud cuándo estos cambios cósmicos acontecen significaba anular el protagonismo y la libertad del hombre a la hora de trazar el cauce de su andadura. Para el maestro italiano se trataba de aprovechar los estertores del predominio de las fuerzas catagógicas para ponerle fin a su hegemonía cuanto antes mejor. Y se trataba, asimismo, de acabar con la pasividad fatalista del hombre moderno con el objeto de que dichos estertores no se alargaran más allá de lo que los textos Tradicionales habían calculado (sin duda, de modo aproximativo). Por otro lado, volvemos a reincidir en el tema clave de este ensayo en el sentido de que incluso en pleno auge hegemónico de fuerzas disolventes el hombre no debe renunciar a la gesta Heroica de Reconstituir en sí mismo la Unidad perdida y de Restaurar el Ordo Tradicional (sea, eso es otro cantar, de manera más o menos duradera).

En una de las dataciones que hemos aportado hemos indicado que la mitad de la Edad de Hierro tendría lugar el año 582 a. C. Vamos a aprovechar esta fecha por tratarse de un s. VI a. C. sobre el que Guénon vertió una serie de reflexiones dignas de comentar. Para éste, no obstante, la mitad del kali-yuga había acaecido antes. Se queja el Tradicionalista francés (12) de las conclusiones vertidas por la historiografía al uso por haber catalogado como de oscurantista todo lo acontecido antes de ese siglo y porque dicha historiografía oficial hace comenzar en el transcurso de dicha centuria la etapa de “civilización” del mundo clásico cuando, en cambio, según su parecer (el de Guénon) existe una continuidad con los siglos anteriores y más concretamente con las vetas de Tradición que aún existían. Así pues, para él la aparición del pitagorismo en aquel siglo, en Grecia, no supone ningún punto de inflexión en ningún sentido sino que representa una readaptación del orfismo. La irrupción del segundo Zaratrusta (este nombre equivaldría más a una función que a una persona) en Persia también supondría una adecuación del mazdeísmo. La elaboración del Confucionismo (siempre durante el mismo siglo) en China sería el aporte ideal de códigos sociales y éticos destinados a una mayoría no apta para aprehender las Verdades Metafísicas que ofrecía el taoísmo para una minoría metafísicamente apta. Sí, como primera excepción a lo dicho, contempla Guénon un punto de inflexión en la aparición de la filosofía en Grecia, pues a su loable motivo de aparición (inscrito etimológicamente en el mismo vocablo filosofía: amor a la sabiduría) le sucede la problemática de la adopción de herramientas humanas (los métodos especulativo y discursivo) para intentar comprender Realidades Suprahumanas como lo son las Realidades Metafísicas (11); sin obviar la deriva posterior que, en cuanto a los fines de sus elucubraciones, protagonizaron muchos filósofos y muchas escuelas filosóficas (cada vez en mayor número a medida que discurría el tiempo). Y como segunda excepción considera Guénon que la aparición del budismo en el s. VI a. C. supone una caída con respecto al hinduismo imperante en la India, pues opina que el budismo estaría atentando contra la jerarquía consustancial a cualquier sociedad Tradicional al abrírsele la posibilidad de acceso a la Realidad Absoluta a cualquier hombre, independientemente de la casta a la que pertenezca, que tenga la aptitud y la voluntad para intentarlo; además de sopesar como de antitradicional el que quien sigue la vía del budismo abandona su pertenencia social a la casta en la que nació. Para Guénon, con toda seguridad, sólo el brahman o sacerdote podría aspirar al acceso al Plano de la Trascendencia. Para Guénon, tengámoslo en cuenta, sólo el brahman puede Restaurar la Tradición perdida.

Contrariamente a lo expuesto por Guénon, Evola no considera la aparición del budismo como un punto de involución con respecto al hinduismo sino como un punto de superación con respecto a un hinduismo que había caído en un ritualismo vacío y le había dado la espalda al esoterismo. El budismo, además, es fundado por Gautama Siddharta: un shatriya miembro de uno de los linajes guerreros más tradicionalmente valerosos de la India (Shankya). Para Evola, la formulación del budismo constituye, pues, un acto Heroico protagonizado por alguien perteneciente a la única casta capaz de emprender gestas de Reconstitución de la Tradición. Para Evola el budismo no atenta contra la jerarquización social Tradicional y no lo hace por dos motivos: uno, porque la estratificación social de la India de entonces no se puede definir como de Tradicional, ya que las funciones sacra y guerrero-dirigente se hallan divididas entre brahmanes (que profesan, además, un tipo de religiosidad lunar) y shatriyas y no se encuentran, como correspondería a un Ordenamiento Tradicional, encarnadas en una misma élite. Y el otro motivo por el que el budismo, en opinión de Evola, no atenta contra la jerarquización social del Mundo Tradicional es que para el Hombre Superior -y tan solo para este tipo de Hombre- no deben existir normas, morales ni reglamentos (entre ellos los que exige cumplir una casta para con sus miembros) que puedan ejercer el papel de cortapisas y obstáculos para aquél que pretende elevarse más allá de su condición humana con el fin de acceder a una de tipo Suprahumano. Sí, en cambio -como no podía ser de otro modo- en el parecer de Evola el resto de personas (que no tienen la capacidad y/o la voluntad de encarar la praxis de las Realidades Suprasensibles) debe someterse al sistema Tradicional estamental que ayudará a gobernar sus vidas, ya que estas personas no son capaces de llegar a autogobernarse; a ser señores de sí mismos.

Si el Hombre de la Tradición es un Hombre que no conoce de fatalismos paralizantes huelga comentar que tampoco concibe de la existencia de determinismos inmovilizantes con respecto a la aspiración de emprender cualquier empresa Superior:

-Ni determinismos de casta, por más que los miembros de unas (guerreros) sean más propicios para emprender actos Heroicos que los de las restantes o resulten más aptos para llegar a estados de conciencia más sutiles de la Realidad Suprasensible; o para llegar, incluso, más allá de cualquier Realidad sutil.

-Ni determinismos históricos (el determinismo histórico que, de acuerdo a los postulados del materialismo dialéctico, postula que la historia se hace a sí misma: tesis más antítesis= nueva tesis; o igual a cambios y nueva etapa histórica). El historicismo considera al hombre como sujeto pasivo, sin posibilidad de escribir la historia por sí mismo; sin posibilidad de hacer historia. Ésta última sería algo así como una entidad con vida autónoma cuyas nuevas manifestaciones no serían más que la consecuencia de su misma dinámica interna y en las cuales el ser humano no tendría ningún papel activo. La dinámica económica, social, cultural y política de un período dado serían la lógica, fatal, e inevitable, consecuencia de la que aconteció en la etapa anterior.

-Ni determinismos religiosos concretados en un dios omnipotente que hace y deshace a su antojo y sin que, fatalmente, el hombre-criaturilla pueda hacer nada para marcar su propio rumbo.

-Ni determinismos ambiental-educativos que condicionen totalmente el camino a elegir y a seguir por el hombre.

-Ni determinismos cósmicos en la forma de un Destino que todo lo tiene irremisiblemente programado de antemano.

Y que para el Hombre Verdadero no existen determinismos cósmicos se cerciora si se tiene presente el que todas las doctrinas Sapienciales nos hablan de fuerzas (o numens) que interactúan armónicamente en el Cosmos. La dinámica de estas fuerzas cósmicas influye en la existencia de los hombres y en el devenir de los acontecimientos, pero no de manera fatalista e insoslayable. El Mundo Tradicional ofició, siempre, ritos sagrados que hacían posible el conocimiento de cuáles eran las dinámicas que, en un momento determinado, seguían o seguirían dichas fuerzas cósmicas, pero también ofició sacrificios (oficios o ritos sacros) que tenían como objetivo el poder influir –a favor propio- sobre estos numens para hacerlos propicios en momentos en que podían no serlos para los intereses personales o de la comunidad. Es por lo cual que con estos sacrificios el hombre podía labrarse su propio destino operando sobre determinadas dinámicas cósmicas que, en ciertos momentos, no les eran favorables.

Evola sabía que dichas dinámicas influían en el hombre (que comparte fuerzas sutiles con el Cosmos), pero también era consciente de que influir no significa fijar ni significa determinar irremisiblemente. Además, hay siempre que tener presente que el que ha elegido con éxito la vía de la transustanciación interior vence todas estas influencias porque se encuentra por encima de cualquier numen o fuerza cósmica: se halla por encima de cualquier atisbo (por muy sutil que éste sea) del mundo manifestado porque ha realizado en sí la Gran Liberación y el total descondicionamiento.

El Héroe se niega a ser arrastrado por la corriente porque está convencido de que nada puede a su voluntad y de que, por tanto, puede sobreponerse al accionar de las leyes cósmicas. Está convencido de que la libertad que ha conseguido en su interior (su descondicionamiento con respecto a cualquier atadura y determinismo) le ha hecho invulnerable a estas leyes cósmicas, a estos numens; en definitiva, al Destino.

El mundo nouménico constituido por todo un entramado de fuerzas sutiles explica la armonía y el dinamismo del cosmos. Y en consonancia y en armonía con ese mundo nouménico es como deben estar dinamizadas las fuerzas sutiles del ser humano, ya que si éstas no están armonizadas con sus análogas del resto del cosmos discurrirán a tal fuerte contracorriente que acabarán por desarmonizarse también entre ellas mismas (en nuestro interior). De aquí, pues, la importancia que en el Mundo de la Tradición se le dio siempre a la realización y correcta ejecución de los ritos sagrados. Ritos que tenían o bien la finalidad de hacer conocer a sus oficiantes cuál era la concreta dinámica cósmica de un momento dado, bien con tal de no actuar aquí abajo contrariamente a dicha dinámica (en batallas, empresas arriesgadas, en la elección del momento de la concepción de la propia descendencia o del momento más idóneo para contraer matrimonio o para coronar a un rey,…) o bien con tal de poder adoptar las medidas apropiadas para actuar a sabiendas de que se hará a contracorriente de ese mundo Superior. O bien estos ritos se efectuaban con la intención de que fuesen operativos, esto es, de que tuviesen el poder de actuar sobre ese mundo Superior para (en la medida en que fuera posible) modificar su dinámica y hacerla favorable –o menos antagónica- a las actuaciones que se quisieran llevar a cabo aquí abajo.

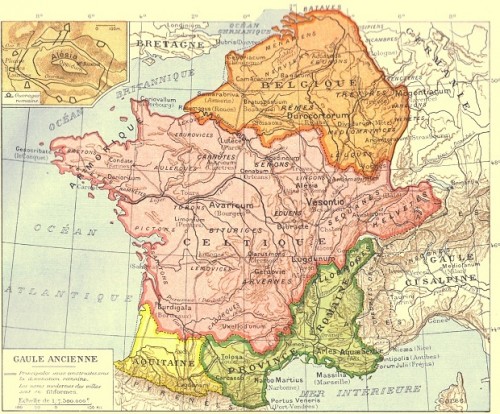

Hay quien se pregunta por las razones por las cuales hombres como el de origen indoeuropeo, que tan adecuadamente conoció de este tipo de ritos operativos y los ejecutó y que protagonizó siempre tantos Ciclos Heroicos, ha podido hundirse en simas tan profundas como en las que se halla a día de hoy. Seguramente ha sido el que más aceleración le ha impreso a su caída; cierto es que en el actual estado de globalización, por el que atraviesa todo el planeta, prácticamente todos los pueblos del orbe se han igualado en niveles de sometimiento a los dictados de la materia y de lo infrahumano.

Seguramente para encarar la respuesta a esa pregunta habría que empezar resaltando la evidencia de que el hombre indoeuropeo (antes de la postración en la que caído) siempre fue muy dado a la libertad, tanto en lo social, como en lo político y en lo Espiritual. Por ello siempre conformó sociedades de tipo comunal y orgánico unidas a entes políticos superiores (el Regnum y, mejor aun, el Imperium) por el mero principio de la Fides y no por la fuerza ejercida desde las altas jerarquías. Por ello, también, aspiró siempre a la suprema libertad: la libertad interior que se obtiene tras un duro, riguroso y metódico ascesis que no es otra cosa que la Iniciación y en cuyos estadios iniciales pugna por el descondicionamiento del Iniciado con respecto de todo aquello que lo mediatiza y esclaviza.

Siempre, repetimos, fueron muy propias del mundo indoeuropeo el tipo de sociedades orgánicas (como corresponde a cualquier sociedad que se precie de Tradicional) que no basan, por tanto, su cohesión a través de la fuerza material ejercida por los que detentan el poder sino que basan su unidad en la libre elección hecha (a través de la fides juramentada al Regnum o al Imperium) por los entes sociales o políticos que armónica y orgánicamente las componen.

Este hombre mostró muy a menudo su capacidad de ser señor de sí mismo (de autogobernarse y autodominar su mundo psíquico), sin que, por tanto, necesitase que le reglamentaran todos los aspectos de su vida cotidiana hasta el más ínfimo detalle; como, por el contrario, aconteció siempre –y acontece- con otros pueblos –pelásgicos, semitas,…- cuyas religiones ordenaron –y/u ordenan- hasta el extremo, mediante normas y dogmas, toda la existencia de sus miembros. Para la élite Espiritual de ese hombre indoeuropeo cualquier ligadura social y moral hubiera representado un obstáculo en medio de la vía de descondicionamiento que estaba recorriendo.

Pero, cuando dicho hombre se aleja de la Tradición y rompe, por tanto, con lo Alto no halla en su caída ni férreas morales ni dogmas ni reglamentaciones omnipresentes que atenúen dicha caída; morales y dogmas que, al modo de ataduras, si bien le hubieran impedido Ascender también le hubieran evitado el estrellarse, de forma tan estrepitosa y categórica, contra los abismos.

Aquí podemos encontrar las razones de esa caída libre que este hombre viene protagonizando. Caída libre no fatal ya que, no lo olvidemos, siempre puede ser frenada en acto heroico que, de realizarse, le puede volver a catapultar desde lo más bajo hacia lo más Elevado.

Hemos señalado, a lo largo de este escrito, ciertas discrepancias de enfoque habidas entre Julius Evola y René Guénon. Se trata de unas discrepancias que no afectan a las coincidencias básicas que ambos Tradicionalistas mostraron en sus disecciones del Mundo Tradicional y sus denuncias del mundo moderno, pero no está carente de relevancia el que sigamos mostrando alguna otra divergencia, por cuanto está íntimamente relacionado con el tema del presente trabajo. Se trata de una divergencia que ambos autores estuvieron, a finales de los años ´20 del s. XX, dirimiendo en forma epistolar y que ha sido agrupada bajo la cabecera de “Polémica sobre la metafísica hindú”. Evola denuncia algunos ciertos contenidos del libro de Guénon “El hombre y su devenir según el Vedânta” en el sentido de los peligros evasionistas a los que puede conducir el vedântismo (sobre todo el vedântismo advâita) que tuvo a bien exponer Guénon en dicha obra (13). Es así como Evola lo percibe cuando opina sobre esta interpretación de los Vedas que es el Vedânta. En tal línea el maestro italiano afirma que “el punto de vista del Vedânta es que el mundo, procedente de estados no manifestados, vuelve a sumergirse en ellos al final de cierto período, y ello recurrentemente. Al final de tal período, todos los seres, bon gré mal gré, serán por tanto liberados, ´restituidos´.” Evola nos advierte del fatalismo que envuelve a estas creencias y nos advierte de que si el hombre, junto a toda la manifestación, volverá a Reintegrarse en el Principio Supremo del que procede y será, así, restituido a lo Eterno e Inmutable no se hace necesaria ninguna acción: ni interna tendente a la Liberación ni externa que apunte a la Restauración del Orden Tradicional, ya que, tarde o temprano, toda la humanidad (así como todo el mundo manifestado) acabará Liberada cuando haya sido reabsorbida por el Principio Primero. Ni que decir tiene la pasividad a la que dichas creencias pueden llevar.

Igualmente nos advertía Evola de que considerar, tal como hace el Vedânta, al mundo manifestado como mera ensoñación (Mâya) puede abocar a posturas evasionistas con respecto al plano de la inmanencia. Puede llevar al refugio en el Mundo de la Trascendencia y a dar la espalda a una realidad sensible sobre la que el Hombre Tradicional debe tener muy claro que debe actuar para sacralizarla y convertirla en un reflejo de lo Alto (recuérdese el Imperium, en el microcosmos, como reflejo del Ordo macrocósmico). De no actuar en este sentido nos olvidaríamos -empleando terminología del hermetismo alquímico- del coagula que debe seguir al solve en todo proceso de metanoia o transformación interna; nos olvidaríamos, pues, de la materialización del Espíritu que debe seguir a la fase de Espiritualización de la materia propia de los procesos Iniciáticos.

No es nuestra intención la de resaltar desavenencias doctrinales entre Evola y Guénon sino la de hacerlo sólo si tienen una incidencia directa en el tema que estamos trabajando en este escrito. Pocos años después de haberse producido esta discrepancia epistolar, el mismo Evola reconocía, en un artículo intitulado “René Guénon, un maestro de los tiempos nuestros”, la alta competencia Tradicionalista de Guénon y lo imprescindible de su obra; opinión que no podemos por menos que compartir.

Pensamos que a lo largo de todas estas líneas ha quedado bien aclarada la postura existencial que defiende Evola como aquélla que debe adoptar cualquier persona que vea en la Tradición Perenne el faro y la luz que debe guiar su existencia. Esta postura ha quedado claro que es la de la vía de la acción (que puede convertirse en heroica) y la del rechazo a concepciones deterministas, fatalistas, evasionistas, pasivas e inmovilizantes. La lucha (interna y externa) debe ser el arma utilizada por el hombre que aspire a Restaurar lo Permanente y Estable frente a lo caduco y corrosivo del mundo moderno. La lucha externa le hará siempre concebir, a Evola, la esperanza de acabar con las manifestaciones políticas, económicas, sociales y culturales combatiéndolas en lid directa con el fin de abatirlas y hacer triunfar un nuevo Ciclo Heroico en plena Edad del Lobo. Esta esperanza y este objetivo son los que transmiten libros suyos que no son precisamente de los primeros que escribió en su definitiva etapa Tradicionalista: obras tales como “Orientaciones” (1.950) y “Los hombres y las ruinas” (1.953). Más adelante se apercibió de que pese a la inconsistencia interna de que hacía gala la modernidad los aparatos políticos que le eran propios a ésta se habían dotado de una fuerza represiva tan fuerte que resultaba casi ilusorio el aspirar a acabar con ella, por lo cual Evola creyó que antes que enfrentarse directamente con el Sistema que abanderaba los antivalores propios del mundo moderno se hacía más conveniente emplear otra táctica también extraída de las enseñanzas del Mundo Tradicional; concretamente de las enseñanzas extremoorientales. Y esta táctica no era otra que la de “Cabalgar el tigre” (14) y que nos transmitió en una obra homónima escrita por él el año 1.961. Para Evola ´cabalgar el tigre´ es adoptar tácticas como la de fomentar las contradicciones de nuestro degradante mundo moderno y del Establishment que lo sustenta y que a la vez es su consecuencia. Se trata de fomentar sus contradicciones y ponerlas de manifiesto y en evidencia. El desarrollo de sus contradicciones debe provocar tales tensiones, fricciones, desajustes y desequilibrios que acabe en el estallido de todo el entramado plutocrático materialista de este orbe globalizado (que Evola definió como el de la hegemonía del Quinto Estado) y que dé, en consecuencia, paso a una nueva Edad Áurea. Sin la acción heroica del hombre el final de esta etapa terminal de la Edad de Hierro podría prolongarse más de lo que las dinámicas cósmicas podrían indicar. ´Cabalgar el tigre´ que representa el mundo moderno hasta que éste se agote y llegue a su fin, en lugar de enfrentarlo directamente, pues, de este modo, el tigre nos destrozaría.

Evola contempla los procesos disolventes por los que se atraviesa y piensa que el principio de ´Cabalgar el tigre´ se puede, también, aplicar en el plano interno en el sentido de utilizar los venenos (como el sexo, el alcohol, las drogas, ciertos bailes/ritmos frenéticos,…) -que, por su naturaleza o por su omnipresencia, embriagan a la modernidad crepuscular- como medio de alterar el estado de conciencia ordinario y hacer más accesible el paso a otros estados de conciencia superiores. Sobra señalar lo peligroso de esta vía de la mano izquierda (como la definió el tantrismo), vía húmeda (en términos hermético-alquímicos) o vía dionisíaca por cuanto aquél que se aventura por el camino de la Iniciación y elija el tránsito por esta vía sin la preparación ardua de descondicionamiento previo seguramente se verá desgarrado y devorado por el tigre de estos venenos y convertido en adicto y en esclavo de ellos. Es por ello que sólo unos pocos hombres cualificados son aptos para aventurarse por semejante peligrosa vía de acceso a planos Superiores de la realidad.

Por otro lado se precisa no dejar de señalar que los tipos de más alta prestación Espiritual no necesitan de ayudas externas, en la forma de estos venenos, para que su conciencia pueda penetrar en la esencia de otro tipo de planos suprasensibles de la realidad, sino que será por su propia preparación metódica encarada al dominio y eliminación de su submundo emocional, pulsional e instintivo como habrá dado los primeros pasos para -tras aplicar otro tipo de rigurosas técnicas y de estrictos ejercicios de concentración, visualización,…- iniciar el acceso al conocimiento de otras realidades de orden metafísico y para hacer efectiva su progresiva transformación interior (la del Iniciado). Estaríamos hablando, ahora, de la vía de la mano derecha, vía seca o apolínea.

De aquel Hombre que es capaz de ´convertir el veneno en remedio´ también se pueden aplicar expresiones como aquélla que afirma que ´la espada que le puede matar, también le puede salvar´ o la que asevera que ´el suelo que le puede hacer caer, también le puede servir para apoyarse y levantarse´. Sin duda se trata de otra vía heroica adoptada por un Hombre para el que no existen situaciones -por muy irreversibles y fatales que puedan parecer- ante las que no se pueda actuar, ya sea luchando de frente o, como en este caso acabamos de explicar, cabalgando el tigre.

Ha quedado claro a lo largo de todo este escrito el que para el Hombre de la Tradición no existe fatalismo ninguno que le relegue a un vegetar pasivo y ovino a la espera de cambios predeterminados que le vendrán de fuera y cuyo cumplimiento le será totalmente ajeno a su voluntad. Ha quedado diáfana la idea de que las potencialidades Espirituales que anidan aletargadas en su seno interno pueden actualizarse y Liberarlo. Y no querríamos concluir este trabajo sin recurrir a una imagen sugerente que nos llega del hinduismo y que nos presenta a la diosa Shakti (símbolo de la fuerza sutil que se conoce con el mismo nombre: shakti) bailando alrededor del dios Siva (o Shiva: representación del Principio Supremo y Primero) y habiendo finalmente logrado, con su danza erótica, que el miembro viril de él se vigorice. Vigorización que no representa otra cosa que la de actualización del Espíritu dormido que, en potencia, albergamos en nuestro interior. No otra, sino ésta, es el gran reto heroico que debe acometer el hombre que aspire a convertirse en Hombre Diferenciado, para el que las adversidades son retos y no obstáculos impregnados de un fatalismo insalvable.

NOTAS:

(1) Consúltese nuestro escrito “Cosmovisiones cíclicas y cosmovisiones lineales”: http://septentrionis.wordpress.com/2009/07/27/cosmovisiones-ciclicas-y-cosmovisiones-lineales/

(2) “Los ciclos heroicos. Las doctrinas de las cuatro edades y de la regresión de las castas y la libertad en Evola”: http://septentrionis.wordpress.com/2009/02/08/los-ciclos-heroicos/

(3) Esta idea del Imperium fue desarrollada en nuestro ensayo “El Imperium a la luz de la Tradición”: http://septentrionis.wordpress.com/2009/02/08/el-imperium-a-la-luz-de-la-tradicion/

(4) Aparecido en nuestro “Jerarquía y trifuncionalidad”: http://septentrionis.wordpress.com/2010/02/14/jerarquia-y-trifuncionalidad/

(5) Ídem.

(6) Pueden leerse estas reflexiones y sentencias, y otras más, en los volúmenes 1, 2 y 3 de “La magia como ciencia del Espíritu”, editados por Ediciones Heracles en 1.996.

(7) Para una profundización mayor en la problemática que la aparición de los Libros Sibilinos supuso en la antigua Roma se puede consultar el capítulo titulado “Los Libros Sibilinos” que forma parte de nuestro escrito “Evola y el judaísmo (Segunda parte)”: http://septentrionis.wordpress.com/2009/07/28/evola-y-el-judaismo-2%c2%aa-parte/

(8) “Los ciclos heroicos. Las doctrinas de las cuatro edades y de la regresión de las castas y la libertad en Evola”. Op. cit.

(9) “Algunas observaciones sobre la doctrina de los ciclos cósmicos”, artículo de René Guénon editado por Ediciones Obelisco en 1.984, junto a otros textos, dentro del volumen “Formas tradicionales y ciclos cósmicos”.

(10) Para un mejor entendimiento de la Doctrina de la Regresión de las Castas volvemos a remitirnos a nuestro artículo “Los ciclos heroicos. Las doctrinas de las cuatro edades y de la regresión de las castas y la libertad en Evola”.

(11) Este tema fue estudiado en nuestro redactado “Ciencia sacra y conocimiento”: http://septentrionis.wordpress.com/2009/07/05/ciencia-sacra-y-conocimiento/

(12) “La crisis del mundo moderno”. Capítulo I: “La Edad de sombra”. Editorial Obelisco. 1ª edición de 1.982 y 2ª edición de 1.988.

(13) Problemática tratada en nuestro “Críticas de Evola al Vedânta”: http://septentrionis.wordpress.com/2009/07/09/criticas-de-evola-al-vedanta/

(14) Se puede consultar nuestro escrito “Cabalgar el tigre”: http://septentrionis.wordpress.com/2009/07/28/cabalgar-el-tigre/

Vient de paraître : Le Bulletin célinien n°336. Au sommaire :

Vient de paraître : Le Bulletin célinien n°336. Au sommaire :

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Suicide has stirred some controversy in the mainstream media for stating what for many is, or should be, known and obvious, but which for the majority is either not so or taboo: the negative consequences of immigration, diversity, and multiculturalism.

Suicide has stirred some controversy in the mainstream media for stating what for many is, or should be, known and obvious, but which for the majority is either not so or taboo: the negative consequences of immigration, diversity, and multiculturalism. Buchanan is correct to identify the decline of Christianity in America as one of the roots of its decline. In doing so, however, he has Edward Gibbon as his inverse counterpart, for Gibbon identified the rise of Christianity in Rome, that is, the decline of the Roman religion, as one of the causes of Rome’s fall. Gibbon would have sympathised, perhaps, with the statement, ‘When the faith dies, the culture dies, the civilization dies, the people die.’ Yet, given that the fall of Rome did not mean the end of European man, and that if the rise of Christianity was linked to Rome’s fall, the rise of Christianity was also linked to the rise of Faustian civilisation. All this tells us, therefore, is that we may be witnessing the end of a cycle involving Christianity. However, even if it is Christianity’s fate to pass, as have other religions, or to become a ‘Third World religion’, as Buchanan puts it, European man will still be there, at least for a while, and, provided he survives as a race, he will give rise to a new civilisation, traceable to the Greek, the Roman, and the Faustian, but founded on somewhat different principles. This will bring no comfort to Christians, nevertheless, and Buchanan, as a Christian, is justified in his alarm.

Buchanan is correct to identify the decline of Christianity in America as one of the roots of its decline. In doing so, however, he has Edward Gibbon as his inverse counterpart, for Gibbon identified the rise of Christianity in Rome, that is, the decline of the Roman religion, as one of the causes of Rome’s fall. Gibbon would have sympathised, perhaps, with the statement, ‘When the faith dies, the culture dies, the civilization dies, the people die.’ Yet, given that the fall of Rome did not mean the end of European man, and that if the rise of Christianity was linked to Rome’s fall, the rise of Christianity was also linked to the rise of Faustian civilisation. All this tells us, therefore, is that we may be witnessing the end of a cycle involving Christianity. However, even if it is Christianity’s fate to pass, as have other religions, or to become a ‘Third World religion’, as Buchanan puts it, European man will still be there, at least for a while, and, provided he survives as a race, he will give rise to a new civilisation, traceable to the Greek, the Roman, and the Faustian, but founded on somewhat different principles. This will bring no comfort to Christians, nevertheless, and Buchanan, as a Christian, is justified in his alarm.

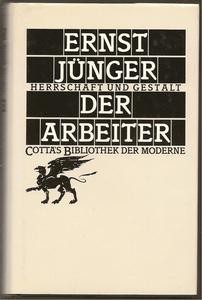

Principal ensayo del siempre polémico, incomprendido o mal entendido genio de Heidelberg. Publicado originalmente en 1932 la obra no se ha sustraido a una serie de revisiones por su autor adaptando ciertas reflexiones a secuencias vitales cuya magnitud es imposible de menospreciar. El vigor intelectual, el futurismo de sus planteamientos, así como la altura insospechada de una perspectiva que resulta desconcertadora para aquellos que no están preparados para la visión de horizontes nunca explorados, configuran la actual vigencia de esta obra. Incluso sigue aportando claves para lo que será el desarrollo de la modernidad en el siglo XXI.

Principal ensayo del siempre polémico, incomprendido o mal entendido genio de Heidelberg. Publicado originalmente en 1932 la obra no se ha sustraido a una serie de revisiones por su autor adaptando ciertas reflexiones a secuencias vitales cuya magnitud es imposible de menospreciar. El vigor intelectual, el futurismo de sus planteamientos, así como la altura insospechada de una perspectiva que resulta desconcertadora para aquellos que no están preparados para la visión de horizontes nunca explorados, configuran la actual vigencia de esta obra. Incluso sigue aportando claves para lo que será el desarrollo de la modernidad en el siglo XXI. Una rígida interpretación de la Doctrina de las 4 Edades podría comportar predeterminismo atentatorio contra el principio Tradicional de la Libertad inalienable del Hombre Reintegrado a su esencia metafísica. Julius Evola mostró esa especial y añadida dosis de ´sensibilidad´ y de poder de interpretación que le posibilitaron el no estancarse en una visión rígida de los diferentes textos Sapienciales y Sagrados del mundo de la Tradición cuando éstos nos hablan de la doctrina de Las Cuatro Edades, pues el proceso de decadencia que ésta nos expone no es irreversible ni está impregnado de un fatalismo contra el que nada pueda oponer el Hombre. El maestro italiano le dio una especial relevancia a la idea de que la involución podía ser frenada e incluso eliminada antes de que aconteciera el final de un ciclo cósmico; esto es, antes del ocaso del kali-yuga. Y sostuvo firme y ocurrentemente esta idea porque creía en la libertad absoluta del Hombre. Porque creía que el Hombre -así en mayúscula-, aparte de tener la clara potestad necesaria para conseguir su total Despertar interior, también tenía en sus manos la posibilidad de devolver a sus escindidas y desacralizadas comunidades los atributos y la esencia que siempre fueron propios del Mundo Tradicional. Porque Evola creía, en definitiva, en el Hombre Superior o Absoluto, Señor de sí mismo. Igualmente creía que la pasividad fatalista del hombre podría prolongar el fin de una etapa. Para los tiempos crepusculares Evola barajaba la posibilidad de acelerar el fin del kali-yuga cabalgando el tigre: acelerando los procesos disolventes que se dan en estos tiempos deletéreos.

Una rígida interpretación de la Doctrina de las 4 Edades podría comportar predeterminismo atentatorio contra el principio Tradicional de la Libertad inalienable del Hombre Reintegrado a su esencia metafísica. Julius Evola mostró esa especial y añadida dosis de ´sensibilidad´ y de poder de interpretación que le posibilitaron el no estancarse en una visión rígida de los diferentes textos Sapienciales y Sagrados del mundo de la Tradición cuando éstos nos hablan de la doctrina de Las Cuatro Edades, pues el proceso de decadencia que ésta nos expone no es irreversible ni está impregnado de un fatalismo contra el que nada pueda oponer el Hombre. El maestro italiano le dio una especial relevancia a la idea de que la involución podía ser frenada e incluso eliminada antes de que aconteciera el final de un ciclo cósmico; esto es, antes del ocaso del kali-yuga. Y sostuvo firme y ocurrentemente esta idea porque creía en la libertad absoluta del Hombre. Porque creía que el Hombre -así en mayúscula-, aparte de tener la clara potestad necesaria para conseguir su total Despertar interior, también tenía en sus manos la posibilidad de devolver a sus escindidas y desacralizadas comunidades los atributos y la esencia que siempre fueron propios del Mundo Tradicional. Porque Evola creía, en definitiva, en el Hombre Superior o Absoluto, Señor de sí mismo. Igualmente creía que la pasividad fatalista del hombre podría prolongar el fin de una etapa. Para los tiempos crepusculares Evola barajaba la posibilidad de acelerar el fin del kali-yuga cabalgando el tigre: acelerando los procesos disolventes que se dan en estos tiempos deletéreos.