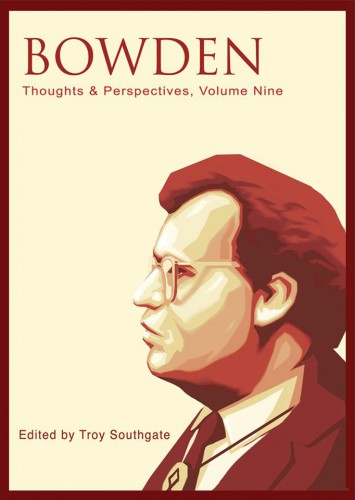

Editor’s Note:

The following text is a transcript by V. S. of Tomislav Sunić’s interview with Jonathan Bowden. Click here [2] to listen to the audio. A couple of words have been marked as unintelligible. If you can make them out, please post a comment below.

Tom Sunić: Good afternoon, ladies and gentlemen! Good afternoon, dear friends!

This is your host, Tom Sunić, from Croatia and I’m very pleased again to have a good friend of mine and also a good guest. This is Jonathan Bowden. Hello, Jonathan! Can you hear me well?

Jonathan Bowden: Yes. Hello! Greetings from Britain!

Sunić: Listen, Jonathan, I’m very, very pleased to have you on my show for a variety of reasons. What I would like to do today is the following thing. In the first segment, I’d like you first to say a few words about yourself, about your background, and about your political background as well. Then in the second segment we’ll talk a little bit about your literary and artistic accomplishments.

But, let’s first start with yourself, Jonathan. Don’t be too shy. Just tell me what you’ve got, because you have heavy artillery. I’m very pleased indeed to have you on my show.

Bowden: Ha! Yes, well, I’d like to say hello to everyone who might be out there in the ether. I was born in England, in Kent, in the farther southeast of England, the so-called garden of England in 1962. So, I’m sort of 48 now. During almost the entirety of my educated life, liberal ideas of one sort or another, libertarian, center-Left, far-Left ideas have been hegemonic and dominant amongst most educated people in Britain and elsewhere.

It may come as sort of news to people, particularly in the United States, that there is really very little freedom of expression in Britain and in parts of Western Europe about certain key matters. It’s rather ironic because the rest of the world thinks that opinion is free here, and the Second European Civil War (what I call the Second World War) was fought for freedom of expression and so on. Whereas there’s no First Amendment right here, and there are many ways in which discussion is curtailed. I think that’s rather ironic because dictating a discussion indicates that you have something to suppress, when in actual fact most educated and artistic people in England and Britain now are vaguely liberal-minded or, at the very least, they go along with what is called a politically correct mindset.

Now, this has grown up over the last 40 to 50 years in this sort of cultural revolution of the 1960s in Britain and elsewhere across the West. You have a situation now where almost everybody who goes through tertiary and even higher secondary education comes out with a slightly identikit formulation, the same sort of views about certain core issues or the same belief that certain topics are unsayable or are off-limits, particularly about generic inequality, or biological differences between people, or inherent differences between male and female.

Another difference, particularly with American listeners, is the almost complete collapse of Christianity in England and Britain. We, of course, had a state semi-Protestant church for half a millennium called the Church of England. I was baptized in it, I was confirmed in it, as 30 million English people were. Yet, it is largely invisible and is kept alive by the residual liberals in its hierarchy and many of the immigrants from the Third World, via the British Empire, who were given the religion externally and, of course, who still believe in its precepts. You have the paradox that many of the immigrants who are Anglicans now and have come in from the outside are more socially conservative and come from more psychologically conservative cultures than the hierarchy of their own church. But that’s a minor cultural war increasingly on the margins of English life.

But it would be wrong to say that many Judeo-Christian assumptions have gone. They’ve been secularized and have taken a humanist form.

Sunić: I’m [unintelligible], so to speak. How did that affect your formative years? Let’s say 20, 30 years ago when to grammar school and afterwards when you went to university. Can you tell me something about that because, as I understand, the Left back then did not hold such a firm grip on cultural power.

Bowden: Yes, that’s contradictory. I was about 18 coming on 20 when Margaret Thatcher came to power in Britain, and it’s paradoxical that the liberal Left was not so entrenched in establishmentarian discourse then as now, the better part of 30 years on. However, the far Left, by which we mean a sort of Trotskyite, sort of ultra-Left, and sort of Leftish reaches of Communism, which looked down on the Communist Party of Great Britain which was to wind up in 1990 with the collapse of the Soviet Union that partly financed it. They had enormous power at least at the level of the street, by which I mean in campuses they had the power to break the windows of dons who had ideas that they disapproved of particularly in the biological sciences, but also in psychology and culture and elsewhere.

I joined the Conservative Party, which is the equivalent of the Republican Party in the United States, and center-Right Christian Democrat parties throughout Western Europe, when I was about 18. The interesting thing about the Conservative Party is that (1) it ceased to be culturally conservative in a metaphysical sense a long time ago, and (2) it has never understood the cultural struggle that the radical Left has waged inside European societies, which includes Britain and indeed the United States. Conservatism has never conserved anything for about 40 to 50 years, and because it allowed the arts and the media and the academy and much of the clerisy and intelligentsia to be completely penetrated by the ideas of their sworn enemies, you’ve ended up in Britain and elsewhere with this strange hybrid of a Left-wing capitalist society which is the norm across the West.

Sunić: How do you explain that? How were they able? You’re talking, of course, about the Leftists. How did they permeate and infiltrate into the mainstream opinion-making?

Bowden: I think there’s two ways. I think there’s an external or exterior strategy, and there’s an interior strategy. I think the exterior one is by pressure groups, by proselytization, by student militancy, by the militants of today who tone it down to become the dons of tomorrow.

But I think there’s also an internal element. I think many people internalize the idea that Right-wing values, elitist values, values of prior identity, values of belief in hierarchies, and so on were somehow wrong or vaguely immoral or amoral or non-permissible or, in a much more mercenary way, wouldn’t foster one’s career too much in the future. So, the moral uncertainty of certain people, even on the moderate Right, meant that they had partly internally collapsed in relation to a range of ideas.

I also think it’s important to understand that the Left understood that it had lost the battle over the economy several generations back, and since Gramsci in the latter part of the second decade of the twentieth century had been fighting various forms of cultural war primarily against conservative opponents who were increasingly mentally defenseless against them.

Unlike the moderate Left that’s always seen far-Left ideas shorn of Communist politics as a permissible ally, the moderate Right has always seen far-Right or radical Right ideas as part of the enemy mix or an area that they can’t go to. They have this paradox that there were certain very radical conservative, metaphysically and intellectually conservative dons in English life, Maurice Cowling at Cambridge about whom I’ve given a talk somewhere on the internet, and Professor Roger Scruton, who’s still alive. They’re known as deep blue or metaphysical conservatives. They’re the last of a dying breed, if you like. Even they were resistant to the idea of using far-Right ideas against the Left and the liberal Left on campus.

Sunić: Let me just clarify one thing, Jonathan, if you don’t mind. You remember Enoch Powell. You remember what he said, and he was a real promising politician, but nowadays he would be clearly dismissed as a Fascist, an ultra-Fascist. So, basically we’re talking about this semantic distortion (there’s that word that I keep repeating over and over again). What was considered quite decent, normal, mainstream Right in the UK or for that matter in continental Europe 30 years ago, now this is considered an extreme Right.

Bowden: Yes, that’s right. It’s as if you’ve had a shuffling to the Left in all areas, in religion, in the media, in the academy, in the arts, in the general clerisy, even in the sort semi-sciences, the humanistic sciences, and the social sciences, and even in the softer parts of the hard sciences. So, you’ve had a shift to the Left in all areas.

Enoch Powell is an interesting example. Like Nietzsche, who was given a university professorship when he was 24, Powell was given a professorship at the University of Sydney in Australia when he was 24 years of age. Powell could speak 10 European languages.

Sunić: Did you know him personally? Did you ever meet him?

Bowden: I met him towards the end of his life. Like a lot of allegedly dictatorial men, he was extraordinarily short. He used to stand on a box to address meetings. It was concealed behind the podium, you know. He came from quite a long line of sort of Napoleanesque men in various ways.

The irony is that Powell was in many respects an extremely Right-wing liberal. He was at the outermost cuff of the old Tory party. He was very much an economic liberal. Very anti-statist. Very anti-socialist. Some of his values were not far-Right at all, but would be close economically to people like Ludwig von Mises and Friedrich von Hayek and the Austrian school. Don’t forget the great reaction in Britain is against the post-war planned welfare state, deficit financing, and Keynesianism, so many fiscal conservatives looked to be in that sort of area and wouldn’t be regarded as radical Right at all.

In certain other areas, Powell was out of grain with what might be called a compassionate society. He was Minister of Health in the 1950s, and you may remember there was a scandal about birth defects with a drug called thalidomide, and he had to deal with that. Though he turned to Christianity in his middle life, the High Church, High Anglican, Anglo-Catholic type of Christianity a bit like T. S. Eliot the poet (and Powell was also a poet actually), early in his life he had been very strongly influenced by Nietzsche, and that certain intellectual implacability influenced Powell throughout his life.

Powell is most famous with the masses for speaking out against mass Third World immigration into Britain in the late 1960s, which catapulted him from obscure Tory ministerial ambition to be somebody that skinheads and football fans and the overwhelming mass of the population had heard of. He then became one of the most significant men in the country because he dared to speak about issues which virtually no one else in the establishment would.

Powell was an outsider in many ways, despite his intellectual accomplishments. He was seen as an outsider. He didn’t attain the leadership of the Conservative Party in and around 1970. He later advocated that people should vote Labour in order to get a referendum on membership of the European Union, the sort of putative federation that exists in this part of the world that Right-wing nativists and nationalistic people across Europe tend to oppose. Not all, but most of them do. He was an Ulster unionist, of course, which got him involved in radical Protestant type politics in relation to the sort of war that people have heard of in Northern Ireland.

But Powell was one of these figures that Britain has grown up in the last 100 years. Joseph Chamberlain at the beginning of the twentieth century, Sir Oswald Mosley in the middle of the twentieth century, and Enoch Powell at the end of the twentieth century who posited an alternative political trajectory for Britain. They were very radical men. They didn’t really have an allegiance to party, and there’s a nationalistic strand to all of them. Powell was a member of the Tory party, a member of the Ulster Unionist Party, he advocated voting Labour at times tactically. Mosley was a member of both the Tory and the Labour parties before he founded the New Party that then became the British Union of Fascists in the 1930s. Joseph Chamberlain began in the Liberal Party, then formed his own Liberal Unionist Party, then moved over to the Tories. The Liberal Unionists were probably proto-fascistic in the late years of the nineteenth century and the early years of the twentieth century.

Sunić: Excellent. Jonathan, how did it affect your own trajectory, if I can put it that way? Because you had at some point a couple of years ago quite a prominent role as a cultural advisor for Nick Griffin. I don’t want to get into those squabbles and what happened, but could you just give us a rough idea of to what extent Enoch Powell and then Tyndall affected your political trajectory, not intellectual so much?

Bowden: Yes, I mean, politically . . . In some ways the two are combined because the one thing I always thought about conservatism, even very Right-wing conservatism, is (Powell to one side) there’s great cultural aridness there. There’s a strong anti-intellectuality and philistinism in conservatism per se, particularly its British example. You know, philosophy is taught in France from the age of 6. But the British culture, particularly English culture, is strongly pragmatic, strongly non-heuristic, anti-conceptual, practical and pragmatic and utilitarian.

Margaret Thatcher was a scientist, and it showed in the politics, particularly the cultural policies of her government. When you bear in mind that she had as much power as Reagan had in the United States, particularly in the first term, and yet virtually nothing was done with this cultural power. There were a few items, a minor issue about homosexuality, so-called Section 28, and tacit support for White South Africa, but apart from these things, all other institutions, in particular the BBC, were left in the hands of her most ferocious opponents.

Sunić: You mean Leftists?

Bowden: Partly it’s an inability to see where your enemies are and know where they are, and it’s also the absence that many conservative politicians had of what you might call a complete civilizational discourse that led me to look at political tendencies further out, if you like.

Sunić: Sure. Jonathan, let me just focus for a while on your specific case. You are pretty much active. First with the BNP and now you’re the “chief intellectual leader” of the British New Right. So, could you give me some specific details about your political and intellectual trajectory over the last ten years?

Bowden: Yes, in the last twenty actually. In the early 1990s, I was in the accredited Right-wing group on the Right-wing of the Conservative Party, which then called itself the Conservative and Unionist Party, called the Monday Club, which went back to the 1960s and was created by the Marquess of Salisbury who, of course, is related to the aristocratic British Prime Minister Lord Salisbury 70 years before in the last years of the nineteenth century.

The Monday Club, of course, deliberately chose that name so that there would be no far-Right subliminal messages. They first had their meeting on a Monday, so they called themselves the Monday Club, the most neutral name in the world. The Monday Club was a significant organization in the 1970s. By the time I had joined it, it was well and truly dying.

I formed a metapolitical group of my own called Revolutionary Conservative at that time which lasted for a few years and I was also the deputy chairman of quite a notorious group, actually, called Western Goals, which was an extreme anti-Communist and Cold War group. I went through that Cold Warrior phase, if you like, on the Western side. Those groups were quite interesting because they did consist of people from the conservative Right and people from the far Right who rubbed shoulders with each other. It was a sort of reverse alliance of the Second World War, do you see what I mean? It was Right-wing conservatives and far Rightists against Communism.

The interesting thing about the World Anti-Communist League which was the organization that Western Goals was affiliated with was that it contained anti-Communists of every race and type right across the world. It had some very notorious affiliates in Latin America, in Asia, in Africa and that sort of thing.

General Singlaub who was head of the National Security Council under Jimmy Carter came across and gave us a talk once. I like these American generals very much as individuals, because they’re very brave men, But they were warriors and you had to wonder in your inner mind if they really knew what cause they were fighting for. John Singlaub had fought in ten wars across his lifetime. He’d fought for the American Empire, as even he called it privately, all his life. He was a fascinating man. So, just sort of artistically and intellectually and psychologically it’s interesting to meet some of these types who do sort of, partly, run the world. Carter sacked him, of course, because he accused Carter of being soft on Communism.

Then, after the Cold War was basically won, I moved slightly further out and became more and more enamored of cultural struggle. I was in a group called the Bloomsbury Forum, published a few things, and I had a little group of my own called the Spinning Top Club which was sort of a metapolitical group. It was largely a group of friends. Then I became increasingly involved in and around the edge of the British Nationalist Party. I was involved in a break-away tendency from that in some respects called the Freedom Party. Then, in 2003, I joined the BNP and became cultural officer for about four years thereafter. After that, I was in this tendency which I still am chairman of now called the New Right.

Sunić: Jonathan, let me ask you. I hope it’s not too personal of a question. Do you still have contacts with the BNP? Specifically, are you in touch with Nick Griffin?

Bowden: Well no, Griffin and I don’t really get on. But that doesn’t really matter. I still speak at their meetings. I still have some sort of residual cultural influence with them. Lots of people think I’m too Right-wing for the BNP, actually. It’s a great paradox, given that I seem to have started as a conservative. In my own mind, of course, my views have hardly changed. The perception of them has changed a great deal. But my views were always philosophically based and I’m a very unusual British Right-wing thinker in some ways.

Sunić: Very much so. In fact, I was going to point that out to our listeners today that you seem to combine this militant political activism just as much as you are skilled and very much adept at writing excellent pieces and also giving good lectures on Carlyle, on Nietzsche, on Jünger, and we’ll talk about this in our next segment.

But back a little bit to this political life of yours. So, I understand now you don’t have any specific official ties with the BNP, am I correct?

Bowden: That’s right. People announce me as sort of cultural officer and that sorts of thing, but that’s just something that to see at meetings, really. I’ve always seen my role as very similar to that of a Marxist intellectual in reverse. If you take the small parties of the British far-Left. The Left wing never goes anywhere but culturally has been very significant. Of course, you’ve got the Socialist Workers Party and militant Workers Revolutionary Party and these sorts of groups. They would have had Marxist academics and Marxist intellectuals who passed through them, who often weren’t members, who had cultural or metapolitical roles, sometimes critical of the narrow sectarian leadership of such parties, and so on. Intellectuals like the Greek Alex Callinicos in the Socialist Workers Party.

I see myself the other way around. I see myself as a Nietzschean, or sort of post-Nietzschean, who has been in various Right-wing political parties and groups attempting to educate people, attempting to culturalize them to various things, attempting to put things in a broader context, trying to get people to understand that it’s not just about immigration and leaving the European Union. Or, in an American context, it’s not just about the absence of gun control, states’ rights, immigration, who controls the media, and these sorts of issues.

The Right at its best should basically stand for the advance of Western civilization, and that means you have to know something about the civilization that you have to know something about the civilization that you’re attempting to push forward, if you see what I mean.

Sunić: Sure, by all means. We’ll definitely discuss more about cultural hegemony and about some of the artistic works by our friend, author Jonathan Bowden in the next segment. But, Jonathan, let’s get back a little bit to some of those technical issues. I understand there’s a New Right in Great Britain now. I know some people. Our common friend, Troy Southgate, and I understand there are more folks. Do you have some loose structure? Do you guys hold some meetings? Or what specifically is the goal of the British New Right including Troy Southgate? I’m sure you’re in touch with him.

Bowden: Yes, he’s the organizing secretary of the group. In some ways, the New Right is a bigger and better continuation of some of the smaller metapolitical groups I’ve mentioned in the last couple of minutes. It’s gone on for about four to five years now; it’s had about 26 through 30 meetings and a couple of dinners, five magazines. Now that this is very much the internet age, you can speak to 50 to 60 people in a room and tens of thousands of people, if they want, can see the thing or hear the thing later on the world wide web.

The term “New Right” confuses people, of course. It’s a relatively useful term. It’s not as intellectually and culturally coherent in the sense of de Benoist’s French New Right or Steuckers’ Belgian version. It’s a more eclectic group that consists of different and even Old Right tendencies, if truth be told.

Sunić: I’m glad you pointed that out, because I had a discussion on a VoR show with Alain de Benoist about this conceptual problem as to how the New Right is being defined or interpreted or instrumentalized in the UK as opposed to France. This causes friction sometimes, definitely. Go ahead.

Bowden: Yes, it’s partly a Britishness, of course. Many British intellectuals, for example, are uncomfortable even with the word intellectual. So, British intellectual life when it takes a political form tends to be less purist and less sectarian. French and continental intellectuals love tiny little tendencies that are completely pure, and people who can’t stand it leave and form a trajectory of their own. Whereas our group tends to be more of a synthesis. It’s basically a generalized Right-wing philosophical circle which allows freedom of speech particularly in a culture where there is not freedom of speech about quite a lot of salient matters, and you have to be quite careful about the speech that you put forward even within this space.

Also, there’s a general premise. Even for a very ideological group, there’s a streak of English pragmatism to it. It creates a greater space for people to put forward educated (I believe reasonably highly educated) inegalitarian views. Probably about 5% of it, in truth, would be consonant with GRECE and what they formulate. Probably intellectually, GRECE has had more influence in the United States than it has in Britain.

Sunić: Let me read a little paragraph of yours which I think is very fascinating and which serves almost like a framework for our discussion.

“Politics is just a sideline, you see. Artistic activity is what really matters. As Bill Hopkins once told me, one man sat writing alone in a room can alter the entire cosmos. It is the ability through a typewriter or whatever else to radically transform the consciousness of one’s kind. Cultural struggle is the most interesting diversion of all.”

This is what you said to Troy Southgate. Could you please comment a little bit on that, on cultural struggle, and how you see it exactly from this our contemporary perspective and from the British perspective?

Bowden: I think politics is limited in a way in this era. I think this is quite true when you look at the votes that radical Right parties past the accredited center-Right get. They come up. They go down. I suppose the party in Belgium, Vlaams Belang, once the Vlaams Blok, and Jean Marie Le Pen’s organization in the French fifth Republic, the Front National, have done the best on the Western side of the continent. But even they are partly peripheral, demonized, out of power, and very far away from even having a hand upon the hand that controls the tiller of their respective states.

I think one of the many reasons for this is that the entire culture, with the odd exception that maybe in relation to market economy performance in a liberal way, is stressing humanistic and egalitarian goals. The entire Zeitgeist is against you, or seems to be so. And, therefore, I think that you have to sit as Gramsci and other Leftists did 90 to 100 years ago and work out what can be done to push the culture back in a more organic, more traditional, more elitist, more hierarchical way, however you want to look at it.

Therefore, I think that cultural struggle, particularly in the arts (I think especially in the arts, because I see the arts as the dream space or the sub-consciousness, if you want to use that phrase, of the society.) I think it’s extraordinarily interesting and/or important, and it’s really my fundamental interest to see what can be done in that area.

Situationism is a theory that came out of Surrealism and influenced the Leftist events of May 1968 in Paris and America and elsewhere. Whether you can engage in what they call détournement, the idea that you can turn around the specificity of the moment, and you can invert in many ways the cultural inversion of the last 40 to 50 years. Is it possible? Liberals would say, “Is it desirable?” But can it be done and in what ways can it be done?

I take an elitist view of culture. I believe that everything comes down from above, and I believe that the spirit is the brain of the mind and the mind dominates the body. But the mind, of course, is only a part of the body. I think rather like Hobbes the great English theorist 400 odd years ago against whom British cultural theory reacted. Hobbes was an authoritarian, an absolutist, a semi-elitist, a non-democrat, and even an atheist in a deeply religious age. So, he was quite a shocking combination. He appalled both the Royalists and the Cromwellians. I’m quite enamored of Hobbes, in a way, who of course is close to the English version of Machiavelli in his doctrine of statecraft.

Hobbes’ idea of the society that is organic and where the mind and the body are integrated influenced me a great deal. I think the contemporary West suffers from an extraordinary mind-body split. And the intelligentsia has gone off and talks to themselves and doesn’t connect to the bulk of people in Western societies at all. There is a degree to which I personally think that if you put into currency ideas and cultural forms which have a primal element, have a primordial element, have in some respect a pagan dimension, I think you can knit the mind and the body back together again.

I also think it’s very important, and something that political people nearly always miss, that rationalism is not enough. I think you move people at a level beneath the mind, physiologically and in terms of the emotions. In fact, the Right is more powerful when it appeals as much to the subconscious as much as the conscious mind. I think an enormous number of people, including the Right’s bitterest and harshest opponents, are slightly subconsciously attracted to it in spite of themselves. That’s why they can never stop talking about it, even from an oppositional perspective.

I do believe in cultural inversion, that you can get into sub-consciousness of the era that you’re in and begin to turn it around. I’m also very aware that movements of the ’20s and ’30s were based upon, in part, a Romantic counter-culture that stretches back to the 1870s if not before. The counter-culture as we perceive it is purely Leftist and comes from the 1960s. I agree with Ezra Pound that the artistic community is like the antennae of the civilization that they’re a part of and that they feel the tremors in the web or in the ether before anyone else. That’s why a lot of twentieth century art is about trauma and alienation and ugliness and neurosis, because that’s what the intelligentsia feel, and that’s what the artistic part of the intelligentsia feel.

I see Right-wing cultural formations everywhere, even though they wear other hats, even though they seem to be denouncing the Right. But you have to view these areas artistically and not completely in a linear or rational way.

Sunić: You mentioned Hobbes. So, how do you actually square away Hobbes now with our modern society?

Bowden: I think British and English theory reacted against Hobbes and English Enlightenment, Scottish Enlightenment thinking is a reaction against him. Hobbes is interesting because he’s so modern. He’s so ferocious and contemporary. It’s amazing to think it’s 400 years ago, but the climactic events of English history, certainly the internal violent events, are 400 years ago. We only ever had one Puritan revolutionary military dictator, and he’s 400 years ago. We’ve only ever had one republic, and that’s 400 years ago.

The elements of Hobbes that interest me are the closest to Machiavelli, but the idea of an organic society where mind and body are synchronized with each other. I think modern culture suffers from an enormous mind-body split, a Cartesian split. About 140-odd years ago, artists and intellectuals began creating totally for themselves and, if you like, divested themselves of the mass of the population and have been talking to themselves partly since. That’s partly a good thing, partly a very bad thing. I think if you can to knit the mind and body back together again in various subtle ways, great changes can occur, but they won’t be immediately obvious.

Artistic activity is extraordinarily important, and the arts are not really, although they appear to be, from our point of view, completely in the hands of the enemy. I don’t always think that is the case if you view the arts in a different way. I think Rightist ideas, or let’s call them conceptually elitist notions, are ubiquitous even when they’re being traduced and denounced. I think that a different perspective on these sorts of things can lead to turn around. Inversion of the inversion and attacks upon liberal definitions of culture even from within what it’s saying.

But these are very complicated areas and, on the whole, political people have almost no time for this and I think don’t often understand the dynamics of the artistic space, which is why they’ve left it to people who are interested in these areas. And in this era and the one that precedes it, that’s congruent with their most significant opponents.

Sunić: Jonathan, let me ask you one thing which is quite conspicuous, that I come across in your writings quite often. This is elitism. I would certainly appreciate if you could define it a little bit. So, let me just read a sentence of yours.

“A man who possesses an idea or a spiritual truth is the equivalent of 50 men. Every pundit, tame journalist, academic, or mainstream politician is mouthing hand-me-down ideas from a philosopher of yesteryear.”

I just want to make clear that I understand that correctly. So, basically, as I understand, you both reject egalitarianism and economism but, at the same time, just in terms of conceptualizing objective reality, it seems to me that you sometimes use language which is a little bit too arcane, if I can put it modestly.

Bowden: Yes. That particular set of ideas comes in some ways from an artist and a writer who would be regarded as a Leftist: George Bernard Shaw. One of the things I’m interested in is the reclamation of certain people who were once regarded as Left-wing. I think that, although it’s a small amount of mileage, there is a tiny bit of mileage in these very elitist, extremely culturally knowledgeable people of 100 years ago and more who were on the Left then. People like H. G. Wells and George Bernard Shaw and some, but not all, of the Fabians here; people like Jack London, in a complicated way, in the United States at the same time.

Now, there is a complication with them because increasingly these figures—and Shaw was influenced by both Wagner and Nietzsche and this odd comingling of Marx and Wagner (an interesting synthesis, if you like)—and I personally think these figures are now too White, too Eurocentric, too knowledgeable about the classical world. I think they make the contemporary New Left quite uncomfortable. And there’s a certain energy to their criticism which can be made use of.

William Pierce of the National Alliance, of course, was heavily influenced by Man and Superman and by quite a few of Shaw’s more elitist and dissentient ideas.

Even though I am a pagan and a Nietzschean, even though I wonder if the supernatural actually exists in a factual sense rather than a metaphorical and an aesthetic one, I do believe that the ultimate truth is religious, and the ultimate truth is outside man, and we are not aware of what that ultimate truth may be, and the Western post-Socratic tradition is an opening out to the possibility of that, rather than the declamatory affirmation of what it is.

Sunić: Let me ask you a question. Are you a pagan? Are you a Christian? Are you a religious person? How would you define yourself, if I may ask you that?

Bowden: I would say I was a spiritual person more than I was a religious person. I believe in having what de Benoist calls a sense of the sacred. I am a pagan. I’ve attended pagan events. I am aware that metaphysically objectivist pagans, as I would call them, believe that Odin and Thor and Loki and all the others physically exist in another realm. I’m less certain about that. I don’t mind make-believe. But I personally don’t believe that’s the issue with religion. Religion, to me, deals with emotional rather than normative or factual or empirical truth. Emotional truth is far more powerful and is ultimately what draws the energy of civilizations together, what creates great ecstasies, what creates great waves of creation and destruction, what creates great civilizations and prepares for their fall.

Sunić: OK, Jonathan, where’s the spiritual? You’re talking about the emotional. How about the spiritual aspect?

Bowden: I personally think that the heightened creative energy that comes from emotionally-based rationality reaches the spiritual. But, for me, artistic activity is probably the nearest I get to belief. To me, it’s a form of religious belief.

Just take one example that convulsed contemporary culture quite recently in the United States and all over the world. I went to a Catholic school, but I went as a Protestant, and I’m not a Christian, retrospectively. But Mel Gibson’s film The Passion of the Christ, which had an enormous impact all over the world, to me is extraordinarily interesting and is a spiritual as well as a cultural event.

But primarily, it’s an artistic phenomenon of immense power whatever prior system one adheres to.

I don’t think the West has a prior system. I agree with Evola when he was asked, “What is your religion?” He said, “I’m a Catholic pagan.” And I think the West has a dialectic that’s both Christian and pagan fused together.

Sunić: Jonathan, I noticed in your artistic work and also in your prose an almost obsession, if I can put it that way, with the Gothic and the macabre. Why is that?

Bowden: Yes! Yes, I do love the macabre! I think that’s where part of the power in art is. I see politics and art in a slightly occultistic way.

If you attend a far-Right meeting, it’s not a conservative meeting, at all, but many of the views expressed are extremely conservative. I think that Left-wing people are rebels, conservative people are conformists and radically Right-wing people are rebellious conformists.

Sunić: Good point!

Bowden: In the occult, if you like, you have a destructive potentiality, which is the Left, and you have a concrete and stabilizing force, which is the Right, and yet the energy comes from the Left on to the Right to energize it and to reformulate the nature of civilization and its discourse. Therefore, I see, partly, the ultra Right as having certain energies which are drawn from the Left and are purified by the Right and then moves further out because there isn’t room elsewhere on the spectrum for them.

I see the Right as partly demonic, in the sense that Goethe meant, partly Mephistophelian. Although these are dangerous areas, of course, the primal cultural areas are dangerous. The reason that the far Right is vilified and demonized all over the Western world is because it represents the fundamentalist energies of its own culture.

Sunić: This is a fascinating statement of yours, but would you elaborate? Not just for the audience, but for myself as well. Go ahead.

Bowden: In the Islamic world and in the Arab world, you’ve got a lot of these corrupt elites and so on who are aligned with American and, indeed, Zionist power in a strange sort of way to keep Islamism down. And Islamism is seen as their own fundamentalism, their enemy within, the danger, the danger that people will turn to the most fundamentalist current within their society and civilization.

Now, looking at the Western world which is a civilization based upon inverted premises of the Islamic world. The West, in my view, is an anti-theocratic and open-minded civilization, but the idea that because of that we don’t believe in anything is utter nonsense. We have a fundamentalism of our own, and I think it’s the guilty conscience of most Western intellectuals, particularly liberal-minded people in the arts. An enormous number of Western artists and writers and intellectuals, even through reversal and antagonism, were attracted to fascism in the first 30 to 40 years of the twentieth century, and they were often attracted in an emotional way at a level deeper than reason, because they were attracted to the ur-discourses, the foundational and fundamentalist beliefs, classical and yet Romantic combined, of our own civilization.

It’s interesting to note, in relation to modernism for example, many of the early modernists—Eliot, Wyndham Lewis, Marinetti, Céline, Ezra Pound, and so on—were deeply attracted to the extreme Right. They were attracted because they saw in it fundamentalist cultural energies. It’s very interesting that late modernism has been taken up as the pet of the liberal establishment and completely denuded of nearly all of those energies, and it’s ended up in often decadent and squalid vistas that deconstruct almost everything the West is about and laughs whilst the process is going on.

And yet, even in that, I see a reaction against the foundational light, and I see the danger of European intellectuals being attracted to their fundamentalist discourses.

Often with culture you have to make things concrete. For example, take the book about cinema that was written by Lucien Rebatet [actually Robert Brasillach—Ed.] and Maurice Bardèche which influenced Truffaut. Now, Truffaut (half-Jewish director, of course) came to Britain to make his film in English, but the film is completely aesthetically French. French cinema is extremely distinct within Western cinematography. Every different from Anglo-American cinema. This is a film of Ray Bradbury’s science fiction book, Fahrenheit 451, where the books are burnt by firemen and nobody reads because books give people dangerous ideas. Now, the aesthetic of that film is deeply fascistic, and I believe it’s influenced by Rebatet, who knew Truffaut personally. Because fascist theorists in the ’30s, including ex-Communists, were obsessed with cinema.

Why were they obsessed with cinema? Because cinema is the mass art. It is the art of modernity. It appeals to the intellectual and it appeals to the man who’s got almost no mind at all because the images go straight on to his nervous system. It’s an organic form of art that can appeal from the professor at one end to the roadsweeper at the other. Of course, it is the fine art of the modern age. Modernism turned inside the mind because replication of external realities became photographic.

Cinema is the mass medium of modernity. It’s why I’ve made films. It’s also why Communism and fascism were obsessed with cinema and obsessed with control of it. It’s why Hitler wanted Fritz Lang to be head of German cinema after Metropolis in 1939.

Sunić: Excellent point. Jonathan, I know you’ve got an excellent website. I would certainly appreciate if you could just say aloud for our audience exactly the address of your website.

Bowden: It’s www.jonathanbowden.co.uk [The site is no longer online.—Ed.]

Sunić: That’s very easy. You’re everywhere. I see you on Wikipedia and everywhere. I certainly need to alert you, folks. Do listen to our friend, Jonathan. He’s an excellent speaker. I’m somewhat suspicious about your art though, your pictorial art. May I ask just a private question? Why do you actually sort of revel in those distorted figures, those oddly almost degenerate faces of yours? I mean you talk about chthonic art, this primeval feelings that you so often mention in your talks and in your artwork.

Bowden: It’s interesting. Partly because there are savage and ferocious forces in me, and I think you have to be truthful to them when you create. Probably the greatest artist in the Western tradition is Michelangelo. The greatest painter in the Western tradition is Botticelli. And yet, the one who appeals to me most emotionally is Hieronymus Bosch. Modernism is partly a diabolical form of art, and I’m not an aesthetic conservative. I’m partly revolutionary and conservative. On the whole, Left-wing people like my art and Right-wing people like the ideas contained in it but don’t like it. That’s simplistic, but it’s true. I think you have to paint what’s inside you.

The Christian tradition’s quite interesting here because the most aesthetically interesting parts of the Christian tradition are the Baroque magnificence of sort of heavenly ardor, the building on light or the principle of light, the almost Albigensian idea of light cascading upon itself. The Baroque. And the other potentiality is the demonic and the diabolical.

I mentioned Gibson’s film a moment or two ago, and in that film the devil is an androgynous woman. Many people, including certain ultra-Catholics who of course are close to Gibson conceptually, were rather put out by that. But in Christian tradition, because the diabolical can never be known by man, the artist is free to interpret it to a degree with his own imagination.

See, I think the imagination is incredibly powerful, and I think imagination moves people more than reason. I think the reason people are attracted to the radical Right, even though the forefront of their mind says they’re not, is the power that it has, and that power is negative as well as positive. It’s not just beauty. It’s beauty and ugliness combined, synthesized, and even stepped beyond.

So, I suppose my aesthetics are Nietzschean in a way. I’m a sort of Right-wing modern person in some ways. I would like the world to be different than what it is, obviously. But this is where I differ from Evola. Evola said there was three alternatives to modernity: suicide, being a Nietzschean or getting rid of it all and destroying it and returning to absolute Tradition based upon prior metaphysical realities. A part of me wouldn’t be opposed to that, like pagan poets like the American extremist Robinson Jeffers, for example. But at the same time, I think we’re in the modern world, and what you hope to do is turn its own energies in an elitist way.

One of the things that fascinates me is how under the surface images can be used. I once sat and watched the film 300. You know the Hollywood film which is in fact based on a Frank Miller graphic novel?

Sunić: I heard of it, but I didn’t see it.

Bowden: David Duke did an analysis of that film. That’s an anti-Persian, anti-Iranian film. It’s partly, if you want to look at it in this way, a neo-conservative film. If you know what I mean. And yet, if you turn the sound down and you look at it as a tableau of images. It’s sepia tints, which relates to early Renaissance paintings, people like Cimabue and Giotto. It’s images from Leni Riefenstahl. [Unintelligible] without any ideological overlay, just look at the aesthetics of the heroic! Not who we’re supposed to be against, not who we’re supposed to be for, but you just look at the physiological aesthetics of the thing. Images are very powerful and can create different mental states in people.

Goebbels wrote a novel when he was very young called Michael.

Sunić: I read it! Yes.

Bowden: It’s an Expressionist novel, and it’s a sort of Left-Right novel written when he was under the Strassers’ influence. Somebody once asked him, because he was regarded as a Catholic fundamentalist, “What is your view of God?” And he said, “My view of God is an eight-armed idol in darkness with flames around it, dancing girls, and human sacrifice.”

It’s almost Assyrian, isn’t it? And somebody said to him, “Well, my dear doctor, that’s not very Christian, is it?” And he said, “You mistake me, my friend. That is Christ.”

Sunić: Jonathan, well, this is a fascinating discussion that we’ve had and I hope to have you more often here on my show.

Folks, this was Jonathan Bowden, as I said you’ve got to check his website. He’s a great artist, and you can download his books. He’s a man who is quite familiar with Lovecraft. He probably knows him by heart, and Carlyle, but he is a man also of tremendous classical erudition. You can ask him about Marlowe and Shakespeare. He can talk for hours.

Jonathan, it was nice to have you here. We’ll have to go now. We’ll part company, but I hope to catch up with you soon in London. Thank you very much and bye for now!

Bowden: Thanks very much.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

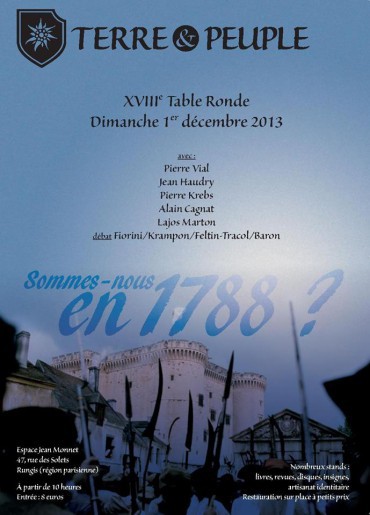

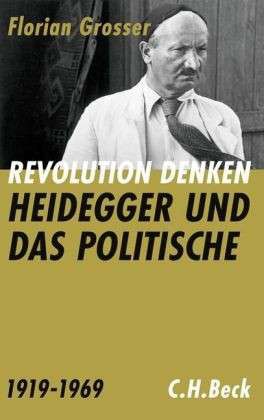

Expédier Heidegger en trois pages pour expliquer qu’il est un tenant de la tradition, ou d’une tradition, tient de la gageure. Je vais néanmoins m’y atteler, pour faire plaisir à Eugène Krampon et parce que, finalement, c’est une nécessité pédagogique dans un combat métapolitique comme le nôtre.

Expédier Heidegger en trois pages pour expliquer qu’il est un tenant de la tradition, ou d’une tradition, tient de la gageure. Je vais néanmoins m’y atteler, pour faire plaisir à Eugène Krampon et parce que, finalement, c’est une nécessité pédagogique dans un combat métapolitique comme le nôtre.  Deux solutions s’offrent alors à l’homme authentique: 1) amorcer un “nouveau commencement” (“neuer Anfang”) ou 2) accepter de faire pleinement connaissance de l’étranger (der “Fremde”), de ce qui lui est fondamentalement étranger, pour pouvoir mieux, en bout de course, s’ouvrir à son propre (das “Eigene”), quand il sera aperçu que ce fondamentalement étranger n’est pas assimilable à son propre. Dans le premier cas, il faut rompre “révolutionnairement” avec le processus métaphysique d’“enclôturement”, rejeter politiquement les régimes et les idéologies qui sont les produits finis et applicables de cette métaphysique de l’“enclôturement”. C’est ce que Heidegger a fait en prononçant son fameux “discours de rectorat” qui scellait son engagement national-socialiste en 1933-34. Le ré-alignement du nouveau régime sur des institutions imitées du wilhelminisme d’avant 1914 ou sur certaines normes de la République de Weimar, suite, notamment, à la “Nuit des longs couteaux” de juin 1934, plonge Heidegger dans le scepticisme: le régime semble n’être qu’un avatar supplémentaire de la “métaphysique enclôturante”, qui abandonne son “révolutionnisme” permanent, qui renonce à être l’agent moteur du “nouveau commencement”. C’est alors que Heidegger amorce sa nouvelle réflexion: il ne faut pas proposer, clef sur porte, un “nouveau commencement” car, ruse de l’histoire, celui-ci retombera dans les travers de la “métaphysique enclôturante”, à la façon d’une mauvaise habitude fatale, récurrente au cours de l’histoire occidentale. Au contraire: il faut attendre, faire oeuvre de patience (“Geduld”), car toute la trajectoire pluriséculaire de la métaphysique oeuvrant de manière “enclôturante” ne serait qu’un très long détour pour retrouver l’Etre, soit pour retrouver la possibilité d’être toujours authentique, de ne plus avoir face à soi des forces génératrices de barrières et de clôtures qui empêchent de retrouver le bon vieux soleil des Grecs. L’homme doit pourtant suivre ce trajet décevant pour se rendre compte que la trajectoire de la métaphysique “enclôturante” ne mène qu’à l’impasse et que répéter les formules diverses (et politiques) de cette métaphysique ne sert à rien. Ce sera alors le “tournant” (die “Wende”) de l’histoire, où il faudra se décider (“entscheiden”) à opter pour autre chose, pour un retour aux Grecs et à soi. Les éveillés doivent donc guetter le surgissement des “points de retournement” (des “Wendungspunkte”), où le pernicieux travail d’“enclôturement” patine, bafouille, se démasque (dans la mesure où il dévoile sa nature mutilante de l’hominité ontologique). C’est en de tels moments, souvent marqués par la nécessité ou la détresse (“die Not”), que l’homme peut décider (faire oeuvre d’“ex-sister”) et ainsi se sauver, échapper à tout “enclôturement” fatal et définitif. Cette décision salvatrice (“die Rettung”) est simultanément un retour vers l’intériorité de soi (“Einkehr”). L’homme rejette alors les régimes qui l’emprisonnent, par une décision audacieuse et, par là, existentielle, tout en retournant à lui-même, au “là” qui le détermine de toutes les façons dès le départ, mais qu’on a voulu lui faire oublier. Pour Heidegger, ce “là”, qu’il appelle après 1945, l’“Okzident”, n’est pas l’Occident synonyme d’américanosphère (qu’il rejette au même titre que le bolchevisme), mais, finalement, sa Souabe matrice de poésie et de philosophie profondes et authentiques, l’“Extrême-Ouest” du bassin danubien, l’amont —aux flancs de la Forêt Noire— d’un long fleuve qui, traversant toute l’Europe, coule vers les terres grecques des Argonautes, vers la Mer Noire, vers l’espace perse.

Deux solutions s’offrent alors à l’homme authentique: 1) amorcer un “nouveau commencement” (“neuer Anfang”) ou 2) accepter de faire pleinement connaissance de l’étranger (der “Fremde”), de ce qui lui est fondamentalement étranger, pour pouvoir mieux, en bout de course, s’ouvrir à son propre (das “Eigene”), quand il sera aperçu que ce fondamentalement étranger n’est pas assimilable à son propre. Dans le premier cas, il faut rompre “révolutionnairement” avec le processus métaphysique d’“enclôturement”, rejeter politiquement les régimes et les idéologies qui sont les produits finis et applicables de cette métaphysique de l’“enclôturement”. C’est ce que Heidegger a fait en prononçant son fameux “discours de rectorat” qui scellait son engagement national-socialiste en 1933-34. Le ré-alignement du nouveau régime sur des institutions imitées du wilhelminisme d’avant 1914 ou sur certaines normes de la République de Weimar, suite, notamment, à la “Nuit des longs couteaux” de juin 1934, plonge Heidegger dans le scepticisme: le régime semble n’être qu’un avatar supplémentaire de la “métaphysique enclôturante”, qui abandonne son “révolutionnisme” permanent, qui renonce à être l’agent moteur du “nouveau commencement”. C’est alors que Heidegger amorce sa nouvelle réflexion: il ne faut pas proposer, clef sur porte, un “nouveau commencement” car, ruse de l’histoire, celui-ci retombera dans les travers de la “métaphysique enclôturante”, à la façon d’une mauvaise habitude fatale, récurrente au cours de l’histoire occidentale. Au contraire: il faut attendre, faire oeuvre de patience (“Geduld”), car toute la trajectoire pluriséculaire de la métaphysique oeuvrant de manière “enclôturante” ne serait qu’un très long détour pour retrouver l’Etre, soit pour retrouver la possibilité d’être toujours authentique, de ne plus avoir face à soi des forces génératrices de barrières et de clôtures qui empêchent de retrouver le bon vieux soleil des Grecs. L’homme doit pourtant suivre ce trajet décevant pour se rendre compte que la trajectoire de la métaphysique “enclôturante” ne mène qu’à l’impasse et que répéter les formules diverses (et politiques) de cette métaphysique ne sert à rien. Ce sera alors le “tournant” (die “Wende”) de l’histoire, où il faudra se décider (“entscheiden”) à opter pour autre chose, pour un retour aux Grecs et à soi. Les éveillés doivent donc guetter le surgissement des “points de retournement” (des “Wendungspunkte”), où le pernicieux travail d’“enclôturement” patine, bafouille, se démasque (dans la mesure où il dévoile sa nature mutilante de l’hominité ontologique). C’est en de tels moments, souvent marqués par la nécessité ou la détresse (“die Not”), que l’homme peut décider (faire oeuvre d’“ex-sister”) et ainsi se sauver, échapper à tout “enclôturement” fatal et définitif. Cette décision salvatrice (“die Rettung”) est simultanément un retour vers l’intériorité de soi (“Einkehr”). L’homme rejette alors les régimes qui l’emprisonnent, par une décision audacieuse et, par là, existentielle, tout en retournant à lui-même, au “là” qui le détermine de toutes les façons dès le départ, mais qu’on a voulu lui faire oublier. Pour Heidegger, ce “là”, qu’il appelle après 1945, l’“Okzident”, n’est pas l’Occident synonyme d’américanosphère (qu’il rejette au même titre que le bolchevisme), mais, finalement, sa Souabe matrice de poésie et de philosophie profondes et authentiques, l’“Extrême-Ouest” du bassin danubien, l’amont —aux flancs de la Forêt Noire— d’un long fleuve qui, traversant toute l’Europe, coule vers les terres grecques des Argonautes, vers la Mer Noire, vers l’espace perse.

An ethnos is in general any set of individuals, any “collective”: people, population, nation, tribe, family clan, based on a common historical destiny. “Our Great-Russian ancestors–wrote Gumilev–in the 15th, 16th and 17th centuries easily and rather quickly mixed with the Volga, Don and Obi Tatars and with the Buriates, who assimilated the Russian culture. The same Great-Russian easily mixed with the Yakuts, absorbing their identity and gradually coming into friendly contact with Kazakhs and Kalmucks. Through marriage links they pacifically coexisted with the Mongols in Central Asia, as the Mongols themselves and the Turks between the 14th and 16th centuries were fused with the Russians in Central Russia.” Therefore the history of the Muscovite Rus’ cannot be understood without the framework of the ethnic contacts between Russians and Tatars and the history of the Eurasian continent.

An ethnos is in general any set of individuals, any “collective”: people, population, nation, tribe, family clan, based on a common historical destiny. “Our Great-Russian ancestors–wrote Gumilev–in the 15th, 16th and 17th centuries easily and rather quickly mixed with the Volga, Don and Obi Tatars and with the Buriates, who assimilated the Russian culture. The same Great-Russian easily mixed with the Yakuts, absorbing their identity and gradually coming into friendly contact with Kazakhs and Kalmucks. Through marriage links they pacifically coexisted with the Mongols in Central Asia, as the Mongols themselves and the Turks between the 14th and 16th centuries were fused with the Russians in Central Russia.” Therefore the history of the Muscovite Rus’ cannot be understood without the framework of the ethnic contacts between Russians and Tatars and the history of the Eurasian continent. At the theoretical level neo-eurasism consists of the revival of the classic principles of the movement in a qualitatively new historical phase, and of the transformation of such principles into the foundations of an ideological and political program and a world-view. The heritage of the classic eurasists was accepted as the fundamental world-view for the ideal (political) struggle in the post-Soviet period, as the spiritual-political platform of “total patriotism.”

At the theoretical level neo-eurasism consists of the revival of the classic principles of the movement in a qualitatively new historical phase, and of the transformation of such principles into the foundations of an ideological and political program and a world-view. The heritage of the classic eurasists was accepted as the fundamental world-view for the ideal (political) struggle in the post-Soviet period, as the spiritual-political platform of “total patriotism.”

After a brief introduction in which she points to the relevance of the subject, her different approach (as mentioned), and the specific weight of the personalities she choose for presentation, the first chapter is devoted to the original Eurasianism from 1920-1930. This is a rather brief outline, as she has already written a book on the subject (L’Idéologie eurasiste russe ou comment penser l’empire, Paris 1999) , and brings not many new or original informations about a movement, which was the “conservative revolution” á la Russe, borrowing from Fascism and Bolshevism, but denouncing their short-comings and “Western” features. Two things though seem to be central for Laruelle’s understanding of the Eurasianists: the notion of a “geographic identity” for Russians, instead of the Western self-understanding of a “historic” and therefore progressive understanding of the identity of nations (which of course was transferred as “historical materialism” to Russia, and also was promoted by liberals and – inverted – by nostalgic monarchists). Therefore the geographic orientation of Eurasianism lies at the core of the movement, but was paradoxically developed in the Western exile: “The Eurasianist doctrine must be grasped in its fundamentally provocative character. It was born of the malaise of young nationalists who were reluctant to integrate into the host culture and who refused to resign themselves to the thought that links with homeland were definitely broken. Their rejection of Europe can only be understood if we remember that it was elaborated in the West by those Russians who, culturally speaking, were the most Europeanized.” (p. 25) While it is undeniable true, that Eurasianism as self-affirmation could only become self-knowledge in the encounter and subsequently (at least partial) rejection of Western ideologies, Laruelle shows a tendency to psychologize the phenomenon: “(Eurasianism) attempts to theorize what is above all an experience and a feeling: the experience of young men in exile who feel humiliated by the defeat of the Whites and try to understand the reality of the motherland and stay in touch with it.” (p. 47)

After a brief introduction in which she points to the relevance of the subject, her different approach (as mentioned), and the specific weight of the personalities she choose for presentation, the first chapter is devoted to the original Eurasianism from 1920-1930. This is a rather brief outline, as she has already written a book on the subject (L’Idéologie eurasiste russe ou comment penser l’empire, Paris 1999) , and brings not many new or original informations about a movement, which was the “conservative revolution” á la Russe, borrowing from Fascism and Bolshevism, but denouncing their short-comings and “Western” features. Two things though seem to be central for Laruelle’s understanding of the Eurasianists: the notion of a “geographic identity” for Russians, instead of the Western self-understanding of a “historic” and therefore progressive understanding of the identity of nations (which of course was transferred as “historical materialism” to Russia, and also was promoted by liberals and – inverted – by nostalgic monarchists). Therefore the geographic orientation of Eurasianism lies at the core of the movement, but was paradoxically developed in the Western exile: “The Eurasianist doctrine must be grasped in its fundamentally provocative character. It was born of the malaise of young nationalists who were reluctant to integrate into the host culture and who refused to resign themselves to the thought that links with homeland were definitely broken. Their rejection of Europe can only be understood if we remember that it was elaborated in the West by those Russians who, culturally speaking, were the most Europeanized.” (p. 25) While it is undeniable true, that Eurasianism as self-affirmation could only become self-knowledge in the encounter and subsequently (at least partial) rejection of Western ideologies, Laruelle shows a tendency to psychologize the phenomenon: “(Eurasianism) attempts to theorize what is above all an experience and a feeling: the experience of young men in exile who feel humiliated by the defeat of the Whites and try to understand the reality of the motherland and stay in touch with it.” (p. 47)

Donc, la notion de prostitution est très floue. De plus, les législateurs répressifs sont hypocrites car bon nombre d’entre eux ont eu recours à des prostituées. La lutte contre les prostitutions de type B et C est complètement stupide. Mais il faut effectivement réprimer la prostitution de type A (low cost) – c’est-à-dire d’abattage esclavagiste avec proxénétisme – mais la criminalisation des clients n’aboutira à rien, sauf à renforcer les stratégies souterraines. Que faut-il donc faire ?

Donc, la notion de prostitution est très floue. De plus, les législateurs répressifs sont hypocrites car bon nombre d’entre eux ont eu recours à des prostituées. La lutte contre les prostitutions de type B et C est complètement stupide. Mais il faut effectivement réprimer la prostitution de type A (low cost) – c’est-à-dire d’abattage esclavagiste avec proxénétisme – mais la criminalisation des clients n’aboutira à rien, sauf à renforcer les stratégies souterraines. Que faut-il donc faire ?

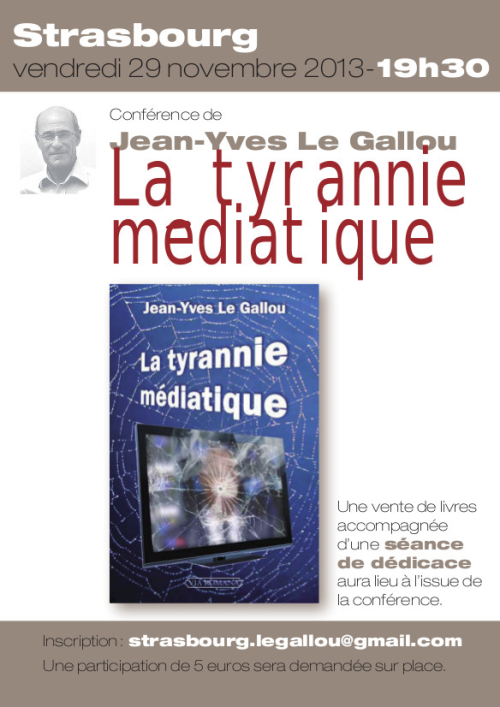

Le maquillage de la réalité est une des grandes spécialités de l’idéologie dominante bien-pensante avec le déni de cette même réalité. Exactement comme dans les régimes totalitaires communistes. L’instrument privilégié de la propagande peut d’abord être l’écrit, la presse ou le livre, par l’oligarchie journalistique et intellectuelle bien pensante. Sur le thème du célèbre « l’immigration, une chance pour la France » (1) ou la dogmatisation d’autres contre-vérités comme par exemple « les Français sont racistes » ou « il n’existe pas de racisme anti Blanc » (le racisme serait à sens unique) ou encore tous les propos sur les ”fantasmes” d’insécurité, ou sur le déni du lien évident entre criminalité et immigration, pourtant clairement attesté par la géographie des crimes et délits.

Le maquillage de la réalité est une des grandes spécialités de l’idéologie dominante bien-pensante avec le déni de cette même réalité. Exactement comme dans les régimes totalitaires communistes. L’instrument privilégié de la propagande peut d’abord être l’écrit, la presse ou le livre, par l’oligarchie journalistique et intellectuelle bien pensante. Sur le thème du célèbre « l’immigration, une chance pour la France » (1) ou la dogmatisation d’autres contre-vérités comme par exemple « les Français sont racistes » ou « il n’existe pas de racisme anti Blanc » (le racisme serait à sens unique) ou encore tous les propos sur les ”fantasmes” d’insécurité, ou sur le déni du lien évident entre criminalité et immigration, pourtant clairement attesté par la géographie des crimes et délits.  Cela fait d’ailleurs longtemps que le cinéma et les téléfilms (surtout policiers) procèdent à des inversions de la réalité : les voyous et les gentils ne sont pas les mêmes que dans la vraie vie….Du temps de l’Union soviétique, de la même manière, films et téléfilms inversaient la réalité pour obéir à l’idéologie officielle : l’Ouest y était par exemple présenté comme un enfer en proie à la répression et à la pauvreté. Mais les ficelles de ce genre de désinformation ( ” faire passer les vessies pour des lanternes ”) qui prend le peuple pour une masse d’imbéciles se révèlent, à terme, inutiles.

Cela fait d’ailleurs longtemps que le cinéma et les téléfilms (surtout policiers) procèdent à des inversions de la réalité : les voyous et les gentils ne sont pas les mêmes que dans la vraie vie….Du temps de l’Union soviétique, de la même manière, films et téléfilms inversaient la réalité pour obéir à l’idéologie officielle : l’Ouest y était par exemple présenté comme un enfer en proie à la répression et à la pauvreté. Mais les ficelles de ce genre de désinformation ( ” faire passer les vessies pour des lanternes ”) qui prend le peuple pour une masse d’imbéciles se révèlent, à terme, inutiles.