In its quest for world domination, which the White House has been pursuing for more than a century, it relied on two primary tools: the US dollar and military might. In order to prevent Washington from establishing complete global hegemony, certain countries have recently been revising their positions towards these two elements by developing alternative military alliances and by breaking with their dependence on the US dollar.

Until the mid-twentieth century, the gold standard was the dominant monetary system, based on a fixed quantity of gold reserves stocked in national banks, which limited lending. At that time, the United States managed to become the owner of 70% of world’s gold reserves (excluding the USSR), therefore it pushed its weakened competitor, the UK, aside resulting to the creation of the Bretton Woods financial system in 1944. That’s how the US dollar became the predominant currency for international payments.

But a quarter century later this system had proven ineffective due to its inability to contain the economic growth of Germany and Japan, along with the reluctance of the US to adjust its economic policies to maintain the dollar-gold balance. At that time, the dollar experienced a dramatic decline but it was saved by the support of rich oil exporters, especially once Saudi Arabia began to exchange its black gold for US weapons and support in talks with Richard Nixon. As a result, President Richard Nixon in 1971 unilaterally ordered the cancellation of the direct convertibility of the United States dollar to gold, and instead he established the Jamaican currency system in which oil has become the foundation of the US dollar system. Therefore, it’s no coincidence that from that moment on the control over oil trade has become the number one priority of Washington’s foreign policy. In the aftermath of the so-called Nixon Shock the number of US military engagements in the Middle East and other oil producing regions saw a sharp increase. Once this system was supported by OPEC members, the global demand for US petrodollars hit an all time high. Petrodollars became the basis for America domination over the global financial system which resulted in countries being forced to buy dollars in order to get oil on the international market.

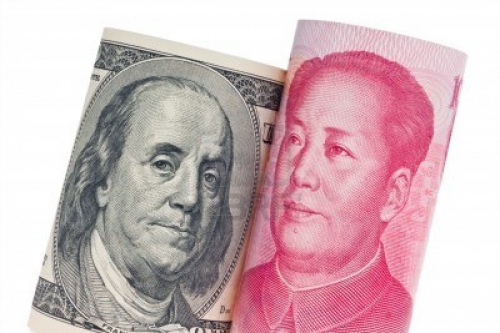

Analysts believe that the share of the United States in today’s world gross domestic product shouldn’t exceed 22%. However, 80% of international payments are made with US dollars. As a result, the value of the US dollar is exceedingly high in comparison with other currencies, that’s why consumers in the United States receive imported goods at extremely low prices. It provides the United States with significant financial profit, while high demand for dollars in the world allows the US government to refinance its debt at very low interest rates.

Under these circumstances, those heding against the dollar are considered a direct threat to US economic hegemony and the high living standards of its citizens, and therefore political and business circles in Washington attempt by all means to resist this process.This resistance manifested itself in the overthrow and the brutal murder of Libyan leader Muammar Gaddafi, who decided to switch to Euros for oil payments, before introducing a gold dinar to replace the European currency.

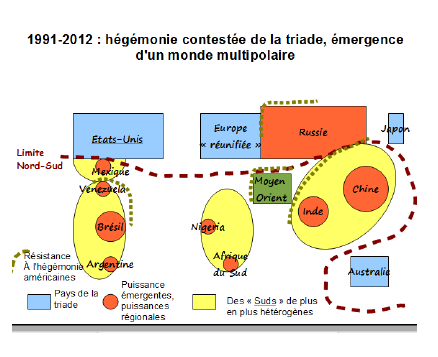

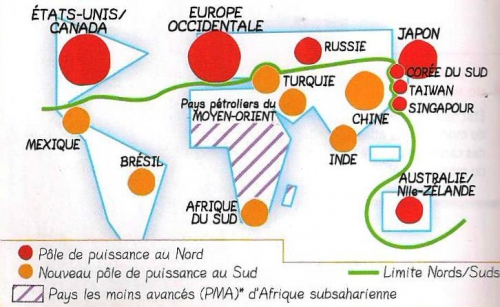

However, in recent years, despite Washington’s desire to use whatever means to sustain its position within the international arena, US policies are increasingly faced with opposition. As a result, a growing number of countries are trying to move from the US dollar along with its dependence on the United States, by pursuing a policy of de-dollarization. Three states that are particularly active in this domain are China, Russia and Iran. These countries are trying to achieve de-dollarization at a record pace, along with some European banks and energy companies that are operating within their borders.

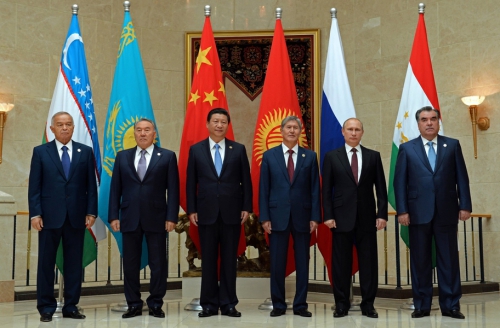

The Russian government held a meeting on de-dollarization in spring of 2014, where the Ministry of Finance announced the plan to increase the share of ruble-denominated contracts and the consequent abandonment of dollar exchange. Last May at the Shanghai summit, the Russian delegation manged to sign the so-called “deal of the century” which implies that over the next 30 years China will buy $ 400 billion worth of Russia’s natural gas, while paying in rubles and yuans. In addition, in August 2014 a subsidiary company of Gazprom announced its readiness to accept payment for 80,000 tons of oil from Arctic deposits in rubles that were to be shipped to Europe, while the payment for the supply of oil through the “Eastern Siberia – Pacific Ocean” pipeline can be transferred in yuans. Last August while visiting the Crimea, Russia’s President Vladimir Putin announced that “the petrodollar system should become history” while “Russia is discussing the use of national currencies in mutual settlements with a number of countries.” These steps recently taken by Russia are the real reasons behind the West’s sanction policy.

In recent months, China has also become an active member of this “anti-dollar” campaign, since it has signed agreements with Canada and Qatar on national currencies exchange, which resulted in Canada becoming the first offshore hub for the yuan in North America. This fact alone can potentially double or even triple the volume of trade between the two countries since the volume of the swap agreement signed between China and Canada is estimated to be a total of 200 billion yuans.

China’s agreement with Qatar on direct currency swaps between the two countries are the equivalent of $ 5.7 billion and has cast a heavy blow to the petrodollar becoming the basis for the usage of the yuan in Middle East markets. It is no secret that the oil-producing countries of the Middle Eastern region have little trust in the US dollar due to the export of inflation, so one should expect other OPEC countries to sign agreements with China.

As for the Southeast Asia region, the establishment of a clearing center in Kuala Lumpur, which will promote greater use of the yuan locally, has become yet another major step that was made by China in the region. This event occurred in less than a month after the leading financial center of Asia – Singapore – became a center of the yuan exchange in Southeast Asia after establishing direct dialogue regarding the Singapore dollar and the yuan.

The Islamic Republic of Iran has recently announced its reluctance to use US dollars in its foreign trade. Additionally, the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev has recently tasked the National Bank with the de-dollarization of the national economy.

All across the world, the calls for the creation of a new international monetary system are getting louder with each passing day. In this context it should be noted that the UK government plans to release debts denominated in yuans while the European Central Bank is discussing the possibility of including the yuan in its official reserves.

Those trends are to be seen everywhere, but in the midst of anti-Russian propaganda, Western newsmakers prefer to keep quiet about these facts, in particular, when inflation is skyrocketing in the United States. In recent months, the proportion of US Treasury bonds in the Russian foreign exchange reserves has been shrinking rapidly, being sold at a record pace, while this same tactic has been used by a number of different states.

To make matters worse for the US, many countries seek to export their gold reserves from the United States, which are deposited in vaults at the Federal Reserve Bank. After a scandal of 2013, when the US Federal Reserve refused to return German gold reserves to its respective owner, the Netherlands have joined the list of countries that are trying to retrieve their gold from the US. Should it be successful the list of countries seeking the return of gold reserves will double which may result in a major crisis for Washington.

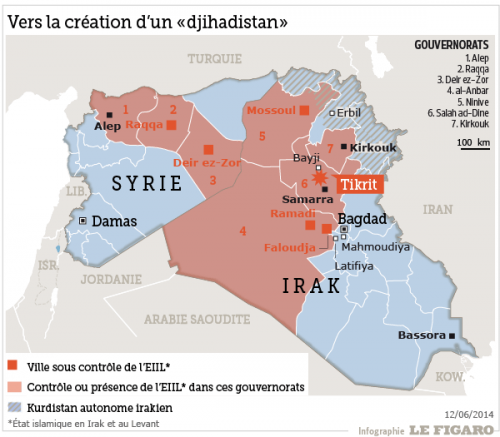

The above stated facts indicate that the world does not want to rely on US dollars anymore. In these circumstances, Washington relies on the policy of deepening regional destabilization, which, according to the White House strategy, must lead to a considerable weakening of any potential US rivals. But there’s little to no hope for the United States to survive its own wave of chaos it has unleashed across the world.

Vladimir Odintsov, political commentator, exclusively for the online magazine “New Eastern Outlook”

First appeared: http://journal-neo.org/2015/02/02/rus-dedollarizatsiya-i-ssha/

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Q. : La Chine craint d’être encerclée par les Etats-Unis ; Washington cherche à installer un système antimissiles en Asie orientale, sous le prétexte du danger nord-coréen. Dans quelle mesure ces plans pourront-ils contribuer à envenimer le climat dans l’espace Asie-Pacifique ?

Q. : La Chine craint d’être encerclée par les Etats-Unis ; Washington cherche à installer un système antimissiles en Asie orientale, sous le prétexte du danger nord-coréen. Dans quelle mesure ces plans pourront-ils contribuer à envenimer le climat dans l’espace Asie-Pacifique ?

Toute personne à la recherche d’explications concernant la politique étrangère et la géopolitique russe sous l’ère de Poutine tombe inévitablement sur deux versions différentes. L’une voit la Russie comme étant une puissance agressive, désireuse de démanteler l’ordre européen tel qu’il s’est établi après la chute du Mur de Berlin et de récupérer ce qu’elle a perdu lors de l’effondrement de l’Union soviétique. L’autre version dit que la Russie sous Poutine ne se comporte pas différemment des autres grandes puissances, y compris d’occasionnelles violations du droit international, que ce n’est pas à tort que les dirigeants à Moscou se sentent encerclés par les Etats-Unis et l’OTAN et qu’ils défendent essentiellement les intérêts nationaux d’un Etat souverain. Pour anticiper le résultat de mon analyse: je suis convaincu que l’initiative stratégique dans le nouveau conflit Est-Ouest part des Etats-Unis, qu’il a été sciemment provoqué par Washington et que la Russie opère dans une situation de défense stratégique.

Toute personne à la recherche d’explications concernant la politique étrangère et la géopolitique russe sous l’ère de Poutine tombe inévitablement sur deux versions différentes. L’une voit la Russie comme étant une puissance agressive, désireuse de démanteler l’ordre européen tel qu’il s’est établi après la chute du Mur de Berlin et de récupérer ce qu’elle a perdu lors de l’effondrement de l’Union soviétique. L’autre version dit que la Russie sous Poutine ne se comporte pas différemment des autres grandes puissances, y compris d’occasionnelles violations du droit international, que ce n’est pas à tort que les dirigeants à Moscou se sentent encerclés par les Etats-Unis et l’OTAN et qu’ils défendent essentiellement les intérêts nationaux d’un Etat souverain. Pour anticiper le résultat de mon analyse: je suis convaincu que l’initiative stratégique dans le nouveau conflit Est-Ouest part des Etats-Unis, qu’il a été sciemment provoqué par Washington et que la Russie opère dans une situation de défense stratégique.

Pourquoi les Qataris ont-ils été exonérés de toutes taxes immobilières, y compris sur la plus value, alors que les contribuables français, y compris les plus démunis, la payent plein pot ? Pourquoi le club de foot le plus prestigieux, le PSG a-t-il été offert à cet Emirat ? Pourquoi des hôtels particuliers et des châteaux, classés patrimoine mondial, ont-ils été vendus aux oligarques de Doha ? Pourquoi le couple Hamad-Sarkozy ont-ils décidé de détruire la Libye ? Pourquoi la droite au pouvoir a-t-elle autorisé le premier émirat financier du terrorisme islamiste d’investir les banlieues pour prendre en charge les français de la diversité ?A ces questions et à bien d’autres encore, Vanessa Ratignier et Pierre Péan répondent avec l’audace des journalistes libres et l’obstination des écrivains qui ne craignent pas les puissants. Dans la quatrième de couverture, on lit que « Nombre d’États du Golfe lorgnent sur le patrimoine français et tentent, des pétrodollars plein les poches, d’acheter tout ce qui peut l’être avant épuisement de l’or noir. Jusqu’ici nos dirigeants leur avaient résisté – du moins en apparence -, offusqués par tant d’audace. Mais, avec le Qatar, c’est une tout autre histoire. La France est devenue le terrain de jeu sur lequel la famille Al-Thani place et déplace ses pions politiques, diplomatiques, économiques, immobiliers ou industriels ».

Pourquoi les Qataris ont-ils été exonérés de toutes taxes immobilières, y compris sur la plus value, alors que les contribuables français, y compris les plus démunis, la payent plein pot ? Pourquoi le club de foot le plus prestigieux, le PSG a-t-il été offert à cet Emirat ? Pourquoi des hôtels particuliers et des châteaux, classés patrimoine mondial, ont-ils été vendus aux oligarques de Doha ? Pourquoi le couple Hamad-Sarkozy ont-ils décidé de détruire la Libye ? Pourquoi la droite au pouvoir a-t-elle autorisé le premier émirat financier du terrorisme islamiste d’investir les banlieues pour prendre en charge les français de la diversité ?A ces questions et à bien d’autres encore, Vanessa Ratignier et Pierre Péan répondent avec l’audace des journalistes libres et l’obstination des écrivains qui ne craignent pas les puissants. Dans la quatrième de couverture, on lit que « Nombre d’États du Golfe lorgnent sur le patrimoine français et tentent, des pétrodollars plein les poches, d’acheter tout ce qui peut l’être avant épuisement de l’or noir. Jusqu’ici nos dirigeants leur avaient résisté – du moins en apparence -, offusqués par tant d’audace. Mais, avec le Qatar, c’est une tout autre histoire. La France est devenue le terrain de jeu sur lequel la famille Al-Thani place et déplace ses pions politiques, diplomatiques, économiques, immobiliers ou industriels ».