vendredi, 19 décembre 2014

Des réponses décisives

Des réponses décisives

par Georges FELTIN-TRACOL

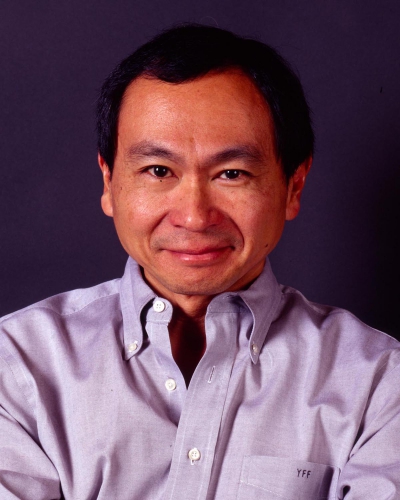

Ancien responsable de l’excellente revue écologiste radicale Le recours aux forêts, Laurent Ozon est un penseur organique de belle facture. Président-fondateur de l’association Maison Commune, il a publié fin septembre 2014 un recueil d’entretiens intitulé France, les années décisives, puis lancé dans la foulée à Paris le Rassemblement pour un Mouvement de Remigration (R.M.R.). Ses réponses se révèlent pertinentes.

Ancien responsable de l’excellente revue écologiste radicale Le recours aux forêts, Laurent Ozon est un penseur organique de belle facture. Président-fondateur de l’association Maison Commune, il a publié fin septembre 2014 un recueil d’entretiens intitulé France, les années décisives, puis lancé dans la foulée à Paris le Rassemblement pour un Mouvement de Remigration (R.M.R.). Ses réponses se révèlent pertinentes.

Cependant, afin de ne pas verser dans la dithyrambe stérile et donc inutile, il convient au préalable d’émettre quelques critiques. De tous les chapitres qui organisent ce livre, le dernier « Engagements et style de vie », est le moins convaincant, car riche en paradoxes. Le premier repose sur cette déclaration : « Ne lisez pas trop, vivez, parlez, sentez, battez-vous. Tout est déjà en vous. Les livres ne vous apporteront pas ce qui vous manque (p. 97) » tout en éditant un livre ! L’esprit malicieux pourrait fort bien appliquer ce conseil en ne l’achetant pas… À rebours de l’auteur, soulignons que certains ouvrages peuvent combler des manques et ce, en particulier dans le domaine des connaissances. Concilier expériences pratiques et lectures livresques donne parfois à de bons résultats si la synthèse réalisée correspond bien sûr à l’idiosyncrasie du lecteur.

Plus grave est la seconde contradiction. En fondant le M.R.M., Laurent Ozon prévient qu’il n’aura aucune « implication électorale au moins jusqu’en 2017 (p. 93) ». L’auteur assure en outre qu’il « prône surtout un réalisme en politique (p. 93) ». Le champ politique électoral sur ce créneau spécifique est, pour l’instant, largement occupé par le F.N. Il y a donc de la sagesse dans ce retrait volontaire d’autant qu’« on n’entre pas en politique pour défendre des idées, prévient-il, mais pour prendre de la puissance et faire dominer dans la sphère sociale ses vues et sa capacité opérationnelle. Sinon on se trompe d’engagement (p. 93) ». Par conséquent, le M.R.M. se cantonne à une fonction, sinon « métapolitique », pour le moins d’influence et/ou d’agitation auprès de l’opinion publique comme le prouve l’excelente campagne sur Internet avec des affiches invitant les bien-pensants à enfin accueillir les fameux « sans-papiers ». Or a-t-il dès à présent l’audience et, surtout, les moyens d’aller au devant d’un public qui ignore tout de son auteur ? À moins que ce mouvement ne se contente d’un rôle ingrat en coulisse et de la fonction honorable de laboratoire d’idées, mais pour influencer qui ?

Culbuter les idées reçues !

Cette absence de méthode contraste lourdement avec les injonctions impérieuses de l’auteur pour qui « apprendre à bien faire les choses est aujourd’hui plus nécessaire à beaucoup, qu’apprendre à savoir pourquoi le faire. C’est un peu abrupt mais c’est ainsi. Si chacun donne son avis sur les finalités, les stratégies et la tactique, c’est aussi parce qu’il n’existait pas jusqu’ici de mouvement qui fasse autorité et inspire le respect. Je ferai ce qui est en mon pouvoir pour que cela change. Nous verrons alors si les bavards peuvent trouver leur place et s’inscrire dans une action collective qui implique discipline, dévouement et sens des responsabilités (p. 98) ». Une telle exigence de discipline se comprend, s’exige et s’approuve dans le cadre du combat politique – électoral, certainement pas dans celui d’une association culturelle ou à visée métapolitique. Dans l’affrontement politico-électorale, le militant engagé espère recueillir des satisfactions matérielles, en particulier un mandat électif. Avec de pareilles injonctions, quel contentement le militant culturel peut-il retirer ? Laurent Ozon semble ici confondre les essences du politique et de l’économique. Il transpose dans le champ métapolitique des pratiques de gestion issues du monde de l’entreprise. De méchantes langues y verraient l’indice d’un comportement sectaire… En outre, ce sens de la discipline n’est possible que par temps de « passions chaudes », voire bouillantes. En dépit des manifestations de masse des « pépères en loden » contre le « mariage pour tous », force est de constater que les passions profondes restent froides.

On ne doit toutefois pas se focaliser sur ces quelques points litigieux. Avec le brio qu’on lui connaît, Laurent Ozon expose très clairement les moyens pour s’en sortir. Son message est révolutionnaire parce que « la situation actuelle est celle d’un pays ouvert aux quatre vents, crispé sur des choix économiques obsolètes et pris en otage par des lobbies d’intérêts. Il sera difficile de réformer ce système sans un sérieux coup de balai (p. 19) ». Il ne manie pas la langue de bois ou les sots éléments de langage châtré. Il détermine clairement l’ennemi aux différentes facettes. C’est « les Droits de l’Homme [qui] sont un élément du dispositif d’ingérence à prétention morale, de l’Occident américano-centré contre ses adversaires (p. 53) ». Leurs effets en sont calamiteux puisque « la plupart des Européens baignent dans une idéologie qu’on pourrait appeler l’idéologie du flux ou l’idéologie de l’échange. Idéologie qui nous fait considérer comme des agrégats aléatoires (p. 75) » et sont « atteints d’une sorte de sida mental, d’une forme de perte d’immunité dont la clé de notre capacité à nous penser nous-mêmes comme des groupes, des communautés, des peuples (pp. 65 – 66) ».

Oligarchie, Mégamachine, État ethnocidaire

Détaché de toute thèse conspirationniste, l’auteur en impute la responsabilité première au fait d’avoir « grandi dans une société-bulle nourrie par une économie incroyablement dynamique. Une méga-machine économique, technologique et culturelle (p. I) » alors que « certains savaient déjà que cette bulle était un mirage qui reposait sur un cycle d’exploitation énergétique limité, financé par des dettes contractées dans une monnaie discrétionnaire, sans autre valeur que celle du papier sur laquelle elle est imprimée; un système cynique et meurtrier contrôlé par des puissances financières colossales; doté d’une puissance militaire, médiatique et culturelle prête à écraser toute contradiction sous les bombes, les mensonges et la sidération produite par son industrie du divertissement (pp. I – II) ». Bref, « cette société n’est pas viable. Elle va donc se trouver dans les 20 années à venir en face de ses contradictions (p. 94) ».

Il observe en sociologue de l’immédiat aussi qu’« une oligarchie occidentale s’est constituée durant deux siècles. Cette oligarchie a prélevé dans les bourgeoisies nationales des pays dits occidentaux les meilleurs et les plus compétents dans tous les domaines pour former une “ superclasse ” dont les intérêts et les réseaux, les territoires d’influence, se sont mondialisés (p. 1) », ce qui a un impact considérable en France parce que « notre classe politique est le résultat sidérant de plus de quarante années de contre-sélection. […] Malgré quelques exceptions notables, notre classe politique est un ramassis d’opportunistes sans colonne vertébrale, de rusés nuisibles et incompétents. Ils appartiennent à une sociologie en formation, une oligarchie de gestion de notre affrontement. Les plus intelligents sont membres d’une superclasse mondialisée mentalement qui ne se sent plus de communauté de destin avec le peuple; et les moins intelligents sont les pantins d’intérêts qui les dépassent (pp. 4 – 5) ». Maître de l’appareil administratif, judiciaire, médiatique et financier, cette prétentieuse caste politicienne a transformé « l’État français [… en] office de colonisation de son propre territoire contre sa propre population (p. 63) » qui planifie et organise « une politique d’assassinat d’un peuple (p. 63) », les Français d’ethnie européenne. Il l’illustre par un exemple édifiant : « Le MEDEF et la F.N.S.E.A. sont les acteurs incontournables depuis 30 ans de la conversion de l’industrie agro-alimentaire et du paysannat en une activité industrielle à la botte des transnationales, activité qui fabrique du chômage, de la souffrance animale, de la pollution écologique et des denrées immondes, sans jamais évoquer le mal de vivre des agriculteurs (p. 33) ». Dans le même temps, il s’agit de briser tout sentiment de résistance populaire structurée. Ainsi, l’« utilisation extensive d’un vocabulaire principalement psychiatrique pour caractériser les réactions du corps social et, simultanément, la criminalisation par la loi des opinions ainsi désignées pour en faire des délits sont d’évidence liberticides et n’ont qu’un seul objectif : tuer le débat pour imposer (user de la force) des normes à la société et pour d’autres intérêts, provoquer de la polémique, de la colère et détourner l’attention de la population d’autres questions cruciales (pp. 47 – 48) ».

En macro-économie, il constate que « la crise de l’euro est le résultat d’une opération d’instabilisation menée par le monde financier et ce que l’on a coutume d’appeler “ l’État profond américain ” pour maintenir le statut du dollar comme monnaie de change internationale (p. 35) ». Laurent Ozon accuse « la sphère anglo-saxonne liée indéfectiblement aux intérêts de l’État profond américain [… de] cherche[r] à faire capoter cette puissance potentielle (la crise de l’euro, c’est la FED et la City) au profit, soit d’un État européen mollusque et d’un euro-croupion, soit des souverainismes-irrédentismes nationaux parfaitement instrumentalisables et qui ne pèseront rien s’ils sont divisés dans le jeu des puissances à venir (p. 39) ».

Penser la remigration

Fort heureusement, il voit que « cette oligarchie perd de sa cohésion, perd de ses compétences, augmente ses moyens sous l’effet de l’élargissement de ses terrains d’intervention. Elle se communautarise et relâche dans la nature […] des compétences et des talents qu’elle ne sait plus fixer sur ses projets et ses infrastructures (p. 3) ». Son analyse n’est pas pour autant optimiste. D’autres défis menacent la civilisation européenne. Pour lui, et les faits le prouvent chaque jour, seule sera vraiment souhaitable une « translation, c’est-à-dire la reformation d’un ordre économico-politique qui permettra de résoudre ce qui ne peut plus l’être dans le système actuel (p. 6) » dont la remigration constitue une donnée fondamentale. Pour ce néologisme, il désigne un « processus politique construit d’inversion des flux migratoires (p. 94) ».

La remigration est un anglicisme dont le terme français correct serait « ré-émigration ». Au-delà de la simple question de vocabulaire, ce concept, simple à comprendre, répond parfaitement aux défis de l’indéniable « Grand Remplacement ». L’histoire a déjà connu de tels phénomènes. Au XVIIe siècle, la très catholique espagne expulse les Morisques et ses juifs dans le respect des personnes. En 1962, en moins d’un trimestre, le million de Pieds-Noirs quitte l’Algérie sous les menaces du sanglant et tortionnaire F.L.N. qui hurlait : « La valise ou le cercueil ! » L’État islamique en Irak et au Levant pratique, lui aussi, la remigration en obligeant par la violence les minorités chrétiennes et yézidies présentes depuis toujours à abandonner leur terre natale. Cet même État islamique accueille des mahométans venus d’Europe pour faire le djihad et qui réalisent, eux aussi, une remigration. Que ces converties et ces volontaires restent au levant et s’y fassent sauter ou exploser par les bons soins des forces légitimes syriennes, irakiennes et kurdes… É moyen et long terme, les dix millions d’étrangers devront rentrer chez eux à la condition indispensable que cette remigration soit assortie d’une révision générale des naturalisations sur quatre décennies avec, crime contre les identités charnelles oblige, un indispensable effet rétroactif.

Laurent Ozon ne conçoit cependant pas les Européens comme un peuple unique. Il importe néanmoins de leur redonner la maîtrise effective de leur destin. Certes, s’il les définit « comme une substance, c’est-à-dire comme une nébuleuse de populations ayant des différences assez nettes. Un ensemble de populations faciles à identifier et possédant une variabilité intra-spécifique inégalée (p. 74) », il maintient que « nous sommes des Européens de civilisation française. Cette réalité est sensible, historique, civilisationnelle, morphogénétique, linguistique, etc. Nous sommes donc des autochtones en Europe (p. 73) ». Pour cette assertion, Laurent Ozon dépasse par le haut, anagogiquement aurait écrit Julius Evola, la seule problématique identitaire, car « l’identité n’est pas seulement, pour nous autres Européens, une affaire de racines (p. 25) ». Il rappelle implicitement l’importance de la polarité archaïque et ancestrale des racines et des origines.

Pour une écologie communautaire

Sa démarche percutante repose aussi sur l’apport crucial de l’écologie qui « est au départ une science qui étudie les rapports entre un être vivant et son milieu. C’est la science des communautés (p. 25) », c’est même « une science des contextes (p. 24) ». À ses yeux, la notion de communauté prend une valeur essentielle parce que c’« est la forme collective qui permettra à notre population de rompre avec l’individualisme et l’isolement (p. 88) ». Cette écologie communautaire, très éloignée du gauchisme libéral-capitaliste d’Europe Écologie – Les Verts, passe par la relocalisation nécessaire des biens, des personnes, des capitaux et des idées. Le moment est propice puisque « nous vivons déjà sans vraiment le mesurer, au milieu des ruines et dans le chantier des mondes à naître. C’est le moment d’y voir clair (p. III) ». « Relocaliser, c’est donner à chaque peuple la possibilité de subvenir à la part la plus importante possible de ses besoins par ses propres moyens. C’est favoriser les circuits économiques courts et ainsi assurer une autosubsistance relative capable de permettre au population de garder la maîtrise de leur destin (p. 9). »

Laurent Ozon approuve donc le localisme, « pierre angulaire de la décolonisation économique, condition indispensable de la souveraineté politique (p. 10) ». « Sorte de protectionnisme 2.0 (p. 10) », c’« est un souverainisme économique (p. 9) ». Il encourage « la transition localiste et écologiste dans une société protégée des flux de population et de marchandises, ayant recouvré les moyens de sa souveraineté monétaire, vivrière et militaire, adossé à une unité politique et territoriale capable de résister au bras de fer qui ne manquera pas d’avoir lieu si nous voulons briser les chaînes de l’usure (p. 7) » et affirme, avec raison, que « le localisme n’est absolument pas incompatible avec l’existence d’un État souverain et puissant, au contraire. Il est un facteur de densification territoriale, culturelle, économique et de stabilité (p. 11) », car « le localisme part de la base vers l’État par délégation de compétence, c’est ce que l’on nomme le principe de subsidiarité (p. 11) ».

Faut-il regretter qu’il n’aborde pas le thème, bientôt porteur, de la biorégion ? Intégrée dans une Europe revivifiée, désinstallée et faustienne, qui dompte et domine la Technique, la nation organique n’est souhaitable que si elle favorise la constitution d’authentiques biorégions.

Laurent Ozon prépare consciencieusement une révolution globale des âmes, ce qui rend ses réponses si décisives en ce début de XXIe siècle.

Georges Feltin-Tracol

• Laurent Ozon, France, les années décisives. Entretiens 2013 – 2014, Éditions Bios, 2014, 114 p., 15 €, à commander sur www.editionsbios.fr.

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=4087

00:05 Publié dans Actualité, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, laurent ozon, livre, france, europe, affaires européennes, remigration |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 16 décembre 2014

Handboek Nieuw-Rechts eindelijk ook in het Nederlands beschikbaar!

Onze zusterorganisatie Identiteit was een tijdje geleden op het briljante idee gekomen het Engelstalig handboek van Tomislav Sunic over Nieuw-Rechts in het Nederlands te vertalen.

Het resultaat ligt eindelijk voor in boekvorm, en het mag gezien worden.

Reden genoeg dus om de uitgevers van "Nieuw Rechts: voor een andere politieke cultuur" even aan de tand te voelen naar de reden om dit fundamentele boek ook in het Nederlands uit te geven, en naar hun toekomstplannen.

Vanwaar kwam de idee om net dit boek te vertalen en uit te geven? Hoe kwam je op de naam van Tomislav Sunic?

Vanwaar kwam de idee om net dit boek te vertalen en uit te geven? Hoe kwam je op de naam van Tomislav Sunic?Kan je in 5 woorden de inhoud van dit boek aan de lezers meegeven (mag natuurlijk iets langer zijn)?

Het boek heeft een overzicht van de verschillende politieke denkers die Nieuw-Rechts beïnvloed hebben. Het is in feite de doctoraatsverhandeling van Tomislav Sunic, die in boekvorm verschijnt. Oorspronkelijk uitgegeven in het Engels is het ondertussen vertaald in het Kroatisch, Spaans en Frans. En nu in het Nederlands.

Waarom zou de lezer van deze elektronische Nieuwsbrief dit boek zéker moeten aanschaffen?

Het boek schetst hoe NR zich niet zo gemakkelijk in de klassieke links/rechtsschaal laat indelen. Het boek schenkt aandacht aan de historische cycli (in contrast met vooruitgangsmythe), de heidense vorm van spiritualiteit, de visie op democratie en kapitalisme. Het is het ideale boek om Nieuw Rechts beter te situeren en te leren kennen. Het boek sluit af met het manifest van Nieuw Rechts

Welke andere projecten staan er op stapel? Wordt eraan gedacht om een echte NR-reeks op te zetten? Welke boeken en welke auteurs heb je in gedachten?

Het is hopelijk het eerste boek van een reeks. Er zijn concrete plannen om ook andere boeken in vertaling uit te geven. Wat zit er momenteel in de pijplijn? Alain de Benoist met Critiques/Théoriques, Evola… maar ook onbekend Engelstalig werk van Jan De Vries.

Hoe wordt het boek verspreid? De traditionele verspreidingskanalen? Sociale media? Waarom werken jullie niet met voorinschrijvingen?

We verspreiden ons boek zeker via de klassieke kanalen (meetings, Ijzerwake). Anderzijds zullen we ook via mailings het boek proberen aan de man te brengen. Voorinschrijvingen is iets dat we bij de volgende uitgaven zullen overwegen, maar daar moeten we eerst onze nieuwsbrief voor rondkrijgen.

Kostprijs € 18€ (+ 4€ verzendingskosten)

Een ideaal nieuwjaarscadeau.

00:05 Publié dans Livre, Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, tomislav sunic, livre, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 12 décembre 2014

ESSAIS SUR LA VIOLENCE DE MICHEL MAFFESOLI

Ex: http://metamag.fr

Une bien heureuse initiative que cette réédition le 2 octobre 2014 des « Essais sur la violence » de Michel Maffesoli. Ni son travail originel, ni sa préface postérieure ne semble, à l’auteur, nécessiter une quelconque actualisation tant la violence, telle qu’il l’expose, la détaille et l’analyse, est invariante.

Qu’aurait-il pu ajouter ou retrancher ?

Par son originalité, sa remarquable rigueur scientifique, cette étude ne souffre aucune critique ; surtout pas celle des idées primaires sur la violence du genre « café du commerce » ou « fin de repas familial », régurgitations de celles généralement véhiculées péremptoirement par la suffisance des médias ; encore moins celle du conformisme intellectuel soumis à la dictature du moralisme convenu comme convenable, pleine d’un fade « bon garçonnisme », bourrée d’une bien triste irénologie. Cette intelligente approche s’affirme rebelle sans ambages, tant elle répète qu’elle ignore volontairement le politiquement ou philosophiquement correct.

La totale liberté revendiquée permet d’appréhender la violence dans une acceptation particulièrement ouverte. Elle fait découvrir l’ambivalence de ses profonds aspects institutionnels comme sa dimension socialement fondatrice.

Sans jamais sombrer dans quelque facile solution unique réductrice, Michel Maffesoli expose la violence, tant sous ses expressions de simple opposition, d’affrontement plus ou moins évident, plus ou moins marqué, voire de débridement passionnel ou autre, individuel ou social. Il l’embrasse sous sa forme de dissidence, prise en son acceptation générale, comme sous celle de résistance dans toutes ses manifestations : politique ou tout simplement banale de la vie quotidienne.

Sans jamais sombrer dans quelque facile solution unique réductrice, Michel Maffesoli expose la violence, tant sous ses expressions de simple opposition, d’affrontement plus ou moins évident, plus ou moins marqué, voire de débridement passionnel ou autre, individuel ou social. Il l’embrasse sous sa forme de dissidence, prise en son acceptation générale, comme sous celle de résistance dans toutes ses manifestations : politique ou tout simplement banale de la vie quotidienne.

La magistrale analyse du phénomène de la violence utilise en prémisses, les travaux de Georg Simmel, Gilbert Durant, Julien Freund ou Max Wéber. Elle n’hésite jamais, parfois même abusivement, à s’étayer en citant ces géniaux précurseurs. Elle se réfère tout aussi complaisamment, ici à Montaigne pour son « hommerie » tant il est « vain et naïf de réduire à l’angéologie » l’humaine nature, là au « neikos » d’Empédocle, nécessaire pendant de la conciliante « philià » ; ou encore sollicite-t-elle Spinoza pour qui la violence est un incontournable structurant collectif. Machiavel, lui aussi est plusieurs fois référencé, tout comme J. Duvignaud qui nomme : « dialectique vivante de l’imaginaire et de l’institué » la duplicité de la dissidence. La notion d’ « hypercivilisation » chère à Durkeim, lui sert aussi pour illustrer la très étroite relation entre productivisme et détestable atomisation.

Tout le long de cette précieuse et productive démarche, se révèle, avec récurrence, la riche bipolarité de la violence. La complémentarité de contraires s’y exprimant, lui reconnaît partout une fonction d’équilibre. La bivalence lui permet de générer une bien réelle harmonie malgré son apparence de paradoxe. Le rôle de la violence dans la réalité de la société ne peut se contester : elle participe à sa fondation, elle l’aide à se bâtir, elle l’anime, lui donne vie et valeur, et s’y impose même en raison sine qua non.

A tant s’intéresser, de cette manière, à la violence, se gomme l’idée réflexe de mal absolu dont tout monde conditionné, aseptisé charge la violence. Aucune manifestation violente, prise parmi les plus outrancières, les plus détestables, ne peut totalement la diaboliser : elle n’est pas le grand Satan. Et même, qu’elle engendre la destruction, elle ne se réduit pas à ce seul effet. Elle semble alors tout autant porteuse d’utilité, tout du moins intégrée « dans un mécanisme productif dont elle est apparemment la négation ». Ainsi son aspect généralement angoissant se dissout puisque, sans cette destruction, point de reproduction sociale, tout comme en biologie. La violence fonde bien, sur cette ambigüité, son utilité d’agent d’équilibre structural, mais aussi sa destructivité. Toujours oppositions et antagonismes concourent à l’équilibre global.

Si à la forme violence, est intégrée la fête, dans son rituel de régénération sociale et individuelle se fait grand usage du langage non contenu ; alors la parole peut s’avérer dangereuse pour l’institué, plus d’ailleurs par l’échange qu’elle implique que dans son contenu : voilà la parole violence, révolte ; car la parole, souvent anodine, est difficilement contrôlable. Elle est néanmoins un élément important de la socialité même si le vrai rôle de la parole est subversif. La violence s’insère partout, même et surtout, à priori, elle semble étrangère, en totale incongruité. Ne peut-on la dénicher même dans rire ou sourire, dans la dérision, pleine d’humour, comme une forme de subversion en contestation travestie ? Certes, le rire parce que irrépressible est subversif ; il marque réaction et résistance ; le voilà contagieux, agrégatif.

Le rôle corrosif du rire, comme pour la parole, lui octroie d’être un important élément dans la dynamique de la violence. Tout cela s’exprime dans l’orgiasme de la tradition dionysiaque : le cocktail de parole libérée, de consumation outrancière, avec une forte dose de rire gras, explosif, résume techniquement les phénomènes d’effervescence sociale ; il canalise, exprime et limite le sacré, la part d’ombre qui pétrit tant l’individu que le social. « L’orgie joue donc de manière paroxystique le rapport à la dépense, à la déperdition, à la dissolution. ». Elle lie mort et vie dans une relation organique, vécue rituellement, parfois cruellement ou bien alors sereinement. L’orgiasme exige d’accepter le vertige et l’angoisse de la mort ou de l’altérité. Cela entraîne, par l’intégration à une globalité organique, à participer de l’éternité du monde.

Par cette pointilleuse investigation de la violence, traquée jusqu’en ses germes les plus diffus, insolites, improbables, Michel Maffesoli s’insurge que ne se retiennent trop souvent que ses aspects inquiétants, négatifs : alors, il s’efforce véhémentement de les compenser en détaillant tout ce que telles évidences occultent de positif, paradoxalement constructif et réformateur socialement. Il s’acharne à affirmer l’intérêt induit de chaque avènement du moindre soupçon d’expression violente. Celui-ci génère quasi systématiquement de notables transformations profitables, comme améliorations de comportements individuels, ou ajustements judicieux des structures sociales.

Au-delà de cette longue démarche captivante, profondément optimiste, par-delà l’intérêt stimulant de trouvailles clairement expliquées, se construit patiemment une grande leçon de sagesse intransigeante : elle ne se prive pas de fustiger, plus ou moins directement, toutes les indignités des pseudo-maîtres à penser, toutes les veuleries des suiveurs ou « metuentes », toutes les infamies des débats sémantiques, philosophiques, sociologiques, … toutes les vérités prétendues véhiculées par les traditions…

A l’unicité, l’uniformité, en général, il semble avoir un faible pour le polymorphisme et même le « polythéisme » qui disent l’aspect pluriel des choses, des êtres et des étants sociaux. Son goût pour la globalité, quand elle se conforte d’une complémentarité de contraires ajustés, ne doit pas faire oublier qu’en violence, l’auteur entend, sans le dire ouvertement : volonté de puissance.

« Essais sur la violence » de Michel Maffesoli (CNRS Editions, collection Biblis n°93) , 9.50€

00:05 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel maffesoli, livre, philosophie, philosophie politique, théorie politique, violence, violence totalitaire, sciences politiques, politologie, sociologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 11 décembre 2014

Against the Armies of the Night: The Aurora Movements

Against the Armies of the Night: The Aurora Movements

By Michael O’Meara

Ex: http://neweuropeanconservative.wordpress.com

The single greatest force shaping our age is unquestionably globalization.

The single greatest force shaping our age is unquestionably globalization.

Based on the transnationalization of American capital and the worldwide imposition of American market relations combined with new technologies, globalization has not only reshaped the world’s national economies, it’s provoked a dizzying array of oppositional movements, on the right and the left, that, despite their divergent ideologies and goals, seek to defend native or traditional identities from the market’s ethnocidal effects.

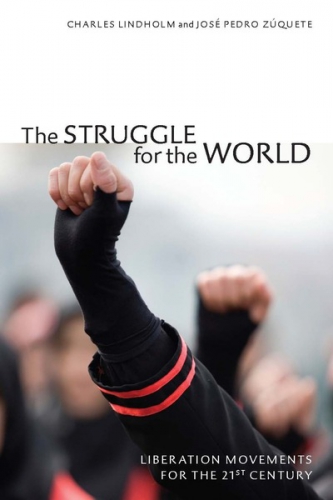

In the vast literature on globalization and its various antiglobalist movements, Charles Lindholm’s and José Pedro Zúquete’s The Struggle for the World (Stanford University Press, 2010) is the first to look beyond the specific political designations of these different antiglobalist tendencies to emphasize the common redemptive, identitarian, and populist character they share.

The “left wing, right wing, and no wing” politics of these antiglobalists are by no means dismissed, only subordinated to what Lindholm and Zúquete see as their more prominent redemptive dimension. In this spirit, they refer to them as “aurora movements,” promising a liberating dawn from the nihilistic darkness that comes with the universalization of neoliberal market forms.

Focusing on the way antiglobalists imagine salvation from neoliberalism’s alleged evils, the authors refrain from judging the morality or validity of the different movements they examine — endeavoring, instead, to grasp the similarities “uniting” them.

They abstain thus from the present liberal consensus, which holds that history has come to an end and that the great ideological battles of the past have given way now to an order based entirely on the technoeconomic imperatives specific to the new global market system.

The result of this ideologically neutral approach is a work surprisingly impartial and sympathetic in its examination of European, Islamic, and Latin American antiliberalism.

Yet, at first glance, Mexico’s Zapartistas, Bin Laden’s al-Qaeda, Alain de Benoist’s Nouvelle Droite, Umberto Bossi’s Northern League, the incumbent governments of Bolivia and Venezuela, and European proponents of Slow Food and Slow Life appear to share very little other than their common opposition to globalism’s “mirage of progress.”

Lindholm and Zúquete (one an American anthropologist, the other a Portuguese political scientist) claim, though, that many antiglobalist movements, especially in Latin America, Europe, and the Middle East, “share a great deal structurally, ideologically, and experientially,” as they struggle, each in their own way, to redeem a world in ruins.

The two authors accordingly stress that these oppositional movements do not simply resist the destructurating onslaught of global capital.

Since “the global imaginary [has] become predominant, linking oppositional forces everywhere,” they claim antiglobal oppositionalists have adopted a grand narrative based on “a common ethical core and a common mental map.” For the “discourses, beliefs, and motives” of jihadists, Bolivarian revolutionaries, European new rightists, European national-populists, and European life-style rebels are strikingly similar in seeking to inaugurate the dawn of a new age — defined in opposition to global liberalism.

For all these antiglobalists, the transnational power elites (led by the United States) have shifted power away from the nation to multinational corporations, detached in loyalty from any culture or people, as they promote “hypergrowth, environmental exploitation, the privatization of public services, homogenization, consumerism, deregulation, corporate concentration,” etc.

The consequence is a world order (whose “divinities are currency, market, and capital, [whose] church is the stock market, and [whose] holy office is the IMF and WTO”) that seeks to turn everything into a commodity, as it “robs our lives of meaning [and sells] it back to us in the form of things.”

As the most transcendent values are compelled to prostrate themselves before the interests of capital, the global system disenchants the world — generating the discontent and alienation animating the antiglobal resistance.

From the point of view of the resistance, the power of money and markets is waging a scorched-earth campaign on humanity, as every country and every people are assaulted by “the American way of life,” whose suburban bourgeois principles aspire to universality.

* * *

In their struggle for the world, antiglobalists prophesy both doom and rebirth.

On the one hand, the Armies of the Night — the darkening forces of globalist homogenization, disenchantment, and debasement — are depicted as an “evil” — or, in political terms, as a life-threatening enemy.

Globalization, they claim, disrupts the equilibrium between humanity, society, and nature, stultifying man, emptying his world of meaning, and leaving him indifferent to the most important things in life.

In opposing a global order governed by a soulless market, these antiglobalists attempt to transcend its individualism, consumerism, and instrumental rationalism by reviving pre-modern values and institutions that challenge the reigning neoliberal consensus.

As one Zapartista manifesto puts it: “If the world does not have a place for us, then another world must be made. . . . What is missing is yet to come.”

At the same time, antiglobalists endeavor to revive threatened native or traditional identities, as they deconstruct modernist assaults on local culture that parade under the banner of progress and enlightenment. They privilege in this way their own authenticity and extol alternative, usually indigenous and traditional, forms of community and meaning rooted in archaic notions adapted to the challenges of the future. Even when seeking a return to specific communal ideals, these local struggles see themselves as engaging not just Amerindians or Muslims or Europeans, but all humanity — the world in effect.

Globalization, the authors conclude, may destroy national differences, but so too does resistance to globalization. The resistance’s principle, accordingly, is: “Nationalists of all countries, unite!” — to redeem “the world from the evils of globalization.”

* * *

If one accepts, with Lindholm and Zúquete, that a meaningful number of antiglobalization movements share a similar revolutionary-utopian narrative, the question then arises as to what these similarities might imply.

The first implication, in my view, affects globalist ideology — that is, the recognition that globalism is itself an ideology and not some historical inevitability.

As Carl Schmitt, among others, notes, liberalism is fundamentally antipolitical. Just as Cold War liberals tried to argue the “end of ideology” in the 1950s, neoliberal globalists since the Soviet collapse have argued that we today, following Fukuyama, have reached the end of history, where “worldwide ideological struggle that calls forth daring, courage, imagination and idealism” has become a thing of the past, replaced by the technoeconomic calculus of liberal-market societies, conceived as the culmination of human development.

In a word, liberal “endism” holds that there is no positive alternative to the status quo.

The strident ideologies and ideas of liberalism’s opponents have already dislodged this totalitarian fabrication — as The Struggle for the World, respectable university press publication that it is, testifies.

Lindholm and Zúquete also highlight globalization’s distinct ideological nature, as they contest its notion of history’s closure.

A second, related implication touches on the increasing dubiousness of right-left categories. These illusive designations allegedly defining the political antipodes of modernity have never meant much (see, e.g., the work of Marc Crapez) and have usually obscured more than they revealed.

Given the antiglobalists’ ideological diversity, right and left designations tell us far less about the major political struggles of our age than do categories like “globalist” and “antiglobalist,” “liberal” and “antiliberal,” “cosmopolitan” and “nationalist.”

Future political struggles seem likely, thus, to play out less and less along modernity’s left-right axis — and more and more in terms of a postmodern dialectic, in which universalism opposes and is opposed by particularism.

A third possible implication of Lindholm/Zúquete’s argument speaks to the fate of liberalism itself. Much of modern history follows the clash between the modernizing forces of liberalism and the conservative ones of antiliberalism. That the globalist agenda has now seized power nearly everywhere means that the “struggle for the world” has become largely a struggle about liberalism.

Given also that liberalism (or neoliberalism) ideologically undergirds the world system and that this system has been on life-support at least since the financial collapse of late 2008, it seems not unreasonable to suspect that the fate of liberalism and globalism are themselves now linked and that we may be approaching another axial age in which the established liberal ideologies and systems are forced to give way to the insurgence of new ones.

But perhaps the cruelest implication of all is the dilemma Lindholm/Zuqúete’s argument poses to U.S. rightists. For European new rightists, Islamic jihadists, and Bolivian revolutionaries alike, globalization is a form not only of liberalization but of “Americanization.”

And there’s no denying the justice of seeing the struggle against America as the main front in the worldwide antiglobalist struggle: for the United States was the world’s first and foremost liberal state and is the principal architect of the present global system.

At the same time, it’s also the case that native Americans — i.e., European Americans — have themselves fallen victim to what now goes for “Americanism” — in the form of unprotected borders, Third World colonization, de-industrialization, political correctness, multiculturalism, creedal identities, anti-Christianism, the media’s on-going spiritual colonization — and all the other degradations distinct to our age.

One wonders, then, if a right worthy of the designation will ever intersect an America willing to fight “Americanism” — and its shadow-casting Armies — in the name of some suppressed antiliberal impulse in the country’s European heritage.

————–

O’Meara, Michael. “Against the Armies of the Night: The Aurora Movements.” The Occidental Observer, 16 June 2010. <http://www.theoccidentalobserver.net/authors/O’meara-Globalization-Lindholm-Zuquete.html >.

00:05 Publié dans Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, globalisation, anti-globalistes, politique internationale, libéralisme, mondialisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 06 décembre 2014

The Straussian Assault on America’s European Heritage

The Straussian Assault on America’s European Heritage

By Ricardo Duchesne

Ex: http://www.counter-current.com

Grant Havers

Leo Strauss and Anglo-American Democracy: A Conservative Critique [2]

Northern Illinois University Press, 2013

Amain pillar sustaining the practice of mass immigration is that Western nations are inherently characterized by a “civic” form of national membership. Western nations express the “natural” wishes of “man as man” for equal rights, rule of law, freedom of expression, and private property. Mainstream leftists and conservatives alike insist on the historical genuineness of this civic definition. This civic identity, they tell us, is what identifies the nations of Western civilization as unique and universal all at once. Unique because they are the only nations in which the idea of citizenship has been radically separated from any ethnic and religious background; and universal because these civic values are self-evident truths all humans want whenever they are given the opportunity to choose.

Amain pillar sustaining the practice of mass immigration is that Western nations are inherently characterized by a “civic” form of national membership. Western nations express the “natural” wishes of “man as man” for equal rights, rule of law, freedom of expression, and private property. Mainstream leftists and conservatives alike insist on the historical genuineness of this civic definition. This civic identity, they tell us, is what identifies the nations of Western civilization as unique and universal all at once. Unique because they are the only nations in which the idea of citizenship has been radically separated from any ethnic and religious background; and universal because these civic values are self-evident truths all humans want whenever they are given the opportunity to choose.

To include the criteria of ethnicity or religious ancestry in the concept of Western citizenship is manifestly illiberal. Even more, it is now taken for granted that if Western nations are to live up to their idea of civic citizenship they must relinquish any sense of European peoplehood and Christian ancestry. Welcoming immigrants from multiples ethnic and religious backgrounds is currently seen as a truer expression of the inherent character of Western nationality than remaining attached to any notion of European ethnicity and Christian historicity.

The reality that the liberal constitutions of Western nations were conceived and understood in ethnic and Christian terms (if only implicitly since the builders and founders of European nations never envisioned an age of mass migrations) has been conveniently overlooked by our mainstream elites. These elites are willfully downplaying the fact that the liberal nation states of Europe emerged within ethnolinguistic boundaries and majority identities. Those states possessing a high degree of ethnic homogeneity, where ancestors had lived for generations—England, France, Italy, Belgium, Holland, Sweden, Norway, Finland, and Denmark—were the ones with the strongest liberal traits, constitutions, and institutions. Those states (or empires like the Austro-Hungarian Empire) composed of multiple ethnic groups were the ones enraptured by illiberal forms of ethnic nationalism and intense rivalries over identities and political boundaries. In other words, the historical record shows that a high degree of ethnic homogeneity tends to produce liberal values, whereas countries or areas with a high number of diverse ethnic groups have tended to generate ethnic tensions, conflict, and illiberal institutions. As Jerry Muller has argued in “Us and Them” (Foreign Affairs: March/April 2008), “Liberal democracy and ethnic homogeneity are not only compatible; they can be complementary.”

Mainstream leftists and conservatives have differed in the way they have gone about redefining the historical roots of Western nationalism and abolishing the ethnic identities of Western nations. Eric Hobsbawm, the highly regarded apologist of the Great Terror [3] in the Soviet Union, persuaded most of the academic world, in his book, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality [4] (1989), that the nation states of Europe were not created by a people sharing a common historical memory, a sense of territorial belonging and habitation, similar dialects, and physical appearances; no, the nation-states of Europe were “socially constructed” entities, “invented traditions,” “imagined” by people perceiving themselves as part of a “mythological” group in an unknown past. Hobsbawm deliberately sought to discredit any sense of ethnic identity among Europeans by depicting their nation building practices as modern fairy-tales administered by capitalists and bureaucrats from above on a miscellaneous pre-modern population.

Leftists however have not been the only ones pushing for a purely civic interpretation of Western nationhood; mainstream conservatives, too, have been trying to root out Christianity and ethnicity from the historical experiences and founding principles of European nations. Their discursive strategy has not been one of dishonoring the past but of projecting backwards into European history a universal notion of Western citizenship that includes the human race. The most prominent school in the formulation of this view has come out of the writings of Leo Strauss. This is the way I read Grant Havers’s Leo Strauss and Anglo-American Democracy: A Conservative Critique (2013). In this heavily researched and always clear book, Havers goes about arguing in a calm but very effective way that Strauss was not the traditional conservative leftists have made him out to be; he was a firm believer in the principles of liberal equality and a unswerving opponent of any form of Western citizenship anchored in Christianity and ethnic identity.

Strauss’s vehement opposition to communism coupled with his enthusiastic defense of American democracy, as it stood in the 1950s, created the erroneous impression that he was a “right wing conservative.” But, as Havers explains, Strauss was no less critical of “right wing extremists” (who valued forms of citizenship tied to the nationalist customs and historical memories of a particular people) than of the New Left. Strauss believed that America was a universal nation in being founded on principles that reflected the “natural” disposition of all humans for life, liberty, and happiness. These principles were discovered first by the ancient Greeks in a philosophical and rational manner, but they were not particular to the Greeks; rather, they were “eternal truths” apprehended by Greek philosophers in their writings against tyrannical regimes. While these principles were accessible to all humans as humans, only a few great philosophers and statesmen exhibited the intellectual and personal fortitude to fully grasp and actualize these principles. Nevertheless, most humans possessed enough mental equipment as reasoning beings to recognize these principles as “rights” intrinsic to their nature, so long as they were given the chance to deliberate on “the good” life.

Strauss’s vehement opposition to communism coupled with his enthusiastic defense of American democracy, as it stood in the 1950s, created the erroneous impression that he was a “right wing conservative.” But, as Havers explains, Strauss was no less critical of “right wing extremists” (who valued forms of citizenship tied to the nationalist customs and historical memories of a particular people) than of the New Left. Strauss believed that America was a universal nation in being founded on principles that reflected the “natural” disposition of all humans for life, liberty, and happiness. These principles were discovered first by the ancient Greeks in a philosophical and rational manner, but they were not particular to the Greeks; rather, they were “eternal truths” apprehended by Greek philosophers in their writings against tyrannical regimes. While these principles were accessible to all humans as humans, only a few great philosophers and statesmen exhibited the intellectual and personal fortitude to fully grasp and actualize these principles. Nevertheless, most humans possessed enough mental equipment as reasoning beings to recognize these principles as “rights” intrinsic to their nature, so long as they were given the chance to deliberate on “the good” life.

Havers’s “conservative critique” of Strauss consists essentially in emphasizing the uniquely Western and Christian origins of the foundational principles of Anglo-American democracy. While Havers’s traditional conservatism includes admiration for such classical liberal principles as the rule of law, constitutional government, and separation of church and state, his argument is that these liberal principles are rooted primarily in Christianity, particularly its ideal of charity. He takes for granted the reader’s familiarity with this ideal, which is unfortunate, since it is not well understood, but is generally taken to mean that Christianity encourages charitable activities, relief of poverty, and advancement of education. Havers has something more profound in mind. Christian charity from a political perspective is a state of being wherein one seeks a sympathetic understanding of ideas and beliefs that are different to one’s own. Charitable Christians seek to understand other viewpoints and are willing to engage alternative ideas and political proposals rather than oppose them without open dialogue. Havers argues that the principles of natural rights embodied in America’s founding cannot be separated from this charitable disposition; not only were the founders of America, the men who wrote the Federalist Papers, quite definite in voicing the view that they were acting as Christian believers in formulating America’s founding, they were also very critical of Greek slavery, militarism, and aristocratic license against the will of the people.

Throughout the book Havers debates the rather ahistorical way Strauss and his followers have gone about “downplaying or ignoring the role of Christianity in shaping the Anglo-American tradition” – when the historical record copiously shows that Christianity played a central role nurturing the ideals of individualism and tolerance, abolition of slavery and respect for the dignity of all humans. Havers debates and refutes the similarly perplexing ways in which Straussians have gone about highlighting the role of Greek philosophy in shaping the Anglo-American tradition – when the historical record amply shows that Greek philosophers were opponents of the natural equality of humans, defenders of slavery, proponents of a tragic view of history, the inevitability of war, and the rule of the mighty.

Havers also challenges the Straussian elevation of such figures as Lincoln, Churchill, Roosevelt, Hobbes, and Locke as proponents of an Anglo-American tradition founded on “timeless” Greek ideas. He shows that Christianity was the prevailing influence in the intellectual development and actions of all these men. Havers imparts on the readers a sense of disbelief as to how the Straussians ever managed to exert so much influence on American conservatism (to the point of transforming its original emphasis on traditions and communities into a call for the spread of universal values across the world), despite proposing views that were so blissfully indifferent to “readily available facts.”

Havers also challenges the Straussian elevation of such figures as Lincoln, Churchill, Roosevelt, Hobbes, and Locke as proponents of an Anglo-American tradition founded on “timeless” Greek ideas. He shows that Christianity was the prevailing influence in the intellectual development and actions of all these men. Havers imparts on the readers a sense of disbelief as to how the Straussians ever managed to exert so much influence on American conservatism (to the point of transforming its original emphasis on traditions and communities into a call for the spread of universal values across the world), despite proposing views that were so blissfully indifferent to “readily available facts.”

Basically, the Straussians were not worried about historical veracity as much as they were determined to argue that Western civilization (which they identified with the Anglo-American tradition) was philosophically conceived from its beginnings as a universal civilization. In this effort, Strauss and his followers genuinely believed that American liberalism had fallen prey to the “yoke” of German historicism and relativism, infusing the American principles of natural rights with the notion that these were merely valid for a particular people rather than based on Human Reason. German historicism – the idea that each culture exhibits a particular world view and that there is no such thing as a rational faculty standing above history – led to the belittlement of the principles of natural rights by limiting them a particular time and place. Worse than this — and the modern philosophers, Hobbes and Locke, were to be blamed as well — the principles of natural rights came to be separated from the ancient Greek idea that we can rank ways of life according to their degree of excellence and elevation of the human soul. The modern philosophy of natural right merely afforded individuals the right to choose their own lifestyle without any guidance as to what is “the good life.”

Strauss believed that this relativist liberalism would not be able to withstand challenges from other philosophical outlooks and illiberal ways of life, from Communism and Fascism, for example, unless it was rationally grounded on eternal principles. He thought the ancient Greeks had understood better than anyone else that some truths are deeply grounded in the actual nature of men, not relative to a particular time and culture, but essential to what is best for “man as man.” These truths were summoned up in the modern philosophy of natural rights, though in a flawed manner. The moderns tended to appeal to the lower instincts of humans, to a society that would merely ensure security and the pursuit of pleasure, in defending their ideals of liberty and happiness. But with a proper reading of the ancient texts, and a curriculum based on the “Great Books,” the soul of contemporaneous students could be elevated above a life of trivial pursuits.

This emphasis on absolute, universal, and “natural” standards attracted a number of prominent Christians to Strauss. The Canadian George Grant (1918-1988), for one, was drawn to the potential uses Strauss’s emphasis on eternal values might have to fight off the erosion of Christian conviction in the ever more secular, liberal, and consumerist Canada of his day. Grant, Havers explains, did not quite realize that Strauss was neither a conservative nor a Christian but a staunch proponent of a philosophically based liberalism bereft of any Christian identity. Grant relished the British and Protestant roots of the Anglo-American tradition, though there were certain affinities between him and Strauss; Grant was a firm believer in the superiority of Anglo-Saxon civilization and its rightful responsibility in bringing humanity to a higher cultural level. The difference is that Grant affirmed the religious and ethnic particularities of Anglo-Saxon civilization, whereas Strauss, though a Zionist who believed in a Jewish nation state, sought to portray Anglo-American civilization in a philosophical language cleansed of any Christian particularities and European ethnicity.

Strauss wanted a revised interpretation of Anglo-American citizenship standing above tribal identities and historical particularities. Strauss’s objective was to provide Anglo-American government with a political philosophy that would stand as a bulwark against “intolerable” challenges from the left and the right, which endangered liberalism itself. The West had to affirm the universal truthfulness of its way of life and be guarded against the tolerance of forms of expression that threaten this way of life. Havers observes that Strauss was particularly worried about the inability of liberal regimes, as was the case with the Weimar republic, to face up to illiberal challenges. He wanted a liberal order that would ensure the survival of the Jews, and the best assurance for this was a liberal order that spoke in a neutral and purely philosophical idiom without giving any preference to any religious faith and any historical and ethnic ancestries. He wanted a liberalism that would work to undermine any ancestral or traditionally conservative norms that gave preference to a particular people in the heritage of America’s founding, and thereby may discriminate against Jews. Only in a strictly universal civilization would the Jews feel safe while retaining their identity.

Havers brings up another old conservative, Willmore Kendall (1909-68), who was drawn to Straussian thought even though substantial aspects of his thought were incompatible with Strauss’s. Among these differences was the “majoritarian populism” of Kendall versus the aristocratic elitism of Strauss. The aristocrats Strauss had in mind were philosophers and statesmen who understood the eternal values of the West whereas the majoritarian people Kendall had in mind were Americans who were conservative by tradition and deeply attached to their ancestral roots in America, rather than believers in universal rights concocted by philosophers. While Kendall was drawn to Strauss’s scepticism over unlimited speech, what he feared was not the ways in which particular ethnic/religious groups might use free speech to protect their ancestral rights and thereby violate – from Strauss’s perspective – the universality of liberalism, but “the opposite of what Strauss fear[ed]”: that an open society unmindful of its actual historical roots, allowing unlimited questioning of its ancestral identities, against the natural wishes of the majority for their roots and traditions, would eventually destroy the Anglo-American tradition.

Havers brings up as well Kendall’s call for a restricted immigration policy consistent with majoritarian wishes. While Havers is primarily concerned with the Christian roots of Anglo-American democracy, he identifies this view by Kendall with conservatism proper. The Straussian view that America is an exceptional nation by virtue of being founded on the basis of philosophical propositions, which somehow have elevated this nation to be a model to the world, is, in Havers view, closer to the leftist dismissal of religious identities and traditions than it is to any true conservatism. Conservatives, or Paleo-Conservatives, believe that human identities are not mere private choices arbitrarily decided by abstract individuals in complete disregard of history and the natural dispositions of humans for social groupings with similar ethnic and religious identities.

These differences between the Straussians and old conservatives are all the more peculiar since, as Havers notes, Strauss was very mindful of the particular identities of Jewish people, criticizing those who called for a liberalized form of Jewish identity based on values alone. Jews, Strauss insisted, must maintain fidelity to their own nationality rather than to a “liberal theology,” otherwise they would end up destroying their particular historical identity.

Now, Straussians could well respond that the Anglo-American identity is different, consciously dedicated to universal values, but, as Havers carefully shows, this emphasis on the philosophy of natural rights cannot be properly understood outside the religious ancestry of the founders, and (although Havers is less emphatic about this) outside the customs, institutions and ethnicity of the founders. As the Australian Frank Salter has written:

Now, Straussians could well respond that the Anglo-American identity is different, consciously dedicated to universal values, but, as Havers carefully shows, this emphasis on the philosophy of natural rights cannot be properly understood outside the religious ancestry of the founders, and (although Havers is less emphatic about this) outside the customs, institutions and ethnicity of the founders. As the Australian Frank Salter has written:

The United States began as an implicit ethnic state, whose Protestant European identity was taken for granted. As a result, the founding fathers made few remarks about ethnicity, but John Jay famously stated in 1787 that America was ‘one united people, a people descended from the same ancestors,’ a prominent statement in one of the republic’s founding philosophical documents that attracted no disagreement (230) [5].

This idea that Western nations are all propositional nations is not restricted to the United States, but has been applied to the settler nations of Canada and Australia, and the entire continent of Europe, under the supposition that, with the Enlightenment, the nations of Europe came to be redefined by such “universal” values as individual rights, separation of church and state, democracy. As a result, mainstream liberals and conservatives today regularly insist that Europe is inherently a “community of values,” not of ethnicity or religion, but of values that belong to humanity. Accordingly, the reasoning goes, if Europe is to be committed to these values it must embrace immigration as part of its identity. Multiculturalism is simply a means of facilitating the participation of immigrants into this universal culture, making them feel accepted by recognizing their particular traditions, while they are gradually nudge to think in a universal way. But, as Salter points out,

This is hardly a complete reading of Enlightenment ideas, which include the birth of modern nationalism, the democratic privileging of majority ethnicity, and the linking of minority emancipation to assimilation. The Enlightenment also celebrates empirical science including biology, which culminated in man’s fuller understanding of himself as part of nature (213).

Liberals in the 19th century were fervent supporters of nationalism and the essential importance of being part of a community with shared traditions and common ancestry. Eric Hobsbawm’s claim that Europeans nations were “ideological constructs” created without a substantial grounding in immemorial lands, folkways, and ethnos, should be contrasted to the ideas of such liberal nationalists as Camillo di Cavour (1810–1861), Max Weber [6] (1864–1920), and even John Stuart Mill (1806–1873). While these liberals emphasized a form of nationalism compatible with classical liberal values, they were firm supporters of national identities at a time when a “non-xenophobic nationalism” was meant to acknowledge the presence of what were essentially European ethnic minorities within European nations. None of these liberals ever envisioned the nations of Europe as mere places identified by liberal values belonging to everyone else and obligated to become “welcome” mats for the peoples of the world.

Moreover, Enlightenment thinkers were the progenitors of a science of ethnic differences [7], which has since been producing ever more empirical knowledge, and has today convincingly shown that ethnicity is not merely a social construct but also a biological substrate. As Edward O. Wilson, Pierre van den Berghe, and Salter have written, shared ethnicity is an expression of extended kinship at the genetic level; members of an ethnic group are biologically related in the same way that members of a family are related even though the genetic connection is not as strongly marked. Numerous papers – which I will reference below with links — are now coming out supporting the view that humans are ethnocentric and that such altruistic dispositions as sharing, loyalty, caring, and even motherly love, are exhibited primarily and intensively within in-groups rather than toward a universal “we” in disregard for one’s community. Strauss’s concern for the identity of Jews is consistent with this science.

The Straussian language about “natural rights” belonging to “man as man” is mostly gibberish devoid of any historical veracity and scientific support. Hegel long refuted the argument that humans were born with natural rights which they never enjoyed until a few philosophers discovered them and then went on to create ex nihilo Western civilization. Man “in his immediate and natural way of existence” was never the possessor of natural rights. The natural rights the founders spoke about, which were also in varying ways announced in the creation of the nations of Canada and Australia, and prescribed in the modern constitutions of European nations, were acquired and won only through a long historical movement, the origins of which may be traced back to ancient Greece, but which also included, as Havers insists, the history of Christianity and, I would add, the legal history of Rome, the Catholic Middle Ages [8], the Renaissance, Protestant Reformation, the Enlightenment, and the Bourgeois Revolutions.

The Straussians believe that the way to overcome the tendency of liberal societies to relativism or the celebration of pluralistic conceptions of life without any sense of ranking the lifestyle of citizens is to impart reverence and patriotic attachment for the Anglo-American tradition by emphasizing not the heterogeneous identity of this tradition but its foundation in the ancient philosophical commitment to “the good” and the “perfection of humanity.” But this effort to instill national commitment by teaching citizens about the classics of ancient Greece and the great statesmen of liberal freedom is doomed to failure and has been a failure. The problem of nihilism is nonexistent in societies with a strong sense of reverence for traditional practices, authoritative patriarchal figures, and a sense of peoplehood and homeland. The way out of the crisis of Western nihilism is to re-nationalize liberalism, throw away the cultural Marxist notion that freedom means liberation from all identities not chosen by the individual, and accentuate the historical and natural-ethnic basis of European identity.

Recent scientific papers on ethnocentrism and human nature:

Oxytocin promotes human ethnocentrism [9]

Perhaps goodwill is unlimited but oxytocin-induced goodwill is not [10]

Oxytocin Increases Generosity in Humans [11]

Oxytocin promotes group-serving dishonesty [12]

Source: http://www.eurocanadian.ca/2014/06/the-straussian-assault-on-americas.html [14]

Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com

URL to article: http://www.counter-currents.com/2014/12/the-straussian-assault-on-americas-european-heritage/

URLs in this post:

[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2014/12/Havers.jpg

[2] Leo Strauss and Anglo-American Democracy: A Conservative Critique: http://www.amazon.com/gp/product/0875804780/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0875804780&linkCode=as2&tag=countecurrenp-20&linkId=ZWUAQYNFHAR6IFWN

[3] apologist of the Great Terror: http://blogs.spectator.co.uk/coffeehouse/2013/03/eric-hobsbawm-keeping-the-red-faith/

[4] Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality: http://www.amazon.com/gp/product/1107604621/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=1107604621&linkCode=as2&tag=countecurrenp-20&linkId=SGA5FVCJO5LHXAKN

[5] (230): http://www.amazon.com/On-Genetic-Interests-Ethnicity-Migration/dp/1412805961

[6] Max Weber: http://www.jstor.org/discover/10.2307/3654673?uid=3739448&uid=2&uid=3737720&uid=4&sid=21104391042883

[7] science of ethnic differences: http://www.amazon.com/Cambridge-History-Eighteenth-Century-Philosophy-Haakonssen/dp/0521418542

[8] Catholic Middle Ages: http://www.amazon.com/Catholic-Church-Built-Western-Civilization/dp/1596983280

[9] Oxytocin promotes human ethnocentrism: http://www.pnas.org/content/108/4/1262.abstract?ijkey=b9ad2efdf008b041812724e617989f6f23ccae23&keytype2=tf_ipsecsha

[10] Perhaps goodwill is unlimited but oxytocin-induced goodwill is not: http://www.pnas.org/content/108/13/E46.full

[11] Oxytocin Increases Generosity in Humans: http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0001128

[12] Oxytocin promotes group-serving dishonesty: http://www.pnas.org/content/111/15/5503.abstract

[13] We Take Care of Our Own: http://pss.sagepub.com/content/early/2014/05/06/0956797614531439.abstract

[14] http://www.eurocanadian.ca/2014/06/the-straussian-assault-on-americas.html: http://www.eurocanadian.ca/2014/06/the-straussian-assault-on-americas.html

00:05 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, philosophie, philosophie politique, néo-conervatisme, états-unis, leo strauss, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 05 décembre 2014

Dr. Sunic: Voor een andere politieke cultuur

Voor een andere politieke cultuur

Dr. Sunic werd geboren in Zagreb (Kroatië). Hij studeerde in 1978 af aan de universiteit Zagreb als germanist en romanist. Van 1980 tot 1982 werkte hij in Algerije als tolk voor de Kroatische bouwfirma Ingra. Hij emigreerde naar de Verenigde Staten, waar hij eerst een masterdiploma behaalde aan de California State University (Sacramento). Daarna volgde een doctoraat in politieke wetenschappen aan de University of California, Santa Barbara.

Tijdens zijn studies in Amerika lobbyde hij actief voor Kroatische politieke gevangenen in communistisch Joegoslavië. Daarnaast schreef hij voor enkele buitenlandse Kroatische tijdschriften: het in Londen gevestigde Nova Hrvatska en in het Madrileense literaire tijschrift Hrvatska Revija. Van 1988 tot 1993 doceerde hij aan de California State University, de University of California en Juniata college in Pennsylvania. Tussen ’93 en 2001 was hij namens de Kroatische overheid actief op verschillende diplomatieke posten in Zagreb, Londen, Kopenhagen en Brussel.

Momenteel leeft hij met zijn gezin in Zagreb waar hij blijft werken als freelanceschrijver onder andere over communistisch totalitarisme en politieke semiologie (voor tijdschriften zoals Catholica, Chronicles, Elements…).

Nieuw Rechts. Voor een andere politieke cultuur

€18,00

Auteur: Tomislav Sunic

Uitgeverij: iD

Aantal pagina’s: 222

Verzending: 4 euro

OPGELET: Beschikbaar vanaf 1/12/2014

Om te bestellen:

http://pallieterke.net/product/nieuw-rechts-voor-een-andere-politieke-cultuur/

00:08 Publié dans Livre, Livre, Nouvelle Droite, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, livre, tomislav sunic, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 02 décembre 2014

Fractures périphériques

Fractures périphériques

par Georges FELTIN-TRACOL

La rentrée éditoriale 2014 assure à certains livres une belle renommée, de susciter des polémiques et de se vendre bien. Géographe de formation, auteur en 2010 de Fractures françaises qui annonçait la lente fragmentation de l’espace hexagonal, Christophe Guilluy offre son expertise socio-territoriale aux collectivités territoriales. Homme de terrain, il est à mille lieux de l’universitaire qu’il se refuse d’être et avec qui il a le bon sens de décliner tout débat. Cela n’a pas empêché un jury composé de Chantal Delsol, d’Éric Zémour, de l’académicien Jean Clair et des journalistes Bruno de Cessole, Jean Sévilla et François Taillandier, de lui décerner le Prix 2014 des Impertinents.

Plus court que son précédent ouvrage, La France périphérique en confirme et en approfondit les observations récoltées : la France est en train d’éclater parce que « la recomposition économique des grandes villes a entraîné une recomposition sociale de tous les territoires (p. 11) ». Les effets conjugués de la mondialisation et de la métropolisation des zones urbaines modifient à la fois la répartition territoriale et la société françaises. « Branko Milanovic, économiste de la Banque mondiale, montre qu’après vingt ans de globalisation, on assiste à un effondrement des classes moyennes des pays développés (p. 17). » Elles subissent de plein fouet une involution majeure. « En quelques décennies, l’économie des grandes villes s’est spécialisée vers les secteurs économiques les mieux intégrés à l’économie-monde et qui nécessitent le plus souvent l’emploi de personnel très qualifié (pp. 34 – 35) » si bien que « les nouvelles lignes de fracture se creusent d’abord entre des couches supérieures intégrées et des couches populaires (p. 75) ».

Postures et impostures hexagonales

En outre, « la mondialisation, fait économique et financier, est aussi une idéologie qui prône un “ individu-mobile ”, lequel ne se réfère plus ni à une classe sociale, ni à un territoire, ni à une histoire (p. 109) ». C’est donc fort logiquement que « dans le contexte de la mondialisation, la mobilité des hommes est perçue comme un fait global, une dynamique qui accompagne la logique libérale de circulation des capitaux et des marchandises (pp. 111 – 112) ». Or cette accessibilité au mouvement ne concerne qu’une minorité favorisée. La majorité se cantonne à une fixation contrainte sans comprendre que « la fin de la mobilité réactive mécaniquement les questions de la relocalisation et du réenracinement (p. 110) ». Un éloignement psychologique s’opère-t-il ? Difficile à dire. Certes, les études confirment qu’« après plusieurs décennies de recomposition des territoires, les catégories populaires vivent désormais sur les territoires les plus éloignés des zones d’emplois les plus actives et où le maillage en transports publics est le plus faible (p. 121) ». Les ménages populaires doivent par conséquent posséder deux véhicules et subir la hausse fiscale du prix des carburants, le flicage routier permanent et la perte de temps considérable dans les embouteillages, ce dont se moquent les bobos urbains à vélo, en rollers ou en trottinette. La faible mobilité des populations reléguées en périphérie s’accentue aussi en raison de l’impossibilité de vendre leurs biens immobiliers guère attractifs pour s’installer ensuite dans des zones urbaines prospères au loyer élevé. Christophe Guilluy remarque que « cette fracture territoriale dessine la confrontation à venir entre mobile et sédentaire. C’est cette France de la sédentarisation contrainte qui portera demain le modèle économique et politique alternatif (pp. 126 – 127) ».

Cette fragmentation réelle est occultée par des discours « républicains » illusoires. « La posture républicaine ne doit en effet pas tromper, la réalité est que nos classes dirigeantes sont pour l’essentiel acquises au modèle multiculturel et mondialisé (p. 9). » En outre, circonstance aggravante, « le nez collé aux banlieues, les classes dirigeantes n’ont pas vu que les nouvelles radicalités sociales et politiques ne viendraient pas des métropoles mondialisées, vitrines rassurantes de la mondialisation heureuse, mais de la “ France périphérique ”. Des territoires ruraux aux petites villes et des villes moyennes jusqu’aux DOM-TOM, ces territoires ont en commun d’être à l’écart des zones d’emplois les plus actives, des sites qui comptent dans la mondialisation (p. 13) ». Pourquoi ? Parce que cette « France périphérique » représente au moins 70 % de la population française concentrée dans les espaces ruraux, les petites villes, les villes moyennes et les zones périurbaines. L’auteur ne prétend pas verser dans l’habituelle et désuète dichotomie monde urbain/monde rural. « Nous sommes tous devenus urbains, que nous regardons le même journal télévisé et que nous fréquentons les mêmes grandes surfaces. L’opposition entre ville et campagne, entre urbain, périurbain et rural, ne dit plus rien des nouvelles dynamiques sociales. Les nouvelles fractures françaises ne recouvrent en rien une opposition entre une “ civilisation urbaine ” et une “ civilisation rurale ou campagnarde ”, en réalité la “ société des modes de vie ” s’est affranchie depuis longtemps de ce découpage suranné (p. 23) ».

Pour l’auteur, la « France périphérique » forme un « espace multiforme qui comprend les agglomérations plus modestes, notamment quelques capitales régionales, et surtout le réseau des villes petites et moyennes. Il comprend aussi l’ensemble des espaces ruraux et les communes multipolarisées (dépendantes en termes d’emploi de plusieurs pôles urbains) et les secteurs socialement fragilisés des couronnes périurbaines des 25 premières agglomérations (p. 27) ». Cette France « invisible » commence cependant à se manifester. Pis, elle « gronde (p. 51) », d’où la révolte des Bonnets rouges en Bretagne, la consolidation du vote Front national et le renforcement de l’abstention.

Christophe Guilluy contourne la vulgate consensuelle. Une féroce réalité impose maintenant sous la République une et indivisible trois France à terme antagonistes :

— un archipel métropolitain mondialisé peuplé de « bobos » progressistes qui se complaisent dans le libéralisme économique, la société ouverte, le multiculturalisme et les comportements libertaires marchands,

— un Hexagone maillé de banlieues de l’immigration nichées au cœur de la mondialisation libérale, mais dont les populations arrivantes gardent et célèbrent leurs valeurs traditionnelles,

— une France périphérique, populaire et déclassée constituée par des Français d’origine européenne relégués en zones rurales ou périurbaines en plein marasme économique.

Le futur cauchemar des métropoles

En examinant avec minutie les suffrages du FN depuis 2012, l’auteur démontre la polymorphie de ce vote qui ne recoupe pas ces trois Hexagones potentiellement conflictuels. Le « “ FN du Nord ” [s’inscrit dans] le contexte de la précarisation sociale (p. 63) » perceptible à Hénin-Beaumont, à Hayange et à Villiers-Cotterêts. Le « “ FN du Sud ” [bénéficie des] tensions identitaires (p. 64) », entre autochtones et immigrés, d’où les élections des députés Marion Maréchal – Le Pen dans le Vaucluse et Gilbert Collard dans le Gard, et des nouveaux sénateurs Stéphane Ravier dans les Bouches-du-Rhône, et David Rachline dans le Var. Quant au très jeune « “ FN de l’Ouest ” [il indique que] la “ France tranquille ” […] bascule (p. 66) ». Cet essor est à corréler avec de nouvelles dynamiques rurales, à savoir l’installation, plus ou moins lointaine, des ensembles urbains de ménages européens qui fuient une « volonté de créer une société multiculturelle dans laquelle “ l’homme nouveau ” ne reconnaîtrait aucune origine (p. 78) ». Il apparaît que, « plus encore que les banlieues, la France périphérique est le cauchemar des classes dirigeantes (p. 14) ».