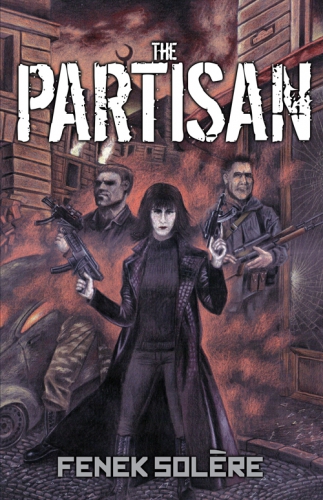

Out Now: The Partisan by Fenek Solère

The Partisan

by Fenek Solere

(London: Iron Sky Publishing, 2014)

246 pages

ISBN 978-1-909606-06-7 (paperback only)

The Fifth Republic

Son of a mudered activist during the Algerian War, the ambitious French Minister of Justice, Said Ben Hassi, dreams of a Pan-Eurabian Caliphate.

But his is not the post-colonial revanchism of a haunted man; it is the logical end product of decades of corrupt politics and misguided utopianism.

The old European establishment, weak and morally bankrupt, is impotent. The ancient French, victims of their own selfishness and nihilism, are fading, demoralised, and increasingly disenfranchised.

The Resistance

Yet, the spirit of Charlemagne and Charles Martel is not quite dead: a young resistance movement has emerged, determined to overthrow the Eurabian conquerors.

It's come to this . . .

It's kill or be killed.

La Pétroleuse

Their most terrifying weapon is Sabine D'Orlac, La Pétroleuse, who leads a violent paramilitary cell. Utterly ruthless, she will stop at nothing.

But neither will the enemy.

At stake is the future of Europe.

You can order The Partisan from Amazon US and Amazon UK.

Interview with Fenek Solère

Alex Kurtagic

Ex: http://www.wermodandwermod.com

Almost every time I receive a communication from you, it has originated in an exotic location, and it seems you are more often in some far-flung place on the planet than Britain. Are you an adventurer, or do you have a very interesting job?

I am both an adventurer and an entrepreneur. Like an ever-increasing number of people attracted to our movement I have thrived in the modern world, in direct contradiction to the media portrayal of dissidents like ourselves as lonely bitter bachelors, sitting in their basements with no friends and no sexual outlet.

Over the course of my adult life I have lived and worked in London, France, St Petersburg, Kiev, San Francisco, Central Asia, and the Middle-East. I am not someone who can be castigated and mocked for being unsophisticated or parochial. My home is filled with art, books, and the numerous artifacts I have collected from all over the world.

Both in private and professional terms I have lived cheek by jowl with many other cultures and ethnicities and observed them up close and personal. Life experience informs my writing. My fiction is grounded in an in-depth study of history, culture and political theory.

The Partisan could be read as the act of a natural contrarian. Were you a willful and troublesome child who did Z when told to do A?

I was born into an aspirant working class family in a small provincial town. My father was an electrician and my mother was a cook. A typical boy, I recall playing in the woods, running in the shadow of the craggy castles that littered the landscape, living more like one of those characters from an Arthur Ransom story than a game-boy addict. Pretending to be a cowboy, never an Indian, building tree houses in the style of Robinson Crusoe, crafting bows and arrows like Robin Hood to defend our fortified encampments.

My bookshelves were crammed with Tolkien, C.S. Lewis and the Norse mythologies. There was no family pressure to ‘achieve’. Rather, an atmosphere of calm reassurance. The warm glow of security reflected in the open fire as I sat marching Napoleonic armies across the hearth-rug. I was relatively good at sport, representing my school and region at football, rugby, basketball, and cross- country. By the time I met my first girlfriend I was already well-past reading Ayn Rand’s Anthem. I remember catching sight of her at a school disco. She was a spike haired punk in clinging pink trousers, cutting a resplendent profile in the backwash of strobe lighting, as she threw a right arm salute. Her small fist punching the air when the opening chords of the Sex Pistols’ God Save the Queen, broke out across the hall.

Within weeks I became an activist. I recall my initiation started one balmy summer evening when a group of us torched a Trotskyite Militant newspaper stand in the centre of town. Not long after I was involved in an amateur style re-enactment of the climactic scene from The Dead Poets Society. A clear-skinned, fair-haired boy was made to stand up in front of the history class to defend his essay justifying Apartheid. He was asserting the South African Government had been right to imprison Mandela for terrorism and maintain ‘separation’ of the races. The teacher, a bespectacled 68’er, was going ballistic, screaming from behind an accusatory finger, threatening to have my friend removed from her class. ‘You can’t say that!’ she insisted, ‘What sort of person are you?

Within weeks I became an activist. I recall my initiation started one balmy summer evening when a group of us torched a Trotskyite Militant newspaper stand in the centre of town. Not long after I was involved in an amateur style re-enactment of the climactic scene from The Dead Poets Society. A clear-skinned, fair-haired boy was made to stand up in front of the history class to defend his essay justifying Apartheid. He was asserting the South African Government had been right to imprison Mandela for terrorism and maintain ‘separation’ of the races. The teacher, a bespectacled 68’er, was going ballistic, screaming from behind an accusatory finger, threatening to have my friend removed from her class. ‘You can’t say that!’ she insisted, ‘What sort of person are you?

Then, when he had finished, he looked in my direction and I knew it was my turn to stand and repeat the process. When I came to a close I had the honour to defer to the next boy, who had also been called to answer for transgressing the politically correct curricula. This open act of defiance was rapidly followed by a nationalist poster campaign on school noticeboards, which coming so quickly on the heels of the pro- Afrikaaner debacle and my own and my girlfriend’s names appearing in bold graffiti under a very large symbol closely associated with a controversial German political party of the middle nineteenth century, resulted in my expulsion.

The Partisan is set in France. Why France?

I chose France for its symbolism. When I began writing The Partisan in 2009 I saw a magnificent country threatened by the machinations of a malignant cosmopolitan interloper who had hijacked the race riots breaking out in 2005 in almost every French conurbation for personal political advantage. Then, that same devious individual, insisting on the benefits of miscegenation between the French and the alien hordes swamping the very boulevards where they had set fire to cars and attacked the native people. It seemed to encapsulate the whole political and demographic catastrophe I wanted to warn against in my debut novel. It was a country on the front-line. But also one with a very rich history of patriotic movements like the Front National and Right-wing intellectuals like Maurice Bardèche and the Nouvelle Droite’s Alain de Benoist and Guillaume Faye. In more recent times the emergence of fledgling organizations like Generation Identitaire , who my fictional protagonists predicted two or three years prior to their brilliant ‘Declaration of War’ video and the Poitiers Mosque protest, gives me a real sense that the battle lines are being drawn and that the next twelve months will prove me right; that yes indeed, the land of Rousseau and Rabelais will be the first battle ground of the European resurgence.

How does The Partisan differ from the various American novels treating the same topic?

The characters in The Partisan are much more three dimensional than those I have met and admired in other so-called Rightist fiction. It is not purely ‘vengeful’ entertainment. The text is more literary and is replete with reference points to other writers and political thinkers. This is quite deliberate. I want my fiction to excite, inspire, and motivate its audience to investigate the very deep intellectual roots of what is referred to as the New Right. I want The Partisan to be an access point for our youth into that culture and to become familiar with the ideas of its main proponents.

Almost everyone would agree that there is little to admire in many earlier incarnations of Rightist literature: it is too often badly written and its message is utterly superficial, in that it wallows in an angry revenge fantasy. Would you not agree that the biological worldview, such as the one that informs many of these novels, is necessarily an amoral worldview (which often becomes immoral), since nature is concerned only with what works in a practical sense, and doesn’t assign value to abstract principles the way humans do? Since Westerners assign such importance to such principles—indeed, Western political philosophy has always been underpinned by some system of ethics—how can anyone expect readers to feel comfortable defending the heroes in such fiction, even if they find the revolutionary fantasy privately satisfying?

It is true that such literature can sometimes lapse into simplistic comic book fantasy. Such deficiencies are to some extent why I wrote The Partisan. One of my key objectives was to fuse the action-orientated type novel with a more poetic but pessimistic futurology like that envisaged by Jean Raspail in The Camp of the Saints. The point being that certain types of material appeal to certain dispensations at different given points. Some of our movement’s earlier fiction may rightfully be described as amoral, but much that passes today for great classic literature was considered so in the past. Look at the homosexuality of Gide and the modernist works of Joyce. That is not to place all those writers sympathetic to our cause in this category of artists, clearly, only a very few like Ernst Jünger, Knut Hamsun, and Ezra Pound would qualify, but to indicate that the amoral/immoral argument shifts according to the fashion of the day. The biological imperative underpinning some of these texts does remain relevant, though we have many other facets to our ever-maturing world-view. Without Western people there will be no Western sense of principles or ethics, so in that regard I have a degree of sympathy for those ground-breaking writers, in that their heroes and heroines had at least a modicum of understanding that unless those values were defended they would cease to exist and all our fine ideals would disappear—mea culpa.

Where does your interest in the European New Right originate?

I read Michael O’Meara’s New Culture, New Right and discovered the French Nouvelle École (New School). From that point it was a natural progression to study Oswald Spengler, Julius Evola, Pino Rauti, founder of the Ordine Nuovo, Guido Giannettini and the ideology of the Armed Revolutionary Nuclei in Italy; the writings of Carl Schmitt and the Conservative Revolutionaries of the Weimar period; Imperium by the American renegade Francis Parker Yockey; works by the Belgian Jean Thiriart; alongside contemporary thinkers and commentators like Robert Steuckers, Gilbert Sincyr, Tomislav Sunic, Franco Freda of Disintegration of the System fame, Alexander Dugin, Kevin McDonald, Greg Johnson, Jonathan Bowden, Troy Southgate, and Michael Walker, editor of The Scorpion.

What is wrong with letting people from anywhere settle in Europe, if they are hard-working, law-abiding, tax-paying and contribute to the economy?

Nothing, if that is indeed the case. I have met many Poles, Latvians, Lithuanians, and Central Europeans who fulfill such criteria. Of course a small percentage do not but most integrate perfectly well and live successfully among us. Compare that to the facts and figures behind migration from Roma communities, African or predominantly Muslim countries. Welfare dependency, anti-social behavior, criminality, isolationism and the colonization of whole communities seems to characterize the experience. Religious insularity, high prison rates, mosques filled with semi-literate imans and would-be boy-Jihadis educated free in our schools, sexism, genital mutilation, witch-craft, TB, Typhus, Ebola, drug and people trafficking, child-sex grooming, and riots complete the picture. Ask the people of Malmö, the women of Oslo, those poor souls living in close proximity to the urban sensitive zones around Paris or certain parts of the north of England like Bradford and Rotherham what part of the ‘enrichment’ process they have enjoyed. Talk to the thousands of violated white girls who have benefited from the fast food, cheap narcotics, and Rap music industry these people generate in their slums and taxi about our green and pleasant land.

Nothing, if that is indeed the case. I have met many Poles, Latvians, Lithuanians, and Central Europeans who fulfill such criteria. Of course a small percentage do not but most integrate perfectly well and live successfully among us. Compare that to the facts and figures behind migration from Roma communities, African or predominantly Muslim countries. Welfare dependency, anti-social behavior, criminality, isolationism and the colonization of whole communities seems to characterize the experience. Religious insularity, high prison rates, mosques filled with semi-literate imans and would-be boy-Jihadis educated free in our schools, sexism, genital mutilation, witch-craft, TB, Typhus, Ebola, drug and people trafficking, child-sex grooming, and riots complete the picture. Ask the people of Malmö, the women of Oslo, those poor souls living in close proximity to the urban sensitive zones around Paris or certain parts of the north of England like Bradford and Rotherham what part of the ‘enrichment’ process they have enjoyed. Talk to the thousands of violated white girls who have benefited from the fast food, cheap narcotics, and Rap music industry these people generate in their slums and taxi about our green and pleasant land.

What I witness every day are economic migrants, in transit under the false flag of asylum, seeking a better life at our expense. It is like a plague of locusts landing on a field. Leeching all the goodness from our soil. Infesting our villages, cities and towns. This is not some kind of small minded ‘fear of the other’ it is an objective analysis based on rational judgment. People like myself do not fear ‘the other’ we invest time and find out about the ‘other’ with a natural and friendly curiosity. I have lived for three years in Muslim countries and found good and bad much the same as I would in Europe or America. But what I find amongst the ‘invasion force’ pressing in upon Europe appalls me. I have nothing but the utmost respect for the nationalist activists who have stood tall despite state sponsored persecution and shouted until they were hoarse that the ‘emperor’ of multiculturalism has no clothes.

So is it just a question of the practical effects of multiculturalism? Is there no principle behind it except a root-and-branch or technocratic approach to problem-solving? Does this not make the liberal approach superior, then, since it is driven by an ethical system, however imperfectly executed? Not superior in a technical sense, but certainly in a moral sense.

There is indeed a very deep sense of principle embedded within my earlier response. People and communities who have over generations worked and sacrificed for their own well-being in later life and indeed their kith & kin in the present should expect that having made those long-term commitments under moral and indeed contractual commitments to and with their governments that those obligations are honoured. People originating from societies who have failed or are unable to take that long-term view have no prior right upon such investments. And I challenge any authority or political party arguing otherwise to stand openly upon a platform declaring such an intent to pillage that hard earned inheritance and let the people who have genuinely and fulsomely entered into such an arrangement decide the matter.

Surely, diversity increases creativity, since you have more perspectives and approaches to any problem, and immigration from everywhere boosts economic growth. Are you against creativity and for a stagnant economy?

Despite the diversity you see in Hollywood films and on television, the world’s laboratories, board rooms and libraries are not filled with West Indians designing new software systems for intergalactic flight, Somalians building robots to work in arid conditions or ecologically aware Uzbeks setting up green companies to reduce carbon emissions. This is a myth, perpetuated by the few whose individual and cosmopolitan group interests it suits, flooding productive economies with low IQ ‘hands’ to drive down wages and increase short-term share-holder profits at the expense of the long term interests of their host community. The media is used to manipulate and shape our moral and social expectations. Identity is eroded by the notion of ‘global citizenship’. Water-cooler philosophy is dispensed by Kid-President you-tube videos. Economic and moral stagnation leading to inter-ethnic tension distracts us from the enemy’s goals, so openly declared by Barbara Lerner-Spectre Founding Director of the Paideia Institute in Sweden: ‘I think there is a resurgence of anti-Semitism because at this point in time Europe has not yet learned how to be multicultural and I think we are going to be part of the throes of that transformation which must take place. Europe is not going to be a monolithic society that they once were in the last century. Jews are going to be to be at the centre of that. It’s a huge transformation to make. They are now going into a multicultural mode and Jews will be resented for our leading role but without that leading role and without that transformation Europe will not survive’.

This sounds like a conspiracy theory. Is not your answer a bit of an overstatement? Certainly, Jews in the diaspora on the whole have favoured social, political, and intellectual movements tending to make the societies in which they live safer for them. No surprise here, given their history. Yet, to the degree that they have supported or even led such movements, these have merely demanded a more thorough and complete application of principles already enshrined and, indeed, central to liberal political philosophy. And liberal political philosophy is wholly North-Western European and ‘Aryan’ in origin: John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Paine, Adam Smith, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, David Hume, Immanuel Kant—all these are gentiles, mostly from Britain to boot.

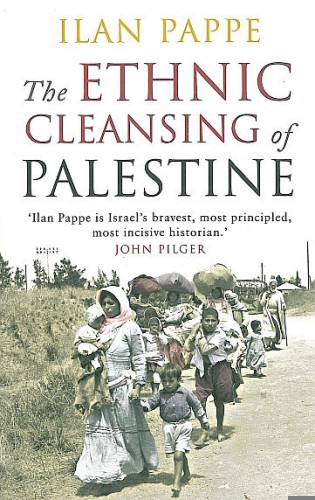

Your point is well made and I take it in the spirit it is intended, however, please indulge me for one moment. The term ‘Conspiracy Theorist’ is often used to belittle and decry non-standard theoreticians. I accept there are a lot of cranks out there and people who have the potential to cause arm to others. Clearly, that is not my intent. Indeed, the very opposite is true. I am a historian and a political theorist. My opinions are not based on phantasms, a need to gain attention or dye my hair green and stand in a turquoise track suit next to David Icke. I have quoted above (and indeed elsewhere in relation to Nicholas Sarkozy, former President of France) one of hundreds of examples where some people of that particular diaspora have acted, in my opinion, against the interests of the European majority among whom they live. At this very moment I am simultaneously reading Ilan Pappe’s The Ethnic Cleansing of Palestine and Simon Schama’s The Story of the Jews: Finding the Words 1000BC - 1492 AD [Sic. It loos as if HarperCollins doesn't know that AD goes in front of the year. —Ed.]The former, a chilling account of the systematic way the founders of the early Jewish state went about their ethnic cleansing and murder of thousands upon thousands of Arabs in the late 1940’s, (activities some may argue analogous with recent events); the latter a shameless and sycophantic account of Jewish history that exonerates the Chosen from any sense of personal or group responsibility for the numerous expulsions they have suffered throughout the centuries. The media-savvy Schama, reveals himself to be less historian and more a propagandist as he explains why it is that everyone else is always to blame and his own tribe are always right, or indeed innocent, and the victims of mindless persecution. I would recommend everybody to read both texts. I found it advantageous to have also read the Talmud, Torah, and indeed the Koran, so I have a socio-economic, historical, and religious context for my opinions. I came to the work of Kevin McDonald late but recognize the behavior patterns he ascribes to his study group and I personally would prefer that the more over-zealous Zionists desisted from their activities so that your average Mr and Mrs Finkelstein could live in peace within the wider community. Unfortunately, that wider community now includes people with anti-semitic attitudes. This is regrettable but is a direct consequence of the strategy so eloquently explained by Spectre-Lerner above.

Your point is well made and I take it in the spirit it is intended, however, please indulge me for one moment. The term ‘Conspiracy Theorist’ is often used to belittle and decry non-standard theoreticians. I accept there are a lot of cranks out there and people who have the potential to cause arm to others. Clearly, that is not my intent. Indeed, the very opposite is true. I am a historian and a political theorist. My opinions are not based on phantasms, a need to gain attention or dye my hair green and stand in a turquoise track suit next to David Icke. I have quoted above (and indeed elsewhere in relation to Nicholas Sarkozy, former President of France) one of hundreds of examples where some people of that particular diaspora have acted, in my opinion, against the interests of the European majority among whom they live. At this very moment I am simultaneously reading Ilan Pappe’s The Ethnic Cleansing of Palestine and Simon Schama’s The Story of the Jews: Finding the Words 1000BC - 1492 AD [Sic. It loos as if HarperCollins doesn't know that AD goes in front of the year. —Ed.]The former, a chilling account of the systematic way the founders of the early Jewish state went about their ethnic cleansing and murder of thousands upon thousands of Arabs in the late 1940’s, (activities some may argue analogous with recent events); the latter a shameless and sycophantic account of Jewish history that exonerates the Chosen from any sense of personal or group responsibility for the numerous expulsions they have suffered throughout the centuries. The media-savvy Schama, reveals himself to be less historian and more a propagandist as he explains why it is that everyone else is always to blame and his own tribe are always right, or indeed innocent, and the victims of mindless persecution. I would recommend everybody to read both texts. I found it advantageous to have also read the Talmud, Torah, and indeed the Koran, so I have a socio-economic, historical, and religious context for my opinions. I came to the work of Kevin McDonald late but recognize the behavior patterns he ascribes to his study group and I personally would prefer that the more over-zealous Zionists desisted from their activities so that your average Mr and Mrs Finkelstein could live in peace within the wider community. Unfortunately, that wider community now includes people with anti-semitic attitudes. This is regrettable but is a direct consequence of the strategy so eloquently explained by Spectre-Lerner above.

The fact that you can list the names of such great Anglo-Saxon, French, and German thinkers is a testimony to the progressive and open-hearted culture from which they originate. That the good intentions of such well-meaning people could be so perverted is in fact a measure of what Yockey describes as the culture distortion so prevalent today both in Europe and America. I have studied the American Constitution, The Framers who devised it, their backgrounds, ethnicity and intentions. Likewise, the real motivations of President Lincoln before, during, and after the American Civil War and I can assure you the abbreviated versions of history our schools and universities teach us and the voters are fed through the distorting lens of Orwellian ‘Truth Speak’ is a subject fit for serious review. I myself studied the whole historiography surrounding ‘Reconstruction’ after the American Civil War and it is most instructive on how aspects of history can and are used during different epochs to influence public opinion. From the books we read to the films we watch. Trust me, there is a pattern and it is no coincidence. From Spencer Tracy’s The Northwest Passage encouraging American entryism into the Second World War, to John Wayne’s Green Berets, trying to sustain moral during the Vietnam War, and 300, instilling anti-Islamic sentiment during the Iraq and Afghan wars. A whole book could be written on the movies bolstering anti-German sentiments and the falsehoods therein contained, but I will leave it there, my counter-point, I believe, equally well made.

Immigration is needed because white folk no longer want to do certain jobs, whereas the newcomers are keen to contribute and willing to work hard. If we were to send them all back—which is impossible, of course—the economy and the NHS would collapse.

These shibboleths need to be exposed for the nonsense they are. In the course of my career I have collaborated with thousands of sole-traders, SME’s, and multinational corporations. In my opinion there would be no collapse, rather, a rejuvenation of the economy, greatly boosted I suspect by the end of massive social security payments, that could be re-directed from these imported voting blocs and unproductive elements to invest in new start-ups and training programmes for people who need to update their skill-set in line with current economic trends. I would recommend the re-nationalization of utility companies in the UK, likewise the rail and postal service, at the price set by the ‘fixers’ when they were sold off. I would also withdraw all benefits from those who had entered the country illegally and their families and dependents. Similarly, non-ethnic British who had committed serious crimes prior to their immediate deportation back to their country of origin, accompanied of course by their dependents, but not the assets that had been accumulated by fraudulent means or due to the generosity of the British taxpayer. It may sound draconian to some but it makes good business sense. I would also argue to levy taxes on the money migrant workers send back to their families, thereby reducing the outflow of capital from its source of origin and open negotiations with countries in receipt of Foreign Aid or benefits to assist us in the task of humane repatriation of their nationals or peoples of compatible ethnic origin or similar religious persuasion. New targets need to be set for emigration, based on a wide range of criteria, but certainly with a view to returning the ethnic balance of countries like Britain to pre-1997 levels. And that would be the start not the end-point of the discussion.

With regard to the NHS, I have managed contracts with a wide range of people connected to this vast and worthy enterprise. Indeed, I have been involved with medical training for nurses, GPs, and surgeons. An immediate family member is a practicing junior doctor. The simple fact is that we are diverting resources to train people of non-British origin to these highly paid jobs, reinforcing cultural stereo-types among some of the high achieving Asians who think the profession is ‘theirs’ (the names Khan and Patel are currently the most common names for a medical doctor in the UK) whilst failing to act when they underperform or commit acts of negligence or perversion because we fear being branded ‘racist’. Additionally, we are providing health tourists with a first class service and denuding developing countries of their most highly skilled health professionals, which seems morally indefensible to me, especially if we are to be judged by the liberal and ethical standards we are supposed to be upholding. So, in short, I think we can materially benefit from a mass outflow of the post-’97 immigrants, up-skill the workforce with a view to advancing our technological infrastructure and preserve and improve fundamental services like the British NHS with a planned programme of awareness raising and aspiration building so that increasing numbers of whites want to move into these fields, as was the case in previous generations.

With regard to the NHS, I have managed contracts with a wide range of people connected to this vast and worthy enterprise. Indeed, I have been involved with medical training for nurses, GPs, and surgeons. An immediate family member is a practicing junior doctor. The simple fact is that we are diverting resources to train people of non-British origin to these highly paid jobs, reinforcing cultural stereo-types among some of the high achieving Asians who think the profession is ‘theirs’ (the names Khan and Patel are currently the most common names for a medical doctor in the UK) whilst failing to act when they underperform or commit acts of negligence or perversion because we fear being branded ‘racist’. Additionally, we are providing health tourists with a first class service and denuding developing countries of their most highly skilled health professionals, which seems morally indefensible to me, especially if we are to be judged by the liberal and ethical standards we are supposed to be upholding. So, in short, I think we can materially benefit from a mass outflow of the post-’97 immigrants, up-skill the workforce with a view to advancing our technological infrastructure and preserve and improve fundamental services like the British NHS with a planned programme of awareness raising and aspiration building so that increasing numbers of whites want to move into these fields, as was the case in previous generations.

Polls recording the attitudes of indigenous Europeans towards non-European immigrants consistently show that this view is popular. But how do you justify it morally? That’s the first thing. The second is, What about the many families of non-European origin that, nevertheless, have been here for several generations and are all citizens, born and bred in Europe? Are we to start rounding them up and shipping them out? And, if so, what would determine an ‘ethnically compatible’ country? Many are of mixed origin too, which would further complicate the issue, not just practically, but morally as well.

Yes, indeed, it is a popular view and one that should have had a major impact on the results of several electoral cycles. In the UK alone, there have been orators like Enoch Powell predicting the current circumstance for decades. Many other far sighted people have followed him, in their own ways, in their own countries across the ‘developed world’. Why it has failed to mature into a vote winning electoral vehicle in the majority of those countries is a question worth asking? Where was the plebiscite agreeing to immigration in the first place? Why isn’t one held now across the EU or in its constituent states? These very facts undermine the claim we live in representative democracies. The current wave of concern in this area may bring Marine Le Pen to power in France but I have no doubt every judicial or technical reason will be found to make that difficult. We have an unresponsive state apparatus that is ‘owned’ and with every year the new imported peoples who they pander to in order to maintain their short-term positions grow in number. These newcomers have originated from somewhere outside Europe and that is where they should return. Where is a choice for them to make but they should not remain. On the subject of people of mixed race, we have a conundrum. I believe everyone should be free to choose their life-partner without the interference of law and statute. Love is a valuable commodity and should be appreciated in all the various forms it assumes. But look carefully at the spousal abuse rates, the single parent families, the divorce rates between people of different ethnicities. The evidence is overwhelming, if uncomfortable reading for the self-loathers like FEMEN who daub their bare breasts with statements like: ‘Immigrants fuck better’. Perhaps a picture of O.J. Simpson would be more appropriate?

What do you think drives FEMEN to engage in this type of activism?

My initial response to FEMEN was positive. I thought they were protesting against the sexual exploitation of Eastern European women. My sympathies were obvious. The long and well documented white-slaving indulged in by predominantly Turkish, Albanian, and Jewish gangsters, gathers pace year on year. It is simply incredible that such appalling human trafficking exists and that no direct intervention like sanctions on the countries that operate brothel gulag systems are enforced. I note a real double standard here when you think of the recent high profile campaign by Michelle Obama to ‘Bring back our girls’. However, I soon became disconcerted when FEMEN Founders like Sasha Shevchenko began pontificating on their Sextremist ideology. I found it to be a poisonous cocktail of anti-white male bigotry, a clichéd Leftist love of ‘the other’, and a vulgar circus for self-indulgent, self-loathing women invading churches, urinating in the street, and protesting against so-called fascists who would deport the perpetrators of organized crimes victimizing their gender, limit the freedom of communities practicing female genital mutilation, and stamp out the grooming and abuse of young girls. I might be wrong, but I don’t recall seeing FEMEN actively challenging Muslim paedophiles in the UK or across Europe. Have they made a statement about Rotherham?

The antics of Pussy Riot demean the very important work of genuine female activists such as those of the first wave of feminism like Hannah More, Mary Wollstonecraft, and Frances Willard. Women whose genuine motivations were highjacked by radical feminists like the Red Stockings Brigade of the 1960’s, themselves a mere projection of the Black Civil Rights Movement stirring up trouble across the gender divide. Look at the work of Germaine Greer, Shulamith Firestone, Carol Hanisch, Ellen Levine, and Anne Koedt. The very titles of their books—The Female Eunuch, Forbidden Discourse: The Silencing of Feminist Criticism of Gender, and The Myth of the Vaginal Orgasm—betray their narcissistic belligerence, over-bearing sense of entitlement, political lesbianism, and economic and syncretic Marxist agenda. And it did not end there. Bell Hooks in her book Killing Rage went so far as to justify her feelings about longing to murder an anonymous white male, no doubt because he represented the ‘oppressive patriarchy’ all these types despise. Dworkin, Wolf, Paglia, and Steinhem all follow in the same path as de Beauvoir whose Second Sex features on all ‘politically correct’ liberal arts college reading lists. I would highly recommend an antidote to such corrosive prejudice. Try the work and thoughts of Erin Pizzey, an early campaigner against domestic violence, who incidentally has subsequently been forced to spend long periods in hiding after bomb threats from radical feminist extremists; Karen Straughan of Girl Writes What and Dr Tara Palmatier who are working hard to re-balance the debate. There is also an extensive literature refuting the theories of the celebrated women’s champions listed above: Christina Hoff Sommers, Who Stole Feminism ? and The War against Boys; Suzanne Venker’s The Flipside of Feminism: what Conservative Women think—and men can’t say; and Ronnee Schreiber’s Righting Feminism: Conservative women and American Politics.

According to certain controversial literature on human biodiversity, South East Asians are the most intelligent population on Earth and blacks the most athletic. If we accept this as true, then, surely, it makes sense to accept immigration from anywhere, since we’ll benefit from Asian brains and West African muscle. We’d then be unbeatable both in the astrophysics laboratory and the Olympic stadium.

Let us for a minute accept such stereotyping. Should we not also insist that those self-same people accept their proven statistical predilection for corruption, rape, and violence? Would South East Asians not be able to construct free and stable societies, dominate academia, and the patent lists of inventions? Why are our West African brothers not able to master the rudiments of more complex sports like gymnastics that require the synchronization of mind and body? I have studied alongside South East Asians and their tendency is to regurgitate what they learn uncritically. I have myself beaten black athlete’s on the school running track. Take a look at the Olympic medal tables and you will see white people outperform all other races proportionally, when you consider that we represent less than 16% of the world’s population.

Surely, with better immigration criteria and controls we can keep out the criminals and attract the best talent from all over the world. And, surely, there is a role even for rote memorisation and brute force in our societies. These things are needed, and it’s down to employers to find the right individuals for the right jobs. Let’s assume for a moment that this is just a technical issue that can be cracked with excessive costs and within a reasonable timeframe. Would you still oppose immigration? And, if so, why?

I would oppose immigration instinctively not just on the scale currently being undertaken, but because I think Europe, America, and the Slavic countries neither require it or substantially benefit from it. The criminal aspect is merely a ‘touchstone’ issue. Out of control diversity is a millstone not an asset. Especially when the benefits of diversity are all pretty much one-way. We in the West are uniquely blessed, unlike other peoples with most of the requisite capabilities to meet the majority of our societal needs. There is no obligation to feed the world until our own needy and poor are brought up to a proper level of subsistence. There is an old adage that charity begins at home. Let us start there. I do not however believe in isolationism, which is counter-productive and prevents a genuine and worthwhile exchange between cultures on an equal and beneficial footing. That is not what we have now.

The Western world can point to a history of brute force and rote memorisation. I do not hold such skills in high regard unless the former is absolutely necessary and the latter is applicable and beneficial to those who have no other course of betterment. I have liaised with large numbers of Chambers of Commerce in the UK and France and employers have plenty of opportunities to create viable and profitable businesses. What is becoming increasingly apparent is the drive towards excessive profit and greed. Such materialism above and beyond physical and spiritual satiation is I believe a serious sign of moral decay. The numbers of culturally bereft nouveau-riche people swilling second-rate champagne in kidney-shaped jacuzzis sickens me. And believe me, I have met many of that sort from Dublin to Tomsk.

Isn’t nationalism just hate and fear? Most decent people think it is very narrow-minded and backward world-view. We are no longer in the 19th century, after all; this is the 21st century and we live in a globalized world. You, in fact benefit from this every day.

I see the New Right as an alternative modernist movement, building on the homogenous organic roots of traditionalism, rejecting the liberal and socialist platitudes of a utopian future populated by a coffee-coloured people. I participate, contribute and benefit from the technical effects of modernity. Indeed, it is people like myself that drive those technical knowledge based economies. But I utterly reject the racial and cultural side-effects as an unnecessary impediment. I long for a political framework which abolishes multiculturalism and privileging the ‘ethnic’ over the ‘indigenous’ not because the European needs ‘protection’ and cannot compete but because current governmental statutes deliberately discriminates in favour of ‘ethnics’ over the whites and the fact that these global parasites are a drain on our core business, the advancement of our nations and the European continent. A national community functions best when, as Italian, Sergio Salvi, in his book Patria e Matria (Fatherland and Motherland) wrote : ‘It can be tentatively defined as a human group living in a definitive territory, which differs from other groups in a number of characteristics. These can be linguistic, cultural, historical and socio-economic. It is such shared characteristics that makes the members of a group aware of their particular identity. Even when the differences are not so tangible, they still give rise to the group’s desire to organize autonomously in the fields of administration (i.e., the State), politics and culture’. For me positive not ‘petty’ nationalism is the instinctive outcome of love for family, community and place. It is a healthy and over-riding human emotion. It is limitless and according to the Nietzschean theory of eternal return, its time will inevitably come again.

But nationalism is an idea associated with the nation-state, a fairly recent creation, which is becoming increasingly irrelevant, is it not? And its adoption necessitated the suppression of regional identities to begin with. At the time of the French Revolution, for example, only 1 in 8 people living in France spoke fairly good French; only half spoke any; and even in Oïl language zones, it was usually only used in cities. The ‘national identity’, the ‘national religion’, the ‘national curriculum’—all of these are concepts associated with the nation-state. The tendency in world history has been to go from lower levels of organisation to higher. Surely, you do not envision a return to the polis, or to the city-state (à la Geneva, as in Rousseau’s time), do you? What about the argument that hugely expensive undertakings, such as a space programme, would be far more difficult with a 1000 small regions with small economies, with 1000 currencies and 1000 languages, as opposed to with a large block like the EU, using one currency and adopting a lingua franca?

It is true that the nationalism of the last two hundred years is generally associated with the nation-state and if you are force-fed Ernest Gellner and Eric Hobsbawn like I was at university you are getting that diaspora interpretation once again. Even a more conservative view like that of Elie Kedourie comes from the same gene pool. Historians of this type are pre-determined to view such communitarian societies as essentially reactionary in character. Thinkers from the Anglo-conservative sphere like Edmund Burke, Thomas Carlyle, Maurice Cowling, Michael Oakeshott, T.S. Eliot, Roger Scruton, and Phillip Blond are given scant attention. Likewise, John Calhoun, the Southern Agrarian School, Russell Kirk, Paul Gottfried, and even Gregory Wolfe in America. De Benoist and Faye, whom I referenced earlier were largely ignored and remained only partially translated into English until Arktos Media redressed this unforgivable oversight in recent years. Consideration of the German Conservative Revolutionaries is basically forbidden unless it is to criticize them. People like Fichte, Herder, Schopenhauer, Stefan George, Ludwig Klages, Gottfried Benn, Ernst Niekisch, Arthur Moeller van den Bruck, Othmar Spann, Edgar Julius Jung, and the great Martin Heidegger, despite the latitude of their thought must be viewed through the politically correct lens. Even Carl Jung suffers in this regard, but then again, he did split from Freud and so according to their narrative can never be forgiven.

The significance and relevance of regionalism is in fact an issue I hint at in the text of The Partisan, where I try to balance the importance I attach to Breton, Provencal and other regional cultures to the unified fight-back against a common-enemy. I do envisage a Europe of a thousand flags under a federal entity. But you will appreciate my vision of such a European confederation would be unrecognizable from today’s EU. It would not be without dissension and dispute but it would be a debate between similar peoples of a generally shared milieu, informed and framed by some of the disprivileged thinkers I listed above. A discussion of this type is far more likely to advance in a positive direction than disputes between peoples of completely different cultures, races or susceptibilities.

In The Partisan, you seem to see the problems afflicting our societies cannot be solved through the mainstream political process. Yet, people—not only in France and in Britain, but in all the Western democracies—are given a chance to vote every four or five years , so the political establishment and the policies pursued by democratic governments simply reflect the will of the people. From this it seems obvious that your view is that of a disgruntled minority.

My first Masters degree is in Government & Politics. I fully understand the various forms of local, regional, national, and international governance structures that bind our hands. I have studied all aspects of representation, party funding and the ideologies and platforms of the supposedly competing mainstream parties. The charade of the democratic process and the pantomime of elections do not fool me or I think increasing numbers of other people. Our governments are bought and paid for by people running multi-national corporations and ‘banksters’ who do not have our best interests at heart. We may still be a disgruntled minority but a committed vanguard can lead a revolution. Did you see the street scenes on Maidan? I was there. All over Europe the Right is on the rise: in France, Austria, the Baltic States, Italy, Poland, and Hungary. Look at Casa Pound fighting the Reds on the streets of Rome, Blocco Studentesco and of course Golden Dawn in Greece. I was touched by the dignified way The Immortals conducted themselves during a torch lit parade through a small German town. Our creed is a vital and living force, not a passive celebration of former glories, or for that matter a family that lives in a lifeless, sterile museum. I have a certain respect for the sentiments expressed in the dedication to the preface of Derek Holland’s The Political Soldier II, Thoughts on Sacrifice & Struggle: ‘To the prayers of the Saints and the Blood of the Martyrs who redeemed the European Motherland in the Past. May we, the last loyal Sons of Tradition and Order, be worthy of their Example as the Final Conflict approaches’.

This narrative, about a race-based revolution, would strike many as wishful thinking by a fringe minority. Most would find it impossible to justify morally, because it is ultimately selfish. The Randian view of selfishness as a virtue has had the most fertile soil grow on in a context of Classical liberalism favouring individual liberty and therefore laissez-faire capitalism, and yet, it remains a marginal view; it cannot stand the moral attacks from the egalitarians, who can present themselves as virtuous because egalitarianism is selfless, at least as they understand it, which is what counts in this realm. Moreover, the events in Ukraine are of an entirely different order, since fits the liberal narrative, which can temporarily justify Ukrainian nationalism as a struggle for freedom—freedom from another, larger, richer, more powerful nation; a well-defined opponent. There is no well-defined opponent in Europe, even within the narrative you reproduce—no one likes the bankers and politicians, but responsibility for even the worst trends is diffuse. Even Tony Blair, a proven liar and war criminal, is making a killing economically. GQ even named him philanthropist of the year, eliciting only the most supine and feeblest of complaints!

This is the exact opposite of wishful thinking. Who would want to deal with a civil war on their own soil ? Yugoslavia was a test-case. I am not advocating violence but warning against it. The Partisan is not wish fulfillment, rather a shrill cry of concern about what will occur unless positive steps are taken now. Merkel and Cameron bemoaning the failure of multiculturalism will not stave off internecine violence. Randian idealism remains a cult because it does not link the supposed virtue of selfishness with the natural philanthropism that people have felt and acted upon historically because they are inclined to support people of like character and type. It is true the banksters are an easy target but you are looking through a post 2007 perspective. Distributists like Chesterton and Belloc were saying this over 70 years ago. And they were right!

In relation to Ukraine. I first starting wearing Stepan Bandera t-shirts and drinking vodka with Ukrainian nationalist veterans in the cellars of Lviv 7 years ago. I am fully aware of how that genuine uprising was manipulated. I was holding a birthday party 200 meters from the spot where the secret police were shooting protestors in Kiev last March. I have two further manuscripts dealing directly with Russia and Ukraine completed and ready for publication.

I personally refused to meet Tony Blair despite being part of a British trade delegation set to greet the former Prime Minister to a certain Muslim country two years ago. GQ embarrasses itself and insults our intelligence with their phony polls and propaganda. Everyone knows what Blair and his type represent and advocate. Will he produce GQ’s analysis as part of his defense when he is finally brought before a court? I don’t know about you, but I would anticipate a cacophony of contemptuous laughter.

You seem to reject egalitarianism. But isn’t equality a good thing? And if you don’t, are you not saying that certain people are inferior and should be deprived of rights that everyone—and certainly the United Nations—regard as universal? How can you possibly defend that? Is it your view that women are inferior to men, that blacks are inferior to whites, and that you’d rather institutionalise privilege for some, and oppression for others, based on the qualities they are born with and therefore cannot do anything about?

Egalitarianism is a façade used by the liberals and socialists to push their proposition nation agenda. In pursuit of the Holy Grail of Equality they are more than willing to sacrifice any sense of human differentation, erasing the realities of race, gender intelligence and cultural competencies. It is not a matter of supremacy and inferiority, it is a matter of reality. I do not believe in a universal ‘lowest common denominator’. People and cultures are different and we should celebrate that very real diversity not hold it to a single standard. Cultures are at different points of development and are on different trajectories. I agree with Spengler when he said, ‘Each culture has its own new possibilities of self-expression which arise, ripen decay and never return. There is not one sculpture, one painting, one mathematics, one physics, but many, each in its deepest essence different from the others . . . ’ Does that sound like someone who wishes to impose his will on others or a person hell-bent on depriving other cultures of their right to sovereignty or self- determination? I think not. Look around the world, the caste system you allude to in your question and the slave/worker relationships it implies are far more prevalent and embedded in non-white cultures. I am reminded of an axiom quoted in the short lived Rising journal: ‘A Nationalism that seeks to subdue or extirpate another culture is, in fact, not a Nationalism but an Imperialism, which threatens not only its intended victim but also its own well-being, for its distorted view of itself, and of its relations with others, can only invite disaster’.

I would not have selected a woman to be the central character in my novel if I was even remotely sexist or believed the female gender was in any way inferior. Sabine, the heroine of the book, is the very personification of a modern, intelligent, powerful woman who makes her own decisions and lives with the consequences. It is my view that we need to be far more strategic in appealing to women in order to grow our movement. They offer us the chance of a real multi-skilling asset which would greatly enhance our operations and further refine our perspective, ideals and objectives.

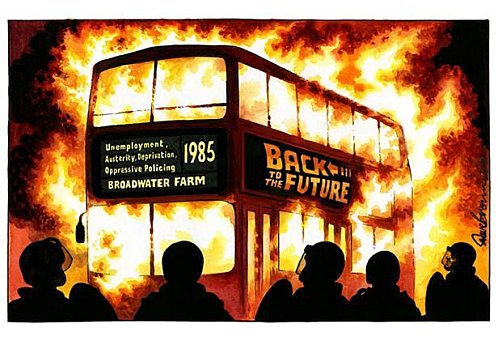

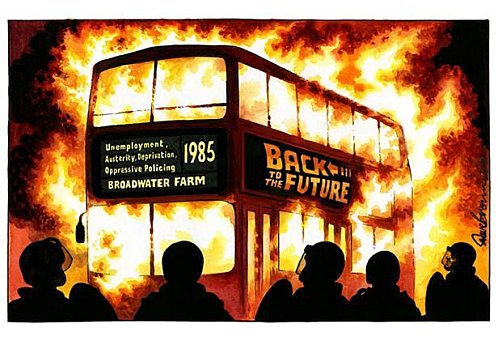

The issue is also not about colour but character and capability. History informs us that large numbers of diverse people find it difficult to live in close proximity without conflict. In general, the under-achievement of many non-whites living in a white community leads to demoralization, dependency and frustration. These result in violent outpourings like: in the USA—Watts 65, Newark 67, Rodney King/LA 92, Cincinnati 2001, Ferguson 2014; in the UK—Bristol 1980, Toxteth 1981, Brixton 1981, Bradford, Burnley and Oldham 2001, London 2011; in France—Clichy-Sous-Bois, Seine-Saint-Denis, Dijon, Belfort 2005; in Italy—Rosarno in Calabria 2010; in Spain - Roquetas in Almeria 2008; in Sweden—Stockholm 2013.

I see no benefit in perpetuating such catastrophes when it is clear that peaceful co-existence and co-location is simply not possible. A race realist like myself would recommend a natural separation based on mutually agreed terms.

This argument has been made for decades, with a great deal of hard science to support it. And yet, that hasn’t made any difference. It is still rejected wholesale. We go back to the ethics of this idea: egalitarians may argue that even if equality does not exist, it is nevertheless a noble ideal, and that alone makes it worth pursuing, even if the ideal could never be achieved entirely. In short, the facts don’t really matter, because this is an ethical question, not an empirical one.

If the Convergence of Catastrophes Faye anticipates in his book is correct, and the money, food and power begins to run out, I predict it will not be noble ideals and ethics that characterize our behavior. When the tipping point is reached the fracturing of society will move rapidly on ethnic, religious and tribal lines. Like you yourself argued in one of your celebrated speaking engagements, The Collapse may not be instant, it may have already began and its ramifications may go unnoticed at first. I think it was Ezra Pound who claimed it is the artist’s antenna that first picks up the vibrations of such events. The Partisan is in some ways a literal confirmation of what my more sensitive predecessors already knew awaited us. It is the realization of the dark nightmare to come.

In that speech you refer to I also said that a collapse could well take so long that by the time it is recognised as such the consequences would have long ceased to be relevant, because those affected or warning about them would have already disappeared or were no longer powerful. I also mentioned that there is no guarantee that any collapse would have the desired outcome. The scenario you describe assumes that in a social breakdown scenario, everybody falls into line along ethnic or tribal lines. That seems likely with the non-European demographic in our part of the world, but simple everyday observation suggests Europeans, and particularly North-Western Europeans, will remain as divided as they are now, fractured along moral or morally justified ideological lines. Even the Far Right is notoriously fractuous, not only due to conflicting personalities, but also due to disagreements over ideology. The same has always been the case with the Far Left. Kevin MacDonald has pointed out that Western Europeans are low in ethnocentricity and tend to form moral communities. If that is true, then ancestry is an insufficient condition. So the question must be asked—if egalitarianism is the irritant and the stumbling block, should identitarians not be focusing on a moral critique of egalitarianism?

I would contend the collapse started around 1913 and is now well advanced. The collapse takes many forms and proceeds at a different pace along many separate fault lines. It can be identified and estimated by different social, economic, demograhic, and political indices. We recognize it at the point it affects us as individuals, or as citizens of a particular nation. Those who govern the western world are managing the decline rather than arresting it. Some I suspect are complicit in it, or are directly benefiting from the decline in some way, transferring assets and investments at favourable rates to BRIC countries, much like maggots feeding off dying flesh. There is simply no way of guaranteeing that the moral poison of egalitarianism will not have so retarded the European population that they are inhibited from protecting their own or acting in a way to promote their group’s interest. I suspect however, that when non-Europeans band together, set up exclusive organizational structures, possibly based on religious lines, commit outrageous crimes and begin ethnic-cleansing, the mantra of ‘One World, One People’ will ring very hollow. There is nothing like watching your mother, sister and daughter being raped, or your father, brother and son being eviscerated by machete wielding savages to focus the mind. A moral critique of egalitarianism is long overdue. But we should pull the mask off this expression egalitarianism and call it what it is today, the Frankfurt School strategy to undermine all aspects of the Western Superstructure.

So what if people with non-European ancestry eventually become majorities in Europe? Aren’t they just people, no better or worse than anyone else? Are we to judge them by the colour of their skin, rather than the contents of their character?

The character and nature of the future population of Europe most certainly does matter. Demographics is destiny and the central question of our age, is whether or not the civilized and educated nations of the world will continue to allow themselves to be overwhelmed by those incapable of self-improvement, other than by squatting in close proximity to the techno-industrial or welfare systems of more developed cultures with their begging bowls in hand, or will they close their borders. The behavior, values, and capabilities of a large percentage of the people of non-European ancestry who are coming to Europe at this time, like many of the Latinos fording the Rio Grande, do not stack up meritoriously under any serious degree of scrutiny. They stand condemned by any scientific or moral measurement by which you would chose to evaluate them. They threaten a new dark age, taking us back centuries. Forget customs and folkways for one moment, just look at the graphs on intelligence. IQ averages in the countries benefiting from immigration are plummeting. In what way can this be described as evolution? It represents the dilution of excellence and the low level ground war already underway throughout North America and Europe is a sure sign that things will get worse rather than better. Is Leicester or Birmingham to be the next Detroit?

Like Spengler I believe that the human species is divided into a variety of widely differing and contradictory cultures. My interpretation of nationalism carries with it the insistence of reciprocal respect. It is in essence Identitarian. What we strive for is national self- determination; sufficient living space for the preservation and development of our race, heritage and culture; a socio-economic and legal system that reflects the values of its creators; the nurturing of our art; and the continuance of our life-force into future millennia. I will not stoop to plea for this on the grounds of the Charter of Human Rights or because it can be argued that what is being done to the white indigenous populations of European nations is a form of genocide by stealth. Though you can make plausible arguments for both those scenarios. I do not ask permission to live or to survive in my own homeland. A territory that people of my lineage have inhabited for 10,000 years. I demand it and will join others in reaching for the rope to hang the traitors who opened the floodgates to the sewers of the third world and lock and load the guns when words prove insufficient to defend our homes.

What was your aim with The Partisan?

Continuing my earlier point about fiction providing a gateway to theory, I want to contribute to a vibrant cadre of New Right novelists. My desire is to re-enchant the present generation with the ideals that made Europe great in the past. We are all descendants of a great cultural and intellectual inheritance and we have to make that case time and time again. Standing on the shoulders of giants like Ernst Jünger, Ezra Pound, and Louis Ferdinand Céline, I believe there now exists the potential to develop a genre that both entertains and informs. Several recent works like your own Mister, Tito’s Perdue’s oeuvre, and Derek Turner’s Sea Changes provides the basis for a new school of storytellers, poets and singer-song-writers.

Continuing my earlier point about fiction providing a gateway to theory, I want to contribute to a vibrant cadre of New Right novelists. My desire is to re-enchant the present generation with the ideals that made Europe great in the past. We are all descendants of a great cultural and intellectual inheritance and we have to make that case time and time again. Standing on the shoulders of giants like Ernst Jünger, Ezra Pound, and Louis Ferdinand Céline, I believe there now exists the potential to develop a genre that both entertains and informs. Several recent works like your own Mister, Tito’s Perdue’s oeuvre, and Derek Turner’s Sea Changes provides the basis for a new school of storytellers, poets and singer-song-writers.

They say that those who forget the past are bound to repeat it. You have an advanced degree in history from an American university—in fact, with a major component in Black Studies. Could it be not be argued, therefore, that you of all people, should know better than to write novels like The Partisan?

On the contrary. My original Masters in Politics included a dissertation which was a critique of the Soviet system. The Black Studies component of my MA in History featured such luminaries as: Nat Turner, Frederick Douglas, W.E. Dubois, Marcus Garvey, Elijah Muhammad, Martin Luther King, Malcolm X, Angela Davis, Kathleen Cleaver, Bobby Seale, George Jackson, Jesse Jackson, Al Sharpton, Louis Farrakhan and Black Panthers like Stokely Carmichael and Huey P. Newton and their ilk.

I probably know more about Communism and so-called Black Civil Rights activists than those on the left. It is an advantage to know your opponents better than they know themselves. My studies helped me identify the linkages like that between the Zionist Kivie Kaplan, who was Martin Luther King’s ‘handler’ and the communist Party of America. It was a formula that was repeated in the former Weather Underground leaders Bernadine Dohrn and Bill Ayers involvement with the Obama Presidential candidacy. Similarly, the association between Joe Slovo and his slow-witted tool Mandela in the dismemberment of South Africa.

These simple key quotes define the reasons why I wrote The Partisan:

‘During the last Open Convention the debate was, was it or was it not the duty of any good revolutionary to kill all new born white babies. At the time it seemed like a relevant framing of an issue. The logic being that through no fault of their own these white kids are going to grow up to be a part of an oppressive racial establishment internationally, so really your duty is to kill new born white babies. And I remember one guy tentatively and apologetically suggesting that this was in contradiction to the humanitarian aims of the movement and he was booed down’ - Doug McAdam (Weather Underground)

‘Kill all white men, white women and their babies’ - New Black Panther Party activist Malik Zulu Shabbaz (picture hereunder), infamous for accusations of attempting to intimidate voters at a Philadelphia polling booth in 2008.

Do you plan on getting another degree?

To quote Solzhehnitsyn : ‘without any censorship, in the West fashionable trends of thought and ideas are carefully separated from those which are not fashionable; nothing is forbidden, but what is not fashionable will hardly find its way into periodicals or books or be heard in colleges. Legally your researchers are free, but they are conditioned by the fashions of the day . . .’

One single anecdote illustrates this perfectly. Having graduated on a bright summer day under a warm Californian sun, I returned to a slate grey London, intending to commence a PhD on the historiography of the so-called European New Right. I was interviewed by an American Professor with a Jewish surname. He was wearing a tweed jacket and smiling suspiciously over an oversize bowtie. As I tried to explain my hypothesis, the would-be don twirled his pen, looking distractedly out the window.

‘Why are you interested in these people?’ he asked contemptuously, ‘they have no intellectual capital. Have you thought of an evaluation of the impact of his theological upbringing on Martin Luther King’s later Civil Rights activities?’ The door closed. So I pushed on another. Sitting down in front of my laptop, sometimes overlooking a village green in Kent, where my every key stroke echoed to the rhythm of leather on wood; and at other times walking around the Zenkov Cathedral in Almaty, staring up through the cloud formations gathering around the rim of the Zailiysky Alatau mountains, I began typing the opening lines of The Partisan. That is my PhD thesis and it is written from the heart, free of the shackles of political correctness.

I notice that, though The Partisan draws from the anti-liberal ideas of the European New Right, it also has references to the French Revolution, which represented a triumph of liberal political theory. You even have the revolutionaries sing certain verses from La Marseillaise. Is this not a somewhat idiosyncratic interpretation of history?

It is the paradox we live with. French identity and pride is inextricably linked with a familiar anthem like La Marseillaise. If fiction is to be grounded and credible it must reflect reality. I would argue that we should accept that the vast numbers required to make a movement will fix on certain icons, flags and songs as they come together. It is to be expected and it is expedient. It is the passion and emotive qualities of unifying symbolism that is important. The deconstruction of deeper ideological underpinnings can be dealt with once we have won back the streets.

The Partisan makes a clear case against the Islamisation of France, and, presumably by extension, of Europe. What is wrong is Islam having a presence in Europe? There are Muslims in Bosnia who are fully European and don’t behave at all like Abu Hamza and fellow Jihadists from Asia and North Africa or the Pakistani paedophile rings in the United Kingdom. Indeed, even the SS had a division of Bosnian Muslims.

A presence is one thing. An overwhelming presence is quite another. Whilst minarets overshadow rooftops from Barcelona to Geneva and Frankfurt to Bolton, Christian churches are being firebombed across the Muslim world and the followers of Jesus are given an option, convert or die. How long before the phony war of protest by Muslims in Paris, Amsterdam and Brussels turns into a full scale insurgency by ISIS trained zealots? There is much to admire in all faiths, cultures and identities. But we must acknowledge, they flourish best when they are rooted in their home soil and watered by the winds from their own mountain tops. Over the last half century the seeds of destruction have been scattered across our fields. It is time to take the scythe to the weeds strangling our crop.

What about David Cameron’s proposal of ‘muscular Britishness’?

There is so much one could say on this matter but I will try to keep my reply concise and free from vitriol. My recollection is that this expression was first used in a Daily Mail article on the Trojan Horse scandal, where Tory party policies relating to the freeing up of school governing bodies and head-teachers from so-called local authority bureaucracy and allowing more school independence had resulted in a myriad of predominantly Muslim schools imposing a sharia curricula, removing white governors and treating indigenous students, already a numerical minority as second class pupils. Well, I cannot say I am surprised, it reinforces what I alluded to earlier in relation to the mindset of certain burgeoning non-British communities. I contend such autonomy will be abused by these people time and time again. They simply cannot be constrained by the normal European or British notions of fair play, decency and appropriate behavior. These apologists for paedophilia and honour killings are animated by the dream of a jihadist take-over not assimilation. The fact that Cameron, along with his collaborators in the Liberal-democrats have actually overseen a growth in immigration, despite all their public statements and manifesto pledges to the contrary, calls into question both the British Prime Minister’s integrity and capability.

His fetid description of Britishness as being all about democracy, equality, and tolerance reveals a complete disengagement with the martial qualities that built an Empire from Scotland to the Falklands and Novia Scotia to Singapore. Listening to a rendition of Elgar’s Pomp and Circumstance, would suffice in correcting such confusion. These modernist ideals also fly in the face of historic reality like the Chartist March on Monmouth, where men were shot and killed for demanding political representation; the fact that for centuries only male property owners had the right to vote and a suffragette had to throw herself under the King’s horse to raise awareness that women wanted the same opportunity; and that the everyday experience of anyone expressing concern over the behavior of non-whites is immediately shouted down with the cat-call of that much over-used word ‘racist!’ The latter apparently being a case of blatant ‘intolerance’ regardless of the merit of their argument. Double standards abound. No tolerance for the intolerant. No platform for fascists ! Government ministers signing up as members of Unite Against Fascism. So it seems, equality and tolerance are in reality in short supply in David’s Little Britain.

As for democracy, equality and tolerance are as British as the Union Flag, football and fish and chips ? Well let us deconstruct David’s assertions in true Marxist dialectical terms, shall we? It strikes me that the very existence of the Union flag is called into question by the Scottish referendum. Something Mr Cameron agreed to but did not feel he could extend to the discussion on immigration? With regards to football, it was clear from the lethargic display by the English team at the last World Cup, that the game ‘the British’ invented has now developed well beyond their current competency levels. Football is most certainly not coming home to paraphrase the line from the Three Lions Song. And the clichéd reference to fish and chips, so typical of Oxbridge champagne swilling Tories trying to appear ‘down with the boys’, can be dismissed by the simple observation that the most popular meal in the UK is now curry.

Like John Major before him speaking of the English matron pedaling through the morning mist or Mrs Thatcher hinting about the people’s concern about being ‘swamped’ by immigrants in the 79 election, Cameron has no intention of enacting muscular Britishness, whatever that means? Look who funds the party he leads. Peel back the names to reveal his own family origins and those of his advisors. Indeed, those of his predecessors. Leon Brittan, Nigel Lawson, Keith Joseph, Malcolm Rifkind, Alex Carlisle, Michael Howard, Edwina Currie, John Bercow and Keith Joseph. Check the following list of Conservative, Liberal Democrat, and Labour MP’s, Ministers and Peers of the realm (the following is only indicative, not comprehensive) : Sam Gyimah, Kwasi Kwarteng, Reham Chisti, Baroness Warsi, Priti Patel, Alok Sharma, Nadhim Zahami, Kishwer Falkner, Sandip Verma, Mohamed Sheikh, Nat Wei, Maurice Saatchi, Satyendra Prasanno Sinha, Lord Taylor of Warwick, Patricia Scotland, Navnit Dhozlakia, Herman Ouseley, Floella Benjamin, Meral Hussein-Ece, Zahida Manzour, Rumji Vergee, Doreen Lawrence, Paul Boateng, Lord Darzi, Bill Morris, Baron Bhattacharrya, Baron Chan, Amir Bhatia, Baron Adebowale, Baron Parekh, Baron Patel, Baroness Pashar, Nazir Ahmed, Baroness Uddin, Baron Ali, Keith Vaz, Valerie Vaz, Chuka Umunna, Yasmin Qureshi, Ed Milliband, and George Galloway. Now ask yourself are such people likely to enact muscular Britishness?

And before we settle back and think this is an isolated situation, please take a look at the political ‘movers and shakers’ in the United States and closer to home, in Europe itself. It is not hard to find the same egregious behaviour perpetrated in the same quarters by the same self-interested parties.

Why did you choose a female protagonist?

I wanted to create a positive role model for those young women sympathetic to our shared traditions and thinking about becoming active in the movement. The Left have to some extent mythologized in book and film form the likes of Ulrike Meinhof and Gudrun Ensslin. To my mind these were two emotionally bereft, politically shallow and nihilistic women. Sabine was created in direct opposition to these latter day martyrs of the German Autumn. I can foresee a time when some of our best exponents will be women. I long to stand beside them in the shadow of fluttering Spartan pennants on the field of Poitiers.

Is there hope for Europe beyond liberalism?

There most certainly is. First, we must acknowledge the significance of integral traditionalism to the life and continuity of the homogenous community. Then we need the energy and vital radicalism of revolutionary conservatism to simultaneously conserve and transform those parts of our culture that are (a) worthy of preservation and (b) in vital need of evolution or eradication.

Isn’t liberalism simply for individual liberty, freedom of expression, freedom of opportunity, and equality before the law? Are we do away with all those, and go back five hundred years—or, worse still, end up with an authoritarian police state?

The police state is already here and the prison walls are the laws imposed upon us by the equality gurus to uphold the liberal establishment. There is no real individual liberty. It is being systematically replaced by stifling conformism in both the private and public arenas. Freedom of opportunity and equality before the law increasingly only applies to non-whites. A two-tier justice system is enforced by the adoption of politically correct moral codes. Social ostracization and exclusion from the work force is practiced against dissenters. Orwell’s vision of a ruthless regime insisting on political orthodoxy is with us. We are all locked in room 101 with Winston Smith and the rats are coming.

Avertissement à nos lecteurs: nous sommes bien conscients que la prose de M. Peeters, ici, est celle qui convient à un journal parisien, conformiste, pharisien, haineux et inquisiteur comme "Libération"!

Avertissement à nos lecteurs: nous sommes bien conscients que la prose de M. Peeters, ici, est celle qui convient à un journal parisien, conformiste, pharisien, haineux et inquisiteur comme "Libération"!

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

This proposition is not as startling or paradoxical as it might at first seem, especially as by "war" Morris means conquest or nation-building. Nor is it particularly original. Back in the 17th century, Thomas Hobbes set the ball rolling with his vision of life as nasty, brutish and short; much more recently, the Israeli historian

This proposition is not as startling or paradoxical as it might at first seem, especially as by "war" Morris means conquest or nation-building. Nor is it particularly original. Back in the 17th century, Thomas Hobbes set the ball rolling with his vision of life as nasty, brutish and short; much more recently, the Israeli historian

Eng verknüpft mit

Eng verknüpft mit  Il y a dix-sept ans paraissait à L'Âge d'Homme, L'avant-guerre civile, d'Eric Werner. La réédition,

Il y a dix-sept ans paraissait à L'Âge d'Homme, L'avant-guerre civile, d'Eric Werner. La réédition,  L'Etat se délite et, dans le même temps, il se refait en menant une guerre intra-étatique, indirectement, contre ses propres citoyens. Il s'agit de les contrôler, de les espionner, de restreindre leur liberté d'opinion, d'expression et de recherche. Il s'agit de leur inoculer une pensée unique par la désinformation et la propagande. Il s'agit de les disloquer en s'en prenant à tout ce qui naturellement leur permettrait de s'opposer au pouvoir total que l'Etat exerce de plus en plus sur eux.

L'Etat se délite et, dans le même temps, il se refait en menant une guerre intra-étatique, indirectement, contre ses propres citoyens. Il s'agit de les contrôler, de les espionner, de restreindre leur liberté d'opinion, d'expression et de recherche. Il s'agit de leur inoculer une pensée unique par la désinformation et la propagande. Il s'agit de les disloquer en s'en prenant à tout ce qui naturellement leur permettrait de s'opposer au pouvoir total que l'Etat exerce de plus en plus sur eux.

Hostile aux États-Unis d’Europe ou à une Europe intergouvernementale, l’auteur préconise un État européen, « fédération de régions (p. 148) ». Notons au passage qu’il méconnaît ou dévalorise le concept traditionnel d’Empire dont il fait un contresens évident. C’est regrettable, car son approche de la Res Publica europensis coïncide largement avec l’idée impériale européenne.

Hostile aux États-Unis d’Europe ou à une Europe intergouvernementale, l’auteur préconise un État européen, « fédération de régions (p. 148) ». Notons au passage qu’il méconnaît ou dévalorise le concept traditionnel d’Empire dont il fait un contresens évident. C’est regrettable, car son approche de la Res Publica europensis coïncide largement avec l’idée impériale européenne.

The initial response of the communists was indifferent. PCF leader Maurice Thorez stated that there was “ no difference between bourgeois democracy and fascism. They are two forms of capitalism . . . Between cholera and the plague one does not choose.” On the 7th of February, the PCF rejected a socialist overture to form a united front against what was widely perceived as a Fascist coup attempt.