DYNAMIQUES MULTIPOLAIRES

ENTRE ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DES FORCES ET ÉQUILIBRES RÉGIONAUX DE SÉCURITÉ

VIII MOSCOW CONFERENCE ON INTERNATIONAL SECURITY 2019

par Irnerio SEMINATORE

Texte rédigé en vue de la présentation à la VIIIème Conférence Internationale sur la Sécurité de Moscou des 23-25 avril 2019, organisée par le Ministère de la Défense de la Fédération de Russie.

TABLE DES MATIÈRES

Système et conjoncture

Dissuasion et forces conventionnelles

Les dynamiques et les inconnues du système de la multipolarité

La Chine et la conception chinoise de la mondialisation

La Russie et l'enjeu multipolaire

La stratégie de sécurité de la Russie.

La Russie et le retour des grandes stratégies

La stratégie des États-Unis et les tendances générales du système

L'indispensable dialogue stratégique entre l'Europe et la Russie

États-Unis et Chine. Sur le syndrome de la puissance dominante. Préservation du "statu quo" ou inversion de prééminence?

Un faux retour aux simplifications stratégiques de la bipolarité

Rivalités, desseins stratégiques et montée des tensions

Système et conjoncture

La conjoncture historique actuelle est caractérisée par la transformation du cadre stratégique général( le système international) et par la montée de déséquilibres régionaux (sous-systèmes) en leurs interactions multiples (linkages).

L'environnement stratégique en est affecté, car les équilibres de pouvoir entre acteurs majeurs du système multipolaire résultent de leurs régimes politiques et de leurs alliances globales et visent à contre-balancer les coalitions adverses et à assurer la stabilité du système (ou son bouleversement).

A cet égard la triple dynamique de la conjoncture actuelle, de fragmentation, de polarisation et de confrontation, se traduit en une reconfiguration des alliances militaires et des équilibres mondiaux, face aux risques de conflits entre Chine- Etats-Unis et Russie.

La triade Chine-Etats-Unis-Russie instaure ainsi, une politique ambivalente, de rivalité-partenariat-antagonisme, qui a pour enjeu le contrôle de la masse eurasienne et de l'espace océanique indo-pacifique, articulant les deux stratégies complémentaires du Heartland et du Rimland.

Ainsi et au niveau local, l'issue des conflits ne dépend pas des rapports balistico-nucléaires entre les leaders des pôles ,mais de alliances tissées par la diplomatie globale.

Dissuasion et forces conventionnelles

Dans cette perspective, le facteur nucléaire,qui avait été relégué au second plan , après l'effondrement de la bipolarité, redevient aujourd'hui la principale indication des tensions politiques entre les pôles et la coopération de sécurité apparaît comme l'indication la plus évidente de l'orientation stratégique des parties, en compétition ou en conflit pour les ressources. Cependant le chantage des armes nucléaires entre Grands, servant à anéantir l'intention positive de l'agresseur,joue un rôle plus grand,quand la menace anti-force est plus crédible.

Les rivalités, qui secouent aujourd'hui plusieurs régions du monde, (les Pays baltes et l'Europe de l'Est (Ukraine), le Caucase (Géorgie), le Maghreb et l'Afrique sub-saharienne, le Proche et Moyen Orient( Syrie, Liban, Israël, Iran, Turquie), le Golfe (Arabie Saoudite, Yemen, Quarar, sunnisme et chiisme), l'Amérique du Sud et du Nord, la mer de Chine méridionale et l'extrême Orient), ont forcé l'Est et l'Ouest à reconfigurer leurs alliances militaires.

Le but en est de fixer des "lignes rouges" entre les intérêts des pôles et les enjeux régionaux, pour empêcher des escalades non maîtrisables, éviter un affrontement direct entre les acteurs majeurs du système et limiter la décentralisation de la violence au niveau régional.

Les dynamiques et les inconnues du système de la multipolarité

D'une manière générale les dynamiques du système de la multipolarité, par rapport au système bipolaire sont constituées :

- par la permanence du jeu inter-étatique, stabilisateur ou perturbateur

- par une transformation des règles du jeu (alliances) et des partenariats stratégiques, fragilisés par la rupture d'accords devenus obsolètes (Salt, INF )

- par un accroissement du nombre des acteurs essentiels (leaders de bloc) et une redistribution asymétrique de la puissance

- par le retour du révisionnisme territorial (rectification des frontières )

- par une modification de la nature de la guerre et par le croisement du conventionnel,du nucléaire et du virtuel, ou encore par l'irruption des espaces cybernétiques et satellitaires, dans les domaines de la géopolitique et de la stratégie.

- par une multiplications des tensions et des conflits décentralisés, influant sur l'équilibre général des forces.

Ainsi, toute tentative de redéfinir un ordre régional quelconque ne peut être conçue aujourd'hui , que dans la perspective d'un ordre planétaire global et à la recherche de formes d' équilibre et de stabilité à caractère planétaire. C'est par référence à la triangulation géopolitique et militaire de la Russie, des États-Unis et de la Chine et, en subordre, de l'Europe, de l'inde et du Japon,que doit être comprise la liberté relative des puissances régionales du Moyen Orient et du Golfe, et c'est là que se situe une des clés de la stratégie générale de la triade.

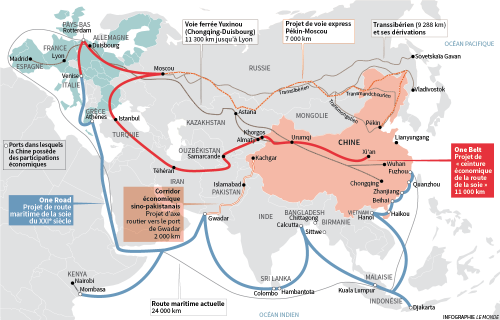

La Chine et la mondialisation à la chinoise

Dans ce cadre, la Chine, poursuivant une quête régionale et mondiale d’indépendance stratégique et d'autosuffisance énergétique étend sa présence et sa projection de puissance vers le Sud-Est du Pacifique, l’Océan Indien, le Golfe et l'Afrique, afin de contrer les goulots d’étranglement de Malacca et échapper aux conditionnements extérieures maritimes, sous contrôle américain.

Elle procède par les lignes internes, par la mise en place d'un corridor économique et par une route énergétique Chine-Pakistan-Golfe Persique, reliant le Port de Gwaidar, au pivot stratégique de Xinjiang.

Béijin adopte la gestion géopolitique des théâtres extérieures, selon la doctrine Kissingerienne du "Linkage horizontal" et resserre ses liens continentaux avec la Russie.

L'influence chinoise est complétée par la construction d'une gigantesque "Route de la Soie", reliant le nord de la Chine à l'Europe, via le Tadjikistan, le Kazakhstan et le Turkménistan et opposant les routes terrestres aux routes maritimes.

La Russie et l'enjeu multipolaire

La Fédération de Russie a pris conscience de la mutation profonde de la perspective historique et a adopté le principe du retour à une stratégie générale défensive, qui n'interdit nullement l'initiative et s'exprime par la manœuvre, la percée et l'action.

Le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine au plan geopolitique, a eu pour but de jouer un rôle d’équilibrage et de contre-poids, au cœur de la masse continentale eurasienne et de repartir les zones d'influence entre les deux puissances dominantes, dans le cadre de la multipolarité.

Cette double poussée, virtuellement antinomique, est corrélée à l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), qui fait fonction de stabilisateur régional.

Stratégie de sécurité de la Russie

La lecture de la position russe dans le monde peut être résumée de la manière simplifiée suivante.

Face à la tendance systémique, marquée par l’émergence de pôles de puissance en compétition ou en rivalité , ainsi que par le potentiel de polarisation dû aux alignements mouvants en Asie, la Russie se doit de:

- freiner les élargissements politiques et militaires de l'OTAN en divisant ses adversaires à l'Ouest, en Europe Centrale et au Sud-Est

- stopper le processus de désagrégation au Proche, Moyen Orient et Golfe, en promouvant des nouveaux équilibres de pouvoir autour de l'axe Moscou - Damas - Téhéran et en isolant la Turquie et l'Arabie Saoudite dans la redéfinition des pouvoirs régionaux

- rapprocher les anciens satellites dans la zone de "l’étranger proche" par différents moyens (Union Euro-Asiatique)

- renforcer l'unité continentale au cœur de l'Eurasie par établissement d'une coopération plus étroite avec la Chine

La Russie et le retour des grandes stratégies

Les trois théâtres à travers lesquels la culture stratégique russe pense sa sécurité, occidental (de la Mer Baltique aux chaînes des Carpates), méridional (du Danube à l'Iran), oriental (de la Volga aux monts AltaÏ), placent au cœur de cette culture deux notions-clés: la souveraineté territoriale et la profondeur stratégique.On y ajoutera que la projection des forces sur un théâtre extérieur est placée sous la couverture des capacités nucléaires, ce qui permet de dominer militairement ses zones d'influence. Or, si au plan mondial la relation russo-américaine est fondée sur la stabilité stratégique, au plan régional la liberté de manoeuvre de la Fédération russe se déploie sur les deux théâtres, de la Méditerranée et de la Mer Noire.

La stratégie des États-Unis et les tendances générales du système

Le Secrétaire à la Défense de l'Administration Trump,l'ancien Général des Marine's James Mattis, a dévoilé en février 2018, à l'Université John Hopkins une nouvelle stratégie de défense nationale, d'où l'on déduit qu'un changement historique est intervenu depuis deux décennies dans la politique extérieure américaine.

Le principal objectif des États-Unis est désormais la concurrence entre les grandes puissances et non le terrorisme. "La Chine est un concurrent stratégique, qui utilise une politique économique prédatrice pour intimider ses voisins, tout en militarisant des zones de la mer de Chine méridionale".

"La Russie a violé les frontières des pays voisins et exerce un droit de veto sur les décisions économiques, diplomatiques et sécuritaires de ses voisins".

Par ailleurs, "la Chine recherche" l'hégémonie dans la région indo-pacifique à court terme et le remplacement des États-Unis, pour atteindre la prééminence mondiale dans l'avenir".

"La Russie, pour sa part, tente de briser l'Organisation de l'Atlantique Nord (OTAN) et de changer les structures économiques et sécuritaires européénnes et du Moyen-Orient"

Ainsi,pour les Etats-Unis,une conclusion est certaine : "la menace croissante des puissances révisionnistes aussi différentes que la Chine et la Russie.....cherche à créer un monde cohérent avec leurs modèles autoritaires".

Trois régions clés sont indiquées comme objets d'une préparation au conflit: l'Indo-pacifique, l'Europe et le Moyen-Orient.

Dès lors, face au déclin de l'ordre international,fondé sur des règles acquises de longue date et à une concurrence stratégique entre États, le but de l'Amérique est de rester la puissance militaire prééminente dans le monde et d’œuvrer pour que l'équilibre des forces reste en sa faveur. Elle doit faire en sorte que "l'ordre international reste plus favorable à sa sécurité et à sa prospérité, en préservant l'accès aux marchés".

La rivalité entre grandes puissances et la lutte pour la prééminence se traduisent ainsi en une compétition stratégique accrue.

L'indispensable dialogue stratégique entre l'Europe et la Russie

Quant à l'Europe de l'Ouest, la globalisation des enjeux de sécurité, impose une analyse des tendances générales du système mutipolaire et suggère l'établissement d'un dialogue stratégique entre l'Europe et la Russie

Le fondement de ce dialogue repose sur l'exigence d'allègement des tensions et des défis , portés à la stabilité régionale et mondiale.

Il a été observé que des similitudes existent entre deux types de défis, le changement du "statu quo" territorial, en Europe et en mer de Chine méridionale, bref ,en Ukraïne et dans les iles Paracels, Spratley, récif de Mischief et, plus au nord, dans les îles Senkaku (Siaoyu).

Toutefois, dans l' Europe du sud-est, il s'agirait d'un changement de paradigme, concernant l'intégrité territoriale des États; dans l'autre, de "l'internationalisation d'un conflit en mer de Chine" méridionale et orientale, qui cumule une pluralité de revendications de pays frontaliers.

États-Unis et Chine

Sur le syndrome de la puissance dominante

Préservation du "statu quo ou inversion de prééminence?

Les États-Unis seront ils disposés à renoncer à leur prééminence en Europe et en Asie, autrement dit ,dans l'ensemble du système international, ou se montreront capables de trouver des arrangements et des formes de coexistence, qui les détournent d'une fatalité apocalyptique?

En cas de doute, seront ils poussés, par la préservation du"statu quo" et de la prééminence stratégique, ainsi que par une perception antagoniste des faiblesses internes de la puissance rivale, à prendre des risques inconsidérés, par une action de dissuasion préventive?( coup de Copenhague de 1885/UK, Port-Arthur de 1905 et Pearl-Harbor de 1941/ J, Corée du Nord en 1950/URSS)

Au niveau de la conjoncture historique et de la fenêtre d'opportunités, consenties à la Chine,la question est de savoir si l'Empire du milieu a le désir et les moyens de changer le "statu-quo" et d'accéder au rang dominant du système?

Un faux retour aux simplifications stratégiques de la bipolarité

Le cœur du système international de la multipolarité tient certes au triangle stratégique États-Unis, Chine et Russie, mais corrélé à une pluralité de sous- systèmes régionaux, en compétition globale. Ces sous-systèmes sont soumis à des sphères d'influence disputées et souvent exclusives et sont doués d'inégale importance politique et militaire.

Face à un Occident fragmenté,le but de l'Europe réformée (et post- Brexit ) sera-t-il de revenir à un jeu de puissance d'équilibre entre les Etats- Unis et la Russie, bref à la stratégie gaullienne de troisième force, que l'U.E ne peut pratiquer?

Rivalités, desseins stratégiques et montée des tensions

Deux grands mouvements stratégiques rivaux s'esquissent à présent, au niveaux planétaire, internes et extérieurs à l'Eurasie:

- l'alliance sino-russe, assurant l'autonomie stratégique du Hearthland , en cas de conflit et promouvant, en temps de paix, la coopération intercontinentale en matière de grandes infrastructures, (projet OBOR (One Belt, One Road), avec la participation d'environ 70 pays )

- la stratégie du "containement" des puissances continentales par les puissances maritimes du "Rimland" (Amérique, Japon, Australie , Inde, Europe etc), comme ceinture péninsulaire extérieure

Les deux camps sont en rivalité déclarée et leurs buts stratégiques opposés.

En effet, le couple sino-russe est défini "concurrent stratégique", ou "concurrent systémique"(notamment par l'UE vis à vis de la Chine) et refuse de se soumettre à l'ordre international issu de la deuxième guerre mondiale et dessiné par les Etats- Unis .

Dans ce contexte,la défense de l'ordre, de la stabilité et du "statu quo" est assurée par la seule puissance globale du moment, l'Amérique et ses alliés. car,

en termes de politique multipolaire, Chine et Russie soutiennent le principe des zones d'influence exclusives, dites de "l'étranger proche", (Ukraine et Géorgie pour la Fédération russe et Mer de Chine méridionale pour Béijin)

En termes prospectifs et sur le plan des équilibres régionaux à long terme, les interventions des États-Unis,depuis la guerre du Golfe, ont altérés les rapports politiques et diplomatiques antérieurs entre Iran, Arabie Saoudite et pays de la région.

Dans cette même zone l'appui militaire de la Russie à la Syrie a influé sur la desoccidentalisation des affaires régionales et mondiales et, localement, sur la défaite de l'extrémisme islamique , au profit des intérêts russes du flanc sud (du Danube à la Perse et en Asie Centrale).

En termes de modernisation politique, au Proche et Moyen Orient, les idéologies importées de l'Occident, libéralisme, socialisme, laïcité, ont fait faillite et les seules formes de régimes politiques adoptées, ont été les dictatures militaires et les totalitarismes religieux, en conflit permanent.

La révision doctrinale des États-Unis en matière de sécurité s'inscrit aujourd'hui dans le gel progressif des accords sur le contrôle des armements nucléaires

Du point de vue stratégique, le retrait américano-russe des accords START et INF, et celui des accords nucléaires avec l'Iran ont sapé la confiance diplomatique entre puissances occidentales et ont mis en crise les relations des USA avec l'Europe

Par ailleurs une bataille idéologique majeure fonde le rapprochement russo-chinois sur le refus des critères occidentaux de légitimations du pouvoir et sur le mode d'exercice de l'autorité, la démocratie libérale pour les uns, l'autocratie souveraine pour les autres.

Les héritages historiques ne résistent pas toujours aux changements et le déplacement du centre de gravité des tensions vers l'Asie Pacifique, motivant la "politique de pivot" d'Obama,comme "ultime épreuve de force destinée à maintenir la Chine à un rang subalterne" (H.Kissinger), privent, en Europe, l'Alliance atlantique de sa raison d'être et risquent de ne pas la faire survivre aux finalités qui l'avaient fait naitre, celle d'un monde bipolaire.

Au même temps, l'émergence de la question nationale, identitaire et de souveraineté, se répercute en une forme de crise de cohésion des institutions européennes et assume le visage sécessionniste de remise en cause du pacte national entre Barcelone et Madrid et entre Londres, Edinbourg et Dublin à propos du Brexit, dans un processus de désagrégation interne des unités étatiques, réalisées au cours des XIX et XXèmes siècles

Ainsi, la politique de l'équilibre des forces en Asie orientale ne permet pas de considérer les États-Unis comme un balancier , mais comme partie intégrante de l'équiliblibre régional, car l'exercice de l'hégémonie mondiale fait de l'Amérique une puissance globale et, au même temps le centre de gravité stratégique du système.

Dès lors, une montée des tensions apparaît comme une perspective probable, au sein du système planétaire, où les principaux acteurs ne sont pas d'accord, ni sur une conception commune de l'ordre mondial, ni sur les règles de conduite pour les atteindre.

VIII MOSCOW CONFERENCE ON INTERNATIONAL SECURITY 2019

System and situation

The current historical situation is characterized by the transformation of the general strategic framework (the international system) and by the rise of regional imbalances (subsystems) in their multiple interactions (linkages).

All this affects the strategic environment, because the balances of power between major players in the multi-polar system result from their global alliances, aimed at counterbalancing adverse coalitions and ensuring the stability of the system (or its transformation).

In this respect, the triple dynamic of the current situation – fragmentation, polarization and confrontation – is reflected in a reconfiguration of the military alliances and global strategic balances, in the face of the risks of conflicts between China, the United States and Russia.

In this way the China-USA-Russia triad is establishing an ambivalent policy of rivalry-partnership-antagonism. At stake is the control of the Eurasian mass and the Indian-Pacific ocean space, expressed in the two complementary strategies of Heartland and Rimland.

In this way and at local level, the outcome of the conflicts does not depend on the nuclear-ballistic relations between the leaders of the poles, but on alliances woven by global diplomacy.

Regional rivalries

The rivalries that are shaking several parts of the world today (the Baltic countries and Eastern Europe (Ukraine), the Caucasus (Georgia), the Maghreb and sub-Saharan Africa, the Near and Middle East (Syria, Lebanon, Israel, Iran, Turkey), the Gulf (Saudi Arabia, Yemen, Qatar, Sunni and Shiite), South and North America, the South China Sea and the Far East), have forced both East and West to reconfigure their military alliances.

The aim is to set "red lines" between the interests of the poles and regional issues, so as to prevent uncontrollable escalations, to avoid any direct confrontation between the major players in the system, and to limit the decentralization of violence at regional level.

Dynamics and unknowns of the multi-polar system

In general, the dynamics of the multi-polar system, compared with the bipolar system, consist of:

- the permanence of the inter-state game, with either stabilizing or disruptive effects

- a change in the rules of the game (alliances) and of strategic partnerships, weakened by the breakdown of agreements that have become obsolete (SALT, INF)

- an increase in the number of key players (block leaders) and an asymmetrical redistribution of power

- the return of territorial revisionism (rectification of borders)

- a change in the nature of war and the mixing of conventional, nuclear and virtual warfare, and also the sudden and rapid inclusion of cybernetic and satellite spaces as geopolitical and strategy fields.

- a multiplication of tensions and decentralized conflicts, influencing the overall balance of forces.

Thus, any attempt to redefine any one regional order can be conceived today only in the perspective of a global planetary order and of the search for forms of planetary equilibrium and stability. It is by reference to the geopolitical and military triangulation of Russia, the United States and China and, at subordinate level, of Europe, India and Japan, that the relative freedom of the regional powers must be understood. It is there that one of the keys to the hoped-for success of the triad's general strategy lies.

The indispensable strategic dialogue between Europe and Russia

When it comes to Western Europe, the globalization of security issues requires an analysis of the general trends of the multi-polar system and suggests the need to establish a strategic dialogue between Europe and Russia.

The basis of this dialogue is the need to alleviate tensions and challenges to regional and global stability

A false return to the strategic simplifications of bipolarity

The heart of the international multi-polarity system correlates with a plurality of regional subsystems, in global competition with one another. These subsystems are subject to disputed and often exclusive spheres of influence and are of unequal political and military significance.

Faced with a fragmented West, will the goal of reformed (and post-Brexit) Europe be to return to a power play of equilibrium between the United States and Russia, in short to the Gaullist third force strategy that the EU is unable to practice? In prospective terms and on the level of long-term regional balances, US interventions since the Gulf War have altered the previous political and diplomatic relations between Iran, Saudi Arabia, and other countries of the region.

In terms of political modernization, in the Near and Middle East, ideologies imported from the West – liberalism, socialism, secularism – have failed and the only forms of political regimes adopted have been military dictatorships and religious totalitarianism, in permanent conflict.

The United States's revision of its security doctrine is expressed today in the progressive freeze on nuclear arms control agreements.

From a strategic point of view, the US-Russian withdrawal from the START and INF agreements, and from the nuclear agreements with Iran have undermined the diplomatic trust between Western powers and produced a crisis in the United States' relations with Europe.

Elsewhere the balance-of-forces policy in East Asia does not allow us to consider the United States as a balancing pole, but as an integral part of the regional equilibrium, since the exercise of world hegemony makes America a global power and at the same time the strategic centre of gravity of the system. For this reason an increase in tensions appears as a likely prospect within the planetary system, where the main actors do not agree, either on a common conception of the world order, on the rules of conduct to achieve it.

15 avril 2019.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

But Heidegger not only joined the Nazi party, he remained a member until it ceased to exist at the end of the Second World War. He attended conferences for Nazi

But Heidegger not only joined the Nazi party, he remained a member until it ceased to exist at the end of the Second World War. He attended conferences for Nazi  By contrast, Heidegger stressed that materialist satisfaction can never provide a truly meaningful existence. On the contrary, it can only produce tremendous anxiety as we recognize that the limitations of our lives and the inevitability of death will one day bring the party to an end. At that point, our pursuit of material satisfaction and wealth will turn out to have been meaningless. Heidegger argues that many of us realize this, and feel contempt for the vulgarity and emptiness of our societies. Nevertheless, rather than acknowledge this uncomfortable fact, we retreat into the inauthentic world of “das man” or the “they.” We try to ignore the inevitability of our annihilation by conforming to the expectations of consumer society, disregarding the deeper questions that drive us, and believing that, as long as we go about our business, death—and the confrontation with our own inauthenticity—can be postponed indefinitely.

By contrast, Heidegger stressed that materialist satisfaction can never provide a truly meaningful existence. On the contrary, it can only produce tremendous anxiety as we recognize that the limitations of our lives and the inevitability of death will one day bring the party to an end. At that point, our pursuit of material satisfaction and wealth will turn out to have been meaningless. Heidegger argues that many of us realize this, and feel contempt for the vulgarity and emptiness of our societies. Nevertheless, rather than acknowledge this uncomfortable fact, we retreat into the inauthentic world of “das man” or the “they.” We try to ignore the inevitability of our annihilation by conforming to the expectations of consumer society, disregarding the deeper questions that drive us, and believing that, as long as we go about our business, death—and the confrontation with our own inauthenticity—can be postponed indefinitely. Heidegger was one of the greatest philosophers in the twentieth century, despite his contemptible politics. There remains much we can learn from him, if we take care to isolate the gems of insight from the dangerous currents underneath. This is often a challenge whenever one is dealing with a critique of modernity that is powerful enough to be convincing. One must always take care not to trade the imperfect for the tyrannical.

Heidegger was one of the greatest philosophers in the twentieth century, despite his contemptible politics. There remains much we can learn from him, if we take care to isolate the gems of insight from the dangerous currents underneath. This is often a challenge whenever one is dealing with a critique of modernity that is powerful enough to be convincing. One must always take care not to trade the imperfect for the tyrannical.

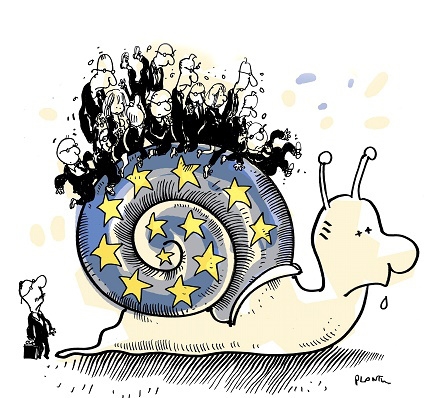

Faut-il le rappeler, comme le Conseil de l’Europe en 1949, l’Union européenne s’est construite sur le mantra de la paix par le droit (celui qui avait si bien fonctionné à l’époque de la SDN…) ! Par sa force intrinsèque et quasi-divine, la norme est censée résoudre tous les problèmes de l’Europe de l’après Seconde Guerre mondiale, de la Guerre froide, de l’après-Guerre froide et de la nouvelle Guerre froide. Ni plus, ni moins La construction européenne – du traité de Rome au traité de Lisbonne – s’est reposée sur d’énormes conventions internationales que seuls quelques initiés – dont ni vous, ni moi ne sommes – parviennent à comprendre et à interpréter. À Bruxelles, les hommes forts (les fortes femmes) de la Commission et du Conseil sont les juristes. Ils pondent en permanence de nouvelles normes et traquent l’État délinquant soit celui qui ne respecte pas les valeurs du machin (Hongrie, Pologne, Roumanie), soit celui qui viole les sacro-saintes règles budgétaires (Grèce, Italie, voire France)

Faut-il le rappeler, comme le Conseil de l’Europe en 1949, l’Union européenne s’est construite sur le mantra de la paix par le droit (celui qui avait si bien fonctionné à l’époque de la SDN…) ! Par sa force intrinsèque et quasi-divine, la norme est censée résoudre tous les problèmes de l’Europe de l’après Seconde Guerre mondiale, de la Guerre froide, de l’après-Guerre froide et de la nouvelle Guerre froide. Ni plus, ni moins La construction européenne – du traité de Rome au traité de Lisbonne – s’est reposée sur d’énormes conventions internationales que seuls quelques initiés – dont ni vous, ni moi ne sommes – parviennent à comprendre et à interpréter. À Bruxelles, les hommes forts (les fortes femmes) de la Commission et du Conseil sont les juristes. Ils pondent en permanence de nouvelles normes et traquent l’État délinquant soit celui qui ne respecte pas les valeurs du machin (Hongrie, Pologne, Roumanie), soit celui qui viole les sacro-saintes règles budgétaires (Grèce, Italie, voire France)

La grande affluence dans la nouvelle salle de concert, avec l’accueil de plus de 600 visiteurs, a démontré à quel point les actuels récits unilatéraux concernant la Russie préoccupent les citoyens allemands. On a ressenti un fort besoin d’entendre une voix dissidente à l’opinion publiée, différant agréablement de la continuelle «diabolisation de la Russie». Le sous-titre de son dernier livre «Eiszeit» [L’âge de glace] est «Comment la Russie est diabolisée et pourquoi cela est si dangereux».

La grande affluence dans la nouvelle salle de concert, avec l’accueil de plus de 600 visiteurs, a démontré à quel point les actuels récits unilatéraux concernant la Russie préoccupent les citoyens allemands. On a ressenti un fort besoin d’entendre une voix dissidente à l’opinion publiée, différant agréablement de la continuelle «diabolisation de la Russie». Le sous-titre de son dernier livre «Eiszeit» [L’âge de glace] est «Comment la Russie est diabolisée et pourquoi cela est si dangereux». Mais c’est exactement ce que l’historienne et journaliste tente de faire. Une politique étrangère sensée exige que nous prenions en compte les intérêts d’autrui. Cependant, il n’a jamais été et n’est toujours pas dans l’intérêt de l’Occident (des Etats-Unis) que l’Allemagne et la Russie se rapprochent et coopèrent. L’exemple actuel est la tentative du gouvernement américain d’empêcher la construction du gazoduc Nord Stream 2.

Mais c’est exactement ce que l’historienne et journaliste tente de faire. Une politique étrangère sensée exige que nous prenions en compte les intérêts d’autrui. Cependant, il n’a jamais été et n’est toujours pas dans l’intérêt de l’Occident (des Etats-Unis) que l’Allemagne et la Russie se rapprochent et coopèrent. L’exemple actuel est la tentative du gouvernement américain d’empêcher la construction du gazoduc Nord Stream 2.

Robert Kagan, leader d’opinion néoconservateur des Etats-Unis, époux de Victoria Nuland (co-responsable du coup d’Etat de 2014 en Ukraine) et membre du Council on Foreign Relations, a publié dans le mensuel Foreign Affairs d’avril 2019 un article sur l’Allemagne, l’UE et les Etats-Unis. Le titre: «The New German Question. What Happens When Europe Comes Apart?» [La nouvelle question allemande. Que se passe-t-il lorsque l’Europe quitte le droit chemin?]. Le raisonnement se base sur les constructions suivantes: la création du Reich allemand en 1871 a créé au centre de l’Europe un foyer à troubles trop puissants, plongeant l’Europe et le monde dans deux guerres mondiales. Après 1945, il fut possible de stabiliser ce foyer à troubles – grâce à la garantie sécuritaire américaine pour l’Europe et à la politique européenne des Etats-Unis, grâce au système de libre-échange international dirigé par les Américains, grâce à une vague démocratique en Europe émanant des Etats-Unis et, notamment aussi, grâce à la lutte contre le nationalisme européen des USA, de l’UE et de ses organisations précédentes. Selon Kagan, dans la situation actuelle, tout cela n’est plus garanti et suscite donc de vives inquiétudes – notamment en prenant en compte l’Allemagne future.

Robert Kagan, leader d’opinion néoconservateur des Etats-Unis, époux de Victoria Nuland (co-responsable du coup d’Etat de 2014 en Ukraine) et membre du Council on Foreign Relations, a publié dans le mensuel Foreign Affairs d’avril 2019 un article sur l’Allemagne, l’UE et les Etats-Unis. Le titre: «The New German Question. What Happens When Europe Comes Apart?» [La nouvelle question allemande. Que se passe-t-il lorsque l’Europe quitte le droit chemin?]. Le raisonnement se base sur les constructions suivantes: la création du Reich allemand en 1871 a créé au centre de l’Europe un foyer à troubles trop puissants, plongeant l’Europe et le monde dans deux guerres mondiales. Après 1945, il fut possible de stabiliser ce foyer à troubles – grâce à la garantie sécuritaire américaine pour l’Europe et à la politique européenne des Etats-Unis, grâce au système de libre-échange international dirigé par les Américains, grâce à une vague démocratique en Europe émanant des Etats-Unis et, notamment aussi, grâce à la lutte contre le nationalisme européen des USA, de l’UE et de ses organisations précédentes. Selon Kagan, dans la situation actuelle, tout cela n’est plus garanti et suscite donc de vives inquiétudes – notamment en prenant en compte l’Allemagne future. L’incendie de «Notre-Dame» a déclenché un engouement …

L’incendie de «Notre-Dame» a déclenché un engouement …

Il y a encore en Iran aujourd’hui des religieux supposément chiites qui doivent plus à Sohrawardi, à travers Mullah Sadra, qu’à l’enseignement réel de l’Imam Ali. A l’époque du Sixième Imam, Jaafar al-Sadiq, la foi chiite fut cooptée par les partisans iraniens luttant contre me Califat sunnite. Le genre de doctrine chiite que certains des collègues de l’Ayatollah Khomeiny tentèrent d’imposer à l’Iran en 1979 représenta une reconstruction radicale du premier chiisme arabe, pas le genre d’ésotérisme chiite qui donna naissance à la dynastie safavide. Cette dernière permit à l’Iran de resurgir en tant qu’Etat politique distinct séparé et opposé au Califat Ottoman sunnite et à un Empire Moghol qui était aussi tombé dans le fondamentalisme islamique après que la littérature et la philosophie persisées d’Akbar se soient révélées être un rempart insuffisant contre celui-ci. Certains de ces chiites persisés sont présents aux plus hauts niveaux dans la structure de pouvoir de la République Islamique. Ils doivent être accueillis dans la communauté du nationalisme iranien, et même dans la communauté de la Renaissance Iranienne.

Il y a encore en Iran aujourd’hui des religieux supposément chiites qui doivent plus à Sohrawardi, à travers Mullah Sadra, qu’à l’enseignement réel de l’Imam Ali. A l’époque du Sixième Imam, Jaafar al-Sadiq, la foi chiite fut cooptée par les partisans iraniens luttant contre me Califat sunnite. Le genre de doctrine chiite que certains des collègues de l’Ayatollah Khomeiny tentèrent d’imposer à l’Iran en 1979 représenta une reconstruction radicale du premier chiisme arabe, pas le genre d’ésotérisme chiite qui donna naissance à la dynastie safavide. Cette dernière permit à l’Iran de resurgir en tant qu’Etat politique distinct séparé et opposé au Califat Ottoman sunnite et à un Empire Moghol qui était aussi tombé dans le fondamentalisme islamique après que la littérature et la philosophie persisées d’Akbar se soient révélées être un rempart insuffisant contre celui-ci. Certains de ces chiites persisés sont présents aux plus hauts niveaux dans la structure de pouvoir de la République Islamique. Ils doivent être accueillis dans la communauté du nationalisme iranien, et même dans la communauté de la Renaissance Iranienne.

Rien ne saurait être plus éloigné des palinodies auxquelles l’Union européenne, enlisée dans le juridisme des Droits de l’Homme et dans la prédication morale condamne les Nations européennes. Mais rien non plus n’est aussi nécessaire que le questionnement de la relation transatlantique, sujet tabou et vide abyssal de la diplomatie de l’Union. Quelle occasion perdue quand Donal Trump a mis en question la validité de l’OTAN et exigé des pays de l’Union un effort de Défense significatif ! Qui a compris, qui a répondu, qui a saisi la chance de penser une politique européenne de Défense, c’est-à-dire une Europe politique ?

Rien ne saurait être plus éloigné des palinodies auxquelles l’Union européenne, enlisée dans le juridisme des Droits de l’Homme et dans la prédication morale condamne les Nations européennes. Mais rien non plus n’est aussi nécessaire que le questionnement de la relation transatlantique, sujet tabou et vide abyssal de la diplomatie de l’Union. Quelle occasion perdue quand Donal Trump a mis en question la validité de l’OTAN et exigé des pays de l’Union un effort de Défense significatif ! Qui a compris, qui a répondu, qui a saisi la chance de penser une politique européenne de Défense, c’est-à-dire une Europe politique ?

On parle de grand remplacement. Comme je l’ai montré avec Don Siegel et ses gentils profanateurs, il s’agit surtout d’un remplacement moral et spirituel. Mais il y a aussi le grand déplacement, qui ne date pas d’hier (voyez mon texte sur Baudelaire et la conspiration géographique). Dans n’importe quel bled la moitié des gens viennent d’ailleurs. Debord :

On parle de grand remplacement. Comme je l’ai montré avec Don Siegel et ses gentils profanateurs, il s’agit surtout d’un remplacement moral et spirituel. Mais il y a aussi le grand déplacement, qui ne date pas d’hier (voyez mon texte sur Baudelaire et la conspiration géographique). Dans n’importe quel bled la moitié des gens viennent d’ailleurs. Debord :

Vor gut 80 Jahren begann Ernst Jünger sein Tagebuch zum Zweiten Weltkrieg.

Sein Kriegstagebuch über den Ersten Weltkrieg, In Stahlgewittern, ist zumindest vom Titel und groben Inhalt her sehr vielen bekannt. Dieses Erstlingswerk ist bis heute ohne Frage eines der erschütterndsten Zeugnisse über den Frontalltag des Grabenkrieges, welchen Jünger vier Jahre lang erlebte. Weitaus unbeachteter blieben hingegen seine Notizen über den Zweiten Weltkrieg, die Strahlungen.

Davon abgesehen, erschien die Erstausgabe bereits 1949 mit einer Auflage von 20.000 Exemplaren und zählt für viele Jünger-Kenner mit zum Besten, was der Literat je zu Papier brachte. Die geringere Bekanntheit mag heute dadurch zu erklären sein, daß Jünger während des Zweiten Weltkrieges hauptsächlich in der Verwaltung tätig war, und nicht an der Front kämpfte, was bei einigen potentiellen Lesern sicherlich die „Action“ vermissen lässt. Ganz gefahrlos waren jedoch auch für Jünger die Jahre 1939 bis 1945 nicht.

Die von April 1939 bis Dezember 1948 reichenden Strahlungen, welche – je nach Auflage – über 1.000 Seiten umfassen, setzen zunächst mit dem Buch Gärten und Straßen an. In diesem schildert Jünger seine Erlebnisse aus dem Frankreichfeldzug, an welchem er als Hauptmann teilnahm. Prägten während des Ersten Weltkrieges buchstäbliche „Stahlgewitter“ seinen Kriegsalltag, bekam der Hauptmann der Infanterie nun nur noch „Gärten und Straßen“ zu sehen. Der Feldzug im Mai und Juni 1940 war bereits zu Ende, noch bevor seine stets zu Fuß vorwärts marschierende Truppe in das Kriegsgeschehen eingreifen konnte.

Die Jahre an der Seine

Dieser bereits 1942 veröffentlichte erste Teil ist dabei deutlich zurückhaltender geschrieben als der nach dem Krieg veröffentlichte Rest seines Tagebuches, was man insbesondere an den politischen Beurteilungen der Zeit erkennt. Den ergiebigeren Kern bilden daher die beiden aus den Jahren 1941-44 geschriebenen „Pariser Tagebücher“, die im besetzten Paris vom Leben in der Etappe erzählen.

Hier unterhielt Jünger auch Beziehungen zu unterschiedlichen Größen der Zeit, wie Pablo Picasso, Louise Ferdinand Céline und auch Carl Schmitt, der ihn in Paris besuchen kam. Aber auch zu den in Paris aktiv arbeitenden Verschwörern des 20. Juli, wie Speidel, Stülpnagel und Hofacker, unterhielt Jünger regen Kontakt.

Im Gegensatz zu den drei genannten blieb Jüngers Mitwisserschaft am Umsturzversuch jedoch unentdeckt. Seinen Beitrag am Widerstand lieferte er in Form der 1942 verfassten Friedensschrift, die nach dem Krieg gesondert veröffentlicht wurde. Eine noch spätere Veröffentlichung fand gar seine Schrift Zur Geiselfrage, in welcher er die Umstände der aus Berlin befohlenen Hinrichtungen inhaftierter Franzosen schildert, die 1941 als Racheakt durchgeführt werden mussten. Auf Grundlage dieser Schrift spielt zudem der 2011 erschienene Film vom Volker Schlöndorff Das Meer am Morgen.

Die innere Freiheit bewahren

Diese und viele weitere Themen sind es, welche gerade die beiden Pariser Tagebücher als den wertvollsten Teil der Strahlungen erscheinen lassen. Die öffentliche Beschäftigung mit ihnen beschränkt sich jedoch für gewöhnlich leider recht oberflächlich auf die immer gleichen Aspekte. So auf seine verschiedenen Liaisons in Paris oder auf seinen angeblich rein elitären Blick, der ihn das Leid um sich herum vergessen ließ.

Paris, 14. März 1943

Wenn alle Gebäude zerstört sein werden, bleibt doch die Sprache bestehen, als Zauberschloß mit Türmen und Zinnen und mit uralten Gewölben und Gängen, die niemand je erforschen wird. Dort, in den Schächten, Oublietten und Bergwerken, wird man noch weilen können und dieser Welt verlorengehen.

Derlei Sentenzen bilden den eigentlichen Gewinn seiner Schriften. Sie sind zeitlich ungebunden. „Das Ordnen der Geschehnisse als Akt der Selbstbehauptung“, wie es in einem Vorwort des Verlages heißt.

„Wenn ein Pulverturm in die Luft fliegt, überschätzt man die Bedeutung der Streichhölzer.“

Nach dem Rückzug aus Paris vor den Invasionstruppen der Alliierten wird Jünger schließlich aus der Wehrmacht entlassen und kehrt zurück in das niedersächsische Kirchhorst, wo er das Kriegsende erlebt. Festgehalten wird diese Zeit in den beiden letzten Büchern Kirchhorster Blätter und Die Hütte im Weinberg (Jahre der Okkupation). Wie bereits 1940 in Frankreich, beschreibt Jünger den Einbruch einer gewaltigen Übermacht in eine bereits besiegte Region.

Kirchhorst, 11. April 1945

Von einer solchen Niederlage erholt man sich nicht wieder wie einst nach Jena oder nach Sedan. Sie deutet eine Wende im Leben der Völker an, und nicht nur zahllose Menschen müssen sterben, sondern auch vieles, was uns im Innersten bewegte, geht unter bei diesem Übergang. Man kann das Notwendige sehen, begreifen, wollen und sogar lieben und doch zugleich von ungeheurem Schmerz durchdrungen sein.

Nun braucht es keinen Weltkrieg, um zu vielen Einsichten zu gelangen, die Jünger in seinem Tagebuch niederschrieb. Diese Erkenntnis schließt denn auch wiederum den Bogen zu uns heutigen Lesern, die gerade in dieser Schrift Jüngers weitaus mehr finden als nur zeitbezogene Singularitäten. „Hinsichtlich der Wahrnehmung der historischen Realitäten bin ich vorgeschaltet – das heißt, ich nehme sie etwas eher, etwas vor ihrem Erscheinen wahr. Für meine praktische Existenz ist das nicht günstig, da es mich zu den jeweils waltenden Mächten in Widerspruch bringt.“