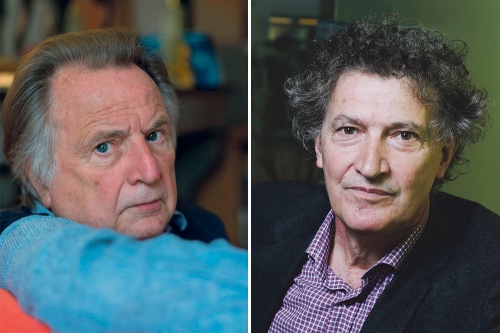

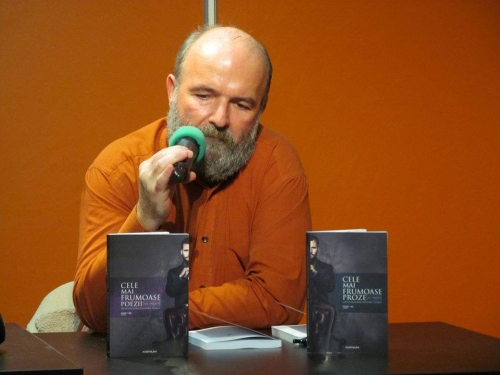

Roumanie, Timişoara – Entretien avec Nikolaï Starikov, écrivain russe, journaliste d’opinion, activiste social et co-président du Parti de la Grande-Patrie: « Si les politiciens occidentaux s’inquiétaient vraiment de la possibilité d’une guerre et voudraient l’éviter, ils auraient établi une ceinture d’États indépendants en Europe centrale. »

En mai, Ferenc Almássy a eu l’occasion de rencontrer Nikolaï Starikov, qui était à Timişoara, pour présenter son livre « La nationalisation du rouble – La voie vers la liberté de la Russie ». Une bonne occasion d’avoir une petite conversation avec un intellectuel et politicien patriotique russe pour mieux comprendre le point de vue des Russes sur les pays d’Europe centrale et orientale.

Ferenc Almássy : D’abord, je voudrais vous remercier pour cet entretien. Nous avons l’occasion de nous rencontrer à Timişoara, où vous avez lancé la promotion de l’édition roumaine de votre livre « La nationalisation du rouble – La voie vers la liberté de la Russie ». Je commencerais par une première question : comment vit-on en Russie, dans une démocratie illibérale ?

Nikolaï Starikov : Vous avez posé la question clé. D’un côté, en utilisant le mécanisme du marché, Poutine a réussi à rétablir une part importante du pouvoir de l’État en Russie et à rétablir la position de la Russie sur la scène internationale. Aujourd’hui, la situation en Russie est contradictoire, d’une part nous avons une politique étrangère puissante et sûre d’elle. D’un autre côté, en économie interne, nous avons suivi le système économique mondial américain. Mon opinion est que les opportunités offertes par le modèle économique libéral ont été épuisées. Nous avons besoin d’une nouvelle politique économique et de nouvelles personnes capables de l’appliquer. Je veux souligner que lorsque je parle de nouvelles personnes, je veux dire, nouveau Premier ministre, nouveaux gouverneurs, de nouvelles forces politiques. Ceux-ci doivent compléter l’activité du Président, que je considère comme l’un des meilleurs politiciens de l’histoire de la Russie.

FA : Vous êtes le président de votre propre parti, le Parti de la Grande-Patrie. Cela signifie-t-il que vous voulez gagner le pouvoir ou que vous voulez travailler avec Vladimir Poutine, une personnalité que vous semblez apprécier ?

Nikolaï Starikov : La politique est l’art du possible et toute force politique est créée pour accéder au pouvoir. Nous approuvons la politique de Vladimir Poutine, notre Président. Toutefois, nous sommes opposés à la politique économique mise en place par le gouvernement. L’évolution du processus politique au cours des dernières décennies peut être résumée comme suit : après la chute de l’Union soviétique, les «ultra-libéraux» sont arrivés au pouvoir. Toutes leurs actions n’étaient pas destinées au bien de la Russie mais à celui des États-Unis. En raison des actions de Poutine, ces “ultra-libéraux” ont été remplacés par des patriotes libéraux. Ils sont prêts à s’opposer aux Américains en matière de politique étrangère, mais ils ne sont pas prêts à avoir une politique intérieure souveraine. Cela conduit à une situation dangereuse, dans laquelle l’engagement d’une politique intérieure souveraine devient impossible parce que notre économie est négativement affectée par son cours libéral. À mon avis, nous avons besoin de nouvelles personnes et de nouvelles forces politiques pour changer la politique intérieure du pays. Je qualifierais ces forces de patriotiques, parmi lesquelles je compte, bien sûr, le Parti de la Grande-Patrie.

FA : Votre parti est présenté comme un “parti de la défense” russe, mais dans les médias occidentaux en particulier, la Russie est présentée comme une agresseuse et non comme une victime, et il y a plusieurs exemples : la Crimée, le Donbass, l’exercice Zapad, les provocations dans les pays baltes. Alors, la Russie est-elle vraiment dans une situation défensive ?

Nikolaï Starikov : Analysons les faits. De 1945 à 1990 en Europe, il y avait deux États allemands. Cela veut-il dire qu’il y avait deux peuples allemands différents ? Bien sûr que non. En 1990, un État a englouti l’autre et aujourd’hui nous avons un État allemand uni et un peuple allemand uni. Cela a été rendu possible parce que l’Union Soviétique, c’est-à-dire la Russie, a organisé ce processus et ne l’a pas bloqué. Aujourd’hui, nous ne comprenons pas pourquoi l’Europe bloque le même type d’intégration pour le peuple russe. En politique, il est risible de parler de gratitude, néanmoins on aimerait voir, d’abord en Allemagne et en Europe de l’Est, qu’on a laissé choisir son propre destin politique, une certaine forme d’appréciation. Pour mieux comprendre notre situation, regardez-la de notre point de vue : Hitler a attaqué l’Union Soviétique. À cette époque, trois jours d’avance ininterrompue étaient nécessaires pour qu’un char allemand atteigne Moscou. Aujourd’hui, il y a 350 km de la frontière russo-ukrainienne à Moscou. Des bases militaires américaines dans les pays baltes à ma ville natale de Saint-Pétersbourg, il y a moins de 200 km. Aujourd’hui, les Américains, les troupes de l’OTAN, sont beaucoup plus proches de nos centres économiques, culturels et politiques. La question est de savoir pourquoi ils se rapprochent et qui est l’agresseur potentiel ? Si les politiciens occidentaux s’inquiétaient vraiment de la possibilité d’un éclatement de la guerre et voudraient l’éviter, ils auraient établi une ceinture d’États indépendants en Europe centrale. Au lieu de cela, ils ont violé tous les engagements pris envers Gorbatchev, et l’infrastructure de l’OTAN a été accolée à la Russie. Autour de nos frontières, un soi-disant bouclier anti-missiles est en train d’être mis en place. Lorsque nous nous interrogeons sur son objectif, nous sommes traités comme des enfants de maternelle et nous nous voyons répondre que le bouclier est dirigé contre les missiles iraniens et nord-coréens. Évidemment, si ce bouclier était dirigé contre l’Iran et la Corée du Nord, deux pré-requis auraient été nécessaires : premièrement, que ces pays possèdent ce type de missiles et deuxièmement, dans ce cas le bouclier aurait dû être placé aux frontières de la Corée du Nord et de l’Iran, pas en Roumanie, en Bulgarie et en Pologne. Si nous devions suivre cette pseudo-explication proposée par les politiciens américains à l’époque, le réarmement de l’armée russe est entrepris afin de protéger l’Europe contre une invasion extraterrestre. Peut-être que cela aura lieu. Et nous avons une bonne armée. Ou peut-être que nous devons nous défendre contre les barons de la drogue colombiens.

FA : Vous avez dit que l’Europe centrale devrait être neutre, être une zone tampon. Quelle est votre opinion sur le groupe de Visegrád et cette région de l’Europe ? Comment voyez-vous la situation actuelle ?

Nikolaï Starikov : Le comportement est différent d’un État à l’autre. Le plus inquiétant est la position de la Pologne. D’un autre côté, nous, en tant que réalistes, comprenons que les décisions politiques en Europe ne sont prises ni à Bucarest, ni à Budapest ni à Varsovie, pas même à Bruxelles, mais à Washington. Par conséquent, notre président essaie de conclure un accord avec ceux qui déterminent le cours des politiques européennes. Mais, au lieu d’un accord, nous voyons le rapprochement des forces militaires vers nos frontières. Lorsque les pays de l’Europe de l’Est ont adhéré au Traité de Varsovie, ils ont été confrontés à l’infrastructure militaire de l’OTAN. Aujourd’hui, parce qu’ils appartiennent à l’OTAN, ils seront automatiquement pris pour cibles par l’appareil militaire russe. Quelle est la différence ? Je ne pense pas que leur sécurité ait été augmentée en devenant la cible d’une arme nucléaire différente. La priorité était complètement différente : aucune arme nucléaire ne devrait viser les pays d’Europe de l’Est. Quand les Américains effraient l’Europe avec le péril russe, chacun devrait se poser la question suivante : de quoi la Russie a-t-elle besoin de l’Europe ? A-t-elle besoin de territoires européens ? Avons-nous des revendications territoriales sur la Pologne, la Roumanie ou la Bulgarie? Nous n’en avons jamais eu. La Pologne a des fantômes historiques et des griefs contre nous. Nous n’avons aucun grief contre la Pologne. Nous voulons seulement rétablir l’unité de notre peuple. Nous ne cherchons pas à acquérir de territoires étrangers.

FA : Cela signifie-t-il que vous voulez reprendre d’autres parties de l’Ukraine ou certaines parties des pays baltes où il y a d’importantes minorités russes ?

Nikolaï Starikov : Chaque ère historique dicte ses propres formes d’intégration. Auparavant, un empire intégrait un certain territoire. Et ce territoire devenait une partie de l’empire en question. Il y avait des États dans une certaine dépendance des grands empires, mais ils gardaient leur indépendance. À l’époque, les empires se battaient entre eux en essayant de démembrer leurs rivaux par la création de petits États « indépendants » sur le territoire de leurs rivaux, qui finissaient par devenir dépendants d’un certain acteur géopolitique. À titre d’exemple, aujourd’hui, les États européens sont subordonnés aux États-Unis d’Amérique. C’est pourquoi nous pouvons affirmer que, dans l’Europe d’aujourd’hui, il n’y a pas de véritables Etats indépendants même si certains attributs extérieurs de l’indépendance tels que le Président, le drapeau national ou le sceau sont conservés. Personne ne dit que l’Europe fut légalement occupée par les États-Unis, mais, en fait, ce sont les Américains qui la dirigent. C’est pourquoi je pense que quand quelqu’un affirme que nous voulons inclure des territoires dans notre État, il pense au siècle dernier. Nous voulons rétablir notre influence sur ces territoires et mettre fin à l’influence de nos opposants géopolitiques, en l’occurrence les États-Unis, qui ont conduit à des conflits armés. Peut-être qu’en Europe occidentale, tout le monde ne sait pas que l’Ukraine, la Russie et la Biélorussie sont trois États habités en réalité par le même peuple. L’Ukraine n’a pas existé dans l’histoire. C’est un projet artificiel de l’Empire austro-hongrois, et il a une date de naissance, la fin du XIXe siècle. Aux États-Unis, les immigrants de ces parties de l’Empire austro-hongrois imprimaient des journaux. Si vous regardez dans un de ces journaux, vous verrez que jusqu’à une certaine date, dans la seconde moitié du XIXe siècle, ils s’appelaient eux-mêmes ruthènes ou russes. Soudainement, dans les mêmes journaux le terme Ukrainiens est apparu. Donc, hier, ils étaient des Ruthènes, aujourd’hui ils sont des Ukrainiens. C’est impossible. L’Ukraine a été créée et elle a été approuvée jusqu’à aujourd’hui par les Américains afin de devenir un État anti-russe et russophobe. Imaginez qu’aux frontières de la Hongrie, un nouvel État, dont l’idéologie et le but de l’existence serait la destruction de la Hongrie, apparaisse. Dans cet État, les habitants seraient hongrois et la langue officielle serait un dialecte hongrois avec un grand nombre de mots allemands et roumains. La langue hongroise serait interdite. Le hongrois ne serait pas étudié dans les écoles et son utilisation serait interdite à la radio et à la télévision. Toute personne ayant le hongrois comme langue maternelle, soit 98% de la population, serait obligée d’écrire tous les documents dans cette nouvelle langue avec beaucoup de mots étrangers. Et tout cela au milieu d’une énorme propagande qui dit aux gens qu’ils sont des Ukrainiens et non des Hongrois et que les Hongrois se sont moqués des Ukrainiens tout au long de leur Histoire. C’est la situation actuelle.

FA : J’ai compris, mais si des millions de personnes disent qu’elles forment une nation, qui peut-il leur refuser ce droit ? Les nations aussi naissent et finissent par mourir. Peut-être, d’un certain point de vue, la naissance de la nation ukrainienne peut être considérée comme artificielle, mais maintenant, elle existe. Et après ? Niez-vous le droit des Ukrainiens d’avoir un État ?

Nikolaï Starikov : À notre époque, les gens découvrent l’émergence de nouvelles nations à la télévision. On leur dit ces choses. C’est un projet absolument artificiel et des millions de personnes n’ont pas leur mot à dire. Par exemple, nous pourrions tirer la conclusion qu’en 1933, 80 millions d’Allemands ont soudainement décidé, pour une raison inconnue, de tuer des Juifs et des communistes et d’occuper toute l’Europe. Il est évident que cette décision n’a pas été prise par des dizaines de millions d’Allemands, mais par un petit cercle de nazis qui sont arrivés au pouvoir. C’est pourquoi je dis que la déclaration selon laquelle des millions de personnes participent au processus de construction de la nation n’est qu’une spéculation politique. Les gens simples sont intéressés par des choses simples : ils veulent un bon travail, un bon salaire, ils veulent élever leurs enfants et vivre en paix. Ils sont inoculés avec la rage, qui à la longue est censée mener à la guerre. Pendant six ans, les Allemands ont été inoculés avec la haine envers les Slaves, les Tsiganes, les Juifs et les communistes. Que s’est-il passé après? Les nazis ont amené les gens à tuer sans pitié. En Ukraine, une propagande similaire est en cours depuis deux décennies. Une génération prête à tuer a été élevée. Aujourd’hui, cette génération tue des gens dans le Donbass. Il n’y a pas de pas combats entre Russes et Ukrainiens dans le Donbass. Là, des représentants du même peuple se combattent. Il y a des personnes avec un prénom et un nom totalement russes qui combattent du côté de l’Ukraine. De même, il y a des personnes avec des noms de famille spécifiques aux régions du sud de la Russie combattant pour le compte du Donbass. Ils parlent la même langue. Dans la majorité des bataillons ukrainiens les plus brutaux, le russe est la langue parlée. Les politiciens ukrainiens parlent seulement ukrainien devant les caméras de télévision. Une fois que les caméras sont éteintes, ils recommencent à parler le russe, qui est leur langue maternelle.

FA : Je comprends votre opinion sur l’Ukraine, mais ne pensez-vous pas que l’Europe centrale, que vous aimeriez voir neutre, est devenue membre de l’OTAN (et l’Ukraine veut faire de même) parce que la Russie n’a pas bien géré fin de l’Union soviétique et n’a pas été en mesure de développer de nouvelles relations avec ces pays ?

Nikolaï Starikov : Nous avons établi de nouveaux types de relations avec ces pays au cours des deux dernières décennies. Nous n’avons pas interféré dans la politique interne et, sous la pression de Washington, nous avons subi des pertes commerciales en vendant du gaz à l’Ukraine à un très petit prix. À la fin, nous avons obtenu un État ennemi à nos frontières et des missiles de l’OTAN qui peuvent atteindre notre capitale en quelques minutes. Nous ne pouvons pas et ne voulons pas continuer une telle politique.

FA : Que pourrait-on faire sur le plan diplomatique, ainsi qu’à d’autres niveaux, pour aider l’Europe centrale à redevenir neutre ? Comment pouvons-nous avoir un nouveau départ entre la Russie et l’Europe centrale ? Que devrait faire la partie russe ?

Nikolaï Starikov : En tant que réaliste politique, je dirai que la Russie doit s’entendre avec les États-Unis. Et les États-Unis ne peuvent pas et ne parviendront pas à un accord avec nous parce que le but final des politiciens américains n’est pas la paix du monde mais le maintien de la domination à n’importe quel prix, y compris par les conflits militaires.

FA : Avez-vous une opinion concernant l’Initiative des Trois Mers, un projet qui envisage un réseau de gazoducs et de terminaux GNL pour relier les trois mers – la mer Baltique, l’Adriatique et la mer Noire ?

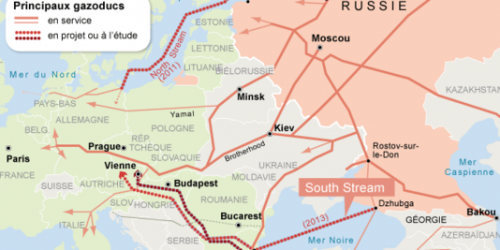

Nikolaï Starikov : Aujourd’hui, les gazoducs sont des instruments politiques. Nous serions heureux qu’ils soient construits uniquement pour acheminer du gaz du point A au point B. Mais, étant donné qu’ils sont construits dans un but géopolitique, nous appuierons les gazoducs qui sont à notre avantage et à l’avantage de l’Europe. Nous nous opposerons également aux tentatives des Américains de construire des gazoducs dont le but est de nous exclure du processus politique européen. En passant, les Américains agissent de la même manière. C’est la raison pour laquelle la Russie et l’Europe ne peuvent pas construire la deuxième ramification du Nord Stream 2 ou du South Stream, initialement arrêté par la Bulgarie, suivi par la Macédoine, où des émeutes «inattendues» ont éclaté. À l’heure actuelle, il y a une intention de construire ces gazoducs à travers la Turquie.

FA : Une dernière question : ne pensez-vous pas que le monde devient multipolaire et que l’Europe centrale pourrait être l’un de ces pôles ? Ne serait-il pas bon que la Russie cautionne de tels efforts afin de libérer cette région de la domination occidentale et de devenir un voisin et un partenaire indépendant ?

Nikolaï Starikov : Nous exprimons notre désir d’un monde multipolaire parce que ce serait un monde beaucoup plus stable. À mon avis, nous devons soutenir le processus qui a pour but final la création d’un nouveau centre de pouvoir mondial, sur l’ensemble du continent européen (ou des parties de celui-ci).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

EM :

EM :  Au Socle enfin, nous nous réunissons dans une ambiance européenne. Je veux dire par là que nous faisons nos présentations accompagnés de grands plats et de bonnes boissons mais que celui qui y vient ne le fera jamais en « touriste », en consommateur. Chacun doit y apporter le fruit de ses travaux. La discipline y est de rigueur comme la camaraderie. À l’européenne donc. Voilà pourquoi les nouveaux membres nous font à chaque fois cette même remarque : après les réunions, ils se sentent ressourcés.

Au Socle enfin, nous nous réunissons dans une ambiance européenne. Je veux dire par là que nous faisons nos présentations accompagnés de grands plats et de bonnes boissons mais que celui qui y vient ne le fera jamais en « touriste », en consommateur. Chacun doit y apporter le fruit de ses travaux. La discipline y est de rigueur comme la camaraderie. À l’européenne donc. Voilà pourquoi les nouveaux membres nous font à chaque fois cette même remarque : après les réunions, ils se sentent ressourcés.

Bori Nad (Serbia):

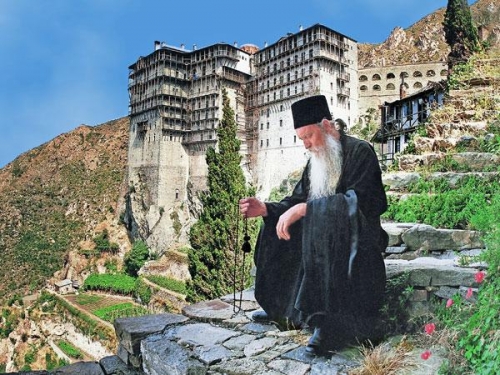

Bori Nad (Serbia):  Después de la caída del Imperio Romano, existió la conocida "translatio imperii ad Francos" y más tarde, después de la Batalla de Lechfeld en 955, una "translatio imperii ad Germanos". La parte central de Europa se convirtió así en el núcleo del Imperio, estando ahora centrada en el Rin, el Ródano y el Po. El eje del Danubio se cortó al nivel de las "Puertas de hierro", más allá del cual el área bizantina se extendía hacia el este. El Imperio Bizantino fue el heredero directo del Imperio Romano: allí la legitimidad nunca fue disputada. La comunidad del Monte Athos es un centro espiritual que en fecha reciente ha sido plenamente reconocido por el presidente ruso Putin. El Imperio Romano-Germánico (más tarde Austriaco-Húngaro), el Imperio Ruso como heredero de Bizancio y la comunidad religiosa del Monte Athos comparten los mismos símbolos de una bandera dorada con un águila bicéfala negra, remanente de un antiguo culto tradicional persa donde las aves aseguraban el vínculo entre la Tierra y los Cielos, entre los hombres y los dioses. El águila es el ave más majestuosa que vuela en las alturas más elevadas en el cielo, y se convirtió obviamente en el símbolo de la dimensión sagrada del Imperio.

Después de la caída del Imperio Romano, existió la conocida "translatio imperii ad Francos" y más tarde, después de la Batalla de Lechfeld en 955, una "translatio imperii ad Germanos". La parte central de Europa se convirtió así en el núcleo del Imperio, estando ahora centrada en el Rin, el Ródano y el Po. El eje del Danubio se cortó al nivel de las "Puertas de hierro", más allá del cual el área bizantina se extendía hacia el este. El Imperio Bizantino fue el heredero directo del Imperio Romano: allí la legitimidad nunca fue disputada. La comunidad del Monte Athos es un centro espiritual que en fecha reciente ha sido plenamente reconocido por el presidente ruso Putin. El Imperio Romano-Germánico (más tarde Austriaco-Húngaro), el Imperio Ruso como heredero de Bizancio y la comunidad religiosa del Monte Athos comparten los mismos símbolos de una bandera dorada con un águila bicéfala negra, remanente de un antiguo culto tradicional persa donde las aves aseguraban el vínculo entre la Tierra y los Cielos, entre los hombres y los dioses. El águila es el ave más majestuosa que vuela en las alturas más elevadas en el cielo, y se convirtió obviamente en el símbolo de la dimensión sagrada del Imperio. Crouzet explica en su libro que la Reforma alemana y europea quería "precipitar" las cosas, aspirando al mismo tiempo a experimentar animadamente el "eschaton", el fin del mundo. Esta teología de la precipitación es el primer signo exterior del modernismo. Lutero, de una manera bastante moderada, y los otros actores de la Reforma, de una manera extrema, querían el fin de un mundo (el fin de una continuidad histórica) que consideraban profundamente infectado por el mal.

Crouzet explica en su libro que la Reforma alemana y europea quería "precipitar" las cosas, aspirando al mismo tiempo a experimentar animadamente el "eschaton", el fin del mundo. Esta teología de la precipitación es el primer signo exterior del modernismo. Lutero, de una manera bastante moderada, y los otros actores de la Reforma, de una manera extrema, querían el fin de un mundo (el fin de una continuidad histórica) que consideraban profundamente infectado por el mal.

EM :

EM :

The more radical underlying principles were adapted to the Zeitgeist of the Fifties and the Sixties by think tanks lead ultimately by the OSS (“Office of Strategic Studies”). This created the perverse corpus of May 68 that was launched into Germany and France. Both countries could resist in the Seventies although their societies were all the same contaminated by the bacillus that was eroding gradually their traditional psychological assets. A second wave had to be prepared to give all the Western societies the last blow to let their political bodies crumble down. Next to the May 68 ideology, more or less derived from the Frankfurt School, a new weapon was forged to destroy Europe (and partly the rest of the world) more efficiently. This weapon was the infamous Thatcherite neoliberalism. At the very end of the Seventies, neoliberalism (be it Thatcherism or Reaganomics) was celebrated as a new liberation ideology that was about to get rid of the political State-centered praxis. Neither the Christian democrats nor the social-democrats were able to resist staunchly and to remember their supporters that the Church doctrine (based on Thomas Aquino and Aristoteles) or the interventionist socialist tradition were genuinely hostile to such an unbridled liberalism. Economics became more important than politics. We entered at that very moment the so-called post-history where no marks were still to be found. Even worse, the corrupt “partitocratic” system, in which Christian democrats and social-democrats were painfully muddling through, prevented any rational reaction and any challenge from new parties, blocking the democratic process they so vehemently pretend to incarnate alone.

The more radical underlying principles were adapted to the Zeitgeist of the Fifties and the Sixties by think tanks lead ultimately by the OSS (“Office of Strategic Studies”). This created the perverse corpus of May 68 that was launched into Germany and France. Both countries could resist in the Seventies although their societies were all the same contaminated by the bacillus that was eroding gradually their traditional psychological assets. A second wave had to be prepared to give all the Western societies the last blow to let their political bodies crumble down. Next to the May 68 ideology, more or less derived from the Frankfurt School, a new weapon was forged to destroy Europe (and partly the rest of the world) more efficiently. This weapon was the infamous Thatcherite neoliberalism. At the very end of the Seventies, neoliberalism (be it Thatcherism or Reaganomics) was celebrated as a new liberation ideology that was about to get rid of the political State-centered praxis. Neither the Christian democrats nor the social-democrats were able to resist staunchly and to remember their supporters that the Church doctrine (based on Thomas Aquino and Aristoteles) or the interventionist socialist tradition were genuinely hostile to such an unbridled liberalism. Economics became more important than politics. We entered at that very moment the so-called post-history where no marks were still to be found. Even worse, the corrupt “partitocratic” system, in which Christian democrats and social-democrats were painfully muddling through, prevented any rational reaction and any challenge from new parties, blocking the democratic process they so vehemently pretend to incarnate alone. As the New Right writer Guillaume Faye had previously told it: France in the present-day situation is totally unable to reestablish law and order when riots spread in more than three or four big urban areas. The riots lasted the time needed to promote a new previously obscure petty politician, Nicolas Sarközy, who promised to wipe out the troublemakers in the suburbs and did of course absolutely nothing once in power. Charles Rivkin, US ambassador in France is the theorist of this “4th Generation Warfare” operations aiming at exciting migrant communities against law and order in France (see:

As the New Right writer Guillaume Faye had previously told it: France in the present-day situation is totally unable to reestablish law and order when riots spread in more than three or four big urban areas. The riots lasted the time needed to promote a new previously obscure petty politician, Nicolas Sarközy, who promised to wipe out the troublemakers in the suburbs and did of course absolutely nothing once in power. Charles Rivkin, US ambassador in France is the theorist of this “4th Generation Warfare” operations aiming at exciting migrant communities against law and order in France (see:

Q.:

Q.:

Living within the territorial frames of an Empire means to fulfill a spiritual task: to establish on Earth a similar harmony as the one displayed by the celestial order. The dove symbolizing the Holy Spirit in Christian tradition has indeed the same symbolic task as the eagle in imperial tradition: assuring the link between the Uranic realm (Greek Uranus/Vedic Varuna) and the Earth (Gaia). As the subject of an Empire, I’m compelled to dedicate all my life trying to reach the perfection of the apparently perfect order of the celestial bodies. It’s an ascetic and military duty featured by the archangel Michael, also a figure derived from the man/bird beings of the Persian mythology that the Hebrews brought back from their Babylonian captivity. Emperor Charles V tried to incarnate this Chivalry’s ideal despite the petty human sins he consciously committed during his life. He remained truly human, a sinner, and dedicated all his efforts to keep the Empire alive, to make of it a dam against decay, which is the task of the “katechon” according to Carl Schmitt. No one better than the Frenchman Denis Crouzet has described this perpetual tension the Emperor lived in his marvelous book, Charles Quint, Empereur d’une fin des temps, Odile Jacob, Paris, 2016. I’m reading this very thick book over and over again which will help me to precise my imperial world view and to understand better what Schmitt meant when he considered Church and Empire as ‘katechonical” forces. This chapter is far from being closed.

Living within the territorial frames of an Empire means to fulfill a spiritual task: to establish on Earth a similar harmony as the one displayed by the celestial order. The dove symbolizing the Holy Spirit in Christian tradition has indeed the same symbolic task as the eagle in imperial tradition: assuring the link between the Uranic realm (Greek Uranus/Vedic Varuna) and the Earth (Gaia). As the subject of an Empire, I’m compelled to dedicate all my life trying to reach the perfection of the apparently perfect order of the celestial bodies. It’s an ascetic and military duty featured by the archangel Michael, also a figure derived from the man/bird beings of the Persian mythology that the Hebrews brought back from their Babylonian captivity. Emperor Charles V tried to incarnate this Chivalry’s ideal despite the petty human sins he consciously committed during his life. He remained truly human, a sinner, and dedicated all his efforts to keep the Empire alive, to make of it a dam against decay, which is the task of the “katechon” according to Carl Schmitt. No one better than the Frenchman Denis Crouzet has described this perpetual tension the Emperor lived in his marvelous book, Charles Quint, Empereur d’une fin des temps, Odile Jacob, Paris, 2016. I’m reading this very thick book over and over again which will help me to precise my imperial world view and to understand better what Schmitt meant when he considered Church and Empire as ‘katechonical” forces. This chapter is far from being closed. Crouzet explains in his book that the German and European Reformation wanted to “precipitate” things, aspiring at the same time to experiment lively the “eschaton”, the end of the world. This precipitation theology is the very first outward sign of modernism. Luther in a quite moderate way and the other actors of Reformation in an extreme way wanted the end of a world (of a historical continuity) they considered as profoundly infected by evil. Charles V, explains Crouzet, has an imperial and “katechonical” attitude. As an Emperor and a servant of God on Earth, he has to slow down the “eschaton” process to preserve his subjects from the afflictions of decay.

Crouzet explains in his book that the German and European Reformation wanted to “precipitate” things, aspiring at the same time to experiment lively the “eschaton”, the end of the world. This precipitation theology is the very first outward sign of modernism. Luther in a quite moderate way and the other actors of Reformation in an extreme way wanted the end of a world (of a historical continuity) they considered as profoundly infected by evil. Charles V, explains Crouzet, has an imperial and “katechonical” attitude. As an Emperor and a servant of God on Earth, he has to slow down the “eschaton” process to preserve his subjects from the afflictions of decay. I could add that a “precipitation theology or ideology” doesn’t express itself by all sorts of millennial pseudo-religious babbling claptrap like the one which is predicated for instance in Latin America but can also act as an economic fundamentalism like the neoliberal craze that affects America and Europe since the end of the Seventies. Puritanism can also quite often be reversed in its diametral contrary i. e. postmodernist debauch what explains that millennials, femens, pussy rioters, Salafists, neoliberal “banksters”, media moguls, color revolutionists, etc. follows on the international chessboard the same “4th Generation Warfare” agenda. Aim is to destroy all the dams civilization has set to serve the “Katechon” or the Aristotelian “Spoudaios”. We must define ourselves as the humble servants of the Katechon against the pretentious designs of the “precipitators”. This means serving the imperial powers and fighting the powers that are perverted by the “precipitators”. Or having a Eurasian option and not an Atlanticist one.

I could add that a “precipitation theology or ideology” doesn’t express itself by all sorts of millennial pseudo-religious babbling claptrap like the one which is predicated for instance in Latin America but can also act as an economic fundamentalism like the neoliberal craze that affects America and Europe since the end of the Seventies. Puritanism can also quite often be reversed in its diametral contrary i. e. postmodernist debauch what explains that millennials, femens, pussy rioters, Salafists, neoliberal “banksters”, media moguls, color revolutionists, etc. follows on the international chessboard the same “4th Generation Warfare” agenda. Aim is to destroy all the dams civilization has set to serve the “Katechon” or the Aristotelian “Spoudaios”. We must define ourselves as the humble servants of the Katechon against the pretentious designs of the “precipitators”. This means serving the imperial powers and fighting the powers that are perverted by the “precipitators”. Or having a Eurasian option and not an Atlanticist one. The second Eurasian project avant la lettre was the very short-lived “Holy Alliance” or “Pentarchy” created in the aftermath of the Treaty of Vienna in 1814. It allowed the independence of Greece but failed after the independence of Belgium when England and France helped to destroy the United Kingdom of the Netherlands. The “Holy Alliance” definitively crumbled down when the Crimea War started as two Western powers of the “Pentarchy” clashed with Russia. The Anti-Western affect spread widely in Russia and the core ideas of it are clearly outlined in Dostoyevsky’s main political book, A Writer’s Diary, written after his Siberian exile and the Russian-Turkish War of 1877-78. The West permanently plots against Russia and Russia has to defend itself against these constant endeavors to erode its power and its domestic stability.

The second Eurasian project avant la lettre was the very short-lived “Holy Alliance” or “Pentarchy” created in the aftermath of the Treaty of Vienna in 1814. It allowed the independence of Greece but failed after the independence of Belgium when England and France helped to destroy the United Kingdom of the Netherlands. The “Holy Alliance” definitively crumbled down when the Crimea War started as two Western powers of the “Pentarchy” clashed with Russia. The Anti-Western affect spread widely in Russia and the core ideas of it are clearly outlined in Dostoyevsky’s main political book, A Writer’s Diary, written after his Siberian exile and the Russian-Turkish War of 1877-78. The West permanently plots against Russia and Russia has to defend itself against these constant endeavors to erode its power and its domestic stability.  Peter Frankopan’s book is more factual but also enables to criticize the Western arrogant attitude namely in Iran. The chapters in his book dedicated to old Persia and modern Iran would allow diplomats to settle bases for a renewed cooperation between European powers and Iran, provided, of course, that Europeans really would abandon the guidelines dictated by NATO and the United States. Eurasianism compels you to study history more thoroughly than the present-day Western way of leading policies in the world. Facts shouldn’t be ignored or disregarded simply because they don’t fit into the schemes of the superficial interpretation of the Enlightenment the Western powers are currently handling, provoking at the same time a concatenation of catastrophes.

Peter Frankopan’s book is more factual but also enables to criticize the Western arrogant attitude namely in Iran. The chapters in his book dedicated to old Persia and modern Iran would allow diplomats to settle bases for a renewed cooperation between European powers and Iran, provided, of course, that Europeans really would abandon the guidelines dictated by NATO and the United States. Eurasianism compels you to study history more thoroughly than the present-day Western way of leading policies in the world. Facts shouldn’t be ignored or disregarded simply because they don’t fit into the schemes of the superficial interpretation of the Enlightenment the Western powers are currently handling, provoking at the same time a concatenation of catastrophes.

The German historian Reinhard Schmoeckel hypothezises that even the Merovingians, from whom Chlodowegh (Clovis for the French) descended, were partly Sarmatian and not purely Germanic. In Spain, historians admit that among the Visigoths and the Sueves that invaded the peninsula as Germanic tribes were accompanied by Alans, a horsemen people from the Caspian and Caucasus area. The traditions they brought to Spain are at the origin of the chivalry orders that helped a lot to perform the Reconquista. As you say, all that has been neglected but now things are changing. In my short essay on the geopoliticians in Berlin between both world wars, I remember a poor sympathetic professor who tried to coin a new historiography in Europe taking the Eastern elements into accounts but whose impressive collection of documents were completely destroyed during the battle for Berlin in 1945. His name was Otto Hoetzsch. He was a Slavic philologist, a translator (namely during the negotiations of the Rapallo Treaty, 1922) and a historian of Russia: he pleaded for a common European historiography stressing the convergences and not the differences leading to catastrophic conflicts like the German-Russian wars of the 20th century. I wrote that we all have to walk in his footsteps. I suppose you agree.

The German historian Reinhard Schmoeckel hypothezises that even the Merovingians, from whom Chlodowegh (Clovis for the French) descended, were partly Sarmatian and not purely Germanic. In Spain, historians admit that among the Visigoths and the Sueves that invaded the peninsula as Germanic tribes were accompanied by Alans, a horsemen people from the Caspian and Caucasus area. The traditions they brought to Spain are at the origin of the chivalry orders that helped a lot to perform the Reconquista. As you say, all that has been neglected but now things are changing. In my short essay on the geopoliticians in Berlin between both world wars, I remember a poor sympathetic professor who tried to coin a new historiography in Europe taking the Eastern elements into accounts but whose impressive collection of documents were completely destroyed during the battle for Berlin in 1945. His name was Otto Hoetzsch. He was a Slavic philologist, a translator (namely during the negotiations of the Rapallo Treaty, 1922) and a historian of Russia: he pleaded for a common European historiography stressing the convergences and not the differences leading to catastrophic conflicts like the German-Russian wars of the 20th century. I wrote that we all have to walk in his footsteps. I suppose you agree.

Y a–t-il une Provence secrète ? Il semblerait bien que oui. Pierre-Émile Blairon a eu l’excellente idée de rééditer son livre La Dame en signe blanc (La prophétie du Grand Monarque, Éditions Hyperborée, 2017, 284 p., 20,00 €) qui plonge le lecteur dans les mystères de la région de Roquefavour, entre Graal païen et prédictions de Nostradamus. Il n’en fallait pas plus pour qu’Europe Maxima se décide à l’interroger.

Y a–t-il une Provence secrète ? Il semblerait bien que oui. Pierre-Émile Blairon a eu l’excellente idée de rééditer son livre La Dame en signe blanc (La prophétie du Grand Monarque, Éditions Hyperborée, 2017, 284 p., 20,00 €) qui plonge le lecteur dans les mystères de la région de Roquefavour, entre Graal païen et prédictions de Nostradamus. Il n’en fallait pas plus pour qu’Europe Maxima se décide à l’interroger.

On s’est alors hélas intéressé, si l’on s’en réfère à la trifonctionnalité indo-européenne telle que définie par Georges Dumézil, plus à la deuxième fonction, la fonction guerrière, celle des protecteurs, et à la troisième fonction, la fonction économique, celle des producteurs, qu’à la première fonction, la fonction sacerdotale et royale, la fonction spirituelle, celle des conducteurs, qui régit les deux autres.

On s’est alors hélas intéressé, si l’on s’en réfère à la trifonctionnalité indo-européenne telle que définie par Georges Dumézil, plus à la deuxième fonction, la fonction guerrière, celle des protecteurs, et à la troisième fonction, la fonction économique, celle des producteurs, qu’à la première fonction, la fonction sacerdotale et royale, la fonction spirituelle, celle des conducteurs, qui régit les deux autres. P-ÉB : Le titre, La Roue et le Sablier, indique deux symboles, la roue représente le monde profane qui tourne autour du moyeu qui, lui est fixe, c’est le domaine des dieux qui font tourner le monde, c’est la Tradition primordiale, immuable et pérenne. Plus on se rapproche du centre, du moyeu immobile, et plus on se rapproche du monde spirituel, et, inversement, plus on va vers le grand cercle, celui qui va toucher le sol dur, la terre, et plus on est dans le matériel.

P-ÉB : Le titre, La Roue et le Sablier, indique deux symboles, la roue représente le monde profane qui tourne autour du moyeu qui, lui est fixe, c’est le domaine des dieux qui font tourner le monde, c’est la Tradition primordiale, immuable et pérenne. Plus on se rapproche du centre, du moyeu immobile, et plus on se rapproche du monde spirituel, et, inversement, plus on va vers le grand cercle, celui qui va toucher le sol dur, la terre, et plus on est dans le matériel.  EM :

EM :

Sommigen hebben ons ook willen doen geloven – vanuit een enigszins achterhaalde optiek – dat de overwinning van Trump die was van een “ondernemerskapitalisme

Sommigen hebben ons ook willen doen geloven – vanuit een enigszins achterhaalde optiek – dat de overwinning van Trump die was van een “ondernemerskapitalisme

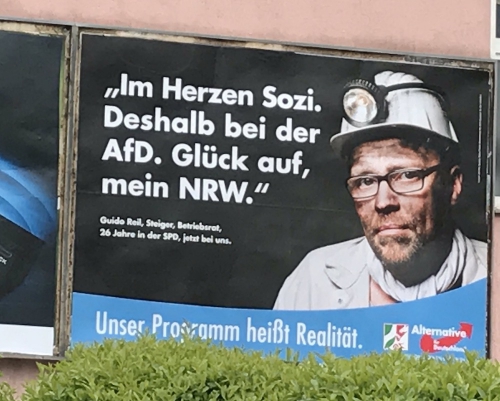

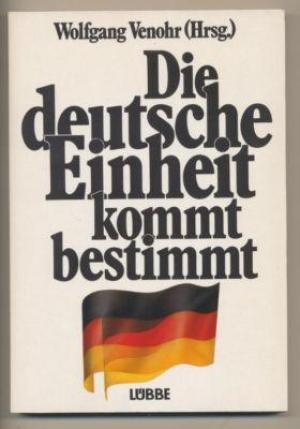

Dennoch gelang es diesen Patrioten, im Verein mit mutigen Publizisten bemerkenswerte Schneisen in ein damaliges Meinungsklima zu schlagen, in dem die deutsche Teilung als „Garant des Friedens in Europa“ abgefeiert wurde. Ich erinnere nur an den großartigen, von Wolfgang Venohr 1982 herausgegebenen Band Die deutsche Einheit kommt bestimmt, der im Establishment für einige Unruhe sorgte.

Dennoch gelang es diesen Patrioten, im Verein mit mutigen Publizisten bemerkenswerte Schneisen in ein damaliges Meinungsklima zu schlagen, in dem die deutsche Teilung als „Garant des Friedens in Europa“ abgefeiert wurde. Ich erinnere nur an den großartigen, von Wolfgang Venohr 1982 herausgegebenen Band Die deutsche Einheit kommt bestimmt, der im Establishment für einige Unruhe sorgte.

C

C

Lo de ser o no un «arabista» es una cuestión de perspectiva y de lo que queramos indicar con la palabra. En la actualidad, cualquier licenciado al que un periódico encarga un comentario ya se considera tal y arabista era don Emilio García Gómez que dedicó toda su larga vida a los estudios árabes. Si no se utiliza como una condecoración o signo distintivo especialísimo, sino como lo que debe ser, una mera descripción, sí creo que soy bastante arabista, aunque no le otorgue mayor importancia a esta clase de catalogaciones. Sí rechazo algo que se está haciendo mucho ahora y es afirmar «los arabistas dicen esto o aquello» sobre el tema que sea. Ni hay opiniones unánimes ni es deseable que las haya. Bien es cierto que no faltan quienes pretenden pastorearnos de un modo más bien ridículo enviándonos –sobre todo por emilio– comunicados, condenas y declaraciones retóricas contra Israel, Estados Unidos o José Mª Aznar para que manifestemos nuestra fervorosa adhesión a las tonterías que se les ocurren, tonterías –además– nada inocentes ni desinteresadas.

Lo de ser o no un «arabista» es una cuestión de perspectiva y de lo que queramos indicar con la palabra. En la actualidad, cualquier licenciado al que un periódico encarga un comentario ya se considera tal y arabista era don Emilio García Gómez que dedicó toda su larga vida a los estudios árabes. Si no se utiliza como una condecoración o signo distintivo especialísimo, sino como lo que debe ser, una mera descripción, sí creo que soy bastante arabista, aunque no le otorgue mayor importancia a esta clase de catalogaciones. Sí rechazo algo que se está haciendo mucho ahora y es afirmar «los arabistas dicen esto o aquello» sobre el tema que sea. Ni hay opiniones unánimes ni es deseable que las haya. Bien es cierto que no faltan quienes pretenden pastorearnos de un modo más bien ridículo enviándonos –sobre todo por emilio– comunicados, condenas y declaraciones retóricas contra Israel, Estados Unidos o José Mª Aznar para que manifestemos nuestra fervorosa adhesión a las tonterías que se les ocurren, tonterías –además– nada inocentes ni desinteresadas. No voy a exponer aquí el contenido de ese capítulo dedicado a los moriscos en América: es excesivamente largo. Pero sí puedo aclarar que mis conclusiones, después de dos años de trabajo (para un solo capítulo) son difíciles de modificar. La presencia de moriscos es irrelevante, aunque las comunidades árabes de América y los siempre temibles divulgadores se apliquen a repetir lo contrario por tierra, mar y aire. Sin probar nada, claro. Como «se sabe que fue así» no hay que demostrar nada.

No voy a exponer aquí el contenido de ese capítulo dedicado a los moriscos en América: es excesivamente largo. Pero sí puedo aclarar que mis conclusiones, después de dos años de trabajo (para un solo capítulo) son difíciles de modificar. La presencia de moriscos es irrelevante, aunque las comunidades árabes de América y los siempre temibles divulgadores se apliquen a repetir lo contrario por tierra, mar y aire. Sin probar nada, claro. Como «se sabe que fue así» no hay que demostrar nada. «Islam» en árabe significa «sumisión». Pertenece a la misma raíz verbal de «paz», pero significa sumisión. Contar otra cosa es salirse por peteneras. «Yihad» significa, sobre todo y antes que nada, «guerra santa o combate por la fe», como se prefiera. También vale lo de las peteneras.

«Islam» en árabe significa «sumisión». Pertenece a la misma raíz verbal de «paz», pero significa sumisión. Contar otra cosa es salirse por peteneras. «Yihad» significa, sobre todo y antes que nada, «guerra santa o combate por la fe», como se prefiera. También vale lo de las peteneras.

De toute évidence quand des assassinats se répètent, régulièrement, avec toujours les mêmes revendications, quand la menace est désormais partout et que nous sommes tous des victimes en puissance, quand les mesures de sécurité augmentent dans tous les lieux publics, quand les spécialistes vous disent que nous en avons pour plus de vingt ans, est-il encore possible de considérer qu’il s’agit là de simples «faits divers» à répétition qu’il faut, à chaque fois, minimiser? Non. Et pourtant, à chaque fois (comme hier pour Marseille) nos autorités «déplorent» ces attentats, montrent leur «compassion» à l’égard des victimes, indiquent leur «indignation» et dénoncent (comme hier le ministre de l’intérieur) «une attaque odieuse». À chaque fois nos autorités éludent la situation, relativisent l’acte et considèrent l’assassin comme un «fou». Ainsi, hier, le premier ministre, dans un communiqué, s’est-il empressé, de dénoncer le «criminel» et de s’en prendre à «sa folie meurtrière». Non, Monsieur le premier ministre, il n’y a pas de «folie» dans un terrorisme politique qui vise, au nom d’une idéologie islamiste, à lutter contre l’Occident, contre les «infidèles», contre les «impurs», les kouffars que nous sommes tous. Non, Monsieur le premier ministre, à chaque fois on découvre que ces terroristes suivent, d’une manière ou d’une autre, les mots d’ordre de l’Etat islamique avec, souvent, des «cellules-souches» animées par un imam salafiste qui prêche la haine et finit par convaincre certains de ses fidèles qu’il faut tuer «des mécréants». Et comme on pouvait s’en douter, dimanche soir, l’Etat islamique a revendiqué l’attentat. Tout cela renforce l’évidence: certains, ici, nous détestent et feront tout pour détruire ce tissu national qui tient ensemble tout le monde et défend une certaine manière de vivre «à la française».

De toute évidence quand des assassinats se répètent, régulièrement, avec toujours les mêmes revendications, quand la menace est désormais partout et que nous sommes tous des victimes en puissance, quand les mesures de sécurité augmentent dans tous les lieux publics, quand les spécialistes vous disent que nous en avons pour plus de vingt ans, est-il encore possible de considérer qu’il s’agit là de simples «faits divers» à répétition qu’il faut, à chaque fois, minimiser? Non. Et pourtant, à chaque fois (comme hier pour Marseille) nos autorités «déplorent» ces attentats, montrent leur «compassion» à l’égard des victimes, indiquent leur «indignation» et dénoncent (comme hier le ministre de l’intérieur) «une attaque odieuse». À chaque fois nos autorités éludent la situation, relativisent l’acte et considèrent l’assassin comme un «fou». Ainsi, hier, le premier ministre, dans un communiqué, s’est-il empressé, de dénoncer le «criminel» et de s’en prendre à «sa folie meurtrière». Non, Monsieur le premier ministre, il n’y a pas de «folie» dans un terrorisme politique qui vise, au nom d’une idéologie islamiste, à lutter contre l’Occident, contre les «infidèles», contre les «impurs», les kouffars que nous sommes tous. Non, Monsieur le premier ministre, à chaque fois on découvre que ces terroristes suivent, d’une manière ou d’une autre, les mots d’ordre de l’Etat islamique avec, souvent, des «cellules-souches» animées par un imam salafiste qui prêche la haine et finit par convaincre certains de ses fidèles qu’il faut tuer «des mécréants». Et comme on pouvait s’en douter, dimanche soir, l’Etat islamique a revendiqué l’attentat. Tout cela renforce l’évidence: certains, ici, nous détestent et feront tout pour détruire ce tissu national qui tient ensemble tout le monde et défend une certaine manière de vivre «à la française».