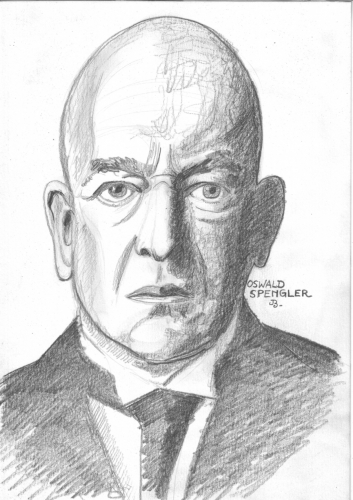

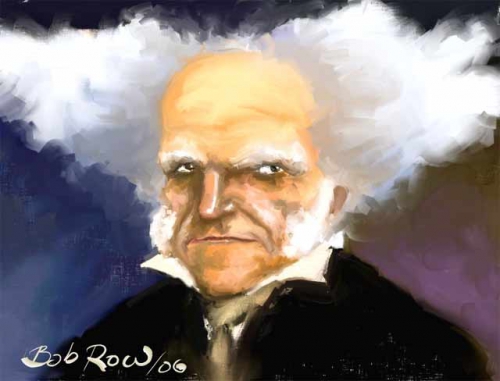

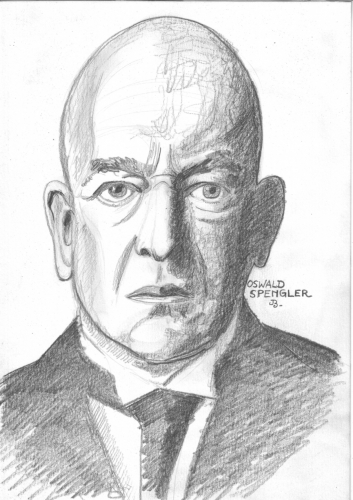

The rivalry between the USA and Russia is something more than geopolitics or economics. These are reflections of antithetical worldviews of a spiritual character. The German conservative historian-philosopher Oswald Spengler, who wrote of the morphology of cultures as having organic life-cycles, in his epochal book The Decline of The West had much to say about Russia that is too easily mistaken as being of a Russophobic nature. That is not the case, and Spengler wrote of Russia in similar terms to that of the ‘Slavophils’. Spengler, Dostoyevski, Berdyaev, and Solzhenistyn have much of relevance to say in analyzing the conflict between the USA and Russia. Considering the differences as fundamentally ‘spiritual’ explains why this conflict will continue and why the optimism among Western political circles at the prospect of a compliant Russia, fully integrated into the ‘world community’, was so short-lived.

Of the religious character of this confrontation, an American analyst, Paul Coyer, has written:

Amidst the geopolitical confrontation between Vladimir Putin’s Russia and the US and its allies, little attention has been paid to the role played by religion either as a shaper of Russian domestic politics or as a means of understanding Putin’s international actions. The role of religion has long tended to get short thrift in the study of statecraft (although it has been experiencing a bit of a renaissance of late), yet nowhere has it played a more prominent role—and perhaps nowhere has its importance been more unrecognized—than in its role in supporting the Russian state and Russia’s current place in world affairs.[1]

Russia’s ‘Soul’

Russia’s ‘Soul’

Spengler regarded Russians as formed by the vastness of the land-plain, as innately antagonistic to the Machine, as rooted in the soil, irrepressibly peasant, religious, and ‘primitive’. Without a wider understanding of Spengler’s philosophy, it appears that he was a Slavophobe. However, when Spengler wrote of these Russian characteristics, he was referring to the Russians as a still youthful people in contrast to the senile West. Hence the ‘primitive’ Russian is not synonymous with ‘primitivity’ as popularly understood at that time in regard to ‘primitive’ tribal peoples. Nor was it to be confounded with the Hitlerite perception of the ‘primitive Slav’ incapable of building his own State.

To Spengler, the ‘primitive peasant’ is the wellspring from which a people draws its healthiest elements during its epochs of cultural vigor. Agriculture is the foundation of a High Culture, enabling stable communities to diversify labor into specialization from which Civilization proceeds.

However, according to Spengler, each people has its own soul, a conception derived from the German Idealism of Herder, Fichte et al. A High Culture reflects that soul, whether in its mathematics, music, architecture; both in the arts and the physical sciences. The Russian soul is not the same as the Western Faustian, as Spengler called it, the ‘Magian’ of the Arabian civilization, or the Classical of the Hellenes and Romans. The Western Culture that was imposed on Russia by Peter the Great, what Spengler called Petrinism, is a veneer.

Spengler stated that the Russian soul is ‘the plain without limit’.[2] The Russian soul expresses its own type of infinity, albeit not that of the Westerner’s Faustian soul, which becomes enslaved by its own technics at the end of its life-cycle.[3] (Although it could be argued that Sovietism enslaved man to machine, a Spenglerian would cite this as an example of Petrinism). However, Civilizations follow their life’s course, and one cannot see Spengler’s descriptions as moral judgements but as observations. The finale for Western Civilization according to Spengler cannot be to create further great forms of art and music, which belong to the youthful or ‘spring’ epoch of a civilization, but to dominate the world under a technocratic-military dispensation, before declining into oblivion like prior world civilizations. While Spengler saw this as the fulfilment of the Western Civilization, the form it has assumed since World War II has been under U.S. dispensation and is quite different from what might have been assumed under European imperialism.

It is after this Western decline—which now means U.S. decline—that Spengler alluded to the next world civilization being Russian.

According to Spengler, Russian Orthodox architecture does not represent the infinity towards space that is symbolized by the Western high culture’s Gothic Cathedral spire, nor the enclosed space of the Mosque of the Magian Culture,[4] but the impression of sitting upon a horizon. Spengler considered that this Russian architecture is ‘not yet a style, only the promise of a style that will awaken when the real Russian religion awakens’.[5] Spengler was writing of the Russian culture as an outsider, and by his own reckoning must have realized the limitations of that. It is therefore useful to compare his thoughts on Russia with those of Russians of note.

Nikolai Berdyaev in The Russian Idea affirms what Spengler describes:

There is that in the Russian soul which corresponds to the immensity, the vagueness, the infinitude of the Russian land, spiritual geography corresponds with physical. In the Russian soul there is a sort of immensity, a vagueness, a predilection for the infinite, such as is suggested by the great plain of Russia.[6]

The connections between family, nation, birth, unity and motherland are reflected in the Russian language:

род [rod]: family, kind, sort, genus

родина [ródina]: homeland, motherland

родители [rodíteli]: parents

родить [rodít’]: to give birth

роднить [rodnít’]: to unite, bring together

родовой [rodovói]: ancestral, tribal

родство [rodstvó]: kinship

Western-liberalism, rationalism, even the most strenuous efforts of Bolshevik dialectal materialism, have so far not been able to permanently destroy, but at most repress, these conceptions—conscious or unconscious—of what it is to be ‘Russian’. Spengler, as will be seen, even during the early period of Russian Bolshevism, already predicted that even this would take on a different, even antithetical form, to the Petrine import of Marxism. It was soon that the USSR was again paying homage to Holy Mother Russia rather than the international proletariat, much to Trotsky’s lament.

‘Russian Socialism’, Not Marxism

‘Russian Socialism’, Not Marxism

Of the Russian soul, the ego/vanity of the Western culture-man is missing; the persona seeks impersonal growth in service, ‘in the brother-world of the plain’. Orthodox Christianity condemns the ‘I’ as ‘sin’.[7]

The Russian concept of ‘we’ rather than ‘I’, and of impersonal service to the expanse of one’s land, implies another form socialism to that of Marxism. It is perhaps in this sense that Stalinism proceeded along lines often antithetical to the Bolshevism envisaged by Trotsky, et al.[8] A recent comment by an American visitor to Russia, Barbara J. Brothers, as part of a scientific delegation, states something akin to Spengler’s observation:

The Russians have a sense of connectedness to themselves and to other human beings that is just not a part of American reality. It isn’t that competitiveness does not exist; it is just that there always seems to be more consideration and respect for others in any given situation.[9]

Of the Russian traditional ethos, intrinsically antithetical to Western individualism, including that of property relations, Berdyaev wrote:

Of all peoples in the world the Russians have the community spirit; in the highest degree the Russian way of life and Russian manners, are of that kind. Russian hospitality is an indication of this sense of community.[10]

Taras Bulba

Russian National Literature starting from the 1840s began to consciously express the Russian soul. Firstly Nikolai Vasilievich Gogol’s Taras Bulba, which along with the poetry of Pushkin, founded a Russian literary tradition; that is to say, truly Russian, and distinct from the previous literature based on German, French, and English. John Cournos states of this in his introduction to Taras Bulba:

The spoken word, born of the people, gave soul and wing to literature; only by coming to earth, the native earth, was it enabled to soar. Coming up from Little Russia, the Ukraine, with Cossack blood in his veins, Gogol injected his own healthy virus into an effete body, blew his own virile spirit, the spirit of his race, into its nostrils, and gave the Russian novel its direction to this very day.

Taras Bulba is a tale on the formation of the Cossack folk. In this folk-formation the outer enemy plays a crucial role. The Russian has been formed largely as the result of battling over centuries with Tartars, Muslims and Mongols.[11]

Their society and nationality were defined by religiosity, as was the West’s by Gothic Christianity during its ‘Spring’ epoch, in Spenglerian terms. The newcomer to a Setch, or permanent village, was greeted by the Chief as a Christian and as a warrior: ‘Welcome! Do you believe in Christ?’ —‘I do’, replied the new-comer. ‘And do you believe in the Holy Trinity?’— ‘I do’.—‘And do you go to church?’—‘I do.’ ‘Now cross yourself’.[12]

Gogol depicts the scorn in which trade is held, and when commerce has entered among Russians, rather than being confined to non-Russians associated with trade, it is regarded as a symptom of decadence:

I know that baseness has now made its way into our land. Men care only to have their ricks of grain and hay, and their droves of horses, and that their mead may be safe in their cellars; they adopt, the devil only knows what Mussulman customs. They speak scornfully with their tongues. They care not to speak their real thoughts with their own countrymen. They sell their own things to their own comrades, like soulless creatures in the market-place…. . Let them know what brotherhood means on Russian soil![13]

Here we might see a Russian socialism that is, so far from being the dialectical materialism offered by Marx, the mystic we-feeling forged by the vastness of the plains and the imperative for brotherhood above economics, imposed by that landscape. Russia’s feeling of world-mission has its own form of messianism whether expressed through Christian Orthodoxy or the non-Marxian form of ‘world revolution’ under Stalin, or both in combination, as suggested by the later rapport between Stalinism and the Church from 1943 with the creation of the Council for Russian Orthodox Church Affairs.[14] In both senses, and even in the embryonic forms taking place under Putin, Russia is conscious of a world-mission, expressed today as Russia’s role in forging a multipolar world, with Russia as being pivotal in resisting unipolarism.

Commerce is the concern of foreigners, and the intrusions bring with them the corruption of the Russian soul and culture in general: in speech, social interaction, servility, undermining Russian ‘brotherhood’, the Russian ‘we’ feeling that Spengler described.[15]

The Cossack brotherhood is portrayed by Gogol as the formative process in the building up of the Russian people. This process is not one of biology but of spirit, even transcending the family bond. Spengler treated the matter of race as that of soul rather than of zoology.[16] To Spengler, landscape was crucial in determining what becomes ‘race’, and the duration of families grouped in a particular landscape—including nomads who have a defined range of wandering—form ‘a character of duration’, which was Spengler’s definition of ‘race’.[17] Gogol describes this ‘race’ forming process among the Russians. So far from being an aggressive race nationalism it is an expanding mystic brotherhood under God:

The father loves his children, the mother loves her children, the children love their father and mother; but this is not like that, brothers. The wild beast also loves its young. But a man can be related only by similarity of mind and not of blood. There have been brotherhoods in other lands, but never any such brotherhoods as on our Russian soil.[18]

The Russian soul is born in suffering. The Russian accepts the fate of life in service to God and to his Motherland. Russia and Faith are inseparable. When the elderly warrior Bovdug is mortally struck by a Turkish bullet, his final words are exhortations on the nobility of suffering, after which his spirit soars to join his ancestors.[19] The mystique of death and suffering for the Motherland is described in the death of Tarus Bulba when he is captured and executed, his final words being ones of resurrection:

‘Wait, the time will come when ye shall learn what the orthodox Russian faith is! Already the people scent it far and near. A czar shall arise from Russian soil, and there shall not be a power in the world which shall not submit to him!’[20]

Petrinism

A dichotomy has existed for centuries, starting with Peter the Great, of attempts to impose a Western veneer over Russia. This is called Petrinism. The resistance of those attempts is what Spengler called ‘Old Russia’.[21] Berdyaev wrote: ‘Russia is a complete section of the world, a colossal East-West. It unites two worlds, and within the Russian soul two principles are always engaged in strife—the Eastern and the Western’.[22]

With the orientation of Russian policy towards the West, ‘Old Russia’ was ‘forced into a false and artificial history’.[23] Spengler wrote that Russia had become dominated by Late Western culture:

Late-period arts and sciences, enlightenment, social ethics, the materialism of world-cities, were introduced, although in this pre-cultural time religion was the only language in which man understood himself and the world.[24]

‘The first condition of emancipation for the Russian soul’, wrote Ivan Sergyeyevich Aksakov, founder of the anti-Petrinist ‘Slavophil’ group, in 1863 to Dostoyevski, ‘is that it should hate Petersburg with all this might and all its soul’. Moscow is holy, Petersburg satanic. A widespread popular legend presents Peter the Great as Antichrist.

‘The first condition of emancipation for the Russian soul’, wrote Ivan Sergyeyevich Aksakov, founder of the anti-Petrinist ‘Slavophil’ group, in 1863 to Dostoyevski, ‘is that it should hate Petersburg with all this might and all its soul’. Moscow is holy, Petersburg satanic. A widespread popular legend presents Peter the Great as Antichrist.

The hatred of the ‘West’ and of ‘Europe’ is the hatred for a Civilization that had already reached an advanced state of decay into materialism and sought to impose its primacy by cultural subversion rather than by combat, with its City-based and money-based outlook, ‘poisoning the unborn culture in the womb of the land’.[25] Russia was still a land where there were no bourgeoisie and no true class system, but only lord and peasant, a view confirmed by Berdyaev, writing: ‘The various lines of social demarcation did not exist in Russia; there were no pronounced classes. Russia was never an aristocratic country in the Western sense, and equally there was no bourgeoisie’.[26]

The cities that emerged threw up an intelligentsia, copying the intelligentsia of Late Westerndom, ‘bent on discovering problems and conflicts, and below, an uprooted peasantry, with all the metaphysical gloom, anxiety, and misery of their own Dostoyevski, perpetually homesick for the open land and bitterly hating the stony grey world into which the Antichrist had tempted them. Moscow had no proper soul’.[27] Berdyaev likewise states of the Petrinism of the upper class that ‘Russian history was a struggle between East and West within the Russian soul’.[28]

Katechon

Katechon

Berdyaev states that while Petrinism introduced an epoch of cultural dynamism, it also placed a heavy burden upon Russia, and a disunity of spirit.[29] However, Russia has her own religious sense of mission, which is as universal as the Vatican’s. Spengler quotes Dostoyevski as writing in 1878: ‘all men must become Russian, first and foremost Russian. If general humanity is the Russian ideal, then everyone must first of all become a Russian’.[30] The Russian messianic idea found a forceful expression in Dostoyevski’s The Possessed, where, in a conversation with Stavrogin, Shatov states:

Reduce God to the attribute of nationality? … On the contrary, I elevate the nation to God…. The people is the body of God. Every nation is a nation only so long as it has its own particular God, excluding all other gods on earth without any possible reconciliation, so long as it believes that by its own God it will conquer and drive all other gods off the face of the earth…. The sole ‘God bearing’ nation is the Russian nation….[31]

This is Russia as the Katechon, as the ‘nation’ whose world-historical mission is to resist the son of perdition, a literal Anti-Christ, according to the Revelation of St. John, or as the birthplace of a great Czar serving the traditional role of nexus between the terrestrial and the divine around which Russia is united in this mission. This mission as the Katechon defines Russia as something more than merely an ethno-nation-state, as Dostoyevski expressed it.[32] Even the USSR, supposedly purged of all such notions, merely re-expressed them with Marxist rhetoric, which was no less apocalyptic and messianic, and which saw the ‘decadent West’ in terms analogous to elements of Islam regarding the USA as the ‘Great Satan’. It is not surprising that the pundits of secularized, liberal Western academia, politics, and media could not understand, and indeed were outraged, when Solzhenitsyn seemed so ungrateful when in his Western exile he unequivocally condemned the liberalism and materialism of the a ‘decadent West’. A figure who was for so long held up as a martyr by Western liberalism transpired to be a traditional Russian and not someone who was willing to remake himself in the image of a Western liberal to for the sake of continued plaudits. He attacked the modern West’s conceptions of ‘rights’, ‘freedom’, ‘happiness’, ‘wealth’, the irresponsibility of the ‘free press’, ‘television stupor’, and referred to a ‘Western decline’ in courage. He emphasized that this was a spiritual matter:

But should I be asked, instead, whether I would propose the West, such as it is today, as a model to my country, I would frankly have to answer negatively. No, I could not recommend your society as an ideal for the transformation of ours. Through deep suffering, people in our own country have now achieved a spiritual development of such intensity that the Western system in its present state of spiritual exhaustion does not look attractive. Even those characteristics of your life which I have just enumerated are extremely saddening.[33]

These are all matters that have been addressed by Spengler, and by traditional Russians, whether calling themselves Czarists Orthodox Christians or even ‘Bolsheviks’ or followers of Putin.

Spengler’s thesis that Western Civilization is in decay is analogous to the more mystical evaluations of the West by the Slavophils, both reaching similar conclusions. Solzhenitsyn was in that tradition, and Putin is influenced by it in his condemnation of Western liberalism. Putin recently pointed out the differences between the West and Russia as at root being ‘moral’ and religious:

Another serious challenge to Russia’s identity is linked to events taking place in the world. Here there are both foreign policy and moral aspects. We can see how many of the Euro-Atlantic countries are actually rejecting their roots, including the Christian values that constitute the basis of Western civilization. They are denying moral principles and all traditional identities: national, cultural, religious and even sexual.[34]

Spengler saw Russia as outside of Europe, and even as ‘Asian’. He even saw a Western rebirth vis-à-vis opposition to Russia, which he regarded as leading the ‘colored world’ against the whites, under the mantle of Bolshevism. Yet there were also other destinies that Spengler saw over the horizon, which had been predicted by Dostoyevski.

Once Russia had overthrown its alien intrusions, it could look with another perspective upon the world, and reconsider Europe not with hatred and vengeance but in kinship. Spengler wrote that while Tolstoi, the Petrinist, whose doctrine was the precursor of Bolshevism, was ‘the former Russia’, Dostoyevski was ‘the coming Russia’. Dostoyevski as the representative of the ‘coming Russia’ ‘does not know’ the hatred of Russia for the West. Dostoyevski and the old Russia are transcendent. ‘His passionate power of living is comprehensive enough to embrace all things Western as well’. Spengler quotes Dostoyevski: ‘I have two fatherlands, Russia and Europe’. Dostoyevski as the harbinger of a Russian high culture ‘has passed beyond both Petrinism and revolution, and from his future he looks back over them as from afar. His soul is apocalyptic, yearning, desperate, but of this future he is certain’.[35]

To the ‘Slavophil’, Europe is precious. The Slavophil appreciates the richness of European high culture while realizing that Europe is in a state of decay. We might recall that while the USA—through the CIA front, the Congress for Cultural Freedom—promoted Abstract Expressionism and Jazz to Europe (like it now promotes Hi-Hop, which the State Department calls ‘Hip-Hop diplomacy’), the USSR condemned this as ‘rootless cosmopolitanism’. Berdyaev discussed what he regarded as an inconsistency in Dostoyevski and the Slavophils towards Europe, yet one that is comprehensible when we consider Spengler’s crucial differentiation between Culture and Civilisation:

Dostoyevsky calls himself a Slavophil. He thought, as did also a large number of thinkers on the theme of Russia and Europe, that he knew decay was setting in, but that a great past exists in her, and that she has made contributions of great value to the history of mankind.[36]

It is notable that while this differentiation between Kultur and Zivilisation is ascribed to a particularly German philosophical tradition, Berdyaev comments that it was present among the Russians ‘long before Spengler’:

It is to be noted that long before Spengler, the Russians drew the distinction between ‘culture’ and ‘civilization’, that they attacked ‘civilization’ even when they remained supporters of ‘culture’. This distinction in actual fact, although expressed in a different phraseology, was to be found among the Slavophils.[37]

Dostoyevski was indifferent to the Late West, while Tolstoi was a product of it, the Russian Rousseau. Imbued with ideas from the Late West, the Marxists sought to replace one Petrine ruling class with another. Neither represented the soul of Russia. Spengler stated: ‘The real Russian is the disciple of Dostoyevski, even though he might not have read Dostoyevski, or anyone else, nay, perhaps because he cannot read, he is himself Dostoyevski in substance’. The intelligentsia hates, the peasant does not. He would eventually overthrow Bolshevism and any other form of Petrinism. Here we see Spengler unequivocally stating that the post-Western civilisation will be Russian.

Dostoyevski was indifferent to the Late West, while Tolstoi was a product of it, the Russian Rousseau. Imbued with ideas from the Late West, the Marxists sought to replace one Petrine ruling class with another. Neither represented the soul of Russia. Spengler stated: ‘The real Russian is the disciple of Dostoyevski, even though he might not have read Dostoyevski, or anyone else, nay, perhaps because he cannot read, he is himself Dostoyevski in substance’. The intelligentsia hates, the peasant does not. He would eventually overthrow Bolshevism and any other form of Petrinism. Here we see Spengler unequivocally stating that the post-Western civilisation will be Russian.

For what this townless people yearns for is its own life-form, its own religion, its own history. Tolstoi’s Christianity was a misunderstanding. He spoke of Christ and he meant Marx. But to Dostoyevski’s Christianity, the next thousand years will belong.[38]

To the true Russia, as Dostoyevski stated it, ‘not a single nation has ever been founded on principles of science or reason’.[39]

By the time Spengler’s final book, The Hour of Decision, had been published in 1934 he was stating that Russia had overthrown Petrinism and the trappings of the Late West. While he called the new orientation of Russia ‘Asian’, he said that it was ‘a new Idea, and an idea with a future too’.[40] To clarify, Russia looks towards the ‘East’, but while the Westerner assumes that ‘Asia’ and East are synonymous with Mongol, the etymology of the word ‘Asia’ comes from Greek Aσία, ca. 440 BC, referring to all regions east of Greece.[41] During his time Spengler saw in Russia that,

Race, language, popular customs, religion, in their present form… all or any of them can and will be fundamentally transformed. What we see today then is simply the new kind of life which a vast land has conceived and will presently bring forth. It is not definable in words, nor is its bearer aware of it. Those who attempt to define, establish, lay down a program, are confusing life with a phrase, as does the ruling Bolshevism, which is not sufficiently conscious of its own West-European, Rationalistic and cosmopolitan origin.[42]

Of Russia in 1934, Spengler already saw that ‘of genuine Marxism there is very little except in names and programs’. He doubted that the Communist program is ‘really still taken seriously’. He saw the possibility of the vestiges of Petrine Bolshevism being overthrown, to be replaced by a ‘nationalistic’ Eastern type which would reach ‘gigantic proportions unchecked’.[43] Spengler also referred to Russia as the country ‘least troubled by Bolshevism’,[44] and the ‘Marxian face [was] only worn for the benefit of the outside world’.[45] A decade after Spengler’s death the direction of Russia under Stalin had pursued clearer definitions, and Petrine Bolshevism had been transformed in the way Spengler foresaw.[46]

Conclusion

As in Spengler’s time, and centuries before, there continues to exist two tendencies in Russia : the Old Russian and the Petrine. Neither one nor the other spirit is presently dominant, although under Putin Old Russia struggles for resurgence. U.S. political circles see this Russia as a threat, and expend a great deal on promoting ‘regime change’ via the National Endowment for Democracy, and many others; these activities recently bringing reaction from the Putin government against such NGOs.[47]

Spengler in a published lecture to the Rheinish-Westphalian Business Convention in 1922 referred to the ‘ancient, instinctive, unclear, unconscious, and subliminal drive that is present in every Russian, no matter how thoroughly westernized his conscious life may be—a mystical yearning for the South, for Constantinople and Jerusalem, a genuine crusading spirit similar to the spirit our Gothic forebears had in their blood but which we can hardly appreciated today’.[48]

Bolshevism destroyed one form of Petrinism with another form, clearing the way ‘for a new culture that will some day arise between Europe and East Asia. It is more a beginning than an end’. The peasantry ‘will some day become conscious of its own will, which points in a wholly different direction’. ‘The peasantry is the true Russian people of the future. It will not allow itself to be perverted or suffocated’.[49]

The arch-Conservative anti-Marxist, Spengler, in keeping with the German tradition of realpolitik, considered the possibility of a Russo-German alliance in his 1922 speech, the Treaty of Rapallo being a reflection of that tradition. ‘A new type of leader’ would be awakened in adversity, to ‘new crusades and legendary conquests’. The rest of the world, filled with religious yearning but falling on infertile ground, is ‘torn and tired enough to allow it suddenly to take on a new character under the proper circumstances’. Spengler suggested that ‘perhaps Bolshevism itself will change in this way under new leaders’. ‘But the silent, deeper Russia,’ would turn its attention towards the Near and East Asia, as a people of ‘great inland expanses’.[50]

While Spengler postulated the organic cycles of a High Culture going through the life-phases of birth, youthful vigor, maturity, old age and death, it should be kept in mind that a life-cycle can be disrupted, aborted, murdered or struck by disease, at any time, and end without fulfilling itself. Each has its analogy in politics, and there are plenty of Russophobes eager to stunt Russia’s destiny with political, economic and cultural contagion. The Soviet bloc fell through inner and outer contagion.

Spengler foresaw new possibilities for Russia, yet to fulfil its historic mission, messianic and of world-scope, a traditional mission of which Putin seems conscious, or at least willing to play his part. Coyer cogently states: ‘The conflict between Russia and the West, therefore, is portrayed by both the Russian Orthodox Church and by Vladimir Putin and his cohorts as nothing less than a spiritual/civilizational conflict’.[51]

The invigoration of Orthodoxy is part of this process, as is the leadership style of Putin, as distinct from a Yeltsin for example. Whatever Russia is called outwardly, whether, monarchical, Bolshevik, or democratic, there is an inner—eternal—Russia that is unfolding, and whose embryonic character places her on an antithetical course to that of the USA.

References

[1] Paul Coyer, (Un)Holy Alliance: Vladimir Putin, The Russian Orthodox Church And Russian Exceptionalism, Forbes, May 21, 2015, http://www.forbes.com/sites/paulcoyer/2015/05/21/unholy-a...

[2] Oswald Spengler, The Decline of The West, George Allen & Unwin, London, 1971, Vol. I, 201.

[3] Ibid., Vol. II, 502.

[4] Ibid., Vol. I, 183-216.

[5] Ibid., 201

[6] Nikolai Berdyaev, The Russian Idea, Macmillan Co., New York, 1948, 1.

[7] Oswald Spengler, The Decline, op. cit., Vol. I, 309.

[8] Leon Trotsky, The Revolution Betrayed: what is the Soviet Union and where is it going?, 1936.

[9] Barbara J. Brothers, From Russia, With Soul, Psychology Today, January 1, 1993, https://www.psychologytoday.com/articles/199301/russia-soul

[10] Berdyaev, op. cit., 97-98.

[11] H Cournos,‘Introduction’, N V Gogol, Taras Bulba & Other Tales, 1842, http://www.gutenberg.org/files/1197/1197-h/1197-h.htm

[12] N V Gogol, ibid., III.

[13] Ibid.

[14] T A Chumachenko, Church and State in Soviet Russia, M. E. Sharpe Inc., New York, 2002.

[15] Spengler, The Decline, op. cit., I, 309

[16] Ibid., II, 113-155.

[17] Ibid., Vol. II, 113

[18] Golgol, op. cit., IX.

[19] Ibid.

[20] Ibid., XII.

[21] Spengler, The Decline, op. cit., II, 192.

[22] Berdyaev, op. cit., 1

[23] Spengler, The Decline, op. cit., II, 193

[24] Ibid., II, 193

[25] Ibid., II, 194

[26] Berdyaev, 1

[27] Spengler, The Decline, op. cit., II, 194

[28] Berdyaev, op. cit., 15

[29] Ibid.

[30] Spengler, The Hour of Decision, Alfred A Knopf, New York, 1963, 63n.

[31] Fyodor Dostoevski, The Possessed, Oxford University Press, 1992, Part II: I: 7, 265-266.

[32] Ibid.

[33] Alexander Solzhenitsyn, A World Split Apart — Commencement Address Delivered At Harvard University, June 8, 1978

[34] V Putin, address to the Valdai Club, 19 September 2013.

[35] Spengler, The Decline, op. cit., II, 194

[36] Berdyaev, op. cit., 70

[37] Ibid.

[38] Spengler, The Decline, op. cit., Vol. II, 196

[39] Dostoyevski, op. cit., II: I: VII

[40] Spengler, The Hour of Decision, Alfred A Knopf, New York, 1963, 60

[41] Ibid., 61

[42] Ibid.

[43] Ibid., 63.

[44] Ibid.,182

[45] Ibid., 212

[46] D Brandenberger, National Bolshevism: Stalinist culture and the Formation of Modern Russian National Identity 1931-1956. Harvard University Press, Massachusetts, 2002.

[47] Telegraph, Vladimir Putin signs new law against ‘undesirable NGOs’, May 24, 2015, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/1...

[48] Spengler, ‘The Two Faces of Russia and Germany’s Eastern Problems’, Politische Schriften, Munich, February 14, 1922.

[49] Ibid.

[50] Ibid.

[51] Paul Coyer, op. cit.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le voyageur en classe affaires dispose d'une échappatoire : il peut se réfugier dans les salons privés qui lui sont réservés. « On y propose de jouir du silence comme d'un produit de luxe. Dans le salon "affaires" de Charles-de-Gaulle, pas de télévision, pas de publicité sur les murs, alors que dans le reste de l'aéroport règne la cacophonie habituelle. Il m'est venu cette terrifiante image d'un monde divisé en deux : d'un côté, ceux qui ont droit au silence et à la concentration, qui créent et bénéficient de la reconnaissance de leurs métiers ; de l'autre, ceux qui sont condamnés au bruit et subissent, sans en avoir conscience, les créations publicitaires inventées par ceux-là mêmes qui ont bénéficié du silence... On a beaucoup parlé du déclin de la classe moyenne au cours des dernières décennies ; la concentration croissante de la richesse aux mains d'une élite toujours plus exclusive a sans doute quelque chose à voir avec notre tolérance à l'égard de l'exploitation de plus en plus agressive de nos ressources attentionnelles collectives. »

Le voyageur en classe affaires dispose d'une échappatoire : il peut se réfugier dans les salons privés qui lui sont réservés. « On y propose de jouir du silence comme d'un produit de luxe. Dans le salon "affaires" de Charles-de-Gaulle, pas de télévision, pas de publicité sur les murs, alors que dans le reste de l'aéroport règne la cacophonie habituelle. Il m'est venu cette terrifiante image d'un monde divisé en deux : d'un côté, ceux qui ont droit au silence et à la concentration, qui créent et bénéficient de la reconnaissance de leurs métiers ; de l'autre, ceux qui sont condamnés au bruit et subissent, sans en avoir conscience, les créations publicitaires inventées par ceux-là mêmes qui ont bénéficié du silence... On a beaucoup parlé du déclin de la classe moyenne au cours des dernières décennies ; la concentration croissante de la richesse aux mains d'une élite toujours plus exclusive a sans doute quelque chose à voir avec notre tolérance à l'égard de l'exploitation de plus en plus agressive de nos ressources attentionnelles collectives. »

C'était, concède tout de même le philosophe dans sa relecture (radicale, elle aussi) des Lumières, une étape nécessaire, pour se libérer des entraves imposées par des autorités qui, comme disait Kant, maintenaient l'être humain dans un état de « minorité ». Mais les temps ont changé. « La cause actuelle de notre malaise, ce sont les illusions engendrées par un projet d'émancipation qui a fini par dégénérer, celui des Lumières précisément. » Obsédés par cet idéal d'autonomie que nous avons mis au coeur de nos vies, politiques, économiques, technologiques, nous sommes allés trop loin. Nous voilà enchaînés à notre volonté d'émancipation.

C'était, concède tout de même le philosophe dans sa relecture (radicale, elle aussi) des Lumières, une étape nécessaire, pour se libérer des entraves imposées par des autorités qui, comme disait Kant, maintenaient l'être humain dans un état de « minorité ». Mais les temps ont changé. « La cause actuelle de notre malaise, ce sont les illusions engendrées par un projet d'émancipation qui a fini par dégénérer, celui des Lumières précisément. » Obsédés par cet idéal d'autonomie que nous avons mis au coeur de nos vies, politiques, économiques, technologiques, nous sommes allés trop loin. Nous voilà enchaînés à notre volonté d'émancipation.

The philosopher of politics and history

The philosopher of politics and history  The knowledge which scientistic Puritanism so aggressively publishes, and which the Philosophy faculty so vigorously applauds, is a peculiar but typically modern species of knowledge. It is less a positive assertion of anything than it is a denial or, better yet, a denunciation of a longstanding prior assertion, and as such its character is largely if not entirely negative. Such knowledge is not sufficient by itself, offering its theses for impartial examination, but rather it requires a public performance to validate it. It must sweep up the crowd into a mood of unanimity. Such a performance, its rationalistic appurtenances notwithstanding, is essentially a cultic ritual: The spokeswoman’s presentation corresponded to an archaic exorcism, whose action banishes the smut of profanation from the boundaries of the community. And what specific bane fell under banishment? “Creationism,” according to the organization’s website, “refers to the religious belief in a supernatural deity or force that intervenes, or has intervened, directly in the physical world.” In sum, matter, in its uncreated purity, must never be contaminated by spirit. But why should an inversion of the classic Gnosticism, which remains Gnostic for all that it is an inversion, be a requirement?

The knowledge which scientistic Puritanism so aggressively publishes, and which the Philosophy faculty so vigorously applauds, is a peculiar but typically modern species of knowledge. It is less a positive assertion of anything than it is a denial or, better yet, a denunciation of a longstanding prior assertion, and as such its character is largely if not entirely negative. Such knowledge is not sufficient by itself, offering its theses for impartial examination, but rather it requires a public performance to validate it. It must sweep up the crowd into a mood of unanimity. Such a performance, its rationalistic appurtenances notwithstanding, is essentially a cultic ritual: The spokeswoman’s presentation corresponded to an archaic exorcism, whose action banishes the smut of profanation from the boundaries of the community. And what specific bane fell under banishment? “Creationism,” according to the organization’s website, “refers to the religious belief in a supernatural deity or force that intervenes, or has intervened, directly in the physical world.” In sum, matter, in its uncreated purity, must never be contaminated by spirit. But why should an inversion of the classic Gnosticism, which remains Gnostic for all that it is an inversion, be a requirement?

Almost all of Gómez Dávila’s writings are collections of aphorisms called — in Spanish — Escolios. Escolios comes from the Greek scholión, which literally means commentary. This term was used in old manuscripts for commentaries made between the lines by someone other than the original author of the text. These escolios have been compiled into his main works: Escolios a un Texto Implícito I, Escolios a un Texto Implícito II, Nuevos Escolios a un Texto Implícito I, Nuevos Escolios a un Texto Implícito II, and Sucesivos Escolios a un Texto Implícito.

Almost all of Gómez Dávila’s writings are collections of aphorisms called — in Spanish — Escolios. Escolios comes from the Greek scholión, which literally means commentary. This term was used in old manuscripts for commentaries made between the lines by someone other than the original author of the text. These escolios have been compiled into his main works: Escolios a un Texto Implícito I, Escolios a un Texto Implícito II, Nuevos Escolios a un Texto Implícito I, Nuevos Escolios a un Texto Implícito II, and Sucesivos Escolios a un Texto Implícito. Nicolás Gómez Dávila, being a devout Catholic, was also highly critical of modern atheism by affirming that “todo fin diferente de Dios nos deshonra”[12]: “every goal different from God dishonors us” and that we must “Creer en Dios, confiar en Cristo”[13]: “Believe in God, trust in Christ.” This spiritual aspect of life is what provides an adequate interpretation of it: “si no heredamos una tradicion espiritual que la interprete, la experiencia de la vida nada enseña”[14]: “if we do not inherit a spiritual tradition which interprets it, life experience teaches nothing.”

Nicolás Gómez Dávila, being a devout Catholic, was also highly critical of modern atheism by affirming that “todo fin diferente de Dios nos deshonra”[12]: “every goal different from God dishonors us” and that we must “Creer en Dios, confiar en Cristo”[13]: “Believe in God, trust in Christ.” This spiritual aspect of life is what provides an adequate interpretation of it: “si no heredamos una tradicion espiritual que la interprete, la experiencia de la vida nada enseña”[14]: “if we do not inherit a spiritual tradition which interprets it, life experience teaches nothing.”

Cependant, contre cet activisme planificateur, un recours existe bien, et se laisse dire en ce seul mot latin que nous évoquions, tradere, autre dit la Tradition en action, l'acte d'être de la Tradition, qui n'est pas, au contraire de la ressassante modernité, commémorative ou muséologique, mais variation, cours scintillant qui, à chaque instant, garde la mémoire de sa source, qui est hors du temps.

Cependant, contre cet activisme planificateur, un recours existe bien, et se laisse dire en ce seul mot latin que nous évoquions, tradere, autre dit la Tradition en action, l'acte d'être de la Tradition, qui n'est pas, au contraire de la ressassante modernité, commémorative ou muséologique, mais variation, cours scintillant qui, à chaque instant, garde la mémoire de sa source, qui est hors du temps.

« Éduque- les, si tu peux » : c’est par ces mots de Marc-Aurèle que Chantal Delsol concluait son ouvrage sur le populisme, enjoignant nos gouvernants au respect de l’enracinement, et le peuple à élever prudemment son regard. La Haine du Monde, son dernier essai, poursuit cette réflexion sur la modernité tardive, nous éduquant à notre tour.

« Éduque- les, si tu peux » : c’est par ces mots de Marc-Aurèle que Chantal Delsol concluait son ouvrage sur le populisme, enjoignant nos gouvernants au respect de l’enracinement, et le peuple à élever prudemment son regard. La Haine du Monde, son dernier essai, poursuit cette réflexion sur la modernité tardive, nous éduquant à notre tour.

Russia’s ‘Soul’

Russia’s ‘Soul’ ‘Russian Socialism’, Not Marxism

‘Russian Socialism’, Not Marxism

‘The first condition of emancipation for the Russian soul’, wrote Ivan Sergyeyevich Aksakov, founder of the anti-Petrinist ‘Slavophil’ group, in 1863 to Dostoyevski, ‘is that it should hate Petersburg with all this might and all its soul’. Moscow is holy, Petersburg satanic. A widespread popular legend presents Peter the Great as Antichrist.

‘The first condition of emancipation for the Russian soul’, wrote Ivan Sergyeyevich Aksakov, founder of the anti-Petrinist ‘Slavophil’ group, in 1863 to Dostoyevski, ‘is that it should hate Petersburg with all this might and all its soul’. Moscow is holy, Petersburg satanic. A widespread popular legend presents Peter the Great as Antichrist. Katechon

Katechon Dostoyevski was indifferent to the Late West, while Tolstoi was a product of it, the Russian Rousseau. Imbued with ideas from the Late West, the Marxists sought to replace one Petrine ruling class with another. Neither represented the soul of Russia. Spengler stated: ‘The real Russian is the disciple of Dostoyevski, even though he might not have read Dostoyevski, or anyone else, nay, perhaps because he cannot read, he is himself Dostoyevski in substance’. The intelligentsia hates, the peasant does not. He would eventually overthrow Bolshevism and any other form of Petrinism. Here we see Spengler unequivocally stating that the post-Western civilisation will be Russian.

Dostoyevski was indifferent to the Late West, while Tolstoi was a product of it, the Russian Rousseau. Imbued with ideas from the Late West, the Marxists sought to replace one Petrine ruling class with another. Neither represented the soul of Russia. Spengler stated: ‘The real Russian is the disciple of Dostoyevski, even though he might not have read Dostoyevski, or anyone else, nay, perhaps because he cannot read, he is himself Dostoyevski in substance’. The intelligentsia hates, the peasant does not. He would eventually overthrow Bolshevism and any other form of Petrinism. Here we see Spengler unequivocally stating that the post-Western civilisation will be Russian.

'Zelfvernietiging'

'Zelfvernietiging'

Sorels Einstehen für die Gewalt ergibt sich daraus, dass er den moralischen Zustand der bürgerlichen Gesellschaft haargenau getroffen hat: die bürgerliche Gesellschaft ist „aus den Fugen“. Der Bourgeois, ehemals ein energischer Kapitalist, ist zum schwächlichen Humanisten und Philanthropen degeneriert. Ihn zeichnen nicht mehr der Kampfgeist und der übersprühende Machtwille einer aufblühenden, sondern das Ruhebedürfnis und die Albernheit einer untergehenden Klasse aus: der Industriekapitän und der heroische Produzent von einst sind einer „gesittigten Aristokratie“ gewichen. Diese wünscht nur noch, in Frieden zu leben und sogar in Ruhe zu sterben.

Sorels Einstehen für die Gewalt ergibt sich daraus, dass er den moralischen Zustand der bürgerlichen Gesellschaft haargenau getroffen hat: die bürgerliche Gesellschaft ist „aus den Fugen“. Der Bourgeois, ehemals ein energischer Kapitalist, ist zum schwächlichen Humanisten und Philanthropen degeneriert. Ihn zeichnen nicht mehr der Kampfgeist und der übersprühende Machtwille einer aufblühenden, sondern das Ruhebedürfnis und die Albernheit einer untergehenden Klasse aus: der Industriekapitän und der heroische Produzent von einst sind einer „gesittigten Aristokratie“ gewichen. Diese wünscht nur noch, in Frieden zu leben und sogar in Ruhe zu sterben.

E. Cioran est en Allemagne au début de la période nationale-socialiste où il y reste de l’automne 1933 à l’automne 1935. Son admiration pour Hitler est sans bornes : « Aucun homme politique dans le monde actuel ne m’inspire autant de sympathie et d’admiration que Hitler (…) Ses discours sont empreints d’un pathétique et d’une frénésie que seules peuvent atteindre les visions d’un esprit prophétique. » Il a toujours cette même admiration en mars 1937 : « Je crois qu’il y a peu de gens –même en Allemagne – qui aient une plus grande admiration pour Hitler que moi-même. » En janvier 1935, alors qu’il est à Berlin, ce qui frappe le jeune Cioran, c’est ce mouvement de la jeunesse et ce, indépendamment des critiques qu’il fait à l’hitlérisme et à l’idéologie national-socialiste : « le fait que la jeunesse soit si brillamment organisée dans la nouvelle Allemagne, qu’elle ait une mission si vitale et active dans la nation et que le national-socialisme ait sauvé du désespoir une génération tout entière, voilà qui m’incite à fermer les yeux sur d’innombrables impasses théoriques. » Ce culte de la jeunesse qu’il observe en Allemagne est de loin plus important que l’idéologie (les idées n’ont guère de valeur en soi) et du reste, « si je voyais une jeunesse communiste aussi dynamisée que la jeunesse allemande, je n’exprimerais pas moins mon admiration. » Cioran est fasciné pas le vitalisme qui se dégage du national-socialisme : « Si j’ai une sympathie pour l’Allemagne, elle ne concerne ni les hommes ni les idées, mais la frénésie qui a envahi tout un pays. »

E. Cioran est en Allemagne au début de la période nationale-socialiste où il y reste de l’automne 1933 à l’automne 1935. Son admiration pour Hitler est sans bornes : « Aucun homme politique dans le monde actuel ne m’inspire autant de sympathie et d’admiration que Hitler (…) Ses discours sont empreints d’un pathétique et d’une frénésie que seules peuvent atteindre les visions d’un esprit prophétique. » Il a toujours cette même admiration en mars 1937 : « Je crois qu’il y a peu de gens –même en Allemagne – qui aient une plus grande admiration pour Hitler que moi-même. » En janvier 1935, alors qu’il est à Berlin, ce qui frappe le jeune Cioran, c’est ce mouvement de la jeunesse et ce, indépendamment des critiques qu’il fait à l’hitlérisme et à l’idéologie national-socialiste : « le fait que la jeunesse soit si brillamment organisée dans la nouvelle Allemagne, qu’elle ait une mission si vitale et active dans la nation et que le national-socialisme ait sauvé du désespoir une génération tout entière, voilà qui m’incite à fermer les yeux sur d’innombrables impasses théoriques. » Ce culte de la jeunesse qu’il observe en Allemagne est de loin plus important que l’idéologie (les idées n’ont guère de valeur en soi) et du reste, « si je voyais une jeunesse communiste aussi dynamisée que la jeunesse allemande, je n’exprimerais pas moins mon admiration. » Cioran est fasciné pas le vitalisme qui se dégage du national-socialisme : « Si j’ai une sympathie pour l’Allemagne, elle ne concerne ni les hommes ni les idées, mais la frénésie qui a envahi tout un pays. »