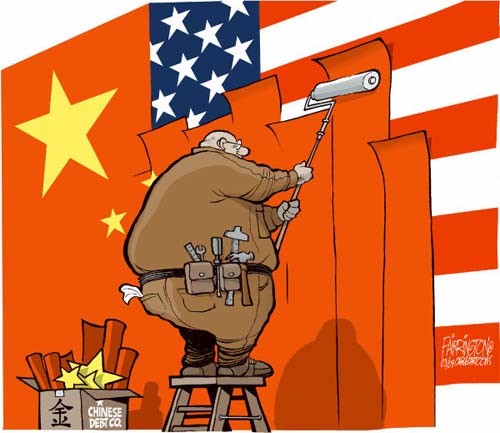

| For the period after the end of Second World War, the United States gained increasing prominence as the leading power of imperialist reaction, taking Germany’s place in this respect... And its ruling class managed, particularly during the imperialist era, to have the democratic forms so effectively preserved that by democratically legal means, it achieved a dictatorship of monopoly capitalism at least as firm as that which Hitler set up by tyrannical procedures...And this democracy could, in substance, realize everything sought by Hitler.

Gyorgy Lukacs(1)

Resoluteness does not first take cognizance of Situation and put that Situation before itself; it has put itself into that Situation already. As resolute, Dasein is already taking action.

Martin Heidegger(2)

We don’t have enemies in the East.

Bismarck

The concept of the state presupposes the concept of the political. The specific political distinction to which political actions and motives can be reduced is that between friend and foe, wrote Carl Schmitt.(3) The affirmation of the political is a recognition of the reality of the political and thus a recognition and identification of the foe. Only by affirmation of the political in an act of decision, which by necessity is a meta-existential choice, can a nation as a collective entity assert its own sovereignty and thus political future.

In the aftermath of the dissolution of Soviet Union in 1991 which reduced the former Great Power to a state without politics and thus to a landmass in chaos, a sort of a Weimar-republic of the 90-ties, and in the face of the new American expansionism, the ideological discussion and search for viable political orientation within the former Soviet Union has intensified. Professor Nikolaj Zagladin pointed recently that the competition between the Soviet Union and the United States during the period of the Cold War must be characterized as a real war during which actual military power had been used to a very limited extend- mostly in proxy wars. This was so not because of a lack of will but because of the nature of the military technology— the existence of nuclear weapons made the war impossible. The nature of the war between the United States and the Soviet Union, known as the Cold War, was to its essence technology specific. But the Cold War was in fact the Third World War, claims Zagladin.(4) To a similar conclusion comes Zbigniew Brzezinski, the former National Security Advisor to President Carter, and presently one of the major ideologists of the «Expansionists of 1991», who wrote, paraphrasing von Clausewitz, that «the Cold War can be defined as warfare by other (non-lethal) means. Nonetheless, warfare it was. And the stakes were monumental. Geopolitically the struggle, in the first instance, was for control over the Eurasian landmass and, eventually, even for global preponderance».(5) Obviously the Soviet Union gave up much more in the settlement than the United States, agreed to the dissolution of the Warsaw Pact, although the military arm of American domination of Western Europe, NATO, continues to exist and is steadily expanding. Soviet Union unilaterally reduced its engagement in the Third World while the United States escalated her interventionist foreign policies. Soviet Union even supported the war in Iraq, a war that to its essence was a war for the control of the oil in the Persian Gulf and thus a war against the national interest not only the Soviet Union, but also of other European countries; a war that made it less likely that an accommodation between the Soviet Union and Western European countries could be reached. Soviet Union even agreed to withdraw its military forces from Germany while the United States intends to permanent her occupation of Germany, a fact that was clearly stated by President Bush during the November 7-8, 1991 NATO summit meeting in Rome. And that brings us to the post Cold War settlement, its consequences for Russia and for the international order. A critical observer will characterize this settlement as analogous to a Second Treaty of Versailles. Zbigniew Brzezinski point out that as a consequence of the Second Treaty of Versailles, the defeated Russia is passing into American receivership. «This is an outcome historically no less decisive and no less one-sided than the defeat of Napoleonic France in 1815, or of Imperial Germany in 1918. Unlike the Peace of Westphalia, which ended the Thirty Years War in a grand religious compromise, cuius regio, cuius religio , does not apply here. Rather, from a doctrinal point of view, the outcome is more similar to 1815 or 1945; the ideology of the losing side has itself been repudiated. Geopolitically the outcome is also suggestive of 1918, the defeated empire is in a process of dismantlement. As in previous termination of war there was a discernible moment of capitulation, followed by postwar political upheavals in the losing state. That moment came most probably in Paris on November 19, 1990. At a conclave marked by ostentatious displays of amity designed to mask the underlying reality, the erstwhile Soviet leader, Michael Gorbachev, who had led the Soviet Union during the final stages of the Cold War, accepted the conditions of the victors by describing in veiled and elegant language the unification of Germany that had taken place entirely on Western terms as a ‘major event’. This was the functional equivalent of the act of capitulation in the railroad car in Compiegne in 1918 (the capitulation of Germany) or on the U.S.S. Missouri in August 1945 (the capitulation of Japan).»(6) George Kennan remarked that «the collapse of the Soviet system amounted to the unconditional surrender we envisaged-a voluntary one if you will, but surrender nevertheless.»(7) And as a result the United States is attempting to impose on Russia terms of surrender stated in the National Security Council Memorandum 20/1 (NSC 20/1) which already in 1948 defined the American war aims in the Cold War and envisioned a post Cold War settlement tailored after the Brest-Litovsk treaty of 1918(8) , leading to the partition of the Soviet Union, disarmament, destruction of the national economy of Russia and establishment of American protectorate over large parts of the territory of the former Soviet Union: (...)Such terms would have to be harsh ones and distinctly humiliating...They might well be something along the lines of the Brest-Litovsk settlement of 1918...(We) would have to demand:

a. Direct military terms (surrender of equipment, evacuation of key areas, etc) designed to assure military helplessness...

b. Terms designed to produce a considerable economic dependence on the outside world.(9) NSC 20/1 stated further that the unified geopolitical space of the Soviet Union—the «fortress Heartland»—had to be destroyed by partitioning of the country and inclusion of above all the Baltic States and Ukraine into a Shatterbelt of U.S.A controlled territory.

Wolfram Henrieder has pointed out that de Gaulle wanted the German issue solved- the unification of Germany, because it constituted a decisive cause and justification for American continuous military presence in Europe, a cause that would be eliminated with the solution of the German question, leading to the dissolution of the Cold War military alliances and speeding American withdrawal from Europe(10) , creating an emancipated Europe to the Urals. «The creation of unified Europe requires political decision which is tantamount to a will of independence... A united Europe, in this sense, could be build only in opposition to America.»(11) By her dominant position within the alliance America has kept Europe in a straitjacket, has made her fearful of speaking in her own voice. Since Europe has lost its elan and has borrowed an American personality, it must be forced to reassume an identity. As this identity does not exists, it must be created. If Europe can be roused only by instilling an apprehension over American hegemony, then this must be done for the sake of Europe’s survival, claimed de Gaulle for whom a truly emancipated Europe was an America-free Europe.

From this perspective Gorbachev’s foreign policy and the geopolitics of implosion of Perestrojka negatively effected the possibilities for emancipation of Europe. In the ongoing political debate in Russia but also in France, it has been asserted that the defeat of the Soviet Union begins to appear as a defeat for Europe as well.

Lenin once characterized the original Treaty of Versailles in the following words:

“What is the Versailles Treaty? This unheard of, predatory peace, enslaves tens of millions of people, including the most civilized. This is not a treaty but dictates imposed by robbers with a knife in hand on a defenseless Germany. Germany has been deprived from all her colonies by virtue of the Versailles Treaty. Turkey, Persia and China have been enslaved. Seventy percent of the world population live in conditions of enslavement...And that is why this international order, which rests on the Versailles Treaty, rests in reality on a volcano."(12) And while Russia at the moment is in the same predicament as Germany after the W.W.I, the predatory New World Order, proclaimed by President Bush and implemented by the present Clinton administration, also rests on a volcano.

The intensifying confrontation of Russia with the dictates of the New World Order has led to intensive ideological debate about the future of Russia. This debate has resulted in a renewed interest for the writings of the prominent German jurist Carl Schmitt whose book, “The Concept of the Political”, has already been translated into Russian and published in the sociological magazine Voprosy Sotsiologij.(13) The known Russian politician and chief editor of the influential magazine Elementy (Elements) Alexander Dugin must be credited with the first comprehensive introduction of the works of Carl Schmitt in the essay “Carl Schmitt- Five Lessons for Russia”, published in the Journal of Russian Writers ‘Nash Sovremennik’ (Our Contemporary)(14) and with the creative applications of his writing to the contemporary political and ideological chaos in Russia. “For Russia the writing of Schmitt are of special interest and significance because of his brilliant analysis of state of emergency and exceptional situations in contemporary political reality and the necessity of a decision to preserve the national existence of people. ..People exists politically only if they constitute an independent political community/entity and only if they as an entity oppose other political entities in order to preserve its understanding of the cultural specificity of its own community...The theory of exceptional circumstances and with it related theme of decision are of paramount importance for us today, because we are now in such historical juncture of the history of Russian people and Russian state in which the state of emergency has become a natural state of our nation, permeating and constituting the Being of our nation...We Russians must discover and understand our national essence and existence because we live in a time of emergency which demands a act of collective existential choice, an act of supreme decision.”(15) Here one can see a Heideggerian motif- the political identifies the essence and existence of community; it is the empirical Russian nation which in a time of national emergency must become fully political in an act of self-choice and decision and thus choose itself and its own historical destiny.(16) The act of self-choice presupposes a nation that has become political because only the political being of Russia gives existential meaning to the friend-enemy antithesis, what does not politically exist cannot consciously decide(17) , political unity is grounded on political existence. Political sovereignty is an existential question because it concerns the resolution of an existential conflict. Not only does every politically-existing people decide on the question of its own political existence and any possible danger to it; it decides also on whether an existential question actually exists- a question which is political by its very nature. Since for politically-existing people there is always the possibilities of an existential conflict, the question of sovereignty, i.e. the ultimate existential decision, always remains open.(18) «Every existing political unity has its value and existential justification not in the rightness or usefulness of norms but in its existence. Juridically considered, what exists as apolitical force has value because it exists. From this stems its ‘right to self-preservation’, the presupposition of all further considerations; it seeks above all to maintain its existence , it protects its existence, its integrity, its security, and its constitution - all existential values»(19) Carl Schmitt points out that «as long people exists in the political sphere, it must itself make use of the distinction between friend and enemy, at the same time reserving it for extreme conjunctures which it itself judges as such. This is where the essence of its political existence lies. From the moment it lacks the capacity or the will to use this distinction, a people ceases to exist politically...If the people should no longer have the strength or the will to continue in the political sphere, this is not the end of politics in the world. It is only the end of weak people...If the state refuses or is unable to make a decision in an exceptional situation, it inevitable runs the risk that other forces will make one in its place and establish their norms.»(20) Building on this theme Alexander Dugin sees the elements of will, decision and time intertwined in the quest for historical existence of Russia: «Decisionism not only amplifies and focuses on the state of emergency and the exceptional circumstances, but it is also a defense reaction against those circumstances: in the moment of historical decision for authentic national future, the people and the nation actualize their past and decide their future in a dramatic mobilization of the present. The present then becomes the focal point and synthesis of three qualitative characteristics of time: its source, i.e. the past when people entered into a historical existence, the will of the people directed toward the future, and the political self-assertion of the historically existing people in an act of decision which at the same time is an act of authenticity, in the present. In the supreme mobilization of the decision the historically existing Russian people reveals, recaptures and mobilizes its timeless historical uniqueness and identity. Therefore the political and historical future of Russian people is build on understanding and affirmation of its historical past...

If the Russian people can self-assert themselves and their historical choice in this fateful and dramatic juncture, and if the Russian people are able to reveal and designate friends and enemies, recapturing from the flow of history its political self assertion, then the supreme political decision of the Russian people would be an authentic, historical and existential decision , an affirmation of thousand years of history of Russian people and the Russian state. If on the other hand political decisions will be taken by others, i.e. by the United States in the guise of the insidious ideology of pseudo universalism, which the United States is in the process of establishing as the only legitimate ideology in the New World Order, then our future will be un-Russian, i.e. the future will cease to exist for us. The historical Being of Russian people, Russian state and the Russian nation will became a Being without a future and thus a non-Being. Thus also Russian past will loose its meaning, will dissipate into nothingness: the historical drama of Russian history in the post-Gold War period will became a tragedy of submission under the dictates of the American New World Order, a tragedy of annihilation of Russian future».(21)

«Past, present, and future are existential characteristics, and thus render possible fundamental phenomena such as understanding, concern and determination. This opens the way for the demonstration of historicity as a fundamental existential determination.»(22) Alexander Dugin emphasizes that the essence of a nation’s being-in-the world is a hermeneutical process of questioning and problematization of a crisis situation, a state of emergency. The concept of political existence of the Russian nation is actualized in a time of radical disintegration and regression, a time of emergency and outer and inner danger which creates awareness of being situated in a crises which must take on a political form. The understanding of the political roll of Russia in contemporary world after the dissolution of the Soviet Union, is a power to grasp the nation’s possibilities for being, which by necessity not only requires a disclosure of the nation’s concrete potentialities for being, in a sense of preserving itself and maintaining its own authenticity, but also the revealment of the sources for an inauthentic national existence. This revealment presupposes the identification of the foe which in the process of a national self-understanding becomes manifest; the hermeneutical circle thus closes - the reached understanding leads to resoluteness and demands a political decision on the part of the Russian nation;(23) because the potentiality for authentic national Being remains a mere potentiality unless accompanied by political decisionism. It is the decision to choose itself and thereby to oppose the foe and thus become political, which is the supreme political act of the nation. Those are the issues that are entertained in the most recent issues of Elementy (Elements), the ideological organ of the Russian opposition, dedicated to geopolitical discourse and ideological alternatives in the post-Cold War Russia, a period in which in the words of Aaron Friedberg, Professor in political sciences in Princeton, « the United States has emerged as a single, unchallenged ‘Great Satan’, against whom all ideological energies must be mobilized». The magazine is published by the Center for Special Meta-Strategical Studies in Moscow and beside Alexander Dugin, who is the publisher, lists among its co-editors the editor of the most important opposition newspaper Zavtra (formely Den’), Alexander Prochanov, the New European Right’s ideologists Alain de Benoist (editor of the French magazines Neuvelle Ecole, Elements, Krisis), Robert Steuckers (editor of the Belgian magazines Orientations, Synergies Europeennes and Vouloir) the Italian geopolitician Claudio Mutti, the Serbian geopolitician Dragosh Kalajic, as well as the controversial Russian politician and member of the former Parliament, colonel Victor Alsknis.(25) The interesting issues contain a translation of Carl Schmitt’s essay on “Nomos and the principle of Grossraum”, Karl Haushofer’s work on “Continental geopolitical unity” as well as contributions of authors such as Alain de Benoist and the Austrian general Heinrich Jordis von Lochhausen, the foremost theoretician of contemporary geopolitics and advocate of European liberation from American occupation. Alexander Dugin must be credited with both political imagination and ideological creativeness. He introduces a new vocabulary of resistance. In the tradition of a true iconoclast he identifies not only the foe of Russia and, in the future, of Europe— the United States , but also exposes the most pervasive ideological mystification— Der Mythus des 20. Jahrhunderts— namely the Myth of American Democracy and its claim of pseudo-universality. And finally he argues for the establishment of a new Grossraum in Europe, Pax Euroasiatica , opposing Pax Americana, and based on a coalition of Russia with Central European powers such a Germany and France—a new geopolitical continental block. In essence this concept could be described as a Monroe Doctrine for Europe which will exclude every American intervention in European affairs as well as necessitate a dissolution of NATO and withdrawal of all American military forces from European soil. A Monroe Doctrine for Europe is also a radical departure from the established American paradigm of international order- defined by Zbigniew Brzezinski as »American domination of Europe is axiomatic»(26) —,a paradigm that has been transformed into oppressive political theology and exercise of American hegemony. The relevance of Dugin’s writings as well as the magazine Elementy lies in the formulation of the geopolitical doctrine of Eurasian defense against American expansionism. The geopolitical discourse translates itself into a vision of future liberation which, according to Dugin, must become a categorical imperative for Russia’s-being-in the-world.

THE PRINCIPLE OF GROSSRAUM

The most fundamental principle in geopolitics is the principle of Grossraum formulated by Carl Schmitt in his book “Voelkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot fuer raumfremde Maechte” and seen by him as a foundation for the science of international law. A Grossraum is «an area dominated by a power representing a distinct political idea. This idea was always formulated with a specific opponent in mind; in essence, distinctions between friend and enemy would be determined by this particular political idea. As an example Schmitt cited the American Monroe Doctrine and its concept of nonintervention by foreign powers in the American Raum»(27) This is the core of the great original Monroe Doctrine, a genuine Grossraum principle, namely the union of a politically-awakened people, a political idea and, on the basis of this idea , a politically-dominant Grossraum excluding foreign intervention.(28)

According to the concept of Grossraum the national sovereignty of a country depends not only on its military power, technological development and economic base but also on the size and geographical location of its land. The sovereignty of a country depends on its geopolitical independence and self-sufficiency of the geographical region. Countries that strive to achieve sovereignty must resolve the problem of territorial self-sufficiency. The Grossraum is a geopolitically unified and economically autarchic space— a spatial power. It is a «territory with rounded-out production and consumption which, if necessary, may exist by itself within closed doors.»(29) As such it protects itself from intervention by spatially alien states and from any other potential Grossraum,(30) and above all from American «Open Door» imperialism—defined by Isiah Bowman as American version of Nazi-Germany’s Lebensraum—in its geopolitical, economical or military manifestation.

Prior to the dissolution, or as Alexander Dugin claims, subversion of the Soviet Union in 1991(31) , in the bipolar world of two Superpowers , there existed two competing Great Areas (Grossr?ume) or two opposing political blocks, each with its sphere of influence and ideology: the Atlantic Grossraum dominated by the United States and the Eurasian Grossraum dominated by the Soviet Union. The political competition between the two blocks gave a substantial latitude for autonomy and independence for countries included in the sphere of influence of the two blocks. However after 1991 a completely new world system has been created. The bipolar world landscape of two superpowers has been transformed into a mono landscape of one superpower imposing its will on the rest of the world.

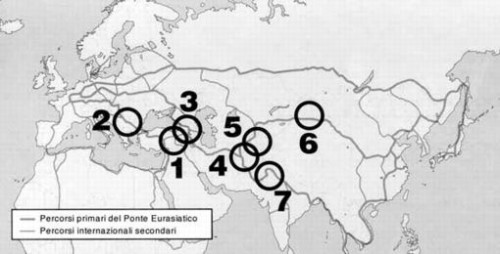

«The existence of the socialist block and the Warsaw Pact was a decisively positive factor for the prospective European unity, continental integration and future sovereignty of Eurasia. The end of the bipolar world and the emergence of the unipolar New World Order, is a blow on Eurasia, a blow on the continentalism and on the future of all Eurasian countries. If Russia would not immediately start to reconstruct her Greater Area (confirmed by the Helsinki Agreement) ...she would bring to a catastrophe not only herself, but also all people on the World Island...Today Russia, situated in the heart of the Eurasian continent, represents from a geopolitical point of view Europe as a continental block. Therefore the geopolitical interests of Russia and Europe not only confluence but are identical.»(32) In order to understand the historical background of the conflict between the Atlantic Grossraum and the Eurasian Grossraum as well as Dugin's analysis of the American New World Order as a final attempt by the United States for world domination, — a Monroe Doctrine for the whole world as envisioned already by President Wilson at the end of the WWI—, a short account of geopolitical concepts is necessary.

It was the British author Halford Mackinder who in 1904 proposed the notion that the continental part of Eurasia, by virtue of its land mass and geo-strategical importance, forms the world Heartland. The power that controls the Heartland threatens the sea powers-once Great Britain, now the United States—that control the World Island— that is our planet. In 1919 he claimed the necessity for control of the Eastern Europe by the sea power. After the Versailles settlement the new Eastern European countries, concieved as exclusive sphere of influence of the sea powers, had to form a cordon sanitaire between Germany and Russia preventing the geopolitical consolidation of Eurasia. «Who rules East Europe commands the Heartland. Who rules the Heartland commands the World Island. Who rules the World Island commands the World,»(33) asserted McKinder.

In 1943 MacKinder reformulated his theory— the state that controls the Heartland will dominate the World Island.(34) At the same time McKinder acknowledged that «The Heartland is the greatest natural fortress on earth. For the first time in history it is manned by a garrison sufficient both in number and quality»(35) The American geopolitician Alfred Mahan formulated the idea that world hegemony of sea powers can be maintained by control of series of bases around the Eurasian continent. Sea powers could dominate land powers by enclosing them in. The American geopolitician Nicholas Spykman developed the concepts of MacKinder and Mahan but put the emphasis on the control of Eurasian coastal regions which he called the Rimland or Inner Ring. He maintained that the United States could assert control over the Heartland by controlling the Rimland. The Rimland can be seen as an America controlled buffer zone or a huge Cordon Sanitaire, including the NATO countries, Scandinavia, China, India and Indochina. In spite of prolonged wars—the Korean War, the occupation of Taiwan, the war in Vietnam—, the United States has never been able to fully dominate the countries of the Rimland and thus to globalize her Grossraum. The theory and practice of containment born of the Cold War—United States creating NATO, SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) and CENTO (Central Treaty Organization), putting bases surrounding the Soviet Union, maintaining puppet regimes around the world, are derived from MacKinder’s, Mahan's and Spykman’s geopolitical ideas. If Soviet Union was a fortress, «then to deal with a fortress is to surround it and seal it...This is known as containment»(36) Heartland theory stands as the first premise of the United States geopolitical doctrine and military though during the Cold War. American containment policy «represented a validation of MacKinder«(37) and acceptance of the necessity of destruction of the Hartland. NSC-68 was a statement of this primary objective of the American postwar foreign policy: world domination through destruction of the fortress Hartland— the Soviet Union—and imposition of preponderance of American power in Eurasia. Also U.S. primary foreign policy objective in the New World Order —the conquest of Eastern Europe through «inclusion» of the former Warsaw Pact countries in the military instrument of the global Monroe Doctrine— NATO, is derived from both MacKinders ideas and identical objectives in NSC-68.

One can see the similarities between MacKinder’s and Frederick Jackson Turner’s geopolitical ideas,(38) between the MacKinder’s assertion that the geopolitical dynamics inevitable will lead to a creation of one World Empire (an Anglo-Saxon) and Turner’s «frontier thesis» , defining the essence of the United States as perpetual expansionism. The merger of the Monroe Doctrine, the «Open Door» imperialism and geopolitics in the frontier-expansionist Weltanschaung which has defined the U.S. foreign policy during this century, led after the end of the W.W.II to the grand design of an American Century and an American World Empire enbracing the globe.(39) NSC 68 was a statement of strategy and tactics to achieve those objectives.

However the contraposition between the Atlantic Grossraum and the Eurasian Grossraum does have, according to Dugin, even a wider and more profound context that transcends the geopolitical power competition. In this conjunction one can recall de Gaulle objections in the past to Britain’s entry into the Common Market based on his perception of England as a type of civilization different from that of Europe . The English, as he saw it, were lacking cultural and historical identity with the Continent and were not interested in building a Europe distinct from America. «England is, in effect, insular, maritime, linked through its trade, markets and food supply to very diverse and often very distant countries. Its activities are essentially industrial and commercial, and only slightly agricultural... In short, the nature, structure and economic context of England differ profoundly from those of other States on the Continent.»(40) For Dugin the Atlantic Grossraum and the Atlanticism versus the Eurasian Grossraum and the Eurasianism represent two different paradigms of societal organization that can not be reconciled. Halford Mackinders geopolitical theories as well as Carl Schmitt’s work “Land und Meer” and to a lesser extend Oswald Spengler’s “Prussentum und Socialismus” and Werner Sombart’s “Haendler und Helden”, form here the theoretical framework. Dugin distinguishes two types of civilization: sea-oriented Atlantian and land-oriented Continental or Eurasian and sees the future rapprochement between Russia and Western European countries on the basis of the principle called Continentalism or Eurasianism, which he opposes to English and American Atlanticism. The antagonism between Atlanticism and Continentalism/Eurasianism, between a seagoing civilization and land civilization, goes back to ancient times, constituting the major tension of world history.(41) Atlanticism, exemplified by the legendary Atlantis, by ancient Carthage and by contemporary England and the United States, is characterized by the spirit of trade and profit and it values mercantilism and cosmopolitanism. Continentalism, best represented by legendary Hyperborea, and by historical Roman, German and Russian Empires, emphasizes the organic unity of people in their spiritual bonds with the earth and their fidelity to national tradition. Thus the very form of the landmass supporting a people influence the substance or their culture and national character. «In ancient history a sea power that become a symbol for sea civilization was Phoenicia-Garthage. The land civilization in opposition to Carthage was then the Roman Empire. The Punic wars reflected the irreconcilable differences between the sea-oriented and land-oriented civilizations. In modern history the Queen of Seas - Great Britain - raised as the sea pole of world politics, later to be overtaken by the United States. In the same way as Phoenicia and Carthage in the past , Great Britain used in the first place commerce, trade and colonialism as instrument for her hegemony. The geopolitical paradigm of Anglo Saxon sea orientation created a particular ‘commercial-capitalist-market’ oriented civilization, based primarily on economic and material interests and on the principles of economic liberalism. In spite of historical variation, the most common type of ‘sea civilization’ has always expressed the fundamental idea of the ‘primacy of economics over politics’. Mackinder clearly shows, that during the period of modern history ‘sea orientation’ meant Atlanticism, and today sea powers are United States and England, also the Anglo Saxon countries. In opposition to the Atlanticism stands the Eurasianism, the land based civilization. In modern history the Eurasian orientation is above all characteristic for Germany and Russia. Therefore the historical tradition of those countries has been and would be in opposition to the ideology and the geopolitical interests of the Atlanticist- the United States. Whereas Atlanticism can be equated with capitalist individualism, economic liberalism and commercial notion of imperialism, Eurasianism means communitarianism, social welfare, economic democracy , the precedence of general welfare over self-interest, of the societal ‘whole’ over the parts, and the primacy of politics over economics.»(42) Referring to the fundamental differences between the two paradigms of societal organization, Dugin projects that the world will one day witness a war between Eurasian continentalism, championed by Russia, and the global Atlanticism—the New World Order—, upheld by the United States, or, as Alain de Benoist writes: « Eurasia against America would be the decisive battle of the future. The United States is the enemy of humankind-hostis humani generis-, the Carthage that must be destroyed.»(43)

THE NEW WORLD ORDER

The essence of the New World Order proclaimed by President Bush , and terminologically and conceptually borrowed from the lexicon of Nazi Germany, as well as Woodrow Wilson’s expansionist ideas of a Monroe Doctrine for the whole world, is a new geopolitical project to transform the world into a single Grossraum- in Carl Scmitt’s thought a new Nomos of the Earth—, dominated, controlled and orchestrated by the United States with the corollary of subversion of international law, the United Nations and the sovereignty of other countries except the United States. United Nations is bound to loose all significance, becoming a disciplined puppet and instrument of American expansionism and assertion of global jurisdiction and system of interventionism, a sort of pseudo legitimizing facade through which U.S. will unilaterally act to further her expansionist interests. What seems to be in the future is a global Latin-Americanization of the world with the United Nations reduced to a sort of OAS (Organization of American States ) , i.e. a well-behaved puppet in American hands. «It is obvious that the American concept of Atlantic Grossraum - the American New World Order - totally excludes any form of real state’s and political sovereignty on part of any other country and people. The preexisting bipolar world prior to 1991 gave incomparably more freedom and sovereignty to countries that were included in the sphere of influence of the then existing Superpowers and competing Grossr?ume. The emerging Atlantic Grossraum of the American architects of the New World Order will lead to disintegration of the very principle of state sovereignty because power suppression - by military and economic means- will become the only instrument of control.

The new situation in the world puts other countries, and in particular the countries that previously were members of the geopolitical block opposing the Atlantic Alliance, before the following alternatives: either a forced integration in the U.S. dominated New World Order— the Atlantic Grossraum— with subsequent renunciation of their sovereignty, or a creation of a new Grossraum which will be able to oppose the United States and thus will give them chance to preserve their sovereignty and cultural autonomy».(44)

History in general and U.S. behavior in particular show us that predatory countries abhor power vacuum. It is certain, and it is happened, that the United States would hasten to exploit the withdrawal of Soviet Union from the word arena and impose unilateral advantage over other countries until now protected by the balance of power and the U.S. -Soviet competition. In retrospect one may say that the end of the Warsaw Pact and the dissolution of the Soviet Union have gone a long way toward decreasing stability in Europe and elsewhere.

A substantial part of Alexander Dugin’s geopolitical analysis is focused on the Pentagon’s Defense Planning Guidance , drafted under supervision of Paul D. Wolfowitz, the Pentagon’s Under Secretary for Policy, and provided to the New York Times in February of 1992,(45) and which in all respects could be called a blueprint for total domination of the world. In the 46-page classified document the Defense Department asserts America’s political and military will be to insure that no rival superpower is allowed to emerge in Western Europe , Asia or the territory of the former Soviet Union. American mission and strategy is summarized in the document as follow: «Our first objective is to prevent the reemergence of a new rival, either on the territory of the former Soviet Union or elsewhere, that poses a threat on the order of that posed formerly by the Soviet Union. This is a dominant consideration underlying the new regional defense strategy and requires that we endeavor to prevent any hostile power from dominating a region whose resources would, under consolidated control , be sufficient to generate global power. These regions include Western Europe , East Asia, the territory of the former Soviet Union, and Southwest Asia. There are three additional aspects to this objective: First , the U.S. must show the leadership necessary to establish and protect a new order that holds the promise of convincing potential competitors that they need not aspire to a greater role or pursue a more aggressive posture to protect their legitimate interests. Second, in the non-defensive areas, we must account sufficiently for the interests of the advanced industrial nations to discourage them from challenging our leadership or seeking to overturn the established political and economic order. Finally we must maintain the mechanisms for deterring potential competitors from even aspiring to a larger regional or global role...

... NATO is the primary instrument of Western defense and security, as well as the channel for U.S. influence and participation in European security affairs. While the United States supports the goal of European integration, we must seek to prevent the emergency of European only security arrangements which will undermine NATO».(46)

The document further outlines strategies to subvert the United Nations by substituting it in reality with the United States dominated and controlled NATO and also postulates the right of the U.S. to sidestep United Nations in acting independently and unilaterally.(47) The political development since 1991 can only be described as determined implementation of the American master plan for world domination, outlined in the Pentagon’s Defense Planning Guidance which is a mirror image of identical objectives stated in NSC-68. The document is interesting, as Dugin points out, because it allows for the obvious conclusion that the future enemies of the United States could be her former allies and that the threat that U.S. poses against the Russia now may become a threat against France, Germany and Japan tomorrow. And it is just a matter of time before the antagonism between Western European countries and U.S. will surface and articulate itself as opposition between different national interests. Despite the political transformation in Europe United States has resolved that NATO and the U.S. military presence on the continent should be a permanent geopolitical fixtures. Disbanding of the Warsaw Pact in July 1991 was not followed by the disbanding of NATO . The American alarm concerning the prospect of creation of a Franco-German joint force is understandable since such force will not only inevitably lead to assertion of sovereignty on part of European countries (48) but also to articulation of European identity and collective national interest different from that of the United States. The difference in national interest’s is emphasized by general H.J. von Lochhausen who in his article “The War in Iraq is a War Against Europe” writes: «U.S. has understood that in order to maintain its worldwide domination she must position herself against her enemies of tomorrow i.e. Japan and united Europe. U.S. has chosen to take a firm control of those oil resources on which Japan and Germany will depend in the future ...The war in Iraq was such positioning and it was made possible only because the Soviet Union was eliminated as a player on the world arena and thus also as a deterrent to American aggression. One must remember that the country that controls the oil in the Persian Gulf controls also Western Europe and Japan...And it is deeply disturbing that U.S. forced Germany and Japan to finance the war which ultimately was aimed to their weakening and control in the future».(49) To a similar conclusion comes Samir Amin who points out that »I believe that the decision to go to war in the Gulf was taken deliberately by Washington as a method of preventing the formation of ‘European bloc’ :by weakening Europe (the supply of oil now being unilaterally controlled by the United States; by revealing the essentially fragile political union of Europe...and by neutralizing Moscow».(50)

THE NEW WORLD ORDER AND INTERNATIONAL LAW

I would like to examine in more detail two issues that are central to Alexander Dugin’s criticism of the New World Order namely the framework of new international law it creates and its consequences for Russia and Europe as exemplified by the war in Yugoslavia. The issue of international law can be seen in the light of Dean Acheson’s statement concerning the American concept of sources of and obligations under international law. »Much of what is called international law is a body of ethical distillation, and one must take care not to confuse this distillation with law...Further, the law trough its long history has been respectful of power, especially that power which is close to the sanctions of law...the law simply does not deal with such questions of ultimate power- power that comes close to the sources of sovereignty»(51) , and the tendency on the part of the U.S. to assert her will as the sole source of international law. In this conjunction it is interesting to recall that already de Gaulle saw at the end of the World War II in President Roosevelt’s grand design for United Nations not only America’s bid for world hegemony through creation of international body subservient to and controlled by the United States but also «a permanent system of intervention that he (Roosevelt) intended to institute by international law»(52) , a design that re-emerged and came to realization in the New Word Order. The war in Yugoslavia on the other hand is of particular importance since it has been perceived in Russia not only as a contemporary analogy to the Spanish Civil War with the U.S. assuming the role of the former fascist powers but also as a general rehearsal to what may happen to Russia in the event U.S. gains a strategic nuclear superiority. And as before during the 30-ties in Spain a number of Russians has volunteered to serve in the Serbian forces.(53) A particular alarm in Russia has caused the so called Presidential Directive 13 which outlines American plans for massive cover operations as well as outright military intervention in Russia under the familiar disguise of so called peace keeping operations in former Soviet republics and formulated with the objective to prevent any recognition of a Russian Monroe Doctrine in the former Soviet Union.(54) A starting point for the analysis of the transformation of the concept of international law must be a discussion on the nature and development of the unilaterally proclaimed Monroe Doctrine which from its very inception has been the ideological basis of American imperialism and assertion of an ever increasing extra-territorial jurisdiction. The Monroe Doctrine designated an area far exceeding the territory of the United States- The Western Hemisphere- as a Grossraum with the U.S. assuming the role of imperial power vested with absolute sovereignty in the region while depriving other countries in the same region of rights to sovereignty and self-determination.(55) U.S. unilaterally reserved for herself the right of intervention in the Western Hemisphere creating a qualitatively new form of colonialism with the right of intervention as a cornerstone for political control and domination. The essence of the Monroe Doctrine and its subsequent codification in the Rio Treaty, is the repudiation of the main principle of the United Nations Charter namely the principle of equality and sovereignty of nations on which the body of international law rests. And already Hegel knew that international law-jus gentium-presupposes and is based on sovereignty of states. In a situation where only one state in the international community is a possessor of absolute sovereignty, the international law as such can not exist- it will be the application of the domestic law of the dominating state disguised into an universal principle.(56) After the conclusion of the W.W.I, at the Paris Peace Conference, which resulted in the signing of the Treaty of Versailles and creation of the League of Nations , president Woodrow Wilson presented his Fourteen Points which proclaimed a new universalism as well as , employing what later will be called a Orwellian New Talk, the right of self-determination as a foundation for the postwar world order. At the same time his Secretary of State, Robert Lansing, wrote a memorandum explaining the meaning of the Monroe Doctrine : «In its advocacy of the Monroe Doctrine the United States considers its own interests. The integrity of other American nations is an incident, not an end. While this may seem based on selfishness alone, the author of the Doctrine had no higher or more generous motive in its declaration.»(57) United States refused to enter the League of Nations unless its "Charter incorporated the Monroe Doctrine - a demand less concerned with the right of self-determination than with American domination in the Western Hemisphere. As it turned out, even though Art. 21 of the Chapter did incorporate the Monroe Doctrine, the U.S. did not join the League. In Schmitt’s view, Art. 21 symbolized the triumph of the Western Hemisphere over Europe.»(58) the grand design of President Wilson was to transform the Treaty of Versailles and its creation, the League of Nations , into a instrument of American imperialism and dominance of Europe.(59)

Of particular interest are United States fifteen reservations which did not provide for ratification but, rather, for the nullification of the Treaty. Some of those reservations form a distinct doctrinaire body concerned with the nature of U.S. obligations under international law.

1. The United States so understands and construes article 1 that in case of notice or withdrawal from the League of Nations...the United States shall be the sole judge as to whether all its international obligations and all its obligations under the said covenant have been fulfilled...

4. The United States reserves to itself exclusively the right to decide what questions are within its domestic jurisdiction and declares that all domestic and political questions relating wholly or in part to its internal affairs ...are solely within the jurisdiction of the United States and are not under this treaty to be submitted in any way either to arbitration or to the consideration of the council or of the assembly of the League of Nations, or any agency thereof, or to the decision or recommendation of any other power.

5. The United States will not submit to arbitration or to inquire by the assembly or by the council of the League of Nations, provided for in said treaty of peace, any questions which in the judgment of the United States depend upon or relate to its long-established policy, commonly known as the Monroe Doctrine; said doctrine is to be interpreted by the United States alone and is hereby declared to be wholly outside the jurisdiction of said League of Nations...

14. ..The United States assumes no obligation to be bound by any decision, report, or finding of the council or assembly arising out of any dispute between the United States and any member of the league.(60)

Those reservations express the specific American dualistic position in respect to international treaties: treaties are to be used as a vehicle for other countries to assume obligations while the U.S. does not assume any obligations.(61) Treaties were to be so designed solely to promote United States interests by securing action by foreign governments in a way deemed advantageous by the U.S. and not for the U.S. to undertake any international obligations. The purpose of this dualistic doctrine has historically been to solidify and promote American hegemonical claims. Recognizing the true nature of the pseudo-universalism of the international law created after the W.W.I which appeared not to rest on respect for existing sovereignties but was merely a pretext for complete political and economic domination by the United States, Carl Schmitt wrote that «Behind the facade of general norms of international law lies, in reality, the system of Anglo-Saxon world imperialism»(62) After the W.W.II United States needed a further disguise to unilaterally assert U.S. power and to underscore Washington’s hemispheric hegemony. It resulted in a creation and signing of the Interamerican Treaty of Reciprocal Assistance, signed in Rio de Janeiro in September of 1947, and a subsequent pact concluded in Bogota in April of 1948, which established the Charter of the Organization of American States (OAS). The significance of the Rio Treaty goes beyond the formal codification of the Monroe Doctrine. First, in view of the fundamental professed principle of the Charter of the United Nation namely the principle of sovereignty and equality of member states , a regional treaty which in substance repudiates the very principle of sovereignty save for the sole sovereignty of the United States , must be seen as incompatible with the U.N. Charter. Secondly OAS became a prototype of a pseudo-international organization with a pseudo-universal ideological facade, an instrument for American interventionism in the region. And finally it must be seen as a paradigm of American concept of organization of a Grossraum in particular and World Order in general the globalization of which is the very essence of the New World Order. Or as Noam Chomsky points out « For the U.S. , the Cold War has primarily been a history of worldwide subversion, aggression and state-run international terrorism, with examples to numerous to mention. Secondarily , it has served to maintain U.S. influence over the industrial allies, and to suppress independent politics and popular activism.»(63) An additional aspect of the New World Order seems to be the U.S. repudiation of one of the most fundamental rules of international law namely that treaties must be performed in good faith; the rule of “pacta sunt servanda”. The massive cover operations undertaken by the United States in Poland during the 80-ties after President Reagan signed a secret national-security-decision (NSDD 32)(64) that authorized a wide range of subversive measures by the CIA to destabilize the country , were motivated by the U.S. resolve to nullify the Yalta Agreement.(65)

The U.S. invasion of Panama in December of 1990 was based on the Washington design to prevent the effect of the treaty that would transfer the control over Panama canal to Panama. I can certainly agree with Noam Chomsky’s conclusion that the Panama war which resulted in more than 20.000 civil casualties «is a historic event in one respect. It is the first U.S. act of international violence in the post-World War II era that was not justified by the pretext of a Soviet threat.»(66) And finally the war in Yugoslavia and the subsequent partition of the country which, historically seen, is almost analogous to Hitler’s partition of the country: a Croatian puppet state has been established by the neo-Ustachi. The general perception in Russia is that the so called Bosnian forces, promoted by the U.S. , are no more than the equivalent of the so called Contras in Nicaragua and the war is the first example of Latin-Americanization of Europe. But the partition of Yugoslavia, which in not so distant past was one of the leaders on the non-aligned countries, is seen as a flagrant violation of the Helsinki Accord of 1975 which essence was inviolability of frontiers and territorial integrities of states as well as guaranties of sovereign equality of nations and respect for the rights inherent in sovereignty(67) and on which all security arraignments in Europe were based. In pertinent part the Helsinki Accord states that:

The participating States will respect each other’s sovereign equality and individuality as well as the rights inherent in and encompassed by its sovereignty, including in particular the right of every State to judicial equality, to territorial integrity and to freedom and political independence...The participating States regard as inviolable all one another’s frontiers as well as the frontiers of all States in Europe and therefore they will refrain now and in the future from assaulting these frontiers...

The participating States will respect the territorial integrity of each of the participating States. Accordingly, they will refrain from any action inconsistent with the purposes and principles of the Charter of the United Nations against the territorial integrity, political independence or the unity of any participating State, and in particular from any such action constituting a threat or use of force.

While the partition of Yugoslavia must be seen as violation of the Helsinki Accord, the issuing war and the U.S. outright military intervention and occupation of part of Yugoslavia—Bosnia—,do have wider implications since those measures involve and articulate the relationship between the U.S. and the United Nations. Summarizing the intentions of Washington William Safire in an article in the New York Times(68) writes concerning the prospective air-strikes against Serbian forces that the Clinton Administration has adopted a new resolute policy vis-?-vis the United Nations- «Don’t ask, tell Policy...Coercive diplomacy would become the order of the day» A State Department spokesman, Michael McCurry, asserted that « The United States would be ready to carry out an air campaign against advancing Serbian forces whether or not it received the approval of European allies at a NATO meeting in Brussels on August 2, 1993.»(69) He further omitted all references to any necessary authorization by the United Nations.

Although the Clinton Administration was rebuffed by the U.S. Secretary General who rightfully asserted that the U.S. does not have jurisdiction over U.N. forces and that furthermore, any decision in respect to air-strikes must be sanctioned by the United Nations(70) , United States has persisted in claiming that U.S. alone can decide whether or not to strike. Or as the former State Department official John Bolton correctly pointed out:

«We are the central multilateralists. The idea that there is some collective international will out there is just fairly land stuff. The true measure of America’s diplomatic clout will always be the military resources we are willing to commit.»(71) After a meeting in Washington with Alija Izetbegovic, the U.S.’s man in Bosnia, and a former officer of the Waffen SS (72) , President Clinton stated on September 8, 1993, that any military intervention in Yugoslavia must be undertaken «by a peacekeeping force from NATO — not the United Nations but NATO». The French reaction was understandable. Richard Duque, a spokesman for the Foreign Ministry, said France believed that any such operation should be «under the authority of the United Nations».(73) The French reaction must be seen also in light of the Defense Secretary Les Aspin’s assertion that any peacekeeping forces should be under NATO command, that is, under the ultimate direction of the Supreme Allied Commander, a post always held by an American officer. France however does not belong to the NATO’s integrated command and apparently sees the American statements as an attempt to infringe upon her sovereignty. The American objectives in Yugoslavia were fully realized. For all practical purposes NATO tog over all the essential functions of the United Nations, in fact replacing the United Nation. The Daytona «agreement» seen by many as a Second Munich , embodied not only the essence of the diplomacy of ultimatums but also the American attempts to subvert the of international law. In fact the Daytona Agreement is a nullity according the international law(74) . The agreement, modeled after the Platt Amendment in regard to Cuba, created a virtual American protectorate in Bosnia. The French geopolitician General Pierre-Marie Gallois, one of the leaders of the Resistance movement during the WWII, the creator of the military doctrine of France and one of the closest advisers of General de Gaulle sees the war and the partition of Yugoslavia as an integral part of the American design for world domination, embodied in the concept of the New World Order. And thus it serves the geopolitical strategy of the ultimate extension of American Lebensraum—the Monroe Doctrine for the whole world. In his words one can hear the voice of General De Gaulle: «The pursuit of truth and justice made me involved in a resolute struggle against the greatest absurd and evil which flow out of the totalitarian idea of the New World Order. The partition and destruction of Yugoslavia , the aggression against Iraq , the murder of hundred of thousands of innocent civilians in Iraq, all those abominable acts are all but pages of the same scenario: the imposition of the evil will of one over all who are perceived as obstacles for the imposition of American Weltherrschaft over humankind...It is rather obvious that the partition of countries in Europe has not ended yet.

Our participation in NATO and the occupation of Yugoslavia is a threat to the independence of France, a betrayal of our national interests. The Balkan crisis is an expedient device to justify the unjustifiable: the expansion of the American military presence in Europe. And at the same time UN, rather than being an institution for promotion of international understanding and peace, has been transformed into an instrument for collective aggression. NATO is not on a peace mission in Yugoslavia. NATO’s forces in Yugoslavia are an act of aggression, an act of outright occupation.»(75) At the same time, points and emphasizes Galouas , the war in Yugoslavia, serves an important geopolitical purpose, designed to imperil the desire for geopolitical independence of Europe: «Germany will grow stronger and soon she would no longer tolerate the presence of American military forces on her soil. Therefore a reserve position for the American NATO forces is necessary, the addition of an ideal geopolitical region for stationing and regrouping of the military instrument of American foreign policy. Albania, Bosnia and Macedonia form that region...The world according to American recipes is an absolute and total negation of the old tradition of respect for rights and freedoms. After the genocidal bombing of civilian Serbian targets and the economic embargo serving the same purpose—weakening of the Serbs—, United States created Bosnia as her protectorate...That is abominable. But those atrocities serve the overriding geopolitical goal of the United States: to remain in Europe at any cost...Dayton Agreement is the latest embodiment of the new American diplomacy, aggressive and uncompromising , confident in its power, the diplomacy that knows and uses only the language of ultimatums...

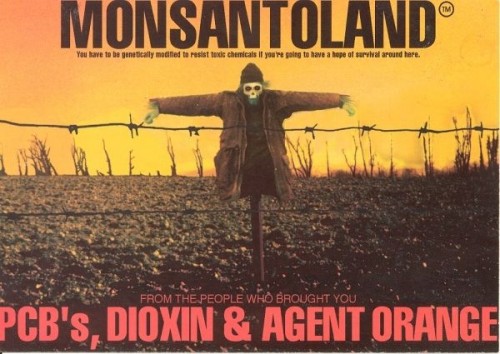

U.S. literally bombed to pieces Iraq, poisoned the nature and the ecological environment , with unparalleled barbarity killed hundreds of thousands of civilians, only in order to control the supply of oil and dictate its price as it pleases Washington...As a result of the embargo against Iraq 570.000 civilians were murdered....And this is a crime against humanity par excellence.

And again and again decisions are made in Washington which will result in murder of innocent elderly, sick and poor. And then Washington dears to teach the world morality...Or take the so called War Tribunal in Hague, allegedly set up to represent moral and truth but in reality an instrument of war (war with other judicial means) and continuous aggression against the Serbs.(76) What better evidence of the absurdity of this tribunal than the fact that there were no war crime tribunals for all war crimes and crimes against humanity committed during the bombing of Dresden and Hamburg, the nuclear annihilation of Hiroshima and Nagasaki, for the massive war crimes committed in Vietnam, an for the war crimes committed in Iraq during the operation Desert Storm. It is as if all those massive war crimes did not happen or were insignificant compared to the Serbs resistance against the conquest of their country...I can not accept such perverted American logic, and I am very sorry that my country is forced to participate in those American atrocities.(77)

The obvious conclusion is that the partition of Yugoslavia, and the subsequent war, serve several purposes:

a. Expansion of the American Grossraum with the establishment of a Bosnian puppet state controlled by the U.S., as well as, in all probability, establishment of U.S. permanent military bases on the Adriatic;

b. Prevention of the emergence of any independent European foreign policy initiatives and thereby the emergence of Europe as an unified new Grossraum;

c. Consolidation of the control over the Rimland;

d. Abrogation, in fact, of the Helsinki Accord;

e. Subversion and factual demise of the United Nations as an international body and finally

f. A rehearsal for, as it is perceived in Russia, an impending war of aggression against Russia. In any event, it is quite obvious, that substitution of United Nations with NATO will render the veto power of the permanent members of the U.N. Security Council inoperative, which will effect the interests of not only Russia but also France and China. If the incorporation of the Monroe Doctrine in Article 21 of the Chapter of the League of Nations signified the subversion of the universality of international law and Europe’s defeat by the U.S. , the war in Yugoslavia and air-strikes against Serbian forces signifies even more important historical event namely the subversion of the United Nations and its transformation in the future , if U.S. is not resolutely opposed , to a functional equivalent of the OAS i.e. to a pseudo-international body serving as a rubber stamp for American hegemony and wars of aggression disguised as so called peace keeping operations in countries that, prior to the peace keeping initiatives, have already been destabilized by the U.S. covert and overt subversion. The partition of Yugoslavia can very well became a second Munich for Europe. It is obvious that Washington is seeking to impose its absolute authority over the rest of the world. To achieve this aim United States will have to effect the complete subversion and forcible destruction of the machinery of government and structure of society in , above all, former socialist countries and their replacement by an apparatus and structure subservient to and controlled from Washington.

Hitler left the League of Nations preparing for aggressive wars; United States strategy on the other hand is much more dangerous - the subversion of the United Nations to further the same end . Recognizing the changing nature of the United Nations in the post 1991 era and the issuing crisis of legitimacy, one of the founders of the National Salvation Front in Russia and the former editor of the Military-Historical Journal general B. Filatov wrote that

«When the National Salvation Front comes to power and that will happen very soon, we will leave the United Nations which has become a fascist punitive organization, an instrument of CIA. We will put our rockets on alert. Then we will see who will dare to attack Serbia.»(78) The necessary strategy for Russia and other European countries, Germany and France above all, must be a geopolitical project to create a new Grossraum - Pax Eurasiatica- in opposition to Pax Americana and its corollary , the New World Order, because only in opposition to the United States can Europe begin an independent geopolitical life and reach a genuine emancipation, writes Dugin. The purpose of a new Kulturkampf is to problematize the American hegemony as a threat to Europe as a historical formation in general and to its culture in particular. Finding the authenticity of European destiny and political life implies by necessity a rejection of any false claims of universalism advanced by the U.S., which to its substance is both an ideological facade and concealment of American particular national interests. European revival is conditioned upon the dissolution of NATO which today is solely an instrument of American control over its alleged allies and a pretext to maintain U.S. occupation forces in Europe /for more than one hundred years» as President Bush asserted. The strategical objectives of the U.S. controlled NATO have been defined by Wolfram Hanrieder in his book Germany, America, Europe(79) as a strategy of «double containment»: containment of the Soviet Union in the past on one side and of American allies on the other. «The logic of this strategy was put bluntly by Lord Ismay in his famous dictum about NATO’s purpose in Europe (which could have described the U.S. policies toward the Japanese) ‘Keep the Americans in, the Russians out, and the Germans down.’»(80) Europe as a collective entity must enter the famous hermeneutical circle and walking there must find the truth about its separate and unique collective existence which during the Cold War years has been concealed. As Heidegger has pointed out , the attempt to achieve national authenticity is always expressed in resoluteness and resoluteness is the true substance of Kulturkampf.

Dugin proposes the revival of the concept of Mitteleuropa, originally formulated by Friedrich Naumann, as an ideological platform for a new geopolitical orientation opposing Pax Americana and creating a competing Grossraum—Pax Eurasiatica— which will exclude and oppose the United States. Closely associated with the concept of Mitteleuropa is the specific political extrapolation of the Kultur/Zivilization dichotomy as formulated by Thomas Mann in his book “Reflections of a Nonpolitical Man”(81) in which he counterpoises German «culture» against largely Anglo-Saxon «civilization». Dugin elaborates on that dichotomy reaching the conclusion that not only Europe’s national interest differs from that of the United States but that also its cultural tradition is the antithesis of the hollow shell of «civilization» in the U.S. Whereas «culture» in European countries is expression of national identities and of organic historical tradition, the American «civilization» is the bearer of an all-embracing commercialism and consumerism whose penetration dissolves all national identities. A rather paradoxical conclusion emerges from the revival of the concept of Mitteleuropa namely an anti-West oriented Europe. Dugin sees the term West as largely an American ideological construct, an Atlanticist mold thrown over Europe, and regards de Gaulle’s decision in 1966 to withdraw from NATO’s integrated command, which, as de Gaulle emphasized, deprived France of her sovereignty, not only as the first assertion of European identity separate and different from that of the United States, but also as the first anti-West manifestation by an European country in the U.S.’s sphere of influence. De Gaulle emphasized that the American design has always been to transform a cohesive European community into a larger and looser Atlantic community under American control.(82) Recognizing that Atlanticism was virulently aggressive as ever, he was compelled to look for ways of resisting American hegemony in Europe. »There were two options: he could either take unilateral measures to challenge American hegemony or he could seek alternative partners with a common interest in breaking down hegemonic control.»(83) France’s withdrawal from the NATO’s integrated command become de Gaulle’s ultimate gesture of anti-hegemonism.

The failure of the Soviet Union, due to defeatist and de facto anti-national foreign policy of the Gorbachev administration, to condition the unification of Germany on her withdrawal from NATO, was a major self-inflicted political defeat affecting not only Russia but also Germany in the future. For Russia it means a weakening of its strategic potential and for Germany a lost chance to gain full sovereignty by not having foreign occupation forces stationed on her territory. And for Europe as a whole it signifies a lost momentum to replace NATO, i.e. American power projection and an instrument of containment against U.S.’s former allies, with a pan-European security system. In this perspective one must se the alternatives for Europe as envisioned by the Maastricht treaty which may lead to gradual unification: either a Federated Europe as a power projecting Grossraum or as an even more divided and weakened Europe under the oppressive and leveling effect of the American pseudo-universalism, which in substance will amount to an Atlanticist police state with the NATO’s strategy of containment directed toward the U.S.’s former allies. In the latter case the Maastrich treaty will lead to deligitimization of national sovereignties and to weakening and dissolution of national identities of member states. Instead of a new European self-identity, the result will be the creation of an amorphous space with obliterated national and cultural identities and functionally integrated into the American Grossraum. Already de Gaulle foresaw that possibility when he stated that if the United States is not opposed «at the end there would appear a colossal Atlantic community under American dependence and leadership which would completely swallow up the European community.»(84) Against the anti-European concept of Atlantic community, devised as an ideological vehicle for subjugation of independent European geopilitical existence, stands the concept of a Monroe doctrine for Europe, claims Alain de Benoist : «What bothers me is that I do not see the Maastricht Treaty leading to an autonomous, politically sovereign Europe determined to acquire the equivalent of what the Monroe doctrine was for the United States, but rather a phantom of Europe, a Europe a unemployment, absent and impotent, a free trade zone governed on the theoretical level by ultra-liberal monetary principles and, on the practical level , by administrators and bankers who neither have a political project nor democratic legitimacy...Nietzsche said: «Europe will create itself on the edge of a tomb». For my part, I believe it will create itself over and against the United States, or it will not create itself.»(85) In historical perspective the Anglophone powers , Great Britain in the past, United States now, have always been an obstacle to consolidation of Europe and thus a true geopolitical adversary. «The urge to evict the Americans, and before us , the British from the Continent has deep roots in reaction to the role of the English-speaking countries in foiling every attempt to unify Europe since the Renaissance. With the exception of the more misguided members of the House of Stuart , every English-speaking head of state from Elizabeth Tudor to Harry Truman opposed the consolidation of the Continent. Elizabeth I fought Spain; from the time of Marlborough to the time of Wellington the English fought France; from Asquith to Churchill and Roosevelt the «Anglo-Saxon» fought Germany. Even when American policy shifted under Truman to support the peaceful integration of Western Europe , it was out of desire to fend off the greater menace of the Soviets...The positive contribution to European civilization of the old «divide and rule» policy cannot, however, disguise its essentially negative goal. The British sought to keep the Continent embroiled in quarrels while they assembled a global empire and grew rich. The United States relied on Britain to maintain a European balance that kept the Europeans from interfering in the New World while we, like our British cousins, traded freely with all quarters of the globe...In the twentieth century the Elizabethan realpolitik of the Anglophone powers acquired a Wilsonian overlay...The Elizabethan and the Wilsonian policies remain at the core of American interests today. As good Elizabethans, we understand that it is not in America’s interests...for European integration to take place under the hegemonic leadership of a single power, whether this power is based in Moscow or Berlin. Nor would it be in America’s interests for European integration to proceed in such a way as to create a single hegemonic power center in Brussels»(86). The grand design of the United States, particularly now, when Washington is aggressively advancing the plans to globalize NATO, and thus its Monroe doctrine, is the Latin-Americanization first of the former socialist countries, including Russia and second, of her former West European allies. And as long as United States is not displaced from her position of hegemony in Europe and ultimately driven out of Eurasia, European countries will never acquire that which is necessary for independent geopolitical existence. A federated Europe with American military forces on its soil is no more than an obedient satellite. During the 60-ties de Gaulle warned against a supranational Europe of the Common market which he then considered a divided Europe under the mentorship and hegemonial design of the United States. Reading Dugin one may paraphrase Bismarck and say that if the power of Russia is ever broken , it will be difficult for the former members of the socialist block to avoid the fate of Poland in the past that is the destiny of divided and contested area to be claimed by the United States as «glacis and perimeter of battle». By the same token a weak Russia may spell weakness also for other European countries. But does it mean that Dugin envisions a sort of a new Rapallo treaty(87) as a political foundation for a new geopolitical orientation? I can agree with Rudolf Barho’s assertion that »A new Rappalo would break Western Europe from North America«.(88) However, a new Rapallo can only be used as a metaphor for diplomatic and political initiatives that may lead to a possible alliance between Germany, France, Russia and China as central powers. A new equivalent of Rapallo treaty is a geopolitical and existential imperative for Europe, a fundament for future continental unity and continental defense against American expansionism, against the pseudo universalism and totalitarian claims of the American Imperium Monde. Dugin’s concept of a new European geopolitical orientation resembles de Gaulle’s visions during the ‘60s. Rejecting American hegemony de Gaulle conjured an alliance, an European coalition, which, without infringing on the sovereignty of the member states would constitute an alternative European Grossraum. He recognized that the ideology of Atlantic unity is in fact the ideology of American domination and counterpoised his concept of European unity which today only can be seen as America free Europe. However de Gaulle recognized that a genuine European alliance could not be created without there being in Europe today a federator with sufficient power, authority and skills.(89) At that time there was no such strong federator. In his memoirs de Gaulle noted that «The American President’s (F.D. Roosevelt) remarks ultimately proved to me that, in foreign affairs, logic and sentiment do not weight heavily in comparison with the realities of power; that what matters is what one takes and what one can hold on to; that to regain her place, France must count only on herself».(90) United States believed that the Frenchmen «in a grip of sort of neurasthenia would gradually relax into the status of an American protectorate...The alternative, as de Gaulle constantly proposed it, was for Frenchmen to continue the arduous struggle for national self renewal until they again became masters of their own fate.»(91) In his advocacy of a new continental geopolitical orientation and in his definition of Pax Eurasiatica, Alexander Dugin criticizes and rejects the old ideology of Panslavism. The difference between the Panslavism and Eurasianism is summarized by him as a difference between two principles — «the principle of blood» and «the principle of soil (realm)». For the Panslavism the emphasis is on the concept of ethnic identity—in other words the primacy of blood over the soil. For the traditional Eurasianism on the other hand, the land takes precedence: as ideology it expresses the primacy of the soil over the blood. «It presupposes the ideological choice of continental, Eurasian values over narrow ethnic or racial values.»(92) A further differentiation of the concept of Eurasianism can be made by distinguishing between two sub directions of the Eurasian ideology.

The first one is centered on the notion of a specific Eurasian identity—the concept of polyphonic ethos of Russia—defined in terms of ethos and land.(93) The second one defines Eurasianism in terms of geopolitical realities and necessary geopolitical strategy, also in terms of realm and Grossraum. The emphasis here is on the land power status of Russia as opposed to the atlanticist sea power status of the United States. Alexander Dugin is a proponent of this definition of Eurasianism. From a geopolitical point of view the past observation of Halford MacKinder that the greatest danger to Anglo Saxon hegemony would be a political union and a geopolitical block of Russia and Germany, bears particular relevance. The concept of Eurasian resistance against the dictates of the American New World Order and the global American hegemony articulates the geopolitical and the national meta— existential necessity to create such geopolitical block able to stop the steamroller of the New World Order.