samedi, 14 février 2026

Métaphysique de la guerre: l’Occident comme pétrification du Logos contre le Katechon eurasien

Métaphysique de la guerre: l’Occident comme pétrification du Logos contre le Katechon eurasien

Martin Kovac

Source: https://www.facebook.com/martin.kovac.3511

Fissure ontologique au cœur du Monde

La guerre que nous observons sur le plan physique (Hylé – la matière) n’est pas simplement un affrontement d’intérêts nationaux ou de stratégies géopolitiques. C’est une résonance nécro-mantique, une ombre matérielle projetée par une fracture géante vieille de mille ans dans la noosphère de l’humanité. Ce que nous appelons « Occident » et « Orient » ne sont pas des directions géographiques, mais deux systèmes opérationnels fondamentaux inscrit dans la réalité, qui ont perdu la capacité de partager un protocole commun de l’Être.

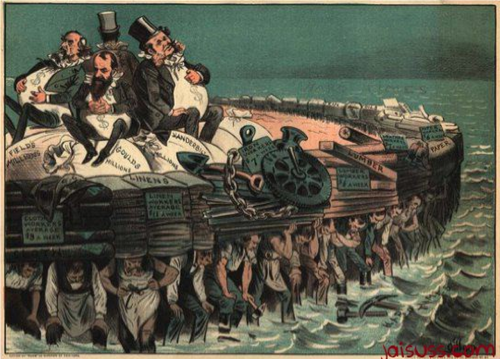

1. L'OUEST : Architecture du Contrat et Désacralisation (Domination du Logos)

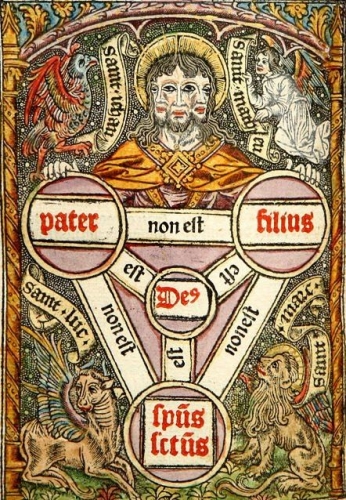

L’ontologie occidentale, issue du droit romain et de la définition scolastique de Dieu, est une structure linéaire et contractuelle. En introduisant le Filioque (l’Esprit qui procède du Fils), l’Occident a rationalisé le Mystère. L’Esprit est devenu compréhensible, donc manipulable par la raison humaine (Ratio).

- Conséquence pour la réalité: le monde est devenu un « projet » à achever. La sacralité a été séparée du profane, ce qui a permis l’émergence de la science et de la technique – des outils pour dominer la matière.

- Manifestation géopolitique: la civilisation occidentale est une technocratie expansive. Son essence est le Progrès (le mouvement en avant dans le temps). La paix est pour elle un état où les « Règles » (Contrat) sont respectées. Quiconque refuse ces règles n’est pas seulement un ennemi, mais une « erreur dans le code » qu’il faut corriger (démocratiser, éduquer, intégrer). Le modèle occidental est centripète – il veut transformer le monde entier à son image par la standardisation.

2. L'EST : Architecture de l’Icone et du Katechon (Domination du Noos)

L’ontologie orientale, enracinée dans la mystique byzantine et le palamisme (ou théologie palamite), perçoit la réalité comme cyclique et organique. En rejetant la rationalisation de l’Esprit, Dieu (et le sens du monde) demeure un Mystère, accessible non par analyse, mais uniquement par participation (Theosis).

L’ontologie orientale, enracinée dans la mystique byzantine et le palamisme (ou théologie palamite), perçoit la réalité comme cyclique et organique. En rejetant la rationalisation de l’Esprit, Dieu (et le sens du monde) demeure un Mystère, accessible non par analyse, mais uniquement par participation (Theosis).

- Conséquence pour la réalité: le monde n’est pas une machine à améliorer, mais une «Icône» à vénérer et à protéger. Le temps n’est pas un progrès, mais une entropie (déchéance), à laquelle il faut résister.

- Manifestation géopolitique: la civilisation orientale (Eurasie) est comprise comme le Katechon – «Celui qui retient» (l’arrivée de l’Antichrist/du Chaos). Son essence est la Tradition (l’arrêt du temps). La paix n’est pas la conformité aux règles, mais un état de Symphonie (harmonie spirituelle), souvent acquis par la souffrance ou la soumission à une hiérarchie. La guerre pour l’Orient n’est pas un échec diplomatique, mais une fièvre métabolique nécessaire pour brûler une infection étrangère (modernisme, libéralisme) qui menace l’âme de l’organisme.

COLLISION MORTELLE : La confrontation entre le Temps et l’Éternité

La tragédie du moment présent réside dans le fait que ces deux systèmes ont perdu leur langage commun.

- Pour l’Occident, l’Orient est une anomalie pathologique — un vestige archaïque et irrationnel du passé qui refuse la «fin de l’histoire» et le bonheur du consommateur. L’Occident y voit la Tyrannie.

- Pour l’Orient, l’Occident est une hérésie ontologique – une machine froide qui dévore les âmes, brise les familles et les clans en atomes (individus), et remplace Dieu par un Algorithme. L’Orient y voit l’Apocalypse.

En Ukraine et dans d’autres lignes de fracture, nous voyons non pas une lutte pour le territoire, mais une collision de deux métaphysiques. C’est une guerre entre la Forme (l’Occident), qui cherche à imposer un ordre au monde, et l’Énergie (l’Orient), qui se défend contre la pétrification. Jusqu’à ce que cette union alchimique de ces principes – la guérison du schisme entre la Tête (Logos) et le Cœur (Noos) – ait lieu, le Hylé (la matière) continuera de saigner. Le monde est malade parce que ses deux hémisphères se battent pour contrôler le corps, tandis que l’âme reste silencieuse au milieu du feu croisé.

RETRAITE DU LOGOS ET RETOUR DU JUGE

La chute occidentale sous la gravité de la Loi

Le paradoxe du cercle civilisateur occidental en 2026 est qu’il, dans son orgueil de «progrès» et de «liberté», revient inconsciemment dans le temps. L’Occident, né du mystère de l’Évangile — donc de la radicale surmontée de la loi par l’amour et la grâce — a abandonné cette source fondamentale. Dans sa quête de sécularisation et de rationalisation, il a effectué un changement ontologique fatal: il a rejeté le Christ (le Pardonneur) et a inconsciemment réinstallé l’archétype de l’Ancien Testament dans sa forme la plus rigide et pharisienne.

a) Hypertrophie de la Loi et atrophie de la Grâce

La société occidentale est devenue une Communauté du Contrat, pas du Spiritus.

- Diagnostic: l’Évangile a apporté au monde le concept de Metanoia (changement de mentalité) et de Pardon. Le pardon est la seule force capable de briser la chaîne causale de la culpabilité et de la punition (karma). Cependant, avec la «mort de Dieu», l’Occident a perdu la verticale d’où vient la grâce.

- Manifestation: ce qui reste, c’est la Loi horizontale. Le libéralisme moderne, la correction politique et la «cancel culture» ne sont pas des expressions de tolérance, mais de nouveaux Lévitiques séculiers. Ce sont des codes de pureté. Quiconque touche à la «propreté» (mauvaise opinion, péché historique) est rituellement exclu de la société. Il n’y a pas de pénitence, seulement une élimination ou une ostracisation sociale. L’Occident est devenu un Grand Inquisiteur, tenant dans sa main l’épée des lois et des droits de l’homme, mais sans Caritas (Amour) dans le cœur.

b) Mécanisation de la Justice: Œil pour œil, sanction pour sanction

La perte de l’aspect évangélique a replongé l’Occident dans la causalité.

- Piège ontologique: sans le principe de la Grâce, la réalité devient un mécanisme impitoyable de «flux et reflux». La géopolitique et la politique intérieure occidentale fonctionnent selon le principe de la rétribution. C’est un retour à la Lex Talionis archaïque, mais sophistiqué par le langage bureaucratique des tribunaux internationaux.

- Conséquence: l’Occident ne sait plus guérir, il ne sait que juger. Face à l’Orient (et au reste du monde), il agit comme un Procureur qui lit une liste d’infractions et réclame satisfaction. En cela, il se prive de la possibilité d’être le «Sel de la Terre». Le sel conserve et donne du goût; l’Occident est devenu une acide qui veut tout ronger jusqu’à ce que tout corresponde à la norme.

c) La cristallisation du Cœur: la fin de l’histoire du Salut

En absolutisant les «Règles» (rules-based order), l’Occident s’est enfermé lui-même dans l'Hylé (la matière) et le Logos (la raison), mais s’est coupé du Pneuma (l’Esprit).

- Effondrement: une société qui a remplacé l’Amour du prochain par l’obligation envers le système tend inévitablement vers le totalitarisme. Il s’agit d’un totalitarisme du «Bien», mais défini par des juristes et des technocrates, pas par des saints. L’Occident construit un «Palais de Cristal» — parfaitement transparent, hygiénique, sûr, mais froid et sans vie.

- Diagnostic final: l’Occident meurt par sous-nutrition spirituelle. Il a échangé la liberté inconfortable et risquée de l’Évangile contre la cage sécurisante mais étouffante de la Loi. Il devient ce contre quoi Christ a autrefois lutté: un temple où l’on marchandise la culpabilité, où la lettre de la loi tue l’Esprit. Et tant que l’Occident ne retrouvera pas la force de la Grâce — c’est-à-dire la capacité de voir, au-delà des contrats et des normes, le vivant — sa construction civilisationnelle s’effondrera sous le poids de sa propre justice impitoyable.

17:42 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : orient, occident, philosophie, tradition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Maître et esclave : l'erreur fatale de Marx - Pourquoi Marx a mal compris Hegel

Maître et esclave : l'erreur fatale de Marx

Pourquoi Marx a mal compris Hegel

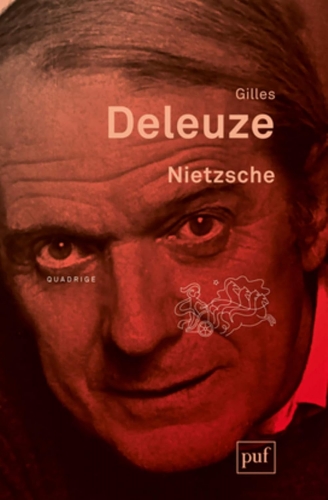

Alexander Douguine

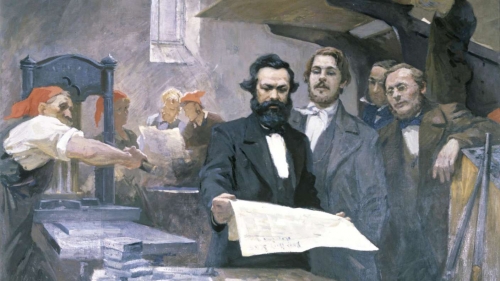

Alexander Douguine soutient que Marx a mal interprété Hegel, confondant une structure éternelle de la conscience avec un problème historique qui pouvait être aboli.

Le modèle de la relation entre le maître et l'esclave a été examiné en détail par Hegel. Il comporte un aspect intéressant. En fait, Marx a construit sa doctrine de la révolution sur ce passage précis. Le maître lutte, préférant la mort et la liberté (c'est-à-dire que pour lui, la liberté et la mort ne font qu'un), tandis que l'esclave choisit non pas la liberté, mais l'esclavage et la vie. Celui qui choisit la vie choisit l'esclavage ; celui qui choisit la mort choisit la liberté. Ainsi, la mort, la liberté et la maîtrise forment un côté, tandis que la vie, la survie, la production matérielle, le traitement des êtres et l'esclavage forment l'autre.

De cette manière, deux types philosophiques émergent. Notez que nous parlons de types philosophiques. Bien sûr, la tentation est immédiate d'appliquer cela à la sociologie, à l'anthropologie, à l'ethnologie, à la structure de la société et aux classes. C'est exactement ce qu'a fait Marx : il a posé l'existence de maîtres et d'esclaves et l'idée d'un soulèvement des esclaves. Le marxisme repose sur le postulat que l'esclave n'a pas de conscience propre et que, par conséquent, les masses exploitées de la société féodale (ou d'une société encore plus ancienne) ne vivent pas selon leur propre conscience, mais selon celle de la classe dominante. Elles ne se connaissent pas elles-mêmes et ne prennent conscience d'elles-mêmes qu'à travers la conscience des maîtres. Elles manquent de conscience de soi, tandis que les maîtres en sont dotés.

Hegel poursuit en disant que dans la lutte contre la mort, et dans les luttes de la mort elle-même avec ses reflets et ses échos, le maître n'atteint pas l'immortalité au sens plein du terme, bien que ce soit précisément ce qu'il recherche. Au lieu de cela, il acquiert l'esclave. Celui qui s'est enfui loin de lui, qui n'a pas pu supporter son vide et son regard, devient sa proie. Et l'esclave, devenu esclave, a la possibilité de ne pas regarder son maître dans les yeux, de baisser le regard, c'est-à-dire de ne pas regarder la mort en face, et il gagne ainsi la vie, bien qu'il ne soit plus libre. Et que signifie la liberté ? Pour Hegel, la liberté est la conscience de soi, et seule la conscience de soi est liberté. Celui qui est libre est conscient de sa propre conscience — Selbstbewußtsein. Celui qui n'est pas libre ne reconnaît pas son individualité: c'est précisément cela, le manque de liberté. La liberté n'a pas d'autres paramètres. La position sociale, par exemple celle des classes dépendantes exploitées ou des classes dominantes, n'est que la conséquence de la réalisation de certaines orientations et mouvements philosophiques qui se produisent au sein du sujet. Le sujet qui insiste jusqu'au bout sur sa conscience de soi périt ou devient dominant. Le sujet qui échappe à cette résistance, qui s'en retire, grossit les masses, comme le croyaient les Sarmates polonais ou les adeptes hongrois de l'idéologie scythe.

En philosophie, en particulier dans la philosophie hégélienne, tout cela est irréprochable. Bien sûr, en histoire, en sociologie et en anthropologie, on peut trouver des exemples qui confirment ou réfutent cette théorie. Il n'y a pas de projection directe de ces principes sur l'histoire des sociétés humaines. Pourtant, ces observations profondes nécessitent une réflexion approfondie ; elles ne doivent pas être appliquées immédiatement. Marx a tenté de les appliquer, mais dès qu'il s'est légèrement trompé dans les subtilités des modèles philosophiques, ne parvenant pas à mener à bien la réflexion de Hegel, nombre de ses notions sur la nature sociale des processus qui se déroulent dans la société humaine à travers l'histoire se sont révélées incorrectes et erronées.

La dialectique hégélienne de l'esclave et du maître concerne avant tout les structures de l'Esprit subjectif. On peut en tirer

- les conclusions tirées par Marx,

- les conclusions tirées par Gentile,

- et les conclusions tirées par Heidegger.

Si la topographie philosophique est correcte, elle possède un nombre illimité d'applications, de versions, de nuances, de réfutations et de confirmations. En même temps, elle est entièrement indépendante de ses aspects appliqués. La vérité de la philosophie n'est pas vérifiée par l'expérience, mais par une immersion totale dans ses structures et par l'habileté à les naviguer librement, en les corrélant prudemment avec d'autres systèmes métaphysiques.

En tout état de cause, quiconque renonce à la liberté renonce à la conscience de soi. Et quiconque renonce à la conscience de soi est immédiatement placé à la périphérie de la société, ce qui est logique. La conscience de l'esclave est dirigée vers l'extérieur, vers le monde sensoriel, vers les sensations, vers cette apparence (Schein) qui se fait passer pour l'être. Pas vers les phénomènes eux-mêmes, car les phénomènes résident dans le maître, et pour les atteindre, il faut d'abord briser l'immense pouvoir du négatif.

En général, la phénoménologie est l'affaire des maîtres, car affronter le mouvement de la pensée – en particulier la réflexion, le mouvement de la conscience vers elle-même – signifie, pour Hegel, acquérir l'expérience du contact avec la sphère du premier monde suprasensible, où le phénomène se révèle comme phénomène : Erscheinung als Erscheinung. Seul le maître peut se permettre cela, car il évolue vers sa propre maîtrise en lui-même. Puisque l'Erscheinung en tant que phénomène est l'affaire du sujet, la phénoménologie elle-même est l'affaire des maîtres, et non des esclaves. L'affaire des esclaves est la perception sensorielle, la conscience sans conscience de soi. L'esclave philosophique est destiné à être un instrument, une zone intermédiaire au sein de la culture humaine, un territoire frontalier entre le centre magistral et le monde de l'extériorité, une zone d'objectivité négative qui se désintègre et se disperse à mesure qu'elle s'éloigne du centre de la subjectivité radicale, le long des rayons dispersés des essences en déclin.

Ainsi, le maître, ayant acquis l'esclave, se concentre sur le contenu intérieur de la conscience, sur l'aperception, sur la réduction phénoménologique, sur le problème de la culture du sujet radical et royal. L'esclave, en revanche, est envoyé à la périphérie de la conscience afin d'organiser l'expérience sensorielle. Là, il passe à une interaction directe (pour parler en termes kantiens) avec les formes a priori de la sensibilité, avec l'espace et le temps, avec les aspects les plus externes de l'être. L'Esclave produit des choses parce qu'il les cultive. Bien sûr, il est le porteur d'une conscience importante et rationnelle. Il arrange et ordonne les choses ; il les produit, tandis que le Maître se contente de les consommer ou de les détruire. L'Esclave fournit la chose au Maître afin qu'elle cesse d'exister. Le Maître dit : « Apportez-moi ceci ou cela ; je vais maintenant le consommer ou le détruire. » Le maître consomme tout ce qu'il souhaite, puisqu'il apparaît effectivement comme le destructeur de tout ce qui existe et qu'il ne crée pas lui-même. L'esclave crée tout ; le maître ne fait qu'anéantir. Que ce soit dans la guerre, vers laquelle il est naturellement attiré, ou en dehors de la guerre, le maître est engagé dans la destruction. L'idée naïve selon laquelle le maître doit être gentil, aider ses ouvriers (ou ses travailleurs) à peindre les murs, par exemple, est peu réaliste. Le maître ne doit se préoccuper de rien ; il doit être absolument libre de toute prescription, et surtout des prescriptions de ce que pensent les esclaves, car les esclaves doivent faire ce que le maître leur dit, plutôt que de s'adresser à lui avec leurs propres considérations.

Telle est la dialectique de l'esclave et du maître. On peut également observer leur relation différente à la production : ce que le maître détruit ou consomme, l'esclave le crée. Cela a impressionné Marx, qui a décidé qu'à un moment donné, le maître rassemblerait de nombreux esclaves (une classe entière), les assujettirait et ne consommerait que ce qu'ils produisaient. En conséquence, à un moment donné, le maître deviendrait dépendant des esclaves, car s'il n'avait rien à détruire – c'est-à-dire à consommer –, il disparaîtrait, périrait. Il s'avérerait alors que les esclaves, inutiles en eux-mêmes, étaient devenus indispensables à sa survie.

Pourtant, même si nous admettons que cela ne se produira pas (contrairement à Marx) et que la conscience de soi du maître devienne une conscience de soi absolue, ne dépendant de rien, y compris de la classe des esclaves qui lui fournit son contenu ontique, elle deviendrait une concentration de négativité noire, une négation radicale anéantissant tout ce qui existe. Même l'illusion du nicht-Ich ne subsisterait plus, et par conséquent, il n'y aurait plus de monde subordonné, servile, soumis à la destruction par la conscience, c'est-à-dire à la compréhension ou à la connaissance.

Chez Hegel, la discussion porte sur la structure de la conscience qui nous est donnée de manière synchronique. Les phases de la bataille entre deux consciences de soi – la lutte héroïque avec la mort et la désertion qui transforme le guerrier en esclave, la préférence pour la vie au prix du renoncement à la conscience de soi – sont décrites comme séquentielles. Pourtant, dans la structure de Hegel, elles sont synchrones. Il s'agit de moments structurels dans le domaine de la conscience. Il serait tout à fait erroné d'interpréter cela du point de vue de la succession temporelle. Ce qui est présent ici est une séquence logique, et non chronologique ou diachronique. Supposer, comme l'a fait Marx, qu'un moment viendra où le maître deviendra trop dépendant de l'esclave, que la conscience de soi de l'esclave s'éveillera et qu'il se rendra compte que le maître ne peut ni manger ni boire sans lui, et que l'esclave, entrant dans sa conscience, détruira le maître et sa volonté nihiliste, mettra fin à ses efforts pour consommer et anéantir, et créera un monde magnifique pour les travailleurs du socialisme et du communisme, est théoriquement possible. Le libéral hégélien Kojève voyait la résolution de la dialectique maître-esclave dans la société civile, bien que Hegel lui-même ne la considérait possible que dans un État pleinement réalisé du futur, dans une monarchie constitutionnelle.

Néanmoins, sans une analyse structurelle minutieuse de la conscience et une compréhension claire de la nature de la conscience de soi, nous risquons d'obtenir non pas un hégélianisme authentique, mais un hégélianisme inversé, un hégélianisme renversé. L'idée de Marx selon laquelle la conscience prolétarienne reconnaîtra la dépendance du maître vis-à-vis des travailleurs, rejettera la conscience de soi empruntée au maître, renversera le pouvoir des classes exploiteuses et construira une société sans négation, sans conscience négative, fondée sur la pure constructivité et la sensibilité, sans ce sujet maître terrifiant qui constituait l'essence du problème fondamental dans la relation entre l'esclave et le maître, découle d'une compréhension profondément erronée (voire d'un rejet pur et simple) de l'Esprit subjectif et de ses structures, sans parler du Sujet radical.

En fin de compte, si nous adoptons la position de Marx et prenons le parti de l'esclave qui cherche à se libérer du maître, cela revient à reconnaître que la conscience ne peut exister que comme sa propre périphérie sans centre — qu'il n'y a pas de centre du tout et qu'il n'en faut pas, puisqu'il n'en émane que diverses impulsions terribles, dont la principale est la mort. La logique des marxistes est la suivante : si l'on ignore le contenu intérieur de la conscience et que l'on s'accroche à l'être extérieur — ou même plus loin encore, dans le domaine de « l'attitude naturelle » de Husserl, au-delà des limites de la conscience —, alors seulement le bonheur, l'immortalité et l'égalité peuvent être atteints, et le Moyen Âge, l'exploitation et la domination peuvent prendre fin pour toujours. En poussant cette logique jusqu'à sa conclusion, nous arrivons à la conclusion que dans un tel cas, il ne resterait non seulement aucune philosophie et aucun sujet radical, mais finalement aucun être humain.

Il est donc extrêmement important de concevoir toutes les phases et étapes de la formation du couple Maître (en tant que sujet et porteur de conscience de soi) et Esclave (en tant que porteur de conscience subordonnée) comme une configuration immuable – en un certain sens « éternelle » – de la structure anthropologique. En ce sens, un Hegel compris (lu) de manière synchronique peut s'appliquer aussi bien aux sociétés anciennes, médiévales que modernes. Parfois, cela apparaît de manière évidente, parfois sous une forme voilée (par exemple, à travers diverses procédures de la société civile, où l'on ne rencontre plus de revendication directe de maîtrise absolue), mais la domination elle-même – et Marx a tout à fait raison sur ce point ! – ne disparaît pas dans la démocratie et la société civile, dans le capitalisme ; au contraire, elle ne fait que devenir plus totale. En tout état de cause, si l'on examine de près ces sociétés, l'axe maître/esclave se révèle inévitablement. Derrière toutes les revendications d'égalité de la démocratie moderne – que les esclaves ont enfin pris le pouvoir et aboli les hiérarchies, qu'il n'y a plus de maîtres au-dessus d'eux et que, par conséquent, les esclaves ne sont plus des esclaves mais des membres respectés de la « société civile » – se cache une réalité tout autre, beaucoup plus proche du couple hégélien. Les élites dirigeantes de la démocratie – en particulier dans le contexte de la mondialisation – s'efforcent plus que jamais d'exercer un contrôle total sur la conscience des masses, en y projetant leur volonté, en la chargeant de faux substituts et en « annulant » sans pitié toute tentative des masses de s'éveiller et de remettre en question l'idéologie dominante (le plus souvent libérale ou libérale de gauche). Dans la société libérale, une autre édition du Maître remplace la classe dirigeante : il porte un nom différent, a une apparence différente, est d'un style nouveau. Pourtant, la domination ne peut être abolie sans abolir l'être humain, sans détruire la société, sans annuler la pensée et la philosophie. L'absence de domination nécessiterait l'absence de l'humain.

Le postmodernisme, ou le courant posthumaniste dans la culture, arrive progressivement à une conclusion aussi radicalement égalitaire. La libération de la hiérarchie est possible en même temps que la libération de l'humain. Là où il y a un être humain, la différenciation entre l'esclavage et la maîtrise apparaîtra inévitablement à un certain niveau, même au sein d'une seule et même entité. D'où la verticalité de l'humain ; d'où la domination de l'esprit (la tête) sur les autres organes. En effet, tout ce qui touche à l'humain est l'histoire de la dialectique de l'esclave et du maître, qui, en principe, n'a pas subi de changements majeurs tout au long de l'existence de l'humanité. Oui, elle se déploie sous différentes formes et combinaisons, mais les maîtres et les esclaves — sous diverses formes, combinaisons, sous différents masques, avec différents modèles d'institutionnalisation — existent toujours, qu'ils le sachent ou non, qu'ils le reconnaissent ou non. Les esclaves peuvent ne pas se douter qu'ils sont esclaves, mais les maîtres agissent toujours avec une image plus responsable, même s'ils la dissimulent souvent, la déforment ou même nient son existence.

A. G. Douguine, La phénoménologie de Hegel — Une expérience d'interprétations transversales, Projet académique, Moscou, 2024.

15:55 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, hegel, karl marx, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 03 février 2026

Les néoréactionnaires sont-ils solubles dans la pensée?

Les néoréactionnaires sont-ils solubles dans la pensée?

par Claude Bourrinet

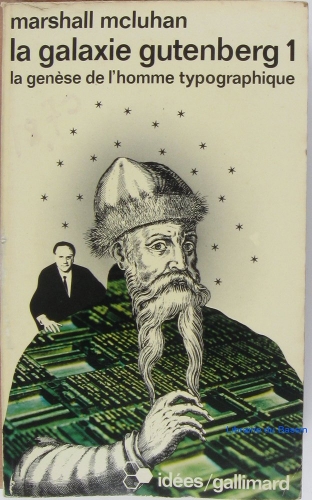

La galaxie Gutenberg et l’humanisme européen

On se souvient peut-être de la thèse que Marshall McLuhan, en 1962, avait soutenue dans un essai brillant: The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. La cybernétique n’en était alors qu’à ses balbutiements. Elle venait de fêter ses vingt ans, et promettait un bel avenir.

McLuhan avait d’abord analysé la formation d’un nouvel homme, d’une nouvelle conscience, d’une civilisation inédite générée par l’invention de l'imprimerie à caractères mobiles par Gutenberg (vers 1450). La diffusion du livre imprimé à une échelle inimaginable alors avait instauré la suprématie de la vision et de la linéarité au détriment des autres sens.

McLuhan avait d’abord analysé la formation d’un nouvel homme, d’une nouvelle conscience, d’une civilisation inédite générée par l’invention de l'imprimerie à caractères mobiles par Gutenberg (vers 1450). La diffusion du livre imprimé à une échelle inimaginable alors avait instauré la suprématie de la vision et de la linéarité au détriment des autres sens.

Sa vision anthropologique repose sur un postulat : l’homme est un être protéique, modulable, dont la nature est d’être sans nature fixe, en tout cas d’un point de vue psychologique, social, politique. Toutefois, en 1937, à l’âge de 26 ans, il s’était converti au catholicisme romain. Et il est resté un catholique fervent et pratiquant jusqu’à sa mort. On ne peut donc affirmer que, pour lui, la personne n’existait pas, contrairement, par exemple, à la thèse déconstructiviste d’un Foucault, pour qui le moi, l’individu, est un concept vide susceptible d’emprunter tous les oripeaux sociaux et psychiques en fonction des jeux de pouvoirs. «L’homme s’effacera comme à la limite de la mer un visage de sable», affirmait-il. Pour lui, le concept moderne d’individu/de sujet est un produit historique récent et transitoire des savoirs (épistémè) des XVIIIᵉ-XIXᵉ siècles, pas du tout comme une réalité éternelle ou substantielle.

C’est justement à cette période, précédée tout de même par un XVIIe siècle, phase problématique, de crise, de transition, où les certitudes s’ébranlent, que fait référence McLuhan lorsqu’il décrit les effets produit par la « galaxie Gutenberg ».

Si l’homme (socialisé, l’homme de «culture») est un être modulable, il l’est surtout par le médium (en l’occurrence, le livre imprimé), qui est un prolongement de nos sens (surtout la vue), et découpe, transforme, structure le monde perçu et interprété. Le lien dialectique entre le mot, le signe, et le lecteur, induit l’émergence d’un individu coupé du réel sensoriellement présent (le livre du monde), individualiste et analytique (d’où le succès de la Réforme dans certaines régions européennes, et de la science moderne), et donnant naissance à un humanisme érudit, aux « collèges » où un corpus livresque est livré à la mémoire et à la répétition, et où ces trésors de culture permettent la spécialisation. La personne humaine est considérée alors comme le faisait le cicéronisme : c’est un être éducable, dont on favorise les bons penchants par l’étude, la discipline intellectuelle, et la construction commune, encouragée par les échanges (circulation des livres, « académies », cercles etc.) humains et savants.

Les cultures orales antérieures étayaient la diffusion du savoir sur l’oralité. Le livre manuscrit – d’abord le papyrus, le rouleau (volumen), puis le parchemin, notamment le codex, était rare, cher, et particulièrement périssable. La lecture silencieuse ne s’est imposée dans l’ensemble des «lettrés» qu’à la fin du moyen-âge (bien qu’il y eût parfois des pratiques isolées de cette sorte). Une lecture était une «performance» (au sens théâtral). Elle engageait physiquement le lecteur (et l’auditoire), qui devait régler sa voix, son souffle, son regard en fonction de son public. En outre, elle se pratiquait au sein d’un groupe bien caractérisé, singulier, qu’il fût une assemblée de croyants, dans le cadre d’un office religieux, ou un groupe d’étudiants écoutant le maître ou l’un des leurs, lors d’une leçon universitaire, ou bien, de manière plus intime, dans un lieu privé, comme le manoir d’un noble, ou la maison d’un bourgeois, quand on donnait vie aux romans de la Quête du Graal, par exemple, ou à des Fabliaux. Cet exercice renforçait les liens identitaires des participants, et donnait vie à une relation autant sociale que culturelle (les auditeurs pouvaient réagir au fil de la lecture, par exemple). Ajoutons que cette oralité concernait aussi la transmission, l’élaboration de contes, de légendes, de mythes, dont la multiplicité et la richesse des variantes (tant à l’oral que dans les productions manuscrites) délivraient d’une uniformisation et d’une universalisation de la pensée, dont le livre imprimé, puis les mass media modernes, se feront les vecteurs trop souvent. Le monde était considéré comme un enchâssement de fidélités, et chacun y avait sa place, pourvu qu’il appartînt à un groupe social, à ce qu’on appellera au XVIIe siècle, une « condition ».

L’âge cybernétique

En 1962, l’âge électrique/électronique est en train d’envahir le monde occidental. A la radio a succédé la télévision, et, dans les années 70/80, internet s’est imposé. L’oralité et l’image semblent de nouveau supplanter l’écrit, le livre, et la simultanéité de l’échange de messages envoyés à partir d’un clavier ou d’un micro rend vaine la macération, la lente digestion intellectuelle et émotionnelle que prodiguait l’usage du livre. Le tempo du véhicule charriant « informations », « connaissances », « affects » etc. s’est accéléré, voire emballé. Le savoir s’est fragmenté, émietté, et simplifié, formatant des cerveaux et des estomacs à sa mesure. Dans le même temps, des connivences, des solidarités, souvent fluctuantes, éphémères, fondées sur des goûts ou des répulsions communs, créent des « réseaux », et même des groupes de pression. La planète leur sert d’espace d’expression, mais le monde, le « village global » ainsi suscité double le monde réel : il est devenu une bulle où des simulacres, des créations électroniques, ont plus de présence, souvent fantasmée, que la réalité.

Cette schizophrénie est devenue un mode d’existence, et les geeks sont une espèce nouvelle. Plus généralement, l’outil informatique est devenu un instrument d’arraisonnement du monde. Il organise de plus en plus le travail, et modèle la représentation de la vie. On a pu assimiler le cerveau à un ordinateur. Qui contrôle internet contrôle le monde. Une nouvelle caste, aussi assurée de sa supériorité présumée que l’était la classe érudite de l’ancien monde, avance sa maîtrise technique, les connexions qu’elle entretient avec les intérêts d’argent, les besoins économiques, et avec les nouveaux lieux de pouvoir, comme la Silicon Valley, pour s’ériger en nouvelle upper class.

Cette schizophrénie est devenue un mode d’existence, et les geeks sont une espèce nouvelle. Plus généralement, l’outil informatique est devenu un instrument d’arraisonnement du monde. Il organise de plus en plus le travail, et modèle la représentation de la vie. On a pu assimiler le cerveau à un ordinateur. Qui contrôle internet contrôle le monde. Une nouvelle caste, aussi assurée de sa supériorité présumée que l’était la classe érudite de l’ancien monde, avance sa maîtrise technique, les connexions qu’elle entretient avec les intérêts d’argent, les besoins économiques, et avec les nouveaux lieux de pouvoir, comme la Silicon Valley, pour s’ériger en nouvelle upper class.

« Le medium est le message »

Quelle est la langue de la cybernétique ? Le langage usité dans des contextes de communication extérieurs à son univers est constitué de phrases, de lexèmes, de morphèmes, qui produisent des sèmes, des unités de sens. Ces éléments structurels sont unis par une syntaxe modulable, complexe, capable de réaliser une pensée élaborée, ou de suggérer finement un ensemble de sensations ou d’émotions. Plus un individu est doté d’un bagage riche en quantité et en qualité de ce genre de briques langagières, idiomatiques, plus il approfondit sa dimension intérieure, et varie ses relations avec son entourage.

Le « mème » (mot valise construit à partir de « gène » ( unité de transmission biologique (ADN)) et de « mimeme », inspiré du grec mimêsis ( imitation) est une unité de transmission culturelle. Un mème, dans ce sens large, est n'importe quelle idée, comportement, style, mélodie, croyance, mode, expression ou rituel qui se réplique d’un cerveau à un autre par imitation, ou plutôt, dans le cas d’internet, par contagion. Comme dans le monde des espèces décrit par Darwin, il s’adapte, peut muter, ou phagocyter d’autres mèmes. L’internaute n’est, somme toute, qu’un truchement, un transmetteur. Ce phénomène d’inondation, de propagation sémiotique, encourage l’uniformisation des réactions et des idées, voire des comportements. Si la cybernétique crée des tribus, elles se reconnaissent par des signes partagés et reconnaissables. Des réactions similaires rompent avec d’autres monomanies tribales, mais soudent de manière holistique les membres du groupe.

Les signes et stimuli sont loin d’appartenir au domaine de la langue. La consommation du Web est surtout celle de l’image et du son. D’une certaine manière, on retrouve la civilisation de l’oralité antérieure à l’avènement de l’imprimé, mais sans cette incorporation sociale, culturelle, civilisationnelle, dont nous avions souligné la mise en œuvre dans de véritables singularités humaines, dans une société qui privilégiait la confiance et la fidélité. En revanche, le monde cybernétique, bien générateur de fusion, est un univers atomisé. Chacun est seul devant son écran. Et son usage, au lieu de ménager un équilibre entre le moi et la collectivité, invite à déverser, les inhibitions de la sociabilité abolies, des fantasmes, des pulsions, des affects violents, des lubies délirantes, des vulgarités, qu’on n’oserait pas exprimer dans un cadre inter-relationnel normal et codifié (par la pudeur, la morale, l’éducation…).

La néoréaction, ou la fin de l’Occident

Les Etats-Unis d’Amérique ont toujours une certaine avance dans la course vers l’abîme de notre dégénérescence. Le phénomène de la néoréaction, qui se fixe pour objectif de ré-accélérer le capitalisme en Occident, a la réputation d’inspirer le pouvoir trumpien. Son influence dépasse le cadre politique, et touche les décideurs véritables, ceux qui détiennent le pouvoir véritable, et particulièrement les cadres de la Silicon Valley.

Elle se présente comme une contre-culture de droite, mais cette étiquette n’est qu’un enfantillage, car son ambition dépasse les limites de la dichotomie droite/gauche. Certes, l’ennemi affiché est l’égalitarisme progressiste, mais sa portée est plus large, et plus dangereuse qu’une simple posture droitière. Du reste, elle s’oppose à la droite conservatrice, et se présente comme transgressive. Il ne faut pas la placer dans la filiation de Joseph de Maistre, Thomas Carlyle, Louis de Bonald, Donoso Cortés, Nicolás Gómez Dávila ou Karl Ludwig von Haller, bien qu’on puisse trouver dans sa/ses discours des citations des uns et des autres.

Son émergence est assez récente. Elle est née dans ce bain de culture pullulant de toutes sortes de bacilles douteux qu’est internet. A partir de blogs, de forums, de réseaux, dès 2010, des producteurs d’idées (comme aurait dit Céline) ont surgi hors du bocal, comme Curtis Yarvin, Nick Land, Costin Vlad Alamariu (photo). Les auteurs sont des ingénieurs, des blogueurs, des informaticiens, des start-uppers autodidactes, un milieu inculte et prétentieux assez proliférant, et qui se prend pour une élite.

Sa « culture » reflète le milieu où elle évolue : importance de la science-fiction, ou du fantastique d’épouvante, chez HP Lovecraft, par exemple.

Elle est volontiers provocatrice, mais fuit, comme il est normal, toute pensée structurée et cohérente.

Si on y trouve des références « élaborées », elles se présentent sous une forme légère et adaptée à des intelligences rétives à l’effort cognitif, et la patiente et longue lecture évocatrice de la rumination des vaches, image que Gracq aimait beaucoup. Ses productions sont farcies de citations, d’aphorismes, de condensés, de reader’s digest, bric-à-brac qui peut donner l’illusion d’en savoir beaucoup à peu de frais. La répétition ad nauseam des mèmes, qui crépitent comme une mitrailleuse électronique, s’impose aux consciences et aux cervelles.

Il n’est pas question ici d’analyser en détail la « pensée » que ce courant véhicule, mais qui, idéologiquement, n’est pas si insolite qu’il le dit de lui-même. On y retrouve le culte de l’inégalité, sociale et raciale, l’idéologie libertarienne ultra-libérale, individualiste, une technophilie débridée, et s’y mêlent aussi, aussi étrange que cela puisse paraître aux yeux d’un Français, des délires théologiques, eschatologiques, traditionalistes, un messianisme qui se concilie très bien avec un productivisme conquérant, un projet de conquérir l’ensemble de la nature, de Mars aux abîmes marins, avec l’aide de l’IA.

Mais ce qui frappe surtout, c’est l’abandon complet des inhibitions, des pudeurs, des tabous qui pouvaient freiner les appétits capitalistes du Vieux monde, ou, du moins, susciter une mauvaise conscience parmi ses membres. L’humanisme soucieux des démunis, des misères de la terre, et le souci de la nature, tout cela vole en éclat avec jubilation. L’idée d’instituer un pouvoir féroce, d’écraser le faible sans barguigner, de conquérir les terres d’autrui, d’écraser l’adversaire au nom de la raison du plus fort, de piller, de s’enrichir sans vergogne, n’est associée à aucune honte ni scrupules, et se trouve même considérée comme l’expression d’une certaine excellence.

La technique ne pense pas, comme dit Heidegger. Elle fonctionne. L’homme est un rouage du fonctionnement. On lui demande d’être efficace, techniquement, bien sûr, mais aussi économiquement. Il ne s’agit pas de se polluer la vie avec de la poésie et de l’art, des rêves ou les délices de la contemplation. Le mot d’ordre, c’est l’action, et le succès. Un succès illimité. Comme l’affirmait Spengler, le prométhéisme et le faustisme, qui caractérisent le déclin de l’Occident, s’affichent comme un mouvement continu et sans bornes. Tous les moyens sont bons pour y parvenir, y compris les régimes les plus autoritaires.

On retrouve là les thèses de Johann Chapoutot, qui a fait un lien entre le management et les théories nazies.

Pour Heidegger, la technique est la phase ultime de la métaphysique, dans sa version nihiliste.

Les néoréactionnaires en Europe

Bien entendu, les « accélérationnistes » sont nombreux en Grande Bretagne. Le techno-libertarianisme est un capitalisme ultra, et l’Angleterre est la patrie du capitalisme.

La néoréaction a aussi été favorisé par le déconstructivisme du structuralisme français, et c’est pourquoi elle est présente dans certains mouvements de la gauche radicale. Mais c’est un mouvement très minoritaire, même à l’extrême droite où, pourtant, on a vu une catholique conservatrice comme Chantal Delsol inviter Peter Thiel à l’Institut de France. Le niveau lamentable de la «pensée» de cet «intellectuel» américain situe l’étiage très bas de certains chantres français du conservatisme. Car on peut déceler, parfois, des champions de ce technocapitalisme furieux, par exemple dans la revue Eléments, un Rochedy, par exemple.

Mais, en général, tant en France qu’en Italie, sans doute moins en Allemagne, les résistances à cette idéologie fumeuse et dangereuse sont assez fortes, et sa pénétration est faible. Sans doute s’y méfie-t-on de la technique, et l’Amérique n’est-elle pas perçue comme une amie. Mais il se peut aussi que, comme le dit Emmanuel Todd, certaines valeurs traditionnelles, issue d’un vieux fonds humaniste, chrétien, antique, subsiste-t-il, pour renforcer cette méfiance. La philosophie européenne, contrairement à l’empirisme logique et aux théories analytiques anglo-saxonnes, qui privilégient le « comment » sur le « pourquoi », se souvient que son souci est ontologique, c’est celui de l’être, et sa longue mémoire laisse ressurgir des souvenirs littéraires, artistiques, culturelles, où la pure contemplation et le plaisir gratuit de vivre et d’être heureux étaient le sommet de l’existence (sans oublier l’attention à la dignité de l’homme, quelle que soit son origine).

L’idéologie néoréactionnaire apparaît comme le dernier cri de rage d’une civilisation qui est en train de périr. Rappelons ce qu’écrivait D.H. Lawrence, dans son roman Le Serpent à plumes :

L’idéologie néoréactionnaire apparaît comme le dernier cri de rage d’une civilisation qui est en train de périr. Rappelons ce qu’écrivait D.H. Lawrence, dans son roman Le Serpent à plumes :

« Était-ce l’Amérique le grand continent de la mort, le grand Non! opposé au Oui! de l’Europe, de l’Asie et même de l’Afrique? Était-ce le grand creuset où les hommes venus des continents créateurs étaient refondus, non pour une création nouvelle, mais pour être réduits à l’homogénéité de la mort? Les grands continents-États étaient-ils les agents de la destruction mystique ! Arrachant, arrachant l’âme créée en l’homme, jusqu’à ce qu’enfin ils arrachent le germe en croissance, et le laissent créature de mécanisme et de réaction automatique, avec une seule inspiration, le désir d’arracher le vif de toute créature vivante spontanée. Était-ce là la clé de l’Amérique : le désir de détruire la connexion organique humaine en chaque homme ? Arracher, arracher, arracher à chaque âme individuelle jusqu’à ce qu’elle soit sans racines, frémissante, arrachée. Et au-delà, le désir que chaque homme détruise dans sa propre âme les racines de toute affection et même de la passion physique et du désir, si bien que l’humanité devienne enfin un arbre d’individus innombrables et isolés, tous frémissants et s’affirmant eux-mêmes, mais sans racines ni au ciel ni sur la terre, seulement l’éternel frémissement de l’auto-affirmation et du mécanisme. Était-ce cela, l’Amérique?»

19:09 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualmité, philosophie, néoréactionnaires, accélérationnistes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 02 février 2026

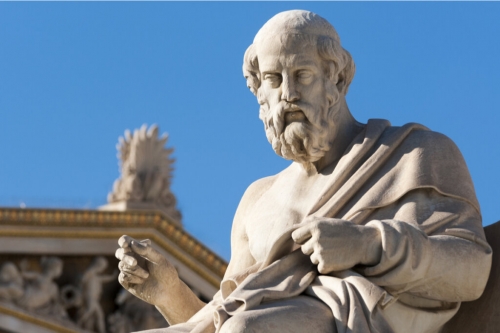

La Caverne de Platon et l’Empire

La Caverne de Platon et l’Empire

Alexandre Douguine

Alexandre Douguine sur le Philosophe-Roi et le retour de l’Empire de l’Esprit.

Dans le septième livre du dialogue La République, Platon décrit le processus de devenir un philosophe-roi comme suit.

Il compare le monde à une caverne (c’est-à-dire un territoire situé dans une matière dense, dans une montagne ou sous la terre), et l’humanité à des prisonniers enchaînés, incapables de tourner la tête, forcés de regarder des ombres qui se déplacent le long du mur de la caverne. Cela correspond au Royaume inférieur — le monde des corps. La destinée de l’homme ordinaire est de vivre en observant les ombres sur le mur, en les prenant pour la réalité véritable. En vérité, cependant, cela n’est qu’une copie la plus distante et la plus vague, pas même de l’original, mais d’une autre copie. En raison de leur ignorance, les prisonniers ne soupçonnent ni leur véritable condition ni la nature de ce qui leur apparaît comme étant réel. En effet, Platon décrit l’enfer, le royaume des ombres.

Platon ne pose pas la question de savoir qui a enchaîné les prisonniers et les a condamnés à une existence aussi misérable. Comme nous l’avons vu, les Grecs ne connaissaient pas la figure du diable ni son homologue iranien, Ahriman, et pour eux, une telle formulation du problème aurait peu de sens. Puisque la manifestation suppose nécessairement un éloignement du Premier Principe et, par conséquent, une densification de l’être, il doit exister des régions où les ombres s’épaississent et où la vérité disparaît derrière un horizon lointain. Cela n’est en soi ni mal ni bien, mais plutôt une douloureuse conséquence du processus même de la manifestation — le coût de la manifestation cosmique. Quiconque se contente de cela en assume la responsabilité.

Pourtant, selon Platon, parmi les prisonniers, existent aussi ceux qui refusent de se satisfaire. Quoi qu’il leur en coûte, ils tournent la tête en arrière pour voir quels objets projettent les ombres qu’ils observent sur le mur. Alors ils découvrent ce que Platon appelle la «voie supérieure».

«Imaginez des gens comme s’ils étaient dans une habitation souterraine semblable à une caverne, avec une entrée ouverte vers la lumière tout le long de sa longueur. Depuis leur enfance, ils ont des chaînes aux jambes et au cou, de sorte qu’ils doivent rester à la même place et ne voir que ce qui est directement devant eux, car ils ne peuvent pas tourner la tête à cause de ces liens. Derrière eux, tout en haut, brûle la lumière d’un feu, et entre le feu et les prisonniers court une voie supérieure, sur laquelle, imaginez, une faible muraille a été construite, comme le paravent placé devant les spectateurs de merveilles, derrière lequel ils exhibent leurs prodiges».

La voie supérieure est le domaine des objets eux-mêmes plutôt que de leurs ombres. Ceux qui portent ces objets, comme lors des processions dionysiaques, conversent entre eux, et leurs voix résonnent dans les murs de la caverne, donnant l’impression que les sons proviennent des ombres sur le mur.

La philosophie commence avec cette inversion, avec la distinction claire entre ce qui se passe sur la «voie supérieure» — la vision et l’écoute de véritables images et discours.

Platon continue en décrivant comment une personne réveillée de l’illusion partagée par la majorité ne se trouve pas dans une position active; elle devient plutôt la proie passive d’une force qui agit contre ses souhaits. Ainsi, Platon veut souligner que dans l’homme ordinaire, tout résiste à devenir philosophe et à saisir la vérité. D’où le langage de la contrainte.

«Lorsqu’un d’eux est libéré de ses liens et est soudainement contraint de se lever, de tourner le cou, de marcher, et de regarder vers la lumière en haut, cela lui fera mal, et il ne pourra pas regarder les choses lumineuses dont il voyait les ombres auparavant.(….)

Et s’il est forcé de regarder directement la lumière elle-même, ses yeux ne feront-ils pas mal ? Ne se détournera-t-il pas rapidement vers les choses qu’il peut voir, croyant qu’elles sont plus claires que ce qui lui est maintenant montré ? (….) »

« Si quelqu’un le traînait de force par la montée escarpée, jusqu’au sommet de la montagne, et ne le lâchait pas avant de l’avoir tiré dans la lumière du soleil, ne souffrirait-il pas et ne protesterait-il pas contre cette violence? Et une fois dans la lumière, ses yeux, saturés de son éclat, ne seraient-ils pas incapables de discerner une seule des choses dont la vérité lui est maintenant révélée? (….)».

Il aurait besoin de temps pour s’habituer, s’il veut voir ce qui est en haut. Il doit commencer par ce qui est le plus facile: regarder d’abord les ombres, puis les reflets dans l’eau des êtres humains et des objets divers, et seulement après cela, les choses elles-mêmes. Ensuite, il trouverait plus facile de regarder ce qui se trouve dans le ciel et le ciel lui-même la nuit — c’est-à-dire contempler la lumière des étoiles et de la lune plutôt que celle du soleil et de sa lumière.

En tout cas, celui qui, de sa propre volonté ou sous l’influence d’une force supérieure, a parcouru ce chemin vers la sortie de la caverne, a non seulement appris la différence entre ombres, images, choses elles-mêmes, et la source de leur lumière, mais aussi quitté le monde même de la caverne, montant vers un autre monde — cette fois le vrai, inondé de la lumière du Nous. Ainsi, le philosophe s’élève du monde des corps vers le monde de l’Esprit. Là, il contemple les objets mêmes dont les objets de la «voie supérieure» ne sont que des copies, ainsi que la vraie lumière qui se trouve en dehors de la caverne. C’est le monde des idées, des paradigmes, des prototypes, des originaux. Et celui qui a réussi à s’échapper de la caverne et à contempler le monde tel qu’il est — et les idées, selon Platon, sont précisément ce qui est (elles existent éternellement et antérieurement à toutes leurs copies) — celui-là est le philosophe.

Ici, la définition de la philosophie converge avec le thème du pouvoir et, par conséquent, avec la politique. Le philosophe qui connaît la vérité retourne aux prisonniers pour diverses raisons et travaille à leur libération. Il sait, à l’avance, plusieurs couches de l’être plus qu'ils n'en savent eux, et cela lui donne le droit de gouverner les ignorants. Ainsi, la dignité du vrai souverain ne réside ni dans la compétence, ni dans l’efficacité, ni dans l’origine dynastique, ni dans la force de volonté. Elle découle de la transmutation ontologique de son âme, de la capacité à sortir du fond de la caverne, à dépasser ses limites, et à entrer dans le monde divin où la vérité se donne dans une contemplation immédiate.

Ainsi apparaît la figure du Philosophe-Roi. En lui, le droit au pouvoir est précisément déterminé par l’esprit éveillé, par la capacité de dépasser les frontières du monde inférieur. Or, c’est aussi la caractéristique distinctive du Roi du Monde et de son Empire Spirituel. Le Roi du Monde et son domaine se situent dans la zone de l’éternité, hors de la grotte des corps. Par conséquent, le voyage du philosophe vers la sortie du monde souterrain est identique à une visite au Royaume du Graal, un retour au paradis. C’est là que se déroule l’investiture du droit de gouverner. Le royaume du Roi du Monde se trouve hors de la caverne. C’est le modèle de tout royaume authentique et réel — non seulement un plan, mais une réalité à vivre, à voir, à entendre et à ressentir comme nous vivons les choses du monde terrestre, seulement avec un degré de intensité, de netteté et de clarté bien supérieur.

Le Philosophe-Roi de Platon est un avatar du Roi du Monde. Sur lui repose ce pouvoir. Il consiste en l’esprit, en la transfiguration de la conscience, en le noyau intérieur de l’âme qui accède à la contemplation directe du Logos, du Nous. Par conséquent, pour le philosophe, l’autorité sur les prisonniers de la caverne n’est pas une élévation, mais une descente — un chemin vers le bas, une immersion sacrificielle jusqu’au fond de la caverne, et la courageuse disposition à vivre pour la libération des captifs, pour leur donner accès à la lumière, et pour la construction d’un ordre politique et religieux qui inciterait aussi les meilleurs à suivre le chemin de la philosophie, en montant vers la sortie de la caverne.

L’état dont parle Platon dans le dialogue portant ce nom est une structure terrestre destinée à l’ascension vers le ciel. De là découle sa fonction religieuse et initiatique. Un tel état n’est pas simplement le meilleur; il est sacré, saint, et, dans une limite ultime, divin. Plus le royaume terrestre ressemble au Royaume Céleste, plus il se rapproche de l’Empire de l’Esprit, et son souverain — du statut du Roi du Monde.

21:49 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : alexandre douguine, philosophie, philosophe-roi, platon, platonisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Du christianisme européen de la raison faustienne - Forme, infini et architecture de la croyance

Du christianisme européen de la raison faustienne

Forme, infini et architecture de la croyance

Constantin von Hoffmeister

Le divin se révèle à travers la proportion, l’harmonie et la connaissance de soi qui se déploient dans le temps, par le biais de structures qui croissent, mûrissent et atteignent une forme dans l’histoire plutôt que de se tenir en dehors d’elle. Dans cette vision faustienne, la théologie devient une discipline d’intuition façonnée par une nécessité intérieure, attentive à l’ordre, à la mesure et au destin, tandis que la raison sert de vase à travers lequel le christianisme européen articule sa volonté historique vers l’infini, l’espace et la pression silencieuse de l’émergence qui pousse les civilisations vers leur forme désignée.

Ces réflexions découlent de la théologie spéculative de Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) (illustration), dont le christianisme de raison cherche la structure, la proportion et une nécessité intérieure. Lessing commence par une vision de l’éternité façonnée par la contemplation plutôt que par le mouvement. L’être parfait réside dans le regard de la perfection elle-même. L’éternité apparaît comme une plénitude rassemblée dans la conscience. La divinité se révèle comme une attention concentrée, comme une intensité calme dirigée vers la réalité la plus haute concevable. En ce début, raison et foi convergent. La pensée reçoit un poids ontologique. La théologie acquiert la posture de la métaphysique. Le divin se tient comme une intériorité absolue dont la richesse s’exprime à travers un ordre intelligible.

Lessing avance par la gravité logique plutôt que par la force rhétorique. L’objet le plus parfait équivaut à Dieu lui-même. La pensée divine se tourne vers l’intérieur, embrassant sa propre plénitude. Dans cet acte, penser, vouloir et créer forment un seul mouvement. Chaque idée divine porte une puissance génératrice. La création coule comme une expression plutôt qu’une interruption. La réalité se déploie comme une pensée étendue en forme. Le cosmos émerge comme une intelligibilité rendue visible. Être et sens partagent une seule origine. Le monde apparaît comme la raison rendue spatiale, temporelle et relationnelle.

De cette auto-conscience éternelle naît la figure que l’Écriture nomme le Fils. Lessing décrit cet être comme une plénitude divine saisie comme une totalité. Chaque perfection présente en Dieu apparaît rassemblée dans une unité vivante. Le Fils-Dieu exprime une identité plutôt qu’une division. L’essence reste entière. La distinction n’intervient qu’à travers la séquence implicite de la compréhension humaine. La pensée semble antérieure à son image, bien que la substance reste partagée. La théologie parle ici avec une clarté philosophique. La génération apparaît comme un déploiement logique plutôt qu’un événement temporel. Le divin se révèle à travers une connaissance de soi manifestée.

Ce Fils-Dieu se tient comme l’image identique de Dieu. Ici, l’image signifie une correspondance parfaite plutôt qu’une imitation. Penser Dieu implique de penser cette image au même moment. L’harmonie découle d’une essence partagée. Là où les attributs coïncident pleinement, la consonance atteint son sommet. Lessing définit l’harmonie comme un accord total de l’être. L’identité et la relation s’entrelacent dans une structure unique. Le christianisme acquiert ainsi une architecture intérieure marquée par la symétrie, l’équilibre et une profondeur intelligible.

De l’unité vivante de Dieu et du Fils-Dieu provient l’Esprit, décrit comme l’harmonie qui les lie. Cette harmonie contient la plénitude de la vie divine. Père, Fils et Esprit expriment une seule réalité à travers la relation et la présence mutuelle. Chacun dépend des autres comme expressions de la même essence. Lessing présente la Trinité comme une articulation nécessaire de la conscience divine. La théologie y gagne en stabilité par la cohérence. Le mystère se transforme en profondeur accessible à la raison disciplinée.

La raison se tourne ensuite vers l’extérieur, vers la création. Dieu pense ses perfections sous une forme divisée, et chaque pensée se déploie en étant. Les créatures surgissent, chacune portant une part des attributs divins. Ensemble, elles forment le monde en tant que totalité d’expressions différenciées. La création apparaît comme un déploiement gradué plutôt qu’un acte abrupt. Dieu choisit la manière la plus parfaite de division, organisant les êtres le long d’une échelle continue. Les degrés se succèdent sans discontinuité. Chaque niveau rassemble les qualités inférieures et en ajoute d’autres. L’ordre gouverne la multiplicité par la proportion.

Cette échelle s’étend indéfiniment, formant une série infinie. La vastitude du monde découle de la logique de la perfection elle-même. L’infini apparaît comme une nécessité structurelle plutôt que comme un excès poétique. Les êtres simples forment la fondation de la réalité. Les formes composites surgissent des relations entre simples. L’harmonie relie ces éléments, fournissant la clé aux processus naturels. La nature se révèle comme un système lisible façonné par la correspondance, la résonance et une puissance graduée.

Lessing envisage un christianisme futur guidé par la connaissance mûrie sur plusieurs siècles. La recherche avance avec patience. L’observation s’approfondit. Les apparences livrent leurs lois intérieures. La pensée remonte aux premiers principes des phénomènes. La théologie et la philosophie naturelle convergent vers un horizon unifié. La raison s’étend à tout le champ de l’existence. La foi mûrit en insight. La création se révèle comme un tout cohérent, illuminé de l’intérieur par un ordre intelligible.

Dans ce monde ordonné, les êtres reflètent selon leur degré les attributs divins. La conscience apparaît dans une intensité graduée. La capacité d’action augmente avec la conscience. Les êtres moraux émergent lorsque l’intuition rejoint le pouvoir. La loi naît de la structure intérieure plutôt que du décret. La vie éthique se déploie comme un alignement avec sa propre forme. L’action exprime une nature accomplie. La liberté apparaît comme un harmonie avec la mesure intérieure.

À travers la vision historique d’Oswald Spengler (1880-1936), le christianisme de la raison de Lessing gagne une échelle civilisatrice. Spengler décrit les cultures comme des formes vivantes gouvernées par une nécessité intérieure. Lessing fournit la grammaire métaphysique sous-jacente à ces formes. Son univers gradué reflète la montée ordonnée des civilisations, chacune exprimant un style total à travers des étapes successives. Cette théologie appartient à l’âme faustienne, attirée par l’infini, la structure et le destin qui se déploient dans le temps. Lessing propose un christianisme européen façonné pour une civilisation en quête de clarté, de cohérence et de forme comme expressions de sa volonté historique.

21:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, raison faustienne, civilisation faustienne, christianisme faustien, gotthold ephraïm lessing |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 30 janvier 2026

L'Iran et le seuil du temps - La transition de paradigme dans l’intellectualisme

L'Iran et le seuil du temps

La transition de paradigme dans l’intellectualisme

Ashkan Baladi

«Ce que nous appelons valeurs traditionnelles n’est pas la même chose que les valeurs de la bourgeoisie : nos valeurs leur sont précisément opposées».

«Ni le désir ni la douleur ne doivent jamais être la norme ou la fondation de l’action».

— (Julius Evola)

Il fut un temps où l’intellectuel se limitait à un seul geste, finalement ridicule: l'« opposition au pouvoir»! Ce récit prédominant et tragique a tout plongé dans la ruine pendant des décennies. La pensée était exilée. Le modèle de cette forme d’éclairage était un modèle dévoyé, que l’on pourrait, avec indulgence, qualifier de « sartresque » et désigner comme l’héritage de l’École de Francfort: un équilibre qui manipulait tout système théorique ou toute question historique en faveur de ce qu’il appelait le «faible». Pour l’intellectuel, le chat, l’enfant, l’ethnie, etc., n’avaient pas de différence catégorielle en soi ; leur signification ne découlait que de leur position laquelle était en opposition à «celui qui était capable de fonder», c’est-à-dire à la puissance dominante.

Evola aborde ce problème dans le treizième chapitre de son ouvrage Cavalcare la tigre («Chevaucher le tigre»), sous le titre «Sartre : prison sans murs». Cette forme de « négation » – la négation du pouvoir –, tout comme la liberté, le choix et la responsabilité, se révèlent être des symptômes d’une ère nihiliste, dans laquelle la liberté se réduit au soi et à sa subjectivité. Comme l’homme est condamné à cette seule liberté d’être, la liberté elle-même lui inspire la peur. En fin de compte, cette pseudo-responsabilité se transforme en conscience de «l’absurdité». La liberté moderne en soi est ce qui trouble le sujet; pour y échapper, le sujet moderne se réfugie dans le consumérisme.

Evola aborde ce problème dans le treizième chapitre de son ouvrage Cavalcare la tigre («Chevaucher le tigre»), sous le titre «Sartre : prison sans murs». Cette forme de « négation » – la négation du pouvoir –, tout comme la liberté, le choix et la responsabilité, se révèlent être des symptômes d’une ère nihiliste, dans laquelle la liberté se réduit au soi et à sa subjectivité. Comme l’homme est condamné à cette seule liberté d’être, la liberté elle-même lui inspire la peur. En fin de compte, cette pseudo-responsabilité se transforme en conscience de «l’absurdité». La liberté moderne en soi est ce qui trouble le sujet; pour y échapper, le sujet moderne se réfugie dans le consumérisme.

Cette forme d’hégémonie intellectuelle a montré ses limites et s’est déformée en un vide, une psychologisation et, en fin de compte, une façade absurde, répétée à l’infini. L’Occident moderne lui-même est envoûté par ce discours auto-créé, et ne fait que retarder le moment de sa mort, qui est indissociable de l’appareil occidental.

L’un des signes les plus évidents de cet effondrement et du changement de paradigme qui l’accompagne fut le remplacement des penseurs qui autrefois travaillaient pour l’État par des journalistes, des acteurs et des célébrités en politique. Les structures sont en déclin. Les économies occidentales en faillite promettent à leurs citoyens, pour une année, une courte période de vacances en bord de mer, dans des économies encore davantage en faillite. Le système théorique de l’Occident est tombé dans sa propre cage. Aucune réorientation de gauche ou de droite ne peut plus le sauver.

Mais le vrai penseur ne craint pas la proximité du pouvoir. C’est précisément à ce point que se manifestent ici la «volonté nationale» et la «vraie histoire». Ici, il n’y a plus de différence entre penser et héroïsme. Le penseur est le guerrier qui lutte non pas sur la base d’une auto-justification théorique, mais pour la préservation de la patrie et du peuple – contre les forces de pillage déchaînée par le diable. Cela garantit la continuité et le renforcement du pouvoir du pays – c’est la tâche de la pensée. En Iran – et auparavant en Russie et en Chine – des conditions favorables se sont créées pour l’émergence de ce type de penseurs, et il semble que ce processus gagne en dynamique.

Pendant plus d’un demi-siècle, l’histoire des sciences humaines a été manipulée dans le sens de ce qu’on appelle l’esprit moderne. Pendant cette période, les voix les plus authentiques du continent européen ont été houspillées dans l’exil intellectuel: des penseurs comme Julius Evola, Giovanni Gentile, Alfredo Rocco (photo) en Italie, ou – en République de Weimar et au-delà – Carl Schmitt, Ernst Jünger et Martin Heidegger en Allemagne. Tous avaient développé une conscience du «vrai vouloir national» et n’hésitaient pas à s’approcher de ce pouvoir qui, selon eux, incarnait cette volonté.

Pendant plus d’un demi-siècle, l’histoire des sciences humaines a été manipulée dans le sens de ce qu’on appelle l’esprit moderne. Pendant cette période, les voix les plus authentiques du continent européen ont été houspillées dans l’exil intellectuel: des penseurs comme Julius Evola, Giovanni Gentile, Alfredo Rocco (photo) en Italie, ou – en République de Weimar et au-delà – Carl Schmitt, Ernst Jünger et Martin Heidegger en Allemagne. Tous avaient développé une conscience du «vrai vouloir national» et n’hésitaient pas à s’approcher de ce pouvoir qui, selon eux, incarnait cette volonté.

Cette proximité avec le pouvoir ne doit pas être comprise comme un lobbying de type libéral-démocratique, c’est-à-dire comme la promotion d’intérêts économiques ou partisans. Il s’agit plutôt d’une conscience historique, d’un rapprochement avec des forces originelles oubliées, d’une compréhension du « début » et de la réconciliation avec la force créatrice de la « nation ».

Heidegger s’est approché de cette aspiration du côté des nationaux-socialistes, et dans son discours de 1933, «La défense de l’université allemande», il évoque explicitement cette possibilité. Pour Heidegger, le «Führer» était l’expression de cette volonté et de cette défense du «peuple allemand», et l’université, en tant que lieu d’émergence et de possibilité du savoir, devait mûrir, participer sans doute à cette «direction» et lier sa volonté à cette «direction». Cette essence devient sérieusement claire, de rang et de pouvoir, lorsque en premier lieu et à tout moment, ce sont les guides eux-mêmes qui sont guidés – guidés par l’intransigeance de la mission spirituelle, qui impose le destin du peuple allemand dans le façonnement de son histoire.

Heidegger s’est approché de cette aspiration du côté des nationaux-socialistes, et dans son discours de 1933, «La défense de l’université allemande», il évoque explicitement cette possibilité. Pour Heidegger, le «Führer» était l’expression de cette volonté et de cette défense du «peuple allemand», et l’université, en tant que lieu d’émergence et de possibilité du savoir, devait mûrir, participer sans doute à cette «direction» et lier sa volonté à cette «direction». Cette essence devient sérieusement claire, de rang et de pouvoir, lorsque en premier lieu et à tout moment, ce sont les guides eux-mêmes qui sont guidés – guidés par l’intransigeance de la mission spirituelle, qui impose le destin du peuple allemand dans le façonnement de son histoire.

Dans notre position décisive, nous nous rappelons encore une fois ce que Carl Schmitt appelle «l’aspect spatial», et la façon dont il le décrit :

«Indépendamment de la bonne ou mauvaise volonté des hommes, des objectifs pacifiques ou belliqueux, chaque augmentation de la technique humaine crée de nouveaux espaces et des changements imprévisibles dans les structures spatiales héritées».

Ce changement de la structure spatiale procède aujourd’hui plus que jamais – en résumé – de l’opposition entre «puissances terrestres» et «puissances maritimes». Les puissances terrestres incarnent l’ordre et la légalité, des frontières fixes et cette souveraineté qui découle de la délimitation et de la stabilité. À l’opposé, la puissance maritime est la représentante du commerce libre, des déplacements continus de frontières, ainsi que des modes de vie et des qualités changeantes: la permanence du législateur contre la fluidité et la dissolution des frontières.

Je n’ai pas l’intention ici de réduire la notion de Schmitt à l’empire "du dedans et dehors" ou de me l’approprier. Mais le changement structurel de l’espace se manifeste tout aussi résolument dans le monde de «l’esprit». L’esprit enraciné dans la terre et le sol s’oppose à la vague du mondialisme. Les changements structurels de l’espace subissent – selon le progrès technologique – des modifications correspondantes dans la manière de résister.

L’Iran – tout comme la Chine et la Russie, ainsi que de nombreux pays d’Amérique latine – constitue un modèle parfait pour cette confrontation entre les «forces terrestres»/Est et les «forces maritimes»/Occident. C’est précisément dans cette question que le penseur iranien est parvenu par diverses voies à un consensus et à une «conscience», et poursuit maintenant une stratégie pleine d’espoir.

Oui, l’Iran va gagner, parce qu’il a initié la transition du paradigme de l’intellectualisme.

19:28 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, intellectualisme, iran |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 16 janvier 2026

Ce n'est pas Dieu qui est mort. Seulement l'Occident!

Ce n'est pas Dieu qui est mort. Seulement l'Occident!

Cristi Pantelimon

Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005135564621

Dans la tradition de l'Église orientale, le problème du nihilisme est l'un des plus graves. Et cela parce que le nihilisme ne peut être «anéanti» selon les termes de la théologie rationaliste occidentale, qui a joué dans l'Église le rôle du libéralisme par rapport à la tradition politique orientale, c'est-à-dire celui de la subjugation et de l'asphyxie ontologique.

Le plus grand philosophe de l'Occident moderne, Martin Heidegger, a dû lutter à armes égales contre le nihilisme. Et il l'a fait. Lui seul pouvait le vaincre, mais il n'y est pas parvenu totalement. Heidegger est remonté jusqu'aux présocratiques et, de là, il pouvait certes voir l'erreur nihiliste, mais il ne pouvait pas la réparer.

La réparation vient de l'affirmation claire que Dieu n'est pas mort, ce que Heidegger ne dit PAS. Il dit que le Dieu des chrétiens occidentaux est mort, le Dieu de la scolastique médiévale. Mais Heidegger ne peut lui-même concevoir le christianisme autrement que comme égaré sur les chemins de l'Occident, car le Christ lui apparaît comme une égarement juif, issu de Philon le Juif, un mesitis, un médiateur et rien de plus. Mais le mot ne dit rien si nous ne comprenons pas plus que le mot.

Voici que, par Denys l'Aréopagite, Christos Yannaras nous montre comment Heidegger aurait pu sauver sa philosophie et ainsi accomplir sa destinée dans un Occident spirituellement mort. Mort dans le sens où, sans la foi chrétienne selon laquelle la mort est vaincue, il n'y a aucune possibilité de philosopher librement ! Tout mène au nihilisme.

Par rapport à l'approche de Yannaras, qui se réfère aux écrits des premiers Pères et, en particulier, à Denys et à Maxime le Confesseur (qui, dans ses Écoles sur le premier, reprend et explique de manière plus compréhensible le mystère définitif et pourtant communicable comme participation personnelle à la divinité), tout ce que pense la théologie occidentale reste lettre morte.

La pensée occidentale elle-même est frappée par l'esprit de la mort, car la racine commune de la scolastique et de la philosophie universitaire ultérieure est la même.

Chez nous, en Roumanie, de temps en temps, un écrivain apporte un peu de vie dans ses livres. Mais c'est très rare.

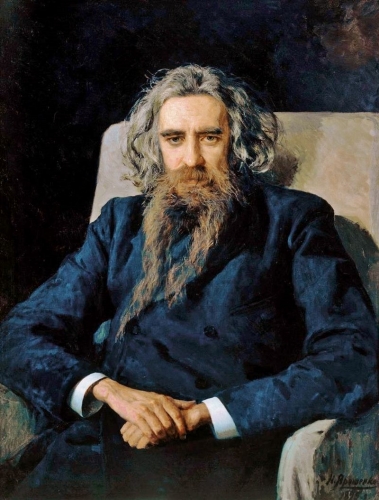

En sociologie, personne n'a tenté de dépasser le nihilisme jusqu'à la Noologie d'Ilie Bădescu (photo, ci-dessus). C'est-à-dire que personne n'a tenté de dépasser la sémantique vide des concepts pour permettre à la Vérité de prendre possession d'un domaine.

Du point de vue de Denys l'Aréopagite, la connaissance occidentale est, selon Yannaras, un jardin d'enfants.

Et nous, qui refusons de nous nourrir de notre propre sève et faisons appel à ce qui est là, nous devenons une sorte de vieux enfants qui ne croient même plus aux paroles inutiles qu'ils prononcent. Là où Dieu n'est pas, il n'y a pas de vie !

14:55 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théologie, occident |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 13 janvier 2026

La relation vacillante de Walter Benjamin avec le marxisme et le judaïsme

La relation vacillante de Walter Benjamin avec le marxisme et le judaïsme

Troy Southgate

Source: https://troysouthgate.substack.com/p/walter-benjamins-wav...

Au cours de ses premières années, Walter Benjamin a développé des idées très originales et le torrent de lettres qu'il a envoyées entre les deux guerres à son grand ami et éminent théologien Gershom Scholem (photo) révèle qu'il n'a jamais pu s'engager pleinement ni dans le judaïsme ni dans le marxisme. Il n'a jamais cédé aux arguments persuasifs du sionisme libéral de Scholem, par exemple, ni mis les pieds en Palestine, et il n'a pas non plus renoncé à son individualité littéraire en acceptant de rejoindre les comités de rédaction du Parti communiste, qui comptaient souvent parmi leurs membres plusieurs de ses amis les plus proches.

Cependant, bien que le désir de Benjamin de conserver son indépendance entre les piliers envahissants de la religion millénariste et de la politique douteuse soit quelque peu louable, dans une lettre à Scholem, il a fait une très mauvaise tentative pour comparer sa nouvelle tendance vers le matérialisme dialectique avec les enseignements judaïques. Ce lien entre le matérialisme et la théologie, affirmait-il, était basé sur l'idée que

Cependant, bien que le désir de Benjamin de conserver son indépendance entre les piliers envahissants de la religion millénariste et de la politique douteuse soit quelque peu louable, dans une lettre à Scholem, il a fait une très mauvaise tentative pour comparer sa nouvelle tendance vers le matérialisme dialectique avec les enseignements judaïques. Ce lien entre le matérialisme et la théologie, affirmait-il, était basé sur l'idée que

« je n'ai jamais été capable de faire des recherches et de penser autrement que, si vous voulez, d'une manière théologique, c'est-à-dire conformément à l'enseignement talmudique sur les quarante-neuf niveaux de sens dans chaque passage de la Torah ».

Tentant d'apaiser les craintes croissantes de Scholem qui le voyait devenir un athée convaincu, Benjamin ajouta :

« Et d'après mon expérience, la platitude communiste la plus banale possède plus de hiérarchies de sens que la profondeur bourgeoise contemporaine. »

Plus important encore, alors que Benjamin cherchait à justifier ses tendances marxistes, il n'a absolument pas perçu, au cours de cette correspondance, le lien inextricable qui existe entre la théologie juive et le communisme lui-même. Un lien qui, bien sûr, n'a rien à voir avec des hiérarchies de sens, mais qui, pour le meilleur ou pour le pire, est spécifiquement lié au caractère unique du peuple juif. Benjamin, malgré tous ses défauts, était toujours trop imprégné de sa culture allemande natale pour passer complètement du côté obscur.

19:02 Publié dans Judaica, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, walter benjamin, gershom scholem, judaica |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 12 janvier 2026

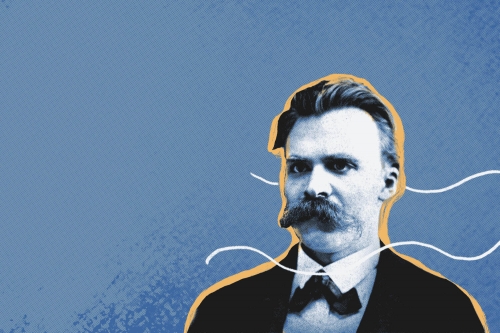

Nietzsche et son temps: pour une contextualisation de son oeuvre

Nietzsche et son temps: pour une contextualisation de son oeuvre

Robert Steuckers

L’ouvrage d’Ernst Nolte, Nietzsche und der Nietzscheanismus, n’a pas retenu l’attention qu’il méritait dans une mouvance où, pourtant, la référence à Nietzsche semble omniprésente et où une figure de proue comme Dominique Venner vouait une admiration réelle à cet historien allemand des idées et des mouvements politiques du 20ème siècle. L’ouvrage que Nolte consacre à Nietzsche est vaste, explore tous les aspects du 19ème siècle qui ont influé sur la maturation de la pensée de Nietzsche. Partons toutefois, pour ne pas nous disperser, de la notion, cardinale aujourd’hui dans la pensée dominante, d’Aufklärung, des Lumières, principal mouvement d'idées né au 18ème siècle. Nolte souligne à très juste titre que la notion d’Aufklärung repose d’emblée sur un paradoxe de taille: elle induit la vision somme toute poétique, d’une forte luminosité diurne qui chasse les ténèbres de la nuit mais force est de constater qu’une telle luminosité ne s’inscrit que dans la durée d’une seule journée. Aucune luminosité de cette nature ne dure éternellement. Croire qu’elle durera éternellement, dès qu’elle se manifeste à l’aurore, est l’illusion ridicule des adeptes naïfs, véhéments et finalement totalitaires et hystériques des Lumières, tels sont qui sont aujourd’hui, en nos états occidentaux, au pouvoir.

L’ouvrage d’Ernst Nolte, Nietzsche und der Nietzscheanismus, n’a pas retenu l’attention qu’il méritait dans une mouvance où, pourtant, la référence à Nietzsche semble omniprésente et où une figure de proue comme Dominique Venner vouait une admiration réelle à cet historien allemand des idées et des mouvements politiques du 20ème siècle. L’ouvrage que Nolte consacre à Nietzsche est vaste, explore tous les aspects du 19ème siècle qui ont influé sur la maturation de la pensée de Nietzsche. Partons toutefois, pour ne pas nous disperser, de la notion, cardinale aujourd’hui dans la pensée dominante, d’Aufklärung, des Lumières, principal mouvement d'idées né au 18ème siècle. Nolte souligne à très juste titre que la notion d’Aufklärung repose d’emblée sur un paradoxe de taille: elle induit la vision somme toute poétique, d’une forte luminosité diurne qui chasse les ténèbres de la nuit mais force est de constater qu’une telle luminosité ne s’inscrit que dans la durée d’une seule journée. Aucune luminosité de cette nature ne dure éternellement. Croire qu’elle durera éternellement, dès qu’elle se manifeste à l’aurore, est l’illusion ridicule des adeptes naïfs, véhéments et finalement totalitaires et hystériques des Lumières, tels sont qui sont aujourd’hui, en nos états occidentaux, au pouvoir.

Leurs Lumières ont débouché sur un nouvel âge sombre, ce qu’avait d’ailleurs prévu une figure emblématique des Lumières françaises, Condorcet (illustration), dès 1794: les Lumières, pensait-il, vont générer une inégalité pire que celle des âges dits «sombres» et conduire à des crimes bien plus retentissants que ceux commis en ces anciennes périodes dites de «ténèbres» (et Condorcet finira guillotiné…).

Leurs Lumières ont débouché sur un nouvel âge sombre, ce qu’avait d’ailleurs prévu une figure emblématique des Lumières françaises, Condorcet (illustration), dès 1794: les Lumières, pensait-il, vont générer une inégalité pire que celle des âges dits «sombres» et conduire à des crimes bien plus retentissants que ceux commis en ces anciennes périodes dites de «ténèbres» (et Condorcet finira guillotiné…).