lundi, 03 novembre 2025

Il faut relire les oeuvres d'Arnold J. Toynbee

Il faut relire les oeuvres d'Arnold J. Toynbee

Rodolfo S. Souza

Source: https://www.facebook.com/rodolfo.souza.7

Arnold J. Toynbee, qui est aujourd'hui malheureusement tombé dans l'oubli, fut l'un des plus grands historiens du 20ème siècle. Son ouvrage « A Study of History » (publié en 12 volumes entre 1934 et 1961) est l'un des plus grands traités théoriques d'histoire comparée, au même titre que des ouvrages tels que « Le Déclin de l'Occident » d'Oswald Spengler. « A Study of History » attire l'attention tant par son immense érudition que par l'ambition épistémologique et spirituelle de sa vision: formuler une métathéorie de l'histoire humaine qui ne se réduit à aucune science particulière, ni à une simple succession de faits — une histoire qui est à la fois philosophie, théologie et diagnostic civilisationnel.

Pour Toynbee, l'histoire ne doit pas être racontée à partir des États, des empires ou des individus, mais à partir des civilisations: de grandes totalités culturelles, spirituelles et sociales. Il a identifié environ 21 civilisations, des Sumériens et des Hellènes à l'Occident moderne, et a cherché à comprendre comment elles apparaissent, s'épanouissent et déclinent. Son originalité réside dans le fait qu'il ne considérait pas les civilisations comme des entités déterminées par la race ou la géographie, mais comme des organismes spirituels, façonnés par des réponses créatives aux défis de l'existence. Chaque civilisation naît d'un défi environnemental, social ou spirituel (famine, invasions, désordre moral, perte de sens) et ne survit que si une élite créative (une minorité inspirée) répond de manière adéquate à ce défi, en générant de nouvelles institutions, de nouvelles valeurs et de nouveaux modes de vie.

Lorsque cette élite perd son dynamisme, elle devient une minorité dominante (au lieu d'être créative), et la civilisation entre alors en déclin, remplacée par la passivité et la révolte des masses. Contrairement au biologisme d'Oswald Spengler, Toynbee rejette le déterminisme. Aucune civilisation n'est condamnée à mourir: sa mort survient lorsqu'elle perd le contact avec son élan spirituel originel, c'est-à-dire lorsque ses institutions cessent de servir la vocation créative et religieuse qui les a fondées. Le déclin est donc moral et spirituel, et pas seulement matériel ou politique.

Toynbee réintroduit également l'élément religieux dans la philosophie de l'histoire, à une époque dominée par le matérialisme historique et la sociologie sécularisée. Il croyait que le sens de l'histoire réside dans un rapprochement progressif avec le divin, et que les religions universelles (en particulier le christianisme, le bouddhisme et l'hindouisme dans leurs dimensions mystiques) représentent des tentatives de transcender le cycle d'ascension et de chute des civilisations.

Dans ses derniers volumes, Toynbee en vient à parler d'une histoire dont le point culminant n'est pas politique, mais spirituel: la quête humaine de l'union avec l'Absolu. Ce tournant mystique situe sa pensée en dehors du positivisme, du libéralisme et du marxisme.

14:55 Publié dans Histoire, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arnold j. toynbee, histoire, philosophie de l'histoire, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La fuite annuelle des cerveaux hors de France

La fuite annuelle des cerveaux hors de France

Peter W. Logghe

Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94

Ils ont terminé leurs études d'ingénieur à Polytechnique, ont peiné dans les écoles de commerce de l'EDHEC et ont enfin obtenu leur diplôme. Et pourtant, ils prennent l'avion pour partir vers des régions et des pays où ils n'ont pas fait leurs études. Chaque année, environ 15.000 jeunes quittent la France, comme l'indique le baromètre Ipsos 2025 pour cette année.

La fuite des cerveaux hors de France se poursuit et s'accentue. Les jeunes, qui, avec leurs diplômes d'ingénieurs, sont censés représenter l'élite intellectuelle de la nation, partent. Chaque année, « environ 10% de nos jeunes diplômés des écoles d'ingénieurs et 15% des diplômés français des écoles de management quittent la France ». Et si les pourcentages de la fuite des cerveaux peuvent être considérés comme « assez normaux » par Ipsos, l'institut de sondage, il n'en reste pas moins que l'évolution est alarmante.

La France est un pays en déclin, alors pourquoi y rester ?

Selon Ipsos, ce qui est alarmant dans ce pourcentage, c'est qu'il augmente chaque année. En 10 ans, 25% de diplômés français supplémentaires ont émigré à l'étranger. « Cela représente un risque structurel pour le renouveau et la compétitivité de la France », selon Ipsos. Une évolution alarmante, surtout quand on sait « que le pourcentage de diplômés qui quittent la France augmente avec le niveau d'études ». En d'autres termes, la France perd ses cerveaux.

Pourquoi tant de jeunes partent-ils ? Selon Ipsos, la réponse est claire: « Il existe en France des freins structurels à l'attractivité des talents. La fiscalité est perçue comme un lourd fardeau par la moitié des jeunes Français interrogés. Les salaires sont clairement insuffisants (pour 44%) et le marché du travail est trop rigide (pour 32% des jeunes Français) ».

Mais ce n'est pas tout. Si les jeunes intellectuels français quittent le pays, c'est aussi parce que « 70% des talents estiment que la France est un pays en déclin. 74% s'inquiètent de la situation économique et 81% de la situation politique ». 73% des jeunes Français interrogés attendent une action du gouvernement, mais avec un cinquième, voire peut-être déjà un sixième Premier ministre, ces jeunes intellectuels, qui constituent l'épine dorsale de la nation, ne sont malheureusement pas servis à leur guise !

Et la situation chez nous, en Flandre/aux Pays-Bas, est-elle vraiment meilleure ?

13:42 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emploi, fuite des cerveaux, france, actualité, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le magnétiseur magnetisé: l'art de Luc-Olivier d'Algange

Le magnétiseur magnetisé: l'art de Luc-Olivier d'Algange

par Frédéric Andreu

« Je ne puis me défendre de l’idée que le livre que nous écrivons est déjà écrit dans quelque « registre de lumière ». En écrivant, nous sommes des Servants. Une trame secrète se révèle peu à peu ». — Luc-Olivier d’Algange, Entretien avec André Murcie.

Porteur de la lampe poétique, Luc-Olivier d’Algange connaît l’art d’éclairer les blasons d’attente de nos âmes. On lit un texte de lui en se surprenant, parfois, à voir le monde par ses yeux. Et lorsque l’ouvrage se referme et que sa trace narrative s’estompe dans les brumes de l’oubli, il demeure en nous comme un bruissement de feuilles : trace d’une forêt enchantée qu’il a su éveiller en nous.

Les fieffés rêveurs que nous sommes savent que nos images oniriques dérivent parfois jusqu’aux rivages les plus secrets de Mnémosyne, mère des Muses. Peu savent, en revanche, que ces rivages, infrarouges et ultraviolets du monde suprasensible, sont aussi ceux où scintillent les récits de nos légendes. Car le monde légendaire prolonge la lumière naturelle : il fait rayonner, au-delà du visible, ces couleurs interdites au regard, mais familières à l’âme.

Laissant entrer ces fréquences suprasensibles, la prose dalgangienne évoque, par certains côtés, les vitraux d’église traversés par la clarté du sacré. J’ajouterais quelques rares estampes, celles d’Aude de Kerros, dont le magnétisme sourd des mêmes rêveries cheminantes : https://audedekerros.fr

Textes ajourés, estampes magnétiques ou vitraux d’église nous met en contact cette vie dans la vie qui nous attend avant la mort, celle qui pleut en rosée mystique sur les pétales de nos âmes — et non celle qui nous serait promise après la mort.

En contrepoint à l’approche héraldique de Luc-Olivier se tient l’approche étymologique de Philippe Barthelet. J’ai longtemps cherché à comprendre pourquoi deux factures aussi différentes semblaient participer d’une même tradition. Tout récemment, une réponse à cette question s’est imposée à moi: quand Luc-Olivier « remonte » la tradition vers les pistils, bourgeons et fleurs du langage — où butinent tant d’abeilles poétiques ! —, l’auteur du Voyage d’Allemagne descend, lui, vers le sol de cette langue où racines et bulbes des mots forment leurs rhizomes. D’où ces étymons qui émaillent presque chacune de ses phrases.

Ces deux explorations, aussi riches de découvertes soient-elles, ne sont pas sans risque : la première peut perdre le Petit Poucet lecteur non averti dans les Holzwege des brumes ésotériques ; la seconde risque de prendre les mots pour les choses. Cependant, mises bout à bout, ces deux œuvres forment un axe lumineux et vertical, absolument nécessaire en ces temps d’avachissement généralisé et de nivellement par le bas.

En elles-mêmes, les œuvres font et sont signes — car tout ce qui est n’est-il pas signe d’autre chose. Elles nous intiment dans l’idée que l’existence n’est que sous l’horizon de notre propre transfiguration, que du point de vue d’elle et d’elle seule. Au coeur de cette attente, les œuvres sont témoins, rappels, voire appels. À la fois balises et boussoles magnétiques, elles ont vocation à nous faire entendre - dans ce monde-ci - les échos de l’autre monde qui veille dans les marges du visible. On peut dire avec Ernst Jünger que l’art agit comme puissance d’orientation. Observons-le dans nos vies intimes : parfois, la montre de l’art se met à sonner quand nous sommes égarés dans les doublures factices de ce monde.Dans ces moments de tourmente, tout se passe comme si quelque chose de nous, en nous, mystérieux et nostalgique, se mettait soudain à résonner avec l’art. Cette résonance rend alors possible d’autres raisonnements plus affûtés que ceux issus de notre logique primaire. Plus encore, l’art nous intime dans l’idée que notre vie entière est, un jour ou l’autre, appelée à changer d’octave, à ôter ses vieux habits de l’âme. D’ailleurs, un des contes recueillis par les frères Grimm, Die Sterntaler, ne dit pas autre chose. Ôtant son unique chemise pour la donner à une enfant plus pauvre qu’elle, la jeune fille du conte voit tomber les étoiles du ciel qui se transforment en ducats d’or. Son vieil habit n’est autre ce qui nous voile la « légende éveillée », l’« imagination vraie » pourtant face à nos yeux de toute éternité. Non seulement l’or tombe dans la nouvelle robe miraculeuse de la jeune fille, mais encore les animaux de la forêt se mettent à lui parler, et elle à les comprendre ! Les fleurs deviennent des sceptres, les êtres apparaissent revêtus de leur manteau de sacre...

Cet écho « transfigurique » — dont le conte de fée conserve l’octave — est sans doute le plus haut et souverain qui dans une vie d’homme, il nous soit donné d’entendre. Mais il contient aussi sa part de risque : l’oubli de lui-même. Une fois sa conscience altérée, il est fatalement remplacé qui, par une théologie créationniste, puis un moralisme fossilisé et enfin une croyance athéiste. Autant de vérités chrétiennes dont Chesterton nous enseigne qu’elles seraient « devenues folles ». Bref, autant de château en ruine, de parodies du plan initial... On peut dire que lorsque le son initial disparaît, il est remplacé par un bruit, lui-même par un autre, et ainsi de suite, jusqu’au règne assourdissant du monde-machine.

« Le monde devient un monde-machine, toutes les souverainetés sont corrodées, arasées » écrit si justement Luc-Olivier. La catena aurea où scintillent tant d’oeuvres et de poèmes, agit alors comme un rappel du son primordial, un tocsin ; un antidote et un acte de résistance. S’il déplore, certes, ce paysage de chantier que devient notre monde, cet imaginaire en ruine que la technologie laisse derrière elle, Luc-Oliver d’Algange n’ignore pas non plus que la providence est inscrutable. C’est à travers les murs fissurés des ruines qu’il guette l’aurore. L’oeuvre de Luc-Olivier n’est ni progressiste, ni réactionnaire ; c’est à ce signe que l’on peut dire qu’elle est l’un des maillons de la catena aurea, chaîne d’or de la tradition.

« L’ennemi, c’est la planification du monde : l’homme-machine, le monde sans imprévu, sans feu », écrit Dominique de Roux dans Mémoires de l’inassouvissement. Disciple du faucon royal Dominique de Roux, Luc-Olivier n’ignore pas que des mains visqueuses, toujours à louvoyer et à comploter dans l’ombre, agissent aujourd’hui à ciel ouvert. Leur technologie noire, planificatrice et ensorcelante, brouille le message divin, le détourne de sa finalité libératrice. Ce dispositif vise un but : empêcher notre éveil individuel et collectif. Les grands planificateurs visent en effet moins notre mort physique que notre consentement au déclin et à la zombification. Pour ce faire, ils remplacent nos royaumes, nos récits fondateurs, nos arts et nos dieux par autant de doublures parodiques et subliminales. Leur stratégie a une force, mais aussi une faiblesse, elle est reconnaissable entre toutes. Celle-ci consiste toujours à présenter la copie à la place de l’original, avant de l’imposer comme la norme. Le règne contemporain de l’« art conceptuel » est emblématique de ce processus. Heureusement, Aude de Kerros s’est employée à démasquer le dispositif. Mais sans aller jusqu’à s’interroger sur l’essence de cet art. Pourtant, rien de nouveau sous le soleil. Ce dispositif, à l’œuvre dans la laideur contemporaine, n’est-il pas inscrit dans l’essence même de la technique ? Aussi bien actif dans l’asphalte qui recouvre la terre, l’écran de l’ordinateur qui s’érige en fenêtre, le dispositif ainsi à imposer le faux art pour le vrai.

L’art qui contient un secret, un magnétisme, une orientation, doit être remplacé par un autre, bidulaire, qui n’en contient pas. La finalité du dispositif est d’obombrer notre potentiel transfigurique, d’opacifier la conscience collective. Mais, aussi, à mesure que la vie se parodise en palais de miroir technique et administratif, augmente la nostalgie du fil d’Ariane. C’est donc en ces temps de règne sans partage des Titans et des Cyclopes, que poèmes, estampes et vitraux redeviennent autant d’aiguilles magnétiques de notre horloge intérieure.

Oui, Luc-Olivier d’Algange : la Tradition n’est pas derrière nous, mais devant nous.

Et les œuvres d’art en sont les balises secrètes.

Contacts :

dalgangelucolivier@gmail.com

audedekerros@yahoo.fr

phiiippe.barthelet@orange.fr (s’écrit avec trois « i »)

13:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 02 novembre 2025

Carlos X. Blanco énonce une critique marxiste de la théorie de l’Empire chez Gustavo Bueno

Carlos X. Blanco énonce une critique marxiste de la théorie de l’Empire chez Gustavo Bueno

Source: https://socialismomultipolaridad.blogspot.com/2025/11/la-...

Carlos X. Blanco distingue, dans une optique critique du matérialisme philosophique de Gustavo Bueno, entre empires absorbants et unificateurs, proposant une vision plus proche du marxisme et de l’idée d’empire comme forme d’émancipation des peuples.

Gustavo Bueno et Carlos X. Blanco

Carlos X. Blanco, bien qu’issu de l’école de Gustavo Bueno, s’en éloigne en réinterprétant le concept d’empire d’un point de vue plus historiciste et marxiste. Dans son ouvrage sur la géopolitique de l’Empire espagnol, Blanco introduit une distinction clé entre empires absorbants et unificateurs, qui s’éloigne de la classification de Bueno qui voyait des empires générateurs et prédateurs, telle que cela fut présenté par ÑTV España.

Différences clés entre Blanco et Bueno

Gustavo Bueno distingue entre :

- Empires générateurs : qui créent des structures politiques et culturelles durables (comme l’Empire romain ou l’Empire espagnol).

- Empires prédateurs : qui extraient uniquement des ressources sans laisser d’institutions solides (comme l’Empire britannique ou belge en Afrique).

Carlos X. Blanco, quant à lui, propose :

- Empires absorbants : qui détruisent les identités des peuples intégrés, en les homogénéisant sous une seule culture dominante.

- Empires unificateurs : qui respectent et articulent les différences culturelles, ethniques et politiques, en les intégrant dans une structure commune sans les annihiler.

Cette distinction ne se limite pas à la sémantique : Blanco l’utilise pour revendiquer le rôle de l’Empire espagnol comme empire unificateur, ayant permis la survie de multiples peuples, langues et cultures sous une unité politique commune. En ce sens, il s’oppose à la Légende Noire comme à la Légende Rose, proposant une troisième voie qui reconnaît la complexité du processus impérial hispanique.

Approche marxiste et émancipatrice

Blanco donne une tournure marxiste au concept d’empire, s’éloignant de l’impérialisme comme domination économique et politique, pour s’approcher de l’idée d’empire comme structure de libération face au chaos, à la fragmentation ou à la domination des puissances étrangères. Dans ce cadre:

- L’empire peut constituer une forme de résistance culturelle face à la mondialisation néolibérale.

- L’Hispanité se présente comme une alternative civilisatrice à l’anglosphère, avec des racines dans une tradition communautaire, catholique et populaire.

- L’empire unificateur devient un outil d’émancipation des peuples, et non leur soumission.

Implications géopolitiques

Blanco voit dans la restauration de l’héritage impérial espagnol une voie pour reconstruire une identité commune entre les peuples hispaniques, tant en Espagne qu’en Amérique. Cette vision comporte des implications politiques et culturelles profondes:

- Rejet du nationalisme fragmenteur et de l’européisme technocratique.

- Défense d’une unité hispanique basée sur la tradition partagée et la souveraineté populaire.

- Critique du modèle libéral et de l’hégémonie culturelle anglo-saxonne.

En résumé, Carlos X. Blanco redéfinit le concept d’empire d’une perspective marxiste et traditionaliste, proposant une alternative à la pensée dominante, aussi bien à gauche qu’à droite. Cette vision est reliée à d’autres penseurs hispaniques comme Bolívar, Mariátegui, ainsi qu’à des marxistes internationaux tels que Lénine, Gramsci, La Grassa et Preve.

20:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : empire, notion d'empire, carlos x. blanco, gustavo bueno, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Beaucoup d'argent des contribuables allemands pour l'extrême gauche

Beaucoup d'argent des contribuables allemands pour l'extrême gauche

Peter W. Logghe

Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94

Le ministre allemand de la Culture, Wolfram Weimer (CDU), a critiqué la remise d'un prix à une maison d'édition d'extrême gauche. Selon son porte-parole, aucun « signe suspect » de « glorification de la violence » n'a été découvert chez l'éditeur concerné, a-t-il déclaré au portail d'information Nius. Pour la cinquième fois, cette maison d'édition, baptisée « Verbrecher Verlag » (littéralement « maison d'édition criminelle »), a reçu une prime de 18.000 euros. En 2013, la maison d'édition a publié le livre « Gedenken abschaffen » (Supprimer la mémoire), dans lequel tout souvenir des bombardements de Dresde est rejeté et rendu suspect. Le collectif d'auteurs « Rechercheteam Dresden » avait déjà publié une liste des « lieux de rencontre de l'extrême droite » dans la ville de Dresde. Peu après cette publication, le bureau d'une association qualifiée d'extrême droite a été gravement endommagé.

Le ministre allemand de la Culture, Wolfram Weimer (CDU), a critiqué la remise d'un prix à une maison d'édition d'extrême gauche. Selon son porte-parole, aucun « signe suspect » de « glorification de la violence » n'a été découvert chez l'éditeur concerné, a-t-il déclaré au portail d'information Nius. Pour la cinquième fois, cette maison d'édition, baptisée « Verbrecher Verlag » (littéralement « maison d'édition criminelle »), a reçu une prime de 18.000 euros. En 2013, la maison d'édition a publié le livre « Gedenken abschaffen » (Supprimer la mémoire), dans lequel tout souvenir des bombardements de Dresde est rejeté et rendu suspect. Le collectif d'auteurs « Rechercheteam Dresden » avait déjà publié une liste des « lieux de rencontre de l'extrême droite » dans la ville de Dresde. Peu après cette publication, le bureau d'une association qualifiée d'extrême droite a été gravement endommagé.

Une deuxième subvention a attiré encore plus l'attention. Le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la ville de Mari ont décerné le Grimme Online Award au site web « afd-verbot.de » du Zentrum für Politische Schönheit, un groupe d'extrême gauche. Ce site plaide ouvertement en faveur de l'interdiction du parti d'opposition AfD et présente les représentants du parti comme des ennemis criminels de la Constitution. Selon la chancellerie du Land, ce choix a été fait « par une commission indépendante et des experts ». La subvention s'élève à 2,51 millions d'euros, soit 85 % des ressources opérationnelles de l'association.

Pendant ce temps, l'Allemagne est en proie aux flammes. Le lundi 6 octobre, le pavillon de chasse Thiergarten de la princesse Gloria von Thurn und Taxis (près de Ratisbonne) a été entièrement détruit par un incendie, comme vous avez pu le lire sur le site web de l'hebdomadaire anversois 't Pallieterke. Meubles anciens, lustres, porcelaine, collection complète d'objets de chasse : tout a été détruit. Très vite, on a soupçonné qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Peu après l'incendie, un « commando Antifa » a revendiqué la responsabilité de l'incendie via le portail Internet d'extrême gauche Indymedia. Selon ce commando, l'attaque est un avertissement à la maîtresse des lieux, car Gloria von Thurn und Taxis ne cache pas son amitié avec Alice Weidel, présidente de l'AfD. Et cela n'est bien sûr pas acceptable pour la gauche tolérante en Allemagne.

Entre-temps, le danger continue de venir de la droite et les contribuables allemands continuent de débourser des sommes considérables pour financer toutes sortes de clubs d'extrême gauche. À qui cela profite-t-il ? Et surtout, pourquoi un parti centriste comme la CDU laisse-t-il passer tout cela ? Pourquoi n'intervient-il pas, par exemple sur le plan financier ? Considère-t-il ses propres électeurs comme des idiots ?

Ainsi, le centre-droit ou les conservateurs semblent encore pires que la gauche : avec une politique de gauche, on sait à quoi s'attendre, tandis qu'un gouvernement de centre-droit ou conservateur prétend faire les choses « différemment », alors que rien ne change, bien au contraire.

Récemment, quelqu'un m'a dit : « Un gouvernement de droite est un gouvernement qui commet les mêmes bêtises qu'un gouvernement de gauche, mais à un rythme plus lent ». Ne peut-on vraiment pas attendre davantage d'une politique de droite ?

15:37 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, allemagne, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du numéro 74 de la revue War Raok

Parution du numéro 74 de la revue War Raok

Editorial

Défendre l’idée de patrie … c’est défendre l’âme de la nation bretonne !

Parmi les idées qui sont particulièrement attaquées, et au premier rang d’entre elles par ceux qui rêvent et encouragent un idéal internationaliste, se trouve au premier chef celle de la patrie.

Aujourd’hui, sachez bien qu’il n’y a guère d’idée plus attaquée, menacée constamment par des idéologies comme le socialisme, cette religion de la fausse fraternité, les libres penseurs qui, dans l’assaut désespéré qu’ils donnent à toutes nos traditions, déclarent l’idée de patrie étroite et surannée, sans oublier bien sûr les chantres du libéralisme et leurs oraisons jaculatoires au néant !

La patrie est attaquée également par certains esprits « forts », ou plutôt prétendument forts tant il est vrai que ces nouveaux esprits imbus d’eux-mêmes ne sont en réalité que des faibles d’esprit qui s’imaginent que « l’universalité » doit nécessairement s’accompagner d’un effacement total des peuples et des nations et d’un renoncement à ce que celle-ci, historiquement, charrie de grandeur, de dévouement et de sens de l’honneur.

C’est même ce que ces beaux esprits ont appelé bien souvent l’étroitesse. Leur intellectualisme étouffe dans ses limites ! Et n’osant pas toutefois l’attaquer ouvertement, c’est alors qu’ils en cherchent les moyens plus obliques, et les ayant trouvés, c’est ainsi qu’ils deviennent et qu’ils sont vraiment plus dangereux.

L’attaque est d’autant plus redoutable qu’elle est sournoise et que son enjeu est masqué. Dans ce combat, notre combat de nationaliste breton, ce qui se joue n’est rien d’autre que la survie de l’âme bretonne, véritable communication héréditaire de sentiments et d’idées.

Mais les ennemis de l’âme bretonne sont bien nombreux. S’ils n’ont pas nécessairement de nom, ont du moins un visage, ce sont tous ceux qui veulent éradiquer les plus belles et anciennes traditions de Bretagne et du peuple breton. Et parmi celles-ci plus que toutes autres, celles qui, parce qu’elles témoignent de l’âpreté des combats passés et de la force du lien sacral, unissent les unes aux autres les générations. Toucher aux traditions, c’est toucher au patrimoine génétique de la Bretagne, c’est affaiblir ses défenses immunitaires… C’est donc prendre le risque d’affaiblir durablement l’âme de la nation bretonne, c’est prendre le risque d’anéantir la civilisation qu’elle porte et qui s’incarne en elle. On ne saurait toucher les unes sans atteindre mortellement les autres.

Grâce à notre grande histoire nationale, grâce aux épreuves subies en commun, grâce aux exemples et aux leçons de quelques grands hommes de Bretagne… s’il y a une patrie qui soit vraiment un organisme, quelque chose d’harmonieusement complexe, de véritablement vivant, qui ne soit pas une abstraction mais une réalité, … c’est la patrie bretonne ! Notre longue histoire n’est pas seulement, comme beaucoup d’autres et je pense tout particulièrement à celle de notre voisin, véritable agrégat de pièces assemblées au hasard des batailles, une succession de dates, un enchaînement de faits, une alternative de prospérités et de revers... Elle est, encore et surtout, une tradition. Du milieu même de ses vicissitudes, une intention générale se dégage, identique à elle-même depuis des siècles et des siècles et c’est ce qui achève de vivifier cette idée de patrie.

Enfin, je dirais volontiers de l’amour de la patrie ce qu’on peut dire du besoin de croire. Cet amour nous l’apportons avec nous en naissant et ce n’est pas pour la fortifier ou la glorifier que nous avons besoin de longs raisonnements ou de brillants sophismes.

Voilà bien des raisons de croire que, dans un monde moderne et quelque peu perturbé, l’idée de patrie n’est pas près de périr.

Padrig Montauzier, directeur de publication.

SOMMAIRE N° 74

Buhezegezh vreizh, page 2

Editorial , page 3

Buan ha Buan, page 4

Tribune libre

Portrait du Progressiste, page 11

Environnement

La Bretagne défigurée : un autre mémoricide, page 12

Société

La révolte des Penn Sardin et Joséphine Pencalet , page 16

Hent an Dazont

Votre cahier de 4 pages en breton, page 19

LES CAHIERS DE L’EMSAV

Yann Fouéré, patriote, infatigable combattant… , page 23

Yann Fouéré, une vie au service du peuple breton, page 24

Politique

Pour un renouveau de la nation bretonne, page 32

Histoire de Bretagne

Un jeune lévrier nommé Yoland, page 34

Nature

Le Faucon crécerelle, page 36

Lip-e-bav

Sardines bretonnes au gros-plant, page 37

Keleier ar Vro

Breizh-a-live, un baptême réussi, page 38

Bretagne sacrée

L’abbaye de Beauport, page 39

15:17 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, bretagne, traditions, traditions bretonnes, pays celtiques, celtisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Retour sur une votation inaperçue

Retour sur une votation inaperçue

par Georges Feltin-Tracol

En cette fin de mois d’octobre, la dernière lubie d’Emmanuel Macron serait de soumettre la réforme des retraites décalée, suspendue ou abrogée à un possible référendum. La démarche est étonnante pour un sujet d’une si grande complexité qu’il ferait passer la rédaction des traité de Maastricht de 1992 et constitutionnel européen de 2005 pour d’aimables facéties adolescentes. Un tel scrutin se révélerait aussitôt en plébiscite sur la personne même de l’actuel chef de l’État hexagonal. Oserait-il se suicider politiquement au point de cramer son éventuel retour élyséen en 2032 surtout si l’horrible « extrêêêêêêêêêêêêêêêême droite » arrivait au pouvoir en 2027 ? La proposition présidentielle appartient pour l’instant à une divagation exprimée à haute voix.

La Confédération helvétique a l’habitude de convoquer ses citoyens à l’occasion de référendums – les votations –, souvent d’initiative populaire, c’est-à-dire lancées à partir d’un nombre suffisant de signatures. Les électeurs ont ainsi le droit d’annuler les décisions prises par le pouvoir législatif et mises en application, régime d’assemblée oblige, par le pouvoir exécutif.

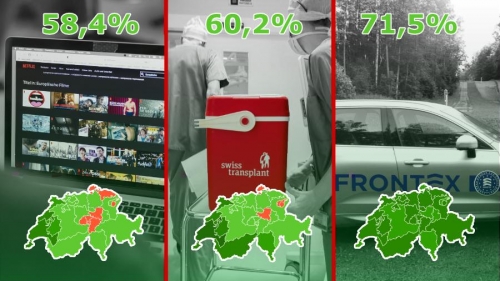

Le 28 septembre 2025, deux votations se tenaient à l’échelle nationale. L’une d’elles concernait le sort de la loi sur l’e-ID. Il s’agit de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur l’identité numérique et d’autres moyens de preuves électroniques. Le gouvernement suisse – le Conseil fédéral – entend dématérialiser tous les documents officiels dont la carte d’identité dans une application conçue par les services de l’État suisse sur les fameux téléphones intelligents. Les autorités précisent volontiers que cette démarche demeure facultative. Les non-détenteurs de ces mini-ordinateurs portatifs ne seront pas affectés… pour l’instant.

Le résultat de ce vote est très serré: le oui l’emporte à 50,39 % (49,61 % de non). La participation s’élève à 49,55 %. Si les cantons de Genève, du Tessin et de Vaud ont voté « oui », le Valais, le canton de Neuchâtel et celui du Jura s’y sont opposés nettement. On doit regretter la forte abstention pour un scrutin déterminant. Les Suisses ne perçoivent pas les risques et autres méfaits de l’intrusion de la cybernétique, d’État comme des entreprises, dans leur vie privée. Outre leur faible esprit civique pour la circonstance, les Suisses ne se rendent pas compte du détournement de la procédure. L’approbation du 28 septembre 2025 annule en effet le refus du 7 mars 2021. Ce jour-là, une votation rejetait la loi du 27 septembre 2019 sur les services d’identification électronique à 64,36 % avec une participation de 51,29 %. Commentateurs, politiciens et experts crurent que cette hostilité populaire résultait du climat de méfiance suscité par l’épisode covidien.

Ce rejet momentané ne signifia nullement l’émergence d’une attitude réfractaire ou contestataire. Un trimestre plus tard, le 13 juin 2021, les Suisses acceptaient à 60,20 % la loi sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de covid-19. Comment expliquer cette contradiction électorale flagrante ? Un important travail de persuasion sur l’opinion publique suisse a permis l’acceptation au final de ces choix liberticides. Sur la même lancée négative, le 26 septembre 2021, la Suisse approuvait le mariage pour tous à 64,10 % !

Ces quelques exemples infirment la vision, largement défendue naguère par des Gilets jaunes naïfs, du référendum d’initiative citoyenne comme méthode radicale de résolution des problèmes politiques, sociaux et économiques. Les chantres du référendum vu en deus ex machina de la politique méconnaissent toujours le rôle et l’impact du système informationnel – médiatique sur la population. On retrouve ce phénomène dans le verdict des cours d’assises avec des jurés tirés au sort sur les listes électorales. Le manque criant de preuves tangibles (un corps jamais retrouvé) n’empêche pas la condamnation d’un accusé qui n’a jamais avoué et, au contraire, clamé son innocence.

L’emploi du référendum comme moyen de surmonter les pesanteurs institutionnelles enrobées sous le mantra surgi de la novlangue de l’« État de droit » n’est plus d’actualité. Un référendum est-il encore possible en France afin de contenir les autorité judiciaire hypertrophiée ainsi que l’ingérence des agences administratives indépendantes ? Une révision radicale de la Constitution de 1958, défigurée, pervertie et déséquilibrée, par l’article 11 ne serait-elle pas empêchée par un avis du Conseil constitutionnel ? Le gouvernement pourrait-il passer outre, quitte à engager l’épreuve de force et ouvrir les bureaux de vote malgré les menaces du dit-conseil ? À part quelques exceptions, le système médiatique, bras armé du Conseil constitutionnel, dénoncerait une soi-disant manœuvre despotique de la part du pouvoir. Le Conseil constitutionnel annulerait de facto tout résultat au préalable entaché par une abstention assez forte.

Décevons immédiatement les tenants du pouvoir populaire ! Le référendum n’est pas une panacée. Pour que la procédure référendaire soit optimale, il faut appliquer au quotidien une véritable démopédie, une instruction civique et politique permanente des citoyens. Cette exigence impliquerait en contrepartie une indispensable politisation des enjeux et des personnes. Or, avec le développement de nouveaux pouvoirs (militaire – renseignement, système médiatique, pègres, complexes techno-industriels et bio-technologiques) et la consécration de l’hyper-individualisme anomique, la tripartition institutionnelle chère à Montesquieu, s’estompe. La neutralisation du politique demeure l’événement principal de la présente phase historique de transition épochale, un interrègne confus entre une Modernité tardive, un postmodernisme wokiste et une Post-Modernité archéofuturiste.

Loin d’être une île isolée au cœur du continent européen, la Suisse démontre dès à présent par ses comportements électoraux sa pleine intégration aux rouages euro-atlantistes et globalistes du collectif occidental cosmopolite si bien qu’elle en est le vingt-huitième membre officieux de la pseudo-Union européenne. Sa neutralité devient formelle, rhétorique et illusoire. Le peuple suisse ne peut plus aller à l’encontre de cette assimilation silencieuse. Son modèle politique fondé sur le fédéralisme, la subsidiarité et le référendum s’étiole. Un mythe politique disparaît.

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 172, mise en ligne le 29 octobre 2025 sur Radio Méridien Zéro.

14:33 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : référendum, actualité, suisse, votation, europe, affaires européennes, europe alpine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Élections législatives argentines: victoire à la Pyrrhus pour Milei?

Élections législatives argentines: victoire à la Pyrrhus pour Milei?

Raphael Machado

Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069794930562

Beaucoup d'observateurs ont été surpris par les résultats favorables obtenus par Milei lors des élections législatives argentines, qui visaient le renouvellement de la moitié de la Chambre des députés et d’un tiers du Sénat.

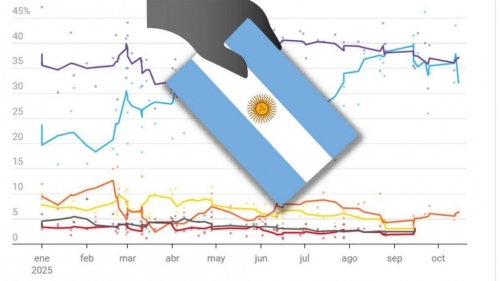

La coalition La Libertad Avanza, dirigée par Javier Milei, a obtenu un peu plus de 9,3 millions de voix (40%), tandis que son principal rival, la coalition Fuerza Patria, dirigée par Cristina Kirchner, a recueilli 7,7 millions de voix (34%).

Le résultat est comparé à celui des élections législatives de 2023, où la coalition La Libertad Avanza avait atteint 6,8 millions de voix (28%) et la coalition kirchneriste Unión por la Patria 9,2 millions (38%).

Cette comparaison sert de base pour analyser le paysage politique argentin comme étant un paysage où le peuple continue de faire confiance à Milei et de miser sur "des réformes difficiles". On utilise également ces résultats pour critiquer les analyses qui pointent les erreurs et la perte de popularité de Milei.

Mais il y a beaucoup de superficialité et de précipitation dans un tel raisonnement.

Tout d’abord, il y a une grande différence entre les élections de 2023 et celles de 2025: la consolidation de presque toutes les forces "de droite" dans la coalition La Libertad Avanza. En 2023, Mauricio Macri dirigeait la coalition Juntos por el Cambio, avec 6,4 millions de voix (26%). En 2025, les forces menées par Macri se sont alignées sur La Libertad Avanza, unifiant leurs forces avec celles de Milei.

Il n’existe plus de "troisième force" politique argentine représentée par une droite libérale centriste; la politique argentine se consolide en seulement deux grands camps.

Prendre en compte ce facteur remet en question la narration triomphaliste, car si l’on additionne les voix du camp macriste et celles de Milei, la coalition de ce dernier aurait dû dépasser les 13 millions de voix.

La droite a donc perdu 4 millions de soutiens entre 2023 et 2025. Mais ces soutiens perdus ne sont pas passés au kirchnerisme, car la gauche a aussi perdu des électeurs, mais seulement 1,5 million durant cette même période.

La démographie électorale de base aide à expliquer une partie du phénomène: en 2023, 24,5 millions d’Argentins ont voté valide, contre 22,9 millions en 2025.

Un autre facteur est le renforcement du fédéralisme, avec des gouverneurs provinciaux formant la coalition Provincias Unidas, qui a recueilli 1,5 million de voix. Le reste des voix "perdues" s’est dispersé entre de nombreuses autres micro-coalitions (Innovación Federal, Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Nuevos Aires, etc.).

Dans ce sens, ce que montre le résultat de ces élections, c’est une déception du peuple argentin envers la politique traditionnelle. Le peuple en a assez de Milei, mais ne veut pas voter pour Kirchner. Les Argentins attendent donc une nouvelle alternative politique — mais il n’y a rien à l’horizon. En attendant, la tendance est à une baisse progressive de la participation populaire, ainsi qu’à une augmentation du soutien à des micropartis localistes ou radicaux.

Pour Milei, c’est une victoire à la Pyrrhus.

D’abord, parce qu’elle n’a pas permis d’obtenir la majorité parlementaire, de sorte que le législatif restera fracturé et contre Milei.

Ensuite, parce qu’elle a été une victoire obtenue grâce au pouvoir d’autrui, avec l’aide financière des États-Unis, qui ont fourni 40 milliards de dollars pour maintenir l’Argentine à flot. Sans cet argent, le peso argentin aurait été en chute libre en pleine période électorale.

Cette même aide financière résulte d’un accord entre l’oligarque Robert Citrone (photo) et le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent. Citrone a misé une grande partie de ses fonds sur l’Argentine au début du mandat de Milei, mais lui et d’autres investisseurs n’ont pas vu de résultats satisfaisants.

L’argent qui entre a pour seul but de stabiliser la monnaie argentine juste le temps que Citrone et d’autres investisseurs puissent partir du pays, en limitant leurs pertes.

Après que cet effet d’injection d’argent aura disparu, l’Argentine continuera à s’enfoncer.

Par exemple, selon les données publiées la semaine dernière par la Banque centrale argentine, le taux de défaut des familles argentines a atteint son niveau le plus élevé depuis 2010 (date du début de la série statistique), et les taux d’intérêt sur les prêts personnels ont atteint 74%.

Pour les entreprises, la situation est encore pire. Le coût de financement des avances en compte courant (couramment utilisées pour payer les salaires) est de 190% par an, le plus haut niveau de l’histoire argentine depuis la publication de cette statistique en 2009.

En résumé, Milei n’a obtenu qu’une survie. Et cette survie a été octroyée par des tiers, et non même en raison de Milei, mais pour garantir la sécurité financière des investisseurs étrangers qui ont parié gros sur le succès argentin.

14:14 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : javier milei, argentine, amérique du sud, amérique ibérique, amérique latine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 01 novembre 2025

L'Europe et le financement de l’Ukraine: la logique d’une soumission progressive

L'Europe et le financement de l’Ukraine: la logique d’une soumission progressive

Elena Fritz

Source: https://t.me/global_affairs_byelena

Le rapport d’Euractiv (https://www.euractiv.com/news/rapporteur-the-ukraine-funding-option-europe-fears/) sur la « Option de financement de l’Ukraine » décrit en réalité un cas typique de mauvaise analyse géopolitique.

L’Europe tente de compenser une crise stratégique par une symbolique financière – c'est quasiment un idéalisme moral dépourvu de substance stratégique.

1. L’illusion de la mission morale

- L’Europe a interprété le conflit ukrainien en catégories morales – démocratie contre autocratie, bien contre mal.

- Elle se condamne ainsi à la cécité face à la structure de la politique internationale :

- Les puissances n’agissent pas pour paraître morales, mais pour préserver leurs intérêts et leur sécurité.

- En interprétant la guerre comme un "combat entre civilisations" plutôt que comme une collision d’architectures sécuritaires, elle perd la compréhension de la mécanique que constitue l’équilibre des pouvoirs.

2. L’argent remplace la stratégie

- L’« option de financement » n’est pas un signal économique, mais un signal politique.

- Au lieu d’élaborer une véritable architecture de paix pour l’Europe de l’Est, Bruxelles crée des lignes de crédit, des fonds et des constructions juridiques.

- L’UE se comporte comme un joueur cherchant à couvrir sa défaite stratégique par de nouveaux engagements.

- Mais l’argent ne peut remplacer la géographie. La guerre en Ukraine est un conflit d’influence, non de ressources budgétaires.

- Ceux qui veulent gérer une guerre financièrement plutôt que la résoudre politiquement la prolongent.

3. La fiction juridique

- L’affirmation d’une « base légale solide » pour l’utilisation des avoirs russes gelés est un embellissement diplomatique.

- Pour un réaliste, ce n’est qu’un acte de pouvoir déguisé en droit.

- En pratique, le principe de propriété est sacrifié pour démontrer une unité politique.

- Ainsi, l’Europe sape ce qui a, jusqu’ici, soutenu sa puissance – la crédibilité de son ordre juridique.

- À Moscou, Pékin et New Delhi, ce message est clair : « Votre argent n’est en sécurité chez nous que tant que vous nous obéissez. »

4. La chape superstructurelle américaine

- Cette architecture financière n’est pas un projet européen – c’est la poursuite institutionnalisée de la stratégie géopolitique américaine.

- Depuis 2022, l’UE opère dans l’ordre dirigé par les États-Unis, non comme un acteur autonome, mais comme une branche financière de l'endiguement.

- Washington définit l’objectif stratégique (limiter la Russie), l’UE en supporte les coûts économiques.

- Ce n’est pas un partenariat, mais une hiérarchie.

- L’Europe s’est dégradée de sujet de la politique de puissance à l’instrument des intérêts de sécurité étrangers.

5. La peur face à la réalité

- Le titre de l’article – « L’Europe a peur » – est exact, mais pas dans le sens moral.

- L’Europe ne craint pas la Russie, mais la prise de conscience qu’elle ne contrôle plus sa propre politique de sécurité.

- Elle redoute qu’une réorganisation souveraine de l’Eurasie implique de sortir du manteau de protection américain.

- Mais cela serait la condition de toute maturité stratégique.

- Au lieu de cela, l’UE s’accroche à des dépendances transatlantiques qui la fragilisent économiquement et la paralysent politiquement.

Conclusion – Le prix de l’auto-tromperie

- D’un point de vue réaliste, la guerre en Ukraine n’est plus une lutte pour des territoires, mais un conflit systémique portant sur l’ordre d'agencement de la puissance future en Eurasie.

- L’Europe s’est réduite dans ce conflit à un acteur secondaire – qui fait beaucoup de bruit en énonçant des principes moraux mais qui est devenu géopolitiquement sans importance.

- L’« option de financement de l’Ukraine » n’est donc pas un instrument de puissance, mais un symbole de la perte de toute autonomie stratégique.

Selon Mearsheimer :

- Les États qui justifient leur politique extérieure par la morale sont vaincus par ceux qui la calculent rationnellement.

- L’Europe ne paie pas aujourd’hui pour l’Ukraine – mais pour conserver l’illusion de pouvoir être une grande puissance sans en être une.

11:19 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europa, ukraine, affaires européennes, actualité, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’économie est cyclique et le capitalisme intrinsèquement instable : l’échec de l’école de Chicago et l’effondrement des États-Unis

L’économie est cyclique et le capitalisme intrinsèquement instable : l’échec de l’école de Chicago et l’effondrement des États-Unis

de Fabrizio Pezzani

Source: https://www.ariannaeditrice.it/articoli/keynes-aveva-ragi...

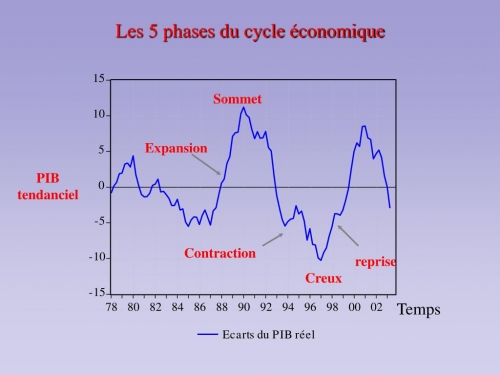

Face au chaos mondial, il ne faut pas oublier les visions prophétiques mais réalistes de John Maynard Keynes, que les chercheurs ayant continué à défendre sa conception de la cyclicité naturelle de l’économie ont renforcées par des analyses empiriques des faits. Si nous voulons soutenir une vision anthropologique de la crise, nous ne pouvons pas dissocier la connaissance des outils dont nous disposons de celle des sujets qui utilisent ces outils pour satisfaire leurs besoins.

Lorsque Keynes affirme que le capitalisme est naturellement instable, il relie également cette observation à la dynamique de la nature humaine, qui fait du capitalisme un instrument destiné à réaliser les désirs. En ce sens, on ne peut dire que le capitalisme existe indépendamment de la structure psychique des hommes qui le créent et le gouvernent ; en d’autres termes, il n’existe pas un capitalisme en tant qu’entité abstraite, mais il existe des hommes capitalistes qui façonnent ce modèle de relations économiques au sein d’un système social. Sa dynamique est dans un équilibre instable parce qu’il n’existe pas de systèmes, même sophistiqués, permettant de définir la notion de juste profit.

Si l’on pouvait, en se limitant à la détermination du résultat d’exploitation, définir « rationnellement » et avec certitude quelle part revient au capital investi et quelle part revient aux travailleurs, la plupart des luttes sociales s’en verraient peut-être allégées. Dans la tradition juive, l’institution de l’année sabbatique et dans la tradition chrétienne, l’institution de la période jubilaire avaient pour but d’annuler les positions de dette et de crédit entre les différents membres de la société ; ainsi, on posait une limite temporelle à l’accumulation. Tout cela n’est plus possible aujourd’hui.

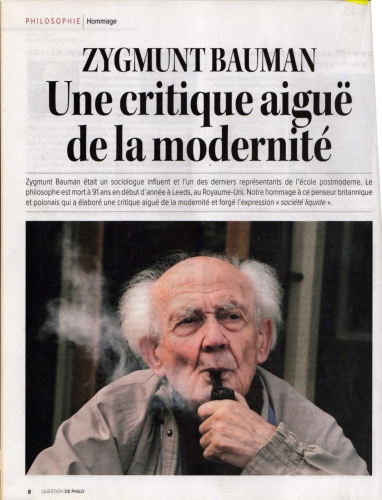

Pour reprendre la définition de « société liquide » que Bauman utilise pour décrire un système social en constante mutation et difficile à stabiliser, on peut étendre ce même concept, aujourd’hui, à l’économie qui, dans le cadre d’une société liquide, ne peut qu’être elle-même liquide. Il est donc naturel que l’économie, et encore plus la finance, deviennent un système perpétuellement instable, car il n’est pas possible de définir la « mesure » dans la répartition du bonheur ou de la richesse, si celle-ci est fonction de la réalisation du bonheur.

Contrairement aux systèmes mécaniques ou naturels pour lesquels la mesurabilité permet de déterminer les lois physiques qui les régissent, en mettant en évidence le risque de points ou de moments de rupture – la chute d’un grave, la portée d’une grue, la combinaison d’agents chimiques, la mesure des paramètres biologiques d’un organisme – dans la société, le système relationnel de personnes différentes, dont la composante émotionnelle et psychique n’est pas mesurable, rend impossible la détermination du point de non-retour d’un processus déséquilibrant la société elle-même.

Il n’est pas possible de dire quel est le pourcentage de personnes sous le seuil de pauvreté qui représente le dernier stade avant l’effondrement, ni de faire de même pour la concentration de richesse, le chômage ou d’autres pathologies sociales. Simplement, la société humaine ne possède pas d’éléments certains et mesurables de son point de rupture, et toutes les révolutions et guerres de l’histoire démontrent l’incapacité à prévoir le krach.

Si Louis XVI avait compris le niveau de misère de la population française, il aurait envoyé des chariots de pain et non des soldats. Il en a été de même pour la Russie des Romanov et les États-Unis contre la couronne anglaise. L’histoire confirme la vision de Keynes et annonce l’échec d’un libéralisme qui, sans règles morales, devient dévastateur car il finit par favoriser la partie la plus barbare de l’homme.

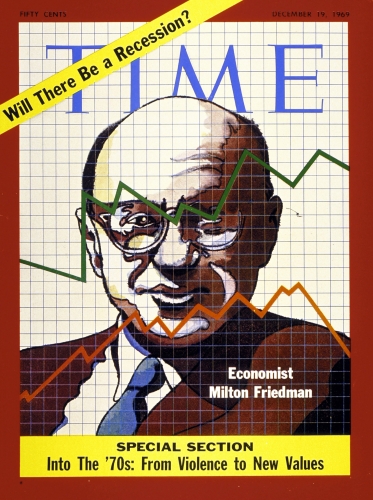

L’école de Chicago, représentée par Milton Friedman – qui a reçu le prix Nobel en 1976, deux ans après celui de Hayek de l’École de Vienne, qui campait sur une position contraire – a fini par s’opposer à la fausseté de ses hypothèses, dans lesquelles la réalité doit s’adapter au modèle, et le cas du Chili de Pinochet est l’expression la plus évidente de la grossière erreur de ne pas considérer l’histoire et la nature humaine dans la vie sociale.

Penser qu’on peut appliquer la même recette à des réalités profondément différentes, comme c’était le cas du Chili, avec ses disparités de richesse et son retard culturel, aurait été impossible dans une réalité comme celle d’Amérique du Nord. L’ignorance n’est jamais le problème que doit affronter l’évolution de la science, mais plutôt l’arrogance de ceux qui se considèrent investis de la vérité indiscutable ; malheureusement, c’est toujours la population pauvre qui en paie le prix.

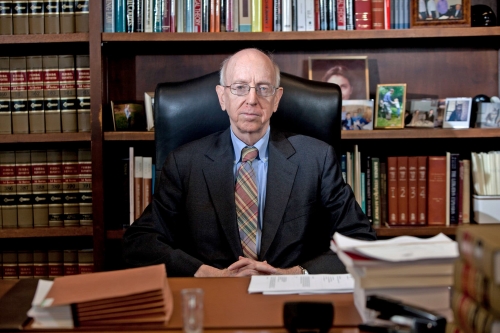

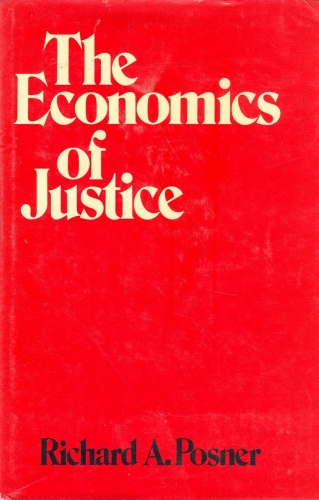

Les travaux de Posner, mais aussi ceux de Gary Becker, montrent à quel point, même dans le monde culturel américain, on comprend le lent effondrement d’un modèle incapable de répondre aux problèmes qu’il a créés et qui, ne voulant pas ou ne pouvant pas se remettre en question, ne fait qu’aggraver et empirer ces problèmes. Leur référence à la pensée de Keynes devient de plus en plus forte et entendue.

Les États-Unis, qui ont indissolublement adopté cette culture en la transformant en vérité absolue, sont la représentation extrême de la vérité trahie : un pays qui a oublié ses principes constitutifs, représentés par les formules E pluribus unum et In God we trust, et qui fait face à un effondrement socio-culturel sans précédent dans son histoire. Avoir confié l’avenir à la finance a été un suicide, car en fin de compte, cette fausse vérité des marchés rationnels a fini par dépouiller la société de l’intérieur, et aujourd’hui, c’est un géant aux pieds d’argile. Aujourd’hui, les États-Unis, comme on peut le voir, sont un pays qui, sur le plan social, est avant toute chose, techniquement en faillite.

08:48 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, économie cyclique, états-unis, monétarisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 31 octobre 2025

De Grokipedia à la chute de l'Occident - L'IA remplace l’homme alors que l’Occident approche de sa fin

De Grokipedia à la chute de l'Occident

L'IA remplace l’homme alors que l’Occident approche de sa fin

Alexander Douguine

Alexander Douguine avertit que l'humanité fait face à un effondrement imminent alors que l’IA, la guerre génétique et la chute du Sacré marquent la dernière descente de l’Occident.

La fin de l'humanité pourrait être plus proche que nous ne le pensons.

Le 27 octobre, d’un simple clic, Elon Musk a remplacé l'encyclopédie en ligne Wikipedia libérale-globaliste (qui a mis 25 ans à se construire) par la Grokipedia neutre, tandis que Jeff Bezos a remplacé 300.000 employés d’Amazon par l’intelligence artificielle. De plus, Musk a préparé une armée de robots, dont l’apparition sur les champs de bataille est attendue pour le printemps prochain. Les cyborgs et les animaux modifiés artificiellement sont déjà en développement. Demain, ce seront les humains eux-mêmes qui seront modifiés.

Guerre et paix évoluent à une vitesse fulgurante.

La recherche génétique a fait de la société une cible facile pour un génocide massif — possiblement avec une composante ethnique. Des armes ethniques ont été créées et pourraient être utilisées à tout moment.

Le contrôle mental a atteint des sommets sans précédent, et la virtualité remplace la réalité.

Je crois que la convergence de ces menaces pourrait conduire à un effondrement total — non pas sur plusieurs décennies, mais dans les années à venir.

Selon les prévisions statistiques, un effondrement est beaucoup plus probable que la poursuite des tendances actuelles sous quelque forme que ce soit.

Le libéralisme était la dernière idéologie à préserver le statu quo, mais il s’est avéré totalement nihiliste et destructeur, et il s’est effondré. S’y accrocher est inutile. Il a largement provoqué cette situation lui-même.

Tout a commencé avec la perte du Sacré. L'humanité a annulé Dieu. Au début, au nom de l’homme. La religion a été remplacée par la philosophie et la science. Puis l’homme lui-même est entré dans une crise: la philosophie s’est effacée, et la science est devenue la servante de la technologie. L’homme a commencé à se désintégrer en fragments. Transgenres, transespèces (furries, quadrobers, chimères), transethnies, et enfin, transhumanisme. L’homme est devenu une question de choix.

Il ne faut pas se faire d’illusions: la fin est à portée de main. Pour l’éviter — ou même pour la retarder — nous devons identifier la racine du problème. C’est, en essence, le but de l’Occidentologie. C’est une carte qui permet de saisir la nature de la Modernité occidentale. L’Occident en tant que tel, et surtout la Modernité occidentale, est responsable de tout ce qui arrive à l’humanité.

L’Occident n’est pas seulement un concept géographique mais aussi une limite historique. Hegel a écrit que l’histoire se déplace d’Est en Ouest. Cela signifie du début à la fin. L’Occident est un phénomène eschatologique.

17:06 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les Etats d'Europe centrale se rapprochent - L'axe de coordination d'Orbán et la pression financière de Bruxelles

Les Etats d'Europe centrale se rapprochent

L'axe de coordination d'Orbán et la pression financière de Bruxelles

Elena Fritz

Bron: https://t.me/global_affairs_byelena

Selon les recherches de Politico, la Hongrie travaille avec la République tchèque et la Slovaquie à la création d'un bloc de coordination au sein de l'UE. L'objectif est de coordonner des positions communes avant les sommets européens, en particulier sur les questions relatives à l'aide à l'Ukraine. À Bruxelles, on parle déjà d'une « alliance anti-ukrainienne », mais il s'agit en réalité d'un signe qui annonce une différenciation croissante au sein de l'UE.

Les points clés de l'initiative sont les suivants :

- coordination régulière des chefs de gouvernement avant les réunions du Conseil;

- recherche d'une ligne commune pour l'Europe centrale;

- distanciation par rapport à la politique d'escalade envers Moscou.

Viktor Orbán a exprimé ouvertement ce que de nombreux gouvernements pensent sans le dire :

«L'UE est à court d'énergie et d'argent. Qui va payer pour ce qui reste de l'Ukraine?».

Ce scepticisme intervient dans une période de tensions financières croissantes au sein de l'UE. Politico décrit comment la Commission européenne exerce une pression croissante sur les États membres pour les contraindre à trouver un accord sur le financement de l'Ukraine.

Politico : « L'UE joue les durs: si vous ne voulez pas prendre l'argent de la Russie, ouvrez vos propres portefeuilles».

Selon Politico, la plupart des gouvernements rejettent l'idée d'une dette européenne commune (euro-obligations).

La Commission utilise donc cette question comme levier pour forcer l'accord sur la confiscation des avoirs russes.

- Les gouvernements qui s'opposent à de nouvelles dettes ou à des paiements à Kiev sont soumis à des pressions: « Si vous ne faites pas payer la Russie, vous devrez payer vous-mêmes. »

- Le plan B – les euro-obligations – est considéré comme encore plus toxique politiquement que l'utilisation des fonds russes gelés.

- L'Allemagne et les Pays-Bas, en particulier, rejettent catégoriquement l'idée d'un endettement commun, tandis que les États fortement endettés comme la France et l'Italie peuvent difficilement soutenir de nouvelles charges.

- Néanmoins, Bruxelles mise sur le fait que des pays comme la Belgique, où une grande partie des fonds russes sont stockés, finiront par céder, par crainte de l'alternative que représente l'endettement commun.

Le directeur du Centre for European Policy Studies, Karel Lannoo, est cité dans ce contexte:

«Le manque de discipline budgétaire dans certains pays est tel que les euro-obligations sont impensables pour les dix prochaines années. C'est pourquoi les actifs russes restent la seule issue».

L'UE est donc soumise à une double pression d'ordre temporel:

1. L'Ukraine pourrait se retrouver dans l'incapacité d'agir financièrement d'ici mars 2026.

2. Dans le même temps, il y a le risque d'une contre-alliance en Europe centrale, qui pourrait bloquer de nouveaux plans d'aide; ce risque s'accroît.

Selon Politico, un diplomate européen a commenté ouvertement la tactique de Bruxelles:

« C'est de la diplomatie : on offre aux gens quelque chose qu'ils ne veulent pas afin qu'ils acceptent la proposition la moins désagréable. »

Conclusion :

L'UE se trouve dans une impasse financière et politique. La tentative d'utiliser les actifs russes révèle non seulement des risques juridiques, mais aussi le processus d'érosion de la cohérence européenne.

Dans le même temps, un groupe d'États se forme en Europe centrale, qui mise sur la souveraineté, le réalisme et la raison budgétaire.

Entre Budapest, Prague et Bratislava, ce n'est pas un bloc anti-ukrainien qui se crée, mais un indicateur précoce du retour de la rationalité politique en Europe.

12:42 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, viktor orban, europe centrale, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’Autre Gramsci

L’Autre Gramsci

par João Martins

Source: https://www.arktosjournal.com/p/the-other-gramsci

João Martins se souvient du frère oublié du célèbre théoricien marxiste italien Antonio Gramsci, Mario Gramsci, un soldat dévoué dont la vie aventureuse incarnait la loyauté, le courage et le destin tragique des guerres civiles en Europe.

Au-delà de toutes tendances idéologiques, nous admirons les hommes et les femmes qui ont consacré leur vie à un idéal. Sans de telles vies, expériences et actes décisifs de volonté ou de courage, toute conception du monde devient totalement dépourvue d’humanité — ces visages, ces sentiments et ces émotions sont si souvent portés à des niveaux d’intensité étonnants qu’ils débouchent sur des drames humains tragiques. Les guerres civiles représentent le point culminant de tels drames, car aucune famille n’échappe au spectacle de ses membres présents de part et d’autre des barricades.

Récemment, lors de mes pérégrinations à travers l’histoire européenne moderne, je suis tombé sur un épisode des plus curieux qui m’a profondément ému — un épisode qui s’est déroulé en Italie durant la première moitié du 20ème siècle, ou, pour être plus précis, durant ce que l’historien allemand Ernst Nolte appelait la "Deuxième Guerre civile européenne".

Je souhaite partager avec vous le destin d’un homme portant un nom bien connu, mais dont la mémoire, en raison de circonstances politiques, a été reléguée dans l’oubli obscur de l’histoire. J’en profite donc pour sauver de l’oubli une vie, une damnatio memoriae, et pour brosser, aussi brièvement et injustement que ce soit, sa biographie extraordinaire.

Antonio Gramsci, le célèbre penseur marxiste et théoricien de l’"Hégémonie culturelle", était en prison sous le régime fasciste, qui lui permit néanmoins de poursuivre son travail idéologique en captivité. Il est décédé il y a 70 ans. Nous pouvons éprouver une certaine sympathie pour cet homme, ou même étudier sa pensée complexe ; pourtant, aucun biographe ne pourrait lui attribuer ce qui rend une vie humaine plus riche et plus belle — l’esprit d’aventure, de renoncement, cette impulsion rebelle de marcher à contre-courant ou simplement d’être la « brebis noire » de la famille. La dernière expression convient ici le mieux, évoquant la chemise noire des escadrons fascistes — la même que portait fièrement le frère d’Antonio, Mario Gramsci, et dans laquelle il savait vivre et mourir.

Né en 1893 dans une famille modeste, le plus jeune de sept enfants, Mario Gramsci ne vécut pas longtemps, mais ses jours furent remplis de sentiments profonds et d'un patriotisme ardent — une vie si intense qu’elle aurait pu sortir tout droit du Manifeste futuriste italien, cette célèbre diatribe de Marinetti contre la timidité et la conformité, qui exaltait «l’amour du danger, l’habitude de l’énergie et de l’audace (…) le courage, l'audace, la rébellion».

Dans l’année fatidique de 1914, la Première Guerre mondiale éclata — un conflit qui clôturerait dans le sang les illusions impérialistes du 19ème siècle. À 22 ans, Mario Gramsci soutint avec enthousiasme l’entrée de l’Italie dans la guerre en 1915 et s’engagea volontairement au front, où il combattit comme lieutenant. Lorsque le conflit prit fin, l’Italie se trouva plongée dans une crise politique et sociale profonde (1). La « victoire mutilée » et la montée de l’agitation communiste le poussèrent à rejoindre les Fasci di Combattimento, la nouvelle organisation fondée par le vétéran socialiste et ex-soldat Benito Mussolini. Il grimpa rapidement au poste de secrétaire fédéral du Fasci de Varese, et même les supplications persistantes d’Antonio Gramsci et de toute la famille (Mario était le seul fasciste parmi eux) ne purent le dissuader — pas même les solides raclées qu’il reçut des camarades communistes de son célèbre frère, qui l’envoyèrent à l’hôpital.

Antonio rompit tout contact avec lui en 1921. Néanmoins, en août 1927, à la demande de leur mère, Mario tenta de se réconcilier avec Antonio — qui était alors emprisonné à San Vittore — pour l’aider dans ses difficultés juridiques.

En 1935, l’Italie déclara la guerre et envahit le Royaume d’Abyssinie. Encore une fois, Mario Gramsci se porta volontaire pour rejoindre le corps expéditionnaire italien qui allait conquérir l’Éthiopie de l’empereur Haïle Selassié — une campagne féroce de neuf mois qui permit à Mussolini de proclamer depuis le Palazzo Venezia la naissance de l’Empire italien.

En 1941, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, mû par son esprit guerrier et désormais âgé de 47 ans, Mario — qui considérait la vie comme une bataille permanente — retourna en Afrique, cette fois pour faire face aux forces britanniques menaçant les possessions italiennes en Libye et en Afrique orientale italienne.

À mesure que la guerre avançait, les puissances de l’Axe perdaient l’initiative, et le tournant du conflit s’opéra de manière décisive en faveur des Alliés. En 1943, suite à une série de défaites, une partie de la péninsule italienne fut envahie par les troupes anglo-américaines. Le mécontentement se répandit dans le Grand Conseil fasciste, et Mussolini fut démis de ses fonctions par le roi Victor Emmanuel III, puis arrêté. Peu après, le 8 septembre, vint la trahison de Badoglio: l’Italie se rendit aux Alliés et déclara la guerre au Troisième Reich.

Au milieu du chaos, Mario resta inébranlable, sa foi dans la doctrine fasciste demeura intacte. Mussolini, libéré de la captivité par un commando SS, proclama le 23 septembre l'avènement de la République sociale italienne (RSI) — la courte mais mal famée République de Salò. Au lieu d’accueillir les envahisseurs avec des drapeaux blancs, ou parfois rouges ou même américains, Mario Gramsci répondit à l’appel fasciste à continuer le combat, en s’engageant dans les forces armées de la RSI.

Capturé par les partisans, le Gramsci fasciste fut remis aux Britanniques et déporté dans un camp de concentration en Australie, très loin de chez lui. Les conditions difficiles qu’il endura — une forme de traitement inhumain réservée surtout aux soldats fascistes sans repentir — détruisirent peu à peu sa santé.

Libéré fin 1945, il revint en Italie, pour mourir peu après, ses blessures en camp s’étant révélées incurables. Il fut admis dans une clinique mal équipée, où il mourut à l’âge de 52 ans, en présence de sa femme Anna et de leurs enfants, Gianfranco et Cesarina.

Ironiquement, il est intéressant de noter qu’Antonio Gramsci, lorsqu’il tomba malade en prison à cause d’une maladie chronique contractée dans sa jeunesse, fut libéré et, en tant qu’homme libre, put recevoir un traitement — aux frais du régime fasciste — dans une clinique privée.

Le nom de Mario ne fut jamais donné à une rue, contrairement à celui de son frère Antonio, et il est presque oublié dans les pages injustes de l’histoire. Pourtant, Mario — le Gramsci en chemise noire — reste sans doute l’image même de l’aventurier: un exemple de courage et de loyauté, la glorification du soldat politique. Peut-être que les mots de John M. Cammett résument la richesse émotionnelle de la vie de Mario Gramsci: « Il était volontaire pendant la Première Guerre mondiale, volontaire lors de la guerre en Éthiopie, et à nouveau lors de la Seconde Guerre mondiale (à 47 ans !). Et entre ces catastrophes, il était un volontaire enthousiaste pour l’idéologie qui l’a finalement détruit ! Quelle vie ! » (2).

Notes:

(1) Bien que nation victorieuse, l’Italie n’a pas vu la pleine mise en œuvre des traités qui lui auraient accordé des territoires supplémentaires et des avantages économiques.

(2) John M. Cammett, “L’autre frère de Antonio : une note sur Mario Gramsci,” International Gramsci Society Newsletter 7 (mai 1997) [ http://www.internationalgramscisociety.org/igsn/articles/... ].

12:10 Publié dans Biographie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mario gramsci, fascisme, histoire, italie, biographie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Hegel et l’Intelligence Artificielle

Hegel et l’Intelligence Artificielle

Un essai dialogique d’Enrico Arduin : le volume est ouvert par la préface de Massimo Donà, directeur de la collection, et par une contribution de Gianfranco Bettin

de Giovanni Sessa

Source: https://www.barbadillo.it/125712-hegel-e-lintelligenza-ar...

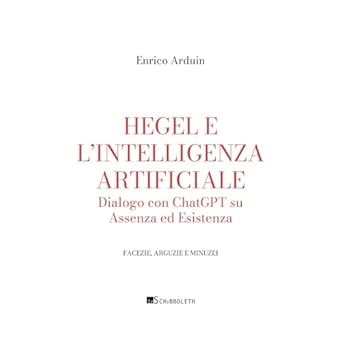

Nous avons lu un volume original et très actuel. Original, mais attention, non dans le sens commun du terme, renvoyant, dans le cas d’une production intellectuelle, à quelque chose d’inhabituel et de singulier, mais dans un sens profond, comme une production centrée sur la confrontation avec l’origine.

Nous avons lu un volume original et très actuel. Original, mais attention, non dans le sens commun du terme, renvoyant, dans le cas d’une production intellectuelle, à quelque chose d’inhabituel et de singulier, mais dans un sens profond, comme une production centrée sur la confrontation avec l’origine.

Ce livre est très actuel pour une autre raison: il aborde, au-delà de tout canon herméneutique déjà expérimenté, le problème de l’Intelligence Artificielle (IA). Il s’agit du essai dialogique du philosophe Enrico Arduin, récemment paru dans le catalogue des éditions InSchibboleth, dans la collection « Facéties, sagacités et minuties », Hegel e l'intelligenza artificiale. Dialogo su Assenza e Esistenza (= Hegel et l’Intelligence Artificielle. Dialogue avec ChatGPT sur l’Absence et l’Existence). Pour toutes commandes : info@inschibbolethedizioni.com).

Le volume commence par la préface de Massimo Donà, directeur de la collection, ainsi que par une contribution de Gianfranco Bettin. Ces deux textes synthétisent, avec une argumentation pertinente, les thèses d’Arduin et introduisent le lecteur dans l’univers idéal des thèmes complexes abordés dans les pages du volume.

Jusqu’à présent, la bibliographie critique sur le thème de l’IA a été marquée par des positions divergentes. D’un côté, les partisans de l’IA, qui en exaltent les avantages et les aspects positifs, de l’autre, ses détracteurs, qui la considèrent essentiellement comme un danger pour la liberté et la pensée. Arduin, en revanche, part d’un échange direct et actif avec l’IA, un dialogue sur des thèmes que certains pourraient considérer inhabituels pour l’IA, concernant les aspects les plus significatifs de la spéculation d’un des grands pères de la philosophie, Hegel.

Dans la première partie du volume, l’auteur a choisi, en tant que deutéragoniste, le plugin « Mr. Logical », basé sur ChatGPT ; dans la seconde section, Arduin dialogue avec un modèle plus avancé de ChatGPT, produit au cours des premiers mois de 2024, tandis que, dans les conclusions, le dialogue devient le chat de la toute dernière génération, GPT-4.5.

Arduin est conscient que, dans le contexte actuel, marqué par des dispositifs synthétiques constitués de PC et de téléphones, il existe une possibilité d’intégration entre la dimension physiologique-biologique de l’humain et celle représentée par la nouvelle technologie. La comparaison qu’il met en scène, remarque Donà, est celle qui existe entre « la fragilité et l’imperfection de notre être sensible et l’action symbolique générée par les articulations synaptiques complexes conservées par un processus computationnel sans identité matérielle ni corporelle » (p. 10). De ce processus, il ressort, à la manière nietzschéenne, la disparition du sujet, de l’agent, puisque tout est action.

Les questions pressantes, critiques, parfois subtiles, que pose Arduin à l’IA, l’éclairent. L’incipit du dialogue avec l’IA revient tout au long de la discussion et est représenté par la dialectique hégélienne, relue au-delà des exégèses scolastiques accumulées dans la philosophie depuis plus de deux siècles.

La conversation montre que chez le philosophe allemand, les concepts de Dieu et de la Religion ne renvoient jamais, souligne le préfacier, à quelque chose de semblable à une réification conceptuelle fallacieuse, qui ne peut être ramenée au mouvement général de l’Esprit (p. 12). De cette conceptualisation, conçue de façon dynamique, non statique, découle l’auto-cancellation à laquelle toute détermination de l’Absolu est destinée.

Le philosophe vénitien Andrea Emo en a pris conscience dans son ultra-temporalité. Dans la logique de l’essence, Hegel a saisi la négativité du principe, qui se répercute perpétuellement dans l’apparition « positive » des multiples. L’auteur conclut: « Adopter cette perspective exige une ouverture philosophique à la fluidité de la réalité et à la nature provisoire de nos horizons conceptuels. Elle nous invite à voir le monde [...] comme un processus dynamique et interconnecté en devenir » (p. 21). Arduin évoque et confronte, dans le dialogue avec l’IA, la thèse du « manque » lacanien.

Le « manque », que nous expérimentons concrètement dans la vie, donne lieu à un mouvement désirant sans fin, destiné à déstabiliser [...] toute tentative de « fixer » la substance du réel » (p. 13). L’origine est infondée, c’est la liberté non réduite aux catégories eidétiques, aux universaux.

Hegel et Lacan sont envisagés comme des auteurs capables de résoudre le problème complexe du rapport entre nos existences individuelles, «incorporées», et «le réseau extrêmement compliqué de processus computationnels rendu à l’humain [...] par une action inexistante mais hyper efficace capable de modifier [...] notre rapport [...] avec la réalité» (p. 13). La vision de Lacan, selon l’auteur, « offre une voie valable pour comprendre le processus dialectique [...] en intégrant les dimensions physiques, existentielles et symboliques de l’expérience humaine » (p. 22), nous rendant donc, selon Bettin, conscients que l’histoire de l’individu est l’histoire de la physis.

L’exégèse de Hegel est menée par Arduin à la lumière de la notion de «contradiction». Elle clarifie l’interrelation entre être et non-être et présente cinq configurations. La confrontation avec l’IA permet aussi d’accéder aux thèmes éthico-politiques vivants: entre autres, avec le lien qui unit pouvoir et liberté, toujours entrelacés, de façon à ce que, précise Donà, «reconnaître l’un, c’est aussi reconnaître, dans l’un, l’autre» (p. 15).

La thèse centrale du livre doit être saisie dans la discussion sur les développements futurs de l’IA, qui prévoient la nullification de la distance entre processus neuronaux numériques et l’expérience de la conscience analogique. Les premiers, attention, tendent toutefois à nier le flux de conscience humaine. La solution se trouve encore une fois dans la notion de «contradiction» chez Hegel, où les «dépassés» (intelligence analogique et computationnelle) ne sont pas effacés, mais radicalisés dans leur incommensurabilité. Une «synthèse», donc, incapable d’être vraiment telle, et de statuer et d’atteindre un nouveau positivum. En fin de compte, l’auteur remarque que la révolution informatique ne fait que remettre en question le problème de la signification, sur lequel la réflexion philosophique s’est penchée, dès l’origine, de manière sceptique et critique.

Enrico Arduin, Hegel e l'intelligenza artificiale. Dialogo con ChatGPT su l'Assenza e l'Esistenza (= Hegel et l’Intelligence Artificielle. Dialogue avec ChatGPT sur l’Absence et l’Existence), Edizioni InSchibboleth, pp. 345, 26 euros

11:47 Publié dans Actualité, Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, livre, philosophie, hegel, intelligence artificielle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 30 octobre 2025

Orbán ressuscite l’esprit de Visegrád

Orbán ressuscite l’esprit de Visegrád

Source: https://report24.news/orban-belebt-den-geist-von-visegrad...

Hongrie, Slovaquie et République tchèque – un trio de pays d’Europe centrale, dirigé par Orbán, Babiš et Fico, qui refuse de se soumettre aux eurocrates bruxellois. Désormais, le groupe de Visegrád cherche à se redonner vie avec ces trois États.

Pendant que Bruxelles inonde Kiev de milliards et parle de “solidarité européenne”, un contrepoids se forme discrètement mais avec détermination en Europe centrale. Viktor Orbán, qui est depuis des années l’enfant terrible de l’UE, pense que son heure est arrivée. Après les récentes élections en République tchèque et le retour au pouvoir du pragmatique Andrej Babiš, de nouveaux horizons stratégiques s’ouvrent. Avec le Premier ministre slovaque Robert Fico, Orbán veut raviver ce qui, autrefois, en tant que “groupe de Visegrád”, a conservé une bonne dose de bon sens – et qui pourrait aujourd’hui devenir le dernier bastion du bon sens sur un continent dominé par une fièvre de nature idéologique.

Si Prague, Bratislava et Budapest unissent leurs forces, elles pourraient sérieusement freiner la folie financière et politique des aides à l’Ukraine. Orbán a déjà prouvé à plusieurs reprises qu’il sait comment bloquer la machinerie de l’UE – au grand dam de la Commission, qui s’arroge de plus en plus de pouvoirs. Mais cette fois, il y a davantage en jeu. Il ne s’agit plus seulement de sanctions ou de quotas de réfugiés, mais de la question de savoir si l’Europe continuera à se laisser entraîner dans une guerre économique ou si elle choisira une voie basée sur la raison économique.

L’alliance de Visegrád – autrefois symbole de la résistance contre la tutelle bruxelloise – s’est effondrée lorsque la Pologne a rejoint, une fois pour toutes, la politique anti-russe menée par les États-Unis. Mais désormais, cette idée renaît sous la forme de “Visegrád 3”. Orbán, Babiš et Fico – trois hommes très différents, mais partageant un même point de vue: leur refus de faire de leurs pays des États vassaux de la bureaucratie européenne.

La victoire de Babiš aux élections tchèques marque un tournant décisif. Le milliardaire et ancien Premier ministre en a assez des leçons moralisatrices de Bruxelles. Son programme: défendre les intérêts nationaux plutôt que la loyauté transatlantique. Il se rapproche ainsi plus que jamais d’Orbán. Fico, de son côté, privilégie le dialogue avec Moscou plutôt que l’escalade – ce qui met en rage les soutiens de Kiev en Occident. Ce qui se forme ici n’est pas simplement une alliance politique utile, mais un contrepoids idéologique: souveraineté nationale contre ingérence supranationale, politique réaliste contre exaltation gonflée à la moraline, recherche de paix contre guerre permanente.