samedi, 13 août 2022

Dimitrie Cantemir sur le sort de l'Empire russe

Dimitrie Cantemir sur le sort de l'Empire russe

Source: https://nritalia.org/2022/08/10/dimitrie-cantemir-sul-destino-dellimpero-russo/

La fin du 17ème siècle et le début du 18ème siècle ont apporté de grands changements dans l'équilibre des forces en Europe de l'Est et du Nord. Dans ce contexte géopolitique, les petits pays, comme la Principauté de Moldavie, réorientaient leurs relations diplomatiques et de politique étrangère, en fonction de l'évolution des événements et de l'issue de la confrontation militante entre les deux grandes puissances de l'époque, représentées par l'Empire ottoman et l'Empire russe en expansion. Dans ce contexte, Dimitrie Cantemir, fils de Constantin Cantemir qui avait régné sur la Moldavie de 1685 à 1693, a été nommé souverain de la Moldavie par les Turcs pour une courte période (1693 et 1710-1711). Après que le Russe Pierre Ier ait pris la mesure décisive de limiter l'expansion ottomane dans le nord et l'est de l'Europe chrétienne, Dimitrie Cantemir, désireux de libérer le pays de la domination turque, a conclu un traité d'alliance à Lutsk, en Russie (2-13 avril 1711).

"Par la grâce de Dieu, moi, Pierre Ier, tsar et autocrate de tous les Russes, je proclame par la présente à ceux qui doivent le savoir que le sultan turc, après avoir conclu la paix pour 30 ans et assuré les conditions de cette paix par serment, repris en 1710 avec nous et également par serment, a maintenant oublié sa promesse, l'ayant rompue, sans le moindre motif de notre part... il est entré dans notre pays, et la guerre a commencé contre nous. C'est pourquoi moi, le grand seigneur, je lui ai déclaré la guerre et j'ai ordonné à nos troupes d'entrer dans les terres turques sous mon commandement personnel, et nous espérons vaincre cet insidieux ennemi, non seulement le nôtre, mais celui de tout le monde chrétien".

Le souverain moldave a rejoint Pierre le Grand lors de la guerre russo-turque, à la suite de laquelle la Moldavie a juré allégeance à la Russie. Des combats ont eu lieu à Stanilesti, dans le comté de Falciu sur le Prut, mais les Russes et les Moldaves ont été vaincus par les Turcs et le souverain Dimitrie Cantemir a dû mettre fin à son règne et s'est enfui en Russie avec sa famille.

C'est à ce moment qu'un lien étroit s'est formé entre lui et Pierre Ier, qui l'a nommé proche conseiller, le Prince Sérénissime. En reconnaissance de ses mérites et en remerciement à Pierre, Cantemir a reçu le domaine de Dimitrievka à Kharkov le 1er août 1711. Dimitrie Cantemir a continué à soutenir son bienfaiteur et a clairement influencé sa glorification et son expansion territoriale en lui apportant un soutien idéologique et moral et en lançant une théorie véritablement messianique, liée notamment à l'évolution de l'Empire russe vers l'Europe du Nord et au droit à la domination russe dans cette partie du monde. Dans les années qui suivent, le nouvel empire tsariste s'étend vers le nord grâce au potentiel militaire et stratégique de Pierre le Grand.

Dimitrie Cantemir a dédié au tsar Pierre Ier en 1714 la première étude sur la nature des monarchies, intitulée Monarchiarum physica examinatio.

Le moment historique choisi par l'auteur est l'époque de la confrontation directe entre la Russie et la Suède, ce qui en soi témoigne de l'impact motivationnel et psychologique que l'œuvre de Cantemir a eu sur le Tsar russe pour qu'il poursuive la lutte jusqu'à la victoire finale, anticipée par le grand scribe moldave. Après la défaite des Suédois menés par Charles XII près de Poltava en 1709, la flotte russe bat les Suédois à Gangut et conquiert la Finlande en 1714.

La tradition impériale russe est associée à Ivan IV, surnommé "le Terrible" (1530-1584), le premier prince de Moscou à se faire appeler tsar. Mikhaïl Romanov, petit-fils d'Ivan le Terrible, a ensuite été élu tsar en 1613, établissant ainsi la dynastie Romanov, qui a duré jusqu'en 1917, lorsque la révolution bolchevique a éliminé physiquement les derniers héritiers de la dynastie.

Pierre le Grand (1672-1725) a pris le titre officiel d'empereur après la conclusion de la guerre du Nord contre la Suède en 1721, le titre de tsar était utilisé officieusement et alternativement par le monde slave.

Avec la signature du traité de Nystadt, la Russie se voit accorder le droit de régner sur les territoires baltes conquis : Livonie, Estonie et Ingermanland. Cela a ouvert l'accès direct de la Russie à l'Europe occidentale. Ainsi, à l'époque de Pierre le Grand, la Russie est devenue le plus grand État du monde. Avec une superficie trois fois plus grande que l'Europe, l'Empire russe s'étendait de la mer Baltique à l'océan Pacifique. On peut dire beaucoup de choses sur le tsar Pierre le Grand. Il est l'architecte de la Russie moderne sur le modèle européen. En 1703, le jeune tsar de Russie navigue jusqu'à l'embouchure de la Neva sur le golfe de Finlande. C'est là qu'il a reçu une révélation sur la construction d'une grande ville qui deviendrait la nouvelle capitale de la Russie, en contact direct avec l'Europe. Tout ce que le roi a fait par la suite était lié à l'image de la forteresse sacrée.

Dans la capitale du nouvel empire, Saint-Pétersbourg, le sacré fait irruption dans le monde. Le modèle est cosmogonique. La création du monde "devient l'archétype du geste créateur du roi". Au centre s'élèvera l'"axis mundi", où sera construite la cathédrale dédiée aux Saints Pierre et Paul. Ce lieu deviendra un carrefour, un point de référence sacré orienté vers les quatre points cardinaux du nouvel empire. Le symbolisme cosmique du centre fait de la ville un nouvel omphalos (ὀμφαλός) de la victoire chrétienne, rayonnant comme un royaume céleste à travers les quatre horizons. Cet arrangement a également donné à Pierre Ier des avantages concrets, tels que l'accès stratégique à la mer Baltique au nord et à l'ouest.

La nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, est devenue une métropole imposante, rivalisant avec Venise pour la beauté et Versailles pour le luxe. Pierre Ier a sorti la Russie de son isolement, en reconnaissant son retard et sa position dans l'ombre d'une culture et d'une civilisation occidentales beaucoup plus développées. Pour jeter des ponts entre l'Est et l'Ouest, entre la Russie et l'Europe, le tsar voyage à l'Ouest, en partie par désir de trouver de nouveaux alliés dans la lutte anti-ottomane. Au cours de sa grande mission diplomatique européenne, Pierre le Grand a visité le Saint Empire romain germanique, l'Angleterre, la Hollande et le Brandebourg. Il réorganise l'armée de terre et crée une marine russe selon les lignes occidentales.

Le lien commun entre Pierre Ier et Dimitrie Cantemir était leur esprit humaniste et encyclopédique inhérent. Le roi a initié une série de réformes dans les domaines de la culture, de la science et de l'éducation.

Pierre Ier a promu la mode occidentale, créé des écoles primaires pour éliminer l'analphabétisme, fondé l'Académie russe des sciences et bien plus encore. Dimitrie Cantemir, qui a été éduqué et élevé dans l'ancienne capitale de l'Empire byzantin, Constantinople, a apporté en Russie, depuis son exil, les plus riches connaissances en matière de sciences naturelles, de philosophie, de littérature et d'histoire de l'Empire ottoman, principal ennemi de l'Empire russe (voir Historia incrementorum atque decrementorum Aulae Othomanicae). C'est dans la dernière période de sa vie qu'il a écrit ses œuvres les plus importantes. Il a commencé à écrire en Russie avec le texte grec Panegyricus et le texte latin intitulé Monarchiarum physica examinatio, tous deux offerts par son fils Sherban à l'occasion des festivités d'hiver de 1714 à Pierre Ier, à qui il les a dédiés.

La même année, Dimitrie Cantemir a été élu membre de l'Académie de Berlin. La contribution de Dimitrie Cantemir au développement de l'esprit scientifique et des connaissances philosophiques de son époque est particulièrement importante. Il a jeté les bases de l'évolutionnisme et de la causalité en histoire, soutenu les thèses de l'ethnogenèse et de l'antiquité romano-moldave avec des arguments scientifiques, apporté une contribution importante au système de logique générale en philosophie, étudié l'histoire des religions et du savoir sacré, et ouvert la voie au réalisme en littérature avec de nouveaux types d'épopées, comme le roman, le pamphlet, l'essai. Il est à la fois un homme politique et un scientifique, historien, philosophe, théologien, écrivain polyglotte, encyclopédiste, ethnographe et musicologue. Dimitrie Cantemir est un scientifique de son temps et un artiste, une "personne universelle". Ainsi, l'ancien dirigeant de la Moldavie était un homme de grande culture, qui combinait les qualités d'un stratège et d'un homme d'État avec celles d'un scientifique européen. Cantemir était respecté à la cour royale pour son érudition, étant le premier connaisseur russe de la littérature arabe et un représentant honoré des études orientales russes. Sur ordre du tsar Pierre Ier, Dimitrie Cantemir a publié son ouvrage Le système des lois mahométanes à Saint-Pétersbourg en 1722.

À cette époque, un climat de compétition créative, culturelle et scientifique régnait à la cour du tsar Pierre le Grand, et on ne peut nier le rôle du roi dans la stimulation de l'activité créatrice, comme en témoigne l'œuvre particulièrement fructueuse de Cantemir à cette étape de sa vie. Bien entendu, Dimitrie Cantemir ne pourrait pas écrire ses œuvres sans le soutien de son patron et allié, l'empereur Pierre le Grand. À la cour royale, l'ancien souverain de Moldavie a profité de l'environnement culturel et des honneurs conférés par son rang. L'entrée suivante concernant Cantemir a été conservée dans le journal de Pierre Ier :

"Ce dirigeant est un homme très sage et un conseiller compétent".

Le petit ouvrage intitulé Monarchiarum physica examinatio est d'une grande importance tant pour le règne de Pierre le Grand que pour l'histoire et le développement de la Russie impériale. Ce texte presque inconnu, sur lequel on a si peu écrit, revêt une importance supplémentaire en ce qu'il clarifie l'attitude de l'auteur envers la personnalité et la grandeur du tsar Pierre le Grand et de la Russie, sa seconde patrie d'adoption. Cet important manuscrit, qui est lié à la foi de Dimitrie Cantemir en l'importance de la Russie et en sa mission européenne et mondiale, parle de lui-même de la nature messianique de la théorie du grand scientifique moldave, ce qui ressort du contenu théologique, mais aussi rationnel du texte.

Dès le début, il se réfère à la volonté divine du "bon Roi du monde", à la loi suprême, qui n'est autre que l'Écriture Sainte et la nature avec ses lois :

"Oh juste Dieu et la nature raisonnable, faites-le ! - ('Ah Juste Deus, prudensque natura, fac tandem.')"

Le support motivationnel de la théorie à laquelle se réfère le scientifique et chercheur Cantemir n'est pas seulement mystique, mais aussi rationnel; l'auteur s'appuie sur une combinaison de données rationnelles et naturelles dans ses recherches. L'étude de la "nature des monarchies" est basée sur des données historiques, philosophiques et de sciences naturelles, et l'orientation rationaliste, humaniste et même éducative du scientifique est évidente dès le titre. Ainsi, Cantemir met l'accent sur les connaissances théoriques acquises au cours d'une étude comparative sur la fusion de différentes civilisations. Cependant, l'étude n'est pas purement épistémique, mais dichotomique, rationnelle-mystique, dans laquelle l'auteur reconnaît la primauté du Grand Créateur.

La rationalité de la théorie de Dimitrie Cantemir n'exclut pas l'irrationnel, mais le motive de manière bénéfique, donnant à la recherche crédibilité, persuasion, efficacité et force. Cet ouvrage repose sur trois piliers relationnels fondamentaux : la mission historique et l'avenir de la Russie, l'effondrement et la mort de l'Empire ottoman, considéré comme un fruit contre nature, et l'exaltation de la personnalité du tsar Pierre le Grand, considéré comme le sauveur du monde chrétien, le messager de Dieu pour établir la justice et libérer les pays de l'esclavage sous le joug ottoman.

Dans son étude sur la nature des monarchies (Monarchiarum physica examinatio), l'historien et philosophe Dimitrie Cantemir affirme que l'histoire du monde connaît quatre types de monarchies (empires) qui se sont succédé au cours de l'histoire. Ce qui compte, ce n'est pas leur évolution dans le temps, ni leur position par rapport aux points cardinaux, qui les rend cycliques. Les monarchies ne sont pas énumérées dans l'ordre de succession des empires, ce qui peut être aléatoire, mais selon la division du monde en fonction des points cardinaux. "Les philosophes-naturalistes, dit Cantemir, énumèrent les monarchies du monde entier, non par ordre de succession de domination, mais d'après les quatre parties du monde.

Les peuples sont regroupés en quatre zones géographiques correspondant aux quatre directions cardinales, regroupées en quatre monarchies comme suit : monarchie orientale (orientalem), monarchie méridionale (meridionalem ; mediam diem), monarchie occidentale (occidentalem) et monarchie septentrionale (borealem ; mediam nottem).

Le premier empire était l'empire d'Orient, qui comprenait l'Assyrie, l'Inde, la Perse, et existait jusqu'à la conquête de cette région par Alexandre le Grand (Μέγας Αλέξανδρος).

Le second était l'Empire du Sud, qui comprenait l'Égypte, l'Afrique, la Macédoine et la Grèce.

Le troisième empire était l'Empire d'Occident (Empire romain), une monarchie occidentale, dit Cantemir. Au fil des siècles, elle a progressivement subjugué d'autres monarchies ou des peuples moins puissants. Son expansion a finalement été limitée parce qu'elle se trouvait au bord du monde, et non en son centre. La quatrième monarchie, selon Dimitrie Cantemir, est située au nord, dans l'Empire russe. Cette prédiction du scientifique Cantemir a été rendue publique avant que le dirigeant de la Russie, Pierre le Grand, ne soit reconnu comme empereur. Par la grâce divine, dit l'auteur, ce royaume doit s'étendre et croître. Par rapport à la monarchie occidentale, la monarchie du nord de la Russie, par rapport à l'est et à l'ouest, se trouve au centre, ce qui favorise l'expansion de la région centrale vers l'ouest. Cette dernière cédera du territoire, se retrouvant dans le processus historique d'involution. La question de l'Empire ottoman, qui n'est pas soumis aux lois naturelles et divines, est analysée en détail. De la résistance au cours naturel de l'évolution du monde, dit Cantemir, naît soit un nain, soit un monstre de caractère repoussant qui se développe contre les lois de la nature ('Ita his persimillima considerari poest saeva Othomanorum Monarchia. Quae ut abortivus et exlex naturae foetus.'). Une telle créature peut être considérée comme la monarchie cruelle des Ottomans. En tant que monstrueuse erreur de l'histoire, cette pseudo-monarchie ottomane n'a pas de mission divine claire. Le destin historique de l'Empire ottoman n'est pas un destin, mais une fatalité du mal. Elle ne représente pas une volonté surnaturelle, mais une accumulation d'énergies maléfiques qui vont incinérer la terre.

L'ordre d'importance et de grandeur d'un empire n'est pas déterminé par la succession historique des monarchies. Dimitrie Cantemir fait ici référence au plus grand philosophe de l'Antiquité, Aristote, qui décrit la moitié orientale du monde comme le "bon côté", ce que confirme la nature elle-même. Le Stagirite montre que la force propulsive attribuée au Créateur se déplace d'est en ouest (ab Oriente ad Occidentem), et non l'inverse. De même, nécessairement, tout ce qui existe dans le monde bouge. Il découle de cette loi de la nature que la monarchie russe se déplacera en cercle d'est en ouest en direction des autres parties du monde. Tout mouvement dans la direction opposée n'est pas naturel et ne peut vaincre la puissance du moteur principal. Les tentatives inverses de confrontation globale entraînent des catastrophes naturelles et sociales en raison de l'opposition au sens du mouvement naturel, qui est le devenir. En fin de compte, la lutte conduit à la désintégration du vecteur opposé en raison de l'accumulation de l'énergie primordiale bloquée, puisque le sens de l'existence de la force motrice primordiale réside dans le mouvement d'Est en Ouest. Ce mouvement bénéfique entraîne avec lui le monde entier ('Primam Monarchiam circulari tem ab Oriente contro alias mundi parti progredi'). Cette thèse est également confirmée par les Saintes Écritures dans le livre de la Genèse, chapitre 2, qui dit que Dieu créa l'homme et le ciel dans lequel Il le plaça dans la partie orientale du monde, et que le ciel était divisé par quatre fleuves en quatre régions édéniques.

L'étude de Cantemir sur la nature des monarchies doit être considérée dans le contexte historique de l'offensive militaire du tsar russe en Europe du Nord avec des visées expansionnistes pour forcer l'accès à la mer Baltique et devenir une grande puissance dans cette région et dans le monde. Si l'on ne relie pas la thèse selon laquelle la Russie est un empire du Nord à l'orientation stratégique de l'époque de l'expansion vers le Nord, alors une telle présentation de la Russie comme pays du Nord est franchement étrange tant que l'on a l'idée que la Russie est une grande puissance orientale, et non septentrionale ou seulement septentrionale. Cantemir soutient que le vieillissement de la monarchie occidentale a signifié la naissance de la monarchie russe. Pour étayer sa théorie sur la nature de l'évolution des monarchies, Cantemir utilise la théorie aristotélicienne du mouvement d'est en ouest, la transformant en une théorie. Ce point culminant de l'histoire impériale de la Russie a influencé les destinées ultérieures de l'Europe et du monde. Les prédictions faites par Cantemir dans sa fonction de conseiller intime du tsar se sont réalisées. Sur d'autres fronts de la lutte des idées, Dimitrie Cantemir a initié une véritable polémique avec les opposants à la thèse de la mission historique de la Russie, qui niaient la capacité du tsar russe à être une puissance de premier plan dans le contexte géopolitique européen.

Les empires sont des espaces géographiques cardinaux avec un centre de pouvoir et un ou plusieurs peuples dans la zone de domination. Dès que le cercle des quatre monarchies, qui sont en fait des groupes de peuples subordonnés au centre impérial, se referme, un nouveau cycle recommence. Ce développement de chaque monarchie suit une évolution dialectique, un schéma naturel qui suit la loi universelle de la causalité, devenant, dès la naissance, puis s'épanouissant, atteignant le sommet de l'évolution et vers le bas, se décomposant et disparaissant. Des éléments de la dialectique de l'évolution historique pré-hégélienne, tels que le sens du devenir, du changement, la loi de l'unité et de la lutte des contraires, ou la loi de la négation de la négation, sont évidents chez Cantemir, un siècle plus tôt, à la fois dans l'étude qui nous occupe, et surtout dans Incrementa et Decrementa Aulae Othmannicae (Elévation et chute de la cour ottomane), bien que le philosophe et historien Dimitrie Cantemir ne les décrive pas de cette manière. Les phases de la montée et de la chute de l'empire correspondent aux phases d'évolution et d'involution naturelles et historiques. Tout ce qui se développe et forme des objets spécifiques, et ces objets spécifiques incluent les monarchies, souligne l'auteur de manière convaincante, (...)

"doit apparaître et disparaître, changer et se réincarner, naître et mourir, avoir une fin quelconque, sauf lorsqu'elle est soutenue par la grâce divine (...) car Dieu et la nature ne font rien et ne connaissent rien par hasard, c'est-à-dire par la chance".

Cantemir est guidé dans ses recherches par un raisonnement indiscutable et déductif, comme l'axiome 'panta rhei' (Πάντα ῥεῖ) (Tout coule, rien ne reste inchangé), connu de la philosophie grecque antique. Elle gravite entre la croyance en Dieu en tant que grand créateur du monde en mouvement, la connaissance irrationnelle du transcendant et l'esprit rationnel et pratique des connaissances scientifiques innovantes.

Les monarchies sont des parties de la monarchie/royaume de Dieu, unique et englobante, qui est infinie et éternelle.

Les monarchies terrestres peuvent s'éteindre, mais les peuples peuvent éventuellement renaître des cendres de l'empire et donner naissance à une nouvelle monarchie dans les mêmes zones géographiques qui sont fixées par les points cardinaux reliés dans l'espace. Par exemple, le lever du soleil est la direction à partir de laquelle le soleil se lève et le coucher du soleil est le point auquel le soleil disparaît du ciel. Le mouvement perçu depuis le sol, ce mouvement dans le temps et l'espace, l'alternance du jour et de la nuit, les saisons, ne laissent que l'impression de la naissance, de la formation et de la mort, qui, à un niveau universel, ont une composition complètement différente et dans des cadres de référence complètement différents. La monarchie boréale ou "Akvilon", comme l'appelle aussi le vent froid qui souffle férocement en hiver du nord-est de la Russie et qui, dans le pays de naissance et de règne du prince Dimitrie Cantemir, la Moldavie, est appelé "Krivets", devrait, selon l'auteur d'une étude sur les monarchies, exister dans le présent ou nécessairement dans le futur.

Même certains païens, les Arabes les plus célèbres et les rabbins les plus savants croient au pouvoir prédictif des Saintes Écritures. La quatrième monarchie, celle du Nord, doit commencer à se développer. Monarchiarum physica examinatio se termine, tout naturellement, par le panégyrique de Dimitrie Cantemir à l'empereur du Nord, qu'il décrit sans hésitation comme le plus sage et le plus militant, nous laissant, nous lecteurs, dans le doute quant à l'identité de ce monarque, qu'aucun des monarques ne surpasse en humanité et en piété. Le divin psalmiste prophétise que ce royaume et son heureux règne dureront plusieurs siècles: "Bona ante multa saecula a divino Psalmista praecantata corrispondentiere augurantur".

Source : geopolitika.ru

18:33 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, pierre le grand, moldavie, russie, dimitrie cantemir |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sept raisons de relire Edward Gibbon

Sept raisons de relire Edward Gibbon

Contre la pensée apocalyptique dominante et plus encore : un peu moins de 3.000 pages pour l'exorcisme de (toutes) les idéologies

par Giovanni Vasso

Source: https://www.barbadillo.it/103917-in-attuali-sette-ragioni-per-rileggere-edward-gibbon/

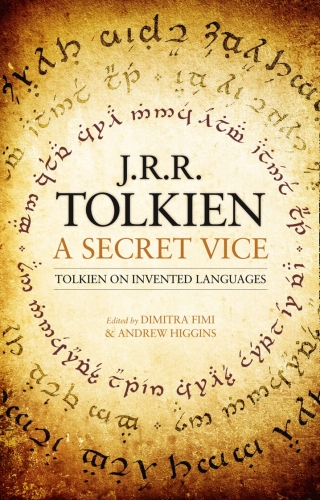

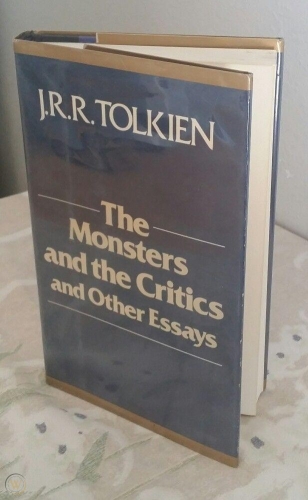

Fatigué des pamphlets auto-consolants, des petits romans décrivant des copulations châtiées espérant faire scandale ? Fatigué des essais-miroir des égocentriques? Voici sept bonnes raisons de relire une brique impossible, un livre relégué aux oubliettes par toutes les idéologies et par la paresse, le Decline and Fall of the Roman Empire d'Edward Gibbon.

Première raison. Sans Rome, on ne comprendrait pas l'histoire du monde. Et sans étudier le monde qui tournait autour d'elle, on ne comprendrait pas l'histoire de Rome. L'Urbs a été au centre des affaires humaines sur cette misérable planète. Mais pour essayer de le comprendre, on ne peut faire abstraction d'un temps et d'un espace immenses, au moins aussi grands que la gloire qu'il a eue. D'Antonin le Pieux à Constantin Paléologue, donc. Et des déserts d'Arabie aux steppes circassiennes, de l'Arménie à l'Angleterre. L'histoire ne commence pas avec le débarquement des pèlerins du Mayflower, ni ne se termine avec la chute du mur à Berlin. Mettons-nous ça dans la tête.

Et voici la deuxième raison. Aurélien aurait pu être le restaurateur de l'Empire. Tout comme Julien l'Apostat. Est-ce le christianisme qui a conduit à la chute de Rome ou est-ce la décadence désormais imparable de l'empire qui s'est nourrie des divisions doctrinales, idéologiques et politiques qui ont contesté les premiers siècles du christianisme ? Assurément, lorsque l'union, la concordia hominum s'effrite, c'est le point central qui témoigne du début de la fin d'une civilisation. Anatole France dans La légende de Saint-Nicolas décrit ce qu'est la destruction d'une civilisation et surtout d'où elle vient.

La troisième raison. La guerre a toujours été nulle, depuis que Rome n'était pas encore Rome. Depuis l'époque d'Aristophane. L'horreur de la guerre est une constante. Ses formes changent en fonction des technologies et de la "fantaisie" des monstres qui les pratiquent. Au début du Moyen Âge, les bandes de prisonniers aux yeux arrachés étaient à la mode, tandis qu'un seul camarade, devenu borgne, les amenait à rendre hommage au souverain victorieux. Aujourd'hui, une vidéo postée sur le web suffit, mais le plus terrible dans la guerre est peut-être sa seule vérité absolue, toujours négligée : les héros la combattent mais les comptables la gagnent.

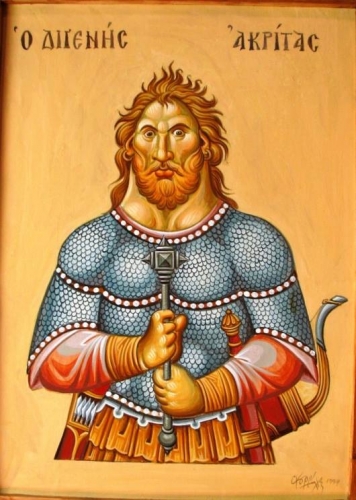

Pourtant, certaines images nobles sont là. Comme celle d'un échange de prisonniers entre Byzance et les armées arabes qui se déroule sur un pont. Les musulmans, libérés, crient "Allah Akbar" aux leurs. Les Grecs, de retour dans le giron de l'Empire, répondent "Kyrie Eleision". Ce n'est pas seulement l'histoire d'un affrontement : après tout, Digenes Akritas (icône), le héros épique des frontières, le précurseur médiéval de Clint Eastwood, est moitié arabe et moitié byzantin.

La quatrième raison. Énée n'était pas turc. Les glorieux peuples qui ont donné naissance aux empires seldjoukide et ottoman sont venus des régions les plus reculées d'Asie et ont mis des siècles avant de s'installer là où ils sont aujourd'hui. Dire d'Énée qu'il est un Turc reviendrait, dans le même temps, à nier des millénaires d'histoire anatolienne et à effacer une gigantesque épopée. Qui de l'Extrême-Orient s'étendait jusqu'aux portes de Vienne. L'histoire est plus "sans frontières" que ne peuvent l'imaginer nos brillants amis du politiquement correct.

En parlant de décadence, voici la cinquième raison. Edward Gibbon était un homme politique de premier plan dans l'Angleterre du 18ème siècle. Dans ses moments d'oisiveté, il a écrit une œuvre d'une taille et d'une profondeur monstrueuses, qu'il écrivit, pratiquement, pour le reste de sa vie. Aujourd'hui, les politiciens font rédiger des mémoires et, au mieux, font compiler des pamphlets, qui ensuite, comme celui (trop hâtif) du ministre Speranza, disparaissent des rayons.

La sixième raison. L'édition Einaudi enferme les six livres en trois volumes, 2868 pages claires et denses de notes, citations et références aux chroniqueurs les plus obscurs de chacune des époques abordées par l'auteur. Mais Jean Cau a raison: à l'ère de la légèreté obligatoire, l'envie vient de temps en temps de jeter la lame de rasoir jetable et de se raser avec un bon vieux couteau. Imaginez aujourd'hui que tout est passé de la légèreté à l'impalpabilité numérique.

Enfin, la dernière raison, pas nécessairement la plus importante. Per aspera ad astra, dit le sage. La raison la plus importante d'entreprendre une lecture aussi exigeante réside peut-être dans un acte très simple de rébellion contre la pensée apocalyptique qui domine cette ère de pandémies et de guerres. Nous craignons que le monde ne s'écroule lorsque l'Ur-quaker universel, l'éternel pénitent aujourd'hui à la sauce éco-nazie (veuillez lire la satire dystopique Rock 'n' Roll, Nazisti e Monty Python de Pierluca Pucci Poppi et Federico Bonadonna) nous impose, comme d'habitude, l'auto-justification et la repentance.

Enfin, la dernière raison, pas nécessairement la plus importante. Per aspera ad astra, dit le sage. La raison la plus importante d'entreprendre une lecture aussi exigeante réside peut-être dans un acte très simple de rébellion contre la pensée apocalyptique qui domine cette ère de pandémies et de guerres. Nous craignons que le monde ne s'écroule lorsque l'Ur-quaker universel, l'éternel pénitent aujourd'hui à la sauce éco-nazie (veuillez lire la satire dystopique Rock 'n' Roll, Nazisti e Monty Python de Pierluca Pucci Poppi et Federico Bonadonna) nous impose, comme d'habitude, l'auto-justification et la repentance.

La vie est une partie d'échecs avec la mort, tant celle des hommes que celle des civilisations. Les idéologies ne sont ni éternelles ni utiles, surtout lorsque, pour se donner un ton d'éternité, elles nient la nature caduque de l'homme, dont elles sont toujours les filles. Rome est tombée, Byzance s'est effondrée, le monde ne s'arrêtera pas si nous tombons aussi. L'important aura été d'avoir traversé la vie avec style.

@barbadilloit

Giovanni Vasso

17:50 Publié dans Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edward gibbon, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 12 août 2022

Vladimir Poutine et la multipolarité

Vladimir Poutine et la multipolarité

Shahzada Rahim

Source: https://katehon.com/en/article/vladimir-putin-and-multipolarity?fbclid=IwAR2UMAT3P9gJ-xk1DsIX1ZtybNBUUbMA4QjJUpUcClnSER6KfmUO4_tFCEA

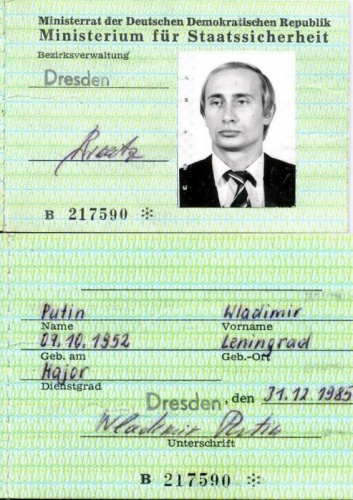

Depuis son accession à la présidence russe, Vladimir Poutine a attiré l'attention des grands médias mondiaux pour deux raisons majeures. Premièrement, dans sa jeunesse, il a servi dans les services de renseignement soviétiques (KGB) et pendant la désintégration de l'Union soviétique, il était colonel au siège du KGB à Dresde, en Allemagne de l'Est. Cela signifie que le jeune dirigeant russe a des souvenirs éléphantesques de l'époque soviétique. Deuxièmement, après la chute de l'Union soviétique, le jeune Vladimir Poutine, qui est diplômé en droit et ancien officier du KGB, s'est retrouvé sans emploi pendant une brève période jusqu'à ce que le maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, le nomme au bureau, où il a d'abord servi en tant qu'officier junior avant de devenir maire adjoint. Ces deux expériences sont devenues la raison principale qui a attiré l'attention des grands médias mondiaux sur la personnalité obscure, mystérieuse et incompréhensible du jeune leader russe.

Au lendemain de l'attaque terroriste de septembre 2001, Vladimir Poutine est devenu le premier dirigeant mondial à se rendre aux États-Unis et a rencontré le président américain de l'époque, George W. Bush. Après une brève rencontre avec le jeune dirigeant russe, le président Bush a déclaré publiquement : "J'ai regardé l'homme dans les yeux. Je l'ai trouvé très franc et digne de confiance". Peut-être que la tentative du président Bush de sonder l'âme de Vladimir Poutine n'était pas une gaffe géopolitique, car dans ses décisions et sa défense des intérêts de la Russie, Vladimir Poutine s'est toujours montré franc et digne de confiance.

Néanmoins, ce n'est pas seulement dans la sphère politique que Vladimir Poutine a été mal compris et mal interprété, mais aussi dans la sphère géopolitique. Selon les mots du célèbre animateur de télévision russe et icône des médias mondiaux Vladimir Pozner, "Au cours des vingt dernières années, les dirigeants occidentaux ont mal compris Vladimir Poutine et, par conséquent, au cours de la même période, la façon dont Vladimir Poutine s'est présenté était le reflet même de la mentalité politique occidentale.

Si nous analysons la personnalité du dirigeant russe d'un point de vue géopolitique, il apparaît sans aucun doute comme un réaliste pragmatique complet qui considère toujours la "sécurité" de la Russie comme sa priorité absolue. Au cours des premières années de sa présidence, Vladimir Poutine a établi des relations étroites tant avec les États-Unis qu'avec ses voisins européens. Pour obtenir les garanties de sécurité des États-Unis et de ses alliés européens, la Russie a collaboré avec l'OTAN pour créer le Conseil OTAN-Russie en 2002. La tâche principale du Conseil OTAN-Russie était la recherche d'un consensus, la coopération et la consultation mutuelle sur les questions de sécurité. Il ne faut peut-être pas oublier ce geste pragmatique de Vladimir Poutine.

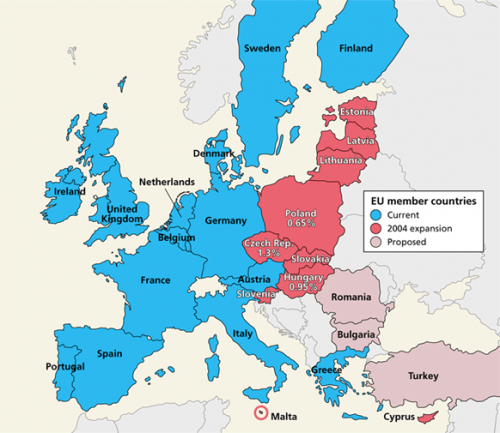

En outre, depuis les premiers jours de son mandat, Vladimir Poutine n'a cessé de partager les lignes rouges de la sécurité de la Russie avec les États-Unis et ses alliés de l'OTAN en Europe. Les experts en politique étrangère ont qualifié le pragmatisme de la politique étrangère de Poutine, celle d'une approche de la Russie face à son étranger proche, d'efficace jusqu'en 2004. Les préoccupations de la Russie en matière de sécurité ont commencé à s'aggraver lorsqu'un grand nombre d'États post-soviétiques d'Europe baltique et orientale ont rejoint l'Union européenne. Néanmoins, dès le début, la Russie a perçu l'expansion vers l'est de l'UE sous l'angle du dilemme de la sécurité et, par conséquent, lors de plusieurs rencontres internationales, Vladimir Poutine a remis en question la politique d'expansion vers l'est de l'UE. Ici, la montée en flèche des préoccupations sécuritaires de Poutine peut être mise en parallèle avec l'analyse du célèbre auteur géopolitique Tim Marshall. Selon Marshall, tout au long de l'histoire, la Russie a été prisonnière de sa géographie plate, vaste et trop étendue, où la "sécurité" est toujours restée l'obsession de ses dirigeants.

De même, la politique d'expansion vers l'est de l'UE, qui a débuté en 2004, est devenue le principal sujet de débat et de discussion parmi les élites politiques et sécuritaires russes. Les élites russes de la sécurité, en particulier, pensaient que l'expansion vers l'est de l'UE visait à ouvrir la voie à l'OTAN pour atteindre les frontières russes. Ainsi, de cette discussion est né un nouveau phénomène de sécurité, celui de "l'encerclement de la Russie", qui a fini par dominer la politique étrangère russe pour les années à venir. La plupart des élites politiques et de sécurité russes ont directement blâmé les États-Unis pour l'américanisation des politiques étrangères et de défense européennes. À cet égard, si quelqu'un veut comprendre le contexte du conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, il doit étudier la transformation de la politique étrangère russe après 2004. En outre, l'année 2004 est importante pour deux raisons majeures.

Premièrement, 2004 a marqué le début de l'expansion de l'UE vers l'est et donc des avancées de l'OTAN vers les frontières russes. Deuxièmement, au cours de ces mêmes années, les révolutions de couleur ont commencé dans l'espace post-soviétique, en commençant par l'Ukraine, dont la Russie pense qu'elles étaient parrainées par l'OTAN pour renverser les régimes favorables à la Russie. Ainsi, dans le sillage des révolutions de couleur, le terme "Sécurité de la sphère d'influence de la Russie" est devenu l'obsession majeure des élites politiques et sécuritaires russes.

Dans ce dernier contexte, si nous révisons la pensée géopolitique du président russe, alors, selon Poutine, la chute de l'Union soviétique a été la plus grande catastrophe géopolitique du vingtième siècle qui a mis en péril la sécurité géopolitique de la Russie. C'est peut-être la raison pour laquelle, dès les premiers jours de son mandat, Vladimir Poutine a spéculé sur les problèmes de sécurité de la Fédération de Russie. Même, concernant les lignes rouges de la Russie, il a lancé un avertissement clair aux États-Unis et à ses alliés européens de l'OTAN lors de son discours à la Conférence sur la sécurité de Munich en 2007. Vladimir Poutine a déclaré : "le fait que nous soyons prêts à ne pas placer l'armée de l'OTAN en dehors du territoire allemand donne à l'Union soviétique une solide garantie de sécurité" - où sont ces garanties ? Ainsi, du point de vue géopolitique de Poutine, les Américains et leurs alliés européens ont éclipsé et méprisé les garanties de sécurité données à la Russie et ont permis à l'OTAN d'encercler la Russie, ce qu'il considère comme une promesse non tenue.

En tant que réaliste pragmatique, Vladimir Poutine estime que puisque l'Amérique et ses alliés européens ont rompu la promesse, la Russie a le droit naturel d'assurer sa sécurité dans l'espace post-soviétique. Par conséquent, les événements tels que la guerre avec la Géorgie (2008) et l'annexion de la Crimée (2014) n'étaient qu'un calme avant la tempête. À mon avis, ces événements ont été le signal d'alarme pour que l'OTAN abandonne son expansionnisme le long des frontières russes. Malheureusement, à l'Ouest, ces deux événements majeurs n'ont pas été reçus comme des avertissements majeurs ; au contraire, l'Ouest les a considérés comme une agression russe et un néo-impérialisme, ce qui est complètement hors de toute logique.

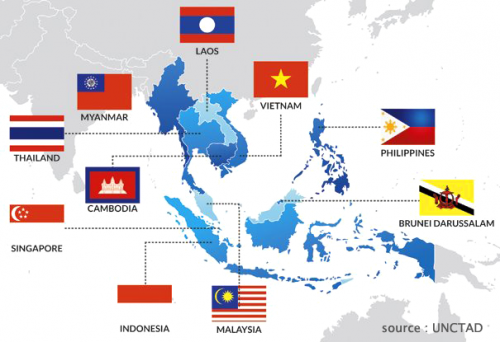

Selon Poutine, l'Occident doit respecter la Russie en tant que pôle distinct dans l'ordre international, aux côtés d'autres puissances mondiales émergentes comme la Chine et l'Inde. Selon Poutine, le moment unipolaire est terminé et l'état de droit international ne peut être renforcé et mis en œuvre que si l'Occident respecte la "sphère d'influence" de chaque pôle. En outre, la multipolarité émergente est réelle et l'Occident doit comprendre ce fait, s'il est un tant soit peu sérieux en matière de paix et de sécurité internationales.

L'Auteur:

Shahzada Rahim est l'auteur du livre Beyond Civilization and History et un expert en géopolitique. Il est le rédacteur en chef du portail d'information The Eurasian Post.

22:27 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, vladimir poutine, géopolitique, politique internationale, multipolarité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le chômage dans la quatrième révolution industrielle

Le chômage dans la quatrième révolution industrielle

Ernesto Mila

Source: https://info-krisis.blogspot.com/2022/05/cronicas-desde-mi-retrete-el-paro-en-la.html

L'expression "quatrième révolution industrielle" a été inventée par Klaus Schwab, président du Forum économique mondial. De nombreux autres, avant lui, nous avaient avertis; ils nous ont dit: l'idée que l'humanité - en fait, les pays développés - est confrontée à une nouvelle mutation qui accompagne la technologie et qui aura un impact plus rapide (et plus profond) sur notre société que toute autre mutation précédente. Schwab a simplement profité de sa position de membre du comité directeur du club Bilderberg et de président du Forum économique mondial pour populariser le terme. Il est donc l'un des visages publics de "l'élite", de ceux qui "tirent les ficelles"... Il vaut la peine de connaître ses critères.

Lorsqu'il lit un livre, le lecteur suppose que l'auteur est "sincère". Il ne cache rien, il analyse un sujet de manière plus ou moins objective et exprime son opinion. En réalité, ce n'est pas le cas. Tout auteur a tendance à cacher les aspects qui ne favorisent pas sa thèse ou qui pourraient provoquer l'animosité des lecteurs, voire générer des réactions indésirables de la part du lecteur. Ainsi, il faut être très prudent en lisant La quatrième révolution industrielle écrite par Klaus Schwab et préfacée dans son édition espagnole par Ana Botín (qui en profite pour faire l'apologie de Banco Santander, en soulignant combien elle se soucie des citoyens...).

La grande remise à zéro, ou la panacée universelle

Schwab est également l'un des doctrinaires de la "grande réinitialisation", l'idée que la pandémie était une occasion de façonner "la reprise économique et les relations mondiales". Lorsqu'il a lancé cette idée en 2020, il avait à ses côtés le prince Charles d'Angleterre, héritier du trône britannique et membre d'une autre des familles "élites" du monde. Charles, après avoir entendu les propositions de Schwab et les mesures qu'il proposait au niveau mondial, a seulement accepté de dire que tout cela serait mis en œuvre "si la population l'accepte".

Schwab a dû sourire devant tant de naïveté (ou de cynisme) : si nous en sommes arrivés là, à accepter la mondialisation malgré ses défauts évidents et l'instabilité croissante de l'économie mondiale, si nous en sommes arrivés à voter pour des "leaders mondiaux" tels que Biden, Sánchez, Macron ou Trudeau, si nous avons accepté d'être enterrés chez nous pendant deux ans à cause d'une grippe à faible taux de mortalité, comment ne pas accepter la "grande réinitialisation", et encore plus si elle nous est présentée comme un chemin jonchés de pétales de roses.

Schwab, à l'époque, a défini la "grande réinitialisation" en déclarant que "la pandémie représente une rare opportunité de réimaginer, réfléchir, renégocier et redémarrer notre monde et de forger un avenir plus sain, plus équitable et plus prospère".

Le mot d'ordre du millénaire est "durabilité"

Depuis deux ans, les laboratoires technico-scientifiques ne chôment pas. La société a évolué, mais pas la recherche et l'application de nouvelles techniques. De plus, alors que la population s'inquiétait de savoir si elle devait être vaccinée une troisième ou une vingtième fois, si elle utilisait le même masque depuis deux jours, si cette variante du virus était plus mortelle ou si tout cela n'était qu'une exagération, si l'ERTE serait perçu à la fin du mois et combien de temps il durerait... les laboratoires étaient, à ce moment précis, en train de générer des techniciens pour - comme l'a dit Schwab - s'engager sur la "voie de la durabilité".

"Durabilité" est le mot clé de toute cette orgie de slogans : si nous ne sommes pas "durables", la planète meurt. Et, bien sûr, si les pôles fondent, si notre "empreinte carbone" est tangible, si nous ne créons pas de centrales énergétiques "propres"... nous allons à vau-l'eau. Nous tous, le vaisseau planétaire, périssons. Et nous avec. Alors qui pourrait renoncer à la "durabilité" de la planète ?

Et pourtant, il faut analyser les termes pour voir qu'il s'agit d'un gros mensonge : quelque chose est "durable" lorsqu'il se perpétue dans le temps. Et le temps est une ligne infinie, bien plus encore du point de vue humain. Cette idée est complétée par une autre : le "développement" est un synonyme de "progrès". S'il y a développement, il y a progrès. Ainsi, en réunissant les deux termes, on considère qu'il s'agit d'un syntagme optimiste : mieux vaut un "développement durable" qu'une "pauvreté insoutenable", bien sûr. Toutefois, cela s'applique à la planète Terre, c'est-à-dire à une planète aux possibilités limitées. Il est important de ne pas l'oublier : il n'y a pas plus de pétrole sur terre qu'aujourd'hui, et il diminue chaque jour. Et il en va de même pour tout autre minéral. Nous pourrions prolonger l'"ère du silicium", grâce au fait qu'il s'agit de l'un des éléments les plus courants de la planète... mais nous ne pourrons pas la prolonger éternellement, car le silicium, comme le pétrole, est présent sur Terre dans un volume spécifique et fini. L'idée même de "développement durable" implique la nécessité d'une planète aux ressources infinies. Et ce n'est certainement pas le cas.

Des milliards de chômeurs: le premier effet de la "révolution technologique"

Ce genre d'idées, qui n'ont aucune base objective et sont facilement réfutables, est au cœur de la théorisation de Schwab sur l'avenir technologique qui nous attend. Par exemple, dans une démonstration de sincérité, Schwab reconnaît que la "révolution technologique" aura certains effets négatifs sur l'emploi. Et il dit : tout comme la révolution de la vapeur, la première, a généré des mouvements de protestation contre elle, maintenant il y a le même risque, mais il n'y a pas de problème, parce que de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités commerciales seront créés. Et nous en revenons donc au "futur plus sain, plus équitable et plus prospère", sur lequel ils insistent sans cesse. Cette idée est-elle vraie ?

Bien sûr, chaque révolution technologique génère de nouvelles attentes et de nouveaux emplois. La révolution néolithique a entraîné une augmentation du nombre de personnes travaillant dans l'agriculture, la révolution Gutenberg a entraîné une augmentation du nombre de compositeurs, d'imprimeurs, de relieurs, et donc de tanneurs, de fabricants de papier, etc. Chaque révolution technologique a généré de nouveaux emplois qui n'existaient pas auparavant, mais il y a une différence aujourd'hui : la presse à imprimer existe depuis plus de trois siècles et en générant des emplois importants par rapport au nombre total d'habitants, elle l'a fait progressivement. Les effets de la révolution de la vapeur, qui a commencé en 1760, n'ont commencé à se faire sentir dans la société industrielle qu'un siècle plus tard, lorsque les industries textiles alimentées par des chaudières se sont multipliées dans tout le monde développé. Même lorsque Henri Ford a mis en place des chaînes de production et que le taylorisme est apparu, ses effets sur l'emploi n'ont pas été immédiats ; il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale pour qu'ils soient généralisés. En d'autres termes, entre l'irruption d'une nouvelle technologie et ses répercussions sociales, quelques décennies s'écoulent.

Mais ce ne fut pas le cas avec la "troisième révolution industrielle". Dès la fin des années 1960, l'humanité a rapidement embarqué, d'abord le transistor, puis la puce électronique. De l'avènement de l'Internet à sa généralisation, il s'est écoulé à peine huit ans. Encore moins pour l'émergence et la diffusion de la génération intelligente de la téléphonie. Schwab lui-même nous donne quelques prévisions : en 2025, la voiture autonome et les drones de transport se seront généralisés, la robotisation des entreprises sera arrivée à peu près au même moment. Et ainsi de suite. La nouveauté de la "quatrième révolution industrielle" est la vitesse à laquelle elle se propage. Nous comprendrons alors la "terreur" de Schwab face à la situation qui pourrait être créée.

Par exemple, il y a 300.000.000 de chauffeurs de taxi dans le monde. Certains d'entre eux travaillent pour ce que Schwab appelle des "entreprises disruptives" (Uber, par exemple), ce qui constitue effectivement une "nouvelle opportunité d'emploi" dans la "quatrième révolution industrielle", mais que restera-t-il de ces emplois après l'arrivée des "voitures autonomes" qui ne nécessitent pas de conducteur? Réponse: 300.000.000 de chauffeurs de taxi au chômage dans le monde.

Autre possibilité: les magasiniers de supermarché. Des centaines de millions d'autres dans le monde qui sont destinés à se retrouver au chômage dès que la robotique fera irruption dans ces établissements.

Plus encore: les chauffeurs-livreurs. En effet, d'autres entreprises "disruptives" (Amazon, Bangoog, Alibaba) ont anéanti des millions de petits commerces, mais il est également vrai qu'elles ont créé des emplois de chauffeurs-livreurs, sans oublier qu'à l'intérieur des grands centres logistiques d'Amazon, ils sont déjà complètement robotisés et qu'à Barcelone, par exemple, avec le volume de neuf blocs de l'Eixample (300x300 mètres de surface), ils emploient à peine 50 personnes dans leurs différentes équipes. D'ici quelques années, les drones dans les airs, les mini-véhicules autonomes au sol, remplaceront absolument tous ceux qui aujourd'hui vivent de la livraison. Sans oublier que, à l'exception des grandes chaînes situées dans des zones prestigieuses, le reste des vendeurs est également destiné à perdre son emploi...

Et ce n'est pas un seul secteur qui va subir la mutation, mais celle-ci va se faire sentir dans la majorité des secteurs d'emploi. C'est une chose que les syndicats ne reconnaissent pas et sur laquelle ils n'ont aucune opinion (après tout, ils sont des vestiges de la deuxième révolution industrielle et y sont restés). Le fait est que, dans peu de temps, les niveaux de chômage pourraient dépasser les pires moments des grandes crises économiques et ils ne seront pas générés par la récession engendrée par ces mêmes crises, mais par l'évolution technologique.

Et le problème caché par Schwab et tous ceux qui, comme lui, croient en un "avenir plus sain, plus équitable et plus prospère", c'est que les "nouveaux emplois" qui ne manqueront pas de se créer ne seront pas occupés par du personnel peu qualifié, mais que les quelques emplois créés par rapport à ceux qui sont perdus exigeront des qualifications technologiques élevées, alors que ceux qui sont perdus ne nécessitent pas de compétences élevées. Les emplois liés à la maintenance et au développement de ces nouvelles technologies vont, bien sûr, augmenter... mais rien de plus. Et il n'y aura jamais autant d'emplois créés que ceux qui seront détruits par cette quatrième révolution industrielle. L'accumulation de chômeurs générera inévitablement des situations explosives de protestation sociale.

C'est ce qui explique bon nombre d'attitudes des gouvernements actuels

A partir de là, nous pouvons comprendre beaucoup de choses :

- on peut comprendre pourquoi les gouvernements testent la possibilité d'un "revenu de subsistance de base".

- on comprend pourquoi toutes les mesures approuvées par les gouvernements tendent à réduire la population (en commençant par l'avortement et en terminant par l'euthanasie, en ignorant les avertissements concernant certains additifs considérés comme responsables de l'infertilité masculine et féminine).

- il est compréhensible que les gens soient encouragés à avoir des animaux de compagnie plutôt que des enfants.

- on comprend pourquoi il y a une permissivité croissante par rapport aux drogues et pourquoi les effets négatifs causés par des drogues sociales apparemment plus inoffensives sont cachés et les campagnes de lutte contre la toxicomanie ont disparu.

- on comprend pourquoi on insiste sur la question des LGTBIQ+ qui, si elle sert à quelque chose, c'est pour justifier la baisse du taux de natalité et comme couverture des problèmes majeurs qui, bien sûr, ne sont pas causés par le fait qu'untel ou untel se regarde dans le miroir et se voit avec un sexe différent de celui qui lui a été attribué par son ADN.

- On comprend l'intérêt porté au développement de systèmes générant des mondes virtuels (le Metaverse et d'autres initiatives similaires) qui permettront aux citoyens de créer plus facilement une réalité virtuelle dans laquelle ils pourront s'immerger, selon leur bon vouloir, sans aucun contact avec la réalité objective, et dans laquelle ils resteront dans une situation de léthargie physique.

- on comprend que la grande terreur des élites économiques et des sectes mondialistes soit la réaction de la population à un avenir dans lequel la grande majorité devra vivre de la charité publique dans une situation très bien décrite par la littérature cyberpunk.

- on comprend également pourquoi les gouvernements occidentaux autorisent une immigration de masse sans restriction, qui contribuera à la perte d'identité et à la conversion des sociétés occidentales en un échiquier où opèrent de petits groupes ethniques-religieux-sociaux sans lien entre eux, empêchant toute contestation globale.

- En bref, on peut comprendre pourquoi les gouvernements et les grands centres de décision mondialistes (ONU, UNESCO) et globalisants (Club Bilderberg, Forum économique mondial) sont si pressés de faire modifier les lois, les constitutions et les concepts avant qu'une vague de protestations mondiales ne se produise, empêchant la réalisation de leurs projets pour "un avenir plus sain, plus équitable et plus prospère". Si ces changements juridiques et constitutionnels interviennent après que la révolution technologique a semé dans tous les pays des centaines de millions de chômeurs, il pourrait bien y avoir un retour de bâton - même violent - contre les promoteurs et les augures de cet avenir. C'est pourquoi ils s'empressent de serrer la vis à la société, en créant de faux problèmes, en établissant des lois draconiennes, en réformant l'éducation jusqu'à des extrêmes ridicules, en essayant d'effacer toute trace d'identité dans la population.

Il faut savoir que la "quatrième révolution industrielle", à tous points de vue, est impossible et incompatible avec les destinées humaines. Elle a été conçue par des "élites" économiques, bénéficiaires de la mondialisation, pourvues de conceptions culturelles mondialistes. Elle a été conçue pour leur propre bénéfice et enveloppée dans leurs délires idéologiques. Elle n'a pas été conçue, pas pour vous, pas pour moi, pas pour nos voisins, pas pour nos enfants.

Sa "quatrième révolution industrielle" n'est pas ce dont l'humanité a besoin.

22:08 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chômage, quatrième révolution industrielle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 11 août 2022

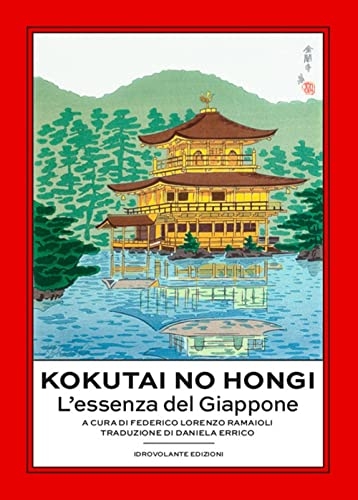

Kokutai no Hongi ou l'essence du Japon

Kokutai no Hongi ou l'essence du Japon

SOURCE : https://www.barbadillo.it/105574-kokutai-no-hongi-ovvero-lessenza-del-giappone/

Kokutai no Hongi. L'essenza del Giappone (éd. Idrovolante, Roma 2021, traduction Daniela Errico) offre pour la première fois en Italie la brochure publiée au Japon en 1937 par le ministère de l'Éducation à Tokyo.

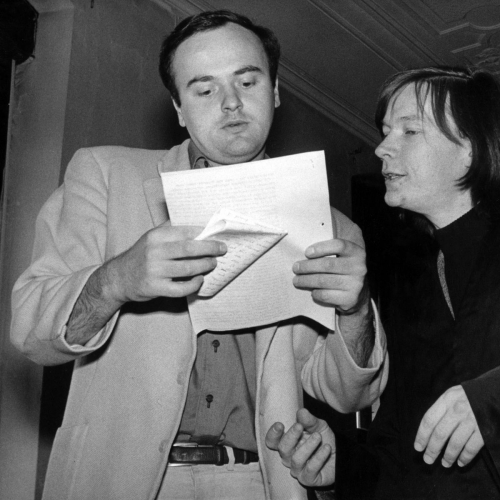

Le site Barbadillo propose ici aux lecteurs deux extraits de l'ouvrage édité par Federico Ramaioli (photo), diplomate et avocat : le premier fait référence au rôle de l'empereur (tenno) et le second à la critique de l'individualisme.

L'auguste trône de tennō

Ainsi, le tennō est une divinité manifeste (akitsumikami) qui règne sur notre pays selon l'auguste volonté des ancêtres divins. Lorsque nous y faisons référence en tant que déité manifeste ou déité vivante (arahitogami), ce n'est pas comme si nous faisions référence à un soi-disant dieu absolu ou omniscient et omniprésent, mais nous faisons référence au fait que les ancêtres divins se manifestent dans le tennō, qui est leur descendant divin. Le tennō ne fait qu'un avec les ancêtres divins et est une source éternelle de croissance et de développement du peuple et du pays, ainsi qu'une personne extrêmement auguste. La nature auguste du tennō est précisée dans l'article 1 de la Constitution de Meiji, qui stipule que "l'Empire du Japon est dirigé par un empereur de la seule dynastie de l'éternité", ainsi que dans l'article 3 qui stipule que "le tennō est sacré et inviolable". Par conséquent, Tennō diffère des dirigeants des autres pays en ce qu'il n'a pas été placé sur le trône par nécessité pour gouverner la nation et n'a pas été choisi par le peuple parce qu'il possède l'intelligence et la vertu. Le tennō est l'auguste descendant d'Amaterasu Ōmikami et le descendant divin des Ancêtres divins. L'auguste Trône de tennō est important et majestueux car il y entre en tant qu'auguste descendant des Déités célestes (Pp. 61-62).

Éloge de la loyauté

Dans notre pays, depuis sa fondation, la valeur la plus profonde de cette grande Voie du sujet réside dans le lien fort entre le peuple japonais et le concept de loyauté. Récemment, ayant été influencé par les théories individualistes de l'Occident, un mode de pensée centré sur l'individu a pris forme. Par conséquent, le véritable objectif de notre Voie de la loyauté, qui diffère par nature de cette façon de penser, n'est pas toujours rigoureusement poursuivi. C'est-à-dire que ceux qui expriment encore leur loyauté et leur patriotisme envers notre pays, ayant été fortement influencés par l'individualisme et le rationalisme occidentaux, ont tendance à perdre de vue la véritable signification de ces valeurs (p. 113). En comprenant le grand principe de loyauté, nous devons nous purifier de la corruption de notre esprit qui découle de l'élévation de l'ego, de l'obsession de notre "moi" et de l'obscurcissement de notre conscience afin de revenir à un état d'esprit pur et clair qui nous connote intrinsèquement (p. 114). Le Tennō, en tant qu'exemple de dévotion et de respect, honore toujours les Divins Ancêtres et, prenant l'initiative pour toute la nation, montre la véracité d'être leurs descendants. En tant que descendants des sujets qui ont servi les ancêtres de Tennō, nous héritons nous aussi de leur loyauté en la faisant revivre dans les temps présents et en la transmettant aux générations futures. Ainsi, la dévotion et le respect pour les Ancêtres et la Voie de la Loyauté sont une seule et même entité et constituent essentiellement une seule Voie. Cette unité ne peut être trouvée que dans notre pays et c'est là que réside le fondement sacré de notre kokutai.

18:58 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, japon, tenno, loyauté |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Occident libéral et la Russie fasciste? Slavoj Zizek, un pop-philosophe perdu dans la jungle des concepts

L'Occident libéral et la Russie fasciste? Slavoj Zizek, un pop-philosophe perdu dans la jungle des concepts

Markku Siira

Source: https://markkusiira.com/2022/08/09/liberaali-lansi-ja-fasistinen-venaja-kasitteissa-sekoilevan-pop-filosofin-politiikkaa/

Slavoj Žižek, un philosophe pop "freudo-marxiste", a publié un article sur le site Project Syndicate dans lequel il se demande ce que la gauche "éveillée" (=woke) et la droite alternative ont en commun.

Selon l'auteur, le conflit en Ukraine montre que les divisions politiques qui ont défini notre siècle sont fondamentalement fausses. Selon Žižek, le Kremlin représente la "droite alternative" et l'Europe le "système libéral politiquement correct", mais les deux camps combattent le système capitaliste mondial.

Le précédent remue-méninges de Žižek sur la défense de l'OTAN et de l'Ukraine n'a pas seulement suscité l'admiration des libéraux occidentaux, mais aussi des critiques justifiées. Maintenant, le Slovène essaie de prétendre qu'il n'y a pas tant de différence entre les deux camps dans le jeu géopolitique. Au final, il ne réussit qu'à rendre les choses plus compliquées.

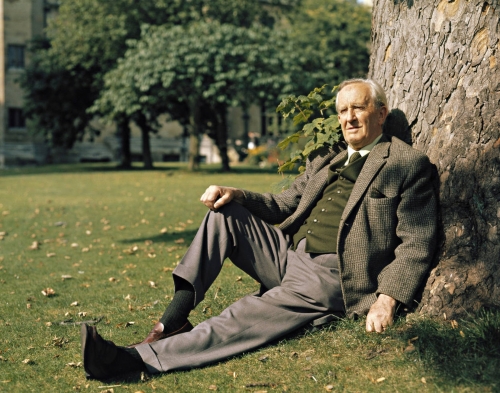

Žižek commence par évoquer le psychologue canadien Jordan Peterson (ci-dessus), qui a précédemment condamné l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, mais qui en est venu depuis à défendre la Russie "métaphysiquement". Se référant aux journaux intimes de Dostoïevski, Peterson a affirmé que "l'individualisme hédoniste de l'Europe occidentale est inférieur à la spiritualité collective russe".

Selon Žižek, Peterson accepte la définition du Kremlin de la civilisation occidentale libérale comme étant "dégénérée". Le Canadien décrit le postmodernisme comme "une variante du marxisme qui cherche à détruire les fondements de la civilisation chrétienne". Vu sous cet angle, la guerre en Ukraine est "un concours entre les valeurs chrétiennes traditionnelles et une nouvelle forme de décadence communiste".

Pour Žižek, l'adoption par Peterson d'une "position pro-russe mais anticommuniste" indique une orientation politique plus large. En Europe, cette ligne est représentée par le Hongrois Viktor Orbán, qui tente de créer un terrain d'entente entre l'euro-atlantisme et le nationalisme, dénonçant de manière populiste les "mondialistes", tout attendant peut-être le retour de Trump?

Žižek estime que le même esprit peut être observé aux Etats-Unis. Selon lui, "de nombreux représentants du parti républicain" ont refusé de soutenir l'Ukraine. J.D. Vance, candidat républicain au Sénat dans l'Ohio, soutenu par Donald Trump, a déclaré qu'il est "insultant et stratégiquement stupide d'allouer des milliards de ressources à l'Ukraine tout en ignorant les problèmes de notre propre pays".

Dans la même veine, Matt Goetz, membre républicain de la Chambre des représentants de Floride, menace de couper l'aide américaine à l'Ukraine si son parti prend le contrôle de la Chambre en novembre.

Les différences entre les démocrates et les républicains sont-elles vraiment si grandes, et la ligne de politique étrangère définie par l'appareil d'État permanent, l'"État profond", changerait-elle si les républicains arrivaient au pouvoir ? J'en doute, il s'agit probablement de faire du tapage et de marquer des points pour faire éclore une fausse opposition. Les deux parties sont également d'accord sur la Chine, et l'administration Trump elle-même a parlé d'un "choc des civilisations".

Malgré l'anticommunisme de Peterson, il s'attaque à la principale conséquence du capitalisme mondial. Žižek se réfère à Marx et Engels, qui ont écrit, il y a plus de 150 ans, dans le premier chapitre du Manifeste du Parti communiste, l'impact du capitalisme destructeur bourgeois sur les cultures populaires :

"La bourgeoisie a détruit toutes les relations féodales, patriarcales, idylliques partout où elle est arrivée au pouvoir..... Toutes les relations périmées, rouillées et les vieilles idées et opinions chères qui les accompagnaient se dissolvent, tout ce qui vient d'être formé vieillit avant de pouvoir être dissous, tout ce qui est traditionnel et permanent disparaît, tout ce qui est sacré est profané, et les gens sont enfin forcés de regarder leur position dans la vie et leurs relations les uns avec les autres avec des yeux ouverts".

Les théoriciens culturels de la nouvelle gauche, qui continuent de concentrer leur critique sur "l'idéologie et la pratique patriarcales", ignorent cette observation. Pourtant, la critique du patriarcat a atteint son apothéose précisément au moment historique où le modèle social traditionnel a perdu sa position hégémonique, c'est-à-dire lorsqu'il a été remplacé par un individualisme de marché capitaliste et sans racines.

De tels "gauchistes" sont des moutons déguisés en loups, prétendant être des révolutionnaires radicaux alors qu'ils ne font que protéger le système capitaliste dominant, ultra-libéral, sous-entend également Žižek - bien qu'il ne soit pas meilleur, étant lui-même un nazi pro-occidental.

En tout état de cause, l'effondrement des relations sociales et des formes traditionnelles est déjà bien entamé: tous les aspects de l'identité humaine dans la société moderne sont une question de choix. La nature (et la nature humaine) est également de plus en plus soumise aux manipulations technologiques.

Néanmoins, la "guerre civile" que Peterson voit se dérouler en Occident est, selon Žižek, une chimère, un conflit entre deux versions du même système capitaliste mondial : elle oppose "l'individualisme libéral débridé" au "conservatisme néo-fasciste", qui "cherche à combiner le dynamisme capitaliste avec les valeurs et les hiérarchies traditionnelles".

Cela nous amène aux stigmatisations qui volent à qui mieux mieux et aux confrontations féroces entre internautes sur les champs de bataille des médias sociaux. Si vous êtes du côté de l'UE et des États-Unis et que vous souhaitez une extension de l'ordre libéral, vous êtes une "bonne personne" selon le récit des médias grand public. Si vous êtes positif, ou même neutre, à l'égard de la Russie de Poutine, vous êtes un troll, fauteur de fake news; un "fasciste" eurasien, noir jais - ou du moins rouge-brun.

Mais en regardant un peu plus objectivement, en Occident, l'"herméneutique" politiquement correcte, le wokisme, a remplacé la lutte des classes en créant une élite libérale qui prétend protéger les minorités ethniques et sexuelles en danger, simplement pour détourner l'attention de la prise de pouvoir économique et politique de ses propres membres.

Dans le même temps, cette diversion de la cabale bancaire centrale permet aux populistes de la droite alternative de se présenter comme les défenseurs des "vraies gens", contre les élites du monde des affaires et de l'"État profond". Tout cela n'est-il qu'une grande pièce de théâtre et dans quelle mesure les différences idéologiques sont-elles réelles dans un monde qui s'écroule sous nos yeux ? Trump, Biden, Poutine et Orbán ont tous également fait la promotion des vaccins pendant la crise sanitaire.

Žižek en conclut donc que les différents partis font partie du même système et qu'ils s'affrontent sur un tas de ferraille. Selon le penseur slovène, les guerres culturelles ont remplacé la lutte des classes comme moteur de la politique : aucun des deux camps, selon lui, ne défend les exploités, ni même ne s'intéresse à la classe ouvrière.

Le philosophe pop lui-même semble être perplexe face à la situation actuelle. Il confond également les concepts en qualifiant le conservatisme de "néo-fasciste", alors que c'est précisément cette conscience traditionnelle qui combat le néo-fascisme moderne en Ukraine et tente (plutôt sans succès) de défendre les peuples indigènes en Europe.

Žižek est heureux de répéter les mantras de la néo-gauche pseudo-radicale, dans laquelle toute forme de "conservatisme" - et peut-être aussi de "socialisme aux caractéristiques chinoises" ? - est grossièrement considéré comme du "fascisme" (il laisse de côté le fascisme arc-en-ciel du capitalisme libéral et les néonazis d'Ukraine, mais c'est désormais une condition préalable pour maintenir une carrière et une réputation dans les institutions occidentales).

Il est douteux que Žižek ou Peterson soient assez intelligents pour comprendre - et encore moins pour expliquer - les processus en cours de changement géopolitique et économique visant à construire un nouvel ordre mondial non occidental. L'Asie et le Sud global attendent-ils leur tour sous les feux de la rampe ? Pendant un certain temps encore, l'Occident, derrière le nouveau rideau de fer numérique, fera rage contre l'extinction de cette lumière.

18:46 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : slavoj zizek, europe, affaires européennes, droite, gauche, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Alice Weidel : "L'Ukraine aurait dû devenir neutre"

Alice Weidel : "L'Ukraine aurait dû devenir neutre"

Kiev aurait dû être encouragée à devenir un Etat neutre, affirme Alice Weidel dans un entretien.

Source: https://contra24.online/2022/08/alice-weidel-ukraine-haette-neutral-werden-muessen/

Alice Weidel, la présidente du parti Alternative pour l'Allemagne (AFD), a identifié l'erreur de l'Occident concernant l'Ukraine. Selon la politicienne, les alliés de Kiev auraient dû policer l'image de ce pays d'Europe de l'Est en l'encourageant à devenir Etat neutre au lieu de l'entraîner dans l'OTAN et l'UE.

Dans un entretien avec la ZDF publié dimanche, on a demandé à Mme Weidel pourquoi certains membres de l'AFD justifiaient l'offensive russe contre l'Ukraine ou même diffusaient de la "propagande du Kremlin". La chef de groupe de l'AFD a répondu : "Dans notre parti et notre groupe, il est indiscutable qu'il s'agit d'une guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, contraire au droit international".

Weidel a toutefois souligné qu'en considérant le conflit actuel dans ce pays d'Europe de l'Est, il ne fallait pas négliger le contexte historique des événements actuels. "L'intégration de l'Ukraine et les projets d'inclusion de l'Ukraine dans l'OTAN et l'UE sont, depuis des décennies, quelque chose que les Russes n'accepteront jamais", a précisé la politicienne allemande.

Moscou a toujours été clair sur le fait qu'il n'accepterait pas une "puissance adverse dans son arrière-cour", a-t-elle ajouté. Mme Weidel a ajouté que "l'Ukraine est une ligne rouge pour la Russie depuis des décennies". La chef de file de l'AFD a ajouté que l'Occident traitait ce sujet hautement sensible avec "insouciance" et qu'il avait commis une erreur en ne faisant pas de l'Ukraine un pays neutre.

Mme Weidel a souligné que son parti considérait le conflit actuel en Ukraine comme extrêmement dangereux, notamment pour l'Allemagne, qui n'est pas aussi éloignée des champs de bataille que les États-Unis. La politicienne a également mis en garde contre la résurgence d'une mentalité cherchant à reconstituer des blocs opposés, soit une situation similaire à celle de la guerre froide, la Russie et la Chine développant des relations de plus en plus étroites entre elles. Un tel scénario n'est pas dans l'intérêt de l'Allemagne, a déclaré la chef du groupe parlementaire AFD.

Fin mars, Steffen Kotré, membre du Bundestag de l'AfD, a affirmé que les États-Unis utilisaient l'Ukraine comme tête de pont pour déstabiliser la Russie. Si nous évoquons cela, nous devrions également parler des laboratoires biologiques qui sont dirigés contre la Russie", a déclaré le député - une allusion évidente aux affirmations de Moscou selon lesquelles les États-Unis auraient établi de telles installations secrètes dans le pays d'Europe de l'Est.

Le mois suivant, Tino Chrupalla, président et principal porte-parole de l'AfD, a parlé des "intérêts légitimes de la Russie en matière de sécurité", ajoutant que le conflit en Ukraine avait "plusieurs pères". Chrupalla a également demandé à plusieurs reprises que le gouvernement fédéral lève les sanctions contre la Russie, car elles affectent le plus les entreprises et les citoyens allemands, a déclaré le politicien de l'AfD.

Interrogée à nouveau sur les déclarations de certains membres de l'AfD, Mme Weidel a réaffirmé que le parti qualifiait l'intervention militaire de la Russie en Ukraine de "guerre d'agression contraire au droit international" et a ajouté : ceux qui tiennent publiquement des propos qui s'écartent de la ligne du parti seront traités "en interne". La politicienne a toutefois refusé d'entrer dans les détails concernant les conséquences auxquelles de tels membres du parti doivent s'attendre.

Pour plus de nouvelles et d'informations (sans censure Facebook), consultez notre chaîne Telegram (https://t.me/comagde) et notre groupe de discussion Telegram (https://t.me/+sydNkheo8hdiN22ZI). Vous pouvez également nous rendre visite sur Gettr.com (https://gettr.com/user/contra24).

17:34 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, ukraine, allemagne, afd, alice weidel, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

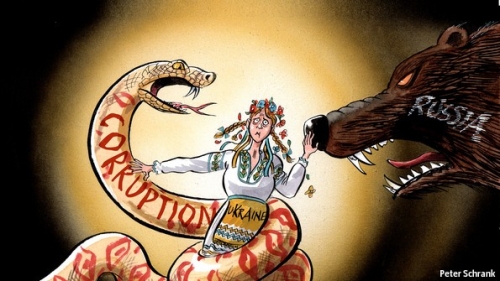

Quand la CIA s'inquiétait du nationalisme ukrainien

Quand la CIA s'inquiétait du nationalisme ukrainien

SOURCE : https://it.insideover.com/guerra/langley-1957-locchio-della-cia-sul-nazionalismo-ucraino-2057733.html

À l'aube de la guerre froide, au moins trois grands groupes nationalistes actifs contre l'Union soviétique opéraient en Ukraine. Des groupes qui avaient attiré l'attention de Langley, qui s'intéressait à d'éventuelles opérations spéciales sur le territoire de la République socialiste d'Ukraine.

Que l'Ukraine était le foyer des rêveurs d'indépendance, notre site InsideOver vous l'a déjà dit dans le reportage consacré à Lugansk. Et si à l'est du pays (dans ces provinces aujourd'hui disputées à Kiev par Vladimir Poutine), le vent de l'autonomisme soufflait depuis 1919, la perspective d'une nation libérée du joug des grandes puissances s'était également répandue dans les régions centrales et occidentales depuis le début du 20ème siècle.

Les persécutions soviétiques des années 30 et, plus tard, l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ont représenté une sorte de sève pour les réalités indépendantistes, dont Stepan Bandera est peut-être le nom et le visage les plus connus en Ukraine et en Occident. Il est devenu "célèbre" après l'invasion russe du 24 février 2022.

Bandera (photo) était, en fait, une figure de proue de la lutte pour l'identité ukrainienne avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Attention, nous écrivons identité et non liberté car, en tant que "partisan", Bandera est sui generis. Nationaliste, anticommuniste ; allié, prisonnier et à nouveau collaborateur des Allemands, Bandera a tenté d'exploiter l'occupation nazie des territoires ukrainiens pour fonder un État ukrainien indépendant.

Un personnage historique que nous qualifierions aujourd'hui d'"équivoque", bien que sa conduite reflète le caractère des peuples d'Europe de l'Est et des Balkans : la défense de l'ethnie à laquelle ils appartiennent est supérieure à toute idéologie, croyance politique, équilibre international. Cet élément a été exploité par les grandes puissances, dans le cas de Bandera par le Troisième Reich contre les Soviétiques et leurs alliés, contre les Juifs et contre les Polonais. Et qui, dans le nouveau scénario de la guerre froide, a également été suivi avec intérêt par Washington.

En 1957, la Central Intelligence Agency (CIA) a donc classé "secret" un volumineux dossier sur l'Ukraine, une analyse détaillée et approfondie de l'histoire, de la géographie, des facteurs économiques et des activités antisoviétiques de la République socialiste ukrainienne.

Le but est dans le titre du rapport : Facteurs de résistance et zone des forces spéciales. Reconstituant l'activité des partisans pendant la Seconde Guerre mondiale, la CIA identifie quatre zones où la résistance était la plus forte : Poles'ye (l'actuelle Biélorussie), le sud de la Volhynie, la région des Carpates et les montagnes de Crimée. L'origine géographique a également influencé l'orientation politique des groupes : dans l'est de l'Ukraine se concentraient les pro-Soviétiques (Ukrainiens fidèles à Moscou et soldats de l'Armée rouge coupés des leurs par la retraite), dans l'ouest de l'Ukraine les groupes nationalistes, comme par exemple en Volhynie où, en 1943, les nationalistes ukrainiens ont durement persécuté les Polonais afin d'empêcher la Pologne de revendiquer un jour des territoires à majorité polonaise à la fin du conflit mais en fait ressentis par les Ukrainiens comme leur appartenant. Un exemple est la ville de Lviv, aujourd'hui ukrainienne mais avec une forte tradition polonaise.

Les perspectives sont également différentes : les pro-russes soutiennent Moscou et l'Armée rouge, tandis que les nationalistes visent la naissance d'une entité indépendante des Allemands et des Soviétiques, avec une culture et une langue ukrainiennes.

Les documents soulignent également que certaines zones densément boisées se prêteraient bien à des formes de guerre non conventionnelles, car les forces russes auraient du mal à y pénétrer.

Facteurs de résistance et zone des forces spéciales est à la fois une analyse du terrain et un regard sur les capacités des groupes de résistance locaux qui, après la reconquête de l'Ukraine par l'Armée rouge, ont tenu tête aux NKVD et MVD entre 1945 et 1954.

L'épisode ukrainien n'est pas un cas isolé. Dans les territoires reconquis ou occupés par l'Armée rouge et ses alliés, les partisans antisoviétiques ont opéré pendant des décennies.

En République socialiste de Yougoslavie, il y avait les Kraziri (croisés, ndlr) qui reprenaient l'héritage du nationalisme croate des oustachis ; au sud, au Kosovo, l'indépendance kosovare donnera du fil à retordre à Belgrade jusqu'à la mort de Josip Broz, et même au-delà.

Sur les rives de la mer Baltique, en revanche, les Estoniens, Lituaniens et Lettons se sont retrouvés à combattre à la fois les nazis et les Soviétiques ou, dans d'autres cas, ils ont d'abord combattu les Soviétiques aux côtés des Allemands, puis ont poursuivi le combat, même après la fin de la guerre.

Aucun d'entre eux, probablement, n'était un nazi convaincu : le souhait d'une patrie indépendante, d'une identité qui ne serait pas écrasée par les nouveaux dirigeants russes, a d'abord animé l'alliance avec Berlin et, après la guerre, la guérilla dans les forêts contre les unités du NKVD de Berija.

Ce n'est donc pas une coïncidence si, au cours de la première décennie de la guerre froide, les États-Unis ont suivi de près ces réalités. "Les unités Waffen SS baltes doivent être considérées comme séparées et distinctes des SS allemands en termes de but, d'idéologie, d'activités et de qualification, par conséquent la commission considère qu'elles ne constituent pas un mouvement hostile au gouvernement des États-Unis", telle est la conclusion à laquelle sont parvenus les membres d'une commission chargée d'évaluer les crimes commis par les Waffen SS pendant la guerre.

Nous sommes en 1950 et les blessures, notamment parmi les victimes de la persécution nazie, sont encore fraîches. Pourtant, la principale nation alliée est arrivée à la conclusion que les SS baltes constituaient une entité distincte des autres, probablement dans le but de pouvoir exploiter l'action des anciens combattants pour contenir la puissance soviétique sur les rivages de la Baltique.

Cela ressemble, si l'on y réfléchit, à ce qui s'est passé récemment avec certaines unités déployées contre les Russes en Ukraine : malgré la forte suspicion de sympathies nazies, elles ont été soutenues et armées par les États-Unis et leurs alliés occidentaux pour affronter l'armée de Moscou.

Même dans le cas de Bandera, les analystes de Langley passent sous silence les aspects peu clairs de son passé en se concentrant sur les capacités des trois principales organisations antisoviétiques : l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), l'Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), le Conseil suprême pour la libération de l'Ukraine (UHVR), qui sont toutes trois "étroitement associées à un leadership qui prend la forme d'une 'direction imbriquée' avec les mêmes éléments au sommet de chaque organisation".

Ce qui est moins clair, c'est que la CIA reconnaît comment les éléments de l'OUN, de l'UPA et de l'UHVR ont été effectivement éliminés par la police secrète soviétique depuis 1954. Quel est donc l'intérêt de produire un rapport aussi détaillé si les alliés potentiels sur le terrain ne sont pas au rendez-vous ?

La réponse se trouve dans l'histoire récente de la politique étrangère américaine. En effet, les Etats-Unis ont apporté leur soutien tant à des unités très combatives (Contras, Viet Minh dans une perspective antijaponaise, Mujahideen), qu'à des réalités qui n'auraient jamais pu vaincre les forces adverses sur le terrain, comme les Montagnards vietnamiens, l'Alliance du Nord entre 1992 et 2001, et les Kurdes. L'intérêt, dans ce cas, n'est pas de gagner la confrontation avec l'ennemi à court terme, mais plutôt de l'épuiser, en le forçant à engager toujours plus de ressources et de moyens pour réprimer les forces antigouvernementales.

Ce qui restait de l'OUN, de l'UPA et de l'UHVR aurait pu être réorganisé par les opérateurs sur le terrain, afin de reprendre l'activité de guérilla anti-russe après le revers de 1954.

Une stratégie de dix ans et de plusieurs millions de dollars, fondamentalement similaire à celle à laquelle nous assistons aujourd'hui en Ukraine, un conflit qui est destiné à durer beaucoup plus longtemps et à évoluer vers un affrontement de faible intensité entre Kiev et la Russie. Et l'envoi d'armes et de moyens a précisément pour but d'occuper Moscou autant que possible, dans l'espoir que le "miracle" de l'Afghanistan se produise à nouveau: le retrait de l'URSS en 1989 et l'effondrement de l'Union Soviétique en 1991.