samedi, 20 août 2022

Comparer la Chine et la Russie - Le pouvoir de l'idéologie ou le pouvoir du nihilisme?

Comparer la Chine et la Russie - Le pouvoir de l'idéologie ou le pouvoir du nihilisme?

Markku Siira

Source: https://markkusiira.com/2022/08/13/kiina-ja-venaja-vertailussa-ideologian-vai-nihilismin-valta/

Comme nous le rappelait Branko Milanović, économiste serbo-américain, en janvier 2013, Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois, président de la République populaire de Chine et président de la Commission militaire centrale, a prononcé un discours intéressant devant les membres du Comité central du Parti (traduction anglaise ici: https://redsails.org/regarding-swcc-construction/).

Le discours a été évoqué en Occident pendant des années par la suite, notamment dans le contexte de la volonté d'épouvanter en permanence en évoquant l'autoritarisme du régime chinois et de la décision de Xi d'éradiquer de la Chine ce qu'il appelle le "nihilisme historique", un courant corrosif qui pourrait menacer la vitalité du Parti et les intérêts nationaux.

Dans son discours, Xi remet en question les doutes des commentateurs nationaux et étrangers quant à savoir si la voie de la Chine est encore socialiste. Certains ont appelé le modèle actuel de la Chine "capitalisme social", d'autres "capitalisme d'État" ou "capitalisme technocratique". Selon Xi, ce sont toutes des interprétations complètement erronées.

Le "socialisme aux caractéristiques chinoises" reste fidèle à l'idée, par laquelle Xi signifie que, malgré les réformes, le régime chinois s'en tient au socialisme, à sa théorie, à son système et aux objectifs fixés par le Congrès national du Parti.

Il s'agit notamment de "la construction d'une économie de marché socialiste, d'une politique socialiste-démocratique, d'une culture socialiste avancée, d'une harmonie civile et écologique socialiste, du développement humain, de la réalisation progressive d'une prospérité commune pour tous les peuples, d'un État moderne socialiste riche, fort, démocratique et harmonieux, sous la direction du Parti communiste".

Parmi les autres points notables du discours de Xi, citons son interprétation de la fin de l'Union soviétique et son insistance sur l'importance de l'idéologie. Sans une base idéologique solide, un gouvernement d'État instable commettra des erreurs désastreuses, qui pourraient même conduire à l'effondrement. C'est ce qui est arrivé à l'ancienne superpuissance du socialisme, l'Union soviétique, qui a officiellement cessé d'exister le 25 décembre 1991.

Pour Xi, la cause de l'effondrement de l'Union soviétique et de la disparition de son parti communiste est le "nihilisme idéologique": les classes dirigeantes ne croyaient plus aux avantages et à la valeur du système, mais n'avaient pas d'autres coordonnées idéologiques dans lesquelles inscrire leur pensée.

Pourquoi l'Union soviétique et son parti communiste se sont-ils effondrés ? Le rejet complet de l'expérience historique soviétique, le rejet de l'histoire du parti et le rejet de Lénine et de Staline ont plongé l'idéologie soviétique dans le chaos et le nihilisme historique que Xi craint.

Elle a rendu les organisations du parti à tous les niveaux presque inopérantes. Elle a privé le parti de son leadership sur l'armée. Finalement, le parti communiste soviétique - aussi grand qu'il ait été - a éclaté, entraînant avec lui la fédération socialiste.

Le manque de confiance dans le système était dû à l'échec de l'Union soviétique dans la vie économique et à son incapacité à créer un système de prise de décision participatif qui aurait séduit ou aurait été acceptable pour la majorité de la population. Les racines de l'effondrement étaient donc à la fois économiques et idéologiques.

Le président chinois Xi affirme que lorsqu'un parti perd le contrôle idéologique et est incapable de fournir une explication satisfaisante de sa propre gouvernance, de ses objectifs et de ses buts, il s'effondre en un parti d'individus aux liens lâches, unis uniquement par des ambitions personnelles, des aspirations à la richesse et au pouvoir.

Le parti est alors dominé par le "nihilisme idéologique". Le pire résultat - que Xi crain pour la Chine - est que le pays soit pris en charge par des personnes qui n'ont aucune idéologie, mais un désir totalement cynique et égoïste de régner. C'est ce qui s'est passé en Russie dans les années 1990, où les "nihilistes idéologiques" du KGB ont pris le contrôle du pays, avec l'aide des Américains.

Les nihilistes idéologiques du KGB étaient considérés à l'Ouest comme de meilleurs gouvernants que les communistes, qui avaient plus de principes. John Lewis Gaddis, le cynique historien américain de la guerre froide, dans The Cold War : A New History, considérait Lavrenti Beria comme "le seul dirigeant soviétique digne d'éloges avant Gorbatchev" parce que Beria était "totalement impartial sur le plan idéologique et prêt à servir n'importe quel régime tant qu'il restait lui-même en piste".

Dans les derniers jours de l'Union soviétique, les membres du KGB étaient considérés comme les seuls à pouvoir maintenir un certain ordre et faire tourner les roues de l'économie. C'est pourquoi le chef du KGB, Youri Andropov, a été élu secrétaire général du parti communiste - un renversement total de la soumission traditionnelle de l'appareil de renseignement au parti.

La dépendance à l'égard des services de renseignement s'est répétée dans les dernières années du gouvernement d'Eltsine, lorsque quatre de ses cinq premiers ministres avaient des liens avec le KGB (il s'agissait de Primakov, Stepashin, Kirienko et enfin Poutine). Le vide intellectuel a permis l'ascension au pouvoir de pragmatiques sans principes, que Xi décrit comme des "nihilistes idéologiques".

Sous Poutine, le vide idéologique a été comblé par le nationalisme et l'orthodoxie conservateurs - sans oublier l'islam domestique, le judaïsme et le bouddhisme. Poutine a également critiqué la culture politiquement extrémiste du déni du réel et du libéralisme débridé de l'Occident, mais la politique économique de la Russie contemporaine est toujours capitaliste, et non socialiste.

L'accent superficiel mis sur les caractéristiques externes du pouvoir de l'État conduit de nombreux commentateurs politiques occidentaux à parler de l'"autocratie" de Xi et de Poutine, comme s'ils étaient exactement de la même espèce. Le discours de Xi montre que les dirigeants de la Chine et de la Russie contemporaine ne sont pas si semblables.

La différence entre les administrations d'État chinoise et russe est que la Chine a cherché à préserver le pouvoir hégémonique de l'idéologie communiste et à contrôler ainsi les différents organes du pouvoir (tels que l'armée et la police), tandis qu'en Russie, l'idéologie politique a été remplacée par le pragmatisme et la géopolitique du pouvoir (bien sûr, l'administration d'État avec ses différentes branches du pouvoir contrôle toujours les différents organes de la société).

Les commentateurs enthousiastes de la chute de l'Union soviétique aimaient à penser que la fin du communisme entraînerait l'épanouissement de la démocratie libérale partout. Cependant, l'exportation américaine, la démocratie fumeuse et impérialiste, n'a conduit qu'à ce que Xi décrit comme un "nihilisme idéologique" et une politique de pouvoir qui a consolidé le pouvoir de l'oligarchie, sans aucun égard pour le peuple.

Le président chinois est, à mon avis, quelque peu correct dans ses affirmations. S'il n'y a pas de recherche systématique d'une société meilleure et de tentative d'élever le niveau de vie de la population, il ne reste que l'intérêt personnel de la classe dirigeante et une politique opportuniste et à courte vue qui mènera tôt ou tard le pays à la ruine.

La Russie aussi a besoin d'une idéologie d'État viable, mais les pragmatiques des groupes de pouvoir ne peuvent pas en créer une (parce qu'ils ne croient pas aux idéologies ?). Si, après Poutine, la Russie est dirigée par quelqu'un comme l'actuel premier ministre, le technocrate Mikhail Mishustin, le "nihilisme idéologique" qui a conduit à l'effondrement de l'Union soviétique se poursuivra.

Si la montée en puissance de la Chine n'est pas inversée et que le socialisme devient un contrepoids politique globalement attrayant au libéralisme toxique de l'Occident, peut-être les communistes pourront-ils jouer un plus grand rôle dans le futur gouvernement russe ? Un mélange russe de socialisme et de nationalisme pourrait mieux fonctionner dans une grande puissance qu'une imitation du libéralisme économique occidental.

Les communistes russes marquent également des points, du moins à mes yeux, car ils ont résisté au fascisme sanitaire de ces dernières années, contrairement au parti au pouvoir, Russie Unie, qui ressemble à une coalition. Il serait souhaitable que la Chine abandonne elle aussi sa stratégie de taux d'intérêt zéro, mais il se peut que des besoins de politique étrangère et de sécurité se cachent derrière ce plan d'action et soient tenus secrets pour le public.

S'il avait le choix, dans la crise mondiale actuelle, le monde préférerait avoir une idéologie socialiste nationaliste plus axée sur le peuple qu'un nihilisme libéral-capitaliste et technocratique dont les objectifs ne font que promouvoir la tyrannie socio-économique d'une petite puissance supranationale.

14:49 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : actualité, politique internationale, chine, russie, asie, affaires asiatiques, xi jinping |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Pologne: l'"idée piastienne" et la nouvelle géopolitique

Pologne: l'"idée piastienne" et la nouvelle géopolitique

Aleksandr Bovdunov

Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/polonia-la-gestalt-della-pista-e-la-nuova-geopolitica

Il est traditionnellement admis de diviser la conception que se fait la Pologne de sa mission géopolitique en deux directions: l'idée jagellonienne et l'idée piastienne. Chacune fait référence à deux époques de l'histoire polonaise et à deux dynasties : les Piast, qui ont fondé l'État polonais et mené une politique étrangère active à l'Ouest (Allemagne, République tchèque et Hongrie), et les Jagellon, qui ont uni la Pologne à la Lituanie, déplaçant le centre de gravité de la politique étrangère polonaise vers l'Est.

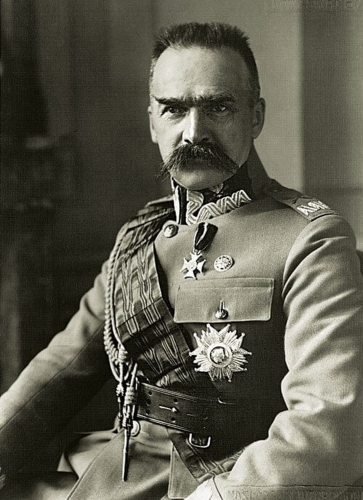

La géopolitique jagellonienne voit la Pologne comme la protectrice du monde chrétien occidental contre la Russie; la Pologne comme la puissance porteuse d'une mission de promotion de la civilisation occidentale à l'Est. Il s'agit d'une référence symbolique à l'époque de la Rzeczpospolita, à l'héritage géopolitique et idéologique de Pilsudski (le national-conservatisme), au sarmatisme, à la noblesse, aux concepts d'"Inter-mer" (ou Intermarium) et de "Prométhéisme", à l'ULB (Ukraine, Lituanie, Belarus) de Giedroyc-Meroszewski. Telle est la géopolitique contemporaine de la Pologne.

En revanche, l'idée piastienne a toujours été caractérisée par l'accent mis sur la confrontation avec l'Ouest germanique. Le paradigme piastien était caractéristique de Roman Dmowski et des nationaux-démocrates, les adversaires "de droite" de Piłsudski. Les nationalistes et les nationaux-démocrates (symbole de l'"épée des braves") et les partis paysans ("Parti paysan polonais Piast") se sont logiquement tournés vers des symboles faisant référence à l'ancienne ère Piast.

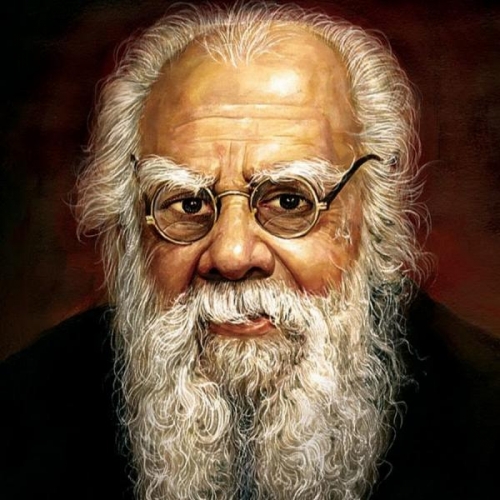

D'une part, le Piast est devenu un symbole d'authenticité, de "polonité" (c'est pourquoi à l'époque de Rzeczpospolita, un candidat au trône royal était appelé Piast, et ne pouvait être d'origine étrangère). D'autre part, la référence à l'héritage des Piast est devenue à la fois un symbole de lien avec la terre et une dimension paysanne, en partie opposée à la dimension "noble" et "jagellonienne" du nationalisme polonais, que les paysans considéraient avec suspicion. Il n'est pas surprenant, comme l'a souligné le premier Premier ministre de la Pologne indépendante Witos Wincenty, fondateur du parti Piast, qu'en 1918 les paysans appréhendent la reconstitution de l'État polonais, craignant le retour des anciens ordres féodaux [1]. En particulier, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Wincenty (photo, ci-dessous) est devenu l'un des vice-présidents de la Krajowa Rada Narodowa, le gouvernement pro-soviétique de Pologne, qui a entrepris en 1944 une vaste réforme agraire qui a éliminé les derniers vestiges de "panchyna" [2] sur les terres polonaises.

Les communistes polonais, chez qui - contrairement à bon nombre de leurs frères du Komintern - le nationalisme de gauche était traditionnellement fort, ont commencé, une fois au pouvoir, à construire un socialisme avec un "visage Panchyna", et pas seulement polonais. Les références symboliques à l'ère piastienne et non jagellonienne impliquaient un appel au peuple et aux paysans, un retranchement ethnique (au lieu du fédéralisme multiethnique du Commonwealth polono-lituanien), mais aussi une politique étrangère anti-occidentale en bloc avec l'URSS, justifiant même le déplacement des frontières de la Pologne vers l'ouest comme un retour à "l'héritage piastien".

Selon l'historien polonais Adam Zamoyski, le régime "se présentait comme une version socialiste du royaume médiéval des Piast" [3]. L'invocation symbolique de l'héritage des Piast a eu lieu à tous les niveaux: de la mise en évidence dans les documents officiels que le blason polonais est "l'aigle des Piast" aux affiches de propagande montrant d'anciens rois slaves attendant avec impatience des conquêtes territoriales à l'Ouest. La création de l'Organisation du Pacte de Varsovie pour contrer l'Occident, où la Pologne était la deuxième puissance militaire après l'URSS, peut être considérée comme le point culminant de la géopolitique "piastienne" de la Pologne au 20ème siècle.

Le discours historique officiel contemporain en Pologne a tendance à négliger à la fois le caractère nationaliste de gauche du NPD dans les premières années de son existence et après le retour au pouvoir de Vladislav Gomulka en 1956, et le soutien massif à la réforme paysanne menée par les communistes eux-mêmes.

Les répressions et l'implication des organes de sécurité de l'État soviétique, le mécontentement de masse à l'égard de la tutelle militaire soviétique, la nature aliénée de l'idéologie marxiste - tout cela contribue à la diabolisation de l'héritage et de l'expérience du NPD dans la Pologne contemporaine, et dans une large mesure, c'est ce qui a causé le déclin du NPD en tant que projet "national-bolchevique" distinctif.

Dans le même temps, les aspects géopolitiques, sociaux et historiographiques de la recréation du "royaume des Piast" en une enveloppe socialiste témoignent de manière convaincante que cette forme s'est opposée à l'orthodoxie communiste à bien des égards et est devenue l'expression des tendances sociales et politiques internes de la Pologne, notamment celles qui s'opposaient à la Pologne "jagellonienne" de Piłsudski. Cela peut expliquer la collaboration avec les communistes de Witos Wincenty ou de Bolesław Piasecki, leader du mouvement national conservateur-révolutionnaire Falanga, qui est devenu le chef de l'association catholique PAX dans la nouvelle Pologne [4]. Parmi les autres leaders du camp national-démocratique, qui ont soutenu une série de transformations dans la nouvelle Pologne, on trouve l'écrivain Wladyslaw Grabski (fils du premier ministre polonais) et le collaborateur de Roman Dmowski, l'historien Stanisław Kozicki.

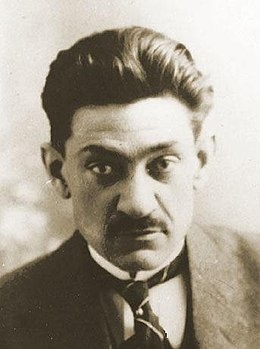

Un exemple intéressant et tragique est le destin d'une autre figure de proue de la démocratie nationale, Adam Doboszynski (photo, ci-dessus). Adversaire catégorique du bolchevisme et du marxisme, il retourne en Pologne en 1947. N'acceptant pas le régime communiste, il a cherché à établir des liens avec la clandestinité armée, essayant de prouver que l'Occident capitaliste ne viendrait pas en aide aux nationalistes polonais. Doboszynski, tout en rejetant l'idéologie communiste, a fait l'éloge du déplacement des frontières vers l'ouest et de la nationalisation des entreprises et a affirmé que les changements économiques et surtout la réforme agraire des communistes "représentaient un pas vers un ordre chrétien, et non pas vers le marxisme" [5].

Doboshinsky, dans son livre inachevé Halfway Through, a noté que "ni la victoire du capitalisme de connivence américain ni le marxisme totalitaire des Soviétiques" dans la guerre froide en cours n'amèneraient l'humanité à un remède. Au contraire, selon lui, le développement rapide de la technologie et la chute des valeurs religieuses et morales annonçaient un "scénario apocalyptique" d'où émergerait, après une succession de guerres et de catastrophes, une nouvelle humanité.

Pour la Pologne, il voyait le salut dans le fait de s'appuyer sur le catholicisme, en prônant un renouveau intellectuel (néo-thomiste) et spirituel de la foi et la construction d'un nouveau système politique, social et économique basé sur les valeurs chrétiennes et une large autonomie populaire. Cependant, Doboszynski a laissé en héritage l'idée de ne pas rejeter tout l'héritage de l'époque du socialisme, de préserver ce qui correspond à l'esprit anticapitaliste chrétien et d'essayer de changer le système socialiste de l'intérieur.

En 1949, Adam Doboszynski a été exécuté à Varsovie. Après la chute du socialisme, sa volonté n'a pas été accomplie. La Pologne a suivi la voie de la transformation par le marché et de la "thérapie de choc" dans l'esprit néo-libéral.

La position et le parcours de vie d'Adam D o b o s h i n, et de quelques autres nationaux-démocrates polonais d'après-guerre, sont similaires à ceux des Eurasistes russes et des nationaux-bolcheviks qui l'ont précédé de deux décennies. Ils étaient tout aussi clairement opposés à l'idéologie du marxisme, mais pensaient que de nombreuses transformations anti-bourgeoises en Russie soviétique pouvaient servir la cause du renouveau national. À l'instar de Doboszynski, de nombreux Eurasistes et l'idéologue national-bolchevique Nikolai Ustryalov (photo, ci-dssous) ont visité l'URSS et parié sur des changements internes du système ou sur le fait qu'il soit travaillé souterrainement par des groupes patriotiques de l'intérieur. Comme Ustryalov, Doboshinsky a payé de sa vie son retour dans sa patrie.

D'une part, la répression ou la marginalisation des partisans du "bolchevisme national" dans le socialisme réel peut servir d'argument pour l'échec de leurs projets et l'incapacité du système marxiste à renaître fondamentalement dans un esprit néo-national. D'autre part, leur présence même, ainsi que les caractéristiques "narodniki" et hétérodoxes du socialisme réel, ne nous permettent pas de considérer ce phénomène comme accidentel ou sans importance.

Dans le cas polonais, où les références symboliques des nationalistes à la composante populaire du PRP officiel et des forces paysannes à l'idée "Piast" combinent organiquement la géopolitique continentale, l'anti-bourgeoisie, l'autochtonie, l'authenticité, l'appel à l'horizon paysan et la dimension populaire slave de l'identité polonaise, nous pouvons parler non seulement d'un symbole, mais aussi d'une "Gestalt Piast".

Dans ce cas, le terme "Gestalt" est compris dans le sens le plus général de ce terme de langue germanique comme une structure intégrale, qui ne dérive pas de ses composants constitutifs, mais les précède, se tient derrière eux. Une Gestalt n'est pas une unité construite artificiellement, mais une totalité trouvée qui s'exprime dans le contexte de diverses idéologies, transparaissant à travers les actions, les déclarations et la pensée des individus.

La "Gestalt Piast" - avec la figure du roi laboureur slave et solaire, fondateur de la première dynastie historique des rois polonais - est cette dimension de l'identité polonaise dont le seul attrait peut développer une compréhension du rôle et de l'avenir géopolitique de la Pologne différente de celle qui lui est actuellement offerte.

Ceci est extrêmement important pour la Russie dans les circonstances historiques actuelles, alors que la Pologne est devenue l'un des bastions les plus importants de l'atlantisme et de la russophobie, alors que c'est à travers la Pologne que le régime de Kiev, en opposition, à la Russie est largement soutenu. Cependant, les Russes et les Polonais devront finalement trouver un langage commun et coexister d'une manière ou d'une autre dans l'espace eurasien. L'idéologie pseudo-conservatrice actuelle du parti polonais au pouvoir, Droit et Justice, ne suggère pas du tout une telle coexistence, ce qui conduit Varsovie, si ce n'est à un suicide géopolitique, à une crise grave. Une alternative peut être trouvée si l'on dépasse les clichés historiographiques de l'inimitié permanente et que l'on se tourne vers les idées, les figures et les symboles associés à la Gestalt Piast.

Aborder la Gestalt Piast comme une unité sémantique dans laquelle se révèlent la géopolitique, l'idéologie et l'historiographie est un geste révolutionnaire car il exige un refus de considérer la géopolitique polonaise contemporaine et la tradition nationale-romantique qui la sous-tend comme un impératif normatif ou évident. Mais il s'agit également d'un geste résolument conservateur, car il implique d'aborder les aspects les plus anciens et les plus profonds de l'identité slave polonaise.

L'unité commune slave et chrétienne, les traditions de démocratie et d'autogestion des peuples slaves, l'appel à l'horizon paysan sont également des domaines de recherche importants dans l'analyse géosophique et noologique [6]. Ils peuvent aussi être spécifiquement liés à la Gestalt Piast.

Le développement et la compréhension de la Gestalt Piast pourraient également devenir une composante importante du dialogue et de la recherche polono-russes dans l'esprit de la Quatrième théorie politique [7]. Du côté russe, ce sujet requiert une extrême sensibilité, une compréhension du contexte polonais, de l'empathie et du respect pour l'interlocuteur, ainsi que le rejet des clichés idéologiques soviétiques et post-soviétiques.

Au lieu d'agir comme un instrument obéissant de l'Occident euro-atlantique dans sa lutte contre la Russie et de tenter de venger les torts et les défaites du passé, en promouvant finalement à l'Est des valeurs incompatibles avec la dimension folciste (narodniki, völkisch) chrétienne-catholique ou pré-chrétienne de l'identité polonaise, Varsovie pourrait devenir un bastion de la tradition. Le véritable défi à la polonité aujourd'hui ne vient pas de l'Est, mais de l'Ouest déchristianisé. Mais cela nécessite également de repenser la composante sarmate et noble de l'idée nationale polonaise, qui est l'apanage des Polonais eux-mêmes.

Pour en savoir plus sur la géopolitique des relations polono-russes, voir le livre d'A.L. Bovdunov intitulé "The Great Eastern Europe : Geopolitics". Géosophie. Le troisième traditionalisme".

Notes:

[1] Alors comment les paysans sont-ils devenus des Polonais ?. URL: https://whereispoland.com/en/who-was-polish/7

[2] Миколай Глиньский. Колониализм по-польски, или длинная тень панщины URL : https://culture.pl/ru/article/kolonializm-po-polski-ili-dlinnaya-ten-panshchiny

[3] Kozdra, J. R. (2017). "Quelle sorte de communistes êtes-vous ?" La lutte entre le nationalisme et l'idéologie en Pologne entre 1944 et 1956. https://ro.ecu.edu.au/theses/1955.

[4] Engelgard. J. Bolesław Piasecki 1939-1956. Wydawnictwo Myśl Polska, Warszawa 2015.

[5] Doboszyński А. W pół drogi cz. III. URL : https://dzienniknarodowy.pl/adam-doboszynski-pol-drogi-cz-iii/.

[6] Дугин А.Г. Номахия : войны ума. Восточная Европа. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école pour les enfants. - М. : Академический проект, 2018.

[7] Дугин А.Г. Четвёртая политическая теория. М.:2009, Дугин А.Г. Четвертый Путь. Введение в Четвертую Политическую Теорию. М. : 2014.

13:03 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pologne, monde slave, nationalisme polonais, europe, affaires européennes, europe centrale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La fin du style : Nietzsche contre David Strauss

La fin du style : Nietzsche contre David Strauss

Nicolas Bonnal

Stupide dix-neuvième siècle : cette expression incorrecte qui fait fi de dizaines de critiques géniaux de la modernité (voyez mes Chroniques sur la Fin de l’Histoire) tombe à pic pour David Strauss, biographe du pauvre Jésus (atmosphère de Vatican II déjà) et inventeur du style journalistique teuton, style qui a le don d’énerver Nietzsche dans une de ses considérations inactuelles. Strauss incarne le crétin moderne avec son arrogance et sa légèreté, sa chutzpah et sa vulgarité.

Nietzsche, qui n’est pas précisément chrétien, écrit sur cette montée de la légèreté imbécile :

« Jésus devrait être présenté comme un exalté qui, de nos jours, échapperait difficilement au cabanon, et l’anecdote de la résurrection du Christ mériterait d’être qualifié de « charlatanisme historique ». — Laissons passer, pour une fois, tout cela pour y étudier la façon particulière de courage dont Strauss, notre « philistin classique », est capable. »

Remarquons que Nerval écrivait la même chose quarante ans avant : on enfermerait le Christ à Bicêtre. Et Nietzsche comme Nerval a fini à l’asile. Et d’évoquer ce fameux philistin (Strauss toujours) qui manque de respect à Schopenhauer :

« C’est ainsi que David Strauss, un véritable satisfait en face de nos conditions de culture, un philistin-type, parle une fois, avec des tournures de phrases caractéristiques de la « philosophie d’Arthur Schopenhauer, pleine d’esprit, il est vrai, mais souvent malsaine et peu profitable ». Car une circonstance fâcheuse veut que ce soit surtout sur ce qui est « malsain et peu profitable » que « l’esprit » aime à descendre avec une particulière sympathie et que le philistin lui-même, lorsqu’il lui arrive d’être loyal envers lui-même, éprouve en face des produits philosophiques que ses semblables mettent au jour quelque chose qui ressemble beaucoup à du manque d’esprit, bien que ce soit d’une philosophie saine et profitable. »

On voit apparaître le charabia de la langue. Nietzsche continue de se moquer de Strauss – qui est l’auteur alors de bestsellers en Allemagne (c’est le début du rétrécissement spirituel allemand prévu par Goethe lors d’un entretien avec Eckermann) :

« À vrai dire, il ne se pique pas véritablement, mais il se sert d’un moyen plus violent encore qu’il décrit ainsi : « Nous ouvrons Schopenhauer qui frappe notre idée au visage à chaque occasion » (p. 143). Or, une idée n’ayant pas de visage — fût-elle même l’idée de Strauss par rapport à l’univers — mais le visage pouvant tout au plus appartenir à celui qui a l’idée, le procédé se décompose en plusieurs actions. Strauss ouvre Schopenhauer lequel le frappe... au visage. Alors Strauss « réagit » dans un sens « religieux », c’est-à-dire qu’il se met à frapper à son tour sur Schopenhauer, il se répand en injures, parle d’absurdités, de blasphèmes, de scélératesses, déclare même que Schopenhauer n’avait pas toute sa raison. »

Strauss incarne selon Nietzsche notre descente aux enfers intellectuelle : le journalisme. Macron qui file un milliard ou presque à la presse a instinctivement compris de quoi il en retourne : pour imposer l’horreur, financer les journaux, ces fonctionnaires de l’opinion. Le journalisme comme plus tard la télé (cf. Godard) va recouvrir le monde :

« Et, comme Strauss s’entend bien à employer les circonlocutions ! Que veut-il dire, quand il parle des études historiques qui aident à notre compréhension de la situation politique, si ce n’est ceci qu’il recommande la lecture des journaux ? Et en parlant de notre participation vivante à l’édification de l’Etat allemand, entend-t-il autre chose que notre séjour quotidien à la brasserie ? Une promenade au jardin zoologique n’est-elle pas le meilleur moyen vulgarisateur, par quoi nous élargissons notre connaissance de la nature ? Et enfin, le théâtre et le concert où nous puisons « des stimulants pour notre imagination et notre humour » qui nous satisfont « d’une façon parfaite ». Comme cela est dit avec esprit et dignité ! Voilà notre homme ! car son ciel est notre ciel. C’est ainsi que triomphe le philistin… »

« Et, comme Strauss s’entend bien à employer les circonlocutions ! Que veut-il dire, quand il parle des études historiques qui aident à notre compréhension de la situation politique, si ce n’est ceci qu’il recommande la lecture des journaux ? Et en parlant de notre participation vivante à l’édification de l’Etat allemand, entend-t-il autre chose que notre séjour quotidien à la brasserie ? Une promenade au jardin zoologique n’est-elle pas le meilleur moyen vulgarisateur, par quoi nous élargissons notre connaissance de la nature ? Et enfin, le théâtre et le concert où nous puisons « des stimulants pour notre imagination et notre humour » qui nous satisfont « d’une façon parfaite ». Comme cela est dit avec esprit et dignité ! Voilà notre homme ! car son ciel est notre ciel. C’est ainsi que triomphe le philistin… »

Nietzsche avec son coutumier génie visionnaire décrit déjà la vie ordinaire au sens guénonien de nos philistins (guerre, vaccin, végétarisme) :

« Mais de là nous nous dirigeons, heureux plus que jamais, dans le logis confortable des habitants de la villa. Nous trouvons ceux-ci au milieu de leurs femmes et de leurs enfants, lisant leurs journaux, occupés aux conversations politiques de tous les jours. Nous les entendons discourir durant un certain temps sur le mariage et le suffrage universel, la peine de mort ou les grèves ouvrières, et il ne nous semble pas qu’il fût possible de défiler plus vite le chapelet des opinions publiques. »

La presse oppresse ; elle fabrique et programme un citoyen mécanisé et dangereux ; l’usure de la langue prostituée des journaux aide à la fabrication de ce crétin ordinaire (pas de pain, pas de gaz, luttons contre la Russie !) :

— Il est certain qu’un Allemand d’aujourd’hui puise la majeure partie de ses lectures quotidiennes dans les écrits périodiques, journaux et revues, dont le langage s’insinue dans son oreille goutte à goutte, avec un perpétuel rappel des mêmes mots et des mêmes tournures de phrases. Et comme il utilise généralement pour cette lecture les heures où son esprit fatigué, de toute façon, n’est pas prédisposé à la résistance, son sens du langage se familiarise peu à peu avec cet allemand quotidien, et il lui arrive par ailleurs d’en regretter l’absence avec douleur. Mais les fabricants de ces journaux, d’accord en cela avec la nature de leurs occupations, sont le plus habitués à l’écume de ce langage journalistique. »

La prostitution du goût intellectuel rejoint le déclin du goût gastronomique ou musical :

« Au sens propre du mot, ils ont perdu toute espèce de goût, et il arrive tout au plus à leur palais de goûter, avec une sorte de volupté, ce qui est tout à fait corrompu et arbitraire. C’est ce qui explique le tutti unisono que l’on entonne, malgré ce relâchement et cet énervement général, chaque fois qu’un nouveau solécisme a été inventé. Avec ces impertinentes corruptions du langage, on exerce sa vengeance contre celui-ci, à cause de l’incroyable ennui qu’il provoque peu à peu chez ceux qui sont à sa solde. »

C’est la fin de la grammaire :

« La faute grammaticale, et c’est là ce qu’il y a de singulier, ne choque donc pas notre philistin, il la salue au contraire comme un charmant délassement dans le désert aride de l’allemand de tous les jours. Mais ce qui le blesse, c’est ce qui est véritablement productif. Chez l’écrivain-modèle ultra-moderne la syntaxe contournée, guindée ou complètement effilochée, le néologisme ridicule sont non seulement acceptés, on les lui compte encore comme un mérite, comme quelque chose de piquant. »

Le retournement des valeurs peut alors avoir lieu – dans le domaine grammatical :

Le retournement des valeurs peut alors avoir lieu – dans le domaine grammatical :

« Quand tout ce qui est plat, usé, sans force, vulgaire est accepté comme la règle, ce qui est mauvais et corrompu comme exception charmante, alors tout ce qui est vigoureux, noble et beau tombe dans le décri. »

Et cela rend impossible l’accès aux classiques :

« S’il est absolument impossible de faire de même avec l’allemand de Strauss, cela ne tient probablement pas au fait que sa langue est plus allemande que celle des deux autres, mais simplement à ceci qu’elle est embrouillée et illogique, tandis que chez Kant et chez Schopenhauer elle est pleine de simplicité et de grandeur… »

Dans Zarathoustra notre prophète tempêtera aussi contre les journaux. « Ils rendent leur bile et appellent cela des journaux »…

Source:

https://fr.wikisource.org/wiki/David_Strauss,_sectateur_e...

http://www.philotextes.info/spip/IMG/pdf/zarathoustra.pdf

http://www.dedefensa.org/article/de-platon-a-cnn-lenchain...

https://www.amazon.fr/Chroniques-sur-lHistoire-Nicolas-Bo...

https://www.dedefensa.org/article/goethe-et-les-entropies...

11:23 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : freidrich nietzsche, philosophie, presse, david strauss, 19ème siècle, allemagne, nicolas bonnal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 19 août 2022

Tous sous le parapluie de l'OTAN, exposés au déluge universel

Tous sous le parapluie de l'OTAN, exposés au déluge universel

par Marcello Veneziani

Source : Marcello Veneziani & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/tutti-sotto-l-ombrello-della-nato

La lutte électorale en Italie s'annonce comme une course pour savoir qui est le plus aligné sur l'OTAN et qui est le plus tourné vers l'Atlantique, à genoux comme vers la Mecque : droite et gauche, centre gauche et centre droit se disputent l'uniforme et la livrée de ses soldats ou de ses grooms, sans la moindre dissidence, distinction ou retenue. Et pourtant, si nous devions juger à la lumière de nos intérêts géopolitiques et stratégiques réels, les expériences historiques de ces dernières années, les effets de certaines positions récentes de l'OTAN, les profils très modestes des dirigeants occidentaux, les cultures qui inspirent le soi-disant modèle euro-atlantique, et enfin l'opinion publique italienne et européenne elle-même, qui est tout sauf favorable à cet enracinement, il y aurait énormément de place pour remettre en question l'aplatissement militaire et militant devant les ukases de l'OTAN, sans si et sans mais, dont font montre la politique et les pouvoirs qui l'animent. On ne peut pas non plus accorder le moindre crédit à la ligne grilliste de Conte, qui, en tant que premier ministre, s'est couché comme un paillasson devant les puissances euro-atlantiques et qui cherche maintenant à embobiner les récalcitrants.

Commençons par l'argument le plus fort en faveur de la ligne pro-OTAN : les menaces chinoise et russe et le danger islamique ne nous permettent pas de "baisser la garde" (une expression obsessionnelle, héritée de la pandémie, qui nous réduit à des chiens de garde ou à des gardes permanents par des agents médicaux et de sécurité). Je ne sais pas dans quelle mesure le parapluie de l'OTAN nous protège de ces menaces et dans quelle mesure il nous y expose. Si le parapluie de l'OTAN nous a protégés des dangers et des guerres, dans combien de dangers et combien de guerres nous a-t-il entraînés ces dernières années ? Les tensions avec le monde islamique, l'infiltration dans les soulèvements des pays arabes, l'éternelle crise palestinienne, l'implication dans de malheureuses aventures guerrières, même près de nous, de la Serbie et du Kosovo à la Libye, maintenant les tensions avec la Russie, la Chine et la moitié du monde asiatique... Combien de haine envers l'Occident et envers nous avons-nous accumulé avec l'interventionnisme militaire de l'OTAN, en suivant servilement les politiques musclées et hégémoniques des États-Unis ?

Depuis longtemps, nous subissons les effets dramatiques des interventions militaires de l'OTAN dans le monde : en termes de flux migratoires incontrôlés et d'islamisation croissante et de haine anti-occidentale, mais aussi en termes de crises économiques et sociales et d'approvisionnement en énergie, d'entreprises militaires coûteuses et de détournement de ressources pour faire face aux effets des politiques interventionnistes dans tant de régions du monde. De plus, cette ligne ne sert même pas à étendre l'influence de notre civilisation et de ses traditions: au contraire, partout où l'on arrive avec la force des armes, des réactions opposées se déclenchent, des traditions, des coutumes, des attitudes et des religions antithétiques à l'Occident sont redécouvertes dans une fonction antagoniste. Avec l'OTAN, la civilisation occidentale n'est pas protégée, mais les biens, la technologie et la liberté sont exportés sous une forme ou une autre de nihilisme. Et autant nous sommes aplatis par l'OTAN, autant nous avons honte de nos racines occidentales. Pas la Kultur mais la Zivilisation, comme l'ont dit Thomas Mann et plus tard Oswald Spengler ; c'est-à-dire l'expansion de notre mode de vie et de nos moyens économiques et technologiques, mais sans une culture nourrie par un fondement civil, moral et religieux.

L'OTAN a pu avoir du sens lorsqu'il y avait une bipolarité mondiale entre deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS ; et elle avait un sens lorsque la mondialisation coïncidait avec l'occidentalisation du monde. Mais depuis quelque temps, ce scénario a changé. Les superpuissances mondiales ont été contournées et entourées par d'autres puissances hégémoniques comme la Chine et des superpuissances technologiques et démographiques comme l'Inde, par de grands pays non alignés comme l'Iran, le Brésil, l'Afrique du Sud, et par des poudrières ingouvernables comme l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est. Sans un Roi du Monde, une Puissance Universelle, aucun Empire du Bien et aucune alliance militaire ne peut s'ériger en gardien, arbitre et dépositaire du monde, sauf au prix de conflits douloureux, coalisant le ressentiment de tous contre l'Occident. Cela est confirmé par les effets de la position de l'OTAN et des États-Unis en Ukraine.

Dans ce contexte, il serait beaucoup plus profitable pour l'Europe de se désengager de cette logique de l'Occident contre le reste du monde, et d'esquisser sa propre politique étrangère autonome de confrontation avec le monde au-delà de l'Occident, qui comprend également l'endiguement des visées hégémoniques ou expansionnistes des autres et aussi un "protectionnisme" intelligent de notre économie par rapport aux invasions inconsidérées des biens et des technologies des autres. Trump avait deviné la même chose lorsqu'il a essayé de désengager les États-Unis de leur rôle de gendarme du monde, il n'a pas initié de guerres et de bombardements, il a même traité avec des dictateurs individuels et des puissances mondiales avec un visage dur, mais sans s'arroger le rôle d'empereur du monde. Lui, qui était si enthousiaste, avait les pieds sur terre à cet égard, bien plus que son prédécesseur et que son calamiteux successeur. Les mobilisations armées servent non seulement à exercer un impérialisme moral sur le monde, mais aussi à polariser le consensus en faveur des présidents en exercice, et à disposer des besoins de l'industrie de guerre.

L'autre folie de l'Occident dirigé par l'OTAN est de s'aventurer dans ce genre de guerre semi-froide avec l'Asie russo-chinoise sans leadership ferme, clairvoyant et unifié. La précaire administration Biden est incapable de tenir le fort de l'Occident ; l'Europe n'est plus celle de Kohl et de Mitterrand, mais pas non plus celle de Merkel ; l'Angleterre, depuis qu'elle a perdu Boris Johnson, est sans leadership. Si vous appelez l'Occident, qui répond? Seulement les dirigeants de l'OTAN ?

En bref, si c'est le parapluie qui doit nous protéger, nous sommes exposés au déluge universel. Mais dans la campagne électorale italienne actuelle, tout le monde joue des fanfares pour l'OTAN et jure fidélité éternelle à la Mecque de l'Atlantique...

18:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, otan, atlantisme, occidentalisme, marcello veneziani, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Etats-Unis: la folie de répéter les mêmes erreurs encore et encore

Etats-Unis: la folie de répéter les mêmes erreurs encore et encore

Source: https://piccolenote.ilgiornale.it/57287/usa-la-follia-di-ripetere-sempre-gli-stessi-errori

"L'hégémonie américaine est toujours vivante. Et les spécialistes des soins intensifs tentent toujours de réanimer le patient moribond. Sa famille et ses amis disent qu'il lutte toujours. Cependant, les fossoyeurs de cet ordre à l'agonie sont déjà arrivés et se trouvent juste derrière la porte : l'un s'appelle Russie et l'autre Chine". C'est ainsi que commence un article amusant, mais toutefois très intelligent, de Jim Fitzgerald dans Antiwar, dont nous citons de larges extraits.

La Force vous rendra libre

Comme l'a observé John Mearsheimer, écrit Fitzgerald, le moment unipolaire qui a suivi la chute de l'ancienne Union soviétique a été une période absolument unique dans l'histoire. À ce moment-là, et pour les 30 années suivantes, l'Amérique était la seule superpuissance encore debout. La vision de Thomas Woodrow Wilson de démocratiser le monde s'est avérée une tentation irrésistible pour les élites guidant la politique étrangère occidentale. Les évangélistes de ce nouvel ordre mondial ont donc entrepris de répandre la démocratie dans toute l'Asie orientale, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord".

"Ils ont utilisé l'architecture basée sur les institutions nées pendant la guerre froide (l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Organisation mondiale du commerce) pour diffuser les valeurs libérales et 'associer tout le monde au capitalisme'."

"Aveuglés par leur propre idéalisme, ils ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un puisse refuser une offre aussi généreuse. Après tout, comme le président George W. Bush s'en est souvent vanté, "la liberté est dans le cœur de chaque individu". En d'autres termes, si l'occasion lui était offerte, chacun choisirait naturellement d'être libre. Cette idée est un écho au dicton du président Wilson : "Le monde doit être rendu sûr par la démocratie [c'est moi qui souligne]".

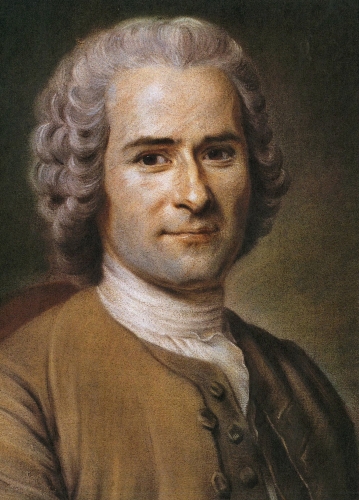

"La doctrine Wilson, cependant, doit être interprétée à la lumière du penseur français Jean-Jacques Rousseau. Rousseau affirmait que "l'homme naissait libre, mais que partout il était enchaîné". Cependant, pour Rousseau, la condition humaine est telle que les hommes ne sont pas toujours conscients de ce qui est bon pour eux. Par conséquent, ils doivent être forcés à être libres par d'autres qui savent mieux qu'eux. Comme le disait Rousseau, "Celui qui refuse d'obéir à la volonté générale, y sera contraint par tout le corps ; cela signifie simplement qu'il sera forcé d'être libre".

"Aucune phrase plus précise n'a jamais été écrite pour décrire l'essence de la politique étrangère américaine de l'après-guerre froide. L'Amérique s'est constamment consacrée à la mission violente de forcer les hommes à être libres; pourtant, ils restent enchaînés".

L'Amérique de la guerre et du gouvernement

"Il suffit de regarder l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, le Yémen et l'Iran pour constater les échecs de la politique étrangère américaine. De plus, les élites qui dirigent la politique étrangère américaine semblent paradoxalement enhardies par leurs échecs car elles tentent les mêmes politiques usées en Ukraine et à Taiwan."

"La visite de la vice-présidente Pelosi à Taïwan et la lettre de Mitch McConnell et de 25 autres sénateurs en faveur de son initiative sont le dernier exemple en date de la politique basée sur la provocation inhérente à l'ordre libéral."

"Il devrait être évident pour quiconque prête attention qu'au lieu de prévenir les guerres, l'hégémonie américaine en crée là où il n'y en a pas. En effet, l'Amérique a été en guerre tout au long de l'ère unipolaire, et Pelosi, et d'autres avec elle, semblent vouloir encore provoquer une autre guerre."

"Mais les choses changent et changent vite. La Russie n'est plus la nation faible et anémique qu'elle était il y a 30 ans, et la Chine n'est plus le pays pauvre qu'elle était après la Seconde Guerre mondiale. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a alerté le projet hégémonique américain et dévoilé les objectifs expansionnistes d'institutions comme l'OTAN".

"C'est pourquoi presque tous les responsables politiques étrangers en poste à Washington, les dirigeants des institutions internationales et les groupes de réflexion deviennent apoplectiques. Leur ordre s'effondre et leurs décisions et actions semblent être dictées par le désespoir."

"Malheureusement, il n'y a aucun signe que ces politiciens soient prêts à changer de cap. Ils sont des exemples vivants de la définition de la folie d'Einstein : "Faire la même chose encore et encore et s'attendre à des résultats différents". Ils semblent totalement incapables de sortir d'un état d'esprit qui, en termes de politique étrangère, a déjà fait son temps".

Fitzgerald conclut donc en expliquant que la seule issue est de revenir à une politique étrangère basée sur le réalisme dans le cadre d'un équilibre des forces entre les puissances.

Kissinger, la diversité des valeurs et le sens des limites

Dans une interview récente, Kissinger expose les deux règles de base d'un tel réalisme. Premièrement, "l'acceptation de la légitimité de valeurs parfois contradictoires. En fait, si vous croyez que le but ultime de toutes vos actions doit être l'imposition de vos valeurs, alors l'équilibre, à mon avis, devient impossible". Règle d'or très peu respectée.

L'autre règle "est l'équilibre dans le comportement, ce qui signifie qu'il y a des limites à l'exercice de ses compétences et de son pouvoir par rapport à ce qui est indispensable à l'équilibre général". Un tel sens des limites est hors de l'horizon de la politique étrangère américaine, une conséquence de l'illusion de toute-puissance qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique.

L'ébranlement des certitudes antérieures conduit l'Amérique à agir à l'instinct, poursuit Kissinger, sans vision stratégique ; cela amène le monde au bord d'une guerre avec la Russie et la Chine "sur des questions que nous avons en partie créées nous-mêmes, sans idée claire de la façon dont cela va se terminer".

Une situation d'autant plus difficile que le fondement du dialogue, outil indispensable à la recherche de compromis, a été perdu. En fait, explique Kissinger, les Américains voient "les négociations en termes missionnaires [...] en essayant de convertir ou de condamner leurs interlocuteurs au lieu d'approfondir et de comprendre leur mentalité".

Une leçon politique qui explique parfaitement la folie et les risques du moment.

17:50 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, états-unis, bellicisme américain, hégémonie américaine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Du marquis de Sade comme gourou du mondialisme heureux

Du marquis de Sade comme gourou du mondialisme heureux

Nicolas Bonnal

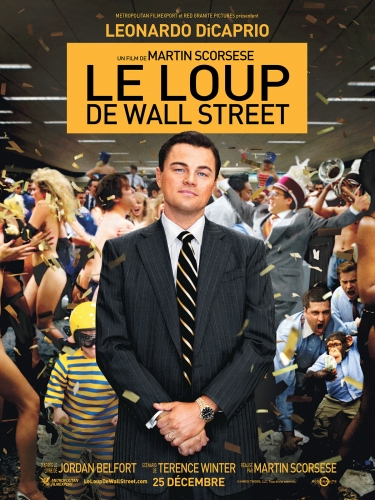

Vladimir Poutine défend contre le monde libre occidental les valeurs chrétiennes. Ce monde libre occidental défend des valeurs très différentes. Or le marquis de Sade est un des inspirateurs de la mondialisation du culte du plaisir, des barrières abolies (morales et physiques - les frontières) et de la dette immonde. Le film de Scorsese sur le Loup de Wall Street avait montré une réalité cachée par les médias, parfois révélée par des agents plus branchés. Biden, Macron, Clinton, Berlusconi, DSK, les épouses des présidents dénudées pour leur job sur le web, est-il besoin de feindre d'être choqué ?

Sade a donc gagné la partie, et pas qu'un peu (revoyez Eyes Wide Shut d'un autre oeil). Il laisse Platon, Marx et Hegel loin derrière. Il est le vrai inspirateur de la société ouverte de George Soros (Bergson et Popper cela fait cheap). Une société où Michael Snyder dénombre quatre millions de sites de sexe rien qu'en Amérique, une société où le porno fait mille milliards de dollars de business par an, devant l'armement et la pharmacie, a encore de beaux jours sadiques devant elle.

Economie de marché, sadomasochisme, cruauté anti-pauvres, abolition des préjugés, antichristianisme, mariage homosexuel imposé, pédophilie, procédés argumentatifs poussés jusqu'à l'écœurement rhétorique, tout est déjà chez le Divin Marquis - comme dans un bon vieux catalogue de fringues, vous savez, ces catalogues de fringues fabriquées par des enfants musulmans, bengalis ou indonésiens, payés douze euros par mois – mais quand on préfère parler des maillots de bain à Cannes ou à Menton...

Lisons sa philosophie dans le boudoir :

- Sur les préjugés qui frappent les personnes pas libérées, les filles surtout :

« Mais qu’elle ne revienne plus sur les préjugés de son enfance, menaces, exhortations, devoirs, vertus, religion, conseils, qu’elle foule tout aux pieds, qu’elle rejette et méprise opiniâtrement tout ce qui ne tend qu’à la renchaîner, tout ce qui ne vise point, en un mot, à la livrer au sein de l’impudicité (p.44).»

- Sur la fameuse Jeune Fille :

« Jeunes filles trop longtemps contenues dans les liens absurdes et dangereux d’une vertu fantastique et d’une religion dégoûtante, imitez l’ardente Eugénie, détruisez, foulez aux pieds, avec autant de rapidité qu’elle, tous les préceptes ridicules inculqués par d’imbéciles parents (p.4). »

- Sur les délices de la bisexualité :

« ...les délices de Sodome lui sont aussi chers comme agent que comme patient ; il n’aime que les hommes dans ses plaisirs, et si quelquefois néanmoins il consent à essayer les femmes, ce n’est qu’aux conditions qu’elles seront assez complaisantes pour changer de sexe avec lui (p.7). »

- Sur la logique du viol. A transmettre aux suédoises ou aux jeunes allemandes : c'est la doctrine Merkel. On ne se refuse pas au conquérant violeur et bienvenu quand on est féministe ou libérée.

« ..le premier mouvement de concupiscence qu’éprouve une jeune fille, est l’époque que la nature lui indique pour se prostituer, et sans aucune autre espèce de considération, elle doit céder dès que sa nature parle ; elle en outrage les lois si elle résiste (p.163). »

- Sur les destructions créatrices, prétendument venues de Schumpeter, sujet qui obsède les néo-libéraux (le Grand Remplacement en fait partie, lisez la prose du copain du pape Sutherland) :

« Ces vérités une fois admises, je demande si l’on pourra jamais avancer que la destruction soit un crime... La destruction étant une des premières lois de la nature, rien de ce qui détruit ne saurait être un crime (p.64). »

Sade encense aussi la guerre et la destruction de l'espèce humaine ; encore un sujet qui obsède les élites néoconnes américaines.

- Sur nos gentils « rebelles », nouveaux riches de la mondialisation qui défient les préjugés :

« ...l’irréligion, l’impiété, l’inhumanité, le libertinage découlent des lèvres de Dolmancé, comme autrefois l’onction mystique, de celles du célèbre archevêque de Cambrai ; c’est le plus profond séducteur, l’homme le plus corrompu, le plus dangereux…p.11) »

- Sur les progrès déjà bien relatifs de la science :

« Le mot technique est couilles,… testicules est celui de l’art. Ces boules renferment le réservoir de cette semence prolifique dont je viens de te parler, et dont l’éjaculation dans la matrice de la femme, produit l’espèce humaine ; mais nous appuierons peu sur ces détails, Eugénie, plus dépendants de la médecine que du libertinage (p.22). »

- Sur l'art de traiter le pauvre et le droit du travail, spécialité de la mondialisation américaine :

« J’entends de toutes parts demander les moyens de supprimer la mendicité, et l’on fait pendant ce temps-là tout ce qu’on peut pour la multiplier. Voulez-vous ne pas avoir de mouches dans une chambre, n’y répandez pas de sucre pour les attirer. Voulez-vous ne pas avoir de pauvres en France, ne distribuez aucune aumône, et supprimez surtout vos maisons de charité : l’individu né dans l’infortune, se voyant alors privé de ces ressources dangereuses, emploiera tout le courage, tous les moyens qu’il aura reçus de la nature, pour se tirer de l’état où il est né, il ne vous importunera plus...(p.39) »

- Sade ajoute sur le génocide bienveillant et sur l'avortement pour tous :

« ...détruisez, renversez sans aucune pitié ces détestables maisons où vous avez l’effronterie de receler les fruits du libertinage de ce pauvre, cloaques épouvantables vomissant chaque jour dans la société un essaim dégoûtant de ces nouvelles créatures qui n’ont d’espoir que dans votre bourse ; à quoi sert-il, je le demande, que l’on conserve de tels individus avec tant de soin ? (p.39). »

Ces phrases annoncent le « devoir de dépeupler » du nazisme (vingt-huit millions de russes en moins, programme toujours en attente pour le Pentagone) mais aussi le contrôle malthusien des naissances. Car un bon pauvre est un pauvre mort. Et comme il y en a quelques milliards, les gouvernements mondialistes aux ordres auront du travail aux quatre coins de la planète. Le « Grand Remplacement » des seuls vieux blancs lâches et fatigués n'y suffira pas.

La barbarie sadique débouche sur cette guerre libérale de tous contre tous, programme qui fait fureur actuellement :

« À la bonne heure, le plus fort seul aura raison. Eh bien ! voilà l’état primitif de guerre et de destruction perpétuelles pour lequel sa main nous créa, et dans lequel seul il lui est avantageux que nous soyons (p.83). »

Dans un de ses meilleurs textes, Michel Houellebecq parlait du vieil Héraclite de nos années de lycée (« la guerre mère de toute chose ») et de Nietzsche comme maîtres à penser du néolibéralisme mondialisé. On comprendra qu'ils sont devenus tout petits à côté de Sade. On rappellera aussi qu'à la même époque le pas très équilibré Joseph de Maistre faisait son éloge de la guerre divine.

Il ne vous reste qu'à prendre le Marquis et vous rappeler sa leçon sur la cruauté antisociale qui devient la marque de tout gouvernement russophobe.

Puis Sade annonce Sigmund Freud et son méchant surmoi :

« La cruauté est dans la nature, nous naissons tous avec une dose de cruauté que la seule éducation modifie ; mais l’éducation n’est pas dans la nature, elle nuit autant aux effets sacrés de la nature que la culture nuit aux arbres... la cruauté n’est autre chose que l’énergie de l’homme que la civilisation n’a point encore corrompue... »

- Enfin, dans Justine ou les malheurs de la vertu, Sade encense « l'état de guerre perpétuel (p.45) ».

Cette bienheureuse expression est celle qu'utilisera l'historien pacifiste américain Charles Beard quand il parlait du Pentagone et de ses deux-cents guerres qui attendent un jour d'être messianiquement couronnées par une paix perpétuelle (on verra laquelle, mais on n'a aucune raison d'être optimiste). On rappellera que le Pentagone est cette institution qui depuis trois-quarts de siècle répand la révolution sexuelle de par le monde pacifique, indien, océanien ou tropical, à coups de GI et de BMC. Car Eros ne marche jamais sans Polémos, Sade l'a compris bien avant le vieux Freud. Ce n'est pas non plus par hasard que les Diderot avec leurs voyages de Bougainville à la noix de coco répandaient leurs lumières sous les cocotiers.

Mais avec les USA on est passé à la vitesse industrielle et supérieure comme on dit. Les historiens américains sérieux (tous sur le site Mises.org) ou le site Tomdispatch.com ont recensé les désastreux effets moraux, sociaux et culturels de ce millier de bases éparpillées qui colonisent cette pauvre planète. J'y reviendrai dans un prochain texte car de nombreux universitaires américains proches de nous se sont penchés sur cette vertigineuse question.

Références :

DAF de Sade - La philosophie dans le boudoir ; Justine ou les malheurs de la vertu (sur ebooksgratuits.com).

Catherine Lutz – Bases, empire and global response.

Houellebecq – Rester vivants, Flammarion.

Nicolas Bonnal – Les mystères de Stanley Kubrick, Dualpha.

Dante- Inferno.

Perpetual war for perpetual peace, 1953 – sur Mises.org

The Costs of war, 1999. Chapitre The Military as an Engine of Social Change, by Allan Carlson – sur Mises.org.

17:17 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sade, marquis de sade, nicolas bonnal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La démocratie malade du libéralisme

Les archives de "Synergies Européennes"

Pierre Le Vigan (Juin 2009):

La démocratie malade du libéralisme

Année 2009. Une fois de plus, le taux d’abstention aux élections européennes a battu des records. Il a été en France de près de 60 %, et de 57 % sur l’ensemble des pays de l’Union. Le taux de participation n’a cessé de baisser depuis 1979, la première date d’élection au suffrage universel des députés européens. Ce phénomène d’abstention, qui concerne surtout les milieux populaires, et d’autres phénomènes, tels l’importance des votes, du moins jusqu’en 2007, pour des partis éloignés de l’espérance de gouverner, ont amené beaucoup d’observateurs à parler de déclin de la démocratie.

Guy Hermet (photo), politologue, professeur à l’Université de Montréal, parle de « crépuscule démocratique », d’ « hiver de la démocratie ». La démocratie se viderait elle-même de sa substance. Les formes ne recouvriraient plus des pratiques et des engagements. Emmanuel Todd explique de son coté que notre époque est celle d’ « après la démocratie » : une post-démocratie. On peut bien sûr lier ce phénomène au contrôle social généralisé, au fichage et « flicage » sans précédent. Il serait l’effet d’une désaffection vis-à-vis des institutions. Mais ce ne sont là que des conséquences de l’atonie citoyenne.

La démocratie est née libérale. La loi Le Chapelier de 1791 a interdit les coalitions c’est à dire les associations ouvrières en même temps que les corporations. Napoléon 1er, reprenant une disposition de la fin de l’Ancien Régime, a soumis l’ouvrier à la possession d’un livret précisant ses différents patrons successifs et gardé par le patron tant qu’il était dans l’entreprise. La démocratie ne s’installe durablement qu’avec la IIIe République. Elle est préparée par le Second Empire avec, en 1864, le droit de coalition ouvrière et l’autorisation du droit de grève. Le droit d’association ouvrière ne sera complet – ce qui ne veut pas dire sans entrave – qu’en 1884 avec la loi Waldeck-Rousseau. Le postulat dominant de la Révolution française n’était pas la démocratie au sens où nous l’entendons. C’était les droits de l’individu. Celui-ci était considéré comme préexistant à la société. La Révolution française, c’est d’abord l’individualisme libéral, matrice de notre monde moderne.

C’est dire que la démocratie était mal partie. Partie sur le mode de la négation de la notion de bien commun à construire par le politique et sur la négation de la régulation sociale. Les individus avant la solidarité : cela commençait mal. Il y eu certes, après des décennies de libéralisme sauvage, quelque 40 ans de libéralisme tempéré par des doses de démocratie sociale. Des années 40 aux années 80. Ce fut le fordisme (du nom d’Henry Ford) : régime économique et social marqué par l’idée que les salariés doivent participer aux fruits de la croissance et y être associés. Ainsi, la récupération sociale était associée à l’ouverture de nouveaux marchés. Le peuple devenait consommateur et oubliait un peu ses revendications de producteur. Une façon de faire mentir la théorie marxiste de la lutte des classes. Avec le néo-libéralisme ou pour mieux dire avec le mondialisme et l’hyper-capitalisme, ce phénomène est accru. Sous l’effet de la vision libérale de la société qui marchandise tous les champs de l’activité humaine, le producteur et le citoyen ont été réduits au consommateur. « Le libéralisme met la démocratie en crise », remarque l’historien Marcel Gauchet.

Le fordisme a laissé la place à l’ultralibéralisme et à sa déréglementation dans le domaine économique à partir des années 1980, avec Thatcher en Grande–Bretagne, Reagan aux Etats-Unis, et Mitterrand en France. A partir de 1983, la politique s’est alors rabattue sur la surface extensible à l’infini des « droits de l’homme », des droits qui sont pour la plupart souhaitables mais dont l’affirmation répétée liquide en fait le droit lui-même. En effet, les droits de telles ou telles catégories finissent par se heurter et être tout simplement illisibles. En outre, ce ne sont pas l’affirmation des droits qui résolvent les problèmes mais les politiques réellement engagées. L’habitant d’une zone rurale a moins besoin d’une énième affirmation du droit à la santé sur papier à en tête de la République que d’un médecin à moins de 20 km de chez lui. Ce régime de prolifération de droits parcellaires coupe l’individu lui-même en petits morceaux en fonction de caractéristiques qui n’épuisent pas pour autant la multitude des facettes de l’identité de chacun.

Si le droit lui-même se liquéfie sous l’effet de cette « sociétalisation » du droit c’est-à-dire son rabattement sur des enjeux, voire des micro-enjeux de société, le politique s’effondre littéralement, ce dont donne la mesure les vagues d’abstentions massives aux élections qui déferlent régulièrement ou le vote pour des partis radicaux. « Une politique fondée sur l’addition des intérêts particuliers s’apparente plutôt à une anarchie, c’est-à-dire à une non-politique. La démocratie consiste au contraire à laisser définir plusieurs versions de l’intérêt général, que la souveraineté populaire hisse à la représentation alternativement », indique la philosophe Chantal Delsol (photo).

Mais la politique actuelle a cessé d’être le lieu des décisions qui tranchent, à l’image de notre politique extérieure qui s’émeut de tout mais ne s’engage sur rien. La politique devient un « impouvoir » selon le mot de Marcel Gauchet. Le lieu de l’impuissance du pouvoir. La démocratie s’effondre ainsi sous son propre poids ou plutôt sous celui de ses excroissances qui l’ont en fait dénaturée. Les droits de l’individu ont remplacé ceux du peuple. L’universalisme abstrait des droits de l’homme a remplacé le droit concret des hommes réels. La démocratie dite libérale est devenue le fossoyeur de la démocratie réelle. « Elle s’en est prise au principe du pouvoir en général et partout. Elle a universellement sapé les bases de l’autorité du collectif au nom de la liberté. (...) Elle a fait passer au premier plan l’exercice des droits individuels, jusqu’au point de confondre l’idée de démocratie avec lui et de faire oublier l’exigence de maîtrise collective qu’elle comporte », écrit Marcel Gauchet (photo), qui a engagé la réalisation d’une vaste fresque historique sur la démocratie.

L’universalisme des droits de l’homme tend à dissoudre le citoyen dans une société d’ayant-droits. Citoyen devient un adjectif (« une conduite citoyenne », « un tri citoyen des ordures ») mais cesse d’être un sujet. La politique est réduite aux droits et ceux-ci sont réduits à de bonnes intentions morales. Il n’y a plus ainsi ni droite ni gauche ou du moins, droite et gauche ne se distinguent pas plus que Total et Shell. Ce sont des marques commerciales, des produits marketing. C’est ce que pointait le député P.S Manuel Valls dans une polémique cet été. « Nous ne sommes pas capables d'assumer théoriquement ce que nous faisons ensuite quand nous gouvernons » (…) « Avec Lionel Jospin au pouvoir, nous avons privatisé beaucoup d'entreprises ». « Mais ensuite, nous n'acceptons pas du tout le rôle de la nouvelle économie. » (Le Point, 28 juillet 2009). Cela avait un seul mérite : celui de la franchise. C’était une façon de dire que le PS est social-libéral mais ne l’assume pas. Il est vrai que la social-démocratie a cessé d’être une marche, fut-elle lente, au socialisme mais est au mieux un ralentissement de la marche au turbo-capitalisme voire – c’est arrivé – une accélération de cette marche, la caution de gauche servant d’alibi.

Dés lors que le citoyen n’a plus le choix entre diverses lignes politiques, il n’y a plus de démocratie. Face à cela certains mettent en cause, notamment du coté des anarcho-libertaires, ou chez les nostalgiques de droite (et parfois de gauche) d’un « ordre naturel », le principe même de la démocratie représentative. Toute délégation de pouvoir serait à proscrire. Au minimum, les élus devraient être liées par un mandat impératif, n’agir qu’en fonction de leurs engagements. Le maximum de questions devraient être réglées par la démocratie directe ou encore démocratie de base. Cela n’est guère réalisable.

Bien entendu, la démocratie la plus locale possible, la plus décentralisée possible est souhaitable. Mais le mandat ne peut être impératif sauf à imaginer que l’histoire s’arrête et qu’un programme puisse suppléer à tout. Les référendums d’initiative populaire sont sans doute très souhaitables mais ne sauraient s’appliquer à tout : aucun référendum n’aurait, en 1940, mandaté de Gaulle pour qu’il anime la résistance à Londres. L’initiative personnelle et historique est à un moment donné irremplaçable. Le principe de la délégation de pouvoir reste indispensable. Ce qui pose problème, c’est la personnalisation excessive. Qu’un camp ait un leader qui se dégage comme dominant à tel moment, c’est bien naturel et c’est souhaitable. Mais qu’une élection se fasse sur une bataille d’image, voilà qui est devenu la norme et qui est le contraire d’une bonne pratique démocratique, car le choc des images supplée à l’affrontement des idées. Ce sont alors les communicants qui prennent le pouvoir. Et chacun sait qu’ils sont interchangeables entre droite et gauche.

L’apparition du thème de la société civile et de la gouvernance (toujours « nouvelle », aurait écrit Gustave Flaubert dans son Dictionnaire des idées reçues) est significatif. A la base, la notion de « société civile » ne veut rien dire d’autre que « ce qui n’est pas la société militaire ». Or, l’ouverture du politique à la « société civile » ne se traduit pas par autre chose que par l’ouverture au monde des affaires : hier, Bernard Tapie ou Francis Mer, aujourd’hui Christine Lagarde. Comme si le peuple ne faisait pas partie de la « société civile ».

De même, la notion de « gouvernance » envahit le champ politique alors que ce n’est pas son registre. Appliquée aux entreprises ou aux associations, la notion de gouvernance désigne une gestion qui a l’ambition d’être à long terme et d’être l’outil d’un projet. La notion de gouvernance est ainsi parfaitement légitime dans le domaine du tiers secteur économique comme l’économie sociale et solidaire (coopératives, associations, fondations, etc). Cette notion est beaucoup plus contestable dans le registre du politique ou il ne s’agit pas tant de « gérer » que d’incarner un peuple, d’assumer son destin, de maintenir le lien social.

Avec le discours de la gouvernance, c’est encore la pensée unique, celle du « il n’y a qu’une seule politique possible » qui s’exprime, et ce d’une manière d’autant plus contraignante qu’il s’agit de faire « converger les gouvernances ». C’est-à-dire qu’il n’y a plus qu’une politique possible et que celle-ci est mondiale, c’est une toile unique qui enserre dans ses filets les libertés des hommes et des peuples. There is no alternative. D’autant que cette gouvernance se veut concertée entre les Etats, les grandes entreprises, les institutions internationales telles le F.M.I. Comme l’écrit l’ancien secrétaire d’Etat américain au travail sous Clinton, Robert Reich, auteur de Supercapitalisme – le sous titre est explicite : « Le choc entre le système économique émergent et la démocratie » – (Vuibert, 2007), « aucune compagnie ne peut sacrifier son rendement au bien commun ».

Avec le discours de la gouvernance, c’est encore la pensée unique, celle du « il n’y a qu’une seule politique possible » qui s’exprime, et ce d’une manière d’autant plus contraignante qu’il s’agit de faire « converger les gouvernances ». C’est-à-dire qu’il n’y a plus qu’une politique possible et que celle-ci est mondiale, c’est une toile unique qui enserre dans ses filets les libertés des hommes et des peuples. There is no alternative. D’autant que cette gouvernance se veut concertée entre les Etats, les grandes entreprises, les institutions internationales telles le F.M.I. Comme l’écrit l’ancien secrétaire d’Etat américain au travail sous Clinton, Robert Reich, auteur de Supercapitalisme – le sous titre est explicite : « Le choc entre le système économique émergent et la démocratie » – (Vuibert, 2007), « aucune compagnie ne peut sacrifier son rendement au bien commun ».

C’est l’hyper-économie, la chrématistique qu’Aristote, Sismondi et d’autres avaient déjà critiquée qui a tué à petit feu la démocratie. C’est pourquoi la renaissance de la démocratie ne peut venir que d’une autre économie. Le tiers secteur de l’économie sociale et solidaire participe de l’invention de cette autre économie, une économie réencastrée dans le social, selon le souhait de Karl Polanyi. Bien entendu, le tiers secteur est enserré dans une économie elle-même principalement capitaliste. Mais il montre qu’entre l’administration bureaucratique de l’économie et la gestion capitaliste cherchant avant tout la rétribution de l’actionnaire, il y a une autre voie non seulement possible mais porteuse d’espoir.

Toutefois, la nouvelle économie comme la renaissance de la démocratie sont soumises à une condition: retrouver les vertus du citoyen. Ces vertus sont été mises à mal par l’idéologie du désir lié à un « capitalisme de la séduction » (Michel Clouscard), capitalisme qui s’est mis en place à partir des années 1970. C’est l’état d’esprit libéral-libertaire qui est en cause : il est jouisseur, hédoniste, et il dévalorise le travail. Or, un métier n’est pas un « job ». C’est bien plus et bien mieux que cela. C’est l’état d’esprit libéral-libertaire qui est arrivé en bout de course.

PLV

■ Guy Hermet, L’hiver de la démocratie ou le nouveau régime, Armand Colin, 2007.

Selon l’auteur, nous sommes au crépuscule d’une époque. Un populisme « people », une sorte de bougisme donne encore l’illusion qu’il se passe quelque chose. Mais la démocratie s’est vidée de son contenu. La question est de savoir ce qui sortira de la métamorphose en cours.

■ Emmanuel Todd, Après la démocratie, Gallimard, 2008.

L’auteur dénonce le vide idéologique des grands partis, l’isolement de la classe dominante (l’hyperclasse) et ne voit comme solution pour refaire une démocratie qu’un protectionnisme à l’échelle européenne.

■ Marcel Gauchet, L’avènement de la démocratie, Gallimard, 2007

Sur quatre tomes prévus, deux sont parus : “La Révolution moderne” (tome I) et “La crise du libéralisme” (tome II). Une enquête rigoureuse sur l’émergence de la forme politique démocratique en Occident.

■ Michel Clouscard, Néo-fascisme et idéologie du désir, 1973 et rééd. Delga, 2007.

Le premier livre de critique de l’idéologie « libérale-libertaire ». Il sera suivi par beaucoup d’autres – notamment ceux d’Alain Soral - sur le même thème. Malgré le caractère un peu systématique de la critique, qui sous-estime sans doute les aspirations vraiment émancipatrices de Mai 68, l’auteur montre bien la formidable capacité du système marchand à récupérer les aspirations à « vivre mieux » pour les réduire à « consommer plus ».

16:54 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie politique, démocratie, libéralisme, néolibéralisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 18 août 2022

Nouvelle géopolitique, créer le G10 + 2

Nouvelle géopolitique, créer le G10 + 2

Rodolfo Sanchez Mena

Source: https://www.geopolitika.ru/es/article/nueva-geopolitica-crear-g102

Nous allons analyser d'un point de vue géopolitique la création du G10 qui regrouperait le Mexique, le Brésil, l'Indonésie, la Turquie, l'Inde et l'Iran, l'Argentine, le Venezuela, l'Afrique du Sud, le Nigeria + la Chine-Russie.

Le changement géopolitique que connaît le monde prendrait une nouvelle physionomie avec la création du G10+2 avec les pays non alignés et le Sud global, alliés à la Chine et à la Russie, afin de multiplier le potentiel des puissances intermédiaires et avec cette constellation réaliser un nouveau monde où règneront la paix, la prospérité et le bien-être des peuples du monde.

Le G10+2 rassemble des puissances moyennes d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Elle possède la plupart des ressources stratégiques du monde. Pour l'essentiel, les membres du G10+2 ont développé une culture très riche, avec une tradition d'humanisme et de solidarité. Ils disposent d'énergie, de mines, de ressources alimentaires, d'eau, pour les transformer en bien-être et en richesse généralisés afin de libérer les êtres humains de l'esclavage du travail salarié. La création du G-10+2, avec la Chine et la Russie, consoliderait le monde multipolaire, ce serait la fin du monde unipolaire et de sa stratégie de domination néolibérale.

Afin de maintenir la domination hégémonique et la déprédation de ces ressources et fondamentalement pour arrêter la nouvelle géopolitique qui se profile à l'horizon avec la création de ce G10+2, deux sommets ont été organisés, celui du G7 et celui de l'OTAN en Espagne.

En termes géopolitiques, le G7 réunit sept pays qui ont déjà perdu leur hégémonie mondiale, avec en tête les États-Unis et leur allié nord-américain, le Canada, et les Européens, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, et le seul pays asiatique, le Japon.

Cinq pays stratégiques, l'Argentine, l'Inde, l'Indonésie, le Sénégal et l'Afrique du Sud, participaient à la deuxième session du G7 en tant qu'invités stratégiques, dans le but de bloquer la création du G10+2. Le président de l'Argentine, Alberto Fernández, était le seul représentant de l'Amérique latine, des Caraïbes et des Antilles. Et le seul gouvernement qui soutient les sanctions contre la Russie. L'Inde, l'Indonésie, le Sénégal et l'Afrique du Sud s'abstiennent d'imposer des sanctions. Le président Fernández, face à la guerre énergétique déclenchée contre la Russie, a proposé à l'Europe les ressources stratégiques que possède son pays comme alternative d'approvisionnement et de baisse des prix: "Nous avons les deuxièmes réserves de gaz de schiste et les quatrièmes réserves de pétrole de schiste du monde".

L'importance de la présence du président indonésien Joko Widodo, un rôle clé pour le G7, puisqu'il assure la présidence tournante du G20, le groupe qui réunit les grandes puissances et les puissances émergentes, dont fait toujours partie la Russie.

Il est important de noter que l'Inde et l'Afrique du Sud font toutes deux partie des BRICS. L'Argentine et l'Iran ont demandé à rejoindre les BRICS, ce qui consolidera et élargira la participation de l'Iran dans la région de l'Amérique latine.

Le président français Macron appelle le Venezuela et l'Iran à réintégrer le marché du pétrole pour contrer les prix et les pénuries de pétrole de Poutine. Le Venezuela et l'Iran sont tous deux des alliés de la Russie et de la Chine. Les Européens reconnaissent Juan Guaydo comme le président du Venezuela nommé par les États-Unis. Le président vénézuélien Maduro s'est rendu en Iran pour renforcer les accords géostratégiques.

Le président iranien Seyed Ebrahim Raisi a reçu le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. "Raisi a déclaré que le renforcement de la coopération est un moyen efficace de lutter contre les sanctions américaines et l'unilatéralisme économique contre les pays indépendants... Lavrov a également déclaré que la Russie soutient le rôle de l'Iran dans les organismes internationaux et régionaux, y compris l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS)". Point important étant donné l'insistance à vouloir que l'OCS rejoigne les BRICS.

Biden arrive au sommet du G7 à son pire moment, nous dit Bloomberg. Ses partenaires européens craignent une défaite électorale de Biden lors des élections de novembre. "Le chancelier allemand Olaf Scholz... voit en Biden une force motrice pour maintenir la pression sur Moscou et pense que l'unité entre les alliés pourrait s'effilocher une fois de plus si les républicains remportent à nouveau la Maison Blanche en 2024."

Les Français voient des conséquences à court terme de la défaite de Biden "Plusieurs dirigeants du G-7 s'inquiètent du fait qu'une défaite à mi-parcours limitera ce que Biden peut promettre et réaliser dans les mois à venir, selon un haut fonctionnaire du gouvernement français...".

Un débat inconfortable sur le soutien à l'Ukraine émerge rapidement. "Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a été l'allié le plus engagé de Biden sur l'Ukraine, a abordé la question dans un article d'opinion... dans le journal italien Corriere della Sera..."

"Sous la surface, des approches différentes de la crise ukrainienne émergent parmi les pays occidentaux : la crainte que les Européens ne poussent à une solution négociée rapidement ?" écrit Johnson. "Il y a un risque de lassitude vis-à-vis de l'Ukraine dans le monde. Et c'est clair."

En réponse à la lassitude exprimée par Johnson, "Biden a nié cette semaine que la fatigue s'installe, mais a reconnu qu'"il va y avoir un peu de jeu d'attente : ce que les Russes peuvent soutenir et ce que l'Europe va être prête à soutenir."

Le sommet de l'OTAN en Espagne devrait ouvrir un nouveau front de guerre dans les 10 pays qui composent la région du Sahel : Sénégal, Gambie, Mauritanie, Guinée, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cameroun et Nigeria.

Un conflit prolongé en Ukraine, où même les États-Unis n'ont pas l'intention d'y mettre fin, couplé au scénario de guerre hybride de l'OTAN qui s'élargit au Sahel, avec les groupes fondamentalistes du Jihad islamique, est lié à la théorie spéculative visant à user Poutine et à provoquer sa chute. L'échec des sanctions contre la Russie et leur boomerang sur l'Occident incitent à accélérer le changement géopolitique.