Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997

De l'humanisme italien au paganisme germanique: avatars de la critique du christianisme dans l'Europe moderne et contemporaine

Robert STEUCKERS

Conférence prononcée au Palais des Congrès d'Aix-en-Provence le 12 janvier 1997, à l'invitation de l'association Yggdrasil

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis et camarades,

Le premier cadre unificateur solide qu'a connu la civilisation européenne reste l'empire romain, qui a d'abord été repris en mains par les Francs, puis par la Nation Germanique, mais flanqué d'une institution parallèle se réclamant elle aussi, dans une certaine mesure, de la “forme romaine”: l'Eglise catholique. De la chute de Rome à l'émergence des Etats nationaux à partir de la Renaissance, l'écoumène européen est un mixte complexe de romanité, de germanité et de christianisme, avec des apports importants, négligés jusqu'ici par l'historiographie ouest-européenne, mais étudiés en profondeur en Europe slave: ces apports sont la religiosité celtique déformée par les moines missionnaires irlandais et les “mystères pontiques”, nés sur le pourtour de la Mer Noire, liés à l'antique Iran avestique. C'est ce leg scythe-sarmate-iranien qui aurait transmis l'idéal (ou certains idéaux) de la chevalerie médiévale. Mais quand cesse de fonctionner plus ou moins harmonieusement cette synthèse qui a dominé vaille que vaille des Mérovingiens à Louis XI, à Charles le Hardi (dit le “Téméraire” en France) et à Maximilien de Habsbourg, quelques représentants de la pensée européenne entendent opérer un retour aux origines les plus vierges de l'européité.

Quels textes vont-ils être sollicités pour retourner aux sources les plus anciennes de l'Europe? Sources qui précèdent évidemment la christianisation. Ces textes sont les seuls qui évoquent une Europe non marquée par les routines et les travestissements de la civilisation romaine ou chrétienne, non marquée par ses étiquettes et ses hypocrisies. Pour les humanistes du XVième siècle italien qui entendent retrouver une vigueur vitale simple derrière la rigueur compliquée et figée des étiquettes (celles des cours et, en particulier, de la Cour des Ducs de Bourgogne) ou qui entendent renouer avec une notion de liberté publique et civique pour faire face aux premières manifestations de l'absolutisme royal, le modèle de l'Europe pré-romaine et “pré-civilisée” est celle des peuples germaniques de l'antiquité. Ceux-ci ont gardé en eux les vertus simples et efficaces des premiers Romains, disent nos humanistes de la Renaissance. En 1441, l'historien italien Leonardo Bruni, qui s'inscrit dans une perspective républicaine au sens vieux-romain et germanique du terme, redécouvre les textes latins sur les Goths, notamment ceux de Procope de Césarée. C'est lui qui donne le coup d'envoi à l'“humanisme gothique”, qui poursuivra sa trajectoire jusqu'à Vico et Montesquieu, fondera le nationalisme des Allemands, des Scandinaves et des Flamands et débouchera sur les spéculations et les communautés “völkische” de toutes tendances qui ont vu le jour dans le sillage des mouvements de jeunesse du début de notre siècle.

En 1453, un autre humaniste italien, Enea Silvio Piccolomini, rédige quelques réflexions sur le De origine actibusque Getarum de Jordanès, permettant aux érudits de mieux connaître les origines des peuples germaniques. En 1470, à Venise, grâce à la nouvelle technique de l'imprimerie, Vindelino da Spira (Windelin von Speyer), réédite la Germania de Tacite, qui devient du même coup l'ouvrage de référence de tous ceux qui revendiquent une idéologie à la fois républicaine (au sens vieux-romain du terme) et communautaire, donnant à la représentation populaire une place cardinale dans la vie politique, les assemblées d'hommes libres se plaçant au-dessus des monarques. Avant cette réédition de la Germania de Tacite, le texte n'était accessible qu'à une poignée de privilégiés, dans les bibliothèques des monastères; désormais, il est accessible à un grand nombre de lettrés. Les peuples germaniques n'apparaissent plus systématiquement comme des barbares cupides et violents qui avaient pillé Rome en 410 (ou en 412 comme on le croyait à l'époque). L'humaniste Flavio Biondo, entre 1438 et 1453, après avoir réhabilité prudemment la figure du Roi ostrogoth Théodoric, analyse les causes de la décadence de Rome: elles se ramènent pour l'essentiel à l'amenuisement des vertus républicaines, à l'abandon de la souveraineté populaire au profit d'un monarque isolé. Flavio Biondo anticipe ainsi Machiavel, fondateur d'une idéologie républicaine, fondée sur la virtù politique, héritée de la Rome la plus ancienne.

Ce rappel de l'œuvre des premiers humanistes de la Renaissance italienne nous montre que le recours à une antiquité pré-chrétienne et païenne, en l'occurrence la Germanie non romanisée, est une revendication républicaine, hostile à l'absolutisme et aux démarches de type théocratique. Il faut ajouter que le travail de Biondo ne participe nullement d'un primitivisme qui poserait ante litteram les Germains de Tacite comme de “bons sauvages” non exotiques. Biondo est anti-primitiviste: il ne veut pas d'une sympathique anarchie pastoraliste mais, au contraire, promouvoir un ordre non décadant: son Théodoric n'est dès lors pas décrit comme un barbare vertueux et inculte, qui végète sans orgueil dans une simplicité rustique, mais un Roi cultivé et efficace, qui consolide son pouvoir, administre ses Etats et restaure en Italie une Rome dans ses principes premiers, c'est-à-dire dans des principes antérieurs à la décadence, qu'il est capable d'imposer parce que, roi germanique, il a conservé les vieilles vertus romaines qui sont les vertus germaniques de son temps. Le Théodoric de Biondo est un Prince “humaniste”, qui annonce le Prince fictif de Machiavel, dont l'influence sur la science politique et la philosophie de l'Etat n'est pas à démontrer.

Reprocher aujourd'hui à des chercheurs de recourir à des passés anciens pour retrouver les principes premiers d'une communauté politique ou les fondements du droit, et considérer dans le même temps que ces reproches se justifient au nom d'une “idéologie républicaine”, est une contradiction majeure. Ne peuvent être considérés comme républicains au plein sens du terme que ceux qui n'ont de cesse de retourner aux principes premiers de l'histoire politique de leur peuple. Les autres travestissent en républicanisme leur autoritarisme ou leur théocratisme (qui est et demeure théocratisme même quand ils baptisent “Dieu”, “Logos”).

Enea Silvio (Æneas Silvius) Piccolomini, spécialiste des Goths et d'abord chancelier de l'Empereur germanique Frédéric III puis Pape sous le nom de Pie II (de 1458 à 1464), rejette explicitement le primitivisme et demande aux humanistes et érudits de ne pas interpréter la Germania de Tacite dans un sens pastoraliste et primitiviste, ce qui reviendrait à rejeter tous les apports de la civilisation, quels qu'ils soient. Polémiquant avec Martin Mayer (ou Mair) de Mayence, qui interprète Tacite au pied de la lettre et voit ses ancêtres chattes, suèves ou alamans comme de bons bergers idylliques, Piccolomini parie au contraire pour la Germanie de son temps, avec ses richesses, ses fabriques, ses industries, son agriculture, dont la Flandre et le Brabant sont les plus beaux joyaux. Cette Germanie élargie aux anciennes provinces romaines limitrophes (Belgica, Helvetia, Rhætia, Pannonia) doit sa prospérité matérielle et ses richesses culturelles à une vertu que Tacite avait bien mise en exergue: la liberté. Dans ses textes métapolitiques relatifs au monde germanique, en dépit de sa position de Chancelier impérial et de futur Pape, Piccolomini est donc un républicain, au même titre que Biondo et, plus tard, Machiavel. La liberté germanique est une vertu politique dans le sens où elle octroie à tous ses ressortissants des droits garantis, permettant le libre déploiement de leurs talents personnels. La liberté de Piccolomini n'est donc pas une “innocence” ou une “inactivité” mais un tremplin vers des réalisations sociales, politiques et économiques concrètes. Cette liberté-là, qui libère quantité de potentialités positives, doit être imitée par tous les Européens de son temps, pense-t-il, doit sortir de cette Germanie, qui est en charge de la dignité impériale depuis la translatio imperii ad Germanos. Depuis cette translatio, les Germains sont “Romains” au sens politique du terme. Et comme ils sont les porteurs de l'impérialité, ils sont davantage “romains” que les Italiens du temps de Piccolomini. C'est derrière leur bannière que les peuples d'Europe doivent se ranger, écrit le futur Pie II, pour barrer la route à la puissance ottomane, qui, elle, n'est en rien “romaine” à ses yeux.

Ces réflexions sur la “pureté primitive” des Germains de Tacite, sur la notion germanique de liberté et sur l'impérialité militaire des Germains amènent Piccolomini à rédiger en 1458, quelques mois avant d'accéder à la dignité pontificale, un manifeste européen, intitulé De Europa, où la Germanie est décrite comme le centre de gravité géographique d'une Europe qui doit s'apprêter à affronter rapidement l'Empire ottoman, pour ne pas succomber sous ses coups. Piccolomini meurt en 1464, très désappointé de ne pas avoir été écouté et de ne pas avoir vu l'Europe entière unie autour de l'Empereur et du Saint-Siège, pour faire face en Méditerranée et dans les Balkans à la puissance ottomane. L'œuvre de Piccolomini, le futur Pape Pie II, est donc intéressante à plus d'un titre, car:

- elle autorise la référence constante aux racines les plus anciennes de l'Europe;

- elle fait de la liberté civique/populaire la vertu cardinale du politique;

- elle rejette les interprétations primitivistes qui sont politiquement incapacitantes (et refuse sans pitié les “germanismes” primitivistes);

- elle réinscrit ce double recours aux racines et à la liberté populaire dans un cadre géopolitique européen, dont les fondements n'apparaissent plus comme exclusivement chrétiens, mais comme consubstantiels à la population majoritaire du centre de l'Europe.

Face à la “correction politique” que certains cénacles tentent d'imposer en France et ailleurs depuis deux décennies, il m'apparaît bon de méditer l'œuvre de ces humanistes et de ce Pape géopolitologue. En effet, les officines “politiquement correctes”, en décrivant ces recours comme des avatars plus ou moins maladroits du nazisme, ignorent et rejettent le travail positif des humanistes et des érudits italiens du début de la Renaissance, qui s'apprêtaient à relancer dans le débat politique européen la notion de liberté républicaine, une liberté féconde pour les arts et l'industrie. Comment expliquer la réticence de ces cénacles français contemporains, qui se disent “républicains”, mais se montrent hostiles à la démarche intellectuelle, philologique, qui a réhabilité le républicanisme de la Vieille Rome, mis en évidence les vertus germaniques “primitives” et l'idée de liberté? Parce que dans la France du 16ième siècle, le recours aux racines germaniques, franques en l'occurrence, de l'histoire française n'est pas un recours à la liberté populaire, mais une justification du pouvoir franc sur le substrat démographique “gallo-romain” ou “celto-ligure”. Ou du moins est-il perçu comme tel. La notion de “liberté” des humanistes et érudits italiens est en revanche une notion plus vaste, ne faisant pas référence à la conquête d'un territoire par une ethnie guerrière dominante qui s'attribuera des franchises, mais à un principe général d'autonomie des communautés politiques, qu'il s'agit de conserver pour libérer des énergies positives. Le cas de la Gaule envahie par les Francs de souche germanique n'est pas un cas susceptible d'être généralisé à l'Europe entière.

De Machiavel à Vico, de Vico à Montesquieu, la notion de liberté est défendue et illustrée par des exemples tirés des sources latines classiques relative au monde germanique. Quand la France entre dans l'ère républicaine à partir de 1789, les romantiques allemands, libertaires se réfèrant à la vision idyllique de la Germanie primitive, adhèrent avec enthousiasme aux idées nouvelles. Mais ils déchantent très vite quand se déchaîne la Terreur et s'installe la Convention. Ainsi, le poète Friedrich Gottlieb Klopstock rédige en 1794 un poème appelant à une “guerre chérusque” contre une France qu'il juge faussement “républicaine”, au nom de ses propres valeurs républicaines. Dans cet appel guerrier, il invoque la puissance des dieux et des déesses de l'ancienne Germanie: Hlyn, Freya, Nossa, Wodan, Thor et Tyr. Dans ce texte, les dieux de l'Edda ne sont encore que des ornements poétiques. Pour Klopstock, la France a retrouvé brièvement sa liberté, a incarné par sa Révolution l'idéal multiséculaire de cette liberté germanique, mais elle s'en est très vite détournée. La seconde vague des révolutionnaires a trahi l'idée sublime de liberté que Montesquieu avait défendue et n'a pas davantage réalisé l'idéal de Thomas Jefferson qui voulait que le sceau du nouvel Etat nord-américain invoquât “les enfants d'Israël” d'une part, biblisme oblige, mais aussi les figures de “Hengist et Horsa, chefs saxons, dont les Anglais descendaient et dont les nouveaux citoyens des Etats-Unis devaient défendre les principes politiques et reprendre les modes de gouvernement”. On le voit, dans un premier temps, le recours à la liberté germanique n'exclut pas les références à l'héritage biblique, mais, dans un deuxième temps, les figures de la Bible disparaissent et les spéculations idéologico-politiques se portent sur les dieux païens de l'antiquité germanique. Plusieurs facteurs ont provoqué cet infléchissement vers le passé le plus lointain de l'Allemagne ou de la Scandinavie, facteurs que nous retrouvons ultérieurement dans presque toutes les références habituelles aux paganismes que l'on énonce en Europe et en Amérique du Nord:

- premier facteur, l'idée de la relativité historique des cultures, véhiculée dans le sillage des travaux philosophiques de Herder;

- deuxième facteur, issu directement de l'idéologie des Lumières: la critique du cléricalisme qui entraîne une critique des missions chrétiennes de l'époque carolingienne. Le catholicisme d'abord, puis le christianisme en général, sont accusés d'avoir oblitéré la liberté germanique et d'avoir, via l'augustinisme, introduit un “courant doloriste”, dans la pensée européenne, rejetant et condamnant ce “bas-monde” imparfait en espérant le ciel, dévalorisant les cités terrestres au profit d'une hypothétique “Jérusalem céleste”. Les Romantiques, les vitalistes et les néo-païens rejettent instinctivement un courant fort complexe qui part d'Augustin pour retrouver les flagellants du Moyen Age, pour revenir sous d'autres formes chez les Puritains de Cromwell et chez les Jansénistes français, et, enfin, pour aboutir à certains “Républicains” français athées ou agnostiques, mais fascinés par les concepts géométrisés des Lumières, qu'ils opposent à toutes les turbulences de la vie des peuples, jugées comme des imperfections qu'il faut effacer pour “perfectionner” le monde.

Herder, bien que pasteur protestant, critique modérément les conversions forcées du Nord de l'Europe, mais, si ses critiques sont furtives, à peine perceptibles dans son œuvre, sa notion de la relativité des cultures et sa revalorisation des aurores culturelles font des disciples au langage plus idéologique, moins nuancé et plus programmatique. Ainsi, en 1802, le Conseiller d'Etat prussien Wilhelm Reynitzsch publie à Gotha un ouvrage qui donne véritablement le coup d'envoi aux futures spéculations “völkisch” (folcistes) et celtisantes, d'autant plus qu'il confond encore allègrement Celtes et Germains, druides et scaldes. Son ouvrage, tissu de spéculations imprécises sur les Celtes et les Germains, est à l'origine de toutes les futures renaissances païennes, de factures germanique et celtique. Le livre de Reynitzsch est le premier à introduire des thématiques folcistes qui apparaîtront et réapparaîtront sans cesse ultérieurement. Ces thématiques sont les suivantes:

1. Les anciens Germains avaient une religion originelle monothéiste, dont le dieu était Tus ou Teut, force spirituelle des origines, dont ils ne pouvait ni sculpter ni peindre ni dessiner les traits. Cette thématique montre que le clivage entre monothéisme et polythéisme, vulgarisé par Bernard-Henry Lévy et Alain de Benoist, est historiquement plus récent et ne recoupe par nécessairement le clivage paganisme/christianisme.

2. Odin (Vodha) est un prophète divinisé qui aurait vécu vers 125 av. J.C. parmi le peuple des Goths dans les plaines de l'actuelle Russie ou de l'actuelle Ukraine et qui aurait apporté savoir et sagesse aux Germains de l'Ouest. Odin aurait pérégriné en Europe, accompagné par ses compagnons, les Ases, et par sa femme, Freya. L'idée d'un Odin historique puis divinisé, chez Reynitzsch, vise clairement à remplacer le Christ par cette figure du dieu borgne et inquiétant dans l'imaginaire religieux des Allemands.

3. Reynitzsch est quasiment le premier à ne plus dévaloriser les anciennes croyances, il leur octroie un statut de naturalité qu'il oppose aux doctrines, non naturelles, des “prêtres romains” (catholiques).

4. Reynitzsch veut fusionner ces croyances antiques avec le rationalisme du 18ième siècle, rattachant de la sorte son néo-paganisme au filon de l'idéologie des Lumières, ce qui ne sera plus le cas pour les néo-paganismes des années 20 et 30.

5. La christianisation est responsable de l'oppression des femmes (thème féministe), du déclin des anciennes coutumes (thèmes de la décadence et de la déperdition des énergies), de la servilité des Européens devant l'autorité (thème libertaire), de l'irrationalité et de la superstititon (thème anticlérical).

Reynitzsch appartient nettement à la tradition de l'Aufklärung et du rationalisme anticlérical. Ce haut fonctionnaire prussien est manifestement un disciple tardif de Voltaire et de son protecteur Frédéric II. Peu d'intellectuels allemands de son temps le suivront et l'on verra apparaître davantage, chez les nationalistes anti-napoléoniens, l'idée d'un “christianisme germanique” dur, chevaleresque et guerrier (ein Gott, der Eisen wachsen ließ, der duldet keine Knechte...), hérité plutôt du poème épique Heliand (le Sauveur), répandu en Germanie dans le haut moyen âge pour favoriser la conversion des autochtones: le Christ devait apparaître comme un preux guerrier et non pas comme un messie souffrant et humble.

En Scandinavie, en revanche, la thématique de l'affrontement entre christianisme et paganisme se propage plus distinctement par l'action d'une “Ligue gothique”, née en 1809. Le théologien danois Nicolai Frederik Severin Grundtvig rédige Nordens Mytologi, le livre de la mythologie nordique qui réhabilite totalement l'histoire pré-chrétienne du Danemark, pays où le système d'éducation ne tracera plus une ligne de démarcation entre un passé pré-chrétien systématiquement dévalorisé et une ère chrétienne systématiquement survalorisée. Mais Grundtvig, qui est pasteur, tente de réconcilier christianisme et paganisme, où le “Père” Odin, l'Allvater Odin, est, dit-il, le père véritable, charnel et inconnu de Jésus Christ!

Après les guerres napoléoniennes, sous la Restauration et à l'ère Metternich, les thématiques néo-païennes s'estompent, mais reviennent notamment en 1832 dans le mouvement nationaliste de gauche, pour revendiquer, via le recours aux antiquités germaniques et à la mythologie néo-païenne, une république populaire allemande, soustraire à l'idéologie restaurative de l'ère Metternich. Ainsi, lors des fêtes de Hambach en 1832, à laquelle participent des Polonais, des Français et des Italiens, l'agitateur nationaliste-révolutionnaire Philipp Jakob Siebenpfeiffer invoque “Thuisko, le dieu des libres Germains”, pour qu'il bénisse la lutte du petit peuple opprimé contre les Princes et les Rois. Le Frison radical-démocrate et socialiste Harro Harring appelle les dieux anciens à la rescousse pour lutter contre le “Trône et l'Autel”. On le voit: les références païennes indiquent toujours à cette époque un engagement radicalement révolutionnaire et libertaire, qui n'a rien à voir avec une restauration contre-révolutionnaire des “archétypes”, comme l'affirme à tort toute une historiographie pseudo-marxiste.

Plus tard, en dépit du marxisme social-démocrate qui considère que tout discours ou toute spéculation religieuse relève de la “fausse conscience”, la mouvance socialiste allemande ne cesse de véhiculer des bribes de paganisme et de naturalisme, au moins jusqu'à la fondation du IIième Reich en 1871. A partir de ce moment-là, la sociale-démocratie évacue de son discours toutes les formes d'“irrationalismes”, incluant non seulement les références poétiques ou néo-païennes aux dieux antiques, germaniques ou gréco-romains, mais aussi, ce qui est plus surprenant et peut-être plus grave, les thématiques très concrètes et très quotidiennes de la bonne alimentation, de l'abstinence de tabac et d'alcool en milieux ouvriers, de l'habitat sain et salubre (thématique majeure des socialistes “pré-raphaëlites” en Angleterre), de l'écologie et du respect de l'environnement naturel, de l'hygiène en général (y compris l'hygiène raciale que l'on retrouvera “sotériologisée” dans certains discours racistes ou sociaux-darwinistes ), du naturisme (réhabilitation et libération du corps, FKK), etc.

Cette évacuation et cette transformation du mouvement socialiste en une pure machine électorale et politicienne va provoquer le divorce entre le néo-paganisme (et tous les autres réformismes “naturalistes”), d'une part, et le socialisme-appareil, d'autre part. Ce divorce est à l'origine du courant “völkisch” (folciste), qui n'est pas “à droite” au départ mais bel et bien dans le même camp que les pionniers du socialisme, Marx et Engels compris.

En 1878, le philosophe Paul de Lagarde publie son ouvrage programmatique Die Religion der Zukunft (La religion de l'avenir). Il y développait la critique de l'“universalisation” du christianisme, qui allait entraîner la déperdition définitive de l'élan religieux dans le monde et plaidait en faveur de la réhabilitation des “religions nationales”, des élans de la foi partant d'un enracinement précis dans un sol, seuls élans capables de s'ancrer véritablement et durablement dans les âmes. Pour Paul de Lagarde, les religions locales sont dès lors les seules vraies religions et les religions universalistes, qui cherchent à quitter les lieux réels occupés par l'homme, sont dangereuses, perverses et contribuent finalement à éradiquer les vertus religieuses dans le monde.

Parallèlement à cette théologie du particulier s'insurgeant contre les théologies universalisantes, plusieurs autres idées s'incrustent dans la société allemande du 19ième siècle et finissent par influencer les cultures anglo-saxonnes, française et russe. Ces idées sont pour l'essentiel issues du bînome Schopenhauer-Wagner. Schopenhauer formule en un bref paragraphe de son ouvrage Parerga und Paralipomena le programme de tous les néo-paganismes ultérieurs, surtout les plus extrémistes et les plus hostiles aux Juifs: «Nous osons donc espérer qu'un jour l'Europe aussi sera nettoyée de toute la mythologie juive. Le siècle est sans doute venu où les peuples de langues japhétiques [= indo-eur.] issus d'Asie récupéreront à nouveau les religions sacrées de leur patrie: car, après de longs errements, ils sont enfin mûrs pour cela». L'antisémitisme qui saute aux yeux dans cette citation n'est plus un antisémitisme religieux, qui accuse le peuple juif d'avoir réclamé à Ponce-Pilate la mort du Christ, mais un antisémitisme qui considère toutes les formes d'héritage judaïque, y compris les formes christianisés, comme un apport étranger inutile qui n'a plus sa place en Europe. La référence “japhétique” ou “indo-européenne” ne relève pas encore d'un “aryanisme” mis en équation avec le germanisme, mais est une référence explicite aux études indiennes et sanskrites. Le “japhétisme” de Schopenhauer est donc indianiste et non pas celtisant ou germanisant.

Wagner ne sera pas aussi radical, bien qu'on prétende souvent le contraire. Il opposera certes binairement un optimisme (progressiste) juif à un pessimisme “aryen”, mais il tentera, comme les nationalistes allemands qui n'avaient pas suivi Reynitzsch et comme le Danois Grundtvig, de réconcilier christianisme et paganisme, en ne cherchant qu'à se débarrasser de l'Ancien Testament. Autre thématique née dans les cercles wagnériens: Marie n'est pas une “immaculée conception” mais une fille-mère qui a donné la vie au fils d'un légionnaire romain (de souche européenne), reprenant là une vieille thématique des polémiques anti-chrétiennes du Bas-Empire, et édulcorant la position extrême de Grundvigt, pour qui Jésus était le fils du prophète gothique Odin! Pour Wagner comme pour Houston Stewart Chamberlain, le Nouveau Testament est donc le récit d'un prophète de souche européenne, que révèle au mieux l'Evangile de Jean car il met bien en évidence la quête permanente du divin dans la personne de Jésus de Nazareth, quête qui est une révolte contre la religion figée et étriquée des Pharisiens de l'époque, qui ne remettaient rien en question et ne confrontaient jamais leurs dogmes aux aléas du réel.

A-t-on affaire ici à de pures spéculations nées dans des cercles repliés sur eux-mêmes, qui connaissent un certain succès de mode mais ne touchent pas la majorité de la population? Oui et non. Ces spéculations ne naissent pas dans des cerveaux imaginatifs. Elles sont le produit des sciences humaines du 19ième siècle, où l'historicisme, l'éthique et la rationalisation progressent et font du christianisme non plus LE grand et unique récit de la civilisation occidentale, mais un récit parmi d'innombrables autres récits. Il a une histoire, qu'il s'agit désormais de ramener à ses justes proportions; il est la volonté de vivre une certaine éthique, qu'il s'agit de définir clairement; il est l'expression imagée et merveilleuse d'un projet de société et de vie parfaitement raisonnable. Ce scientisme des sciences humaines semble incontournable à la veille du 20ième siècle. Le pasteur protestant progressiste Friedrich Naumann, qui sera plus tard nationaliste et théoricien de la Mitteleuropa et d'une forme de planisme en économie, entamera une “mission” dans le monde ouvrier en vue de ramener les prolétaires déchristianisés dans le giron de l'Eglise réformée évangélique; il axera sa pastorale autour de la figure d'un “Christ socialiste et homme du peuple”, d'un Christ travailleur et charpentier, thématique de récupération qui nous reviendra dans les années 60 de notre siècle, mais dans une perspective différente. A l'époque de Naumann, vers 1890, cette idée paraît totalement incongrue et la mission échoue. Naumann ne retourne pas au christianisme, il s'en éloigne, récapitulant dans sa personne toutes les étapes de la culture allemande en matière religieuse: protestant par protestation anti-catholique, chrétien-ouvrier par refus de la bourgeoisie protestante à la foi sèche et rébarbative, païen par refus de l'inculture sociale-démocrate et de la fébrilité politicienne.

En Autriche, les pangermanistes se mobilisent, s'ancrent dans le camp libéral autour de la personne de Georg von Schönerer, s'opposent tout à la fois aux Juifs, aux Habsbourgs et à l'église catholique qui les soutient. Schönerer veut imposer un calendrier “völkisch”, qui commencerait en 113 av. J.C., date de la victoire des Cimbres et des Teutons sur les Romains à Noreia. Dans certains cercles pangermanistes proches de Schönerer, on fête les solstices et deux courants commencent à se profiler:

a) les adeptes d'une religion immanente de la nature et des lieux concrets, regroupés autour de la revue Der Scherer; ce filon du néo-paganisme allemand mêle un refus des mécanisations de la société industrielle, surtout de ses effets pervers, à une volonté de rééquilibrer la vie quotidienne dans les grandes villes, en organisant des services d'hygiène, des manifestations sportives, des randonnées, en réclamant des espaces verts, des excursions ou des séjours à la campagne, en renvoyant dos à dos ce qui ne lui paraissait plus “naturel”, à savoir le moralisme étriqué des églises conventionnelles et la vie dans les villes surpeuplées, sans air et sans lumière. C'est sur ce courant que se brancheront très vite les mouvements de jeunesse, tels le Wandervogel. Ce filon m'apparaît toujours fécond.

b) les adeptes d'une nouvelle religiosité plus tournée vers l'occultisme, regroupés autour de la revue Heimdall.

Dans les années 1890, l'occultisme connaît en effet une renaissance en Allemagne: Guido von List développe une théosophie, tandis que Jörg Lanz von Liebenfels théorise une “aryosophie”, qui débouchera en 1907 sur la fondation d'un “Ordo Novi Templi”, sorte de loge où fusionnent en un syncrétisme bizarre les références germanisantes, un christianisme “aryen” et des rituels maçonniques. Ce filon-là du néo-paganisme allemand m'apparaît très spéculatif, peu susceptible d'être transmis à de larges strates de la population voire à des élites restreintes mais quand même assez nombreuses pour créer des espaces de résistance durables et efficaces dans la société. Enfin, la veine occultiste a suscité et suscite encore beaucoup de fantasmes, qu'exploitent souvent les journalistes en mal de sensationnel. La seule et unique chance pour le mouvement occultiste de se maintenir à l'heure actuelle reste, à mon avis, l'espace de la création musicale voire de la peinture ou de la sculpture. Ce filon demeure élitaire, marqué de rites et de gestes souvent mécompris. Il est indubitablement une expression de la culture européenne de ces 150 dernières années, mais il est peu susceptible de se généraliser dans la société et d'apporter une réponse immédiate aux blessures psychiques et physiques de l'ère industrielle et de l'âge des masses.

Mais si à l'époque ces tentatives naturalistes ou occultistes restent réservées à de très petits groupes, finalement fort marginalisés, d'autres tentent justement, au même moment, de s'ouvrir aux masses et de fonder une véritable “troisième confession”, qui se juxtaposera au catholicisme et au protestantisme en Allemagne. En 1900, Ernst Wachler, qui est juif et mourra en 1944 dans le camp de concentration de Theresienstadt, fonde la revue Deutsche Zeitschrift et appelle à un recours sans détours à la religiosité autochtone et pré-chrétienne de la Germanie. Parmi ceux qui répondront à son appel, il y avait, curieusement, des antisémites classiques comme Friedrich Lange et Theodor Fritsch, mais aussi une figure plus complexe et à notre sens plus significative, Wilhelm Schwaner, éditeur de la revue Der Volkserzieher et animateur du Volkserzieher-Bund. L'objectif est clair: il faut éduquer le peuple à des sentiments religieux, communautaires et sociaux différents de ceux de la société industrielle, renouer avec les archétypes d'une socialité moins conflictuelle et moins marquée par l'égoïsme. Schwaner est ce que l'on appelle à l'époque un Lebensreformer, un réformateur pragmatique de la vie quotidienne, ancré dans le parti social-démocrate et dans les cercles “libres-penseurs” du libéralisme de gauche, où il apprendra à connaître Walther Rathenau, qu'il influencera, notamment dans les définitions archétypales des races “aryennes” et “sémitiques” que ce ministre israëlite du Reich a utilisées très fréquemment dans ses écrits, prouvant par là même que ces spéculations sur les archétypes n'étaient pas l'apanage des seuls nationalistes, conservateurs ou militaristes. Mais Schwaner reste dans le no-man's-land entre “christianisme germanique” et “religiosité völkische”.

Après la première guerre mondiale, le nombre croît de ceux qui franchissent le pas et abandonnent cette position intermédiaire que représentait le “christianisme germanique”. Les païens avérés n'étaient pas plus de 200 dans l'Allemagne d'avant 1914. Ils se regroupaient dans deux cénacles intellectuels, la Deutschgläubige Gemeinschaft ou la Germanische Glaubens-Gemeinschaft. La plupart sont issus de la bourgeoisie protestante. Ceux qui proviennent du catholicisme gardent malgré tout des attaches avec leur milieu d'origine, car le catholicisme a conservé le culte des saints, avatars christianisés des dei loci, et bon nombre de fêtes folkloriques, notamment les carnavals de Rhénanie et d'Allemagne du Sud, dont la paganité foncière n'est certes pas à démontrer. L'absence de tels “sas” —entre superstrat chrétien et substrat païen— dans le protestantisme conduit plus aisément les contestataires protestants à revendiquer haut et fort leur paganisme. Parmi les premiers adhérants de la Deutschgläubige Gemeinschaft, nous trouvons Norbert Seibertz, qui nous a laissé une confession, où il exprime les motivations qui l'ont poussé à abandonner le christianisme. Elles sont variées, peut-être même un peu contradictoires:

- La vision chrétienne est en porte-à-faux avec les acquis des sciences naturelles. Ce premier motif de Seibertz est donc scientiste. Mais rapidement le monisme scientiste, vulgarisé par les matérialistes militants regroupés autour d'Ernst Haeckel, lui apparaît tout aussi insuffisant, non pas parce qu'il rejette le biologisme implicite de cette école antireligieuse, mais parce que cette volonté d'alignement sur les sciences exactes ne répond pas à la question du désenchantement.

- Les progrès des humanités gréco-latines sont tels au 19ième siècle, que le monde grec et romain suscite de plus en plus souvent l'enthousiasme des lycéens et des étudiants. Devant le sublime de la civilisation antique, le christianisme apparaît fade aux yeux du lycéen Seibertz.

Je dois vous confesser que ces deux motivations majeures de Seibertz ont été aussi les miennes, à quelques décennies de distance. Mais comment articuler ce double questionnement, comment retrouver le sens religieux au-delà d'une science qui ruine les dogmes chrétiens et au-delà d'humanités qui font apparaître le christianisme dans son ensemble comme un corpus bien fade, tout en ne pouvant plus ressusciter la paganité grecque ou romaine dans sa plénitude? Faut-il remplacer les catéchismes par un autre catéchisme, les icônes d'hier par de nouvelles icônes? Apparemment simple, cette question ne l'est pourtant pas. Si les icônes des églises sont automatiquement reconnues comme des icônes religieuses même par ceux qui ont tourné le dos au christianisme, instaurer de nouvelles icônes s'avère fort problématique, car comment générer le consensus autour d'elles et, pire, comment ne pas sombrer dans le ridicule et la parodie? Les débuts du néo-paganisme organisé en Allemagne ont été marqués par des querelles de cette nature. D'après Karlheinz Weißmann, réflexions, querelles et discussions ont permis, avant 1914, de dégager trois des principaux axes du néo-paganisme de notre siècle:

1. Le christianisme est une aliénation historique, qui a oblitéré les sentiments religieux spontanés des Européens. Ce constat découle des acquis des philologies classique et germanique. La religion conventionnelle est donc ravalée au rang d'une manifestation aliénante, elle est perçue comme une superstructure imposée par un pouvoir foncièrement étranger au peuple. Cette thématique de l'aliénation se greffe assez aisément à l'époque sur la “libre-pensée” du monde ouvrier et sur la critique socialiste de l'“opium du peuple”.

2. Les néo-paganismes semblent ensuite rejetter l'idée d'un Dieu personnel. Dieu, car ils sont païens et monothéistes, est une émanation cosmique de la force vitale à l'œuvre dans le monde, qui donne forme aux innombrables manifestations et phénomènes du réel. Sur ce panthéisme cosmique se greffent déjà à l'époque toutes les spéculations sur la Nature et la Terre, qui sous-tendent encore aujourd'hui les spéculations les plus audacieuses de la pensée écologique radicale, qui se donne le nom d'écospohie, de géomantie ou de “perspective gaïenne” (Edward Goldsmith). Cette option pour un dieu non personnel, compénétrant toutes les manifestations vitales, renoue également avec la mystique médiévale allemande d'un Maître Eckhart, considéré par les néo-païens comme le représentant d'une véritable religiosité européenne et germanique, transperçant la chape dogmatique de l'aliénation chrétienne. Ensuite, ce panthéisme implicite renoue avec le panthéisme de Goethe, prince des poètes allemands, mobilisé à son tour pour étayer les revendications anti-chrétiennes. Le néo-paganisme du début du siècle est donc monothéiste et panthéiste, dans ses rangs, on ne vénère pas les dieux comme les chrétiens vénéraient le Christ ou la Vierge ou les Saints ou les Archanges. On ne remplace pas les icônes chrétiennes par une iconologie néo-païenne. On reste au-delà de la foi naïve des masses.

3. Le troisième grand thème du néo-paganisme allemand du début du siècle est un rejet clair et net de la notion chrétienne du péché. Dieu n'est pas en face de l'homme pour les néo-païens. Il n'est pas dans un autre monde. Il ne donne pas d'injonctions et ne récompense pas après la mort. L'éthique néo-païenne est dès lors purement immanente et “héroïque”. Elle n'est pas ascétique selon le mode bouddhiste, elle n'exige pas de quitter le monde, mais chante la joie de vivre. L'éthique néo-païenne est acceptation du monde, elle cherche le divin dans toute chose, veut le mettre en exergue, l'exalter, et refuse toutes les formes de rejet du monde sous prétexte que celui-ci serait marqué d'imperfection. Cette dimension joyeuse du néo-paganisme, qui interdit de mécréer du monde, au contraire des spéculations néo-païennes plus philosophiques ou historiques sur l'aliénation ou le panthéisme, permet d'atteindre les masses, et plus particulièrement les mouvements de jeunesse. Couplé à l'écosophie implicite du panthéisme, ce culte de la joie est explosif sur les plans social et politique. En 1913, quand les mouvements de jeunesse d'orientation Wandervogel se réunissent autour de feux de camp au sommet du Hoher Meissner pour écouter le discours du philosophe Ludwig Klages, c'est parce que celui-ci leur parle sans jargon du désastre que subit la Nature sous les assauts de l'économicisme, de la technocratie et du “mammonisme”, soit du culte de l'argent. Ce discours, vieux de 84 ans, garde toute sa fraîcheur aujourd'hui: l'écologiste sincère y adhèrera sans hésiter.

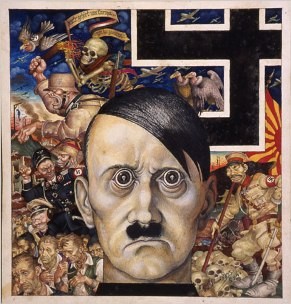

La Grande Guerre bouscule tout: l'universalisme de l'écoumène euro-chrétien est fracassé, émietté, les nations sont devenues des mondes fermés sur eux-mêmes, développant leurs propres idoles politico-idéologiques. La propagande alliée avait répété assez souvent que les démocraties occidentales s'opposaient à l'Allemagne parce qu'elle était la patrie de Nietzsche, prophète de l'anti-christianisme et du néo-paganisme. Certains Allemands vont se prendre au jeu: puisque leurs adversaires se posaient comme les défenseurs de la “civilisation” et de la “démocratie”, ils se poseraient, eux, comme les défenseurs de la “culture” et de l'“ordre”. Si Rousseau était posé comme le prophète de la démocratie française, qui s'opposait à Nietzsche, celui-ci devenait à son tour le prophète d'une Allemagne appelée à révolutionner la pensée et à “transvaluer” toutes les valeurs. Et puisque cette Allemagne était accusée d'avoir propagé un paganisme, les cérémonies d'hommage aux soldats morts sur les champs de bataille de la Grande Guerre révèlent un retour à des pratiques anciennes, antiques, non chrétiennes, que l'on avait oubliées en Europe: réserver aux combattants tombés à la guerre un “bois sacré”, immerger le corps d'un soldat inconnu dans les eaux du Rhin, bâtir un mausolée sur le modèle de Stonehenge à Tannenberg en Prusse Orientale ou ériger des monuments semblables à des tombes mégalithiques ou des dolmens: voilà bien autant de concessions de l'Etat et de l'armée aux paganismes des intellectuels et des érudits. Enfin, l'effondrement de la structure impériale et de l'Etat autoritaire (Obrigkeitsstaat), élimine le Trône et l'Autel de la vie politique et inaugure l'ère de la privatisation du sentiment religieux. Etat libéral de modèle français, la République de Weimar sépare l'Eglise de l'Etat, ce qui démobilise bon nombre d'anciens fonctionnaires de leurs liens formels avec les confessions conventionnelles et crée un certain climat de désaffection à l'égard des anciennes structures religieuses. Outre un certain renforcement des associations néo-païennes et un approfondissement de la question des religions autochtones au niveau universitaire, on assiste, dans les premières années de la République de Weimar, entre 1919 et 1923, à une inflation de fausses mystiques, de bizarreries spiritualistes, d'astrologisme, etc. C'est là une manifestation du pluralisme absolu et anarchique de la culture de Weimar. L'anti-christianisme le plus radical, quant à lui, adopte un ton messianique: il attend l'avènement du “Troisième Reich”, sorte de transposition dans l'immanence de l'idée augustinienne d'une “Jérusalem céleste”. Ce messianisme s'exprime notamment dans le cadre d'une organisation parapolitique très importante de l'époque, le Deutsch-Völkischer Schutz- und Trutzbund, qui a compté jusqu'à 170.000 membres. Parallèlement au messianisme, le “Juif” devient l'ennemi principal, alors que l'antisémitisme avait été très atténué dans les néo-paganismes d'avant 1914 et était quasiment absent dans les années de guerre. Les réflexions sur les religions autochtones cèdent le pas à la propagande politique et au recrutement de volontaires pour le Corps Franc “Oberland”. Mais passée la grande crise des cinq premières années de la République, ce radicalisme politique s'estompe et les néo-païens retournent à une myriade de petits cénacles ou d'associations culturelles, cultivant des idées et des projets tantôt originaux tantôt bizarres.

Le clivage persiste néanmoins entre occultistes, qui restent marginaux mais assurent la continuité avec leurs prédécesseurs d'avant 1914, et “naturalistes”, qui entendent forger un néo-paganisme rationnel, basé sur la philologie, l'archéologie, les sciences naturelles et biologiques, les découvertes de la diététique, etc. Trois tendances idéologico-philosophiques voient cependant le jour, dans la période 1925-1933, entre Locarno et l'accession de Hitler au pouvoir:

1. Les nouvelles générations issues du Wandervogel introduisent dans le mouvement néo-païen le style du mouvement de jeunesse, avec les chants, le romantisme du feu de camp et la réhabilitation des danses populaires.

2. Les femmes sont admises dans ses associations sur pied d'égalité avec les hommes, car la thématique féministe de l'anti-christianisme a fait son chemin.

3. Les spéculations sur le monothéisme des Germains et des Scandinaves cèdent le pas à une réévaluation du polythéisme. On n'hésite donc plus à se déclarer “polythéiste”. Le 19ième siècle avait implictement cru que le monothéisme avait été un “progrès” et que le retour au polythéisme constituerait une “rechute dans le primitivisme”. Les perspectives changent dans les années 20: la pluralité des dieux, disent les néo-païens sous la République de Weimar, fonde la tolérance païenne, qu'il s'agit de restaurer. Dans les panthéons polythéistes, les dieux sont une famille, ils se présentent à leurs adorateurs par couple, les déesses, féminisme anti-chrétien oblige, contestent souvent les décisions de leurs divins époux, car le paganisme et le polythéisme n'ont absolument pas la rigueur patriarcale du yahvisme chrétien.

En 1933, quand Hitler accède au pouvoir, son parti entend défendre et protéger un “christianisme positif” (qui n'est pas explicité, mais qui signifie ni plus ni moins un christianisme qui n'entravera par le travail d'un Etat fort qui, lui, ne se déclarera pas ouvertement “chrétien”). Les propagandistes anti-chrétiens les plus zélés et les néo-païens les plus intransigeants sont tenus à distance. Une théologie chrétienne reformulée d'après les modes et le langage national-socialistes, portée par des théologiens réputés comme Friedrich Gogarten, Emanuel Hirsch, Gerhard Kittel, Paul Althaus, etc. est mise en œuvre pour “conquérir les églises de l'intérieur”. On peut cependant remarquer que, de leur côté, les églises, surtout la catholique, opèrent un certain aggiornamento, pour aller à la rencontre du Zeitgeist:

- réhabilitation des visions cycliques de l'histoire et de la pensée héraclitéenne du devenir chez les philosophes catholiques Theodor Haecker et E. Przywara;

- vision d'un “Dieu qui joue”, innocent comme l'enfant de Nietzsche, toujours chez Haecker;

- concessions diverses au panthéisme;

- vision d'un “Christ Cosmique” et “christologie cyclique” chez Leopold Ziegler;

- vision d'un “Christ dansant” chez Stefan George;

- théologie du Reich chez Winzen, où la paysannerie et le culte du “sang et du sol” trouvent toute leur place, afin de contrer la propagande anti-chrétienne en milieux ruraux des nationaux-socialistes Rosenberg, Darré et von Leers;

- spéculations sur l'incarnation divine et sur l'excellence de la paysannerie germanique, porteuse du glaive de l'église, c'est-à-dire de l'institution impériale;

- retour à la nature mis en équation avec un retour au divin, etc.

Si les églises ne se méfiaient pas du néo-paganisme avant 1914, elles s'inquiètent de ses progrès après 1918, vu l'affluence que connaissent les cercles “völkisch” et néo-païens. C'est la raison qui poussent les plus hautes autorités de l'Eglise à adopter un langage proche de celui des groupes “völkisch”. Hitler, lui, veut promouvoir le “mouvement de la foi des Chrétiens allemands”, dans le but avoué de construire une grande église nationale-allemande qui surmonterait la césure de la Réforme et de la Contre-Réforme. Certains cercles sont dissous, les autres sont invités à rejoindre de vastes associations contrôlées par le parti. Parmi ces associations, la principale fut la Deutsche Glaubensbewegung, dirigée par le philosophe et indianiste Wilhelm Hauer, par l'ancien diplomate anti-britannique et militant völkisch Ernst zu Reventlow, par le philosophe Ernst Bergmann, soucieux de construire une “Eglise d'Etat” non-chrétienne. L'objectif de ces trois hommes était d'assurer à l'Allemagne une rénovation religieuse, englobant éléments non chrétiens, pré-chrétiens et traditionnels, c'est-à-dire des éléments de la religiosité éternelle des peuples qui s'étaient ancrés dans la culture allemande sous une forme christianisée. Le mouvement était a-chrétien plutôt qu'anti-chrétien. Finalement, il s'auto-dissolvera, son présidium abandonnera toute vie publique, pour laisser la place à une organisation de combat anti-chrétienne, servant le parti dans sa lutte contre les églises, dès la fin de la lune de miel entre les nationaux-socialistes et les hiérarchies confessionnelles.

Après 1945, les néo-païens ou les “völkisch-religieux” se fondent dans deux organisations: chez les Unitariens (Deutsche Unitarier) qui se réorganisent à partir de 1948 et dont la figure de proue deviendra Sigrid Hunke (“La vraie religion de l'Europe”); et dans le Bund freireligiöser Gemeinden (Ligue des communautés religieuses libres), constitué en 1950. Wilhelm Hauer recrée en 1950 l'Arbeitsgemeinschaft für freie Religionsforschung und Philosophie qui entretiendra de bons rapports avec les deux autres organisations. Les personnalités politiques des décennies précédentes y sont rares et le profil idéologico-politique des membres des deux organisations (celle de Hauer étant plus scientifique) correspond davantage à celui des nationaux-libéraux d'avant 1914. Les thématiques abordées sont celles de la liberté religieuse, du panthéisme et du rapport entre sciences naturelles ou biologiques et foi religieuse.

En 1951, Wilhelm Kusserow, chassé de Berlin-Est où il est resté professeur jusqu'en 1948, fonde son Artgemeinschaft sur les débris du Nordische Glaubensbewegung. Sans ambages, les membres affirment se reconnaître dans leur germanité et sont ouvertement plus “nationalistes” que les unitariens et les “Freireligiösen”. En 1957, cette association fusionne avec les restes de celle de Norbert Seibertz.

Au moment où la fusion de ces associations a-chrétiennes voire anti-chrétiennes s'opère, l'Eglise abandonne, par la voie du Concile Vatican II, toutes ses références à la Rome antique pré-chrétienne, à l'“organon” euro-médiéval. Une bonne fraction du catholicisme européen appelait jadis à renouer avec l'“Ordo Æternus” romain, qui, dans son essence, n'était pas chrétien, était au contraire l'expression d'une paganisation politique du christianisme, dans le sens où la continuité catholique n'était pas fondamentalement perçue comme une continuité chrétienne mais plutôt comme une continuité archaïque, romaine, latine. Aux yeux de ces catholiques au fond très peu chrétiens, la “forme catholique” véhiculait la forme romaine en la christianisant en surface. Carl Schmitt était l'un de ces catholiques, pour qui aucune forme politique autre que la forme romaine n'était adaptée à l'Europe. Il était catholique parce qu'il avait une vision impériale romaine, qui, après la translatio, deviendra germanique. Il critiquait l'idéologie des Lumières et le positivisme juridique et scientiste parce que ces idéologies modernes rejetaient la matrice impériale et romaine, rejetaient cette primitivité antique et féconde, et non pas l'eudémonisme implicite du christianisme. De même, Vatican II rejettera cette romanité fondamentale pour ne retenir que l'eudémonisme chrétien. Dans les milieux conservateurs, dans les droites classiques, ce refus de la romanité, de la forme politique impériale romaine ou des formes stato-nationales qui ramenaient l'impérialité à un territoire plus restreint, provoque un véritable choc. Ni le catholicisme ni même le christianisme n'apparaissent plus comme les garants de l'ordre. De cette déception, naît la “nouvelle droite” française, d'autant plus qu'un Maurras, qui est encore à l'époque la référence quasi commune de toutes les droites, avait clairement aperçu la distinction entre forme politique et relâchement eudémoniste: pour lui, l'Eglise était facteur d'ordre tandis que l'Evangile, un “poison”. Si l'Eglise rejette complètement les résidus d'impérialité romaine, ou les restes d'un sens antique de la civitas, qu'elle véhiculait, elle n'est donc plus qu'un “poison”: voilà donc un raisonnement maintes fois tenu dans les rangs de la droite française. Une fraction de celle-ci cherchera dès lors de nouvelles références, ce qui la conduira à découvrir notamment Evola, la Révolution Conservatrice allemande, l'univers des néo-paganismes, la postérité intellectuelle de Nietzsche, au grand scandale de ceux qui demeurent fidèles à un message chrétien-catholique, qui n'est plus du tout envisagé sous le même angle par les autorités supérieures de l'Eglise catholique.

Les années 60 voient éclore de nouvelles thématiques, imitées des néo-primitivismes nord-américains: New Gypsies, New Indians, Flower People, Aquarians, Hippies, etc. La nouvelle religiosité ne s'ancre plus dans le socialisme politique ou dans le nationalisme exacerbé, mais dans un espace complètement dépolitisé. Une question se pose dès lors. Le recours aux passés pré-chrétiens de l'Europe doit-il s'opérer sans l'apport d'un projet politique ou, au moins, d'une vision claire de ce que doit être un Etat, une constitution, un droit? Doit-il s'opérer sans décider quelle instance doit avoir la pré-scéance: est-ce le peuple, porteur d'une histoire dont il faut assurer la continuité, ou est-ce la structure étatico-administrative, dont il s'agit de maintenir, envers et contre tout, le fonctionnement routinier, même aux dépens de la vie?

Le danger des modes “New Age”, même si elles induisent nos contemporains à se poser de bonnes questions, c'est justement de sortir des lieux de décision, de s'en éloigner pour rejoindre une sorte de faux Eden, sans consistance ni racines.

Ce risque de dérapage nous oblige à poser l'éternelle question: que faire?

- Premier rudiment de réponse: il y a beaucoup de choses à faire dans un monde si pluriel, si diversifié, si riche en potentialités mais aussi si éclaté, si émietté, si divisé par des factions rivales ou des options personnelles ou des incommunicabilités insaisissables; il y a beaucoup de choses à faire dans un monde pluriel, où faits positifs et faits négatifs se juxtaposent et désorientent nos contemporains.

- Deuxième élément de réponse: affronter un monde riche en diversités, encadrer cette diversité sans l'oblitérer ou la mutiler, implique:

de moduler sa pensée et son action de ré-immersion dans le passé le plus lointain de l'Europe sur les acquis de la philologie indo-européenne. Sans préjuger de leurs options sur d'autres questions indo-européennes, les travaux d'Emile Benveniste, de Thomas V. Gamkrelidze et de Viatcheslav V. Ivanov, et même de Bernard Sergent, nous permettent de saisir la portée sémantique fondamentale du vocabulaire des institutions indo-européennes primitives, et de savoir ce que les termes veulent dire en droit, afin que soit restaurer une société où les citoyens sont égaux en dignitié. C'est cette égalité en dignité, mise en exergue par Tacite, qui fait que les tribus s'appellent assez souvent “les amis”, les “parents” ou “le peuple” (Teutones, Tutini de Calabre, Teutanes d'Illyrie, etc.). Cette harmonie sociale est un modèle impassable: on a vu avec quel enthousiasme les humanistes italiens l'ont exhumé au XVième siècle, avec quel zèle les pionniers du socialisme l'ont adopté, avec quel respect Marx et surtout Engels (dans Les origines de la propriété privée, de la famille et de l'Etat) en parlent dans leurs livres, enfin, avec quelle obstination les socialistes “völkisch”, futurs nationalistes, l'ont explicité. Mais au-delà des enthousiasmes légitimes, il faut construire, rendre plausible, déniaiser les engouements. Ce travail n'est possible que si l'on comprend concrètement, sans basculer dans l'onirique, ce que les mots que nous employons veulent dire, ce que les termes qui désignaient nos institutions à l'aurore de notre histoire signifient réellement.

Enfin, un recours aux ressorts les plus antiques de l'Europe, comme de tous les autres continents, implique une attention particulièrement soutenue à la valeur des lieux. Si l'installation monotone dans un seul lieu n'est sans doute pas exaltante, n'excite pas l'esprit aventureux, l'ignorance délibérée et systématique des lois du temps et de l'espace, des lois du particulier, est une aberration et une impossibilité pratique. En transposant souvent leur telos dans un “autre monde”, soustrait aux règles du temps et de l'espace, le courant doloriste et augustinien du christianisme, les fidéismes athées à coloration “rationaliste”, les pratiques administratives de certains Etats, les déviances du droit vers l'abstraction stérile, ont arraché les hommes à leurs terres, aux lieux où le destin les avait placés. Cet arrachement provoque des catastrophes anthropologiques: fébrilité et déracinement, errance sans feu ni lieu, discontinuités successives et, finalement, catastrophes écologiques, urbanisme dévoyé, effondrement des communautés familiales et citoyennes.

Tout néo-paganisme positif, non sectaire, non replié sur une communauté-ersatz doit agir pour contenir de telles déviances. Il doit opérer ce que le théoricien britannique de l'écologie, Edward Goldsmith, appelle un retour à Gaïa, à la terre. Mais ce retour à une écologie globale, remise dans une perspective plus vaste et plus spiritualisée, plus “éco-sophique”, ne saurait se déployer sans un engagement social concomitant. Le retour des hommes à des lieux bien circonscrits dans l'espace —de préférence ceux de leurs origines, ceux où ils retrouvent les souvenirs ou la tombe d'un bon vieux grand-père sage et souriant— et l'organisation en ces lieux d'une vie économique viable à long terme, satisfaisante pour eux et pour les générations qu'ils vont engendrer, sont autant de nécessités primordiales, à l'heure où la mondialisation des marchés exerce ses ravages et exclut les plus fragiles d'entre nos concitoyens, à l'heure où les migrations tous azimuts n'aboutissent nulle part sinon à la misère et à l'exclusion.

Récemment, dans un dossier “Manière de voir” (n°32), le Monde diplomatique, lançait un appel planétaire à la résistance contre les aberrations socio-économiques installées par l'“armada des économistes orthodoxes”, dont la panacée la plus tenace était celle de la fameuse “bulle commerciale” dans laquelle le libre-échange devait être roi absolu et où aucune stabilité sociale, aucun legs de l'histoire, ne devait entraver la course folle vers une croissance exponentielle des chiffres d'affaires. Les rédacteurs du Monde diplomatique réclamaient un “sursaut républicain”, contre la résignation des élites du “cercle de la raison”, qui appliquent sans originalité ni imagination ces doctrines du libéralisme total qui ne tiennent compte ni des limites du temps ni de celles de l'espace. Dans le cadre de cette revendication, ces rédacteurs n'hésitaient pas à rappeler les atouts de la “solidarité rurale” et du “maillage associatif” dans les campagnes, formes d'organisation communautaires et non sociétaires, mais dont le ciment ne peut être qu'une variante de l'organisation clanique initiale des peuples, où se conjuguent liberté constructive et autonomie, soit deux vertus qui avaient enthousiasmé les humanistes de la Renaissance italienne qui avaient lu Tacite et initié à leur époque le premier grand “sursaut républicain”. Face au fétichisme de la marchandise, disent les rédacteurs du Monde diplomatique, “il n'y a pas d'autre issue que de résister, afin de défendre les derniers fragments de la liberté des peuples de disposer de leur propre destin”. Nous n'avons pas d'autre programme. Car nous aussi, nous voulons une “Europe des citoyens”, c'est-à-dire une Europe d'Européens inclus dans des cités taillées à leurs mesures, des cités qui ont une histoire et un rythme propres. Nous nous donnons toutefois une tâche supplémentaire: aller toujours aux sources de cette histoire et de ce rythme. Pour rester fidèles à la démarche des humanistes de la Renaissance et des premiers socialistes libertaires qu'a allègrement trahis la sociale-démocratie, en se livrant à ses petits jeux politiciens et en décrétant toute réflexion sur notre très lointain passé comme l'expression mièvre et ridicule d'une “fausse conscience”.

Cette “fausse conscience” est pour nous une “vraie conscience”, notre “conscience authentique”. Car cela ne sert à rien de critiquer les orthodoxies de l'économie dominante, si c'est pour adopter le même schéma abstrait. L'autonomie des peuples, c'est de vivre en conformité avec leur plus lointain passé. C'est affirmer haut et fort la continuité, pour ne pas périr victime d'une pensée sans racines et sans cœur.

Le combat contre les idéologies dominantes, contre les confessions qui tiennent le haut du pavé et stérilisent les élans religieux authentiques, ne peut nullement être un combat entre érudits distingués, à l'abri des grands courants intellectuels et politiques du siècle, mais au contraire un combat qui apportera le supplément d'âme nécessaire à ce grand “sursaut républicain” qu'appellent nos contemporains. C'est à ce combat que j'ai voulu vous convier aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté.

Robert STEUCKERS.

(Forest, du 8 au 10 janvier 1997).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Im agitatorischen Stil kommt der unter Herausgeberschaft von Hartmut Plaas’ 1928 erschienene Sammelband: „Wir klagen an! Nationalisten in den Kerkern der Bourgeoisie“ daher. Als einen der ersten Faksimiles druckte der Uwe-Berg-Verlag die Schrift in seiner Reihe „Quellentexte zur Konservativen Revolution“ unter der Kategorie „Die Nationalrevolutionäre“ ab. Was der Einband nicht verrät: der Herausgeber wurde 1944 im Zuge des Stauffenberg-Attentats hingerichtet.

Im agitatorischen Stil kommt der unter Herausgeberschaft von Hartmut Plaas’ 1928 erschienene Sammelband: „Wir klagen an! Nationalisten in den Kerkern der Bourgeoisie“ daher. Als einen der ersten Faksimiles druckte der Uwe-Berg-Verlag die Schrift in seiner Reihe „Quellentexte zur Konservativen Revolution“ unter der Kategorie „Die Nationalrevolutionäre“ ab. Was der Einband nicht verrät: der Herausgeber wurde 1944 im Zuge des Stauffenberg-Attentats hingerichtet. mit ihr! Ihr führet Krieg und heulet derweil um Frieden! Wir klagen euch an.“ Die Zeilen lesen sich oftmals als prägende Leidensgeschichten aus den Gefängnissen der Weimarer Republik. Aber auch eine gewisse Zynik spricht aus vielen Zeilen. So etwa hier bei Roderich Zoeller: „Und ich verließ nach sechsmonatigem Nachdenken hinter Gitterfenstern das Gefängnis natürlich als sittlich gebesserter Mensch.“

mit ihr! Ihr führet Krieg und heulet derweil um Frieden! Wir klagen euch an.“ Die Zeilen lesen sich oftmals als prägende Leidensgeschichten aus den Gefängnissen der Weimarer Republik. Aber auch eine gewisse Zynik spricht aus vielen Zeilen. So etwa hier bei Roderich Zoeller: „Und ich verließ nach sechsmonatigem Nachdenken hinter Gitterfenstern das Gefängnis natürlich als sittlich gebesserter Mensch.“

DI F. WILLIAM ENGDAHL - Ex:

DI F. WILLIAM ENGDAHL - Ex: