vendredi, 22 mai 2009

L. F. Céline : Siegmaringen: quel pittoresque séjour!

Louis-Ferdinand Céline - Siegmaringen : quel pittoresque séjour !

Peut-être pas encore se vanter, Siegmaringen?... pourtant quel pittoresque séjour!... vous vous diriez en opérette... le décor parfait... vous attendez les sopranos, les ténors légers... pour les échos, toute la forêt!... dix, vingt montagnes d'arbres !... Forêt Noire, déboulées de sapins, cataractes... votre plateau, la scène, la ville, si jolie fignolée, rose, verte, un peu bonbon, demi-pistache, cabarets, hôtels, boutiques, biscornus pour « metteur en scène »... tout style « baroque boche » et « Cheval blanc »... vous entendez déjà l'orchestre !... le plus bluffant : le Château!... la pièce comme montée de la ville... stuc et carton-pâte !... pourtant... pourtant vous amèneriez le tout : Château, bourg, Danube, place Pigalle ! quel monde vous auriez !... autre chose d'engouement que le Ciel, le Néant et l'à Gil!... (1) les « tourist-cars » qu'il vous faudrait !... les brigades de la P. P. ! ce serait fou, le monde, et payant !

Peut-être pas encore se vanter, Siegmaringen?... pourtant quel pittoresque séjour!... vous vous diriez en opérette... le décor parfait... vous attendez les sopranos, les ténors légers... pour les échos, toute la forêt!... dix, vingt montagnes d'arbres !... Forêt Noire, déboulées de sapins, cataractes... votre plateau, la scène, la ville, si jolie fignolée, rose, verte, un peu bonbon, demi-pistache, cabarets, hôtels, boutiques, biscornus pour « metteur en scène »... tout style « baroque boche » et « Cheval blanc »... vous entendez déjà l'orchestre !... le plus bluffant : le Château!... la pièce comme montée de la ville... stuc et carton-pâte !... pourtant... pourtant vous amèneriez le tout : Château, bourg, Danube, place Pigalle ! quel monde vous auriez !... autre chose d'engouement que le Ciel, le Néant et l'à Gil!... (1) les « tourist-cars » qu'il vous faudrait !... les brigades de la P. P. ! ce serait fou, le monde, et payant !Nous là je dois dire l'endroit fut triste... touristes certainement ! mais spéciaux... trop de gales, trop peu de pain et trop de R. A. F. au-dessus!... et l'armée Leclerc tout près... avançante... ses Sénégalais à coupe-coupe... pour nos têtes !... pas les têtes à Dache!... je lis là actuellement tous nos « quotidiens » pleurer sur le sort des pauvres Hongrois... si on nous avait reçus comme eux ! tant larmoyé sur nos détresses, on l'aurait eu belle, je vous dis ! dansé des drôles de claquettes ! s'ils avaient eu au prose l'article 75 ces pathétiques fuyards hongrois Coty les garderait pas souper!... merde!... s'ils étaient simples Français de France il les ferait vite couper en deux!... en dix s'ils étaient mutilos! surtout médaillés militaires ! la sensibilité française s'émeut que pour tout ce qu'est bien anti-elle! ennemis avérés; tout son cœur! masochisse à mort !

Nous là dans les mansardes, caves, les sous d'escaliers, bien crevant la faim, je vous assure pas d'Opérette!... un plateau de condamnés à mort !... 1142 !... je savais exactement le nombre...

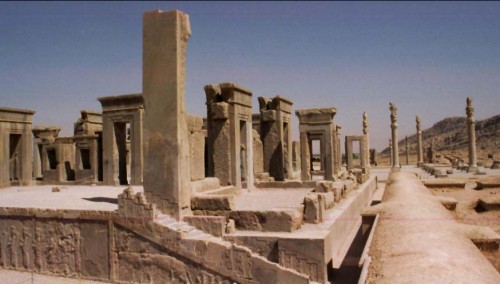

Je vous reparlerai de ce pittoresque séjour! pas seulement ville d'eau et tourisme... formidablement historique !... Haut-Lieu!... mordez Château!... stuc, bricolage, déginganderie tous les styles, tourelles, cheminées, gargouilles... pas à croire !... super-Hollywood !... toutes les époques, depuis la fonte des neiges, l'étranglement du Danube, la mort du dragon, la vidoire de SaintFidelis (2), jusqu'à Guillaume Il et Goering.

De nous autres, tous là, Bichelonne avait la plus grosse tête, pas seulement qu'il était champion de Polytechnique et des Mines... Histoire ! Géotechnie !... pardon !... un vrai cybernétique tout seul ! s'il a fallu qu'il nous explique le quoi du pour ! les biscornuteries du Château! toutes ! qu'il penchait plutôt sud que nord?... si il savait? pourquoi les cheminées, créneaux, pont-levis, vermoulus, inclinaient eux plutôt ouest?... foutu berceau Hohenzollern! pardi! juché qu'il était sur son roc ! ... traviole ! biscornu de partout !... dehors !... dedans ! ... toutes ses chambres, dédales, labyrinthes, tout! tout prêt à basculer à l'eau depuis quatorze siècles !... quand vous irez vous saurez !... repaire berceau du plus fort élevage de fieffés rapaces loups d'Europe ! la rigolade de ce Haut-Lieu! et qu'il vacillait je vous le dis sous les escadres qu'arrêtaient pas, des mille et mille « forteresses », pour Dresde, Munich, Augsburg... de jour, de nuit... que tous les petits vitraux pétaient, sautaient au fleuve !... vous verrez !...

Louis-Ferdinand Céline, D'un château l'autre, 1957.

Sur le sujet :

A voir :

>>> Lucette à Sigmaringen, émission Le Fond et la forme de 1971.

A lire :

>>> Céline, Degrelle et quelques autres à Sigmaringen

00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, allemagne, france, deuxième guerre mondiale, années 40, seconde guerre mondiale, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Un seul peuple de frères - l'Etat dans la littérature

SYNERGIES EUROPÉENNES - Juillet 1988

Un seul peuple de frères - L'Etat dans la littérature

Peter SCHNEIDER, ”... ein einzig Volk von Brüdern”. Der Staat in der Literatur, Athenäum, Frankfurt a.M., 390 S., DM 48.

Le titre de cet ouvrage, c'est la formule du célèbre serment de Rütli, fondateur de la Confédération Helvétique. Etre un seul peuple de frères, tel est le vœu profond de toute nation qui veut for-mer un Etat de citoyens, un Etat fondé sur la volonté commune de tous les citoyens. Dans cette formule, la multiplicité sociale se voit sublimée, les oppositions et les clivages de toutes sortes s'évanouissent dans un néant idéal. Cette aspiration pluriséculaire, qui traverse toute l'histoire européenne, c'est davantage la littérature que la théorie politique qui s'en est fait le véhicule. Schiller, dans son Wilhelm Tell (= Guillaume Tell) opère de manière optimale la fusion entre unité et pluralité au sein des corps politiques: l'individu-personne possède des droits mais de-meure responsable vis-à-vis du tout; ainsi, sans concept rigide, sans corset juridico-philosophique, dans une langue limpide, s'exprime, par le génie du poète, l'instinct politique européen, idéaliste et faisant ta-ble rase de toutes les corruptions. L'œuvre antonymique, c'est l'épopée médiévale de Reineke Fuchs (le Roman de Renard), marquée d'esprit satirique. Aucune volonté communautaire, holiste, ne s'y manifeste et il n'y règne que la ruse et la violence. Si Wilhelm Tell représente l'idéal pur de la psyché politique européenne, Reineke Fuchs exprime sa désillusion, sublimée en satire. Entre ces deux pôles a émergé une quantité de variantes, démontre Schneider: chez Kafka, il perçoit une désillusion noire qui a la nostalgie de l'amitié, manifestation de pro-xi-mité humaine, et aspire à une nouvelle union de la ratio et de la voluntas. Les réflexions de Schneider se poursuivent sur Jerry Cotton, James Bond, Ernst Jünger, Anna Seghers, Friedrich Dürrenmatt et Albert Camus (Robert STEUCKERS).

00:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, suisse, littérature, lettres, littérature allemande, lettres allemandes, histoire, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 21 mai 2009

Comité P erg kritisch over geweld politie

Comité P erg kritisch over geweld politie bij VB-betoging

Ex: http://klauwaert.blogspot.com/

Het Comité P heeft zware kritiek op het politieoptreden tijdens de verboden anti-islambetoging op het Brusselse Schumanplein op 11 september 2007. De Vlaams Belangparlementsleden Frank Vanhecke en Filip Dewinter werden toen hardhandig aangepakt. Volgens het verslag van het comité, dat vandaag in de parlementaire begeleidingscommissie besproken werd, was de aanpak chaotisch en werd in sommige gevallen te veel geweld gebruikt.

Geslachtsdelen

Op 11 september 2007 hield het Vlaams Belang een korte manifestatie op het Schumanplein nadat een grote internationale betoging tegen de islamisering van Europa door de Brusselse burgemeester verboden was. Maar die werd na "drie minuten en 18 seconden" hardhandig beëindigd, waarbij Europarlementslid Frank Vanhecke "langs achteren bij de geslachtsdelen vastgenomen" werd en werd Filip Dewinter een pepperspray tegen het gezicht geduwd terwijl hij op de grond lag. Een journalist werd door een politiehond gebeten.

Het Comité analyseerde de opgenomen beelden - 11 dvd's en 8 video's - en hoorde 24 betrokkenen bij de voorbereiding en uitvoering van de ordehandhaving. Uit het rapport van het Comité P blijkt dat de voorbereiding van de manifestatie zeer gebrekkig was, onder meer omdat de burgemeester contact met de organisatoren verbood. Er werden 826 politiemensen ingezet, waarvan 510 uit de politiezones van Brussel en pelotons uit Gent, Antwerpen, Luik en Namen.

Frans

Op de briefing werd slechts een beperkte operatieorder verspreid "vanwege mogelijke lekken naar het Vlaams Belang". De Brusselse pelotons kregen later meer uitleg. Er werd hen gezegd dat ze zich enkel dienden klaar te houden om offensief op te treden. De pelotons uit Antwerpen en Gent bleven passief, en enkel Franstalige agenten kwamen tussen en gaven de manifestanten Franstalige bevelen.

Het Comité P besluit dat het optreden van de politie chaotisch en ongecoördineerd overkwam en dat er duidelijk veel te veel politiemachten op het terrein waren. Bij de aanhoudingsoperatie op het Schumanplein werd in sommige gevallen meer dan de nodige dwang en geweld gebruikt. Dat sommige vrouwelijke aangehoudenen hun bh dienden uit te doen was blijkbaar een persoonlijke fout van één van de bewakende vrouwelijke politiebeambten, stelt het comité nog vast.

De Parlementaire begeleidingscommissie onderschreef de aanbevelingen van het Comité P, onder meer over het op voorhand duidelijk vastleggen van de tolerantiegrenzen. Deze dienen tactisch uitgewerkt te worden en opgenomen in het schriftelijk operatieorder. In dat order moeten ook de verwachte attitude, de bejegening en de procedure bij de aanhoudingen en de geweldsinstructies beschreven worden. Er mag niet van uitgegaan worden dat deze door iedereen gekend zijn, zeker niet als er pelotons deelnemen van buiten de eigen politiezone.

Alternatieven

Daarnaast wordt aangedrongen op het zoeken naar alternatieve scenario's vermits grootschalige aanhoudingen altijd controversieel blijven en operationeel moeilijk te beheren zijn. Er wordt ook aandacht gevraagd voor communicatie, vrijwillige medewerking en de rechten van de aangehouden persoon. De verantwoordelijke officieren en andere politieambtenaren die blijk geven van een onaangepast optreden tijdens de manifestatie moeten geconfronteerd worden met hun optreden en de zich opdringende tucht- of andere maatregelen dienen te worden genomen.

VB tevreden

Het Vlaams Belang reageerde tevreden op het rapport. Filip De Man, lid van de begeleidingscommissie, hoopt dat de partij voortaan wel haar democratische rechten zal mogen uitoefenen in Brussel. (belga/kh)

00:35 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, flandre, violences policières, arbitraire, totalitarisme, censure, bavures, dérapages policiers, ratonnades |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La crisi del dono - Intervista Claudio Risé

di Susanna Dolci - 07/05/2009

Fonte: mirorenzaglia [scheda fonte]

È, Claudio Risé [nella foto sotto], uno degli psicanalisti italiani di ampia fama nazionale ed internazionale. Docente di Scienze Sociali alle Università di Trieste-Gorizia, Insubria (Varese) e Bicocca (Milano), da oltre trent’anni studia l’uomo e la donna ovvero il maschile ed il femminile, nelle loro molteplici sfaccettature. La vita, la famiglia e la genitorialità con particolare attenzione alla figura paterna intesa come assenza o come “mestiere” difficile. I suoi numerosi libri sono stati tradotti in molti paesi europei ed in Brasile. Un spazio internet a disposizione del suo pubblico: www.claudio-rise.it. Esce in questi giorni per le Edizioni San Paolo La crisi del dono. La nascita e il no alla vita. È questo suo nuovo andare in riflessione, una discesa verso le «radici del pensiero che rifiuta la nascita». Un’attenzione di saggia misura sull’aborto inteso come quotidianità di azione da cronaca e da statistica, di battaglia politica, di leggi, di polemica, di giudizi positivi e negativi, di “crimine” addirittura, di orrori legalizzati od illegali e di tanto altro da aggiungere. O da sottrarre… Dipende, sempre, dai punti di vista. Ma il libro non è solo questo… ed è già molto. “La crisi del dono” è una sorta di Summa che non tralascia nulla perché niente vuole lasciare nel silenzio. Tutti gli attori legati alla venuta al mondo vengono chiamati in causa. Siano essi uomini, donne, bambini stessi e dunque padri, madri e figli, miti e mitologie, cambiamento e rinnovamenti, sacro e profano. Spetta, alfine ed in piena libertà, ad ogni singolo lettore decidere a quale cammino interpretativo accingersi. Che oscilla, in presenza, dagli albori temporali come il classico pendolo foucaultiano o la inimitabile quanto terribile spada di Damocle. Tutto sempre e come eterna scelta tra la vita e la morte. Un sentito ringraziamento a Claudio Risé per la sua piena e gentile disponibilità alla realizzazione dell’intervista che segue, nonostante i suoi molteplici impegni.

È stato appena editato dalle Edizioni San Paolo. È il suo “La crisi del dono. La nascita ed il no alla vita”. Lei ci parla di: Mito, Nascita, Figlicidio, Figli, Uomo, Donna, Aborto… E tanto ancora… Se dovesse definire il centro di questo libro, cosa direbbe?

È un libro sulla nascita, come evento fisico, psichico e simbolico, sul suo significato e sulle resistenze che suscita. Molto spesso non la vogliamo (non solo quella fisica), perché ci chiede sempre di cambiare, trasformarci, ri/nascere.

Cos’è veramente l’aborto?

La scelta di evitare una nuova nascita sopprimendo il nascituro. Al di là delle considerazioni morali (non spetta a me giudicare), è una scelta fortemente conservatrice, contro il cambiamento. Dal punto di vista psicologico esprime un’avversione al futuro, alla trasformazione che regge il mondo, cui oppone il potere dell’Io individuale, quello che decide, appunto, l’aborto.

Tra abortire e dare in adozione c’è da sempre in mezzo una montagna invalicabile? Perché?

È invece valicabile; molti la attraversano. Occorre rinunciare al possesso del figlio. Che del resto nessuno ha, perché il figlio appartiene a sé stesso. E, per la persona religiosa, a Dio.

Com’è il mondo in cui viviamo? Cito alcuni termini ricorrenti nei suoi studi e libri: neopaganesimo, narcisismo, droghe, guerra, terrorismo, scontro di etnie ma anche felicità come dono di sé, l’altro. Incubi quotidiani, difetti e pregi di questa nostra esile esistenza. Come affrontare al meglio o meno peggio tutto ciò?

Io racconto solo la psiche delle persone che vedo, la quale a sua volta parla del mondo in cui vivono. Un buon metodo per star bene, conosciuto da sempre, potrebbe essere quello di cercare di essere se stessi, senza continuamente conformarsi, o dipendere dall’approvazione degli altri. Ha dei prezzi, ma ci si guadagna il vivere la propria vita, e non quella altrui, o del sistema di comunicazione dominante.

Uomo? Uomo selvatico? O Maschio? Identità maschile tra essere io e/od altro da proprio sé medesimo? Tra Don Giovanni e Padre?

Consiglio di evitare ogni etichetta, comprese quelle sopra elencate (anche se prese dai miei libri) ed ascoltare chi si è. Che è sempre dentro, non fuori di noi.

La Donna? Mi verrebbe di aggiungere “è mobile….” ma forse è meglio “selvatica”? E d’ingegno? A metà tra forza e mistero dell’eterno archetipo dell’essere femminile? La Grande Madre, terribile eppur generosa?

Idem. Ognuna scopra sé stessa, e la interpreti. Il resto riguarda le altre, non te.

Lei parla della figura del Padre come dono, assenza e mestiere? Chi è un padre?

Un uomo che genera con una donna un figlio, lo protegge e aiuta a crescere quando è piccolo, e poi a diventare se stesso quando è più grande. Una figura elementare, che la natura conosce da sempre.

La natura intesa come mondo selvatico? Ancora respira nel suo esistere?

Sì. Tra le prime leggi firmate dal nuovo Presidente degli Stati Uniti ce n’è una che estende enormemente le aree vincolate a Wilderness, cioè destinate a rimanere incontaminate, già molto estese in quel Paese. E’ una questione di grande attualità, e futuro. Ma naturalmente la Wilderness è ovunque, a cominciare da dentro di noi. Anche qui, si tratta di ascoltarla, e onorarla. E goderla.

Dove vanno i giovani?

Bisognerebbe chiederlo a loro. Io sono vecchissimo.

La comunità vivente ha ancora un suo specifico perché ben definito? È ancora dono e sacrificio?

Senza l’uno, e l’altro, non esiste comunità. Al massimo società, associazioni, club etc.

Famiglia VS divorzio. Anche qui quali i pregi, le colpe e loro effetti collaterali

La famiglia può fallire, così come un bimbo può essere soppresso. Basta si sappia che è un disastro, e non si spacci divorzio ed aborto per cose da niente.

A conclusione. Siamo ancora in grado di trasformarci e rinnovarci? O restiamo in una immobile opposizione che nega l’anelito alla vita?

Non siamo noi a scegliere. È la natura a determinare che tutto, nell’essere umano, cambia continuamente nel corso della vita, le sue cellule, i suoi neuroni, i suoi sentimenti, il mondo intorno a lui. Certo possiamo optare per la sclerosi, mummificarci a vent’anni; molti lo fanno. Sono di solito pazzi, e piuttosto infelici, ma si può fare anche così. Però è meglio seguire, con spirito di avventura e divertimento, il misterioso e sorprendente itinerario che la vita ci propone.

Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

00:25 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : crise, don, entretiens, livre, actualité, sociologie, problèmes de sociétés, société, avortement |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La littérature abolit le progrès

La littérature abolit le progrès

Pierre Le Vigan / http://europemaxima.com/

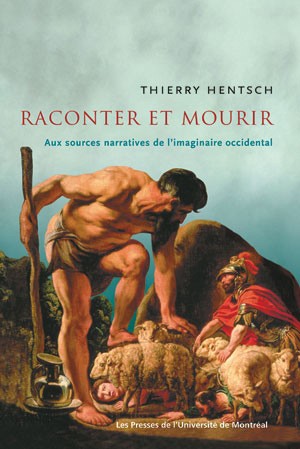

Thierry Hentsch écrivait : « La mort est la grande affaire de l’homme. Elle est, qu’il le veuille ou non, le révélateur de sa vie, le suprême moment de vérité, l’échéance qui éclaire la vie de son inéluctable avènement. Vie, mort et vérité sont étroitement chevillées les unes aux autres, et la conscience n’échappe à la pensée de cette jonction qu’au prix de sa propre diminution. » Le récit n’est pas la vérité, mais, même quand il est mythique, il n’est pas le contraire non plus de la vérité. Il est un moyen de mieux se comprendre. Ceci a toujours été admis sauf avec le Nouveau Testament, le seul récit qui s’est voulu aussi La Vérité. « Le christianisme accomplit un incroyable exploit. Il réussit à imposer cette antinomie : un récit de vérité », note Thierry Hentsch. C’est le seul Grand Récit ancien qui ne s’est voulu susceptible de ne relever que d’une seule interprétation. Le Nouveau Testament représente ainsi la fin de la gratuité du récit, offert aux libres interprétations, et le début des mono-interprétations, donc des appauvrissements de l’imaginaire.

Il n’en était pas de même, à son origine, du grand récit scientifique. Kant avait écrit que la science ne nous donnait aucune certitude sur les choses en soi. La science a sauté au dessus de ce problème du vrai. Ce qui importe est ce qui est efficace, ce qui fonctionne. C’est ce qui fonctionne qui est vrai, et non ce qui est vrai qu’il importe de faire fonctionner. De cette conception découle une dévalorisation de la littérature, bien vue, par exemple, par Alain Finkielkraut. Car la logique de la littérature n’est pas l’efficacité, c’est le labourage, c’est le sarclage, c’est justement la culture. La littérature s’oppose à deux choses : à la science, et aussi à l’herméneutique. Le postulat de la littérature est que aucune érudition, aussi nécessaire soit-elle, ne confère une autorité en matière d’interprétation. C’est pourquoi, selon le mot de Thierry Hentsch, la littérature « nous délivre de l’idée de progrès » - et c’est d’ailleurs aussi pour cela, pour éviter cette délivrance funeste à notre « productivité » que la littérature tend à ne plus être enseignée. Heidegger n’est pas un « progrès » par rapport à Pascal ou à Montaigne. Ce point concerne aussi l’art, qui ne peut relever du progrès. Il serait insensé de dire que Van Dongen est un progrès par rapport à Lorenzo Veneziano. Si la littérature n’abolit pas le temps, elle abolit le progrès et c’est en cela qu’elle aide enfin chacun à se comprendre dans le temps.

Pierre Le Vigan

Note

1 : Thierry Hentsch, Raconter et mourir. Aux sources narratives de l’imaginaire occidental, Presses de l’Université de Montréal-Bréal, 2002, prix Louis-Pauwels 2003.

00:15 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Julius Evola: Carlo Michelstaedter

Carlo Michelstaedter

par Julius Evola (dans: Explorations. Hommes et problèmes; Puiseaux 1989)

Carlo Michelstaedter est l'un des auteurs qui ont affirmé, à l'époque moderne, la nécessité pour l'individu de s'élever à l'être, à une valeur absolute en mettant fin à tous les compromis sous lesquels se masque une abios bios, une vie qui n'est pas vie, ne acceptant ce dont l'homme a plus peur que de toute autre chose: se mettre en face de soi, prendre sa propre mesure en fonction, précisément, de l'"être". L'état correspondant à l'être est appelé par Michelstaedter l'état de la "persuasion"; il est défini essentiellement comme une négation des corrélations. Chaque fois que le Moi ne pose pas en soi-même mais dans l'"autre" le principe de sa propre consistance, chaque fois que sa vie est conditionnée par des choses et relations, chaque fois qu'il succombe àdes dépendances et au besoin - il n'y a pas "persuasion", mais privation de valeur. Il n'y a valeur que dans l'existence en soi-même, dans le fait de ne pas demander à l'"autre" le principe ultime et le sens de sa propre vie: dans l'"autarcie", au sens grec du terme. Aussi bien l'ensemble d'une existence faite de besoins, d'affections, de "socialité", d'oripeaux intellectualistes et autres, mais aussi l'organisme corporel et le système de la nature (lequel, en tant qu'expérience, est compris comme engendré, dans son développement spatio-temporel indéfini, par la gravitation incessante en quête de l'être, qu'on ne possédera cependant jamais tant qu'on le cherchera hors de soi) (1), rentrent-ils dans la sphère de la non-valeur.

Le Moiqui pense être en tant qu'il se continue, en tant qu'il ignore la pléntitude d'une possession actuelle et renvoie sa "persuasion" à un moment successif dont il devient par là dépendant; le Moi qui dans chaque instant présent s'échappe à lui-même, le Moi qui ne se possède pas, mais qui se cherche et se désire, qui ne sera jamais dans un quelconque futur, celui-ci étant le symbole même de sa privation, l'ombre qui court en même temps que celui qui fuit, sur une distance entre le corps et sa réalité qui reste inchangée à chaque instant - tel est, pour Michelstaedter, la sens de la vie quotidienne, mais aussi la "non-valeur", ce qui "ne-doit-pas-être". Face à cette situation, le postulat de la "persuasion" est le suivant: l'autoconsistance, le fait de résister de toutes ses forces et à tout moment `a la déficience existentielle, ne pas céder à la vie qui déchoit en cherchant hors de soi ou dans l'avenir - ne pas demander,mais tenir dans son poing l'"être": ne pas "aller", mais demeurer (2).

Alors que la déficience existentielle accélère le temps toujours anxieux du futur et remplace un présent vide par un présent successif, la stabilité de l'individu "pré-occupe" un tempf infini dans l'actualité et arrête le temps. Sa fermeté est une traînée vertigineuse pour les autres, qui sont dans le courant. Chacun de ses instants est un siècle de la vie des autres - "jusqu'à ce qu'il se fasse lui-même flamme et parvienne à se tenir dans le présent ultime" (3). Pour éclairer ce point, il est important de comprendre la nature de la corrélation qui est contenue dans les prémisses: étant donné que le monde est compris comme engendré par la direction propre à la déficience, dont il est comme l'incarnation tangible, c'est une illusion de penser que la "persuasion" puisse être réalisée au moyen d'une consistance abstraite et subjective dans une valeur qui, comme dans la stoïcisme, aurait contre elle un être (la nature expérimentée) dont on peut dire que, pourtant sans valeur, il est. Celui qui tend à la persuasion absolue devraint en fait s'élever à une responsabilité cosmique. Ce qui signifie: je ne dois pas fuir ma déficience - que le monde reflète -, mais la prendre sur moi, m'adapter à son poids et la racheter. C'est pourquoi Michelstaedter dit: "Tu ne peux pas te dire persuadé tant qu'il reste une chose qui n'a pas été persuadée". Il renvoie à la persuasion comme "à l'extrême conscience de celui qui est un avec les choses, qui a en soi toutes les choses: e ounekes".

Pour rendre plus intelligible le problème central de Michelstaedter, on peut rattacher le concept d'insuffisance au concept aristotélicien de l'acte imparfait. L'acte imparfait ou "impur", c'est l'acte des puissances qui ne passent pas d'elles-mêmes (kath auto) à l'acte, mais qui pour cela ont besoin du concours de l'autre. Tel est par exemple le cas de la perception sensorielle: en elle, la puissance de perception n'étant pas autosuffisante, ne produit pas d'elle-même la perception, mais a pour ce faire besoin de la corrélation à l'objet. Or, le point fondamental dont dépend la position de Michelstaedter est le suivant: sur le plan transcendental, l'acte imparfait ne résout qu'en apparance la privation du Moi. En réalité, il la confirme de nouveau. À titre d'exemple, prenons une comparasion. Le Moi a soif; tant qu'il boira, il confirmera l'état de celui qui ne suffit pas a sa propre vie, mais qui pour vivre a besoin de l'"autre"; l'easu et le reste ne sont que les symboles de sa déficience (il importe de fixer l'attention sur ce point: on ne désire pas parce qu'il y a privation de l'être, mais il y a privation de l'être parce qu'on désire - en second lieu: il n'y a pas désir, par exemple celui de boire, parce qu'il y a certaines choses, par exemple l'eau, mais parce que les choses désirées, à l'instar de la privation de l'être qui pousse vers elles, sont créés au même moment par le désir qui s'y rapporte, lequel est donc le prius qui pose la corrélation et les deux termes de celle-ci, la privation et l'objet correspondant, dans notre exemple la soif et l'eau). En tant qu'il se nourrit de cette déficience et lui demande la vie, le Moi se repâit seulement de sa propre privation et demeure en elle, s'éloignant de l'"acte pur" ou parfait, de cette eau éternelle au sujet de laquelle on pourrait citer les paroles même du Christ, eau pour laquelle toute soif, et toute autre privation, seraient vaincues à jamais. Cette appétence, cette contrainte obscure qui entraîne le Moi vers l'extérieur - vers l'"autre" -, voilá ce qui engendre dans l'expérience le système des réalités finies et contingentes. La persuasion, qui va brûler dans l'état de l'absolue consistance, du pur être-en-soi - cet effort a donc aussi le sens d'une "consommation" du monde qui se révèle à moi.

Le sens de cette consommation, il faut, pour l'éclairer, aller jusqu'à des conséquences que Michelstaedter n'a pas complètement développées.

Tout d'abord, dire que je dois pas fuir ma déficience signifie notamment que je dois me reconnaître comme la fonction créatrice du monde expérimenté. De là pourrait suivre une justification de l'Idéalisme transcendental (à savoir du système philosophique selon lequel le monde est posé par le Moi) sur la base d'un impératif moral. Mais on a vu que, selon la prémisse, le monde est considéré comme une négation de la valeur. Du postulat général exigeant que le monde soit racheté, que sa déficience soit assumée, procède donc, toujours comme postulat moral, mais aussi sur le plan pratique, un second point: la négation même de la valeur doit être reconnue, d'une certaine façon, comme une valeur. Cela est important. En effet, si je considère l'impulsion qui a engendré le monde comme une donnée pure, irrationnelle, il est évident que la persuasion, en tant qu'elle est conçue comme la négation de cette impulsion, va en dépendre, donc qu'elle n'est pas absolument autosuffisante mais dépend d'un "autre", dont la négation lui permet de s'affirmer. Dans ce cas, donc dans le cas où le désir même n'est pas réinséré dans l'ordre de l'affirmation de la valeur, mais reste intégralement une donnée, la persuasion ne serait donc pas du tout persuasion - le mystère initial en réduirait inévitablement la perfection à une illusion.

Il faut donc admettre comme postulat moral que l'antithèse même participe, d'une certain façon, de la valeur. Mais de quelle façon? Ce problème amène à inclure dans le concept de persuasion un dynamisme. En effet, il est écident que si la persuasion ne réduit pas à une suffisance pure et autonome - donc à un état - , mais est suffisance en tant que négation d'une insuffisance - donc est un acte, une relation -, l'antithése a certainement und valeur et peut être expliquée ainsi: le Moi doit poser dans un premier moment la privation, la non-valeur, y compris sous la condition òu la privation n'est posée que pour être niée, car cet acte de négation, et lui seul, engendre la valeur de la persuasion. Mais que signifie nier l'antithèse - qui en l'occurence revient à dire la nature? On se rappelle que pour Michelstaedter la nature est non-valeur en tant que symbole et incarnation du renoncement du Moi à la possession actuelle de soi-même, en tant que corrélat d'un acte imparfait ou "impur" au sens défini plus haut. Il ne s'agit donc pas de nier telle ou telle détermination de l'existant, parce qu'on n'atteindrait par là que l'effet, la conséquence, non la racine transcendentale de la non-valeur; il ne s'agit pas non plus d'éliminer en général toute action, car l'antithèse n'est pas l'action en général, mais l'action en tant que fuite de soi, "écoulement" - et il n'est pas dit que toute action ait nécessairement ce sens. Ce qu'il faut résoudre, c'est plutôt le mode - passif, hétéronome, extraverti - d'action. Or, la négation d'un tel mode est constitutée par le mode de l'action autosuffisante, laquelle est aussi puissance - tel est donc le sens du rachat tout à la fois cosmique et existentiel. De même que la concrétisation de la persuasion est le développement d'un monde d'autarcie et de domination; et le moment de la négation pure n'est que le moment neutre entre les deux phases.

Aussi bien le développement des vues de Michelstaedter dans ce qu'on pourrait appeler un "Idéalisme magique" apparaît-il obéir à une continuité logique. En fait, Michelstaedter s'est d'une certaine façon arrête à une négation indeterminée, et ce, en grande partie, pour n'avoir pas considéré suffisamment que le fini et l'infini ne doivent pas être rapportés à un objet particulier ou à une action particulière, mais sont deux modes de vivre n'importe quel objet ou n'importe quelle action. En général, le vrai Maître n'a pas besoin de nier (au sens d'annuler) et, sous le prétexte de la rendre absolue, de réduire la vie à une unité indifférenciée, comme, si l'on veut, dans une espèce de fulguration: l'acte de puissance - qui n'est pas acte de désoir ou de violence - , loin de détruire la possession parfaite, l'atteste et la confirme. Le fait est que Michelstaedter, à cause de l'intensité même avec laquelle il vécut l'exigence de la valeur absolue, ne sut pas donner à cette exigence un corps conret, donc la développer dans la doctrine de la puissance, ce qui pourrait avoir quelque relation avec la fin tragique de son existence mortelle.

Toutefois, c'est Michelstaedter qui a écrit: "Nous ne voulons pas savoir par rapport à quelles choses l'homme s'est déterminé, mais bien comment il s'est déterminé". Au-delá de l'acte, il s'agit donc de la forme ou valeur sous laquelle cet acte est vecú par l'individu. De fait, toute relation logique est, d'une certaine façon, indéterminée, et la valeur est une dimension supérieure où elle se spécifie. L'un des mérites de Michelstaedter, c'est d'avoir réaffirmé la considération selon la valeur dans l'ordre métaphysique: en effet, la "rhétorique" et la "voie vers la persuasion" peuvent être distinguées non d'un point de vue purement logique, mais du point de vue de la valeur. Dans ce contexte, il est très important que Michelstaedter reconnaisse qu'il y a, d'une certaine manière, deux voies. Cette coexistence est elle-même une valeur: car l'affirmation de la persuasion ne peut valoir comme affirmation d'une liberté que si l'on a conscience de la possibilité de l'affirmation comme valeur de la non-valeur elle-même, selon d'indifférence: seul étant libre et infini le "Seigneur du Oui et du Non" (sur cette problématique, cf. notre Teoria dell'Individuo Assoluto, I, 1-5). L'autre justification de l'antithèse dont il a été question plus haut, a évidemment pour présupposé l'option positive pour la "persuasion".

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, julius evola, evola, italie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Encerclement de l'Iran (6/6) + Bibliographie

L’encerclement de l’Iran à la lumière de l’histoire du “Grand Moyen-Orient” (6/6)

par Robert STEUCKERS

L’Iran d’hier et d’aujourd’hui: un obstacle à l’émergence d’un “Grand Moyen Orient” sous domination américaine

Ces réflexions, issues des mémoires de Houchang Nahavandi, nous permettent, enfin, d’énoncer notre deuxième batterie de conclusions.

◊ L’encerclement de l’Iran a pour objectif d’éliminer le dernier obstacle sur la voie de la constitution du marché commun du “Grand Moyen-Orient”. L’Iran en est en même temps la pièce centrale, le centre territorial d’une périphérie qui, au cours de l’histoire, a été plus ou moins influencée par la “civilisation iranienne”. On parle aussi de “Nouvel Orient énergétique” dans la littérature géopolitique et géo-économique actuelle. Avec, en plus, la Corne de l’Afrique (Somalie, Ethiopie, Kenya), cette région correspond à l’USCENTCOM, soit le Commandement américain du “Centre” de la masse continentale eurasiatique, entre le territoire où s’exerce l’USEUCOM, Commandement américain en Europe et en Afrique, et celui de l’USPACOM, le Commandement américain du Pacifique, qui s’étend de l’Inde à la Nouvelle Zélande et de l’Australie au Japon. Dans le Vieux Monde, le “Grand Moyen-Orient” ou “Nouvel Orient énergétique” constitue bien le centre géographique et géostratégique du grand continent “eurafricasien”, dont l’Iran est l’une des pièces maîtresses, constituant de la sorte un espace charnière. La création d’un marché commun dans cette zone, qui servira essentiellement de débouché pour l’industrie américaine en perte de vitesse, qui en fera un nouvel espace de chasse jalousement gardé et en excluera impitoyablement tous autres partenaires, y compris les “alliés” européens, japonais ou indiens. Cette exclusion de tous se devine déjà clairement quand on voit le sort qui a été fait aux deux projets successifs de diversification, émis par les deux Shahs de la dynastie Pahlavi, et elle se constate quand on voit avec quelle célérité les firmes européennes ont été évincées de tous les marchés de reconstruction de l’Irak.

Les bases américaines de l’USCENTCOM encerclent donc l’Iran aujourd’hui et préparent sinon son invasion, du moins son étouffement lent. Notons, à la lumière de l’histoire pluri-millénaire de l’Iran, que l’USCENTCOM occupe précisément tous les territoires dont les empires perses successifs ou les empires non perses maîtres de l’Iran, avant ou après l’Islam ont eu besoin afin de s’assurer un équilibre stratégique ou des frontières “membrées” (pour reprendre la terminologie de Vauban et Richelieu): 1) la Transoxiane, qui correspond à l’Ouzbékistan actuel (avec toutefois un ressac récent, encaissé par les Américains: l’expulsion de la base de l’USCENTCOM en Ouzbékistan à la suite d’une campagne de dénigrement contre le président et le pouvoir ouzbeks, orchestrée par les grandes agences d’Outre-Atlantique); 2) l’Afghanistan, prolongement pré-himalayen et iranophone des empires du plateau iranien, auquel l’Iran récent n’a jamais renoncé (le dernier Shah le souligne, de manière évidente et en caractères gras, dans sa “réponse à l’histoire”, réf. infra); 3) les Américains campent également en Irak, soit dans cette Mésopotamie dont le contrôle a fait la puissance de tous les empires perses et qui était l’enjeu du conflit entre Rome et les Parthes. Dans un tel contexte, l’Iran est condamné à un lent étouffement, à une stagnation irréversible qui génèrera des troubles intérieurs, qui seront immédiatement exploités, amplifiés et répercutés.

L’Iran: éliminé en deux temps – un projet programmé depuis longtemps

◊ L’Iran est l’objectif d’une stratégie de longue haleine, qui s’est déployée en deux temps: d’abord par l’élimination du Shah, de sa politique d’émancipation, d’industrialisation, de diversification commerciale et énergétique (déjà le nucléaire!), d’indépendance nationale et diplomatique, de rayonnement dans l’Océan Indien (jusqu’en Australie) et de sa marine de guerre (aussi modeste ait-elle été face à la colossale puissance maritime américaine). Pour éliminer cet autocrate avisé, on a monté une révolution de toute pièc, en appuyant tous les illuminés marxistes et autres et en sortant du placard un vieux leader religieux démonétisé et inculte. Pour mener à bien cette opération, on a mobilisé tout l’appareil médiatique occidental: du New York Times où Richard Falk décrivait, avec ce lyrisme coutumier des machines propagandistes américaines, l’humanisme de Khomeiny (Piccolomini et Erasme, Mélanchton et von Hutten doivent se retourner dans leurs tombes!), à un Professeur James Cockraft de la Rutgers University qui prévoyait, sous la houlette de Khomeiny, une ère de “liberté totale” et de “multipartisme”, au Sénateur démocrate Edward Kennedy (le frère de l’autre) qui décrivait le Shah comme le pire monstre ayant traîné ses godasses sur notre pauvre vieille terre; d’autres figures entrent dans la danse: le Sénateur Church mène campagne contre l’Iran. George Ball se rend à Téhéran pour exhorter tous les ennemis du Shah à le combattre. En même temps, les Etats-Unis, Israël et la Grande-Bretagne refusent de vendre des matériels anti-émeute à l’Iran, condamnant les forces de police impériales à l’impuissance. Les ondes sont mobilisées: la Voix de l’Amérique, la Voix d’Israël et surtout la BBC se mettent au service de l’opposition au Shah: ce sont ces radios-là qui assurent la logistique des émeutiers en transmettant les ordres des opposants et des mollahs, en donnant heures et lieux des manifestations contre le régime et pour Khomeiny. Le Général Huyser, commandant en chef adjoint des forces de l’OTAN, est envoyé en Iran pour une mission d’urgence: demander au Shah de déguerpir et neutraliser l’armée iranienne. Une fois le monarque parti sous la pression de Huyser, les officiels américains Richard Holbrooke, Leslie Gelb et Anthony Lake rédigent un rapport, dans lequel il est écrit: “Nous avons acquis la certitude que le système de gouvernement théocratique adopté par Khomeiny était de bonne augure pour les intérêts américains” (cité par H. Nahavandi, pp. 199-200).

L’objectif des Américains, en installant une théocratie qu’ils ne prenaient pas au sérieux, était de freiner et d’arrêter le programme militaire autonome de l’Iran, afin que celui-ci ne devienne pas une puissance régionale sur le “rimland” de l’Océan Indien, dans une région qui avait été impériale dans l’antiquité et était de toute évidence prédéstinée à jouer ce rôle, et dont l’influence s’était étendue sur la frange méridionale de la “Terre du Milieu”, décrite par MacKinder dans ses traités de géopolitique. Mieux: l’Iran avait toujours reçu des impulsions constructives de cette périphérie centre-asiatique conquise dès la proto-histoire par les peuples cavaliers indo-européens, dont les cosaques des tsars pouvaient se poser comme les héritiers légitimes. Si l’Iran du Shah Mohammad Reza Pahlavi se dotait d’une armée, qui deviendrait ipso facto la sixième du monde, l’impérialité persane antique pouvait ressusciter et s’allier au plus offrant. Le risque était énorme. Il fallait l’éliminer. Houchang Nahavandi rappelle que l’armée a tenté d’ailleurs de s’opposer à la prise du pouvoir par les théocrates islamistes, y compris une partie du clergé chiite, dont l’Hodjatoleslam Béhbahani, qui arrangua les 300.000 manifestants du 25 janvier 1979, accourus pour témoigner leur solidarité avec l’empereur. Béhbahani sera assassiné quelques jours plus tard. En effet, tout le clergé chiite, exposant d’une religiosité islamo-persane de grande profondeur mystique et historique, n’a pas suivi la révolution islamiste: l’Ayatollah Sayed Kazem Shariat-Madari appelle le Shah et l’armée à la fermeté. Sa position dans la hiérarchie chiite est si élevée qu’il ne sera pas assassiné tout de suite. Il sera arrêté en 1982, torturé, exhibé à la télévision. Il mourra en 1986 sans jamais avoir pu se faire soigner par un médecin de son choix.

Les figures étranges du premier “Conseil de la Révolution islamique”

Houchang Nahavandi note que dans le premier “Conseil de la Révolution Islamique” figurait Mustafa Tchamran, qui possédait la double nationalité, américaine et iranienne, qui fondera les services secrets de la république islamique, puis exercera les fonctions de ministre de la défense. Autant de positions clefs! Il sera assassiné ultérieurement par, dit-on, des “agents contre-révolutionnaires” ou des inconnus posés comme “agents irakiens”. Les auteurs de l’assassinat n’ont jamais été retrouvés. Un hasard? Mieux: Ibrahim Yazdi est aussi un Américano-Iranien. Il devient vice-premier ministre, puis ministre des affaires étrangères du cabinet Bazargan. C’est lui qui présidera les tribunaux révolutionnaires, sera responsable de l’élimination des militaires (généraux Rahimi, à qui il fit couper une main avant son exécution, Pakravan, Moghadam, Khosrodad, Nassiri et Nadji) et de son prédécesseur Abbas Khalatbari, ministre des affaires étrangères des cabinets Hoveyda et Amouzegar. Ce personnage est toujours en vie. Il a éliminé des témoins gênants. Mieux encore: Houchang Nahavandi rappelle que les membres effectifs des conseils secrets ne sont pas connus: parmi eux, combien d’Américano-Iraniens? Autre fait troublant: le nombre ahurissant de ces membres du premier conseil qui ont été assassinés, sans que l’on ne découvre jamais les auteurs de ces éliminations, tous supposés “contre-révolutionnaires”. Houchang Nahavandi rappelle aussi que “plus de 1200 officiers et sous-officiers ont été mis à mort par les révolutionnaires, souvent sans même une parodie de justice (…). 400 autres, presque tous de l’armée de l’air, ont été massacrés deux ans plus tard après la découverte d’un projet de coup d’Etat; dont 128 pilotes brevetés au cours des quarante-huit heures qui ont suivi cette découverte. L’une des plus puissantes et plus performantes aviations militaires du monde fut ainsi réduite à presque rien. Huit mille autres officiers et sous-officiers ont été rayés des cadres sans aucune indemnité”.

Un procédé avéré depuis la révolution française

◊ La deuxième étape de l’élimination de l’Iran se déroule selon un procédé avéré depuis la révolution française. L’historien Olivier Blanc nous a rappelé, dans Les hommes de Londres. Histoire secrète de la Terreur (Albin Michel, 1989), que les services secrets britanniques de Pitt, avaient fomenté des dissensions à l’infini en France, soutenant tout à la fois des royalistes et des républicains extrémistes, afin que règne le chaos dans un pays qui devait être complètement désorganisé, afin de devenir totalement impuissant et surtout de ne plus avoir assez de fonds pour bâtir une flotte et dominer les mers. D’autres diront que les révolutions russes de 1905 et de 1917 ont des origines similaires. Si le pays, visé par une telle stratégie, se rétablit, on participera à toutes les coalitions contre lui. La révolution iranienne entre parfaitement dans ce schéma, correspond à ce “modus operandi”. Le rétablissement d’un nouvel ordre politique, à références “révolutionnaires” permet alors de démoniser le pays: ce fut le cas de la France révolutionnaire et napoléonienne; ce fut le cas de la révolution mexicaine de Pancho Villa (d’abord décrit comme un “sauveur” puis comme un “monstre”); ce fut le cas de la révolution bolchevique. L’Iran n’échappe pas à la règle. Mais l’illégitimité du nouveau pouvoir, républicain en France, bolchevique en Russie, islamiste en Iran, ne lui procure pas la stabilité voulue: il existe des leviers, par le biais de contre-révolutionnaires et de mécontents, pour disloquer sa cohésion, pour entretenir le dissensus, pour le miner de l’intérieur; on peut lui appliquer les techniques du boycott, du blocus ou de l’embargo. On met des bâtons dans les roues de sa diplomatie, on le dénigre dans les chancelleries. Les machines médiatico-propagandistes peuvent dès lors fonctionner à fond et entretenir systématiquement une attitude de réprobation à l’endroit du pays visé. Personne ne se dresse pour le défendre, sans éveiller des méfiances rédhibitoires. Parce que beaucoup de situations de fait inacceptables, beaucoup de faits accomplis relevant de l’arbitraire, beaucoup de déclarations et de proclamations insoutenables, empêchent de le défendre intelligemment.

Tel est le sort de l’Iran, aujourd’hui, au beau milieu du territoire dévolu à l’USCENTCOM. Après la conquête américaine de l’Afghanistan et de l’Irak, l’Iran sait qu’il doit se doter de l’arme nucléaire pour éviter le même sort, bien que l’immensité de son territoire et les effectifs limités de l’US Army le met à l’abri d’une occupation similaire. Les Etats-Unis ne disposent pas vraiment d’alliés dans la région, prêts à s’embarquer dans l’aventure et qui demanderaient des compensations que Washington ne peut offrir, car les Etats-Unis veulent conserver tous les avantages du pays envoyé au tapis pour eux, comme en Irak. Le risque que court l’Iran est d’être étouffé par des blocus et des embargos, tout en subissant des bombardements au départ des bases de l’USCENTCOM. Ces bombardements et ces blocus viseraient à meurtrir profondément la population civile dans sa vie quotidienne, à susciter chez elle une lassitude face au pouvoir islamiste, à provoquer à moyen ou long terme une révolution intérieure, où des éléments disparates —anciens communistes, partisans nostalgiques des Pahlavi, démocrates occidentalistes, minorités ethniques sunnites— entreraient en rébellion ouverte contre le pouvoir islamiste-chiite de Téhéran et d’Ahmadinedjad.

L’Europe ne peut accepter une élimination de l’Iran en tant que nation indépendante

Malgré la réprobation que peut susciter la révolution islamiste, surtout du fait qu’elle a été une fabrication américaine, l’Europe ne peut toutefois accepter une élimination de l’Iran en tant que nation indépendante, autorisée à déterminer sa politique étrangère et son commerce extérieur. Quel qu’en soit le régime. L’Iran est un débouché pour l’Europe et un fournisseur éventuel de pétrole. Il aurait donc mieux valu conserver les relations économiques qui existaient du temps du Shah. Et conserver le maximum de relations commerciales avec le pouvoir islamiste, de façon à occuper le terrain avant tous nos concurrents. L’Europe ne doit pas agir sous la dictée des médias, en apprence indépendants, mais qui obéissent aux injonctions d’une politique étrangère toujours programmée de longue date. Au contraire, Armin Mohler nous enseignait de prendre toujours le contre-pied des programmes d’action induits par la propagande médiatique américaine. Si les Etats-Unis décrètent tel ou tel pays “infréquentable”, ce doit être une raison supplémentaire pour le fréquenter et entretenir avec lui de bonnes relations. Si une telle politique, qualifiable de gaullienne et, mieux, de “mohlerienne”, avait été suivie en 1978-79, le Shah serait resté en place: la sidérurgie européenne en aurait tiré profit et n’aurait pas connu la banqueroute; nous y aurions vendu des armes et des équipements civils, des avions et des navires. Nous aurions pu en investir les bénéfices dans de nouvelles technologies. Nous venons de perdre l’Irak, où les firmes françaises, allemandes et russes ont été exclues du marché, de même que l’agro-alimentaire danois, malgré l’alignement de Copenhague sur la politique de Washington; la cabale des caricatures de Mahomet, bien orchestrée via tous les médias du globe, a exclu l’agro-alimentaire danois, très performant, de tout le futur “Grand Moyen-Orient”. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de perdre l’Iran de la même façon. Ce serait nous couper pour longtemps d’une région importante du monde et ce serait un ressac terrible pour notre économie.

Il reste à espérer que Moscou et Beijing s’opposeront à toute intervention américaine en Iran. Il n’y a rien à attendre de l’Europe d’aujourd’hui. L’axe Paris-Berlin-Moscou n’a été qu’un espoir. Nos dirigeants n’ont pas été à la hauteur de ce projet, mais il fallait s’y attendre. Cependant, pour ceux qui ont encore la volonté et l’honneur de s’insérer dans la continuité de l’histoire européenne, l’Iran demeure l’espace du premier empire de facture indo-européenne, un espace qui a amené les langues et la culture européennes jusqu’à l’Indus et au Gange, et, si l’on tient compte des peuples de cavaliers proto-iraniens, jusqu’au Tarim et sans doute jusqu’au Pacifique voire jusqu’au Japon. De l’Ecosse au Bengale. Des Pyrénées au Pacifique. Une mémoire qui oblige. Devrait obliger. Que nous voulons honorer. L’unité stratégique de cet espace nous donnerait à tous la puissance, nous redonnerait les rênes du monde.

Robert STEUCKERS,

Forest-Flotzenberg / Nancy, novembre 2005.

Bibliographie:

- Franz ALTHEIM, Niedergang der Alten Welt. Eine Untersuchung der Ursachen, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2 Bände, 1952.

- Franz ALTHEIM, Reich gegen Mitternacht. Asiens Weg nach Europa, Rowohlts Deutsche Enzyklopädie, Bd. 5, Hamburg, 1955.

- Franz ALTHEIM, Entwicklungshilfe im Altertum. Die große Reiche und ihre Nachbarn, Rowohlts Deutsche Enzyklopädie, Bd. 162, 1962.

- Louis BREHIER, Vie et mort de Byzance, Ed. Albin Michel, Paris, 1969.

- Claire BRIERE / Pierre BLANCHET, Iran: la révolution au nom de Dieu, Seuil, Paris, 1979.

- Z. N. BROOKE, A History of Europe. From 911 to 1198, Methuen & Co., London, 1938-1969.

- Gérard CHALIAND, Guerres et civilisations, Odile Jacob, Paris, 2005.

- Gérard CHALIAND, Atlas du nouvel ordre mondial, Robert Laffont, Paris, 2003.

- Henry CORBIN, Le paradoxe du monothéisme, L’Herne, Paris, 1981-2003.

- Henry CORBIN, Histoire de la philosophie islamique, Gallimard, 1964.

- Henry CORBIN, L’Homme de Lumière dans le soufisme iranien, Ed. Présence, Sisteron, 1971.

- Vesta Sarkosh CURTIS, Persian Myths, British Museum Press, 1993-1998.

- Alfonso DI NOLA, Der Teufel. Wesen, Wirkung, Geschichte, Diederichs, München, 1990.

- Mohammed-Reza DJALILI, Géopolitique de l’Iran, Ed. Complexe, Bruxelles, 2005.

- Nazir FANSA, Téhéran, destin de l’Occident, Pierre Saurat éd., Paris 1987.

- Karen FARRINGTON, Atlas historique des Empires, Succès du Livre/Maxi-Livres, Paris, 2002.

- R. GHIRSHMAN, Iran from the Earliest Times to the Islamic Conquest, Penguin Books, Harmondsworth, 1954.

- Peter GÖDEKE, Elmar STUCKMANN, Martin VOGT, Kriege im Frieden, Westermann-Aktuell, Braunschweig, 1983.

- René GROUSSET, L’épopée des croisades, Plon, Paris, 1939.

- John R. HINNELLS, Zoroastre et les dieux de la Perse, R. Laffont, Paris, 1988.

- Peter HOPKIRK, The Great Game. On Secret Service in High Asia, OUP, Oxford, 1990.

- Bernard HOURCADE, Iran. Nouvelles identités d’une république, Ed. Belin/Documentation française, Paris, 2002.

- Clément HUART, Louis DELAPORTE, Paul MASSON-OURSEL, L’Iran antique. Elam et Perse. La civilisation iranienne, Ed. Albin Michel, Paris, 1952.

- Shireen T. HUNTER, Iran and the World. Continuity in a Revolutionary Decade, Indiana University Press, Bloomington/Indianapolis, 1990.

- Dimitri KITSIKIS, L’empire ottoman, PUF, Paris, 1985.

- Gerhard KONZELMANN, Die Schiiten und die islamische Republik, Herbig, München, 1979.

- Vladimir KOUZNETSOV & Iaroslav LEBEDYNSKY, Les Alains, cavaliers des steppes, seigneurs du Caucase. Ier-XVième siècles apr. J. C., Ed. Errance, 2005.

- Bernard LEWIS, From Babel to Dragomans. Interpreting the Middle East, Phoenix, London, 2004-2005.

- John MAN, Atlas de l’an Mil. Sociétés et cultures dans le monde: les premiers liens, Autrement, Paris, 2000.

- Colin McEVEDY, The New Penguin Atlas of Ancient History, Penguin Books, Harmondsworth, 2nd ed., 2002.

- Colin McEVEDY, The New Penguin Atlas of Medieval History, Penguin Books, Harmondsworth, 2nd ed., 1992.

- Patrick MERIENNE, Petit atlas mondial du moyen âge, Ed. Ouest-France, 1997.

- Afshin MOLAVI, The Soul of Iran. A Nation’s Journey to Freedom, W. W. Norton & Co., New York/London, 2002-2005.

- M. MOLE, L’Iran ancien, Bloud & Gay, Paris, 1965.

- Jean-Jacques MOURREAU & Catherine MARTINERIE, La Perse des grands rois et de Zoroastre, Ed. Famot, Genève, 1977.

- Claude MUTAFIAN & Eric VAN LAUWE, Atlas historique de l’Arménie. Proche-Orient et Sud-Caucase du VIII° siècle av. J.C. au XXI° siècle, Autrement, Paris, 2001-2003.

- Houchang NAHAVANDI, La révolution iranienne. Vérité et mensonges, L’Age d’Homme, Lausanne, 1999.

- David NICOLLE, Atlas historique de l’islam, Succès du livre/Maxi-Livres, Paris, 2004.

- Walther PAHL, Wetterzonen der Weltpolitik, Goldmann, Leipzig, 1937.

- Mohammad Reza PAHLAVI, Réponse à l’Histoire, Albin Michel, 1979.

- Christiane et Jean PALOU, La Perse antique, PUF, 1967 (Coll. “Que-sais-je?”, n°979).

- E. D. PHILLIPS, Les nomades de la steppe, Sequoia, Paris/Bruxelles, 1966.

- Michel POCHOY, Le Pakistan, l’Océan Indien et la France, Fondation pour les études de défense nationale, Paris, 1991.

- Paul SCHMITZ, All-Islam! Weltmacht von morgen?, Goldmann, Leipzig, 1937.

- Peter SCHOLL-LATOUR, Allah ist mit den Standhaften. Begegnungen mit der islamischen Revolution, DVA, Stuttgart, 1983.

- Gerhard SCHWEIZER, Iran. Drehscheibe zwischen Ost und West, Klett-Cotta, Stuttgart, 1991.

- SOHRAVARDI, L’Archange empourpré. Quinze traités et récits mystiques, traduits du persan et de l’arabe par Henry Corbin, Fayard, Paris, 1976.

- François SUARD, Alexandre le Grand, Larousse, Paris, 2001.

- François THUAL, Géopolitique du chiisme, Arléa, Paris, 2002.

- Jean-Christophe VICTOR / Virginie RAISSON / Frank TETARD, Le dessous des cartes. Atlas géopolitique, Ed. ARTE/Tallandier, 2005.

- The Collins Atlas of Military History, Collins, London, 2004.

- The Collins Atlas of World History, Collins, London, 2004.

Ouvrage paru après la première composition de cet article:

- Jean-Paul ROUX, Histoire de l’Iran et des Iraniens. Des origines à nos jours, Fayard, Paris, 2006.

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, géopolitique, moyen orient, grand moyen orient, iran, perse, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 20 mai 2009

Partijen in overheidsdiensten

Partijen in overheidsdienst

De politieke partijen hebben tijdens de voorbije decennia ongegeneerd in de staatskas gegraaid, met als gevolg dat hun inkomsten vandaag voor 83procent afkomstig zijn van de overheid. Elk jaar vloeit 53 miljoen euro van de belastingbetaler naar de partijen. Politieke partijen zijn daardoor parastatale organisaties geworden, die uit de hand eten van de overheid. Helemaal problematisch wordt het wanneer de gevestigde partijen die overheidsfinanciering ook gaan misbruiken als een politiek wapen om hun concurrenten onderuit te halen.

In 2003 verloren zowel Agalev als de N-VA hun dotatie. Dit betekende voor beide partijen een enorme financiële aderlating en bracht hen op de rand van de afgrond. Maar goed, dat was nu eenmaal de wet: dura lex, sed lex. Alleen hadden de gevestigde partijen het zo niet begrepen. Open VLD wilde vermijden dat de N-VA om financiële redenen een kartel zou sluiten met de CD&V. De N-VA kreeg van Open VLD de belofte dat de criteria om een dotatie te krijgen zouden worden versoepeld, op voorwaarde dat de partij geen kartel zou sluiten met de CD&V. Uiteindelijk is die deal niet doorgegaan en werd er pas bij de Vlaamse regeringsvorming een akkoord bereikt over de wijziging van de wet in het voordeel van de N-VA. Agalev daarentegen bleef financieel in de kou staan. Dat paste het best in het kraam van de SP.A, die op dat moment aanstuurde op een rood-groen kartel. De wetgeving werd dus gewijzigd à la tête du client. Anders gezegd: de gevestigde partijen maken misbruik van de partijfinanciering om het politieke landschap naar hun hand te zetten.

Nog een straffer voorbeeld daarvan is de manier waarop een aantal gevestigde partijen nu proberen om Vlaams Belang financieel droog te leggen. Politici hebben de geldkraan van de bedrijfsgiften helemaal dichtgedraaid en ook de privégiften sterk aan banden gelegd. Het gevolg is dat men door de overheidsfinanciering stop te zetten meteen ook de financiële levenslijn van een partij doorknipt. Wanneer men dit systematisch zou doen, dan komt dit in de praktijk op hetzelfde neer als een partijverbod. Op die manier krijgt de politieke elite een machtig wapen in handen om ongewenste partijen hetzij van de kaart te vegen, hetzij in de pas te doen lopen. Vandaag wordt dit wapen gebruikt tegen een uiterst-rechtse partij, maar morgen kunnen ook andere (communistische, islamitische, Eurosceptische) partijen worden geviseerd die door de elite als bedreigend worden ervaren.

Het zijn heus niet enkel separatisten en extremisten die problemen hebben met de financiële drooglegging van Vlaams Belang. De Raad van State heeft zelf twijfels bij de grondwettelijkheid daarvan en vraagt zich af of die drooglegging wel te rijmen valt met de vrijheid van vereniging. In januari heeft de Raad deze kwestie dan ook voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof. Benieuwd wat het Hof zal doen met deze wel zeer hete aardappel.

Maar de kiesstrijd wordt ook nog op een andere manier financieel gemanipuleerd door de overheid. Op 17 mei organiseert de vzw Belgavox een gratis concert aan het Atomium. Het concert heeft een uitgesproken politiek oogmerk, namelijk 'het versterken van de solidariteit, het respect, het samenhorigheidsgevoel en de multiculturele diversiteit in België, en het versterken van de Belgische identiteit.' (aldus de Belgavox-website). Ook al omdat dit concert plaatsvindt in de directe aanloop naar de verkiezingen gaat het hier overduidelijk om een politieke manifestatie. Er kan moeilijk worden ontkend dat het initiatief is gericht tegen de separatistische partijen in Vlaanderen: Vlaams Belang en de N-VA, die samen ruwweg 20procent tot 30procent van de Vlaamse kiezers vertegenwoordigen. Tot hier is er evenwel geen vuiltje aan de lucht. Verkiezingen of niet, het staat de betrokken artiesten en intellectuelen volledig vrij om zich te outen als goede Belgische patriotten en om een antiseparatistische manifestatie te organiseren.

Maar wat te denken van het feit dat deze electorale manifestatie mee wordt gefinancierd door de overheid? Hoofdsponsors van het concert zijn immers de Nationale Loterij en Belgacom (voor 54procent in handen van de Belgische staat). Het initiatief wordt ook gesteund door de Vlaamse en Franstalige openbare omroep en door de Stad Brussel. En bovendien voorziet de NMBS in een voordelig tarief voor wie met de trein naar deze politieke meeting komt.

Met de ene hand probeert de overheid de grootste separatistische partij financieel te nekken. Met de andere hand financiert diezelfde overheid een antiseparatistische politieke manifestatie vlak voor de verkiezingen. Partijen en kandidaten worden tijdens de campagne stevig gekortwiekt door de overheid. Ze moeten zich houden aan draconische uitgavenbeperkingen. Dat gaat zelfs zo ver dat gewone kandidaten nauwelijks nog een campagne kunnen voeren die naam waardig. Maar diezelfde overheid mag zelf blijkbaar onbeperkt electorale manifestaties financieren. Dit is toch echt wel de wereld op zijn kop.

Een land waar zulke dubieuze praktijken mogelijk zijn en worden geduld kan men bezwaarlijk een normale democratie noemen. Maar wie maakt zich daar nu nog illusies over?

Bart Maddens is politicoloog aan de K.U. Leuven.

00:59 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, flandre, corruption, manipulations, politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Pirateria e Impero

Piratería e Imperio

La actual “guerra contra la piratería,” que se extiende a los tribunales kenianos y estadounidenses después pasar meses hirviendo a fuego lento ante las costas de Somalia, es sólo la última en una larga serie de acciones de EE.UU. al servicio del imperio contra protagonistas no-estatales. La “Guerra Global contra el Terror,” que el gobierno de Obama reemplazó recientemente por el término más vago de “operaciones de contingencia en ultramar,” justificó un aumento en gran escala de los gastos militares, dos grandes intervenciones, y llamados explícitos a que EE.UU. mantenga su poderío sin igual. Al poner en peligro los puntos neurálgicos marítimos del mundo, los piratas emergen como la última amenaza no-estatal: los terroristas de los mares.

La actual “guerra contra la piratería,” que se extiende a los tribunales kenianos y estadounidenses después pasar meses hirviendo a fuego lento ante las costas de Somalia, es sólo la última en una larga serie de acciones de EE.UU. al servicio del imperio contra protagonistas no-estatales. La “Guerra Global contra el Terror,” que el gobierno de Obama reemplazó recientemente por el término más vago de “operaciones de contingencia en ultramar,” justificó un aumento en gran escala de los gastos militares, dos grandes intervenciones, y llamados explícitos a que EE.UU. mantenga su poderío sin igual. Al poner en peligro los puntos neurálgicos marítimos del mundo, los piratas emergen como la última amenaza no-estatal: los terroristas de los mares.

Sin embargo, no es una historia nueva. Hace doscientos años, los piratas de Barbería llevaron a los primeros gastos militares de importancia en la historia pos-revolucionaria de EE.UU. y aumentaron el perfil del Cuerpo de Marines de EE.UU. Después de los ataques del 11-S, los conservadores utilizaron comparaciones forzadas entre esos piratas y al-Qaeda como justificación para invadir Afganistán y lanzar una guerra global contra el terrorismo.

Hubo piratas presentes en la creación del imperio de EE.UU. ¿Han vuelto para el acto final del imperio?

Los neoliberales y los neoconservadores tienen diferentes respuestas a esta pregunta.

El mito del guerrero renuente

Según un agradable mito liberal excepcionalista, EE.UU. siempre ha defendido la democracia en el extranjero y ha renunciado a primeros ataques militares. George Washington, quien estableció un ejemplo al renunciar a su cargo militar para convertirse en el primer presidente civil del país, recomendó la neutralidad en la política exterior del nuevo país. Como tema utilizado por Jefferson en su advertencia contra “alianzas enmarañadas,” la neutralidad de los Padres Fundadores inspiró un siglo de subsiguientes aislacionistas. En el Siglo XX, EE.UU. entró a dos guerras mundiales sólo cuando fue provocado (el Lusitania, Pearl Harbor), y libró las guerras de Vietnam y Corea no para conseguir ventajas territoriales o por ambición imperial sino para defender a todo el Mundo Libre de una creciente mancha roja.

Las recientes guerras en Afganistán e Iraq pueden ser reempaquetadas para que se ajusten a esa narrativa inofensiva. Lanzamos la guerra contra los talibanes sólo después de que nos atacaron el 11 de septiembre. Luego apuntamos (inicialmente) a Sadam Husein por sus vínculos con el terrorismo, la amenaza (después) de sus armas de destrucción masiva, y (finalmente) por su verdaderamente atroz historial de violaciones de derechos humanos. En los tres casos, fuimos guerreros renuentes y combatimos por cuenta de otros, por razones altruistas de seguridad general o de democracia iraquí. En la más amplia Guerra Global contra el Terror, según la doctrina Bush, EE.UU. combate a terroristas en el extranjero para que no tengamos que combatirlos en nuestro suelo. La guerra “preventiva”, aunque pueda parecer imprudente y agresiva, es en los hechos prudente y defensiva. Como guerreros renuentes, loa estadounidenses son en última instancia hijos de George Washington.

Es un hermoso cuento de hadas para contarlo a niños a la hora de acostarse o a la ONU en tiempos de guerra. Pero, patrocinadores de la Guerra Global contra el Terror, incómodos con la visión de EE.UU. como pacífico excepto cuando es provocado, construyeron una contra-narrativa para servir sus propios propósitos. Para justificar una agenda bastante poco liberal – la adopción de masivos aumentos de los gastos militares, la suspensión de leyes internacionales como las Convenciones de Ginebra y la Convención de la ONU contra la Tortura, la perpetración de violaciones generalizadas de las libertades cívicas dentro del país – los neoconservadores prefirieron una narrativa con más testosterona. Ni siquiera se avergonzaron al utilizar la palabra “imperio.” Su contra-narrativa ha rastreado la historia intervencionista de EE.UU. desde el comienzo del imperio estadounidense hasta fines del Siglo XIX pasando por la construcción del “Siglo Estadounidense” durante la Guerra Fría. Esa desenfadada adopción del imperio suministra el elemento crítico – el thymós o el deseo y el esfuerzo y por lograr reconocimiento – cuya defunción fue lamentada por Francis Fukuyama en el fin de la historia. Los nostálgicos por la era del imperio reconocen que el mundo tiende hacia una inmensa democracia uniforme de mercado. Pero siguen existiendo por ahí diversas fuerzas antidemocráticas y anticapitalistas – vestigios comunistas como Cuba, potencias autoritarias como China, líderes dictatoriales como Robert Mugabe de Zimbabue, y la junta de Myanmar – y los facilitadores de la “Vieja Europa” carecen de las agallas para resistir a toda esa tiranía. Sólo el coraje y el poder de fuego pueden restaurar el thymós a su lugar de honor en el desarrollo de la historia del mundo.

La historia convencional de la expansión de EE.UU. en el extranjero se ha concentrado en que habría repelido a otros imperios y naciones-estado: españoles, soviéticos, vietnamitas, norcoreanos. Perceptiblemente ausentes en esa lista, excepto por un breve período durante el gobierno de Reagan, han quedado los protagonistas no-estatales y el mundo musulmán. Como tal, la campaña inspirada por los ataques del 11-S pareció ser un desvío en la historia de EE.UU.: una reacción sin precedentes a un evento sin precedentes. La Guerra Global contra el Terror se exponía a parecer no-estadounidense en su singularidad. Después de todo, ¿no fueron las Cruzadas algo europeo? ¿No fue el terrorismo un problema local para Londres, Madrid, Moscú, y Beijing? ¿No eran los Estados totalitarios los que libraban guerras globales?

De modo que, después de que decreció el choque inicial de los ataques del 11-S, los arquitectos de la nueva campaña de contraterrorismo se apresuraron a establecer una continuidad histórica. Para sustentar lo que se convertiría en la campaña militar más cara de la historia de EE.UU., era importante fabricar una genealogía – tal como la familia de un nuevo rico construye un escudo de armas falso para establecer un orgulloso y aristocrático linaje. La Guerra Global contra el Terror tenía que convertirse en una expresión esencial del destino de EE.UU. en lugar de ser un desvío del camino hacia una economía liberal de mercado global.

De esta manera, los propugnadores de la guerra global contra el terror descubrieron a los piratas de Barbería. A fines del Siglo XVIII y comienzos del XIX, EE.UU. mantuvo un conflicto de dos décadas de duración contra varios Estados a lo largo de la costa norafricana. La campaña inspiró la expansión de los Marines y la creación de la moderna Armada de EE.UJU. En días de debilidad general de EE.UU. – luchando con poco éxito contra los franceses y los británicos – las guerras de Barbería constituyeron un raro éxito para la joven república. Fue, en breve, una historia predispuesta para ser abusada: una guerra contra terroristas musulmanes antes de los hechos que resultó en una victoria militar de EE.UU. y un temprano triunfo del libre comercio.

La interpretación errónea de este episodio en la historia de EE.UU. es muy reveladora sobre los objetivos de la guerra global contra el terror. Y sirve como punto de salida útil para una consideración del futuro de la disputa entre los neoliberales y los neoconservadores sobre la trayectoria del poder global en lo que Thomas Friedman ha llamado una “era de piratería.”

Un paralelo pirata forzado

Los propugnadores de una Guerra Global contra el Terror no tuvieron que buscar mucho en los libros de historia después del 11-S para encontrar lo que necesitaban. Thomas Jewett, en la edición de invierno/verano de Early America Review, escribió que el 11-S “no es el primer conflicto en el que EE.UU. ha enfrentado semejantes ofensas contra la vida y la propiedad. Hubo otra época en la que se determinó que la diplomacia no sería sólo fútil, sino humillante y a la larga desastrosa. Una época en la que un rescate o tributo no compraría la paz. Una época en la que la guerra era considerada más efectiva y honorable. Y una época en la que la guerra se libraría, no contra grandes concentraciones de poderío militar, sino por pequeñas bandas formadas por individuos de espíritu indomable. Hace casi 180 años nuestro joven país atacó Trípoli bajo circunstancias que son extrañamente similares a los tiempos contemporáneos.”

Los panfletistas identificaron rápidamente los paralelos religiosos. Rick Forcier, director ejecutivo de la Coalición Cristiana del Estado de Washington, escribió en noviembre de 2001 sobre el terrorismo: “Es bastante antiguo, y así es su empleo por fundamentalistas islámicos, quienes durante siglos, han atacado con bombas, secuestrado, raptado, asesinado y extorsionado para difundir su religión y la gloria de su dios Alá. Conocidos en el pasado como ‘piratas de Barbería,’ los terroristas hicieron que el mundo de otrora temblara ante el pensamiento de ser capturado en alta mar y ser muerto o vendido a los traficantes de esclavos de Timbuktú.”

El periodista conservador Joshua London también tocó el tema de la Guerra Santa. Escribiendo en The National Review, opinó: “Aunque hay mucho en la historia de las guerras de EE.UU. contra los piratas de Barbería que es de relevancia directa con la actual guerra global contra el terrorismo, un aspecto parece ser particularmente instructivo para informar nuestro entendimiento de los asuntos contemporáneos. Dicho de modo muy simple, los piratas de Barbería eran musulmanes comprometidos, militantes, que insistían en hacer exactamente lo que decían.”

Sólo un mes después del 11-S, la derivación de paralelos era suficientemente significativa como para justificar un artículo del Washington Post que destacó los puntos de vista de numerosos historiadores sobre el tema. Entre los citados estaba el profesor de derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Turley, quien utilizó explícitamente la analogía histórica en su recomendación al Congreso. “Invocó el precedente de los piratas de Barbería, diciendo que EE.UU. tenía pleno derecho a atacar y destruir a la dirigencia terrorista sin declarar la guerra,” informó el artículo.

Tres años después, cuando el entusiasmo por la Guerra de Iraq seguía siendo fuerte en las filas conservadoras, Christopher Hitchens escribió una apología de alto perfil de Thomas Jefferson y su tratamiento de los piratas de Barbería en la revista Time. El punto de partida para Hitchens fue el carácter definitivo de Jefferson. “Considerado en conjunto con algunas otras acciones ambiciosas y casi-constitucionales de Jefferson – la Compra de Luisiana y el envío de la expedición de Lewis y Clark al Oeste – la guerra de Barbería lo expuso a algunas críticas federalistas y en los periódicos por su secretismo, su prepotencia y su estilo exageradamente ‘presidencial.’ Pero no fue posible argüir contra el éxito,” escribió en una obvia reverencia hacia el gobierno de Bush.

En su minería de la historia estadounidense, periodistas, historiadores, y activistas conservadores encontraron las pepitas que buscaban: las humillaciones de la diplomacia, la importancia de demostraciones individuales de valor (¡el thymós!), las contribuciones de un poderoso presidente, y la perfidia militante de los musulmanes. Este establecimiento de paralelos entre los talibanes y al-Qaeda por una parte y los piratas de Barbería por la otra logró varios objetivos. Primero, estableció que los propios Padres Fundadores de EE.UU. habían ido a la guerra contra terroristas islámicos, dando a la guerra global contra el terror un pedigrí indiscutible. Segundo, reveló que desde el comienzo, el apaciguamiento en la forma de diplomacia estéril y del pago a chantajistas era poco efectivo, y que sólo una enérgica reacción militar podía asegurar la victoria. Tercero, esas batallas necesitaban nuevos enfoques (guerra preventiva) y nuevas capacidades (una armada expandida, una guerra centrada en la red). Finalmente, no se trataba de un simple conflicto local sino de una guerra global entre fundamentalistas retrasados y los que defendían el vigor de la ley.

Los mismos temas reaparecieron en una más reciente vinculación de la reacción del gobierno de Obama frente los piratas somalíes con el enfoque de Jefferson ante los piratas de Barbería. Los piratas somalíes son musulmanes y vinculados a fundamentalistas, el apaciguamiento no funciona, y la guerra es la respuesta. Y los expertos utilizan a los piratas como argumento a favor de una transformación de las capacidades del Pentágono. La asociación de piratas y terroristas es tan poco probable hoy en Somalia como lo fue en la histórica malinterpretación de las guerras de Barbería.

El “descubrimiento” de los piratas de Barbería es casi demasiado bueno como para ser verdad – como si un activista contra el aborto descubriera un dictamen desapercibido de la Corte Suprema del Siglo XVII sobre la concepción como inicio de la vida. Al proyectar sus prejuicios hacia el pasado, los neoconservadores deformaron la historia para que sirviera sus intenciones. Por cierto hay paralelos entre las Guerras de Barbería y los conflictos actuales. Pero no son los paralelos aprovechados por Jewett, London, y otros.

La verdadera historia del contraterrorismo

A pesar de las interpretaciones de los neoconservadores, las guerras de Barbería no tuvieron que ver con la religión. Los Estados del Norte de África, distantes tributarios del Imperio Otomano, no eran califatos islámicos sino gobiernos seculares dirigidos por un dey y sus jenízaros turcos. Clérigos musulmanes controlaban la esfera eclesiástica pero tenían poco poder político real. Además, los ataques contra los barcos comerciales no tenían nada que ver con el yihad. Más bien, excluidos de los mercados europeos, Argel, Trípoli y Marruecos se volvieron a la piratería para sobrevivir económicamente. EE.UU., en el intertanto, no inició una guerra santa contra esos Estados. En su lugar, estaba librando la Guerra Revolucionaria a posteriori a fin de conseguir mercados abiertos para productos estadounidenses. Fue, como argumentó Thomas Paine en “Common Sense,” una clave para la supervivencia de un país recientemente independizado. Pero Gran Bretaña no dio la bienvenida al recién independizado EE.UU. en sus mercados. Peor todavía, los británicos lanzaron a los piratas de Barbería contra la navegación comercial de EE.UU. en el Mediterráneo. Lo que algunos intérpretes contemporáneos ven como una temprana confrontación entre Occidente y el Resto – un prototipo para el choque de civilizaciones – fue en realidad la continuación de una batalla entre EE.UU. y sus rivales europeos.

Sin embargo, existen algunos paralelos útiles entre entonces y ahora. Por ejemplo, los Padres Fundadores identificaron rápidamente a sus oponentes de Barbería como piratas y negreros. Pero los británicos interpretaron las incursiones realizadas por John Paul Jones durante la Guerra Revolucionaria como poco más que piratería. La piratería, como el terrorismo, depende del punto de vista del observador. En cuando a la esclavitud, EE.UU. era en esos días el centro de la trata de esclavos. La hipocresía del trato por los Estados de Barbería de un par de cientos de marineros estadounidenses – cuando los negreros estadounidenses había llevando cientos de miles de esclavos africanos – no fue percibida por la mayoría de los comentaristas de la época (con la notable excepción de Benjamin Franklin).

Se puede encontrar un paralelo más pertinente en la esfera militar. A fines del Siglo XVIII, EE.UU. carecía de fuerzas armadas que se pudieran enfrentar frente a frente con las potencias europeas, mucho menos con la flota de Barbería. Muchos Padres Fundadores consideraban que una armada permanente era una amenaza para la libertad. Era costosa y, con el fin de la Guerra Revolucionaria, no existían razones compulsivas para gastar dinero en la construcción de barcos de guerra. James Madison recomendó que EE.UU., en una temprana versión de la Seguridad Interior, se concentrara en la defensa de las líneas costeras. En 1794, sin embargo, el Congreso rechazó los argumentos de Madison y Jefferson y aprobó legislación, firmada por el presidente Washington, para la construcción de seis fragatas. Los propugnadores de la ley utilizaron a los piratas de Barbería como justificación explícita para ese fuerte aumento en los gastos militares, pero sin duda también pensaban en las flotas de Gran Bretaña y Francia.