Dossier "Günter Maschke"

"Mit der Jugend damals wurde diskutiert"

Der Ex-68er Günter Maschke über Jugendgewalt, die Kampagne gegen Rechts und das geistige Klima in Deutschland

Morittz Schwarz/Dieter Stein - Ex: http://www.jungefreiheit.de

Herr Maschke, Gewalt von Jugendlichen hat zahlreiche Initiativen gegen "Rechtsradikalismus" hervorgerufen. Handelt es sich bei diesen Ausschreitungen tatsächlich um Rechtsradikalismus?

Maschke: Zum Teil ist das nur ein Jugendprotest, der sich die vielversprechendste Form aussucht. Man sagt, diese Jungs seien sehr dumm. Tatsächlich aber sind sie so dumm, daß sie nicht manipuliert werden können. Die haben wenigstens eine instinktive Ahnung von der Schande ihres Vaterlandes. Sie sind für unsere ideologische Betreuungsmaschinerie nicht mehr erreichbar. Ich finde, man kann sich jetzt nicht stante pede ständig von ihnen distanzieren. Dazu kommen sicherlich auch agents provocateurs, da sind eine Menge ungeklärter Vorfälle wie jener in Düsseldorf, die ja auch immer zur richtigen Zeit losbrechen. Ich glaube, daß hier ein Vordergrund aufgebaut wird, um von der Weichenstellung in Richtung Einwanderungsland abzulenken. Dafür braucht man nicht nur Vorwände, sondern muß auch den aktivsten und aggressivsten Widerstand brechen; die anderen werden dann kuschen. Das ist nicht nur Sommerlochfüllung, das ist die totalitäre Demokratie, die wir haben.

Manche dieser Gewalttäter mögen resistent gegen den Zeitgeist sein, werden sie aber nicht in jedem Fall manipuliert, etwa von der NPD?

Maschke: Ich lehne es ab, mich innerhalb der Rechten von irgendwelchen Leuten öffentlich zu distanzieren. Den Luxus können wir uns gar nicht leisten. Das habe ich auch in der Linken kaum gemacht. Am besten schweigt man. Etwas anderes sind Gewalttaten gegen mißliebige Personen bis hin zum Mord. Das ist eine Sache des Strafrechts.

"Die Herrschenden wollen eine quasi volksgemeinschaftliche Zivilgesellschaft stiften"

Immerhin argumentiert man, auch mit Blick auf ein Parteienverbot, doch mit dem "Menschenbild" der NPD, das den Nährboden nicht nur der jüngsten Gewalttaten bilde.

Maschke: Die "Null Toleranz"-Propagandisten operieren doch genau mit dem Menschenbild, das angeblich bekämpft wird, nämlich mit einem totalitären. Eine Großgesellschaft von achtzig Millionen Menschen will nicht begreifen, daß es da soundsoviel Promille diese und jene gibt. Wie man die dann behandelt, ist eine ganz andere Frage. Aber es zeigt den totalitären Willen zur Einheit und zur Vereinheitlichung. Insofern dienen ihnen die wenigen stigmatisierten "Neonazis" ex negativo als letzter Zement für eine mittlerweile völlig atomisierte Gesellschaft. Durch sie wollen die Herrschenden ihre eigene Form einer quasi volksgemeinschaftlichen Zivilgesellschaft stiften. Also muß ich, nach Logik der Etablierten, diesen winzigen Gegner aufblasen und zu einer Macht machen, die einerseits dumm, klein und mies ist, andererseits ungeheuer gefährlich. Dieser Reflex, diese Psychomechanik, ist totalitär.

Sie meinen, die äußerste Rechte, die den Kampf explizit auf die Straße tragen möchte, vertrete tatsächlich eine legitime Gegenposition zum "System"?

Maschke: Dieses Land kämpft darum, seine eigenen Interessen nicht mehr formulieren zu dürfen. Der Widerstand dagegen könnte sich ausweiten und intelligenter werden, wobei ich allerdings mit Blick auf das verfügbare Potential skeptisch bin. Deshalb müssen schon die Ansätze rasiert werden. Und deshalb wird man denen auch ganz anders auf‘s Haupt schlagen als den 68ern. Und ich werde mich deshalb auch nicht abgrenzen. Nicht weil es keine Unterschiede gebe, sondern weil die falschen Leute dazu auffordern und man das außerdem nicht vor den Ohren des gemeinsamen Feindes tut.

Wird es zu massiver Repression kommen?

Maschke: Ja, sicher.

Wird die sogenannte "rechte Gewalt" dadurch gebändigt werden?

Maschke: Das weiß ich nicht.

Nehmen Sie denn die Herausforderung an und diskutieren mit Leuten, die den politischen Kampf mit Gewalt führen wollen?

Maschke: In Frankfurt am Main? Da gibt es doch kaum welche. Man muß im übrigen auch nicht mit jedem reden, und man muß sich nicht zu jedem und allem erklären. Ich möchte erstmal genaueres wissen und keinesfalls nur aufgrund der Dürre urteilen, die mir Ulrich Wickert allabendlich vermittelt.

Was sind denn Ihrer Meinung nach die Ursachen der teilweise als "nationaler Widerstand" deklarierten Gewalt?

Maschke: Die Motive liegen in der Misere dieses Landes. Und diese Misere zu hegen und zu pflegen ist doch die raison d’etre dieser Republik. Und nun werfen ausgerechnet Leute mit einem intellektuell tatsächlich nicht sehr beeindruckenden Niveau diese Fragen auf. Das muß die Gutmenschen ja irritieren. Denn das eigentliche Thema darf nicht zum Thema werden. Das ist typisch für Gesellschaften, die immer postulieren, sie würden über alles diskutieren. Damit verschleiern sie die Tabuisierung, daß sie nicht über den Kern der Sache diskutieren wollen.

Der proklamierte "nationale Widerstand" mitsamt seinen alles andere als politisch motivierbaren Gewaltexzessen trifft also Staat und Gesellschaft, viel mehr ins Mark, als die von Ihnen eher als intellektuell unbedarft eingeschätzten "Aktivisten" selber überhaupt vermuten?

Maschke: Wenn die Diskussion über die nationale Frage und ob wir ewig eine Schuldbekennungs- und Reparationseinheit bleiben, hochkommt, sind die etablierten Strukturen und damit die Karrieren ihrer Nutznießer gefährdet. Kämen die eigentlichen Dinge zur Sprache, würden sich diese Leute als illegitim erweisen.

Damit wären wir nun bei Ihrem bekannten Credo, wenn Sie von der Illegitimität der bundesdeutschen parlamentarischen Demokratie sprechen. Könnten Sie diese fundamentale Kritik erläutern?

Maschke: Die bundesdeutsche Demokratie leitet ihre Legimität aus den Wahlen der Lizenz-Parteien ab. Wir haben doch gar keine Demokratie, statt dessen haben wir eben eine Parteienherrschaft. Keine einzige Schicksalsentscheidung dieses Volkes, etwa Nato-Beitritt, die Einwanderung oder Euro-Einführung wurde in den letzten fünfzig Jahren auf wirklich demokratischem Wege, nämlich durch den Demos, getroffen – mit Ausnahme der Wiedervereinigung. Statt daß die Parteien, wie vom Grundgesetz gefordert, an der politischen Willensbildung mitwirken, mediatisieren sie den Volkswillen. Demokratie bei uns heißt: das Volk mit dem Knüppel des Volkes prügeln (Bakunin). Deshalb verweigere ich mich dem Konsens mit diesen Herren – selbst gegenüber Skinheads. Und besonders schändlich finde ich, daß heute genau diejenigen die Entmündigung des Souveräns fortsetzen, die vor dreißig Jahren ihr besonderes moralisches Recht gerade aus dem Kampf für "wahre Demokratie" abgeleitet haben.

Die Neigung der Berliner Parteien, mit totalitär anmutenden "Kampagnen" auf Herausforderungen zu reagieren, ist also Ausdruck eines Gefühls der Unsicherheit, ähnlich wie es die politische Klasse in der DDR empfunden hat?

Maschke: Sicher, würde das entdeckt werden, könnte daraus folgen, daß dieser Kampf um die Lebensfragen dieser Nation aufgenommen werden muß. Also darf diese Frage nie gestellt werden. Deshalb darf es keine wirkliche Kultur der öffentlichen Debatte der zentralen Fragen geben, deshalb wird der Widerpart so in die Ecke gedrängt, bis er sich nur noch auf die jetzt in Erscheinung tretende sehr deformierte und dumme Art äußern kann. Dieses Kunststück ist gelungen. Das Schlagwort "Rechts" dient der Exklusion. Und je weiter links einer steht, desto mehr Rechte sieht er. Natürlich, das gebe ich zu, funktioniert das andersherum genauso. Nur unterliegt der Rechte eben einer viel größeren Diskriminierungsmacht, denn der Linke, so die Mär, will ja letztendlich doch "das Gute". Zwar will er es mit "falschen Mitteln", aber irgendwie will er Besseres, als es das skeptischere Menschenbild des Rechten bietet. Das ist eben eine Kultur, die auf dem Narzißmus aller beruht, und den darf man nicht beleidigen, etwa mit reaktionären Wahrheiten. Wer das tut, ist draußen. Deshalb ist es falsch zu glauben, man könnte eine demokratische, akzeptierte Rechte etablieren. Dafür fehlt die pluralistische Struktur in diesem Land.

Wäre es deshalb nicht Aufgabe einer – konservativen – Opposition, für unsere Demokratie diese plurale Freiheit zurückzuerkämpfen?

Maschke: Die geistige Freiheit geht bei uns inzwischen gegen Null. Nach menschlichem Ermessen ist der Zug längst abgefahren. Wir befinden uns bereits nach Spengler. Die Sprache weiß es noch. Es heißt immer: die "ewig Unbelehrbaren". Es geht auch wieder um Belehrung, wobei immer fingiert wird, der zu Belehrende wüßte einfach noch nichts. Dabei gibt es Leute, die sind das erst geworden, durch jahrzehntelanges Lesen etwa. Ich bin zum Beispiel heute wesentlich unbelehrbarer als vor dreißig Jahren. Ich habe mir also meine Unbelehrbarkeit durch Gelehrsamkeit erkämpft. Die Gesellschaft tut immer so, als würde die Gegenmeinung nur von Ahnungslosen, Irren und Verbrechern vertreten. Wie konnte ein so großer Gelehrter wie Ernst Nolte sowas sagen? Ja, wahrscheinlich weil er ein großer Gelehrter ist! Die moderne Welt ist die Strafe für den modernen Menschen, doch der merkt es nicht einmal.

Die Aufgabe wäre doch, darüber zu wachen, daß der politische Streit in den in- stitutionalisierten Formen, also gewaltfrei ausgetragen wird. Ist deshalb das Klima des medial ausgerufenen Ausnahmezustands der letzten Wochen für eine Demokratie nicht mindestens so gefährlich wie die Atmosphäre der Gewalt?

Maschke: Sicher, und zwar eben weil wir keine nationale Kohäsion haben und deshalb auch nicht die Fähigkeit, mit den eigenen Minderheiten umzugehen, ganz im Gegensatz zu den Fremden. Bei achtzig Millionen gibt es einfach soundsoviele einer bestimmten Couleur, das müßte man eigentlich wissen und aushalten können. So wie das in anderen Ländern der Fall ist.

"Unsere Gesellschaft von Feigen und Rückgratlosen muß täglich neu Hitler besiegen"

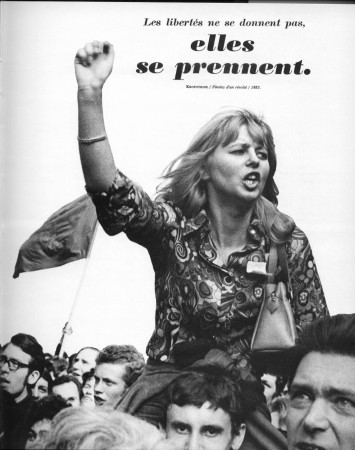

Der rebellierenden Jugend von 68 brachte man Verständnis entgegen, weil man sie als die eigene erkannte. Warum gibt es für jene heutigen Jugendlichen, die nicht einfach nur Straftäter sind, sondern die sich ausschließlich politisch rechts artikulieren, nur Haß, warum das Bestreben, mittels einiger Straftäter eine ganze Szene zu kriminalisieren und sozial auszugrenzen?

Maschke: Verständnis darf sich gar nicht bilden. Die Bekämpfung dient ja gerade dazu, ein mögliches Verstehen zu verhindern. Ein Verstehen würde auch die Motive offenbar werden lassen.

Den eigenen Söhnen und Töchtern der 68er, soweit sie ein politisches Anliegen haben, soll nun mit einem neuen Radikalenerlaß auch sozial der Garaus gemacht werden. Warum?

Maschke: Zum ersten muß man einen Kotau vor dem Ausland machen, zum zweiten einen vor den "moralischen Instanzen" im eigenen Land. Zum dritten braucht eine Gesellschaft, die keine politischen Ziele und kein politisches Ethos mehr hat, irgend jemanden, über die sie sich einigen kann, und das sind eben diese armen Hanseln. Und viertens schüchtert man damit die anderen ein. Diese Strategie hat zwar etwas Irres und Hysterisches an sich, ist aber, wie gesagt, aus der Sicht der Etablierten gar nicht so verkehrt.

Es gab schon mal einen Radikalenerlaß gegen die APO.

Maschke: Das war wohl ein Schlag ins Wasser, denn diese Leute sind ja heute Minister.

Ist es nicht grotesk, daß die Leute, die sich damals gegen den Radikalenerlaß gegen Links gewehrt haben, nun einen solchen gegen Rechts fordern?

Maschke: Nein, denn wer im Besitz der Macht ist, der verteidigt sie, so ist das. Das Schamlose ist nur, daß Leute wie Joschka Fischer damals viel mehr recht hatten mit ihrer Opposition gegen das "System". Jetzt ist Fischer etabliert, ohne daß sich am "System" etwas geändert hätte. Das ist so typisch für die ganze Pseudo-Rebellen-Generation. Schamlos ist, daß sie sich als mittlerweile Verfolger immer noch als Verfolgte kostümieren. Dabei gehört ihnen dieser Staat.

Würden Sie unterscheiden zwischen dem Protest von 1968 und heute?

Maschke: Es gibt gewisse Überschneidungen. 68 wurde schon deshalb nicht richtig bekämpft, weil die Gesellschaft schon auf dem Wege dorthin war. Die Gesellschaft war schon durchliberalisiert und entnationalisiert. Für die APO war im Prinzip Raum in der Gesellschaft. Das zweite ist, der damalige Protest wurde von der akademischen Jugend artikuliert, und die wird natürlich mit Samthandschuhen angefaßt. Nicht wie die Sub-Proletarier, auf die kann man ja einknüppeln. Es ist wie in einer lateinamerikanischen Bananenrepublik, wo der Revoluzzer von gestern der Minister von heute ist, ohne daß er eine Revolution gemacht hätte. Mit der Jugend von damals wurde dagegen diskutiert. Und tatsächlich gab es 1968 sehr wohl nationale Motive bei einzelnen Führern der Bewegung, etwa Rudi Dutschke oder Bernd Rabehl. Die Gesellschaft befand sich aber bereits auf dem Weg zum Hedonismus, und die asketische Fraktion der 68er war nur sehr klein.

Sehen Sie heute Anknüpfungen an diese "asketische", "nationale" Position?

Maschke: Das könnte man aufgrund ästhetischer Kriterien verneinen. Wenn ich für Deutschlands Wiedergesundung bin, dann amerikanisiere ich mich nicht mit den entsprechenden Pullovern, den entsprechenden Aufschriften und dröhne mich nicht mit dieser Musik voll. Ich firmiere nicht in englisch, was ja nun wirklich die Sprache des Feindes ist. Und laufe nicht herum, wie in einem amerikanischen Slum. Unsere Gesellschaft von Feigen und Rückgratlosen muß natürlich täglich neu den toten Hitler besiegen. Das wissen wiederum jene, die deshalb gerne mal den Arm heben, um sich über die Reaktion zu freuen. So läuft das. Ein Teil dieser Leute ist doch gar nicht politisiert, sondern hofft nur auf den größten Skandal.

Es wird gern unterstellt, die schweigende Mehrheit zeige keine Zivilcourage, weil sie mit der Gewalt gegen Ausländer insgeheim übereinstimme.

Maschke: Es berührt schon sehr merkwürdig, wenn eine Meinung "Zivilcourage" genannt wird, die die Regierung, die Opposition, die Kirchen, die Arbeitnehmer- und die Arbeitgeberverbände und die Medien vertreten. Zweitens ist es eine falsche Vorstellung, übrigens auch bei vielen Rechten, daß es eine schweigende Mehrheit gibt. Die ist doch schon längst gekippt. Die Menschen sind bereits völlig verändert worden. Natürlich gibt es noch Differenzen und Unzufriedenheit in unzähligen kleinen Dingen, doch die Grundlagen sind alle akzeptiert. Heute glauben alle an die Menschheit, an die Globalisierung, an den Egalitarismus. Die schweigende Mehrheit ist ein Mythos, vor allem der Rechten.

Konservative Inhalte sind sozial einbindend und sinnstiftend und hätten der Entwurzelung der Jugend, die in den Medien pauschal als asoziale Gewalttäter präsent sind, vielleicht entgegenwirken können. Verlangt das Dilemma nicht nach einer Renaissance konservativer Politik?

Maschke: Ja, aber die ist ja inzwischen oft gar nicht mehr zu vermitteln. Die Begriffe sind völlig verfälscht, etwa "Toleranz". Das heißt eigentlich, "Was Du meinst, ist falsch, aber ich dulde es." Er bezeichnet eben mitnichten Gleichwertigkeit von Meinungen, es ist keine Indifferenz. Es unterscheidet noch etwas Richtiges von etwas Falschem. Heute hat man einen vorgefertigten gemeinsamen Schatz an harmlosen Meinungen. Und sobald ich eine andere habe, werde ich eben nicht mehr toleriert, auch nicht im alten Sinn des Wortes. Oder nehmen Sie den Begriff "Diskurs". Der muß eigentlich ergebnisoffen sein, ist er aber heutzutage nicht.

Besteht nicht die Gefahr, daß die Jugendlichen vom "Null Toleranz"-Bündnis schlicht umerzogen, statt endlich zu selbstbewußten Deutschen und damit radikalismusresistenten Menschen erzogen werden?

Maschke: Ersteres ist im Prinzip doch schon in vollem Gange. Das erfolgt durch drei Faktoren: Konsum, einen Vorrat erlaubter Meinungen und die Einigung über das absolut Böse. Das funktioniert einzig deshalb noch nicht so richtig, weil wir so eine Durchrausch-Gesellschaft haben: Zum einen Ohr rein, zum anderen wieder heraus. Auf zum nächsten "Fun". Da hat sich ja auch die Vergangenheitsbewältigung selbst ein Bein gestellt. Denn die Beschäftigung damit birgt nicht so viel "Fun" in sich. Nachdem man die Leute erst idiotisiert hat, um sie vollzudröhnen, erweist sich das jetzt auch in gewisser Weise als Hindernis.

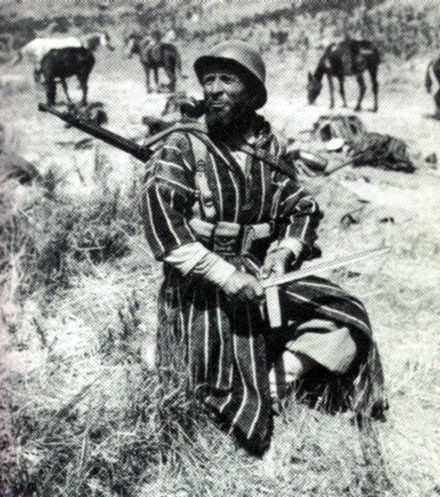

Günter Maschke bei einem Kongreß der neurechten Vereinigung GRECE in Paris, 1997: 1943 in Erfurt geboren und in Trier aufgewachsen, arbeitet Günter Maschke nach seiner Lehre als Versicherungskaufmann 1964/66 zusammen mit dem späteren Terroristen Jörg Lang in der Redaktion der Tübinger Studentenzeitung "Notizen". Mitglied der illegalen KPD, flüchtet er vor dem Wehrdienst über Paris und Zürich nach Wien. 1967 organisiert er in der österreichischen Hauptstadt als "Rudi Dutschke von Wien" die außerparlamentarische Opposition und schlägt sich als Mitarbeiter der kommunistischen "Volksstimme" und des "Wiener Tagebuchs" durch. Nach einer Kundgebung gegen den Vietnamkrieg wird er verhaftet; ihm droht die Abschiebung in die Bundesrepublik, wo ihn wiederum eine Haftstrafe wegen Desertion erwartet. In dieser Situation gewährt ihm Fidel Castro politisches Asyl, Anfang 1968 geht Maschke nach Cuba, wo er zwei Jahre später wegen "konterrevolutionärer Umtriebe" ausgewiesen wird. Seither lebt und arbeitet der "einzige echte Renegat der 68er" (Jürgen Habermas) als Schriftsteller und Privatgelehrter in Frankfurt am Main. 1990 und 1992 unterrichtet er als Gastprofessor an der Hochschule der Kriegsmarine in La Punta (Peru). Günter Maschke war von 1980 bis 1982 Herausgeber der "Edition Maschke" im Hohenheim Verlag (u.a. Werke von Mircea Eliade, Pierre Drieu La Rochelle, Carl Schmitt und Bernard Willms). Er veröffentlichte zahlreiche Beiträge für Rundfunk, Zeitungen und wissenschaftliche Zeitschriften, insbesondere zum Werk von Juan Donoso Cortés und Carl Schmitt.

Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/

Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

"La modernité s'est construite au 18ème siècle en mettant en place trois grands systèmes les droits de l'homme et la démocratie, le marché, et enfin la dynamique de la techno-science, le problème c'est que pendant deux siècles et demi ces 3 systèmes ont été fortement attaqués par des systèmes qui les rejetaient, par exemple le totalitarisme qui rejetait à la fois le marché et la démocratie. Aujourd'hui se fait sentir moins le besoin d'un contre modèle qu'une nouvelle régulation qui met au centre l'individu."

"La modernité s'est construite au 18ème siècle en mettant en place trois grands systèmes les droits de l'homme et la démocratie, le marché, et enfin la dynamique de la techno-science, le problème c'est que pendant deux siècles et demi ces 3 systèmes ont été fortement attaqués par des systèmes qui les rejetaient, par exemple le totalitarisme qui rejetait à la fois le marché et la démocratie. Aujourd'hui se fait sentir moins le besoin d'un contre modèle qu'une nouvelle régulation qui met au centre l'individu."