Terre & Peuple - Wallonie - Communiqué

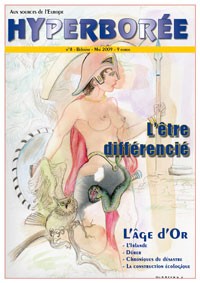

TERRE & PEUPLE Magazine n°39

"L'arme géopolitique"

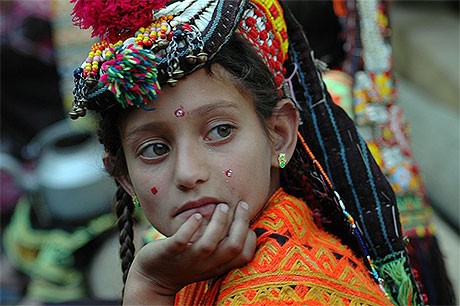

Dans son éditorial au numéro 39 du T&P Mag, qui évoque la dimension raciale du conflit antillais, né par hasard avec l’ère Obama, Pierre Vial relève que les mêmes qui qualifient ces violences de ‘culturelles et identitaires’ jugent ignoble le souhait de ‘préserver sa race’. Parce que contraire à une idéologie officielle largement admise par une population pressée de trahir dans l’espoir d’éviter le fameux choc. Il est temps dès lors de mettre en place la fraternité blanche.

Autour des nouveaux musées (Guggenheim, à Bilbao, Coop Himmelb(l)au à Lyon), FAV s’applique à une analyse de la ‘médiasphère’ qui vise à transformer le musée-conservatoire en un lieu d’actualités, présentant le musée lui-même comme l’événement sensationnel, pour assurer sa survie financière. Afin que l’individu, détribalisé, ingurgite sa ration d’images pieuses.

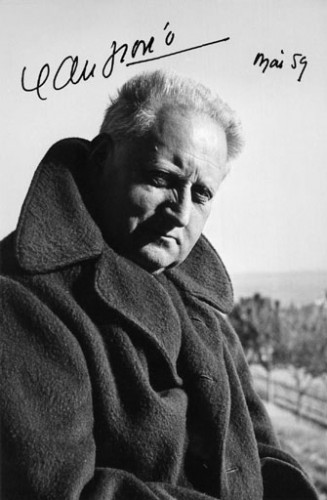

Emmanuel Ratier, documenté et vigilant, épingle une nouvelle monnaie norvégienne à l’effigie de Knut Hamsun, Prix Nobel enfermé à 85 ans dans un asile, après son éloge funèbre à Hitler. Bernard Kouchner, dénoncé par Pierre Péan, pour ses magouilles sous paravent humanitaire, et pour ses faux ‘camps d’extermination serbes’, s’en tient à accuser Péan d’antisémitisme, ce que Maurice Szafran et Joseph Cohen jugent être la mort du débat public.

Le gros dossier ‘L’arme géopolitique’ est assumé pour moitié par Alain Cagnat. Pour lui, trois affaires marquent le sort de la planète : l’oléoduc BTC/l’Irak/l’Afghanistan. Dès 1994, Halliburton (Dick Cheney) et Chevron (Condolezza Rice), pour affranchir les pétroles du Kazakstan du contrôle russe, projettent l’oléoduc BTC (de Bakou en Azerbaidjan, par Tbilissi en Georgie à Ceyhan en Turquie). En 2000, le PNAC (Project for a New American Century, de Cheney/Rumsfeld/Wolfowitz/Perle) programme la seconde guerre contre l’Irak, obstacle à l’hégémonie (énergétique) des States.

La ‘vieille Europe’ tente alors de dialoguer avec la Russie. La ‘jeune Europe’ orientale, revancharde, mise sur l’Amérique, seule à avoir résisté à l’URSS. Pour affaiblir l’Europe, les Etats-Unis accélèrent la dislocation de la poudrière multiculturelle des Balkans, y favorisant la pression islamiste (Albanie, Kosovo). Ils incitent l’Europe centrale à adhérer à l’UE et à l’OTAN, ce qui leur ouvre un double accès à la Mer Noire et présentent l’Iran (mais en fait la Russie) comme une menace (bouclier anti-missiles). Les Pays baltes (Lithanie/Lettonie) ayant pris le contrôle du grand oléoduc nord-ouest, la Russie entame la construction du BPS (Baltic Pipeline System) et Gazprom s’entend avec BASF et Ruhr Gaz pour mettre en place Northstream, que les Polonais s’ingénient à retarder. En Europe orientale et en Europe caucasienne : les Américains n’ont pas réussi, en Biélorussie, à déstabiliser le fidèle Loukachenko, ami des Russes.

Le GUAM (Organisation pour la démocratie et le Développement) s’affaire à détacher de l’influence russe l’Ukraine, la Georgie, l’Azerbaïdjan et la Moldavie. Il projette un oléoduc OBP entre la Mer Noire et la Pologne. Mais parallèlement, l’UE avec l’Allemagne et la Tchéquie fonde le Partenariat oriental, avec l’Europe orientale et caucasienne, y compris l’Azerbaïdjan. La Moldavie dépend fort de la Russie. L’Ukraine, d’abord emportée par la ‘révolution orange’ de Iouchtchenko, voit à présent sa ‘tsarine’ Ioulia Timochenko signer un accord avec Poutine dans la ligne d’un partenariat Europe-Russie indispensable à l’équilibre du continent. Reste en question la Crimée, rattachée à l’Ukraine par Khrouchtchev et qui compte 60% de Russes (75% à Sébastopol, base concédée à la flotte russe jusqu’en 2017 !). L’Arménie, fidèle à la Russie qui l’a sauvée des Ottomans, sous blocus de l’Azerbaïdjan et ravitaillée par l’Iran, compte sur sa puissante diaspora américaine.

L’Azerbaïdjan s’est épuré de ses Arméniens (pogroms en 1990) à l’exception du Nagorny-Karabakh (rattaché au pays par Staline), où ils sont encore 80%. Le pays détient d’énormes réserves de pétrole et de gaz. Puissamment soutenu par la Fondation Soros (dont il a néanmoins fait échouer la ‘révolution orange’), le président Aliyev joue l’équilibre. Les Azéris, chiites, sont travaillés par les islamistes iraniens. Dès son indépendance, la Géorgie, à qui Staline (géorgien lui-même) avait greffé trois territoires autonomes (Ossétie du Sud, Abkhazie et Adjarie), est entrée en guerre sanglante contre eux. Avec la ‘révolution des roses’, l’avocat newyorkais Michaïl Saakachvili a pris le pouvoir. Fort du soutien des Etats-Unis et d’Israël, il a lancé contre l’Ossétie du Sud une désastreuse opération, qui a révélé l’impuissance américaine et déterminé l’UE à dialoguer avec la Russie. Le Nord Caucase, qui groupe des républiques de la Fédération de Russie, musulmanes (Tcherkessie, Tchétchénie, Ingouchie, Daghestan) ou orthodoxe (Ossétie du Nord) est un patchwork multiculturel composé par Staline dans le but d’affaiblir chacune.

Ce sont des islamistes coriaces, que Poutine traite fermement (« jusque dans les chiottes »). Au Proche-Orient, Israël étant partie prenante des oléoduc BTC et gazoduc BTE vers la Turquie, il fallait que les Serbes soient virés du Kosovo. Toutefois, depuis la gaffe géorgienne, les Russes menacent les deux tracés. Dans les espérances occidentales, la Turquie devait hériter du ‘pouvoir de nuisance’ de la Russie. Bien que d’une stabilité douteuse, les Turcs peuvent affaiblir Russes comme Européens, chez qui, heureusement, les anti-turcs tiennent bon. C’est la Bible et leur propre histoire de Terre promise qui rapprocheraient les Américains d’Israël, leur treizième porte-avions. Toutefois, depuis le fiasco du Liban (2006) et l’échec de Tsahal à Gaza (2008), et avec sa nouvelle majorité explosive, la stabilité d’Israël ne tient plus qu’à l’instabilité de ses voisins. L’Egypte est gangrenée par les Frères musulmans, proches des Iraniens et du Hamas et qui contrôlent le Sinaï et la zone frontalière de Gaza. L’Arabie saoudite, ‘amie des Américains, achète sa tranquillité, en finançant les fondamentalistes ! Les Monarchies du Golfe ne sont que des lunaparks méprisés par tous les bons musulmans.

La Jordanie deviendra peut-être la Grande Palestine (si les Israéliens achèvent le ménage). La Syrie, hostile à Israël, est un des voyous de l’Axe du Mal, mais un interlocuteur incontournable. Le Liban n’existe que par le Hezbollah, qui en contrôle la moitié. L’Irak, après ses guerres Bush I et Bush II, a été officiellement pacifié par le général Petraeus (et l’accord avec le Mahdi chiite Moqtadar-al-Sadr). Sunites, chiites et Kurdes attendent pour reprendre leur guerre civile le départ des Américains. Lesquels ne resteraient que pour protéger les Kurdes (et leur pétrole). A défaut, ils auraient perdu pour rien quatre mille hommes, des centaines de milliards et gagné la haine de la planète. La concurrence entre les projets de gazoducs Nabucco c/Southstream (qui confronte l’UE à Gazprom russe et à ENI italienne) donne plusieurs longueurs d’avance aux seconds : les Russes ont déjà des accords avec la Hongrie, la Bulgarie, la Serbie, la Grèce et l’Autriche, de même qu’avec le Turkménistan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, alors que l’avenir de Nabucco est encore incertain. Si les potentats de cinq républiques ex-soviétiques d’Asie centrale ont d’abord été aisément subjugués par quelques dizaines de millions de dollars, le mouvement s’est renversé.

Le président Karimov d’Ouzbékistan a sévèrement réprimé une manifestation encouragée par les Américains, qui n’ont eu que le temps de lui rappeler les droits de l’Homme que déjà ils étaient expulsés. Cible des islamistes, il préfère se rapprocher des Russes. De même, le Turkménistan, qui ne tolère aucun soldat étranger, a préféré les Russes aux Américains. Le président Nazarbaiev du Kazakhstan, pris entre ses Kazakhs au sud et ses Russes (30%) au nord, maintient difficilement l’unité. Son pétrole voyage par l’oléoduc CPC et, pour son gaz, il est partie prenante avec le Turkménistan d’un accord avec la Russie. Le bail de la base spatiale russe de Baïkonour court jusqu’en 2014 et celle de Sary Chagoun jusqu’en 2050. Le Kirghizistan (peuplé d’Indoeuropéens) a fait l’objet d’une ‘révolution des tulipes’. Il s’est retourné depuis contre les Américain, qui doivent évacuer la base militaire qu’ils louaient fort cher, alors que les Russes en reçoivent gratuitement ! Le Tadjikistan, pays persanophone pauvre, voisin de l’Afghanistan, est en guerre civile larvée et est occupé à la fois par les Russes et par les Américains.

Pour la Mer Caspienne, les Américains nourrissent le projet d’une ‘Caspian Guard’ aéronavale, officiellement pour empêcher les trafics de drogue et d’armes, mais il leur manque d’avoir un pied dans un pays riverain. Puissance stable du Moyen-Orient, l’Iran, peuplé d’Indoeuropéens chiites, regorge de pétrole. Il a le soutien de tous les damnés de la terre (sunites comme chiites irakiens, Hezbollah, Hamas, Frères musulmans, Afghans et Kurdes). Il est partie dans un axe Moscou-Téhéran-Pékin. Il a même passé un accord gazier avec la Turquie. Il ne renoncera pas à sa bombe atomique. A défaut de pouvoir le vaincre, les Américains doivent le convaincre.

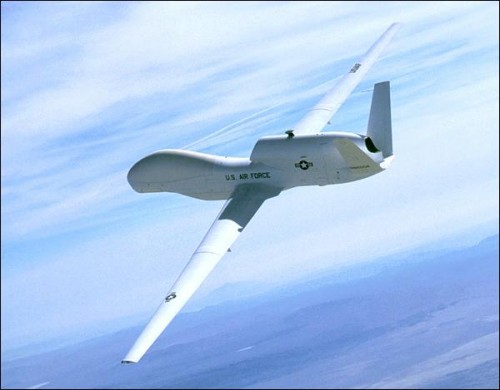

L’Afghanistan est une aberration britannique, une mosaïque de peuples en guerre par tradition, où les Américains ont joué les islamistes contre les soviétiques. Le gouvernement Karzaï ne contrôle qu’un cinquième du pays. Il est impossible à l’OTAN de gagner, ni d’empêcher les Afghan d’être les premiers producteurs mondiaux d’héroïne. Au Pakistan voisin, la CIA a arrosé les fous d’Allah avec des torrents de dollars. La contagion s’est étendue et les talibans en sont à menacer les voies de ravitaillement américaines. Les bombardements de représailles touchent essentiellement des civils et font de nouvelles recrues antiaméricaines. La guerre au Cachemire achève d’affaiblir le front ‘occidental’. OTSC et OCS sont deux alliances antiaméricaines : l’Organisation du traité de sécurité collective est une réplique de l’OTAN, qui a permis à l’Ouzbékistan et au Kirghizistan de se débarrasser de leurs troupes américaines ; l’Organisation de coopération de Shanghaï, rassemble, avec la Russie et la Chine, le Kazakhstan, le Khirgizistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan et elle a accepté l’Inde, le Pakistan, la Mongolie et l’Iran comme observateurs. L’Inde, le Japon et la Chine sont de faux colosses, peu impliqués encore dans le jeu géopolitique.

L’Inde, qui essaie une troisième voie occidentale, n’est en rien une nation. Elle est pratiquement en guerre avec le Pakistan (l’une comme l’autre ont la bombe atomique !). Le Japon est un satellite désarmé des Etats-Unis, dont la renaissance ne passera que par sa redécouverte des samouraïs. La Chine est une menace pour après-demain. Elle multiplie les relations avec la Russie et l’Iran et avec les républiques d’Asie centrale. Plus encore qu’avec les Tibétains, les Chinois ont des problèmes avec les Ouïghours, turcomongols musulmans sécessionnistes. Avec tout cela, les Américains ont perdu une partie de leurs pions et vont devoir abandonner un costume trop grand pour eux, les Russes ont regagné une grande partie de leurs positions et les Européens (UE) ont fait le mauvais choix.

Alain Cagnat, encore lui, pose le choix ‘Occident ou Eurosibérie ?’. L’Occident, protecteur de l’univers contre le Mal absolu du terrorisme, ce leurre destiné aux foules rendues stupides, se fissure. Obama promet un changement, dans la continuité car tout son entourage appartient au White Power. A l’inverse, dans la Russie (qu’on nous présentait comme définitivement humiliée), Poutine s’est attaqué aux oligarques (qu’on nous présentait comme des dissidents). Elle n’est plus une menace pour l’Europe et a intérêt à se rapprocher d’elle, ce que redoutent les Américains. Lesquels n’ont plus les moyens de leurs prétentions hégémoniques, avec une économie en faillite et une armée qui ne tolère pas les pertes ! Notre chance est l’Eurosibérie. Nos enfants ne nous pardonneront pas de la laisser passer, pas plus que nous ne devons pardonner à nos ancêtres d’avoir déclenché la première guerre mondiale.

Pour Pierre Vial, le gouvernement de la France, vendu à Washington, ne pouvait que déboulonner Aymeric Chauprade, esprit libre, de sa chaire de géopolitique au Collège Interarmées de Défense. Il y démontrait la nécessité pour la France et l’Europe de faire échec au mondialisme américain, produit de la finance newyorkaise. Chauprade avertit contre le potentiel révolutionnaire islamiste et conteste que les Etats-Unis aient les moyens de leur ‘destination divine manifeste’. Il mise au contraire sur la Russie, à qui ses richesses naturelles donnent les moyens de sa politique d’indépendance et de puissance.

Jean-Patrick Arteault annonce la guerre coloniale, dans la ligne de la géopolitique anglo-saxonne. Puissance maritime insulaire destinée à dominer le commerce, elle doit ‘contenir’ le continent, c’est-à-dire empêcher que la puissance réelle de celui-ci s’exprime.

Le messianisme judéo-yankee a nourri deux écoles de politique étrangère américaine. La première, Hard Power, divise le monde en vassaux ou en ennemis à abattre, au besoin par la force (R. Reagan, G. W. Bush). La seconde, Soft Power, préfère amener l’interlocuteur aux concessions, dans la voie d’un mondialisme cornaqué par l’oligarchie capitaliste et ses think tanks. La formule a l’avantage de sauver la face aux collaborateurs, à qui le berger fait oublier qu’ils ne sont que des moutons. Ils vendent à leur opinion publique l’image d’une Amérique bonne fille, qui nous a secourus et protégés contre l’indicible et qui mérite dès lors qu’on l’aide contre les méchants Afghans. Dans le genre Kollabo, le trio infernal de l’atlantisme français (Sarközy-Kouchner-Levitte) rêve de souffler aux Britanniques le rôle de premier caniche de Washington, apprenant à se plier sans donner le sentiment de se coucher. L’armée de terre américaine, qui veut guerroyer avec zéro mort, a un besoin urgent de supplétifs et, le dollar vacillant, de faire casquer les vassaux. Alors que le bourbier afghan est une nouvelle guerre coloniale qui ne pourra pas être gagnée, car son objectif géopolitique (entre autres, barrer à la Russie l’accès aux mers chaudes) ne satisfait pas les opinions publiques ni les combattants. Ceux-ci devraient se contenter d’apporter la démocratie et les droit de la femme à des moujahidins qui sont incomparablement mieux motivés à se défendre contre les mercenaires des oligarchies financières.

Pierre Vial clôture ce numéro en beauté. Et en chantant la profusion des beautés que vient de dévoiler l’archéologie dans les vestiges que ‘Nos ancêtres les gaulois et nos ancêtres les Germains’ nous ont laissés dans le Puy-de-Dôme, dans la Somme, en Corrèze, dans le coeur historique de Reims, à Saint Dizier en Haute-Marne. Le cliché des ‘barbares hirsutes’ a enfin rendu son âme dévote. Notamment entre les mains de Bossuet, pour qui la Providence avait choisi la voie lumineuse de la civilisation gréco-romaine pour apporter la vérité unique aux brutes sauvages de nos sombres forêts.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg