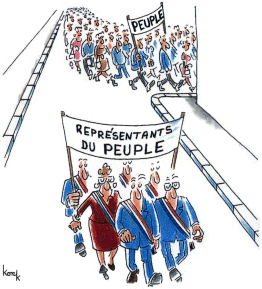

L’élection présidentielle française 2017 n’est pas une plaisanterie. Il s’y dessine un conflit lourd de conséquences entre deux conceptions radicalement opposées de la vie politique. D’une part, la « gouvernance », qui signifie l’administration de la société par une élite cooptée, sur le modèle des sociétés commerciales. D’autre part, le système traditionnel appelé « démocratie, » qui signifie que le peuple choisit ses dirigeants par des élections libres et loyales.

Historiquement, en France, les événements politiques ont tendance à caractériser des époques et à clarifier des dichotomies ; en l’occurrence, il s’agit de la distinction évanescente entre la gauche et la droite. Cette élection pourrait bien être un événement de cette sorte.

Qu’est-ce que la gouvernance ?

Il est de plus en plus clair que le pouvoir des élites transatlantiques a décidé depuis longtemps que la démocratie représentative traditionnelle n’est plus adaptée à un monde globalisé fondé sur la libre circulation du capital. En revanche, son modèle favori est « la gouvernance », terme emprunté au monde des affaires, et qui se rapporte à la bonne gestions de de grandes entreprises accordées dans la poursuite d’un objectif unique et visant à une efficacité maximale. Cette origine est évidente en bien des aspects de la gouvernance politique : unanimité obligatoire sur les « valeurs », renforcée par des médias organisés ; mise en œuvre de comités spécialisés pour fournir des suggestions sur des sujets délicats et rôle joué par la « société civile » ; recours à la psychologie et à la communication pour façonner l’opinion publique ; mise à l’écart des trublions et cooptation des leaders.

Ces traits caractérisent toujours davantage la vie politique de l’Ouest. Aux États-Unis, la transition de la démocratie à la gouvernance a été ménagée par le système bipartite, qui limite le choix des électeurs à deux candidats, sélectionnés et approuvés par les principaux actionnaires du business national, selon leur engagement à suivre le programme de la gouvernance. Tout cela fonctionnait gentiment, jusqu’à ce qu’Hillary Clinton, l’insurpassable favorite de !’élite tout entière, fut battue d’une choquante façon par un intrus non adoubé, Donald Trump. Si la réaction sans précédent de l’élite de la gouvernance montre combien elle est peu disposée à céder le pouvoir à un profane, la situation en France est encore plus claire. Trump représente à bien des égards un coup du sort, un loup solitaire, sans base populaire clairement définie et qui n’a, en l’état actuel, pas réussi à arracher le pouvoir à « l’État profond », demeuré loyal aux options de la gouvernance occidentale. La situation aux États-Unis demeure donc incertaine, mais le renversement s’affirme, bien que difficile à définir : ressentiment populaire contre les gouvernants globalisants, spécialement en raison des inégalités économiques et du déclin du niveau de vie pour la majorité de la population.

Hillary Clinton a réellement choisi de faire usage du mot « gouvernance » pour décrire ses objectifs, en partenariat avec Goldman Sachs et d’autres représentants de la « société civile ». Toutefois, elle n’était pas un aussi pur produit du système globalisant que ne l’est le candidat français Emmanuel Macron.

La gouvernance personnifiée

La première façon d’éclairer le rôle assigné à Macron est tout simplement de jeter un œil sur les médias : les couvertures stéréotypées à l’infini des magazines, les boniments débités, les interviews sur des platitudes – et jamais un mot de critique (tandis que ses principaux rivaux sont systématiquement dénigrés) . En janvier, Foreign Policy, présentait Macron à ses lecteurs comme « l’anglophone germanophile, que l’Europe politique attend».

Sa carrière professionnelle explique pourquoi les médias du courant dominant en Europe saluent Macron comme le messie.

Né à Amiens il n’y a que 39 ans, Emmanuel Macron a passé la plus grande partie de sa vie à l’école. Comme la plupart des dirigeants français il a été formé dans plusieurs des meilleures écoles de l’élite française, mais non dans la meilleure (pour les connaisseurs : il a échoué à Normale Supérieure ; mais il a « fait » Sciences-po et l’ENA). Les médias US paraissent impressionnés de ce qu’en cours de route, il ait étudié la philosophie ; mais ce n’est pas une affaire en France.

En 2004 il a réussi au concours de l’Inspection Générale des Finances, l’un des corps qui ont fait la réputation du système français depuis Napoléon. Les Inspecteurs des finances ont la garantie de l’emploi à vie et sont choisis comme conseillers économiques des administrations ou du secteur privé. À l’Inspection Générale des Finances, il fut distingué par Jean-Pierre Jouyet, haut fonctionnaire dans la cinquantaine, aux relations très influentes, qui le recommanda à Jacques Attali, le plus spectaculaire gourou intellectuel des 35 dernières années qui ait régalé les gouvernements français successifs de ses visions futuristes (Jérusalem capitale d’un futur gouvernement mondial, par exemple). En 2007 Attali coopte Macron dans sa super- élitiste « Commission pour la Libération de la Croissance », accréditée pour cornaquer la Présidence. Une étoile était née – une étoile du monde des affaires.

La commission Attali prépara une liste de 316 propositions explicitement dévolues à « instaurer une nouvelle gouvernance au service de la croissance ». Dans ce contexte, « croissance » signifie, naturellement, croissance des profits, par la réduction du coût du travail, la levée des barrières à la circulation du capital, la dérégulation. Les quarante membres de l’élite planifiant l’avenir de la France incluaient les présidents de la Deutsche Bank et de la firme suisse Nestlé. Ce qui fournissait au jeune Macron un très précieux carnet d’adresses.

En 2008, sur recommandation d’Attali, Macron fut engagé par la banque Rothschild à de hautes fonctions. Les commissions consécutives à l’achat de Nestlé pour neuf milliards de dollars firent de Macron un millionnaire.

À quoi devait-il cette ascension qui, il y a deux siècles, aurait fait le sujet d’un roman de Balzac ? Il était « impressionnant » rappelle Attali. Il cheminait avec tout le monde et « ne contrariait personne ».

Alain Minc, une autre star experte en tout, le définit un jour comme ceci : Macron est chic, mais par-dessus tout il fait un bon banquier parce qu’il est « charmant » – une qualité nécessaire pour faire « un métier de putes ».

Macron est fameux pour ses maximes pleines de sagesse, comme :

« Ce dont la France a besoin c’est de davantage de jeunes qui veulent devenir milliardaires ». Ou bien : « Qu’avons-nous à faire de programmes ? Ce qui compte c’est la vision. »

Ainsi Macron a-t-il lancé sa carrière sur la base de son charme et de sa « vision ». S’il a une vision claire, c’est certainement celle du chemin vers les sommets.

Formation de l’élite de la gouvernance

Ce chemin est pavé de contacts. Les membres de l’élite de la gouvernance opèrent par cooptation. Ils se reconnaissent les uns des autres, ils « se flairent entre eux », ils ont la même mentalité.

En ce moment, l’active police de la pensée est certes prompte à condamner les propos dénonçant la « gouvernance» comme des manifestations de la théorie du complot. Mais il n’y a pas de complot, parce que l’on n’en n’a pas besoin. Des gens qui pensent de la même façon agissent de concert, personne n’a à leur dire ce qu’ils ont à faire.

Ceux qui dénoncent toute allusion au « complot » paraissent croire que des gens qui possèdent un immense pouvoir, spécialement financier, ne se soucient pas d’en user. Ils préfèrent rester en retrait et disent « Au peuple de décider » ; comme, par exemple, George Soros.

En réalité, ceux qui détiennent le pouvoir, non seulement l’utilisent mais sont convaincus qu’ils doivent l’utiliser, pour le bien de l’humanité et du monde entier. Ils savent les choses mieux que quiconque, pourquoi donc devraient-ils laisser les décisions capitales aux masses ignorantes ? C’est pourquoi David Rockefeller a fondé la commission trilatérale il y a 40 ans, pour étudier comment résoudre la difficulté d’un « excès de démocratie »

De nos jours, des idéologues amusent les masses par des considérations sur eux-mêmes ; leurs groupes d’appartenance identitaire, le genre auquel ils pourraient appartenir, qui trahit qui, et qui est-ce qu’il faut « haïr » pour crime de « haine ».

Et pendant ce temps-là, l’élite se rencontre, se concerte et décide du meilleur...

Grâce à Jouyet, Macron fut coopté en 2007 dans un club appelé les Gracques (allusion à deux héros de l’histoire romaine) qui se consacre à étudier les « valeurs » découlant du rejet de l’État keynésien, impropre à la globalisation et au développement de l’Union européenne.

En 2011, il fut coopté dans le club de la Rotonde, qui entreprit de conseiller au président Hollande d’administrer à la France un « choc de compétitivité »… favorisant l’investissement par l’allègement de la dépense publique et des coûts du travail.

En 2012, il fut accueilli au sein de la Fondation Franco-américaine, réputée pour sélectionner les « jeunes leaders» du futur.

En 2014, Macron a décroché le gros lot. Le 31 mai et le 1er juin de la même année, il fut associé à la réunion annuelle du Bilderberg à Copenhague. Ce rassemblement ultra-secret des architectes de la « gouvernance » a été fondé en 1954 par le prince Bernhard des Pays-Bas. Aucun journaliste n’est autorisé à assister aux réunions du Bilderberg, mais les barons de la presse y vont, pour s’entendre sur le consensus qui doit être répandu dans les masses.

Et les programmes Politiques ? Que sont-ils ?

Avec toutes ses accréditations, Macron s’imposa comme conseiller économique de François Hollande en qualité de ministre de l’Economie, des finances et de l’économie numérique, sous le premier ministre Manuel Valls, où il promut vigoureusement la maison Attali, sur le prétexte de dynamiser « la croissance ». Entre autres choses, il inversa la politique de son prédécesseur en approuvant la vente à la General Electric d’un joyau de la couronne de l’industrie française, la branche énergie d’Alstom, dont dépend l’industrie nucléaire en France,

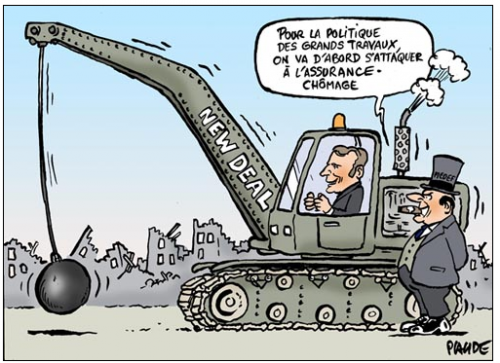

Ministre, Macron fut responsable des mesures les plus impopulaires de toute l’impopulaire présidence de Hollande. La loi dite « loi Macron » promouvant une dérégulation massive conforme aux directives de l’Union européenne, ne put obtenir l’approbation d’une majorité au parlement, et dut être promulguée par recours à l’article 49-3 de la Constitution, qui autorise le premier ministre à publier une loi sans vote.

Son exploit suivant fut plus voilé. Il élabora la « réforme » (c’est à dire le démantèlement partiel) de la loi française sur le travail, présentée au public sous le nom de la jeune ministre du Travail née au Maroc, Myriam El Khomri. Mme El Khomri n’avait pratiquement rien à voir avec « sa » loi, si ce n’est qu’elle prêtait son joli minois et son nom issu de la « diversité ethnique » à une législation furieusement impopulaire, qui fit descendre dans la rue pendant plusieurs semaines des foules de travailleurs protestataires, éclater le parti socialiste et obligea le premier Ministre Manuel Valls à recourir une fois de plus, à l’article 49-3 pour promulguer cette loi.

Ici l’histoire devient presque comique. Les coups et le choc de Macron au sein du gouvernement Hollande/Valls, détruisant pratiquement le parti socialiste français, l’a laissé divisé et démoralisé. La voie lui est ouverte désormais pour apparaître en champion héroïque du « futur », « ni à gauche ni à droite », de « la France des gagnants », dans son nouveau parti, « En marche » (ce qui peut signifier « toujours plus haut et vite »)

A présent, Macron s’est hissé au sommet des sondages, au coude à coude avec le coureur de tête Marine Le Pen, pour le premier tour du 23 avril et, par conséquent, favori pour le tour décisif du 7 mai. Son charme, qui lui a valu une brillante carrière de banquier et la flagornerie des médias de masse, fait merveille pour le porter à la présidence, par ses seuls appas juvéniles.

Les Medias et le peuple

Comme jamais auparavant, la presse et la télévision, d’où la plupart des gens tirent leur information, sont devenues non seulement unanimes dans leurs choix et sans scrupules dans leurs procédés, mais tyranniques pour condamner les sources d’information indépendantes, qu’elles taxent de « trucage » et de « fausseté». On devrait les qualifier de « médias de formatage des esprits ». L’objectivité appartient désormais au passé.

Il y a onze candidats officiels au poste de président de la République. L’extravagante admiration des médias de formatage des esprits pour Macron leur fait traiter ses rivaux les plus sérieux comme des délinquants, jeter quelques os à ronger à ceux dont l’élimination est certaine et ignorer les autres. Appuyé par ces médias de formatage, Macron est le candidat d’une gouvernance autoritaire, contre tous les autres candidats et la démocratie française elle-même.

Traduit de l’anglais par Philippe Renoux et Yves Branca.

———

Source : Site Counterpunch, tell the facts, name the names, 31 mars 2017.)

Diana Johnstone née en 1934, est une universitaire et journaliste américaine. Diplômée d’études slaves, elle a obtenu son doctorat à l’Université du Minnesota. Journaliste à l’Agence France Presse dans les années 1970, elle a séjourné en France, en Allemagne et en Italie, avant de s’installer définitivement à Paris en 1990. Ouvrages traduits en français :

- La Croisade des fous : Yougoslavie, première guerre de la mondialisation, Le Temps des Cerises, 2005

- Avec Stephen Lendmann et d’autres auteurs, Ukraine, le coup d’état fasciste orchestré par les Etats-Unis, article ‘Ukraine, nouveau rideau de fer » – édition Delga, Paris,2014 )

- Hillary Clinton : La reine du chaos, Delga, 2016

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg