“Los ingleses considerados como pueblo, son tan imprudentes, tan estrechos y tan poco prácticos en cosas políticas como cualquier otra nación. Pero poseen una tradición de confianza, pese a su gusto por los debates y las controversias públicas. La diferencia esta que el inglés es ‘objeto’ de un Gobierno con antiquísimos y triunfantes hábitos” – Oswald Spengler

Quito en el mundo de los siglos XVI Y XVII

Algo más de un lustro después de haber sido fundada San Francisco de Quito trascendió por primera vez al ámbito de las líneas geopolíticas europeas debido al descubrimiento del río más largo y caudaloso de la Tierra[1], llamado inicialmente por “los argonautas de la selva” sus descubridores españoles: “Río San Francisco de Quito” y finalmente “Río de las Amazonas”.

La expedición que había partido de Guayaquil y Quito en 1541 y llegó a célebre término en la desembocadura del “río-mar” en el Océano Atlántico en 1542. El conquistador y descubridor Francisco de Orellana firma en Valladolid las capitulaciones conformes con el Príncipe Regente de Castilla, Felipe de Austria, en ausencia de su padre Carlos I de Castilla y V del Sacro Imperio Romano Germánico, quien se encontraba fuera de España tratando sus asuntos europeos, entonces se le conceden los títulos de Adelantado y Capitán General de la Nueva Andalucía a Orellana que sin embargo no pudo ver sus expectativas cumplidas al morir tres años después en las playas Atlánticas del Amazonas que descubriera un 12 de Febrero de 1542[2].

Tuvo que transcurrir casi un siglo para que en 1637-38, el explorador Pedro de Texeira al servicio Felipe III de Portugal y IV de Castilla respectivamente, remontara el curso del Amazonas desde el Atlántico hacia Quito, reconfirmando así la posibilidad y la existencia de comunicación directa entre el Océano Atlántico y el Virreinato del Perú. Conformando así una realidad bi-oceánica de facto para los Reinos americanos con todas las implicaciones geopolíticas de este hecho de por medio. En 1639 la expedición se volvió a realizar desde Quito hacia el Gran Pará por decisión de las autoridades virreinales, pero en esta ocasión Texeira fue acompañado por los jesuitas Cristóbal de Acuña y Andrés de Artieda[3], personas de confianza de la Audiencia de Quito, delegados del Virrey del Perú. Por órdenes superiores Acuña realizaría una importante y mundialmente conocida crónica de esta exploración.

Entre 1542 y 1639 la Monarquía Hispánica tuvo prohibido a sus súbditos penetrar o escribir sobre el gran Río Amazonas.[4] “Oficialmente estaba proscrito describir al Amazonas geográficamente, peor darlo a conocer al mundo, pues, había el temor de que potencias enemigas, que asediaban el subcontinente sudamericano, “invadieran” el río-mar apropiado por España, cuando éste era todavía una maraña inexpugnable y su extensa cuenca fluvial era virgen para el mundo occidental, con la excepción de la incursión de Orellana… Tales potencias eran además Holanda, Inglaterra, Francia y Portugal, las cuales habían recibido ‘concesiones’ de la corona para ‘colonizar’ Guyanas y la desembocadura del río.”[5]

En 1640, Cristóbal de Acuña presentó su relación al Rey Felipe IV de España. Se llama a esta la “crónica breve” donde se incluía un mapa del curso del Amazonas hasta las faldas de los Andes con Quito como cabecera política de la región. Su informe y mapa, fueron prohibidos de publicarse por ser “estratégicamente importantes”[6], como se diría ahora “reserva geopolítica”… “en la jerga de seguridad del Consejo de Indias, los papeles de Acuña eran ‘clasificados’ para las preocupadas autoridades de la corona. Y por ello: ‘hásele mandado no saque a la luz nada, porque los enemigos no emprendan continuar esta navegación y perficcionarla’.”[7]

Debido a estos hechos “Acuña tuvo entonces que volver a escribir una segunda relación, eliminando de aquella los detalles geográficos y estratégicos inconvenientes a la Corona… la orientación de la segunda crónica será amplia y diversificada en secciones y apostillas elegantes. Esta es la crónica oficial, la que ha venido leyendo y conoce el mundo occidental desde los años señalados (1641, 1645). Su ficha es: Nuevo Descubrimiento del Gran río del Amazonas, el año de 1639, por la Provincia de Quito, en el Reyno del Perú. Madrid.”[8] [9]

Esta crónica tendrá tremendas consecuencias geopolíticas para el Imperio Hispánico.

1698: Inglaterra pone sus ojos en Quito.

Geopolíticamente hablando el primer documento público, o uno de los primeros documentos públicos ingleses que hace referencia a Quito[10] es la edición inglesa de 1698 de la crónica de Acuña: Voyages and discoveries in South America. The first up the river of Amazons to Quito in Peru, and back again to Brazil, perform’d at the Command of the King of Spain by Christopher d’ Acugna… Done into English from the Originals… London, printed for S. Buckley, 1698.[11] Aquí se señala acuciosamente:

“Las siguientes relaciones son de los descubrimientos de las partes más ricas del mundo, aún no pobladas por los europeos, y otras que aunque poco conocidas, dignas… por todas las bendiciones de paz, ningunas otras parecen tan encantadoras o rentables que (para) la navegación y el comercio, especialmente para la nación inglesa (el resaltado es mío), cuyo genio es mucho más inclinado a las mejoras en el mar y las plantaciones en el extranjero, las cuales traen gran riqueza al reino, particularmente esas en América, donde los españoles por su mala conducta han dado oportunidades a algunos de sus vecinos para poner una parte de la riqueza y el comercio de esta vasta tierra extensión de tierra. El frecuente saqueo de sus ciudades (poblaciones) y aprovechamiento (sic) de sus barcos por los ingleses, franceses, y los holandeses, puso a Felipe III en la búsqueda de nuevas vías de transporte de los tesoros de Perú, Chile, y (Nueva) Granada hacia España para lo cual [la costa en el Golfo de México es bien conocida tanto como las de Europa] ordenó desde la Corte en Madrid a los gobernadores de Brasil y Perú enviar (una misión) para intentar la navegación del gran río de las Amazonas, allí donde se encontraron (practicable o prácticamente en francés en el original) el oro, plata, y otras mercancías del Perú (la Real Audiencia de Quito incluida) y de países adyacentes que podrían ser enviados hacia el sur (down –sic) por el Pará, donde poner y abordar a los galeones que se encuentran menos expuestos allí, que en Cartagena, Porto Belo, o Vera Cruz, las averiguaciones (sobre) la boca de ese río son desconocidas y peligrosas a los extraños – extranjeros.”[12] [13]

Esta primordial declaración de los intereses sobre estas regiones “tan encantadoras” y “rentables para la navegación y el comercio, especialmente para la nación inglesa”, demuestra el inicio de un plan estratégico de desestabilización del Imperio Hispánico con el objetivo de sustraer del espacio español americano a las Provincias o Reinos de las Indias Occidentales para beneficio y usufructo de la esfera geoeconómica y comercial inglesa, es decir, para constituir a estas regiones en Estados tributarios de lo que más tarde se denominaría el Reino Unido de Gran Bretaña.

Notable es que en esta misma edición inglesa de la obra del Padre Acuña, se incluya un mapa del norte de la América del Sur: Perú, Quito, Reino de Granada (Kingdom of Granada), Los Quijos, Venezuela, Nueva Andalucía, Guyana, Carabuyanas y Brasil; con una precisión destacable para la época y donde el río Amazonas nace en Quito

La delineación geográfica del trazado del mapa se basa indudablemente y como se señala allí mismo en la relación de Acuña. Convirtiendo a Quito un objetivo estratégico inglés, la llave para las riquezas del Perú que podrían ser transportadas por el Amazonas hacia el Atlántico por el Pará como se menciona en la introducción precitada del libro.

Clara y acertada fue la previsión de las autoridades españolas en prohibir la difusión de los detalles relacionados a la cuenca del río Amazonas, donde los intereses de sus adversarios globales le acarrarían el desmembramiento de sus provincias ultramarinas.

1711: “Una propuesta para humillar a España”.

A comienzos del Siglo XVIII el atraso de España respecto de Francia e Inglaterra era considerable. En el intento de recuperar la supremacía española, la dinastía real de la Casa de Borbón inició una serie de transformaciones conocidas como reformas borbónicas. En América tales medidas fueron motivo de descontento y estimularon ideas de sedición sobre todo en los sectores afectados por las mismas. Carlos III fue el máximo exponente de esa voluntad de reformas, pretendiendo con estas hacer más eficiente la administración del Estado; liberar el comercio, impulsar la educación y las ciencias, aumentar los tributos, y sobre todo concentrar el poder político en la Corona violentando de esta manera muchos fueros tradicionales de las Españas europeas y americanas[14], generando así una severa crisis económica en el Reino de Quito.

El tramado de la historia nos devela que existieron intereses mucho más poderosos detrás de la crisis a lo largo del continente y en particular en Quito. En un folleto extraño por su poca difusión y perturbador por su alevosía titulado “Una propuesta para humillar a España”, escrito en 1711 en Inglaterra “por una persona de distinción” se menciona un funesto plan para acabar con la Monarquía Católica Hispánica, atacando su principales puntos y centros de poder y comercio, que entonces gravitaban en torno al núcleo continental del Virreinato del Perú, los actuales Ecuador, Perú y Bolivia. Se dice allí de Quito:

“…dada la considerable falta (?) que tienen de estas mercaderías (textiles ingleses), que tanto necesitan el consumo de ellas, aumentaría, porque nuestros productos y tales son irrazonablemente caros (debido a la restricción del libre comercio en ese entonces), por las razones ya mencionadas, y así los pobres y aún los comerciantes, hacen uso de las telas de Quito para sus vestidos y solo los mejores usan géneros y telas inglesas. Pero si de una vez, nosotros podemos fijar nuestro comercio, por el camino que yo propongo (directamente por Buenos Aires y a través del continente hacia el interior, sin tener que pasar por Cádiz), con seguridad, arruinaríamos, en pocos años, la manufactura de Quito (el resaltado es mío).”[15] [16]

Tal como sucedería finalmente hacia finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX hasta la mal llamada independencia. Irónicamente puedo decir que con sorpresa. Este se conformó entonces como un plan estratégico británico en 1711 para conquistar las Provincias de España en América.

La apertura del comercio trajo devastadoras consecuencias para Quito y la sierra centro-norte del actual Ecuador. Los paños ingleses introducidos a precios más bajos que los quiteños, significaron la pérdida del mercado del norte del Virreinato del Perú. La necesidad de remitir fondos para la defensa de Cartagena de Indias ocasionó la escasez del circulante. La crisis económica estuvo acompañada de una grave convulsión social ocasionada tanto por las rebeliones indígenas[17], como por la creciente incertidumbre de los barrios, quienes en forma tradicional protestaban contra esta situación al grito de “¡VIVA EL REY! – ¡ABAJO EL MAL GOBIERNO!”, demostrando así que ante todo y más allá del pronunciamiento el Rey era el Rey. Un Rey distante pero benévolo.

El largo siglo XVIII – Plan Maitland-Pitt

Desde la elaboración del plan para humillar a España que como se puede comprobar fehacientemente con los hechos históricos sucedidos desde entonces fue cumplido al pie de la letra hasta la formal secesión de Quito y de las demás Españas americanas respecto de la España europea, transcurrieron 111 años (1711-1822), un largo siglo XVIII decadente por causa de la acción externa de Inglaterra y de la extenuada biología política imperial hispana.

El general escocés Thomas Maitland diseñó en el año 1800 un “Plan para capturar Buenos Aires y Chile y luego emancipar Perú y Quito”, donde se expone como Inglaterra se propone la conquista de la América del Sur. Para 1804 este plan fue adoptado por el Primer Ministro británico William Pitt (el joven). Maitland en despacho a Pitt delimita la acción a ser concretada con estas palabras:

“Estimado Señor: Hace un tiempo tuve el honor de someter a su consideración el borrador de un plan para atacar los asentamientos españoles en el Río de la Plata. Mi objetivo era procurar a Inglaterra un beneficio grande, aunque en cierto modo limitado, abriendo un nuevo y extenso mercado para nuestras manufacturas… que tuviera como objetivo la emancipación de esas inmensas y valiosas posesiones y la apertura de una fuente de permanente e incalculable beneficio para nosotros, resultado de inducir a los habitantes de los nuevos países a abrir sus puertos y recibir nuestras manufacturas, de Gran Bretaña y de la India… Una expedición a Caracas desde las Antillas, y una fuerza enviada a Buenos Aires, podrían realmente proveer la emancipación de los colonos españoles en las posesiones orientales, pero el efecto de tal emancipación, aunque considerable, no podría jamás ser tenido por seguro en las más ricas posesiones de España en la costa del Pacífico, y es menester observar que la razón por la cual los españoles han asignado importancia a sus posesiones orientales es que ellas sirven como defensa para proteger sus más valiosas posesiones occidentales… Por lo tanto, yo concibo que, con vistas a un impacto sobre el conjunto de las posesiones españolas en Sud América, nada de sustancial puede lograrse sin atacar por ambos lados, aproximadamente al mismo tiempo (Nota del autor del artículo: Bolívar y San Martín), con un plan y una coordinación tales que nos permitan reducirlos, por la fuerza si fuera necesario, en todas sus inmensas posesiones sobre el Océano Pacífico.”[18]

¿Y Quito? Pues como señala el nombre del plan, los objetivos son el Perú y Quito:

“… un ataque sobre ambos lados sin conexión o relación entre sí, aun cuando ambos sean exitosos, no nos conduciría a nuestro gran objetivo que es abrir el comercio de toda Sudamérica (en concordancia con el plan de 1711)… La perspectiva de un beneficio inmediato e inmensa riqueza naturalmente inclinará a los participantes en esta operación a dirigir sus miradas, de inmediato, a las ricas provincias de Perú y Quito… Chile se convertiría en un punto desde el cual podríamos dirigir nuestros esfuerzos contra las provincias más ricas… El fin de nuestra empresa sería indudablemente la emancipación de Perú y México [Quito], lo cual solo se podrá mediante la posesión de Chile.”[19]

Así concluye el decisivo documento. La recóndita política exterior inglesa en esta ocasión había de coronar sus aspiraciones con los objetivos cumplidos pocos años más tarde. Simón Bolívar y José de San Martín fueron por lo tanto meros ejecutores de los planes británicos.

La invasión anglo – caribeña.

El capacitado historiador guayaquileño Jaime Rodríguez denominaría acertadamente al proceso de separación e independencia forzada por parte de las tropas bolivarianas como “la conquista del Reino de Quito”. El iluminado y anglófilo Bolívar[20] no tenía la intención de permitir a Quito, ni a Guayaquil, ni a Cuenca decidir sobre sus destinos:

“Los americanos no estaban subyugados por los ‘brutales españoles’: durante la mayor parte del Antiguo Régimen, la Monarquía española no mantuvo un ejército regular en América, y cuando se formó uno tras la Guerra de los Siete Años (1756-1763), la mayoría de los oficiales y soldados eran americanos. La Monarquía española nunca tuvo los recursos para dominar el Nuevo Mundo por la fuerza, especialmente después de seis años de guerra encarnizada en la Península y de la ocupación francesa de 1808-1814. La lealtad de los pueblos de la región (América) hacia la Monarquía española fue producto de una cultura política compartida y de los lazos sociales y económicos. En el caso específico del Ecuador, es importante situar la ‘revolución de Quito’ en un contexto más amplio y examinar lo que sucedió entre el fracaso de la Junta de Quito a finales de 1812 y la declaración de independencia de Guayaquil, a finales de 1820. En esa época había muy pocos españoles en América. Si el pueblo del Reino de Quito hubiera querido la independencia, podría haberse rebelado mucho antes de 1820. En lugar de ellos, ejércitos venidos de Colombia forzaron a Quito a aceptar su separación de la Monarquía española y a asumir un estatus secundario dentro de la nueva nación colombiana… irónicamente, la emancipación tuvo como resultado la conquista del Reino de Quito por parte de las fuerzas colombianas”.[21]

Inglaterra como instigadora de la subversión, no solo que permitió el reclutamiento de mercenarios, sino que alentó el mismo; llegaron en cantidades considerables los ingleses para engrosar las filas de los separatistas, completando 720 en 1817, a los que se sumaron nada menos que 5088 incorporados en 1819. Todos estos actuarían taxativamente para la consecución de los fines de sus amos.

Bolívar mandó a Antonio José de Sucre a Guayaquil con 700 soldados para la liberación de la sierra quiteña. Sucre se puso al mando no sólo de los efectivos colombianos, sino también de un contingente de tropas guayaquileñas e inglesas, estas últimas ordenadas en al Batallón Albión bajo el comando de los generales John Illingworth[22] y Daniel Florencio O’Leary[23] [24]. Una vez que Sucre se instaló en Guayaquil, intentó penetrar la sierra por Alausí, pero fracasó en dos ocasiones. En vista de esa experiencia, cambió de estrategia, incursionando por Cuenca, donde el poder realista había sido restaurado. Con la ayuda de un contingente enviado por San Martín, Sucre derrotó a las tropas realistas acantonadas en Cuenca en febrero de 1822. Las tropas realistas se retiraron a Quito donde estaba su comandante Melchor Aymerich. Luego Sucre avanzó hacía Quito con 3.000 efectivos enfrentándose exitosamente con el ejército realista de Melchor Aymerich en las faldas del Pichincha el 24 de mayo de 1822. Los 3000 mil efectivos que ganaron la Batalla del Pichincha eran mayormente soldados reclutados en Colombia, Venezuela e Inglaterra como correspondía al ejercito multinacional que había armado Bolívar, sin embargo no se encontraban quiteños en el mismo.

Julio Albi explica el siguiente dato fundamental acerca de la batalla de Pichincha:

“El Ejército realista, en la que sería su última batalla en el reino de Quito, estaba formado sobre todo por americanos. Los jinetes procedían todos del reclutamiento local (criollos y quiteños por tanto). En cuanto a los infantes, el batallón de Tiradores de Cádiz era ‘casi todo de europeos… y los otros Cuerpos españoles o realistas, compuestos de americanos’ ”[25]

Ingleses versus quiteños: Papel destacado en esta batalla fue el protagonizado por el Batallón Albión[26]. Carlos García Arrieche lo refiere así:

“La oportuna y decisiva participación del Albión en Pichincha, en aquel memorable 24 de mayo de 1822, ha quedado perpetuada y reconocida en el fragmento del parte oficial del combate emitido por el general Sucre, donde expresa: ‘Las municiones se estaban agotando… Tres compañías del Aragón, el mejor batallón realista estaban ya a punto de flanquear a los patriotas, cuando llegaron, con el resto del parque, las tres compañías del Albión, con su coronel Mackintosh a la cabeza; y entrando con la bizarría que siempre ha distinguido a este cuerpo, puso en completa derrota a los de Aragón.”[27]

Presagio de un futuro de dominación y coloniaje económico, cultural y cada tanto –cuando lo ameritara- político. La luz que vino del norte arrasó con todo a su paso.

Después de la celebración del triunfo, Sucre presionó al ayuntamiento quiteño para que incorporara al territorio de la Real Audiencia de Quito a la República de Colombia. Aunque algunos miembros de la aristocracia quiteña se resistieron, el ayuntamiento finalmente cumplió con el pedido de Sucre. En junio de 1822, Bolívar entró a Quito después de haber derrotado a efectivos realistas en Pasto.

“Aceptando las exigencias británicas dentro de los rumbos trazados por Bolívar” el 18 de abril de 1825 se firmó entre los plenipotenciarios de Gran Bretaña y la Gran Colombia el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, “que no difiere sustancialmente” de los tratados celebrados ese mismo año por las Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile, y más tarde por Perú y México con la gran potencia talasocrática. Para cuando el Ecuador se constituyó como un Estado “soberano” separado de la Gran Colombia en 1830, ya tenía normadas sus relaciones exteriores, comerciales y políticas, en condiciones de exclusividad con Inglaterra, aún antes de dotarse de su norma fundamental, de su primera Constitución.[28]

The Aftermath: Colofón del vasallaje.

Finalmente, la geopolítica inglesa había extendido exitosamente las líneas de sus redes hasta Quito como pretendía desde 1698. El hemisferio americano había sido transferido de Provincias o Reinos de España a Estados tributarios ingleses. Leviatán se había impuesto sobre Behemot y la isla (extra-europea) del creciente interior se enseñoreaba en el creciente exterior de la tierra, en la periferia del mundo desarrollado como se diría hoy.

El general Juan José Flores –venezolano de nacimiento-, primer presidente del Estado del Ecuador (tributario de Inglaterra) desde mayo de 1830 –sin la denominación de República por entonces-, lo reconocería por decreto con estos términos:

“Juan José Flores, Presidente del Estado del Ecuador, etc. Habiendo tenido noticias oficiales de la muerte de S.M.B. el Rey Jorge IV y deseando dar un testimonio público del gran sentimiento que ha cabido al Gobierno de ese Estado y a todos sus habitantes, por la pérdida de un monarca que ha sido el más firme apoyo de nuestros derechos en la gloriosa contienda de la libertad e independencia de Colombia y que supo estrechar con ella muy leales y francas relaciones de amistad, comercio y navegación.

Decreta:

Art. 1°- Todos los individuos del Ejército y Marina (¿Cuál marina? ¿Los mercenarios y súbditos ingleses como el almirante Illingworth acaso?) llevarán por ocho días consecutivos desde la publicación de este Decreto, el luto prevenido por el Reglamento sobre divisas y uniformes de 20 de julio de 1828. (!)

Art. 2°- Por igual tiempo pondrán todos los empleados públicos un lazo negro en el brazo izquierdo y en particular en el sombrero. (!)

Art. 3°- El Ministro Secretario del Despacho, queda encargado de la ejecución.

Quito, a 28 de Octubre de 1830.

J.J. Flores.”[29]

Con estos rigurosos honores a un monarca británico iniciábamos pomposamente nuestra vida “independiente”.

------------------------

[1] Los más recientes estudios geográficos dan cuenta del Amazonas desde su origen fluvial es el más largo del mundo con 6800 km, seguido por el Nilo con 6756 km.

[2] Salvador Lara, Jorge, Quito y el Emperador Carlos V, Quito, 1958.

[3] Andrés de Artieda, Lector de Teología del colegio de Quito. Desconozco si el Padre Artieda era criollo o no.

[4] Burgos Guevara, Hugo, La crónica prohibida. Cristóbal de Acuña en el Amazonas, Ed. Fonsal, Quito 2005, pág. 17

[5] Ibídem

[6] Ibídem, pág. 89

[7] Ibídem

[8] Ibdídem, pág. 19 “Adicionalmente debemos mencionar que el Memorial de Acuña, elevado al Real Consejo de Indias el 20 de marzo de 1641, tuvo una primera edición con el título mencionado antes. No quedan ejemplares de esta obra, por lo que ha circulado más la Relación reproducida en la conocida crónica del padre Manuel Rodríguez, El Marañón y el Amazonas, publicada en 1684. Todas las ediciones siguientes, en inglés, francés, portugués, alemán y español, se han basado en la edición de 1684.”

[9] Ibídem, págs. 91-92. Autoridad como Jaime Regan dice de este libro: “De ella quedan muy pocos ejemplares en el mundo, llegándose a cotizar uno de ellos en el mercado de anticuario en USA $10.000 (USD)”. “No se debe confundir esta segunda crónica con la primera, no solo por las implicaciones de deformación histórica, sino porque la primera ha permanecido enclaustrada en Roma, y su identidad ha sido confundida ante la conciencia mundial. La crónica primigenia, escrita por Acuña, reza así: RELACION DEL DESCUBRIMIENTO DEL RÍO DE LAS AMAZONAS OY [sic] RIO DE SAN FRANCO DEL QUITOY DECLARACIÓN DEL MAPA EN DONDE ESTÁ PINTADO. Fue encontrada por Hugo Burgos G. en Archivum Romanum Societatis Iesu (Letras Annuas de la Vice provincia de Quito y el Nuevo Reino en los Reynos del Peru 1605-1669, R.et Q. 15I,-9, Folio 274-280). El documento es manuscrito, paleografía jesuítica de comienzos del siglo XVII.”

[10] Como lo hemos referido: entiéndase que al referirnos a Quito abarcamos a todo el actual territorio de la República del Ecuador, de la entonces Real Audiencia de Quito (que incluía territorios del actual sur de Colombia y norte del Perú) y del conocido Reino de Quito-del denominado Departamento del Sur de la Gran Colombia-. La Audiencia y finalmente Capitanía General de Quito –Sede virreinal de facto con Mourgeon-.

[11] Voyages and discoveries in South America. The first up the river of Amazons to Quito in Peru, and back again to Brazil, perform’d at the Command of the King of Spain by Christopher d’ Acugna… Done into English from the Originals… London, printed for S. Buckley, 1698. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia de la Repúplica Argentina – Buenos Aires. Se señala en la introducción al mismo: “Accordingly they departed (Father d’ Acugna and Pedro d’ Texeira) from Quito Jan. 16. 1639 and arrived at Para Dec. 12. following. Thence he went into Spain, and presented to the King his Master an –amuse- relation of the said River; which was published at Madrid in 1641, and entitled Nuevo descubrimiento del gran Río de las Amazonas, in 4…”

[12] Ibídem, Introducción, traducción del autor del presente artículo.

[13] Un precedente histórico del denominado eje multimodal Manta-Manaos.

[14] Espinosa Fernández de Córdoba, Carlos, Historia del Ecuador en contexto regional y global, Ed. Lexus, Barcelona – España, 2010., pág. 432.

[15] “Una persona de distinción”, Una propuesta para humillar a España, traducción, advertencia preliminar y notas del Capitán de Fragata Bernardo N. Rodríguez, Ed. Del Comando en Jefe de la Armada de la República Argentina, Libros e impresos raros, Buenos Aires, 1970, pág. 20

[16] “Curiosamente” esta ruta de “libre comercio” que preveía el folleto citado fue la misma ruta que utilizó José de San Martín para su campaña “libertadora” desde Buenos Aires al Perú y culminada por las huestes de Lavalle en las batallas de Riobamba y Pichincha, campaña que se vería rematada con sendos tratados comerciales con Inglaterra.

[17] El historiador Carlos Espinosa Fernández de Córdoba señala al respecto: “Hay que recordar que la fiebre de sublevaciones indígenas que persistió a lo largo del siglo anterior (siglo XVIII) no constituyó una verdadera amenaza al sistema imperante”, Ob. Cit., pág. 437

[18] En: Terragno, Rodolfo H., Maitland & San Martín, Universidad Nacional de Quilmes – Argentina, 1998; y Diario íntimo de San Martín. Londres 1824. Una misión secreta, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2009.

[19] En: Terragno, Rodolfo H., Maitland & San Martín, Universidad Nacional de Quilmes – Argentina, 1998; y Diario íntimo de San Martín. Londres 1824. Una misión secreta, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2009.

[20] Así opinaba el “Libertador” sobre Quito: “… hombres tan malvados e ingratos. Yo creo que le he dicho a Vd., antes de ahora, que los quiteños son los peores colombianos. El hecho es que siempre lo he pensado, y que se necesita un rigor triple que el que se emplearía en otra parte. Los venezolanos son unos santos en comparación de esos malvados. Los quiteños y los peruanos son la misma cosa: viciosos hasta la infamia y bajos hasta el extremo. Los blancos tienen el carácter de los indios, y los indios son todos truchimanes, todos ladrones, todos embusteros, todos falsos, sin ningún principio de moral que los guíe.” Bolívar a Santander, Pativilca, 7 de enero de 1824, en Vicente Lecuna, Cartas del Libertador, Tomo IV, págs. 12-14.

[21] Rodríguez, Jaime, La revolución política durante la época de la independencia - El Reino de Quito 1808- 1822,Coporación editora nacional, Biblioteca de Historia Volumen N° 20, Quito, 2006,, págs. 35, 36, 37

[22] Illingworth es ancestro de muchos oligarcas ecuatorianos y de algún separatista guayaquileño. Como Jefe de la Escuadra unida del Perú y Colombia, sostuvo el sitio de El Callao y conjuntamente con el general Salom; “tuvo el privilegio” de recibir la capitulación de esa plaza fuerte –el último baluarte del Imperio en la América del Sur- el 21 de enero de 1826.

[23] Representando al gobierno británico asistió a los solemnes actos del traslado de los restos del “Libertador” a Caracas, en 1842 colaborando para que las ceremonias resultasen “dignas” del célebre hombre. Al sugerir en una comunicación al Foreign Office –para quien trabajaba desde 1840 cuando se reincorporó formalmente al servicio de “Su Majestad Británica”- la conveniencia de enviar un navío de guerra para escoltar al barco que conduciría a La Guaira desde Santa Marta, las cenizas de Bolívar, O’Leary recalcaba: “Ningún gesto podrá satisfacer más a los pueblos de Venezuela y Colombia que esta muestra de respeto a la memoria de un hombre de Estado que en toda su vida pública mostró siempre un sincero deseo de mantener estrechas relaciones con Inglaterra”.

[24] Cabe destacar que muchos de estos ingleses y sus descendientes pasaron a formar parte de la oligarquía plutocrática ecuatoriana, paradigmáticamente representados por la familia Wright, gracias a las propiedades y dineros robados a sus legítimos dueños por acción y “gracia” del “Libertador” que supo como recompensar a sus mercenarios.

[25] Albi, Julio, Banderas olvidadas- El Ejército realista en América”, Ed. De Cultura Hispánica, Madrid, 1990, pág. 328

[26] García Arrieche, Carlos, Británicos en la Emancipación Ecuatoriana, aparecido en el Boletín de la Academia Nacional de Historia Vol. 59, núm. 127-128, ene-dic. 1976, Quito, pág. 54

[27] Ibídem.

[28] Este Tratado mantendría su plena vigencia hasta cuando se firmó otro de índole similar esta vez entre el Ecuador ya como República separada y Gran Bretaña durante el gobierno de Diego Noboa.

[29] Homenaje póstumo del Gobierno ecuatoriano, por la memoria de S.M.B. el Rey Jorge IV, de Gran Bretaña en Historia Diplomática de la República del Ecuador del Dr. Jorge W. Villacrés Moscoso, quien señala al respecto: “Entre los actos más significativos y por cierto curiosos, que merecen resaltarse en las relaciones entre nuestro país e Inglaterra, figura el homenaje póstumo, que rindió el Gobierno Ecuatoriano, presidido por ese entonces por el General Juan José Flores, con motivo de la muerte de S.M.B. el Rey Jorge IV, y lo hizo mediante el decreto correspondiente datado el 28 de octubre de 1830, es decir a los pocos meses de haberse separado el Ecuador de la Gran Colombia y constituídose en estado independiente.”

L’objectif essentiel du spectacle de la domination capitaliste est d’anéantir toute compréhension de ce qui fait l’être de l’histoire vivante de telle sorte que la dictature démocratique du marché puisse organiser avec magnificence la totale ignorance de tout ce qui ad-vient par la falsification complète de la totalité de ce qui s’est passé.

L’objectif essentiel du spectacle de la domination capitaliste est d’anéantir toute compréhension de ce qui fait l’être de l’histoire vivante de telle sorte que la dictature démocratique du marché puisse organiser avec magnificence la totale ignorance de tout ce qui ad-vient par la falsification complète de la totalité de ce qui s’est passé.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

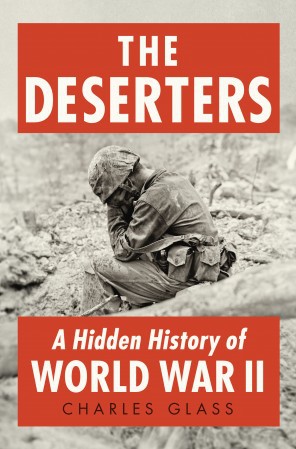

Digg En Allemagne, on dresse depuis 1986 des monuments aux déserteurs allemands de la seconde guerre mondiale. En Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, personne, jusqu’il y a peu, ne voulait aborder cette thématique historique des déserteurs des armées de la coalition anti-hitlérienne. Charles Glass, ancien correspondant d’ABC pour le Moyen Orient, otage de milices chiites au Liban pendant 67 jours en 1987, vient d’innover en la matière: il a brisé ce tabou de l’histoire contemporaine, en racontant par le menu l’histoire des 50.000 militaires américains et des 100.000 militaires britanniques qui ont déserté leurs unités sur les théâtres d’opération d’Europe et d’Afrique du Nord. Le chiffre de 150.000 hommes est énorme: cela signifie qu’un soldat sur cent a abandonné illégalement son unité.

En Allemagne, on dresse depuis 1986 des monuments aux déserteurs allemands de la seconde guerre mondiale. En Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, personne, jusqu’il y a peu, ne voulait aborder cette thématique historique des déserteurs des armées de la coalition anti-hitlérienne. Charles Glass, ancien correspondant d’ABC pour le Moyen Orient, otage de milices chiites au Liban pendant 67 jours en 1987, vient d’innover en la matière: il a brisé ce tabou de l’histoire contemporaine, en racontant par le menu l’histoire des 50.000 militaires américains et des 100.000 militaires britanniques qui ont déserté leurs unités sur les théâtres d’opération d’Europe et d’Afrique du Nord. Le chiffre de 150.000 hommes est énorme: cela signifie qu’un soldat sur cent a abandonné illégalement son unité.

Le drame de la configuration intellectuelle politique française, surtout à gauche mais aussi à droite, c’est la prévalence de l’idéologie sur l’expérience ; autrement dit, une mauvaise articulation entre la théorie et la pratique. Karl Popper et Claude Bernard, le formulateur de la « méthode expérimentale », avaient montré que dans les sciences exactes, la théorie et la pratique doivent sans cesse s’articuler en un permanent mouvement d’aller-retour, de feed back : on formule d’abord une théorie et puis on la corrige par l’expérimentation et alors, une nouvelle théorie est formulée, jusqu’à ce que les deux termes s’ajustent.

Le drame de la configuration intellectuelle politique française, surtout à gauche mais aussi à droite, c’est la prévalence de l’idéologie sur l’expérience ; autrement dit, une mauvaise articulation entre la théorie et la pratique. Karl Popper et Claude Bernard, le formulateur de la « méthode expérimentale », avaient montré que dans les sciences exactes, la théorie et la pratique doivent sans cesse s’articuler en un permanent mouvement d’aller-retour, de feed back : on formule d’abord une théorie et puis on la corrige par l’expérimentation et alors, une nouvelle théorie est formulée, jusqu’à ce que les deux termes s’ajustent.

En 1912, nos dirigeants savaient qu'ils allaient engager la France dans une grande guerre. Mais, les élections approchant, ils s'efforçaient de tromper l'opinion publique. Sans entrer dans un quelconque débat idéologique, mais les évènements des Inventaires contre les catholiques, purgeant l’armée d’officiers écartés par religion, l’affaire des Fiches, l’Affaire Dreyfus affaiblissant nos services de renseignement et encore l’armée, permirent à l’Allemagne d’avoir la supériorité sur notre pauvre pays déjà bien affaibli. 1914 c’est la Mobilisation Générale. Dès les premiers jours de la guerre, la France paysanne fut atteinte de plein fouet par cet appel aux armes. Aussitôt la déclaration de guerre, 30 % de la population active masculine est retirée en quelques jours des usines et des champs. Sur les 5 200 000 actifs masculins c’est entre 1 500 000 et 2 millions qui quittent leurs fermes et cela dans les premiers jours du mois d’août, en pleine moisson. On se demande d’ailleurs pourquoi le gouvernement républicain procédait si soudainement à cette « levée en masse » puisque par ailleurs il croyait, comme la plupart des têtes pensantes de l’époque, que le conflit ne durerait que quelques mois. Il faut voir, dans l’improvisation et le désordre qui marquèrent les premiers jours de la Grande Guerre, à la fois l’impéritie et l’incapacité du personnel politique républicain, à l’instar des « grands ancêtres» faisant face 122 ans plus tôt dans la plus complète anarchie aux conflits qu’ils avaient eux-mêmes provoquée.

En 1912, nos dirigeants savaient qu'ils allaient engager la France dans une grande guerre. Mais, les élections approchant, ils s'efforçaient de tromper l'opinion publique. Sans entrer dans un quelconque débat idéologique, mais les évènements des Inventaires contre les catholiques, purgeant l’armée d’officiers écartés par religion, l’affaire des Fiches, l’Affaire Dreyfus affaiblissant nos services de renseignement et encore l’armée, permirent à l’Allemagne d’avoir la supériorité sur notre pauvre pays déjà bien affaibli. 1914 c’est la Mobilisation Générale. Dès les premiers jours de la guerre, la France paysanne fut atteinte de plein fouet par cet appel aux armes. Aussitôt la déclaration de guerre, 30 % de la population active masculine est retirée en quelques jours des usines et des champs. Sur les 5 200 000 actifs masculins c’est entre 1 500 000 et 2 millions qui quittent leurs fermes et cela dans les premiers jours du mois d’août, en pleine moisson. On se demande d’ailleurs pourquoi le gouvernement républicain procédait si soudainement à cette « levée en masse » puisque par ailleurs il croyait, comme la plupart des têtes pensantes de l’époque, que le conflit ne durerait que quelques mois. Il faut voir, dans l’improvisation et le désordre qui marquèrent les premiers jours de la Grande Guerre, à la fois l’impéritie et l’incapacité du personnel politique républicain, à l’instar des « grands ancêtres» faisant face 122 ans plus tôt dans la plus complète anarchie aux conflits qu’ils avaient eux-mêmes provoquée. Depuis la plus haute antiquité, il n'y a pas de régime au monde qui ait fait massacrer autant d'hommes que les Républiques en France. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lorsque les Spartiates en danger avaient fait appel aux Ilotes, ils ne se comportaient pas plus ignominieusement envers eux que l'on fait les Républiques avec les combattants de la grande guerre. Dans un numéro de cette remarquable publication qu'est «le Touring Club de France», Yvan Christ a décrit «Les Invalides», créées par Louis XIV pour des anciens combattants qui n'étaient, à cette époque-là, que des mercenaires, et que l'on traitait avec mille fois plus d'égards que les Anciens combattants d'aujourd'hui. L’humanité des rois de France était telle, que Louis XV, fut après Fontenoy plébiscité comme grand humaniste européen grâce au fait qu’il fit soigner avec grande attention tous les blessés ennemis, jusqu’à mettre à disposition son propre médecin…

Depuis la plus haute antiquité, il n'y a pas de régime au monde qui ait fait massacrer autant d'hommes que les Républiques en France. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lorsque les Spartiates en danger avaient fait appel aux Ilotes, ils ne se comportaient pas plus ignominieusement envers eux que l'on fait les Républiques avec les combattants de la grande guerre. Dans un numéro de cette remarquable publication qu'est «le Touring Club de France», Yvan Christ a décrit «Les Invalides», créées par Louis XIV pour des anciens combattants qui n'étaient, à cette époque-là, que des mercenaires, et que l'on traitait avec mille fois plus d'égards que les Anciens combattants d'aujourd'hui. L’humanité des rois de France était telle, que Louis XV, fut après Fontenoy plébiscité comme grand humaniste européen grâce au fait qu’il fit soigner avec grande attention tous les blessés ennemis, jusqu’à mettre à disposition son propre médecin…

"Evolution des dangers et des menaces : ouvrons les yeux" : tel est le thème du colloque organisé au Sénat le 29 janvier prochain sous l'égide de l'Institut Jean Lecanuet, avec le concours scientifique du DRMCC, Département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines de l'université Paris-II Panthéon-Assas. Présidée par Yves Pozzo di Borgo, sénateur de Paris, cette journée d'études est ouverte à tous sous réserve d'inscription préalable (

"Evolution des dangers et des menaces : ouvrons les yeux" : tel est le thème du colloque organisé au Sénat le 29 janvier prochain sous l'égide de l'Institut Jean Lecanuet, avec le concours scientifique du DRMCC, Département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines de l'université Paris-II Panthéon-Assas. Présidée par Yves Pozzo di Borgo, sénateur de Paris, cette journée d'études est ouverte à tous sous réserve d'inscription préalable (