James J. O'Meara

Ex: http://www.counter-currents.com/

We’ve been very pleased by the response to our essay “The Eldritch Evola,” which was not only picked up by Greg Johnson (whose own Confessions of a Reluctant Hater is out and essential reading) for his estimable website Counter-Currents, but even managed to lurch upwards and lay a terrible, green claw on the bottom rung of the “Top Ten Most Visited Posts” there in January.

Coincidentally, we’ve been delving into the newer Penguin Portable Henry James, being a sucker for the Portables in general, and especially those in which a wise editor goes to the trouble of cutting apart a life’s work of legendary unreadability and stitching together a coherent, or at least assimilable, narrative, for the convenience of us amateurs, from Malcolm Cowley’s first, the legendary Portable Faulkner

that rescued “Count No-Account,” as he was known among his homies, to the recent Portable Jack Kerouac

epic saga recounted by Ann Charters.

The “new” Portable Henry James attempts something of the sort (as opposed to the older one, which was your basic collection) by recognizing the impossibility of even including large excerpts from the “major” works, and instead gives us some of the basic short works (Daisy Miller, Turn of the Screw, “The Jolly Corner,” etc.) and then hundreds of pages of travel pieces, criticism, letters, even parodies and tributes, as well a a list of bizarre names (Cockster? Dickwinter?) and above all, in a section called “Definition and Description,” little vignettes, often only a paragraph, exemplifying the Jamesian precision, a sort of anthology of epiphanies, the great memorable moments from “An Absolutely Unmarried Woman” to “An American Corrected on What Constitutes ‘the Self’” from the novels, and similar nonfiction moments from James’ travels, such as “The Individual Jew” to “New York Power” to “American Teeth” and “The Absence of Penetralia.”

The latter section in particular is part of a defense which the editor seems to feel needs to be mounted in his Introduction, of the Jamesian “difficult” prose style (as are the collection of tributes, including the surprising, to me at least, Ezra Pound).

I bring these two together because I could not help but think of ol’ Lovecraft himself in this context. Is Lovecraft not the corresponding Master of Bad Prose? As Edmund Wilson once quipped, the only horror in Lovecraft’s corpus was the author’s “bad taste and bad art.”

One can only imagine what James would have thought of Lovecraft, although we know, from excerpts here on Baudelaire and Hawthorne, what he thought of Poe, and more importantly, of those who were fans: “to take [Poe] with more than a certain degree of seriousness is to lack seriousness one’s self. An enthusiasm for Poe is the mark of a decidedly primitive stage of reflection”; James may even have based the poet in “The Aspern Papers,” a meditation on America’s cultural wasteland, on Poe. However, his distaste is somewhat ambiguous, as compared with Baudelaire, Poe is “vastly the greater charlatan of the two, as well as the greater genius.”

For all his “better” taste and talent for reflection, it’s little realized today, as well, that James’s reputation went into steep decline after his death, and was only revived in the fifties, as part of a general reconsideration of 19th century American writers, like Melville, so that even James could be said to have, like Lovecraft, been forgotten after death except for a small coterie that eventually stage managed a revival years later.

Are James and Lovecraft as different as all that? One can’t help but notice, from the list above, that a surprising amount of James’s work, and among it the best, is in the ‘weird’ mode, and in precisely the same “long short story” form, “the dear, the blessed nouvelle,” in which Lovecraft himself hit his stride for his best and most famous work. (Both “Daisy Miller” and “At the Mountains of Madness” suffered the same fate: rejection by editors solely put off by their ‘excessive’ length for magazine publication.) The nouvelle of course accommodated James’ legendary prolixity.

The editor, John Auchard, puts James’s prolixity into the context of the 19th century ‘loss of faith.’ Art was intended to take the place of religion, principally by replacing the lost “next world” by an increased concentration on the minutia of this one. Experience might be finite, but it could still “burn with a hard, gem-like flame” as Pater famously counseled.

That counsel, of course, took place in the first, then self-suppressed, then retained afterword to his The Renaissance. René Guénon has in various places diagnosed this as the essential fraud of the Renaissance, the exchange of a vertical path to transcendence for a horizontal dissipation and dispersal among finite trivialities, usually hoked-up as “man discovered the vast extent of the world and himself,” blah blah blah. As Guénon points out, it’s a fool’s bargain, as the finite, no matter how extensive and intricate, is, compared to the infinite, precisely nothing.

Baron Evola, on the other hand, distinguishes several types of Man, and is willing to let some of them find their fulfillment in such worldliness. It is, however, unworthy of one type of Man: Aryan Man. See the chapter “Determination of the Vocations” in his The Doctrine of Awakening: The Attainment of Self-Mastery According to the Earliest Buddhist Texts.

So the nouvelle length accumulation of detail and precision of judgment, in James, is intended to produce some kind of this-worldly ersatz transcendence. Was this perhaps the same intent in Lovecraft, the use of the nouvelle length tale to pile up detail until the mind breaks?

Lovecraft of course was also a thorough-going post-Renaissance materialist, a Cartesian mechanist with the best of them; when he finally got “The Call of Cthulhu” published, he advised his editor that:

Now all my tales are based on the fundamental premise that common human laws and interests and emotions have no validity or significance in the vast cosmos-at-large. One must forget that such things as organic life, good and evil, love and hate, and all such local attributes of a negligible and temporary race called mankind, have any existence at all.

But as John Miller notes, this is exactly what is needed to produce the Lovecraft Effect:

That’s nihilism, of course, and we’re free to reject it. But there’s nothing creepier or more terrifying than the possibility that our lives are exercises in meaninglessness.

What is there to choose, between the unrealized but metaphysically certain nothingness of the Jamesian finite detail, and the all-too-obvious nothingness of Lovecraft’s worldview?

What separates James from Lovecraft and Evola is, along the lines of our previous effort, is precisely what T. S. Eliot, in praise of James (the essay is in the Portable too): “He has a mind so fine no idea could penetrate it.” Praise, note, and contrasted with the French, “the Home of Ideas,” and such Englishmen, or I guess pseudo-Englishmen, as Chesterton, “whose brain swarms with ideas” but cannot think, meaning, one gathers, stand apart with skepticism. One notes the Anglican Eliot seeming to flinch back, like a good English gentleman, from those dirty, unruly Frenchmen like Guénon, and such Englishmen who, like Chesterton, went “too far” and went and “turned Catholic” out of their love of “smells and bells.”

What Evola and Lovecraft had was precisely an Idea, the idea of Tradition; in Lovecraft’s case, a made-up, fictional one, but designed to have the same effect. But that’s the issue: when is Tradition only made up? For Evola and Guénon, the mind of Traditional Man is indeed not “fine” enough to evade penetration by the Idea; he is open to the transcendent, vertical dimension, which is realized in Intellectual Intuition.

I’ve suggested elsewhere that Intellectual Intuition, or what Evola calls his “Traditional Method” is usefully compared with what Spengler called, speaking of his own method, “physiognomic tact.” I wrote: “A couple years ago I found a passage in one of the few books on Spengler in English, by H. Stuart Hughes, where it seemed like he was actually giving a good explication of Guénon’s metaphysical (vs. systematic philosophy) method. I think it could apply to Evola’s method as well” Hughes writes:

Spengler rejected the whole idea of logical analysis. Such “systematic” practices apply only in the natural sciences. To penetrate below the surface of history, to understand at least partially the mysterious substructure of the past, a new method — that of “physiognomic tact”— is required.

This new method, “which few people can really master,” means “instinctively to see through the movement of events. It is what unites the born statesman and the true historian, despite all opposition between theory and practice.” [It takes from Goethe and Nietzsche] the injunction to “sense” the reality of human events rather than dissect them. In this new orientation, the historian ceases to be a scientist and becomes a poet. He gives up the fruitless quest for systematic understanding. . . . “The more historically men tried to think, the more they forgot that in this domain they ought not to think.” They failed to observe the most elementary rule of historical investigation: respect for the mystery of human destiny.

So causality/science, destiny/history. Rather than chains of reasoning and “facts” the historian employs his “tact” [really, a kind of Paterian "taste"] to “see” the big picture: how facts are composed into a destiny. Rather than compelling assent, the historian’s words are used to bring about a shared intuition.

I suppose Guénon and Co. would bristle at being lumped in with “poets” but I think the general point is helpful in understanding the “epistemology” of what Guénon is doing: not objective (but empty) fact-gathering but not merely aesthetic and “subjective” either, since metaphysically “seeing” the deeper connection can be “induced” by words and thus “shared.”

What Guénon, Evola, and Spengler seek to do deliberately, what Lovecraft did fictionally or even accidentally, what James’s mind was “too fine” to do at all, is to not see mere facts, or see a lot of them, or even see them very very intently, but to see through them and thus acquire metaphysical insight, and, through the method of obsessive accumulation of detail, share that insight by inducing it in others.

To do this one must be “penetrated” by the Idea, Guénon’s metaphysics, Evola’s historical cycles, Lovecraft’s Mythos, and allow it be be generated within oneself. Only then can you see.

Speaking of “penetration,” one does note James’s obsession with “penetralia”; also one recalls the remarkable way Schuon brings out how in Christianity the Word is brought by Gabriel to Mary, who in mediaeval paintings is often shown with a stream of words penetrating her ear, thus conceiving virginally, while in Islam, Gabriel brings the Word to Muhammad, who recites (gives birth to) the Koran. Itself a wonderful example of the Traditional Method: moving freely among the material elements of various traditions to weave a pattern that re-creates an Idea in the mind of the listener. Do you see how Christianity and Islam relate? Do you see?

Finally, we should note that Lovecraft, for his own sake, did get in a preemptive shot at James:

In The Turn of the Screw, Henry James triumphs over his inevitable pomposity and prolixity sufficiently well to create a truly potent air of sinister menace; depicting the hideous influence of two dead and evil servants, Peter Quint and the governess, Miss Jessel, over a small boy and girl who had been under their care. James is perhaps too diffuse, too unctuously urbane, and too much addicted to subtleties of speech to realise fully all the wild and devastating horror in his situations; but for all that there is a rare and mounting tide of fright, culminating in the death of the little boy, which gives the novelette a permanent place in its special class.– Supernatural Horror in Literature, Chapter VIII.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

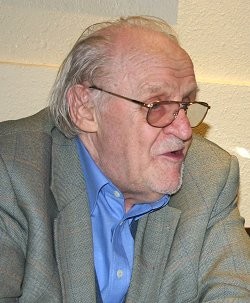

Dans ce magma de brics et de brocs, de débris de choses jadis glorieuses, flotte un roman étonnant, celui de Gaston Compère [photo], écrivain complexe, à facettes diverses, avant-gardiste de la poésie, parfois baroque, et significativement intitulé « Je soussigné, Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne ». Né dans le Condroz namurois en novembre 1924, Gaston Compère a mené une vie rangée de professeur d’école secondaire, tout en se réfugiant, après ses cours, dans une littérature particulière, bien à lui, où théâtre, prose et poésie se mêlent, se complètent. Dans le roman consacré au Duc, Compère use d’une technique inhabituelle : faire une biographique non pas racontée par un tiers extérieur à la personne trépassée, mais par le « biographé » lui-même. Le roman est donc un long monologue du Duc, approximativement deux ou trois cent ans après sa mort sur un champ de bataille près de Nancy en 1477. Compère y glisse toutes les réflexions qu’il a lui-même eues sur la mort, sur le destin de l’homme, qu’il soit simple quidam ou chef de guerre, obscur ou glorieux. Les actions de l’homme, du chef, volontaires ou involontaires, n’aboutissent pas aux résultats escomptés, ou doivent être posées, envers et contre tout, même si on peut parfaitement prévoir le désastre très prochain, inéluctable, qu’elles engendreront. Ensuite, Compère, musicologue spécialiste de Bach, fait dire au Duc toute sa philosophie de la musique, qu’il définit comme « formalisation intelligible du mystère de l’existence » ou comme « détentrice du vrai savoir ». Pour Compère, « la philosophie est un discours sur les choses et en marge d’elles ». « Si la musique, ajoute-t-il, pouvait prendre sa place, nous connaîtrions selon la musique et en elle. Alors, notre connaissance ne resterait pas extérieure ; au contraire, elle occuperait le cœur de l’être ».

Dans ce magma de brics et de brocs, de débris de choses jadis glorieuses, flotte un roman étonnant, celui de Gaston Compère [photo], écrivain complexe, à facettes diverses, avant-gardiste de la poésie, parfois baroque, et significativement intitulé « Je soussigné, Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne ». Né dans le Condroz namurois en novembre 1924, Gaston Compère a mené une vie rangée de professeur d’école secondaire, tout en se réfugiant, après ses cours, dans une littérature particulière, bien à lui, où théâtre, prose et poésie se mêlent, se complètent. Dans le roman consacré au Duc, Compère use d’une technique inhabituelle : faire une biographique non pas racontée par un tiers extérieur à la personne trépassée, mais par le « biographé » lui-même. Le roman est donc un long monologue du Duc, approximativement deux ou trois cent ans après sa mort sur un champ de bataille près de Nancy en 1477. Compère y glisse toutes les réflexions qu’il a lui-même eues sur la mort, sur le destin de l’homme, qu’il soit simple quidam ou chef de guerre, obscur ou glorieux. Les actions de l’homme, du chef, volontaires ou involontaires, n’aboutissent pas aux résultats escomptés, ou doivent être posées, envers et contre tout, même si on peut parfaitement prévoir le désastre très prochain, inéluctable, qu’elles engendreront. Ensuite, Compère, musicologue spécialiste de Bach, fait dire au Duc toute sa philosophie de la musique, qu’il définit comme « formalisation intelligible du mystère de l’existence » ou comme « détentrice du vrai savoir ». Pour Compère, « la philosophie est un discours sur les choses et en marge d’elles ». « Si la musique, ajoute-t-il, pouvait prendre sa place, nous connaîtrions selon la musique et en elle. Alors, notre connaissance ne resterait pas extérieure ; au contraire, elle occuperait le cœur de l’être ».

Es war kurz vor Weihnachten. US-Präsident Obama durfte seinen letzten Auftritt als »starker« US-Präsident absolvieren, bevor mit Jahreswechsel Senat und Repräsentantenhaus in neuer Zusammensetzung zusammentreten, die ihn vollends zur lahmen Ente degradiert.

Es war kurz vor Weihnachten. US-Präsident Obama durfte seinen letzten Auftritt als »starker« US-Präsident absolvieren, bevor mit Jahreswechsel Senat und Repräsentantenhaus in neuer Zusammensetzung zusammentreten, die ihn vollends zur lahmen Ente degradiert.

Na 249 dagen tegen dezelfde nieuwscarrousel aan te moeten kijken, ontwikkelt een mens zo onderhand een filter om zin van onzin te scheiden. Zo waren er de afgelopen week twee berichten die door mijn persoonlijke crisisfilter raakten:

Na 249 dagen tegen dezelfde nieuwscarrousel aan te moeten kijken, ontwikkelt een mens zo onderhand een filter om zin van onzin te scheiden. Zo waren er de afgelopen week twee berichten die door mijn persoonlijke crisisfilter raakten:

Assez récemment, les éditions Bartillat ont eu l’excellente idée de rééditer Ernst von Salomon, auteur culte, certes, mais seulement pour un petit nombre d’adeptes. Et ses livres majeurs n’étaient plus disponibles depuis plusieurs années. Jean Mabire notait, dans son Que lire ? de 1996, pour le regretter, que « la mort d’Ernst von Salomon, en 1972 n’avait « pas fait grand bruit, et, aujourd’hui, on parle fort peu de cet écrivain singulier ».

Assez récemment, les éditions Bartillat ont eu l’excellente idée de rééditer Ernst von Salomon, auteur culte, certes, mais seulement pour un petit nombre d’adeptes. Et ses livres majeurs n’étaient plus disponibles depuis plusieurs années. Jean Mabire notait, dans son Que lire ? de 1996, pour le regretter, que « la mort d’Ernst von Salomon, en 1972 n’avait « pas fait grand bruit, et, aujourd’hui, on parle fort peu de cet écrivain singulier ». Le roman La Ville parait en 1932 (en 1933 en France). C’est le portrait d’un agitateur vagabondant dans le radicalisme absolu, c’est encore une sorte d’autobiographie, autour de ses engagements « paysans ».

Le roman La Ville parait en 1932 (en 1933 en France). C’est le portrait d’un agitateur vagabondant dans le radicalisme absolu, c’est encore une sorte d’autobiographie, autour de ses engagements « paysans ».

Edouard RIX

Ex: http://www.counter-currents.com/

Translated by Greg Johnson

According to this conception, which can be reconstructed through the comparison of documents from the majority of ancient Indo-European societies, any organization, from the cosmos to any human group, requires for its existence three hierarchical types of action, that I propose to call the three fundamental functions: (1) mastery of the sacred and knowledge and the form of temporal power founded upon it, (2) physical force and warlike valor, and (3) fruitfulness and abundance with their conditions and consequences.[1]

On the social plane, one finds this tripartition in the whole Indo-European realm, from India to Ireland, the three functions corresponding schematically to the priest-kings, the warriors, and finally to the producers, peasants, and craftsmen. In traditional India, the Brahmins correspond to the first function, the Kshatriyas to the second, and the Vaishyas to the third. According to Julius Caesar, in the extreme west of the Indo-European realm, Celtic society was composed of Druids, of Equites or Knights, and Plebs, the people.

In ancient Greece, however, there had been a tendency quite early on to eliminate any trace of the trifunctional ideology. According to Dumézil, “Greece is not helpful to our case. Mr. Bernard Sergent made a critical assessment of the expressions of the trifunctional structure, isolated most of the time in the process of fossilization, that one might recognize there: it is next to nothing compared with the wealth offered by India and Italy.”[2] However, an attentive reader of the works of Plato can find proof there of the survival of functional tripartition in traditional Greece.

The Platonic Ideal City

In the Republic, Plato discusses the ideal city, affirming that “the classes that exist in the City are the very same ones that exist in the soul of each individual.”[3] According to Plato’s analysis of human nature, the human soul has three parts: reason, located in the head, which enables us to think; feeling, located in the heart, that enables us to love; and desire, located in the belly, that drives us to sustain ourselves and reproduce. Each part of the soul has its own specific virtue or excellence: wisdom, courage, and temperance. Justice is the proper relationship of the three parts. According to Plato, the constitution of the city is merely the constitution of the soul writ large.

Concretely, the philosopher distinguishes three functions within the city. First, “those who watch over the City as a whole, enemies outside as well as friends within,”[4] the guardians, who correspond to the head, seat of intelligence and reason, the Logos. Then, the “auxiliaries and assistants of the decisions of the rulers,”[5] who correspond to the heart, seat of courage, Thymos. Finally the producers, craftsmen and peasants, who correspond to the belly, seat of the appetites. “You who belong to the City,” Plato explains, “are all brothers, but the god, in creating those among you able to govern, mixed gold in their material; this is why they are the most valuable. He mixed silver into those who are able to be auxiliaries, and as for the rest, the farmers and craftsmen, he mixed in iron and bronze.”[6]

Plato emphasizes that, “A city seems to be just precisely when each of the three natural groups present in it performs its own task.”[7] Indeed, just as an individual must subject his stomach to his heart, and his heart to his reason, the crafts must be subjected to the art of the warriors, who themselves must be subjected to the magistrates, i.e., to politics—this last being inseparable from philosophy, for the magistrates must become philosophers.

Plato also distinguishes three kinds of political regimes, each of which is related to the one of the functions of the city and by extension with one of the parts or faculties of the human soul. Regimes ruled by reason include monarchy, government by one man, and aristocracy, or government by the best. “Timocracy” is Plato’s term for government by warriors, which is ordered by the noble passions of the heart. Regimes ruled by the lowest passions of the human soul and material appetites include oligarchy, or rule by the rich; democracy, or rule by the majority; and tyranny, the rule of one man who follows appetite, not reason.

Without a doubt, this Platonic ideal city resting on three strictly hierarchical classes, reproduces the traditional Indo-European tri-functional organization of society. Indeed, in Greece which completely seems to have forgotten tripartition, Plato entrusts the political life of the city to philosopher-kings, the guardians, assisted by a military caste, the auxiliaries, who reign over the lower classes, the producers.

Plato is convinced that only the guardians, i.e., the sages, have the capacity to use reason equitably for the community good, whereas ordinary men cannot rise above their personal passions and interests. On the other hand, the members of the ruling caste must lead an entirely communal life, without private property or family, as well as many elements of egoistic temptation, division, and, ultimately, corruption. “Among them, no good will be private property, except the basic necessities,” decrees the philosopher, who recommends, moreover, “that they live communally, as on a military expedition,” and who among the inhabitants of the city “they are the only ones who have no right to have money or gold, or even to touch them; they are the only ones forbidden to enter private homes, wear ornaments, or drink from silver and gold containers.”[8]

“Because,” he adds, “as soon as they privately own land, a dwelling, and money, they will become administrators of their goods, cultivators instead of being the guardians of the city, and instead of being the defenders of the other citizens, they will become their tyrants and enemies, hated and hating in turn, and they will pass their lives conspiring against the others and will become the objects of conspiracy, and they will often be more afraid of their interior enemies than those outside, bringing themselves and the whole city to ruin.”[9] Moreover, their children will be removed at birth in order to receive a collective military education.

This “Platonic communism,” a virile and ascetic communism that has nothing to do with the Messianic nightmares of Marx and Trotsky, is not unrelated to the national communitarianism of Sparta. As Montesquieu put it with some justice, “Plato’s politics is nothing more than an idealized version of Sparta’s.”

Notes

1. G. Dumézil, L’oubli de l’homme et l’honneur des dieux et autres essais. Vingt-cinq esquisses de mythologies (Paris: Gallimard, 1985), p. 94.

2. Ibid, p.13.

3. Platon, La République (Paris: Flammarion, 2008), p. 262.

4. Ibid, p. 199.

5. Ibid, p. 200.

6. Ibid, p. 201.

7. Ibid, p. 245.

8. Ibid, p. 205.

9. Ibid, pp. 205–206.

Source: Réfléchir & Agir, Winter 2009, no. 31.