Self-proclaimed “Superman” Gabriele D’Annunzio (Photo by New York Scugnizzo)

“In men of the highest character and noblest genius there is to be found an insatiable desire for honor, command, power and glory.”

– Cicero: De Oficiis, I, 78 B.C.

The end of World War I witnessed the breakup of three of the great royal dynasties of Europe. The Hohenzollern Empire of Germany, the Hapsburg Empire of Austria-Hungary and the Romanov Empire of Russia all went the way of the Imperium Romanum before them…into the misty and romanticized pages of history. In their places were created various new geopolitical entities ranging from ethno-states like Poland to multi-national states like Czechoslovakia. With some notable exceptions (like Yugoslavia) the new governments were republics.

Centuries of authoritarian, monarchial rule plus the exorbitant costs of the war left the new crop of leaders ill-equipped to deal with the problems afflicting their respective societies. Soon a wave of demagogues, strongmen and tinpot dictators would enter the picture, attempting to carve out a legacy for themselves in the ruins of postwar Europe.

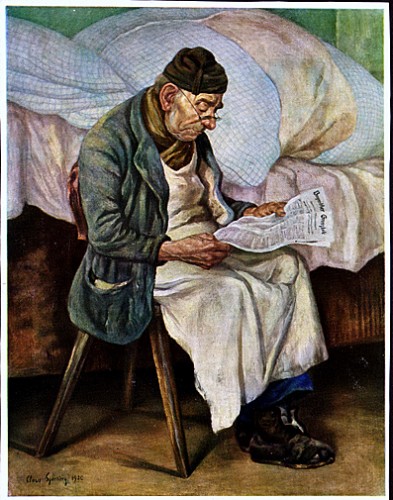

In Hungary the Bolshevik revolutionary Béla Kun (née Cohn Béla) established a brutal, short-lived Communist regime (1919) before being overthrown in a disastrous war with Romania. He fled to the nascent Soviet Union where he lived, and continued to brutalize, until he was executed under Stalin’s orders in 1938 “…because he knew too much.” Kun’s brief reign was ironically instrumental in subsequently moving Hungarian politics far to the Right.

In one of the more laughable episodes of this period, on March 13th, 1920 a group of 5,000 Freikorps (German paramilitary volunteers) led by a man named Hermann Ehrhardt seized control of the city of Berlin, drove out the Weimar government, and installed a nondescript fellow by the name of Wolfgang Kapp as figurehead ‘Chancellor’. A group of rightists led by one General Walther von Luëttwitz was the real power behind the throne.

Kapp, a bespectacled bureaucrat and journalist, lacked the charisma to make a convincing frontman. Most of the other Freikorps and military commanders as well as conservative politicians refused to have anything to do with him or his “government”. Four days later the whole scheme fell apart when the Weimar Cabinet called for a general strike and Kapp fled to Sweden. The schlemiel died of cancer two years later while in German custody in Leipzig.

The only happening during the so-called “Kapp Putsch” worth noting was the effect a singular, harsh incident associated with it (the shooting of a rambunctious, small boy by several Freikorps troops) would have on an eyewitness: a young Austrian veteran of the German Army by the name of Adolf Hitler. Several years later in his book Mein Kampf he would remark it was his first lesson in the use of force to rule the masses.

While its monarchy survived the war, Italy was not immune to the intrigues of demagogues. One, in fact, would eventually seize power in 1922. Four years later he would proclaim himself dictator while keeping the King around as a figurehead. His name was Benito Mussolini. As Il Duce he would march Italy nearly to its ruin in World War II. Before all this happened, however, he would have to contend with another forceful personality who very nearly ‘stole his thunder’. Though Mussolini won the contest, he was nonetheless profoundly influenced by this most remarkable individual whose biography is studied to this day by those fascinated with the lives of “those who dare”.

Place of birth in Pescara

(Courtesy of Wikimedia Commons)

Gabriele D’Annunzio was born on March 12th, 1863 in the town of Pescara, Abruzzi. Just a couple of years earlier the region had been part of the Kingdom of the Two Sicilies before its conquest by Giuseppe Garibaldi. Some controversy apparently exists among historians as to D’Annunzio’s birth name. His father, Francesco Paolo Rapagnetta, had been adopted at the age of 13 by a childless uncle named Antonio D’Annunzio. He was raised with the surname Rapagnetta-D’Annunzio. In 1858 he married Luisa De Benedictis, by whom he had five children – three girls and two boys. According to Professor John Woodhouse (Fiat-Serena Prof. of Italian Studies, Univ. of Oxford), at the time of Gabriele’s baptism Rapagnetta had been dropped and the elder boy was officially registered as Gabriele D’Annunzio. Later in his life he would take to writing his surname as “d’Annunzio” to give it a more noble air.

Francesco Paolo had inherited half of his uncle’s fortune and as a result Gabriele and his siblings grew up fairly well off. His father, however, was a notorious drinker and womanizer who kept a string of mistresses. This caused no small amount of ill feeling between father and son. The level of dysfunctional feelings in the D’Annunzio family household was revealed when Gabriele refused to travel a short distance to be with his father before he died. After his father’s death, Gabriele realized the family had been saddled with heavy debts, forcing him to sell the D’Annunzio country home.

Gabriele D’Annunzio’s talents as a writer, as well as his disregard for personal danger, were recognized early in his life. An oft-repeated tale goes that a local fisherman had once given the boisterous lad a mussel to eat. In trying to pry it open he accidentally stabbed himself in the left thumb, bleeding profusely. Instead of running home to his mother for aid, he first ate the mollusk before binding the wound himself.

Originally tutored at home, at the age of 11 his father sent him to a prestigious boarding school, the Collegio Cicognini, in Prato, Tuscany. It must have made quite an impression on young Gabriele as years later he would describe this place as “…a plantation made in the images of the second Circle [of Dante’s Inferno], reducing the most vivacious of human saplings to ‘dried twigs with poison’. Oddly, he would later send both of his sons there when they were old enough.

D’Annunzio’s first brush with fame came in 1879 when he wrote and later published a small collection of 30 poems he entitled Primo vere. The poetry was written in the neo-Latin style of the great Tuscan poet (and future Nobel laureate) Giosuè Carducci. Against the rules of the Collegio Cicognini, he sent a complimentary copy of the book to Giuseppe Chiarini, one of Italy’s leading critics, who gave the book a mostly favorable review in the influential newspaper Il fanfulla della domenica.

Veiled bust of Eleonora Druse

(Photo by New York Scugnizzo)

It was also during his adolescent phase D’Annunzio discovered his fascination with, and his power over, women. He was known to have had at least several passionate affairs with females while still a teenager. Given his physique, this was certainly strange, for Gabriele D’Annunzio stood less than 5’6” tall, was slightly built, and had teeth that would make an Englishman envious! Yet despite this and the fact he would bald early in life, he was never lacking for female company.

In 1881 he entered l’Universita di Roma La Sapienza where he aggressively pursued a literary career by joining various literary groups and writing articles for a number of local newspapers. A year later he published his second volume of poetry, Canto novo, which illustrated his break with the austerity of Carducci’s style by its sensuality and exultation of nature. Some of the 63 poems in the book dealt with the poet’s love for the landscape of his native Abruzzi.

Shortly after this he published Terra Vergine (It: Virgin Land), a collection of short stories dealing with the hardships of peasant life in his native Abruzzi. It was inspired by the pen of noted Sicilian writer Giovanni Verga, who achieved fame by his tales of the grinding poverty in his own native Sicily. For this some accused D’Annunzio of copying Verga’s ideas and plots. Most, though, recognized the originality of D’Annunzio’s work, especially his penchant for the shocking and grotesque. This contrasted with Verga’s use of pathos to arouse sympathy in the reader. Their writings were similar only in the subject matter.

When circumstances forced him to temporarily ‘retire’ from his journalistic activities, he devoted himself to writing novels. His first, Il piacere (1889), was later translated into English as The Child of Pleasure. His next novel was Giovanni Episcopo (1891). It was his third novel, L’innocente (It: The Intruder), published in 1892 and later translated into French, that first brought him attention and acclaim from foreign critics. His pen worked feverishly after this, creating novels and books of poetry. Of the former, his novel Il fuoco (1900) is considered by many literary critics to be the most lavish glorification of any city (in this case, Venice) ever written. Of the latter, his book Il Poema Paradisiaco (1893) is considered among the finest examples of D’Annunzio’s poetry.

His entrance into upper-class Roman society came in the form of a young, attractive woman named Maria Hardouin di Gallese. He seduced and impregnated her in April of1893, marrying her four months later under a cloud of scandal. Maria was the daughter of a noble house, and her father, a duke, strongly disapproved of D’Annunzio as a son-in-law. He was even conspicuously absent from their wedding. Though initially smitten with his young bride, Gabriele would later develop the disinterest that characterized his relationships with women throughout his life. After bringing three sons into the world, D’Annunzio and his wife divorced in 1891.

It would seem only natural a man with his surpassing ambitions would develop an interest in politics, and in that regard Gabriele D’Annunzio would hardly defy convention. Taking advantage of a vacancy in the Italian Parliament, D’Annunzio campaigned for a seat representing Ortona a Mare in his native Abruzzi. It was at this time D’Annunzio the dramatist first made use of giving speeches from balconies to the masses, one of many innovations of his that his fascist protégé Benito Mussolini would later emulate.

By 1897 he was elected to the Chamber of Deputies where he sat for three years as an independent. His devil-may-care attitude, however, caused him to amass a sizable debt. He was eventually forced to flee Italy for France to escape his creditors. During his self-imposed exile he did not grow lax. Among his works he wrote the Italian libretto for Pietro Mascagni’s powerful but inordinately long opera Parasina. In 1908 he took a flight with aviation pioneer Wilbur Wright, which piqued D’Annunzio’s interest in flying. He proved to be an able aviator.

D'Annunzio's airplane navigator scroll (Photo by New York Scugnizzo)

World War I saw his return to Italy in the spring of 1915 where he campaigned extensively for that country’s entry into the war on the side of the Triple Entente (UK, France and Russia). Unbeknownst to him was the fact Italy had by April 26th, 1915 signed a treaty (known later as the Treaty of London) pledging to enter the war on the side of the entente powers. After Italy entered the war on May 23rd, 1915, he volunteered his services as a fighter pilot, taking part in many battles. The publicity he received fueled his already tremendous ego. On January 16th, 1916 while trying to fly over the city of Trieste, his flying boat was attacked by Austrian fighter aircraft. Forced to make an emergency landing, he sustained an injury to the right side of his head which left him permanently blind in his right eye.

In spite of this serious injury, he continued to fly missions into Austrian territory. In August of 1917 he led no less than three daring bombing raids on the Austrian port city of Pola (now Pula, Croatia). These raids became famous in part because of D’Annunzio’s insistence his Italian airmen celebrate the success of each raid by yelling out the ancient Greco-Roman battle cry of “Eia, eia, eia, alala!” instead of the more traditional Germanic “Ip, ip, urrah!” which he considered uncouth and barbaric.

D'Annunzio's model SVA (Photo by New York Scugnizzo)

On October 24th, 1917 Italy suffered its greatest defeat of the war in the disaster at Caporetto. On February 10-11th, 1918 he took part in a daring, if militarily unimportant raid, into Austrian territory now known as the Bakar Mockery. Though it achieved no physical military objective, it uplifted Italian morale which had suffered as a result of Caporetto while delivering a psychological blow to the Austrians.

D’Annunzio’s greatest feat during the war came on August 9th, 1918 when leading the 87th fighter squadron “La Serenissima” he dropped a total of 400,000 propaganda leaflets (50,000 of them painted in the colors of the Italian flag) over the city of Vienna, capital of the Austro-Hungarian Empire. This daring mission is immortalized in Italy as “Il Volo su Vienna” (It: The Flight over Vienna).

At war’s end the internationally acclaimed “fighter-poet” returned to Italy, his ultra-nationalist and irredentist feelings having been hardened by years of battle. With the collapse of the Hapsburg Empire of Austria-Hungary, he dreamed of Italy expanding into the Balkans by annexing lands historically inhabited by Italian-speaking peoples. It was a dream shared by many both in Italy and on the other side of the Adriatic Sea. What would follow would catapult Gabriele D’Annunzio to the pinnacle of the fame and controversy that characterized his life.

After the war Italian armies occupied considerable territory in the Trentino, South Tyrol, Venezia Giulia, the Istrian Peninsula, Dalmatia and most of what is now Albania. In fact, these were most of the lands promised them four years earlier by the entente powers.

What threw a monkey wrench in the works was a man named Woodrow Wilson, President of the United States. The U.S. had been a late entry into the war, and in the minds of American diplomats they didn’t have to abide by the terms of the Treaty of London. Since the administration of President Teddy Roosevelt, America’s WASP elites had turned their previous continent-specific belief in “Manifest Destiny” to a global arena. At the negotiations pursuant to the infamous Treaty of Versailles, Wilson let it be known he believed every recognizable ethnos had the right to self-determination (translation: America had vested business and political interests in the creation of the pseudo-nation known as Yugoslavia).

As documented by Prof. Woodhouse, Wilson also inherited that wonderful Anglo-American tradition known as anti-Italian bigotry. This tradition had revealed itself previously on numerous occasions, most notably on March 14th, 1891 when a total of 17 Sicilian-Americans were murdered by a lynch mob comprised of a good chunk of the adult male population of the city of New Orleans, Louisiana!

During the negotiations in Paris on April 23rd, 1919 the head of the American delegation went so far as to publish a column in the French newspaper Le Temps condemning what he called “Italian imperialism”. He arrogantly claimed Italian negotiators were acting “contrary to Italian public opinion” (without stating exactly how he knew this to be true).

The crux of all this was the city of Fiume (now Rijeka, Croatia). A number of powers (including America’s ‘good friend’ the UK) desired control of this strategically important area. Wilson was adamant Fiume be turned over to the nascent state of Yugoslavia to fulfill its right to ‘self-determination’. That the bulk of the citizenry was Italian-speaking and had already voted by a wide margin to become part of Italy was irrelevant.

D'Annunzio's Uniform

(Photo by New York Scugnizzo)

D’Annunzio the pan-Italian ultra-nationalist was furious with what he saw as American interference in what was basically an Italian affair. In a series of speeches he whipped up the Italian masses in preparation for his “grand adventure” in Fiume. His speeches denouncing the treachery of the Allies and the arrogance of Wilson were given wide coverage in the American press, which gratuitously heaped anti-Italian invectives on him in turn.

It also didn’t help the Italian government’s case that numerous private individuals besides D’Annunzio were taking matters into their own hands. Benito Mussolini by this time had organized his first bands of squadristi (the future Blackshirts) to battle his political opponents and pave the way for his eventual takeover of Italy. Giovanni Host-Venturi, a captain of the Arditi (elite Italian storm troopers during World War I) and a Major Giovanni Giuriati formed the Legione Fiumana (Fiume Legion) to take the port city by force, if necessary. American, British and French critics pointed to this as “proof” the Italians could not be depended upon to correctly administer the territories promised them.

On September 12th, 1919 at the head of a motley force of 2,500 irregulars, Gabriele D’Annunzio the “fighter-poet” invaded the city of Fiume. The inter-Allied force of British, American and French soldiers garrisoned there chose not to force a confrontation in order to avoid an international incident with their Italian allies. Instead they withdrew. From the governor’s balcony D’Annunzio addressed a throng of the citizenry and informed them of his plan to annex Fiume to Italy. Their wildly enthusiastic response affirmed in his mind the justness of his actions.

The Italian government, however, was not so enthusiastic. General Pietro Badoglio telegraphed the Italian soldiers who had followed D’Annunzio into Fiume that they were guilty of desertion. D’Annunzio reacted by publicly condemning the government for its weakness and indecision.

Similarly, he lashed out (though privately) at Mussolini, who up until this time was a partner in D’Annunzio’s endeavor. D’Annunzio had expected material support from Il Duce. Mussolini, however, was not yet strong enough to make such a move and chose to bide his time, instead. He even went so far as to edit and then publish the highly vituperative letter D’Annunzio had written, denouncing him, to make it seem the poet-hero was in fact supportive of him. Only in 1954 was the text of the original letter published. By then, though, D’Annunzio’s name had become so thoroughly linked with Fascism few were willing to stick their necks out to expose the true contempt he had early on developed for Mussolini and his movement.

Italian Prime Minister Francesco Saverio Nitti, realizing the weight of popular opinion was with D’Annunzio, offered him generous terms, among which was a general amnesty for him and his men. Fiume and surrounding territories would also be ultimately joined with Italy. All should have proceeded smoothly after this, but for the fact that it was now D’Annunzio himself who began to stonewall. A referendum by the people of Fiume seemed supportive of Nitti’s offer; D’Annunzio declared the vote null and void.

Apparently Gabriele D’Annunzio, like Gaius Julius Caesar 2,000 years before him, had become addicted to the powers he now wielded. The notoriety, and the legion of female admirers now at his disposal, didn’t hurt either. He rejected Nitti’s offer.

The government in Rome then demanded the plotters surrender and sent a naval task force to blockade Fiume. Things became embarrassing, however, when a number of Italian sailors, including basically the entire crew of the destroyer Espero, joined up with D’Annunzio’s forces. It has also been long alleged that a number of sympathetic rightists in Northern Italy’s industrial community clandestinely shipped supplies to D’Annunzio’s forces (in violation of the blockade) while claiming losses due to ‘piracy’.

Renato Brozzi Fiume medal

(Photo by New York Scugnizzo)

In retaliation for the blockade D’Annunzio declared Fiume an independent state, the Reggenza Italiana del Carnaro (It: Italian Regency of Carnaro) with himself as Duce. This was the closest he came to becoming the Renaissance despot he dreamed of being. As Duce he indulged his megalomania, giving balcony speeches, surrounding himself with military trappings, black-shirted followers and fostering a cult of personality.

With the help of Italian syndicalist Alceste De Ambris he wrote a constitution for Fiume, the Carta del Carnaro (It: Charter of Carnaro), which combined elements of syndicalist, corporatist and liberal republican ideals. The Charter stipulated that Fiume was a corporatist state, with nine corporations controlling various sectors of the economy and a tenth, created by D’Annunzio, representing the people he judged to be ‘superior’ (poets, prophets, heroes and “supermen”).

It must be mentioned D’Annunzio’s idea of the ‘superman’ was more in line with the philosophical vision of Nietzsche rather than the racial one of Hitler. It is also worth noting the Charter declared music to be the fundamental principle of the state. This document plus D’Annunzio’s antics in Fiume greatly interested Benito Mussolini and in no small way influenced the future course of Fascism in Italy. In fact, D’Annunzio has been described by his detractors as the “John the Baptist of Fascism”.

On November 12, 1920 Italy signed the Treaty of Rapallo with the newly-formed Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (renamed Yugoslavia in 1929) which, among other things, established Fiume as the independent “Free State of Fiume”, effectively ending D’Annunzio’s dictatorship. D’Annunzio responded by declaring war on Italy. By this time it was obvious his hold on the city was crumbling. On Christmas Eve Italian troops invaded Fiume in the face of stiff resistance from diehard loyalists. A naval artillery shell from the Andrea Doria through the window of his headquarters impressed upon him the wisdom of surrender.

In a way, though, he won. Fiume would be a de facto Italian possession by 1924. It would remain so until the end of World War II when the victorious Allies would pry it from Italian hands and give it to Yugoslavia (after the ‘ethnic cleansing’ of its Italian population).

Far from returning with his tail between his legs, D’Annunzio’s popularity with the Italian populace was actually enhanced by his Fiume adventure. In spite of claims by many of his Fascist sympathies, he consistently refused to have anything to do with the movement. He even ignored fascist entreaties to run in the elections on May 21, 1921.

Piazza G. D'Annunzio, Ravenna (Photo by New York Scugnizzo)

In spite of this, Mussolini regarded the erstwhile dictator as a rival for his future control of Italy. His fears were probably well-placed as by this time a number of high-ranking members of the Fascist Party of Italy, including Blackshirt leader Italo Balbo, seriously considered the idea of turning to D’Annunzio for leadership. Thus, on August 13th, 1922, when Gabriele D’Annunzio fell out of a window two days before a scheduled meeting with Mussolini and Italian PM Nitti, many believed (and still believe) he had ‘help’ from some of Il Duce’s thugs.

D’Annunzio’s injuries as a result of his fall incapacitated him, leaving him unable to witness Mussolini’s triumphal “March on Rome” (October 22-29, 1922). After this he withdrew from politics, though he still from time to time “stuck his two cents in” many of Mussolini’s decisions. In 1924, after Italy formally annexed Fiume, D’Annunzio was ennobled the Prince of Monte Nevoso by the King upon the ‘recommendation’ of Mussolini. He approved of the Italian invasion of Ethiopia in 1935. However, he was adamantly opposed (along with Italo Balbo) to Mussolini having anything to do with Adolf Hitler, whom he contemptuously referred to in a letter to Mussolini as a marrano (Sp: swine).

Mussolini, for his part, was content to leave D’Annunzio alone after his ascension to power, preferring instead to regularly dole out large sums of money to him to finance his various egocentric projects. The most notable of these was a museum to himself D’Annunzio began during his lifetime, dubbed Il Vittoriale degli Italiani (It: The Shrine of Italian Victories) and located at his estate in Gardone Riviera, Lombardia. It contains his mausoleum.

Gabriele D’Annunzio died on March 1st, 1938, presumably of a stroke. His death caused a period of national mourning throughout Italy and beyond. Even in countries now hostile to Italy his passing was noted with sorrow. No less than The Times of London published this eulogy of him under the heading “The Spirit of the Cinquecento”:

Poet, novelist and politician, dramatist and demagogue, aesthete and soldier, Gabriele D’Annunzio, Prince of Monte Nevoso, is dead. No poet of our time has led a fuller life than this Byron of the modern world […] showed himself a fighter of dauntless courage and a politician who swayed the fortunes of Europe […] bore his wounds with stoic fortitude.

After his death his memory would be all but buried with him for the next 50 years. Scholars in recent decades, however, have shown a renewed interest in his life and works.

It would be simple to dismiss him as a mere hedonist and fascist (as many have done), ignoring his many contributions to the fields of journalism, poetry and drama. In truth, he was no fascist at all, for Gabriele D’Annunzio served neither Mussolini nor Fascism. He served no one and nothing other than his own ego and surpassing ambitions. His inability to form a lasting relationship with women, plus his penchant for decadent living, were perhaps his greatest personal flaws, but history has a habit of forgiving earth-shakers their frailties. His love of nature and aesthetics, as well as his utter rejection of Hitler, put him on a much higher plane than the plebe who became ruler of Italy. Had he lived in an earlier time, today he might be numbered with other tragic heroes who tried and failed like Cola di Rienzo or even Pompey the Great. His legacy is most certainly clouded by the politics of our times. His biography remains a case study of one of the most fascinating and striking personalities of the early part of the 20th century.

Niccolò Graffio

Further reading:

• John Woodhouse: Gabriele D’Annunzio: Defiant Archangel, Clarendon Press, 1998

• http://www.gabrieledannunzio.net/english/index.htm

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg En France, on a des idées et, en plus, on a du schiste bitumineux

En France, on a des idées et, en plus, on a du schiste bitumineux

Nous ne pouvons pas vraiment affirmer que la nouvelle alliance entre Londres et Paris a été dûment sanctionnée par les termes de l’Accord franco-britannique de novembre 2010. Quoi qu’il en soit, les faits sont là et attestent d’une alliance en bon état de fonctionnement. Depuis lors, le bonhomme Sarközy a jeté aux orties la politique gaullienne anti-atlantiste et s’est découvert un nouveau rôle : celui d’être le fer de lance d’un nouvel Occident pugnace.

Nous ne pouvons pas vraiment affirmer que la nouvelle alliance entre Londres et Paris a été dûment sanctionnée par les termes de l’Accord franco-britannique de novembre 2010. Quoi qu’il en soit, les faits sont là et attestent d’une alliance en bon état de fonctionnement. Depuis lors, le bonhomme Sarközy a jeté aux orties la politique gaullienne anti-atlantiste et s’est découvert un nouveau rôle : celui d’être le fer de lance d’un nouvel Occident pugnace.

.jpg)

La confusion est actuellement grande dans le camp nationaliste en Europe. Il y a ceux qui, disons-le franchement, par antisémitisme ou par fascination femelle pour la puissance, se jettent dans les bras de l’islam. Il y a ceux qui, par haine de l’islam, se couchent devant Israël. Aucune de ces deux attitudes n’est digne d’un combattant nationaliste français et européen.

La confusion est actuellement grande dans le camp nationaliste en Europe. Il y a ceux qui, disons-le franchement, par antisémitisme ou par fascination femelle pour la puissance, se jettent dans les bras de l’islam. Il y a ceux qui, par haine de l’islam, se couchent devant Israël. Aucune de ces deux attitudes n’est digne d’un combattant nationaliste français et européen.

.jpg)

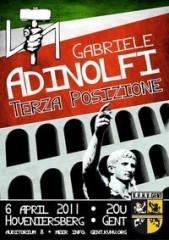

Gabriele Adinolfi donnera une conférence en français à l’invitation de l’association étudiante KVHV à Gand (Flandre) mercredi 6 avril. Le Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond est une association étudiante flamande sur le modèle des burschenschaft germanique (mais sans duel étant un corps catholique).

Gabriele Adinolfi donnera une conférence en français à l’invitation de l’association étudiante KVHV à Gand (Flandre) mercredi 6 avril. Le Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond est une association étudiante flamande sur le modèle des burschenschaft germanique (mais sans duel étant un corps catholique).