lundi, 11 mai 2009

Karl Kraus

Ellen KOSITZA - http://www.sezession.de

Karl Kraus

Eins meiner Steckenpferde, die Physiognomik, wird heute gemeinhin zu den „Pseudowissenschaften“ gezählt. Das kann ruhig stimmen, auch wenn die Liste von Vertretern des phsysiognomischen Zugriffs lang und prominent ist – von der Antike ganz abgesehen, bedienten sich später Albertus Magnus, Dürer, Galen und ungezählte andere solcher Herangehensweise an den Menschen.

Man mag sie als obskure Geheimwissenschaft apostrophieren oder als „Schädelkunde“ diskreditieren – ich nenne sie die Lehre vom Antlitz.

Wer sich der Physiognomik in abwertender Absicht bedient, der mag sich in halb-rassistische Gefilde begeben – anders, wenn man sie als Menschenkenntnis und erweiterte Seh-Schule begreift. Wer mir eine Bilder-Liste von, sagen wir, Mitgliedern des deutschen Bundestags vorlegt, dem sag ich, wer Sozialdemokrat, wer liberal und wer grün ist: Die Trefferquote dürfte bei 90% liegen.

Wenn ich den Prototyp jener Klientel zeichnen (kann ich nicht: also als Phantombild am Polizeirechner basteln) müßte, die auf unserem Rittergut den Veranstaltungen des Instituts für Staatspolitik beiwohnt, käme ungefähr die Erscheinung heraus, die hier links oben Karl Kraus zeigt.

Ob Karl Kraus dabei gewesen wäre? Eine Anmaßung, logisch. Heute dürfen wir den 135. Geburtstag feiern – der 110. Geburtstag seines publizistischen Kindes, „Die Fackel“ liegt übrigens nur ein paar Tage zurück. Wikipedia schreibt:

Unter dem Motto Was wir umbringen, das er dem reißerischen Motto Was wir bringen der Zeitungen entgegenhielt, sagte er der Welt, vor allem der der Schriftsteller und Journalisten, den Kampf gegen die Phrase an und entwickelte sich zum wohl bedeutendsten Vorkämpfer gegen die Verwahrlosung der deutschen Sprache.

Dieser Karl Kraus, wortgewaltiger Satiriker, Misanthrop, zum Katholizismus konvertierter Jude, wechselweise Anhänger von Sozialdemokratie, dann Franz Ferdinand, zuletzt von Engelbert Dollfuß, ist einer unserer ganz Großen. Viel Feind – viel Ehr, hier trifft’s den Nagel auf den Kopf. Geblieben ist von dem mit Prozessen überzogenen Publizisten und Dramaturgen (Die letzten Tage der Menschheit), wie so oft, ein gewaltiger Nachruhm.

Presse und Phrase galten ihm als ein Begriff, auf ihn dürfte das Schmähwort „Journaille“ zurückgehen. Ob’s heute einen Spruch-Kalender ohne Karl-Kraus-Aphorismen gibt?

Nehmen wir den:

Ein Historiker ist nicht immer ein rückwärts gekehrter Prophet, aber der Journalist immer einer, der nachher alles vorher gewußt hat.

Oder den:

Die deutsche Sprache ist die tiefste, die deutsche Rede die seichteste.

Und, wunderschön aus pazifistischen Munde:

Sollte man, bangend in der Schlachtordnung des bürgerlichen Lebens, nicht die Gelegenheit ergreifen und in den Krieg desertieren?

09:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, allemagne, autriche |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Noltes neuer Streich

Ernst Nolte hat ein neues Buch geschrieben und erstes Presseecho erhalten. Das ist gut so und verwundert auch, denn gewöhnlich wird totgeschwiegen, was aus der Feder des im Historikerstreit medial unterlegenen Geschichtsdenkers stammt. Doch offenbar hat Ernst Nolte (dessen letzte Bücher zugegebenermaßen nichts Neues brachten) wieder einmal einen neuralgischen Punkt berührt, und nach gewissenhafter Prüfung hat man sich offenbar entschieden, ihm hier nicht unwidersprochen das Feld zu überlassen.

Es geht um den Islamismus als „dritte radikale Widerstansbewegung“ neben Bolschwismus und Faschismus. Damit verpackt Nolte den Islamismus in seine bekannte These vom kausalen Nexus zwischen den beiden Ideologien und erkennt in ihm Elemente von beiden wieder. Was Islamismus ist, erfahren wir in einer Fußnote:

Am einfachsten lässt sich der „Islamismus“ so definieren, dass er den kriegerischen und dogmatischen Aspekt des Islam, dem bereits im Koran ein friedenswilligerer und toleranterer Aspekt gegenübersteht, isoliert und dann ausschließlich hervorhebt. Insofern ist der Islamismus nichts anderes alsder zu seiner eigenen Radikalität gebrachte Islam.

Von daher stellt sich natürlich die Frage, was der Islamismus mit den anderen beiden Widerstandsbewegungen zu tun hat, die eine völlig andere Entstehungs- und Entfaltungsgeschichte haben. Nolte faßt daher am Anfang des Buches seine Charakterisierung des Marxismus und Nationalsozialismus zusammen und sieht in beiden „konservative Revolutionen“, die ein ursprüngliches Lebensverhältnis vor der Moderne retten und wiederherstellen wollten. Im Anschluß daran erzählt Nolte die Geschichte der Konfrontation des Islam mit der modernen Welt, beginnend mit der Landung Napoleons in Ägypten, über den Zionismus als entscheidende Herausforderung und endend mit dem Islamismus als Macht im gegenwärtigen Weltkonflikt.

In den oben erwähnten Rezensionen wird deutlich, daß Nolte mit seiner These zumindest Widerspruch provoziert. An der Begründung dieses Widerspruchs kann man ablesen, daß er mit seinen Überlegungen nicht daneben liegt. Hinzu kommt das Pathos des Verstehenwollens, das Nolte auszeichnet und das auf den Zeitgeist immer verstörend wirkt. Dem Journalisten(Jörg Lau in Die Zeit) bleibt nur die Empörung:

Nolte hält nicht etwa nur den Widerstand der Palästinenser gegen Vertreibung und Besatzung für legitim. Es kommt ihm vielmehr darauf an, den arabischen Antisemitismus zu verteidigen, den die extremsten Teile der islamistischen Bewegungen kultivieren.

Das ist der übliche Reflex. Nolte verteidigt hier gar nichts, er wagt nur eine gerechte Betrachtung einzufordern, die Ursachen und Auslöser benennt und so ein Verstehen auch des Islamismus möglich machen kann.

In eine ähnliche Richtung geht die Kritik des „Fachmanns“ Walter Laqueur in der Welt, der Nolte sowohl vorwirft, keine Ahnnung zu haben, als auch, nichts Neues zu schreiben. Das sieht Josef Schmid in seiner positiven Besprechung für das Deutschlandradio ganz anders:

Nolte präsentiert Zeitwissen und Verknüpfungen, die allein schon die Lektüre unerläßlich machen. Darüber hinaus eröffnet dieses Werk eine Sicht auf das noch bevorstehende 21. Jahrhundert. […] Ernst Nolte erwartet weniger einen Kampf der Kulturen, dafür aber einen Kampf konkurrierender Lebens- und Daseinsformen, des Islams wie der europäischen Moderne, um ihren universellen Geltungsanspruch. Er sieht ihn in einer Dimension, auf die wir nicht vorbereitet sind.

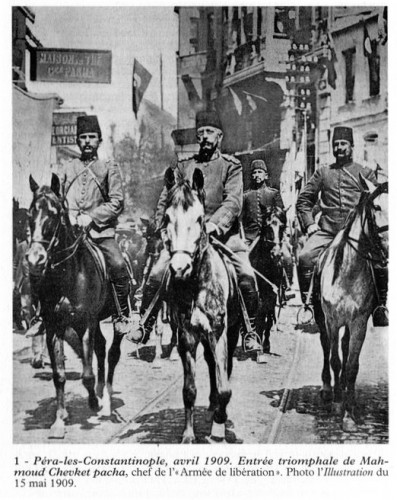

Nolte wird in vielen Abschnitten seinem Anspruch gerecht, ein Geschichtsdenker zu sein, also einer, der über den ganzen Einzelheiten und Handgreiflichkeiten die Idee sieht, wenn er einen Vorgang in den Zusammenhang stellt. Von dort aus lassen sich auch neue Einsichten über den europäischen Bürgerkrieg gewinnen, etwa wenn er die Revolution der Jungtürken 1908/1913

die erste jener handstreichartigen Machtübernahmen seitens einer Gruppe oder Partei sehr engagierter junger Männer [sieht], welche die Verhältnisse für unerträglich hielten und oftmals von dem Gefühl des Unrechts geleitet waren, das ihnen und Menschen ihrer Herkunft oder ihrer Lage in diesen Verhältnissen angetan wurde.

Nolte sieht in der Existenz Israels, des modernen Vorpostens in der arabischen Welt, den entscheidenden Grund für die „Verteidigungsaggressivität“ des Islam. Die eigenen Mängel werden nicht mit einer fehlenden Modernität erklärt, sondern als Folge eines Abfalls von der „reinen Lehre“. Dieses Moment läßt sich in allen drei Widerstandbewegungen auffinden. Nolte stellt uns damit einen Schlüssel zur Verfügung, der auch die Hintergründe der eigenen Sehnsucht nach Authentizität und Ursprünglichkeit aufschließen hilft. Es ist die Sehnsucht nach der heilen Welt, die hinter der Subjekt-Objekt-Spaltung liegt, die Zeit als sich „alle nach einer Mitte neigten“ (Gottfried Benn). Die Unerfüllbarkeit dieser Hoffnung ist zumindest tröstlich: Auch der Islamismus wird scheitern. Die Frage nach dem Zeitpunkt sollte für uns Ansporn sein, die Hände nicht in den Schoß zu legen.

Ernst Nolte: Die dritte radikale Widerstandsbewegung: Der Islamismus, Berlin: Landtverlag 2009, 412 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, 39.90 Euro. Zu beziehen bei Edition Antaios.

00:20 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, islamisme, islam, théorie politique, sciences politiques, histoire, politologie, politique, multiculturalisme, dialogue des civilisations |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le mot qui tue

Le mot qui tue :

Histoire des violences intellectuelles de l'Antiquité à nos jours

P.Boucheron, V.Azoulay, Le mot qui tue : Histoire des violences intellectuelles de l'Antiquité à nos jours, Ed. Champ Vallon, 2009.

A lire:

>>> Compte-rendu Le Monde des livres, 30/04/2009.

00:20 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livre, violence |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Islam et laïcité: la naissance de la Turquie moderne

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1989

Islam et laïcité: la naissance de la Turquie moderne

Bernard LEWIS, Islam et laïcité, la naissance de la Turquie moderne, Fayard, Paris, 1988, 520 pages, 195 FF.

La Turquie est beaucoup de choses à la fois, des choses étroitement mêlées et imbriquées les unes dans les autres. L'enquête historique de Bernard Lewis commence d'ailleurs par nous signaler les différences entre les termes «turc/Turquie» et «ottoman». Le terme «turc» désigne une population ethniquement distincte, de langue turque, installée en Anatolie. Le terme «ottoman» n'a qu'une signification dynastique. Il existe donc une ethnie turque distincte mais non une ethnie ottomane. Le principe turc est un principe ethnique; le principe ottoman, un principe politique, détaché de toute ethnicité concrète. La turcologie européenne du XIXième siècle redonnera aux Turcs d'Anatolie le goût de leur passé, qu'ils avaient abandonné pour servir l'Islam ou la machine politique ottomane. Mais malgré ce reniement de la turcicité pré-islamique, les racines turques reviendront à la surface, bien que camouflées, dès l'expansion au XVIième siècle des Osmanlis. Ceux-ci se donnaient une généalogie mythique et prétendaient descendre d'une tribu turque, les Oguz. Mais les ethnies turques nomades, réservoir démographique de l'Empire Ottoman qui reprend l'héritage byzantin, sont regardées avec méfiance voire avec mépris par le pouvoir qui voit en elles des bandes non policées, susceptibles de bouleverser l'ordre impérial. «Turc» est même, à cet époque, un terme injurieux, signifiant «rustaud», «abruti» ou «grossier».

Quant à l'Islam, troisième élément déterminant de l'histoire turque après le principe impérial et les facteurs ethniques, c'est un Islam accepté de plein gré, qui n'est pas le fruit d'une conversion. Moins prosélyte et plus tolérant, l'Islam turc n'a pas cherché à convertir de force chrétiens (grecs) ou juifs mais a pratiqué à leur égard une sorte d'apartheid rigoureux, si bien que les Grecs et les Juifs d'Istanbul ne parlaient pas turc. L'Islam turc est aussi plus varié que l'Islam arabo-sémitique: des éléments de chamanisme, de bouddhisme centre-asiatique, de manichéisme et de christianisme offre une palette de syncrétismes, rassemblés dans des ordres religieux, les tarikat, toujours soupçonnés par le pouvoir parce que susceptibles de subversion. Quatrième élément, enfin, c'est le «choc de l'Occident», l'influence des Lumières, surtout françaises, et des doctrines politiques libérales et étatiques. Bernard Lewis analyse méthodiquement les influences occidentales, depuis 1718, année du Traité de Passarowitch, sanctionnant une défaite cuisante que les Ottomans venaient de subir sous les assauts austro-hongrois. La Porte constate alors son infériorité technique et militaire et décide d'étudier les aspects pratiques de la civilisation européenne et d'en imiter les structures d'enseignement. Cette politique durera jusqu'au début de notre siècle, avec l'aventure des Jeunes Turcs puis avec la République de Mustafa Kemal. B. Lewis retrace la quête des étudiants et des hommes politiques turcs dans les universités européennes. Le travail de cette poignée d'érudits ne suffit pas à redonner à l'Empire ottoman son lustre d'antan. Russes, Français, Britanniques et Néerlandais soumettent les Etats musulmans les uns après les autres à leur domination.

Dans un autre chapitre, B. Lewis montre comment le nationalisme à l'européenne s'est implanté en Turquie. Deux termes signifient «nation» en turc: vatan, qui correspond à la patrie charnelle, à la Heimat des Allemands (cf. watan chez les Arabes) et millet, qui désigne la communauté islamique (cf. milla en arabe). Namik Kemal, théoricien du nationalisme ottoman, constate, explique Lewis, qu'une doctrine politique trop axée sur le vatan provoquerait la dislocation de l'ensemble ottoman multinational. Mais cette diversité ne risque pas d'éclater à cause du caractère fédérateur du millet islamique: on voit tout de suite comment oscille l'esprit turc entre les deux pôles de l'ethnicité particulariste et de la religion universaliste. Deux idéologies naîtront de cette distinction entre vatan et millet: le panislamisme et le turquisme. Le turquisme procède d'une politisation des recherches ethnologiques, archéologiques et linguistiques sur le passé des peuples turcs, surtout avant l'islamisation. Il se manifeste par un retour à la langue turque rurale (Mehmed Emin), par une exaltation de la patrie originelle commune de tous les peuples turcophones, le pays de Touran.

De là proviennent les autres appellations du turquisme: le touranisme et le pantouranisme. Ce mouvement sera renforcé par les réfugiés turcophones des régions conquises par les Russes: ceux-ci sont rompus aux disciplines philologiques russes et appliquent au touranisme les principes que les Russes appliquent au panslavisme. Le programme politique qui découle de cet engouement littéraire et archéologique vise à unir sous une même autorité politique les Turcs d'Anatolie (Turquie), de l'Empire russe, de Chine (Sin-Kiang), de Perse et d'Afghanistan. L'échec du panislamisme et du pantouranisme, après la Première guerre mondiale, conduisent les partisans de Mustafa Kemal à reconnaître les limites de la puissance turque (discours du 1 décembre 1921) circonscrite dans l'espace anatolien, désormais baptisé Türkiye. Ce sera un Etat laïc, calqué sur le modèle français, une «patrie anatolienne». L'ouvrage de Lewis est indispensable pour pouvoir juger la Turquie moderne, qui frappe à la porte de la CEE (Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hisoite, turquie, empire ottoman, islam, laïcité, religion, politique, méditerranée, asie mineure, moyen orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 10 mai 2009

La peur de la grippe porcine

La peur de la grippe porcine: Une mine d’or sur les marchés boursiers pour les sociétés de biotechnologie « politiquement connectés »

Soutenu par la désinformation des médias, une atmosphère de peur et d’intimidation s’est propagée. Des situations « d’urgence » sanitaires ont été déclarées dans différentes régions des États-Unis.

Les médicaments les plus recherchés contre la grippe sont le Tamiflu et le Relenza. La course aux traitements a été déclenchée par le gouvernement des États-Unis en rendant disponible ses réserves nationales « pour s’assurer que les fournisseurs de soins de santé soient prêts à toute éventuelle intensification. »

Le Tamiflu est fabriqué par la géante société pharmaceutique suisse Hoffman-La Roche pour le compte d’une entreprise de biotechnologie basée aux États-Unis, Gilead Sciences Inc. Alors que le médicament est fabriqué par Roche, il a été développé par Gilead Sciences Inc qui en détient les droits de propriété intellectuelle.

L’ancien secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, était l’un des principaux actionnaires de Gilead Sciences Inc. En 1997, Rumsfeld a été nommé président de Gilead Sciences Inc, un poste qu’il a occupé jusqu’à ce qu’il devienne secrétaire de la Défense dans l’administration Bush en 2001. Rumsfeld était membre du conseil d’administration de Gilead en 1987.

Dans un reportage publié au plus fort de la crise de la grippe aviaire en 2005, Fortune Magazine a décrit Gilead comme l’une des entreprises les plus politiquement connectées dans le secteur de l’industrie biotechnologique. Les intérêts et/ou les avoirs de Rumsfeld dans Gilead à la suite de sa démission en 2006, ne sont pas connus.

Les valeurs boursières

Le prix de l’action de Gilead sur le New York Stock Exchange (NYSE) a augmenté considérablement depuis l’annonce de l’épidémie de grippe porcine au Mexique.

« Le gouvernement étasunien a dégagé un quart de ses stocks de médicaments après avoir déclaré une situation d’urgence sanitaire nationale avec 40 cas confirmés en laboratoire de grippe porcine. Sept de ces cas sont en Californie, 28 dans la ville de New York, deux au Texas et deux au Kansas, et un dans l’Ohio.

Le Mexique a augmenté le nombre soupçonné de victimes depuis l’apparition de la grippe à 149 personnes – il est confirmé que 20 cas sont dus à la grippe porcine - et ils ont fermé toutes les écoles jusqu’au 6 mai. Près de 2,000 personnes y ont été hospitalisées avec de graves cas de pneumonie.

Les antiviraux sont des médicaments actifs d’ordonnance contre le virus de la grippe, y compris les virus de grippe porcine, selon les Centres de contrôle de la maladie (Centers for Disease Control). Les virus de grippe porcine de type A détectés aux États-Unis et au Mexique semblent être résistants à deux antiviraux, soit l’amantadine et la rimantadine, mais les tests de laboratoire indiquent que le virus est sensible au Tamiflu, également connu sous le nom de l’oseltamivir, et au Relenza, qui est connu sous le nom de zanamivir.

Le Tamiflu, un antiviral oral approuvé aux États-Unis pour traiter et prévenir les infection au virus de la grippe de type A et B chez des personnes âgées d’un an et plus, est vendu par F. Hoffmann-La Roche Ltd, qui verse des redevances liées à la vente de ce produit à Gilead. Roche a déclaré qu’il a 3 millions de boîtes de Tamiflu en réserve - une partie des 5 millions de traitements donnés à l’organisme de santé des Nations Unies en 2006 - et qu’il peut fournir le médicament partout dans les 24 heures. » (San Francisco Business Times, le 27 avril 2009)

Article original en anglais : Swine Flu Scare: Stock Market Bonanza for “Politically Connected” BioTech Companies, publié le 29 avril 2009.

Traduction de Dany Quirion.

Michel Chossudovsky est directeur du Centre de recherche sur la mondialisation et professeur d’économie à l’Université d’Ottawa. Il est l’auteur de Guerre et mondialisation, La vérité derrière le 11 septembre et de la Mondialisation de la pauvreté et nouvel ordre mondial (best-seller international publié en 12 langues).

Source : Égalité & Réconciliation

Article printed from :: Novopress Québec: http://qc.novopress.info

URL to article: http://qc.novopress.info/?p=5048

00:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grippe, grippe porcine, mexique, épidémie, pandémie, médecine, pharmacie, manipulations médiatiques, bourse, spéculation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sinnlose Rassismusstudie

Sinnlose Rassismusstudie

Europäern soll mit neuer Studie Rassimus unterstellt werden

Von Andreas Mölzer

Kürzlich hat die in Wien ansässige EU-Grundrechte-Agentur die Öffentlichkeit mit einer Rassismusstudie beglückt. Europa sei, so der Tenor, geradezu ein Hort von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Insbesondere Angehörige einer Volksgruppe, die gemeinhin als Zigeuner bezeichnet werden, sowie Zuwanderer aus Afrika wären im Alltag einer Vielzahl von Diskriminierungen ausgesetzt, wird in der Studie behauptet. Daß bei unzähligen der angeblich ach so armen Zuwanderer die Bereitschaft, sich in die Leitkultur des jeweiligen Gastlandes zu integrieren, gleich Null ist, spielt übrigens für die Macher der Studie keine Rolle. Und offen bleibt auch die Frage, warum immer mehr Afrikaner versuchen, illegal in die EU einzureisen, wo sie hier doch so vielen Benachteiligungen ausgesetzt seien.

Klar ist hingegen die Stoßrichtung der sogenannten Rassismusstudie: Einmal mehr wollen linkslinke Kreise der autochthonen Bevölkerung in Europa Rassismus und Fremdenfeindlichkeit unterstellen, weil diese sich nicht mit der Massenzuwanderung abfinden will. Denn die historisch gewachsenen Völker Europas sind für die Gutmenschen ein Hindernis bei der beabsichtigten Schaffung eines europäischen Einheitsmenschen. Folglich wird alles unternommen, jene Europäer zu diskreditieren, die sich gegen die demographische Überflutung aus der Dritten Welt zur Wehr setzen.

Wes Geistes Kind die sogenannte Grundrechte-Agentur ist, ermißt sich auch daran, daß in der genannten Studie von Inländerdiskriminierungen oder Übergriffen von Minderheiten untereinander keine Rede ist. Zu nennen sind hier beispielsweise Parks in Wien, wo Inländer unerwünscht sind, oder Straßenschlachten zwischen Kurden und Türken in Wien Favoriten vor zwei Jahren. Ebenso unerwähnt bleiben natürlich auch die Übergriffe auf junge Frauen in bundesdeutschen Großstädten durch „Personen mit Migrationshintergrund“, die für die angeblich so Benachteiligten im besten Fall „Schlampen“ sind.

Was für den Bürger bleibt, ist somit der überaus schale Geschmack einer sinnlosen, politisch motivierten Gutmenschenstudie auf Kosten der Steuerzahler. Und mit derlei Machwerken einer angehobenen politischen Kaste wird sich der berechtigte EU-Verdruß gewiß nicht sonderlich mindern lassen, beweist doch die sogenannte Rassismusstudie wieder einmal eindrucksvoll, daß die Europäische Union alles andere, nur nicht die Interessen der Europäer vertritt.

00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, parlement européen, union européenne, europe, affaires européennes, racisme, anti-racisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"Rébellion" répond aux questions d'Excelsior (Mexico)

Entretien pour Excelsior

Entretien accordé à Carmen Alvarez, journaliste au quotidien Excelsior de Mexico (mars 2009).

Ex: http://rebellion.hautetfort.com/

Quelle position adoptez-vous envers les changements profonds dérivés de la crise actuelle du capitalisme ?

Tout d’abord, disons qu’il s’agit d’une crise structurelle et non pas d’un épiphénomène dérivant de la rapacité de quelques financiers isolés (même s’ils existent !) ce qui sous-entendrait qu’il suffirait de moraliser le capitalisme pour nous sortir de ce mauvais pas conjoncturel comme on l’entend dire çà et là par des hommes politiques désirant sauver le capitalisme en ignorant les contradictions lui étant intrinsèques (position de Nicolas Sarkozy en France par exemple). La possibilité de la financiarisation du système et de son évidente aberration dont pâtit l’immense majorité des travailleurs réside dans l’incapacité du capital productif d’extorquer le plus rapidement de profit dans le procès de production et de le réaliser sur le marché en vendant le maximum de marchandises à cause de la course effrénée à la concurrence. La manifestation la plus évidente de cette dernière est l’attaque en règle conduite sous l’égide de l’offensive du discours idéologique ultralibéral et mondialiste afin de forcer les barrières protectrices des nations et de créer d’immenses zones géoéconomiques d’échanges au sein desquelles circuleraient hommes et produits réduits au statut de marchandises (la fameuse marchandisation du monde dit-on en français ; Marx quant à lui parlait de réification du rapport social). Le problème c’est qu’il faut pour que cela fonctionne que les pays et individus consommateurs soient réellement solvables, ce qui est loin d’être le cas ! Pendant des décennies on a vu les pays du « nord » prêter des sommes exorbitantes à des pays du « sud » afin que ceux-ci puissent leur acheter avec ce même argent une partie de leur production ! En contrepartie les multinationales avaient et ont toujours le droit de piller les ressources naturelles de ces mêmes pays, eux-mêmes cantonnés à des types de production à objectif d’exportation, cela bouleversant leur fragile équilibre économicosocial. Cette situation a créé un fossé gigantesque entre le nord et le sud. La solution imposée par le FMI est connue, toujours plus de privatisations et toujours plus de misère.

Alors les capitalistes trouvèrent comme ultime recette pour accroître leurs profits de créer des valeurs fictives à partir desquelles il semblait être possible de tourner le dos au réel économique et de jouer dans le virtuel en s’enrichissant rapidement. Mais le crédit n’était pas solide et reposait sur des anticipations qui ne pouvaient être réellement remboursées, de là, la paupérisation dans laquelle se virent plonger de nombreux citoyens, ces derniers mois aux Etats-Unis et maintenant en Europe. La crise nous arrive de plein fouet, en France ce sont des centaines de licenciements voire des milliers chaque jour, en ce moment !

Personne n’a vraiment de solution à cela. On peut regretter que l’Europe bien que globalement grande puissance économique ne soit qu’un nain sur le plan politique. Les gouvernements européens n’ont fait que passer leur temps avec leurs représentants à Bruxelles, à démanteler ce qui fonctionnait en Europe ! Tout cela au nom de la croyance magique à la toute puissance bénéfique du marché : toujours plus de mise en concurrence.

Jamais l’euro n’a réellement été proposé comme alternative à la puissance du dollar qui, somme toute, depuis sa déconnection d’avec l’étalon or ne doit sa suprématie qu’à la force de l’impérialisme étasunien.

Ainsi, sans proposer de solution miracle nous pensons qu’il y a urgence à promouvoir un monde multipolaire dans lequel l’Europe a un rôle essentiel à jouer. Elle doit apprendre à cesser d’être un protectorat étasunien. La politique du Général de Gaulle avait en son temps ouvert largement la voie à cette vision géopolitique qu’il aurait voulu articuler autour de la constitution d’un noyau dur franco-allemand (le pôle carolingien). Malheureusement, ses successeurs tant en France qu’au-delà du Rhin ont franchement trahi cet objectif. Pourtant les possibilités de voir étendre ce projet sont à portée de main si l’Europe voulait bien se tourner vers la Russie. Mais pour ce faire il faudrait clairement rompre avec l’Europe technocratique de Bruxelles et que les peuples européens se réveillent et ne donnent plus un blanc-seing à des gouvernements fantoches. C’est là que la crise du capitalisme peut venir jouer un rôle. Le système capitaliste va avoir de plus en plus de mal à acheter la paix sociale, les travailleurs devront avoir sous les yeux d’immenses perspectives dont nous avons brossé rapidement les contours ci-dessus. De plus en plus, en France, on parle explicitement de lutte de classe même si le discours officiel tente de ne rien laisser transparaître de tout cela.

La gauche française est-elle unie dans l’action malgré ses divergences de pensée et quelles sont ses chances lors des prochaines élections ? Quelle gauche peut exister ? Besancenot pourrait-il incarner une nouvelle gauche ?

Le problème est évidemment complexe. La France est héritière d’une riche histoire du mouvement ouvrier (ne rappelons que le chant de l’Internationale et l’expérience de la Commune de Paris de 1871, le Front populaire de 36 et la grève générale de mai 68) mais la gauche actuelle n’est qu’une pâle et infidèle copie de cette tradition. Elle a été durablement affaiblie par la victoire du libéral sécuritaire Nicolas Sarkozy mais après s’être largement convertie elle-même aux valeurs qu’elle aurait dû combattre à cause de sa social démocratisation. Pour comprendre, il faut brièvement remonter quelques décennies en arrière. Après la seconde guerre mondiale, le programme élaboré par la Résistance s’est concrétisé peu ou prou. Lorsque de Gaulle est revenu au pouvoir en 58, c’est le Parti Communiste Français qui est rapidement devenu le plus important parti d’opposition ; dans les années soixante il dépasse les 20% des suffrages aux élections et représente le parti communiste le plus puissant d’Europe de l’ouest. Pour contrebalancer ce poids, les Etats-Unis financeront substantiellement les initiatives de la gauche non communiste alors que les soviétiques n’étaient guère hostiles au général de Gaulle conduisant une politique d’indépendance, de troisième voie en quelque sorte, se concrétisant en particulier par la sortie de la France du commandement intégré de l’OTAN en 1966. Cette décision courageuse suivie de ses déclarations critiques à l’égard des Etats-Unis et d’Israël en 1967 lui coûtèrent très cher : les évènements de mai 68 et la trahison de certains dans son camp lors du référendum de 69. On ne peut rien comprendre à la situation actuelle et à la nature de la gauche en France, de nos jours, si on n’analyse pas un tant soit peu la période que nous venons d’évoquer.

Il y a une réelle ambiguïté au sein de la révolte de mai 68. D’un côté un authentique combat mené par la classe ouvrière qui n’est pas énormément touchée à l’époque par le chômage mais qui est soumise à des cadences de travail assez élevées pour des salaires loin d’être vraiment satisfaisants et d’un autre côté un discours libéral/libertaire promu par le mouvement gauchiste qui aura sa postérité dans le triomphe des valeurs libérales au sein de la société par la suite et dont le processus de mondialisation avait grandement besoin pour se faire accepter. C’est de cette époque que date l’affaiblissement du Parti Communiste, le début de son déclin, ce qui permettra de le piéger par le « Programme Commun de la Gauche » à la fin des années 70 et par sa participation au gouvernement après l’élection de Mitterrand en 81. Durant cette période les leaders gauchistes furent grassement remerciés et rémunérés par la bourgeoisie pour leurs bons services ! A partir des années 80 et 90, le déclin économique de la France s’accélérant (désindustrialisation, délocalisations) la gauche n’eut d’autre préoccupation que de se mobiliser non pas contre le capitalisme mais contre le spectre d’un imaginaire fascisme du Front National de JM Le Pen dont elle avait elle-même suscité l’existence en espérant pouvoir empêcher le retour franc et massif de la droite au pouvoir. L’habileté de Sarkozy apparut lorsqu’il profita de la déconsidération de la gauche auprès d’électeurs écoeurés et qu’il alla chasser sur le terrain du FN en siphonnant les voix de ses électeurs. Dès lors, la gauche était fondamentalement affaiblie et divisée, le PC exsangue et le Parti abusivement appelé Socialiste incapable de se ressaisir. Bien sûr que la gauche se retrouve plus ou moins unie derrière les manifestations des travailleurs poussés dans la rue par la crise mais Sarkozy a trouvé la parade : il a promu un produit marketing efficace, new look comme le disent les publicitaires, il a trouvé Besancenot ! Mélenchon de la gauche du PS s’est allié au PC résiduel pour les prochaines élections européennes, eux-mêmes sont en désaccord avec Besancenot qui, lui-même, peut rafler des voix à la gauche classique sous prétexte de radicalité tout en participant à son affaiblissement. Ainsi peut être également compensé un recul de la droite sarkozyste dans le paysage politique, d’autant que le taux d’abstention est souvent important aux élections européennes et qu’avec un minimum de voix on peut donner l’impression de faire un score honorable d’un côté comme de l’autre. Besancenot est bel et bien le facteur factice, ayant « travaillé » dans la banlieue hyperbourgeoise de Neuilly fief originel de Sarkozy, confortablement logé dans un appartement lui appartenant dans un quartier des plus huppés de Paris (acheté avec une paye de facteur ?) et pavanant dans tous les médias audiovisuels et écrits de France. Est-ce cela un révolutionnaire craint par la bourgeoisie ?

Ce qui nous semble plus sérieux et intéressant depuis quelques années est l’apparition de courants et de penseurs plus ou moins isolés qui par leurs propos et leur pratique remettent en question l’opposition usée et spectaculaire droite/gauche. Lors du référendum sur la constitution européenne où la majorité s’est prononcée pour le « non », on s’est aperçu de l’existence d’une résistance transcourant qui ne recouvrait pas le prisme des positions des partis politiques traditionnels. Ainsi dans notre revue nous sommes pour une Europe ayant un projet politique commun et à long terme nous défendons un socialisme à l’échelle de notre continent. Néanmoins, nous sommes aux côtés de souverainistes contre l’européisme technocratique de Bruxelles parce que nous pensons que tactiquement nous devons défendre les acquis sociaux garantis par l’existence politique d’une nation indépendante. Autrement nous serons emportés par la course aux abîmes du capitalisme. Il faut articuler lutte de classe et défense de la nation afin que celle-ci soit dirigée hégémoniquement en vue de l’intérêt de la majorité des travailleurs et selon les finalités du bien commun.

Sarkozy est-il un allié des Etats-Unis ?

Hélas oui ! Après une longue et triste série de présidents ayant un discours de pseudo indépendance à l’égard des Etats-Unis et une pratique de réelle démission face aux diktats de l’empire unipolaire étasunien (notamment lors des conflits avec l’Irak et de l’agression de l’ex-Yougoslavie) Sarkozy vient de tirer explicitement les conclusions de ce lent glissement (aussi peut-on lui reconnaître une réelle franchise là où les autres faisaient plutôt semblant de s’opposer) en réintégrant la France au sein du commandement de l’OTAN sous prétexte que notre pays pourrait ainsi peser sur les décisions de l’oncle Sam. Ceci serait risible si la situation n’était pas aussi inquiétante car la France sera de plus en plus engagée en Afghanistan et ailleurs, si les Etats-Unis le désirent. Sarkozy s’est rallié à la stratégie de Brzezinski, inspirateur, homme de l’ombre et stratège d’Obama sur lequel on se fait malheureusement trop d’illusions de par le monde. Celui-ci va lâcher du lest sur le proche Orient et l’Iran mais pour mieux s’occuper de l’Afghanistan, du Pakistan et des gros morceaux qu’il vise derrière ces pays, la Russie et la Chine. Cela est bien pire que les délires des néo conservateurs précédemment au pouvoir à Washington. Quand Sarkozy fait mine de prendre des initiatives, on lui coupe l’herbe sous le pied (exemple avec l’histoire des otages de la guérilla en Colombie) pour lui faire comprendre que son pouvoir est quelque peu limité.

De plus avec cette politique de ralliement explicite à l’empire unipolaire, Sarkozy retarde la possibilité qu’aurait eu l’Europe d’avoir un réel destin géopolitique indépendant. A ce niveau également s’impose, aux travailleurs français et aux européens, la nécessité de la lutte contre ce système, ce modèle obsolète de civilisation qu’on appelle l’Occident.

Quelle vision avez-vous du Mexique et de l’Amérique latine ?

Nous confessons tout en nous en excusant de ne pas être des spécialistes et connaisseurs de votre pays. Néanmoins, dans les grandes lignes, nous pourrions affirmer que le Mexique n’a guère à gagner à être intégré dans ce grand marché de l’Amérique du nord reposant sur les mêmes avantages fantasmatiques que l’on nous a fait miroiter sur tous les continents avec le modèle libéral. Nous soutenons sincèrement l’expérience bolivarienne du camarade Chavez au Venezuela, espérant qu’il pourra faire incliner sa politique vers un socialisme original. Là, également, les forces réactionnaires soutenues par les Etats-Unis essaieront par tous les moyens, comme elles l’ont fait par le passé dans les pays latinoaméricains, de faire capoter la tentative de libération nationale à l’égard de l’emprise impérialiste étasunienne.

Néanmoins la situation a changé par rapport aux dernières décennies puisqu’une gauche plus ou moins originale est parvenue au pouvoir dans certains pays d’Amérique du sud. Il ne faut ni surestimer l’expérience ni sous-estimer l’impact du projet bolivarien. Chavez a une vision géopolitique pour le continent latinoaméricain et nous souhaiterions que l’Europe soit alliée de ce projet, aussi faudrait-il pour cela, comme nous l’avons dit ci-dessus, que l’Europe elle-même soit engagée dans une vision géopolitique d’envergure faisant pièce aux diktats étasuniens. Chavez symbolise la possibilité de l’existence d’un monde multipolaire qui rendrait confiance et dignité à tous les peuples et cultures en promouvant une réelle diversité aux antipodes du monothéisme de marché dont on perçoit les conséquences terrifiantes pour l’avenir de l’espèce humaine. Celle-ci ne peut continuer son aventure que grâce à la préservation de ses multiples identités culturelles en devenir. Le continent latinoaméricain est lui-même l’expression, par la rencontre de diverses cultures et peuples et par la synthèse qui en est sortie, de l’importance de ce que nous avançons. Aussi le projet bolivarien nous est apparu rapidement comme étant une divine surprise, une preuve de la validité et de la valeur que nous accordons à l’idée des grands ensembles géopolitiques diversifiés. En plus Chavez est un socialiste authentique et un révolutionnaire ! Le Mexique aurait, nous semble-t-il, tout intérêt à se tourner vers un tel projet plutôt que de lorgner vers son voisin impérialiste du nord.

Jean Galié.

Au nom de la revue bimestrielle socialiste révolutionnaire européenne « Rébellion ».

00:35 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : socialisme révolutionnaire, révolte, contestation, non conformisme, france, politique, anti-capitalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Histoire du libéralisme en Russie

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1988

Histoire du libéralisme en Russie

Victor LEONTOVITCH, Histoire du libéralisme en Russie, Fayard, Paris, 1986, 479 p.,180 FF (Préface d'Alexandre Soljénitsyne).

Ouvrage fouillé, très complet, le livre de Victor Léontovitch commence par une approche théorique du libéralisme dans le contexte russe. N'ayant connu ni un régime aristocratique féodal (une démocratie limitée aux aristocrates) ni l'indépendance de l'autorité spirituelle (le pape) face aux pouvoirs temporels, la Russie a forcément développé un libéralisme différent de celui de l'Europe occidentale. Dans le programme de gouvernement de l'Impératrice Catherine II, apparaissent des idées libérales issues de Montesquieu et appelées à moderniser la Russie, à construire un réseau de manufactures et à renforcer l'éducation publique. Ces mesures furent jugées trop révolutionnaires par son fils Paul Ier et aussitôt annulées. Alexandre Ier, petit-fils de l'Impératrice, poursuivra son œuvre émancipatrice. Léontovitch souligne l'influence de ministres comme Spéranski et Karamzine. Spéranski avait élaboré un projet de «royaume orthodoxe» caractérisé par une sorte d'«absolutisme libéral». Karamzine voudra codifier le droit russe selon des idées proches de celles de Savigny, lequel souhaitait maintenir les règles issues de la coutume et de la jurisprudence, de même que les variantes régionales du droit, contre toutes les tentatives d'homogénéisation des peuples et du continent européen sous l'égide d'un droit unique, comme, par exemple, le Code Napoléon. Mais libéraliser, dans la Russie, du XIXième siècle, signifie émanciper les paysans. C'est ce problème crucial qui bloquera l'évolution de la Russie vers un libéralisme à l'occidental. Au lieu de voir triompher le libéralisme, la Russie a vu triompher les radicalismes de toutes moutures. Dans sa préface, Soljénitsyne explique que la non réussite du libéralisme, a fait naître d'autres dégradations idéologiques, comme l'absolutisme démocratique ou la démocratie impérialiste. Comme les idées à la fois traditionalistes et émancipatrices de Karamzine et Savigny ne parviennent pas à infléchir les réformes dans un sens évolutionnaire, la Russie ne connaîtra que des tentatives rupturalistes extrêmes, malgré les projets d'un Witte ou d'un Stolypine au début de ce siècle. L'application de projets libéraux idéaux et abstraits ne pouvait pas fonctionner en Russie. Victor Léontovitch explore à fond les méandres de cette lancinante question paysanne russe, avec ses moujiks qui passent du servage aristocratique/autocratique au servage étatique/kolkhozien. Un chapitre nous éclaire sur ce qu'est le droit paysan traditionnel, où ce sont les «feux» qui possèdent des terres communales et non des individus qui possèdent des terres individuelles. Ces terres ne pouvaient être héritées, et à la disparition d'une famille, d'un feu, par mort ou stérilité, elles revenaient à la commune; ce contexte rend bien sûr l'application d'un libéralisme individualiste à l'occidentale très problématique... (Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libéralisme, russie, 19ème siècle, 18ème siècle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 09 mai 2009

Estados Unidos refuerza su imperio militar mundial

Entre cientos de noticias militares ocultadas a la ciudadanía mundial, la transnacional DynCorp construirá una base de EEUU en Cite Soleil, Haití, EEUU libra una guerra secreta en Sudán mientras la Corte Penal enjuicia al presidente en ejercicio de ese país. También hay un informe sobre el peligro para la paz mundial que significa que Obama mantenga al republicano Gates al frente del Pentágono por su tenebroso curriculum vitae.

Aumenta el gasto militar a través del planeta

El SIPRI reportó que el gasto militar del mundo entre 1998 y 2007 corresponde al 2,5% del producto bruto mundial (GDP, en inglés) y a 202 dólares por cada habitante del planeta. El gasto militar creció 6% en 2007 respecto a 2006, situándose en 1.339 millones dólares. Pero EEUU es el campeón en esta carrera, pues gastó 547 mil millones, el 45% del total del mundo.

Gran Bretaña, China, Francia, y Japón son los más grandes gastadores de dinero en militares y armas pero apenas llegan al 4% o 5% cada uno, muy detrás de las astronómicas cifras de EEUU. El crecimiento regional más grande en militares y armas se dio en la Europa Oriental ex comunista que aumentó sus gastos en 162% entre 1998 y 2007. EEUU y Europa occidental cuentan con 73 de las 100 más grandes empresas de armas del mundo, cuyas ventas en 2006 ascendieron a 292,3 mil millones dólares.1

DynCorp construirá una base militar de EEUU en Cite Soleil, Haití

EEUU planea expropiar y demoler los hogares de centenares de haitianos súper pobres que habitan el gigantesco tugurio de Cite Soleil, en Puerto Príncipe, para hacer sitio a una base militar. DynCorp, una desprestigiada contratista del gobierno de Washington, que opera como brazo cuasi oficial del Pentágono y la CIA, tiene el encargo de ampliar la base que alberga a los soldados de la misión de la ONU “para estabilizar Haití” (MINUSTAH) en el campo de batalla montado por la invasión militar extranjera que comenzó después que fuerzas especiales de EEUU secuestraran y expulsaran al exilio al presidente Jean-Bertrand Aristide el 29 de febrero de 2004.

Los moradores de Cite Soleil han sido victimados en repetidas masacres efectuadas por la MINUSTAH, que desde su aparición discrimina a los ciudadanos más pobres. Según el alcalde de Cite Soleil, Charles José, y un capataz de DynCorp en el sitio, el financiamiento para la expansión será proporcionado por el Departamento de Estado a través de la controvertida Agencia de EEUU para el Desarrollo (USAID, en inglés), en un uso muy poco ortodoxo de los fondos de “ayuda”. Los estrategas de Washington se proponen apoderarse de las primeras propiedades inmobiliarias en que se asienta Cite Soleil. El cuadrante tiene un puerto, está cerca del aeropuerto, colinda con la principal carretera al norte y está anillado por las fábricas y el viejo complejo de la Haitian American Sugar Company.2

La guerra secreta de EEUU en Sudán

La Corte Penal Internacional anunció acusaciones amenazadoras contra Omar al-Bashir, el presidente árabe de Sudán, en la primera vez que ese tribunal incrimina a un jefe de estado en ejercicio. Después del anuncio, que el sistema informativo occidental difundió como noticia por todas partes y en cada hogar estadounidense, al término del mismo día el presidente al-Bashir ordenó la expulsión de diez organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGs) que operaban en Darfur.

Pero los grandes medios en lengua inglesa no han divulgado en ninguna parte que EEUU acaba de intensificar su ya antigua guerra por el control de Sudán y de sus recursos naturales (petróleo, cobre, oro, uranio y tierras fértiles para plantaciones de caña de azúcar y goma arábiga, esenciales para la Coca Cola, Pepsi y los helados Ben & Jerry).

Esta guerra ha estado llevándose a cabo también a través de numerosas ONGs supuestamente humanitarias instaladas en Darfur, mediante compañías militares privadas, operaciones de “mantenimiento de paz” y operaciones militares encubiertas (eufemismo para asesinatos secretos) apoyadas por EEUU y sus aliados más cercanos.

La lucha por el control de Sudán se manifiesta en los puntos más álgidos de la guerra por Darfur.

Hay Fuerzas Especiales de EEUU asentadas en tierras de frontera de los estados de Uganda, El Chad, Etiopía y Kenia, y las dos grandes preguntas son: 1] ¿Cuántas de las matanzas “denunciadas” por las ONGs están siendo cometidas por las poderosas fuerzas de EEUU para inculpar después a al-Bashir y al gobierno de Sudán?; y 2] ¿Quién financia, arma y entrena a los rebeldes insurrectos contrarios a al-Bashir?

Pareciera que la acusación a Sudán desnuda a la Corte Penal Internacional como una herramienta más de la política exterior hegemónica de EEUU.

Peligros de mantener a Gates como jefe del Pentágono

El Secretario de Defensa Robert Gates, quien desempeñó el mismo cargo en los últimos años de Bush, no sólo tiene una larga historia de operaciones secretas con la CIA, sino que también es responsable de la más evidente politización de la inteligencia estadounidense.

Como vice director de la CIA, debajo de William Casey, Gates pellizcó a la inteligencia para que exagerara la amenaza militar de la Unión Soviética y justificar mejor los enormes aumentos del presupuesto del departamento de Defensa, o Pentágono, durante la era de la guerra fría de Reagan, mientras simultáneamente se derrumbaba la Unión Soviética.

Gates infló el fantasma del comunismo en América Central, apoyando a los escuadrones de la muerte de la derecha de El Salvador y financiando a “los contra” de Nicaragua en toda esa región. El estallido del escándalo Irán-Contra consiguió que Gates fuera rechazado como director de la CIA después de la muerte de William Casey. (Irán-Contra fue un cambalache ilegal de drogas y armas en beneficio de “los contra”, pero sin “involucrar” oficialmente a EEUU y teniendo a Irán como proveedor bélico)

Según fuentes de inteligencia extranjera, Gates participó en la “Sorpresa de Octubre” para retrasar la liberación de 52 rehenes en Teherán hasta que asumiera Reagan, en 1981. Gates también concentró la ayuda a Saddam Hussein durante la guerra Irán-Iraq, suministrando a Hussein armas químicas, armamento y equipamiento. Gates asumió el control de la secretaría de Defensa una vez que salió Rumsfeld, en diciembre de 2006, y extendió puntualmente la guerra en Iraq con una oleada de 30.000 tropas nuevas. Gates se opuso al plan de Obama de fijar un calendario de 16 meses para el retiro de Iraq.4

*) Resúmenes de historias periodísticas ocultadas por la gran prensa de EEUU y el mundo, elegidas entre cientos de noticias estudiadas por el Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California para la selección final de 25 historias relevantes a publicarse en el anuario Censored 2009/2010.

Fuentes:

1) Investigador: Nick Sieben; Consejero de la facultad: Julia Andrzejewski, St. Cloud State University; Evaluador: Carla Magnuson

–"Global Military Spending Soars 45 Percent in 10 Years." Agence France Presse, 9 June 2008 http://www.commondreams.org/archive/2008/06/09/9503

–Instituto Estocolmo de Investigación de la Paz, SIPRI.

http://www.sipri.org/contents/milap/milex/mex_trends.html

2) Investigado por Leora Johnson y Rob Hunter.

– “UN Military Base Expanding: What is Washington up to in Cité Soleil?” Kim Ives,

Haiti Liberté, 9/04/2008

http://www.haitianalysis.com/2008/9/3/un-military-base-expanding-what-is-washington-up-to-in-cit-soleil

3) Estudiante investigador: Curtis Harrison / Evaluador académico: Keith Gouveia

–“Africom’s Covert War in Sudan” Keith Harmon Snow, Dissidentvoice.org, 3/6/2009 http://www.dissidentvoice.org/2009/03/africoms-covert-war-in-sudan

–“Aren't There War Criminals in The US? Legitimacy of Global Court Questioned Over Sudan” Thalif Deen, Inter Press Service, March 9, 2009 http://www.commondreams.org/headline/2009/03/09-10

4) Estudiante investigador: Chris McManus y evaluado académico: Diana Grant

–“The Danger of Keeping Robert Gates” Robert Parry Consortiumnews.com 11/13/2008 http://www.consortiumnews.com/2008/111208.html

00:40 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : militaria, géopolitique, etats-unis, forces armées, guerre, armées, impérialisme, hégémonisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Warum J. M. Barroso unsere Kinder glücklich macht

Erziehungsbücher haben Konjunktur. Seit über einem Jahr besetzt der (grob gesagt: konservativ einzustufende) Psychologe Michael Winterhoff (Warum unsere Kinder Tyrannen werden) hartnäckig die obersten Plätze der Sachbuch-Hitlisten. Autoren, die vehement gegen seine hierarchischen Eltern-Kind-Modelle argumentieren, rangieren weit dahinter.

Die Sache einfach laufen zu lassen und auf Institutionen oder die „heimlichen Erzieher“, also die Medienwelt zu setzen – das funktioniert heute nur als Glücksspiel. Mal geht’s gut, häufig nicht.

Ganz grundsätzlich haben sich Eltern die Frage zu stellen, in welcher Position sie ihre Kinder sehen wollen: Vorne dran? Als unauffällige Mitmacher? Oder als junge Kritische, die im Zweifelsfall selbstbewußt aus der Reihe tanzen? Und: Wie wäre letzteres denkbar für einen, sagen wir, Siebenjährigen? Eine Entscheidung mit vielfältigen Implikationen – man könnte ein Buch damit füllen.

Wir hätten beiwspielsweise wir gern, daß unsere Kinder Erwachsenen grundsätzlich respektvoll begegnen. Mit diesem kleinen Erziehungsziel sind wir bereits gescheitert. Wie schwierig ist es, „Autoritäten“ als solche zu behandeln, wenn deren Auftreten, die Kleidung, die Sprache sie offenkundig diskreditiert! Das beginnt bei ein paar Lehrern, die immer wieder durch Blödigkeiten, durch juvenile Anbiederung, durch absurde „Lernangebote“ auffallen. Einige Zeit lang versucht man als Eltern den Spott der Kinder, die solche Maschen längst durchschauen, abzuwehren. Irgendwann gibt man auf und ertappt sich beim Mitwitzeln.

Wer etwa ein Ludwig-Uhland-Gedicht als Rap aufsagen läßt – welchen Kommentar hat der wohl am heimischen Küchentisch verdient? Zustimmung, Abwägung, Bestürzung oder milden Spott? So (die Beispiele sind zahlreich…) sind unsere Kinder zu Spöttern geworden. Nicht gerade eine begrüßenswerte Haltung für ein Kind, wenig zuträglich für die seelische Entwicklung.

Gerade ist José Manuel Barroso dran, der Präsident der Europäischen Kommission. Wie Barroso politisch einzuschätzen ist, ist unseren Kindern egal. Jedenfalls nennen sie ihn englisch „Dschousie“, auch wenn sie belehrt worden, daß er „Chossee“ auszusprechen und ohnehin eher mir dem Nachnamen zu benennen ist.

Und so kam’s: An unsere ältesten Töchtern, elf- und zwölfjährig, wurde gerade der Schülerkalender („Gut informiert, clever entscheiden“) verteilt, den die Europäische Kommission herausgegeben hat. Er beginnt erst im August, die Töchter haben aber bereits ihre Daten eingetragen, Ferientermine markiert – und, wißbegierig, wie sie sind, den umfänglichen redaktionellen EU-Aufklärungsteil durchgelesen.

Der beinhaltet Wissenswertes darüber, „wie die EU genau funktioniert“, eine nach Ländern differenzierte Tabelle mit dem CO2-Ausstoß pro Person/Jahr, den Hinweis, daß man nie ohne Helm radfahren soll, und was los ist, wenn man genitalen Ausfluß oder Schmerzen beim Sex hat.

In seinem Grußwort begründet Jose M. Barroso den Kalender damit, daß den lieben Schülerinnen und Schülern „Instrumente an die Hand gegeben“ werden sollen, „mit denen Sie die Globalisierung nicht nur überstehen, sondern gestalten können, und zwar nach Ihren eigenen, gemeinsamen, europäischen Werten.“ Frappierend war für unsere Töchter, wie dieser Europa-Gott sich hier abbilden ließ: Mit cooler Baseball-Kappe, lockerem Hemd unter Sommerhimmel – wie ein Dschousie halt, und keinesfalls wie ein José.

Schon komisch, welche Kleinigkeiten Kinderherzen erfreuen können! Seit Tagen heißt es nun bei unseren Töchtern, sobald einer mit Baseballkappe des Weges kommt: „War das nicht der Dschousie Barrousie?!“ Und dann wird gekichert. Ein paar Politikerstimmen – Barroso nun grad nicht – hat Tochter Nr. 2 auch bereits in ihrem Imitations-Repertoire. So schreitet die Eliten-Stürmerei munter voran. Kein Respekt, die Jugend!

00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : union européenne, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La bataille sémantique n'est pas perdue d'avance...

Martin Peltier :

« La bataille sémantique n’est pas perdue d’avance »

SOURCE : MONDE ET VIE & http://synthesenationale.hautetfort.com/

Journaliste, Martin Peltier a ouvert la 14ème université d’été de l’association Renaissance catholique, consacrée au politiquement correct, par un exposé sur la subversion du langage. Il revient sur ce thème pour Monde & Vie.

Journaliste, Martin Peltier a ouvert la 14ème université d’été de l’association Renaissance catholique, consacrée au politiquement correct, par un exposé sur la subversion du langage. Il revient sur ce thème pour Monde & Vie.

Martin Peltier, vous vous intéressez particulièrement à la dimension sémantique de la pensée unique, la “novlangue”. La subversion de la langue précède celle des esprits. Par quel mécanisme ?

On parle de “novlangue” par référence au roman de George Orwell 1984. Depuis l’entre-deux guerres, les marxistes et post-marxistes ont entrepris un travail constant de subversion par le langage. La stratégie reste la même aujourd’hui. On remarque d’ailleurs, au sein du composé de mouvements et de personnes qui élaborent la pensée unique, de nombreux trotskistes ou anciens trotskistes, en France comme aux Etats-Unis, qui ont acquis au sein des organisations de cette mouvance une formation à ces méthodes de subversion. Même des antimarxistes avertis se laissent prendre au piège de cette torsion du vocabulaire, par exemple en employant le mot “stalinien”, forgé pour innocenter le communisme des crimes de Staline, alors que Lénine et Trotski furent eux aussi des criminels sanguinaires. Et ça marche ! Personne ne se réclame plus aujourd’hui de Staline, mais beaucoup continuent de se proclamer communistes ou trotskistes, sans que nul ne s’en émeuve. En subvertissant le langage, il est également possible d’accoutumer les gens à des idées qu’ils repoussaient dès l’abord : en parlant d’“homoparentalité” et de “couples gays”, on en vient par exemple à rendre petit à petit admissible l’idée de l’adoption d’enfants par les homosexuels. Le piège est d’autant plus efficace qu’en nous opposant à cette subversion du langage, nous risquons nous-mêmes d’être conduits à utiliser un langage archaïque et à recourir pour désigner certaines réalités à des périphrases qui témoignent des succès de l’adversaire.

Pour s’opposer à cette colonisation du langage par le politiquement correct, est-il possible, bien que les médias dominants soient gagnés à la pensée unique, de copier ses méthodes et de forger une autre terminologie ? A-t-on déjà tenté de le faire ?

Oui. L’expression “préférence nationale”, lancée naguère par Jean-Yves Le Gallou dans un livre publié par le Club de l’Horloge, a posé un sérieux problème à nos adversaires, qui ont dû beaucoup batailler avant de parvenir à la diaboliser. Cette notion a conquis l’électorat conservateur avant d’être “repérée”. La bataille sémantique n’est donc pas perdue d’avance.

Pour illustrer le travail de destruction du langage et de la syntaxe, vous prenez l’exemple de l’appellation “Madame la ministre”. A son arrivée au ministère de l’Economie, Christine Lagarde, dont la mère était grammairienne, s’était attiré les railleries des médias politiquement corrects en demandant qu’on l’appelle “Madame le ministre”. Elle n’a d’ailleurs pas été obéie. Comment s’opposer à cette corruption médiatique de la langue française ?

Le premier stade de la confrontation est réfléchi, préparé par des militants, puis les termes passent dans le langage courant et sont diffusés par les médias, d’autant plus facilement que l’on n’y prend pas garde. Ainsi, aux Etats-Unis, le terme melting-pot, qui signifie “creuset” et annonçait l’intention de fondre les minorités dans le creuset américain, a été remplacé sous la pression des gauchistes radicaux par celui de “salad-bowl” (saladier), qui exprime une autre conception de la société américaine, au sein de laquelle les différentes communautés sont appelées à cohabiter sans se mélanger. En France, il n’est pas anodin qu’un “clandestin” soit devenu un “sans-papiers“, un “homosexuel” un “gay”, ou que les droits de l’homme, notion “sexiste”, disparaissent au bénéfice des “droits humains”. Comment s’y opposer ? En réagissant constamment, en faisant attention au vocabulaire que nous utilisons, en consacrant des rubriques à l’étude du langage dans les médias appartenant à notre famille de pensée, en utilisant l’ironie, le rire et la connivence sociale pour ridiculiser l’adversaire.

Vous estimez que s’est mis en place un processus de « tyrannie optimale ». Qu’entendez-vous par là ?

La tyrannie optimale, c’est celle qui obtient les meilleurs résultats avec un minimum de frais. On trouve des exemples de tyrannies dès l’Antiquité. Elles faisaient beaucoup de bruit pour rien, versaient le sang en abondance pour un résultat médiocre. Ces bilans se sont améliorés avec la Révolution française, puis le nazisme et le communisme ; mais même en URSS, malgré la terreur que l’on y pratiqua et une propagande très bien organisée, on ne convainquait pas grand monde. Aujourd’hui, nous avons affaire à une tyrannie douce, qui diffuse un vocabulaire, des émotions, des idées qui passent partout, y compris par le biais de la publicité et des biens de consommation : ainsi en est-il de l’“homoparentalité”, ou encore de l’“homophobie” dont nous sommes accusés – et persuadés – de nous rendre coupables si nous ne sommes pas favorables à l’adoption d’enfants par les homosexuels. C’est également vrai en politique : voyez la manière dont on s’est laissé persuader de l’existence d’armes de destruction massive en Irak sous Saddam Hussein, alors qu’on savait qu’il n’y en avait pas… Ce sont des techniques de propagande non aversives : on n’exerce pas de violence directe, mais on propage une morale diffuse qui ne supporte ni réaction, ni contradiction. C’est une tyrannie presque parfaite.

La pression morale ne devient un peu plus violente que lorsque le système prend peur, ou joue à se faire peur. Car une telle tyrannie ne se sent en danger que lorsque les langues se délient : en 2002, que serait-il arrivé si les Français avaient commencé à se demander si la “préférence nationale“ était vraiment un concept aussi inacceptable que la pensée unique le prétendait ? Elle a réagi en émettant un peu plus de mensonges et d’insultes afin de discréditer son adversaire.

00:15 Publié dans Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manipulation, sémantique, novlangue, orwell, linguistique, totalitarisme, censure, subversion, langue, langage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Une philippique contre les assassins de l'histoire

SYNERGIES EUROPÉENNES - ORIENTATIONS (Bruxelles) - Juillet 1988

Une philippique contre les "assassins de l'histoire"

Un rapport de Luc Nannens

Le débat ouest-allemand récent, baptisé "querelle des historiens", a fait la une de tous les quotidiens et hebdomadaires de RFA. Il y a d'un côté, ceux qui veulent accentuer encore la culpabilité allemande, ressasser sans cesse les my-thèmes culpabilisateurs, les ériger au rang de vérités historiques intangibles. Leur méthode: l'anathème et l'injure. Cet exercice n'a pas plu à quelques historiens célèbres dans le monde entier, porte-paroles de leurs confrères: Ernst Nolte, Andreas Hillgruber et Michael Stürmer. Peu suspects de sympathies à l'endroit du nazisme, ils ont for-mé le camp adverse des nouveaux inquisiteurs, ceux qui s'auto-proclament "anti-fascistes". Ils n'ont pas accep-té la nou-velle mise au pas, le galvaudage éhonté de leur discipline déjà si malmenée par l'idéologie ambiante, cel-le de la grande lessive des mémoires. Rolf Kosiek nous a dressé un bilan clair de cette affaire qui annonce une pro--chai-ne grande révolte des mémoires contre les escrocs idéologiques, les nouveaux prêtres hurleurs qui veulent do-mes-ti-quer, asservir et détruire l'indépendance d'esprit et la sérénité européennes, la vieille et pondérée éthique de Thucydide. Son bilan porte le titre de

Rolf Kosiek, "Historikerstreit und Geschichtsrevision", Grabert-Verlag, Tübingen, 1987.

La querelle des historiens, écrit Rolf Kosiek, est révélatrice de l'absence de liberté que subissaient les historiens dans les décennies écoulées mais, point positif, elle indique aussi que les choses sont en train de bouger et que les scien-ces historiques vont enfin pouvoir entrer dans une époque "normalisée" et se dégager des carcans officiels. Les historiens agressés, jadis, entraient automatiquement dans un purgatoire et sombraient dans un oubli catastro-phique, résultat de la cons-piration du silence. Désormais, ils se rebiffent et font face. Apparaissent dès lors les pre--mières fissures dans l'édifice érigé artificiellement pour les besoins a posteriori de la cause alliée, même si des mas-ses d'archives sont encore inaccessibles et si des rumeurs courent qui disent que les documents entreposés à Lon-dres sont délibérément falsifiés, de façon à ne pas porter ombrage au Royaume-Uni quand ils seront enfin à la disposition des historiens.

L'Allemagne de l'Ouest a connu cinq cas de mise au pas d'historiens actifs dans l'enseignement: l'affaire du Prof. Dr. Peter R. Hofstätter en 1963, l'affaire Stielau (qui contestait l'authenticité du Journal d'Anne Frank) en 1959, l'af-faire Walendy en 1965, l'affaire Diwald en 1978 (deux pages jugées litigieuses dans un livre de 764 pages, ven-du à des centaines de milliers d'exemplaires!), l'affaire Stäglich où l'accusé s'est vu non seulement condamné mais dépouillé de son titre de docteur en droit en vertu d'une loi imposée sous Hitler en 1939! Si toutes ces af-fai-res concernaient des mises en doute directes de la façon dont l'idéologie dominante présente les rapports tragiques en-tre Allemands et Juifs pendant la parenthèse hitlérienne, la querelle actuelle ne se base pas du tout sur des argu-ments relatifs à cette douloureuse question. D'où Kosiek distingue deux types de révisionnisme historique: le ré-vi-sionnisme proprement dit, vivace dans la sphère anglo-saxonne et porté par des célébrités comme B.H. Liddell-Hart, P.H. Nicoll, C.C. Transill, H.E. Barnes, qui, tous, nient la culpabilité exclusive de l'Allemagne dans le dé-clenchement de la seconde guerre mondiale. Nier l'exclusivité de la culpabilité, ce n'est pas nier toute culpabilité mais cette nuance, qu'acceptera tout esprit doté de bon sens, est déjà sacrilège pour les néo-inquisiteurs. Ensuite, un révisionnisme plus marginal, et surtout plus spécialisé, qui n'aborde que les questions propres aux rapports ger-mano-juifs.

Une volonté populaire diffuse de retour à l'histoire et de réappropriation d'identité

Une sourde hostilité couvait depuis une bonne décennie contre l'arrogance inquisitoriale: en 1976, le Président de la RFA, Walter Scheel, avait déclaré en public, devant un congrès d'historiens, que l'Allemagne de l'Ouest ne pou-vait nullement devenir un pays purgé de toute histoire. En 1977, les historiens hessois protestèrent vivement con--tre le projet du Ministère de leur Land visant à supprimer purement et simplement la matière histoire dans les Gym-nasium. L'exposition consacrée aux Staufer à Stuttgart en 1977 permet à plusieurs hommes politiques en vue de réitérer leur volonté de sauver l'histoire des griffes de ceux qui veulent systématiquement l'éradiquer. A par-tir de 1980, on assiste à une véritable offensive de retour à l'histoire et à une volonté très nette de se reconstituer une identité qui avait été provisoirement occultée; l'exposition sur la Prusse à Berlin en 1981 a montré que les mi-lieux de gauche, eux aussi, souhaitaient renouer avec l'histoire de leur pays (cf. Alain de Benoist, Gérard Nances & Robert Steuckers, "Idée prussienne, destin allemand", in Nouvelle Ecole, n°37, 1982).

Les historiens, bénéficiant de cet engouement populaire pour l'identité nationale, vont s'enhardir et amorcer un processus d'émancipation. Helmut Rumpf, juriste et politologue de notoriété internationale, disciple de Carl Schmitt, rappelle, dans un article de la prestigieuse revue Der Staat (Berlin) un ouvrage capital de 1961, assassi-né par la conspiration du silence: Der erzwungene Krieg (= la guerre forcée) de l'Américain David L. Hoggan. Ce li-vre, épais de 936 pa-ges, démontrait la culpabilité britannique, notamment celle de Lord Halifax, sur base de do-cu--ments polonais, ja-mais étudiés à l'Ouest (sur Hoggan, cf. Orientations n°6). La légende de l'incendie du Reichs-tag par les nazis fut, dans la foulée, réfutée par l'historien Fritz Tobias, membre de la SPD; Tobias avait en-tamé son enquête dès 1959 mais les inquisiteurs avaient jugé que sa thèse était "inopportune sur le plan de la pé-dagogie populaire" (!?). Il fal-lut attendre 1986 pour qu'elle soit admise, sans pour autant être diffusée. L'his-to-rien suisse-alémanique Wolf-gang Hänel put démontrer que les affirmations de Hermann Rauschning, consignées dans le fameux Hitler m'a dit, sont absolument fausses pour la simple raison que l'auteur n'a jamais rencontré Hit-ler plus de quatre fois et, en ces occasions, n'était pas seul. Le Prof. Alfred Schickel, directeur de l'Institut d'His-toire Contemporaine d'In-gol-stadt, put prouver que les officiers polonais prisonniers en Allemagne organi-saient des "universités de camp". Ce fait, incompatible avec l'image qu'on s'est fait des relations germano-polo-nai-ses, fut d'abord nié par les historiens officiels, jusqu'au jour où plusieurs of-fi-ciers polonais sont venus person-nel-le-ment témoigner, preuves à l'appui!

Nolte contre Habermas: la "querelle des historiens" commence!

C'est avec un tel arrière-plan qu'a commencé la "querelle des historiens" proprement dite, en 1986. Ernst Nolte, cé-lèbre sur le plan international pour ses études sur l'origine des fascismes, a déclenché la polémique en écrivant, en substance, dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), le 6 juin 1986, que l'"asiatisme" national-socia-lis-te, exprimé par la terreur policière, les camps et les massacres, n'est pas unique ni originelle mais a été précédée par l'"asiatisme" bolchévique. L'approche de Nolte était dans la droite ligne de ses options libérales: il ne niait pas les massacres et les crimes nationaux-socialistes mais refusait, par souci éthique, de justifier les massacres subis par ses compatriotes par les massacres qu'ils auraient commis ou non. Cette volonté de relativiser les faits, de les restituer à leur juste mesure et de les dépouiller de tous adstrats passionnels, constitue une démarche scien-tifique et objective, telle que tout historien sérieux se doit de poser. Les professionnels du culpabilisme ont ré-agi im-médiatement, d'abord par des lettres de lecteurs à la FAZ, reprochant à Nolte de minimiser, par compa-raison avec la terreur stalinienne, les actes du régime nazi. Wolfgang Schuller, professeur d'histoire à Constance, fut le pre-mier à prendre parti pour Nolte, en écrivant: "Si l'on n'est plus autorisé qu'à écrire des choses négatives (à l'en-droit de l'histoire allemande de ce siècle, ndlr), si plus aucun lien causal, plus aucune causalité ne peut plus être évoqués, alors nous avons une sorte d'historiographie courtisane inversée".

Jürgen Habermas, qui n'en rate pas une, saisira l'occasion pour se donner de la publicité, en mitonnant un article far-ci de vitupérations et de fulminations hautes en couleur, en traînant Nolte dans la boue, avec trois autres de ses col-lè-gues, Andreas Hillgruber, Klaus Hildebrand et Michael Stürmer. Pariant sur l'ignorance des masses, sachant que les médias conformistes lui donneront une publicité imméritée, Habermas recourt sans vergogne à l'injure, au tron--quage des citations et au langage propagandiste, sans pour autant éviter les contradictions: ainsi, il reproche à Stürmer de fabriquer une "philosophie otanesque" (Natophilosophie), assortie de "tamtam géopoliticien", propre à une "idéologie du milieu" (Ideologie der Mitte) qui met en danger les liens de l'Allemagne avec l'Ouest, matri-ce des sacro-saintes "Lumières"! La réponse moqueuse des agressés n'a pas tardé: se posant comme leur avocat, Gün-ter Zehm se gausse du philosophe-sociologue libéral-gauchiste en faisant appel à ses propres théories; en ef-fet, Habermas, voulant ancrer sa démarche dans l'héritage rationaliste, hégélien et marxiste, a toujours opté pour les faits objectifs contre les travestissements métaphysiques, les engouements romantiques, les mythes mobilisa-teurs de type sorélo-fasciste ou völkisch-hitlérien; dans la querelle des historiens, toutes ses belles intentions, il les jette par-dessus bord, comme des ordures de cuisine par-dessus le bastingage d'un paquebot transatlantique: con-tre les faits mis en exergue par les historiens, le grand prêtre de la sociologie francfortiste évoque, trémolos feints dans la voix, la "malédic-tion éternelle" qui pèse sur le peuple allemand (et qu'il s'agit de ne pas égratigner) et la "faute incomparable" que les générations post-hitlériennes, faites de bons gros touristes roses et gourmands, doi-vent continuer à traîner com-me un boulet de forçat.

L'hystérie habermassienne contre la science historique

Ces gamineries hystériques n'ont pourtant été que le hors-d'œuvre, les zakouskis du maître-queue Habermas. Rudolf Augstein, rédac'chef du Spiegel, prend le relais avec le gros sel: Hillgruber, selon le brave homme, nierait Ausch-witz et serait "un nazi constitutionnel". Janßen et Sontheimer, autres para-habermassiens, écrivent, sans ri-re et avec quelques circonlocutions, que les résultats de toute enquête historique doivent correspondre à des critères de "pé-dagogie populaire" et renforcer la "conscience Aufklärung". Tout autre résultat est malvenu et doit donc être tu, occulté, dénoncé. Le nazisme est unique, sin-gulier et au-dessus de toute comparaison, avancent Kocka, Bra-cher et Winkler, impavides devant le ridicule, puisque toute science his-to-rique est par définition comparative, comme le sait tout étudiant de première année. Winkler, qui avait bâti jadis quelques belles théories sur la parti-cu-la-rité allemande par rapport à l'Ouest, estime brusquement que le nazisme ne peut être comparé avec l'URSS stali-nien-ne ou le Cambodge de Pol Pot, terres asiatiques, mais exclusivement avec l'Ouest et ses normes puisque l'Al-lemagne est un morceau d'Occident. Après ces raisonnements spécieux: coucou! Qui réapparaît donc comme un dia-blo-tin d'une boîte? Habermas! L'hom-me prend des poses de Iavhé biblique et en imite le courroux: la faute des Al-lemands se transmettra de gé-né-rations en gé-né-ra-tions ad infinitum (cf. Die Zeit, 7-XI-'86). On ne voit plus où est l'histoire. On voit au con-trai-re comment se modernisent les anathèmes théologiques.

Ces excès ont eu pour résultat de mobiliser une phalange d'historiens agacés parmi lesquels Joachim Fest, qui, en défendant Nolte, s'insurge contre les simplismes ânonnés à propos du national-socialisme par les adeptes des Lu-mières qui, derrière un discours rationaliste-utopique sur la liberté, asseyent sans scrupules leur propre mandari-nat. Thomas Nipperdey attaque directement la méthode de Habermas: le passé y est dénoncé, puis, au nom du principe tout-puissant de l'émancipation, politisé et moralisé, mieux, hyper-moralisé; de cette manière seulement, la voie est libre pour le monopole futur des utopies, des "constructions" artificielles, détachées de toute continui-té historique. Un passé moralisé détruit ipso facto l'histoire réelle, pour installer des schémas désincarnés dans lesquels les peuples ne retrouvent pas leurs aspirations. C'est pourquoi il faut historiciser le national-socialisme, afin de ne pas renoncer au réel et de ne pas confisquer aux Allemands le droit de construire une démocratie con-forme aux rythmes de leur histoire. Pour le bien de la science, on ne peut interdire aux chercheurs de s'interroger et de solliciter témoignages et documents. Nolte renchérit: il faut éviter que ne s'installe une situation où le passé national-socialiste est érigé en un mythe négatif, indicateur du mal absolu, qui empêche toute révision pertinente et s'avère ennemi de la science.

Hildebrand rejette les arguments passionnels de Habermas en démontrant que les thèses que ce dernier incrimine ne sont nullement neuves mais ont déjà été débattues en Allemagne et à l'étranger depuis longtemps. L'assassinat des Juifs, écrit-il dans Die Welt (22-XI-'86), est sans doute "singulier" dans une perspective universelle mais de-meu-re néanmoins inscrit dans une chaîne d'événements tout aussi tragiques de notre siècle; cet événement "géno-cidaire" a eu des précédants et des imitations: le génocide des Arméniens, la liquidation de millions de paysans pro-priétaires russes, les koulaks, l'élimination et les déportations de peuples entiers sous le joug de Staline, les ex-terminations du "communisme paléolithique" cambodgien. Procéder à une comparaison entre ces horreurs his-to-riques est légitime pour l'historien, dont la tâche est d'en dégager les constantes et d'en comprendre les moti-vations, aussi répréhensibles soient-elles sur le plan moral. Spécialiste des crimes perpétrés contre les Alle-mands au cours des expulsions de 1945-46, l'historien américain Alfred de Zayas, en prenant position dans Die Welt (13-XII-'86), explique que le processus de "démythologisation" du nazisme est en cours aux Etats-Unis et en Angle-ter-re depuis longtemps et exhorte les Allemands à s'intéresser à ces travaux en dépit des hurlements du mandarinat établi; selon de Zayas, la thèse de l'"unicité" de la faute nazie est inepte et les Allemands ne doivent pas se laisser hypnotiser ou paralyser par Auschwitz, car, pendant la seconde guerre mondiale, il n'y a pas eu de "monopole de la souffrance".

Les cinq questions-clefs du débat

Au-delà de la polémique, Kosiek dégage les principaux points de discorde entre les historiens: 1) La démarche de révision est-elle ou non la norme de la scientificité historique?; 2) Le IIIème Reich revêt-il un caractère d'unicité?; 3) L'époque du IIIème Reich doit-elle être historicisée, c'est-à-dire doit-elle être soumise aux mêmes critères d'investigation historiques que n'importe quelle autre segment de l'histoire?; 4) Le problème du calcul du nombre de victimes doit-il être abordé?; 5) Convient-il ou ne convient-il pas d'étendre la notion de "faute collective" aux gé-né-rations post-hitlériennes et, si oui, jusqu'à quelle génération? Au-delà de ces cinq questions d'ordre éthique et philosophique, qui ne sont pas du ressort direct de l'historien mais concernent immédiatement sa liberté de travail, l'histoire contemporaine, si elle veut quitter certaines impasses, doit aborder des terrains laissés jusqu'ici en jachè-re, terrains inexplorés à cause de la terreur intellectuelle exercée par le mandarinat. Seules des réponses allant dans un sens résolument non-habermassien aux cinq questions ci-dessus, permettront aux historiens d'aborder des do-mai-nes inexplorés (ou explorés seulement dans une marginalité éditoriale non médiatisée), comme, par exemple, les extermina-tions staliniennes et leurs incidences sur l'histoire de l'Europe orientale, la question de savoir si la guer-re déclenchée par Hitler contre l'URSS a été préventive ou non, les problèmes de l'expulsion des Allemands de Silésie, de Poméranie, de Prusse orientale et du Territoire des Sudètes. Une demande générale se fait jour qui com-prend l'é-tude historique et scientifique de ces événements, un débat public, franc et ouvert, sur ces questions. Y répondre clairement, sans a priori idéologique, avec sérénité, signifierait que l'histoire n'est pas une science mor-te. Ne pas y répondre, persister dans l'occultation de pans entiers de l'histoire européenne, signifierait au con-trai-re que l'his-toire est morte, et avec elle la liberté, et que se sont réalisées les pires appréhensions d'Orwell con-cernant la ma-ni-pu-lation du passé dans des buts de ma-ni--pulation politique. Un habermassien sincère, soucieux de transparence, de dialogue et de publicité, hostile aux mé-canismes mis en scène par l'imagination romanesque d'Or-well dans 1984, devra nécessairement prendre la parti des Nolte, Hildebrand, Stürmer, etc., malgré les déra-pa-ges, divagations et éruc-ta-tions récentes de son maître-à-penser.

Dix conclusions

Quelles conclusions tirer de tout cela? Pour Kosiek, il convient de dégager dix leçons de cet événement:

1) Pour la première fois, toute une brochette d'historiens établis réclame une révision des schémas historiques et un abandon franc des simplismes en vogue.

2) Le scandale déclenché par Habermas a montré l'inanité intellectuelle des dits schémas et induit bon nombre d'historiens à relire les livres oubliés de certains "révisionnistes" anglo-saxons, dont Hoggan. Une modification ad hoc des manuels scolaires devrait suivre...