Archives de "Synergies Européennes" - 1990

Entretien avec Christiane Pigacé

propos recueillis par Jürgen Hatzenbichler et Helena Pleinert

Q.: Aujourd'hui, la démocratie est honorée comme un «veau d'or», disent ses adversaires. Mais est-il possible, de nos jours, de critiquer la démocratie ou de la refuser?

CP: Il faut d'abord voir ce que l'on entend par démocratie. Je crois qu'à notre époque, le politique, en fait, est saturé, comme sont saturées les institutions politiques, par les pouvoirs économiques entres autres. Donc le discours sur la démocratie est en fait un discours de légitimation, un discours de justification, qui ne fait que cacher l'absence de démocratie véritable. Il s'agit donc d'un leurre. Il y en a eu d'autres par le passé. Il y a eu des dieux, par exemple, qui cachaient les manœuvres des prêtres. De même, il n'y a pas aujourd'hui de démocratie véritable. Peut-être en Suisse, éventuellement, où il y a au moins des techniques de démocratie réelle qui sont en œuvre mais la Suisse est un tout petit Etat qui ne survit qu'à la suite d'une situation économique et politique très particulière. Les prétendues grandes démocraties actuelles, et par exemple la France, les Etats-Unis et l'Angleterre, ne sont évidemment pas des démocraties dans la mesure où, dans ces Etats, le peuple —j'entends par là l'ensemble des citoyens en état de participer au politique— ne participe pas réellement au politique puisqu'il n'a pas les moyens de participer au politique. Ni les moyens économiques ni les moyens sociaux.

Q: Donc toute démocratie réelle est «démocratie à la base» (Basisdemokratie)?

CP: Je dirais plutôt que la démocratie directe est une technique. Je veux dire qu'il s'agit d'un ensemble de techniques qui permettent au peuple de participer directement au politique. Je ne choisis aucune technique. Je préfère me référer au terme de «démocratie de base», ou «démocratie directe», qui est celui de démocratie substantielle. C'est-à-dire qu'il faut découvrir les bonnes techniques pour la bonne époque, afin que le peuple participe effectivement au politique, puisse y participer à tout moment, dans la mesure où chaque citoyen soit directement concerné par le politique et, pour cela, il faut que le peuple soit un véritable peuple, que le tissu social soit un tissu solide. Il faut aussi que chaque mouvement à l'intérieur du peuple ou à l'extérieur du peuple (contre le peuple) soit immédiatement transmis à travers les associations, à travers les différents réseaux qui construisent ce peuple, afin qu'il y ait une réaction immédiate qui n'exige même pas les techniques de la démocratie directe, qui exige simplement une adhésion, une adhésion exprimée.

Q: On peut effectivement imbriquer le concept de démocratie dans une tradition européenne, celle de la démocratie grecque, celle de la Rome républicaine, etc. Au regard de cette tradition, à quoi la démocratie actuelle devrait-elle ressembler?

CP: Vos deux exemples, celui de la Grèce et celui de Rome, sont de bons exemples. Car vous évoquez là un exemple de bonne démocratie et un exemple de mauvaise démocratie. Je crois que les Grecs ont des héritiers: ce sont les Anglo-Saxons. Et je crois que les Romains ont eu des héritiers: les peuples germaniques. La démocratie athénienne était essentiellement une démocratie formelle. Je crois que la démocratie athénienne s'est installée dans ses institutions pour amener au pouvoir une classe de marchands qui s'est opposée à une classe de propriétaires terriens. Je ne dis pas que c'était plus mal mais, enfin, ce n'était guère mieux. Alors que Rome qui ne s'est pas beaucoup préoccupée de mettre en avant le mot «démocratie», s'est, par contre, beaucoup préoccupée de mettre en avant le mot de «citoyen» et de faire en sorte que le citoyen et le peuple romain soient particulièrement respectés à l'intérieur et à l'extérieur de la Cité. Je ne voudrais pas entrer dans de trop longs développements, bien sûr, car cela ferait éclater le cadre de cette entrevue, mais dire que l'on perçoit des phénomènes tout-à-fait parallèles dans les démocraties germaniques primitives, où l'on saisit le politique de la même façon et où l'homme libre, en tant qu'il appartient au peuple, est de la même façon respecté. Parce qu'à travers lui, c'est le peuple que l'on respecte. Je crois qu'aujourd'hui il faudrait trouver des procédures pour parvenir à ce même respect et je ne pense pas que ce soit par les techniques sociales qui sont appliquées en France ou dans d'autres Etats que l'on puisse y parvenir. Au contraire, ces techniques, qui relèvent plutôt de la charité publique, n'expriment pas du tout ce droit essentiel du citoyen à être respecté et à participer à la vie publique. Donc une démocratie devrait être un lieu où existe une véritable société civile, c'est-à-dire une société où chaque citoyen soit mis en état de participer réellement à la vie publique et soit le premier personnage de cette vie publique, c'est-à-dire que l'homme politique soit un personnage qui, au contraire du citoyen, inspire immédiatement la méfiance, alors que le citoyen, a priori, ne doit inspirer que le respect.

Q: Mais qu'est-ce qui fait que l'on est citoyen dans ces modèles classiques ou germaniques? N'était-ce pas seulement les hommes libres qui avaient droit de cité, droit d'éligibilité et d'élection? Cette démocratie était donc très élitaire, très limitée...

CP: Je ne pense pas qu'elle était élitaire. Je pense que les circonstances historiques étaient différentes. On ne doit pas tant parler d'«homme libre» mais plutôt de «celui qui appartient au peuple». N'appartenaient pas au peuple ceux qui venaient en visiteurs et qui étaient reconnus comme «étrangers», avec un statut d'étranger: il s'agit des métèques à Athènes ou d'autres personnages ou les premiers plébéiens de Rome, par exemple, ou les esclaves. L'esclavage est chose reconnue dans toute l'Antiquité: je ne porterai pas de jugement de valeur sur l'esclavage ici mais j'ajouterai toutefois que l'esclavage était la contrepartie technique de la démocratie. Mais aujourd'hui il y a d'autres contreparties techniques: il y a le machinisme et la technologie qui ne nécessitent plus l'existence de l'esclavage. Donc, en fait, dans l'esprit du temps, tout membre du peuple était effectivement citoyen. L'homme libre, c'est le membre du peuple, c'est celui qui appartient au peuple. Et celui qui, appartenant au peuple, était reconnu comme libre a justement tout les devoirs et les droits du citoyen. Au demeurant, et à ce propos, je reviens à la question précédente pour donner une précision et montrer à quel point la hiérarchie entre le citoyen et l'Etat était inversée aux yeux des Anciens: dans la Rome antique, les fonctionnaires étaient souvent pris chez les esclaves ou chez les affranchis. Ce qui montre bien que le fonctionnariat n'était pas une dignité. C'était une servitude, au fond.

Q: On parle beaucoup aujourd'hui du «citoyen responsable» (mündiger Bürger), c'est-à-dire d'un citoyen capable de mesurer pleinement toutes les décisions prises à l'assemblée. Sans ce citoyen, la démocratie n'existe pas. Mais ce «citoyen responsable» existe-t-il?

CP: Si le citoyen ne tire ses droits, ses libertés et ses devoirs que du seul fait qu'il appartient au peuple, c'est-à-dire que c'est le peuple qui lui donne ses droits et ses devoirs et non l'inverse; de ce fait, le citoyen responsable n'a pas à prendre ses propres décisions, il a à participer à la décision commune, à la décision qui est prise pour le bien commun. C'est ce qui distingue l'homme libre dans le domaine privé du citoyen dans le domaine public et puis ensuite de l'homme politique lors de la crise, qui n'agit plus tout-à-fait comme un simple citoyen mais qui supportera éventuellement une responsabilité supérieure.

Q: Autre fondement de la démocratie moderne: les droits de l'homme. Ces droits de l'homme sont-ils quelque chose de réel ou relèvent-ils d'un mythe permanent?

CP: Lorsque l'on a posé cette question à René Cassin, au moment où il a mis au monde la Déclaration universelle des droits de l'Homme, lorsque, plus précisément, on lui a demandé s'il s'agissait bel et bien de droits, il a ri. Et il a répondu: «bien sûr que non, n'est-ce pas, il s'agit d'une tentative politique pour tendre vers quelque chose, mais il est évident que ce ne sont pas des droits». Et Michel Villey, qui ne peut nullement être soupçonné d'être un anti-démocrate primaire, avait formulé une critique, que je n'approuve pas sur tous les points, mais une critique très vigoureuse des droits de l'homme en tant que droits. Il est évident que les droits de l'homme sont une idéologie. Et une idéologie de justification, de légitimation, pour les Etats actuels qui se réclament de ces droits de l'homme. Mais pour que ces droits de l'homme puissent effectivement s'appliquer, il faudrait d'abord que l'on sache ce qu'est l'homme et ensuite qu'il y ait un système juridique capable de faire appliquer ces droits et qui n'existe, je crois, dans aucun Etat.

Q: Actuellement, en Allemagne, nous assistons à une discussion entre hommes de droite et anarchistes sur la question de l'Etat; les deux groupes de protagonistes critiquent la notion d'Etat au départ de la notion de peuple, de Volk. A votre avis quel est le rôle de l'Etat?

CP: L'Etat est la forme la plus élaborée de l'institution politique dans sa traduction juridique. L'Etat peut ne pas exister. Je veux dire par là que l'Etat est un phénomène récent. Le politique, en revanche, est quelque chose, que je ne qualifierais pas d'éternel —ce serait sans doute un peu excessif— mais est un phénomène presque aussi ancien que l'homme. A partir du moment où il y a eu des sociétés, ces sociétés ont eu à faire face à diverses difficultés, elles ont été, ipso facto, des sociétés politiques. Et ces sociétés ont été des sociétés politiques, parce qu'à l'intérieur de ces sociétés, il y a eu une reconnaissance, la reconnaissance de liens face à un danger commun. Et là il y a le peuple. Donc peuple et politique sont effectivement deux choses qui vont ensemble. Mais l'Etat ne va pas obligatoirement avec le peuple ni avec le politique. Parce que le politique permet l'usage de l'arbitraire, c'est la seule activité humaine où l'arbitraire soit autorisé. Or, les institutions politiques, aujourd'hui, sont figées dans l'institution étatique et ont été récupérées par des intérêts économiques et privés, ce qui induit qu'elles ne sont plus politiques par ce fait même. Et là, l'Etat est vraiment contre le peuple, parce que l'Etat se pose alors comme quelque chose d'étranger à l'intérieur du peuple. Donc je pense que, tout en demeurant fidèle à sa vocation politique, à son éventuelle vocation d'unité, d'union, de réunion communautaire face à un danger à un moment quelconque, un peuple peut fort bien se passer d'Etat.

Q: Vous affirmez donc le primat du politique contre le primat de l'économie...

CP: Non, pas réellement. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a primat de l'économie et l'Etat est là. Le problème, je crois, est celui de l'institution. L'institution est quelque chose de figé. Aussitôt qu'une institution est créée —je parle seulement des institutions politiques c'est-à-dire des institutions de superposition— elle se pose comme hautement symbolique par rapport à l'identité réelle d'un peuple; elle vit d'une vie propre, elle se détache peu à peu de la réalité concrète que constitue ce peuple; par là même, cette institution peut être la proie de n'importe qui; aujourd'hui, l'Etat en tant qu'institution, est la proie d'intérêts économiques. L'Etat n'a plus rien à voir avec le peuple. Et le politique n'est plus dans l'Etat. Le politique est ailleurs. Le politique peut être dans le terrorisme, dans le syndicalisme, dans la vie associative, dans la vie culturelle, parce que c'est là que le peuple se recrée mais le politique n'est certainement plus dans l'Etat parce que l'Etat, aujourd'hui, ne travaille plus qu'à défaire le peuple. Finalement, la tendance de l'Etat, on la voit très bien aujourd'hui: la tendance de l'Etat, c'est d'en arriver à une seule puissance mondiale, les Etats-Unis, entourées de puissances vassalles. Pourquoi des puissances vassalles? Parce que les Etats-Unis, seul Etat subsistant, gouvernent l'ONU. Les politologues aujourd'hui, et même les plus «démocrates», l'avouent volontiers, et pas seulement Julien Freund et Carl Schmitt avant lui. Ils avouent que tout Etat mondial serait un Etat policier et tout Etat policier est, par définition, contre le peuple.

Q: La démocratie, aujourd'hui, nous est présentée comme le bien absolu; la dictature, elle, fait désormais figure, de mal absolu. Peut-il y avoir une dictature nécessaire, qui amène au Bien?

CP: Oui. N'importe quelle forme du politique peut être bonne et nécessaire. Mais les Romains étant, pour nous, de grands instituteurs, nous retenons leur leçon: la dictature peut être excellente, à la condition expresse qu'elle dure peu et qu'elle soit associée à un objectif précis. Lorsque l'on utilise une bombe atomique, mieux vaut ne pas la faire exploser sur soi. Il faut la faire exploser aussi loin que possible, n'est-ce pas, et sur l'objectif qu'il faut détruire. Pas un autre. Donc la dictature, à un moment précis et pour une raison précise, peut se révéler nécessaire ou, plus simplement, il peut s'avérer impossible d'éviter une dictature. Mais la dictature est quelque chose qui correspond à des conditions politiques tout à fait particulières, qui ne sont pas du tout anti-démocratiques. Je veux dire qu'un régime qui empêche le peuple de s'exprimer, de s'épanouir et de survivre, comme les régimes parlementaires actuels, est beaucoup plus anti-démocratique et nocif pour le peuple qu'une dictature courte et éventuellement efficace. J'insiste: courte. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je pense que s'il faut une dictature, il faut savoir exécuter le dictateur aussitôt après.

Q: Pensez-vous que la démocratie moderne, qui prend son envol avec la révolution française, est fondamentalement une idée de gauche?

CP: C'est un peu complexe. La révolution française a été un événement complexe parce qu'à peu près toutes les formes de régime que nous connaissons actuellement s'y sont exprimées. Il y avait encore des partisans de la monarchie, tant constitutionnelle qu'absolue; il y avait des démocrates libéraux, constitutionnels également; il y avait des démocrates autoritaires et plébiscitaires; il y avait ensuite des partisans d'une dictature plébiscitaire. Il y avait tout cela, en quelque sorte, en vrac. Et c'est effectivement de cette époque, de façon un peu arbitraire, que l'on date l'apparition de la démocratie comme gouvernement du peuple dans notre histoire. Je répète que c'est arbitraire; à deux points de vue: parce qu'il y a eu des exemples ailleurs de gouvernement du peuple, de démocratie, avant la révolution française; ensuite, parce qu'en fait, la première chose qu'ont fait les révolutionnaires après 1794, donc après une très courte période, qui a duré un peu plus d'un an, a été d'empêcher le peuple de gouverner. Le plus grand travail des révolutionnaires français, ou plutôt des soi-disant révolutionnaires français, et de leurs successeurs, a été d'empêcher la souveraineté du peuple de s'exprimer. Notamment en détournant le terme de nation, et en faisant de la nation un terme abstrait, quelque chose de tout-à-fait subjectif, vide de contenu réel, de manière à ce que le peuple ne puisse pas se reconnaître dans la nation. Donc effectivement, la démocratie moderne, qui, pour moi, n'est pas une démocratie, trouve sa source mythique dans la révolution française, mais c'est à tort. Je pense que la révolution française est porteuse du message d'une autre démocratie, que je veux bien faire mienne, mais, de celle-là, on a très peu parlé; en France, on en a reparlé bien sûr en 1815, en 1848, au début de la IIIième République, pendant toute la fin du siècle; ces démocrates-là sont bien entendu traités de «fascistes» ou d'«hommes de droite» parce qu'ils veulent redonner la parole au peuple et parce qu'ils ne sont pas parlementaristes.

Q: Les droits de l'homme, eux aussi, ont été formulés au cours de la période révolutionnaire en France. Ne sont-ils pas revenus en Europe, après un détour par l'Amérique, à la suite de la seconde guerre mondiale. Ne peut-on pas dire que nous avons affaire, ici, à une idée de la gauche européenne, qui nous est revenue avec les forteresses volantes, les tapis de bombes et de phosphore qui ont incendié les écoles et les baraquements des réfugiés?

CP: Je crois que cette idée est partie d'Amérique et non de France. Je veux dire par là que la première «déclaration des droits» est anglo-saxonne, plus précisément américaine. C'est une déclaration des droits plus universelle puisque la déclaration française est, ne l'oublions pas, une déclaration des droits de l'homme ET du citoyen. Et très rapidement, il sera clair que ce citoyen est le citoyen français. Au regard de cela, je ne vois pas ce que vous entendez par «gauche». Si l'on veut dire par là que la déclaration des droits de l'homme et l'idéologie des droits de l'homme est une idéologie favorable au peuple et favorable à la citoyenneté et à la souveraineté du peuple, on peut dire que cette déclaration et cette idéologie n'ont pas fait leurs preuves en ce sens. Je pense que ceux qui, en France, ont lancé la première déclaration des droits, étaient des anglophiles pour la plupart; ils essayaient, en quelque sorte, de synthétiser, avec l'esprit qui est toujours l'esprit français, un ensemble d'idées qu'ils avaient prises ou croyaient avoir reprises à l'Angleterre ou aux Etats-Unis. Mais ces idées étaient en fait conservatrices, dans le sens où elles étaient inspirées des constitutionalistes anglo-saxons. De toute façon, l'idéologie des droits de l'homme connaîtra deux interprétations, en France: une interprétation nationaliste et une interprétation internationaliste, plutôt mondialiste, qui va l'emporter avec l'appoint, effectivement, des Anglo-Saxons au moment de la première guerre mondiale, lorsque Wilson imposera son point de vue. Aujourd'hui, je pense que pour l'essentiel l'idéologie des droits de l'homme est une idéologie d'inspiration anglo-saxonne.

Q: Quelle serait alors l'interprétation nationaliste des droits de l'homme?

CP: En France, les droits de l'homme ont été défendus par les nationalistes, surtout face aux marxistes. Parce qu'aux yeux des nationalistes, les droits de l'homme et du citoyen étaient des droits gagnés par le peuple français au prix de son sang durant les nombreuses révolutions que le peuple français avait faites au cours du XIXième siècle. Ces droits gagnés par le peuple français devaient être défendus par le peuple français en tant que tels. L'internationalisme pour sa part, surtout dans sa mouture marxiste, se faisait le complice du capitalisme en jouant en quelque sorte l'internationale des travailleurs, réduits à l'état de prolétaires, contre les ouvriers français, parce que ces ouvriers avaient plus de droits que les autres et que, par égalitarisme, on voulait leur ôter ses droits ou une parte de ces droits. Donc pour les nationalistes français, il fallait aider les autres nationalistes —il y avait effectivement une inter-nationale, comme le dit Barrès dans Scènes et doctrines du nationalisme— car chaque peuple devait défendre les droits qu'il avait acquis en tant que peuple. Le mot citoyen a donc une grande importance. Je vous donne une précision historique, qui est capitale: le mouvement nationaliste est issu historiquement, dans toute l'Europe, d'un événement qui est la révolution française. Mais les nationalistes français sont issus de la révolution, alors que les nationalismes, ailleurs en Europe, se sont souvent faits contre la révolution. Ce qui fait que, pour des nationalistes français, il n'était pas du tout génant de s'approprier la révolution française. Nationalistes de tous les pays peuvent se rejoindre mais en sachant qu'il y a une route historique qui n'a pas été parcourue de la même manière.

Q: L'idée de démocratie, issue de la révolution française, est couplée à une idée d'égalitarisme: tous les hommes sont pareils, pourvus des mêmes facultés et des mêmes droits, légués par Dieu. Telle est l'idée que la plupart de nos contemporains se font de la démocratie. Tout le reste, pour eux, n'est pas de la démocratie, même si, pour vous, la démocratie a de toutes autres racines...

CP: Oui, j'en suis bien consciente, mais je ne pense pas qu'il y ait, à l'heure actuelle, de démocratie en Europe occidentale. Je pense qu'il y existe des régimes qui, sous couvert de démocratie, sont en fait des oligarchies, des oligarchies économiques. Quant à la révolution française, on lui a fait dire ce que l'on a bien voulu lui faire dire. L'idée de démocratie, telle qu'elle relève de la révolution française, est une idée qui est inspirée de la déclaration des droits de l'homme, bien évidemment. Mais cette déclaration est purement fictive, illusoire. Ce n'est pas elle qui a inspiré la véritable révolution française, c'est-à-dire celle de 1793 et de 1794, qui est effectivement la véritable révolution, où l'on insiste sur les aspects dynamiques, sur le pouvoir accordé au peuple, et non pas seulement sur des droits illusoires.

Q: Les démocraties actuelles se définissent comme les pôles opposés et absolus des systèmes totalitaires, de quelqu'idéologie qu'ils relèvent. Peut-on imaginer qu'un système de démocratie formelle puisse se muer en un totalitarisme?

CP: Vous m'obligez à faire du vocabulaire. C'est-à-dire qu'on évolue entre les deux conceptions de la démocratie, celles de la démocratie formelle et de la démocratie substantielle. Je vois mal comment une démocratie substantielle, c'est-à-dire une démocratie qui est respectueuse des identités, des différences, peut devenir totalitaire. Ce serait absolument incompatible. Une démocratie substantielle, par essence, ne peut jamais devenir totalitaire. Elle ne peut jamais être soumise à un monolithisme qu'il soit culturel, politique ou religieux. Son principe est le respect des différences. Sa force naît de l'accord commun autour du respect de ces différences. Par exemple de la reconnaissance par les régions de l'autorité politique, de la reconnaissance par les communes, par les villes, par les villages, de l'autorité des régions, de la reconnaissance, à l'intérieur des différentes villes, des associations, bref, de tout ce tissu humain. Donc une démocratie substantielle, si elle est vraiment une démocratie substantielle, ne peut pas être totalitaire. En revanche, ce que l'on appelle démocratie aujourd'hui, c'est-à-dire le régime dont nous parlions et qui a remplacé le peuple, a remplacé la souveraineté du peuple par une divinité que l'on appelle l'idéologie des droits de l'homme, peut être totalitaire et elle le montre. Elle a un effet décapant et uniformisant qui est absolu et c'est même le totalitarisme absolu puisque c'est un totalitarisme qui ne construit rien mais qui détruit.

Q: Dans les écrits de la «nouvelle droite» française, on repère sans cesse le concept d'«Etat organique». A quoi ressemblerait un tel Etat sur le plan du droit et des sciences politiques?

CP: Nous savons tous ce qu'est, scientifiquement parlant, une société organique. C'est une société où les parties s'expliquent par le tout et non l'inverse. D'un point de vue juridique, institutionnel, je ne pense pas qu'il y ait de règles. La seule règle, c'est la règle du politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie des valeurs à l'intérieur de cette société, que cette hiérarchie transparaisse dans les institutions, qu'elles soient écrites ou non écrites, et que ces institutions permettent, puisqu'elles sont des institutions politiques, que la décision politique soit prise souverainement au moment venu. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de compliquer les choses au-delà de ce que je viens de vous dire.

Q: Parlons un petit peu de l'institution parlementaire. Dans un parlement, en théorie, siègent les représentants élus du peuple. Le parlement est de ce fait un reflet du peuple. Une assemblée où l'on prend des décisions qui vont dans le sens du bien du peuple. En réalité, nous avons souvent affaire aux représentants, non du peuple, mais des intérêts des lobbies. Comment pourrait-on réduire au minimum la représentation de ces lobbies au profit d'une représentation réellement populaire?

CP: Je pense qu'il n'y a pas de solution-miracle. On peut constater l'existence des lobbies et supprimer les lobbies. Et ensuite, le peuple se restructurera et reconstruira éventuellement ses réseaux. Mais, je le répète, il n'y a aucune solution-miracle. On peut admettre quelques freins. Par exemple, pour ce qui concerne l'élection d'un député. Un député, dans l'état actuel des choses, ne court plus aucun risque jusqu'à sa réélection. Bon, il est élu, il est très content d'être élu; ce qu'il doit alors essayer de faire: trouver d'autres électeurs pour être réélu. Et cela pourrait ne pas être les mêmes électeurs. Il est certain que si l'on pouvait prévoir des procédures a posteriori qui permettraient aux électeurs de ce député de le révoquer en cours de mandat, les risques encourus par le député seraient nombreux. C'est une procédure qui est appliquée dans certains Etats. On l'appelle la procédure de revocatio ad populum. Elle a notamment été appliqué à Rome. Elle prévoit un contrôle extrêmement étroit des activités financières de ce député ainsi que de ses faits et gestes pendant son mandat, assorti d'une sorte de procès qui lui serait fait après son mandat. Ce qui oblige le député à être plus attentif à la volonté de ses électeurs. Mais je ne crois pas que ce soit suffisant. Car s'il s'agit d'électeurs comme ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui appartiennent à une société libérale ou issue du monde libéral, eh bien, ces électeurs ne seront qu'une somme d'individus qui voteront un peu au hasard. Donc, a priori, la condition indispensable à la formation d'institutions saines, c'est la réapparition d'un peuple sain, d'un véritable peuple et ce peuple, je ne peux pas le fabriquer d'un coup de baguette magique et aucune institution n'en est capable.

Q: Carl Schmitt a défini le concept du politique par celui de l'inimitié. Quel est le degré d'inimitié nécessaire à l'intérieur d'un système politique? Et comment cette inimité s'exprime-t-elle?

CP: Je pense que pour que le politique soit nécessaire, pour que l'institution politique soit nécessaire, il faut qu'effectivement un danger apparaisse. Mais je pense aussi que pour que l'institution politique apparaisse, l'amitié est au moins aussi nécessaire que l'inimitié. Parce que si l'on ne trouve pas d'amis contre l'ennemi, le politique n'apparaîtra jamais. Donc, il faut, sur ce point, compléter Carl Schmitt, par exemple par Koellreutter. C'est-à-dire compléter la notion d'ennemi par celle de «camarade dans le peuple». S'il y a un peuple qui s'ignore, parce qu'il n'a pas encore rencontré la nécessité de se manifester en tant que peuple, il aura l'occasion de se reconnaître comme tel quand l'ennemi apparaîtra. Mais s'il n'y a pas de peuple, l'ennemi peut apparaître et il n'y aura pas, je crois, de réaction politique. Donc amitié et inimitié sont nécessaires. Et l'on peut se trouver dans une société qui a tous les traits d'une société politique, durant des siècles, sans, je pense, qu'il y ait d'ennemi. C'est une chose possible. Je ne sais pas si une telle société ne tendrait pas à une certaine désagrégation.

Mais il y a beaucoup de définitions de l'ennemi. L'ennemi peut être un autre peuple, une puissance économique, un danger écologique, ou n'importe quelle sorte de danger, comme une épidémie, etc. On utilise beaucoup la façon dont Carl Schmitt a présenté, peut-être d'une manière un peu dure, sa définition de l'ennemi, pour dire: voilà il y a d'affreux fascistes qui voient des ennemis partout. Mais le fait est là: nous avons tous, tant que nous sommes, des ennemis partout. Les idéologues de gauche qui rejettent le plus vivement la pensée de Carl Schmitt sont les premiers à voir des ennemis partout à droite, chez les adversaires de l'écologie, chez les bellicistes, etc. Leur façon d'être pacifistes manifeste bien qu'ils ont un grand sens de l'ennemi, beaucoup plus vif que la plupart des nationalistes que je connais et qui cherchent au contraire à s'unir avec n'importe qui. Les gens de gauche, eux, passent leur temps à reconnaître l'ennemi.

Q: On parle beaucoup, trop même, des concepts de «gauche» et de «droite». Ils sont utilisés désormais universellement, mais ne décrivent plus guère une substance concrète. N'est-il pas temps d'introduire de nouvelles dichotomies, un nouveau vocabulaire instrumentalisable pour rendre compte de la complexité des enjeux politiques?

CP: Je pense qu'effectivement il y a tout un travail énorme à faire sur les concepts. Ce devrait être notre premier travail, peut-être. Le concept de «nationalisme», lui aussi, devrait être réétudié. De même que le concept de «socialisme». Tous ces concepts ont été forgés de façon un peu rapide au XIXième siècle. Pour la «droite» et la «gauche», de la même façon, ces concepts sont opératoires parce qu'on en connaît approximativement le sens. J'insiste: approximativement. Je crois, en effet, qu'il faudrait découvrir d'autres concepts aujourd'hui. Pas exactement les découvrir, plutôt les mettre en avant. Peut-être le concept d'«identité» que l'on pourrait opposer au concept d'«uniformisation». Ou le concept de «domination économique» que l'on pourrait opposer au concept de «solidarité politique». Mais ce ne sont là que des exemples: on pourrait en trouver beaucoup d'autres. En ce qui concerne la droite et la gauche, j'y ai réfléchi, pour un travail que j'avais à conduire il y a quelque temps sur les deux concepts; et la seule chose que je peux dire à ce sujet, c'est que, sous la révolution française, lors du vote sur le veto, les députés qui ont voté contre le veto, c'est-à-dire contre le roi, se sont mis à gauche, tandis que les autres se mettaient à droite. En France, c'est ce que nous avons de plus sûr sur la droite et sur la gauche. Après, les gens de droite ne sont devenus nationalistes que tout à la fin du XIXième siècle, alors que c'est la gauche qui était nationaliste au départ. Le socialisme était en principe à gauche mais, en fait, puisque les socialistes étaient en même temps nationalistes, on peut se demander, au regard des critères en vigueur de nos jours, s'ils n'étaient pas aussi à droite; le patriotisme s'est situé surtout à gauche aussi. Les idées sociales, par contre, ont été défendues par les contre-révolutionnaires et par les légitimistes. Ceux-ci ont été les premiers à les défendre. Il faut bien le dire, car telle est la vérité historique. Les concepts de droite et de gauche sont des concepts qui, historiquement, sont dépourvus de sens. Alors, si l'on voulait tout de même leur rechercher un sens étymologique, on pourrait se souvenir que, dans l'antiquité, et en particulier quand on lisait les augures, la gauche, c'était à la fois le mouvement et le désordre, c'est-à-dire simultanément quelque chose de positif et de négatif. Et la droite, c'était l'ordre et aussi l'immobilisme. Donc aussi, simultanément, quelque chose de positif et de négatif. Je crois que les concepts de droite et de gauche naissent de la révolution française dans la mesure où, au moment de la révolution, un grand désordre apparaît qui fait que la complémentarité nécessaire à toute société politique disparaît. En effet, à cette époque troublée de notre histoire, le mouvement et la conservation se séparent, alors que dans les sociétés humaines normales, ce sont des choses qui doivent coexister.

Q: Une dernière question: vous avez assez souvent utilisé le concept de «nationalisme», dans un sens relativement positif. Chez nous, dans le monde germanophone, le «nationalisme», et tout ce qui en relève, est tabouisé. Qu'en est-il en France? Est-ce différent?

CP: Pas tellement. Mais c'est effectivement un peu différent. Ceci dit, il y a une certaine marginalisation du nationalisme, tout de même. On doit l'admettre. Ensuite, les nationalistes ne sont pas d'accord entre eux. Ce qui complique beaucoup les choses. Ce désaccord vient du fait qu'ils ne mettent pas la même chose sous le mot «nationalisme». Ou parce que certains qui sont peut-être plus nationalistes que ceux qui se disent nationalistes, rejettent absolument cette appellation. Ce qui ne simplifie pas les choses.

Q: Madame Pigacé, merci de nous avoir accordé cet entretien.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

“Al Qaeda no forma de parte de la resistencia sino de la ocupación. Al Qaeda entró en Iraq con los norteamericanos. Al Qaeda no existía antes de la ocupación. Durante el primer año el objetivo de Al Qaeda eran los propios soldados norteamericanos, posteriormente Al Qaeda deja de atacar al ejército norteamericano y se dedica a atacar a la población civil, en escuelas, mercados etc. La dirección de Al Qaeda está en manos de norteamerica, de esta forma pueden hablar los ocupantes de que vienen a defender a la población civil y que es la resistencia la que mata a los civiles iraquíes”.

“Al Qaeda no forma de parte de la resistencia sino de la ocupación. Al Qaeda entró en Iraq con los norteamericanos. Al Qaeda no existía antes de la ocupación. Durante el primer año el objetivo de Al Qaeda eran los propios soldados norteamericanos, posteriormente Al Qaeda deja de atacar al ejército norteamericano y se dedica a atacar a la población civil, en escuelas, mercados etc. La dirección de Al Qaeda está en manos de norteamerica, de esta forma pueden hablar los ocupantes de que vienen a defender a la población civil y que es la resistencia la que mata a los civiles iraquíes”. La guerre de Sécession, qui fit 620 000 morts, fut le conflit le plus sanglant de toute l’histoire des Etats-Unis : les pertes furent supérieures d’un tiers à celles de l’Amérique durant la Seconde Guerre Mondiale, pour une population pourtant sept fois moins nombreuse (31 millions d’habitants à la veille des hostilités).

La guerre de Sécession, qui fit 620 000 morts, fut le conflit le plus sanglant de toute l’histoire des Etats-Unis : les pertes furent supérieures d’un tiers à celles de l’Amérique durant la Seconde Guerre Mondiale, pour une population pourtant sept fois moins nombreuse (31 millions d’habitants à la veille des hostilités).

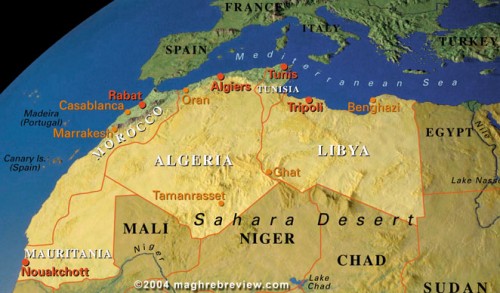

(Synergies européennes - Bruxelles - mai 2006) - L’objectif des manoeuvres américaines dans le “rimland” entre la Russie et les mers chaudes (Méditerrannée, Océan Indien, Golfe Persique) vise non seulement à empêcher la constitution et la consolidation de tout axe Moscou-Téhéran, voire Beijing-Téhéran, mais aussi à encercler l’Iran, pièce centrale du marché commun que les Etats-Unis veulent faire émerger et appellent “Grand Moyen Orient”, une vaste zone dont ils entendent faire un débouché pour leur propre industrie, complétant ainsi les atouts que leur offre le contrôle économique du continent sud-américain, transformé de facto en un “Ergänzungsraum” (“espace de complément”) depuis l’émergence de l’idéologie panaméricaniste, mais espace aujourd’hui rebelle qui s’auto-organise via des structures unificatrices et continentalistes telles le Mercosur ou la “Communauté andine des nations”, ou via des suggestions indépendantistes, baptisées “bolivaristes” et formulées par le président vénézuélien Hugo Chavez. Ces structures modernes, incarnant un esprit de résistance latino-américain, entraînent une réorientation, encore timide mais certaine, du commerce et de l’économie sud-américains vers l’Europe ou vers l’Asie, diversifiant ainsi les rapports de dépendances; ce qui permet à l’Amérique ibérique de déserrer l’étau du “panaméricanisme” imposé par les Etats-Unis à leur seul profit.

(Synergies européennes - Bruxelles - mai 2006) - L’objectif des manoeuvres américaines dans le “rimland” entre la Russie et les mers chaudes (Méditerrannée, Océan Indien, Golfe Persique) vise non seulement à empêcher la constitution et la consolidation de tout axe Moscou-Téhéran, voire Beijing-Téhéran, mais aussi à encercler l’Iran, pièce centrale du marché commun que les Etats-Unis veulent faire émerger et appellent “Grand Moyen Orient”, une vaste zone dont ils entendent faire un débouché pour leur propre industrie, complétant ainsi les atouts que leur offre le contrôle économique du continent sud-américain, transformé de facto en un “Ergänzungsraum” (“espace de complément”) depuis l’émergence de l’idéologie panaméricaniste, mais espace aujourd’hui rebelle qui s’auto-organise via des structures unificatrices et continentalistes telles le Mercosur ou la “Communauté andine des nations”, ou via des suggestions indépendantistes, baptisées “bolivaristes” et formulées par le président vénézuélien Hugo Chavez. Ces structures modernes, incarnant un esprit de résistance latino-américain, entraînent une réorientation, encore timide mais certaine, du commerce et de l’économie sud-américains vers l’Europe ou vers l’Asie, diversifiant ainsi les rapports de dépendances; ce qui permet à l’Amérique ibérique de déserrer l’étau du “panaméricanisme” imposé par les Etats-Unis à leur seul profit.

Obwohl offizielle Statistiken oftmals kaum aussagekräftig sind, da aus Angst vor vermeintlich rassistischer Diskriminierung viele Differenzierungen unter den Teppich gekehrt werden, geht man laut dem Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschland Stiftung e.V. (ZIAD) in Soest davon aus, daß es in der Bundesrepublik Deutschland heute etwa 3,5 Millionen Muslime gibt – 6,5 Prozent mehr noch als im Jahr 2006. Ein unglaublicher Geburtenüberschuß und Familiennachzug machen es möglich. Doch nicht alle Muslime müssen aus dem islamischen Kulturbereich stammen: Jedes Jahr sind es mehrere tausend Konvertiten, die in der Religion des Propheten Mohammed den wahren Sinn und den richtigen Weg sehen.

Obwohl offizielle Statistiken oftmals kaum aussagekräftig sind, da aus Angst vor vermeintlich rassistischer Diskriminierung viele Differenzierungen unter den Teppich gekehrt werden, geht man laut dem Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschland Stiftung e.V. (ZIAD) in Soest davon aus, daß es in der Bundesrepublik Deutschland heute etwa 3,5 Millionen Muslime gibt – 6,5 Prozent mehr noch als im Jahr 2006. Ein unglaublicher Geburtenüberschuß und Familiennachzug machen es möglich. Doch nicht alle Muslime müssen aus dem islamischen Kulturbereich stammen: Jedes Jahr sind es mehrere tausend Konvertiten, die in der Religion des Propheten Mohammed den wahren Sinn und den richtigen Weg sehen. dem Islam zugewendet haben, haben sich zuvor auch mit dem Christentum, der Religion in die sie hineingeboren wurden, auseinandergesetzt. Doch für kaum einen versprühen mausgraue Kirchengemeinden noch einen attraktiven Charme, geschweige denn einen Ausweg aus der inneren Depression. Viele Konvertiten begründen ihren Schritt damit, daß sie Probleme mit dem christlichen Dogma der Dreifaltigkeit Gottes hätten sowie mit den klaren religiösen Vorschriften im Islam, so Muhammad Salim Abdullah, Seniordirektor des Islam-Archives. Und wie soll man als Deutscher oder Nicht-Deutscher eine Kultur respektieren oder für sich beanspruchen, die sich gerade mitten in ihrer kulturellen Selbstaufgabe befindet?

dem Islam zugewendet haben, haben sich zuvor auch mit dem Christentum, der Religion in die sie hineingeboren wurden, auseinandergesetzt. Doch für kaum einen versprühen mausgraue Kirchengemeinden noch einen attraktiven Charme, geschweige denn einen Ausweg aus der inneren Depression. Viele Konvertiten begründen ihren Schritt damit, daß sie Probleme mit dem christlichen Dogma der Dreifaltigkeit Gottes hätten sowie mit den klaren religiösen Vorschriften im Islam, so Muhammad Salim Abdullah, Seniordirektor des Islam-Archives. Und wie soll man als Deutscher oder Nicht-Deutscher eine Kultur respektieren oder für sich beanspruchen, die sich gerade mitten in ihrer kulturellen Selbstaufgabe befindet?

10/05/2009 – 10h00

10/05/2009 – 10h00