Par Ugo Bardi

Source CassandraLegacy

Ces notes ne sont pas censées dénigrer ni exalter une entité dont l’histoire remonte à au moins deux millénaires. Comme tous les Empires, passés et présents, l’Empire Mondial Moderne a traversé la parabole de sa croissance et de sa gloire et il commence maintenant son déclin. Il n’y a pas grand-chose que nous puissions faire à ce sujet, nous devons accepter que c’est ainsi que l’univers fonctionne. Sur ce sujet, voir aussi un de mes précédents billets « Pourquoi l’Europe a conquis le monde ?« .

Pour tout ce qui existe, il y a une raison et c’est vrai aussi pour cette chose gigantesque qu’on appelle parfois « l’Occident » ou peut-être « l’Empire américain », ou peut-être « la Globalisation ». Pour trouver cette raison, on peut remonter aux origines mêmes de l’empire moderne. Nous pouvons les trouver dans un empire plus ancien, mais déjà très avancé : l’Empire romain.

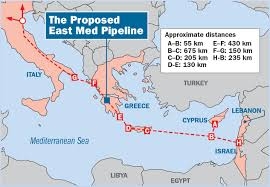

Comme quelqu’un a pu le dire (et peut-être que quelqu’un l’a fait, mais c’est sans doute un concept original pour moi), « la géographie est la mère des Empires ». Les Empires sont construits sur la disponibilité des ressources naturelles et sur la capacité de les transporter. Ainsi, les Romains ont exploité la géographie du bassin méditerranéen pour construire un empire basé sur le transport maritime. Rome était le centre d’une plaque tournante du commerce qui surpassait tous les autres États de la région occidentale de l’Eurasie et de l’Afrique du Nord. Ce système de transport était si important qu’il a même été déifié sous le nom de la déesse Annona. Sa cohésion était assurée par un système financier basé sur la monnaie, le latin comme lingua franca, un grand système militaire et un système juridique très avancé pour l’époque.

Mais comme tous les empires, celui de Rome portait en lui les germes de sa propre destruction. L’empire a atteint son apogée à un moment donné au cours du 1er siècle de notre ère, puis il a commencé à décliner. Il est le résultat d’une combinaison de facteurs connexes : l’épuisement des mines de métaux précieux qui a privé l’Empire de sa monnaie, la croissance de la route de la soie qui a siphonné les richesses romaines vers la Chine, la surexploitation de l’agriculture nord-africaine qui alimentait les villes romaines. Pas d’argent, pas de ressources, pas de nourriture : l’Empire ne pouvait que s’effondrer et c’est ce qui s’est produit.

L’ancien Empire romain a laissé une ombre fantomatique sur l’Europe, si persistante que pendant deux millénaires, on a essayé de le recréer d’une manière ou d’une autre [Charlemagne, Napoléon, Hitler, NdT]. Mais ce n’était pas possible, c’était encore une fois une question de géographie. L’agriculture intensive romaine avait tellement endommagé le sol nord-africain qu’il ne pouvait plus se rétablir – et c’est bien ce qui s’est passé. La perte du sol fertile sur la rive sud a divisé la mer Méditerranée en deux moitiés : la partie nord, verte et encore fertile, et la partie sud, sèche et stérile. Néanmoins, il y a eu plusieurs tentatives pour reconstruire l’ancienne unité économique et politique du bassin. Le califat arabe a construit un empire méditerranéen du sud basé sur l’arabe comme Lingua Franca et sur l’Islam comme terrain culturel commun. Mais l’expansion de l’Islam n’a jamais atteint l’Europe occidentale. Sa base économique était faible : l’agriculture nord-africaine ne pouvait tout simplement pas soutenir le niveau de population qui aurait été nécessaire pour contrôler l’ensemble du bassin méditerranéen. Le même destin s’est abattu, plus tard, sur l’Empire turc.

De l’autre côté de la mer Méditerranée, l’Europe était une région que les Romains de l’Antiquité avaient toujours considérée comme une périphérie. Avec la disparition de l’Empire romain, l’Europe du Nord a été libérée pour se développer par elle-même. C’était la période que nous appelons « l’âge des ténèbres », un terme impropre s’il en est. Les âges « sombres » étaient une nouvelle civilisation qui a exploité certaines des structures culturelles et technologiques héritées de Rome mais qui a également développé des structures originales. Le manque d’or et d’argent a rendu impossible pour les Européens de maintenir l’unité de l’Europe par des moyens militaires. Ils ont dû se fier à des méthodes plus subtiles et plus sophistiquées qui, néanmoins, ont été modelées sur les vieilles structures romaines. L’unité culturelle était assurée par le christianisme, l’Église créant même une nouvelle forme de monnaie basée non pas sur des métaux précieux mais sur les reliques d’hommes et de femmes saints. L’Église était également le gardien du latin, la vieille langue romaine qui est devenue la Lingua Franca européenne, le seul outil qui a permis aux Européens de se comprendre.

De cette façon, les Européens ont créé une civilisation apaisée et sophistiquée. Ils ont pu maintenir la primauté du droit et ils ont redonné aux femmes certains des droits qu’elles avaient perdus pendant l’Empire romain. Les bûchers de sorcières, endémique dans l’Empire romain, n’ont pas pu être complètement abolis, mais leur fréquence a été réduite à presque zéro. L’esclavage a été officiellement aboli, bien qu’il n’ait jamais réellement disparu. La richesse matérielle a été réduite au profit de la richesse spirituelle, l’art et la littérature ont prospéré autant que possible dans une région pauvre comme l’Europe l’était à cette époque. Les guerres ne disparurent pas, mais le début du Moyen Âge fut une période relativement calme, l’Église conservant un certain contrôle sur les pires excès des seigneurs de la guerre locaux. Le cycle arthurien mettait l’accent sur la façon dont les chevaliers errants se battaient pour accomplir de bonnes actions et pour défendre les faibles. Il n’a été mis par écrit qu’à la fin du Moyen Âge, mais il faisait partie du paysage européen fantasmé depuis des temps bien plus anciens.

Mais les choses ne s’arrêtent jamais. Au Moyen Âge, la population et l’économie européennes se développaient ensemble en exploitant un territoire relativement intact. Bientôt, la civilisation apaisée du début du Moyen Âge a cédé la place à quelque chose qui ne l’était plus. Au tournant du millénaire, l’Europe était surpeuplée et les Européens ont commencé à chercher des zones où s’étendre. Les croisades ont commencé au XIème siècle et ont constitué une nouvelle tentative de réunification du bassin méditerranéen. L’Europe s’est même dotée de structures internationales qui auraient pu régir le nouvel empire méditerranéen : les ordres chevaleresques. Parmi ceux-ci, les Templiers constituaient une structure particulièrement intéressante : en partie une société militaire, mais aussi une banque et un centre culturel, tous basés sur le latin comme Lingua Franca. L’idée était que le nouvel empire méditerranéen serait gouverné par une organisation supranationale, un peu comme l’ancien Empire romain.

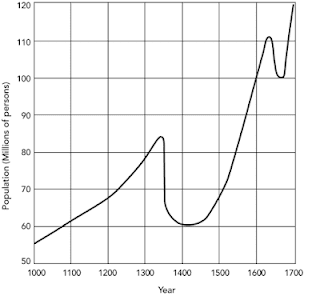

Mais les croisades ont été un échec coûteux. L’effort militaire devait être soutenu par les principales ressources économiques de l’époque : les forêts et les terres agricoles. Ces deux ressources ont été fortement sollicitées et le résultat fut une époque de famines et de pestes qui réduisit presque de moitié la population européenne. C’est un nouvel effondrement qui a eu lieu au cours du XIVème siècle. C’était assez grave pour que l’on puisse imaginer que les descendants de Salah ad-Din auraient pu revenir et conquérir l’Europe, s’ils n’avaient pas été poignardés dans le dos par l’Empire mongol en expansion.

La population européenne : graphique de William E Langer, « The Black Death » Scientific American, février 1964, p. 117 — notez comment la croissance est plus rapide après l’effondrement qu’elle ne l’était avant.

La population européenne : graphique de William E Langer, « The Black Death » Scientific American, février 1964, p. 117 — notez comment la croissance est plus rapide après l’effondrement qu’elle ne l’était avant.Mais les Européens ont été têtus. Malgré l’effondrement du XIVème siècle, ils n’ont pas abandonné et ils ont continué à utiliser le même truc qu’avant : reconstruire après une catastrophe en modelant de nouvelles structures sur les anciennes. Les Européens étaient de bons guerriers, des constructeurs navals compétents, d’excellents marchands et toujours prêts à prendre des risques pour gagner de l’argent. S’ils ne pouvaient pas s’étendre à l’Est, eh bien, pourquoi ne pas s’étendre plus à l’Ouest, de l’autre côté de l’océan Atlantique ? C’était une idée qui a eu un succès fou. Les Européens ont importé de Chine la technologie de la poudre à canon et l’ont utilisée pour construire des armes redoutables. Avec leurs nouvelles compétences en matière d’artillerie, ils ont créé un nouveau type de navire, le galion armé de canons. C’était une arme de domination : un galion pouvait naviguer partout et faire exploser toute opposition sur la mer, puis débarquer des armées pour s’emparer des terres. Un siècle après la grande peste, la population européenne augmentait à nouveau, plus vite qu’avant. Et, cette fois, les Européens se lançaient à la conquête du monde.

Pendant quelques siècles, les Européens se sont comportés comme des maraudeurs dans le monde entier : explorateurs, marchands, pirates, colons, bâtisseurs d’empire, etc. Ils naviguaient partout et partout où ils naviguaient, ils dominaient la mer. Mais qui étaient-ils ? L’Europe n’a jamais gagné une unité politique ni ne s’est engagée dans un effort pour créer un empire politiquement unifié. Tout en combattant les populations non-européennes, les Européens se battaient aussi entre eux pour le butin. La seule entité supranationale de gouvernement qu’ils avaient était l’Église catholique, mais c’était un outil obsolète pour les temps nouveaux. Au XVIème siècle, l’Église catholique n’était plus une gardienne de reliques, elle était elle-même une relique. Le coup de grâce lui a été donné par l’invention de la presse à imprimer qui a énormément réduit le coût des livres. Cela a conduit à un marché pour les livres écrits en langue vernaculaire et ce fut la fin du latin comme Lingua Franca européenne. Le résultat fut la réforme de Martin Luther, en 1517 : le pouvoir de l’Église catholique fut brisé à jamais. Maintenant, les États européens avaient ce qu’ils voulaient : les mains libres pour s’étendre où ils voulaient.

Comme vous l’avez peut-être imaginé, le résultat de cette phase historique de « bataille royale » a été un nouveau désastre. Les États européens se sautèrent à la gorge en s’engageant dans la « guerre de 30 ans » (1618 – 1648). La moitié de l’Europe fut dévastée, les fléaux et les famines réapparurent, la production alimentaire s’effondra et avec elle la population. Les Européens ne se battaient pas seulement les uns contre les autres sous la forme d’États en guerre. Les hommes européens se battaient contre les femmes européennes : c’est l’époque de la chasse aux sorcières, des dizaines de milliers de femmes européennes innocentes furent emprisonnées, torturées et brûlées sur les bûchers. Avec ses forêts coupées et ses terres agricoles érodées par la surexploitation, il devint fort possible d’imaginer que l’âge de l’empire mondial européen soit à jamais révolu. Ce ne fut pas le cas.

Tout comme un coup de chance avait sauvé l’Europe après le premier effondrement du XIVème siècle, un autre événement presque miraculeux a sauvé l’Europe de l’effondrement du XVIIIème siècle. Ce miracle avait un nom : le charbon. C’est un économiste européen du XIXème siècle, William Jevons, qui avait noté qu’« avec le charbon, tout est facile ». Et avec le charbon, les Européens pouvaient résoudre la plupart de leurs problèmes : le charbon pouvait être utilisé à la place du bois pour fondre les métaux et fabriquer des armes. Cela a sauvé les forêts européennes (mais pas celle de l’Espagne, qui n’avait pas de charbon bon marché et dont l’empire s’effondrait lentement). Ensuite, le charbon pouvait être transformé en nourriture grâce à une technologie indirecte mais efficace. Le charbon était utilisé pour fondre le fer et produire des armes. Avec les armes, de nouvelles terres étaient conquises et leurs habitants réduits en esclavage. Les esclaves cultivaient alors des plantations et produisaient des aliments qui étaient expédiés en Europe. C’est à cette époque que les Britanniques ont pris l’habitude de prendre le thé l’après-midi : le thé, le sucre et la farine pour les gâteaux étaient tous produits dans les plantations britanniques d’outre-mer.

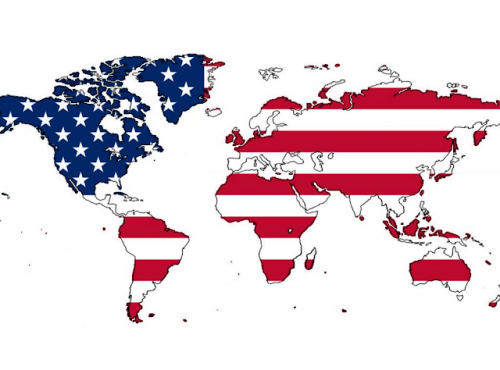

Et le cycle continua. La population européenne a recommencé à croître au cours du XVIIIème siècle et, à la fin du XIXème siècle, l’exploit de conquérir le monde était presque terminé. Le XXème siècle a vu la consolidation de ce que nous pouvons aujourd’hui appeler « l’Empire occidental », le terme « Occident » désignant une entité culturelle qui n’était plus seulement européenne : elle comprenait les États-Unis, l’Australie, l’Afrique du Sud et quelques autres États – y compris même des pays asiatiques tels que le Japon qui, en 1905, a gagné un espace parmi les puissances mondiales par la force des armes, battant à plates coutures une puissance européenne traditionnelle, la Russie, lors de la bataille navale de Tsushima [financée pour le Japon par des banques occidentales, NdT]. D’un point de vue militaire, l’Empire d’Occident était une réalité. Il restait à le transformer en une entité politique. Tous les empires ont besoin d’un empereur, mais l’Occident n’en avait pas, pas encore.

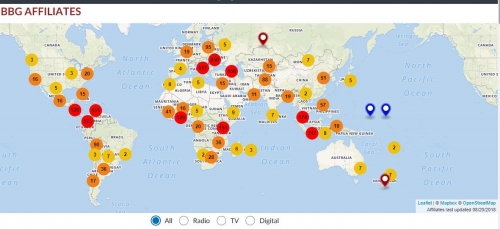

La phase finale de la construction de l’Empire d’Occident a eu lieu avec les deux guerres mondiales du XXème siècle. C’étaient de véritables guerres civiles pour la domination impériale, semblables aux guerres civiles de la Rome antique à l’époque de César et d’Auguste. De ces guerres, un vainqueur évident est sorti : les États-Unis. Après 1945, l’Empire avait une monnaie commune (le dollar), une langue commune (l’anglais), une capitale (Washington DC) et un empereur, le président des États-Unis. Plus que tout cela, ils s’étaient doté d’une puissante machine de propagande, celle que nous appelons aujourd’hui « fabrication du consensus ». Elle a construit un récit qui décrivait la Seconde Guerre mondiale comme un triomphe du bien contre le mal — ce dernier étant représenté par l’Allemagne nazie. Ce récit reste aujourd’hui le mythe du financement de l’Empire d’Occident. Le seul empire rival restant, l’Empire soviétique, s’est effondré en 1991, laissant l’Empire américain comme seule puissance dominante du monde. Cela aussi a été considéré comme une preuve de la bonté inhérente de l’Empire américain. C’est à cette époque que Francis Fukuyama a écrit son livre « La fin de l’histoire » (1992), décrivant correctement les événements dont il était témoin. Tout comme lorsque l’empereur Octavianus a inauguré l’âge de la « Pax Romana », ce fut le début d’un nouvel âge d’or : la « Pax Americana ».

Hélas, l’histoire ne finit jamais et, comme je l’ai mentionné au début de cet essai, tous les empires portent en eux les graines de leurs propres destructions. Quelques décennies seulement se sont écoulées depuis l’époque où Fukuyama avait revendiqué la fin de l’histoire et la Pax Americana semble déjà terminée. La domination du monde occidental avait été basée d’abord sur le charbon, puis sur le pétrole, et maintenant on essaie de passer au gaz, mais ce sont toutes des ressources finies qui deviennent de plus en plus chères à produire. Tout comme le déclin de Rome avait suivi celui de ses mines d’or, l’Occident suit le déclin des puits qu’il contrôle. Le dollar perd son rôle de monnaie de réserve mondiale et l’Empire est menacé par un nouveau système commercial. Tout comme l’ancienne route de la soie a été un facteur de l’effondrement de l’Empire romain, l’initiative naissante de la « Nouvelle route de la soie » qui reliera l’Eurasie en une seule région commerciale pourrait donner le coup de grâce à la domination mondialisée de l’Occident.

Il est certain que l’Empire d’Occident, bien que moribond, n’est pas encore mort. Il a toujours sa merveilleuse machine de propagande qui fonctionne. La grande machine a même réussi à convaincre la plupart des gens que l’empire n’existe pas vraiment, que tout ce qu’ils voient qu’on leur fait est fait pour leur bien et que les étrangers sont affamés et bombardés avec les meilleures intentions. C’est un exploit remarquable qui rappelle quelque chose qu’un poète européen, Baudelaire, a dit il y a longtemps : « Le meilleur tour du Diable consiste à vous faire croire qu’il n’existe pas. » C’est typique de toutes les structures de devenir méchantes pendant leur déclin, cela arrive même aux êtres humains. Donc, nous vivons peut-être dans un « Empire du mensonge« qui se détruit en essayant de construire sa propre réalité. Sauf que la vraie réalité gagne toujours.

Et nous y voilà, aujourd’hui. Tout comme l’ancien Empire romain, l’Empire d’Occident finit son cycle et le déclin a déjà commencé. Donc, à ce stade, nous pourrions risquer une sorte de jugement moral : l’Empire d’Occident était-il bon ou mauvais ? Dans un sens, tous les empires sont mauvais : ce sont généralement des organisations militaires impitoyables qui se livrent à toutes sortes de massacres, de génocides et de destructions. De l’Empire romain, on se souvient de l’extermination des Carthaginois comme exemple, mais ce n’était pas le seul. De l’Empire occidental, nous avons de nombreux exemples : le plus maléfique est peut-être le génocide des Indiens d’Amérique du Nord, mais des choses comme l’extermination de civils par le bombardement aérien des villes pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient aussi impressionnantes. Et l’Empire (maléfique) ne semble pas avoir perdu son goût pour le génocide, du moins comme on peut le juger d’après certaines déclarations récentes de membres du gouvernement américain sur l’idée d’affamer les Iraniens.

D’autre part, il serait difficile de soutenir que les Occidentaux sont plus mauvais que les personnes appartenant à d’autres cultures. Si l’histoire nous dit quelque chose, c’est que les gens ont tendance à devenir mauvais lorsqu’ils ont la possibilité de le faire. L’Occident a créé beaucoup de bonnes choses, de la musique polyphonique à la science moderne et, durant cette dernière phase de son histoire, il mène la lutte pour maintenir la Terre en vie – une fille comme Greta Thunberg est un exemple typique du « bon Occident » par opposition au « mauvais Occident ».

Dans l’ensemble, tous les empires de l’histoire sont plus ou moins les mêmes. Ils sont comme des vagues qui s’écrasent sur une plage : certaines sont grandes, d’autres petites, certaines font des dégâts, d’autres ne font que laisser des traces sur le sable. L’Empire d’Occident a fait plus de dégâts que les autres parce qu’il était plus grand, mais il n’était pas différent. Nous devons accepter que l’univers fonctionne d’une certaine manière : jamais en douceur, toujours en montant et descendant et, souvent, en passant par des effondrements abrupts, comme l’avait noté il y a longtemps le philosophe romain Lucius Seneca. L’empire actuel étant si grand, la transition vers ce qui viendra après nous doit être plus abrupte et plus dramatique que tout ce que l’on a vu dans l’histoire auparavant. Mais, tout comme ce fut le cas pour la Rome antique, l’avenir pourrait bien être un âge plus doux et plus sain que l’âge actuel.

Ugo Bardi enseigne la chimie physique à l’Université de Florence, en Italie, et il est également membre du Club de Rome. Il s’intéresse à l’épuisement des ressources, à la modélisation de la dynamique des systèmes, aux sciences climatiques et aux énergies renouvelables.

Traduit par Hervé, relu par Marcel pour le Saker Francophone

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

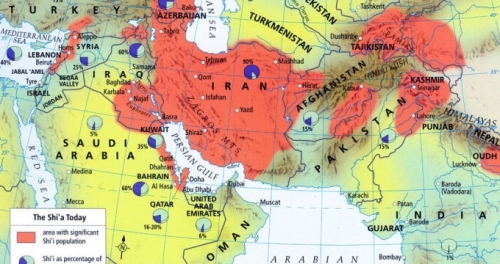

“Western imperialism in Western Asia is usually symbolized by Napoleon Bonaparte’s war against the Ottomans in Egypt and Syria (1798–1801). Ever since the beginning of the 19th century, the West has been sucking on the jugular vein of the Moslem body politic like a veritable vampire whose thirst for Moslem blood is never sated and who refused to let go. Since 1979, Iran, which has always played the role of the intellectual leader of the Islamic world, has risen up to put a stop to this outrage against God’s law and will, and against all decency. So it is a process of revisioning a false and distorted vision of reality back to what reality actually is and should be: a just order. But this revisioning is hampered both by the fact that the vampires control the reality studio, and the ineptitude of Moslem intellectuals and their failure to understand even the rudiments of the history of Western thought, be this in its ancient, medieval, or modern period.”

“Western imperialism in Western Asia is usually symbolized by Napoleon Bonaparte’s war against the Ottomans in Egypt and Syria (1798–1801). Ever since the beginning of the 19th century, the West has been sucking on the jugular vein of the Moslem body politic like a veritable vampire whose thirst for Moslem blood is never sated and who refused to let go. Since 1979, Iran, which has always played the role of the intellectual leader of the Islamic world, has risen up to put a stop to this outrage against God’s law and will, and against all decency. So it is a process of revisioning a false and distorted vision of reality back to what reality actually is and should be: a just order. But this revisioning is hampered both by the fact that the vampires control the reality studio, and the ineptitude of Moslem intellectuals and their failure to understand even the rudiments of the history of Western thought, be this in its ancient, medieval, or modern period.”

This is an extremely serious attempt to theorize Belt & Road’s immense complexity – especially considering China’s flexible, syncretic approach to policymaking, quite bewildering for Westerners. To reach his goal, Garlick gets into Tang Shiping’s social evolution paradigm, delves into neo-Gramscian hegemony, and dissects the concept of “offensive mercantilism” – all that as part of an effort in “complex eclecticism.”

This is an extremely serious attempt to theorize Belt & Road’s immense complexity – especially considering China’s flexible, syncretic approach to policymaking, quite bewildering for Westerners. To reach his goal, Garlick gets into Tang Shiping’s social evolution paradigm, delves into neo-Gramscian hegemony, and dissects the concept of “offensive mercantilism” – all that as part of an effort in “complex eclecticism.”

Sourcé et documenté, mais en même temps décapant sans concessions et affranchi de tous les conventionnalismes, ce livre atypique sort résolument des sentiers battus de l’histoire des idées politiques. Son auteur, Dalmacio Negro Pavón, politologue renommé dans le monde hispanique, est au nombre de ceux qui incarnent le mieux la tradition académique européenne, celle d’une époque où le politiquement correct n’avait pas encore fait ses ravages, et où la majorité des universitaires adhéraient avec conviction, – et non par opportunisme comme si souvent aujourd’hui -, aux valeurs scientifiques de rigueur, de probité et d’intégrité. Que nous dit-il ? Résumons-le en puisant largement dans ses analyses, ses propos et ses termes:

Sourcé et documenté, mais en même temps décapant sans concessions et affranchi de tous les conventionnalismes, ce livre atypique sort résolument des sentiers battus de l’histoire des idées politiques. Son auteur, Dalmacio Negro Pavón, politologue renommé dans le monde hispanique, est au nombre de ceux qui incarnent le mieux la tradition académique européenne, celle d’une époque où le politiquement correct n’avait pas encore fait ses ravages, et où la majorité des universitaires adhéraient avec conviction, – et non par opportunisme comme si souvent aujourd’hui -, aux valeurs scientifiques de rigueur, de probité et d’intégrité. Que nous dit-il ? Résumons-le en puisant largement dans ses analyses, ses propos et ses termes: Une révolution a besoin de dirigeants, mais l’étatisme a infantilisé la conscience des Européens. Celle-ci a subi une telle contagion que l’émergence de véritables dirigeants est devenue quasiment impossible et que lorsqu’elle se produit, la méfiance empêche de les suivre. Mieux vaut donc, une fois parvenu à ce stade, faire confiance au hasard, à l’ennui ou à l’humour, autant de forces historiques majeures, auxquelles on n’accorde pas suffisamment d’attention parce qu’elles sont cachées derrière le paravent de l’enthousiasme progressiste.

Une révolution a besoin de dirigeants, mais l’étatisme a infantilisé la conscience des Européens. Celle-ci a subi une telle contagion que l’émergence de véritables dirigeants est devenue quasiment impossible et que lorsqu’elle se produit, la méfiance empêche de les suivre. Mieux vaut donc, une fois parvenu à ce stade, faire confiance au hasard, à l’ennui ou à l’humour, autant de forces historiques majeures, auxquelles on n’accorde pas suffisamment d’attention parce qu’elles sont cachées derrière le paravent de l’enthousiasme progressiste. Le réaliste authentique affirme que la finalité propre à la politique est le bien commun, mais il reconnait la nécessité vitale des finalités non politiques(le bonheur et la justice). La politique est selon lui au service de l’homme. La mission de la politique n’est pas de changer l’homme ou de le rendre meilleur (ce qui est le chemin des totalitarismes), mais d’organiser les conditions de la coexistence humaine, de mettre en forme la collectivité, d’assurer la concorde intérieure et la sécurité extérieure. Voilà pourquoi les conflits doivent être, selon lui, canalisés, réglementés, institutionnalisés et autant que possible résolus sans violence.

Le réaliste authentique affirme que la finalité propre à la politique est le bien commun, mais il reconnait la nécessité vitale des finalités non politiques(le bonheur et la justice). La politique est selon lui au service de l’homme. La mission de la politique n’est pas de changer l’homme ou de le rendre meilleur (ce qui est le chemin des totalitarismes), mais d’organiser les conditions de la coexistence humaine, de mettre en forme la collectivité, d’assurer la concorde intérieure et la sécurité extérieure. Voilà pourquoi les conflits doivent être, selon lui, canalisés, réglementés, institutionnalisés et autant que possible résolus sans violence.

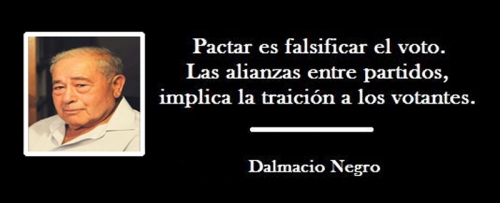

Cela étant, on peut être un sceptique ou un pessimiste lucide mais refuser pour autant de désespérer. On ne peut pas éliminer les oligarchies. Soit ! Mais, comme nous le dit Dalmacio Negro Pavón, il y a des régimes politiques qui sont plus ou moins capables d’en mitiger les effets et de les contrôler. Le nœud de la question est d’empêcher que les détenteurs du pouvoir ne soient que de simples courroies de transmission des intérêts, des désirs et des sentiments de l’oligarchie politique, sociale, économique et culturelle. Les hommes craignent toujours le pouvoir auquel ils sont soumis, mais le pouvoir qui les soumet craint lui aussi toujours la collectivité sur laquelle il règne. Et il existe une condition essentielle pour que la démocratie politique soit possible et que sa corruption devienne beaucoup plus difficile sinon impossible, souligne encore Dalmacio Negro Pavón. Il faut que l’attitude à l’égard du gouvernement soit toujours méfiante, même lorsqu’il s’agit d’amis ou de personnes pour lesquelles on a voté. Bertrand de Jouvenel disait à ce propos très justement: « le gouvernement des amis est la manière barbare de gouverner ».

Cela étant, on peut être un sceptique ou un pessimiste lucide mais refuser pour autant de désespérer. On ne peut pas éliminer les oligarchies. Soit ! Mais, comme nous le dit Dalmacio Negro Pavón, il y a des régimes politiques qui sont plus ou moins capables d’en mitiger les effets et de les contrôler. Le nœud de la question est d’empêcher que les détenteurs du pouvoir ne soient que de simples courroies de transmission des intérêts, des désirs et des sentiments de l’oligarchie politique, sociale, économique et culturelle. Les hommes craignent toujours le pouvoir auquel ils sont soumis, mais le pouvoir qui les soumet craint lui aussi toujours la collectivité sur laquelle il règne. Et il existe une condition essentielle pour que la démocratie politique soit possible et que sa corruption devienne beaucoup plus difficile sinon impossible, souligne encore Dalmacio Negro Pavón. Il faut que l’attitude à l’égard du gouvernement soit toujours méfiante, même lorsqu’il s’agit d’amis ou de personnes pour lesquelles on a voté. Bertrand de Jouvenel disait à ce propos très justement: « le gouvernement des amis est la manière barbare de gouverner ».

La période qui s’étend du IIIe siècle de l’ère chrétienne au VIe, ce qu’il est convenu d’appeler, depuis les débuts de l’Âge moderne, le passage de l’Antiquité gréco-romaine au Moyen Âge (ou Âges gothiques), fait l’objet, depuis quelques années, d’un intérêt de plus en plus marqué de la part de spécialistes, mais aussi d’amateurs animés par la curiosité des choses rares, ou poussés par des besoins plus impérieux. De nombreux ouvrages ont contribué à jeter des lueurs instructives sur un moment de notre histoire qui avait été négligée, voire méprisée par les historiens. Ainsi avons-nous pu bénéficier, à la suite des travaux d’un Henri-Irénée Marrou, qui avait en son temps réhabilité cette époque prétendument « décadente », des analyses érudites et perspicaces de Pierre Hadot, de Lucien Jerphagnon, de Ramsay MacMullen, de Christopher Gérard et d’autres, tandis que les ouvrages indispensable, sur la résistance païenne, de Pierre de Labriolle et d’Alain de Benoist étaient réédités. Polymnia Athanassiadi, professeur d’histoire ancienne à l’Université d’Athènes, a publié, en 2006, aux éditions Les Belles Lettres, une recherche très instructive, La Lutte pour l’orthodoxie dans le platonisme tardif, que je vais essayer de commenter.

La période qui s’étend du IIIe siècle de l’ère chrétienne au VIe, ce qu’il est convenu d’appeler, depuis les débuts de l’Âge moderne, le passage de l’Antiquité gréco-romaine au Moyen Âge (ou Âges gothiques), fait l’objet, depuis quelques années, d’un intérêt de plus en plus marqué de la part de spécialistes, mais aussi d’amateurs animés par la curiosité des choses rares, ou poussés par des besoins plus impérieux. De nombreux ouvrages ont contribué à jeter des lueurs instructives sur un moment de notre histoire qui avait été négligée, voire méprisée par les historiens. Ainsi avons-nous pu bénéficier, à la suite des travaux d’un Henri-Irénée Marrou, qui avait en son temps réhabilité cette époque prétendument « décadente », des analyses érudites et perspicaces de Pierre Hadot, de Lucien Jerphagnon, de Ramsay MacMullen, de Christopher Gérard et d’autres, tandis que les ouvrages indispensable, sur la résistance païenne, de Pierre de Labriolle et d’Alain de Benoist étaient réédités. Polymnia Athanassiadi, professeur d’histoire ancienne à l’Université d’Athènes, a publié, en 2006, aux éditions Les Belles Lettres, une recherche très instructive, La Lutte pour l’orthodoxie dans le platonisme tardif, que je vais essayer de commenter. Pendant ces temps très troublés, où l’Empire accuse les assauts des Barbares, s’engage dans un combat sans merci avec l’ennemi héréditaire parthe, où le centre du pouvoir est maintes fois disloqué, amenant des guerres civiles permanentes, où la religiosité orientale mine l’adhésion aux dieux ancestraux, l’hellénisme (qui est la pensée de ce que Paul Veyne nomme l’Empire gréco-romain) est sur la défensive. Il lui faut trouver une formule, une clé, pour sauver l’essentiel, la terre et le ciel de toujours. Nous savons maintenant que c’était un combat vain (en apparence), en tout cas voué à l’échec, dès lors que l’État allait, par un véritable putsch religieux, imposer le culte galiléen. Durant trois ou quatre siècles, la bataille se déroulerait, et le paganisme perdrait insensiblement du terrain. Puis on se réveillerait avec un autre ciel, une autre terre. Comme le montre bien Polymnia Athanassiadi, cette « révolution » se manifeste spectaculairement dans la relation qu’on cultive avec les morts : de la souillure, on passe à l’adulation, au culte, voire à l’idolâtrie des cadavres.

Pendant ces temps très troublés, où l’Empire accuse les assauts des Barbares, s’engage dans un combat sans merci avec l’ennemi héréditaire parthe, où le centre du pouvoir est maintes fois disloqué, amenant des guerres civiles permanentes, où la religiosité orientale mine l’adhésion aux dieux ancestraux, l’hellénisme (qui est la pensée de ce que Paul Veyne nomme l’Empire gréco-romain) est sur la défensive. Il lui faut trouver une formule, une clé, pour sauver l’essentiel, la terre et le ciel de toujours. Nous savons maintenant que c’était un combat vain (en apparence), en tout cas voué à l’échec, dès lors que l’État allait, par un véritable putsch religieux, imposer le culte galiléen. Durant trois ou quatre siècles, la bataille se déroulerait, et le paganisme perdrait insensiblement du terrain. Puis on se réveillerait avec un autre ciel, une autre terre. Comme le montre bien Polymnia Athanassiadi, cette « révolution » se manifeste spectaculairement dans la relation qu’on cultive avec les morts : de la souillure, on passe à l’adulation, au culte, voire à l’idolâtrie des cadavres. Que le monothéisme sémitique ait agi sur ce recentrement du divin sur lui-même, à sa plus simple unicité, cela est plus que probable, surtout dans cette Asie qui accueillait tous les brassages de populations et de doctrines, pour les déverser dans l’Empire. Néanmoins, il est faux de prétendre que le néoplatonisme fût une variante juive du platonisme. Il est au contraire l’aboutissement suprême de l’hellénisme mystique. Comme les Indiens, que Plotin ambitionnait de rejoindre en accompagnant en 238 l’expédition malheureuse de Gordien II contre le roi perse Chahpour, l’Un peut se concilier avec la pluralité. Jamblique place les dieux tout à côté de Dieu. Plus tard, au Ve siècle, Damascius, reprenant la théurgie de Jamblique et l’intellectualité de Plotin (IIIe siècle), concevra une voie populaire, rituelle et cultuelle, nécessairement plurielle, et une voie intellective, conçue pour une élite, quêtant l’union avec l’Un. Le pèlerinage, comme sur le mode chrétien, sera aussi pratiqué par les païens, dans certaines villes « saintes », pour chercher auprès des dieux le salut.

Que le monothéisme sémitique ait agi sur ce recentrement du divin sur lui-même, à sa plus simple unicité, cela est plus que probable, surtout dans cette Asie qui accueillait tous les brassages de populations et de doctrines, pour les déverser dans l’Empire. Néanmoins, il est faux de prétendre que le néoplatonisme fût une variante juive du platonisme. Il est au contraire l’aboutissement suprême de l’hellénisme mystique. Comme les Indiens, que Plotin ambitionnait de rejoindre en accompagnant en 238 l’expédition malheureuse de Gordien II contre le roi perse Chahpour, l’Un peut se concilier avec la pluralité. Jamblique place les dieux tout à côté de Dieu. Plus tard, au Ve siècle, Damascius, reprenant la théurgie de Jamblique et l’intellectualité de Plotin (IIIe siècle), concevra une voie populaire, rituelle et cultuelle, nécessairement plurielle, et une voie intellective, conçue pour une élite, quêtant l’union avec l’Un. Le pèlerinage, comme sur le mode chrétien, sera aussi pratiqué par les païens, dans certaines villes « saintes », pour chercher auprès des dieux le salut.

La publicité est évidemment toujours sous le soupçon. Dans un livre qui avait fait du bruit à l'époque, "la persuasion cachée" de 1957, Vance Packard révélait les stratégies des compagnies publicitaires qui truffaient leurs annonces de textes et images supposés agir sur nos motivations cachées en échappant à la censure du Moi.

La publicité est évidemment toujours sous le soupçon. Dans un livre qui avait fait du bruit à l'époque, "la persuasion cachée" de 1957, Vance Packard révélait les stratégies des compagnies publicitaires qui truffaient leurs annonces de textes et images supposés agir sur nos motivations cachées en échappant à la censure du Moi.

Mais que pensait vraiment Freud ?

Mais que pensait vraiment Freud ?

Polymnia Athanassiadi, professeur d’histoire ancienne à l’Université d’Athènes, spécialiste du platonisme tardif (le néoplatonisme) avait bousculé quelques certitudes, dans son ouvrage publié en 2006, « la lutte pour l’orthodoxie dans le platonisme tardif », en montrant que les structures de pensée dans l’Empire gréco-romain, dont l’aboutissement serait la suppression de toute possibilité discursive au sein de l’élite intellectuelle, étaient analogues chez les philosophes « païens » et les théologiens chrétiens. Cette osmose, à laquelle il était impossible d’échapper, se retrouve au niveau des structures politiques et administratives, avant et après Constantin. L’État « païen », selon Mme Athanassiadi, prépare l’État chrétien, et le contrôle total de la société, des corps et des esprits. C’est la thèse contenue dans une étude éditée en 2010, Vers la pensée unique. La montée de l’intolérance dans l’Antiquité tardive.

Polymnia Athanassiadi, professeur d’histoire ancienne à l’Université d’Athènes, spécialiste du platonisme tardif (le néoplatonisme) avait bousculé quelques certitudes, dans son ouvrage publié en 2006, « la lutte pour l’orthodoxie dans le platonisme tardif », en montrant que les structures de pensée dans l’Empire gréco-romain, dont l’aboutissement serait la suppression de toute possibilité discursive au sein de l’élite intellectuelle, étaient analogues chez les philosophes « païens » et les théologiens chrétiens. Cette osmose, à laquelle il était impossible d’échapper, se retrouve au niveau des structures politiques et administratives, avant et après Constantin. L’État « païen », selon Mme Athanassiadi, prépare l’État chrétien, et le contrôle total de la société, des corps et des esprits. C’est la thèse contenue dans une étude éditée en 2010, Vers la pensée unique. La montée de l’intolérance dans l’Antiquité tardive. Polymnia Athanassiadi rappelle les influences qui ont pu marquer cette conception positive : elle a été élaborée durant une époque où la détente d’après-guerre devenait possible, où l’individualisme se répandait, avec l’hédonisme qui l’accompagne inévitablement, où le pacifisme devient, à la fin années soixante, la pensée obligée de l’élite. De ce fait, les conflits sont minimisés.

Polymnia Athanassiadi rappelle les influences qui ont pu marquer cette conception positive : elle a été élaborée durant une époque où la détente d’après-guerre devenait possible, où l’individualisme se répandait, avec l’hédonisme qui l’accompagne inévitablement, où le pacifisme devient, à la fin années soixante, la pensée obligée de l’élite. De ce fait, les conflits sont minimisés.

Notons que Julien, le restaurateur du paganisme d’État, est mis sur le même plan que Constantin et que ses successeurs chrétien. En voulant créer une « Église païenne », en se mêlant de théologie, en édictant des règles de piété et de moralité, en excluant épicuriens, sceptiques et cyniques, il a consolidé la cohérence théologico-autoritaire de l’Empire. Il assumait de ce fait la charge sacrale dont l’empereur était dépositaire, singulièrement la dynastie dont il était l’héritier et le continuateur. Il avait conscience d’appartenir à une famille, fondée par Claude le Gothique (268 – 270), selon lui dépositaire d’une mission de jonction entre l’ici-bas et le divin.

Notons que Julien, le restaurateur du paganisme d’État, est mis sur le même plan que Constantin et que ses successeurs chrétien. En voulant créer une « Église païenne », en se mêlant de théologie, en édictant des règles de piété et de moralité, en excluant épicuriens, sceptiques et cyniques, il a consolidé la cohérence théologico-autoritaire de l’Empire. Il assumait de ce fait la charge sacrale dont l’empereur était dépositaire, singulièrement la dynastie dont il était l’héritier et le continuateur. Il avait conscience d’appartenir à une famille, fondée par Claude le Gothique (268 – 270), selon lui dépositaire d’une mission de jonction entre l’ici-bas et le divin.

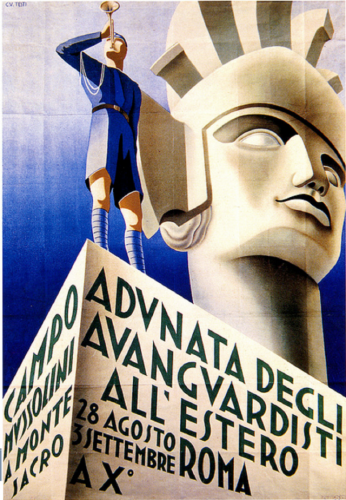

La thèse n’est pas nouvelle. En 1984, le Club de l’Horloge sortait chez Albin Michel Socialisme et fascisme : une même famille ?. Ne connaissant pas ce livre, Frédéric Le Moal arrive néanmoins aux mêmes conclusions. Il se cantonne toutefois à la seule Italie en oubliant ses interactions européennes, voire extra-européennes (le péronisme en Argentine). Il circonscrit le fascisme en phénomène italien spécifique. Certes, il mentionne l’influence d’Oswald Spengler sur Mussolini, mais il en oublie le contexte international, à savoir l’existence protéiforme d’une révolution conservatrice non-conformiste. En outre, l’auteur ne souscrit pas à la thèse de Zeev Sternhell pour qui le fascisme italien a eu une matrice française.

La thèse n’est pas nouvelle. En 1984, le Club de l’Horloge sortait chez Albin Michel Socialisme et fascisme : une même famille ?. Ne connaissant pas ce livre, Frédéric Le Moal arrive néanmoins aux mêmes conclusions. Il se cantonne toutefois à la seule Italie en oubliant ses interactions européennes, voire extra-européennes (le péronisme en Argentine). Il circonscrit le fascisme en phénomène italien spécifique. Certes, il mentionne l’influence d’Oswald Spengler sur Mussolini, mais il en oublie le contexte international, à savoir l’existence protéiforme d’une révolution conservatrice non-conformiste. En outre, l’auteur ne souscrit pas à la thèse de Zeev Sternhell pour qui le fascisme italien a eu une matrice française.

Pourtant, la question du conservatisme est complexe car le terme, lui-même, renvoie à des phénomènes – et des réalités – politiques différents, du parti conservateur britannique (les Tories, au pouvoir au Royaume-Uni en alternance démocratique avec le Labour travailliste) au monolithique ancien Parti communiste soviétique (PCUS), dont les caciques étaient qualifiés de « conservateurs », sans doute en partie en raison de leur âge… Une seule chose est sûre, l’absence pérenne – ou presque (l’exception Fillon vaincue par le très progressiste hebdomadaire Le Canard enchaîné) – du terme dans le débat français, depuis la fin de la Révolution française au moins jusqu’à récemment (puisque l’on parle de néo-conservateurs que la gauche morale n’hésite pas, d’ailleurs, à qualifier de « néo-cons » – le discrédit sémantique est toujours au cœur des débats et fonctionne d’ailleurs, mais s’agissant de cette tendance, il s’agit, le plus souvent, de « libéraux américains » – donc, la gauche américaine issue des démocrates – défendant des thèses conservatrices liées à la défense de la nation : identités fédérées réaffirmées, rejet du « politically correct », rejet du fiscalisme…).

Pourtant, la question du conservatisme est complexe car le terme, lui-même, renvoie à des phénomènes – et des réalités – politiques différents, du parti conservateur britannique (les Tories, au pouvoir au Royaume-Uni en alternance démocratique avec le Labour travailliste) au monolithique ancien Parti communiste soviétique (PCUS), dont les caciques étaient qualifiés de « conservateurs », sans doute en partie en raison de leur âge… Une seule chose est sûre, l’absence pérenne – ou presque (l’exception Fillon vaincue par le très progressiste hebdomadaire Le Canard enchaîné) – du terme dans le débat français, depuis la fin de la Révolution française au moins jusqu’à récemment (puisque l’on parle de néo-conservateurs que la gauche morale n’hésite pas, d’ailleurs, à qualifier de « néo-cons » – le discrédit sémantique est toujours au cœur des débats et fonctionne d’ailleurs, mais s’agissant de cette tendance, il s’agit, le plus souvent, de « libéraux américains » – donc, la gauche américaine issue des démocrates – défendant des thèses conservatrices liées à la défense de la nation : identités fédérées réaffirmées, rejet du « politically correct », rejet du fiscalisme…). En effet, originellement, l’esprit conservateur est de nature collective : il vise à préserver un ordre naturel préexistant alors que le libéralisme post-révolutionnaire naît du développement des besoins exprimés individuellement. Le conservatisme ne nie pas la liberté mais se rattache davantage à la liberté concrète, plus qu’abstraite, à la liberté collective, plus qu’individuelle. Le triomphe de l’individualisme, état suprême du libéralisme, s’oppose au conservatisme des systèmes normatifs. C’est ici, à mon sens, que le renouveau du conservatisme prend tout son sens : le développement de l’individualisme a contribué à l’effacement des repères collectifs, identitaires, religieux ou culturels. La fin du bien commun a rendu la modernité, expression d’un libéralisme fondé sur l’individu, exécrable pour les « oubliés » du Système. L’extension des droits individuels comme le droit à l’enfant, exalté par les « progressistes », vient à exclure ce bien commun qu’est le droit de l’enfant à vivre au sein d’une famille. Alexandre Soljenitsyne dénonçait déjà, en 1978, dans Le déclin du courage, le matérialisme occidental issu de la société de consommation. Le déracinement, fruit de ce conservatisme anglo-saxon, a touché d’abord les classes populaires souvent qualifiées d’« oubliées » par nos chercheurs sociologues. La France des oubliés, c’est d’abord l’expression d’une société qui a fait de l’individualisme libéral son étalon, son exigence. Or, le conservatisme, forme d’enracinement, aurait pu, pourrait, peut encore venir tempérer ce système économique certes nécessaire mais qui doit constituer un des piliers d’une société tridimensionnelle et non le pilier central.

En effet, originellement, l’esprit conservateur est de nature collective : il vise à préserver un ordre naturel préexistant alors que le libéralisme post-révolutionnaire naît du développement des besoins exprimés individuellement. Le conservatisme ne nie pas la liberté mais se rattache davantage à la liberté concrète, plus qu’abstraite, à la liberté collective, plus qu’individuelle. Le triomphe de l’individualisme, état suprême du libéralisme, s’oppose au conservatisme des systèmes normatifs. C’est ici, à mon sens, que le renouveau du conservatisme prend tout son sens : le développement de l’individualisme a contribué à l’effacement des repères collectifs, identitaires, religieux ou culturels. La fin du bien commun a rendu la modernité, expression d’un libéralisme fondé sur l’individu, exécrable pour les « oubliés » du Système. L’extension des droits individuels comme le droit à l’enfant, exalté par les « progressistes », vient à exclure ce bien commun qu’est le droit de l’enfant à vivre au sein d’une famille. Alexandre Soljenitsyne dénonçait déjà, en 1978, dans Le déclin du courage, le matérialisme occidental issu de la société de consommation. Le déracinement, fruit de ce conservatisme anglo-saxon, a touché d’abord les classes populaires souvent qualifiées d’« oubliées » par nos chercheurs sociologues. La France des oubliés, c’est d’abord l’expression d’une société qui a fait de l’individualisme libéral son étalon, son exigence. Or, le conservatisme, forme d’enracinement, aurait pu, pourrait, peut encore venir tempérer ce système économique certes nécessaire mais qui doit constituer un des piliers d’une société tridimensionnelle et non le pilier central.

The book, moreover, is stocked with well-selected quotes from great writers and historians of the time, such as Livy, Plutarch, Polybius, and Cicero, who were contemporaries of, or even participants in, the greatest events of the Republic. I have read all these authors, though I must admit that Brand gave me new appreciation for their writings by placing them firmly in their historical context.

The book, moreover, is stocked with well-selected quotes from great writers and historians of the time, such as Livy, Plutarch, Polybius, and Cicero, who were contemporaries of, or even participants in, the greatest events of the Republic. I have read all these authors, though I must admit that Brand gave me new appreciation for their writings by placing them firmly in their historical context.

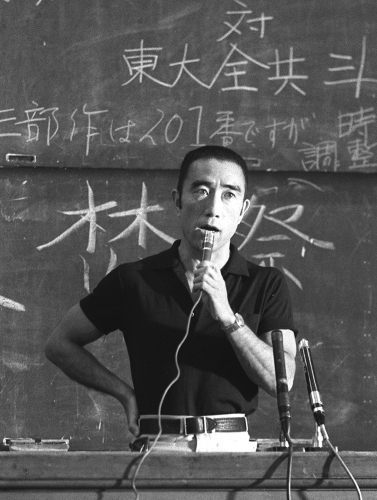

All this having been said, I still encourage people to watch Paul Schrader’s film on Mishima and to read Mishima’s guide to Hagakure (or better yet, Hagakure itself). I will myself, when time permits, try to read Mishima’s later more political fiction (e.g. Runaway Horses) and other nonfiction. A work of art is no less compelling, a logical argument no less persuasive, whatever the author’s personal deficiencies or proclivities.

All this having been said, I still encourage people to watch Paul Schrader’s film on Mishima and to read Mishima’s guide to Hagakure (or better yet, Hagakure itself). I will myself, when time permits, try to read Mishima’s later more political fiction (e.g. Runaway Horses) and other nonfiction. A work of art is no less compelling, a logical argument no less persuasive, whatever the author’s personal deficiencies or proclivities.

En 1991, dans sa très pointue Guerre du Golfe qui n’a pas eu lieu, Baudrillard se lâchait en fin de texte. Je retraduis de la version espagnole :

En 1991, dans sa très pointue Guerre du Golfe qui n’a pas eu lieu, Baudrillard se lâchait en fin de texte. Je retraduis de la version espagnole :