This is the text of a lecture delivered to the H.L. Mencken Club on November 5, 2016.

The topic that I was given for this presentation is “Anarcho-Fascism” which I am sure on the surface sounds like a contradiction in terms. In popular language, the term “fascism” is normally used as a synonym for the totalitarian state. Indeed, in a speech to the Italian Chamber of Deputies on December 9, 1928 Mussolini describe totalitarianism as an ideology that was characterized by the principle of “All within the state, nothing outside the state, nothing against the state.”

However, the most commonly recognized ideological meaning of the term “anarchism” implies the abolition of the state, and the term “anarchy” can either be used in the idealistic sense of total freedom, or in the pejorative sense of chaos and disorder.

Anarchism and fascism are both ideologies that I began to develop an interest in about thirty years ago, when I was a young anarchist militant who spent a great deal of time in the university library reading about the history of classical anarchism. It was during this time that I also became interested in understanding the ideology of fascism, mostly from my readings on the Spanish Civil War, including the works of Dr. Payne, whom I am honored to be on this panel with. And I have also looked into some of these ideas a little more since then. One of the things that I find to be the most fascinating about anarchism as a body of political philosophy is the diversity of anarchist thought. And the more that I have studied right-wing political thought, the more I am amazed by the diversity of opinion to be found there as well. It is consequently very interesting to consider the ways in which anarchism and right-wing political ideologies might intersect.

Anarchism is also normally conceived of as an ideology of the far Left, and certainly the most well-known tendencies within anarchism fit that description. The anarchist movement of the nineteenth and early twentieth century was certainly a movement of the revolutionary Left, and shaped by the thought and actions of radicals such as Pierre Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, Peter Kropotkin, Emma Goldman, the Ukrainian anarchists, the Spanish anarchists, and others. Anarchism of this kind also involved many different ideological sub-tendencies including anarcho-communism, anarcho-syndicalism, collectivist anarchism, and what was known as “propaganda by the deed” which was essentially a euphemism for terrorism, and other forms of anarchism that advocated violent resistance to the state, such as illegalism or insurrectionary anarchism.

There is also a modern anarchist movement that largely functions as a youth subculture within the context of the radical left, and modern anarchism likewise includes many different hyphenated tendencies like “queer anarchism,” “transgender anarchism,” or “anarcha-feminism,” and many of which, as you might guess, maintain a very “politically correct” orientation.

However, there are also ways in which the anarchist tradition overlaps with the extreme right.

The French intellectual historian Francois Richard identified three primary currents within the wider philosophical tradition of anarchism. The first of these is the classical socialist-anarchism that I have previously described that has as its principal focus an orientation towards social justice and uplifting the downtrodden. A second species of anarchism is the radical individualism of Stirner and the English and American libertarians, a perspective that posits individual liberty as the highest good. And still a third tradition is a Nietzsche-influenced aristocratic radicalism, or what the French call “anarchism of the Right” which places its emphasis not only on liberty but on merit, excellence, and the preservation of high culture.

The French intellectual historian Francois Richard identified three primary currents within the wider philosophical tradition of anarchism. The first of these is the classical socialist-anarchism that I have previously described that has as its principal focus an orientation towards social justice and uplifting the downtrodden. A second species of anarchism is the radical individualism of Stirner and the English and American libertarians, a perspective that posits individual liberty as the highest good. And still a third tradition is a Nietzsche-influenced aristocratic radicalism, or what the French call “anarchism of the Right” which places its emphasis not only on liberty but on merit, excellence, and the preservation of high culture.

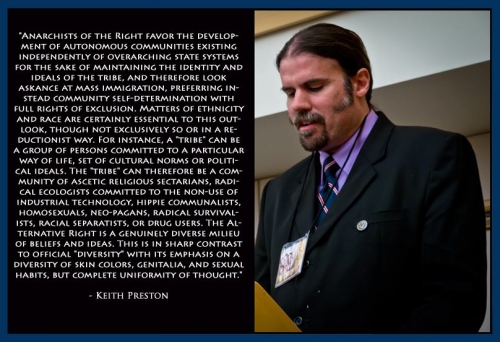

My actual presentation here today is going to be on the wider traditions of anarchism of the Right, right-wing anti-statism, and Left/Right crossover movements which are influenced by the anarchist tradition.

First, it might be helpful to formulate a working definition of “anarcho-fascism.” An “anarcho-fascist” could be characterized as someone that rejects the legitimacy of a particular state, and possibly even uses illegal or extra-legal means of opposing the established political or legal order, even if they prefer a state, even a fascist state, of their own.

There are looser definitions of “anarcho-fascism” as well, and I will touch on some of these in a moment. However, it should also be pointed out that many anarchists of the right were not part of a movement or any kind of political parties or mass organizations. Instead, their affinity for anarchism was more of an attitude or a philosophical stance although, as I will explain shortly, there were also efforts to translate right-wing anarchist ideas into a program for political action.

Anarchists of the Right during the French Revolution and Pre-Revolutionary Era

Left-wing anarchist thought can to some degree trace its roots to tendencies within revolutionary France of the late eighteenth century, as well as the pre-revolutionary and post-revolutionary periods. This is also true, to some degree, of the right-wing anarchist tradition. Once again, to cite Francois Richard:

“Here, at the end of the 18th century, in the later stages of the ancien régime, formed an anarchisme de droite, whose protagonists claimed for themselves a position “beyond good and evil,” a will to live “like the gods,” and who recognised no moral values beyond personal honour and courage. The world-view of these libertins was intimately connected with an aggressive atheism and a pessimistic philosophy of history. Men like Brantôme, Montluc, Béroalde de Verville and Vauquelin de La Fresnaye held absolutism to be a commodity that regrettably opposed the principles of the old feudal system, and that only served the people’s desire for welfare.” –Francois Richard

These intellectual currents that Richard describes mark the beginning of an “anarchism of right” within the French intellectual tradition. As mentioned previously, these thinkers could certainly be considered forerunners to Nietzsche, and later French thinkers in this tradition included some fairly prominent figures. Among them were the following:

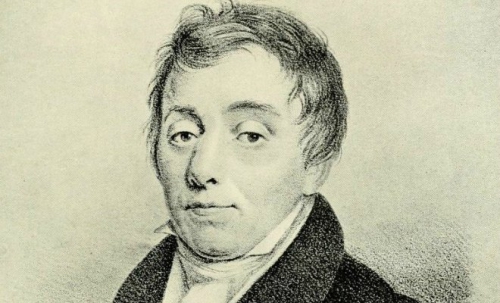

-Arthur de Gobineau, a 19th century writer, and early racialist thinker

-Leon Bloy, a novelist in the late 19th century

-Paul Leautaud, a theater critic in the early 20th century

-Louis Ferdinand Celine, a well-known French writer during the interwar period

-George Bernanos, whose political alignments were those of an anti-fascist conservative, monarchist, Catholic, and nationalist

-Henry de Montherlant, a 20th century dramatist, novelist, and essayist

-Jean Anouilh, a French playwright in the postwar era

Among the common ideas that were shared by these writers were an elitist individualism, aristocratic radicalism, disdain for established ideological or ethical norms, and cultural pessimism; disdain for mass democracy, egalitarianism, and the values of mass society; a dismissive attitude towards conventional society as decadent; adherence to the values of merit and excellence; a commitment to the recognition of the superior individual and an emphasis on high culture; an ambiguity about liberty rooted in a disdain for plebian values; and a characterization of government as a conspiracy against the superior individual.

Outside of France

A number of thinkers also emerged outside of France that shared many ideas in common with the French anarchists of the Right. Ironically, considering where we are today, one of these was H. L. Mencken, who was characterized as an “anarchist of the right” by another French intellectual historian, Anne Ollivier-Mellio, in an academic article some years ago. An overlapping tradition is what has sometimes been referred to as “anarcho-monarchism” which included such figures as the famous author J.R.R. Tolkien in England, the artist Salvador Dali in Spain, the Catholic traditionalist Erik von Kuehnelt-Leddihn in Austria, and, perhaps most intriguingly, the English occultist Aleister Crowley, who has been widely mischaracterized as a Satanist.

Conservative Revolutionaries

The traditions associated with right-wing anarchism also overlap considerably with the tendency known as the “Conservative Revolution” which developed among right-wing European intellectuals during the interwar period. Among the most significant of these thinkers were Arthur Moeller van den Bruck and Stefan George in Germany, Maurice Barres in France, Gabriele d’Annunzio in Italy, and, considerably later, Yukio Mishima in postwar Japan.

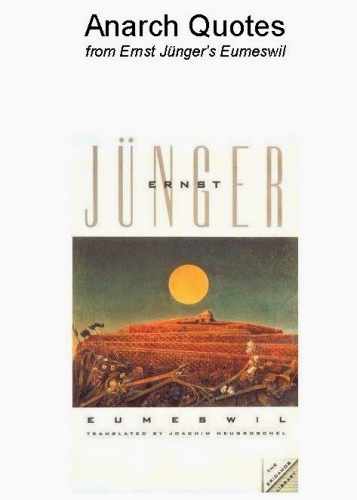

Perhaps the most famous intellectual associated with the Conservative Revolution was Ernst Junger, a veteran of World War One who became famous after publishing his war diaries in Weimar Germany under the title “Storms of Steel.” Much later in life, Junger published a work called “Eumeswil” which postulates the concept of the “Anarch,” a concept that is modeled on Max Stirner’s idea of the “Egoist.” According to Junger’s philosophy, an “Anarch” does not necessarily engage in outward revolt against institutionalized authority. Instead, the revolt occurs on an inward basis, and the individual is able to retain an inner psychic freedom by means of detachment from all external values and an inward retreat into one’s self. In some ways, this is a philosophy that is similar to currents within Buddhism and other Eastern philosophies.

Perhaps the most famous intellectual associated with the Conservative Revolution was Ernst Junger, a veteran of World War One who became famous after publishing his war diaries in Weimar Germany under the title “Storms of Steel.” Much later in life, Junger published a work called “Eumeswil” which postulates the concept of the “Anarch,” a concept that is modeled on Max Stirner’s idea of the “Egoist.” According to Junger’s philosophy, an “Anarch” does not necessarily engage in outward revolt against institutionalized authority. Instead, the revolt occurs on an inward basis, and the individual is able to retain an inner psychic freedom by means of detachment from all external values and an inward retreat into one’s self. In some ways, this is a philosophy that is similar to currents within Buddhism and other Eastern philosophies.

Yet another well-known figure from the Conservative Revolutionary era, and one that is certainly influential among the more radical tendencies on the alternative right today, is Julius Evola. Evola was a proponent of an extreme elitism that characterized the period of the Kali Yuga of Hindu civilization during approximately 800 B.C. as the high point in human development. Indeed, he considered everything that has taken place since then to have been a manifestation of degeneracy. For example, Evola actually criticized fascism and Nazism as having been too egalitarian because of their orientation towards popular mobilization and their appeals to the ethos of mass society. Evola also formulated a concept known as the “absolute individual,” which was very similar to Junger’s notion of the “Anarch,” and which can be described an individual that has achieved a kind of self-overcoming, as Nietzsche would have called it, due to their capacity for rising above the herd instincts of the masses of humankind.

Now, I must emphasize that the points of view that I have outlined thus far were largely attitudes or philosophical stances, not actual programs of political action. However, there have also been actual efforts to combine anarchism or ideas borrowed from anarchism with right-wing ideas, and to translate these into conventional political programs. One of these involves the concept of syndicalism as it was developed by Georges Sorel. Syndicalism is a revolutionary doctrine that advocates the seizure of industry and the government by means of a worker insurrection or what is sometimes called a “general strike.” Syndicalism was normally conceived of as an ideology of the extreme left, like anarchism, but a kind of right-wing syndicalism began to develop in the early twentieth century due to the influence of Sorel and the German-Italian Robert Michels, who formulated the so-called “iron law of oligarchy.” Michaels was a former Marxist who came to believe that all organizations of any size are ultimately organized as oligarchies, where the few lead the many, and believed that anti-capitalist revolutionary doctrines would have to be accommodated to this insight.

Cercle Proudhon

Out of these intellectual tendencies developed an organization called the “Cercle Proudhon,” which combined the ideas of the early anarchist thinker Pierre-Joseph Proudhon, such as mutualist economics and political federalism, with various elitist and right-wing ideas such as French nationalism, monarchism, aristocratic radicalism, and Catholic traditionalism. Cercle Proudhon was also heavily influenced by an earlier movement known as Action France which had been founded by Charles Maurras.

Third Positionism, Distributism and National-Anarchism

Another tendency that is similar to these is what is often called the “Third Position,” a form of revolutionary nationalism that is influenced by the economic theories of Distributism. Distributism was a concept developed by the early 20th century Catholic writers G.K. Chesterton and Hillaire Belloc, which postulated the idea of smaller property holders, consumer cooperatives, workers councils, local democracy, and village-based agrarian societies, and which in many ways overlaps with tendencies on the radical Left such as syndicalism, guild socialism, cooperativism or individualist anarchism. Interestingly, many third positionists are also admirers of Qaddafi’s “Green Book” which outlines a program for the creation of utopian socialist and quasi-anarchist communities that form the basis for an alternative model of society beyond both Capitalism and Communism.

Within more recent times, a tendency has emerged that is known as National-Anarchism, a term that was formed by a personal friend of mine named Troy Southgate, and which essentially synthesizes anarchism with the notion of ethno-cultural identitarianism.

Troy Southgate

Right-wing Anarchism, Libertarianism and Anarcho-Capitalism

Certainly, any discourse on right-wing anarchism needs include a discussion of the sets of ideas that are associated with Libertarianism or Anarcho-Capitalism of the kinds that are associated with an array of free-market individualist thinkers such as Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Milton Friedman, and, of course, Ayn Rand and Murray Rothbard.

In many ways, modern libertarianism has a prototype in the extreme individualism of Max Stirner, and perhaps in thought of Henry David Thoreau as well. The more recent concept of anarcho-capitalism was developed in its most far reaching form by Murray Rothbard and his disciple, Hans Hermann Hoppe. Indeed, Hoppe has developed a critique of modern systems of mass democracy of a kind that closely resembles that of earlier thinkers in the tradition of the French “anarchists of the Right,” Mencken, and Kuehnelt-Leddihn.

It is also interesting to note that some of the late twentieth century proponents of individualist anarchism such as James J. Martin and Samuel E. Konkin III, the founder of a tendency within libertarianism known as agorism, were also proponents of Holocaust revisionism. Indeed, when I was doing research on the modern libertarian movement, I discovered that Holocaust revisionism was actually popular among libertarians in the 1970s, not on anti-Semitic or pro-Nazi grounds, but out of a desire to defend the original isolationist case against World War Two. Konkin himself was actually associated with the Institute for Historical Review at one point.

It is also interesting to note that some of the late twentieth century proponents of individualist anarchism such as James J. Martin and Samuel E. Konkin III, the founder of a tendency within libertarianism known as agorism, were also proponents of Holocaust revisionism. Indeed, when I was doing research on the modern libertarian movement, I discovered that Holocaust revisionism was actually popular among libertarians in the 1970s, not on anti-Semitic or pro-Nazi grounds, but out of a desire to defend the original isolationist case against World War Two. Konkin himself was actually associated with the Institute for Historical Review at one point.

Samuel E. Konkin III

There are also various types of conservative Christian anarchism that postulated the concept of parish-based village communities with cooperative or agrarian economies. Such tendencies exist within the Catholic, Protestant and Orthodox traditions alike. For example, Father Matthew Raphael Johnson, a former editor of the Barnes Review, is a proponent of such an outlook.

Very similar concepts to conservative Christian anarchism can also be found within neo-pagan tendencies which sometimes advocate a folkish or traditionalist anarchism of their own.

Left/Right Overlaps and Crossover Movements

A fair number of tendencies can be identified that involved left/right overlaps or crossover movements of some particular kind. One of these was formulated by Gustav Landauer, a German anarcho-communist that was killed by the Freikorps during the revolution of 1919. Landauer was also a German nationalist, and proposed a folkish anarchism that recognized the concept of national, regional, local and ethnic identities that existed organically and independently of the state. For example, Landauer once characterized himself as a German, a Bavarian, and a Jew who was also an anarchist.

In the early 1980s, a tendency emerged in England known as the Black Ram, which advocated for an anarcho-nationalism that sought to address the concept of national identity as this related to left-wing anarchism. Black Ram was a conventionally left-wing tendency in the sense of being anti-statist, anti-capitalist, anti-racist, and anti-sexist, but which understood nationalities to be pre-existing cultural and ethnic expressions that were external to the state as an authoritarian institution.

Dorothy Day was an American radical, a religious pacifist, and advocate of social justice, who combined anarchism and Catholic traditionalism. She was the founder of the Catholic Worker movement, and considered herself to be a supporter of both the Industrial Workers of the World and the Vatican.

Dorothy Day was an American radical, a religious pacifist, and advocate of social justice, who combined anarchism and Catholic traditionalism. She was the founder of the Catholic Worker movement, and considered herself to be a supporter of both the Industrial Workers of the World and the Vatican.

One of the godfathers of classical anarchism was, of course, Mikhail Bakunin, who was himself a pan-Slavic nationalist, and continues to be a peripheral influence on the European New Right. In fact, Alain De Benoist’s concept of “federal populism” owes much to Bakunin’s thought and is remarkably similar to Bakunin’s advocacy of a federation of participatory democracies.

Dorothy Day

There are a number of left-wing anarchists that have profoundly influenced the ecology movement that have also provided inspiration for various thinkers of the Right. Kirkpatrick Sale, for example, is a neo-Luddite and the originator of a concept known as bioregionalism. Leopold Kohr is best known for his advocacy of the “breakdown of nations” into decentralized, autonomous micro-nations. E.F. Schumacher is, of course, known for his classic work in decentralist economics, “Small is Beautiful.” Each of these thinkers is also referenced in Wilmot Robertson’s white nationalist manifesto, “The Ethnostate.”

Anarchism and Right-Wing Populism

Because American political culture contains strands of both anti-state radicalism and right-wing populism, it is also important to consider the ways in which these overlap or run parallel to each other. For example, there are tendencies among far right political undercurrents that favor a radically decentralized or even anarchic social order, but which also adhere to anti-Semitic conspiracy theories or racial superiority theories. There is actually a tradition like that on the US far right associated with groups like the Posse Comitatus.

There is also a radical right Christian movement that favors county level government organized as an uber-reactionary theocracy (like Saudi Arabia, only Christian). Other tendencies can be observed that favor no government beyond the county level, such as the sovereign citizens, who regard speed limits and drivers’ licensing requirements to be egregious violations of liberty, the proponents of extra-legal common laws courts, and various other trends within the radical patriot movement.

The relationship between the Right and the state in many ways mirrors that of the Left in the sense that both Right and Left have something of a triangular interaction with systems of institutional and legal authority. Both Left and Right can be divided into reformist, libertarian, or totalitarian camps. In the case of the Left, a leftist may be a reform liberal or social democrat, they may be an anarchist or a left-libertarian, or they may be a totalitarian in the tradition of Lenin, Stalin, Mao, and others. Similarly, a rightist may advocate for reforms of a conservative or rightward leaning nature, they may be an anarchist of the right or a radical anti-statist, or a person of the Right may be a proponent of some kind of right-wing authoritarianism, or a totalitarian in the fascist tradition.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

I note with amusement the statements on the value of a Russian alliance, the unreliability of a French guarantee, and the perfidy of Albion, observations which would no doubt resonate with many people in later centuries. Plus ça change !

I note with amusement the statements on the value of a Russian alliance, the unreliability of a French guarantee, and the perfidy of Albion, observations which would no doubt resonate with many people in later centuries. Plus ça change !

What happened in Libya and Syria is simply a manifestation of a very dangerous mindset known as progressivism. Progressivism amounts to a blind faith that government force can improve any given situation. It is usually associated with domestic policy but progressivism also operates in foreign policy. Progressives ignore costs and consequences. Progressives plunge into situations they do not understand, heedless of the consequences. When progressives fail, they invariably attribute the failure to not using enough government force. Thus, Obama, explaining his failure in Libya, stated, “I think we underestimated... the need to come in full force.”

What happened in Libya and Syria is simply a manifestation of a very dangerous mindset known as progressivism. Progressivism amounts to a blind faith that government force can improve any given situation. It is usually associated with domestic policy but progressivism also operates in foreign policy. Progressives ignore costs and consequences. Progressives plunge into situations they do not understand, heedless of the consequences. When progressives fail, they invariably attribute the failure to not using enough government force. Thus, Obama, explaining his failure in Libya, stated, “I think we underestimated... the need to come in full force.” Second, people in foreign lands have never approved in any way the progressives’ intervention into their own country. Third, that being the case, while domestic intervention has a number of tools at its disposal, foreign intervention has only one primary tool, war. War involves killing people and destroying property. Not only does this directly engender resistance and retaliation but it also strips away the protective coating of propaganda that usually cloaks state action. For example, since most people comply with tax laws, the state only rarely has to use actual force to collect them. Thus, the violent nature of taxation is hidden underneath the usual avalanche of birth-to-death progressive propaganda. For example, it is based on voluntary compliance; it is the citizens’ duty, and it’s all good because it was democratically approved. While all these rationalizations are nonsense, it is not easy to cut through the propaganda when the audience spent twelve years in a government school being brainwashed. In sharp contrast, when a bomb blows up an apartment building and kills thirty people, the facts are plain and the ability of propaganda to make people think that black is white, is minimal. Naturally, they tend to react, resist and retaliate.

Second, people in foreign lands have never approved in any way the progressives’ intervention into their own country. Third, that being the case, while domestic intervention has a number of tools at its disposal, foreign intervention has only one primary tool, war. War involves killing people and destroying property. Not only does this directly engender resistance and retaliation but it also strips away the protective coating of propaganda that usually cloaks state action. For example, since most people comply with tax laws, the state only rarely has to use actual force to collect them. Thus, the violent nature of taxation is hidden underneath the usual avalanche of birth-to-death progressive propaganda. For example, it is based on voluntary compliance; it is the citizens’ duty, and it’s all good because it was democratically approved. While all these rationalizations are nonsense, it is not easy to cut through the propaganda when the audience spent twelve years in a government school being brainwashed. In sharp contrast, when a bomb blows up an apartment building and kills thirty people, the facts are plain and the ability of propaganda to make people think that black is white, is minimal. Naturally, they tend to react, resist and retaliate.

Certains (par exemple, Robert Cramer) tentent de justifier cela en prétextant que nous vivons une situation un peu particulière et que c’est dans l’urgence que le pouvoir doit agir en attendant de pouvoir modifier la constitution (RASA et son/ses éventuel(s) contre-projet(s)). Pour ceux qui préfèrent que les choses soient dites concrètement, cela signifie que nous vivons un moment dans lequel une partie de la constitution est suspendue, que nos autorités disposent d’une situation de plein pouvoirs en la matière. Cela porte un nom : « dictature » même si personne n’ose le dire clairement.

Certains (par exemple, Robert Cramer) tentent de justifier cela en prétextant que nous vivons une situation un peu particulière et que c’est dans l’urgence que le pouvoir doit agir en attendant de pouvoir modifier la constitution (RASA et son/ses éventuel(s) contre-projet(s)). Pour ceux qui préfèrent que les choses soient dites concrètement, cela signifie que nous vivons un moment dans lequel une partie de la constitution est suspendue, que nos autorités disposent d’une situation de plein pouvoirs en la matière. Cela porte un nom : « dictature » même si personne n’ose le dire clairement.

For this reason, in the words of Carl Schmitt, liberals have an undeveloped sense of the political, an inability to think of themselves as members of a political entity that was created with a clear sense of who can belong and who cannot belong in the community. Having a concept of the political presupposes a people with a strong sense of who can be part of their political community, who can be friends of the community and who cannot be because they pose a threat to the existence and the norms of the community.

For this reason, in the words of Carl Schmitt, liberals have an undeveloped sense of the political, an inability to think of themselves as members of a political entity that was created with a clear sense of who can belong and who cannot belong in the community. Having a concept of the political presupposes a people with a strong sense of who can be part of their political community, who can be friends of the community and who cannot be because they pose a threat to the existence and the norms of the community. Eventually, liberals came to believe that commerce would, in the words expressed by the Scottish thinker William Robertson in 1769, “wear off those prejudices which maintain distinction and animosity between nations.” By the nineteenth century liberals were not as persuaded by Hobbes’s view that the state of nature would continue permanently in the international relationships between nations. They replaced his pessimistic argument about human nature with a progressive optimism about how humans could be socialized to overcome their turbulent passions and aggressive instincts as they were softened through affluence and greater economic opportunities. With continuous improvements in the standard of living, technology and social organization, there would be no conflicts that could not be resolved through peaceful deliberation and political compromise.

Eventually, liberals came to believe that commerce would, in the words expressed by the Scottish thinker William Robertson in 1769, “wear off those prejudices which maintain distinction and animosity between nations.” By the nineteenth century liberals were not as persuaded by Hobbes’s view that the state of nature would continue permanently in the international relationships between nations. They replaced his pessimistic argument about human nature with a progressive optimism about how humans could be socialized to overcome their turbulent passions and aggressive instincts as they were softened through affluence and greater economic opportunities. With continuous improvements in the standard of living, technology and social organization, there would be no conflicts that could not be resolved through peaceful deliberation and political compromise. The negation of the political is necessarily implicit in the liberal notion that humans can be defined as individuals with natural rights. It is implicit in the liberal aspiration to create a world in which groups and nations interact through peaceful economic exchanges and consensual politics, and in which, accordingly, the enemy-friend distinction and the possibility of violence between groups is renounced. The negation of the political is implicit in the liberal notion of “humanity.” The goal of liberalism is to get rid of the political, to create societies in which humans see themselves as members of a human community dedicated to the pursuit of security, comfort and happiness. Therefore, we can argue with Schmitt that liberals have ceased to understand the political insomuch as liberal nations and liberal groups have renounced the friend-enemy distinction and the possibility of violence, under the assumption that human groups are not inherently dangerous to each other, but can be socialized gradually to become members of a friendly “humanity” which no longer values the honor of belonging to a group that affirms ethno-cultural existential differences. This is why Schmitt observes that liberal theorists lack a concept of the political, since the political presupposes a view of humans organized in groupings affirming themselves as “existentially different.”

The negation of the political is necessarily implicit in the liberal notion that humans can be defined as individuals with natural rights. It is implicit in the liberal aspiration to create a world in which groups and nations interact through peaceful economic exchanges and consensual politics, and in which, accordingly, the enemy-friend distinction and the possibility of violence between groups is renounced. The negation of the political is implicit in the liberal notion of “humanity.” The goal of liberalism is to get rid of the political, to create societies in which humans see themselves as members of a human community dedicated to the pursuit of security, comfort and happiness. Therefore, we can argue with Schmitt that liberals have ceased to understand the political insomuch as liberal nations and liberal groups have renounced the friend-enemy distinction and the possibility of violence, under the assumption that human groups are not inherently dangerous to each other, but can be socialized gradually to become members of a friendly “humanity” which no longer values the honor of belonging to a group that affirms ethno-cultural existential differences. This is why Schmitt observes that liberal theorists lack a concept of the political, since the political presupposes a view of humans organized in groupings affirming themselves as “existentially different.”

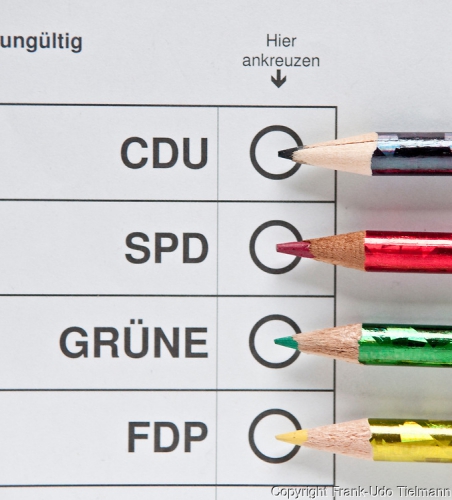

De Particratie is een werk van de aanstormende intellectueel Arnout Maat. Vanuit zijn achtergrond in geschiedenis, politicologie en politieke communicatie presenteert hij een relaas over het huidige politieke bestel. De essentie is dat politieke partijen al een eeuw lang een véél grotere rol spelen in de representatieve democratie dan ooit door onze grondwet is bedoeld. ‘De particratie van binnenuit omvormen to een democratie, zoals D66 ooit poogde te doen, is onmogelijk: alsof men een rijdende auto probeert te repareren’, zo vat Maat zijn relaas op de achterflap samen.

De Particratie is een werk van de aanstormende intellectueel Arnout Maat. Vanuit zijn achtergrond in geschiedenis, politicologie en politieke communicatie presenteert hij een relaas over het huidige politieke bestel. De essentie is dat politieke partijen al een eeuw lang een véél grotere rol spelen in de representatieve democratie dan ooit door onze grondwet is bedoeld. ‘De particratie van binnenuit omvormen to een democratie, zoals D66 ooit poogde te doen, is onmogelijk: alsof men een rijdende auto probeert te repareren’, zo vat Maat zijn relaas op de achterflap samen.

La politique est cette «

La politique est cette «  La relation privé - public, attribuée au « Julien Freund libéral », définit la frontière de la sphère privée au sein de la société, celle où l'individu est libre de ses choix, en tout cas par rapport à la collectivité. La position de cette frontière peut certes fluctuer selon les lieux et les époques, mais de même que pour le principe de puissance, il est impossible de s'en débarrasser. Même dans les régimes totalitaires, il existe toujours quelques activités et relations qui échappent au contrôle de l’État. Sous cet angle, l'histoire de l'Occident semble animée par une aspiration permanente à étendre cette sphère privée, alors que le totalitarisme est un effort pour effacer la distinction entre privé et public. Cette dialectique entre sphère privée et publique est vitale, car c'est elle qui est source de la vie et du dynamisme de la société: ce ne sont pas les institutions encadrant le génie et l'activité individuelles qui produisent les innovations, mais à l'inverse, sans ce cadre, les initiatives individuelles ne pourraient s'épanouir et bénéficier à l'ensemble de la société.

La relation privé - public, attribuée au « Julien Freund libéral », définit la frontière de la sphère privée au sein de la société, celle où l'individu est libre de ses choix, en tout cas par rapport à la collectivité. La position de cette frontière peut certes fluctuer selon les lieux et les époques, mais de même que pour le principe de puissance, il est impossible de s'en débarrasser. Même dans les régimes totalitaires, il existe toujours quelques activités et relations qui échappent au contrôle de l’État. Sous cet angle, l'histoire de l'Occident semble animée par une aspiration permanente à étendre cette sphère privée, alors que le totalitarisme est un effort pour effacer la distinction entre privé et public. Cette dialectique entre sphère privée et publique est vitale, car c'est elle qui est source de la vie et du dynamisme de la société: ce ne sont pas les institutions encadrant le génie et l'activité individuelles qui produisent les innovations, mais à l'inverse, sans ce cadre, les initiatives individuelles ne pourraient s'épanouir et bénéficier à l'ensemble de la société. Q:

Q:  Baroness Thatcher’s view of humanity as a sum of particles and atoms is in stark contrast with the sense of social solidarity expressed by the Chinese nurse attending a child pulled from the ruins of a school, after the 2008 Sichuan earthquake. While being interviewed by an American chain she was asked: - And what is your name? - My name is China.

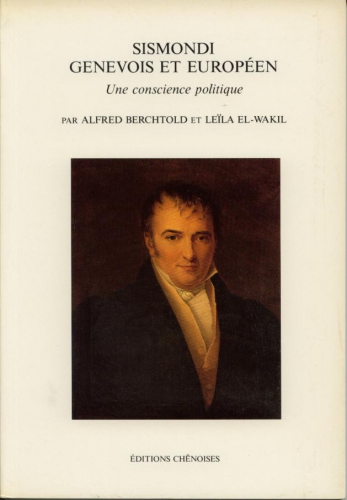

Baroness Thatcher’s view of humanity as a sum of particles and atoms is in stark contrast with the sense of social solidarity expressed by the Chinese nurse attending a child pulled from the ruins of a school, after the 2008 Sichuan earthquake. While being interviewed by an American chain she was asked: - And what is your name? - My name is China. Sismondi is often listed as the first socialist philosopher, because he discerned the surplus value (mieux value) of salaried labour, because he spoke about class struggle and requested state intervention to protect workers, because he proposed a minimum wage, job security and workers protection through sickness and old age, and still other social measures. All of them are today part of a socialist platform, but he addressed even more modern concerns, like the way to fairly distribute the progress on science and technology, which tends to harm employment and job security and exclusively favours capital owners.

Sismondi is often listed as the first socialist philosopher, because he discerned the surplus value (mieux value) of salaried labour, because he spoke about class struggle and requested state intervention to protect workers, because he proposed a minimum wage, job security and workers protection through sickness and old age, and still other social measures. All of them are today part of a socialist platform, but he addressed even more modern concerns, like the way to fairly distribute the progress on science and technology, which tends to harm employment and job security and exclusively favours capital owners. As all the historicists, Sismondi objects that once applied to the real economy the Anglo-Saxon theories cause economic distortions and tend to concentrate wealth on an elite, at the expense of the rest of society. As them, he believes the social and economic cost of such unbalance to be immense, because its inherent unfairness causes contagious crisis that disrupts and sets back economic growth at both, national and international level. They all agree in the paramount importance of a closer balance in incomes, because as Sismondi said “ The salary given to a worker has the same effect as the seed entrusted to soil”

As all the historicists, Sismondi objects that once applied to the real economy the Anglo-Saxon theories cause economic distortions and tend to concentrate wealth on an elite, at the expense of the rest of society. As them, he believes the social and economic cost of such unbalance to be immense, because its inherent unfairness causes contagious crisis that disrupts and sets back economic growth at both, national and international level. They all agree in the paramount importance of a closer balance in incomes, because as Sismondi said “ The salary given to a worker has the same effect as the seed entrusted to soil”

Sinngemäße Aussagen von Zeitgenossen, die aus anderen Parteien nach langer Mitgliedschaft, nach kleinen, mittleren und großen Parteikarrieren ausgetreten sind, gibt es ohne Zahl. Sie sagen im Kern alle: Meine frühere Partei ist

Sinngemäße Aussagen von Zeitgenossen, die aus anderen Parteien nach langer Mitgliedschaft, nach kleinen, mittleren und großen Parteikarrieren ausgetreten sind, gibt es ohne Zahl. Sie sagen im Kern alle: Meine frühere Partei ist  Verwaltungen und Bürokratien allgemein, staatlich wie privat, stellten Studien schon vor...

Verwaltungen und Bürokratien allgemein, staatlich wie privat, stellten Studien schon vor...

Fonctionnaire à la CEE vers la fin de sa vie, choix qui releva chez lui d’un nihiliste apostolat, Kojève s’est efforcé de comprendre pourquoi nous allions vivre des temps ennuyeux. Voici comment il définit la Fin de l’Histoire dans ses notes sur Hegel, écrites en 1946.

Fonctionnaire à la CEE vers la fin de sa vie, choix qui releva chez lui d’un nihiliste apostolat, Kojève s’est efforcé de comprendre pourquoi nous allions vivre des temps ennuyeux. Voici comment il définit la Fin de l’Histoire dans ses notes sur Hegel, écrites en 1946. En observant ce qui se passait autour de moi et en réfléchissant à ce qui s’est passé dans le monde après la bataille d’Iéna, j’ai compris que Hegel avait raison de voir en celle-ci la fin de l’Histoire proprement dite. Dans et par cette bataille, l’avant-garde de l’humanité a virtuellement atteint le terme et le but, c’est-à-dire la fin de l’évolution historique de l’Homme. Ce qui s’est produit depuis ne fut qu’une extension dans l’espace de la puissance révolutionnaire universelle actualisée en France par Robespierre-Napoléon.

En observant ce qui se passait autour de moi et en réfléchissant à ce qui s’est passé dans le monde après la bataille d’Iéna, j’ai compris que Hegel avait raison de voir en celle-ci la fin de l’Histoire proprement dite. Dans et par cette bataille, l’avant-garde de l’humanité a virtuellement atteint le terme et le but, c’est-à-dire la fin de l’évolution historique de l’Homme. Ce qui s’est produit depuis ne fut qu’une extension dans l’espace de la puissance révolutionnaire universelle actualisée en France par Robespierre-Napoléon.![gustave-le-bon-by-MaNaR[243314].jpg](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/02/00/882218475.jpg)

Der Linken galten Comtismus und Positivismus als eine Abart des Konservatismus, der „Szientismus“ war für sie „reaktionär“. Konservative witterten in ihm ein sozialrevolutionäres Ferment. Dieses Janusgesicht, mal konservativ bzw. reaktionär, mal sozialrevolutionär zu sein, ist ganz charakteristisch für den Positivismus. Das hat aber nichts mit der Dialektik des Konservatismus zu tun, der in fortlaufender Auseinandersetzung mit der „fortschrittlichen“ Gegenwart dahin tendiert, revolutionär zu werden. Selbst innerhalb zeitbedingter äußerer Wandlungen behält der Konservatismus sein ihm eigenes Pathos. Und gerade diesem Pathos stellt der Positivismus sein Ethos entgegen: Der Positivismus ist grundsätzlich „sachlich“ und „tatsachenorientiert“, im Gegensatz zu jeglicher Affektgeladenheit ist er objektiv. Überhaupt sind den Positivisten Objektivität und Vernunft einerlei, Vernunft besteht für sie darin, mit der Zeit zu gehen, und nicht etwa zurück – oder nach oben, gen Himmel –, nicht ins eigene Herz, sondern nur vorwärts zu schauen.

Der Linken galten Comtismus und Positivismus als eine Abart des Konservatismus, der „Szientismus“ war für sie „reaktionär“. Konservative witterten in ihm ein sozialrevolutionäres Ferment. Dieses Janusgesicht, mal konservativ bzw. reaktionär, mal sozialrevolutionär zu sein, ist ganz charakteristisch für den Positivismus. Das hat aber nichts mit der Dialektik des Konservatismus zu tun, der in fortlaufender Auseinandersetzung mit der „fortschrittlichen“ Gegenwart dahin tendiert, revolutionär zu werden. Selbst innerhalb zeitbedingter äußerer Wandlungen behält der Konservatismus sein ihm eigenes Pathos. Und gerade diesem Pathos stellt der Positivismus sein Ethos entgegen: Der Positivismus ist grundsätzlich „sachlich“ und „tatsachenorientiert“, im Gegensatz zu jeglicher Affektgeladenheit ist er objektiv. Überhaupt sind den Positivisten Objektivität und Vernunft einerlei, Vernunft besteht für sie darin, mit der Zeit zu gehen, und nicht etwa zurück – oder nach oben, gen Himmel –, nicht ins eigene Herz, sondern nur vorwärts zu schauen.

On trouve trace du « projet » chez un Rousseau qui dans son Contrat social expliquait que le « grand législateur » est celui qui ose « instituer un peuple » (C.S. II,7). Instituer, c’est-à-dire « fonder » et « créer ». Ce grand législateur doit être le « mécanicien qui invente la machine » en changeant la « nature humaine », « transformant chaque individu », lui rognant son « indépendance » et ses « forces propres » pour en faire une simple « partie d’un grand tout » (C.S. II,7). Tout y est déjà !

On trouve trace du « projet » chez un Rousseau qui dans son Contrat social expliquait que le « grand législateur » est celui qui ose « instituer un peuple » (C.S. II,7). Instituer, c’est-à-dire « fonder » et « créer ». Ce grand législateur doit être le « mécanicien qui invente la machine » en changeant la « nature humaine », « transformant chaque individu », lui rognant son « indépendance » et ses « forces propres » pour en faire une simple « partie d’un grand tout » (C.S. II,7). Tout y est déjà !

Rappelons simplement que l'Etat moderne en tant que tel, fondé historiquement, entre autres notions juridiques, sur celle de « persona ficta » et adossé au principe de représentation politique, phagocyte le modèle de la cité. Ce dernier repose, quant à lui, sur le souci initial d'une « chose commune » et sur l'exigence de sa maîtrise par une communauté concrète (c'est-à-dire par une « Gemeinschaft » et non par une « Gesellschaft », selon les catégories de Tönnies). La cité naît même de l'exigence d'une telle maîtrise, comme l'indique Cicéron qui, dans une période troublée où le politique semblait privé de boussole, rappelait dans le « De republica » que « la cité est l'institution collective (con-stitutio) de la communauté (populus) ». C'est la communauté qui institue la cité et non l'inverse. Laissons de côté le fait qu'en pratique, la genèse de la cité et celle de la communauté qui en est l'assise sont des processus complexes qui interagissent. L'idée principale réside ici dans cette conscience vive, chez l'illustre sénateur, que la dynamique politique se déploie dans un sens précis, c'est-à-dire à partir des solides liens internes d'une communauté humaine donnée, avec son territoire, ses coutumes et ses représentations mentales collectives (toutes choses auxquelles renvoie la notion de « populus » dans le droit public romain) et que, dans les moments de crise institutionnelle, c'est sur cette base qu'il faut reprendre appui avant de procéder aux réformes nécessaires. Dans la cité, le rapport entre gouvernés et gouvernants est déterminé par la communauté politique qui, de ce fait, maîtrise ses choix. Sans que le régime soit nécessairement démocratique pour autant (de fait, il l'a peu été) et sans que fasse défaut la verticalité du principe d'autorité, bien au contraire.

Rappelons simplement que l'Etat moderne en tant que tel, fondé historiquement, entre autres notions juridiques, sur celle de « persona ficta » et adossé au principe de représentation politique, phagocyte le modèle de la cité. Ce dernier repose, quant à lui, sur le souci initial d'une « chose commune » et sur l'exigence de sa maîtrise par une communauté concrète (c'est-à-dire par une « Gemeinschaft » et non par une « Gesellschaft », selon les catégories de Tönnies). La cité naît même de l'exigence d'une telle maîtrise, comme l'indique Cicéron qui, dans une période troublée où le politique semblait privé de boussole, rappelait dans le « De republica » que « la cité est l'institution collective (con-stitutio) de la communauté (populus) ». C'est la communauté qui institue la cité et non l'inverse. Laissons de côté le fait qu'en pratique, la genèse de la cité et celle de la communauté qui en est l'assise sont des processus complexes qui interagissent. L'idée principale réside ici dans cette conscience vive, chez l'illustre sénateur, que la dynamique politique se déploie dans un sens précis, c'est-à-dire à partir des solides liens internes d'une communauté humaine donnée, avec son territoire, ses coutumes et ses représentations mentales collectives (toutes choses auxquelles renvoie la notion de « populus » dans le droit public romain) et que, dans les moments de crise institutionnelle, c'est sur cette base qu'il faut reprendre appui avant de procéder aux réformes nécessaires. Dans la cité, le rapport entre gouvernés et gouvernants est déterminé par la communauté politique qui, de ce fait, maîtrise ses choix. Sans que le régime soit nécessairement démocratique pour autant (de fait, il l'a peu été) et sans que fasse défaut la verticalité du principe d'autorité, bien au contraire.

Furthermore, in the decades following World War 2, we have seen student political movements whose precise goal was radical individualism, masquerading as communism or socialism. Thus you find statements like that of 60s radical John Sinclair who demanded, “Total assault on the culture by any means necessary, including rock and roll, dope, and fucking in the streets.” The roots of this style of thinking lie in the Situationist movement, which influenced the Punk subculture (Sex Pistols manager Malcolm McLaren was notably influenced by the movement). Situationism emerged from the anti-authoritarian left in France to advocate attacking capitalism through the construction of “situations,” to quote Debord, “Our central idea is the construction of situations, that is to say, the concrete construction of momentary ambiences of life and their transformation into a superior passional quality.”2 These situations took the form of radical individual liberation and experimentation, avant-garde artistic movements, and the celebration of free play and leisure. While Situationism situated itself on the communist left, it replicated the individualism of capitalism, as Kazys Varnelis notes3:

Furthermore, in the decades following World War 2, we have seen student political movements whose precise goal was radical individualism, masquerading as communism or socialism. Thus you find statements like that of 60s radical John Sinclair who demanded, “Total assault on the culture by any means necessary, including rock and roll, dope, and fucking in the streets.” The roots of this style of thinking lie in the Situationist movement, which influenced the Punk subculture (Sex Pistols manager Malcolm McLaren was notably influenced by the movement). Situationism emerged from the anti-authoritarian left in France to advocate attacking capitalism through the construction of “situations,” to quote Debord, “Our central idea is the construction of situations, that is to say, the concrete construction of momentary ambiences of life and their transformation into a superior passional quality.”2 These situations took the form of radical individual liberation and experimentation, avant-garde artistic movements, and the celebration of free play and leisure. While Situationism situated itself on the communist left, it replicated the individualism of capitalism, as Kazys Varnelis notes3: Deliberately obscure, Situationism was cool, and thus the perfect ideology for the knowledge-work generation. What could be better to provoke conversation at the local Starbucks or the company cantina, especially once Marcus’s, which traced a dubious red thread between Debord and Malcolm McLaren, hit the presses? Rock and roll plus neoliberal politics masquerading as leftism: a perfect mix. For the generation that came of age with Situationism-via-Marcus and the

Deliberately obscure, Situationism was cool, and thus the perfect ideology for the knowledge-work generation. What could be better to provoke conversation at the local Starbucks or the company cantina, especially once Marcus’s, which traced a dubious red thread between Debord and Malcolm McLaren, hit the presses? Rock and roll plus neoliberal politics masquerading as leftism: a perfect mix. For the generation that came of age with Situationism-via-Marcus and the  But there was also another Mai 68, of strictly hedonist and individualist inspiration. Far from exalting a revolutionary discipline, its partisans wanted above all “forbidding to forbid” and “unhindered enjoyment.” But, they quickly realized that doesn’t make a revolution nor will “satisfying these desires” put them in the service of the people. On the contrary, they rapidly understood that those would be most surely satisfied by a permissive liberal society. Thus they all naturally rallied to liberal capitalism, which was not, for most of them, without material and financial advantages.

But there was also another Mai 68, of strictly hedonist and individualist inspiration. Far from exalting a revolutionary discipline, its partisans wanted above all “forbidding to forbid” and “unhindered enjoyment.” But, they quickly realized that doesn’t make a revolution nor will “satisfying these desires” put them in the service of the people. On the contrary, they rapidly understood that those would be most surely satisfied by a permissive liberal society. Thus they all naturally rallied to liberal capitalism, which was not, for most of them, without material and financial advantages.

Recensé : Hamit Bozarslan et Gaëlle Demelemestre,

Recensé : Hamit Bozarslan et Gaëlle Demelemestre,

Das Problem des „großen Mannes“, vor allem des Staatsmannes, ist eines der brennendsten der Gegenwart. Wir haben nur Technokraten und keine Politiker mit echter Größe.

Das Problem des „großen Mannes“, vor allem des Staatsmannes, ist eines der brennendsten der Gegenwart. Wir haben nur Technokraten und keine Politiker mit echter Größe.

La desconexión con la realidad por parte de los inversores les llevaría a justificar la exuberancia irracional de los mercados, creándose un mundo virtual de especulación financiera que nada tendría que ver con la economía real (windhandel o negocio del aire) y que les lleva a extrapolar las rentabilidades actuales como un derecho vitalicio lo que unido a la pérdida de credibilidad de las agencias de calificación como Moody's al no haber predicho la crisis del 2002 y a la ausencia de control por parte de los reguladores, habría coadyuvado a que el mercado permaneciera insensible al recorte de rating de las compañías que cotizan en la bolsa y a los avisos de la Fed que por boca de su Presidenta Yanet Ellen habría advertido que “las valoraciones de las bolsas y los mercados de bonos son muy altas y que existen riesgos potenciales en ambos mercados”, Así, la certeza racional de la total retirada por la Fed de sus medidas de estímulo a la economía estadounidense y de la próxima subida de tipos de interés del dólar en el 2016 debería hacer que los inversionistas se vayan distanciado progresivamente de los activos de renta variable y que los bajistas se alzaran con el timón de la nave bursátil mundial.

La desconexión con la realidad por parte de los inversores les llevaría a justificar la exuberancia irracional de los mercados, creándose un mundo virtual de especulación financiera que nada tendría que ver con la economía real (windhandel o negocio del aire) y que les lleva a extrapolar las rentabilidades actuales como un derecho vitalicio lo que unido a la pérdida de credibilidad de las agencias de calificación como Moody's al no haber predicho la crisis del 2002 y a la ausencia de control por parte de los reguladores, habría coadyuvado a que el mercado permaneciera insensible al recorte de rating de las compañías que cotizan en la bolsa y a los avisos de la Fed que por boca de su Presidenta Yanet Ellen habría advertido que “las valoraciones de las bolsas y los mercados de bonos son muy altas y que existen riesgos potenciales en ambos mercados”, Así, la certeza racional de la total retirada por la Fed de sus medidas de estímulo a la economía estadounidense y de la próxima subida de tipos de interés del dólar en el 2016 debería hacer que los inversionistas se vayan distanciado progresivamente de los activos de renta variable y que los bajistas se alzaran con el timón de la nave bursátil mundial.

« ... Ceci nous ramène à la constitution de l’Angleterre, où il n’y a pas de corps de noblesse destinée à servir le pouvoir, mais un patriciat destiné à l’exercer. »

« ... Ceci nous ramène à la constitution de l’Angleterre, où il n’y a pas de corps de noblesse destinée à servir le pouvoir, mais un patriciat destiné à l’exercer. » « Les philosophes qui se sont élevés avec tant d’amertume contre ce qu’ils ont appelé des préjugés, auraient dû commencer par se défaire de la langue elle-même dans laquelle ils écrivaient ; car elle est le premier de nos préjugés, et il renferme tous les autres. »

« Les philosophes qui se sont élevés avec tant d’amertume contre ce qu’ils ont appelé des préjugés, auraient dû commencer par se défaire de la langue elle-même dans laquelle ils écrivaient ; car elle est le premier de nos préjugés, et il renferme tous les autres. »