Le Comptoir : Vous avez écrit plusieurs livres sur le Progrès (Le Progrès ou l’Opium de l’histoire ; Le Progrès ? Point final), et vous semblez voir dans l’idéologie du Progrès un nouvel opium, à l’instar de la religion chez Marx. Le Progrès serait-il une religion à critiquer elle-aussi ?

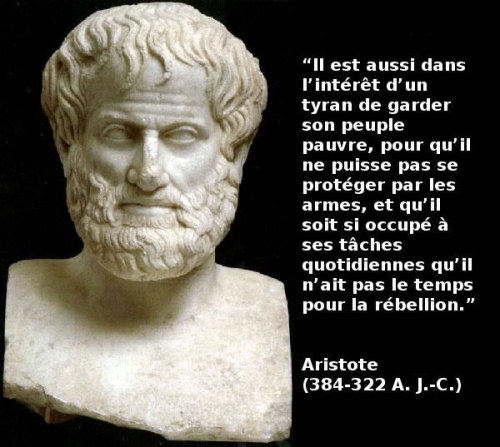

Robert Redeker : Pourquoi ces livres ? D’abord, il y a l’urgence d’établir le droit d’inventaire philosophique de la période historique que nous venons de vivre depuis le XVIIIe siècle et qui paraît se clore – c’est la période que l’on appelle “la Modernité”, qui a été marquée par une religion inédite, celle du progrès. Ce livre pourrait se découper ainsi : le progrès, sa naissance, sa vie, son déclin, sa mort. Il s’agit du progrès entendu comme idéologie, c’est-à-dire comme grille métaphysique de lecture du monde, et comme valeur identifiée au Bien. Ensuite, j’ai voulu continuer à penser les mutations de l’homme et du monde dans une lignée que je trace depuis mes premiers livres (Le déshumain ; Nouvelles Figures de l’Homme ; L’emprise sportive) et d’autres plus récents (Egobody). Enfin, le monde en charpie dans lequel nous vivons, et la “montée de l’insignifiance” qu’un philosophe comme Castoriadis diagnostiquait déjà il y a trois décennies, sont des phénomènes qui invitent à penser. Le livre sur la vieillesse s’articule autour de la réflexion sur ces mutations. L’homme est avant tout un être qui a horreur de la vérité, qui ne la supporte que difficilement, qui a besoin de l’occulter derrière un voile d’illusion. L’idéologie du progrès est un voile de cette sorte. Les promesses du progrès – rassemblées dans le vocable progressiste – ne se sont pas réalisées. Le progrès est un triple échec : politique, ou politico-historique, écologique, ou économico-écologique, et anthropologique (l’homme étant devenu, pour parler comme Marcuse, « l’homme unidimensionnel »). La religion du progrès promettait, dès ses origines avec les Lumières, un homme toujours meilleur dans une société toujours meilleure qui finirait par aboutir à une paix aussi universelle que définitive. Le paradoxe pointé par le mythe de Prométhée tel que Platon le narre est toujours vrai : si les techniques évoluent, s’améliorent, l’homme de son côté n’acquiert pas la sagesse qu’elles requièrent, il reste le même. Dans cette identité de l’homme à travers le temps réside le message de la forte idée qu’est celle du péché originel. Les peuples et les gouvernants n’ont, comme l’a fort bien dit Hegel, jamais rien appris de l’histoire et n’en apprendront jamais rien [i]. L’homme réinvente sans cesse le cadre de son existence, c’est l’histoire, mais il ne se réinvente pas lui-même. L’illusion consiste à s’imaginer que cette réinvention perpétuelle a un sens. Le mythe du progrès est cette illusion même.

Robert Redeker : Pourquoi ces livres ? D’abord, il y a l’urgence d’établir le droit d’inventaire philosophique de la période historique que nous venons de vivre depuis le XVIIIe siècle et qui paraît se clore – c’est la période que l’on appelle “la Modernité”, qui a été marquée par une religion inédite, celle du progrès. Ce livre pourrait se découper ainsi : le progrès, sa naissance, sa vie, son déclin, sa mort. Il s’agit du progrès entendu comme idéologie, c’est-à-dire comme grille métaphysique de lecture du monde, et comme valeur identifiée au Bien. Ensuite, j’ai voulu continuer à penser les mutations de l’homme et du monde dans une lignée que je trace depuis mes premiers livres (Le déshumain ; Nouvelles Figures de l’Homme ; L’emprise sportive) et d’autres plus récents (Egobody). Enfin, le monde en charpie dans lequel nous vivons, et la “montée de l’insignifiance” qu’un philosophe comme Castoriadis diagnostiquait déjà il y a trois décennies, sont des phénomènes qui invitent à penser. Le livre sur la vieillesse s’articule autour de la réflexion sur ces mutations. L’homme est avant tout un être qui a horreur de la vérité, qui ne la supporte que difficilement, qui a besoin de l’occulter derrière un voile d’illusion. L’idéologie du progrès est un voile de cette sorte. Les promesses du progrès – rassemblées dans le vocable progressiste – ne se sont pas réalisées. Le progrès est un triple échec : politique, ou politico-historique, écologique, ou économico-écologique, et anthropologique (l’homme étant devenu, pour parler comme Marcuse, « l’homme unidimensionnel »). La religion du progrès promettait, dès ses origines avec les Lumières, un homme toujours meilleur dans une société toujours meilleure qui finirait par aboutir à une paix aussi universelle que définitive. Le paradoxe pointé par le mythe de Prométhée tel que Platon le narre est toujours vrai : si les techniques évoluent, s’améliorent, l’homme de son côté n’acquiert pas la sagesse qu’elles requièrent, il reste le même. Dans cette identité de l’homme à travers le temps réside le message de la forte idée qu’est celle du péché originel. Les peuples et les gouvernants n’ont, comme l’a fort bien dit Hegel, jamais rien appris de l’histoire et n’en apprendront jamais rien [i]. L’homme réinvente sans cesse le cadre de son existence, c’est l’histoire, mais il ne se réinvente pas lui-même. L’illusion consiste à s’imaginer que cette réinvention perpétuelle a un sens. Le mythe du progrès est cette illusion même.

« Je ne développe pas une technophobie encore moins un irrationalisme. On peut plutôt comprendre ma démarche aussi comme une critique de l’idolâtrie. »

Je n’appelle pas progrès les améliorations qui adoucissent l’existence des hommes, sans d’ailleurs en changer la réalité métaphysique. Ce que j’appelle progrès est autre chose : une valorisation idéologique de ces améliorations, une métaphysique de l’histoire (ce qu’on appelle le progressisme). Mieux : un substitut athée à Dieu, survenant après la mort de Dieu, un directeur de l’histoire. La croyance qu’il en va de l’histoire, de la politique et de la morale comme de la nature chez Descartes – dont nous pouvons devenir « comme maîtres et possesseurs ». Cette conception de la nature traduit le prométhéisme des modernes. Le progrès désigne tantôt la métaphysique de l’histoire, tantôt l’extension du prométhéisme technique au domaine moral. Tantôt et souvent à la fois.

Quant à sa critique, tout dépend de ce que l’on appelle critique. Il y a un sens haut et un sens bas de critique. Le sens haut se retrouve chez Kant, où critique veut dire crible qui établit les usages légitimes et récuse les usages abusifs des concepts. Kant déjà faisait sans le savoir un droit d’inventaire concernant les concepts de la métaphysique. En ce sens- là, kantien, mon travail est une critique de la religion du progrès.

Pouvez-vous nous retracer brièvement les moments fondateurs de cette idéologie?

On pourrait remonter à Joachim de Flore et son immanentisation de l’eschaton chrétien. C’est lui qui met en place les conditions de possibilité d’une pareille idéologie, une parareligion. Mais il faudra quelques siècles pour qu’elles deviennent effectives. C’est le concept de sécularisation qui est ici éclairant. Le progressisme est une sécularisation du christianisme. Le protestantisme a joué le rôle de sas permettant l’extériorisation du christianisme en progressisme. Sans la Réforme, il n’y aurait jamais eu de progressisme.

« Le Progrès prend la place de Dieu comme directeur de l’histoire. »

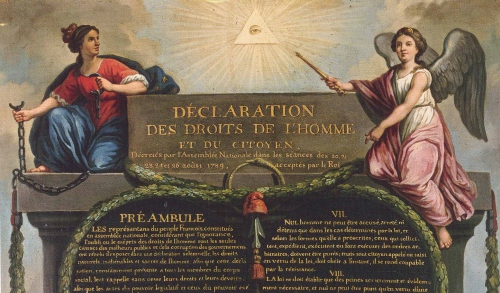

La majuscule au “P” de “Progrès” dit tout. Le Progrès ainsi saisi a le statut d’une entité métaphysique planant sur l’histoire et dirigeant sa marche. Il prend la place de Dieu comme directeur de l’histoire – un Dieu dépersonnalisé, désindividualisé, n’existant pas, réduit à un concept exsangue. Cette conception du progrès fut beaucoup plus qu’une idée philosophique (celle de Kant, Condorcet, Hegel, Comte, Marx), ce fut une opinion populaire, répandue dans les masses, en ce sens-là elle fit l’objet d’une croyance collective. Elle fut distribuée comme l’hostie des curés par des milliers de hussards noirs de la République tout au long de la IIIe République. On – surtout à gauche – croyait au progrès comme on avait cru en Dieu. Tous – Kant aussi bien que, quoique confusément, les masses – attribuaient une valeur métaphysique aux évolutions de la technique, de l’industrie, du droit, de la politique. Ma critique n’est pas celle du progrès des connaissances, de l’évolution des techniques et des améliorations de l’existence humaine, ce qui serait aussi absurde que grotesque, mais du sens abusivement conféré à ces évolutions, de leur transformation en fétiche et idole. Je ne développe pas une technophobie encore moins un irrationalisme. On peut plutôt comprendre ma démarche comme une critique de l’idolâtrie.

La majuscule au “P” de “Progrès” dit tout. Le Progrès ainsi saisi a le statut d’une entité métaphysique planant sur l’histoire et dirigeant sa marche. Il prend la place de Dieu comme directeur de l’histoire – un Dieu dépersonnalisé, désindividualisé, n’existant pas, réduit à un concept exsangue. Cette conception du progrès fut beaucoup plus qu’une idée philosophique (celle de Kant, Condorcet, Hegel, Comte, Marx), ce fut une opinion populaire, répandue dans les masses, en ce sens-là elle fit l’objet d’une croyance collective. Elle fut distribuée comme l’hostie des curés par des milliers de hussards noirs de la République tout au long de la IIIe République. On – surtout à gauche – croyait au progrès comme on avait cru en Dieu. Tous – Kant aussi bien que, quoique confusément, les masses – attribuaient une valeur métaphysique aux évolutions de la technique, de l’industrie, du droit, de la politique. Ma critique n’est pas celle du progrès des connaissances, de l’évolution des techniques et des améliorations de l’existence humaine, ce qui serait aussi absurde que grotesque, mais du sens abusivement conféré à ces évolutions, de leur transformation en fétiche et idole. Je ne développe pas une technophobie encore moins un irrationalisme. On peut plutôt comprendre ma démarche comme une critique de l’idolâtrie.

D’une part, le progrès a été, après le christianisme, et dans la foulée de celui-ci, le second Occident, le second chemin par lequel l’Occident s’est universalisé, planétarisé. On ne peut plus voir l’histoire comme une totalité en mouvement – ainsi que la voyaient Hegel, Marx ou bien encore Sartre – doté d’un pas, d’une marche, c’est-à-dire d’un sens (le sens est à la fois la direction, la signification et la valeur). L’idée de progrès permettait encore une telle représentation, illusoire, de l’histoire. L’Occident se représentait volontiers comme l’avant-garde de cette marche. Mais d’autre part, paradoxalement, cette mort de la métaphysique progressiste de l’histoire et du leadership occidental qu’elle présuppose est en même temps le moment où les exigences typiquement occidentales, nées en Occident, liées au progressisme occidental, de démocratie, de souveraineté populaire, d’émancipation des femmes, de justice sociale, se planétarisent. Elles se déploient à la façon de métastases du progrès après sa mort, déconnectées de la religion du progrès qui les a vu naître, sans qu’on puisse être assuré, puisque les conditions dans lesquelles elles sont nées ont disparu, qu’elles perdureront, ni bien entendu qu’elles triompheront, ne serait-ce qu’un temps.

Comment faire une critique du progressisme en évitant de tomber dans les écueils réactionnaires (du type contre-révolutionnaire ou décadentiste) ou postmodernes (relativiste, antirationnel, antiscientifique, etc.) ?

En premier lieu, la réaction n’est qu’une posture. Elle possède une valeur littéraire, mais aucune valeur philosophique ou politique. La valeur des réactionnaires tient, comme l’a bien montré Antoine Compagnon (Les Antimodernes, 2005), dans leur “charme” [ii]. Les écrivains réactionnaires sont charmants, intéressants, troublants ; les philosophes réactionnaires contemporains – il y en a quelques-uns – ne sont que nuls. Par contre les philosophes du passé étiquetés comme “réactionnaires” donnent à penser – tels Gustave Thibon ou Pierre Boutang. La qualification de “réactionnaire”est extensive, elle peut s’étendre jusqu’à très loin : Badiou, qui se croit progressiste, en certaines de ses opinions est un philosophe réactionnaire au sens où ses propos sont traversés par la nostalgie d’un état du monde dépassé, par des espoirs qui étaient présents dans cet état du monde dépassé. De ce point de vue, Alain Badiou ressemble tout à fait à Joseph de Maistre, le charme intellectuel, la puissance de penser et le talent littéraire en moins. Joseph de Maistre mythifie sur un mode nostalgique l’Ancien Régime tout comme Alain Badiou mythifie sur le même mode l’espoir défunt dans le communisme.

En second lieu, l’échec des postmodernes est patent. De Derrida à Feyerabend, bref des déconstructionnistes (« Jacques Derrida, sophiste moderne s’il en est » dit excellemment Baptiste Rappin dans Heidegger et la question du management publié en 2015) aux relativistes absolus (car c’est bien à cet incroyable paradoxe qu’aboutit l’antirationalisme de Feyerabend), la pensée postmoderne relève de deux jugements : elle n’a aucune prise sur le réel, ni l’histoire (qu’elle nie en la rejetant dans le passé) ni le présent, et elle ne laisse que des ruines derrière elle. De cette galaxie postmoderne seul Gilles Deleuze doit être sauvé. Leur échec est celui des sophistes de l’antiquité grecque. Dans ma critique du progressisme je me garde autant de la posture réactionnaire que des facilités passées de saison du postmodernisme (j’y récuse la notion de fin de l’histoire par exemple).

« Les utopies politiques ont conduit au crime, le capitalisme à la dévastation. Ce dernier est une révolution permanente sans plan ni projet, sans métaphysique structurante »

Le Progrès a défini la téléologie dominante de la modernité, avec une vision allant toujours vers un meilleur, voire un Éden ultime – le marché auto-régulé ou la réalisation des droits de l’homme chez les libéraux, la société sans classe et transparente à elle-même chez les marxistes – mais nous avons dépassé cette période, pour entrer en postmodernité (ou modernité tardive, liquide, etc. selon les auteurs). Le Progrès a subi les déconvenues du XXe siècle avec notamment la barbarie technicienne des deux guerres. Cette critique n’en est-elle pas devenue caduque ?

Cette croyance au progrès nous a rendu criminels et aveugles, criminels par aveuglement (le progrès est alors l’opium et l’ivresse de l’histoire) et dévastateurs pour la nature. Par sa faute nous avons confondu le ménagement du monde – le monde que l’on tient comme on fait le ménage, avec amour et précaution, “ménager” – et l’exploitation du monde, sa dévastation. Les utopies politiques ont conduit au crime, le capitalisme à la dévastation. Or, le capitalisme n’a pas besoin de la croyance métaphysique dans le progrès pour aller de l’avant. Il se peut se contenter d’ériger l’innovation, le mouvement, “le bougisme”, comme dit Taguieff en impératifs incontestables. Il est une révolution permanente sans plan ni projet, sans métaphysique structurante (à l’inverse des révolutions politiques d’obédience progressistes), une révolution pour la révolution.

Cette croyance au progrès nous a rendu criminels et aveugles, criminels par aveuglement (le progrès est alors l’opium et l’ivresse de l’histoire) et dévastateurs pour la nature. Par sa faute nous avons confondu le ménagement du monde – le monde que l’on tient comme on fait le ménage, avec amour et précaution, “ménager” – et l’exploitation du monde, sa dévastation. Les utopies politiques ont conduit au crime, le capitalisme à la dévastation. Or, le capitalisme n’a pas besoin de la croyance métaphysique dans le progrès pour aller de l’avant. Il se peut se contenter d’ériger l’innovation, le mouvement, “le bougisme”, comme dit Taguieff en impératifs incontestables. Il est une révolution permanente sans plan ni projet, sans métaphysique structurante (à l’inverse des révolutions politiques d’obédience progressistes), une révolution pour la révolution.

On constatera cependant qu’alors même que la croyance au progrès est morte, que l’idéologie progressiste n’a plus cours, l’emprise de la technique, ce que Heidegger appelait le Gestell, l’arraisonnement de l’existence par la technique, son engloutissement par elle, s’accroît. Le progrès a disparu, mais l’instrument du progrès, la technique, triomphe.

Pierre-André Taguieff, qui a lui aussi beaucoup écrit sur la question – et vous a par ailleurs inspiré – propose de « penser une conception mélioriste du progrès comme exigence morale et raison d’agir ». Peut-on ré-envisager la notion de progrès à l’aune des désastres du XXe siècle (Hiroshima, la crise écologique, etc.) ?

Je me situe dans la lignée des travaux de Pierre-André Taguieff à qui je voue une très grande admiration. Sans son inspiration plusieurs de mes livres n’existeraient pas.

La mort du progrès signifie de fait la fin des finalités que nous appellerons “transcendantes”, qui transcendent l’existence hic et nunc de chacun. Bien entendu cela inclut la fin de la finalité politique, c’est-à-dire fin de la politique, car le capitalisme a finalement réalisé le slogan peint sur les murs en mai 68 et qui se voulait révolutionnaire, à savoir la « fin de la politique ».

Pourquoi la croyance au progrès s’est-elle perdue ? Il y a d’abord la banalisation des améliorations de l’existence, devant lesquelles nous ne savons plus nous émerveiller. Au milieu du siècle dernier, 65 ans était un bel âge pour mourir ; aujourd’hui, on tient sans s’en étonner, blasés, un décès à cet âge-là pour une injustice, un trépas de jeunesse. Cette banalisation (qui est un appauvrissement pour l’esprit) barre désormais la route à la généralisation métaphysique du progrès, à l’idée de progrès avec un “P” majuscule. Il y a ensuite les doutes sur la compatibilité entre les progrès techniques et la nature, autrement dit la fin du paradigme cartésien – pour Descartes, dans le Discours de la méthode de 1637, la science et la philosophie devaient nous rendre « comme maîtres et possesseurs de la nature ». Mais je crois que ce sont là des causes secondes. La cause première de la décroyance au Progrès est ailleurs. Elle est métaphysique et politique. Les régimes politiques promettant un avenir radieux, autrement dit le progressisme dans son expression politique, se sont révélés être totalitaires et sanguinaires, sans parvenir même à améliorer la vie matérielle aussi bien que le réussirent les régimes capitalistes. La connexion entre progrès techniques et accomplissement politique de l’humanité dans une cité prospère dénuée d’inégalités et d’injustices ne s’est pas faite. De même ne s’est pas faite la connexion entre progrès techniques et progrès moraux, qui était pourtant annoncée par les Lumières. L’époque de la « domination planétaire de la technique » (pour parler comme Heidegger) a aussi été celle des grands génocides, comme la Shoah, de la liquidation industrielle de millions de personnes. Mais surtout, l’histoire du progrès est l’histoire des promesses non tenues, qui étaient intenables. Cependant il y a aussi des aspects désastreux à la fin de la croyance dans le progrès. En particulier politiques.

Fin du progrès ne signifie pas que le progrès ne continue pas. Dieu continue bien de vivre après la mort de Dieu, mais sur un autre régime d’existence. Le progrès continue après la mort du progrès – mais il ne convainc plus, il n’enthousiasme plus, on ne croit plus en lui. Au contraire : il inquiète et terrifie.

« Le transhumanisme est un scientisme et un technicisme de la plus consternante naïveté. »

Vous avez écrit un livre sur le sport et ses impacts sur le corps humain ainsi que la vision de l’humain de manière générale. Vous parlez de créer un “homme nouveau”. Dans quelle mesure l’idéologie du Progrès peut-elle être reliée au transhumanisme et autres tentatives de dépasser notre condition humaine par la techno-science ?

Comme programme, le transhumanisme est une utopie post-progressiste qui ne conserve de ce progressisme que le fétichisme de la science et de la technique. La dimension morale, historique et métaphysique du progressisme est jetée par-dessus bord. De fait, le transhumanisme est un scientisme et un technicisme de la plus consternante naïveté. Il n’est que l’un des produits de la décomposition du cadavre du progrès, une sorte de jus de cadavre du progrès. Mais il est aussi une réalité sociale sous la forme d’un fantasme qui hante la médecine, le show-business, le sport. Peu à peu l’homme “naturel” est remplacé par un homme d’un type nouveau, indéfiniment réparable, dont les organes sont des pièces détachées remplaçables, dont le corps est entièrement composé de prothèses. Une figure du sport comme Oscar Pistorius peut être prise pour l’emblème de cette transformation anthropologique. Nommons egobody [ii] (l’être pour qui le moi, égo, est le corps technologiquement fabriqué, le body) cet homme nouveau. Nous sommes tous à des degrés divers en train de devenir des egobodys. Bien entendu l’immortalité est l’horizon d’un tel anthropoïde. Le sport en est l’atelier de fabrication le plus visible. Il s’agit bien plus que de dépasser la condition humaine ; il s’agit de changer la nature humaine elle-même. Ce processus est à l’œuvre sous nos yeux.

Comme programme, le transhumanisme est une utopie post-progressiste qui ne conserve de ce progressisme que le fétichisme de la science et de la technique. La dimension morale, historique et métaphysique du progressisme est jetée par-dessus bord. De fait, le transhumanisme est un scientisme et un technicisme de la plus consternante naïveté. Il n’est que l’un des produits de la décomposition du cadavre du progrès, une sorte de jus de cadavre du progrès. Mais il est aussi une réalité sociale sous la forme d’un fantasme qui hante la médecine, le show-business, le sport. Peu à peu l’homme “naturel” est remplacé par un homme d’un type nouveau, indéfiniment réparable, dont les organes sont des pièces détachées remplaçables, dont le corps est entièrement composé de prothèses. Une figure du sport comme Oscar Pistorius peut être prise pour l’emblème de cette transformation anthropologique. Nommons egobody [ii] (l’être pour qui le moi, égo, est le corps technologiquement fabriqué, le body) cet homme nouveau. Nous sommes tous à des degrés divers en train de devenir des egobodys. Bien entendu l’immortalité est l’horizon d’un tel anthropoïde. Le sport en est l’atelier de fabrication le plus visible. Il s’agit bien plus que de dépasser la condition humaine ; il s’agit de changer la nature humaine elle-même. Ce processus est à l’œuvre sous nos yeux.

Nos Desserts :

- Le site de Robert Redeker

- Le compte Twitter de Robert Redeker

- Au Comptoir, on avait interviewé l’historien François Jarrige qui a consacré un ouvrage aux technocritiques

- François Jarrige sur le Progrès

Notes :

[i] Hegel, La Raison dans l’Histoire (1822-1830), Paris, 10/18, 1979, p.35.

[ii] Robert Redeker, Egobody, Paris, Fayard, 2010.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

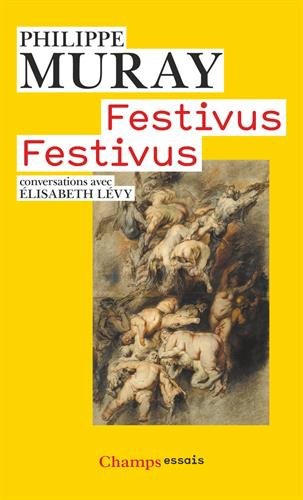

À partir de là advient la société acculturée, hédoniste, massifiée, et donc ochlocratique ; l’homo festivus succède à l’homo sapiens sapiens. Le démos n’existe plus pour la simple et bonne raison que le peuple ne se reconnaît plus après la longue et savante aliénation de lui-même. Il doit faire corps avec les pulsions qu’on lui inculque, corps avec l’Entreprise qui ne voit en lui qu’un consommable comme n’importe quel autre dont elle nécessite les services à un instant T ; bref, il doit s’oublier dans les grands ensembles qu’on lui impose aussi bien comme cadre de vie maximaliste qu’intimiste. Quand le retour des lubies liées à la Patrie ou à la Culture resurgissent inopinément par la force majeure, elles sont immédiatement avilies ; on leur fait dire leur exact contraire, on fait passer le festivisme pour une résistance culturelle contre la barbarie avec tout l’art de nous faire prendre des vessies pour des lanternes en comptant sur le concours bienveillant de la manufacture du consentement, parce que justement « les flatteurs sont à l’honneur », toujours plus agréables aux oreilles des foules que ces donneurs de leçons ataviques venant d’un autre temps. La docilité de l’homme moderne face aux décrets des démagogues est précisément l’un des points centraux de l’ochlocratie. Sénèque disait de la vie heureuse ne peut se traduire par un quelconque vote majoritaire, tout simplement parce qu’« il n’en va pas si bien avec les affaires humaines que ce qui est le meilleur plaise au plus grand nombre : une preuve du pire, c’est la foule ». La société de consommation en est l’application moderne parfaite, puisqu’elle ne tolère ni vie privée, ni intimité, ni pensée personnelle. Elle se donne dans le voyeurisme le plus grossier, mais aussi le plus violent, puisque ceux qui refusent de s’y soumettre sont aussitôt suspicieux aux yeux de la fatuité des masses. Le corps en est objectivisé, puisque devenu objet de consommation et de jouissance immédiate, dont les innombrables concours de beauté procèdent sans la moindre honte. Celui qui, par malheur, prend le temps de la contemplation et de l’épanouissement intellectuel et spirituel est aussitôt jugé « bizarre », déprécié, comme un fort au pays des faibles. Il s’attire le ressentiment de tous, parce qu’il leur rappelle leur propre médiocrité.

À partir de là advient la société acculturée, hédoniste, massifiée, et donc ochlocratique ; l’homo festivus succède à l’homo sapiens sapiens. Le démos n’existe plus pour la simple et bonne raison que le peuple ne se reconnaît plus après la longue et savante aliénation de lui-même. Il doit faire corps avec les pulsions qu’on lui inculque, corps avec l’Entreprise qui ne voit en lui qu’un consommable comme n’importe quel autre dont elle nécessite les services à un instant T ; bref, il doit s’oublier dans les grands ensembles qu’on lui impose aussi bien comme cadre de vie maximaliste qu’intimiste. Quand le retour des lubies liées à la Patrie ou à la Culture resurgissent inopinément par la force majeure, elles sont immédiatement avilies ; on leur fait dire leur exact contraire, on fait passer le festivisme pour une résistance culturelle contre la barbarie avec tout l’art de nous faire prendre des vessies pour des lanternes en comptant sur le concours bienveillant de la manufacture du consentement, parce que justement « les flatteurs sont à l’honneur », toujours plus agréables aux oreilles des foules que ces donneurs de leçons ataviques venant d’un autre temps. La docilité de l’homme moderne face aux décrets des démagogues est précisément l’un des points centraux de l’ochlocratie. Sénèque disait de la vie heureuse ne peut se traduire par un quelconque vote majoritaire, tout simplement parce qu’« il n’en va pas si bien avec les affaires humaines que ce qui est le meilleur plaise au plus grand nombre : une preuve du pire, c’est la foule ». La société de consommation en est l’application moderne parfaite, puisqu’elle ne tolère ni vie privée, ni intimité, ni pensée personnelle. Elle se donne dans le voyeurisme le plus grossier, mais aussi le plus violent, puisque ceux qui refusent de s’y soumettre sont aussitôt suspicieux aux yeux de la fatuité des masses. Le corps en est objectivisé, puisque devenu objet de consommation et de jouissance immédiate, dont les innombrables concours de beauté procèdent sans la moindre honte. Celui qui, par malheur, prend le temps de la contemplation et de l’épanouissement intellectuel et spirituel est aussitôt jugé « bizarre », déprécié, comme un fort au pays des faibles. Il s’attire le ressentiment de tous, parce qu’il leur rappelle leur propre médiocrité.

I believe it makes sense to start our quest to settle this age-old question by looking at the works of Immanuel Kant (1724 – 1804), the German philosopher who is considered the father of modern philosophy. In 1784 he wrote the following about Enlightenment:

I believe it makes sense to start our quest to settle this age-old question by looking at the works of Immanuel Kant (1724 – 1804), the German philosopher who is considered the father of modern philosophy. In 1784 he wrote the following about Enlightenment:

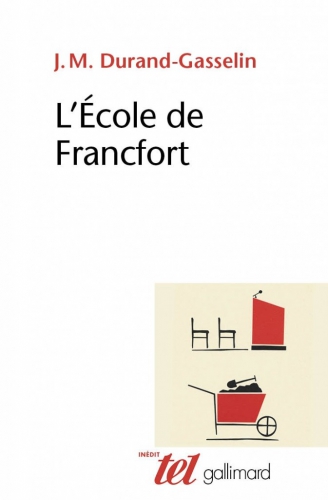

The Frankfurt School claimed that its Critical Theory is the theory of truth. The occidental philosophy, from St. Thomas Aquinas to Kant, as well as Hegel, Fichte, Schelling, and Goethe, should, therefore, be summarily dismissed and replaced by their own dogmatic set of rules and guidelines for “thinking right”. Critical Theory in sociology and political philosophy went beyond interpretation and understanding of society, it sought to overcome and destroy all barriers that, in their view, entrapped society in systems of domination, oppression, and dependency.

The Frankfurt School claimed that its Critical Theory is the theory of truth. The occidental philosophy, from St. Thomas Aquinas to Kant, as well as Hegel, Fichte, Schelling, and Goethe, should, therefore, be summarily dismissed and replaced by their own dogmatic set of rules and guidelines for “thinking right”. Critical Theory in sociology and political philosophy went beyond interpretation and understanding of society, it sought to overcome and destroy all barriers that, in their view, entrapped society in systems of domination, oppression, and dependency.

Bernard non le mandava di certo a dire: «E voi, gente dei numeri…Agitatori di nacchere statistiche, che maneggiate somme sbalorditive, che fate giochi di destrezza con i tassi, illusionisti dei miliardi di dollari e della disoccupazione ridefinita venticinque volte in vent’anni come in Inghilterra (ha finito col diminuire), che fate previsioni cercando il futuro con un ago nel buio e una candela nel pagliaio» (2). E ancora: «Voi, i «ricercatori» delle organizzazioni al soldo dei potenti, mai stanchi di leccar piedi, che risalite senza posa le rupe dei loro errori, poveri Sisifo dell’equazione…Voi consiglieri del Principe, chief economists, […] Sicari del rapporto raffazzonato ma che uccide […] interpreti dei pastrocchi econometrici e delle curve di numeri usciti direttamente dalla pancia dei computer […] Sacerdoti di una religione senza fede e senza legge se non quella della giungla» (3).

Bernard non le mandava di certo a dire: «E voi, gente dei numeri…Agitatori di nacchere statistiche, che maneggiate somme sbalorditive, che fate giochi di destrezza con i tassi, illusionisti dei miliardi di dollari e della disoccupazione ridefinita venticinque volte in vent’anni come in Inghilterra (ha finito col diminuire), che fate previsioni cercando il futuro con un ago nel buio e una candela nel pagliaio» (2). E ancora: «Voi, i «ricercatori» delle organizzazioni al soldo dei potenti, mai stanchi di leccar piedi, che risalite senza posa le rupe dei loro errori, poveri Sisifo dell’equazione…Voi consiglieri del Principe, chief economists, […] Sicari del rapporto raffazzonato ma che uccide […] interpreti dei pastrocchi econometrici e delle curve di numeri usciti direttamente dalla pancia dei computer […] Sacerdoti di una religione senza fede e senza legge se non quella della giungla» (3). L’economista moderno neoclassico è nudo perché la teoria che pretende “scientifica” e “razionale” (8) è in realtà uno studio di fenomeni, quali i comportamenti umani, che, di per loro, sono per lo più irrazionali. Come afferma con grande onestà intellettuale Ha-Joon Chang, uno dei più rinomati economisti odierni a livello internazionale, già consulente per numerosi organismi internazionali e docente a Cambridge, «il 95 per cento della scienza economica è semplice buonsenso reso complicato da espressioni tecniche e formule matematiche» (9).

L’economista moderno neoclassico è nudo perché la teoria che pretende “scientifica” e “razionale” (8) è in realtà uno studio di fenomeni, quali i comportamenti umani, che, di per loro, sono per lo più irrazionali. Come afferma con grande onestà intellettuale Ha-Joon Chang, uno dei più rinomati economisti odierni a livello internazionale, già consulente per numerosi organismi internazionali e docente a Cambridge, «il 95 per cento della scienza economica è semplice buonsenso reso complicato da espressioni tecniche e formule matematiche» (9).

Seul De Gaulle sauvera sa tête avec les honneurs dans ce livre de 369 pages, mais Pompidou et Giscard d'Estaing n'y sont pas trop maltraités non plus.

Seul De Gaulle sauvera sa tête avec les honneurs dans ce livre de 369 pages, mais Pompidou et Giscard d'Estaing n'y sont pas trop maltraités non plus.  Marcel Gauchet est-il dans le vrai lorsqu'il prétend que nous n'avons pas besoin des intellectuels dans une "fonction critique" et de dénonciation qui ne demande "aucune compétence particulière". Un rôle qui serait maintenant réservé à "l'expert" au service des médias. Même si "l'apparence de survie des intellectuels" ne serait due qu'à l'utilisation de ces médias. "Un monde journalistique" qui est devenu un véritable anti-pouvoir plutôt qu'un contre-pouvoir" qui "exerce une sorte de censure à priori de l'action politique".

Marcel Gauchet est-il dans le vrai lorsqu'il prétend que nous n'avons pas besoin des intellectuels dans une "fonction critique" et de dénonciation qui ne demande "aucune compétence particulière". Un rôle qui serait maintenant réservé à "l'expert" au service des médias. Même si "l'apparence de survie des intellectuels" ne serait due qu'à l'utilisation de ces médias. "Un monde journalistique" qui est devenu un véritable anti-pouvoir plutôt qu'un contre-pouvoir" qui "exerce une sorte de censure à priori de l'action politique".

Quelle définition peut-on donner de la cybernétique ? On peut dire qu'elle est l'héritière de la sophistique, ce qui placerait Heidegger par rapport à elle, selon Baptiste Rappin, dans la situation où fut Platon par rapport aux Sophistes : «La cybernétique, loin du fracas tonitruant des bombes atomiques, opère en silence la réduction des bruits dans la tranquillité circulaire des boucles de rétroaction. Elle prépare le monde paisible de la gouvernance qui succédera à la belligérance des États souverains. Héritière, par la maîtrise des codes, des effets rhétoriques de la sophistique; par l'attention aux inputs, de la philosophie sensualiste; par la planification des finalités, de la technoscience moderne, la cybernétique représente le double de la philosophie à l'époque de la fin de la philosophie» (p. 99).

Quelle définition peut-on donner de la cybernétique ? On peut dire qu'elle est l'héritière de la sophistique, ce qui placerait Heidegger par rapport à elle, selon Baptiste Rappin, dans la situation où fut Platon par rapport aux Sophistes : «La cybernétique, loin du fracas tonitruant des bombes atomiques, opère en silence la réduction des bruits dans la tranquillité circulaire des boucles de rétroaction. Elle prépare le monde paisible de la gouvernance qui succédera à la belligérance des États souverains. Héritière, par la maîtrise des codes, des effets rhétoriques de la sophistique; par l'attention aux inputs, de la philosophie sensualiste; par la planification des finalités, de la technoscience moderne, la cybernétique représente le double de la philosophie à l'époque de la fin de la philosophie» (p. 99).

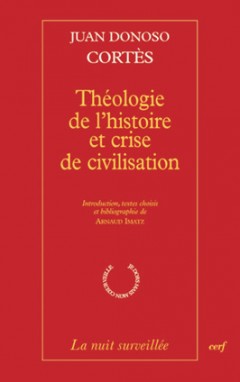

Et Donoso Cortès de continuer son analyse, en clamant que les révolutions «sont la maladie des peuples riches, des peuples libres», le monde ancien étant «un monde où les esclaves composaient la majeure partie du genre humain», le «germe des révolutions n'étant pas dans l'esclavage», malgré l'exemple de Spartacus qui ne fit que fomenter quelque guerre civile : «Non, Messieurs, le germe des révolutions n'est pas dans l'esclavage, n'est pas dans la misère; le germe des révolutions est dans les désirs de la multitude surexcitée par les tribuns qui l'exploitent à leur profit. Vous serez comme les riches, telle est la formule des révolutions socialistes contre les classes moyennes. Vous serez comme les nobles, telle est la formule des révolutions des classes moyennes contre les classes nobiliaires. Vous serez comme les rois, telle est la formule des révolutions des classes aristocratiques contre les rois» (p. 100), et l'auteur de conclure sa gradation par l'image logique, théologique : «Vous serez comme des dieux, telle est la formule de la première révolte du premier homme contre Dieu. Depuis Adam, le premier rebelle, jusqu'à Proudhon, le dernier impie, telle est la formule de toutes les révolutions» (p. 101).

Et Donoso Cortès de continuer son analyse, en clamant que les révolutions «sont la maladie des peuples riches, des peuples libres», le monde ancien étant «un monde où les esclaves composaient la majeure partie du genre humain», le «germe des révolutions n'étant pas dans l'esclavage», malgré l'exemple de Spartacus qui ne fit que fomenter quelque guerre civile : «Non, Messieurs, le germe des révolutions n'est pas dans l'esclavage, n'est pas dans la misère; le germe des révolutions est dans les désirs de la multitude surexcitée par les tribuns qui l'exploitent à leur profit. Vous serez comme les riches, telle est la formule des révolutions socialistes contre les classes moyennes. Vous serez comme les nobles, telle est la formule des révolutions des classes moyennes contre les classes nobiliaires. Vous serez comme les rois, telle est la formule des révolutions des classes aristocratiques contre les rois» (p. 100), et l'auteur de conclure sa gradation par l'image logique, théologique : «Vous serez comme des dieux, telle est la formule de la première révolte du premier homme contre Dieu. Depuis Adam, le premier rebelle, jusqu'à Proudhon, le dernier impie, telle est la formule de toutes les révolutions» (p. 101).

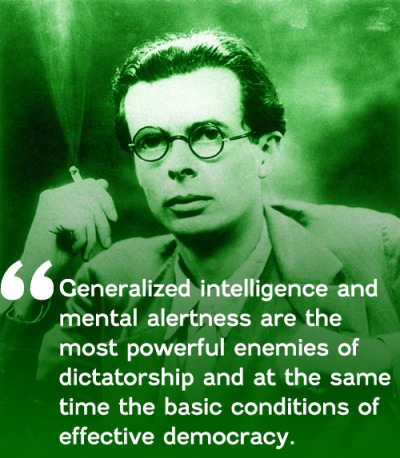

Le Sauvage est le seul personnage à ne pas avoir subi de conditionnement. Lorsque Bernard Marx le ramène pour le présenter à son père, le chef Tomakin, le Sauvage se révèle incapable de comprendre encore moins de suivre les règles de cette civilisation. On apprend que lorsqu’il a été mis au monde, sa mère ne lui a exprimé aucun amour, n’a eu envers lui aucun geste d’affection. Rien de plus normal. Sa mère Linda, issue de cette société du bonheur permanent, n’a jamais été habituée à manifester le moindre sentiment. Les mots tels que « monogamie », « mère », et « père » étaient supprimés, bannis du vocabulaire de la communauté. Le Sauvage reproche à cette société la perte de relation avec soi qu’elle instaure. Les individus considérés uniquement comme des consommateurs sont obnubilés par la satisfaction de leurs besoins basiques. Ils ne recherchent aucune spiritualité et encore moins d’explications sur ce qui régit le monde qui les entoure…

Le Sauvage est le seul personnage à ne pas avoir subi de conditionnement. Lorsque Bernard Marx le ramène pour le présenter à son père, le chef Tomakin, le Sauvage se révèle incapable de comprendre encore moins de suivre les règles de cette civilisation. On apprend que lorsqu’il a été mis au monde, sa mère ne lui a exprimé aucun amour, n’a eu envers lui aucun geste d’affection. Rien de plus normal. Sa mère Linda, issue de cette société du bonheur permanent, n’a jamais été habituée à manifester le moindre sentiment. Les mots tels que « monogamie », « mère », et « père » étaient supprimés, bannis du vocabulaire de la communauté. Le Sauvage reproche à cette société la perte de relation avec soi qu’elle instaure. Les individus considérés uniquement comme des consommateurs sont obnubilés par la satisfaction de leurs besoins basiques. Ils ne recherchent aucune spiritualité et encore moins d’explications sur ce qui régit le monde qui les entoure…

PHILITT :

PHILITT :

De tweede opvatting gaat terug op de Amerikaanse Revolutie. De Founding Fathers gaven aan het begrip democratie een pragmatische en realistische invulling. Zij koesterden geen illusies over de menselijke natuur. De maatschappij kan weliswaar verbeterd worden, maar de mens blijft fundamenteel dezelfde. Macht maakt corrupt en moet aan banden worden gelegd. Vandaar het complexe systeem van checks and balances, de scheiding van de machten en een indrukwekkende grondwet die de vrijheden van de burgers waarborgt. Een paradijs ligt niet in het verschiet en een nieuwe mens al evenmin.

De tweede opvatting gaat terug op de Amerikaanse Revolutie. De Founding Fathers gaven aan het begrip democratie een pragmatische en realistische invulling. Zij koesterden geen illusies over de menselijke natuur. De maatschappij kan weliswaar verbeterd worden, maar de mens blijft fundamenteel dezelfde. Macht maakt corrupt en moet aan banden worden gelegd. Vandaar het complexe systeem van checks and balances, de scheiding van de machten en een indrukwekkende grondwet die de vrijheden van de burgers waarborgt. Een paradijs ligt niet in het verschiet en een nieuwe mens al evenmin.

Overreaching man is for Weil the main subject of Greek thought. Retribution, Nemesis. These are buried in the soul of Greek epic poetry. So starts the discussion on the nature of man. Kharma. We think

Overreaching man is for Weil the main subject of Greek thought. Retribution, Nemesis. These are buried in the soul of Greek epic poetry. So starts the discussion on the nature of man. Kharma. We think  Marianne :

Marianne :  La deuxième étape renvoie à ce j’ai appelé « l’héritage impossible » de mai 68. Je parle bien de l’héritage impossible et non de l’événement historique lui-même. C’est ma différence avec Eric Zemmour et d’autres critiques qui ont un aspect « revanchard » : je ne règle pas des comptes avec l’événement historique et les soixante-huitards ne sont pas responsables de tous les maux que nous connaissons aujourd’hui. En France, l’événement mai 68 a été un événement à multiples facettes où ont coexisté la « Commune étudiante », une grève générale qui rappelait les grandes heures du mouvement ouvrier et une prise de parole multiforme qui a été largement vécue comme une véritable libération dans le climat de l’époque. L’événement historique Mai 68 n’appartient à personne, c’est un événement important de l’Histoire de France, et plus globalement des sociétés développées de l’après-guerre qui sont entrées dans une nouvelle phase de leur histoire et ont vu surgir un nouvel acteur : la jeunesse étudiante. Ce que le regretté Paul Yonnet a appelé le « peuple adolescent ». En ce se sens, à l’époque, Edgar Morin est l’un de ceux qui a le mieux perçu la caractère inédit de l’événement en caractérisant la « Commune étudiante » comme un « 1789 socio-juvénile ».

La deuxième étape renvoie à ce j’ai appelé « l’héritage impossible » de mai 68. Je parle bien de l’héritage impossible et non de l’événement historique lui-même. C’est ma différence avec Eric Zemmour et d’autres critiques qui ont un aspect « revanchard » : je ne règle pas des comptes avec l’événement historique et les soixante-huitards ne sont pas responsables de tous les maux que nous connaissons aujourd’hui. En France, l’événement mai 68 a été un événement à multiples facettes où ont coexisté la « Commune étudiante », une grève générale qui rappelait les grandes heures du mouvement ouvrier et une prise de parole multiforme qui a été largement vécue comme une véritable libération dans le climat de l’époque. L’événement historique Mai 68 n’appartient à personne, c’est un événement important de l’Histoire de France, et plus globalement des sociétés développées de l’après-guerre qui sont entrées dans une nouvelle phase de leur histoire et ont vu surgir un nouvel acteur : la jeunesse étudiante. Ce que le regretté Paul Yonnet a appelé le « peuple adolescent ». En ce se sens, à l’époque, Edgar Morin est l’un de ceux qui a le mieux perçu la caractère inédit de l’événement en caractérisant la « Commune étudiante » comme un « 1789 socio-juvénile ». J-P LG : L’éducation était antérieurement liée à une conception pour qui les contraintes, la limite, le tragique étaient considérés comme inhérents à la condition humaine, tout autant que les plaisirs de la vie, la sociabilité et la solidarité. Devenir adulte c’était accepter cette situation au terme de tout un parcours qui distinguait clairement et respectait les différentes étapes de la vie marquées par des rituels qui inséraient progressivement l’enfant dans la collectivité. C’est précisément cette conception qui s’est trouvée mise à mal au profit nom d’une conception nouvelle de l’enfance et de l’adolescence qui a érigé ces étapes spécifiques de la vie en des sortes de modèles culturels de référence. Valoriser les enfants et les adolescents en les considérant d’emblée comme des adultes et des citoyens responsables, c’est non seulement ne pas respecter la singularité de ces étapes de la vie, mais c’est engendrer à terme des « adultes mal finis » et des citoyens irresponsables. Aujourd’hui, il y a un écrasement des différentes étapes au profit d’un enfant qui doit être autonome et quasiment citoyen dès son plus jeune âge. Et qui doit parler comme un adulte à propos de tout et de n’importe quoi. On en voit des traces à la télévision tous les jours, par exemple quand un enfant vante une émission de télévision en appelant les adultes à la regarder ou pire encore dans une publicité insupportable pour Renault où un enfant-singe-savant en costume co-présente les bienfaits d’une voiture électrique avec son homologue adulte… Cette instrumentalisation et cet étalage de l’enfant-singe sont obscènes et dégradants. Les adultes en sont responsables et les enfants victimes. Paul Yonnet a été le premier à mettre en lumière non seulement l’émergence de « l’enfant du désir » mais celui du « peuple adolescent ». Dans la société, la période de l’adolescence avec son intensité et ses comportements transgressifs a été mise en exergue comme le centre de la vie. Cette période transitoire de la vie semble durer de plus en plus longtemps, le chômage des jeunes n’arrange pas les choses et les « adultes mal finis » ont du mal à la quitter.

J-P LG : L’éducation était antérieurement liée à une conception pour qui les contraintes, la limite, le tragique étaient considérés comme inhérents à la condition humaine, tout autant que les plaisirs de la vie, la sociabilité et la solidarité. Devenir adulte c’était accepter cette situation au terme de tout un parcours qui distinguait clairement et respectait les différentes étapes de la vie marquées par des rituels qui inséraient progressivement l’enfant dans la collectivité. C’est précisément cette conception qui s’est trouvée mise à mal au profit nom d’une conception nouvelle de l’enfance et de l’adolescence qui a érigé ces étapes spécifiques de la vie en des sortes de modèles culturels de référence. Valoriser les enfants et les adolescents en les considérant d’emblée comme des adultes et des citoyens responsables, c’est non seulement ne pas respecter la singularité de ces étapes de la vie, mais c’est engendrer à terme des « adultes mal finis » et des citoyens irresponsables. Aujourd’hui, il y a un écrasement des différentes étapes au profit d’un enfant qui doit être autonome et quasiment citoyen dès son plus jeune âge. Et qui doit parler comme un adulte à propos de tout et de n’importe quoi. On en voit des traces à la télévision tous les jours, par exemple quand un enfant vante une émission de télévision en appelant les adultes à la regarder ou pire encore dans une publicité insupportable pour Renault où un enfant-singe-savant en costume co-présente les bienfaits d’une voiture électrique avec son homologue adulte… Cette instrumentalisation et cet étalage de l’enfant-singe sont obscènes et dégradants. Les adultes en sont responsables et les enfants victimes. Paul Yonnet a été le premier à mettre en lumière non seulement l’émergence de « l’enfant du désir » mais celui du « peuple adolescent ». Dans la société, la période de l’adolescence avec son intensité et ses comportements transgressifs a été mise en exergue comme le centre de la vie. Cette période transitoire de la vie semble durer de plus en plus longtemps, le chômage des jeunes n’arrange pas les choses et les « adultes mal finis » ont du mal à la quitter. J-P LG : Ce n’est pas parce que cette période historique est en train de finir que ce qui va suivre est nécessairement réjouissant. Le monde fictif et angélique qui s’est construit pendant des années – auquel du reste, à sa manière, l’Union européenne a participé en pratiquant la fuite en avant – craque de toutes parts, il se décompose et cela renforce le désarroi et le chaos. La confusion, les fondamentalismes, le communautarisme, l’extrême droite gagnent du terrain… Le tout peut déboucher sur des formes de conflits ethniques et des formes larvées de guerre civile y compris au sein de l’Union européenne. On en aura vraiment fini avec cette situation que si une dynamique nouvelle émerge au sein des pays démocratiques, ce qui implique un travail de reconstruction, auquel les intellectuels ont leur part. Il importe tout particulièrement de mener un travail de reculturation au sein d’un pays et d’une Europe qui ne semblent plus savoir d’où ils viennent, qui il sont et où il vont. Tout n’est pas perdu : on voit bien, aujourd’hui, qu’existe une demande encore confuse, mais réelle de retour du collectif, d’institutions et d’un Etat cohérent qui puissent affronter les nouveaux désordres du monde. Ce sont des signes positifs.

J-P LG : Ce n’est pas parce que cette période historique est en train de finir que ce qui va suivre est nécessairement réjouissant. Le monde fictif et angélique qui s’est construit pendant des années – auquel du reste, à sa manière, l’Union européenne a participé en pratiquant la fuite en avant – craque de toutes parts, il se décompose et cela renforce le désarroi et le chaos. La confusion, les fondamentalismes, le communautarisme, l’extrême droite gagnent du terrain… Le tout peut déboucher sur des formes de conflits ethniques et des formes larvées de guerre civile y compris au sein de l’Union européenne. On en aura vraiment fini avec cette situation que si une dynamique nouvelle émerge au sein des pays démocratiques, ce qui implique un travail de reconstruction, auquel les intellectuels ont leur part. Il importe tout particulièrement de mener un travail de reculturation au sein d’un pays et d’une Europe qui ne semblent plus savoir d’où ils viennent, qui il sont et où il vont. Tout n’est pas perdu : on voit bien, aujourd’hui, qu’existe une demande encore confuse, mais réelle de retour du collectif, d’institutions et d’un Etat cohérent qui puissent affronter les nouveaux désordres du monde. Ce sont des signes positifs.

Ces considérations sont prégnantes dans les mouvements de droite, aussi bien classiques que populistes, même si ces derniers les assument beaucoup plus aisément, notamment en Grande-Bretagne avec UKIP, en Belgique avec le Parti Populaire, ou en Suède avec les Démocrates Suédois. Le fait de rompre un tel tabou et de rouvrir le débat sur la coexistence des civilisations facilite leur classement à l’extrême-droite. Pourtant, les problématiques issues de la coexistence ne sont pas liées aux pays de l’Europe blanche et chrétienne. Une enquête réalisée par Ipsos en 2011 révèle que ce phénomène touche aussi aux autres continents, il s’agit d’un phénomène inhérent à l’être humain, il est donc universel.

Ces considérations sont prégnantes dans les mouvements de droite, aussi bien classiques que populistes, même si ces derniers les assument beaucoup plus aisément, notamment en Grande-Bretagne avec UKIP, en Belgique avec le Parti Populaire, ou en Suède avec les Démocrates Suédois. Le fait de rompre un tel tabou et de rouvrir le débat sur la coexistence des civilisations facilite leur classement à l’extrême-droite. Pourtant, les problématiques issues de la coexistence ne sont pas liées aux pays de l’Europe blanche et chrétienne. Une enquête réalisée par Ipsos en 2011 révèle que ce phénomène touche aussi aux autres continents, il s’agit d’un phénomène inhérent à l’être humain, il est donc universel.

Le nom de Philippe Baillet ne vous est peut-être pas inconnu : il est le traducteur français de Julius Evola mais également l’auteur de nombre d’articles et de quatre autres livres. Le parti de la vie se compose justement de huit de ses études, certaines déjà publiées, d’autres considérablement enrichies par rapport à leur première version. Deux d’entre elles (sur Yukio Mishima et Giorgio Locchi dont un texte inédit en français se trouve d’ailleurs en annexe) sont inédites.

Le nom de Philippe Baillet ne vous est peut-être pas inconnu : il est le traducteur français de Julius Evola mais également l’auteur de nombre d’articles et de quatre autres livres. Le parti de la vie se compose justement de huit de ses études, certaines déjà publiées, d’autres considérablement enrichies par rapport à leur première version. Deux d’entre elles (sur Yukio Mishima et Giorgio Locchi dont un texte inédit en français se trouve d’ailleurs en annexe) sont inédites.