Murray Bookchin

Le municipalisme libertaire

Une nouvelle politique communale?

Commenté par Yohann Sparfell

Ex: http://www.in-limine.eu

(Ces commentaires ne visent pas à établir une position de rejet ou d'adoption absolue vis à vis des présupposées et propositions concernant le municipalisme libertaire mais à les considérer à la lumière d'une pensée métapolitique actuelle influencée par plusieurs sources: critique de la valeur, réflexions et actions du socialisme patriote et révolutionnaire, théorie althusienne de la souveraineté (Althusius)... Ils visent surtout à inciter à développer l'intérêt pour les communes en tant que lieux multidimentionnels d'élaboration possible de relations sociales alternatives, non à partir d'un devoir-être utopique, mais d'actions concrètes qui seraient à même de pouvoir redéfinir notre rapport à l'être).

Les deux sens du mot "politique"

Il existe deux manières de comprendre le mot politique. La première et la plus répandue définit la politique comme un système de rapports de pouvoir géré de façon plus ou moins professionnelle par des gens qui s'y sont spécialisés, les soi-disant "hommes politiques". Ils se chargent de prendre des décisions qui concernent directement ou indirectement la vie de chacun d'entre nous et ils administrent ces décisions au moyen des structures gouvernementales et bureaucratiques.

Ces "hommes politiques" et leur "politique" sont habituellement considérés avec un certain mépris par les gens ordinaires. Ils accèdent le plus souvent au pouvoir à travers des entités nommées "partis", c'est-à-dire des bureaucraties fortement structurées qui affirment "représenter" les gens, comme si une seule personne en "représentait" beaucoup d'autres, considérées comme de simples "électeurs". En traduisant une vieille notion religieuse dans le langage de la politique, on les appelle des élus et ils forment en ce sens une véritable élite hiérarchique. Quiconque prétend parler au nom des gens n'est pas les gens. Lorsqu'ils affirment qu'ils sont leurs représentants, ils se placent eux-mêmes en-dehors de ceux-ci. Souvent, ce sont des spéculateurs, des représentants des grandes entreprises, des classes patronales et de lobbies en tout genre.

Souvent aussi, ce sont des personnages très dangereux, parce qu'ils se conduisent de façon immorale, malhonnête et élitiste, en utilisant les média et en répandant des faveurs et des ressources financières pour établir un consensus public autour de décisions parfois répugnantes et en trahissant habituellement leurs engagements programmatiques au "service" des gens. Par contre, ils rendent ordinairement de grands services aux couches financièrement les mieux nanties, grâce auxquelles ils espèrent améliorer leur carrière et leur bien-être matériel.

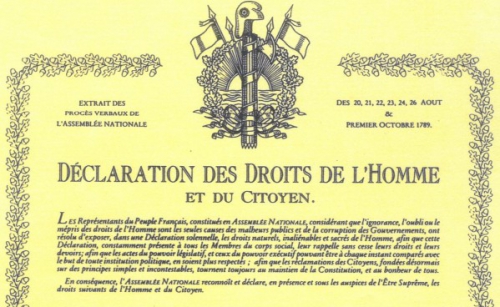

Cette forme de système professionnalisé, élitiste et instrumentalisé appelé ordinairement politique est, en fait, un concept relativement neuf. Il est apparu avec l'État-nation, il y a quelques siècles, quand des monarques absolus comme Henry VIII en Angleterre et Louis XIV en France ont commencé à concentrer entre leurs mains un énorme pouvoir.

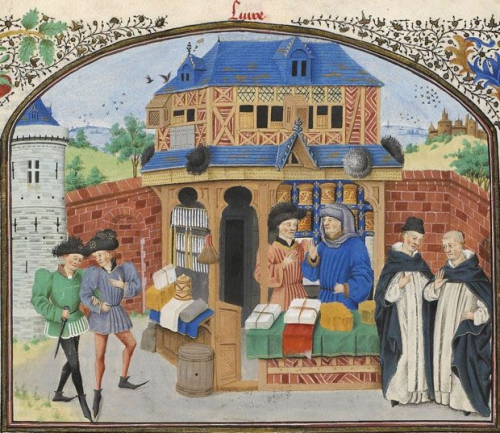

Avant la formation de l'État-nation, la politique avait un sens différent de celui d'aujourd'hui. Elle signifiait la gestion des affaires publiques par la population au niveau communautaire ; des affaires publiques qui ne sont qu'ensuite devenues le domaine exclusif des politiciens et des bureaucrates. La population gérait la chose publique dans des assemblées citoyennes directes, en face-à-face, et élisait des conseils qui exécutaient les décisions politiques formulées dans ces assemblées. Celles-ci contrôlaient de près le fonctionnement de ces conseils, en révoquant les délégués dont l'action était l'objet de la désapprobation publique.

Mais en limitant la vie politique uniquement aux assemblées citoyennes, on risquerait d'ignorer l'importance de leur enracinement dans une culture politique fertile faite de discussions publiques quotidiennes, sur les places, dans les parcs, aux carrefours des rues, dans les écoles, les auberges, les cercles, etc. On discutait de politique partout où l'on se retrouvait, en se préparant pour les assemblées citoyennes, et un tel exercice journalier était profondément vital. À travers ce processus d'autoformation, le corps citoyen faisait non seulement mûrir un grand sens de sa cohésion et de sa finalité, mais il favorisait aussi le développement de fortes personnalités individuelles, indispensables pour promouvoir l'habitude et la capacité de s'autogérer. Cette culture politique s'enracinait dans des fêtes civiques, des commémorations, dans un ensemble partagé d'émotions, de joies et de douleurs communes, qui donnaient à chaque localité (village, bourg, quartier ou ville) un sentiment de spécificité et de communauté et qui favorisait plus la singularité de l'individu que sa subordination à la dimension collective.

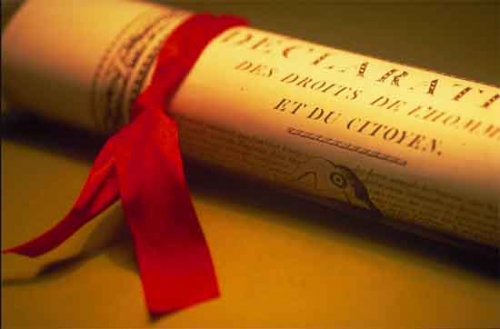

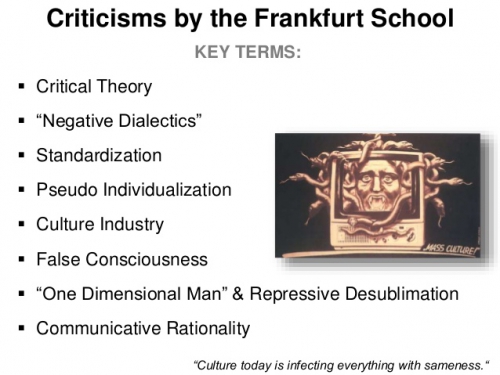

Commentaires : Lorsque Murray Bookchin écrivait que les « politiques » « rendent de grands services aux couches financièrement les mieux nantis » (ce qui est totalement exact si l'on se réfère par exemple à la démonstration qui a été faite il y a quelques temps de la façon dont la classe politique s'est constamment tut sur les agissements d'organismes financiers internationaux comme Clearstreem), il ne faisait que décrire un phénomène qui plonge ses racines en une cause bien plus profonde et inhérente à la structure sociale fondée par le capitalisme. Les relations sociales d'accointances entretenues avec la classe néo-bourgeoise post-moderne, la « Nouvelle Classe », par les « politiques » (par intérêts ou par nécessités, les « politiques » menées par ces derniers ne pouvant l'être qu'à condition que leur soit consacré une part du capital issue de la circulation de celui-ci) sont le voile qui cache des rapports sociaux de quasi-asservissement vis à vis de la dynamique sociale de production des multinationales auto-entretenue par la recherche incessante de valorisation du Capital. En effet, les institutions étatiques par delà le fait qu'elles autorisent à une classe dirigeante et bureaucratique de bénéficier grassement de la manne engendrée par le cycle de valorisation, permet surtout au capitalisme, pseudo-société structurée autour de la valorisation des capitaux, de trouver en ces institutions les instruments indispensables à son bon fonctionnement et sa pérennisation. C'est en cela que l'on peut déclarer que la création de l'État-Nation moderne et le rôle particulier des rapports sociaux qu'il entretient depuis son avènement, sont historiquement déterminés par la dynamique sociale caractérisant un type original de production : le capitalisme. C'est la raison pour laquelle cette forme étatique a progressivement élaboré, et maintient, les structures organisationnelles nécessaires au fonctionnement des rapports sociaux de production au sein des différentes sphères de la production, de la distribution et de la circulation : la définition et le respect du droit juridique des individus (la garantie du droits des individus « libres et égaux », les individus « atomisés ») appelé « droits-de-l'homme » déconnectés de ceux du « citoyen », la formation adéquates des savoirs aux normes d'efficacité en vigueur, la mise en œuvre des infrastructures et organismes nécessaires à la circulation des individus-producteurs-consommateurs, des marchandises et des capitaux, le développement des moyens de production (recherche techno-scientifique, …), l'éducation adaptée au strict minimum dans le but d'adapter le jeune individu à la « pensée unique », etc… La machinerie étatique a en outre pour fonction d'adapter ses différents attributs aux besoins contextuels du capital. C'est ainsi que l'État a pu se parer d'une certaine religiosité en s'adjoignant le terme de « Providence » (dans les moments où le capitalisme a besoin de l'assistance des moyens publiques afin d'accompagner la croissance de sa productivité – keynésianisme des trente glorieuses – ou de combler les pertes dues à ses « errements » financiers, en fait émanant de nécessité immanentes au contexte particulier de sa fin de règne peu glorieuse – crise de 2008), ou renforcer son rôle régalien tout en permettant aux capitaux d'organiser eux-même, afin de trouver de nouvelles mannes, ce qui était autrefois de ses attributions, dans un cycle de dérégulation et de libéralisation autoritaire (mais dans les deux cas, il conserve toujours le rôle de faciliter l'ouverture à de nouveaux marchés pour le Capital, par exemple par le biais des normes en tous domaines lui fournissant prétexte à taxes, contrôles et contraintes ou bien par une privatisation rampantes et juteuse de diverses assurances dont personne aujourd'hui ne pourrait se passer, comme de la retraite par exemple). Dépasser la logique de la valeur implique donc forcément dépasser l'État dans sa forme moderne – voire postmoderne dans son rôle d'accompagnateur servile du diktat mondialiste et réduit à ses fonctions de surveillance et de répression - car l'un comme l'autre sont des éléments structurels de l'économisme et de ses règles qui dominent les hommes et leurs rapports sociaux mais aussi bien sûr les communautés, familiales, régionales, nationales et continentales. On peut d'ailleurs s'en apercevoir par un aspect de plus en plus prenant de l'économisme et de l'État auquel M Bookchin faisait souvent référence : la centralisation croissante ainsi que l'uniformisation des modes de vie et de pensée qui lui est consubstantiel, et qui pourtant apparaissent sous des formes de décentralisations politiques et de « libertés » individuelles, fortement illusoires, parce que déconnectées de toute co-création collective.

Il est bien entendu qu'une dynamique de renversement de ce paradigme auto-destructeur ne peut, à moins d'hypothéquer gravement sa réussite éventuelle, songer à établir une étape de transition étatisée concentrant en elle l'ensemble de la souveraineté comme cela s'est fait lors de la révolution soviétique, ou autres, c'est-à-dire une continuité d'une interprétation bodinienne (Jean Bodin, jurisconsulte français du XVIème siècle) de la souveraineté. Un mouvement de « communalisme », dans le sens où il se veut être une dynamique de renversement des valeurs que l'on peut appeler « occidentales », se doit de pouvoir repositionner la souveraineté actuellement concentrée au sein des États modernes vers les peuples eux-mêmes et leurs diverses corporations imbriquées, et donc influer positivement sur - pour ne pas dire aussi renverser - les rapports sociaux, qui sont les vecteurs de leur pérennisation, par des relations humaines associatives préfigurant un tout autre type d'organisation de la société basée sur une responsabilité directe et partagée (non médiatisées par des catégories aliénantes). La dynamique sociale partirait donc de la base, de la source inépuisable du besoin de complémentarité humaine en tous les domaines de la vie, à commencer par celui de la fourniture de tout ce qui est nécessaire à la pérennité de la vie humaine, tant matérielle que morale et spirituelle. Il s'agirait en somme de redynamiser la « volonté vers la puissance », figure narrative de la dynamique symbiotique et autonome de la vie elle-même.

Murray Bookchin

Un écosystème politique

Une politique de ce genre est organique et écologique et non formelle ou fortement structurée (dans l'acception verticale du terme) comme elle le deviendra par la suite. Il s'agissait d'un processus constant et non d'un épisode occasionnel comme les campagnes électorales. Chaque citoyen mûrissait individuellement à travers son propre engagement politique et grâce à la richesse des discussions et des interactions avec les autres. Le citoyen avait le sentiment de contrôler son destin et de pouvoir le déterminer, plutôt que d'être déterminé par des personnes et des forces sur lesquelles il n'exerçait aucun contrôle. Cette sensation était symbiotique : la sphère politique renforçait l'individualité en lui donnant un sentiment de possession et, vice versa, la sphère individuelle renforçait la politique en lui procurant un sentiment de loyauté, de responsabilité et d'obligation.

Dans un tel processus de réciprocité, le moi individuel et le nous collectif n'étaient pas subordonnés l'un à l'autre mais se soutenaient mutuellement. La sphère publique fournissait la base collective, le sol pour le développement de fortes personnalités et ceux-ci, à leur tour, se rassemblaient dans une sphère publique créative, démocratique, institutionnalisée de façon transparente. C'étaient des citoyens au plein sens du terme, c'est-à-dire des acteurs agissants de la décision et de l'autogestion politique de la vie communautaire, y compris l'économie, et non des bénéficiaires passifs de biens et de services fournis par des entités locales en échange d'impôts et de taxes. La communauté constituait une unité éthique de libres citoyens et non une entreprise municipale instituée par "contrat social".

Commentaires : Je ne pense pas qu'il faille voir dans cette vision d'une certaine forme de citoyenneté passée, de la part de Murray Bookchin, qu'une nostalgie d'un temps certes révolu mais surtout riche d'enseignements pour l'élaboration d'une véritable démocratie. Le souvenir des époques où des relations sociales d'un tout autre type que les rapports sociaux existant aujourd'hui structuraient la vie des communautés humaines s'évanouit sous les brumes de l'absolutisme ambiant, du sentiment d'une rationalité souveraine d'où émane une impression de « fin de l'Histoire » ou d'un triomphe sur les « obscurantismes » du passés. Des pans entiers de l'histoire sont ainsi maintenus cachés de la surprise qu'il y aurait alors à découvrir que l'homme est capable de bien autres choses que de courir après ses petits intérêts égoïstes. Ainsi est est-il allé de la mémoire des Enragés de 1792-93 à Paris et Lyon qui voulaient poursuivre la Révolution, et préparer la troisième révolution française, en pratiquant la démocratie directe et la résistance à la dictature du commerce au sein de comités de quartiers, ou de la Commune de Paris en 1871 qui fut un combat patriote en même temps que social pour ne pas dire socialiste selon le sens vrai de ce mot, ou encore de la révolution anarcho-syndicaliste en Espagne en 1936, surtout dans les petites communes... D'où l'importance de notre longue mémoire ! Dans ce qui peut paraître un éloge quelque peu idéaliste de formes politiques quasi-démocratiques du passé, il y a en fait matière à s'interroger sur les possibles que comportaient l'organisation sociale structurée autours de rapports directs (de « face à face »), d'une part en ce qui concerne la vie courante dans les sociétés non capitalistes, et d'autre part, en la puissance d'agir contenue en elles et qui peut les amener éventuellement à créer de façon contextuelle des dynamiques de renversement - d'un pouvoir indigne ou de droits injustes – et capables de redistribuer le pouvoir de façon plus autonome et juste par et pour l'ensemble des « citoyens » (ou de quelque façon que l'on nomme les personnes impliquées dans ce que l'on peut appeler la véritable politique, celle qui concerne la vie réelle, tangible, bien moins dominée par des abstractions pouvant menées jusqu'à l'aliénation). Il est sûr que ces relations sociales, structurant la société pré-capitalistes en Europe (et en Amérique lors des débuts de la colonisation), ont laissés des traces et des habitudes sociales chez les peuples de ces continents, parce qu'ils faisaient partis intégrantes de notre Culture Européenne depuis des millénaires. Murray Bookchin, comme beaucoup de sa génération, avait conservé le souvenir de cet habitus caractérisant la vie courante de la classe ouvrière et paysanne jusqu'au milieu du 20ème siècle. Je pense que cette évocation a guidé sa vie durant l'espoir d'un autre possible contenu au sein même de nos peuples de pouvoir fonder une réelle démocratie au-delà de la « démocratie » libérale. Il ne pouvait donc ignorer l'âpreté d'une telle démarche lorsqu'il faisait lui-même le constat d'une progression de l'individualisme dans « notre » société moderne. Peut-être lui restait-il à soumettre ce fait à la réalité de rapports sociaux réifiés dans la marchandise, à commencer par l'argent ? Et donc à situer l'origine de ces rapports en une dynamique folle d'auto-accumulation du capital prenant naissance dans le procès de production, la logique de la valeur, qu'il nous faudra bien interroger afin de pouvoir interpréter efficacement le rôle spécifique du travail salarié dans le paradigme de la société capitaliste et ses effets néfastes tant sur le plan humain que écologique (tout en y mettant au jour les rapports de pouvoir profitables à une certaine oligarchies internationale – la bourgeoisie n'a pas de Patrie !).

Ce qui est trop peu pressenti dans la démarche critique radicale (y compris de l'écologie radicale), c'est la fonction de l'économisme (et peut-être même de la technologie – ou techno-science - qui en est liée) en tant que telle dans la structuration des dominations caractérisant le monde capitaliste, la particularité des rapports sociaux qui lui sont immanents, et donc la spécificité historique de l'économie et de ses catégories au sein du monde capitaliste (travail salarié, capital, marchandise, valeur,...) introduisant logiquement un doute sérieux sur la possibilité d'un contrôle citoyen sur celle-ci (« ré-insérer l'économie dans le social »). L'économisme – la « science » économique - étant spécifique à la réalité sociale du capitalisme, c'est donc une autre forme de production-distribution des biens (d'échanges avec les hommes et la « nature ») qu'il nous faudra inventer afin de dépasser ce système destructeur et dé-structurant tout en étant bien conscient que l'on ne pourra faire abstraction de tous acquêts émanant de ce système (toutes techniques et formes d'indépendances individuelles introduites dans la vie sociale par le capitalisme). L'essence même de l'Écologie Sociale, en tant qu'expression possible d'un véritable socialisme – fédéraliste, c'est-à-dire relevant d'une prise de conscience de la réelle puissance de la vie sociale humaine organique, et enraciné -, devrait inciter à une raison supérieure mais non pas hégémonique, et une remise en cause du fétichisme de la marchandise ; sans pour autant vouloir immiscer une pensée fétichiste issue d'un passé idéalisé au sein d'une critique du monde moderne, ni pour autant vouloir annihiler toutes croyances de la vie sociale et personnelle à partir du moment où celles-ci puissent être interrogées et éventuellement remises en cause dans le principe de redynamisation d'une véritable autorité qui reste à redéfinir. Mais, comme le pensait M Bookchin, seule la constitution de relations sociales directs, ré-inventés, ré-élaborés plus ou moins consciemment, peut être à même de fournir la base d'un dépassement radicale du capitalisme, en s'appuyant sur une construction sociale publique : la commune, dans la mesure où ce que décrit ce terme puisse représenter à nos yeux non forcément un moyen actuel eu égard à la structuration des villes modernes, mais plutôt l'aboutissement d'une dynamique sociale d'émancipation du cycle d'effacement de nos identités sociales et culturelles, et rassemblant des hommes et des femmes autour des mêmes désirs collectifs et individuels de dépassement d'un état d'aliénation en un lieu donné à taille humaine. Et tout ceci en redécouvrant la force inhérente à la dynamique associative (les « Genossenschaften » althusiens). D'où l'importance d'appuyer sur le fait que « La communauté constituait une unité éthique de libres citoyens et non une entreprise municipale instituée par "contrat social" », car la puissance d'élaboration sociale inhérente au besoin de socialité contenu en chaque homme vrai du fait de son incomplétude ontologique, est consubstantielle à la double dynamique de constitution de l'individu-citoyen, c'est-à-dire enraciné dans ses communautés, et des institutions qui sont aptes à lui garantir la légitimité de sa recherche d'autonomie, institutions partant de la base et se dirigeant vers le sommet, celle du jus regni, de la pyramide de la souveraineté politique. Alors oui, nous pouvons bien parler de symbiose et non de « contrat social », car il n'est pas question d'ouvrir la scène aux délires d'un individu déraciné passant contrat avec d'autres êtres tout aussi psychotiques et soumis à l'avoir. Il n'est pas question de cette « horizontalité » là qui peine désormais à cacher sa soumission à un Nouvel Ordre Mondial destructeur des communautés réelles et charnelles. La souveraineté populaire ne peut tirer son existence que d'êtres enracinés dans leur réalités sociales et communautaires, dans leur culture et leurs espérances. La souveraineté n'existe que par la responsabilité, à chaque échelon de la vie sociale. À travers l'acceptation de cette notion de responsabilité, l'on se donne aussi la possibilité de redéfinir le droit, « le droit d'avoir des droits » Hannah Arendt, c'est-à-dire de lier celui-ci à la participation effective, citoyenne, à la vie commune. Nous n'avons pas des droits parce que nous sommes « citoyens » – en tant qu' « hommes » : inclusion inconditionnelle – mais nous devenons citoyens en obtenant des droits – en tant que membre d'une communauté à laquelle nous nous identifions et en laquelle nous participons.

La commune : un enjeu moderne

Il y a beaucoup de problèmes qui se posent à ceux qui cherchent à tracer les caractéristiques d'une intervention au niveau communal, mais, en même temps, les possibilités d'imaginer de nouvelles formes d'action politique, qui récupéreraient le concept classique de citoyenneté et ses valeurs participatives, sont considérables.

À une époque où le pouvoir des États-nations augmente, où l'administration, la propriété, la production, les bureaucraties et les flux de pouvoir et de capitaux tendent à la centralisation, est-il possible d'aspirer à une société fondée sur des options locales, à base municipale, sans avoir l'air d'utopistes inguérissables ? Cette vision décentralisée et participative n'est-elle pas absolument incompatible avec la tendance à la massification de la sphère publique ? La notion de communauté à l'échelle humaine n'est-elle pas une suggestion atavique d'inspiration réactionnaire qui se réfère au monde prémoderne (du genre de la communauté du peuple du nazisme allemand) ? Et ceux qui la soutiennent n'entendent-ils pas rejeter ainsi toutes les conquêtes technologiques réalisées au cours des différentes révolutions industrielles depuis deux siècles ? Ou encore, est-ce qu'une "société moderne" peut être gouvernée sur des bases locales à une époque où le pouvoir centralisé semble être une option irréversible ?

À ces questions à caractère théorique, s'en ajoutent beaucoup d'autres à caractère pratique. Comment est-il possible de coordonner des assemblées locales de citoyens pour traiter de questions comme le transport ferroviaire, l'entretien des routes, la fourniture de biens et ressources provenant de zones éloignées ? Comment est-il possible de passer d'une économie basée sur l'éthique du business (ce qui inclut sa contrepartie plébéienne : l'éthique du travail) à une économie guidée par une éthique basée sur la réalisation de soi au sein de l'activité productive ? Comment pourrions-nous changer les instruments de gouvernement actuels, notamment les constitutions nationales et les statuts communaux, pour les adapter à un système d'autogouvernement basé sur l'autonomie municipale ? Comment pourrions-nous restructurer une économie de marché orientée sur le profit et basée sur une technologie centralisée, en la transformant en une économie morale orientée sur l'homme et basée sur une technologie alternative décentralisée ? Et, de plus, comment toutes ces conceptions peuvent-elles confluer au sein d'une société écologique qui cherche à établir une relation équilibrée avec le monde naturel et qui veut se libérer de la hiérarchie sociale, de la domination de classe et sexiste et de l'homogénéisation culturelle?

La conception suivant laquelle les communautés décentralisées sont une sorte d'atavisme prémoderne, ou mieux antimoderne, reflète une incapacité à reconnaître qu'une communauté organique ne doit pas nécessairement être un organisme, dans lequel les comportements individuels sont subordonnés au tout. Cela relève d'une conception de l'individualisme qui confond individualité et égoïsme. Il n'y a rien de nostalgique ou de novateur dans la tentative de l'humanité d'harmoniser le collectif et l'individuel. L'impulsion à réaliser ces buts complémentaires (surtout en un temps comme le nôtre, où tous deux courent le risque d'une dissolution rapide) représente une recherche humaine constante qui s'est exprimée tant dans le domaine religieux que dans le radicalisme laïc, dans des expériences utopistes comme dans la vie citoyenne de quartier, dans des groupes ethniques fermés comme dans des conglomérats urbains cosmopolites. Ce n'est que grâce à une connaissance qui s'est sédimentée au fil des siècles qu'on a pu empêcher la notion de communauté de verser dans le grégarisme et l'esprit de clocher et celle d'individualité de verser dans l'atomisme.

Commentaires : La question de l'espace adéquate où puisse se déployer un agir à l'opposé du système marchant dominant les esprits et les actes, et en y associant de façon pérenne ses habitants, est une question à partir de laquelle il peut être possible d'établir un projet réalisateur en y faisant naître un désir politique. La localisation, non uniquement spatiale, d'un projet alternatif se heurte néanmoins le plus souvent dans sa mise en œuvre, surtout au bout de quelque temps, à un recentrage de la dynamique expérimentale sur un groupe de personnes, en particulier les plus à même d'assurer théoriquement et pratiquement une remise en cause, le plus souvent évertuée, de leur mode de vie (personnes issues d'un niveau social plus aisé intellectuellement et financièrement, et le plus souvent imprégnés d'idéologies ou de délires « utopistes » visant l'élaboration programmatique d'un « autre monde »), et qui finissent par réintroduire insidieusement des méthodes et des pensées en adéquation avec la perpétuelle réadaptation du système. C'est ainsi que l'on peut faire des constats pour le moins mitigés en ce qui concerne des initiatives de démocratie participative locales passées (comme à Porto Alegre au Brésil), des créations de coopératives dans des domaines considérés comme alternatifs mais peinant à dépasser la prééminence de la logique marchande (le bio, le commerce équitable, beaucoup de scoop, …), des tentatives de dynamisation populaire assembléistes de mouvements sociaux comme celui des retraites en 2010 ou encore des « Nuits debout » du mouvement contre la Loi travail en 2016. Dans tous les cas, ce qui peut paraître le plus ardu, c'est bel et bien de dépasser les rapports sociaux propres à « notre » société afin d'en expérimenter de nouveaux, en inadéquation totale avec les prérequis incontournables d'un processus de valorisation, et de domination oligarchique, aux multiples visages y compris « contestataires » (individualisme « libéral » évoluant sous diverses formes). Or, ces rapports, médiatisés par la marchandise, l'argent, le travail salarié, l'État, sont à ce point ancrés dans nos têtes, qu'il est bien difficile de trouver le lieu et le moment adéquats où peut apparaître un désir quasi paroxistique au sein d'un ensemble d' « acteurs » qui, du fait de cette limite atteinte par une situation vécue comme insupportable et surtout insensée, vise à construire des relations sociales directes et non dominées par une forme de fétichisme, surtout économique et accumulative bien sûr (la ras-le-bol peut-il suffire ? Tout autant que les grandes théories sur le « genre humain » ne brillant que par leur abstraction ?). C'est pourtant la condition de l'élaboration d'une véritable démocratie, partant de la base, vers le sommet qui se doit d'être à son service, qui est conditionnée par cet communion du désir dépassant toutes les barrières sociales introduites par l'Ordre « libérale ». Et cette condition est la prémisse d'une remise en cause des rapports sociaux aliénants du capitalisme en créant simultanément à un mouvement profond et osant dépasser le nihilisme ambiant, une contre-culture à la non-culture dominante, « ...ce que les allemands appellent un Bewegung, une culture entière, pas juste une cause....Ce n'est pas le monde du marché libre de la rivalité. Donc derrière cette mentalité écologique se trouve aussi une culture – et même une personnalité. Une façon d'expérimenter. Ou si on veut, d'absorber le monde autour de nous et d'interagir avec. » (M Bookchin dans une conférence donnée à San Francisco en 1985).

La notion de communauté a tendance à verser dans le grégarisme et celle d'individualité dans l'atomisme, c'est le constat amère que l'on peut hélas formuler en ce début de 21ème siècle ; même si bien sûr, l'homme ne peut jamais être réduit à une machine ne visant qu'à satisfaire ses envies individualistes malgré les desseins insensés promulgués par la clique « scientifique » économiste. Néanmoins, le désir de politique n'est jamais loin, même s'il est trompé et détourné par les illusions du politique-spectacle, comme nous pouvons le constater par exemple suite à de récents attentats terroristes et à la tentative de la part du pouvoir dit « démocratique » de détourner les regards des véritables responsables : eux-mêmes et leurs « politiques », ou plutôt leurs renoncements. La commune ou le quartier (à taille humaine, limitée, non celle des mégalopoles crées pour l'anonymat post-moderne et la circulation rationalisée des marchandises et des individus sérialisés) sont des lieux potentiels de puissance politique, d'émancipation, à partir du moment où l'on tient compte que ces lieux sont des lieux publics qui ne peuvent qu'être fondés sur le foisonnement premier d'une vie privée corporative, associative et familiale, collective, foisonnante et créatrice surtout, qui leur donne corps et légitimité. Car c'est là effectivement, en tout premier lieu que peut émerger une pensée plus ou moins radicale contre le système social de production capitaliste (par les effets délétères qui y sont ressentis localement et individuellement de façon directe et quotidienne, comme par exemple l'immigration massive et ses répercussions négatives et déstructurantes dont sont victimes maints quartiers : pauvreté, violence, trafics en tout genre, etc) et donc d'une élaboration de contre-pouvoirs à l'échelle de la vie quotidienne au sein de ces espaces d'identités sociales. La municipalité, la commune autonome, ne peut être qu'une résultante d'un élan vers la puissance et l'autonomie sociale, une expression politique publique indispensable parce que jugée nécessaire à élaborer et maintenir le droit et l'harmonie au sein de l'ensemble symbiotique communautaire. Cette dynamique peut alors s'accroître aux niveaux institutionnels supérieurs telles les régions et les nations, jusqu'au niveau « impérial » du Res Publica, garant du Tout, et au service de tous. Le devenir humain, et non mécaniste et trans-humain, resurgira d'une créativité qui aura su se réinsérer dans le local et sa singularité, s'en nourrir afin de redonner du sens à ceux qui l'habitent, du sens et du goût pour la véritable politique : la vie de l'Agora !

Le mouvement des villes en transition ou pour la résilience par exemple est une dynamique éventuellement intéressante si on la considère sous cet angle. Il est indéniable qu'il porte en lui, en plus d'une remise en cause d'un mode de vie consumériste et déconnecté du réel, une culture invitant à l'établissement de rapports sociaux alternatifs entre les personnes et entre celles-ci et la « nature ». Peut-il représenter une possibilité d'élaborer à l'échelle de municipalités une société d'individus librement associés se ré-appropriant leur subjectivité en se dégageant peu à peu du sujet-automate (le Capital) dominant, et ainsi trouver un moyen de faire vivre des expériences de communalisme en se ré-appropriant conjointement la souveraineté ? Peut-être, s'il ne tombe dans le mirage (ou le fétiche) d'un économisme local accouplée à une vision universaliste, dans lesquels se prennent les pied nombre de mouvements localistes (le « manger local » par exemple peut aussi être un moyen pour le capitalisme de tenter de résoudre certaines de ses limites – accroissement de la misère et opportunisme vis-à-vis de la compassion charitable des « grandes âmes » - d'autant plus qu'il peut s'intégrer dans le « débrouillez-vous » - J. Attali – cher au libéralisme post-moderne). Et si bien sûr ce mouvement sait se radicaliser (aller à la racine des problèmes rencontrés) peu à peu sans se laisser bercer par les sirènes du mondialisme néo-libéral qui idéalise l'Autre afin de faire de tous des « tous-pareils » en tuant ainsi tout espoir de redonner vie à une véritable politique populaire dont la source de la vitalité découle d'une conflictualité dont l'assomption est la condition d'être d'une véritable humanité. Il ne devrait pas s'agir uniquement de tenter de ré-introduire des modes de vie à une échelle plus « humaine » (petits commerces locaux, artisanat marchand, prises de décisions collectives, coopératives diverses, économiques et culturelles, etc) mais aussi de comprendre l'enjeu de réenraciner toute initiative de ce genre dans une réalité culturelle et historique qui est la sienne. S'il s'agit d'inventer d'autres formes de relations sociales, moins fétichistes donc plus directes et collectives, dont la structure découlera d'activités productives et autres débarrassées des rapports strictement individualistes (spécifiques au mode de production-financiarisation capitaliste postmoderne), ceux-ci devront être générés en fonction des aléas et besoins de la vie réelle des communautés et des luttes locales et nationales dont elles décident d'elles-mêmes de devenir les portes-étendard (luttes contre l'immigration massive et déstructurante pour tous les peuples, les pollutions, la perte des savoirs, l'anéantissement de nos cultures locales, nationales et européennes, etc). La pensée métapolitique devra y prendre une grande place car ces luttes sociales n'auront une chance de participer à donner une nouvelle tournure à ce monde qu'en se liant à une analyse globale et aux déductions qui en découlent. Ce qui veut aussi dire qu'il faut bien que nous soyons conscients de ce qu'il sera souhaitable de faire ou pas faire de ces lieux de réappropriation communalistes de la souveraineté (les limites d'une récupération possible par le système dominant) et du fait que la municipalité (situation géographique) n'est pas le lieu premier de la dynamique de ré-appropriation de la souveraineté, mais l'aboutissement local, public et politique, des dynamiques sociales, en tant que contres-pouvoir volontairement déconnectés des institutions mises en place et financées par le système dominant (partis, syndicats réformistes, collectivités territoriales, ONG subventionnées,...).

Il sera donc indispensable de réinsérer les « communes » dans une spacialité qui tendra à faire redécouvrir le sens profond du mot Patrie, redécouverte d'une filiation, et par conséquent du sens intime de l'être : du sens commun diffusé en l'irréductibilité de chacun. C'est la condition afin de réapprendre, et res-sentir, le lien intime unissant en une même dynamique la nature et la culture, ou LES cultures.

Murray Bookchin

Une politique en-dehors de l'État et des partis

N'importe quel programme qui essaye de rétablir et d'élargir la signification classique de la politique et de la citoyenneté doit clairement indiquer ce que celles-ci ne sont pas, ne fût-ce qu'à cause de la confusion qui entoure ces deux mots...

La politique n'est pas l'art de gérer l'État, et les citoyens ne sont pas des électeurs ou des contribuables. L'art de gérer l'État consiste en des opérations qui engagent l'État : l'exercice de son monopole de la violence, le contrôle des appareils de régulation de la société à travers la fabrication de lois et de règlements, la gouvernance de la société au moyen de magistrats professionnels, de l'armée, des forces de police et de la bureaucratie. L'art de gérer l'État acquiert un vernis politique lorsque les soi-disant "partis politiques" s'efforcent, à travers divers jeux de pouvoir, d'occuper les postes où l'action de l'État est conçue et exécutée. Une "politique" de ce genre est à ce point typée qu'elle en est presque assommante. Un "parti politique", c'est habituellement une hiérarchie structurée, alimentée par des adhérents et qui fonctionne de façon verticale. C'est un État en miniature et dans certains pays, comme l'ex-Union Soviétique et l'Allemagne nazie, le parti constitue réellement l'État lui-même.

Les exemples soviétique et nazi du Parti/État ont représenté l'extension logique du parti fonctionnant à l'intérieur de l'État. Et de fait, tout parti a ses racines dans l'État et non dans la citoyenneté. Le parti traditionnel est accroché à l'État comme un vêtement à un mannequin. Aussi varié que puisse être le vêtement et son style, il ne fait pas partie du corps politique, il se contente de l'habiller. Il n'y a rien d'authentiquement politique dans ce phénomène : il vise précisément à envelopper le corps politique, à le contrôler et à le manipuler, et non à exprimer sa volonté - ni même à lui permettre de développer une volonté. En aucun sens, un parti "politique" traditionnel ne dérive du corps politique ou n'est constitué par lui. Toute métaphore mise à part, les partis "politiques" sont des répliques de l'État lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir et sont souvent synonymes de l'État lorsqu'ils sont au pouvoir. Ils sont formés pour mobiliser, pour commander, pour acquérir du pouvoir et pour diriger. Ils sont donc tout aussi inorganiques que l'État lui-même - une excroissance de la société qui n'a pas de réelles racines au sein de celle-ci, ni de responsabilité envers elle au-delà des besoins de faction, de pouvoir et de mobilisation.

Commentaires : Le problème n'est pas tant celui des partis politiques que du système au sein duquel il est nécessaire pour eux de s'intégrer afin d'accéder à une reconnaissance. Car au fond c'est bien ce « système » qui incite à la création de formations dites « politiques » dont l'existence reconnue ne sert effectivement qu'à légitimer une démocratie de façade. Mais néanmoins que des opinions politiques puissent s'assembler et s'organiser au sein d'associations afin d'en défendre les singularités est indiscutable si l'on ressent la nécessité de devoir respecter la diversité et la démocratie. La question est de savoir si les partis actuels sont vraiment politiques en fonction de la façon dont ils perçoivent ce que doit être la souveraineté, et le lieu où elle doit se déployer, et, conjointement, en la faveur de qui réellement ? Encore une question qui doit aider à définir un Droit au bénéfice de l'autonomie populaire !

Il est vrai que les grands partis actuels se sont dévoyés depuis longtemps déjà dans un rôle d'accompagnement de la logique folle d'accumulation du Capital comme j'ai pu le faire remarquer plus haut, en se faisant « partis de gouvernement », au service de l'économisme et d'une acception étriquée du nationalisme (« communion nationale » fantasmatique). C'est bien la raison pour laquelle l'ambition de ne faire aboutir toute dynamique alternative qu'au travers une prise de pouvoir globale à l'aide de la constitution de partis politiques est au mieux inefficace, au pire complètement irresponsable. En effet, les États modernes (et les « lieux » où se concentrent la souveraineté, absolue, y compris les assemblées de « représentants ») sont des lieux d'impuissance sociale, ne représentant autre chose que notre renoncement à notre puissance sociale, celle des peuples par eux-mêmes. Les personnages politiques s'y transforment automatiquement en fonctionnaires-gestionnaires du Capital et en larbins des intérêts oligarchiques, et ce en dépit de la bonne volonté de certains (voir actuellement l'approche de nos « gouvernants » envers les multinationales comme Monsanto, Microsoft, et autres...). Organiser la société par le haut implique des moyens financiers dont la source ne peut se trouver que dans les ponctions qui sont opérées sur les revenues du travail, moteur interne de l'accumulation sans fin du Capital. Les rapports sociaux de production ne seraient donc être mise en cause selon un tel paradigme, pas plus que les rapports d'exploitation de la force de travail humaine au sein des entités de production dont le but ultime resterait de valoriser des capitaux et non d'être au service de la collectivité. Ce sont ces rapports sociaux, faut-il le répéter, qui engendrent une domination totale imposée sur la nature, sur nous-même en tant que « nature », celle-ci n'étant d'ailleurs que l'expression conceptuelle de cette domination, d'une domination sur la vie elle-même. Bien sûr que l'État-Nation capitaliste, par conséquent, a le monopole de la violence dans la mesure où cette nécessité structurelle d'exploitation (ou de maintenir une telle exploitation afin de créer de la survaleur) est la violence première opérée sur l'ensemble de la vie, des êtres vivants, humains ou animaux. L'État moderne a pour rôle d'institutionnaliser cette violence, de l'organiser à l'échelle de la société au travers de ses attributions, puis du monde au travers des institutions internationales, pour les besoins infinis de valorisation du Capital (OMC, FMI, Groupe Bilderberg, Commission européenne, etc...) comme, consubstantiellement, de contrôle total des populations (des masses d'individus atomisés !). Le prolétariat par exemple, pur produit de la société capitaliste, afin de nier son existence par lui-même en tant que classe au sein de ce monde, ne saurait déléguer sa puissance de l'agir à des représentants censés porter ses désirs, ses besoins à un moment donné à moins de penser qu'à ce « moment » l'on a retrouvé le Messie !

Mais, d'un autre côté, nous pouvons constater à l'heure actuelle l'essoufflement de l'État-Nation et de la « politique » telle qu'ils s'étaient déployés depuis les prémisses du capitalisme à la fin du XVIIIéme siècle. En ce début de XXIéme siècle, le capitalisme se mondialise de plus en plus, échappe aux quelques limites que lui donnaient encore certains États européens il y a peu, aux différentes options que tentaient de lui appliquer les partis « politiques ». C'est aujourd'hui le règne, tant souhaité par l'oligarchie mondialiste, de la pensée unique et de la voie unique vers une pseudo-puissance hyper-technologisée de Progrès post-humain. Les partis politiques y ont-ils encore leur places ? Nous pourrons de plus en plus en douter. Sauf à revenir urgemment sur la définition de ce qu'est la, et le politique ! Et s'il faut redéfinir la politique, disons qu'il s'agit d'une possibilité de choisir une orientation parmi toutes celles possibles s'offrant aux diverses communautés et à leurs élites, et certainement pas d'en faire semblant tout en imposant une seule direction, gestionnaire, à l'ensemble des communautés humaines, guidée par l'impératif financier et le retour sur investissements. Il s'agit là alors d'un tout autre projet d'humanité, d'une réappropriation de notre souveraineté perdue et transmise à des fous, des marionnettes (Porochenko...) et des impuissants. Cela implique aussi l'idée fondamentale pour cette humanité européenne nouvelle que des personnes en pleine reconquête de leur destin ne pourraient être ainsi dirigées tels les individus massifiés qui aujourd'hui se laissent mener vers le néant.

Un nouveau corps politique

La politique, au contraire, est un phénomène organique. Elle est organique au vrai sens où elle représente l'activité d'un corps public - une communauté si on préfère - de même que le processus de la floraison est une activité organique de la plante enracinée dans le sol. La politique, conçue comme une activité, implique un discours rationnel, l'engagement public, l'exercice de la raison pratique et sa réalisation dans une activité à la fois partagée et participative.

La redécouverte et le développement de la politique doit prendre pour point de départ le citoyen et son environnement immédiat au-delà de la famille et de la sphère de sa vie privée. Il ne peut pas y avoir de politique sans communauté. Et par communauté, j'entends une association municipale de gens renforcée par son propre pouvoir économique, sa propre institutionnalisation des groupes de base et le soutien confédéral de communautés similaires organisées au sein d'un réseau territorial à l'échelle locale et régionale. Les partis qui ne s'impliquent pas dans ces formes d'organisation populaire de base ne sont pas politiques au sens classique du mot. Ce sont plutôt des partis bureaucratiques et opposés au développement d'une politique participative et de citoyens participatifs. La cellule véritable de la vie politique est, en effet, la commune, soit dans son ensemble, si elle est à l'échelle humaine, soit à travers de ses différentes subdivisions, notamment les quartiers.

Un nouveau programme politique ne peut être un programme municipal que si nous prenons au sérieux nos obligations envers la démocratie. Autrement, nous serons ligotés par l'une ou l'autre variante de gestion étatique, par une structure bureaucratique qui est clairement hostile à toute vie publique animée. La commune est la cellule vivante qui forme l'unité de base de la vie politique et de laquelle tout provient : la citoyenneté, l'interdépendance, la confédération et la liberté. Le seul moyen de reconstruire la politique est de commencer par ses formes les plus élémentaires : les villages, les villes, les quartiers et les cités où les gens vivent au niveau le plus intime de l'interdépendance politique au-delà de la vie privée. C'est à ce niveau qu'ils peuvent commencer à se familiariser avec le processus politique, un processus qui va bien au-delà du vote et de l'information. C'est à ce niveau aussi qu'ils peuvent dépasser l'insularité privée de la vie familiale - une vie qui est souvent célébrée au nom de la valeur de l'intériorité et de l'isolement - et inventer des institutions publiques qui rendent possible la participation et la cogestion d'une communauté élargie.

En bref, c'est à travers la commune que les gens peuvent se transformer eux-mêmes de monades isolées en un corps politique innovateur et créer une vie civique existentiellement vitale car protoplasmique, inscrite dans la continuité et dotée tant d'une forme institutionnelle que d'un contenu citoyen. Je me réfère ici à des organisations de blocs d'habitations, à des assemblées de quartier, à des réunions de ville, à des confédérations civiques et à un espace public pour une parole qui aille au-delà de manifestations ou de campagnes monothématiques, aussi valable qu'elles puissent être pour redresser les injustices sociales. Mais protester ne suffit pas. La protestation se détermine en fonction de ce à quoi elle s'oppose et non par les changements sociaux que les protestataires peuvent souhaiter mettre en place. Ignorer l'unité civique élémentaire de la politique et de la démocratie, c'est comme jouer aux échecs sans échiquier, car c'est sur le plan citoyen que les objectifs à long terme de rénovation sociale doivent d'abord se jouer.

Commentaires : Qu'est ce qu'une société ? Ou plutôt, qu'est ce qu'elle n'est pas, et ne saurait être, quoique cette antithèse nous soit présentée comme la réalisation ultime de l'évolution humaine (cf M Thatcher : « la société n'existe pas, il n'existe que des individus ») ? Cette non-société serait un conglomérat d'individus « indépendants » mus par leurs seuls intérêts égoïstes dans leur rapports avec les autres et dont les droits individuels seraient garantis par une administration étatique (pieuvre dont les tentacules se prolongent jusqu'au niveau de l'administration municipale, voire jusque la famille, ou plutôt ce qu'il en reste : victime des « choix » individualistes). Les individus, dans ce cadre théorique de l'anti-société, seraient les atomes constituant de la masse. Cette masse serait donc une population d'entités vivantes mus par des praxis mécanistes dont l'unidirectionnalité déterminerait a-priori la logique de la préséance du marché en ce qui concerne l'organisation de l'espace où s'opéreraient la quête égoïste des intérêts individuels. Cette présupposition est la condition théorique primordiale incluse dans les fondements de la « science économique » et conditionnant par là-même la bonne marche du paradigme économiste dont le but est la valorisation sans fin du Capital. À ce niveau d'interprétation du fonctionnement des « sociétés » humaines, les rapports sociaux seraient donc vus comme étant d'origine supra-individuels car déterminés par une loi « naturelle » mono-constituante (une seule règle, celle de la recherche exclusive des intérêts particuliers dont la somme serait sensée élaborer un monde meilleur) et prédéterminant la forme que prennent « logiquement » ces rapports dans toutes les sociétés humaines. Or, et y compris dans la société capitaliste, les rapports sociaux sont en réalité trans-individuels, c'est à dire qu'ils découlent des relations d'inter-dépendances, de réciprocités, d'influences et de conflictualités propres à une formation sociale, quelle qu'elle soit. Ces rapports peuvent être directs, plus ou moins conscients (de dominations, de coercition comme d'entraides et de solidarité) et mâtinés de formes fétichistes, ou bien presque totalement aliénés à une de ces formes au sein de laquelle les individus déposent leur puissance de l'agir, leur propre auto-détermination, leur capacité à générer par eux-mêmes le type de rapports qu'ils établissent entre eux (ce qui génère une illusion de liberté et d'autonomie, un rationalisme abstrait liée à la notion de Progrès, un destin impensé qui obscurcie les relations sociales – nous n'avons plus de prise sur le réel, sur ce qui se trame par-delà nos volontés). En ce qui concerne la société capitaliste, cette forme fétichiste se matérialise dans la marchandise, l'argent et le travail salarié. La religion qui accompagne ce fétichisme est l'économisme avec sa théologie du présupposé de l'individu égoïste et rationnel porté par ses seuls intérêts. L'économisme a d'ailleurs participé, si ce n'est fondé, la logique déterministe, aujourd'hui en crise, qui a posé le principe d'une téléologie du progrès humain devant nous mener vers une réalisation ultime idéaliste d'une pseudo-organisation sociale répondant à notre « nature » humaine « fondamentalement » individualiste.

La condition d'une émancipation identitaire de l'homme – par rapport à ce qui fait de l'animal humain un homme - passe donc par l'établissement de rapports sociaux véritablement démocratiques, de relations sociales nouées directement entre les acteurs (dans des domaines aussi variés que la production et le partage de ses fruits, l'entraide et le partage de savoirs, les solidarités familiales, communautaires, nationales comme de voisinage, les confrontations et conflits liées aux activités décisionnaires, etc...). La politique, entendue comme activité propre à une communauté humaine afin de déterminer et structurer consciemment son organisation sociale – sa pérennité et son développement futur - peut effectivement être qualifié d'organique sans pour autant que cet organicisme puisse forcément être interprété comme une forme détournée de holisme déterminant a-priori les rapports sociaux, assujettis à un Tout supérieur aux partis. La politique est inhérente aux communautés humaines, et il n'y a pas de forme politique déterminées par une loi supérieure, transcendante, mais seulement coextensive au développement et à l'affirmation des relations sociales caractérisant chacune de ces communautés (c'est pourquoi l'on peut dire que l'État moderne représente une cristallisation de rapports sociaux propres au capitalisme).

Comme il en a déjà été fait part dans un commentaire précédent, la question est de savoir, ou de reconnaître intuitivement et expérimentalement, à partir de quelle réalité sociale actuelle (les situations données au sein desquelles nous vivons) peut-on développer le désir de politique, l'engouement et la conscience de la nécessité de l'agir en nous ré-appropriant la puissance sociale que nous avons transmué dans les fétiches de la structure sociale capitaliste (en nous dépossédant de cette puissance de l'agir sur nos vies quotidiennes). Il s'agit donc pour nous de retrouver la confiance et la conscience nécessaires à l'acte publique émancipateur et auto-constituant. La commune (villages, quartiers, petites villes, dans le domaine public issus de la fédération symbiotique des familles, communautés coopératives, fédérations de métiers, associations spirituelles, jardins communautaires, dans le domaine privé...) est le lieu où nous devrions quotidiennement faire l'expérience d'une vie sociale publique, mais même si celle-ci est le plus souvent faussée du fait de rapports médiatisés par un support quelconque (argent ou autre), il y subsistent néanmoins des relations sociales inter-personnelles directs, « à la marge » (je ne sous-entends pas seulement dans le qualificatif « direct », une façon d'établir un contact inter-individuel « de face à face », celui-ci correspondant tout à fait à une mise en relation des individus sur le marché ou pour se positionner socialement, mais principalement un type de rapports sociaux qui ne prend pas la forme de rapports entre choses, qui ne se médiatisent pas dans des formes sociales inanimées). Nos vies concrètes s'y meuvent, influencées par des particularités culturelles, ethniques, sociales, économiques, ou du biotope. C'est donc un des lieux possibles d'où peuvent émerger des initiatives, solidarités et luttes visant à nous ré-approprier nos vies en y recréant des rapports sociaux directs sans passer par des médias fétichistes (à condition de ne pas tenter, selon la façon dont on pourrait interpréter les propositions de M Bookchin formulées dans les dernières années de sa vie, de ne penser uniquement qu'à utiliser les institutions accompagnant le développement du capitalisme, tel que l'institution municipale actuelle – gagnée par le truchement des élections - car nous ne pourrions pas baser un nouveau paradigme de « société » sur les fondements de l'ancien, parce que le lieux même où a été placé en notre époque une souveraineté illusoire en font des « lieux d'impuissance » où la dynamique de libération s'essoufflerait inévitablement si elle n'était accompagnée d'une forte et volontaire dynamique sociale de base). Si la commune peut être effectivement la cellule publique de base d'une réorganisation sociale dans une société fédéraliste post-capitaliste, dans la phase historique qui est la nôtre, d'autres lieux, bien souvent en inter-connexion les uns avec les autres, peuvent se présenter comme des opportunités afin d'expérimenter des relations sociales vraiment alternatives aux rapports qui aliènent nos vies au pouvoirs occultes des fétiches économistes. Il formeraient en outre les cellules de base d'une réorganisation de l'ensemble civilisationnel européen par le bas, les bases d'une réorganisation véritablement démocratique de l'Imperium européen dont la tête, le majoris status, se devrait d'être par son abnégation, sa frugalité et le sens suprême de sa responsabilité au service du « corps » tout en stimulant lui-même par la transcendance de son autorité – selon le sens réel de ce terme – et la fascination, cette réorganisation vitale ou vitaliste. Le terme « commune » a donc une signification bien plus ouverte et forte (en même temps que plus générale) que celle qui désigne les entités géographiques regroupant en un même lieu de vie un certains nombre de personnes, les municipalités d'aujourd'hui, et peut-être de demain. Le sens qu'il est nécessaire de lui donner à notre époque, en notre situation où l'économisme et sa raison se sont étendues à toutes les sphères de la vie et à quasiment tous les lieux de la planète, est en lien avec la notion d'engagement personnel susceptible de briser l'anonymat de la massification, et de participer à des mouvements collectifs de communalisme, prenant naissance partout où l'esprit de révolte incite à la création et à l'élaboration d'expérimentations de relations sociales radicalement différents des rapports qui nous aliènent à la marchandise, au travail salarié et à la valeur (universités populaires par exemple, ou cercles créés autours de revues militantes, de projets de jardins populaires, etc).

La commune de Paris

Pour la décentralisation

En écartant toutes les objections d'inspiration étatiste, le problème du rétablissement des assemblées municipales semble cependant difficilement réalisable si l'on reste dans le cadre des formes administratives et territoriales actuelles. New York ou Londres n'auraient pas les moyens de s'assembler si elles voulaient imiter l'Athènes antique, avec son corps relativement peu nombreux de citoyens. Ces deux villes ne sont plus, en fait, des cités au sens classique du terme, ni même des municipalités selon les standards urbanistiques du XIXe siècle. Vues sous un angle étroitement macroscopique, ce sont de sauvages proliférations urbaines qui ingurgitent chaque jour des millions de personne à une grande distance des centres commerciaux. Mais New York et Londres sont formées de quartiers, c'est-à-dire de plus petites communautés qui possèdent jusqu'à un certain point un caractère organique et une certaine identité propre, définie par un héritage culturel partagé, des intérêts économiques, une communauté de vues sociales et parfois aussi une tradition artistique comme dans le cas de Greenwich Village à New York ou de Camden Town à Londres. Aussi élevé que soit le degré nécessaire de coordination de leur gestion logistique, sanitaire et commerciale par des experts et leurs assistants, elles sont potentiellement ouvertes à une décentralisation politique et même, avec le temps, physique. Sans aucun doute, il faudra du temps pour décentraliser réellement une métropole comme New York en plusieurs municipalités véritables et, finalement, en communes, mais il n'y a pas de raison pour qu'une métropole de cette taille ne puisse progressivement se décentraliser au niveau institutionnel. Il faut toujours bien distinguer entre décentralisation territoriale et décentralisation institutionnelle. On a avancé d'excellentes propositions pour implanter au niveau local la démocratie dans de telles entités métropolitaines, en restituant le pouvoir aux gens, mais elles ont été bloquées par les centralisateurs qui, avec leur cynisme habituel, ont évoqué toute sorte d'empêchements matériels pour réaliser une telle entreprise. On prétend réfuter les arguments des partisans de la décentralisation en jetant la confusion entre la décentralisation institutionnelle et la désagrégation territoriale effective de ces métropoles. Il faut, au contraire, toujours bien faire la distinction entre décentralisation institutionnelle et décentralisation territoriale, en comprenant clairement que la première est parfaitement réalisable alors qu'il faudrait quelques années pour réaliser la seconde.

En même temps, je voudrais souligner que les conceptions municipalistes (ou, c'est la même chose, communalistes) libertaires que je propose ici s'inscrivent dans une perspective transformatrice et formatrice - un concept de la politique et de la citoyenneté qui cherche à transformer finalement les cités et les mégalopoles urbaines éthiquement aussi bien que spatialement, et politiquement aussi bien qu'économiquement.

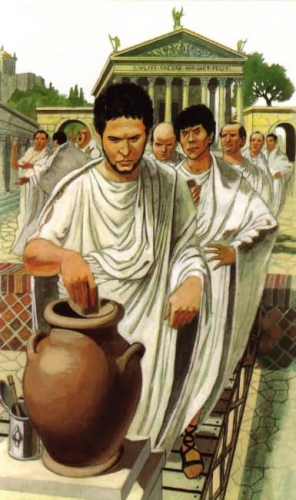

Des assemblées populaires ou même de quartiers peuvent être constitués indépendamment de la taille de la cité, pourvu qu'on en identifie les composantes culturelles et qu'on fasse ressortir leur spécificité. Les débats sur leur dimension optimale sont politiquement irrelevants, c'est l'objet de discussion préféré de sociologues entichés de statistique. Il est possible de coordonner les assemblées populaires à travers des délégués pourvus d'un mandat impératif, soumis à rotation, révocables et, surtout, munis d'instructions écrites rigoureuses pour approuver ou rejeter les points à l'ordre du jour des conseils locaux confédérés composés de délégués des différentes assemblées de quartiers. Il n'y a aucun mystère dans cette forme d'organisation. La démonstration historique de son efficacité a été faite à travers sa réapparition constante aux époques de transformation sociale accélérée. Les sections parisiennes de 1793, en dépit de la taille de Paris (entre 500.000 et 600.000 habitants) et des difficultés logistiques de l'époque (où le cheval était ce qu'il y avait de plus rapide) ont œuvré avec beaucoup de succès, en étant coordonnées par des délégués de sections au sein de la Commune de Paris. Elles étaient réputées non seulement pour leur efficacité dans le traitement des problèmes politiques, en se basant sur des méthodes de démocratie directe, mais elles ont aussi joué un rôle important dans l'approvisionnement de la ville, dans la sécurité alimentaire, dans l'élimination de la spéculation, dans le contrôle du respect du maximum des prix et dans beaucoup d'autres tâches administratives complexes.

Aucune cité n'est par conséquent trop grande pour ne pas pouvoir être innervée d'assemblées populaires avec des objectifs politiques. La vraie difficulté est dans une large mesure d'ordre administratif : comment entretenir les ressources matérielles de la vie de la cité ? Comment affronter d'énormes charges logistiques et tout le poids de la circulation ? Comment préserver un environnement salubre ? Ces problèmes sont fréquemment mystifiés au moyen d'une confusion dangereuse entre la formulation d'une politique et sa gestion. Le fait pour une communauté de décider de manière participative quelle orientation suivre dans une question donnée n'implique pas que tous les citoyens participent effectivement à la mise en œuvre de la décision. Par exemple, la décision de construire une route n'implique pas que tous doivent savoir comment on conçoit et comment on réalise une route. C'est le travail des ingénieurs, qui peuvent présenter des projets alternatifs, et les experts remplissent donc par là une fonction politique importante, mais c'est l'assemblée des citoyens qui est libre de décider. L'élaboration du projet et la construction de la route sont des responsabilités strictement administratives, alors que la discussion et la décision sur la nécessité de cette route, y compris le choix de son emplacement et l'appréciation du projet relèvent d'un processus politique. Si on garde clairement en tête la distinction entre la formulation d'une politique et son exécution, entre la fonction des assemblées populaires et celle des gens qui assurent la gestion des décisions prises, il est alors facile de distinguer les problèmes logistiques des problèmes politiques, deux niveaux habituellement entremêlés.

Commentaires : Toute véritable dynamique d'émancipation sociale dont le sens même s'incorpore dans un désir de faire surgir et vivre une démocratie plus évoluée, plus réelle et tangible, prend nécessairement naissance de conflits émergeant au sein des situations dans lesquelles nous entrevoyons par la même occasion la nécessité d'en dépasser les limites contextuelles. Dans les mégalopoles ou les grandes villes, entités engendrées par le besoin impératif du système capitaliste de rationaliser sa sphère de circulation (des forces-de-travail, des marchandises, des capitaux) sur une aire relativement restreinte (où se côtoient banques, super-marchés, services sociaux, de santé, axes de communication, centres technologiques,...), ces conflits sont prégnant, et sous-jacents à l'image pacifiée d'un conglomérat d' « identités » individualistes formant un tout massifié à l'image d'un vaste espace « parfait » collant à l'idéalisme de l'idéologie post-libérale. Les conflits sociaux avec un potentiel radical ne peuvent être issues d'un besoin d'affirmation superficielle d'identité (« culture bobo ») ou de revendications par exemple salariales émanant d'individus ou de groupes défendant donc certains intérêts (tout à fait gérables sinon souhaités par le système) mais d'une nécessité situationnelle, ou d'un désir formel, de dépasser un état d'encasernement limitant les individus dans des rôles qui ne conviennent pas à des besoins nouveaux de changer radicalement les modes de vie et/ou les rapports sociaux inter-personnels. Ces conflits dont il est nécessaire d'en assurer l'assomption à partir du moment où ils peuvent trouver au sein de l'ensemble social plus vaste une justification morale (hormis donc les actes de sauvagerie trop souvent commis à l'encontre de personnes de mêmes conditions que leurs auteurs et sans véritable espoir de transition sociale dans les « citées », comme en 2005), trouvent à s'exprimer dans les moments de crises sociales, lorsque les règles paradigmatiques de l'économie commandent aux hommes des sacrifices (incluant la négation de sa propre existence sociale) devenus insupportables. C'est dans de tels contextes que peut s'organiser une « décentralisation », dans la mesure où la souveraineté peut dans ces moments se réinventer dans ces actes sociaux et les initiatives associatives, et peut alors être à même de s'affronter au pouvoirs illusoires des centres de gestion que sont devenus les municipalités modernes des mégalopoles courroies de transmission de l'État et de la Rationalité capitaliste. Et ces formes de résistance pourront d'autant mieux le faire qu'elles sauront se fédérer, et ainsi préfigurer une autre forme de municipalité émanant de la volonté populaire et devenant garante des droits – et devoirs - inhérents à l'affirmation de la pluralité sociale la composant (maintenir l'équilibre des droits et des devoirs des personnes et communautés membre de la municipalité libre). En même temps que ces mouvement sociaux élaboreront l'alternative par la pratique, il sera donc nécessaire de redéfinir et de redéployer la notion d'autorité (message aux futures élites en tout lieux et en tout domaine !).

Murray Bookchin parle d'organiser la décentralisation en tenant compte de spécificités culturelles. Ces spécificités sont bien souvent réelles et palpables au sein des différents quartiers des villes et cités. Il s'agit donc d'asseoir une organisation sociale « alternative » par rapport à un certain nombre de propositions et d'actions émanant de la souveraineté municipale reconquise, d'une réorganisation démocratique basée sur des délégations de pouvoirs et des reconnaissances de responsabilités à des assemblées « populaires », expressions de ces entités géographiques et culturelles. Il est néanmoins nécessaire de faire en sorte qu'une telle organisation démocratique n'amène à encadrer de façon trop précise, et par suite autoritaire, la dynamique politique dans un schéma qui risquerait à terme de court-circuiter la réalité complexe des cités, et fasse sienne le principe de la nécessaire latitude à laisser à l'initiative personnelle et collective de rang inférieur dans tous les domaines de la vie : réinscription dans la vie populaire du principe de subsidiarité. Dans les situations actuelles vécus au sein des villes, il peut être réducteur d'affirmer comme seule solution d'émancipation une réorganisation démocratique dont l'élaboration ne pourrait venir que du pouvoir municipal (dont M Bookchin propose la conquête dans une vision devenue électoraliste). Le rétablissement du pouvoir populaire ne saurait être le fait uniquement d'assemblées de quartiers par exemple qui verraient le jour sous la férule d'un pouvoir municipal central reconquis par les urnes. Et on peut en outre arguer que le taux de participation à ce type d'assemblées de quartiers existant déjà dans certaines villes est le plus souvent assez faible et qu'il n'est pas sûr qu'il soit largement supérieur le jour où une municipalité « écologiste sociale » décidera d'en faire les lieux de décisions démocratiques sur tous les sujets concernant la vie de la société et de ceux/celles qui y vivent, au vue de l'actuel d'apathie généralisée et du recul net de l'esprit de responsabilité collective dans nos sociétés hyper-gérées. En d'autres termes, il faut être clair sur le fait que la délégation ne devrait pas être vue uniquement comme une élection de représentants à une chambre décisionnelle, fusse-t-elle municipale, mais comme une délégation de pouvoir au-delà de la limite de ce qu'une entité sociale peut être capable d'assumer ; il s'agit là du principe de subsidiarité qui élabore en même temps qu'une dynamique sociale d'auto-organisation, les « lieux » où s'affirment les autorités qui en sont en quelque sorte l'aboutissement ultime, pensée comme une élévation vers des formes d'excellence et de responsabilité, des strates représentatives d'une juste hiérarchie assumant de façon croissante la notion de devoir. Et ce principe devra s'appliquer de la base, des personnes et des petites collectivités, vers le haut en passant par toutes les organisations que ces personnes devront créer afin d'assurer leur existence loin du désert spirituel de la vie postmoderne. Nous ne devrons pas poser l'ordre municipal avant que ne se soit déployées les forces sociales dans une grande part de leur potentialité, et ce précédemment à la nécessité d'une circulation vitale de la puissance sociale, du bas vers le haut et vice-versa, le long d'un axe « lumineux » assurant l'équilibre de l'ensemble. Une municipalité, tout comme un État régional, national ou européen, ne pourront rien sans que ne réapparaisse au préalable un élan vitaliste au sein des peuples, puisé en ce qui distingue l'homme de l'animal et ce qui nous distingue des autres cultures, ainsi que dans notre Tradition. Leur rôle d'arbitre ne peut se déployer véritablement qu'au sein d'une société de personnes responsables !

Nous sommes encore dans une phase d'actions et de réflexions sociales coextensive à la réalité que nous vivons, et la vision que nous devons défendre de la politique est celle d'un pari fait sur un dépassement du système destructeur actuel (basé sur une accumulation folle et sans fin de capitaux), sans pour autant devoir formuler une idée précise d'un schéma d'organisation d'une société post-capitaliste (tout juste un schéma global comme j'ai pu le faire dans mon texte Res Publica Europensis). Les initiatives et mouvements sociaux surgis en opposition aux attaques faire contre nos valeurs éthiques européennes ainsi qu'en réaction aux problèmes graves liés à la déconnexion de la société moderne par rapport au biotope (droits et dignité des travailleurs – attaque contre le Code du travail -, pollutions, santé, crise des « migrants », sabordage de l'éducation, etc), peuvent trouver une convergence, une articulation à leurs diverses praxis dans des réflexions communes, des théories élaborées dans le cadre expérimental. Mais se donner un objectif précis de réalisation, par le haut, qui ne peut donc à terme que passer par la case « prise de pouvoir », même de façon « très démocratique », risque d'affaiblir ou d'affadir la dynamique politique contenue dans les mouvements sociaux. Plutôt que de proposer d'ors et déjà un schéma précis d'organisation de la société, nous devrions stimuler par nos actions et réflexions théorique et pratiques des attitudes politiques visant à étayer le fond des engagements personnels et collectifs (en atteignant les causes réelles et profondes des problèmes qui alors s'avèrent bien souvent liés entre eux par une même dynamique mortifère), et dont les formes d'organisation actuelles peuvent être diverses et celle à venir hypothétique (les assemblées communales font partis des possibles liées aux points de rencontres locales des diverses expériences sociales d'élaborations d'alternatives politiques et associatives mais d'autres structures démocratiques multi-dimentionnelles peuvent s'avérer plus en adéquation avec les réalités sociales et politiques vécus par les acteurs tel des organisations inter-communales de métiers par exemple, et ce donc au niveau du domaine privé de la fourniture du nécessaire à la vie personnelle et collective).

Quand à la taille des cités, comme le dit M Bookchin, ce n'est pas ça qui pose problème puisque face à un contexte de maximisation des profits (immobiliers notamment) et d'accroissement de l'individualisme dont les grands centres urbains sont les lieux d'accomplissement, nous avons à opposer la reconstruction de relations sociales directes dans des élaborations politiques réduites à la taille des rencontres entre personnes au sein d'expériences de résistances à l'Ordre actuel et de redécouvertes des antiques communautés humaines qui sont toujours capables de nous apporter l'équilibre qui aujourd'hui nous fait trop souvent défaut. Que ce soit à la « campagne » où dans les grandes villes, notre cadre de vie sera à l'image des relations sociales que nous aurons pu y faire vivre. Et donc à l'image d'une certaine forme de « citoyenneté » que nous aurons pu faire naître en osant le pari d'une politique libératrice et conquérante, symbole d'une puissance réaffirmée.

Murray Bookchin

Le citoyen véritable

Au premier coup d'œil, il peut sembler que le système des assemblées est proche de la formule du référendum, basé sur le partage de la prise de décision entre toute la population et sur la règle majoritaire. Pourquoi, dès lors, souligner l'importance de la forme de l'assemblée pour l'autogouvernement ? Ne serait-il pas suffisant d'adopter le référendum, comme c'est aujourd'hui le cas en Suisse, et de résoudre la question par une procédure démocratique apparemment beaucoup moins compliquée ? Ou alors pourquoi ne pas prendre les décisions politiques par la voie électronique - comme le suggèrent certains enthousiastes de l'internet - où chaque individu "autonome", après s'être informé des débats, prendrait part au vote dans l'intimité de son foyer ?

Pour répondre à ces questions, il faut prendre en considération une série de thèmes vitaux qui touchent à la nature même de la citoyenneté. L'individu "autonome", qui, selon la théorie libérale, représente, en tant qu'"électeur", l'unité élémentaire du processus référendaire, n'est qu'une fiction. Abandonné à son destin personnel au nom de "l'autonomie" et de "l'indépendance", cet individu devient un être isolé dont la liberté véritable est dépouillée des traits politiques et sociaux sans lesquels l'individualité est privée de chair et de sang... La notion d'indépendance, qui est souvent confondue avec celles de pensée indépendante et de liberté, a été tellement imprégnée du pur et simple égoïsme bourgeois que nous avons tendance à oublier que notre individualité dépend largement des systèmes de soutien et de solidarité de la communauté. Ce n'est ni en nous subordonnant de façon infantile à la communauté, ni en nous détachant d'elle que nous devenons des êtres humains majeurs. Ce qui nous distingue comme êtres sociaux, de préférence dans des institutions rationnelles, d'êtres solitaires dépourvus de toute affiliation sérieuse, ce sont nos capacités d'exercer une solidarité les uns par rapports aux autres, d'encourager l'autodéveloppement et la créativité réciproques, d'atteindre la liberté au sein d'une collectivité socialement créatrice et institutionnellement enrichissante.

Une "citoyenneté" séparée de la communauté peut être tout aussi débilitante pour notre personnalité politique que l'est la "citoyenneté" dans un État ou une communauté totalitaire. Dans les deux cas, nous sommes reconduits à un état de dépendance caractéristique de la petite enfance, qui nous rend dangereusement vulnérables devant la manipulation, soit de la part de fortes personnalités dans la vie privée, soit de la part de l'État ou des grandes firmes dans la vie publique. Dans les deux cas, et l'individualité et la communauté nous font défaut. Elles se retrouvent toutes deux dissoutes par la suppression du sol communautaire qui nourrit l'individualité authentique. C'est au contraire l'interdépendance au sein d'une communauté solide qui peut enrichir l'individu de cette rationalité, de ce sens de la solidarité et de la justice, de cette liberté effective qui en font un citoyen créatif et responsable.

Bien que cela paraisse paradoxal, les éléments authentiques d'une société libre et rationnelle sont communautaires et non individuels. Pour le dire en termes plus institutionnels, la commune n'est pas seulement la base d'une société libre mais aussi le terrain irréductible d'une individualité authentique. L'importance énorme de la commune est due au fait qu'elle constitue le lieu de parole au sein duquel les gens peuvent intellectuellement et émotionnellement se confronter les uns aux autres, s'éprouver réciproquement à travers le dialogue, le langage du corps, l'intimité personnelle et des modalités directes, non-médiatisées, du processus de prise de décision collective. Je me réfère ici aux processus fondamentaux de socialisation, d'interaction continue entre les multiples aspects de l'existence qui rendent la solidarité - et pas seulement la "convivialité" - tellement indispensable pour des rapports interpersonnels vraiment organiques.

Le référendum, réalisé dans l'intimité de "l'isoloir", ou, comme le voudraient les partisans enthousiastes de l'internet, dans la solitude électronique de sa propre maison, privatise la démocratie et ainsi la mine. Le vote, de même que les sondages d'opinion sur les préférences en matière de savons et de détergents, représente une quantification absolue de la citoyenneté, de la politique, de l'individualité et une caricature de la formation véritables des idées au cours d'un processus d'information réciproque. Le vote à l'état pur exprime un "pourcentage" préformulé de nos perceptions et de nos valeurs et non leur expression entière. C'est une réduction technique des opinions en simples préférences, des idéaux en simples goûts, de la compréhension générale en pure quantification, de façon à pouvoir réduire les aspirations et les convictions des hommes à des unités numériques.