Res Publica Europensis

par Yohann Sparfell

Ex: http://www.in-limine.eu

« L'esclavage prend de graves proportions lorsqu'on lui accorde de ressembler à la liberté »

Ernst Jünger

La modernité a eu pour principe de nous asséner une « vérité » qui aurait été l'ultime vérité: l'humanité aurait atteint ses propres profondeurs en accomplissant son destin. L'histoire serait parvenue à sa fin et nous aurions eu la pleine maîtrise du monde en acquérant la possibilité de le façonner sans limite pour notre usage. Il s'est agit d'une révélation, d'une forme de « religion », dévoyée, dans le sens où au travers elle nous imaginons un monde issu d'une création ; mais d'une création de notre fait, d'une Raison imaginative qui outrepasse le sens de la liberté.

Le Progrès nous a emmené là où nous en sommes actuellement: l'accomplissement de l'humanité, donc en quelque sorte, sa fin, son obsolescence par conséquent. Car en effet, c'est une conséquence dont nous ne pourrions en contester le terme. Le temps fut venu de faire table rase, et d'opposer une prétendue supériorité du post-humain à l'antiquité crasse d'un vieux monde enraciné et... trop humain. La prétendue spiritualité derrière laquelle se cache cet élan maudit de création puis de destruction nihiliste est bien dans l'air du moment, mais plutôt au sens où elle n'est plus attachée à rien, où elle se prend d'une irrésistible envie de voler entre les nuages des rêves de puissances et des désirs de se prendre pour Dieu. Mais alors, est-ce encore une spiritualité ? Cela en tient lieu à partir du moment où elle tâche de nous « élever » vers une croyance envers un monde où l'homme, sans limite, aurait la maîtrise de tout ce qui l'entoure, de lui-même, de sa propre vie comme de sa mort. Mais il faut bien distinguer la croyance du mirage. Et la spiritualité des temps postmodernes, aboutissement de la modernité « libérée » des croyances et des dogmes surannées, n'existe qu'en rapport au mirage, parce qu'elle ne pose d'emblée aucune limite à son champs d'action, à sa tendance à fonder un monde-exutoire pour l'individu « libéré ». Une spiritualité qui rend honneur aux instincts insatiables de l'homme, qui tend à l'abaisser et non à l'élever, bref, une spiritualité à l'envers. Nous pourrions dire à son propos qu'elle n'est donc pas liée à une espérance céleste de l'homme, qu'elle ne se situe pas sur les sommets, mais a contrario au sein des profondeurs liquides où tout se mêle, se confond, et où rien d'autre ne compte que l'illusion d'une indépendance conquise au prix du sang des peuples de l'Europe qui a porté pourtant en son sein, originellement, un tout autre humanisme.

En sacrifiant à une « spiritualité » dévoyée, à un « humanisme dévergondé », l'on pèche effectivement par excès, et l'on met en péril l'âme et l'équilibre de notre civilisation et, aussi, la terre qui la porte depuis des millénaires : l'Europe. Comment pourrions-nous sauver, en la réaffirmant, cette civilisation qui porte en elle l'espoir sans fin d'un humanisme garant de la personne et de sa singularité ? En nous y inspirant de nouveau – une fois évacuée le pseudo-humanisme des Lumières et des droits-de-l-homme – afin de prendre goût et passion, de nouveau, pour le soin et le progrès de notre Europe et de ceux qui la font depuis des générations. Mais quelle est cette Europe que nous pourrions fonder si tant est que nous en ayons encore la force ?

La singularité

À partir du moment où il nous fallut engendrer un monde pour l'homme « libéré » de ses attaches et de ses appartenances, il fallut bien dans le même temps engendrer cet homme lui-même. Si l'homme n'est plus cette créature qui se doit de rendre grâce à son Créateur, en poursuivant sans fin sa quête de vérité, alors il tend à devenir le créateur lui-même, celui d'un monde fait à son image, ou du moins à celle qu'il imagine être la sienne.

À partir du moment où il nous fallut engendrer un monde pour l'homme « libéré » de ses attaches et de ses appartenances, il fallut bien dans le même temps engendrer cet homme lui-même. Si l'homme n'est plus cette créature qui se doit de rendre grâce à son Créateur, en poursuivant sans fin sa quête de vérité, alors il tend à devenir le créateur lui-même, celui d'un monde fait à son image, ou du moins à celle qu'il imagine être la sienne.

Notre monde, celui de la modernité, a ceci d'étrange qu'il est bel et bien le nôtre, celui issu des délires de nos imaginations idéologiques depuis près de trois cent ans. Mais comme tout ce qui est conçu, il se devait d'être achevé, de tendre vers une sorte de perfection. Ainsi le monde est devenu une certitude, rassurante. Il est devenu possible tout à coup de pouvoir le concevoir, c'est-à-dire de se donner la possibilité d'en extraire toutes les fonctions sous des formes mathématiques – les mathématiques ne sont pas l'expression tout entière de la vérité mais seulement un langage permettant de modéliser la réalité telle que l'on est supposément capable de le faire à un moment donné. Ainsi, le monde est explicable, commensurable, limité. Il devient par conséquent possible d'atteindre la « vérité », et enfin pense-t-on de pouvoir se reposer, s'endormir sous les fatras de nos rêves utopiques.

Dans un monde ainsi imaginé, il n'y a plus de place pour l'incertitude, l'intranquilité, la quête de sens. Il n'y a plus qu'une immanence froide au sein de laquelle se doit de se loger l'humain, d'y demeurer. Et c'est ainsi que les demeurés tendent à se ressembler en se rassemblant dans un esprit grégaire. L'individu est né par le fait qu'il fallait qu'il s'adapte, non pas tant à ses conditions réelles, biologiques, sociales, politiques, mais à des préjugés pour lesquels il tendit à s'uniformiser. Le « tous pareil » fut le nouveau credo d'une modernité qui, de par sa nécessité de rationaliser son espace, et son temps, engagea la création d'un homme-individu d'une espèce bien déterminée. Au nom d'un tel monde, de telles certitudes « scientifiques », que n'avons-nous pas brisé comme espérances ? Combien d'étoiles n'avons-nous pas éteintes, étouffées par une « vérité » suffocante ?

Bien entendu, tout monde humain appelle une certaine normativité des comportements, une certaine homogénéité des mœurs, au nom de principes communs. Mais ceci ne fonde en aucune manière une uniformité du cœur des hommes. Chacun de ceux-ci en effet est invité par notre tradition gréco-chrétienne européenne à une recherche personnelle de la vérité, tout en maintenant le soucis constant d'adhérer à des valeurs civilisationnelles. Le principe de cette adhésion est donc d'assurer et d'accroître idéalement la pluralité des formes personnelles et collectives de quêtes pour la vérité. La vérité n'étant pas définissable en dernier lieu - par conséquent elle se dérobe perpétuellement lorsque l'on tente de la figer - l'identité ne peut se définir que conditionnellement. Cette dernière n'est qu'une forme que prend une résolution face à la responsabilité qu'a une communauté humaine, dans le temps et en un lieu, d'absorber la diversité sous une nécessité ontologique : celle de la quête de vérité et du maintien de l'espérance dans la vie de cette communauté. L'identité en ce cas est liée à l'émergence et la diffusion de l'énergie émanant de la diversité humaine au sein de l'interrelation formée par la communauté. Tout le contraire d'une identité conçue comme imposition d'une forme d'espérance qui s'apparente bien plus à un destin commun soumettant chaque homme à un but. Dans le premier cas, la dynamique vitale émerge du moyen qu'à l'homme de progresser, dans le second, cette dynamique s'essouffle dans le but imposé.

Ce but nous ramène à l'individu et à ce qui l'identifie à un autre individu : la défense de son intérêt. Au nom de ce préjugé, car c'en est un, nul nécessité ne peut apparaître quant au maintien de la diversité culturelle et personnelle au sein de l'humanité, sinon de façon exutoire – le ressentiment dû à la vue provocante de ce qui paraît différent. L'utilitarisme effrénée pour lequel on a fondé un monde uniforme et figé, et le doute insupportable dans lequel s'enfonce la civilisation postmoderne vis-à-vis de la croyance en la toute-puissance de l'intérêt individuel comme moteur de ce monde, pousse désormais l'individu européen à ne plus croire en lui-même. Il ne peut plus se situer dans une civilisation singulière et devient par là-même flottant, « liquide » comme disait ZigmuntBauman.

Il ne peut en être de même de la personne, enracinée dans une réalité, une civilisation, une certaine forme d'espérance. Il ne peut en être de même de celui pour qui le chemin mérite plus nos attentions que le but à atteindre qui toujours véritablement se dissipera à mesure que l'on s'imaginera l'approcher. Le monde ne se construit qu'illusoirement d'après nos mythes. S'il était particulièrement courant de le faire en des temps très anciens, aujourd'hui nous le faisons en nous appuyons sur une « raison » disproportionnée, en rejetant toute limite pourtant inhérente à notre réalité. Nous avons mis sur pied un système de pensée inventant un monde à notre usage. Ce monde n'est plus celui de la personne, d'un homme conscient de ses propres limites, mais de l'individu mu par ses seules envies d'avoir la pleine maîtrise sur son destin.

Chaque personne est pour elle-même une parcelle d'absolu, et pour le monde une parcelle de relativité. C'est la raison pour laquelle son accomplissement représente à l'égard de la « personnalité » de Dieu une nécessité, une sorte d'obligation vis-à-vis du reste de la Création – et par conséquent du reste de la communauté dont est membre la personne. Entraver cette liberté, car il s'agit là de la seule et véritable liberté, revient à nier la présence de Dieu dans l'Univers, le monde en Dieu et Dieu en chaque partie du monde. L'accomplissement est la dynamique qui porte le « monde » - l'univers comme les mondes humains – et la personne possède en elle-même cette capacité « naturelle » à pouvoir se déployer, à l'image, inversée, de Dieu par l'Univers ; c'est en cela que l'éducation a un rôle si fondamental et profond au sein d'une civilisation comme la nôtre en Europe et qu'il est nécessaire d'élever au rang de priorité pour sa nouvelle renaissance.

Si l'homme ne prend pas acte de cette nécessité, il n'octroie au monde, par répercussion, qu'une « valeur » insignifiante, et surtout insensée – d'où alors la possibilité d'en exploiter les ressorts. Le sens que collectivement, en tant que civilisation, nous donnons au monde, à notre monde, est lié au sort que nous réservons à la personne, au respect, ou non, de sa singularité. De la pluralité des aventures personnelles naît un monde dont les principes, les valeurs, reposent sur la liberté et l'intensité par lesquelles ont pu, et peuvent, s'accomplir ces aventures en harmonie avec toutes les autres.

Des singularités qui ont la faculté de pouvoir s'affirmer, s'épanouir autant que faire ce peut, portées par l'espérance en l'avenir, cela procède d'une singularité générale de cette civilisation qui donne à l'humain une place plus haute, et différenciée par rapport au reste de la Création, que n'apporte aucune autre civilisation. Ainsi en est-t-il de notre civilisation européenne. Au regard de ce principe au moins deux fois millénaire, l'Europe est digne de se donner par elle-même en ce troisième millénaire naissant une organisation sociale, politique et « religieuse » qui la pousse en avant sur la voie de l'espérance et de la puissance.

L'autonomie personnelle et communautaire

L'homme n'est une personne qu'à partir du moment où il s'intègre, consciemment ou pas - et consciemment est pour le mieux - aux communautés qui lui apportent les soutiens nécessaires à sa propre réalisation. Ces soutiens, quels sont-ils ? L'ensemble de ce qui peut lui permettre de s'affirmer parmi les siens (éducation, savoirs, etc) et par la suite, de lui donner l'occasion de saisir ces opportunités de la vie par lesquelles il aura la chance de s'élever par-delà lui-même et ainsi dépasser ses appartenances. Ce dépassement n'est pas une négation. Élever un être humain, ce n'est pas le jeter dans les airs. C'est tout au contraire l'accompagner vers son accomplissement et l'affirmation de sa propre personnalité, irréductible à tout autre. C'est en cela que la personne « dépasse » ses appartenances : par l'assomption de l'ensemble de ses identités, telles que définies prioritairement plus haut.

Mais un tel paradigme ne peut se concevoir que si l'on se réfère à un certain progrès accompli au sein des communautés humaines. Faire mention à ce moment d'un progrès humain lié à la faculté pour les singularités d'accéder à leur auto-réalisation, c'est de notre part s'attacher à des valeurs qui sont celles de la civilisation européenne : l'homme doit trouver en lui-même les ressources qui lui permettront de se dépasser et de trouver son Salut. Cela implique de ne plus seulement se référer aux mythes fondateurs de notre civilisation, incontournables d'une certaine façon, mais à ce qui fonde l'âme de cette civilisation : la quête pour la vérité. Le monde, tout comme l'homme, comme chaque personne, reste toujours à découvrir, par nous-même, par lui-même, par elle-même. Mais il ne s'avère possible de le faire que si l'on a les pieds bien ancrés sur notre sol, dans la réalité qui nous fonde et peut être à même de nous élever par la suite. La vie est une recherche, de soi-même et de la vérité sur le monde, et il n'est possible de la mener qu'en accédant à une plus ou moins grande part d'autonomie. Et l'autonomie n'est pas l'indépendance, ni l'autarcie. Elle peut se concevoir comme une dialectique.

L'auto-réalisation implique une connaissance préalable de soi, une recherche de la vérité qui n'est pas dirigée uniquement vers l'extérieur de soi, mais aussi vers l'intérieur. Connaissance et vérité, renaître au travers de l'assomption de ce que l'on est véritablement, c'est ce qui stimule l'espérance. C'est aussi ce qui nous porte vers l'autonomie, vers une maturation et l'élévation de l'esprit, vers la possibilité de se désenclaver de sa « gangue » tout en restant soi-même, en bref, d'exister – ex, hors, du stare, immobilité. C'est proprement affirmer son identité personnelle, tout en donnant aux identités collectives qui ont nourri les prémisses de notre humanité la valeur de repères dans le cheminement de la vie - nous ne saurions partir de rien mais toujours d'un « là ». « Connais-toi toi-même ! », à condition de pouvoir en permanence se ressourcer à ce qui alimente notre besoin de nous enraciner dans une réalité rassurante : nos communautés d'origine.

La vérité est unique, mais diverse la façon de l'aborder. Et tant que cette diversité existe, existera aussi l'espérance d'approcher toujours plus de la vérité, pas à pas, munis de notre propre vision du monde. Ainsi armés, nous pouvons avancer sur le chemin de nos accomplissement personnelles, de notre autonomie, tout en enrichissant nos communautés de nos expériences et de nos diversités. En se découvrant soi-même, l'on découvre l'autre, le prochain, ceux de sa race, de son métier, de sa patrie, puis l'on peut alors partir à la découverte du lointain, l'aborder en toute confiance, de soi-même et de ses propres capacités.

Comme nous l'avons dit plus haut, la quête d'autonomie est une dialectique : nos communautés sont les soutiens nécessaires, les sources de nos espérances, les causes immobiles de nos engagements, tandis que ces derniers représentent des sauts dans l'inconnu qui sont autant d'espoirs vers une élévation de nos âmes. La liberté, lorsqu'elle n'est pas dévoyée, s'alimente de ce besoin irrésistible de dépasser les immobilismes inhérents à ce qui existe depuis fort longtemps, à ce que les hommes ont fondée depuis les temps immémoriaux. Mais elle ne peut le faire qu'en sachant très bien qu'il lui faut pourtant s'y appuyer, s'y inspirer afin de, non pas engendrer le même, mais quelque chose de toujours supérieur, quand bien même cela ne serait que faux-pas.

Comme nous l'avons dit plus haut, la quête d'autonomie est une dialectique : nos communautés sont les soutiens nécessaires, les sources de nos espérances, les causes immobiles de nos engagements, tandis que ces derniers représentent des sauts dans l'inconnu qui sont autant d'espoirs vers une élévation de nos âmes. La liberté, lorsqu'elle n'est pas dévoyée, s'alimente de ce besoin irrésistible de dépasser les immobilismes inhérents à ce qui existe depuis fort longtemps, à ce que les hommes ont fondée depuis les temps immémoriaux. Mais elle ne peut le faire qu'en sachant très bien qu'il lui faut pourtant s'y appuyer, s'y inspirer afin de, non pas engendrer le même, mais quelque chose de toujours supérieur, quand bien même cela ne serait que faux-pas.

Les communautés ont besoin de vivre par elle-même, en toute autonomie. Et elles ne peuvent construire cette autonomie que si elles permettent à leurs membres d'accéder eux-mêmes à une part la plus large d'autonomie. Ce qui implique une responsabilité de leur part, et de la part des communautés à leur égard. Tout ceci va évidemment à l'encontre, radicalement, des tendances actuelles au sein de notre monde individualiste. C'est que les hommes y sont sensés être hommes par eux-mêmes, en ne considérant que leur nature organique, et en niant les attaches qui pourtant les a fait être tels. Nul n'est vierge de dettes envers ses prédécesseurs !

L'autonomie, comme beaucoup de concepts de nos jours, est bien mal comprise par nos contemporains. On la confond avec l'indépendance. Or, l'autonomie est cette aptitude à trouver à partir de soi dans son environnement propre les conditions de sa perpétuation et de sa croissance. Elle requiert par conséquent une inter-dépendance entre les divers éléments « habitant » un espace donné. Ce qu'il est important d'admettre, c'est surtout qu'elle implique deux attitudes qui semblent non sans raison antinomiques, mais qui peuvent aussi paraître par certains égards complémentaires : d'une part le besoin de maintenir l'acquis, c'est-à-dire l'instinct féminin de conservation, de compassion, de soin, de statisme, et d'autre part le désir viril de conquête, de victoires, d'extension, d'adaptation aux défis lancés par de nouvelles conditions de vie.

En réalité, l'autonomie est un idéal reposant sur le principe de liberté. La personne qui se construit, qui s'émancipe par la même occasion des lourdeurs de la tradition, trouve en elle-même - à condition d'avoir reçu une éducation le lui permettant – des ressorts singuliers, des aptitudes particulières, qui lui fournissent maintes opportunités de pouvoir s'affirmer et se détacher de la collectivité. En cela, elle se libère. Mais, en se libérant, elle s'attache simultanément d'une autre manière à sa, ou ses communautés, par le biais de la place qu'elle y trouve, et qui lui correspond. Il s'agit là d'une reconnaissance de ses pairs qui lui est à un moment indispensable afin de se voir garantir son statut et sa liberté conquise. L'autonomie est une quête de liberté et de vérité, elle invite à constamment s'engager sur la voie solaire de l'élévation de soi et de l'affirmation de son être, de la conquête tant spirituelle que matérielle, tout en défendant ce qui fonde et perpétue par son pouvoir générateur cette quête : la tradition, la Culture communautaire.

Si l'autonomie est un détachement, celui-ci ne peut être qu'apparent car elle ne trouve de dynamique que dans les communautés qui l'incitent au niveau personnel pour elle-même, pour leur propre autonomie. Une séparation telle qu'on l'entend dans notre époque individualiste et décadente n'est qu'illusion dans la mesure où l'homme séparé, aérien, identique, est une foutaise inventée par des idéologies qui ont pensé que celui-ci n'était avide que de ses intérêts. Or, c'est bien à toute autre chose à laquelle songe l'homme en marche vers son avenir – et non son futur, tout tracé -, quelque chose pour laquelle il serait prêt à donner sa vie en dernier ressort : son honneur, qui soumet sa vertu à l'épreuve.

La tendance naturelle des communautés vers l'autonomie, lorsque bien sûr celle-ci n'est pas contrariée par des assauts extérieurs, se conjugue donc nécessairement avec un ordonnancement des facultés qui la composent. La culture dite « populaire » est un vaste tableau représentant au moyen d'une palette d'expressions diverses et variées la façon traditionnelle de répartir les rôles et compétences, un ordre nécessaire dans une société humaine.

Diversité et inégalité : les deux mamelles de la justice

La diversité humaine, tant eu égard à la personne qu'à ses communautés, est un facteur qui, contrairement à l'approche néo-libérale mercantiliste, doit être vu comme une véritable chance. En effet, dans nos sociétés actuelles consuméristes, la nette tendance est de niveler toutes différences afin d'accroître la possibilité pour les marchés mondialisés de pénétrer l'ensemble des territoires – au sens large – renfermant des consommateurs potentiels (ceux qui ne sont pas solvables n'étant alors soumis qu'au pillage de leurs ressources). Or, dans une toute autre optique, qui est celle d'une élévation du potentiel humain dans un but de véritable progrès, tant spirituel que matériel, le fait même de la diversité humaine avec toutes ses conséquences fournit une base sur laquelle fonder une civilisation plus haute, plus humaine. Nous nous devons d'insister ici sur le fait que cette notion de « progrès » dépend du caractère singulier de la civilisation au sein de laquelle elle fut culturellement - la Kultur - élaborée ; en ce qui nous concerne, il s'agit bien d'une vision européenne qui est la nôtre.

Le déploiement d'énergie qui est à même de pouvoir jaillir de la « base », de l'entrelacement des diverses singularités composant le monde humain, et intégrant la faculté de donner à la notion de progrès un sens aléatoire, non prédestiné, résulte directement d'un ordre fédérateur organisant les forces sociales horizontalement et verticalement. Nous pouvons alors parler d'une certaine vision de la justice, dont le sens aujourd'hui est lié à la soumission aux préjugés sur l'homme, établis depuis près de trois cent ans par des idéologies déconnectées de toute réalité, désincarnées. A contrario du sens moderne qui lui est donné, la justice se rapporte bien plutôt au bon ordre, à la possibilité donnée à chacun de trouver sa place au sein de communautés humaines interdépendantes. De cette condition découle une plus forte probabilité de définir le Bien commun : la dialectique entre le particulier et le collectif dans le sens d'un progrès désiré, et non envié. Tant la diversité des personnes au sein des métiers, des associations professionnelles ou autres, que la diversité des régions et des nations au sein de l'Europe, œuvrent à une plus forte possibilité d'intégration des différences, dans la mesure des règles communes, et à une plus grande puissance d'adaptation et d'efficience de la base vers le haut de toute l'organisation sociale.

Une telle vision des choses ne fait pas abstraction de l'inégalité fondamentale entre les êtres humains. C'est d'ailleurs sur elle que repose une autre conception de la justice, une conception qui fait référence à la réalité, et qui s'efforce de donner à chaque personne la place et le rang qui lui est dû pour une harmonie de l'ensemble. Cette justice croit au respect, et n'ambitionne pas de faire de chacun plus ou autre qu'il ne pourrait être. Une telle démarche va dans le sens d'un accroissement de l'efficacité et de la motivation, tant dans le domaine économique que politique. Du moins pour ce dernier à la condition que l'on en donne une toute autre définition que celle qu'il a pris de nos jours : politique politicienne des partis et d'une pseudo-démocratie. Il y a des personnes dont les aptitudes ne permettent pas de grandes élaborations théoriques ni ne comportent de fortes possibilités d'intégration des données d'une réalité plus ou moins vaste et complexe. Ceux-là n'en sont pas pour autant à mépriser comme a tendance à le faire l'esprit bourgeois. En redonnant toute sa place, son honneur, au travail manuel, et en organisant une saine hiérarchie en son sein et en fonction de chaque métier, il devient alors possible d'éprouver pour la personne un sentiment de satisfaction dans la mesure où elle entrevoit une perspective de reconnaissance.

Nous pouvons en outre ajouter qu'une telle conception peut s'appliquer entre les métiers eux-mêmes dont les différents rôles pourraient alors bénéficier d'une reconnaissance plus globale au sein des communes et des régions. L'œuvre de tel ou tel au sein de l'entité communautaire supérieure aurait alors tout son sens du point de vue du Bien commun. Ce qui s'applique aux corps de métiers peut s'appliquer aussi par exemple aux quartiers au sein des communes, permettant par là-même d'évacuer la vindicte de la « bien-pensance » au sujet d'un « populisme » forcément irrationnel et intolérant. Le principe qui préside à une telle organisation est que chaque singularité puisse s'exprimer et se confronter aux autres dans une recherche perpétuelle d'équilibre et de définition du sens commun à donner à ce que l'on fonde ensemble. Le lien que l'on peut en faire avec la recherche permanente de la vérité n'en devient que plus évident. Il n'y a aucune certitudes sur la nature humaine, seulement des principes à faire évoluer en fonction des situations rencontrées par les différentes communautés et leur interrelation.

L'inégalité n'est donc pas un facteur de ségrégation, d'irrespect ou de mépris, de discrimination, dans une société dont les principes reposent sur l'harmonie entre les différentes singularités humaines. La séparation ne se situe pas entre certains membres de la communauté et les autres, ou entre certaines communautés, telle une indépendance imposée de facto, et d'après une évaluation discriminatoire. Certaines expériences passées ont failli et il ne serait utile de s'en référer que pour en tirer les conclusions qui s'imposent : au-delà de la nécessité de hiérarchiser selon la diversité humaine, il apparaît comme d'une toute autre obligation, d'un autre niveau mais supérieur, d'intégrer cette diversité dans la bonne marche de l'ensemble, dans une vision du Bien commun. C'est cette « obligation » qui émane de nos valeurs en Europe depuis la Grèce antique, qui dirige nos âmes vers toujours plus d'humanité.

Mais il faut bien se garder de considérer toute « obligation » principielle de ce type comme émanant, ici en Europe, d'un quelconque utilitarisme vouant l'humanité à un strict productivisme de « bien-être ». Ce qui serait manquer toute transcendance et n'évoquer que la matérialité immanente en laquelle s'enfermerait toute vie. Nous ne nous intéresserions qu'au chaudron divin Undry et non au dieu Dagda qui donne une toute autre nature à sa divine cuisson que la production indéfini d'être qui peupleront les mondes d'en-bas. Pour grand pourvoyeur de vie qu'il est au travers de ses dons de résurrection et de maître de la Roue cosmique, il est aussi le possesseur de la harpe magique Uaithne, Harmonie ! Cette harmonie, que l'on ne sait possible en ce bas-monde, est en réalité une quête incessante tendue vers la vérité et la perfection. C'est une conscience envers l'Être qui pour être dans le monde dans sa plus infime parcelle, et le monde lui-même dans son entièreté, n'en est pas moins différent du monde car Supérieur à lui.

Par conséquent, après avoir déniché les conditions d'une véritable justice, serait-il souhaitable de préciser d'où elle devrait émaner au sein de la société humaine. Eh bien ce lieu est l'ensemble de la société elle-même, l'interdépendance horizontale et verticale qui structure la diversité des personnes et communautés. Elle ne se déverse pas d'une hauteur imaginaire, d'utopies désincarnées, sur le monde comme un flot de « vérités » par rapport auxquelles il nous faudrait régler autoritairement le monde humain. Les utopies « libérales » des Lumières portaient en elles cet autoritarisme, contrairement à ce qui est admis en leur nom, car elles se sont efforcées d'imposer une vision sur l'homme et une organisation correspondante, au nom de la « liberté », uniquement utilitaristes et contractuelles, donc individualistes. La justice doit être la dynamique du monde, diffusée dans toutes les strates de la société, et mue par l'idée universelle du Bien commun qui s'est inscrite dans nos valeur européennes depuis plus de deux milles ans.

Les lieux et enjeux de l'autorité

S'il peut paraître indispensable au sein d'une société dite « organique » qu'elle soit innervée de l'esprit de justice afin d'en tirer la force nécessaire à sa propre perpétuation, cela ne se peut que dans la mesure où l'autorité est présente à chacune de ses strates et organes. Il est en effet puérile de penser que la justice pourrait comme par enchantement apparaître de l'auto-organisation d'hommes « libres » et égaux. Ceci est un rêve révolutionnaire d'un autre âge désormais. Pour toute justice il faut un garant. L'autorité est justement ce qui apporte la garantie aux hommes et à leurs communautés qu'il leur sera toujours possible d'atteindre à leur accomplissement, à la réalisation d'eux-mêmes eu égard la nécessité et leurs désirs de vie. L'homme ne se suffit pas à lui-même, les communautés de base non plus. Il leur est donc indispensable de partager, d'échanger, de coopérer, de s'entre-aider, de s'affronter dans le but de maintenir et d'approfondir. Mais l'ensemble de ces actions ne peuvent parfois non plus suffire pour mener à bien les buts assignés. Et cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit par exemple de jeunes personnes n'ayant en eux ni le savoir et les connaissances requises, ni même une vision claire sur les objectifs qui seraient les leurs en fonction de leur personnalité et aptitudes. Il existe pratiquement et quasi nécessairement pour tout acteur de la société un point d'achoppement en un temps donné de sa vie en lequel il se mettrait volontiers sous les auspices d'une plus haute instance. Nous avons tous besoin à un moment ou à un autre de soutiens et d'encadrement qui nous permettent de palier à ce que nos propres forces ne sauraient fournir. Et nous nous référons en cela à la simple constatation depuis l'origine de l'humanité que l'homme, outre le fait qu'il est limité physiquement et psychiquement, a toutes les peines du monde à s'imposer par lui-même des limites à son action sans qu'il ne soit nécessaire d'en appeler à une entité supérieure, et ce bien souvent vis-à-vis des autres.

L'autorité est cette entité supérieure qui à tous les niveaux de la société devrait garantir et organiser la justice. De la famille à l'État, l'autorité a pour fonction de commander, de dicter la conduite de l'ensemble lorsqu'il s'avère indispensable de faire appel à elle, c'est-à-dire lorsque les membres de la communauté en question ne peuvent plus trouver en eux-mêmes ni les moyens ni la volonté nécessaire afin de parer aux infortunes. L'autorité se doit par conséquent de pouvoir fournir une force supérieure à la somme de celles composant la communauté, en combinant deux éléments : d'une part, l'apport de l'expérience acquise par les générations passées maintenue vivante et concentrée par les élites en chacune des cellules communautaires et, d'autre part, l'irradiation dont peut faire preuve un centre en lequel est contenu comme dans un écrin la conviction, l'espérance, d'hommes assemblées depuis l'origine pour leur propre élévation d'esprit. L'autorité n'est pas effectivement à confondre avec l'autoritarisme, chose somme toute fort courante de nos jours, parallèlement et paradoxalement, du moins en apparence, avec le laxisme. Là où ne se rencontre plus aucune autorité, ne peut alors fleurir comme du pissenlit que son travestissement tout comme le contraire de celui-ci, tous deux issus d'une notion dévoyée de la liberté.

Le manque, inhérent aux hommes et à leur condition, ainsi qu'à ses communautés de bases constituées afin d'y palier jusqu'à un certain degré, est en vérité non aléatoire. C'est un fait constant dont ne saurions que tenir compte dans le but de fonder une société humaine assise sur le réel et non une quelconque utopie. La réalisation totale de l'être implique, par conséquent, de s'insérer, tant pour les hommes que pour ses communautés, dans un ensemble plus vaste de compétences et de rayonnement. Dans ce schéma, l'autorité apparaît pour ce qu'elle est : la médiation entre l'entité sociale et sa possibilité plus haute de réalisation. L'autorité est indispensable au sein d'une société, et d'autant plus que celle-ci est la société européenne que nous voudrions refonder eu égard à notre histoire et notre singularité civilisationnelle, ou en un autre terme : notre « tradition ».

L'autorité est un axe qui relie les hommes entre eux, et ceux-ci à la source de leur tradition. Elle est ce lieu quasi sacré d'où émane l'espérance en la perfection et l'élévation des hommes. Elle est à même de produire envers l'expectative qu'ont les hommes pour leur propre accomplissement - dans un monde sain, cela s'entend – un ordre, une voie de réalisation maintes fois pratiquée et enrichit par la vie et l'œuvre des générations passées. Elle ne saurait donc être confiée aux premiers venus. Chaque communauté aura à reconnaître parmi elle ses meilleurs et plus expérimentés éléments afin d'assurer cette mission. Leur présence suffira alors à donner à l'ensemble de la cohésion et de l'assurance pour l'affirmation possible de chacun. Tout comme les vins, c'est ainsi que l'on se doit de pratiquer l'élevage des hommes : en cultivant silencieusement le terrain de la vie personnelle et commune afin d'en tirer les plus grandes qualités par l'âge et la raison.

L'autorité est donc à la tête de chacune des communautés sociales ce par quoi celles-ci trouvent une cohésion et une protection assez efficace afin de faire perdurer en son sein une synergies entre ses membres. Elle représente pour ceux-ci un moyen et une nécessité du fait de leur insuffisance ontologique. Son rôle n'est donc pas d'être omniprésente, se mêlant de ce que chacun peut accomplir seul ou en coopération sur le même plan, mais de palier à cette insuffisance en organisant l'espace et le temps en lesquels se jouent toutes les actions quotidiennes. L'autorité a un rôle « secondaire » vis-à-vis des membres de la communauté, un secours vers lequel l'on peut tendre à tout moment ou faire appel, tout en étant pourtant l'axe autour duquel tourne toute vie sociale dans un ensemble donné, plus ou moins restreint.

L'enjeu en réalité pour l'autorité au sein d'une communauté est, en complément de ce qui a pu être dit plus haut, d'insuffler la vie politique en celle-ci. Lorsque nous parlons ici de politique, nous ne faisons évidemment pas mention à la tartuferie actuelle qui passe pour en honorer le nom : la vie politicienne concernant surtout ceux qui ont osé réaliser un véritable hold-up sur nos vies au bénéfice d'un ultra-libéralisme des monopoles et autres oligarques. La politique est un art, celui qui sait mettre en œuvre et ordonner les expressions des diverses volontés des personnes prenant part à la vie de l'Agora dans chacune des communautés. La politique est l'autorisation en même temps que la limite : chaque avis, chaque intention se doit de pouvoir s'exprimer, mais à un certain moment il s'avère nécessaire de trancher. C'est à ce moment que l'autorité affirme le plus clairement sa présence, une présence indispensable à l'harmonie de l'ensemble ; ce qui témoigne d'autant plus du rôle incontournable qu'elle a en permanence vis-à-vis de toute construction sociale communautaire quant à la faculté de lui donner une certaine pérennité. Il faut du temps pour construire une autorité, et ceux qui auront la charge d'en assumer le rôle, de la base au sommet de la pyramide hiérarchique, devront être reconnus les premiers.

Les poupées russes de la subsidiarité

La politique, au vrai sens du terme, peut être perçue avec raison comme une forme de consécration de l'autonomie, l'expression d'un vitalisme qui trouve ainsi à apparaître et s'affirmer dans un contexte permettant à chaque participant de se dépasser par la confrontation, la concurrence, la coopération et l'échange. Le sens même de la politique dépasse allègrement les questions liées aux nécessités vitales, mêmes si celles-ci en forment en quelque sorte la trame de départ. L'autorité, outre le fait qu'elle doive maintenir la condition de possibilité d'une vie politique riche dans la communauté, a aussi pour charge d'insuffler sans cesse en son sein l'exigence envers soi-même de dépassement et de réussite. Cela implique, au vue d'une autorité telle que nous l'avons décrite plus haut, que cette « réussite sociale », loin de ressembler au spectacle d'une cupidité arborée ostensiblement, engage moralement ceux qui en bénéficient vis-à-vis de l'ensemble de la communauté. C'est par rapport à cette vision, incluant l'influence quasi spirituelle de l'autorité, que l'on peut dire de la communauté qu'elle est un corps vivant, un organe complet, fonctionnant pour le bien commun de chacune des cellules le constituant. C'est une organisation de type moral, non point utilitaire. Son âme est une parcelle de l'effort incessant de l'humanité vers son auto-dépassement : un type bien concret d'humanisme.

Mais dans un groupe humain circonscrit à une certaine tâche pour laquelle il s'est institutionnalisé au plan local en tant qu'élément organique stable, la politique trouve à un moment donné ses limites que seule une coopération à un degré plus élevé peut franchir. Toute construction humaine a ses propres limites et, à moins d'en attendre à l'intervention d'une force extérieure providentielle, tel un État, avec le danger par là-même d'en banaliser sa tendance au despotisme, il faut donc créer une strate organique supérieure avec à sa tête une autorité elle-même supérieure. C'est là tout le principe de la subsidiarité : fonder un niveau supérieur de coopération et d'organisation, d'ordre, afin de palier aux manques des niveaux inférieurs. Il en va pour ces niveaux, à commencer la personne elle-même tout en bas de la pyramide, pas tant de leur survie que de leur autonomie, et donc leur véritable raison de vivre. L'intérêt lié à la simple survie n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une volonté qui va bien au-delà vers un sens à donner à la vie ; une raison qui ne saurait se limiter à une Raison abstraite et désincarnée tel un oubli de l'Être. Il devient donc nécessaire d'en-bas de prolonger l'ascension le long de l'axe de vie, la matière et ses nécessités passant pour être des prétextes, mêmes incontournables.

Le manque lié à la condition humaine, tant personnelle que communautaire pour les groupes restreints, n'explique donc pas tout lorsqu'il est question d'y faire face en adjoignant d'autres forces à celle qui en appelle à une forme ou une autre de solidarité. À moins de ne réduire l'homme qu'à sa dimension purement biologique, ou, ce qui revient pratiquement au même, à sa dimension d'entité en quête de ses intérêts individuels, il faut bien admettre que nous sommes « fait » d'autre chose, une grandeur bien plus haute qui nous motive par à-coup à nous élever au-delà de nous-mêmes. Cette grandeur mesurable par la capacité que nous enfermons les uns ou les autres à s'adapter, à analyser, à créer et à s'affirmer, en appelle à l'autorité afin de conforter l'effort par la reconnaissance des pairs ou de la communauté. La subsidiarité se situe aussi à ce point, qu'elle ouvre la possibilité pour les niveaux inférieurs d'un accomplissement qui n'est réel que dans la mesure où il peut se partager entre tous. Sinon il ne serait que néant, ne servant alors qu'à nourrir l'envie perverse et le ressentiment de ceux – les « égaux » - qui n'auraient eu la chance d'y accéder : « accomplissement » en ce cas le plus souvent matériel.

La subsidiarité, en ce qu'elle définit le rôle « secondaire » de l'autorité tout en, paradoxalement, lui assurant son statut primordial, peut ainsi participer dans une Europe à reconstruire à un véritable renouveau spirituel qui ne saurait se confondre avec les malheureuses tentatives menées dans un monde postmoderne en proie aux délires spiritualistes de substitution. La quête de vérité est un acte qui libère et élève si elle s'accomplit dans le respect de l'ordre et de la réalité du monde humain au sein et en appuie duquel l'on cherche à être soi-même parmi les autres. Subsidiarité et spiritualité sont donc les aspects par lesquels peut s'affirmer la puissance d'un peuple au travers de ceux qui le composent, et de tout un continent, le nôtre eu égard à ses valeurs ancestrales.

La subsidiarité, en ce qu'elle définit le rôle « secondaire » de l'autorité tout en, paradoxalement, lui assurant son statut primordial, peut ainsi participer dans une Europe à reconstruire à un véritable renouveau spirituel qui ne saurait se confondre avec les malheureuses tentatives menées dans un monde postmoderne en proie aux délires spiritualistes de substitution. La quête de vérité est un acte qui libère et élève si elle s'accomplit dans le respect de l'ordre et de la réalité du monde humain au sein et en appuie duquel l'on cherche à être soi-même parmi les autres. Subsidiarité et spiritualité sont donc les aspects par lesquels peut s'affirmer la puissance d'un peuple au travers de ceux qui le composent, et de tout un continent, le nôtre eu égard à ses valeurs ancestrales.

Le fait que chaque entité sociale communautaire ou collective se doive d'assumer à un certain niveau l'horizon de son incompétence, et par conséquent l'inefficience de l'autorité qui la chapeaute, nécessite une coopération à des niveaux croissant de responsabilité collective. Il s'en suit une structure sociale qui s'étage telle une pyramide en partant de la base jusqu'au sommet, représenté par l'État ; où l'on peut alors y voir une sorte d'empilement, un peu comme les poupées russes. Tout l'enjeu d'une telle structure sociale est d'assurer aux niveaux inférieurs les conditions optimales de la perpétuation et de l'accroissement de leur autonomie. Nous évoluons donc dans un tel schéma d'organisation selon un principe qui fait de cette autonomie le pilier de tout progrès humain. L'excellence, le mérite, l'élévation des valeurs portées par une civilisation ne peuvent véritablement exister qu'à la condition où il est donné à chacun et chaque groupe humain l'opportunité de pouvoir se réaliser en toute autonomie, et avec l'assurance d'une possible solidarité et reconnaissance assumées par l'ensemble de la société.

En outre, il faut bien concevoir qu'il ne peut être envisageable d'instituer différents niveaux d'autorité à partir des réels besoins des unités composant chaque fédération, professionnelle, religieuse ou territoriale, qu'à partir du moment où il devient possible de reconnaître pleinement les capacités de celles et ceux qui auront la charge d'en assumer le rôle. Il y a là le déploiement à tous niveaux, et de façon généralisée, d'une sélection et l'organisation d'une juste hiérarchie telles que nous l'avons entendu plus haut. Il ne peut nous être possible de déposer les symboles de l'autorité entre les mains de ses détenteurs qu'à la condition qu'ils puissent en être reconnus pleinement capable - et à la hauteur - par l'ensemble de ceux qui placent en eux leurs espérances. Nous voici d'un coup transposés à l'opposé de ce que l'on ne connaît que trop bien dans nos sociétés postmodernes !

La subsidiarité : ce que l'on tient en réserve. C'est au premier abord l'assurance d'un soutien octroyé aux membres qui, du fait de leur manque et de leurs désirs inhérents à leur condition humaine, en ressentent le besoin sur le chemin de leur auto-réalisation. C'est en outre, de façon plus énigmatique, un désir tout aussi inhérent à l'homme de se référer à « quelque chose » dans les hauteurs de l'âme, de l'appel d'une lumière spirituelle qui nous rend irréductibles à des êtres mus par leurs seuls intérêts. Un appel qui nous lie à une cause commune, à une illumination, une perspective façonnée par notre Tradition, notre histoire et notre mémoire. Une force virile nous y tend tel un arc bandé vers les hauteurs d'un Soleil qui éclaire nos pas. Au plus haut de l'encastrement subsidiaire des pouvoirs se situe l'autorité suprême, l'État.

La hauteur de vue de l'État

Pour toute grande construction il faut des fondations, de solides et indestructibles fondations. Pour un monde humain, ces fondations sont la mémoire, celle qui permet de lier les hommes entre eux, de fonder leur Culture. Elle est aussi ce qui se doit d'être interrogé par chaque génération. L'interprétation est en effet plus qu'une possibilité : un devoir pour les temps à venir. L'entité ultime qui se portera garant de cette tâche, du maintien d'une dynamique de progrès et d'Ordre, ce devra être l'État européen, l'autorité suprême qui en Europe, par sa présence même, devra ré-allumer la flamme de la passion de soi en nos cœurs.

Après les errements des temps modernes et postmodernes, il nous faudra en effet repositionner l'État au centre de ses prérogatives, ce qui signifie d'une part rehausser l'État, et d'autre part faire en sorte que de son point de vue tout tentative de dirigisme de sa part lui paraisse comme un constat d'échec. L'État, s'il doit répondre adéquatement aux besoins des strates inférieures de la société eu égard à la formulation de leurs demandes – principe de subsidiarité oblige – il se doit également de garder distance et de ne paraître abordable qu'en rapport à son rôle de garant de l'Ordre. D'en-bas, l'État est un secours lorsque les forces présentes au sein de la société déclinent et peuvent laisser apparaître le chaos. De sa hauteur, l'État doit voir plus loin que l'éternel présent, et préparer l'avenir de l'Europe. Il ne peut être question d'assistance de sa part lorsque vient à manquer la possibilité d'assurer la justice – car ceci reste à la charge de la structure « symbiotique » dont le fondement est de faire vivre réellement cette justice -, mais de suppléance quand survient un risque que cette dernière ne s'essouffle par manque de force ou de volonté. La mission de l'État est d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir ainsi parcourir les besoins qui ne pourraient être comblés par les niveaux inférieurs de la société. Ces besoins existeront tant à l'intérieur du territoire européen que vis-à-vis de l'extérieur.

Reconnaître une haute dignité à l'État, c'est lui redonner une place dans la société que celle-ci lui aura échu au sommet de son organisation, partant initialement des désirs irrépressibles, et dont il faut reconnaître la portée vers un véritable progrès, d'accomplissement des personnes. Mais c'est aussi, et même bien plus, voir en lui le point d'aboutissement d'une volonté commune au niveau continental de prolonger notre civilisation européenne au-delà d'elle-même. Or, où l'on aboutit est aussi d'où l'on s'engage. Par conséquent, l'État redevient par ce fait le siège d'un état d'esprit, qui est celui par lequel se transmet à l'infini la Tradition, et d'où s'inspire chaque volonté à la source de nos valeurs. L'État doit en effet être le gardien des valeurs ayant données toute sa singularité à l'Europe. Nos principes par lesquels nous envisageons le monde et l'homme, sa dignité, doivent être protégés, de même que la possibilité de pouvoir en modifier la portée selon nos propres besoins.

L'État européen devra être le protecteur, le garant de nos principes, au-delà de toutes les valeurs particulières qui sont celles qui caractérisent nos différentes communautés composant l' « organisme » générateur de vigueur et de créativité en nos terres. La liberté et l'autonomie sont encloses dans ce principe supérieur qu'est la dignité, mais celle-ci est elle-même sous l'empire de l'attachement. Qu'est-ce que s'attacher sinon se consacrer : consacrer son cœur et son esprit à ce qui nous guide et nous nourrit, spirituellement bien sûr. L'attachement est un enracinement spirituel orienté vers deux directions : d'une part, vers la personne chez qui l'on reconnaît son prochain et envers lequel l'on pressent l'obligation de lui assurer son soutien et la reconnaissance de sa juste valeur, et d'autre part, vers la haute sphère de l'État chez lequel l'on voit un lien direct et sûr avec les principes qui nous guident et qui donnent un sens à la civilisation toute entière, et que l'on reconnaît comme notre obligé. L'attachement est obligation, générateur de droits parce que l'abstraction n'en génère aucun, et dans son sillage se manifestent la dignité, la liberté et l'autonomie.

L'État se devra donc d'être le siège d'un double pouvoir : temporel et spirituel. Une spiritualité nouvelle s'annonce déjà en Europe au milieu des incertitudes, des angoisses, des apostasies de déception, des errements spiritualistes de toutes natures. Elle sera un retour vers l'Être, vers une seine conscience de la présence de Dieu dans le monde et du monde en Dieu, vers un amour de la réalité et une re-connaissance au travers de la perpétuelle quête de vérité. Nul n'est destiné à détenir la « vérité ». Pas plus l'État qu'aucun autre. C'est bien pourquoi, si l'État doit être l'ordonnateur, il ne doit pas pour autant vouloir diriger la vie vers un but qu'il ne saurait définir lui-même sans mentir et outrepasser ses prérogatives. La spiritualité portée par l'État européen devra assumer ce « rôle » le plus grand qu'il soit de donner à l'espérance la capacité de fonder en permanence un avenir. C'est ce que l'on appelle fonder une civilisation, une Culture.

Un État qui s'abaisse au niveau de la « plèbe », c'est un État qui devient despote. C'est un État qui s'immisce au sein de toutes les vies afin d'en gérer le cours, d'y perpétuer la mise en application d'abstractions sur l'homme nées de l'excitation des Lumières. Le despotisme n'est pas pour l'État un accroissement d'autorité mais une licence donnée à sa tendance naturelle à se pourvoir en maître de nos âmes. C'est une mise en concurrence déloyale de son trop-plein de pouvoir illégitime et anthropophage vis-à-vis du pouvoir, lui, entièrement légitime, de création et de protection, personnel et communautaire. C'est bel et bien là l'image projetée aujourd'hui par les États postmodernes occidentaux qui positionnent les individus face à lui, dépourvus de leurs autonomies, déracinés, afin de diriger tous les aspects de leur vie.

Le pouvoir temporel de l'Europe nouvelle, indissociablement lié à son autorité spirituel, s'appuie sur la Justice. Les peuples qui le soutiennent et le glorifient s'appuient quant à eux sur leur sentiment de justice émanant de l'Ordre que l'État maintient vivant par son action distincte. Sa « Grande Politique » repose sur des principes intangibles que nul ne saurait contester sans vouloir basculer tout l'édifice dans l'insensé et le chaos : Protection, Respect des lois, Limitation des abus, Préférence européenne, Maintien de l'Ordre, Égards envers les autorités inférieures, Soin apporté à la faculté d'auto-accomplissement des personnes au travers de la médiation des communautés.

L'élaboration hiérarchique future d'une Europe fédérale - selon une acception de cette expression qui en fait une construction respectueuse du caractère particulier de chaque niveau d'autorité, à commencer par l'autorité que la personne se construit parmi les siens – tourne autour d'un principe supérieur, hautain, qui est celui par lequel se redéfinit la justice à sa source : l'égalité en dignité. En sa qualité suprême de garant et gardien de la justice, du devoir d'assurer la possibilité à chacun dans la société de trouver la place qui lui est la plus honorable, l'État est ordonnateur, ainsi que protecteur. En garantissant le respect des lois décidées et dictées par l'ensemble des communautés jusqu'au plus haut niveau, l'État témoigne de sa propre capacité à confirmer le sens du Bien commun issu de la dynamique politique qui doit renaître d'une véritable volonté populaire vers l'autonomie et la concorde, action d'acquiescement et de subsomption des conflits. Le Bien commun n'a pas à être défini par l'État, mais lorsque ce premier prend son envol en tant que lumière spirituel pour tout un peuple, un continent, il doit être tenu en réserve par la puissance de l'État, reflet revivifié du pouvoir renaissant des peuples européens, dans l'éternel probabilité des corrections pouvant en être apportées par ceux-ci dans leur histoire.

Ordonner, c'est aussi limiter, car il ne saurait y avoir de justice lorsque les excès de certains empêchent le plein accomplissement de tant d'autres. L'esprit délétère de l'ultra-libéralisme ne saurait s'accommoder d'un besoin et d'une nécessité d'harmonie. Dans une Europe plus humaine, une oligarchie n'aurait aucune place à trouver, et encore moins à imposer pour elle-même. Et parce que l'oligarchie est d'esprit mondialiste, une préférence européenne devra se faire jour en tout domaine dans le but de maintenir une cohérence visant à sauvegarder les singularités qui font notre force et modèlent notre avenir. Cette cohérence est simplement celle qui assure un certain niveau d'évolution sociale qui fait de chaque nation en Europe, et de l'Europe toute entière, un modèle d'humanité pour le monde.

Enfin, ordonner c'est maintenir vivante et enrichir l'ensemble « symbiotique » qui structure toute la vie sociale de la personne à l'État européen en passant par la famille, l'entreprise, les corps professionnelles, les communes, les pays, les régions, les nations. Chaque autorité en charge de chacune de ces cellules à tous les niveaux se doit de trouver en l'État européen un protecteur et un garant de ses prérogatives spécifiques, et uniquement cela. Jamais l'État ne devra outrepasser ni ses droits d'ingérence - limiter des abus de pouvoir – en s'octroyant de façon illégitime et permanente le rôle des autorités inférieures, ni ses obligations de secours - suppléer aux carences accidentelles – en assurant un assistanat visant à remplacer l'ordre social organisé par ces mêmes autorités et empêcher ainsi le retour des conditions de l'autonomie.

L'État, la politique et le social

Nous ouvrons maintenant la réflexion sur un aspect crucial de l'organisation de l'Europe Nouvelle que nous nous efforcerons de bâtir. Il y a en effet un paradoxe entre d'une part l'idée qu'un État ait pour mission de stimuler les corps intermédiaires et de faire en sorte de préserver l'Ordre au sein duquel ceux-ci peuvent trouver protection et assurance quant aux carences qui pourraient freiner le déploiement de leur puissance, par conséquent intervenir en tant qu'organe suprême dans la société et, d'autre part, limiter cette puissance d'intervention de telle manière que les autonomies puissent également être préservées, voire accrues. Dans ce double mouvement contradictoire, l'État, dans le meilleur des cas, disons-le quelque peu utopique, limite lui-même son action afin de ne pas accroître sa tendance au despotisme et au diktat généralisé. L'État se doit d'être subsidiaire au plus haut point, c'est-à-dire que cette Plus Grande Puissance qu'il a pour fonction d'assumer et de maintenir au sommet de la hiérarchie a pour obligation vis-à-vis de la société d'être le recours ultime et le garant de la pérennité de l'ensemble. Ce n'est pas un rôle « secondaire » selon l'acception vulgaire actuelle, mais un Ordre principal incarné par l'État lui-même qui pourtant doit limiter sa puissance d'intervention en interne autant que faire se peut. Sinon, c'est toute la construction subsidiaire qui peut en pâtir.

Cette construction est donc un équilibre qu'il est nécessaire de maintenir par des actions adéquates. En cela, il ne saurait être suffisant de compter uniquement sur la clairvoyance des hommes supérieurs en charge de l'État européen, d'ailleurs ainsi que des États nationaux. Il ne faut jamais confondre les hommes avec leurs limites inhérentes d'avec la fonction qu'ils sont sensés assumer, aussi haute puisse-t-elle être et quoique puisse être en outre leur hauteur d'esprit. Par conséquent, les corps intermédiaires ont aussi pour tâche, outre celles se rapportant à ce qui a présidé à leur création selon le principe de subsidiarité, de conserver leur autonomie face à l'État ou aux autorités supérieures. En d'autres termes, le principe, disons-le vital, que ces corps et communautés ont pour obligation de respecter est celui de maintenir vivant la confrontation et la complémentarité en leur sein. C'est la politique selon le sens vrai de ce terme qu'il est nécessaire de faire vivre dans la société à tous les niveaux. Une politique que l'on peut aussi qualifier de démocratie directe, ou participative, selon la classification actuelle.

Mais pour que cette politique ne soit pas un vain mot, pour qu'elle ne subisse pas l'effet de la lassitude, de la paresse, ni de la démotivation, il est nécessaire d'en avoir une vision aussi réaliste que possible en fonction de la nature des relations humaines dans la société. Et pour ce faire, il est indispensable de bien concevoir que les corps intermédiaires sont de deux natures : l'une privée, l'autre publique. La cellule privée de base de la société, celle qui ne peut qu'échapper à tout choix d'appartenance, celle dont la santé morale conditionne immanquablement la possibilité de l'accomplissement des personnes, est la famille. C'est en son sein que s'opèrent les premières orientations vers la vie sociale de la part de ses membres ; vers la vie économique, professionnelle, culturelle, etc. Par la suite, se constituent donc les corps sociaux liés aux besoins des hommes, à leurs besoins privés mais aussi relationnels. Ces corps se forment autour des métiers, et peuvent être appelés corporations, à conditions de ne pas en faire les organisations obligatoires de base structurant l'ensemble de la société : la personne doit être libre d'en faire partie ou non afin d'y trouver un support à son accomplissement au travers de sa profession. Leur existence doit accroître les possibilités des personnes en leur apportant le soutien de l'expérience, des formations, des relations nouées avec les entreprises, et la défense des intérêts professionnels par secteurs. Ces organismes demeurent privés dans le sens où les intérêts défendus le sont, ici les métiers. Enfin, les entreprises ont également leurs intérêts à défendre, et leur vitalité à valoriser afin de se voir assurer de la part du domaine public un soutien adéquat et une politique régulatrice allant dans le sens d'une affirmation collective de volonté de réussite.

Les hommes sont loin de n'être mus que par leurs propres intérêts. Bien d'autres choses, des valeurs, nous motivent, et nous poussent à lier des relations avec nos proches et d'autres, plus lointains. Ces relations sont faites de concorde, de complémentarité, d'entre-aide et de solidarité, mais aussi de confrontations, de conflits, qui indéniablement font partie intégrante de la vie humaine, de la vie sociale. Le but même de ces relations est de trouver une certaine harmonie entre des intérêts parfois divergents et, en outre, d'apporter une vigueur supplémentaire au sentiment qui unit les hommes les uns aux autres en un lieux et en une époque : le sentiment identitaire qui crée un stimulant à la rencontre de l'autre et du même, simultanément, incite à chercher un équilibre pour la pérennité du corps social territorialisé. La commune, le pays, la région, la nation, sont ces entités situées au sein desquelles peut se déployer la politique, et l'entente humaine entre les différences circonscrites. Ce sont les corps publics où doit s'effectuer une jonction entre les motivations privées et la protection et l'assistance publique. C'est en ces lieux que doivent s'inscrire les accords participant de l'harmonie du tout, en chacune des strates de l'organisation fédérative, et plus particulièrement à la première d'entre-elles, la commune, au plus près de la vie réelle.

La politique, en s'articulant aussi près que possible de la vie sociale, permet, outre que vive la socialité, d'élaborer un Bien commun particulier comme le Principe fondateur transposable en la garantie de l'échelon supérieur de l'ordre fédéral. Ainsi, d'échelon en échelon, de la commune à l'État européen, s'élabore perpétuellement à partir de la base le Bien commun suprême de l'Europe qui repose en tout premier lieu sur le respect de la dignité de la personne et sur l'attachement sans lequel elle ne saurait même exister.

Cette dynamique va à l'encontre de l'idée d'un bien commun qui découlerait de la conception d'une « vérité » unique jetée à la face du monde par les instances dirigeantes. C'est ainsi que fonder une société sur des abstractions, des préjugés sur l'homme, ne peut qu'aboutir qu'au fait d'une prétendue « politique » dont le résultat est d'éloigner la « vision du monde » commune de la réalité. On crée alors un monde désincarné. Et c'est bien ce qui se passe de nos jours.

La supériorité des hommes d'autorité ne doit pas reposer en premier lieu sur une sorte de « science » émanant d'idéologies anciennes jamais remises en question. En d'autres termes, « ceux qui savent » doivent être ceux qui vivent et ont vécu, plus intensément que les autres sans doute, les réalités qui les concernent. Les « spécialistes » sont les despotes des temps postmodernes. En catégorisant la réalité en fonction de leurs concepts bien appris, ils tuent la politique. Car la politique n'est pas la mise en œuvre d'un savoir extérieur, d'une science à propos d'un homme abstrait et « liquide », mais un art ! Elle est l'art de quêter une harmonie entre les différentes finalités que se donnent les personnes et les groupes de personnes au sein d'un espace public donné. Au travers de cette œuvre proprement humaine et symboliquement élévatrice, c'est une finalité commune, ou un Bien commun, qui est recherché, souhaitée par l'ensemble de la communauté comme quelque chose allant au-delà des intérêts de chacun. Ce qui lie cette finalité avec la politique, c'est la nécessité qu'elle puisse être dépassable en tout temps eu égard la situation par rapport à laquelle une redéfinition de celle-ci apparaît inéluctable. À figer la finalité d'une communauté, comme celle d'une communauté « nationale » par exemple en France aujourd'hui, c'est l'homme réel que l'on tue, et l'art qui le porte naturellement à croire et à espérer.

La politique, qui est une quête de consensus, de sens commun, de Bien commun, à partir du moment où elle ne devient pas principalement une simple confrontation partidaire, permet d'envisager une réelle limitation et un encadrement de buts personnels et collectifs axés sur une recherche pure d'intérêts. Elle ouvre surtout un horizon à l'accomplissement humain au travers de la confrontation et de l'échange publics. Elle permet par conséquent de lever le regard vers des hauteurs dont ne font que rêver ceux qui vivent dans des temps trop sûr d'eux-mêmes : la démocratie dite « libérale » tue en réalité la politique en s'efforçant de sacraliser la « démocratie ». Ce qu'elle tue encore plus sûrement, c'est ce désir humain de rencontres, d'inclusion dans une dynamique conflictuelle d'où chaque personnalité, individuelle comme collective, peut trouver à s'affirmer ou se remettre en cause. La politique, entendue effectivement selon son acception originelle, héritée notamment d'une tradition pluri-millénaire en Europe, implique inévitablement une acceptation pleine et entière – sinon le « jeu » politique n'en pourrait être que faussé – de la conflictualité et de la nécessité d'une recherche commune de finalité. Par les lieux d'où elle se déploie, la politique tend donc à dépasser les finalités particulières et privées en concourant à l'élaboration collective d'une harmonie publique. En articulant ces deux aspects du désir humain au sein de l'Agora - désirs par lesquels l'homme se réalise socialement – il devient alors tout à fait possible de développer l'autonomie de chacune des entités privées et publiques tout en arguant par le biais de l'art politique dans celles-ci de l'impératif d'une limitation des attributions des unes et des autres vis-à-vis du Bien commun.

L'enjeu est de limiter au possible, et selon le principe de subsidiarité bien compris – c'est-à-dire non pas de suppléance vis-à-vis de l'individu comme dans une société libérale classique, ni d'assistanat comme dans une société d'État-Providence – la nécessité de l'intervention des instances publiques supérieures, État suprême inclus, afin non seulement de garantir, mais aussi de stimuler les autonomies et libertés locales et nationales, particulièrement privées. L'emboîtement fédérale des diverses structures, des familles à l'État européen, doit avoir pour finalité d'encourager ces premières à remplir leur mission visant à garantir les conditions optimales de l'auto-réalisation personnelle et collective – secours perpétuel - ainsi qu'à assurer une aide lorsque cela est nécessaire en cas de déficience – secours temporaire.

Selon ce principe et cette organisation subsidiaires, il devient particulièrement évident que le rôle de l'État est de garantir en haut lieux l'inaltérabilité de valeurs par lesquelles doit s'affirmer l'Europe à venir, ainsi que la possibilité toujours ouverte d'en faire évoluer l'interprétation au fil du temps et des générations. C'est pourquoi l'État européen, pour limité que soit son domaine d'intervention en interne au regard des devoirs attribués aux strates inférieures, n'en a pas pour autant un domaine d'influence extrêmement élevé du fait de sa mission fédératrice. Il se doit d'exercer une fascination dont l'objet ne pourrait être de provoquer une attente de la part d'une masse d'individus, mais un fort sentiment d'appartenance chez des hommes libres désireux de lier leur force à la puissance commune. De destin, funeste s'il en est actuellement sous le règne cupide de l'oligarchie mondialiste, l'Europe se reconstruira ainsi plutôt un avenir !

Conclusion

Chaque corps intermédiaire d'une organisation subsidiaire se doit de définir par lui-même la nature de ses actions, mais aussi celle de sa propre finalité dans la mesure où elle peut trouver à s'exprimer dans l'harmonie du Tout. Une véritable fédération ne peut s'élaborer qu'à partir du moment où existe la possibilité que s'articulent ces finalités en vue d'un Bien commun qui dépasse chaque entité de l'ensemble de l'organisation. L'appartenance, tout comme les compétences, ne sauraient être figées, et par-delà rendues en quelque sorte « obligatoires », mais les principes qui ne pourraient être reconsidérés sans danger sont la liberté et l'autonomie, la dignité, et l'attachement qui rend possible les précédents. Celui-ci ne pourrait être nié parce que par lui est rendue envisageable une véritable vie politique sans laquelle tout le reste n'est qu'utopie. La vie politique est une vie de la communauté dont les membres partagent ensemble les mêmes valeurs et les mêmes finalités. Une « politique » au sein d'un groupe trop hétérogène ne peut qu'être bavardages et manipulation d'une clique au dépend des autres : le règne des politiciens !

Nous constatons aujourd'hui ce destin dont est frappée la République en France, mais pas seulement, d'ailleurs en suivant son exemple. Depuis l'Ancien Régime, sous l'influence des Lumières, tout pouvoir, toute force a peu à peu été subtilisée par l'État républicain français au détriment du, ou des, peuples qui composent l'Hexagone. Il s'en est suivie une asphyxie de la vie politique. Ce faisant, c'est une dynamique créatrice qui s'est épuisée, ce qui a entraîné, par l'influence néfaste de l'exemple français dans toute l'Europe, le déclin de la puissance de tout un continent.

Il ne saurait exister d'organisation sociale idéale, parce que l' « homme » ne saurait être lui-même fondé d'après un idéal. Il est indispensable - et ne serait-ce d'ailleurs pas là que se situe le véritable progrès humain ? - de faire l'assomption des insuffisances et des imperfections de l'homme véritable, de sa vraie nature. Une organisation fédérale telle que nous la prônons ici pour l'Europe à venir ne serait de toute façon qu'un sempiternel équilibre précaire reposant tout entier sur l'édifice d'une cohérence à démontrer sans cesse. Elle ne pourrait se fonder que sur une foi réelle en nos valeurs multi-millénaires qu'il nous faudra redécouvrir et faire revivre.

Cette quête qui réclame force et courage, mais aussi lucidité, de la part de ses protagonistes est spirituelle autant que politique, et pour ainsi dire, philosophique. Elle dépend après tout de ce quasi instinct de ressentir en toute chose l'existence de Dieu, et du devoir inhérent de réaliser son propre être en proportion de l'honneur que l'on doit à la manifestation de l'Être. Un ciment lie déjà les peuples de l'Europe, il leur faut désormais trouver un nouveau Soleil!

Yohann Sparfell (mars 2016)

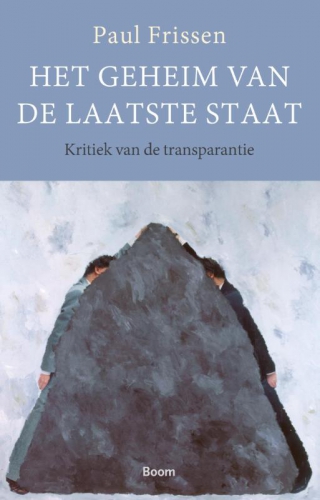

Heel wat politici, filosofen en gewone burgers eisen van de overheid meer transparantie in het politiek bedrijf. Het lijkt wel het tovermiddel om onze democratie sterker en efficiënter te maken. En de politiek speelt daar ook op in. Nieuwe parlementsgebouwen worden gebouwd met grote glaspartijen als figuurlijk, maar ook letterlijk symbool van de gezamenlijke wil om te komen tot transparantie. Burgers krijgen zo bijna letterlijk inzage in de parlementaire werking en de verkozenen van het volk zien als het ware hoe de burgers op hen toekijken. Dus geen beslissingen meer in duistere achterkamertjes maar openbare debatten die dan via televisie en het internet gevolgd kunnen worden door al wie interesse heeft. Transparantie wordt ook geëist van zowat alle burgers om aan te tonen dat ze ‘niets te verbergen hebben’ en daarom figuurlijk doorzichtig moeten zijn. Leve de transparantie dus. Maar tegen die trend in schreef de Nederlandse hoogleraar Bestuurskunde Paul Frissen het boek Het geheim van de laatste staat waarin hij kritiek geeft op de transparantie en pleit voor het fundamentele recht van de burger op geheimen als één van de waarborgen van zijn vrijheid.

Heel wat politici, filosofen en gewone burgers eisen van de overheid meer transparantie in het politiek bedrijf. Het lijkt wel het tovermiddel om onze democratie sterker en efficiënter te maken. En de politiek speelt daar ook op in. Nieuwe parlementsgebouwen worden gebouwd met grote glaspartijen als figuurlijk, maar ook letterlijk symbool van de gezamenlijke wil om te komen tot transparantie. Burgers krijgen zo bijna letterlijk inzage in de parlementaire werking en de verkozenen van het volk zien als het ware hoe de burgers op hen toekijken. Dus geen beslissingen meer in duistere achterkamertjes maar openbare debatten die dan via televisie en het internet gevolgd kunnen worden door al wie interesse heeft. Transparantie wordt ook geëist van zowat alle burgers om aan te tonen dat ze ‘niets te verbergen hebben’ en daarom figuurlijk doorzichtig moeten zijn. Leve de transparantie dus. Maar tegen die trend in schreef de Nederlandse hoogleraar Bestuurskunde Paul Frissen het boek Het geheim van de laatste staat waarin hij kritiek geeft op de transparantie en pleit voor het fundamentele recht van de burger op geheimen als één van de waarborgen van zijn vrijheid.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Here is where German intellectuals come into the story. Journalists and academics have had a hard time understanding why the Pegida movement emerged when it did and why it has attracted so many people in Germany; there are branches of the Pegida movement in other parts of Europe, but they have gathered only marginal support thus far. Those who suggest it is driven by “anger” and “resentment” are being descriptive at best. What is remarkable, though, is that “rage” as a political stance has received the philosophical blessing of the leading AfD intellectual, Marc Jongen, who is a former assistant of the well-known philosopher Peter Sloterdijk. Jongen has not only warned about the danger of Germany’s “cultural self-annihilation”; he has also argued that, because of the cold war and the security umbrella provided by the US, Germans have been forgetful about the importance of the military, the police, warrior virtues—and, more generally, what the ancient Greeks called thymos (variously translated as spiritedness, pride, righteous indignation, a sense of what is one’s own, or rage), in contrast to eros and logos, love and reason. Germany, Jongen says, is currently “undersupplied” with thymos. Only the Japanese have even less of it—presumably because they also lived through postwar pacifism. According to Jongen, Japan can afford such a shortage, because its inhabitants are not confronted with the “strong natures” of immigrants. It follows that the angry demonstrators are doing a damn good thing by helping to fire up thymos in German society.

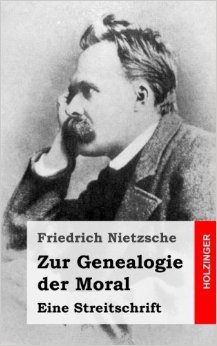

Here is where German intellectuals come into the story. Journalists and academics have had a hard time understanding why the Pegida movement emerged when it did and why it has attracted so many people in Germany; there are branches of the Pegida movement in other parts of Europe, but they have gathered only marginal support thus far. Those who suggest it is driven by “anger” and “resentment” are being descriptive at best. What is remarkable, though, is that “rage” as a political stance has received the philosophical blessing of the leading AfD intellectual, Marc Jongen, who is a former assistant of the well-known philosopher Peter Sloterdijk. Jongen has not only warned about the danger of Germany’s “cultural self-annihilation”; he has also argued that, because of the cold war and the security umbrella provided by the US, Germans have been forgetful about the importance of the military, the police, warrior virtues—and, more generally, what the ancient Greeks called thymos (variously translated as spiritedness, pride, righteous indignation, a sense of what is one’s own, or rage), in contrast to eros and logos, love and reason. Germany, Jongen says, is currently “undersupplied” with thymos. Only the Japanese have even less of it—presumably because they also lived through postwar pacifism. According to Jongen, Japan can afford such a shortage, because its inhabitants are not confronted with the “strong natures” of immigrants. It follows that the angry demonstrators are doing a damn good thing by helping to fire up thymos in German society. Like in Nietzsche’s On the Genealogy of Morality—a continuous inspiration for Sloterdijk—these re-descriptions are supposed to jolt readers out of conventional understandings of the present. However, not much of his work lives up to Nietzsche’s image of the philosopher as a “doctor of culture” who might end up giving the patient an unpleasant or outright shocking diagnosis: Sloterdijk often simply reads back to the German mainstream what it is already thinking, just sounding much deeper because of the ingenuous metaphors and analogies, cute anachronisms, and cascading neologisms that are typical of his highly mannered style.

Like in Nietzsche’s On the Genealogy of Morality—a continuous inspiration for Sloterdijk—these re-descriptions are supposed to jolt readers out of conventional understandings of the present. However, not much of his work lives up to Nietzsche’s image of the philosopher as a “doctor of culture” who might end up giving the patient an unpleasant or outright shocking diagnosis: Sloterdijk often simply reads back to the German mainstream what it is already thinking, just sounding much deeper because of the ingenuous metaphors and analogies, cute anachronisms, and cascading neologisms that are typical of his highly mannered style.  Sloterdijk is not the only prominent cultural figure who willfully reinforces a sense of Germans as helpless victims who are being “overrun” and who might eventually face “extinction.” The writer Botho Strauβ recently published an essay titled “The Last German,” in which he declared that he would rather be part of a dying people than one that for “predominantly economic-demographic reasons is mixed with alien peoples, and thereby rejuvenated.” He feels that the national heritage “from Herder to Musil” has already been lost, and yet hopes that Muslims might teach Germans a lesson about what it means to follow a tradition—because Muslims know how to submit properly to their heritage. In fact, Strauβ, who cultivates the image of a recluse in rural East Germany, goes so far as to speculate that only if the German Volk become a minority in their own country will they be able to rediscover and assert their identity.

Sloterdijk is not the only prominent cultural figure who willfully reinforces a sense of Germans as helpless victims who are being “overrun” and who might eventually face “extinction.” The writer Botho Strauβ recently published an essay titled “The Last German,” in which he declared that he would rather be part of a dying people than one that for “predominantly economic-demographic reasons is mixed with alien peoples, and thereby rejuvenated.” He feels that the national heritage “from Herder to Musil” has already been lost, and yet hopes that Muslims might teach Germans a lesson about what it means to follow a tradition—because Muslims know how to submit properly to their heritage. In fact, Strauβ, who cultivates the image of a recluse in rural East Germany, goes so far as to speculate that only if the German Volk become a minority in their own country will they be able to rediscover and assert their identity.  Like at least some radicals in the late Sixties, the new right-wing “avant-garde” finds the present moment not just one of apocalyptic danger, but also of exhilaration. There is for instance Götz Kubitschek, a publisher specializing in conservative nationalist or even outright reactionary authors, such as Jean Raspail and Renaud Camus, who keep warning of an “invasion” or a “great population replacement” in Europe. Kubitschek tells Pegida demonstrators that it is a pleasure (lust) to be angry. He is also known for organizing conferences at his manor in Saxony-Anhalt, including for the “Patriotic Platform.” His application to join the AfD was rejected during the party’s earlier, more moderate phase, but he has hosted the chairman of the AfD, Björn Höcke, in Thuringia. Höcke, a secondary school teacher by training, offered a lecture last fall about the differences in “reproduction strategies” of “the life-affirming, expansionary African type” and the place-holding European type. Invoking half-understood bits and pieces from the ecological theories of E. O. Wilson, Höcke used such seemingly scientific evidence to chastise Germans for their “decadence.”