Riccardo Petrella contre la “Théologie Universelle capitaliste”

Synergies Européennes - Ecole des cadres - Wallonie / Liège/Namur - novembre 2008

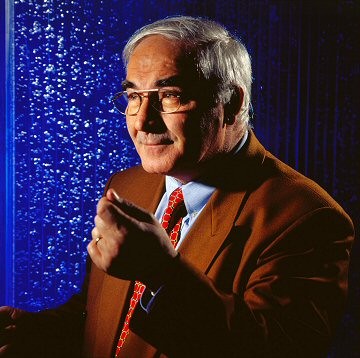

Riccardo Petrella est un économiste et un politologue qui a enseigné à l’UCL (“Université Catholique de Louvain”). Il s’inscrit à l’évidence dans une tradition qui fusionne l’humanisme (au sens plutôt chrétien du terme), le personnalisme (vocable qui n’est plus guère usité) et le solidarisme (autre tradition que l’on dissimule aujourd’hui derrière d’autres vocables). Mais cette tradition, il la met au goûtdu jour et ainsi l’édulcore et l’anesthésie, processus de reniement qui affecte les mouvances politiques chrétiennes et démocrates-chrétiennes en Belgique depuis de longues décennies déjà.

Dans son dernier ouvrage, Petrella plaide, comme l’indique clairement le titre, pour l’avènement d’une “nouvelle narration”, d’un nouveau récit mobilisateur d’énergies citoyennes, appelé à se substituer à la narration néo-libérale, qui a le vent en poupe depuis le début des années 80 du 20ème siècle. Le terme “narration” nous rappelle ici une partie très substantielle de l’oeuvre de Jean-François Lyotard, qui, il y a déjà quelques décennies, avait annoncé la fin des “grands récits” idéologiques de la modernité et l’avènement d’une “postmodernité”, où ces grands récits n’éveilleraient plus aucune passion et passeraient enfin pour ce qu’ils sont, dans le fond: des bricolages intellectuels inconsistants. De fait, sous les coups de la dissidence soviétique, et d’Alexandre Soljénitsyne en particulier, l’encadrement idéologique et politique le plus résolument “moderniste” et “progressiste” en ses théories, qu’était le communisme à la soviétique, en dépit du “technological gap” pourtant patent qui l’affaiblissait et l’handicapait, s’est effrité avant de voler en poussière avec la perestroïka et la glasnost promises par Gorbatchev au moment de son accession au pouvoir.

Mais cette “modernité” à l’enseigne du marxisme et du communisme, tous deux dérivés d’une matrice linéaire hégélienne, ne cèdera pas sa place à l’émitettement et aux petits récits furtifs dont rêvaient les postmodernistes les plus audacieux, auxquels Lyotard n’a pas vraiment emboîté le pas. Une “narration”, et non pas des myriades de narrations, va remplacer le récit “hégélo-marxiste”; une narration aussi lourde, sinon plus lourde, parce que moins “froide” (Papaioannou) et plus “colorée” en apparence, va oblitérer la pensée sociale, économique et politique de l’Occident atlantiste et “américano-centré” d’abord, avant de passer rapidement aux pays d’Europe centrale et orientale et dans de vastes sphères de la société russe elle-même, à peine débarrassée du communisme. Petrella nomme cette “nouvelle narration” dominante la “narration de la Théologie universelle capitaliste”.

Indubitablement, cette nouvelle narration dominante partage, avec la narration progressiste hégélo-marxiste, avec la modernité libérale issue de la révolution française, avec les thèses de von Laue et de Fukuyama aux Etats-Unis, un même messianisme laïque et intransigeant, prêt à recourir aux pratiques de l’extermination pour faire triompher ses lubies. Cette “Théologie” repose 1) sur une foi dans la technologie qui, pense-t-elle, résoudra tous les problèmes de l’humanité, y compris les problèmes les plus ontologiques de l’être humain en tant qu’être vivant; 2) sur une confiance aveugle dans les “vertus” du capitalisme qui, avec l’appareillage technologique permettant vitesse et abolition de la durée, permettra très vite d’agir sur le temps et sur l’espace, de les modifier, de les abolir comme les contraintes premières imposées de facto à toute action humaine (c’est-à-dire à toute action de la technocratie, de l’usure et du capitalisme); 3) sur la conviction qu’il n’y a pas d’alternative à ce système, que toutes les alternatives qui ont tenté, avec les nationalismes, fascismes, populismes ou communismes, de freiner cette expansion frénétique, ont échoué. Tous ceux qui tenteraient de nouvelles expériences ne feraient que reproduire une facette ou une autre, sinon l’ensemble, des exigences des idéologies anciennes, jugées aujourd’hui condamnables en bloc.

Pour Petrella, les tenants de cette “narration”, de cette “théologie universelle capitaliste” avancent principalement la théorie de la complexité croissante des systèmes et la théorie du chaos. La complexité est devenue telle, prétendent-ils, qu’aucune intervention humaine (politique) volontariste ne pourrait en venir à bout. Le volontarisme politique est donc d’emblée posé comme inutile voire comme criminel, avant même qu’il n’y ait faits. D’emblée, le soupçon de réanimer le fascisme ou le paléo-communisme pèse sur le militant syndical, ouvrier ou politique, qui entend lutter contre le système ou une fraction de celui-ci. La théorie du chaos, elle, justifie les flux désordonnés qui bouleversent chaque jour les agencements d’hier, considérés déjà comme obsolètes avant même de s’être complètement déployés et ancrés dans le réel social. Au beau milieu d’un tel “mouvement brownien” de compositions éphémères et de décompositions permanentes, la notion de “hard law”, de loi écrite, de constitution stable, de durée juridique, cède le pas à la notion de “soft law”, de “régulation légère”, “ad hoc”, “locale” (non pas dans le sens où cette dimension “locale” s’inscrirait dans une longue durée particulière mais ne serait que pur expédient sans valeur à plus grande échelle, et, a fortiori, sans aucune valeur universelle). Cette distinction qu’opère Petrella entre “hard law” et “soft law” est cardinale, très importante à assimiler et à vulgariser pour tous les constataires de la “Théologie universelle capitaliste”.

Ne redécouvre-t-on pas, ici, dans ces arguments de Petrella, ceux-là mêmes que Carl Schmitt annonçait dans son “Glossarium”: fluidité totale, comparable à l’eau des océans sur lesquels règnent les thalassocraties? Le “soft law” des expédients temporaires, sans durée, n’est-elle pas cette pratique juridique qui devient forcément inéluctable si l’hegemon planétaire est thalassocratique? La prédominance du “soft law” n’avait-elle pas été annoncée dans ce “Glossarium” de Schmitt, qui disait qu’à l’avenir, sous la domination des Etats-Unis, nous n’allions plus écrire que des “log books”, des livres de bord narrant les aléas fortuits et éphémères de la course maritime, de la mobilité incessante du navire sur les flots, sans appui tellurique? Petrella écrit: “Le temps, l’espace sont atomisés, virtualisés, éclatés, réduits aux seules variables de coût et de profits” (p. 14). Vocabulaire différent de Schmitt mais même esprit. Ici, nous sommes sur la même longueur d’onde que Petrella.

A la “théologie universelle capitaliste”, Petrella entend opposer une “autre narration”, une “narration différente”, dont les pilers seraient: 1) le principe de la vie; 2) le principe d’humanité; 3) le principe de vivre ensemble; 4) le principe des “biens communs”; 5) le principe de démocratie; 6) le principe de responsabilité, reposant sur les principes de précaution, de réversibilité et de prévention; 7) le principe de l’utopie.

A ces sept principes, énoncés à l’évidence pour plaire à un spectre politicien alliant, en Belgique romane, la frange la plus dynamique du parti “écolo” (avec Javaux et Nollet), de la frange si possible la moins délirante du CdH de Joëlle Milquet et de socialistes non véreux revenus dégoûtés de la géhenne des scandales répétés, causés par leurs mandataires carolorégiens et autres. Pour battre le rappel de cette hypothétique phalange de brics et de brocs, Petrella est contraint d’adopter les tics langagiers les plus usuels de cet aréopage politicien qui, esprit du temps oblige, a été frotté à satiété à toutes les mièvreries plus ou moins politisées du discours diffus de mai 68, du festivisme dénoncé en France par le regretté Philippe Muray, plutôt, on s’en doute bien, un soixante-huitardisme dans sa version “para-hippy” que dans sa version “katangaise”.

Les sept points de Petrella souffrent de cette terrible tare contemporaine qu’est ce soixante-huitardisme festiviste. Reprenons-les mais traduisons-les, quand c’est possible, en un langage réaliste, mixte de conservatisme révolutionnaire, de sorélisme, de schmittisme, d’aristotélisme et de personnalisme (façon “Citadelle” d’Antoine de Saint-Exupéry).

1.

Le principe de “Vie” est cardinal, nous en convenons, et Petrella a raison, mille fois raison, de le mettre en tête de liste car il nous ramène, bien entendu, à l’oeuvre de Hans Jonas, disciple de Martin Heidegger. La Vie, pour Jonas, est cette donnée totale, incommensurable, sur laquelle nous ne pouvons pas agir de manière blessante et intrusive, mécanique et métallique, au risque de susciter des irréversibilités dangereuses pour l’avenir du genre humain, des races humaines. Ces irréversibilités proviennent majoritairement des entorses technomorphes (cf. Hans Albert, Ernst Topitsch) perpétrées contre le facteur temps/durée, enfoui dans la biologie même des êtres vivants, végétaux, animaux et humains, dans leurs codes génétiques, dans leur ADN. Vouloir dévorer des énergies fossiles qui ont mis des millions voire des milliards d’années à se constituer risque de laisser une humanité trop nombreuse sans ressources déjà à moyen terme. De même, vouloir aligner l’ensemble de la population mondiale sur les rythmes “en temps réel” des sociétés industrielles et post-industrielles avancées —ce qui est désormais possible avec les technologies nouvelles— va soumettre toute cette population, les faibles en tête mais pas seulement les faibles, à un stress perpétuel (cf. les travaux de Nicole Aubert en France) pour le seul bénéfice du profit économique qui ne connaît d’autres logiques qu’amplifiantes, dévorantes et accélérantes. Au stress professionnel vont s’ajouter des loisirs électroniques divers, dévorateurs de temps de repos et de sommeil dès le plus jeune âge: le fragile équilibre ontologique de l’homme, être et de nature et de culture (A. Gehlen, K. Lorenz), prendra un coup mortel, dont on perçoit déjà les premiers effets. Mais dans le petit univers politicien étriqué et somme toute fort médiocre, auquel Petrella cherche à s’adresser, quels cris d’orfraie n’entend-on pas dès que l’on ose parler de “biopolitique” (c’est-à-dire d’une politique qui tienne compte des structures basiques de l’ontologie humaine)? Petrella a certes raison d’évoquer en tête de sa liste ce principe jonassien de “Vie”, mais il s’avance sur un terrain miné par l’idéologie dominante, celle d’hier comme celle d’aujourd’hui, qui considèrent toutes deux que les ressorts ontologiques de l’être humain sont autant de freins à la logique de la production et/ou du profit.

2.

Le principe d’humanité est le deuxième principe avancé par Petrella. Le grand mot est lâché, sans doute pour faire titiller positivement les oreilles de nos concitoyens égarés dans le troupeau hétéroclite du CdH. En effet, Petrella retombe ici dans les mêmes travers que la “théologie universelle capitaliste” que son livre dénonce. Celle-ci raisonne également en terme d’ “humanité”. Il est possible qu’un jour, dans quelques milliers de siècles lointains, l’humanité formera un tout homogène, complètement fusionné, à condition, bien sûr, qu’il y aura simultanément harmonisation et homogénéisation des climats et des données géologiques sur la planète: que les Groenlandais pourront cultiver des bananes sur leurs pergélisols d’antan et que les Congolais pourront skier pendant leurs nouveaux hivers équatoriaux sur les pentes du Kasaï. Il n’y a pas d’humanité, et il n’y en a jamais eu, disait déjà Joseph de Maistre, tout simplement parce que la Terre est composée de zones climatiques et géologiques si différentes les unes des autres que les hommes, qui y sont confrontés, donnent à chaque fois des réponses différentes, générant modes de vie et traditions différentes (notre option différentialiste). De ces réponses différentes naissent, par ethnogénèse, les peuples et les cultures, tantôt au départ d’éléments homogènes tantôt au départ d’éléments hétérogènes (cf. les travaux d’Arnold Toynbee et de Felipe Fernandez-Armesto). L’heure viendra sans nul doute pour l’humanité, telle que l’entend Petrella, mais il faudra encore attendre quelques milliards d’années, voire davantage, des milliards d’années de bouleversements climatiques et géologiques, à moins que le soleil ne vienne bientôt à Davos, en costume trois pièces, pour signer un contrat avec la Trilatérale ou le Groupe Bilderberg, promettant, sous peine de devoir payer force astreintes, de darder ses rayons de manière égale sur tous les points du globe et pour recueillir, dans la foulée, les applaudissements des altermondialistes. En attendant, pour arracher nos concitoyens aux griffes des tenants de la “théologie universelle capitaliste”, nous devons agir “hic et nunc”, dans les limites de notre temps et de notre espace, parce qu’il n’y a pas moyen de faire autrement.

3.

Le principe du “vivre ensemble”, soit du “Mit-Sein” heideggerien, repose, pour Petrella, sur l’axiome que l’être humain est un “être social”. Vérité incontournable. Incontestable. Qui entend effectivement ruiner la méthodologie individualiste de Hayek et des néo-libéraux, figures emblématiques et fondatrices de cette “théologie universelle capitaliste”, dénoncée par Petrella. C’est clair: Petrella veut renouer, à juste titre, avec la notion aristotélicienne de “zoon politikon”. Nous sommes, une fois de plus ici, sur la même longueur d’onde que lui. Or ce troisième principe est pourtant en totale contradiction avec le deuxième principe d’humanité: Petrella aurait-il oublié que la “Polis”, qu’il définit pourtant très clairement (p. 16), est l’organisation de la Cité, toujours limitée par définition dans l’espace, et même si cet espace, comme jadis l’ager romanus est appelé à s’étendre, il ne pourra jamais s’étendre à toute la Terre. En évoquant la “communauté mondiale” dans l’exposé de ce troisième principe, il semble toutefois conscient, et un peu gêné, de sa propre contradiction, posée pour tenter de donner un programme à un aréopage de politiciens incapables de parfaire quoi que ce soit.

4.

Le principe de “bien commun” est lié à celui de la communauté, organisée et de ce fait limitée dans le temps et dans l’espace, puisqu’il n’existe (pas encore?) de communauté planétaire où le député aïnou siègerait chaque jour, immédiatement dès qu’un problème surgirait, à côté de ses collègues de Patagonie, d’Ukraine subcarpathique, du département de la Lozère, du Shaba, de Cyrénaïque, etc pour régler le problème du travail saisonnier des cueilleurs de cerises en Hesbaye. Petrella parle de “biens communs” à l’humanité, telles l’énergie ou la santé; il existe déjà des organisations transétatiques qui s’occupent de ces problèmes globaux comme l’OMS, Helios, etc.; l’Union postale internationale s’occupe de la diffusion du courrier; ces organisations sont ponctuelles, ont des objectifs bien circonscrits mais non politiques et n’ont pas vocation à s’occuper de tout et de rien, uniquement pour le plaisir purement cérébral et abstrait de se gober d’internationalisme. Il suffit dès lors de militer pour doter toutes les organisations internationales relevant du secteur non marchand d’armes juridiques de nature “hard law” pour lutter contre l’envahissement du “soft law” des sphères économiques et usurières qui visent, bien sûr, l’indécision, l’imprécision, les manoeuvres dilatoires pour empêcher tout ancrage du droit dans la durée.

5.

Le principe de “démocratie”, chez Petrella, participe du même flou que celui d’humanité. Quelques remarques nous viennent immédiatement à l’esprit: c’est au nom de la démocratie, où plutôt d’un démocratisme militant à la Eleanor Roosevelt qui est évidemment caricature mutilante de toute véritable démocratie, que la “théologie universelle capitaliste” s’est imposée à la Terre entière, depuis le lancement médiatique du néo-libéralisme par Margret Thatcher d’abord, par Ronald Reagan ensuite. Cette théologie est théologie parce qu’elle dérive du puritanisme anglo-saxon des 17ème et 18ème siècles: le succès économique, dans cette variante extrême du protestantisme, est un indice d’élection divine, même s’il s’est opéré aux dépens d’acteurs plus faibles ou simplement locaux sur le marché (cf. les travaux de Max Weber, Werner Sombart, Ralph Barton Perry et Christopher Hill). Par un processus de laïcisation, propre au 18ème siècle, ce corpus, d’abord religieux et sectaire, agressif et intolérant, prend toutes les allures d’un discours posé et mondain, pour se muer en un libéralisme constitutionaliste à l’américaine, notamment dans la période de la Guerre d’Indépendance, entre 1776 et 1781. A Bruxelles, à l’époque, un observateur avisé de l’engouement américaniste des années 80 du 18ème, le chanoine François-Xavier de Feller, directeur du “Journal historique et littéraire”, a eu les mots justes: “les très insipides rêves américains”; la démocratie est une belle idée et une belle pratique mais si et seulement si elle assure une véritable représentation. La nécessité d’une véritable représentation implique, bien entendu, de réunir dans les assemblées des personnes représentatives des forces motrices réelles d’une société: le suffrage universel est une bonne chose mais le suffrage universel pur et simple, force est de le constater, conduit à un déficit de représentation réelle. La constitution du Brabant, avant le cataclysme de la révolution française et de l’invasion jacobine, faisait siéger les abbés des grandes abbayes, représentant savoir et tradition, les nobles en nombre limité (à condition qu’ils représentent réellement quelque chose et deux quartiers suffisaient!) et le tiers-état solidement représenté, chez nous, par les métiers des villes: tous ces représentants représentaient réellement le tissu social et économique du Brabant de l’époque.

Aujourd’hui, il apparaît clair que les qualités de “pur” et de “simple” du suffrage universel doivent être corrigées par le retour à un vote capacitaire (dont il s’agit de définir les limites), à un vote du père pour chacun de ses fils mineurs et de la mère pour chacune de ses filles mineures (sur le lieu où s’exerce le droit de garde en cas de divorce; le parent détenant le droit de garde votant pour ses enfants, indépendemment de leur sexe), à l’exclusion de tout vote censitaire (celui qui scandalisait à juste titre et avait amené les vrais socialistes de l’époque héroïque à réclamer le suffrage universel). A ce suffrage universel capacitaire et parental, pour assurer la représentation populaire totale (enfants et talents compris), doit s’ajouter, au Sénat, la représentation directe des grands ordres professionnels du pays (médecine, pharmacie, architecture, etc.), comme De Gaulle l’avait d’ailleurs suggéré à la fin de sa carrière politique. Il faut aussi bien comprendre que certains délits ou crimes devront exclure du droit de vote, définitivement ou pour un temps limité, de même que toute collusion active ou simplement familiale, avec les secteurs mafieux qui prolifèrent et s’épanouissent justement depuis l’avènement de la “théologie universelle capitaliste” (cf. Jean-François Gayraud, “Le monde des mafias – Géopolitique du crime organisé”, Paris, Odile Jacob, 2005). On pourrait même faire un pas de plus et limiter le droit de vote pour tous ceux qui travaillent au sein des grandes sociétés marchandes, du secteur bancaire et autres secteurs tertiaires de nature parasitaire et dont les factures peuvent être qualifiées de “léonines” et de “captatrices de rentes”, afin d’obtenir, in fine, une représentation exclusive des secteurs actifs et créatifs, tablant sur la valeur personnelle du cadre ou du travailleur, seule garante d’un humanisme exemplaire pour tous les peuples composant l’humanité. Faute d’une redéfinition fondamentale, le principe de démocratie, sous le talon d’acier de la théologie universelle capitaliste (ThUC), reste creux. Et pire, a servi, et sert toujours, les tenants de la ThUC à asseoir leurs pouvoirs. La démocratie s’est hélas muée en partitocratie, en une polyarchie arbitraire, rétive à tout changement, incapable de décisions fortes et ouvertes à toutes les manoeuvres corruptrices (cf. l’oeuvre d’Ostrogovski et l’étude de Robert Steuckers sur les ressorts de la partitocratie: http://be.altermedia.info/culture/des-effets-pervers-de-la-partitocratie_6714.html; pour la Belgique actuelle, cf. les travaux du Sénateur Destexhe et du Prof. Eraly).

6.

Le principe de responsabilité, selon Petrella, nous ramène une fois de plus à Hans Jonas, dont, manifestement, il s’inspire. Que le lecteur se réfère à l’étude de Robert Steuckers: www.e-litterature.net/publier/spip/article4.php3?cel=&repert=litterature&titre=steucker2&num=414&id_auteur.... Petrella et nous sommes ici sur la même longueur d’onde.

7.

Le principe de l’utopie, chez Petrella, est, à notre sens, une concession parfaitement inutile aux résidus de la mentalité “hippy”, au “festivisme” (selon Muray), que l’on retrouve chez les quinquagénaires infantilisés des partis auxquels il souhaite apporter une batterie de principes programmatiques. L’utopie, au sens premier que lui conférait Thomas More, était effectivement un modèle de Cité idéale, destiné à inspirer ceux qui, au début du 16ème siècle, entendaient sortir de l’imbroglio apporté par la fin du moyen âge, par la mutation d’échelle qui s’était opérée avec la découverte de l’Amérique, par la redécouverte du patrimoine antique, par la menace ottomane, par les mutations dans le domaine militaire, et, plus particulièrement en Angleterre, par les effets de la Guerre des Deux Roses et des révoltes paysannes de Wat Tyler. Aujourd’hui, la veine utopique, lancée par More, est épuisée: les Cités du Soleil que les uns ou les autres avaient promises ont débouché sur l’enfer, les guerres civiles, les éradications, donnant naissance à la veine “dystopique”, intellectuellement bien plus féconde, de Zamiatine à Orwell, de Huxley à Cioran et à Zinoviev, pour ne pas citer un ouvrage récent, émanation plus actuelle de cette veine: “Globalia” de Jean-Christophe Rufin. Cette fécondité de la veine dystopique nous interdit de revenir à l’utopie, du moins dans le sens où l’entend Petrella.

Des sept principes de Petrella, nous en retenons donc quatre: la Vie, le vivre ensemble (“Mit-Sein”), le(s) bien(s) commun(s), la responsabilité; nous remplacerions le principe de démocratie par celui de représentation; et nous abandonnerions volontiers aux stratèges de cafés de commerce les “principes” d’humanité et d’utopie.

Le livre de Petrella recèle quelques autres points appelés à devenir programmatiques, y compris pour nous-mêmes: 1) soustraire l’enseignement et l’éducation aux logiques du capital; 2) soustraire l’Etat à l’emprise des marchands; 3) opérer le désarmement financier de l’économie actuelle. Les autres propositions de Petrella s’inscrivent trop dans le discours irréaliste des gauches molles et d’une certaine tradition de socialisme utopique, déjà dénoncé par Marx et Engels. Nous avons là un prêchi-prêcha pour naïfs démocrates-chrétiens, pour hippies recyclés dans la mouvance écologiste ou pour militants altermondialistes des “beaux quartiers” (notre petit clin d’oeil à Aragon...), imaginant révolutionner la planète en ratiocinant sur la notion de réseau, chère à Hardt et Negri. Ces cénacles servent la narration dominante, donnent l’illusion de la démocratie et de la contestation mais n’ont aucun effet concret, vu qu’ils éludent l’impérieuse nécessité d’une armée populaire et citoyenne (l’exemple suisse chez Machiavel), d’un esprit de défense, d’un raisonnement géopolitique bien étayé, d’une mémoire historique profonde, d’une autarcie alimentaire aussi vaste que possible, d’une industrie autonome, etc., tous instruments chargés d’assurer la liberté du citoyen, du “zoon politkon” au sein de sa “Polis”. Ce refus des réalités et impératifs politiques classiques rapproche Petrella d’un Alain de Benoist, Pape démonétisé de la “nouvelle droite”, qui radote, lui aussi, et à qui mieux mieux, sur la formidable parousie qui adviendra grâce, pense-t-il, aux réseaux à la Hardt-Negri, innervés par la pensée culpabilisante (pour l’Europe seule évidemment) de son nouveau grand immense copain, le fièvreux pamphlétaire suisse Jean Ziegler, qui faisait matraquer, il y a une trentaine d’années, les amis d’antan de de Benoist, histoire de démontrer sa tolérance. Le monde crève du néo-libéralisme et les divas d’une intelligentsia faisandée copinent en dépit des gueguerres passées et se roucoulent aux oreilles une belle phraséologie jargonnante et irréaliste. Triste involution! Pénible mélasse de concepts ramollis et boiteux!

Nous retenons donc de Petrella les trois points “programmatisables”, énoncées ci-dessus:

1.

Soustraire l’enseignement et l’éducation aux logiques du capital.

L’enseignement et l’éducation participent d’une logique de la transmission, logique lente, logique de la décantation graduelle d’un savoir pratique, mythique et symbolique dans le cerveau des générations nouvelles. Le capitalisme, et à fortiori sa variante turbo-capitaliste, participe d’une logique frénétique, accumulatrice de profits qui considère toute pondération pragmatique, tout résidu mythique ou symbolique comme des freins ou des obstacles à son déploiement incessant et ubiquitaire. Cette frénésie ne peut générer aucune pédagogie, au contraire, elle les ruine toutes, les traditionnelles comme les expérimentales. Il faut donc revenir à un enseignement classique, d’où serait banni toute logique économiciste et où les élèves et étudiants recevraient pour consigne de mépriser le marchand, le banquier, l’usurier, comme le préconisait le poète Ezra Pound. L’enseignement sert à donner aux sociétés des médecins, des horticulteurs, des juristes, des artistes, des agronomes, des historiens, des linguistes, des théologiens, des philosophes, des artisans, de bons ouvriers, des bouchers, des architectes, des boulangers, des soldats, tous dépositaires de savoirs ou d’arts immuables, qui ne peuvent en aucun cas subir l’assaut permanent de la fébrilité dissolvante du profit, sous peine de plonger la société dans les affres d’artifices sans racines, donc sans la possibilité de se ressourcer. Petrella plaide pour une réhabilitation de l’université traditionnelle et pour arrêter définitivement les déviances perverses, observables dès les débuts de l’ère néo-libérale, qui veulent aligner les universités sur les logiques d’entreprise, alors que les deux univers sont diamètralement différents: l’entreprise a le droit de se développer, de déployer ses dynamismes à la condition expresse que la société dans son ensemble en tire profit et que les logiques et rythmes de l’entreprise ne débordent pas dans les domaines les plus nécessaires dont les rythmes sont forcément lents et où le sens du recul est une vertu cardinale. L’université classique est une institution à rythme lent et doit le rester. En effet, comment peut-on prendre acte du patrimoine des peuples, s’immerger dans les langues d’autrui, traduire avec toute la précision voulue les oeuvres d’une culture autre dans tous les domaines, même ceux apparemment les plus éloignés de la pure philologie? Peut-on pratiquer une médecine (non industrialisée) sans connaissances précises sur l’histoire de la médecine, en Europe et ailleurs? Peut-on maintenir une langue correcte, claire, dans une ambiance de fébrilité permanente? Ne constate-t-on pas que l’effondrement de la maîtrise de la langue maternelle, partout dans le monde, est surtout perceptible depuis l’envahissement de l’université par les logiques de l’économie, de la finance et du commerce? Qui a eu pour corollaire la quasi disparition du latin et du grec, au profit de savoirs éphémères, limités et soi-disant pratiques, qui ne laissent aucune empreinte durable sur les individus, ce qui les livre irrémédiablement aux séductions toujours changeantes du “présentisme” médiatique contemporain.

2.

Soustraire l’Etat à l’emprise des marchands.

L’Etat, ou ce qui en tient lieu avant l’acception moderne du terme, soit les “res publicae” romaines, a pour première mission de garantir les continuités, les legs, traditions et autres héritages, d’assurer l’avenir en gérant ressources naturelles et revenus divers avec parcimonie, équlibre et sens de l’avenir. L’Etat viable repose tout à la fois sur des logiques lentes, comme l’enseignement et l’éducation, et sur la capacité à réagir avec promptitude et fulgurance, si les legs, qu’il est censé gérer et protéger, sont menacés mortellement par un ennemi absolu. La caste marchande, elle, veut réduire en miettes ces héritages, briser les continuités balisantes, maximiser les profits et dès lors induire une frénésie incessante qui dissout tout, non seulement l’Etat et l’essence du politique mais aussi les ressorts ontologiques de l’homme, l’être social comme l’individu. Les armées de psychothérapeutes et les tonnes de calmants vendus en pharmacie n’enrayeront pas le processus. La vie humaine organisée et policée, soit la vie politique du “zoon politikon”, est impossible sur le long terme si le matériel humain est atteint en son ontologie profonde (cf.: les avertissements, au seuil des années 70, du Prix Nobel Konrad Lorenz, relayé par ses disciples Irenäus Eibl-Eibesfeldt, Rupert Riedl et Franz Wuketits).

3.

Opérer le désarmement financier de l’économie actuelle.

Bon programme! Mais par quels moyens le mettre en oeuvre? Par des discours plaintifs et morigénants dans les assemblées fédérales, régionales, subrégionales, communales, etc.? Petrella semble oublier la double leçon de Soljénitsyne et Zinoviev: “Si le communisme disait ‘Ta gueule et au trou!’, l’occidentisme, lui, nous dit: ‘Cause toujours, tu m’intéresses!’”. Le communisme, société du spectacle tapageur, avait des méthodes rudimentaires, brutales. Le capitalisme occidentiste, société du spectacle diffus, a les moyens de se payer une opposition marginalisée, de se fabriquer éventuellement quelques terroristes à la Baader-Meinhoff pour renforcer le consensus et de noyer toute pensée pertinente et critique dans un flot de variétés, de faits divers et de fausses informations. Alors quoi? Revenir à la formule mussolinienne: escouades de combat, levées dans les rangs du peuple excédé et armées de flacons d’huile de ricin? Dont les effets seraient ponctués par quelques solides raclées administrées avec un manganello de rude caoutchouc ou avec une canne de Camelot du Roy? Le régime a trouvé de quoi parer à ce genre de débordements populaires et estudiantins. Il faut se rendre à l’évidence: ou bien nous attendons que la bulle pète, que le système croule, ou bien, par une mystérieuse opération du Saint Esprit, nous prenons, tous autant que nous sommes, conscience, comme Saint Paul sur le chemin de Damas, que nous avons fait fausse route et que les structures nées d’un capitalisme dévoyé sont intrinsèquement perverses et que ceux qui les font fonctionner sont des malfaiteurs, captateurs de rentes et spoliateurs du peuple: plus de droit de vote à quiconque a été employé, fût-ce comme subalterne d’entre les subalternes, par une agence bancaire ou assimilable, confiscation de leur patrimoine immobilier (les banques n’ont pas à faire dans l’immobilier), réduction de leurs salaires et pensions de 25 à 33% au profit des secteurs non marchands de la société, appelés à réparer les dégâts du turbo-capitalisme frénétique. Tel serait le désarmement réel d’une caste parasitaire à laquelle il n’aurait jamais fallu laissé la bride sur le cou. Et les gauches régimistes, démissionnaires, félones, qui n’ont pas organisé la résistance, de peur de paraître “ringardes” face aux prophètes tonitruants des “reaganomics” et du néo-libéralisme? Petrella doit-il vraiment tenter de leur apporter des arguments, un programme clé sur porte et un “nouveau récit” en prime? Ce serait tourner en rond. Le boa de “Tintin au Congo” qui se bouffe lui-même en avalant d’abord sa propre queue.

Conclusions et pistes nouvelles

“Notre société est malade du temps”, explique dans ses ouvrages la sociologue et psychologue française Nicole Aubert (in: “Le culte de l’urgence – La société malade du temps”, Flammarion, 2003). Le temps, dont aucun homme n’est maître, est la “denrée” que la modernité a voulu conquérir, soumettre, dévorer. La finalité est d’envahir les longues durées constructives, d’éradiquer en chaque individu les périodes de recul, de réflexion, de travail lent, de créativité propre à long terme, au profit de l’instant, du “temps réel” des ordinateurs, des portables et d’internet, du bénéfice ou de la satisfaction immédiats. Les dégâts anthropologiques sont patents comme l’attestent les fébrilités pathologiques contemporaines (compulsivité généralisée, fièvre des achats, frénésie du travail des “workaholics”, cyberdépendance, acharnement à faire du sport au-delà du raisonnable, passion du jeu et de la spéculation boursière, sexualités compulsives et toujours insatisfaites). Les dépressions se multiplient, la consommation de calmants augmente, comme si les patients cherchaient à nouveau à ralentir le temps, mais deux domaines, signale Nicole Aubert, souffrent particulièrement de cette compulsivité généralisée et de son corollaire de dépressions: a) la famille, qui éclate, se morcelle, se recompose vaille que vaille, ne remplit en tout cas plus son rôle de pôle équilibrant, où l’enfant peut construire sa personnalité en toute quiétude; b) la quête spirituelle, l’anamnèse nécessaire à l’équilibre de l’homme à tous les moments de sa vie (“A la recherche du temps perdu” de Proust), est brocardée comme passéiste ou “ringarde” voire “fascistoïde” parce qu’identitaire, donc fondatrice et “consolidatrice” de la personne (voir aussi “L’Homme pressé” et “Bouddha vivant” de Paul Morand et “Scènes de la vie future” de Georges Duhamel).

Nicole Aubert plaide, avec le Prof. Christophe Roux-Dufort (réf. supra), pour un retour au temps cyclique, mieux adapté à l’homme, à ses structures ontologiques profondes. Et c’est là que nous retombons sur la notion de “récit”, issue de la philosophie de Jean-François Lyotard: faut-il remplacer le récit occidental linéaire dans sa version libérale-capitaliste par un récit tout aussi occidental et linéaire qui serait humaniste-utopique (et “rousseauiste” au mauvais sens du terme), alors qu’en général, libéralisme, capitalisme, (faux) humanisme et utopisme ont toujours fait bon ménage et procèdent finalement de la même matrice eudémoniste du 18ème siècle? (cf. “The Enlightement” de Peter Gay, la précieuse anthologie “Interpretazioni dell’illuminismo” d’Antonio Santucci et l’incontournable “Die Aufklärung” de Panayotis Kondylis).

Ce n’est pas un nouveau grand récit, mais de petits récits non universalisables et d’un retour aux calendriers, aux liturgies et aux rythmes réels (“Apocalypse” de D. H. Lawrence), dont notre société très malade, fourvoyée dans une impasse, a besoin. Bref d’un retour à la Tradition et aux Volksgeister. Ce ne sont pas seulement les guénoniens et les évoliens qui en parlent aujourd’hui: dans les aires linguistiques anglo-saxonne et néerlandaise, le succès d’un livre comme “Black Mass – Apocalyptic Religion and the Death of Utopia” le prouve. L’auteur, John Gray, démontre que notre “vision conventionnelle” de l’histoire et du progrès humain a fait fausse route, qu’elle a généré plus de maux et de catastrophes qu’elle a résolu de problèmes. Pour Gray, le sommet de l’arrogance “linéaire-progressiste” a été commis par l’équipe néo-conservatrice (et anciennement trotskiste, ce qui explique sa volonté enragée de tout bousculer et de faire table rase de tous les résidus du passé, y compris les plus vénérables) autour de Bush, avec son projet “PNAC” (“Project for a New American Century”), qui entendaient fermement jeter aux orties tous les principes de la “Realpolitik”, dont le dernier défenseur américain aurait été, prétend Gray, Henry Kissinger. Cet abandon de toute “Realpolitik” signale une volonté de se débarrasser définitivement de toutes les limites imposées par l’histoire et le politique (“das Politische” selon Carl Schmitt ou Julien Freund; les balises ôtées, rien ne doit plus arrêter le flux houleux à trois composantes de l’américanisme planétaire: 1) l’économisme débridé (dont le néo-libéralisme de la “théologie universelle”, dénoncée par Petrella, est l’idéologie la plus parachevée), 2) le moralisme hypocrite inauguré par Wilson pendant la première guerre mondiale et remis au goût du jour par les présidents successifs (la “Croisade” de Roosevelt, les “droits de l’homme” de Carter, les discours apocalyptiques de Reagan avec évocation de l’Armageddon et le néo-conservatisme belliciste du projet PNAC sous Bush Junior); et 3) les propagandes échevelées reposant sur des contre-vérités flagrantes ou des semi-vérités adroitement présentées qui ahurissent la planète entière au départ des officines et agences-mères basées aux Etats-Unis. Nous en sommes là. Et la défaite possible de l’équipe néo-conservatrice, à l’horizon de novembre 2008, n’y changera rien, en dépit des espoirs naïfs des gauches européennes ou des pays en voie de développement.

En évoquant la démocratie à sa façon et en revendiquant l’utopie de manière si stupide, Petrella sombre dans un travers que dénonçait déjà Platon: laisser la bride sur le cou au désir (au cheval noir et fou du char de l’âme) et pousser ainsi la République, la Cité, dans les affres de la tyrannie et de la catastrophe. Herbert Marcuse, au demeurant excellent exégète de Hegel dans sa jeunesse et lecteur attentif de Nietzsche, a parié, dans les années 60 du 20ème siècle “pour l’Eros contre la civilisation”; certes, Marcuse entendait dégager l’homme de l’unidimensionalité où l’enfermait une société devenue hyper-technicisée et restaurer ses capacités créatrices, au sens artistique et dyonisiaque de Nietzsche. L’Eros, qu’il définissait comme antidote à l’hypertechnicité contemporaine, n’est nullement l’hédonisme et l’eudémonisme vulgaires qui ont triomphé chez les interprètes paresseux de son oeuvre, insinués aujourd’hui dans tous les rouages de la Cité, après mai 68 et la “longue marche à travers les institutions” des nouvelles gauches (cf. H. Marcuse, “Zur Kritik des Hedonismus”, in: “Kultur und Gesellschaft I”, edition Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1965-75). Les “festifs” dénoncés par Muray, surtout dans “Festivus festivus”, l’ouvrage sorti à peine quelques semaines avant sa mort inopinée, sont hédonistes et eudémonistes, donc “anti-politiques”, “impolitiques”, et donnent le ton dans le sillage du maire de Paris Delanoë. Les “festifs” sont les héritiers de ces pseudo-marcusiens qui n’ont pas compris Marcuse ni les autres théoriciens de l’Ecole de Francfort. Et c’est à ces “festifs”, en marge des partis socialistes, démocrates-chrétiens et écologistes que Petrella veut servir son plat, plein de bonnes intentions, voire de quelques intentions pertinentes, mais vilainement, atrocement, gâtées par les sauces frelatées du festivisme.

Ces “festifs” représentent l’immense majorité de cette humanité à l’âme dominée par le cheval noir et fou que ne maîtrise pas l’aurige (cf.: Janine Chanteur, “Platon, le désir et la Cité”, Sirey, 1980) et qui bascule dans tous les paradis artificiels possibles et imaginables, dont l’éventail est bien plus vaste qu’aux temps de Platon ou même de Marcuse. Non, Prof. Petrella, il ne faut pas promettre l’utopie mais l’agonalité, le retour à plus d’âpreté politique, à une intransigeance qui puise à Platon (sans platonisme) et Aristote, à Carl Schmitt et à Julien Freund. Il faut bannir de la Cité, non les poètes, mais les festifs et les escrocs, les tyrans esclaves de leurs désirs (dont les tenants de la “théologie universelle capitaliste” qui en sont un avatar contemporain). Dans ce cas, et dans ce cas seulement, nous pourrons réaliser les trois points de votre programme qui ont retenu notre attention.

Dimitri SEVERENS.

(Septembre 2008).

Références: Riccardo PETRELLA, “Pour une nouvelle narration du monde”, Montréal, Editions “écosociétés”, 2007, ISBN: 978-2-923165-36-3.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

« Novice ou expérimenté, Blanc ou Noir, les deux sénateurs (Obama et Mc Cain) proviennent du même chaudron traditionnel qui alimente le régime étasunien. Le juriste pas plus que le militaire, le démocrate comme le républicain, peinent à brosser les contours de ce "changement" qu'ils aimeraient incarner.

« Novice ou expérimenté, Blanc ou Noir, les deux sénateurs (Obama et Mc Cain) proviennent du même chaudron traditionnel qui alimente le régime étasunien. Le juriste pas plus que le militaire, le démocrate comme le républicain, peinent à brosser les contours de ce "changement" qu'ils aimeraient incarner.