La revue de presse de CD

15 janvier 2023

EN VEDETTE

Conflit Ukraine-Russie : du fantasme à la réalité, de l’illusion à la désillusion

Par le général (2s) Antoine Martinez.

Face à la guerre en Ukraine qui aurait pu et qui aurait dû être évitée, avons-nous encore le droit, dans un monde pourtant dit libre, d'appréhender cette situation dramatique avec une grille de lecture non manichéenne ou sommes-nous sommés de nous soumettre à la seule vérité dispensée officiellement sous peine d'être invectivés et insultés ? Un certain nombre de sujets doivent être évoqués, développés et analysés afin de mettre en évidence les véritables enjeux et les risques d'une confrontation généralisée qui n'est pas dans l'intérêt des Européens. Analyse très détaillée trouvée dans Antipresse n° 371 du 8 janvier 2023.

https://www.craft.do/s/ycqH2inv3rV1ye

AFRIQUE

Algérie : Du « royaume Arabe » à la départementalisation jacobine

Dans les années 1950, juste avant les indépendances, le monde en perdition n’était pas l’Afrique, mais l’Asie qui paraissait alors condamnée par de terrifiantes famines et de sanglants conflits : guerre civile chinoise, guerres de Corée, guerres d’Indochine et guerres indo-pakistanaises. En comparaison, durant la décennie 1950-1960, les habitants de l'Afrique mangeaient à leur faim, étaient gratuitement soignés et pouvaient se déplacer le long de routes ou de pistes entretenues sans risquer de se faire attaquer et rançonner.

Le blog de Bernard Lugan

https://bernardlugan.blogspot.com/

ALLEMAGNE

Annalena Baerbock - une construction des Etats-Unis ?

Outre de nombreuses lacunes et contradictions, la biographie de la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock révèle toutefois un point fixe constant : elle sert les intérêts des États-Unis. Le célèbre journaliste d'investigation Gerhard Wisnewski s'est mis sur la piste et révèle des choses étonnantes sur Baerbock dans son livre annuel « Verheimlicht - Vertuscht - Vergessen 2023 ».

euro-synergies.hautetfort.com

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2023/01/03/a...

DÉCONSTRUCTION

Manuel de l’OTAN sur le langage inclusif

Bureau de la représentante spéciale du secrétaire général de l’OTAN pour les femmes, la paix et la sécurité (sic). Un document officiel de 44 pages… Pour ne jamais oublier que la guerre est aussi, et surtout, culturelle !

nato.int

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pictures/i...

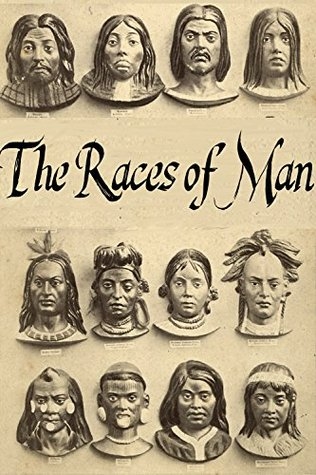

L’antiracisme, ruine de l’âme

Par Éric Delcroix, juriste, essayiste et écrivain, auteur de Droit, conscience et sentiments. Du prétoire au confessionnal. Il est un phénomène cardinal qui détermine toute la vie sociale et politique du monde occidental, phénomène que personne ne semble voir, alors même qu’il est nouveau et fondamentalement subversif. Il s’agit du triomphe de la morale anti-discriminatoire, née dans sa forme achevée bien sûr aux États-Unis, dans les années cinquante du siècle dernier, notamment sous la plume d’un économiste, Gary Becker (1930-2014). Pour celui-ci, les discriminations, jusqu’alors tenues comme des affects naturels et mode de sélection sociale, étaient au bout du compte contre-productives pour les affaires (business), qui, avec l’effervescence moralisatrice, procèdent de l’essence du régime américain. Mais qui comprend de quoi il retourne ? Analysons les conséquences du mythe de l’antiracisme, derrière celui fondateur de l’antifascisme (ce trait d’union immarcescible et génial entre communistes et partis bourgeois, forgé par Staline en 1935, avec la politique dite des « Fronts populaires », jamais effacé) qui fonde de façon homogène l’idéologie occidentale (et russe) commune, occultant tout bon sens.

polemia.com

https://www.polemia.com/lantiracisme-ruine-de-lame/?utm_s...

DÉSINFORMATION/CORRUPTION/CENSURES/DÉBILITÉ

Référé suspension contre la décision de la CPPAP : le tribunal donne raison à FranceSoir

Le jugement du Tribunal administratif de Paris vient de tomber. Par une décision en date du 13 janvier 2023, celui-ci vient de trancher en faveur de FranceSoir et a prononcé la suspension de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la CPPAP a refusé le renouvellement de l’inscription dans ses registres de notre site en qualité de service de presse en ligne « jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ». Aussi, entre-temps, l’organe judiciaire enjoint la CPPAP « à rétablir le régime d’aide dont bénéficiait le site préalablement à la décision refusant le renouvellement de son agrément ». Il a été accédé à la demande du journal que soit transmise au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité qui devra traiter le sujet de la licéité de l’existence de la CPPAP.

francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/politique-france/refere-suspens...

Daniel Ellsberg : « Inculpez-moi aussi comme Julian Assange »

L’ancien fonctionnaire et lanceur d’alertes demande aux États-Unis de l’inculper dans la mesure où tout comme Julian Assange il est, de façon non autorisée, en possession de matériel classifié. Ellsberg emboîte ainsi le pas au fondateur de Cryptome.org qui a lui aussi demandé à être poursuivi, rapporte Joe Lauria.

les-crises.fr

https://www.les-crises.fr/daniel-ellsberg-inculpez-moi-au...

Jean-Paul Sartre a-t-il appelé au meurtre des hommes blancs ? Askolovitch prétend que c’est faux pour accabler Houellebecq, la philosophe Bérénice Levet prouve que c’est vrai.

Dans sa revue de presse sur France Inter, Claude Askolovitch a accusé Le Point de couvrir un « gros mensonge » de Michel Houellebecq. La philosophe Bérénice Levet lui répond.

fdesouche.com

https://www.fdesouche.com/2023/01/07/affaire-houellebecq-...

Revue de presse RT du 1er au 7 janvier 2023

Exercice hebdomadaire de ré/désinformation grâce à Russia Today. Au sommaire : l’immigration clandestine explose en Europe ; les problèmes sanitaires dans les hôpitaux britanniques ; le FMI annonce une grâce récession ; les changements de politique étrangère en Israël ; nouvelles de Chine ; médiation entre Turquie et Syrie ; nouvelles de la guerre chaude en Ukraine ; rapport Pologne-Ukraine ; la Russie renforce son aviation stratégique ; militarisation accrue du Japon.

lesakerfrancophone.fr

https://lesakerfrancophone.fr/revue-de-presse-rt-du-1er-a...

ÉCOLOGIE

Stagnation du réchauffement climatique ?

Alors que les données globales du climat en 2022 n’ont pas de particularité remarquable, bien que le réchauffement reste à un niveau élevé, il est répété en boucle sur tous les médias et dans tous les discours politiques que la crise climatique aurait pris un tournant dramatique. Cette ritournelle mensongère est alimentée par un choix biaisé et délibéré de facteurs certes spectaculaires mais peu ou pas significatif d’une tendance lourde. Ainsi, les températures globales de l’année 2022 ne furent pas des plus élevées, les glaces de l’arctique n’ont pas fondu exagérément et les mers n’ont toujours pas recouvert l’île de Tuvalu (le niveau moyen monte actuellement de 34 cm par siècle). Documents et graphiques pour réfléchir.

Le blog de Michel de Rougemont

https://blog.mr-int.ch/?p=8888

Une nouvelle organisation paie des journalistes pour diffuser l’idéologie du changement climatique

Si vous voulez lutter contre le changement climatique, une solution consiste à payer des journalistes pour diffuser le message et les former à l’idéologie environnementale. Une autre voie consiste à promouvoir des produits qui s’inscrivent dans la transition vers les énergies renouvelables afin que les entreprises vertes puissent capitaliser sur ce que l’on appelle « l’opportunité morale ». C’est l’approche du 1Earth Fund, qui propose des cours, des certificats et des bourses aux reporters climatiques pour éduquer le public sur les combustibles fossiles tout en promouvant les solutions énergétiques vertes. L’organisation a été fondée par Roy Richards Jr., dont l’entreprise familiale Southwire distribue des produits et services d’énergie verte.

reseauinternational.net

https://reseauinternational.net/une-nouvelle-organisation...

ÉTATS-UNIS

L’industrie de l’armement domine le Congrès américain

Le nouveau budget militaire de 850 milliards de dollars, que la Chambre vient d’approuver est un cadeau à l’industrie de l’armement. Est-ce une coïncidence que les partisans du projet de loi à la Chambre aient reçu sept fois plus d’argent des entrepreneurs militaires que les opposants ?

les-crises.fr

https://www.les-crises.fr/l-industrie-de-l-armement-domin...

FRANCE

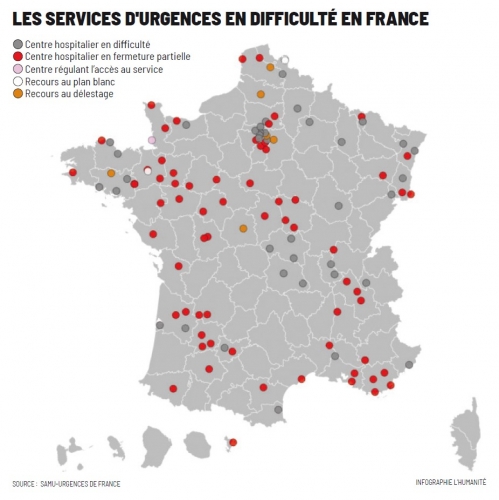

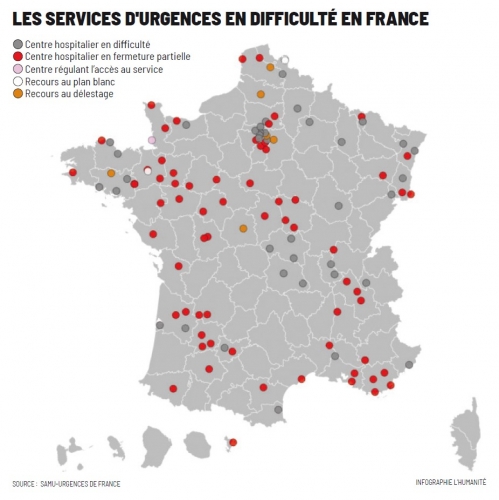

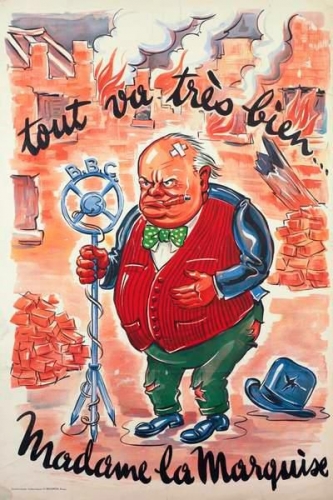

Pénurie de médecins spécialistes, tiers-mondialisation de l’hôpital, abandon sécuritaire…est-il encore légitime de s’acquitter de l’impôt et des prélèvements sociaux en France ?

Est-il encore légitime de s’acquitter de l’impôt et des prélèvements sociaux en France ? Voici une question bien insolente, dans un pays qui interdit légalement toute incitation à ne pas s’acquitter de cette taxation généralisée. Une question insolente, mais néanmoins pertinente dans une société française où l’Etat, qui a le monopole des prélèvements, taxes, charges et impôts, rempli de moins en moins son rôle, et ne rend pas les services qu’il devrait rendre en échange justement de ces taxations.

breizh-info.com

https://www.breizh-info.com/2023/01/10/213447/penurie-de-...

Emmanuel Macron, image de la déraison occidentale

Pour la majorité de la population mondiale, l’Occident – c’est-à-dire l’espace formaté et dominé par les États-Unis – désigne le monde des fous : des fous qui croient par exemple que des hommes peuvent être enceints, qu’il est légitime d’euthanasier les malades ou qu’il faut arrêter de faire des enfants pour « sauver la planète ». Mais pour le reste du monde, l’Occident regroupe aussi les acteurs étatiques irrationnels. Des États et des gouvernements, et donc des interlocuteurs, non fiables. Qu’est-ce qu’un acteur étatique irrationnel ? Un État ou un gouvernement qui ne se soucie pas du bien de sa population. Et qu’est-ce qu’un État qui ne se soucie pas de protéger sa population ? Un État qui n’est pas souverain. Un acteur étatique irrationnel est aussi un acteur idéologique : il sacrifie sa population et son territoire à des idées abstraites, comme l’URSS à ses débuts.

polemia.com

https://www.polemia.com/emmanuel-macron-image-de-la-derai...

Pourquoi l’État est impuissant face aux marchés de la drogue : un ex des stups raconte

Jean-Pierre Colombies a travaillé plus de dix ans à la brigade des stups de Marseille. Il connaît le milieu de la drogue et les moyens que met en oeuvre l’État pour lutter contre le trafic de drogues. Il sait pourquoi les autorités n’obtiennent aucun résultat. Le phénomène est plus vaste, sociétal et culturel…

lemediapourtous.fr

https://lemediapourtous.fr/pourquoi-letat-est-impuissant-...

GAFAM

Les GAFAM en France : un lobbying aidé par un Etat faible ou séduit

« Dépenses de lobbying en augmentation rapide, débauchage de hauts fonctionnaires, contacts à l’Élysée, partenariats financiers avec des médias, des think tanks et des institutions de recherche... » L'Observatoire des multinationales a étudié les (grands) moyens du lobbying des GAFAM.

www.zdnet.fr/blogs

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/les-gafam-en-fr...

Les fichiers Twitter montrent comment l’État profond a conquis les médias sociaux

Matt Taibbi fait le point sur les récentes révélations concernant la manipulation de Twitter au profit d’entités gouvernementales partisanes. La publication des « fichiers Twitter » s’est faite dans plusieurs fils Twitter d’auteurs, de gauche comme de droite, qui ont eu accès aux fichiers et à la communication interne de Twitter.

lesakerfrancophone.fr

https://lesakerfrancophone.fr/les-fichiers-twitter-montre...

Guilhem Giraud : « Grâce à l’intelligence artificielle, la surveillance de masse n’a pas de limite ! »

Ancien ingénieur à la DST, aujourd’hui DGSI, Guilhem Giraud dénonce les dérives de la surveillance de masse dans un livre témoignage intitulé « Confidences d’un agent du renseignement français », publié aux éditions Robert Laffont. Un phénomène qui, selon lui, menace les libertés individuelles.

radiofrance.fr/franceculture

https://www.radiofrance.fr/franceculture/guilhem-giraud-g...

GRANDE-BRETAGNE

Projets et institutions britanniques intervenant dans les affaires d'autres États

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord mérite une attention particulière et des recherches approfondies sur l'organisation et l'exécution d'opérations psychologiques et l'utilisation de technologies de manipulation, car il possède une longue et considérable expérience dans la réalisation de telles actions dans les régions les plus dissemblables du monde.

euro-synergies.hautetfort.com

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2023/01/09/p...

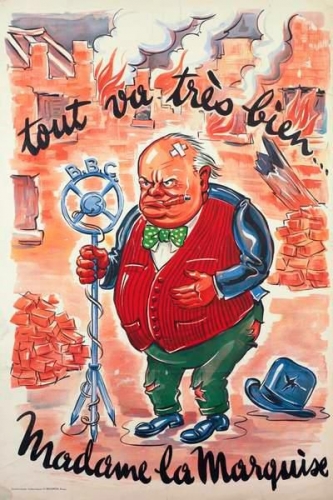

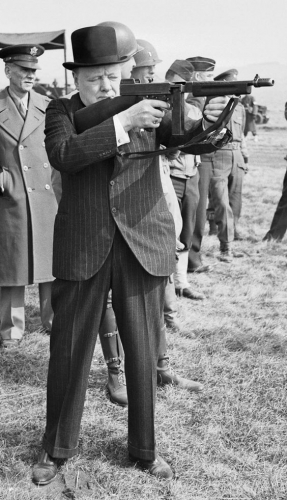

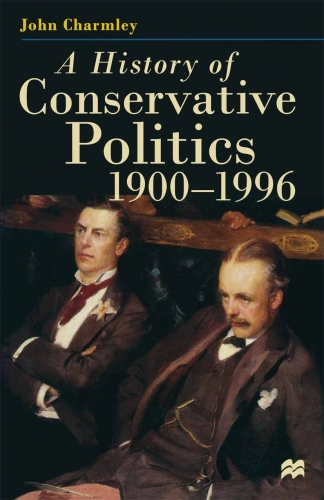

John Charmley et l’effarant bilan de Winston Churchill

Brute impériale, raciste humaniste, boutefeu impertinent, affameur et bombardier de civils, phraseur creux et politicien incapable en temps de paix, américanophile pathétique, Winston Churchill est naturellement le modèle de cette époque eschatologique et de ses néocons russophobes (Churchill recommanda l’usage de la bombe atomique contre les Russes à Truman). On laisse de côté cette fois Ralph Raico pour évoquer le brillant historien John Charmley qui l’analysa d’un point de vue British traditionnel : Churchill anéantit l’empire, choisit le pire et la guerre, varia d’Hitler (le moustachu puis Staline) et humilia l’Angleterre transformée en brillant troisième des USA. Autant dire que Charmley n’est pas bien vu en bas lieu. Il écrit en effet que l’Angleterre ruina deux fois l’Europe pour abattre une Allemagne qui finit par la dominer économiquement ! Niall Ferguson a reconnu aussi les responsabilités britanniques dans la Première Guerre mondiale.

euro-synergies.hautetfort.com

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2023/01/11/j...

IMMIGRATION

Une maîtrise des flux migratoires illusoire ? Focus sur le Royaume-Uni

Lors du débat diffusé sur TV Libertés, Philippe Murer a souligné que le gouvernement britannique n’avait pas tenu sa promesse de baisse de l’immigration, qui a pourtant été l’une des raisons majeures du vote en faveur du Brexit, tout en précisant : « un pays souverain peut toujours arrêter les flux d’immigration et ils ne l’ont pas fait ». Jean-Yves Le Gallou a insisté sur d’autres explications à cet échec que les aspects institutionnels, comme l’idéologie immigrationniste et les intérêts économiques favorables à l’ouverture des frontières. L’exemple du Royaume-Uni montre-t-il que la maitrise des flux migratoires est une chimère, même en dehors de l’Union européenne ? Si échec il y a, quelles en sont les explications ? Après avoir fait un bilan sur l’ampleur des flux migratoires au Royaume-Uni, nous en aborderons les causes puis les moyens que se donne le gouvernement britannique pour les maitriser.

polemia.com

https://www.polemia.com/ue-une-maitrise-des-flux-migratoi...

Au Danemark, on ne badine pas avec l’immigration

Quel est le pays membre de l’Union Européenne dont les citoyens peuvent connaître en un clic sur un site dédié les nationalités d’origine des personnes immigrées, leur taux d’emploi, la part de l’aide sociale qui leur est attribuée, les faits de violence selon le pays d’origine de leurs auteurs ? Un pays « fasciste », dominé par l’extrême droite ? Nullement : c’est celui de Hamlet, devenu un royaume paisible, aujourd’hui gouverné par les sociaux-démocrates (centre gauche). Voilà plus de vingt ans que les gouvernements danois successifs, de droite ou de gauche, ont cessé de se déchirer ou de se faire « des nœuds au cerveau » à cause de l’immigration, mais poursuivent sérieusement, en soignant les détails, une politique d’accueil contrôlé.

laselectiondujour.com

https://www.laselectiondujour.com/au-danemark-on-ne-badin...

LECTURE

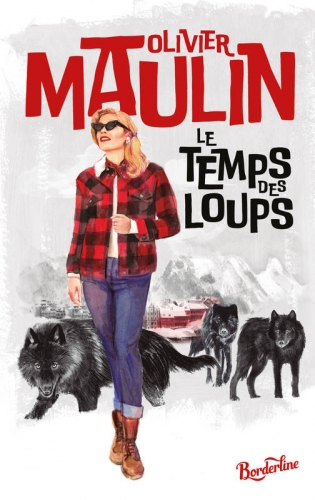

Titre :

Le temps des loups, d’Olivier Maulin. Borderline, 324 pages, 15 €.

Auteur :

Olivier Maulin est journaliste (critique littéraire à Valeurs actuelles) et écrivain (déjà 14 livres publiés). Il fait partie des quelques et rares jeunes écrivains français qui ont beaucoup de choses à dire avec une plume acérée et un regard pointu sur le monde actuel, sur la bêtise, l’hypocrisie de notre société. C’est rabelaisien, très drôle et profond à la fois.

Quatrième de couverture :

« Jean-Maurice Grosdidier est un crétin de compétition. Depuis la mort de ses parents, il vit avec ses deux frères dans une ferme-auberge des Vosges et attend que l’argent tombe du ciel. Quand il apprend que la star multimillionnaire de la littérature américaine Samantha-Sun Lopez est invitée au salon du livre d’Épinal, il accouche d’une idée désastreuse : la kidnapper pour obtenir une rançon. Évidemment, rien de se passera comme prévu… »

Extraits :

« Daphné Loisel-Monfils […] à 23 ans, venait de publier son premier roman où elle racontait d’une écriture blanche les relations perverses que lui avait imposée son père et qui avaient fait d’elle ‘’une putain libérée mais toujours soumise’’. Dans l’espoir de vérifier si elle était vraiment putain, quelques critiques avaient salué l’audace de la confession et vanté un texte dérangeant qui propulsait le lecteur hors de sa zone de confort, avant de la contacter pour boire un café. Elle était bien putain, mais de l’espèce frigide et torturée : les critiques s’étaient sauvés avant les croissants. »

« La libération des échanges commerciaux avait décimé l’activité en quelques décennies. Il restait un ou deux tissages vers Saulxures, reconvertis dans la lingerie de luxe, mais la plupart des usines avaient fermée ; elles étaient tombées en ruine, certaines avaient été rasées, la plus belle avait été transformée en musée. C’étaient des étudiantes en costume d’époque ou des emplois aidés qui actionnaient désormais les métiers à tisser devant les touristes digérant leur repas marcaire. Après, ils iraient voir l’exposition temporaire ‘’L’Inde aux 1 000 couleurs’’ ou les ‘’Tissus sacrés des Incas’’ puis achèteraient à la boutique des nappes, des torchons et des mouchoirs fabriqués à Gérardmer (en attendant que le site ferme à son tour : on commandera les mouchoirs vosgiens directement aux Chinois) »

« La laïcité ! Non mais la laïcité ! Au secours ! Sauf respect, monsieur le maire, la laïcité n’a jamais donné un seul Français. Pas un seul ! Et vous savez pourquoi ? Parce qu’il faut d’abord être français pour être laïque ! C’est la fameuse charrue avant le fameux bœuf ! Vous comprenez le problème ? Ni l’école, ni la laïcité, ni même votre foutue République n’ont jamais fait et ne feront jamais des bons petits Français ! Seules les mœurs françaises font un Français ! Vivre à la française, penser à la française, avoir une histoire française ou la reprendre à son compte ! Le reste, c’est de la rigolade, du carton plastifié tricolore brandi sur les plateaux télé par les Belphégor des déserts ! Pour être Français, il faut accepter de vivre en Français, point final ! »

« Dès le lendemain du coup d’État, le préfet se déplaça avec une vingtaine de policiers pour faire cesser les troubles. Blanche le reçut avec courtoisie dans la salle des fêtes de la mairie, entourée de cinquante francs-bûcherons armés, et lui notifia dans les formes la sécession du royaume d’avec la République française. Le préfet quitta les lieux et en appela à l’armée qui, occupés à se battre dans les banlieues, n’intervint pas. Dans les jours suivants, on établit les frontières du nouveau royaume, on déboulonna les symboles républicains et on frappa monnaie (le franc vosgien). »

RÉFLEXIONS

« Toute cette façade que l’on appelle démocratie va bientôt s’effondrer », par Alexandre Dianine-Havard

D’origine française, russe et géorgienne, Alexandre Dianine-Havard vit à Moscou depuis une quinzaine d’années. Diplômé en droit, il a d’abord exercé le métier d’avocat en France puis en Finlande, avant de se consacrer au développement et à l’enseignement du système du Leadership Vertueux : une approche du leadership fondée sur la science de la vertu (arétologie) élaborée par les anciens Grecs, et destinée à faire émerger une nouvelle génération de leaders à même de « faire rayonner la beauté de la vie et de la famille, promouvoir une économie juste et remettre l’être humain au centre ». Lors de cet entretien, Alexandre Dianine-Havard a évoqué les grands défis auxquels notre civilisation est, selon lui, confrontée, dépeignant notamment une société peuplée d’êtres pusillanimes et irrésolus, en quête de confort et de plaisirs factices, esclaves de leurs désirs et de leurs passions, où la vertu, la transcendance et l’altruisme ont laissé place au relativisme, au consumérisme et à l’individualisme. « Je pense que le principal problème est anthropologique, nous ne savons plus du tout ce qu’est l’homme. Les principes de la nature humaine n’existent plus. C’est le subjectivisme, l’individualisme total à tous les niveaux. »

epochtimes.fr

https://www.epochtimes.fr/toute-cette-facade-que-lon-appe...

L'inégalité comme condition d'existence (Nicolas Berdiaev)

Vidéo. Grâce aux réflexions du philosophe russe Nicolas Berdiaev sur la notion d’inégalité, contrairement à l’avis commun, l’inégalité, loin d’être un mal, est, selon lui, la condition nécessaire à l’épanouissement de la vie et de tout génie créateur. L’égalitarisme, lui, loin d’être mû par l’amour, souhaite au contraire tout égaliser dans le néant. Un renversement de valeurs dont on voit aujourd’hui les multiples conséquences.

Le site d’Ego No

https://www.youtube.com/watch?v=knsUncJZB3Q

RUSSIE

Bulletin N°116. Bilan 2022 : autocritique, livraison d'armes, prise de Solédar. (12.01.2023).

Xavier Moreau nous donne des informations très précises sur les thèmes suivants : Chine et pétrole russe ; Provocation kiévienne à Kharkov ; Livraison d’armes otaniennes ; Autocritique 2022 ; Erreur sur les dates ; Déclenchement de l’opération spéciale ; Contre-offensives ukrainiennes ; Scénarios de fin d’année ; Acteurs rationnels vs acteurs irrationnels ; Médiocre performance de l’armée ukrainienne ; Résilience de l’économie russe ; Principe primordial de l’emploi de l’armée russe ; Carte des opérations militaires.

odysee.com

https://odysee.com/@STRATPOL:d/116e:f

SANTÉ

La « vaccination » contre la covid « réduit » les formes graves

Il est des images ou des tableaux qui se passent de commentaires. J’ai vérifié la source, en allant directement sur le site du gouvernement de Nouvelle Galle du Sud en Australie, où apparemment on ne cache rien. Ce sont les chiffres d’hospitalisations, soins critiques et décès, du 15 au 31 décembre 2022, selon le sexe, l’âge et le statut vaccinal, 0 à 4 doses ou plus. Signalons que les 4 doses ou plus ne sont pas les plus nombreux dans la population (45 %) …

covid-factuel.fr

https://www.covid-factuel.fr/2023/01/07/la-vaccination-co...

Y a-t-il une surmortalité chez les 20-40 ans depuis 2021 ?

On détecte un signal qui devrait conduire les autorités à enquêter et à chercher une explication à la nette inflexion à la hausse de la mortalité des jeunes au cours de l’année 2021, avec quelques centaines de décès inattendus. Et si de l’ordre de 400 décès de jeunes de 20 à 40 ans s’avèrent être imputables à une intervention humaine au cours de 2021, ce nombre n’est certes pas susceptible de modifier la démographie de la France, mais c’est bien davantage que le bilan du 13 novembre 2015 qui a scandalisé le monde entier, et cela ne peut pas être considéré comme négligeable ou excusable. Reste à savoir si le même phénomène se retrouve dans d’autres pays que la France, et si l’enquête sera sérieusement menée quelque part…

covid-factuel.fr

https://www.covid-factuel.fr/2023/01/13/y-a-t-il-une-surm...

Une spécialiste des affaires juridiques de Vanguard-Pfizer devient Madame maladies infectieuses.

Cette information venue de Suisse permet une remarquable analyse de la mise en place d’une toile arachnéenne mondiale de la Santé, pour le plus grand bien de Big Pharma.

Le blog de Liliane Held Khawam

https://lilianeheldkhawam.com/2023/01/08/une-specialiste-...

Covid-19 : les cas de myocardites après la troisième dose de vaccin ont augmenté de 800 %, selon une étude prospective

Depuis le lancement de la vaccination en population générale, de nombreuses études scientifiques confirment un risque de myocardite survenue après la vaccination anti-Covid. L'inflammation du myocarde toucherait majoritairement des hommes jeunes, des adolescents ou des enfants. Cependant, les myocardites étudiées sont généralement les cas les plus graves qui ont nécessité une prise en charge hospitalière. Qu'en est-il des patients qui présentent des lésions myocardites peu symptomatiques ou asymptomatiques, et qui, par conséquent, n'ont fait l'objet d'aucune prise en charge médicale ? Si aucun diagnostic n'est posé sur ces personnes, comment appliquer d'éventuelles mesures de prévention et de protection ? Enfin, comment évaluer l'incidence réelle des cas de myocardites survenues après une injection de vaccin anti-Covid-19 dans la population ?

francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-etude-pr...

Y a-t-il une surmortalité depuis 2021 ?

Dès le début 2021, grâce à des analyses statistiques telles que celles proposées par la chaîne Youtube Décoder l’Éco, on avait compris que pour interpréter correctement la comparaison entre des courbes ou des données de mortalité, il fallait absolument prendre en compte la taille et l’âge de la population. Ainsi, même avec des taux de mortalité identiques d’une année sur l’autre pour chaque classe d’âge, l’accroissement et le vieillissement de la population française entre 2019 et 2020 devaient à eux seuls conduire à environ 30.000 décès supplémentaires en 2020 par rapport à 2019. Cela relativisait partiellement les 60.000 décès supplémentaires enregistrés en 2020, interprétés par la plupart des médias comme une preuve de la terrible dangerosité du Covid-19. Décoder l’Eco a depuis proposé des analyses plus poussées, incluant la notion d’année moisson, et interrogeant par ailleurs la part des décès directement dus à la politique sanitaire mise en œuvre face au Covid-19.

covid-factuel.fr

https://www.covid-factuel.fr/2023/01/12/y-a-t-il-une-surm...

UKRAINE

Guerre en Ukraine vidéo N°22

La situation sur le front de Bakhmut évolue rapidement. Le commandement russe de l’Opération Militaire Spéciale est redimensionné. La perspective d’une offensive russe se précise. Pendant ce temps les délires propagandistes continuent. Au sommaire : Observations sur le rôle des bellicistes français ; les conditions et les conséquences de la chute de Soledar ; le remaniement du commandement russe ; le déclenchement de l’offensive d’hiver ?

vududroit.com

https://www.vududroit.com/2023/01/guerre-en-ukraine-video...

UNION EUROPÉENNE

Media Freedom Act : les inquiétudes de l’Ojim étaient justifiées

Věra Jourová, vice-présidente tchèque de la Commission européenne chargée des valeurs et de la transparence, de mèche avec la galaxie Soros, est aux avant-postes dans le projet de mise en place d’un European Media Freedom Act.

ojim.fr

https://www.ojim.fr/media-freedom-act-les-inquietudes-de-...

Sommaire :

Sommaire :

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

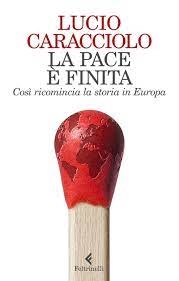

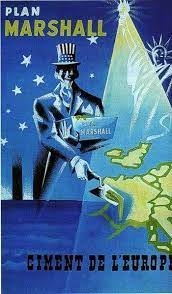

L'UE est définie par Lucio Caracciolo dans son livre La pace è finita, Feltrinelli 2022, comme "Anti-Europa", comme une zone géopolitique au sein de l'empire américain: "Définissons Anti-Europa dans un sens géopolitique: la négation de l'Europe comme sujet unitaire potentiel (le rêve européiste) et comme centre de pouvoirs transcontinentaux, le résultat du choix américain de rester en Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale. Afin d'ériger son propre empire informel, une avant-garde à étoiles et à rayures dans les immensités de l'Eurasie. Renverser la vision russe de la péninsule européenne s'étendant dans l'Atlantique. Pour Moscou, on l'oubli, elle est l'Asie antérieure (Perednaja Azija), l'accès via la Méditerranée et la Baltique aux

L'UE est définie par Lucio Caracciolo dans son livre La pace è finita, Feltrinelli 2022, comme "Anti-Europa", comme une zone géopolitique au sein de l'empire américain: "Définissons Anti-Europa dans un sens géopolitique: la négation de l'Europe comme sujet unitaire potentiel (le rêve européiste) et comme centre de pouvoirs transcontinentaux, le résultat du choix américain de rester en Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale. Afin d'ériger son propre empire informel, une avant-garde à étoiles et à rayures dans les immensités de l'Eurasie. Renverser la vision russe de la péninsule européenne s'étendant dans l'Atlantique. Pour Moscou, on l'oubli, elle est l'Asie antérieure (Perednaja Azija), l'accès via la Méditerranée et la Baltique aux

Le livre de Montanelli

Le livre de Montanelli

![Répartition_de_l'indice_céphalique_en_[...]Deniker_Joseph_btv1b84421627.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/02/01/1208611232.JPEG)

Sans doute pouvons-nous décrire le conflit sans métaphysique, sans philosophie, mais dans ce cas, il manquera quelque chose d'essentiel. Pour en revenir à votre question, Nikolay, à savoir si cette guerre est une expiation. Je suppose que oui. En gros, la guerre est menée par les Russes afin d'établir la paix. En russe, il existait deux orthographes du mot "мир" ("monde") : avec un "i" décimal, avec un point, et dans la version moderne - avec un "и" octal. L'un n'est qu'une donnée, et l'autre est le résultat d'une guerre, une sorte de pacte conclu après la séparation. Cette façon de penser est donc typique pour nous : d'abord vient la séparation, puis suivent les retrouvailles. Et les Russes veulent définitivement la paix. Dans la philosophie russe de la fin du 19ème - début du 20ème siècle, il y avait une idée de conciliarité. Cette conciliarité devrait se manifester dès maintenant dans les relations avec le peuple ukrainien. Nous essayons de surmonter cette séparation. Je souhaite à notre armée un réel succès ; je crois que l'histoire va se réaliser maintenant. Pour le dire à la manière de Heidegger, ce qui se passe maintenant est une "Ereignis" ou une "occurrence". Manifestation de l'être russe dans l'histoire.

Sans doute pouvons-nous décrire le conflit sans métaphysique, sans philosophie, mais dans ce cas, il manquera quelque chose d'essentiel. Pour en revenir à votre question, Nikolay, à savoir si cette guerre est une expiation. Je suppose que oui. En gros, la guerre est menée par les Russes afin d'établir la paix. En russe, il existait deux orthographes du mot "мир" ("monde") : avec un "i" décimal, avec un point, et dans la version moderne - avec un "и" octal. L'un n'est qu'une donnée, et l'autre est le résultat d'une guerre, une sorte de pacte conclu après la séparation. Cette façon de penser est donc typique pour nous : d'abord vient la séparation, puis suivent les retrouvailles. Et les Russes veulent définitivement la paix. Dans la philosophie russe de la fin du 19ème - début du 20ème siècle, il y avait une idée de conciliarité. Cette conciliarité devrait se manifester dès maintenant dans les relations avec le peuple ukrainien. Nous essayons de surmonter cette séparation. Je souhaite à notre armée un réel succès ; je crois que l'histoire va se réaliser maintenant. Pour le dire à la manière de Heidegger, ce qui se passe maintenant est une "Ereignis" ou une "occurrence". Manifestation de l'être russe dans l'histoire.