Ex: http://mededelingen.over-blog.com

Kort na zijn ontslag uit het Klein Kasteeltje eind 1949 publiceerde Marc. Eemans onder pseudoniem De Vlaamse krijgsbouwkunde, een boek dat hij gedeeltelijk tijdens de bezetting geschreven had. Hij gaat opnieuw aan de slag in het uitgeversvak, nl. bij uitgeverij Meddens waar hij in contact komt met Jef L. de Belder (1912-1981) die in 1949 ontslagen was uit het interneringskamp van Merksplas. De Belder was redactiesecretaris van het door Meddens uitgegeven pasgeboren maandblad De Periscoop (1950-1980), een betrekking die hij aan hoofdredacteur René F. Lissens te danken had. Jef De Belder en zijn vrouw Line Lambert (1907-2005) runden de Colibrant-uitgaven te Lier, waar Eemans' Het boek van Bloemardinne in 1954 verscheen, twee jaar later gevolgd door Hymnode.

Jan Hugo Verhaert trad in 1956 bij Meddens in dienst als verantwoordelijke voor het tijdschrift World Theatre / Théâtre dans le Monde, een blad gesubsidieerd door de Unesco. Hij werd ook ingezet om de lay-out van De Periscoop te verzorgen, “het troetelkind” van directeur Theo Meddens (1901-1966). Op verzoek van prof. Lissens werd het hoofdredacteurschap in 1955 aan de De Belder overgedragen.

In 1956 nam hij jammer genoeg ontslag en bleven alleen nog Marc. Eemans, toen lector bij Meddens, en ikzelf over. Ik verzorgde de vormgeving. Eemans moest intussen alleen alles beredderen, wat hij graag deed, daar hij (die pottenkijkers schuwde als de pest) nu de vrije hand had. De nieuwe hoofdredacteur, dr. Frans van den Bremt, had van literatuur en hedendaagse kunst weinig kaas gegeten. Hij was musicoloog, zijn grootste hobby was fotografie en hij liet Eemans graag betijen.

In De Periscoop publiceerde Eemans een aantal lezenswaardige gelegenheidsbijdragen, onder meer over Henri de Braekeleer, William Degouve de Nuncques, Fritz van den Berghe, Max Ernst en E. L. T. Mesens. Zijn eerste bijdrage, 'Bij Paul van Ostaijen in de leer' (1 november 1956), verscheen in de periode dat de dichter van het Eerste boek van Schmoll dank zij de vierdelige publicatie van zijn Verzameld werk onder redactie van Gerrit Borgers volop in de belangstelling stond. Met die bijdrage eist Eemans opnieuw avant-gardistisch verleden op en situeert zichzelf – m.i. geheel onterecht – in de Ostaijense traditie. Twee jaar tevoren had hij het moeten slikken dat zijn vriend Mesens hem het predicaat 'surrealist' ontzegd had. In 'Les apprentis magiciens au pays de la pléthore' verweet Mesens hem met zoveel woorden enige “verwardheid” (ook op politiek vlak...), wat hem gebracht heeft tot een “culte mystico-panthéiste dont l'expression est symboliste et ne peut rien avoir de commun avec la réduction des antonomies que le surréalisme s'est toujours proposé”.

Dat stond echter hun vriendschap niet in de weg.

*

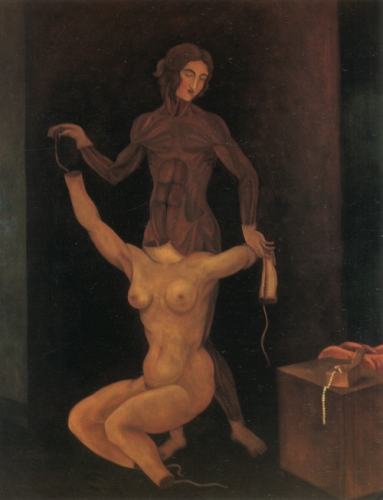

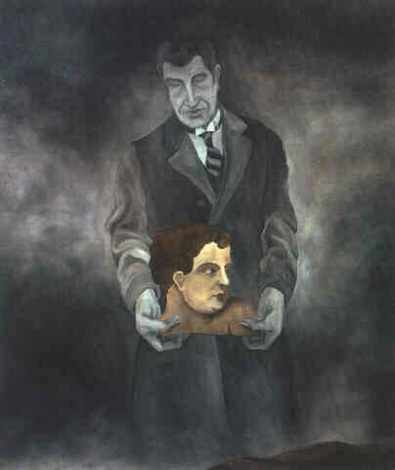

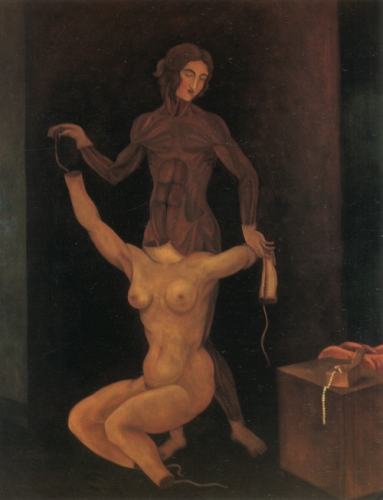

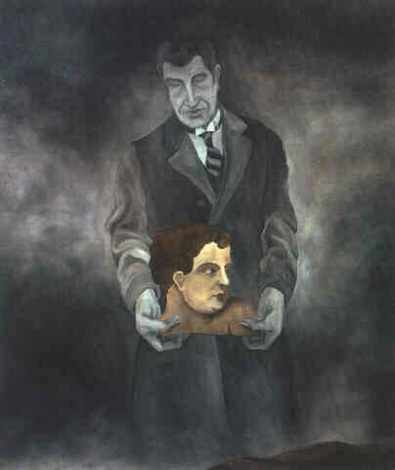

Na zijn vrijlating was Eemans ook als schilder opnieuw aan de slag gegaan – La vie méhaignée (le chant d'amour) dateert van 1950. In 1957 exposeerde hij een dertigtal werken in galerie Le Soleil dans la Tête te Parijs. De bescheiden catalogus werd ingeleid door een oude relatie van de schilder, Claude Elsen, pseudoniem van Gaston Derycke (1910-1975), die voor de oorlog aan Hermès meewerkte.

Gaston Derycke had in de jaren dertig enkele plaquettes gepubliceerd. Hij was redacteur bij het Amerikaanse persagentschap United Press, redactiesecretaris van het weekblad Cassandre, opgericht door Paul Colin, en had naam en faam verworven met zijn filmkritieken in Le Rouge et le Noir en in Les Beaux-Arts. Hij werkte ook mee aan de roemruchte Cahiers du Sud (1925-1966).

In 1937 schreef hij nog met zoveel woorden de haat te delen tegen het fascisme dat de cultuur en de intelligentie bedreigt, maar bij het begin van de bezetting werd hij toch maar hoofdredacteur van Cassandre en publiceerde hij kritieken in Le Nouveau Journal. In 1944 verscheen Destin du Cinéma, meer dan een tijdsdocument. Ondertussen had hij zich ook ontpopt als misdaadauteur met Je n'ai pas tué Barney (1940) en Quatre crimes parfaits (1941), verschenen in de populaire, door Stanislas-André Steeman gedirigeerde reeks 'Le Jury'. Relevanter zijn de kritische bijdragen waarin hij theoretische bespiegelingen verwoordt over het genre zelf en scherpzinnig de redenen analyseert waarom het als minderwaardig wordt geacht, een stelling die hij terecht betwist.

Bij de bevrijding kreeg Derycke het zwaar te verduren. Hij vlucht naar Frankrijk waar hij deel gaat uitmaken van het actieve netwerk van Belgische schrijvers die in min of meerdere mate gecompromitteerd waren door de collaboratie. Als Claude Elsen zet hij zijn literaire carrière in Parijs voort. Hij schrijft een paar jaar opgemerkte filmkritieken in het extreem-rechtse tijdschrift Écrits de Paris, opgericht in 1947 door René Malliavin die in januari 1951 Rivarol zou lanceren, 'hebdomadaire de l'opposition nationale' dat tot op heden verschijnt. Zijn belangstelling voor misdaadliteratuur blijft onverminderd. Wanneer Jean Paulhan hem uitnodigt mee te werken aan de herrezen NRF (anno 1953, nu als Nouvelle Nouvelle Revue Francaise) publiceert hij een bijdrage waarin hij de Amerikaanse 'roman noir' als antidotum stelt voor de dreigende sclerose van de klassieke politieroman.

Met de publicatie in 1953 van Homo eroticus: esquisse d'une psychologie de l'érotisme in de prestigieuze reeks 'Les Essais' van Gallimard (uitgever van de NNRF) verwerft de expat die tot dan slechts toegang had tot uiterst rechts gemarkeerde publicaties, een (bescheiden maar voor velen benijdenswaardige) plaats binnen de Franse literaire institutie. Hij zou echter vooral als vertaler van o.m. Norman Mailer, Angus Wilson, Kingsley Amis en anti-psychiater Ronald Laing waardering (en ook soms wel terechte kritiek) oogsten. Tot slot, in J'ai choisi les animaux komt een vroege maar niet minder radicale verdediger van de dierenrechten resoluut aan het woord.

*

Het is typisch voor Eemans' demarche dat hij bij zijn tentoonstelling in galerie Le Soleil dans la Tête, een manifestatie die hij ongetwijfeld als een vorm van rehabilitatie zag, een tekst vroeg aan uitgerekend een eveneens door de collaboratie zwaar gebrandmerkte relatie.

Claude Elsen onderstreept dat schilderkunst voor Eemans niets anders is dan :

Démarche spirituelle, conquête de l'invisible, elle annexe ce monde invisible à l'univers visible de l'art pictural, nous faisant voir ces choses dont saint Jean de la Croix dit qu'elles existent sans que nous les voyions, au contraire de celles que nous voyons et qui n'existent pas.

Cette peinture ne se réclame d'aucune mode, ne va dans le sens d'aucun courant actuel. Si l'on peut voir en elle, dans une certaine mesure, un prolongement du surréalisme, elle se rattache davantage à une Tradition plus secrète et plus profonde – à cette Tradition hermétique dont récemment encore André Breton lui-même déplorait que l'art moderne ignorât le message.

Claude Elsen zinspeelt hier op het pas verschenen L'art magique van Breton, die op ambigue wijze gefascineerd was door die “Tradition plus secrète et plus profonde”, die “Tradition hermétique” die hier nog ruim aan bod zal komen.

Eemans had nu blijkbaar een bruggenhoofd in Parijs. In de lente van 1959 publiceerde Le Soleil dans la Tête een voornaam uitgegeven monografie van Serge Hutin (1929-1997) en Friedrich-Markus Huebner (1886-1964), Ars magna. Marc. Eemans, peintre et poète gnostique.

Serge Hutin, doctor in de letteren verbonden aan het CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), publiceerde in 1955 een Histoire des Rose-Croix. Hij had enkele deeltjes op zijn naam staan in de bekende reeks 'Que sais-je?' uitgegeven door de Presses Universitaires de France: L'alchimie, Les sociétés secrètes, La philosophie anglaise et américaine en Les gnostiques. Zijn belangrijkste publicaties waren toen nog in de pijpleiding: Les disciples anglais de Jacob Böhme en Henry More. Essai sur les doctrines théosophiques chez les Platoniciens de Cambridge.

Hutin wijst erop dat alleen al de titels van Eemans' schilderijen uit de periode 1950-1959 onmiskenbaar verwijzen naar diens esoterische bedoelingen: La gnose de la parturience, Le serpent hyperboréen, L'étoile anagogique, L'ascension originelle, enz. Met zijn werk wil Eemans de toeschouwer verheffen tot wat hij “l'état de mystère” noemt, waardoor hij, de toeschouwer, niet louter passief blijft maar integendeel toegang krijgt tot “le monde invisible des symboles, des illuminations et des rites”. Het komt erop aan een on-middellijke, niet gemedieerde 'communicatie' tot stand te brengen door het prikkelen of '(op)wekken' van de trans-rationele intuïtie'. Wanneer de kunstenaar daar in slaagt, dan gaat het niet langer om fantastische kunst – dit is de projectie van wonderbaarlijke of schrikwekkende fantasma's, “enfantés par le sommeil de la raison dont parle Goya” – maar wel om een waarachtige revelatie. De schilder reveleert, ont-hult (een) waarheid

(άληθεία, wat niet verhuld is).

De telles œuvres sont belles, certes, mais leur caractère d' 'art' n'est, somme toute, que secondaire: elles sont, avant toute, l'expression symbolique des expériences intérieures de l'artiste – expériences qui ne sont elles-mêmes qu'une découverte 'occulte' et magique.

Volgens Hutin verschijnt de contemporaine surrealistische schilderkunst als de laïcisering van een in se esoterische schilderkunst:

Il ne s'agit plus d'extérioriser une doctrine secrète traditionnelle, mais de découvrir, indépendamment de toute contrainte (religieuse ou initiatique), l'intrication 'dialectique' de la réalité et de la surréalité – du domaine des apparences sensibles et de celui des déterminismes subtils qui conditionnent les premières.

Hij stelt vast dat Salvador Dalí zijn 'mystiek' bewust heeft geïntegreerd in de traditie van de katholieke symboliek en dat Ernst Fuchs (°1930) de “koninklijke weg” van het zestiende-eeuwse hermetisme teruggevonden heeft. Maar zelfs kunstenaars die, vrij van welke sacrale traditie ook, een eigen, persoonlijke weg volgen, wars van welke vorm van esoteriek ook, blijken spontaan de uitbeelding en de regels te herontdekken van bepaalde vormen van traditionele symboliek, zoals bijvoorbeeld Leonor Fini die in haar werk de taal der alchemie als vanzelf hanteert. Eemans, van zijn kant, leunt doelbewust aan bij een “ésotérisme de type traditionnel”:

il dessine et peint dans un but initiatique: surtout il ne s'agit point de 'faire de jolies choses', même pas de faire de l'art pur mais de fournir à la méditation des 'supports' concrets et symboliques tout à la fois, qui permetttront au spectateur de répéter en lui-même le processus d'illumination intuitive par laquelle l'artiste est parvenu à la connaissance supra-rationnele, à la gnose.

Impliciet suggereert Hutin hier dat Eemans aanknoopt bij of deelachtig is aan de traditie van het kunstwerk als sacrale, geladen afbeelding. Aan de Byzantijnse iconen werden en worden wonderdadige en andere wonderbaarlijke vermogens toegekend. Voor de Renaissance-mens hadden (bepaalde) schilderijen en beeldhouwwerken een religieus of zelfs thaumaturgisch of minstens bezwerend karakter, net zoals de antieke, polychrome Griekse beelden die het voorwerp waren van cultische zorgen. Peter Burke stipt in dat verband aan dat (bepaalde) Renaissance-schilderijen lijken te behoren tot een magisch stelsel buiten het kader van het christendom (zo was Botticelli's Primavera wellicht een talisman).

Volgens Hutin zijn Eemans' schilderijen tegelijk concrete et symbolische 'dragers' voor meditatie, net als bijvoorbeeld mandala's, die moeten leiden tot illuminatie, supra-rationele kennis, gnosis. Hij gaat uitvoerig op dit thema in:

Ce n'est pas, bien au contraire!, une peinture 'anecdotique', 'allégorique' ou 'littéraire': il ne s'agit pas de 'raconter une histoire', ni d' 'illustrer une doctrine', ni de transformer des idées en allégories concrètes. Bon gré mal gré, celui qui regarde de telles œuvres est obligé de participer à un acte magique: même s'il ne retrouve pas l'illumination gnostique à laquelle le peintre est parvenu, il sera plongé dans un état de 'rêverie' singulièrement propice aux hantises métaphysiques. […] Ce peintre-penseur a retrouvé l'un des principes de la meilleure initiation: il ne s'agit pas d' 'apprendre' didactiquement tel ou tel système, mais de réaliser en soi un état d'illumination – condition nécessaire à l'acquisition ultérieure d'une connaissance métaphysique véritable. Il ne faut pas vouloir à tout prix découvrir une 'signification' précise aux scènes 'symboliques' que nous montre le peintre: il s'agit, tout simplement, de les regarder de la manière la plus 'intuitive', la plus spontanée possible. Aristote caractérisait ainsi l'enseignement des mystères d'Éleusis: 'Ne pas apprendre, mais éprouver', et, dans l'observation des tableaux de Marc. Eemans, c'est un peu la même chose.

Het gaat immers om een 'supra-picturale' schilderkunst die zich niet richt naar het materialistische genot van de kleur om de kleur en van de vorm om de vorm, maar wel om een “véritable tentative gnostique pour réconquérir les visions métaphysiques et les mythes'. Drie invalshoeken bepalen het esoterische universum van de schilder, aldus Hutin: de Griekse mysteriën en godenwereld, bepaalde vormen van christelijke gnosis en alchemistische overleveringen, vermengd met reminiscenties aan de Edda's. De inbreng van het surrealisme bestaat, ten eerste, uit vernuftige metaforische uitwerkingen (“dans lesquelles Eemans excelle autant que son compatriote Magritte”) en, ten tweede, uit een metafysica van de erotiek (“qui rejoint d'ailleurs d'authentiques secrets occultes”).

Hutin heeft nu meer dan de helft van zijn diepgravend essay achter de rug en beseft dat zijn discours nu ook iets concreets moet bevatten op louter schilderkunstig vlak, hoe profaan dit ook moge wezen... Sommigen zullen inderdaad de vraag stellen of de kunstenaar zoveel duistere literatuur van doen heeft, waarbij ze geringschattend insinueren dat de schilderijen van Eemans al te literair zijn en, vooral, dat hij zondigt door gebrek aan zin voor plastiek. Het volstaat echter, zegt Hutin, hen te wijzen op de subtiliteiten van zijn coloriet en op zijn voorkeur voor het clair-obscur – “ce mystère incarné dans toute vraie peinture de l'âme”. Bovendien moet gewezen worden op Eemans' diepe kennis van de compositie:

Tout dans ses œuvres, est harmonie rythmiquement ordonnée, non point en raison d'une idée ou d'une allégorie préétablie, mais bien en fonction de formes – peut-être toujours chargées de sens – qui sont là avant tout pour se répondre sur le plan des nécessités plastiques inhérentes à toute peinture digne de ce nom.

Volgens Hutin komt Eemans' kunst van de compositie rechtstreeks voort uit de surrealistische technieken van het 'papier collé' en van de foto-montage. Tot slot wijst hij op

une permanente fusion entre des images oniriques et celles qui relèvent du sentiment de l'infini, aussi bien dans le temps que dans l'espace, avec les analogies telluriques, lunaires et solaires, ou encore avec tous les reflets de dépaysement par rapport au moi discursivement tangible, dépaysement qui conduit à se sentir soit immensément grand, soit infiniment petit, ou bien encore à se voir emporté, tel une comète, à travers le monde sidéral.

De behandeling van het literaire werk van Eemans door Hutin en Huebner zal te zijner tijd aan bod komen. Wel dient hier al aangestipt dat Hutin de publicatie bij Le Soleil dans la Tête aankondigt van Eemans' Gnose de chair et de Silence. Daar kwam niets van in huis, en Eemans zou ook geen tweede keer exposeren bij de Parijse galerie. Het zou mij niet verwonderen dat hij zichzelf eens te meer in de weg heeft gestaan.

Henri-Floris JESPERS

Avertissement à nos lecteurs: nous sommes bien conscients que la prose de M. Peeters, ici, est celle qui convient à un journal parisien, conformiste, pharisien, haineux et inquisiteur comme "Libération"!

Avertissement à nos lecteurs: nous sommes bien conscients que la prose de M. Peeters, ici, est celle qui convient à un journal parisien, conformiste, pharisien, haineux et inquisiteur comme "Libération"!

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

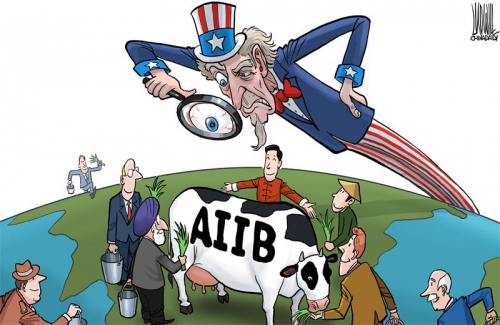

Le 17 mars, à Pékin. Martin Schulz, le président du Parlement européen a qualifié de « bonne chose » les

Le 17 mars, à Pékin. Martin Schulz, le président du Parlement européen a qualifié de « bonne chose » les

Eng verknüpft mit

Eng verknüpft mit

This proposition is not as startling or paradoxical as it might at first seem, especially as by "war" Morris means conquest or nation-building. Nor is it particularly original. Back in the 17th century, Thomas Hobbes set the ball rolling with his vision of life as nasty, brutish and short; much more recently, the Israeli historian

This proposition is not as startling or paradoxical as it might at first seem, especially as by "war" Morris means conquest or nation-building. Nor is it particularly original. Back in the 17th century, Thomas Hobbes set the ball rolling with his vision of life as nasty, brutish and short; much more recently, the Israeli historian