« La diminution de l’intérêt de l’argent n’est donc un symptôme de l’abolition du Capital que dans la mesure où elle est un symptôme de sa domination en voie d’achèvement, donc de l’aliénation qui en devenant totale se hâte vers le mouvement de son auto-suppression. C’est en somme l’unique manière dont l’ordre existant confirme la réalité de son auto-négation. »

Marx, Manuscrits de 1844

« Il n’y a aucun pays en Europe qui ne possède quelque part les restes d’un ou plusieurs peuples, survivances d’une ancienne population refoulée, et soumise par la nation devenue plus tard l’élément moteur de l’évolution historique. Ces survivances d’une nation impitoyablement piétinée par la marche de l’histoire, comme le dit Hegel, ces résidus de peuples deviennent chaque fois les soutiens fanatiques de la contre-révolution, et ils le restent jusqu’à leur élimination et leur dénationalisation définitive; leur existence même n’est-elle pas déjà une protestation contre une grande révolution historique ?

L’année 1848 amena d’abord en Autriche la plus terrible confusion; les populations qui jusque là, grâce à Metternich, s’asservissaient réciproquement, connurent un moment d’émancipation. Allemands, Magyars, Tchèques, Polonais, Moraves, Slovaques, Croates, Ruthènes, Roumains, Illyriens, Serbes entrèrent alors en conflit tandis qu’à l’intérieur de chacune de ces nations les différentes classes se combattaient également. Mais l’ordre se fit bientôt dans cette confusion. Les combattants se partagèrent en deux grands camps armés : du côté de la révolution, les Allemands, les Polonais et les Magyars; du côté de la contre-révolution les autres peuples, tous les Slaves, à l’exception des Polonais, des Roumains et des Saxons de Transylvanie.

D’où vient ce partage suivant les nations et sur quels faits repose-t-il ?

Ce partage correspond à toute l’histoire profonde et antérieure des populations en question ».

Marx, Engels, « La lutte des Magyars », La Nouvelle Gazette Rhénane,

n° 194, 13 janvier 1849.

Pour Marx, à la suite de Hegel, les Écossais, les Basques, les Bretons, les Tchèques, les Slovaques, les Croates… et les Ukrainiens notamment comme bien d’autres peuples, s’ils possèdent des spécificités linguistiques et culturelles évidentes n’en sont pas moins des peuples non-historiques en ce sens que, contrairement aux Russes, aux Français et aux Allemands, leur surgissement et leur maintenance dans le mouvement réel, furent toujours formels et limités en ce que les courts instants de vraie souveraineté possible qu’ils eurent à connaître ne purent jamais, dans la longue durée des fracas de la confrontation historique universelle, faire émerger une matrice géo-politique de véritable force in-dépendante en auto-mouvement durable de portée inter-nationale. Les peuples dont la substance générique n’a pu ainsi s’objectiver dans une expression historique de déployer tangible n’ont donc qu’une existence historique formelle puisque leur substance a le défaut de ne pouvoir s’incarner comme effective persistance de dépliement tenace, d’abord, dans la dialectique de développement du devenir de l’aliénation économico-politique du monde puis, ensuite, dans celle du monde de la désaliénation de l’anti-économie et de l’anti-politique.

C’est là toute la différence de tumultes, de bouillonnements et d’incandescences entre la Commune hongroise en 1956 et le Printemps de Prague en 1968. Les textes du Conseil central ouvrier de Budapest, malgré leurs contradictions, tiraillements ou obscurité visent expressément à dépasser radicalement la double tromperie du capitalisme moderne de l’Ouest et de son double obsolète de l’Est alors que les réformistes du capitalisme d’État à visage humain qui réclamaient alors prioritairement plus de liberté marchande occidentaliste pour la Tchécoslovaquie, furent dans l’impossibilité complète de penser à l’au-delà de l’argent et de l’État.

Et si en 1793, paysans mayennais et vendéens furent à la pointe de la défense des communautés paysannes de l’Ouest contre la dynamique d’accaparement et de spoliation entreprise par la révolution bourgeoise terroriste, leur action oppositionnelle aux progrès de la marchandise fut intrinsèquement un contrecoup provisoire à l’initiative d’attaque de la marche en avant du procès historique d’éviction de tout ce qui préexista à l’existant du commerce absolutiste de la démocratie de l’argent. Comme seul Babeuf théoricien communiste du populicide vendéen sut le comprendre et l’exposer, la tyrannie robespierriste des exterminations nécessaires décima la paysannerie de l’Ouest car celle-ci s’ancrait de manière bien trop indomptable dans l’hier et elle immola conjointement la sans-culotterie enragée des faubourgs puisque celle-là s’arrimait de façon bien trop intraitable dans le futur.

Le Comité de Salut public avait sa propre temporalité arbitraire et discrétionnaire à souhait; celle de l’éternel présent des présentations obligatoires devant le Tribunal révolutionnaire de la reptation civique lequel décréta logiquement que tous ceux qui se situaient hors du dogme de sa répétition étaient des surnuméraires qu’il convenait de néantiser. Par conséquent, la Grande Terreur a eu pour seul objet de déblayer l’espace-temps des droits de l’homme affairé aux affaires selon le mot même de Barère, en s’empressant de guillotiner à la fois les adeptes de son antériorité et les approbateurs de sa contre-postérité.

En 1871, lors de la Commune de Paris, les Gardes mobiles bretons entravés par le poids d’un jadis démuni d’ouverture vers l’ultériorité, n’eurent pas de grande difficulté à ouvrir le feu sur les ouvriers insurgés car leur mode de perception appesanti d’historicité restreinte, ne pouvait accéder à cette dynamique subversive qui avait précisément permis l’ouverture de regard babouviste faisant pertinemment le lien entre les Communaux de l’ancien temps et la Commune des temps à venir.

Dans cette perspective du communisme comme tradition primordiale de l’humanité et contre la tradition falsifiée des monarchies de la rente foncière qui ouvrèrent la voie aux lignées de la rente commerciale puis industrielle, Marx ne cessa de se réclamer, contre tous les constructivismes du capitalisme étatique à venir, d’une permanence de radicalité humaine invariante qui traverse l’histoire depuis que les sociétés de l’avoir ont dé-fait les communautés premières de l’être et que l’aspiration des hommes à retrouver une vie humaine ne cesse de lutter pour ré-instaurer la Commune ontologique de l’anti-monnayable. Comme il le dit dans une de ses premières correspondances avec Ruge en 1843 : « On verra alors que, depuis longtemps, le monde possède le rêve d’une chose dont il lui suffirait de prendre conscience pour la posséder réellement. On s’apercevra qu’il ne s’agit pas de tirer un grand trait suspensif entre le passé et l’avenir, mais d’accomplir les idées du passé. On verra enfin que l’humanité ne commence pas une œuvre nouvelle, mais qu’elle réalise son œuvre ancienne avec conscience. »

L’Allemagne, en revanche, eut par sa place spécifique dans le déroulement historique général du temps de l’aliénation à connaître la longue guerre extrémiste des Paysans (en allemand : la Deutscher Bauernkrieg) sur lequel Engels écrivit une étude essentielle qui permet d’appréhender pour quelles raisons objectives cet emplacement capital de l’Europe qui connaissait des bouleversements économiques et sociaux majeurs du point de vue des forces productives historiques de son devenir politique d’ensemble, se formalisa en ce temps comme domicile de toutes les interrogations prééminentes de l’humain en quête de l’humain. Ainsi, en ce XVIe siècle fort singulier, où le Saint-Empire romain germanique éclatait en une multitudes de fragmentations contradictoires, cette insurrection paysanne imposante dessina là un conflit de classe de très haute intensité qui concerna de nombreuses régions entre 1524 et 1535 (de l’Allemagne du Sud en passant par la Suisse, la Lorraine et l’Alsace jusqu’en Westphalie et en Thuringe…). On nomma aussi cette guerre, le Soulèvement de l’homme ordinaire (Erhebung des gemeinen Mannes), ou encore la révolte des Rustauds. Des centaines de milliers d’hommes prirent les armes pour renverser l’ordre existant des servitudes religieuses et politiques… La répression qui s’ensuivit après la mobilisation catholique, protestante, bourgeoise et nobiliaire de toutes les forces de l’oppression fut féroce attendu que selon les estimations, l’on considère que plus de 100 000 paysans trouvèrent la mort. Nombre d’entre eux échappant toutefois à l’exécution, devinrent des proscrits qui survécurent en marge pendant des décennies en tant que bandes de frondeurs et de brigands dans les forêts profondes.

Hors du commun, cette Guerre des Paysans qui reprend le flambeau de tous les soulèvements intervenus au siècle précédent en Carinthie, en Forêt-Noire, au Palatinat ou en Franconie, reflète le souci d’un retour émeutier à un christianisme radical attentif aux vraies joies spirituelles et charnelles de l’humus. Cette Commune de la vraie vie de terre, annonce l’imminence irrémédiable de la fin du monde de la transaction et elle se veut millénarisme de la mutinerie généralisée, en recherche d’une immanence communautaire qui reflète la vraie transcendance d’un divin non séparé de l’homme et de la nature. Elle se pose comme l’expression insurrectionnelle absolue des aspirations cosmiques d’authenticité humaine de populations définitivement lassées de la bassesse, de la corruption et de la pestilence de toutes les pathologies hiérarchistes religieuses, politiques et sociales.

Et ce n’est point un hasard si là comme dans une préfiguration archéo-futuriste de toutes les Communes radicales à venir, de Paris à Barcelone en passant par Turin et Kiel, le lien dialectique était tissé entre l’hier dispersé par les progrès modernes de la Renaissance marchande et le futur qui allait s’ensuivre étant donné que pour cette guerre paysanne intransigeante contre l’argent et contre l’État, la nécessaire et immédiate réapparition du Christ sur la terre voulait prioritairement signifier que le seul temps désormais admissible était celui de la fin de toutes les servitudes et tyrannies d’ici-bas. À partir de là et de propagation critique en critique propagée, il était donc normal – en ce que la conscience en mouvement c’est le rapport avec ce qui entoure le mouvement de la conscience – que l’histoire allemande des longues trajectoires fut si riche en essentialité de radicalité. C’est pourquoi, du baroque au classique, et en passant de Bach à Beethoven, le mouvement réel de l’humanité consciente s’y ait reconnu en trouvant spécialement en Hegel cet horizon insurpassable qui permit à Marx (en adoptant/re-tournant la dialectique de la négation de la négation !) de pouvoir affirmer que le communisme n’est pas un état de choses qu’il convient d’établir, un idéal auquel la réalité devra se conformer… mais le mouvement réel de l’humain qui abolit l’état actuel de la chosification… et dont les conditions révolutionnaires résultent des données préalables telles qu’elles existent actuellement dans la dynamique cataclysmique de la crise finale du Capital.

Ainsi en ces temps financiers de crise foncière généralisée et de pré-industrie en mouvement, le cœur de l’Allemagne se présenta là comme le cœur préparatoire du cœur de l’histoire subversive mondiale en même temps que l’Angleterre et la France allaient, elles, se montrer dans les temps industriels du mouvement foncier de la crise financière généralisée qui allait suivre en tant que cœur abouti de la subversion du monde de l’histoire. Depuis l’émergence néolithique des sociétés de l’avoir qui abrogèrent les communautés de l’être, l’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de luttes de classes dont l’énergie vitale primordiale est caractérisée par l’espace-temps des contradictions historiques qui font le devenir des dialectiques d’élaboration du continent européen lequel a pour foyer révolutionnaire principiel les embrasements théorico-pratiques continus qui traversent les flux de pensée et d’action qui relient la philosophie allemande auto-abolie, l’économie politique classique anglaise auto-invalidée par la critique irrévocable de l’échangisme et du travail et l’auto-renversement définitif des mythologies révolutionnaires françaises par la critique irrémédiable du mensonge politique, tout ceci en tant qu’expression synthétique et maximaliste des luttes de classes les plus radicalement existantes.

Bien évidemment, il n’existe là aucun mépris, morgue ou déconsidération a priori pour certains peuples au bénéfice d’autres… Nous ne sommes point ici positionnés sur le territoire narcissique et névrotique des préjugés subjectivistes du nostalgisme de patelin mais exclusivement sur la terre réelle des mouvements objectifs qui font le faire tangible et palpable des différenciations historiques pratiques qui signalent froidement et scrupuleusement que chaque espace-temps d’un peuplement humain donné correspond naturellement à un seuil déterminé du développement mondial des forces productives paléolithiques des premières communautés humaines, puis des sociétés néolithiques qui firent naître la civilisation de l’avoir laquelle – par crises répétées des rapports de production matériels et symboliques de son itinéraire – finit par faire éclore la révolution marchande médiévale puis la révolution capitaliste de 1789 qui de contractions en soubresauts, finit par accoucher de l’horreur totalitaire de la démocratie du spectacle contemporain de la liberté despotique de l’argent.

Les conceptions théoriques des groupes subversifs maximalistes qui ne cessèrent de dénoncer le capitalisme d’État bolchévique comme l’avant-garde la plus avancée de mystification capitalistique du mouvement cosmopolite du spectacle de la tyrannie démocratique du profit ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés ou découverts par tel ou tel penseur du monde.

Elles ne sont que l’expression générale des conditions réelles, d’une lutte de classes existante, d’un mouvement historique mondial qui s’opère sous nos yeux dans chaque territoire particulier en des formalisations différenciées, en fonction des rapports physiques et allégoriques d’appropriation aliénatoire qui y ont existé jusqu’ici et qui définissent ainsi jusqu’à aujourd’hui une forme de distance très caractéristique entre le niveau d’oppression marchande tolérable et la perspective de retrouver une forme communarde de vie authentique.

Pour Marx à la suite de Hegel, il existe différents continents historiques qui par leur diversité et leur originalité classent et hiérarchisent nécessairement le temps du devenir humain :

— Les espaces du despotisme oriental qui en Afrique et en Orient, selon des formes particulières, ont vu la communauté originelle être peu à peu absorbée dans une domination étatique ou para-étatique épaisse et lourde qui a tout assimilé jusqu’à ne plus faire de l’homme qu’un appendice stationnaire du temps immobile de l’omnipotence coercitive.

— Les espaces de la mobilité européenne qui ont vu émerger un continent insurrectionnaire, fruit explosif comme le montra Engels, de la rencontre entre la décadence civilisationnelle romaine et l’archaïque propriété communiste germanique revitalisée par les invasions barbares qui y propagèrent partout le réveil ancestral des communaux de la terre qui seraient ensuite par l’enflammement du déracinement capitaliste transmutés théorico-pratiquement en insoumission communiste de la vie urbaine dénoncée…

Toutefois l’aire européenne si elle est la seule à pouvoir être définie comme véridiquement historique puisque c’est elle seule, en effet, qui sera le point d’ancrage primordial du devenir géo-politique actif de la longue durée traumatique qui fit, de la préhistoire jusqu’à maintenant, l’architecture centrale de la civilisation de la domination mondialiste de la marchandise, n’est pas homogène en ce qu’elle se divise en deux territorialités tout à la fois immobilières, mobilières et immatérielles; celle des populations dont l’implantation a produit une force productive historique à intentionnalité décisoire et celles qui se sont subordonnées durablement à l’emprise des premières pour finir qu’à n’être plus que leur duplication périphérique.

Pour ce qui concerne la sphère américaine et plus spécialement le domaine yankee, Marx souligne tant à partir de la Question Juive que du Capital, que c’est un continent statique et servile de nationalité chimérique dont le substrat est de voir justement disparaître toutes les ancestrales potentialités radicales de subversion européenne des premiers migrants pour les dissoudre dans la pure démocratie autocratique du monothéisme de l’argent, enfin devenu Dieu mondial.

C’est pour toutes ces raisons bien palpables et fondées que Marx et Engels pouvaient écrire en 1849 et suite au grand Printemps révolutionnaire européen de l’année précédente que, au regard du combat conscient pour une véritable communauté humaine, la « théorie de la fraternisation générale des peuples, sans égard à leur situation historique et au degré de leur évolution sociale, ne veut rien dire d’autre que fraterniser dans le vague ».

Ainsi, si demain lorsque la crise historique de la marchandise rendra impossible le mouvement de reproduction de la production capitaliste, l’ensemble des longitudes et latitudes de la planète finance se retrouvera en mouvement de lutte de classes offensif contre l’argent et l’État, la charnière indiscutable de toutes les séditions déterminantes passera au commencement de tous les commencements par Paris, Rome, Madrid et Berlin avant que d’atteindre Bratislava, New York ou Zagreb et c’est seulement ensuite que Taïwan, Buenos Aires ou Dakar pourront se mettre en branle d’insubordination… Ceci, non pas parce qu’il existerait de manière pré-jugée, une mythologique et impénétrable inégalité des populations humaines mais parce que le développement mondial des forces productives de l’aliénation historique s’est effectuée de manière hétérogène, disparate et composite et que par contrecoup dialectique, le sortir révolutionnaire de l’économie et de la politique sera lui-même bigarré, dissemblable et hétéroclite car le mouvement d’éradication de la domestication empruntera évidemment les mêmes chemins que ceux qu’a pris la généalogie de son contraire même si bien entendu, il le fera sous la forme qualitative du renversement humain de l’inversion inhumaine.

C’est en cela que la révolution sociale en tant que mouvement du négatif est bien la négation de la négation, c’est à dire ce parcours de réalité incendiaire qui détruit sur son passage toutes les logiques de pouvoir et de soumission qui relient le centre du fétichisme de la marchandise à la périphérie de tous les marchés du fétichisme et vice versa… Dans ces conditions, quelque soit la grève sauvage qui peut paraître à Ljubljana, à São Paulo, à Tokyo ou au Caire, elle ne peut parvenir à une dissémination séditieuse de large audience extrémiste que si elle rencontre les prolongements de la propagation inflammable généralisée qui résulte de la déflagration structurelle totale ressortissant de l’explosion sociale devenue irréductiblement réfractaire dans les grandes mégapoles européennes de la chosification là où l’affrontement entre la technologie de pointe de la réification et la mémoire souterraine des vieilles luttes communardes sera à son niveau le plus incisivement haut au moment ultime d’éclatement de la crise catastrophique du Capital.

Tout est artificiel et fallacieux dans la question ukrainienne, exactement comme dans toute question ouvertement posée dans la société actuelle de la crise du fétichisme marchand; et ce pour les mêmes motifs : c’est, en premier lieu, l’économie du falsifiant, c’est-à-dire la mystification de l’économie politique en décomposition qui l’a provoquée, et c’est évidemment le spectacle de l’inversion qui l’a, en un second temps, développée.

On ne discute là que de d’inepties et de niaiseries. Qui a raison ? Le gouvernement du spectacle mondialiste de l’O.T.A.N. et ses valets bruxellois, les fractions occidentalistes de la classe capitaliste ukrainienne ou leurs frères ennemis des courants poutinophiles qui rêvent d’une alliance privilégiée avec Moscou ?

La situation en Ukraine est essentiellement déterminée par les tensions inter-impérialistes qui traversent les reconversions présentes de l’échiquier géo-politique du marché depuis que l’archaïque capitalisme d’État soviétique en faillite a dû se transmuter en Russie patriotico-industrielle. Les conflits entre gangsters étatico-financiers dans un pays plus que jamais tiraillé entre l’Est et l’Ouest, n’ont cessé d’alimenter une pression grandissante à mesure que la faillite programmée d’une économie impossible ne cessait de faire de l’Ukraine une ruine écrasée par un passif de deux décennies de corruption débridée.

L’Ukraine fut le foyer historique du premier État slave oriental, fondé à l’origine par des Scandinaves : la Rous’ de Kiev nommée aussi dans les écrits occidentaux Ruthénie laquelle durant les Xe et XIe siècles fut passagèrement l’État le plus vaste et aussi, après l’Empire byzantin, l’un des plus puissants d’Europe. Toutefois, au XIIe siècle, de graves conflits fréquents éclatèrent entre différentes seigneuries locales jusqu’au point de mener l’État kiévien à l’affaissement puis au dépérissement par le biais d’un émiettement désordonné en de multiples principautés rivales. Kiev fut alors ravagé et ruiné par la principauté de Vladimir. La principauté de Vladimir – Souzdal (en russe : Vladimiro-Souzdalskoïe kniajestvo), était une principauté située sur le territoire actuel de la Russie qui succéda alors à la vieille Russie kiévienne après son éclatement. Ce fut la plus puissante des principautés russes nées de cette chute, de la fin du XIIe siècle jusqu’à la fin du XIVe siècle. C’est elle qui est classiquement considérée comme le berceau de la langue russe et de la Russie. Elle donna progressivement naissance au grand-duché de Moscou noyau du futur Empire russe.

Durant le XIVe siècle, les Polonais et les Lithuaniens en même temps qu’ils combattaient l’envahisseur mongol, firent passer finalement toute l’Ukraine septentrionale sous leur autorité. C’est durant cette domination lithuano-polonaise, à partir du XVe siècle, qu’apparurent les premières Cosaqueries : communautés combattantes de paysans orthodoxes qui refusaient la servitude et l’assimilation au commerce de l’urbanité polonaise catholique. Affaiblie par des querelles internes incessantes et les invasions mongoles, l’espace ukrainien fut ainsi progressivement intégré aux aires politiques de la Pologne-Lithuanie.

À la suite de la révolution paysanne anti-féodale des années 1650, la partie orientale de l’Ukraine s’émancipa du pouvoir lituanien et se constitua en communauté autonome cosaque : le Hetmanat cosaque, auto-administré par des représentants désignés et animé par un Hetman élu, fut établi et subsista pendant plus d’un siècle malgré le poids de la puissances moscovite de plus en plus attirée par les terres riches et fertiles du Sud.

La Russie de Catherine la Grande supprima le Hetmanat au milieu du XVIIIe siècle et le partage de la Pologne permit alors à la Russie de récupérer pratiquement toute l’Ukraine à l’exception de la Galicie, passée sous contrôle de l’Empire autrichien.

Quant à la courte période de l’Ukraine indépendante moderne entre 1917 et 1920, elle fut brève et factice puisque la Rada ne parvint jamais à contrôler efficacement et durablement un territoire purement hypothétique, envahi d’abord par les Allemands puis, à leur retrait, devenu champ de bataille entre les Parti bolchevique, les Russes blancs, le mouvement makhnoviste et les forces de l’Entente.

De la sorte, l’Ukraine a fait partie pendant près de trois siècles et demi de l’Empire russe puis de l’Union soviétique et l’indépendance nouvellement acquise en 1991 découla d’abord du fait que l’U.R.S.S. avait cessé d’exister à la suite du procès d’auto-dislocation des années Gorbatchev.

Ainsi, si l’Ukraine n’a jamais eu la possibilité de bâtir un État persistant, ce n’est pas parce que son itinéraire historique est celui d’une nation, frappée de malédiction particulièrement déconcertante, perpétuellement écartelée au cours des siècles entre ses voisins russe et polonais. C’est dialectiquement et a rebours parce que malgré toute la force affective de son sentiment identitaire éventuel et la richesse virtuelle de sa littérature, elle n’a jamais eu la puissance manifeste d’une intentionalité résolue, décidée à entreprendre énergiquement la dislocation positive des tiraillements propres à cet écartèlement. Et si a contrario, la Prusse, à l’origine obscur petit territoire d’Europe orientale germanisé sous le contrôle des Chevaliers Teutoniques et cerné de toutes parts par la Pologne, la Russie et l’Autriche sut, lui, accéder graduellement au statut de puissance historique de premier plan, c’est bien sûr en raison du fait que dans le cadre du développement général des forces productives de l’économie politique de l’avoir, elle a eu la capacité gouvernementaliste de construire un cadre national adéquat au processus vers la modernité du système des objets marchands.

L’Ukraine est un espace économico-militaire d’importance pour les équilibres géo-politiques de la Russie. Placée juste dans l’axe qui relie l’Asie à l’Europe de l’Est, elle se présente ainsi comme l’inappréciable accès vers les mers chaudes qui donne dès lors toute sa dimension à la flotte de la Mer Noire, basée en Crimée. Et c’est aussi par l’Ukraine que passent les gazoducs qui alimentent l’Europe en gaz russe. Le coup d’État américain en Ukraine qui a vu le millionnaire américanolâtre Arseni Iatseniouk devenir tête du gouvernement ukrainien d’union nationale porte bien entendu les empreintes très visibles des services de renseignement otanistes lesquels apparaissent très clairement dans les événements qui ont conduit à l’élimination de Ianoukovitch lequel était totalement coupé d’une population profondément éreintée et exaspérée par le pourrissement et la décomposition d’une société de moins en moins lisible.

Quelques semaines à peine avant les événements théâtraux des grandes manigances de la place de l’Indépendance de Kiev, Iatseniouk participait d’ailleurs, en Pologne, à une réunion de la Commission Trilatérale au sujet de l’Ukraine laquelle était présidée par Jean-Claude Trichet (ancien président de la B.C.E. et membre du Groupe Bilderberg) dont le thème concernait justement les relations de l’Ukraine et de l’Union européenne.

De cette manière, les actuels événements en Ukraine se présentent assurément comme une réplique spectaculaire et affermie de la révolution orango-atlantiste de 2004 entretenue par les subsides des diverses officines où évoluent les compères du milliardaire Soros, ce talentueux et très fortuné courtier de l’armée de réserve immigrée et apôtre obséquieux du remplacement démographique de la veille souche historique communarde qui déclarait crânement dans une tribune publiée le 26 novembre 2013 dans le quotidien britannique The Guardian : « l’Europe a besoin d’une classe ouvrière rom ».

Cette manœuvre occidentaliste contre la Russie, au moment même où se peaufine le Grand Marché Transatlantique de l’ordre américain, a certes pour but d’imposer à Moscou les règles du nouveau partenariat international, voulu par les États-Unis mais plus fondamentalement elle ambitionne avant tout d’inféoder de plus belle une communauté européenne férocement atlantisée en lui interdisant toute virtualité d’autonomie commerciale et stratégique allant vers l’Est. Le but dépasse là largement l’Ukraine et vise à éliminer toutes les zones d’influence potentielles où l’Europe et la Russie pourraient se retrouver complémentairement dans un domaine euro-asiatique affranchi de la dominance de Wall Street et du Pentagone. Les services spéciaux étatsuniens savent que si la Russie parvient à remporter même en partie le bras de fer qui est aujourd’hui vicieusement conduit en Ukraine, elle réussira alors indéniablement à renforcer son empreinte dans l’ensemble de l’Europe de l’Est.

Les régimes étatisés concentrés qui, sous le nom de « socialismes » ont vu le jour en U.R.S.S. et dans les pays de l’Est de l’Europe n’ont été que des formes particulièrement brutales et condensées d’une tendance universelle au capitalisme d’État, propre à la première période de la décadence marchande depuis que la saturation des marchés qui avait rendu inévitable la première boucherie mondiale, a vu le systémique décroissement universel du taux de profit jeter l’humanité dans le cycle infernal : Crise, Guerre, Reconstruction, Crise…

Les régimes étatisés disséminés qui, sous le nom de « post-socialismes » ont vu le jour après la pulvérisation de l’U.R.S.S. et dans les pays de l’Est de l’Europe n’ont été que des formes particulièrement désordonnées et confusionnistes d’une tendance universelle au chaos indistinctif des calculs illimités de la dictature absolue de la liberté du bénéfice, propre à la seconde période de la décadence marchande depuis que la saturation des marchés qui avait rendu inexorable la deuxième boucherie mondiale, a vu le systémique décroissement universel du taux de profit jeter l’humanité dans le cycle infernal : Crise, manipulation monétaire et terroriste de masse, Crise sur-aggravée…

En ce scénario historique authentiquement flagrant, mentionnons le traité de Rapallo qui fut signé le 16 avril 1922 par l’Allemagne de Weimar et l’U.R.S.S. après qu’elles aient chacune de leur côté terminé de massacrer les insurgés récalcitrants des Communes de Berlin et de Kronstadt, ceci en marge des accords de Gênes qui visaient à établir un ordre monétaire mondial adéquat aux configurations générales issues de la Première Guerre mondiale. Ce traité permettait aux deux signataires de contourner l’isolement relatif dont ils étaient l’objet après la fin des hostilités et l’apparition de la révolution capitaliste bolchévique.

Par ce traité, l’Allemagne et l’U.R.S.S. renoncèrent aux réparations de guerre qu’elles se devaient l’une à l’autre mais surtout elles construisirent des relations diplomatiques et commerciales très privilégiées en mettant aussi en place une collaboration militaire secrète qui dura jusque dans les années 30, avec notamment des camps d’entraînement allemands secrets en U.R.S.S. dont une école de gaz de combat, une d’aviation et un centre d’études et d’entraînement pour les blindés.

La hantise de l’impérialisme américain c’est cette psychose qui demeure toujours même enfouie d’un intolérable Rapallo recommencé de manière étalée et renforcée, c’est la renaissance d’un bloc européen et dans une moindre mesure celle d’une puissance nippono-asiatique qui affranchis de la tutelle née des défaites de 45 pourraient reconstituer des aires de prospérité hors du giron du Diktat du billet vert. Les grandes contradictions essentielles du mode de production capitaliste n’ont pas lieu présentement entre Washington, Pékin et Moscou, tout simplement parce qu’au niveau des antinomies concurrentielles les plus cruciales de la crise de la technologie du taux de profit, Moscou et Pékin en sont encore à une exploitation à prédominance extensive même si cette dernière a su dernièrement s’amplement réformer. C’est Tokyo, Paris et Berlin qui en tant que pôles évidents de la contemporanéité concurrentielle la plus dangereuse de la compétitivité capitalistique, posent problème à l’industrie vieillie du Nouveau Monde de la spéculation. C’est pourquoi même s’il y eu parfois des duels militaires fiévreux entre Washington et Moscou (Vietnam, Cuba, Afghanistan…), ceux-ci étaient toujours bornés et contraints quelque soient leur intensité déconcertante de surface, à ne devoir finalement déboucher que sur des conférences d’apaisement, de conciliation et d’armistice.

L’ennemi premier de l’impérialisme américain c’est le contre-impérialisme potentiel d’une Europe relevée et dégagée des interdits, censures, totems et tabous du 8 mai 45. Ce n’est au demeurant pas un détail si la Maison-Blanche entendit annihiler Berlin avant de briser Tokyo. C’est pourquoi depuis que Jean Monnet, agent d’influence au service de l’Oncle Sam, permit la fondation atlantiste de l’Union européenne américanisée, le jeu yankee n’est plus de détruire le vieux continent sous les bombes mais de le faire disparaître imperceptiblement dans les processus troubles et ténébreux des décisions trafiquées de la Commission européenne laquelle a réduit subrepticement et furtivement l’Europe historique au statut de simple province boutiquière de l’expansion despotique américaine.

Lorsque l’abêtissement médiatique montre aux spectateurs européens la Russie poutinienne ambitionnant de récupérer la Crimée et qu’avec des cris d’orfraie, l’inintelligence et la nigauderie régnantes ne cessent de désigner Moscou, l’esprit d’intelligence, lui, regarde Paris et Berlin car il sait que dans l’ossature des stratégies indirectes qui s’écoulent de la crise du fétichisme de la marchandise, ce qui est là crucialement en cause c’est le fait que pour Washington, il faut impérativement détourner la dynamique capitaliste évoluée de l’Europe de l’Ouest d’aller massivement investir dans les immensités vétustes de l’Europe de l’Est.

La guerre de Crimée est un conflit meurtrier qui fit plus de 500 000 morts et qui opposa de 1853 à 1856 l’Empire russe à une coalition comprenant l’Empire ottoman, le Royaume-Uni, l’Empire français de Napoléon III et le royaume de Piémont – Sardaigne.

Napoléon III, voulant manifester sa bonne volonté soumise à l’égard du Royaume-Uni de la finance rayonnante, envoya des troupes françaises combattre aux côtés des Britanniques pour la défense de l’Empire ottoman et principalement des intérêts britanniques qui entendaient conserver à tout prix dans leur orbite la route commerciale des Indes, tout ceci à total contre-profit pour la France elle-même. La France fit là la guerre anti-russe de l’Angleterre contre ses propres intérêts tout comme en 1991, elle se plia aux nécessités insidieuses de l’intoxication qui légitima la guerre du Golfe afin de perdre l’essentiel de ses marchés proche-orientaux pour les abandonner à la mainmise économico-stratégique du complexe américano-sioniste.

Quant à la guerre franco-allemande, parfois appelée guerre franco-prussienne ou guerre de 1870, si elle opposa bien à la surface visible des choses, le Second Empire français au royaume de Prusse et ses alliés, le conflit marquait, originairement et dans la profondeur historique des déroulements majeurs, le point culminant de l’affrontement entre la volonté impérialiste de l’Angleterre financière, ayant soumis Napoléon III par le jeu des astuces de l’Entente cordiale, d’imposer son régime comme grande puissance incontournable en Europe, face à la volonté de Bismarck d’unifier l’Allemagne en un autre empire prédominant. Là encore, la France ne fit la guerre que pour une autre puissance qu’elle-même et si elle l’avait cependant gagné, les fruits de sa victoire eussent été immanquablement destinés à d’autres qu’elle puisqu’à mesure que progresse le processus de domination mondiale de la marchandise, l’impérialisme financier dominant, obnubilé par les nouveaux marchés à conquérir, pousse invariablement le devenir des mégapoles bancaires à fortifier leur domination navale et trans-continentale par l’infiltration, la manœuvre et la démolition des anciennes puissances terrestres d’antan.

Face à la réalité de la mondialisation despotique du quantitatif, la lutte de classe ne peut qu’être mondiale comme le proclamait dès 1848 le « Manifeste » : « Les prolétaires n’ont pas de patrie. » Ceci au sens où si ces derniers ont bien en tant qu’hommes séparés d’eux-mêmes un reste de patrimoine cosmique d’enracinement non mercantilisable datant d’avant la théologie de la monnaie, la nation étatique née des lumières policières de la raison marchande et qui a notamment provoqué les deux holocaustes mondiaux du XXe siècle, n’est bien qu’une abstraction de marché destinée à satisfaire uniquement les exigences de richesse des calculs de l’échange.

L’appel « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » n’a jamais été aussi actuel. Après avoir détruit et digéré toutes les anciennes territorialités pré-capitalistes de jadis d’où il était sorti pour les fondre progressivement en l’unité de ses marchés nationaux, le spectacle de la mondialisation capitaliste est maintenant en train de liquider les nations pour les fusionner en une vaste grande surface hors sol unifiée mondialement par le temps démocratique de la dictature de la valeur désormais totalement réalisée.

L’histoire ne repasse jamais les plats et tout essai de restauration finit inexorablement en comédie caricaturale. Il n’y aura pas de retour en arrière… Les peuples vont immanquablement disparaître et s’y substitueront alors des populations informes de libres consommateurs serviles de la temporalité échangiste du métissage obligatoire en l’adoration des galeries marchandes de la dépense. Ceux qui ne comprennent pas la réalité têtue de ce mouvement historique profond et irrévocable sont condamnés à l’appuyer par le fait même qu’ils le combattent à contre-temps à partir d’une simple dénonciation de ses effets. On ne peut lutter efficacement contre le spectacle mondial de l’économie politique en lui courant derrière pour regretter ce qu’il balaye et en tentant littérairement de faire réapparaître ce qui est justement en train de définitivement s’évanouir. On ne peut contre-dire et s’opposer véritablement au culte de la liberté de l’exploitation infinie qu’en livrant bataille en avant sur le seul terrain du triomphe dorénavant accompli de l’aliénation capitaliste totalement maîtresse de la totalité de la misère humaine.

Le développement totalitaire de la démocratie spectaculaire du marché des échanges narcissiques a fait de la logique de la conscience fausse l’unité mondialiste d’une temporalité unanime et partout présente où la réification est parvenue à l’occupation absolue de la vie sociale. Le mouvement constant de monopolisation de la vie historique par la dynamique du profit absolutiste a ainsi abouti à la complète domination de la temporalité irréversible de la valeur d’échange qui se présente dorénavant comme immobilisation exhaustivement advenue de l’histoire. Par suite, l’exhibition capitaliste de la vie dénaturée a unifié socialement l’espace en tant qu’objectivation unitaire du faux ubiquiste qui n’est plus limité maintenant par aucun autre espace extérieur à lui-même.

Mais la victoire de la marchandise totale est en même temps sa perte intégrale car la nécessité du développement infini de la marchandisation illimitée rend à l’avenir l’abondance économique in-capable d’étendre sa production autrement qu’en sapant les bases mêmes de la production de son extension. Le Capital a tout absorbé mais du sein même de cette ingurgitation démesurée, il réveille cette incontournable évidence que lorsque la marchandise ne peut plus assurer l’être de son propre devenir, le prolétariat peut enfin être lui-même la puissance de son auto-suppression, en devenant la classe de la conscience qui abolit toutes les classes de l’in-conscience. La démocratie concentrationnaire de la liberté autocratique du calcul est le pouvoir d’un monde renversé qui en se renversant, au moment où le gouvernement du chaos de l’indistinction mondialiste perdra le contrôle des esprits et des corps, fera re-vivre sous forme sur-amplifiée et achevée et cette fois vainqueur tous les moments passés et vaincus de la dialectique universelle des richesses de l’effectivité révolutionnaire.

À ce titre, quand la constante dissolution du mouvement de l’émancipation humaine radicale opérée par l’expansion du profit va être elle-même dissous par l’auto-dissolution du devenir-monde de la marchandise, le dé-chaînement général des ressouvenances pratiques de l’âme communarde se réveillera partout agrandie contre le mensonge de l’accumulation capitaliste impossibilisée. Au moment où interviendra l’auto-destruction du calendrier du temps irrévocable du marché mondial, l’immuable trivialité monotone du spectacle schizophrénique de la marchandise cessera de dominer l’existence puisque l’ex-ister de la force d’unification de la vie de l’homme aura enfin terminé le cycle de sa disparition dans le mouvement impérialiste de l’illusion quantitativiste.

Dans ces conditions, il faut bien voir que de même que les Communaux de la terre et les Communes de la barricade ont constamment été écrasés dans l’isolement d’une temporalité encore attardée, le mouvement révolutionnaire de la communauté bien venue ne pourra donc, lui, atteindre sa propre existence totale que dans la totalité pleinement avancée d’une temporalité où la mutilation capitaliste aura terminé de résorber son dispersé antérieur. C’est dans la lutte historique elle-même que se réalise la fusion de la connaissance et de l’action, de telle sorte que les espaces d’historicité récalcitrante placent dans le fil du temps de ceux qui se disposent plus en arrière, la garantie de la vérité de l’expropriation des expropriateurs lorsque la légalité scientifique du pouvoir de l’accaparement met en pièces le pouvoir scientifique de toutes les légalités d’accaparement.

Les facteurs dialectiques de temporalité différenciante qui firent que certaines aires de population furent plus historiques que d’autres sont liés aux conditions de genèse qui modelèrent la naissance collective des hommes ici ou là en ce que les conditions et rapports sociaux de production et de re-production renvoient toujours aux circonstances matérielles réelles de la réalité matérielle qui distingue, entre elles, l’ensemble des « naissances » c’est-à-dire des processus de natio qui configurèrent les figures humaines.

À mesure que se développe le mode de production capitaliste, les aires de peuplement les plus historiques se couvrent et se recouvrent de machines in-humaines de plus en plus perfectionnées et d’armes savantes de plus en plus dévastatrices pour que s’ordonnent les contradictions du monde de la vie factice vers la désagrégation générale qui conduit ainsi l’argent à se consommer/consumer lui- même.

Les facteurs de diversification entre aires plus ou moins historiques les unes que les autres sont liés et reliés au développement historique général des forces productives mondiales en tant que tel. On constate que l’importance des facteurs communautaires premiers diminuent au fur et à mesure que s’accroissent ceux de la nation étatico-fiscale et enfin que ces deux univers s’accrochent et se déchirent quand se développe la modernité affairiste des spéculations industrielles avec ses antagonismes de plus en plus acérés entre prolétariat et classe capitaliste.

À partir du moment où la totale domination réalisée de la marchandisation universelle se transmute aujourd’hui en faillite du rapport capitaliste lui-même étant donné que la crise de la dette ne peut plus escamoter la crise de sur-production du taux de profit, la question des espaces de turbulences historiques faibles ou fortes – si elle est déterminée évidemment et en premier lieu par les rapports capitalistes qui prennent de nos jours un caractère toujours plus aberrant et violent – est conditionnée en dernière instance au regard des éco-systèmes conscients et inconscients des facteurs d’historicité générique de longue durée qui font le niveau caractéristique du mental rétif de certains milieux alors que d’autres sont multiséculairement, peu ou prou, aux antipodes de tout insurrectionnisme.

La Commune de Paris renvoie aux troubles chroniques et dissidences opiniâtres de la paysannerie communeuse et elle fait lieu de passage maïeutique indispensable vers le mouvement communier ouvrier qui en 1968 sut faire surgir une grève générale de masse critique et argumentée contre la société de consommation spectaculaire des valeurs marchandes du crétinisme hédoniste qui recouvre actuellement, en des formes opposées mais complémentaires, la totalité du champ politique, de l’extrême droite à l’extrême gauche de la gestion travailliste. C’est dans les conditions économiques les plus avancées de la crise du taux de profit que démarrera l’éclatement de la crise révolutionnaire qui de proche en proche, permettra que les luttes nées dans les conditions les plus arriérées passent à une étape supérieure de développement. Pour paraphraser Engels, disons que quatre siècles se sont écoulés depuis la grande Guerre des paysans et beaucoup de choses ont certes changé, « cependant, cette guerre n’est pas si loin des luttes du présent et les adversaires sont, pour une grande part, restés les mêmes qu’autrefois ». Ceci est éminemment symptomatique de l’implacable rigueur des lois historiques qui posent la place des différentes classes dans le devenir général du mouvement révolutionnaire de l’humain contre la liberté du commerce généralisée.

Les projets poursuivis par le mouvement communiste réellement agissant se consolideront donc centralement dans la prédominance des champs historiques où le fétichisme spectaculaire de la marchandise, mettra en premier à l’ordre du jour le retour ontologique vers la Commune de l’anti-argent lorsque là, ce dernier arrivera expressément au dernier stade capitaliste; celui de l’auto-négation de la loi de la valeur. La victoire du capitalisme est la victoire du temps profondément historique du système quantitatif des objets de l’argent. La victoire du communisme est la victoire du temps de l’histoire profonde du sacral in-appropriable de la qualité humaine. Le monde a possédé durant des siècles de domestication civilisationnelle l’espérance d’un temps d’être dont il doit maintenant posséder la conscience pour le vivre réellement en épanouissement communautaire. Les espaces européens où la culture historique fut la plus forte furent les lieux de la recherche critique de l’unité perdue la plus révolutionnaire. Il est donc normal que dans cette recherche de l’unité qui enfin va commencer à aboutir, les chemins d’hier indiquent la voie aux chemins de demain. Là où il y eu historiquement des Communes de radicalité, elles se relèveront pour revenir à échelle plus puissante et plus large en une ressuscitation achevée du satis-faire humain. Là où il n’y en eu point et malgré ce décalage, les hommes emprunteront à la suite, ce même cheminement de racines afin de s’assembler à la radicalité historique des dites Communes.

La constitution de la classe prolétarienne en sujet de son auto-abolition, c’est l’organisation des luttes révolutionnaires pour la fin de la marchandisation et l’organisation de la vie humaine dans un produire humain s’affranchissant enfin de tout monnayement : c’est là que doivent exister les conditions pratiques de la conscience, dans lesquelles la théorie de la pratique se confirme universellement en devenant théorie pratique quand les espaces-temps historiquement retardés rejoignent le temps des espaces de l’histoire anticipante. Cette question centrale de l’alignement homogénéisant des spatialités vécues et des temporalités vivantes a dès l’origine été envisagée par la théorie révolutionnaire à l’époque où s’est fondé le mouvement ouvrier maximaliste, c’est-à-dire quand cette théorie a d’emblée posé le caractère unitaire de la critique de l’économie politique venue de la pensée de l’histoire qu’elle s’était justement donné pour tâche de développer jusqu’à une pratique historique unitaire englobant toutes les étendues d’histoire, de tête, intermédiaires ou de queue jusqu’à ce tournant où tous les humains se pourront dire Communards et en refus de toutes les dominations-esclavages de l’État et du commerce.

Ainsi, dans les pays dits « sous-développés » comme dans les « sur-développés », à Paris comme à Moscou, à Washington comme à Kiev, la seule lutte humaine est la lutte directe et radicale contre le Capital et tous les gangs politiques, elle est la seule voie possible pour l’émancipation du prolétariat qui pour cela doit se nier en tant que tel en abolissant la marchandisation de la réalité.

En dépit de leurs désaccords sur les orientations impérialistes générales, ultra-modernisme capitaliste cosmopolite absolu à la sauce américano-financière ou capitalisme territorial à la mode nationale étatique, les différentes fractions politiques de la marchandise, de l’ultra-droite à l’ultra-gauche de tous les drapeaux de balivernes qui flottent de Kiev à Sébastopol en passant par Moscou et Washington, n’ont pas d’autre perspective que d’imposer davantage de misère, de détresse et d’ obscénité aux populations qu’elles entendent contenir, censurer et asservir.

Depuis la première boucherie capitaliste planétaire, toutes les guerres, chaudes, tièdes ou froides, sont des guerres impérialistes qui voient périr les hommes dans de funestes hécatombes entre États, petits, moyens ou grands, pour permettre simplement à ces derniers d’acquérir ou de conserver une place dans le spectacle aliénatoire de l’arène internationale de la circulation de l’argent. Ces guerres n’apportent à l’humanité internée que l’assujettissement, la mort et la destruction à une échelle de cauchemars sanglants toujours plus vaste. L’humanité prolétarisée ne peut y répondre que par sa solidarité internationale et sa lutte pour l’auto-suppression mondiale du prolétariat en tant que tel, ceci contre toutes les cliques de la classe capitaliste dans tous les pays.

Toutes les idéologies nationalitaires, d’« indépendance nationale », de « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », ultimes avatars mystificateurs de la révolution cannibale des Lumières marchandes, quel que soit leur prétexte, droit-de-l’hommique, ethnique ou religieux, ne sont que des infections capitalistes vénéneuses pour détourner l’homme de son propre être générique anti-mercantile. En visant à leur faire prendre parti pour une fraction ou une autre de la classe capitaliste, elles mènent les humains à se dresser les uns contre les autres et à s’entre-massacrer derrière les ambitions économiques et les affrontements politiques de leurs propres exploiteurs.

Ni dans un camp du Capital, ni dans aucun autre : la conscience radicale de l’Être de la vie sait que pour devenir elle-même, elle doit se produire comme acte cosmique de subversion absolue vers la constitution de la communauté humaine universelle pour un monde sans argent ni État.

Gustave Lefrançais pour l’inter-collectif L’Internationale

(mars 2014)

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

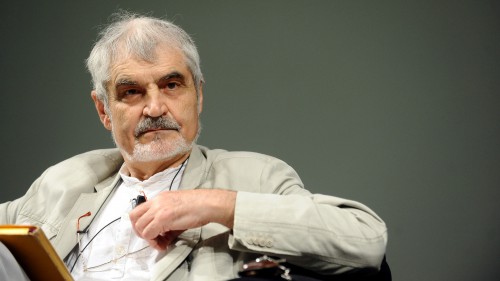

Jean-François Mattéi, c'était d'abord un Grec. Homme d'une immense culture, profondément engagé dans la défense des plus hautes valeurs de l'humanisme européen, il s'inquiétait du déclin de l’Europe. Il laisse une œuvre de première importance consacrée autant aux philosophes grecs, dont il était un éminent spécialiste, qu’à Heidegger, Nietzsche, ou Camus.

Jean-François Mattéi, c'était d'abord un Grec. Homme d'une immense culture, profondément engagé dans la défense des plus hautes valeurs de l'humanisme européen, il s'inquiétait du déclin de l’Europe. Il laisse une œuvre de première importance consacrée autant aux philosophes grecs, dont il était un éminent spécialiste, qu’à Heidegger, Nietzsche, ou Camus.

Jean-François Mattei, le pied-noir d’Oran qui a quitté son pays en 1962 défendait, au nom de la fidélité à ses origines, la colonisation. Pour lui, « loin d'être l'abomination que l'on dénonce aujourd'hui, et en dépit de ses abus et de ses violences, la colonisation a été le processus historique de développement de l'humanité dans sa recherche de principes et de savoirs universels. »

Jean-François Mattei, le pied-noir d’Oran qui a quitté son pays en 1962 défendait, au nom de la fidélité à ses origines, la colonisation. Pour lui, « loin d'être l'abomination que l'on dénonce aujourd'hui, et en dépit de ses abus et de ses violences, la colonisation a été le processus historique de développement de l'humanité dans sa recherche de principes et de savoirs universels. »

Attention, géographe non conforme.

Attention, géographe non conforme. Pour cette géographie mythique, il emprunte beaucoup à Mircéa Eliade et notamment son ouvrage Traité d’histoire des religions. Concrètement, donc, la terre, la mer, l’air, le feu, pour reprendre des thèmes chers à Gaston Bachelard, sont au cœur du processus d’échange et de coexistence entre la terre en sens large et les hommes. D’ailleurs notons que les « hommes » pris en exemple sont souvent des peuplades aux rapports très privilégiés avec leur environnement, qui est souvent peu maniable (nordicité, aridité, forêt sempervirente).

Pour cette géographie mythique, il emprunte beaucoup à Mircéa Eliade et notamment son ouvrage Traité d’histoire des religions. Concrètement, donc, la terre, la mer, l’air, le feu, pour reprendre des thèmes chers à Gaston Bachelard, sont au cœur du processus d’échange et de coexistence entre la terre en sens large et les hommes. D’ailleurs notons que les « hommes » pris en exemple sont souvent des peuplades aux rapports très privilégiés avec leur environnement, qui est souvent peu maniable (nordicité, aridité, forêt sempervirente).

[1]Rezension aus Sezession 58 / Februar 2014

[1]Rezension aus Sezession 58 / Februar 2014