Le nouvel ouvrage de Michel Drac intrigue autant par son titre que par sa couverture. Conçue par Manu DeLille, elle s’inspire de l’artiste contemporain Andy Warhol : on y voit cinq portraits multicolorés du jeune et sémillant président de l’Hexagone. Quant au titre, Voir Macron, il s’agit d’une interrogation sur les actions à venir du nouveau dirigeant français.

Bien que ce livre soit dédié « aux fainéants, aux cyniques, aux extrêmes » – il aurait pu l’être aussi à tous ceux qui dans les gares « ne sont rien », ce n’est pas le premier pamphlet contre l’ancien secrétaire général adjoint de l’Élysée aux temps de « Flamby». Michel Drac prévient qu’il « n’a rien contre Macron en tant que personne. En fait, c’est le contraire : le nouveau Président ne nous fait pas honte. Il n’a pas l’attitude d’un agité (Sarkozy), et ses discours ne rassemblent pas à de mauvaises rédactions de troisième (Hollande). Le problème, ce n’est pas Macron. C’est le système derrière lui (p. 140) ».

Bien que ce livre soit dédié « aux fainéants, aux cyniques, aux extrêmes » – il aurait pu l’être aussi à tous ceux qui dans les gares « ne sont rien », ce n’est pas le premier pamphlet contre l’ancien secrétaire général adjoint de l’Élysée aux temps de « Flamby». Michel Drac prévient qu’il « n’a rien contre Macron en tant que personne. En fait, c’est le contraire : le nouveau Président ne nous fait pas honte. Il n’a pas l’attitude d’un agité (Sarkozy), et ses discours ne rassemblent pas à de mauvaises rédactions de troisième (Hollande). Le problème, ce n’est pas Macron. C’est le système derrière lui (p. 140) ».

L’État a retrouvé une tenue certaine. Contrairement à ces deux prédécesseurs immédiats, la communication est maîtrisée, les journalistes mis à l’écart, les ministres ne se tirent pas – pour l’instant ! – dans les pattes, les entourages sont professionnels et assez compétents, et la fameuse rivalité Élysée – Matignon se trouve atténuée par l’existence de conseillers communs. Il faut reconnaître qu’Emmanuel Macron a bien observé François Hollande afin de ne répéter le même comportement. Constater le professionnalisme de Macron et de son équipe ne signifie pas approuver son comportement, ses propos et son action politique. « Macron a un côté violent. Ce type a qualifié son opposition de “ foyer infectieux ”, imposé un mandat impératif à ses députés, engueulé le chef d’état-major des armées, expliqué que “ la politique c’est mystique ”, prôné une présidence “ jupitérienne ”, jugé que la France était “ en deuil d’un roi ” (p. 78). » Quel serait son dessein ? « Rendre le monde intégré, donc hyper-complexe. Le rendre incontournable en étant le seul capable de gérer cette hyper-complexité (p. 194). »

Deviner les prochaines lignes de fractures

De quoi traite Voir Macron ? Le sous-titre aide à comprendre : « Huit scénarios pour un quinquennat ». Tout en laissant ouvert le vaste champ des possibles, Michel Drac émet huit hypothèses de crises variées entre 2018 et 2022, voire au-delà. Il part de « trois incertitudes majeures : – Vers un resserrement monétaire brutal ? – La zone euro va-t-elle exploser ? – Vers une ou plusieurs grandes guerres avant 2022 ? (p. 93) ». Inimaginable à l’heure actuelle, ce dernier point semble toutefois le plus probable, sinon pourquoi Macron se démènerait-il autant auprès de l’opinion avec son stupide projet de « Service national universel », un substitut de mobilisation générale de la population non pas contre l’islamisme, mais plutôt contre la Russie, la Syrie et leurs alliés ?

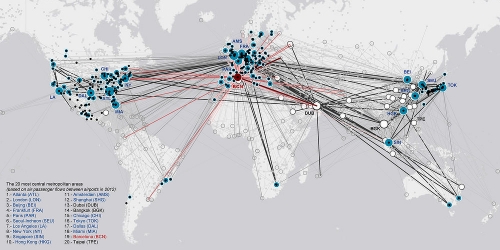

La présidence soi-disant « jupitérienne » cache une « débâcle de la pensée (p. 12) ». Exemple de cet effondrement intellectuel, le débat de l’entre-deux-tours du 3 mai 2017 fut « le choc des néants. Macron, c’est le vide dans la continuité. Le Pen, c’est la rupture qui ne va nulle part. Le vide dans la continuité est plus rassurant : il gagne (p. 10) ». Élu président, Macron hérite de pesanteurs dont il ne peut ni ne veut se défaire. « Notre monde est totalement intégré. Des enchaînements de causalités impossibles à anticiper peuvent répercuter une onde de choc d’un bout à l’autre de la structure globale (p. 173). » Par conséquent, « les crises financières sont le mode de régulation ultime d’un système financier structurellement déséquilibré (p. 37) ». C’est au cours des années 1980 que « les marchés financiers renforcent leur capacité à peser sur la politique économique des États-nations (p. 35) ». Le premier scénario, le plus plausible, celui de la « mort douce », « est un scénario de stabilité planétaire. […] Les élites mondialisées sont relativement intégrées, elles font collectivement le choix de la paix (p. 108) ». Si c’est le cas, Michel Drac pense que « Paris n’a […] pas besoin de choisir entre Washington et Berlin (p. 109) ». Michel Drac soulève un dilemme pour nos gouvernants. « Depuis 2010, la France a resserré son alliance avec la Grande-Bretagne. Mais dans le même temps, Paris suit l’Allemagne dans l’Euroland. Macron devra peut-être choisir entre Londres et Berlin (p. 56). » Ce choix éventuel n’est pas binaire. Il faut rappeler que « la politique étrangère française est sous influence des États-Unis et de leurs associés, Grande-Bretagne et Israël. Mais seulement dans une certaine mesure (p. 52) ». La réalité est encore plus complexe. À la Conférence annuelle sur la sécurité de Munich, la ministresse allemande de la Défense a déclaré, le 16 février dernier, que « nous voulons rester transatlantiques et en même temps devenir plus européens (dans Le Figaro des 17 – 18 février 2018) ». Ces propos ambigus témoignent de l’atlantisme de la CDU – CSU et leur rejet implicite de toute véritable coopération politique européenne qui pourrait se révéler à terme capable de s’émanciper de la tutelle étatsunienne.

L’Europe sous emprise atlantiste

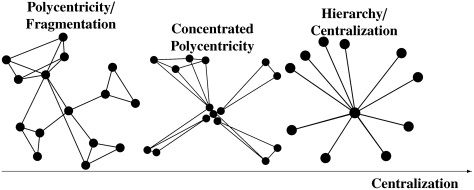

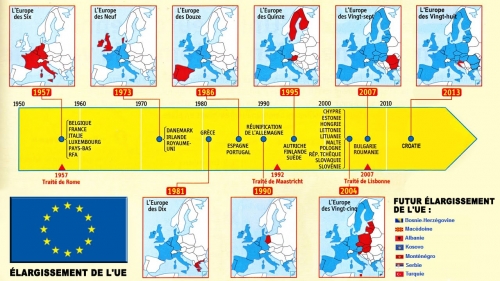

Or l’ensemble européen est bien mal en point. Très tôt, « les Anglo-Saxons ont choisi de soutenir la construction européenne pour la détourner (p. 180) ». N’oublions jamais qu’« en profondeur, c’est l’emprise étatsunienne qui explique l’incapacité des États européens à reconquérir leur souveraineté (p. 150) ». Certes, « Madrid se méfie des États-Unis depuis que le rôle de la CIA dans l’indépendantisme catalan a été mis en lumière (p. 170) ». Il pourrait aussi mentionner le jeu fort trouble des agences de Sa Gracieuse Majesté. Néanmoins, avec Donald Trump à la Maison Blanche, de nombreuses rivalités internes minent le « bloc anglo-saxon ». Aux États-Unis, « les milieux d’affaires se déchirent entre capitalisme industriel, capitalisme financier et acteurs de la nouvelle économie (p. 131). » Mieux encore, Michel Drac pronostique que la politique de Trump « sera déterminée par l’évolution erratique des rapports de force à l’intérieur des oligarchies étatsuniennes. L’opposition frontale entre capitalisme bancaire mondialisé et capitalisme industriel américain se complique de nombreuses lignes de fractures. Il y a des bureaucraties rivales, des groupes ethniques rivaux, des réseaux financiers et entrepreneuriaux en compétition (p. 83) ». Quant à l’actuelle Union pseudo-européenne, elle est surtout « pilotée en vue des enjeux de court terme et pour la protection des situations acquises (p. 24) ». Il est vrai que l’entité de Bruxelles « a tendance à se réduire à sa technostructure. Comme projet politique, elle est évanescente. Deux pôles de puissance se sont constitués. D’un côté, des institutions bureaucratiques centralisatrices, Commission et Banque centrale. De l’autre, des institutions interétatiques, Eurogroupe et Conseil européen. Le premier pôle donne l’illusion de la primauté. En réalité, les États-nations lui confient le rôle de père Fouettard. Les décisions économiques sont prises par l’Eurogroupe : renégociation permanente entre États égoïstes (p. 81) ».

Pour qui suit Michel Drac à travers ses ouvrages, ses conférences et ses interventions sur sa chaîne YouTube, sa critique de l’euro prime sur d’autres considérations plus politiques. Il faut néanmoins lui reconnaître son pragmatisme puisqu’il conclut l’une de ses prévisions de manière optimiste. « Dix ans plus tard, la Confédération européenne fait ratifier sa Constitution par des référendums simultanés dans les dix-sept États-membres (p. 158). » Dans « Euro 2.0 », l’auteur imagine l’Italie émettre une nouvelle monnaie nationale, l’« eurolire » en réponse au Diktat de la monnaie unique. Répliquant à cette décision, la Lombardie, puis la Vénétie fondent le ducat pendant que la Sicile revendique son auto-détermination. C’est une possibilité, difficilement compréhensible pour les Français, en raison de l’unité récente de la péninsule. « L’Italie, explique Luigi Di Maio, chef parlementaire du Mouvement Cinq Étoiles, c’est en réalité une vingtaine de pays très différents, et peut-être même plus (dans Le Monde du 16 février 2018). »

Dans ce contexte volatile, à l’hiver 2019, la conférence du Mont-Tremblant au Québec des grands argentiers du monde décide que « ces monnaies seront entièrement dématérialisées, les paiements s’effectuant par téléphone portable (p. 125) », mesures que proposait l’économiste gréco-australien Yanis Varoufakis quand il était ministre des Finances d’Athènes et cherchait à s’opposer aux créanciers de la Grèce par dès règlements novateurs. Résultat, « l’euro sera la monnaie des échanges extérieurs et inter-régionaux. Les monnaies régionales seront réservées aux échanges intra-régions. Elles pourront être dévaluées par rapport à l’euro (p. 121) ».

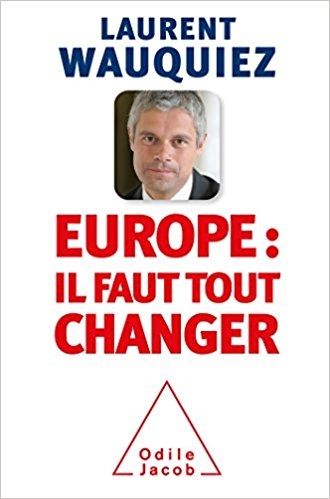

La « stratégie de la tension » et les autres manipulations terroristes plus ou moins sous faux-drapeau contribuent aux moments de crise majeure. Celles-ci se préparent au cœur de divers cénacles intérieurs (les services secrets français) ou extérieurs (les officines anglo-saxonnes, mais pas seulement…). Michel Drac envisage par exemple la CIA inciter son vieux complice, Cosa Nostra, à soutenir l’indépendantisme sicilien tandis que le gouvernement italien très anti-euro obtient le soutien, direct ou non, de la City de Londres, ce qui attise les tensions financières (et même politiques) entre Londres et Berlin. Londres et Washington choisissent finalement l’explosion de la monnaie unique européenne afin de briser nette toute puissance européenne émergente. Comment dans ces circonstances peut se positionner Macron qui se veut en même temps proche des protagonistes ? De son choix dépendra l’avenir du projet européen. « Le point de rupture est proche. De trois choses l’une. Ou bien l’euro engendre un super-État européen. Ou bien la zone explose. Ou bien une combinaison des deux : le super-État naît, mais restreint à certains membres de la zone. Allemagne et périphérie, peut-être avec la France. Mais pas avec l’Europe du Sud (p. 46). » Cette dernière correspond assez bien aux thèses de Laurent Wauquiez avancées dans son essai de 2014, Europe : il faut tout changer. Laurent Wauquiez devient d’ailleurs le Premier ministre de Macron dans une nouvelle cohabitation dans l’une des hypothèses envisagées.

La « stratégie de la tension » et les autres manipulations terroristes plus ou moins sous faux-drapeau contribuent aux moments de crise majeure. Celles-ci se préparent au cœur de divers cénacles intérieurs (les services secrets français) ou extérieurs (les officines anglo-saxonnes, mais pas seulement…). Michel Drac envisage par exemple la CIA inciter son vieux complice, Cosa Nostra, à soutenir l’indépendantisme sicilien tandis que le gouvernement italien très anti-euro obtient le soutien, direct ou non, de la City de Londres, ce qui attise les tensions financières (et même politiques) entre Londres et Berlin. Londres et Washington choisissent finalement l’explosion de la monnaie unique européenne afin de briser nette toute puissance européenne émergente. Comment dans ces circonstances peut se positionner Macron qui se veut en même temps proche des protagonistes ? De son choix dépendra l’avenir du projet européen. « Le point de rupture est proche. De trois choses l’une. Ou bien l’euro engendre un super-État européen. Ou bien la zone explose. Ou bien une combinaison des deux : le super-État naît, mais restreint à certains membres de la zone. Allemagne et périphérie, peut-être avec la France. Mais pas avec l’Europe du Sud (p. 46). » Cette dernière correspond assez bien aux thèses de Laurent Wauquiez avancées dans son essai de 2014, Europe : il faut tout changer. Laurent Wauquiez devient d’ailleurs le Premier ministre de Macron dans une nouvelle cohabitation dans l’une des hypothèses envisagées.

Quels enjeux politico-sociaux ?

Dans une autre, Michel Drac parie sur le retour en politique de Marion Maréchal – Le Pen qui réunit autour d’elle l’aile droite des Républicains, les souverainistes et les frontistes, avant d’accéder à Matignon, toujours dans le cadre d’une cohabitation. L’égérie de la droite en loden reviendra-t-elle ? Pas certain après cinq années d’engagement difficile et exténuant… Cette incroyable cohabitation serait la conséquence du déferlement massif de populations extra-européennes sur le Vieux Continent et aux sanglantes troubles qui en découleraient. On s’approche du gouffre. Déjà, « la République devient grotesque. Elle reconnaît le Conseil représentatif des associations noires, mais interdit l’usage juridique du mot race. Le Blanc et le Noir n’existent pas, sauf le Noir. Absurde. L’antiracisme rend fou (p. 69) ». Cela ne l’empêche pas de se méfier d’« une nouvelle droite européiste anti-immigration (p. 90) » animé par le détonnant maire de Béziers, Robert Ménard. Regrettons que Michel Drac traite à plusieurs reprises des groupes dissidents en France, en Italie et en Ukraine d’« extrême droite ». C’est dommageable et inutile. C’est à se demander s’il ne chercherait pas à obtenir une invitation au prochain dîner du CRIF sous la Pyramide du Louvres en mars 2018.

L’auteur s’arc-boute aussi sur le fétichisme démocratique. La démocratie, qu’il faudrait plutôt parler de « Laosarchie », n’est possible que dans des cadres géographiques restreints et si le politique n’est pas neutralisé par le droit positiviste, la technocratie inféodée aux groupes d’influence et de pression et les médiats. L’abstention massive révèle un je-m’en-foutisme, conscient ou non, des citoyens hexagonaux. Les deux tours des législatives françaises de juin 2017 ont été marqués par une abstention élevée (51,29 et 57,36 %). Dans une démocratie traitée d’« illibérale » comme la Hongrie, elles auraient été tout bonnement annulées. La présente Assemblée nationale dominée par les macronistes, le MoDem, les « Constructifs » et autres radicaux unifiés est peut-être légale, mais elle n’est pas légitime.

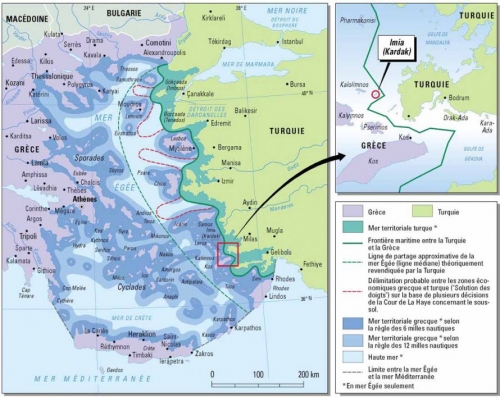

Les saines réactions contre les « migrants » ne sont pas qu’identitaires. Elles comportent un aspect socio-économique indéniable. « La quatrième révolution industrielle détruit plus d’emplois qu’elle n’en crée (p. 27). » Parce que « le e-commerce détruit à peu près trois emplois chaque fois qu’il en crée un (p. 27) », « l’immigration contemporaine s’insère mal dans la société postindustrielle (p. 23) ». Pourquoi recourir à une main-d’œuvre non qualifiée alors que de maintes tâches sont bientôt assumées par des robots ? C’est un autre « grand remplacement »… Dans cette perspective, Michel Drac imagine l’avènement d’une « Europe-forteresse » parce qu’elle « a enfin trouvé une définition. Une définition simple, directe, compréhensible par tous : l’Europe est le sanctuaire de l’homme blanc (p. 190) ». Pour y arriver, il faudra bien sûr défier la clique anglo-saxonne, en particulier les chantres du pandémonium métissé étatsunien. Ces derniers pourraient favoriser en 2022 l’arrivée d’un « président qu’il faut à une nation d’ados attardés (p. 169) », à savoir « un geek sociopathe (p. 166) », « un individu d’une agressivité exceptionnel (p. 162) », le dénommé Mark Zuckerberg. Pas sûr que Michel Drac ait raison, car ce serait une première : la Maison Blanche occupée par un non-chrétien marié à une Asiatique ! Tronche des Texans surarmés… Le combat à venir risque d’être ardu. Michel Drac devine en outre de nouvelles configurations politiques. « En Grèce, d’ex-paramilitaires russes du Donbass se retrouvent du même côté de la barricade que des nationalistes ukrainiens. Dans le camp d’en face, des militants anarchistes formés au Rojava combattent aux côtés d’anciens djihadistes de Daesh (p. 187). »

Ambigu populisme européen…

Si l’auteur décrit de manière convenable le « système russe : oligarchie hyper-centralisée tempérée d’anarchie provinciale (p. 54) » malgré une erreur vénielle sur le titre du premier ministre russe – celui-ci n’est pas président du Conseil des ministres, mais Président du gouvernement -, certaines de ses conjectures n’emportent pas l’adhésion. Prenons la plus optimiste d’entre elles, « Le printemps italien », qui voit la victoire du Mouvement Cinq Étoiles (M5S) aux législatives italiennes de mars prochain. Il prévoit un gouvernement de coalition entre la Lega de Matteo Salvini et le M5S, puis, dans la foulée, l’émergence d’une force semblable en France, d’abord apparue sur Facebook, Clair et Net, qui s’impose à la surprise aux élections anticipées et cohabite avec Macron. Or ce mouvement dégagiste exige déjà avec la seule différence de taille qu’il est « contre-populiste » : La République en Marche. En outre, Michel Drac ignore la réalité du mouvement fondé par le comique anti-berlusconien Beppe Grillo. Celui-ci se met désormais en retrait de sa création qui cumule les contradictions. Rapporté aux candidatures présidentielles françaises de 2017, le programme « grilliniste » emprunterait à Benoît Hamon, à Jean-Luc Mélenchon, à Marine Le Pen, à Jean Lassalle et à Jacques Cheminade. Grillo est hostile à l’euro et au droit du sol. Depuis quelques mois, le premier-ministrable du mouvement, Luigi Di Maio, s’est exprimé devant les cénacles atlantistes, a autorisé la liberté de vote sur le droit du sol, et ne souhaite plus quitter l’OTAN. En plus, « nous voulons rester dans l’Union européenne, exprime-t-il, et bien sûr, nous voulons rester dans l’euro (dans Le Monde, art. cit.) ». Le véritable danger pour l’Euroland surgirait probablement d’un gouvernement néo-berlusconien avec Forza Italia, la Lega et Frères d’Italie. En revanche, la situation rêvée des oligarques serait une entente surprise entre Forza Italia et le Parti démocrate au pouvoir actuellement, ce qu’envisage Berlusconi si la Lega passe devant lui en nombre de suffrages.

Si l’auteur décrit de manière convenable le « système russe : oligarchie hyper-centralisée tempérée d’anarchie provinciale (p. 54) » malgré une erreur vénielle sur le titre du premier ministre russe – celui-ci n’est pas président du Conseil des ministres, mais Président du gouvernement -, certaines de ses conjectures n’emportent pas l’adhésion. Prenons la plus optimiste d’entre elles, « Le printemps italien », qui voit la victoire du Mouvement Cinq Étoiles (M5S) aux législatives italiennes de mars prochain. Il prévoit un gouvernement de coalition entre la Lega de Matteo Salvini et le M5S, puis, dans la foulée, l’émergence d’une force semblable en France, d’abord apparue sur Facebook, Clair et Net, qui s’impose à la surprise aux élections anticipées et cohabite avec Macron. Or ce mouvement dégagiste exige déjà avec la seule différence de taille qu’il est « contre-populiste » : La République en Marche. En outre, Michel Drac ignore la réalité du mouvement fondé par le comique anti-berlusconien Beppe Grillo. Celui-ci se met désormais en retrait de sa création qui cumule les contradictions. Rapporté aux candidatures présidentielles françaises de 2017, le programme « grilliniste » emprunterait à Benoît Hamon, à Jean-Luc Mélenchon, à Marine Le Pen, à Jean Lassalle et à Jacques Cheminade. Grillo est hostile à l’euro et au droit du sol. Depuis quelques mois, le premier-ministrable du mouvement, Luigi Di Maio, s’est exprimé devant les cénacles atlantistes, a autorisé la liberté de vote sur le droit du sol, et ne souhaite plus quitter l’OTAN. En plus, « nous voulons rester dans l’Union européenne, exprime-t-il, et bien sûr, nous voulons rester dans l’euro (dans Le Monde, art. cit.) ». Le véritable danger pour l’Euroland surgirait probablement d’un gouvernement néo-berlusconien avec Forza Italia, la Lega et Frères d’Italie. En revanche, la situation rêvée des oligarques serait une entente surprise entre Forza Italia et le Parti démocrate au pouvoir actuellement, ce qu’envisage Berlusconi si la Lega passe devant lui en nombre de suffrages.

Dans un autre scénario, plus terrifiant intitulé « La grande spolation », Michel Drac postule la destitution de Trump, l’assassinat de son successeur, Mike Pence, un 4 juillet 2019, la proclamation de la loi martiale par le gouvernement de continuité institutionnelle et l’instauration d’un État policier proche des intérêts israéliens. En prenant exemple sur les événements survenus outre-Atlantique, les grands États membres de l’Union soi-disant européenne (Allemagne, Espagne, France) renforcent leur législation anti-terroriste et l’étendent à des domaines inattendus tels les grèves, les manifestations et l’opposition verbale aux dirigeants. Dans ce scénario en partie tiré des rapports de la Trilatérale et du Club Bilderberg, Jean-Luc Mélanchon se trouve assigné à résidence et interdit de communication Internet et Marine Le Pen « internée en hôpital psychiatrique comme “ conspirationniste ” (p. 141) ». Suite à de fortes pressions gouvernementales, Laurent Wauquiez démissionne au profit de Valérie Pécresse. Toute opposition est assimilée à du terrorisme, ce qui facilite les « ajustements financiers […] opérés dans tous les pays de la zone par confiscation pure et simple des propriétés, via le plus souvent des moyens insidieux et indirects. En France par exemple, l’État est maintenant copropriétaire de toutes les propriétés immobilières. Il perçoit donc une redevance de copropriété (p. 144) ». Remplaçant l’ISF, le nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui exonère au passage les plus-values colossales de la Finance anonyme et vagabonde, internationale préfigure des mesures semblables au champ d’expérience réelle grec (blocage des comptes bancaires des particuliers, contrôle des changes, prélèvement autorité de l’épargne par des gouvernements corrompus).

Dans un autre scénario, plus terrifiant intitulé « La grande spolation », Michel Drac postule la destitution de Trump, l’assassinat de son successeur, Mike Pence, un 4 juillet 2019, la proclamation de la loi martiale par le gouvernement de continuité institutionnelle et l’instauration d’un État policier proche des intérêts israéliens. En prenant exemple sur les événements survenus outre-Atlantique, les grands États membres de l’Union soi-disant européenne (Allemagne, Espagne, France) renforcent leur législation anti-terroriste et l’étendent à des domaines inattendus tels les grèves, les manifestations et l’opposition verbale aux dirigeants. Dans ce scénario en partie tiré des rapports de la Trilatérale et du Club Bilderberg, Jean-Luc Mélanchon se trouve assigné à résidence et interdit de communication Internet et Marine Le Pen « internée en hôpital psychiatrique comme “ conspirationniste ” (p. 141) ». Suite à de fortes pressions gouvernementales, Laurent Wauquiez démissionne au profit de Valérie Pécresse. Toute opposition est assimilée à du terrorisme, ce qui facilite les « ajustements financiers […] opérés dans tous les pays de la zone par confiscation pure et simple des propriétés, via le plus souvent des moyens insidieux et indirects. En France par exemple, l’État est maintenant copropriétaire de toutes les propriétés immobilières. Il perçoit donc une redevance de copropriété (p. 144) ». Remplaçant l’ISF, le nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui exonère au passage les plus-values colossales de la Finance anonyme et vagabonde, internationale préfigure des mesures semblables au champ d’expérience réelle grec (blocage des comptes bancaires des particuliers, contrôle des changes, prélèvement autorité de l’épargne par des gouvernements corrompus).

Michel Drac ne sombre pas totalement dans le pessimisme. Au moment où les grands États d’Europe occidentale sont gouvernés par des coalitions plus ou moins bancales, grâce à la robustesse des institutions toujours polémogènes de la Ve République, « la France reste l’État le plus solide de l’Europe occidentale, malgré sa déliquescence économique. Elle n’est pas confrontée à des séparatismes problématiques, comme la Grande-Bretagne, l’Italie et l’Espagne. La Corse ? Une petite île. Paris n’a pas non plus le problème que devient pour Berlin son industrie exportatrice, une fois la mondialisation libre-échangiste remise en cause par la montée des protectionnismes. Soudain, la petite France retrouve une liberté de mouvement depuis longtemps perdue (p. 154) ». Que ce soit Macron ou un(e) autre (?), sera-t-il capable de redonner à l’Hexagone éclatée sociologiquement, géographiquement et ethniquement une revendication de puissance ? Et si Emmanuel Macron n’était pas moins que le Poutine tricolore, celui qui établira une « verticale du pouvoir » ? On en frémit d’avance…

Georges Feltin-Tracol

• Michel Drac, Voir Macron. 8 scénarios pour un quinquennat, Le Retour aux Sources, 2017, 197 p., 17 €.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

« On peut dire que dans la ville où je suis né (22 février 1900) le Moyen Age a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'était une société isolée et immobile, dans laquelle les différences de classe étaient bien marquées. Le respect et la subordination des travailleurs aux grands seigneurs, aux propriétaires terriens, profondément enracinés dans les vieilles coutumes, semblaient immuables. La vie se développa, horizontale et monotone, définitivement ordonnée et dirigée par les cloches de l'église d'El Pilar. »

« On peut dire que dans la ville où je suis né (22 février 1900) le Moyen Age a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'était une société isolée et immobile, dans laquelle les différences de classe étaient bien marquées. Le respect et la subordination des travailleurs aux grands seigneurs, aux propriétaires terriens, profondément enracinés dans les vieilles coutumes, semblaient immuables. La vie se développa, horizontale et monotone, définitivement ordonnée et dirigée par les cloches de l'église d'El Pilar. » Comme Samuel Beckett alors (« nous sommes tous cons, mais pas au point de voyager », voyez mon Voyageur éveillé ou mon apocalypse touristique), Buñuel envoie digne promener le tourisme :

Comme Samuel Beckett alors (« nous sommes tous cons, mais pas au point de voyager », voyez mon Voyageur éveillé ou mon apocalypse touristique), Buñuel envoie digne promener le tourisme :

Jünger constata que la tendencia a la estatización (a la “organización”) se hace más rara a medida que ascendemos en la escala de los animales superiores. En ellos –por ejemplo, en los lobos, en numerosos grupos de aves, etc.- es frecuente hallar ejemplos de socialización, pero muy rara vez asistiremos a los sacrificios que la estatización impone a los insectos. En ese sentido, el hombre ocupa un lugar especial: la estatización no es algo que le sea natural, aunque el proceso de desarrollo de la civilización técnica muestre claras tendencias estatizadoras. En el mundo natural, la tendencia hacia la organización es un rasgo específico de los animales sociales; en el caso de la especie humana, es el síntoma más evidente del avance del proceso de civilización. Y sin embargo, la tendencia a la organización no es inapelable, inevitable; ni siquiera natural. Ese es el sentido de la pregunta que Jünger se formula: ¿Acaso el mundo está lleno de organismos que esperan ser organizados y reivindican tal organización? No, e incluso lo contrario es lo cierto, pues por todas partes puede percibirse como actúa “la tentativa de sustraerse al poder”. De manera que la organización no es un hecho natural, o al menos no lo es más que la resistencia a la organización.

Jünger constata que la tendencia a la estatización (a la “organización”) se hace más rara a medida que ascendemos en la escala de los animales superiores. En ellos –por ejemplo, en los lobos, en numerosos grupos de aves, etc.- es frecuente hallar ejemplos de socialización, pero muy rara vez asistiremos a los sacrificios que la estatización impone a los insectos. En ese sentido, el hombre ocupa un lugar especial: la estatización no es algo que le sea natural, aunque el proceso de desarrollo de la civilización técnica muestre claras tendencias estatizadoras. En el mundo natural, la tendencia hacia la organización es un rasgo específico de los animales sociales; en el caso de la especie humana, es el síntoma más evidente del avance del proceso de civilización. Y sin embargo, la tendencia a la organización no es inapelable, inevitable; ni siquiera natural. Ese es el sentido de la pregunta que Jünger se formula: ¿Acaso el mundo está lleno de organismos que esperan ser organizados y reivindican tal organización? No, e incluso lo contrario es lo cierto, pues por todas partes puede percibirse como actúa “la tentativa de sustraerse al poder”. De manera que la organización no es un hecho natural, o al menos no lo es más que la resistencia a la organización.

Título:

Título: Los “Identitarios” son herederos de la reflexión sobre la identidad efectuada por los autores de la Nouvelle Droite hasta mediados de los años 80. No así de la reflexión sobre la identidad protagonizada posteriormente por Alain de Benoist, el cual rechaza estas derivas identitarias: este autor ha pasado de «una defensa de la identidad de los “nuestros” a un reconocimiento de la identidad de los “otros”». El propio Benoist toma distancias con la “afirmación étnica” de los Identitarios: «La reivindicación identitaria deviene en pretexto para legitimar la indiferencia, la marginación o la supresión de los “otros”. […] En tal perspectiva, la distinción entre “nosotros” y los “otros”, que es la base de toda identidad colectiva, se plantea en términos de desigualdad y de hostilidad por principio». En definitiva, se trata de una nueva generación identitaria que no ha combatido cultural ni políticamente en las filas de la Nouvelle Droite pero que, sin duda alguna, ha bebido en sus fuentes y ha leído sus publicaciones. Los propios Identitaires incluyen entre sus filiaciones ideológicas a la Nueva Derecha. Stéphane François, incluso, considera que la ideología identitaria es más antigua que la propia ND y que entroncaría con los grupúsculos organizados en torno a Europe-Action.

Los “Identitarios” son herederos de la reflexión sobre la identidad efectuada por los autores de la Nouvelle Droite hasta mediados de los años 80. No así de la reflexión sobre la identidad protagonizada posteriormente por Alain de Benoist, el cual rechaza estas derivas identitarias: este autor ha pasado de «una defensa de la identidad de los “nuestros” a un reconocimiento de la identidad de los “otros”». El propio Benoist toma distancias con la “afirmación étnica” de los Identitarios: «La reivindicación identitaria deviene en pretexto para legitimar la indiferencia, la marginación o la supresión de los “otros”. […] En tal perspectiva, la distinción entre “nosotros” y los “otros”, que es la base de toda identidad colectiva, se plantea en términos de desigualdad y de hostilidad por principio». En definitiva, se trata de una nueva generación identitaria que no ha combatido cultural ni políticamente en las filas de la Nouvelle Droite pero que, sin duda alguna, ha bebido en sus fuentes y ha leído sus publicaciones. Los propios Identitaires incluyen entre sus filiaciones ideológicas a la Nueva Derecha. Stéphane François, incluso, considera que la ideología identitaria es más antigua que la propia ND y que entroncaría con los grupúsculos organizados en torno a Europe-Action. Los militantes de Generación Identiraria se visten de colores amarillo y negro y han tomado como símbolo la letra griega “lambda” (^), que es también una referencia a los espartanos (spartiatas), especialmente a la película “300” realizada por Zack Snyder. El film 300, que es la adaptación del cómic de Frank Miller del mismo nombre, no es sólo una película popular que relata las guerras médicas entre griegos y persas. Este film está cargado de simbolismo para los militantes identitarios: los espartanos (representantes de la civilización europea) repelen la invasión de los persas (civilización no europea, originaria de Oriente Medio, hoy tierra musulmana). La analogía con los objetivos de los Identitarios es total: los europeos rechazan la invasión musulmana. Pero la representación simbólica va todavía más lejos: los espartanos son representados como filósofos y defensores de la democracia frente a los persas, representados como hordas de bárbaros. El hecho de que los espartanos combatieran la invasión de los persas les dotaría de una mayor legitimidad: como el recurso a la fuerza y a la violencia sólo estaría hoy moralmente legitimado para repeler una agresión, los Identitarios se situarían en la escena como víctimas de una invasión islámica –facilitada por la complaciente clase política– frente a la cual ellos deberían defender a su pueblo. Los militantes de GI forman parte plenamente de la llamada “generación 2.0”, lo cual es bastante apreciado por los dirigentes más adultos, porque la generación 2.0 controla las herramientas de internet, el marketing viral y el trabajo en redes.

Los militantes de Generación Identiraria se visten de colores amarillo y negro y han tomado como símbolo la letra griega “lambda” (^), que es también una referencia a los espartanos (spartiatas), especialmente a la película “300” realizada por Zack Snyder. El film 300, que es la adaptación del cómic de Frank Miller del mismo nombre, no es sólo una película popular que relata las guerras médicas entre griegos y persas. Este film está cargado de simbolismo para los militantes identitarios: los espartanos (representantes de la civilización europea) repelen la invasión de los persas (civilización no europea, originaria de Oriente Medio, hoy tierra musulmana). La analogía con los objetivos de los Identitarios es total: los europeos rechazan la invasión musulmana. Pero la representación simbólica va todavía más lejos: los espartanos son representados como filósofos y defensores de la democracia frente a los persas, representados como hordas de bárbaros. El hecho de que los espartanos combatieran la invasión de los persas les dotaría de una mayor legitimidad: como el recurso a la fuerza y a la violencia sólo estaría hoy moralmente legitimado para repeler una agresión, los Identitarios se situarían en la escena como víctimas de una invasión islámica –facilitada por la complaciente clase política– frente a la cual ellos deberían defender a su pueblo. Los militantes de GI forman parte plenamente de la llamada “generación 2.0”, lo cual es bastante apreciado por los dirigentes más adultos, porque la generación 2.0 controla las herramientas de internet, el marketing viral y el trabajo en redes. Los Identitarios reniegan de un Estado jacobino y unitario que viola las identidades locales tanto como los valores de la revolución francesa. En su comprensión de la identidad, los Identitarios se refieren a personajes prerrevolucionarios tales como los espartanos o incluso Charles Martel. Sus referencias hacen abstracción de los últimos siglos de historia de Francia para no recordar sino las referencias guerreras o romantizadas y edulcoradas de los campesinos trabajando la tierra (como puede comprobarse en los motivos medievales y caballerescos de sus carteles de propaganda).

Los Identitarios reniegan de un Estado jacobino y unitario que viola las identidades locales tanto como los valores de la revolución francesa. En su comprensión de la identidad, los Identitarios se refieren a personajes prerrevolucionarios tales como los espartanos o incluso Charles Martel. Sus referencias hacen abstracción de los últimos siglos de historia de Francia para no recordar sino las referencias guerreras o romantizadas y edulcoradas de los campesinos trabajando la tierra (como puede comprobarse en los motivos medievales y caballerescos de sus carteles de propaganda).

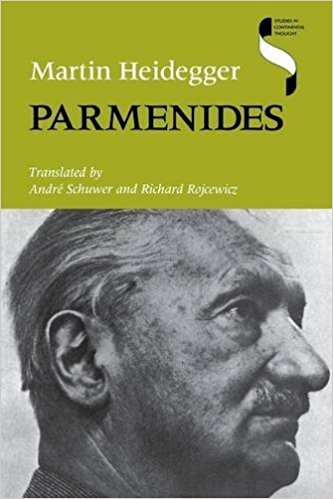

In his Parmenides, Martin Heidegger contributed an interesting remark in regards to the Greek term “polis”, which once again confirms the importance and necessity of serious etymological analysis. By virtue of its profundity, we shall reproduce this quote in full:

In his Parmenides, Martin Heidegger contributed an interesting remark in regards to the Greek term “polis”, which once again confirms the importance and necessity of serious etymological analysis. By virtue of its profundity, we shall reproduce this quote in full:

Gustave Le Bon affirme que l’évolution des institutions politiques, des religions ou des idéologies n’est qu’un leurre. Malgré des changements superficiels, une même âme collective continuerait à s’exprimer sous des formes différentes. Farouche opposant du socialisme de son époque, Gustave Le Bon ne croit pas pour autant au rôle de l’individu dans l’histoire. Il conçoit les peuples comme des corps supérieurs et autonomes dont les cellules constituantes sont les individus. La courte existence de chacun s’inscrit par conséquent dans une vie collective beaucoup plus longue. L’âme d’un peuple est le résultat d’une longue sédimentation héréditaire et d’une accumulation d’habitudes ayant abouti à l’existence d’un « réseau de traditions, d’idées, de sentiments, de croyances, de modes de penser communs » en dépit d’une apparente diversité qui subsiste bien sûr entre les individus d’un même peuple. Ces éléments constituent la synthèse du passé d’un peuple et l’héritage de tous ses ancêtres : « infiniment plus nombreux que les vivants, les morts sont aussi infiniment plus puissants qu’eux » (lois psychologiques de l’évolution des peuples). L’individu est donc infiniment redevable de ses ancêtres et de ceux de son peuple.

Gustave Le Bon affirme que l’évolution des institutions politiques, des religions ou des idéologies n’est qu’un leurre. Malgré des changements superficiels, une même âme collective continuerait à s’exprimer sous des formes différentes. Farouche opposant du socialisme de son époque, Gustave Le Bon ne croit pas pour autant au rôle de l’individu dans l’histoire. Il conçoit les peuples comme des corps supérieurs et autonomes dont les cellules constituantes sont les individus. La courte existence de chacun s’inscrit par conséquent dans une vie collective beaucoup plus longue. L’âme d’un peuple est le résultat d’une longue sédimentation héréditaire et d’une accumulation d’habitudes ayant abouti à l’existence d’un « réseau de traditions, d’idées, de sentiments, de croyances, de modes de penser communs » en dépit d’une apparente diversité qui subsiste bien sûr entre les individus d’un même peuple. Ces éléments constituent la synthèse du passé d’un peuple et l’héritage de tous ses ancêtres : « infiniment plus nombreux que les vivants, les morts sont aussi infiniment plus puissants qu’eux » (lois psychologiques de l’évolution des peuples). L’individu est donc infiniment redevable de ses ancêtres et de ceux de son peuple. La dilution des religions dans l’âme des peuples

La dilution des religions dans l’âme des peuples Ainsi, l’art de l’Egypte ancienne a irrigué la création artistique d’autres peuples pendant des siècles. Mais cet art, essentiellement religieux et funéraire et dont l’aspect massif et imperturbable rappelait la fascination des égyptiens pour la mort et la quête de vie éternelle, reflétait trop l’âme égyptienne pour être repris sans altérations par d’autres. D’abord communiqué aux peuples du Proche-Orient, cet art égyptien a inspiré les cités grecques. Mais Gustave Le Bon estime que ces influences égyptiennes ont irrigué ces peuples à travers le prisme de leur propre esprit. Tant qu’il ne s’est pas détaché des modèles orientaux, l’art grec s’est maintenu pendant plusieurs siècles à un stade de pâle imitation. Ce n’est qu’en se métamorphosant soudainement et en rompant avec l’art oriental que l’art grec connut son apogée à travers un art authentiquement grec, celui du Parthénon. A partir, d’un matériau identique qu’est le modèle égyptien transmis par les Perses, la civilisation indienne a abouti à un résultat radicalement différent de l’art grec. Parvenu à un stade de raffinement élevé dès les siècles précédant notre ère mais n’ayant que très peu évolué ensuite, l’art indien témoigne de la stabilité organique du peuple indien : « jusqu’à l’époque où elle fut soumis à la loi de l’islam, l’Inde a toujours absorbé les différents conquérants qui l’avaient envahie sans se laisser influencer par eux ».

Ainsi, l’art de l’Egypte ancienne a irrigué la création artistique d’autres peuples pendant des siècles. Mais cet art, essentiellement religieux et funéraire et dont l’aspect massif et imperturbable rappelait la fascination des égyptiens pour la mort et la quête de vie éternelle, reflétait trop l’âme égyptienne pour être repris sans altérations par d’autres. D’abord communiqué aux peuples du Proche-Orient, cet art égyptien a inspiré les cités grecques. Mais Gustave Le Bon estime que ces influences égyptiennes ont irrigué ces peuples à travers le prisme de leur propre esprit. Tant qu’il ne s’est pas détaché des modèles orientaux, l’art grec s’est maintenu pendant plusieurs siècles à un stade de pâle imitation. Ce n’est qu’en se métamorphosant soudainement et en rompant avec l’art oriental que l’art grec connut son apogée à travers un art authentiquement grec, celui du Parthénon. A partir, d’un matériau identique qu’est le modèle égyptien transmis par les Perses, la civilisation indienne a abouti à un résultat radicalement différent de l’art grec. Parvenu à un stade de raffinement élevé dès les siècles précédant notre ère mais n’ayant que très peu évolué ensuite, l’art indien témoigne de la stabilité organique du peuple indien : « jusqu’à l’époque où elle fut soumis à la loi de l’islam, l’Inde a toujours absorbé les différents conquérants qui l’avaient envahie sans se laisser influencer par eux ». La genèse des peuples

La genèse des peuples

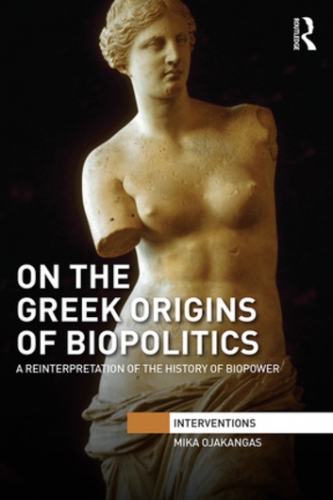

Ojakangas’ book has served to confirm my impression that, from an evolutionary point of view, the most relevant Western thinkers are found among the ancient Greeks, with a long sleep during the Roman Empire and the Middle Ages, a slow revival during the Renaissance and the Enlightenment, and a great climax heralded by Darwin, before being shut down again in 1945. The periods in which Western thought was eminently biopolitical — the fifth and fourth centuries B.C. and 1865 to 1945 — are perhaps surprisingly short in the grand scheme of things, having been swept away by pious Europeans’ recurring penchant for egalitarian and cosmopolitan ideologies. Okajangas also admirably puts ancient biopolitics in the wider context of Western thought, citing Spinoza, Nietzsche, Carl Schmitt, Heidegger, and others, as well as recent academic literature.

Ojakangas’ book has served to confirm my impression that, from an evolutionary point of view, the most relevant Western thinkers are found among the ancient Greeks, with a long sleep during the Roman Empire and the Middle Ages, a slow revival during the Renaissance and the Enlightenment, and a great climax heralded by Darwin, before being shut down again in 1945. The periods in which Western thought was eminently biopolitical — the fifth and fourth centuries B.C. and 1865 to 1945 — are perhaps surprisingly short in the grand scheme of things, having been swept away by pious Europeans’ recurring penchant for egalitarian and cosmopolitan ideologies. Okajangas also admirably puts ancient biopolitics in the wider context of Western thought, citing Spinoza, Nietzsche, Carl Schmitt, Heidegger, and others, as well as recent academic literature.

While Rome had also been founded as “a biopolitical regime” and had some policies to promote fertility and eugenics (120), this was far less central to Roman than to Greek thought, and gradually declined with the Empire. Political ideology seems to have followed political realities. The Stoics and Cicero posited a “natural law” not deriving from a particular organism, but as a kind of cosmic, disembodied moral imperative, and tended to emphasize the basic commonality of human beings (e.g. Cicero, Laws, 1.30).

While Rome had also been founded as “a biopolitical regime” and had some policies to promote fertility and eugenics (120), this was far less central to Roman than to Greek thought, and gradually declined with the Empire. Political ideology seems to have followed political realities. The Stoics and Cicero posited a “natural law” not deriving from a particular organism, but as a kind of cosmic, disembodied moral imperative, and tended to emphasize the basic commonality of human beings (e.g. Cicero, Laws, 1.30).

L'émergence d'une nouvelle économie techno-féodale qui distingue les information rich et les information-poor (et certes il ne suffit pas de se connecter sur le réseau pour être information rich) fait les délices des polémistes. Le gourou du management moderne Peter Drucker (photo) dénonce cette société qui fonctionne non plus à deux mais à dix vitesses : « Il y a aujourd'hui une attention démesurée portée aux revenus et à la richesse. Cela détruit l'esprit d'équipe. » Drucker comme le stupide Toffler, qui devraient se rappeler que Dante les mettrait au purgatoire en tant que faux devins, font mine de découvrir que la pure compétition intellectuelle génère encore plus d'inégalités que la compétition physique. C'est bien pour cela que les peuples dont les cultures symboliques sont les plus anciennes se retrouvent leaders de la Nouvelle Économie.

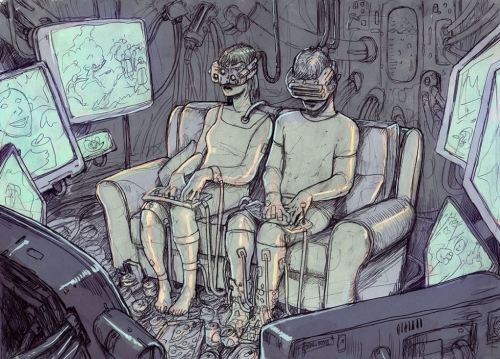

L'émergence d'une nouvelle économie techno-féodale qui distingue les information rich et les information-poor (et certes il ne suffit pas de se connecter sur le réseau pour être information rich) fait les délices des polémistes. Le gourou du management moderne Peter Drucker (photo) dénonce cette société qui fonctionne non plus à deux mais à dix vitesses : « Il y a aujourd'hui une attention démesurée portée aux revenus et à la richesse. Cela détruit l'esprit d'équipe. » Drucker comme le stupide Toffler, qui devraient se rappeler que Dante les mettrait au purgatoire en tant que faux devins, font mine de découvrir que la pure compétition intellectuelle génère encore plus d'inégalités que la compétition physique. C'est bien pour cela que les peuples dont les cultures symboliques sont les plus anciennes se retrouvent leaders de la Nouvelle Économie. William Gibson, l'inventeur du cyberspace, imaginait en 1983 une société duale gouvernée par l'aristocratie des cyber-cowboys naviguant dans les sphères virtuelles. La plèbe des non-connectés était désignée comme la viande. Elle relève de l'ancienne économie et de la vie ordinaire dénoncée par les ésotéristes. La nouvelle élite vit entre deux jets et deux espaces virtuels, elle décide de la consommation de tous, ayant une fois pour toutes assuré le consommateur qu'il n'a jamais été aussi libre ou si responsable. Dans une interview diffusée sur le Net, Gibson, qui est engagé à gauche et se bat pour un Internet libertaire, dénonce d'ailleurs la transformation de l'Amérique en dystopie (deux millions de prisonniers, quarante millions de travailleurs non assurés...).

William Gibson, l'inventeur du cyberspace, imaginait en 1983 une société duale gouvernée par l'aristocratie des cyber-cowboys naviguant dans les sphères virtuelles. La plèbe des non-connectés était désignée comme la viande. Elle relève de l'ancienne économie et de la vie ordinaire dénoncée par les ésotéristes. La nouvelle élite vit entre deux jets et deux espaces virtuels, elle décide de la consommation de tous, ayant une fois pour toutes assuré le consommateur qu'il n'a jamais été aussi libre ou si responsable. Dans une interview diffusée sur le Net, Gibson, qui est engagé à gauche et se bat pour un Internet libertaire, dénonce d'ailleurs la transformation de l'Amérique en dystopie (deux millions de prisonniers, quarante millions de travailleurs non assurés...). Les rois de l'algorithme vont détrôner les rois du pétrole. Les malchanceux ont un internaute fameux, Bill Lessard (photo), qui dénonce cette nouvelle pauvreté de la nouvelle économie. Lessard évoque cinq millions de techno-serfs dans la Nouvelle Économie, qui sont à Steve Case ce que le nettoyeur de pare-brise de Bogota est au patron de la General Motors. Dans la pyramide sociale de Lessard, qui rappelle celle du film Blade Runner (le roi de la biomécanique trône au sommet pendant que les miséreux s'entassent dans les rues), on retrouve les « éboueurs » qui entretiennent les machines, les travailleurs sociaux ou webmasters, les « codeurs » ou chauffeurs de taxi, les cow-boys ou truands de casino, les chercheurs d'or ou gigolos, les chefs de projet ou cuisiniers, les prêtres ou fous inspirés, les robots ou ingénieurs, enfin les requins des affaires. Seuls les quatre derniers groupes sont privilégiés. Le rêve futuriste de la science-fiction est plus archaïque que jamais. Et il est en train de se réaliser, à coups de bulle financière et de fusions ...

Les rois de l'algorithme vont détrôner les rois du pétrole. Les malchanceux ont un internaute fameux, Bill Lessard (photo), qui dénonce cette nouvelle pauvreté de la nouvelle économie. Lessard évoque cinq millions de techno-serfs dans la Nouvelle Économie, qui sont à Steve Case ce que le nettoyeur de pare-brise de Bogota est au patron de la General Motors. Dans la pyramide sociale de Lessard, qui rappelle celle du film Blade Runner (le roi de la biomécanique trône au sommet pendant que les miséreux s'entassent dans les rues), on retrouve les « éboueurs » qui entretiennent les machines, les travailleurs sociaux ou webmasters, les « codeurs » ou chauffeurs de taxi, les cow-boys ou truands de casino, les chercheurs d'or ou gigolos, les chefs de projet ou cuisiniers, les prêtres ou fous inspirés, les robots ou ingénieurs, enfin les requins des affaires. Seuls les quatre derniers groupes sont privilégiés. Le rêve futuriste de la science-fiction est plus archaïque que jamais. Et il est en train de se réaliser, à coups de bulle financière et de fusions ...

« La force de l’Europe est sans doute d’avoir été perpétuellement traversée par une envie d’ailleurs, une forme de doute existentiel qui nous a poussés à aller toujours plus loin, à nous questionner et à nous remettre sans cesse en cause. Ce besoin de dépassement est pour moi la plus belle forme de l’esprit européen (p. 290). » C’est à tort qu’on attribuerait ces deux phrases à Guillaume Faye. Leur véritable auteur n’est autre que Laurent Wauquiez, le nouveau président du parti libéral-conservateur de droite Les Républicains. Il avait publié au printemps 2014 Europe : il faut tout changer. Cet essai provoqua le mécontentement des centristes de son propre mouvement, en particulier celui de son mentor en politique, Jacques Barrot, longtemps député-maire démocrate-chrétien d’Yssingeaux en Haute-Loire. Après sa sortie sur le « cancer de l’assistanat » en 2011, ce livre constitue pour l’ancien maire du Puy-en-Velay (2008 – 2016) et l’actuel président du conseil régional Auvergne – Rhône-Alpes une indéniable tunique de Nessus. Il convient cependant de le lire avec attention puisqu’il passe de l’européisme béat à un euro-réalisme plus acceptable auprès des catégories populaires.

« La force de l’Europe est sans doute d’avoir été perpétuellement traversée par une envie d’ailleurs, une forme de doute existentiel qui nous a poussés à aller toujours plus loin, à nous questionner et à nous remettre sans cesse en cause. Ce besoin de dépassement est pour moi la plus belle forme de l’esprit européen (p. 290). » C’est à tort qu’on attribuerait ces deux phrases à Guillaume Faye. Leur véritable auteur n’est autre que Laurent Wauquiez, le nouveau président du parti libéral-conservateur de droite Les Républicains. Il avait publié au printemps 2014 Europe : il faut tout changer. Cet essai provoqua le mécontentement des centristes de son propre mouvement, en particulier celui de son mentor en politique, Jacques Barrot, longtemps député-maire démocrate-chrétien d’Yssingeaux en Haute-Loire. Après sa sortie sur le « cancer de l’assistanat » en 2011, ce livre constitue pour l’ancien maire du Puy-en-Velay (2008 – 2016) et l’actuel président du conseil régional Auvergne – Rhône-Alpes une indéniable tunique de Nessus. Il convient cependant de le lire avec attention puisqu’il passe de l’européisme béat à un euro-réalisme plus acceptable auprès des catégories populaires.

Il reste sur ce point d’une grande ambiguïté. « Toute tentation fédéraliste, tout renforcement quel qu’il soit des institutions européennes dans le cadre actuel doit être systématiquement rejeté (pp. 293 – 294). » Il est révélateur qu’il n’évoque qu’une seule fois à la page 187 la notion de subsidiarité. Il pense en outre qu’« il n’y a pas un peuple européen, et croire qu’une démocratie européenne peut naître dans le seul creuset du Parlement européen est une erreur. Il faut européaniser les débats nationaux (p. 139) ». Dommage que les Indo-Européens ne lui disent rien. Il reprend l’antienne de Michel Debré qui craignait que le Parlement européen s’érigeât en assemblée constituante continentale. « Construire l’Europe avec la volonté de tuer la nation est une profonde erreur (p. 285). » À quelle définition de la nation se rapporte-t-il ? La nation au sens de communauté de peuple ethnique ou bien l’État-nation, modèle politique de l’âge moderne ? En se référant ouvertement à la « Confédération européenne » lancée en 1989 – 1990 par François Mitterrand et à une « Europe en cercles concentriques » pensée après d’autres par Édouard Balladur tout en oubliant que celui-ci ne l’envisageait qu’en prélude à une intégration pro-occidentale atlantiste avec l’Amérique du Nord, Laurent Wauquiez soutient une politogenèse européenne à géométrie variable. Dans un scénario de politique-fiction qui envisage avec deux ans d’avance la victoire du Brexit, il relève que « le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne suite à son référendum, mais a contribué à faire évoluer les 27 autres États membres pour qu’ils acceptent une forme plus souple de coopération autour d’un marché commun moins contraignant (p. 191) ». D’où une rupture radicale institutionnelle.

Il reste sur ce point d’une grande ambiguïté. « Toute tentation fédéraliste, tout renforcement quel qu’il soit des institutions européennes dans le cadre actuel doit être systématiquement rejeté (pp. 293 – 294). » Il est révélateur qu’il n’évoque qu’une seule fois à la page 187 la notion de subsidiarité. Il pense en outre qu’« il n’y a pas un peuple européen, et croire qu’une démocratie européenne peut naître dans le seul creuset du Parlement européen est une erreur. Il faut européaniser les débats nationaux (p. 139) ». Dommage que les Indo-Européens ne lui disent rien. Il reprend l’antienne de Michel Debré qui craignait que le Parlement européen s’érigeât en assemblée constituante continentale. « Construire l’Europe avec la volonté de tuer la nation est une profonde erreur (p. 285). » À quelle définition de la nation se rapporte-t-il ? La nation au sens de communauté de peuple ethnique ou bien l’État-nation, modèle politique de l’âge moderne ? En se référant ouvertement à la « Confédération européenne » lancée en 1989 – 1990 par François Mitterrand et à une « Europe en cercles concentriques » pensée après d’autres par Édouard Balladur tout en oubliant que celui-ci ne l’envisageait qu’en prélude à une intégration pro-occidentale atlantiste avec l’Amérique du Nord, Laurent Wauquiez soutient une politogenèse européenne à géométrie variable. Dans un scénario de politique-fiction qui envisage avec deux ans d’avance la victoire du Brexit, il relève que « le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne suite à son référendum, mais a contribué à faire évoluer les 27 autres États membres pour qu’ils acceptent une forme plus souple de coopération autour d’un marché commun moins contraignant (p. 191) ». D’où une rupture radicale institutionnelle. La configuration actuelle à 28 ou 27 laisserait la place à une entente de six États (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas) qui en exclurait volontairement le Luxembourg, ce paradis fiscal au cœur de l’Union. « Le noyau dur à 6 viserait une intégration économique et sociale forte (p. 185). » Il « pourrait s’accompagner d’un budget européen, poursuit encore Wauquiez, qui aurait comme vocation de financer de grands projets en matière de recherche, d’environnement et de développement industriel (p. 186). » On est très loin d’une approche décroissante, ce qui ne surprend pas venant d’un tenant du productivisme débridé. Cette « Union à 6 » serait supervisée par « une Commission restreinte à un petit nombre de personnalités très politiques qui fonctionnerait comme un gouvernement élu par le Parlement (pp. 187 – 188) ». S’il ne s’agit pas là d’une intégration fédéraliste, les mots n’ont aucun sens ! Laurent Wauquiez explique même que « la politique étrangère et la défense sont d’ailleurs toujours parmi les premières politiques mises en commun dans une fédération ou une confédération d’États (p. 92) ». Il n’a pas tort de penser que ce véritable cœur « néo-carolingien » (2) serait plus apte à peser sur les décisions du monde et surtout d’empêcher le déclin de la civilisation européenne. Faut-il pour le moins en diagnostiquer les maux ? « La première défaite, observe-t-il, c’est d’abord une Europe qui a renoncé à être une puissance mondiale. Elle accepte d’être un ventre mou sans énergie et sans muscle. Elle a abandonné toute stratégie et ne cherche plus à faire émerger des champions industriels (pp. 250 – 251) ». L’effacement de l’Europe a été possible par l’influence trouble des Britanniques. Londres imposa la candidature de l’insignifiante Catherine Ashton au poste de haut-représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité « a méthodiquement planifié par son inaction l’enlisement de la politique étrangère de sécurité et de défense (p. 90) ». Un jour, Laurent Wauquiez discute avec son homologue britannique. Quand il lui demande pourquoi avoir choisi cette calamité, le Britannique lui répond qu’« elle est déjà trop compétente pour ce qu’on attend d’elle et de la politique étrangère européenne, c’est-à-dire rien (p. 90) ». Résultat, le projet européen verse dans l’irénisme. « L’Europe a pensé que sa vertu seule lui permettrait de peser alors qu’il lui manquait la force, la menace, les outils d’une diplomatie moins morale mais plus efficace (p. 93). » L’essence de la morale diverge néanmoins de l’essence du politique (3).

La configuration actuelle à 28 ou 27 laisserait la place à une entente de six États (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas) qui en exclurait volontairement le Luxembourg, ce paradis fiscal au cœur de l’Union. « Le noyau dur à 6 viserait une intégration économique et sociale forte (p. 185). » Il « pourrait s’accompagner d’un budget européen, poursuit encore Wauquiez, qui aurait comme vocation de financer de grands projets en matière de recherche, d’environnement et de développement industriel (p. 186). » On est très loin d’une approche décroissante, ce qui ne surprend pas venant d’un tenant du productivisme débridé. Cette « Union à 6 » serait supervisée par « une Commission restreinte à un petit nombre de personnalités très politiques qui fonctionnerait comme un gouvernement élu par le Parlement (pp. 187 – 188) ». S’il ne s’agit pas là d’une intégration fédéraliste, les mots n’ont aucun sens ! Laurent Wauquiez explique même que « la politique étrangère et la défense sont d’ailleurs toujours parmi les premières politiques mises en commun dans une fédération ou une confédération d’États (p. 92) ». Il n’a pas tort de penser que ce véritable cœur « néo-carolingien » (2) serait plus apte à peser sur les décisions du monde et surtout d’empêcher le déclin de la civilisation européenne. Faut-il pour le moins en diagnostiquer les maux ? « La première défaite, observe-t-il, c’est d’abord une Europe qui a renoncé à être une puissance mondiale. Elle accepte d’être un ventre mou sans énergie et sans muscle. Elle a abandonné toute stratégie et ne cherche plus à faire émerger des champions industriels (pp. 250 – 251) ». L’effacement de l’Europe a été possible par l’influence trouble des Britanniques. Londres imposa la candidature de l’insignifiante Catherine Ashton au poste de haut-représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité « a méthodiquement planifié par son inaction l’enlisement de la politique étrangère de sécurité et de défense (p. 90) ». Un jour, Laurent Wauquiez discute avec son homologue britannique. Quand il lui demande pourquoi avoir choisi cette calamité, le Britannique lui répond qu’« elle est déjà trop compétente pour ce qu’on attend d’elle et de la politique étrangère européenne, c’est-à-dire rien (p. 90) ». Résultat, le projet européen verse dans l’irénisme. « L’Europe a pensé que sa vertu seule lui permettrait de peser alors qu’il lui manquait la force, la menace, les outils d’une diplomatie moins morale mais plus efficace (p. 93). » L’essence de la morale diverge néanmoins de l’essence du politique (3). Autour de ce Noyau dur européen s’organiseraient en espaces concentriques une Zone euro à dix-huit membres, puis un marché commun de libre-échange avec la Grande-Bretagne, la Pologne et les Balkans, et, enfin, une coopération étroite avec la Turquie, le Proche-Orient et l’Afrique du Nord. Cette vision reste très mondialiste. L’auteur n’envisage aucune alternative crédible. L’une d’elles serait une Union continentale d’ensembles régionaux infra-européens. Au « Noyau néo-carolingien » ou « rhénan » s’associeraient le « Groupe de Visegrad » formellement constitué de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchéquie, de la Slovaquie, de l’Autriche, de la Croatie et de la Slovénie, un « Bloc balkanique » (Grèce, Chypre, Bulgarie, Roumanie), un « Ensemble nordico-scandinave » (États baltes, Finlande, Suède, Danemark) et un « Axe » Lisbonne – Dublin, voire Édimbourg ? C’est à partir de ces regroupements régionaux que pourrait ensuite surgir des institutions communes restreintes à quelques domaines fondamentaux comme la politique étrangère, la macro-économie et la défense à condition, bien sûr, que ce dernier domaine ne soit plus à la remorque de l’Alliance Atlantique. Il est très révélateur que Laurent Wauquiez n’évoque jamais l’OTAN. Son Europe ne s’affranchit pas de l’emprise atlantiste quand on se souvient qu’il fut Young Leader de la French-American Foundation.

Autour de ce Noyau dur européen s’organiseraient en espaces concentriques une Zone euro à dix-huit membres, puis un marché commun de libre-échange avec la Grande-Bretagne, la Pologne et les Balkans, et, enfin, une coopération étroite avec la Turquie, le Proche-Orient et l’Afrique du Nord. Cette vision reste très mondialiste. L’auteur n’envisage aucune alternative crédible. L’une d’elles serait une Union continentale d’ensembles régionaux infra-européens. Au « Noyau néo-carolingien » ou « rhénan » s’associeraient le « Groupe de Visegrad » formellement constitué de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchéquie, de la Slovaquie, de l’Autriche, de la Croatie et de la Slovénie, un « Bloc balkanique » (Grèce, Chypre, Bulgarie, Roumanie), un « Ensemble nordico-scandinave » (États baltes, Finlande, Suède, Danemark) et un « Axe » Lisbonne – Dublin, voire Édimbourg ? C’est à partir de ces regroupements régionaux que pourrait ensuite surgir des institutions communes restreintes à quelques domaines fondamentaux comme la politique étrangère, la macro-économie et la défense à condition, bien sûr, que ce dernier domaine ne soit plus à la remorque de l’Alliance Atlantique. Il est très révélateur que Laurent Wauquiez n’évoque jamais l’OTAN. Son Europe ne s’affranchit pas de l’emprise atlantiste quand on se souvient qu’il fut Young Leader de la French-American Foundation. Laurent Wauquiez méconnaît les thèses fédéralistes intégrales et non-conformistes. Il semble principalement tirailler entre Jean Monnet et Philippe Seguin. « Les deux sont morts aujourd’hui, et c’est la synthèse de Monnet et Séguin qu’il faut trouver si l’on veut sauver l’Europe (p. 18). » Cette improbable synthèse ne ferait qu’aggraver le mal. Wauquiez affirme que « Monnet et Séguin avaient raison et il faut en quelque sorte les réconcilier (p. 17) ». À la fin de l’ouvrage, il insiste une nouvelle fois sur ces deux sinistres personnages. « La vision de Monnet n’a sans doute jamais été aussi juste ni d’autant d’actualité (p. 293) » tandis que « définitivement, Philippe Séguin avait raison et le chemin suivi depuis maintenant vingt ans est en mauvais chemin (p. 291) ». Se placer sous le patronage à première vue contradictoire de Monnet et de Séguin est osé ! Jean Monnet le mondialiste agissait en faveur de ses amis financiers anglo-saxons. Quant à Philippe Séguin qui prend dorénavant la posture du Commandeur posthume pour une droite libérale-conservatrice bousculée par le « bougisme » macronien, cet ennemi acharné de la Droite de conviction représentait toute la suffisance, l’illusion et l’ineptie de l’État-nation dépassé. Sa prestation pitoyable lors du débat avec François Mitterrand au moment du référendum sur Maastricht en 1992 fut l’un des deux facteurs décisifs (le second était la révélation officielle du cancer de la prostate de Mitterrand) qui firent perdre le « Non » de justesse le camp du non. François Mitterrand n’aurait jamais débattu avec Marie-France Garaud, Philippe de Villiers ou Jean-Marie Le Pen…

Laurent Wauquiez méconnaît les thèses fédéralistes intégrales et non-conformistes. Il semble principalement tirailler entre Jean Monnet et Philippe Seguin. « Les deux sont morts aujourd’hui, et c’est la synthèse de Monnet et Séguin qu’il faut trouver si l’on veut sauver l’Europe (p. 18). » Cette improbable synthèse ne ferait qu’aggraver le mal. Wauquiez affirme que « Monnet et Séguin avaient raison et il faut en quelque sorte les réconcilier (p. 17) ». À la fin de l’ouvrage, il insiste une nouvelle fois sur ces deux sinistres personnages. « La vision de Monnet n’a sans doute jamais été aussi juste ni d’autant d’actualité (p. 293) » tandis que « définitivement, Philippe Séguin avait raison et le chemin suivi depuis maintenant vingt ans est en mauvais chemin (p. 291) ». Se placer sous le patronage à première vue contradictoire de Monnet et de Séguin est osé ! Jean Monnet le mondialiste agissait en faveur de ses amis financiers anglo-saxons. Quant à Philippe Séguin qui prend dorénavant la posture du Commandeur posthume pour une droite libérale-conservatrice bousculée par le « bougisme » macronien, cet ennemi acharné de la Droite de conviction représentait toute la suffisance, l’illusion et l’ineptie de l’État-nation dépassé. Sa prestation pitoyable lors du débat avec François Mitterrand au moment du référendum sur Maastricht en 1992 fut l’un des deux facteurs décisifs (le second était la révélation officielle du cancer de la prostate de Mitterrand) qui firent perdre le « Non » de justesse le camp du non. François Mitterrand n’aurait jamais débattu avec Marie-France Garaud, Philippe de Villiers ou Jean-Marie Le Pen…

Il ne faut pas sous-estimer les points sur lesquels les deux économies pourraient dès maintenant coopérer, si les circonstances politiques le permettaient. La Russie représente un vaste marché de consommation, que les industries russes peineront à satisfaire, faute de financements et de produits adaptés. Son vaste continent, notamment au delà du cercle polaire, est assez grand pour accueillir des investisseurs japonais. Ceux-ci diminueraient la dépendance actuelle à l'égard de la Chine. En contrepartie, la Russie pourrait fournir des matières premières et de l'énergie dont le Japon manque cruellement. Ses industries militaires qui sont extrêmement compétitives et modernes, pourraient intéresser Tokyo au cas où celui-ci déciderait de se constituer une défense indépendante des forces américaines et de leurs matériels.

Il ne faut pas sous-estimer les points sur lesquels les deux économies pourraient dès maintenant coopérer, si les circonstances politiques le permettaient. La Russie représente un vaste marché de consommation, que les industries russes peineront à satisfaire, faute de financements et de produits adaptés. Son vaste continent, notamment au delà du cercle polaire, est assez grand pour accueillir des investisseurs japonais. Ceux-ci diminueraient la dépendance actuelle à l'égard de la Chine. En contrepartie, la Russie pourrait fournir des matières premières et de l'énergie dont le Japon manque cruellement. Ses industries militaires qui sont extrêmement compétitives et modernes, pourraient intéresser Tokyo au cas où celui-ci déciderait de se constituer une défense indépendante des forces américaines et de leurs matériels.

C'est

C'est

Le tableau émouvant des Guerres de Vendée que brosse

Le tableau émouvant des Guerres de Vendée que brosse  Les Bretons, insulaires délogés de Grande-Bretagne, n'ont jamais su trouver leur centre. Constitués en royaume à la faveur des incursions des Vikings, ils redeviennent bientôt un duché, disputé entre les Plantagenets et les Capétiens, lesquels l'emporteront. L'annexion sera consacrée par le double mariage de la duchesse Anne avec Louis XII et ensuite Charles VIII et par celui de leur fille Claude avec François Ier. Depuis, la France leur promet l'unité et l'indépendance et, en fait, elle les divise. Dès 1781, les persécutions religieuses et les levées de soldats provoquent résistance et révoltes, dont celle de Jean Cottereau, dit Jean Chouan. En 1796, malgré le génocide de la Vendée, on estime à 50.000 le nombre des Chouans. Ils forment des compagnies, avec des capitaines élus, parfois des généraux comme Cadoudal. Les discordes sont fréquentes. Les républicains les qualifient de Brigands, ce qui n'est pas toujours immérité, car le général Rossignol a l'idée de créer des faux Chouans chargés de discréditer les vrais en commettant les pires exactions. Après la chute de Robespierre, des contacts sont pris pour conclure une paix qu'une minorité seulement signe. Les autres proclaméés en état d'arrestation, le conflit reprend. Hoche, qui a succédé à Rossignol, obtient une reddition. Les Chouans, jouant le jeu, gagnent les élections de 1797, qui sont alors confisquées : la République ne survit que par les armes, la forfaiture et la dictature. En 1799, la Loi des otages; qui présume les parents complices, relance l'insurrection. Nantes et Le Mans sont prises et les prisonniers libérés. Mais, en novembre, Bonaparte prend le pouvoir et propose l'amnistie contre la reddition. Certains chefs l'acceptent, d'autres refusent, dont Cadoudal qui bat les armées d'Harty, mais se résigne à signer la paix. Son entrevue avec Bonaparte ayant été un échec, il projette de l'enlever pour le livrer aux Anglais. Trahi, il est arrêté par Fouché et exécuté. En 1830, quand la révolution bourgeoise met Louis-Philippe à la place de Charles X, la bru de celui-ci, la duchesse de Berry, tente de réveiller la chouannerie et est arrêtée. En 1892, l'encyclique de Léon XIII, qui prône le ralliement à la République, désarme le clergé et les monarchistes. A l'imitation des Gallois, les Bretons créent en 1900 le Gorsedd ou assemblée des druides.

Les Bretons, insulaires délogés de Grande-Bretagne, n'ont jamais su trouver leur centre. Constitués en royaume à la faveur des incursions des Vikings, ils redeviennent bientôt un duché, disputé entre les Plantagenets et les Capétiens, lesquels l'emporteront. L'annexion sera consacrée par le double mariage de la duchesse Anne avec Louis XII et ensuite Charles VIII et par celui de leur fille Claude avec François Ier. Depuis, la France leur promet l'unité et l'indépendance et, en fait, elle les divise. Dès 1781, les persécutions religieuses et les levées de soldats provoquent résistance et révoltes, dont celle de Jean Cottereau, dit Jean Chouan. En 1796, malgré le génocide de la Vendée, on estime à 50.000 le nombre des Chouans. Ils forment des compagnies, avec des capitaines élus, parfois des généraux comme Cadoudal. Les discordes sont fréquentes. Les républicains les qualifient de Brigands, ce qui n'est pas toujours immérité, car le général Rossignol a l'idée de créer des faux Chouans chargés de discréditer les vrais en commettant les pires exactions. Après la chute de Robespierre, des contacts sont pris pour conclure une paix qu'une minorité seulement signe. Les autres proclaméés en état d'arrestation, le conflit reprend. Hoche, qui a succédé à Rossignol, obtient une reddition. Les Chouans, jouant le jeu, gagnent les élections de 1797, qui sont alors confisquées : la République ne survit que par les armes, la forfaiture et la dictature. En 1799, la Loi des otages; qui présume les parents complices, relance l'insurrection. Nantes et Le Mans sont prises et les prisonniers libérés. Mais, en novembre, Bonaparte prend le pouvoir et propose l'amnistie contre la reddition. Certains chefs l'acceptent, d'autres refusent, dont Cadoudal qui bat les armées d'Harty, mais se résigne à signer la paix. Son entrevue avec Bonaparte ayant été un échec, il projette de l'enlever pour le livrer aux Anglais. Trahi, il est arrêté par Fouché et exécuté. En 1830, quand la révolution bourgeoise met Louis-Philippe à la place de Charles X, la bru de celui-ci, la duchesse de Berry, tente de réveiller la chouannerie et est arrêtée. En 1892, l'encyclique de Léon XIII, qui prône le ralliement à la République, désarme le clergé et les monarchistes. A l'imitation des Gallois, les Bretons créent en 1900 le Gorsedd ou assemblée des druides.  Après la Grande Guerre, une jeune garde identitaire, qui se définit 'na ru na gwen' (ni rouge ni blanc), se constitue autour du journal Breizh Atao. Un parti autonomiste fédéraliste ayant été lancé sans succès, le Parti National Breton, plus radical, est créé en 1931. En 1932, Célestin Laîné dynamite la statue de la Reine Anne (représentée à genoux aux pieds de Charles VIII). Le PNB est dissous et Laîné et Mordrel sont condamnés. En 1939, ils s'opposent à ce que la France apporte une aide à la Pologne. Laîné s'évade et Mordrel et Debauvais (qui défend « un national-socialisme breton ») sont condamnés à mort. Bien que s'évanouisse le rêve d'une indépendance concédée par l'Allemagne victorieuse, Laîné crée les groupes de combat Bagadou Stourm, qui deviendront le Brezen Perrot, après l'assassinat par les communistes de l'Abbé Perrot. Après la guerre, le combat prend une forme culturelle, avec des réussites, comme celle de la musique, et des échecs, comme celui de la langue. L'épuration consacre la domination de la gauche et fera de la Bretagne une terre d'élection du PS.

Après la Grande Guerre, une jeune garde identitaire, qui se définit 'na ru na gwen' (ni rouge ni blanc), se constitue autour du journal Breizh Atao. Un parti autonomiste fédéraliste ayant été lancé sans succès, le Parti National Breton, plus radical, est créé en 1931. En 1932, Célestin Laîné dynamite la statue de la Reine Anne (représentée à genoux aux pieds de Charles VIII). Le PNB est dissous et Laîné et Mordrel sont condamnés. En 1939, ils s'opposent à ce que la France apporte une aide à la Pologne. Laîné s'évade et Mordrel et Debauvais (qui défend « un national-socialisme breton ») sont condamnés à mort. Bien que s'évanouisse le rêve d'une indépendance concédée par l'Allemagne victorieuse, Laîné crée les groupes de combat Bagadou Stourm, qui deviendront le Brezen Perrot, après l'assassinat par les communistes de l'Abbé Perrot. Après la guerre, le combat prend une forme culturelle, avec des réussites, comme celle de la musique, et des échecs, comme celui de la langue. L'épuration consacre la domination de la gauche et fera de la Bretagne une terre d'élection du PS. Pour l'Alsacien

Pour l'Alsacien  A la mort de Louis XIV, les guerres à répétition ayant mis les finances à sec, les Etats de Bretagne se sont estimés injustement pressurés et le parlement a refusé d'enregistrer l'édit de perception. Le Régent fait alors exiler 73 délégués rebelles et accroît certains droits au mépris du Traité d'union. Le Parlement de Bretagne interdit la levée et vote des remontrances. Une Association patriotique bretonne mobilise plusieurs centaines de personnes et le marquis de Pontcallec réunit une petite troupe armée qui met en fuite les soldats chargés de la collecte. Le Régent répond par une armée de 15.000 hommes. Pontcallec, arrêté et promptement décapité, devient très populaire. Le jacobinisme ne fera que reprendre, avec une violence inouie, l'éradication des identités et libertés des provinces. Il les découpe en départements et, pour uniformiser les pensées, épouse la thèse de l'abbé Grégoire d'universaliser la langue française. Contre ce système à tuer les peuples, des hommes se sont levés. Francis Arzalier (Les régions du déshonneur, 2014) s'en désole: "La Corse, l'Alsace, la Bretagne prétendent exister: on n'en a jamais fini avec les volontés identitaires toujours renouvelées." Les Corses, avec Pascal Paoli, chassèrent les Génois en 1755 et établirent une république démocratique. La brutale conquête française verra dans les résistants des 'brigands' et, quand l'insurrection renaît avec la révolution, la République française ignorera la volonté populaire. Avant la guerre, l'identité corse s'exprimait dans la revue A Muvra, très lue jusque dans les villages. Saisie en 1938 et objet de poursuites, elle cesse de paraître en 1939. En 1946, les procès intentés aux autonomistes se traduisent par de lourdes peines, malgré l'inanité des accusations de collaboration. Les Alsaciens ont connu des sorts similaires, eux dont l'identité se trouve écartelée entre la France et l'Allemagne, ils sont pour la plupart attaché au bilinguisme que la France refuse. C'est le cas de Karl Roos, un médecin, qui fonde le Parti de l'indépendance et qui, accusé d'intelligence avec l'ennemi, sera fusillé en février 1940. Chez les Bretons, Olier Mordrel et Morvan Marchal animent le Parti autonomiste breton, lequel en 1927 invite à son congrès des délégations alsacienne, corse et flamands. Cela déclenche la répression, en particulier contre les Alsaciens: quinze condamnés dont deux viennent d'être élus député. En réaction, le courant séparatiste va s'affirmer d'élection en élection: ce n'est qu'un début, continuons le combat.