Pour [lui], la globalisation et l’effacement de l’Etat ont favorisé l’émergence d’un pillage sans précédent au coeur du système financier, organisé dans l’opacité et en toute impunité. Interview.

L’éclatement des bulles, technologiques ou financières, révèle nombre de scandales et de malversations, telles les affaires Enron ou Madoff. La financiarisation de l’économie s’accompagnerait-elle d’une nouvelle criminalité ? Pis, nous dit le magistrat, auteur de « L’Arnaque » (Gallimard), cette criminalité est partie prenante du système économique, dont elle est devenue « la variable d’ajustement et de régulation ». De quoi s’inquiéter !

Qu’est-ce qui vous permet de dire qu’une nouvelle criminalité, différente des mafias, a pénétré les circuits économiques ?

J’hésite à parler de délinquance ou de criminalité, car cela obscurcit le débat. Je préfère parler de fraude, de pillage ou de prédation.

La globalisation économique et financière a fait évoluer les frontières de la criminalité : à l’ancienne, de forte intensité et de haute fréquence, s’est superposée une fraude de plus faible intensité et de basse fréquence qui est facilement ignorée dans les analyses officielles.

Les techniques frauduleuses sont devenues des variables d’ajustement de l’économie globalisée, et même des modes de gestion de celle-ci, et pas seulement des malversations marginales.

Il ne s’agit pas du gangstérisme en col blanc des mafias ou des escrocs, mais d’un pillage de l’économie à travers le système financier. Cette prédation est, de la part des acteurs, un acte rationnel, même si elle aboutit à l’irrationalité quand le système s’effondre, comme dans la crise des subprimes.

Ces techniques sont donc frauduleuses sans être toujours délictueuses ?

Oui, parce que les réglementations étatiques se sont restreintes au profit de l’autorégulation des marchés, censés faire leur propre loi. Les Etats ont accepté que cette dernière se substitue à la leur, et ils ont perdu le contrôle des régulations.

Les acteurs de ces marchés peuvent violer – en général impunément – ce qu’il reste de lois étatiques quand elles les gênent. Les Etats sont dépassés par leur puissance et par leur inventivité. Souvent, les acteurs de ces marchés n’ont même plus de comptes à rendre et peuvent faire ce qu’ils veulent allégrement, dans une opacité totale, y compris en violant les principes selon lesquels ils prétendent fonctionner.

En quoi le scandale des savings and loans, aux Etats-Unis, a-t-il « introduit la criminalité comme mode de gestion » ?

Au début des années 80, on assiste aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne à la mise en place des premiers mécanismes de financiarisation de l’économie.

A l’époque, les savings and loans, des caisses d’épargne mutualistes qui permettaient l’accession à la propriété des classes populaires et moyennes, deviennent financièrement incorrectes, puisqu’elles sont hors du marché concurrentiel.

La remontée des taux, pour contrer l’inflation, et les mesures ultralibérales prises par Ronald Reagan vont placer les caisses d’épargne en faillite virtuelle. Or, ce système mutualiste était un moteur de l’économie américaine, puisqu’il soutenait le secteur de la construction : s’il s’écroulait, l’économie était menacée.

Le pouvoir politique va donc laisser les savings and loans devenir la proie des affairistes, des mafias, des escrocs et des politiques corrompus. Tout ce beau monde fait tourner l’argent et crée une bulle immobilière qui cache l’ampleur de la faillite frauduleuse.

Spéculations, escroqueries, banqueroutes, blanchiment, se mêlent à un rythme effréné, sous l’oeil indifférent des pouvoirs publics. Des experts ont estimé que 60 à 80 % des faillites des caisses étaient dues à des dérives criminelles.

Ce scandale a introduit la criminalité comme mode de gestion des crises. Il a été une sorte de transition entre un gangstérisme traditionnel et une criminalité financière intégrant la fraude comme élément de régulation au coeur des mécanismes économiques et financiers. L’Etat s’interdit d’intervenir, puisque c’est contraire à sa doctrine néolibérale, encourageant implicitement les pratiques frauduleuses.

Est-ce à dire que vous pensez que toute l’économie est « criminalisée » ?

Pas du tout. Je ne dis pas que l’économie est devenue entièrement frauduleuse, mais simplement que si on ne voit pas la fraude on ne comprend rien à ce qui se passe. Si quelqu’un a besoin de frauder, il fraude. S’il peut faire autrement que frauder, évidemment il ne fraude pas. Conclusion : la fraude est un acte de gestion comme un autre, ni plus ni moins.

On a beaucoup parlé du rôle de la banque américaine Goldman Sachs…

Elle a en effet d’abord joué le rôle de chef de file des manipulations du marché ayant favorisé la bulle Internet, qui succède à la crise des savings and loans. Elle s’est distinguée par exemple, à la fin des années 90, par une technique d’introduction en Bourse frauduleuse dite de l’ »échelonnement », qui lui vaudra une amende de 40 millions de dollars en 2005.

Mais elle n’est pas la seule. L’éclatement de la bulle Internet et le scandale Enron révèlent le rôle de JP Morgan, qui avait créé des sociétés offshore afin de faciliter les opérations illicites du spécialiste de courtage d’énergie. Elle devra payer une amende de 135 millions de dollars.

Loin d’être un scandale isolé, Enron est symptomatique des nouvelles pratiques, qu’illustreront encore les affaires WorldCom, Adelphia, Qwest ou Vivendi. Donner des informations erronées ou trompeuses sur la réalité de l’entreprise, avec la complicité des auditeurs, des comptables, des commissaires aux comptes, des agences de notation, grâce à la passivité des autorités de contrôle, est devenu pratique courante.

Warren Buffett en viendra, dès 1998, à déplorer que « beaucoup de PDG considèrent ces manipulations non seulement comme convenables, mais comme un devoir ». L’aspect structurel de la fraude lui ôte, aux yeux de ceux qui la pratiquent, toute connotation morale susceptible de les retenir peu ou prou.

En quoi ont-ils tous besoin de ces pratiques ?

Ils n’ont pas forcément besoin de pratiques frauduleuses, mais au moins de ne plus avoir de limites. Mettre des limites fait partie des fonctions des Etats, qui, malgré leur affaiblissement, veulent sauver les apparences.

On le voit avec le « cinéma » qui est fait autour des bonus des traders ou des paradis fiscaux. En réalité, la fiscalisation des bonus est facile à contourner, et la finance, contrairement aux fraudeurs fiscaux ou aux mafias, n’a pas besoin de paradis fiscaux ou judiciaires pour se dissimuler. Ce qui l’intéresse avant tout, c’est la protection réglementaire des places financières internationales où les régulations et les contrôles sont allégés, voire inexistants, sans qu’elle ait à se cacher.

Les Etats peuvent obliger les banques à augmenter leurs fonds propres, mais il suffit à celles-ci de domicilier leurs hedge funds dans les paradis réglementaires, où elles peuvent, en toute transparence, oublier ces contraintes. Ainsi, les Suisses, qui savent qu’à terme ils seront obligés de coopérer pour ce qui concerne la fraude fiscale et le blanchiment d’argent sale, continueront de proposer à la grande finance leur savoir-faire en matière de laxisme réglementaire.

Vous qualifiez le système financier mondial de « finance Ponzi », le modèle d’escroquerie sur lequel s’est organisé le fonds Madoff. N’est-ce pas un peu exagéré ?

Je ne suis pas le seul à parler de la finance Ponzi, qui est devenue le modèle du système financier. Les subprimes sont un schéma de Ponzi à grande échelle : les banques ont fait entrer les emprunteurs dans le cycle de la spéculation immobilière en leur promettant qu’ils en profiteraient.

On leur a dit : « Achetez une maison à 100, elle vaudra 120 dans deux ans. Si vous n’avez pas assez d’argent pour rembourser, on vous fera un nouveau prêt en réévaluant votre hypothèque. » Cela marchait tant que la bulle grossissait. Qui s’est enrichi ? Pas les emprunteurs, expulsés de chez eux. Mais les agents immobiliers et les financiers, qui faisaient croître la bulle financière en titrisant leurs créances.

Les profits des banquiers alimentent la bulle financière, qui, en retour, vient gonfler la bulle immobilière. Cette finance ne repose que sur elle-même, sur le crédit qu’elle octroie. Il n’y a aucune création de valeur. Le coup de génie, c’est que l’emprunteur entre dans une mécanique où il est à lui-même son propre escroc.

L’explosion des revenus des hauts dirigeants des entreprises et des banques a-t-elle quelque chose à voir avec cet envahissement de la fraude ? Peut-on parler de corruption ?

Les bonus sont parfaitement légaux, même s’ils participent au fonctionnement de la finance Ponzi, qui nous a fait basculer dans un univers de l’au-delà de la loi. La loi, c’est bon pour les citoyens ordinaires, rarement pour les acteurs de la finance.

Dans ces transgressions, le droit n’a plus guère de prise. Quand on a besoin de frauder, on fraude, et l’on n’a même pas mauvaise conscience, puisque le gain est devenu la seule mesure de l’utilité sociale. Que disent les banquiers ? « Nous avons gagné cet argent, nous pouvons donc en faire ce que nous voulons ! » Plus personne n’a de responsabilité. Si on fraude et qu’on se fait prendre, on paie une petite amende, et c’est reparti.

Jusqu’où peut se développer cette croissance par la fraude ?

L’affaire Enron et la crise des subprimes montrent que la finance Ponzi dispose de trois ressorts qui peuvent se combiner différemment : d’abord, des actifs insuffisamment valorisés, ou qui ne peuvent être rentabilisés par la seule application des lois du marché ; ensuite, des techniques de manipulation, de dissimulation comptable et de transgression des lois qui s’apparentent à de la fraude ; enfin, l’inventivité et la prolifération financières.

Ces trois ressorts de la finance Ponzi sont de nouveau à l’oeuvre dans la pseudo-reprise actuelle. L’immobilier n’offre plus d’actifs valorisables par des bulles. La finance s’est donc tournée vers les marchés d’actions et leurs dérivés, les matières premières, l’or, la dette des Etats, etc.

Comme la titrisation – cette invention géniale de la finance Ponzi – est en panne, ce sont les Etats qui alimentent directement, à fonds perdus, la nouvelle spéculation, de plus en plus opaque. Le secteur financier s’est concentré autour d’une poignée de mégabanques qui font la pluie et le beau temps face à des Etats démunis.

Croyez-vous vraiment que les Bourses mondiales sont euphoriques parce que l’économie se redresse ? Cherchez plutôt du côté des dark pools et des crossing networks, des flash orders ou du trading haute fréquence, qui sont entre les mains d’un tout petit nombre d’opérateurs, et vous découvrirez pourquoi Martin Bouygues ne comprend plus rien au cours de ses actions. C’est qu’il n’y a rien à comprendre : les cours sont manipulés dans l’obscurité la plus complète.

La finance mondiale me fait penser au ver-coquin, ce parasite qui se nourrit du cerveau des bovidés et meurt avec son hôte. Le système financier sera emporté avec l’ensemble de l’économie. A moins qu’il ne trouve une autre manière de s’alimenter, par exemple un conflit mondial, comme cela s’est produit après la crise de 1929. En vrai, a-t-on jamais vu mourir la finance ?

La liste des centres de recherche asiatiques suivante vise à fournir des indications sur l'état de la pensée stratégique dans la région et l'organisation de la recherche dans le domaine. L'énumération n'est pas exhaustive.

La liste des centres de recherche asiatiques suivante vise à fournir des indications sur l'état de la pensée stratégique dans la région et l'organisation de la recherche dans le domaine. L'énumération n'est pas exhaustive. Delhi Policy Group (DPG)

Delhi Policy Group (DPG) National Institute for Research Advancement (NIRA)

National Institute for Research Advancement (NIRA) Principale publication (en anglais))

Principale publication (en anglais))

del.icio.us

del.icio.us

Digg

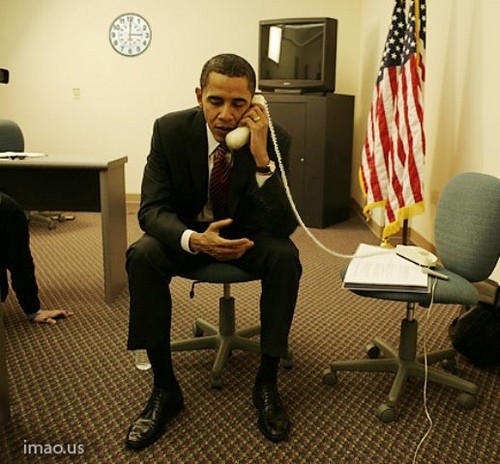

Digg Sarà una guerra diversa quella che l’amministrazione Obama ha intenzione di condurre contro il terrorismo e i nemici degli Stati Uniti. Non certo meno costosa - visto che il piano spese presentato in questi giorni dal presidente è solo lievemente inferiore a quelli presentati negli ultimi due anni del suo predecessore - ma sicuramente diversa da quella di Bush. La nuova strategia messa a punto dal ministro della Difesa Robert Gates, infatti, punta soprattutto sull’aumento delle operazioni speciali segrete, sull’utilizzo massiccio degli aerei senza pilota e su una rinnovata attenzione nei confronti degli Stati “deboli”, come Yemen e Somalia, considerati un rifugio sicuro per gli uomini di Al Qaida. In generale, Gates ha sottolineato la necessità di abbandonare la precedente politica (eredità della Guerra Fredda), che chiedeva alle forze armate di prepararsi a combattere simultaneamente in due conflitti regionali (ad esempio in Vicino Oriente e nella penisola coreana), e di sostituirla con la capacità di fronteggiare diversi conflitti minori in ogni parte del mondo. Le linee guida di questo riordino sono descritte nel Quadriennal Defense Review (QDR), il rapporto quadriennale del Pentagono presentato lunedì scorso. Il testo indica come priorità attuale delle forze armate statunitensi il “prevalere nelle guerre odierne“ e sostiene la necessità di “smantellare le reti terroristiche” in Afghanistan e in Iraq.

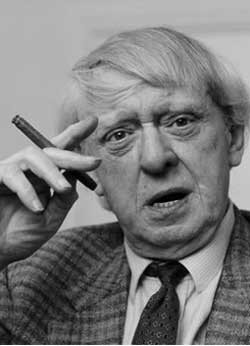

Sarà una guerra diversa quella che l’amministrazione Obama ha intenzione di condurre contro il terrorismo e i nemici degli Stati Uniti. Non certo meno costosa - visto che il piano spese presentato in questi giorni dal presidente è solo lievemente inferiore a quelli presentati negli ultimi due anni del suo predecessore - ma sicuramente diversa da quella di Bush. La nuova strategia messa a punto dal ministro della Difesa Robert Gates, infatti, punta soprattutto sull’aumento delle operazioni speciali segrete, sull’utilizzo massiccio degli aerei senza pilota e su una rinnovata attenzione nei confronti degli Stati “deboli”, come Yemen e Somalia, considerati un rifugio sicuro per gli uomini di Al Qaida. In generale, Gates ha sottolineato la necessità di abbandonare la precedente politica (eredità della Guerra Fredda), che chiedeva alle forze armate di prepararsi a combattere simultaneamente in due conflitti regionali (ad esempio in Vicino Oriente e nella penisola coreana), e di sostituirla con la capacità di fronteggiare diversi conflitti minori in ogni parte del mondo. Le linee guida di questo riordino sono descritte nel Quadriennal Defense Review (QDR), il rapporto quadriennale del Pentagono presentato lunedì scorso. Il testo indica come priorità attuale delle forze armate statunitensi il “prevalere nelle guerre odierne“ e sostiene la necessità di “smantellare le reti terroristiche” in Afghanistan e in Iraq. Jean de Maillard, 58 ans, vice-président au tribunal de grande instance d’Orléans, s’intéresse aux mutations économiques, financières et sociales nées de la mondialisation. Dans « Le Rapport censuré » (Flammarion), publié en 2004, il a repris un travail « trappé » sur les menaces engendrées par les circuits de l’argent sale, réalisé pour le ministère des Affaires étrangères.

Jean de Maillard, 58 ans, vice-président au tribunal de grande instance d’Orléans, s’intéresse aux mutations économiques, financières et sociales nées de la mondialisation. Dans « Le Rapport censuré » (Flammarion), publié en 2004, il a repris un travail « trappé » sur les menaces engendrées par les circuits de l’argent sale, réalisé pour le ministère des Affaires étrangères. Survival

Survival Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1979

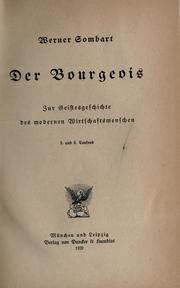

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1979 Sombart, opposant la mentalité aristocratique à l'esprit "bourgeois proprement dit" (c'est-à-dire dénué de la composante de l'esprit d'entreprise), note: "Les uns chantent et résonnent, les autres n'ont aucune résonnance; les uns sont resplendissants de couleurs, les autres totalement incolores. Et cette opposition s'applique non seulement aux deux tempéraments comme tels, mais aussi à chacune des manifestations de l'un et de l'autre. Les uns sont artistes (par leur prédispositions, mais non nécessairement par leur profession), les autres fonctionnaires, les uns sont faits de soie, les autres de laine". Ces traits de "bourgeoisime" ne caractérisent plus aujourd'hui une classe (car il n'y a plus de classe bourgeoise) mais la société toute entière. Nous vivons à l'ère du consensus bourgeois.

Sombart, opposant la mentalité aristocratique à l'esprit "bourgeois proprement dit" (c'est-à-dire dénué de la composante de l'esprit d'entreprise), note: "Les uns chantent et résonnent, les autres n'ont aucune résonnance; les uns sont resplendissants de couleurs, les autres totalement incolores. Et cette opposition s'applique non seulement aux deux tempéraments comme tels, mais aussi à chacune des manifestations de l'un et de l'autre. Les uns sont artistes (par leur prédispositions, mais non nécessairement par leur profession), les autres fonctionnaires, les uns sont faits de soie, les autres de laine". Ces traits de "bourgeoisime" ne caractérisent plus aujourd'hui une classe (car il n'y a plus de classe bourgeoise) mais la société toute entière. Nous vivons à l'ère du consensus bourgeois.

Men zou dus denken dat de voorstellen van politici voor een ééngemaakte politiezone Brussel, nu heeft elke burgemeester zowat zijn eigen politiemacht, en een zerotolerantie op algemene consensus wordt onthaald. Dit is wel en niet het geval. Langs Vlaamse kant zijn alle partijen het eens dat dit moet gebeuren, van Groen! t.e.m. het Vlaams Belang. Maar, afgaande ook op de berichtgeving in het avondjournaal op Één, is dit langs Franstalige kant zeker niet het geval. Daar worden de voorstellen tot hervorming bekeken als “Vlaamse eisen” en “extreem-rechtse” praat.

Men zou dus denken dat de voorstellen van politici voor een ééngemaakte politiezone Brussel, nu heeft elke burgemeester zowat zijn eigen politiemacht, en een zerotolerantie op algemene consensus wordt onthaald. Dit is wel en niet het geval. Langs Vlaamse kant zijn alle partijen het eens dat dit moet gebeuren, van Groen! t.e.m. het Vlaams Belang. Maar, afgaande ook op de berichtgeving in het avondjournaal op Één, is dit langs Franstalige kant zeker niet het geval. Daar worden de voorstellen tot hervorming bekeken als “Vlaamse eisen” en “extreem-rechtse” praat. Het gaat daar dus ondertussen zo ver dat men, puur uit koppigheid en oogkleppenmentaliteit, regelrecht weigert om maatregelen te nemen. Die ideeën komen immers uit Vlaamse hoek en het Vlaams Belang heeft die ideeën ook geuit. Dat is zoals verkiezen om te verdrinken omdat de persoon die je wilt komen redden een andere maatschappijvisie heeft. In Terzake van 1 februari 2010 konden we ook nog vernemen dat deze overvallen, volgens

Het gaat daar dus ondertussen zo ver dat men, puur uit koppigheid en oogkleppenmentaliteit, regelrecht weigert om maatregelen te nemen. Die ideeën komen immers uit Vlaamse hoek en het Vlaams Belang heeft die ideeën ook geuit. Dat is zoals verkiezen om te verdrinken omdat de persoon die je wilt komen redden een andere maatschappijvisie heeft. In Terzake van 1 februari 2010 konden we ook nog vernemen dat deze overvallen, volgens

Karlheinz Weissmann:

Karlheinz Weissmann: Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985 Burgess critique également la division du monde en trois blocs ou zones de puissance qui apparaît dans le 1984 d'Orwell. Il déclare cette vision irréaliste. Pour les lecteurs de Vouloir et Orientations habitués à l'argumentation géopolitique, bornons-nous à constater, ici, que George Orwell imaginait, à l'aube des années 50, qu'une superpuissance eurasiatique (le bloc imaginé par Haushofer, Niekisch et les signataires du Pacte germano-soviétique d'août 1939) allait se constituer pour défier le Nouveau Monde et l'Océania thalassocratique, c'est-à-dire les États-Unis avec leur arrière-cour sud-américaine et le Commonwealth.

Burgess critique également la division du monde en trois blocs ou zones de puissance qui apparaît dans le 1984 d'Orwell. Il déclare cette vision irréaliste. Pour les lecteurs de Vouloir et Orientations habitués à l'argumentation géopolitique, bornons-nous à constater, ici, que George Orwell imaginait, à l'aube des années 50, qu'une superpuissance eurasiatique (le bloc imaginé par Haushofer, Niekisch et les signataires du Pacte germano-soviétique d'août 1939) allait se constituer pour défier le Nouveau Monde et l'Océania thalassocratique, c'est-à-dire les États-Unis avec leur arrière-cour sud-américaine et le Commonwealth.

En février 1934, la Phalange fusionne avec un autre groupe, créé en 1931 à l'initiative de deux jeunes intellectuels, Ramiro Ledesma Ramos et Onesimo Redondo: les J.O.N.S. Le mouvement prend son nom définitif de Falange

En février 1934, la Phalange fusionne avec un autre groupe, créé en 1931 à l'initiative de deux jeunes intellectuels, Ramiro Ledesma Ramos et Onesimo Redondo: les J.O.N.S. Le mouvement prend son nom définitif de Falange

La Nato chiede all’Unione europea una più stretta collaborazione militare nell’ambito di una nuova visione strategica per il XXI secolo.

La Nato chiede all’Unione europea una più stretta collaborazione militare nell’ambito di una nuova visione strategica per il XXI secolo. Pour répandre la « démocratie libérale » dans le monde et, simultanément, pour étayer leur position hégémonique, les Etats-Unis ne se contentent pas de faire des guerres mais se servent aussi d’un bon nombre d’organisations et d’institutions. Parmi celles-ci, il y en a une, l’ « United States Agency for International Development », ou, en abrégé « USAID », qui occupe une place particulièrement importante. Les activités de cette agence indépendante, dont le siège se trouve dans l’immeuble Ronald Reagan à Washington, ne se limitent pas aux seules régions habituelles, qui ont besoin d’une aide au développement, comme, par exemple, pour construire des routes ou des hôpitaux. Elle soutient aussi, comme elle le signale elle-même, « les objectifs de la politique extérieure américaine en apportant une aide aux partenaires locaux des Etats-Unis, afin de pouvoir rétablir dans les pays cibles ravagés par la guerre la paix et la démocratie ». Son objectif principal semble être de favoriser des « changements politiques » dans des pays récalcitrants, qui refusent de suivre l’exemple de « la Cité lumineuse sur la colline », c’est-à-dire les Etats-Unis, comme ils aiment à se décrire eux-mêmes. Car, comme l’affirme tout de go la ministre américaine des affaires étrangères Hillary Clinton, avec un sentiment de supériorité bien yankee, « le monde a besoin d’une direction ».

Pour répandre la « démocratie libérale » dans le monde et, simultanément, pour étayer leur position hégémonique, les Etats-Unis ne se contentent pas de faire des guerres mais se servent aussi d’un bon nombre d’organisations et d’institutions. Parmi celles-ci, il y en a une, l’ « United States Agency for International Development », ou, en abrégé « USAID », qui occupe une place particulièrement importante. Les activités de cette agence indépendante, dont le siège se trouve dans l’immeuble Ronald Reagan à Washington, ne se limitent pas aux seules régions habituelles, qui ont besoin d’une aide au développement, comme, par exemple, pour construire des routes ou des hôpitaux. Elle soutient aussi, comme elle le signale elle-même, « les objectifs de la politique extérieure américaine en apportant une aide aux partenaires locaux des Etats-Unis, afin de pouvoir rétablir dans les pays cibles ravagés par la guerre la paix et la démocratie ». Son objectif principal semble être de favoriser des « changements politiques » dans des pays récalcitrants, qui refusent de suivre l’exemple de « la Cité lumineuse sur la colline », c’est-à-dire les Etats-Unis, comme ils aiment à se décrire eux-mêmes. Car, comme l’affirme tout de go la ministre américaine des affaires étrangères Hillary Clinton, avec un sentiment de supériorité bien yankee, « le monde a besoin d’une direction ». L’Ukraine cependant demeure la cible principale des activités de la NED sur le continent européen. L’USAID, organisation américaine destinée à l’aide au développement, maintient son point de vue : il faut créer une Ukraine démocratique, prospère et sûre qui « pourra alors être entièrement intégrée dans la communauté euro-atlantique ». L’hégémonie américaine en Europe s’étendrait alors jusqu’aux frontières de la Russie. Ensuite, il faut aussi retourner la « Serbie récalcitrante » et faire de Belgrade une capitale sagement soumise aux volontés américaines. Pour atteindre cet objectif, le « National Democratic Institute » (NDI) a obtenu le soutien de l’USAID afin de soutenir les « partis politiques favorables aux réformes », comme on peut le lire sur internet, de façon à « augmenter leurs chances lors d’élections ». par « favorables aux réformes », on entend toutes les forces politiques prêtes à soumettre tous les intérêts nationaux légitimes de la Serbie aux ukases de Washington et de l’eurocratie bruxelloise. Dans ce cadre, ces forces politiques, pour bénéficier de la générosité américaine doivent reconnaître notamment l’indépendance du Kosovo. Dans cette province sécessionniste, Washington entretient depuis 1999 une base militaire gigantesque de 386 hectares, le « Camp Bondsteel », destiné à devenir l’un des principaux points d’appui des forces américaines dans le Sud-Est de l’Europe.

L’Ukraine cependant demeure la cible principale des activités de la NED sur le continent européen. L’USAID, organisation américaine destinée à l’aide au développement, maintient son point de vue : il faut créer une Ukraine démocratique, prospère et sûre qui « pourra alors être entièrement intégrée dans la communauté euro-atlantique ». L’hégémonie américaine en Europe s’étendrait alors jusqu’aux frontières de la Russie. Ensuite, il faut aussi retourner la « Serbie récalcitrante » et faire de Belgrade une capitale sagement soumise aux volontés américaines. Pour atteindre cet objectif, le « National Democratic Institute » (NDI) a obtenu le soutien de l’USAID afin de soutenir les « partis politiques favorables aux réformes », comme on peut le lire sur internet, de façon à « augmenter leurs chances lors d’élections ». par « favorables aux réformes », on entend toutes les forces politiques prêtes à soumettre tous les intérêts nationaux légitimes de la Serbie aux ukases de Washington et de l’eurocratie bruxelloise. Dans ce cadre, ces forces politiques, pour bénéficier de la générosité américaine doivent reconnaître notamment l’indépendance du Kosovo. Dans cette province sécessionniste, Washington entretient depuis 1999 une base militaire gigantesque de 386 hectares, le « Camp Bondsteel », destiné à devenir l’un des principaux points d’appui des forces américaines dans le Sud-Est de l’Europe. En 1914, les Américains placent le président haïtien devant un choix : céder l’administration des douanes aux Etats-Unis ou s’en aller. Le président refuse et l’Amiral Caperton fait débarquer ses marines, bloquer le parlement par des sentinelles américaines ; dans l’hémicycle, des officiers américains surveillent les députés avec des airs menaçants et, du coup, un nouveau président est élu. Ce nouveau président crée aussitôt une nouvelle constitution, adaptée aux circonstances, qui consent notamment aux étrangers le droit d’acheter des terres à Haïti. Selon le « Département d’Etat » américain, il n’avait pas été possible d’agir autrement car : « si notre occupation doit avoir un effet positif pour Haïti et favoriser son progrès, l’arrivée de capitaux étrangers s’avère nécessaire et on ne pourra évidemment pas demander à des Américains d’investir leur argent dans des plantations et des entreprises agricoles sans qu’ils ne puissent disposer de la propriété pleine et entière de ces terres ».

En 1914, les Américains placent le président haïtien devant un choix : céder l’administration des douanes aux Etats-Unis ou s’en aller. Le président refuse et l’Amiral Caperton fait débarquer ses marines, bloquer le parlement par des sentinelles américaines ; dans l’hémicycle, des officiers américains surveillent les députés avec des airs menaçants et, du coup, un nouveau président est élu. Ce nouveau président crée aussitôt une nouvelle constitution, adaptée aux circonstances, qui consent notamment aux étrangers le droit d’acheter des terres à Haïti. Selon le « Département d’Etat » américain, il n’avait pas été possible d’agir autrement car : « si notre occupation doit avoir un effet positif pour Haïti et favoriser son progrès, l’arrivée de capitaux étrangers s’avère nécessaire et on ne pourra évidemment pas demander à des Américains d’investir leur argent dans des plantations et des entreprises agricoles sans qu’ils ne puissent disposer de la propriété pleine et entière de ces terres ».

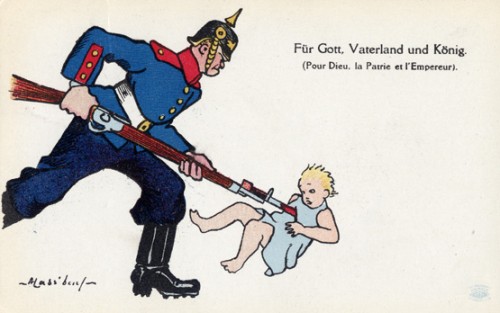

Après la seconde guerre mondiale, ces réflexes devinrent habituels : les Allemands reprenaient à leur compte les descriptions inamicales que produisaient les propagandes alliées pour les dénigrer et les stigmatiser. Mais ce n’était pas nouveau. On a connu quelques précédents lors de la première guerre mondiale. Le plus emblématique nous est fourni par le philosophe Ernst Bloch (1885-1977), réformé du service militaire allemand pour raisons de santé ; pour poursuivre ses études, on l’avait même autorisé à séjourner en Suisse. Il y créa un forum sous la forme d’un journal édité à Berne, la « Freie Zeitung », dont le premier numéro sortit de presse le 14 avril 1917, cinq jours après la déclaration de guerre des Etats-Unis au Reich. Cette publication cessa de paraître le 27 mars 1920. On ne sait pas grand chose de son financement. On estime que des sommes d’argent sont venues de France et des Etats-Unis. Parmi les collaborateurs de ce journal, dont les noms sont encore connus aujourd’hui, nous retrouvons Kurt Eisner, futur premier ministre bavarois, le publiciste Maximilian Harden et Carl von Ossietzky, futur éditeur de « Weltbühne ».

Après la seconde guerre mondiale, ces réflexes devinrent habituels : les Allemands reprenaient à leur compte les descriptions inamicales que produisaient les propagandes alliées pour les dénigrer et les stigmatiser. Mais ce n’était pas nouveau. On a connu quelques précédents lors de la première guerre mondiale. Le plus emblématique nous est fourni par le philosophe Ernst Bloch (1885-1977), réformé du service militaire allemand pour raisons de santé ; pour poursuivre ses études, on l’avait même autorisé à séjourner en Suisse. Il y créa un forum sous la forme d’un journal édité à Berne, la « Freie Zeitung », dont le premier numéro sortit de presse le 14 avril 1917, cinq jours après la déclaration de guerre des Etats-Unis au Reich. Cette publication cessa de paraître le 27 mars 1920. On ne sait pas grand chose de son financement. On estime que des sommes d’argent sont venues de France et des Etats-Unis. Parmi les collaborateurs de ce journal, dont les noms sont encore connus aujourd’hui, nous retrouvons Kurt Eisner, futur premier ministre bavarois, le publiciste Maximilian Harden et Carl von Ossietzky, futur éditeur de « Weltbühne ». A cette toute-puissance, désormais partout perceptible, l’Allemand doit se soumettre car il n’a pas d’autre alternative. Bloch louait les initiatives du nouveau premier ministre bavarois Kurt Eisner, qui, le 25 novembre 1918, avait fait publier unilatéralement des documents issus du ministère bavarois des affaires étrangères, pour attester de la responsabilité allemande dans le déclenchement de la guerre : c’était, aux yeux de Bloch, un « acte moral » et une tentative « d’apporter enfin une flamme éthique incandescente et de provoquer une rénovation fondamentale du peuple dans cette Allemagne pourrie ». Mais tout cela ne suffisait pas ; il ne fallait pas seulement des actions politiques démonstratives. « Par le repentir, c’est-à-dire en vivant intérieurement la culpabilité allemande, en se sentent humblement coresponsable de l’injustice commise, en inversant les voies jadis empruntées, en changeant les prémisses intérieures qui avaient conduit les Allemands à prendre l’initiative de déclencher les hostilités, chacun, individuellement, dans l’Allemagne prussienne (…) doit s’engager dans cette voie ». La culpabilité allemande relève « d’une substance psycho-éthique », à laquelle seul le repentir peut mettre un terme, car il rejetterait « l’acte et ses racines, les extirperait du centre vital même de la personne, des sentiments communs ». Dans ces phrases, tout est déjà esquissé, tout ce que Karl Jaspers a expliqué en détail dans son écrit de 1945/46, « Die Schuldfrage » (« La question de la culpabilité »). On peut évidemment rétorquer que Bloch a exagéré mais qu’il a tout de même repéré une vérité intérieure, qui s’est révélée en 1945.

A cette toute-puissance, désormais partout perceptible, l’Allemand doit se soumettre car il n’a pas d’autre alternative. Bloch louait les initiatives du nouveau premier ministre bavarois Kurt Eisner, qui, le 25 novembre 1918, avait fait publier unilatéralement des documents issus du ministère bavarois des affaires étrangères, pour attester de la responsabilité allemande dans le déclenchement de la guerre : c’était, aux yeux de Bloch, un « acte moral » et une tentative « d’apporter enfin une flamme éthique incandescente et de provoquer une rénovation fondamentale du peuple dans cette Allemagne pourrie ». Mais tout cela ne suffisait pas ; il ne fallait pas seulement des actions politiques démonstratives. « Par le repentir, c’est-à-dire en vivant intérieurement la culpabilité allemande, en se sentent humblement coresponsable de l’injustice commise, en inversant les voies jadis empruntées, en changeant les prémisses intérieures qui avaient conduit les Allemands à prendre l’initiative de déclencher les hostilités, chacun, individuellement, dans l’Allemagne prussienne (…) doit s’engager dans cette voie ». La culpabilité allemande relève « d’une substance psycho-éthique », à laquelle seul le repentir peut mettre un terme, car il rejetterait « l’acte et ses racines, les extirperait du centre vital même de la personne, des sentiments communs ». Dans ces phrases, tout est déjà esquissé, tout ce que Karl Jaspers a expliqué en détail dans son écrit de 1945/46, « Die Schuldfrage » (« La question de la culpabilité »). On peut évidemment rétorquer que Bloch a exagéré mais qu’il a tout de même repéré une vérité intérieure, qui s’est révélée en 1945. Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985 Am 11. Januar gab das Weiße Haus in einer Presseerklärung – die in der Nachrichtenflut über die tragischen Ereignisse am folgenden Tag in Haiti weitgehend unbeachtet geblieben ist – bekannt, dass der Präsident eine Exekutivorder mit dem harmlos klingenden Titel »Bildung des Gouverneursrats« unterzeichnet hat. Der Titel der Order ist irreführend, denn tatsächlich werden nur die Gouverneure von zehn der 50 US-Bundesstaaten dem Rat angehören, der dem US-Verteidigungsminister unterstehen wird. Es bedeutet eine einschneidende Veränderung, denn nachdem das Militär nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860er-Jahren in die innenpolitischen Auseinandersetzungen eingegriffen hatte, war 1878 vom der Kongress das bis heute geltende Posse-Comitatus-Gesetz verabschiedet worden, das den Einsatz der US-Streitkräfte im eigenen Land verbietet.

Am 11. Januar gab das Weiße Haus in einer Presseerklärung – die in der Nachrichtenflut über die tragischen Ereignisse am folgenden Tag in Haiti weitgehend unbeachtet geblieben ist – bekannt, dass der Präsident eine Exekutivorder mit dem harmlos klingenden Titel »Bildung des Gouverneursrats« unterzeichnet hat. Der Titel der Order ist irreführend, denn tatsächlich werden nur die Gouverneure von zehn der 50 US-Bundesstaaten dem Rat angehören, der dem US-Verteidigungsminister unterstehen wird. Es bedeutet eine einschneidende Veränderung, denn nachdem das Militär nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860er-Jahren in die innenpolitischen Auseinandersetzungen eingegriffen hatte, war 1878 vom der Kongress das bis heute geltende Posse-Comitatus-Gesetz verabschiedet worden, das den Einsatz der US-Streitkräfte im eigenen Land verbietet.

Parmi les découvertes archéologiques de première importance, en cette année nouvelle, nous avons celle qui a retrouvé une tombe égyptienne, vieille de 2500 ans, à proximité de la pyramide de Sakkara. Le site a été daté de l’époque de la vingt-sixième dynastie (de 664 à 525 avant J. C.) et comprend plusieurs couloirs et chambres, d’où l’on a exhumé des squelettes, des fragments d’argile et d’autres reliques mais surtout des faucons momifiés.

Parmi les découvertes archéologiques de première importance, en cette année nouvelle, nous avons celle qui a retrouvé une tombe égyptienne, vieille de 2500 ans, à proximité de la pyramide de Sakkara. Le site a été daté de l’époque de la vingt-sixième dynastie (de 664 à 525 avant J. C.) et comprend plusieurs couloirs et chambres, d’où l’on a exhumé des squelettes, des fragments d’argile et d’autres reliques mais surtout des faucons momifiés.