In 1950, the Temple of the Golden Pavilion (Kinkaku-ji) in Kyoto was burned to the ground by a young monk. The temple had been built in the fourteenth century and was the finest example of the architecture of the Muromachi period. Covered in gold leaf and crowned with a copper-gold phoenix, it projected an image of majesty and serene beauty. It had been designated a National Treasure in 1897 and was considered a national symbol in Japan. Transcripts of the monk’s trial indicate that the temple’s beauty consumed him with envy, and the reminder of his own ugliness engendered in him a hatred of everything that was beautiful. The temple haunted his imagination and became the object of his obsession. This neurotic fixation finally compelled him to destroy it.

This inspired Mishima to write his novel The Temple of the Golden Pavilion. He uses the incident as a basic framework upon which he crafts both a psychological portrait tracing the protagonist’s descent into madness and obsession and a philosophical meditation on the nature of beauty, time, and morality. The novel is a masterpiece and stands as one of Mishima’s greatest works.

The narrator, Mizoguchi, is physically weak, ugly in appearance, and afflicted with a stutter. This isolates him from others, and he becomes a solitary, brooding child. He first learns of the Golden Temple from his father, a frail country priest, and the image of the temple and its beauty becomes for him an idée fixe. The young Mizoguchi worships his vision of temple, but there are omens of what is to come. When a naval cadet visits his village and notices his stutter, Mizoguchi is resentful and retaliates by defacing the cadet’s prized scabbard. From the beginning, he realizes that the beauty of the temple represents an unattainable ideal: “if beauty really did exist there, it meant that my own existence was a thing estranged from beauty” (21). Over time, this seed in his mind metastasizes and begins to consume him.

The narrator, Mizoguchi, is physically weak, ugly in appearance, and afflicted with a stutter. This isolates him from others, and he becomes a solitary, brooding child. He first learns of the Golden Temple from his father, a frail country priest, and the image of the temple and its beauty becomes for him an idée fixe. The young Mizoguchi worships his vision of temple, but there are omens of what is to come. When a naval cadet visits his village and notices his stutter, Mizoguchi is resentful and retaliates by defacing the cadet’s prized scabbard. From the beginning, he realizes that the beauty of the temple represents an unattainable ideal: “if beauty really did exist there, it meant that my own existence was a thing estranged from beauty” (21). Over time, this seed in his mind metastasizes and begins to consume him.

Like many youths who are afflicted with both physical defects and an overactive imagination, Mizoguchi is prone to delusions of grandeur, imagining himself as a great artist with a special destiny. He takes pride in being misunderstood by others. This sense of alienation feeds his obsession throughout the book.

Mizoguchi’s reaction upon first encountering the temple is one of disappointment, but this changes after he comes across a miniature model of it enclosed in a glass case and realizes that the temple represents an ideal that can be incarnated within his mind at both infinitely small and infinitely large scales. The image of the temple often acquires a boundless and all-encompassing form in his imagination: “It filled the world like some tremendous music, and this music itself became sufficient to occupy the entire meaning of the world. The Golden Temple . . . had now completely engulfed me and had allowed me to be situated within its structure” (125). Conversely, at times he envisions the temple as a miniature model that he is able to possess and control. This duality reflects the tension both between remaining engulfed within the temple or becoming integrated into the real world and between the temple’s hold upon him and his urge to destroy it (Paul Schrader’s biopic Mishima: A Life in Four Chapters contains a dramatization of parts of the novel, in which at one point Mizoguchi holds a model of the temple and crushes it with his hands).

Upon entering the Zen Buddhist priesthood and becoming an acolyte of the temple, Mizoguchi’s obsession intensifies. He hopes that the temple will be destroyed by American air raids, and he along with it: “It became my secret dream that all Kyoto should be wrapped in flames” (47). But when the temple still remains unscathed by the end of the Second World War, Mizoguchi finds that its apparent indestructibility takes on a threatening quality, as if the temple’s beauty had descended from heaven and imposed its divine authority upon the physical world. The transcendent ideal of beauty embodied by the temple increasingly fills him with unease and bitterness. The temple’s very existence serves as an eternal, immutable reminder of his own inferiority and the ideals that elude his grasp. His eventual burning of the temple recalls an incident toward the beginning of the book in which a girl called Uiko is shot by her deserter boyfriend when he learns of her betrayal and realizes that he no longer truly possesses her. The metaphysical and quasi-erotic union with the temple that Mizoguchi dreamt of attaining as he perished along with it while Kyoto went up in flames is impossible. It can only be approximated if Mizoguchi destroys the temple.

All human beings possess a will to power in the Nietzschean sense. This finds its highest expression in self-actualization and self-mastery, and in the achievements of great artists, thinkers, and leaders, but in its lower forms is embodied by the desire of defective beings to assert themselves at all costs. This is manifested in Mizoguchi’s desire to destroy the temple, which intensifies in proportion to his realization that he will never be able to possess it or approach its beauty.

All human beings possess a will to power in the Nietzschean sense. This finds its highest expression in self-actualization and self-mastery, and in the achievements of great artists, thinkers, and leaders, but in its lower forms is embodied by the desire of defective beings to assert themselves at all costs. This is manifested in Mizoguchi’s desire to destroy the temple, which intensifies in proportion to his realization that he will never be able to possess it or approach its beauty.

Two years later, Mizoguchi is recommended by Father Dosen (the Superior of the Temple) to attend Otani University, where he befriends a clubfooted boy by the name of Kashiwagi. While the two are on a walk near the university, they spot a girl approaching them. Kashiwagi uses the opportunity to demonstrate to Mizoguchi how he seduces women. He convulses his body and purposefully trips on his clubfeet, falling to the ground. Then he cries out to the girl in an attempt to win her sympathy by drawing attention to his suffering.

Mizoguchi attempts to imitate Kashiwagi’s tactic and make love to a girl but finds that he is impotent. For his mind still remains fixed upon the ideal of beauty represented by the Golden Temple, which renders him incapable of exploiting his disability to his advantage: “Then the Golden Temple appeared before me . . . . It was this structure that now came and stood between me and the life at which I was aiming” (125). As the novel advances this conflict becomes increasingly pronounced.

Later on, Mizoguchi tells Kashiwagi about the Zen koan that Father Dosen read to the priests on the day of Japan’s defeat. The koan involves a priest, Nansen, who settles a dispute over a kitten between two groups within his temple. He declares that he will kill the kitten unless anyone speaks; when met with no response, he cuts the kitten in two. Nansen’s chief disciple, Joshu, reacts by removing his shoes and placing them on his head upon hearing of the incident. Kashiwagi offers his own interpretation and suggests that the kitten represented beauty, which Nansen sought to destroy. He remarks: “Beauty is like a decayed tooth. It rubs against one’s tongue, it hangs there, hurting one, insisting on its own existence. Finally it gets so that one cannot stand the pain and one goes to the dentist to have the tooth extracted” (144). In his view Joshu’s act of placing his shoes on his head was a way of satirizing Nansen’s solution: Joshu realized that destroying an object of beauty was a futile act of desperation and could not eradicate the ideal of beauty itself.

During this conversation, Kashiwagi creates a flower arrangement in the traditional Japanese style, composed of irises and cattails that he persuaded Mizoguchi to steal from the temple grounds. Shortly thereafter, he is visited by the woman who instructed him in this art. After he coldly informs her that her instruction is no longer needed and he wishes never to see her again, she smashes the vase of flowers, and Kashiwagi then hits her face. The manner in which this tranquil scene abruptly escalated into violence exemplifies a tension between elegance and beauty on the one hand and brutality and violence on the other that lies at the core of Japanese culture. An undercurrent of potential brutality lurks beneath Japanese refinement and decorum. The two are not separate but rather closely intertwined. (A modern example would be the deviant and often sadomasochistic sexuality prevalent in Japanese anime and manga, which coexists alongside traditional Confucian mores.) Thus Kashiwagi remarks earlier while he and Mizoguchi are walking about that “it’s on a beautiful spring afternoon like this that people suddenly become cruel” (106). Mishima discusses this theme in a clip from an English-language interview [4] he gave in 1970:

You can easily find two contradictory characteristics of Japanese cultures, or Japanese characters. One is elegance, one is brutality. These two characteristics are very tightly combined sometimes . . . Sometimes we are too sensitive about defilement, or elegance, or a sense of beauty, or the aesthetic side. Sometimes we get tired of it. Sometimes we need a sudden explosion to make us free from it.[1]

Mizoguchi’s immolation of the temple can be seen in a similar light. It was a “sudden explosion” that erupted from his obsession with beauty. But amidst the malaise of postwar Japanese society, the dynamic between beauty and violence took on a different form. Mizoguchi’s act is inseparable from this context.

Mishima believed that postwar Japan was characterized above all by spiritual emptiness. Until 1945, Japanese emperors were officially regarded as direct descendants of the sun goddess Amaterasu. With Japan’s defeat and the signing of the Humanity Declaration, Emperor Hirohito renounced his claim to divinity. Mishima rebuked the Emperor for this and saw his renunciation of divinity as a capitulation to secular Western values. In his view the loss of the Emperor’s divine identity was the ultimate symbol of the disintegration and hollowing out of Japanese civilization in the face of modernity.

Mizoguchi’s obsession with the temple represents an attempt to fill this void. But Mizoguchi realizes that the temple symbolizes something fundamentally alien both to his nature and to postwar Japanese society in general. The temple was inextricably linked with the history and iconography of Imperial Japan. Initially Mizoguchi sees it as a refuge from the nihilistic apathy and emptiness of the society in which he lives. Yet the more he broods upon this alienation, the more resentful and vengeful he becomes. Thus the destruction of the temple in part represents a subconscious attempt to eradicate what remained of Imperial Japanese civilization. By the end of the novel, Mizoguchi dreams of bringing about nationwide anarchy: “When the Golden Temple has been burned down . . . the world of these fellows will be transformed, the golden rule of their lives will be turned upside down, their train timetables will be thrown into utter confusion, their laws will be without effect” (185).

The novel possesses a political significance on a broader level in that it sheds light on the psychology behind modern leftism. This is best articulated when Mizoguchi voices his hope that the temple will be destroyed in American air raids: “What I dreamed of was something like a huge heavenly compressor that would bring down disasters, cataclysms and superhuman tragedies, that would crush beneath it all human beings and all objects, irrespective of their ugliness or their beauty” (47). Such represents egalitarianism taken to its logical conclusion. It is impossible to create equality by raising everyone to an equal level. Complete equality can only be achieved by cutting down “tall poppies” and eliminating standards altogether. Mizoguchi’s fantasy finds a parallel in modern progressive ideology.

There is also a semi-autobiographical dimension to the novel. As a child, Mishima was weak, sickly, and smaller than average. He was raised during his formative years by his grandmother, who kept him indoors and forbade him from playing with other boys or engaging in rough play. Like Mizoguchi, the young Mishima was introspective, solitary, and obsessed with the ideal of beauty. Mizoguchi mentions that “when action was needed, [he] was always absorbed in words” (12), which recalls Mishima’s description of his childhood in Sun and Steel. However, rather than lashing out at society on account of his physical inferiority, Mishima sought to strengthen himself and became a bodybuilder as well as a skilled practitioner of Japanese kendo (swordsmanship).

Individuals like Mizoguchi are thus faced with a choice. They can seek either to destroy hierarchical value systems or to uphold transcendent ideals like beauty and greatness and aspire toward them.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

News of Seth’s victory reaches London where Basil Seal, the ne’er-do-well son of the Conservative Whip and a classmate of Seth’s at Oxford, is recovering from a series of scandalous benders that have forced him to abandon his nascent political career. Desperately in need of money, Seal travels to Azania as a free-lance journalist. Within a short time of his arrival, Basil becomes Seth’s most trusted adviser and is put in charge of the Ministry of Modernization; in effect, Basil has become the real ruler of Azania since Seth spends his time immersed in catalogs and dreaming up more and more ridiculous “progressive” schemes for the betterment of Azanians, such as requiring all citizens to learn Esperanto. The natives who run the other departments are all too happy to refer all business to Basil.

News of Seth’s victory reaches London where Basil Seal, the ne’er-do-well son of the Conservative Whip and a classmate of Seth’s at Oxford, is recovering from a series of scandalous benders that have forced him to abandon his nascent political career. Desperately in need of money, Seal travels to Azania as a free-lance journalist. Within a short time of his arrival, Basil becomes Seth’s most trusted adviser and is put in charge of the Ministry of Modernization; in effect, Basil has become the real ruler of Azania since Seth spends his time immersed in catalogs and dreaming up more and more ridiculous “progressive” schemes for the betterment of Azanians, such as requiring all citizens to learn Esperanto. The natives who run the other departments are all too happy to refer all business to Basil.

En toda esta trayectoria hemos percibido la necesidad de seguir profundizando en la vía de la espiritualidad, y si en su momento hemos querido mostrar perspectivas muy concretas del mundo islámico, ahora, en estos tiempos en los que la religiosidad y las grandes verdades del Espíritu se han visto erosionadas de forma irreversible, consideramos que cierta visión tradicional del Catolicismo se integraba perfectamente en los propósitos y finalidades que, desde nuestros inicios, hemos proyectado. Dentro de las corrientes del tradicionalismo católico podríamos incluir al propio

En toda esta trayectoria hemos percibido la necesidad de seguir profundizando en la vía de la espiritualidad, y si en su momento hemos querido mostrar perspectivas muy concretas del mundo islámico, ahora, en estos tiempos en los que la religiosidad y las grandes verdades del Espíritu se han visto erosionadas de forma irreversible, consideramos que cierta visión tradicional del Catolicismo se integraba perfectamente en los propósitos y finalidades que, desde nuestros inicios, hemos proyectado. Dentro de las corrientes del tradicionalismo católico podríamos incluir al propio  Attilio Mordini, autor de la presente obra, fue un autor muy especial, tanto a nivel literario, como pensador, así como en su propia vida personal. Su paso por este mundo fue relativamente corto y accidentado. De origen florentino, vivió unos años dramáticos, los más trascendentales del pasado siglo, y acabó participando como voluntario en el Frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los últimos años de guerra se adhirió a la República Social Italiana, y cuando ésta cayó acabó vagando por Italia, camino de Roma. Finalmente, como ocurrió con muchos combatientes italianos que apoyaron el régimen precedente, Mordini acabó siendo detenido por los partisanos y sometido a un juicio del que finalmente sería absuelto. Durante su estancia en la cárcel sufrió todo tipo de penalidades y maltratos, que a muy temprana edad le hicieron contraer tuberculosis, una

Attilio Mordini, autor de la presente obra, fue un autor muy especial, tanto a nivel literario, como pensador, así como en su propia vida personal. Su paso por este mundo fue relativamente corto y accidentado. De origen florentino, vivió unos años dramáticos, los más trascendentales del pasado siglo, y acabó participando como voluntario en el Frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los últimos años de guerra se adhirió a la República Social Italiana, y cuando ésta cayó acabó vagando por Italia, camino de Roma. Finalmente, como ocurrió con muchos combatientes italianos que apoyaron el régimen precedente, Mordini acabó siendo detenido por los partisanos y sometido a un juicio del que finalmente sería absuelto. Durante su estancia en la cárcel sufrió todo tipo de penalidades y maltratos, que a muy temprana edad le hicieron contraer tuberculosis, una

El

El

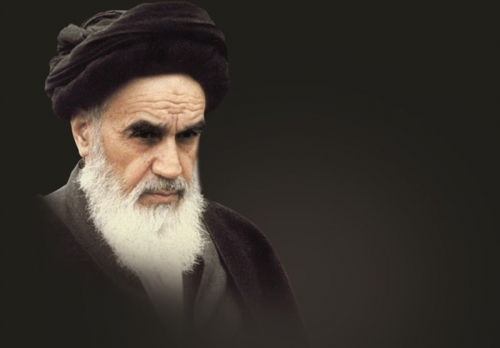

La première partie de l’ouvrage est consacrée à un examen de la pensée de Khomeini avant 1979. Le lecteur y apprendra que dans son ouvrage Le Gouvernement du juriste, paru en 1970, Khomeini prend à contre-pied la tradition religieuse chiite qui se veut historiquement quiétiste et détachée des choses politiques. En théorisant l’institution du velayat-e faqih (traduit par le gouvernement du juriste ou du jurisconsulte), Khomeini entend répondre aux attentes messianiques chiites quant au retour de l’Imam caché (1) et « refonder le rapport des religions à l’autorité politique » (p. 25) en défendant un lien fondamental entre le domaine religieux et le domaine profane. Si ce projet est alors minoritaire au sein des intellectuels chiites, il a des précédents historiques importants : dès le XIIIe siècle, des penseurs ont imaginé une tutelle des mollahs sur la société afin de palier à l’absence de l’imam. Au XVIIe siècle, l’école osuli a créé le titre de marja-e taqlid (la source d’imitation), conçue comme une extension du pouvoir des imams. Le précédent le plus important est probablement celui de la période suivant de près la révolution constitutionnelle de 1905. En 1907, les religieux constitutionnalistes forment en effet un conseil religieux à même de contrôler la validité des lois (p. 28). J. Fabiani estime que Khomeini a synthétisé ces précédents tout en critiquant fermement le processus de sécularisation et de dé-islamisation engagé par le Shah à partir de 1970. Néanmoins, si la révolution fut islamiste, l’aura de Khomeini fut avant tout politique. Ce n’est qu’à partir de 1978, alors en exil à Paris, que Khomeini diffuse des enregistrements de discours mâtinés de références à la martyrologie chiite. Il procède alors à l’islamisation d’un mouvement avant tout social, dirigé contre la monarchie et la sécularisation à marche forcée menée par le Shah depuis la révolution blanche et les réformes de 1963. Le Shah était parvenu à s’aliéner l’intégralité des acteurs sociaux importants, du monde paysan aux grands propriétaires. Descendus dans la rue, ces acteurs participaient à une révolution nationale qui fut pourtant rapidement canalisée grâce à un dénominateur commun : l’islam (pp. 46-47). Le clergé chiite devint, en effet, un relai important de la contestation sûrement parce qu’il s’agissait là d’une institution bien ancrée dans le tissu social et fortement hiérarchisée.

La première partie de l’ouvrage est consacrée à un examen de la pensée de Khomeini avant 1979. Le lecteur y apprendra que dans son ouvrage Le Gouvernement du juriste, paru en 1970, Khomeini prend à contre-pied la tradition religieuse chiite qui se veut historiquement quiétiste et détachée des choses politiques. En théorisant l’institution du velayat-e faqih (traduit par le gouvernement du juriste ou du jurisconsulte), Khomeini entend répondre aux attentes messianiques chiites quant au retour de l’Imam caché (1) et « refonder le rapport des religions à l’autorité politique » (p. 25) en défendant un lien fondamental entre le domaine religieux et le domaine profane. Si ce projet est alors minoritaire au sein des intellectuels chiites, il a des précédents historiques importants : dès le XIIIe siècle, des penseurs ont imaginé une tutelle des mollahs sur la société afin de palier à l’absence de l’imam. Au XVIIe siècle, l’école osuli a créé le titre de marja-e taqlid (la source d’imitation), conçue comme une extension du pouvoir des imams. Le précédent le plus important est probablement celui de la période suivant de près la révolution constitutionnelle de 1905. En 1907, les religieux constitutionnalistes forment en effet un conseil religieux à même de contrôler la validité des lois (p. 28). J. Fabiani estime que Khomeini a synthétisé ces précédents tout en critiquant fermement le processus de sécularisation et de dé-islamisation engagé par le Shah à partir de 1970. Néanmoins, si la révolution fut islamiste, l’aura de Khomeini fut avant tout politique. Ce n’est qu’à partir de 1978, alors en exil à Paris, que Khomeini diffuse des enregistrements de discours mâtinés de références à la martyrologie chiite. Il procède alors à l’islamisation d’un mouvement avant tout social, dirigé contre la monarchie et la sécularisation à marche forcée menée par le Shah depuis la révolution blanche et les réformes de 1963. Le Shah était parvenu à s’aliéner l’intégralité des acteurs sociaux importants, du monde paysan aux grands propriétaires. Descendus dans la rue, ces acteurs participaient à une révolution nationale qui fut pourtant rapidement canalisée grâce à un dénominateur commun : l’islam (pp. 46-47). Le clergé chiite devint, en effet, un relai important de la contestation sûrement parce qu’il s’agissait là d’une institution bien ancrée dans le tissu social et fortement hiérarchisée.

Intellektuelle wie Greiner haben sich schon immer als kritisch verstanden. Daher waren sie links zu Zeiten, wo der Mainstream noch konservativ war. Heute ist es andersherum. Die Linken und die Grünen, die dominanten Akteure der Mehrheitsparteien, die „kommentierende Klasse in den Medien“: „Sie alle fürchten, die Hoheit über den sogenannten Diskurs zu verlieren und die bislang unangefochtene Macht, die moralischen Standards des Öffentlichen zu bestimmen. Käme es dahin, ich würde es begrüßen.“ (S.7) So leitet Greiner sein Buch ein. Der Autor wendet sich dagegen, „dass jede Abweichung von der Mitte nach rechts mit dem Nazi-Vorwurf mundtot gemacht“ werde (S.9).

Intellektuelle wie Greiner haben sich schon immer als kritisch verstanden. Daher waren sie links zu Zeiten, wo der Mainstream noch konservativ war. Heute ist es andersherum. Die Linken und die Grünen, die dominanten Akteure der Mehrheitsparteien, die „kommentierende Klasse in den Medien“: „Sie alle fürchten, die Hoheit über den sogenannten Diskurs zu verlieren und die bislang unangefochtene Macht, die moralischen Standards des Öffentlichen zu bestimmen. Käme es dahin, ich würde es begrüßen.“ (S.7) So leitet Greiner sein Buch ein. Der Autor wendet sich dagegen, „dass jede Abweichung von der Mitte nach rechts mit dem Nazi-Vorwurf mundtot gemacht“ werde (S.9).

![europanew[1].jpg](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/00/02/2778127876.jpg)

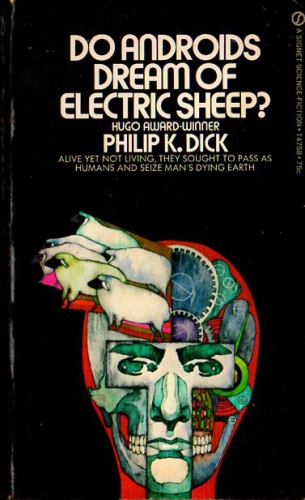

In Blade Runner, what separates androids from humans is their lack of memories, whereas in the novel it is their lack of empathy. In the novel, the underlying myth is the passion of the Christ, specifically his persecution at the hands of the Jews (both the Jews who called for his death and their present-day descendants, who continue to mock him and his followers). In Blade Runner, however, it is the rebellion of Satan against God—and this time, Satan wins by murdering God. (I will deal with Blade Runner at greater length in

In Blade Runner, what separates androids from humans is their lack of memories, whereas in the novel it is their lack of empathy. In the novel, the underlying myth is the passion of the Christ, specifically his persecution at the hands of the Jews (both the Jews who called for his death and their present-day descendants, who continue to mock him and his followers). In Blade Runner, however, it is the rebellion of Satan against God—and this time, Satan wins by murdering God. (I will deal with Blade Runner at greater length in  One of the most surreal episodes in the novel ensues when Rick Deckard interviews android soprano Luba Luft in her dressing room at San Francisco’s War Memorial Opera House. (In the down-market Blade Runner, she is Zhora, the stripper with the snake.) Before Deckard can complete his interview and “retire” her, Luft turns the tables by calling the police.

One of the most surreal episodes in the novel ensues when Rick Deckard interviews android soprano Luba Luft in her dressing room at San Francisco’s War Memorial Opera House. (In the down-market Blade Runner, she is Zhora, the stripper with the snake.) Before Deckard can complete his interview and “retire” her, Luft turns the tables by calling the police.

Here is what can be understood as a socialist (in Michéa’s sense of the word) comment by the Filipino writer Karlo Mikhail,

Here is what can be understood as a socialist (in Michéa’s sense of the word) comment by the Filipino writer Karlo Mikhail,  Michéa, like Marx, believes that development by internationalist capitalism acts as a centrifuge to separate the two extremes of those who possess capital from those who do not. Modern society offers increasingly fewer loyalties other than loyalty to the principle of individual competition in a free market. This is why all group adhesion and group loyalty, whether ethnic or geographic or of social class, is undermined or openly attacked by the proponents of progress. In the tradition of socialist conservatives going back to George Orwell, Michéa sees the simplification of language, the dumbing-down of society, and the failure of modern education as part of a pattern.

Michéa, like Marx, believes that development by internationalist capitalism acts as a centrifuge to separate the two extremes of those who possess capital from those who do not. Modern society offers increasingly fewer loyalties other than loyalty to the principle of individual competition in a free market. This is why all group adhesion and group loyalty, whether ethnic or geographic or of social class, is undermined or openly attacked by the proponents of progress. In the tradition of socialist conservatives going back to George Orwell, Michéa sees the simplification of language, the dumbing-down of society, and the failure of modern education as part of a pattern.

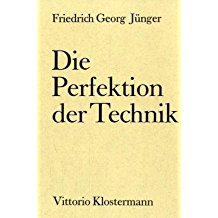

O germanista norte-americano Anton H. Richter, em seu trabalho sobre o pensamento de Friedrich-Georg Jünger, ressalta quatro temas essenciais em nosso autor: a antiguidade clássica, a essência cíclica da existência, a técnica e o poder de o irracional. Em seus escritos sobre antiguidade grega, Friedrich-Georg Jünger reflete sobre a dicotomia dionisíaca/titânica. Como dionisismo, abrange o apolíneo e o pânico, numa frente unida de forças organizacionais intactas contra as distorções, a fragmentação e a unidimensionalidade do titanismo e do mecanicismo de nossos tempos. A atenção de Friedrich-Georg Jünger centra-se essencialmente nos elementos ctônicos e orgânicos da antiguidade clássica. Desta perspectiva, os motivos recorrentes de seus poemas são a luz, o fogo e a água, forças elementares às quais ele homenageia profundamente. Friedrich-Georg Jünger zomba da razão calculadora, da sua ineficiência fundamental exaltando, em contraste, o poder do vinho, da exuberância do festivo, do sublime que se aninha na dança e nas forças carnavalescas. A verdadeira compreensão da realidade é alcançada pela intuição das forças, dos poderes da natureza, do ctônico, do biológico, do somático e do sangue, que são armas muito mais efetivas do que a razão, que o verbo plano e unidimensional, desmembrado, purgado, decapitado, despojado: de tudo o que torna o homem moderno um ser de esquemas incompletos. Apolo traz a ordem clara e a serenidade imutável; Dionísio traz as forças lúdicas do vinho e das frutas, entendidos como uma dádiva, um êxtase, uma embriaguez reveladora, mas nunca uma inconsciência; Pan, guardião da natureza, traz a fertilidade. Diante desses doadores generosos e desinteressados, os titãs são usurpadores, acumuladores de riqueza, guerreiros cruéis e antiéticos que enfrentam os deuses da profusão e da abundância que às vezes conseguem matá-los, lacerando seus corpos, devorando-os.

O germanista norte-americano Anton H. Richter, em seu trabalho sobre o pensamento de Friedrich-Georg Jünger, ressalta quatro temas essenciais em nosso autor: a antiguidade clássica, a essência cíclica da existência, a técnica e o poder de o irracional. Em seus escritos sobre antiguidade grega, Friedrich-Georg Jünger reflete sobre a dicotomia dionisíaca/titânica. Como dionisismo, abrange o apolíneo e o pânico, numa frente unida de forças organizacionais intactas contra as distorções, a fragmentação e a unidimensionalidade do titanismo e do mecanicismo de nossos tempos. A atenção de Friedrich-Georg Jünger centra-se essencialmente nos elementos ctônicos e orgânicos da antiguidade clássica. Desta perspectiva, os motivos recorrentes de seus poemas são a luz, o fogo e a água, forças elementares às quais ele homenageia profundamente. Friedrich-Georg Jünger zomba da razão calculadora, da sua ineficiência fundamental exaltando, em contraste, o poder do vinho, da exuberância do festivo, do sublime que se aninha na dança e nas forças carnavalescas. A verdadeira compreensão da realidade é alcançada pela intuição das forças, dos poderes da natureza, do ctônico, do biológico, do somático e do sangue, que são armas muito mais efetivas do que a razão, que o verbo plano e unidimensional, desmembrado, purgado, decapitado, despojado: de tudo o que torna o homem moderno um ser de esquemas incompletos. Apolo traz a ordem clara e a serenidade imutável; Dionísio traz as forças lúdicas do vinho e das frutas, entendidos como uma dádiva, um êxtase, uma embriaguez reveladora, mas nunca uma inconsciência; Pan, guardião da natureza, traz a fertilidade. Diante desses doadores generosos e desinteressados, os titãs são usurpadores, acumuladores de riqueza, guerreiros cruéis e antiéticos que enfrentam os deuses da profusão e da abundância que às vezes conseguem matá-los, lacerando seus corpos, devorando-os.

A mobilidade absoluta que inaugura a automação total se volta contra tudo tudo que pode significar duração e estabilidade, especificamente contra a propriedade (Eigentum). Friedrich-Georg Jünger, ao meditar sobre essa afirmação, define a propriedade de uma maneira original e particular. A existência de máquinas depende de uma concepção exclusivamente temporal, a existência da propriedade é devida a uma concepção espacial. A propriedade implica limites, definições, cercas, paredes e paredes, "clausuras" em suma. A eliminação dessas delimitações é uma razão de ser para o coletivismo técnico. A propriedade é sinônimo de um campo de ação limitado, circunscrito, fechado em um espaço específico e preciso. Para progredir de forma vetorial, a automação precisa pular os bloqueios da propriedade, um obstáculo para a instalação de seus onipresentes meios de controle, comunicação e conexão. Uma humanidade privada de todas as formas de propriedade não pode escapar da conexão total. O socialismo, na medida em que nega a propriedade, na medida em que rejeita o mundo das "zonas enclausuradas", facilita precisamente a conexão absoluta, que é sinônimo de manipulação absoluta. Segue-se que o proprietário de máquinas não é proprietário; o capitalismo mecanicista mina a ordem das propriedades, caracterizada por duração e estabilidade, em preferência de um dinamismo omnidisolvente. A independência da pessoa é uma impossibilidade nessa conexão aos fatos e ao modo de pensar próprio do instrumentalismo e do organizacionismo técnicos.

A mobilidade absoluta que inaugura a automação total se volta contra tudo tudo que pode significar duração e estabilidade, especificamente contra a propriedade (Eigentum). Friedrich-Georg Jünger, ao meditar sobre essa afirmação, define a propriedade de uma maneira original e particular. A existência de máquinas depende de uma concepção exclusivamente temporal, a existência da propriedade é devida a uma concepção espacial. A propriedade implica limites, definições, cercas, paredes e paredes, "clausuras" em suma. A eliminação dessas delimitações é uma razão de ser para o coletivismo técnico. A propriedade é sinônimo de um campo de ação limitado, circunscrito, fechado em um espaço específico e preciso. Para progredir de forma vetorial, a automação precisa pular os bloqueios da propriedade, um obstáculo para a instalação de seus onipresentes meios de controle, comunicação e conexão. Uma humanidade privada de todas as formas de propriedade não pode escapar da conexão total. O socialismo, na medida em que nega a propriedade, na medida em que rejeita o mundo das "zonas enclausuradas", facilita precisamente a conexão absoluta, que é sinônimo de manipulação absoluta. Segue-se que o proprietário de máquinas não é proprietário; o capitalismo mecanicista mina a ordem das propriedades, caracterizada por duração e estabilidade, em preferência de um dinamismo omnidisolvente. A independência da pessoa é uma impossibilidade nessa conexão aos fatos e ao modo de pensar próprio do instrumentalismo e do organizacionismo técnicos.