Carlos X. Blanco:

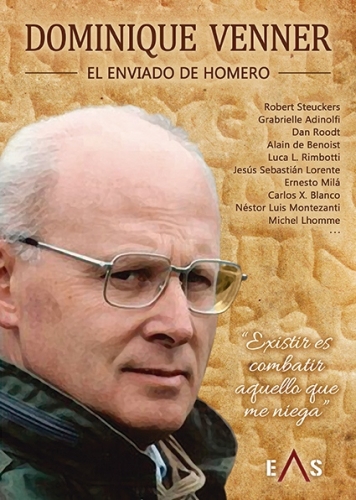

"Dominique Venner", el enviado de Homero

Ex: https://latribunadelpaisvasco.com

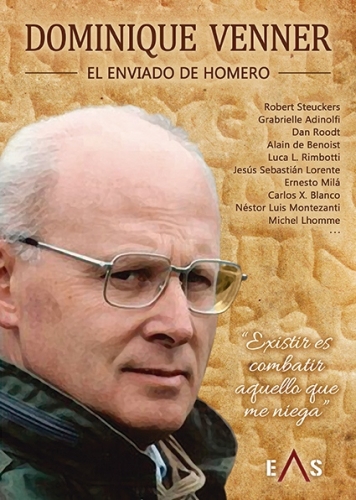

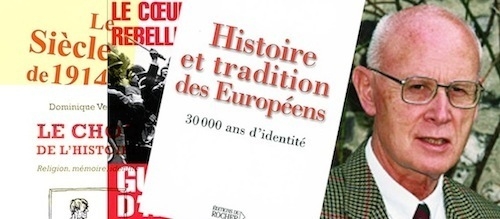

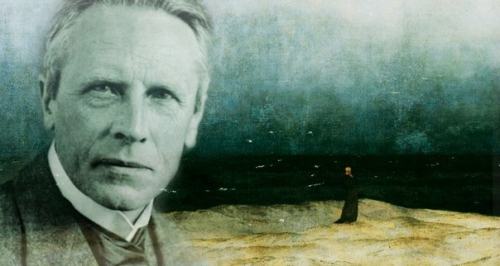

La editorial EAS acaba de publicar un libro colectivo dedicado a la memoria de Dominique Venner, destacado activista e historiador francés, comprometido con el resurgimiento identitario de Europa.

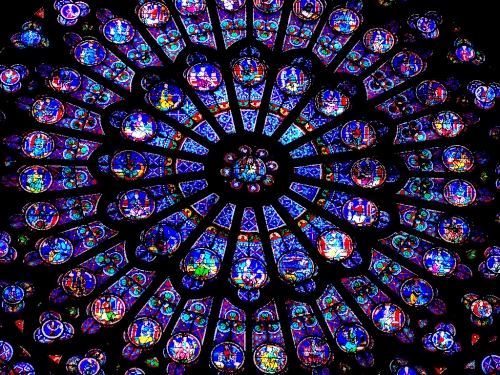

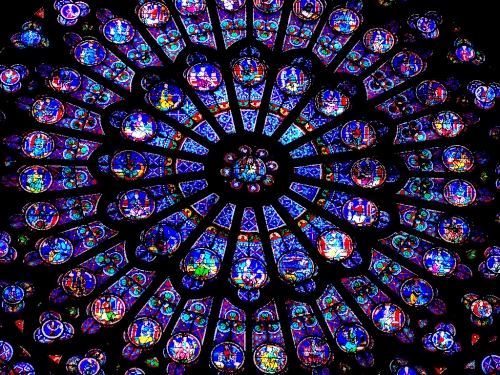

El historiador y escritor francés Dominique Venner se suicidó de un disparo en la Catedral de Notre-Dame de París, el 21 de mayo de 2013. Su trágico final fue inesperado, en cuanto parecía encarnar un tipo humano que, tras haber conocido la vorágine del activismo más turbulento, alcanza un estado de serenidad estoica.

El libro colectivo ahora publicado es un intento de comprender el sentido del suicidio –sacrificio o inmolación según sus allegados– del historiador y escritor Dominique Venner. Desde el respeto pero también desde la crítica a los hábitos mentales de toda una cultura política en cuyo contexto, pensamos, su muerte puede intentar explicarse. Se trata también de establecer cierta prevención frente a algunos usos ideológicos a los que esta muerte, de forma casi inevitable, se presta.

Dominique Venner quiso hacer de su suicidio un acto público. Un acto político. Como tal acto político éste es analizable sin que ello suponga faltar al respeto a su memoria ni escupir sobre la tumba del difunto. Pero, ¿Quién fue realmente Dominique Venner? ¿Qué lectura política –o metapolítica– cabe extraer del suicidio de Venner? ¿Cómo y por qué luchó? ¿Cuál es realmente su historia?

En esta obra colaboran destacados escritores y pensadores de todo el mundo, entre ellos, el belga Robert Steuckers, el galo Alain de Benoist o el español Ernesto Milá.

La Tribuna del País Vasco ofrece en exclusiva a sus lectores uno de los capítulos de esta novedad editorial, a cargo de nuestro colaborador Carlos X. Blanco: "La supervivencia de Europa. Una cuestión de crianza"

La supervivencia de Europa. Una cuestión de crianza

Carlos Javier Blanco Martín

Escribir sobre Dominique Venner en estos días aciagos para Europa es como escribir sobre uno mismo, sobre los tuyos, sobre la patria y la civilización. Se trata de escribir acerca de todos aquellos valores que nos vieron nacer y nos formaron. Escribir sobre Venner es volver a hacer revisión de nuestros males y afanarse en busca de las medicinas necesarias para su remedio. Reseñar su obra y su figura supone, nada menos, que volver la vista atrás, hace miles de años, y reconocerse otra vez en los propios antepasados dotados de fuerza de voluntad y un sentido de lo divino que casi hemos olvidado. Nuestros mayores se veían divinos por puro humanos; el halo de la divinidad, que es afán de superación, posaba sobre ellos mismos y sobre la naturaleza circundante. Venner nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos, y también, hacia dónde vamos… Debemos vivificar ese recuerdo, estamos a tiempo. Será tarde si no sembramos de nuevo la conciencia de la identidad y el afán de volver a ser libres. El deber de la autosuperación implica no endiosarse, sino defender que seguimos siendo, que somos.

Somos.

En este verbo ser conjugado, en la presencia de una primera persona del plural, reside toda la fuerza para seguir siendo. Un nosotros, un colectivo que existe desde hace milenios y que en su ascenso civilizatorio increíble ha impreso su sello a todos los demás colectivos humanos, que no son “nosotros”. Los otros son humanos que gozan de su derecho a existir bajo sus propias formas, y que no tienen necesidad de ser como nosotros somos. Europa, su enjambre de pueblos, todos parientes, ha caído en el espejismo de la fase colonial. Dividida en `”potencias” ha roto todos los equilibrios, y su afán “misionero”, más allá de la prédica de los Evangelios, ha supuesto la “occidentalización del mundo” pareja a la “des-europeización de Europa”, si se me permiten los términos.

Nosotros.

Y ¿quiénes conforman ese “nosotros”? Los pueblos de Europa.

Dominique Venner habla de un colectivo de pueblos de milenaria historia, cuya primera expresión literaria (magnífica y radiante) hallamos en los Cantos de Homero, en el siglo VIII a.C. Evidentemente, cuando Homero nos lega estos dos monumentos, la Odisea y la Ilíada, los pueblos de Europa (indoeuropeos, por utilizar el término estrictamente lingüístico) ya habían acumulado múltiples experiencias. De vagabundos y guerreros, devinieron forjadores de civilizaciones. Esto fue así, en un principio, al arribar a regiones y climas más cálidos o templados (celtas, germanos, griegos, latinos). Las inmensas llanuras frías y las selvas impenetrables del norte y centro de Europa, fueron llevadas consigo –en la retina y en el alma- a costas del sur y del occidente, y allí se crearon esas civilizaciones de las que todos nosotros venimos. Venner, que no era un filólogo o un helenista, subraya con energía el carácter fundacional de los escritos de Homero. Parece mentira que, tras siglos de educación humanista, con presencia obligatoria del Latín y del Griego en la formación de nuestros jóvenes, hayamos caído en este olvido y sea un historiador y activista “identitario” quien nos lo tenga que recordar. Como docente ya curtido sobre tarimas y aularios he experimentado ese olvido colectivo, esa muerte planificada de nuestra formación clásica. Hay universidades españolas donde se puede cursar fácilmente el árabe, pero no ya el griego. Nuestros bachilleres cursan informática o economía, pero apenas saben decir dos palabras sobre Homero, ignoran lo que es un caso o una declinación. Homero, Padre de Europa, es incómodo y molesto. El legado de los griegos, en general, choca y chirría con este “Occidente” irreconocible. Venner, defensor de la identidad y supervivencia de los europeos, nos lo recuerda.

¿Por qué el ideal helénico choca con el mundo moderno, con “Occidente”? ¿Qué tiene Homero, clásico entre los clásicos, de incompatible con el sistema que nos hunde, nos aniquila, nos degrada. Venner es muy sintético y claro en su exposición. Los poemas homéricos, decantación y resultado de siglos y siglos de experiencia colectiva de nuestros antepasados, reflejan el carácter verdaderamente divino y natural del hombre. El hombre, como el cosmos mismo, encierra para el indoeuropeo, un misterio. Ese misterio se puede resumir en una palabra: Voluntad. Hasta los dioses mismos y las fuerzas de la naturaleza se pliegan y se recortan ante la presencia de la Voluntad humana.

Enfrentarse a la muerte, al destino, a los retos incesantes de la vida, es hacer uso de esta soberana, la Voluntad. Ella reina sobre nuestros actos, ella impide caer en la esclavitud o en otros rebajamientos. Pues, como alternativa, siempre queda la muerte. La “dialéctica entre el amo y el esclavo”, de que nos habló Hegel, es el recorrido por este triángulo de la vida, entre el libre y el siervo, siempre queda el vértice de elegir la muerte. No otra cosa diferencia al hombre del dios: el hombre muere. Pero cuando al hombre se le ofrece seguir viviendo, aun de rodillas hincado y con cadenas, hay, incluso entonces, un supremo acto de voluntad que quita soberanía al vencedor: quitarse la vida o morir luchando, lo cual diviniza.

Más allá de una comunidad de rasgos raciales o culturales, una unidad de espíritu que forja el “nosotros” es cuanto viene encerrado en el ser de los Europeos. Esa unidad viene caracterizada por la Voluntad. Desde hace milenios, aquellos pueblos errantes, carentes de patria, fueron dispersándose y buscando patrias, gobernados por élites guerreras que transmitían el imperativo de la Voluntad a los demás elementos de su pueblo. En todas las aristocracias arcaicas encontramos ese anhelo de auto-perfección y autodisciplina que después llegará a formar parte esencial de las religiones pre-cristianas y de las escuelas helénicas de filosofía. Hay una analogía de ello en un pueblo asiático muy alejado físicamente de Europa, el samurái japonés. El samurái alude a una casta de guerreros cuya fuerza residía no tanto en un entrenamiento “técnico” para las artes de la guerra, sino en la autodisciplina, en los seguimientos fieles a unos Principios, asumidos sustancialmente porque en esa obediencia se vence a un “yo quiero”. En el guerrero europeo arquetípico, como en el samurái japonés, “se es libre porque se obedece”. Resulta conmovedor observar en la Edad Media occidental el resurgimiento, revestido de cristianismo, de las más antiguas instituciones cívico-militares de los antiguos europeos: guerreros (nobles), sabios (religiosos) y productores (pueblo) encarnan las tres funciones más remotas de nuestra sociedad, las tres indispensables y las tres en armonía y complemento, bien entendido que sólo la Voluntad de enfrentarse a la muerte, de asumir el riesgo, de afirmarse, propia de una cata militar, es la que hace posible que exista vida contemplativa y vida productiva.

Venner nos reenvía a ese legado clásico. Y nos remite precisamente a Homero, que es el punto de entrada en la “Historia” tal como se suele entender sensu stricto: la Historia escrita. Durante siglos se venían cantando miles de variadas hazañas. Durante generaciones, de forma oral, los pueblos que fueron nuestros ancestros, los “nuestros”, ensalzaban a sus héroes y los aproximaban a los dioses. Durante generaciones, el orgullo de formar parte de una comunidad orgánica, en el sentido territorial y en el sentido sanguíneo (los coterráneos y los coetáneos, de Adam Müller) fue la base de la cultura. La pre-historia de los celtas, los germanos, los eslavos, los latinos, etc. debió contar con variantes arcaicas de relato épico, muy próximas a los poemas homéricos. Las grandes similitudes entre sus héroes, sus dioses, sus arquetipos, hablan de un mismo pueblo, el pueblo indoeuropeo, del cual brotaron los griegos, pueblo disperso en un continente aún poco poblado, pero regado y animado por una misma sangre y una misma actitud ante la existencia. Nuestros antepasados, los “nuestros”, se encontraban muy lejos del fatalismo oriental, o del rebajamiento que el hombre siente ante los muertos y las fuerzas opacas de la naturaleza, que tan extraño nos sigue sonando hoy, de boca de los hombres del Sur o del Oriente. En toda la épica europea hay una inmensa reivindicación de la dignidad de lo humano.

La mujer

La mujer

Lo humano, lo masculino y lo femenino. Lejos de caer en el grotesco “feminismo” de hoy en día, o en una mezcla o confusión de papeles, en las culturas europeas hallamos a la fémina en su más digna expresión, como heroína, como amante, como compañera, como ser dotado de voluntad y determinación firmes, tan firmes como las de los varones. Cierto es que aquellas sociedades eran, como se dice ahora, “patriarcales”, pero la mujer –con sus funciones propias- alcanzó en ellas, desde muy remotos tiempos, el respeto y la dignidad que aún se desconocen en el Sur y en el Oriente.

Lo Sagrado

Hay en Venner no pocas dosis de anti-cristianismo, y la impronta de Nietzsche quizá sea en él muy fuerte, dominante. En la misma línea que el filósofo alemán, el cristianismo es visto por nuestro Venner como una religión foránea, levantina, una suerte de virus asiático inoculado en el cuerpo antes sano de los “buenos bárbaros” europeos. La “bestia rubia”, así, habría quedado domesticada, enferma de impotencia y parálisis, con sus instintos guerreros apagados. El cristianismo sería, pues, el judaísmo para europeos, la avanzadilla del desierto, la invasión del monoteísmo feroz, enemigo de las imágenes (de entre ellas, la imagen desnuda del bello cuerpo humano), el prototipo de todo ulterior mundialismo. La Iglesia universal no reconocerá color de piel o fronteras nacionales, todos iguales ante Dios, todos nivelados pues, y de rodillas ante su poder supremo.

Esta actitud “neopagana” ha influido mucho sobre los autores tempranos de la llamada “Nueva Derecha”, para los que D. Venner es una fuente de inspiración, si no un pionero o padre fundador. Sin embargo esta escuela de pensamiento, que tan buenos servicios ha prestado en la crítica (o “trituración”, como diría Gustavo Bueno) de la idea enteriza de Humanidad, o de Derechos Humanos universales, no ha podido avanzar en una crítica trituradora de la idea misma de Cristianismo. ¿Qué significa esa “comunidad universal” de creyentes, realmente? Desde un punto de vista emic, amén de ecuménico, un evangelista, un cristiano copto, un católico, un teólogo de la liberación… todos serían miembros de esa misma Comunidad, cuyas iglesias y autoridades serían accidentes. Pero ese sólo es un punto de vista interno, subjetivo, particular, en modo alguno compartido por otros cristianos o por otros observadores. Y lo mismo podríamos decir a lo largo de la historia: ¿Llamamos “cristianismo”, por igual, a la actitud de los primeros siete siglos, el cristianismo fuertemente ascético, levantino, de los primeros padres, y al cristianismo nórdico y guerrero de la Reconquista Española, al de las Cruzadas, al de la Conquista de las Indias? A mí me parece, francamente, que no es lícito hacer eso. No, a no ser que nos comprometamos nosotros mismos con una determinada teología, sustancialista, que insista en dogmatizar sobre la unidad de tan diversas actitudes y credos saltando por encima de siglos, naciones, coyunturas. En ese sentido, resulta clarificador el pensamiento de Oswald Spengler. Morfológicamente, esto es, atendiendo a la cultura o civilización que vive una religión, encontramos dos grandes (e irreductibles) cristianismos.

El cristianismo levantino, asiático, “arábigo” en su esencia y repleto de pseudomorfosis clásicas, es el primer cristianismo ascético: huye del mundo, invoca una visión célibe, monástica y levítica del mundo, renuncia a la vida, es masoquista y anhela la muerte.

El segundo cristianismo, el fáustico, específicamente europeo-nórdico. Geográficamente es ubicado en las selvas centroeuropeas y nórdicas, en torno al siglo X, coincidiendo con el inicio del arte románico. Su preludio estaría en la germanidad católica de los carolingios, aunque quizá Spengler no era buen conocedor del papel desempeñado por el Reino Asturiano (siglos VIII-IX), de pequeñas dimensiones en comparación con el Imperio de Carlomagno, pero ya del todo fáustico en su empeño de “ser nosotros”, en su empeño de resistir al alógeno y en no mezclarse con él. Las palabras que la Crónica de Alfonso III de Asturias pone en boca de Pelayo en su parlamento con el colaboracionista Oppas, vendido al moro, son de lo más revelador: “…despreciamos esta muchedumbre de paganos y jamás nos mezclaremos con ellos”. Esa gente que se formó a partir de Covadonga, o de Poitiers, en las Cortes de Oviedo o de Aquisgrán ya eran cristianos fáusticos.

La caballería medieval llegó a ser, así, tan fundacional o más que la clerecía a la hora de crear una nueva civilización. La civilización del cristianismo fáustico. La espada larga del guerrero del Medievo, hincada en la tierra, ya era La Cruz. Julius Evola señaló la dialéctica, nunca la fusión ni subordinación, entre dos cristianismos y dos poderes, a saber, el caballeresco y el sacerdotal, dialéctica nunca del todo resuelta, y que encuentra su expresión clarísima en la lucha entre gibelinos y güelfos en la Italia del norte. Más que dos fases temporales, cristianismo levantino y cristianismo fáustico, tenemos aquí más bien dos principios que lucharon férreamente entre sí a lo largo de los mil años de Medievo. La Edad Moderna y su “separación” de poderes, laico y religioso, supondrá el principio del fin de una estructura que, con tensiones, se mantuvo en forma ante el islam y otras amenazas bárbaras entre el siglo VIII y el XVIII. Mientras la Edad Moderna conservó una élite que supo enfrentarse a la Muerte y afirmó su voluntad de señorío, la Civilización Europea fue fiel a sus más arcaicos fundamentos, que se podrían remontar a unos 30.000 años de historia. Pero hoy todo aparece muy cambiado.

Mundialismo

Hoy nos encontramos en plena crisis de fundamentos de Europa. Hoy vemos a través de trampas y espejismos, cuando no a través de vapores anestésicos e intoxicación. Vemos un mundo “occidentalizado”, creyendo que esto fue obra triunfal, apoteósica, de una Gran Europa. En realidad fueron dos imperios contingentes, primero el Británico, después los E.E.U.U. , los que “mundializaron el mundo”, vale decir, los que sometieron a todos los pueblos de la tierra al dictado del Mercado, los que iniciaron la mesiánica tarea de convertir toda la naturaleza y toda la humanidad a la condición de mercancía. Los pueblos de todos los credos y razas adoptaron cáscaras y máscaras de “Occidente” (no necesariamente de Europa) que les resultaran más funcionales en su “modernización”. Pero este proceso no tiene nada que ver con un triunfo de Europa. Más bien revela su ruina y destrucción de la manera más cruda.

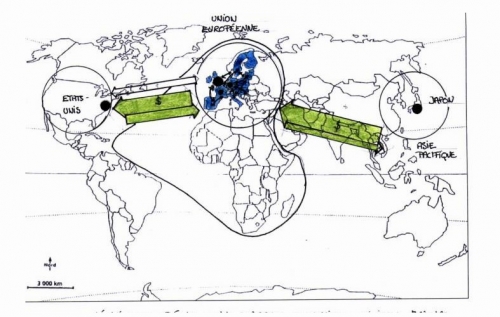

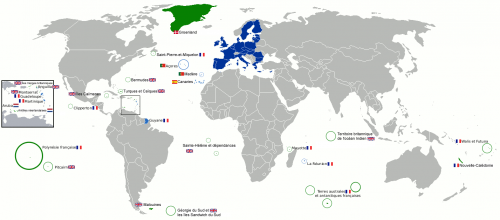

La falta de unión de los pueblos de Europa, y la usurpación de las respectivas soberanías nacionales a favor de organismos supra-nacionales (UE, ONU, FMI…) y en pro de tratados impuestos por los yanquis, revela todavía el status quo creado en 1945. Pero lo revela con gran retraso y desajustes, porque el “imperio” ruso es indisociable del concierto europeo, pese a todos los intentos norteamericanos por evitarlo, y es un “imperio” al que nunca se le va a poder marginar. Y hay una gran inadecuación también porque hoy salen a escena muchas otras potencias en el mundo que, por un lógico e inexorable horror vacui, extienden su influencia ante el inevitable declinar norteamericano. La fuerte islamización que está sufriendo nuestro continente es consecuencia directa de esta “administración” colonialista que los E.E.U.U. han ejercido tras la derrota del III Reich. Desde la precipitada descolonización que sucedió al término de la Gran Guerra, pasando por la desestabilización del mundo árabe, y la creación de grupos y corrientes terroristas, siempre la mano larga de Washington ha perjudicado notoriamente a Europa. Las oleadas de emigrantes y refugiados (muchos de éstos sólo son refugiados por el nombre) guardan relación directa con la falta de autoridad soberana de la propia UE y de sus miembros, al haberse dejado someter a unas supuestas “normas” internacionales absolutas de acogida y de derechos humanos que en ningún otro punto del planeta se interpretan de esa manera. De forma convergente, la destructiva erosión de la familia, las nociones de patria, deber, sacrificio, lealtad, llevada a cabo por una intensa ingeniería social sufragada ampliamente desde las instancias de la Alta Finanza, especialmente yanqui, contribuyen a esa imagen de derrota, decadencia, laxitud, que el europeo de nuestro tiempo ofrece ante toda la invasión planificada.

Las instituciones europeas no han servido jamás para reforzar una identidad colectiva supra-nacional, antes bien, han servido para implantar una sumisión de nuestras naciones a los poderes financieros transnacionales. Washington, a diferencia de Roma, no puede civilizar nada. Washington, a semejanza de Cartago, sólo extiende el culto al becerro de oro y a la deshumanización de los hombres, que no otro es el destino del Imperio de la Economía Capitalista, convertir todo lo humano y natural en mercancía. Las naciones, y los propios imperios, hoy son sólo contingentes e instrumentales: mandan los señores del dinero, y el instrumento para “civilizar”, el Estado, cada vez arroja una imagen más cínica, menos sacra, más mendaz e insostenible, porque ese Estado nacional ya no protege a los pueblos que lo fundaron, no defiende fronteras, no conserva la cultura propia, no sirve como educador ni como coadyuvante a la educación.

La clave: crianza

La clave: crianza

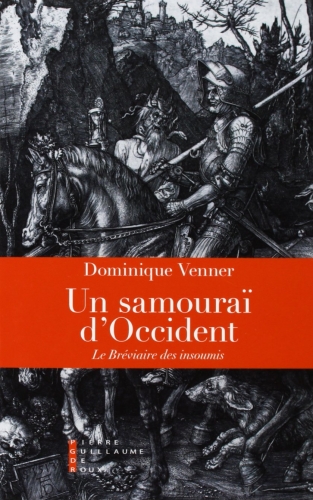

Como anexo a Un Samurái de Occidente. Breviario de Insumisos (Versión española en Ediciones Fides, 2016) figura una serie de máximas a seguir, dentro del plano estrictamente individual, familiar y comunitario. Son las viejas reglas del “saber vivir”, protegiendo al hombre de todas esas influencias nefastas que vienen de la ingeniería social alógena, del “marxismo cultural” trasplantado con enorme éxito desde las universidades yanquis a la vieja Europa. Leer libros, volver a los clásicos. Contactar con la naturaleza, practicar la reflexión en silencio, amar el silencio. Transmitir los valores eternos a los niños. Criarlos con amor, orgullo, aprecio por lo que son, amor por el “Nosotros Somos”. Y somos así, hijos de Homero. Descendientes de Grecia, Roma, Germania, Celtia. Hijos de España, de Francia, de Alemania, etc., y de nuestras patrias chicas también. Hemos de saber transmitir a nuestros hijos que este suelo que pisan es suyo, y que ningún recién llegado, ultra-subvencionado por ONGS, Fundaciones o Tramas mundiales se lo puede arrebatar. Que su identidad, su manera de entender el mundo, su espíritu entero están ligados a una tierra, cuya defensa sigue siendo cosa sagrada, y que en esa tierra miles de generaciones de ancestros han muerto y dado su sangre para que ellos, los niños europeos del porvenir, sigan aquí, orgullosos de un pasado y anhelantes de un porvenir. Al margen de cualquier receta política inmediata, en este libro de Venner y en esta serie de máximas que contiene, se encierra la clave de nuestro porvenir. Cómo hemos de hacernos cargo de la educación de nuestros niños para que ellos sigan siendo herederos de Homero, o herederos de aquellos pueblos que hace muchos siglos se enseñorearon de una península que ya nunca más fue apéndice de Asia o de África. Con las armas hemos detenido invasiones en Maratón, en Covadonga, en Poitiers, en Lepanto, en Viena… pero con la crianza de los niños es como de nuevo volveremos a ser libres, como podremos ganar o recobrar un destino.

Celle-ci naît à Vichy en 1902 et y meurt en 1943, ce qui pourrait faire penser à une existence tranquille. C’est tout au contraire un parcours semé d’aventures qui caractérise cette femme dont la première passion est le sculpture. Elle est l’élève et le modèle d’Antoine Bourdelle. Elle obtient une première consécration artistique en 1931 à la faveur d’une exposition de ses œuvres au musée du Luxembourg.

Celle-ci naît à Vichy en 1902 et y meurt en 1943, ce qui pourrait faire penser à une existence tranquille. C’est tout au contraire un parcours semé d’aventures qui caractérise cette femme dont la première passion est le sculpture. Elle est l’élève et le modèle d’Antoine Bourdelle. Elle obtient une première consécration artistique en 1931 à la faveur d’une exposition de ses œuvres au musée du Luxembourg. Voici Terne sortant de prison, disculpé et attendu dans un taxi par son épouse qui lui pardonne son aventure extra-conjugale. « Terne avait appris ce matin de bonne heure qu’il était libre et pouvait rentrer chez lui. La levée d’écrou avait eu lieu. Grisonnant, le teint sali par l’insomnie, le colonel paraissait très vieux, marchant lentement, tête basse, le long du corridor froid et sombre. Le gardien lui avait rendu ses effet. C’est-à-dire son col, sa cravate et ses lacets de soulier. Il tenait à la main le sac de toilette en cuir dont les coins s’étaient usés dans les carlingues d’avions. Terne passa la grande voûte d’entrée et se trouva dans la rue la plus lugubre de Paris.

Voici Terne sortant de prison, disculpé et attendu dans un taxi par son épouse qui lui pardonne son aventure extra-conjugale. « Terne avait appris ce matin de bonne heure qu’il était libre et pouvait rentrer chez lui. La levée d’écrou avait eu lieu. Grisonnant, le teint sali par l’insomnie, le colonel paraissait très vieux, marchant lentement, tête basse, le long du corridor froid et sombre. Le gardien lui avait rendu ses effet. C’est-à-dire son col, sa cravate et ses lacets de soulier. Il tenait à la main le sac de toilette en cuir dont les coins s’étaient usés dans les carlingues d’avions. Terne passa la grande voûte d’entrée et se trouva dans la rue la plus lugubre de Paris.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Franck Buleux: Écrire une biographie sur Savitri Devi, c’est surtout avoir la capacité préalable, et nécessaire, d’éloigner de son propre esprit la reductio ad hitlerum dont elle a fait – et fait toujours – l’objet et, il faut bien le dire, dans laquelle elle a baigné de son plein gré. Toutefois, refuser de réduire une personne à un mythe même convenu – et accepté -est l’essence même du respect de la nature humaine, par définition complexe.

Franck Buleux: Écrire une biographie sur Savitri Devi, c’est surtout avoir la capacité préalable, et nécessaire, d’éloigner de son propre esprit la reductio ad hitlerum dont elle a fait – et fait toujours – l’objet et, il faut bien le dire, dans laquelle elle a baigné de son plein gré. Toutefois, refuser de réduire une personne à un mythe même convenu – et accepté -est l’essence même du respect de la nature humaine, par définition complexe.

Le lieu de la mort de Jean Nicolas Marcetteau de Brem, né le 2 août 1935, est un tragique clin d’œil pour ce défenseur de la civilisation chrétienne européenne. Sous-lieutenant parachutiste, il combat en Algérie et, sous les ordres du colonel Château-Jobert, futur doctrinaire « contrerévolutionnaire », participe à l’intervention de Suez en novembre 1956.

Le lieu de la mort de Jean Nicolas Marcetteau de Brem, né le 2 août 1935, est un tragique clin d’œil pour ce défenseur de la civilisation chrétienne européenne. Sous-lieutenant parachutiste, il combat en Algérie et, sous les ordres du colonel Château-Jobert, futur doctrinaire « contrerévolutionnaire », participe à l’intervention de Suez en novembre 1956. Des cinq parties, la dernière est la plus courte et la moins aboutie. Il faut préciser que Jean de Brem fut tué en pleine correction du premier jeu d’épreuves. Il prévoyait en outre un troisième volume dans lequel il eût exposé sa vision européenne. Avait-il des notes ? Ses proches ont-ils conservé ses brouillons ? Par cet ouvrage, il voulait « exalter les martyrs et les grands capitaines qui ont installé sur le monde la domination de l’Europe [… et] dénoncer les apprentis sorciers qui ont provoqué le recul de l’Occident et préparent maintenant son écrasement total (p. 12) ».

Des cinq parties, la dernière est la plus courte et la moins aboutie. Il faut préciser que Jean de Brem fut tué en pleine correction du premier jeu d’épreuves. Il prévoyait en outre un troisième volume dans lequel il eût exposé sa vision européenne. Avait-il des notes ? Ses proches ont-ils conservé ses brouillons ? Par cet ouvrage, il voulait « exalter les martyrs et les grands capitaines qui ont installé sur le monde la domination de l’Europe [… et] dénoncer les apprentis sorciers qui ont provoqué le recul de l’Occident et préparent maintenant son écrasement total (p. 12) ».

La mujer

La mujer

La clave: crianza

La clave: crianza

Après avoir écrit Le totalitarisme économique il y a quelques années (Éditions L’Æncre), vous récidivez cette fois avec Le Syllogisme économique… Pourquoi ?

Après avoir écrit Le totalitarisme économique il y a quelques années (Éditions L’Æncre), vous récidivez cette fois avec Le Syllogisme économique… Pourquoi ? Que signifie votre titre Le Syllogisme économique ? Il peut apparaître un peu abscons…

Que signifie votre titre Le Syllogisme économique ? Il peut apparaître un peu abscons… BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

Lo sorprendente es la capacidad de los dragones de unir lo positivo y lo negativo. Matan a los seres humanos, pero son capaces de resucitarles, y devuelven la vida a un ser que está mucho más abajo en la evolución. Por otro lado, vemos que poco significa la vida humana, según el cuento, menos que la de un pájaro. El cuento está lleno de contrastes. Uno de ellos es el personaje del soldado – dragón: asesino y salvador a la vez. Ya la misma ciudad, el espacio en el que se desarrolla la acción está lleno de contradicciones. La ciudad arde, pero está helada. Tenemos las dos fuerzas ancestrales luchando. Estamos en invierno, y la ciudad está congelada, muerta, parada. Al mismo tiempo, el fuego de la revolución la despierta, “ la hace vivir “. Las llamas derriten el hielo, que es la capa que oprime todo, pero también queman, matan.

Lo sorprendente es la capacidad de los dragones de unir lo positivo y lo negativo. Matan a los seres humanos, pero son capaces de resucitarles, y devuelven la vida a un ser que está mucho más abajo en la evolución. Por otro lado, vemos que poco significa la vida humana, según el cuento, menos que la de un pájaro. El cuento está lleno de contrastes. Uno de ellos es el personaje del soldado – dragón: asesino y salvador a la vez. Ya la misma ciudad, el espacio en el que se desarrolla la acción está lleno de contradicciones. La ciudad arde, pero está helada. Tenemos las dos fuerzas ancestrales luchando. Estamos en invierno, y la ciudad está congelada, muerta, parada. Al mismo tiempo, el fuego de la revolución la despierta, “ la hace vivir “. Las llamas derriten el hielo, que es la capa que oprime todo, pero también queman, matan.

Ludwig Klages est né à Hanovre le 10 décembre 1872. Après des études de physique-chimie, de psychologie et de philosophie, il va fonder en compagnie du sculpteur Hans Busse et Georg Meyer l’Association allemande de graphologie en 1884. Klages sera d’ailleurs mondialement connu pour son travail sur la caractérologie. Son œuvre comporte une part philosophique importante, nourrie de la pensée de Bergson, de Bachofen et de la Lebensphilosophie de Nietzsche. À notre plus grand regret, l’ouvrage capital de Ludwig Klages, Geist als Widersacher der Seele (« L’esprit comme antagoniste de l’âme ») n’est pas pour l’heure disponible en français. Gilbert Merlio nous en résume la ligne directrice dans la préface de l’édition française de Mensch und Erde de Ludwig Klages : « Au logocentrisme triomphant depuis les Lumières, il y oppose son “ biocentrisme ” ou son panvitalisme. Comme tout bon philosophe de la vie, il part de l’opposition entre l’esprit et la vie. Mais il la formule autrement : l’âme est ce qui relie l’homme au macrocosme et lui donne accès à des expériences et des visions archétypales. L’esprit est une conscience de soi “ acosmique ” et au service exclusif d’une volonté qui cherche à façonner la réalité à son image. Comme Spengler au sein de ses “ hautes cultures ”, Klages voit à l’œuvre dans l’histoire une sorte de “ dialectique de la raison ”. Les grandes civilisations naissent de la collaboration de l’âme et de l’esprit. Mais lorsque l’esprit s’émancipe, son action réifiante, qui ne conçoit la nature que comme une matière rationnellement exploitable, coupe l’homme de ses racines cosmiques et devient dangereuse pour l’humanité. C’est ce qui se passe dans la civilisation industrielle moderne (pp. 10-11). »

Ludwig Klages est né à Hanovre le 10 décembre 1872. Après des études de physique-chimie, de psychologie et de philosophie, il va fonder en compagnie du sculpteur Hans Busse et Georg Meyer l’Association allemande de graphologie en 1884. Klages sera d’ailleurs mondialement connu pour son travail sur la caractérologie. Son œuvre comporte une part philosophique importante, nourrie de la pensée de Bergson, de Bachofen et de la Lebensphilosophie de Nietzsche. À notre plus grand regret, l’ouvrage capital de Ludwig Klages, Geist als Widersacher der Seele (« L’esprit comme antagoniste de l’âme ») n’est pas pour l’heure disponible en français. Gilbert Merlio nous en résume la ligne directrice dans la préface de l’édition française de Mensch und Erde de Ludwig Klages : « Au logocentrisme triomphant depuis les Lumières, il y oppose son “ biocentrisme ” ou son panvitalisme. Comme tout bon philosophe de la vie, il part de l’opposition entre l’esprit et la vie. Mais il la formule autrement : l’âme est ce qui relie l’homme au macrocosme et lui donne accès à des expériences et des visions archétypales. L’esprit est une conscience de soi “ acosmique ” et au service exclusif d’une volonté qui cherche à façonner la réalité à son image. Comme Spengler au sein de ses “ hautes cultures ”, Klages voit à l’œuvre dans l’histoire une sorte de “ dialectique de la raison ”. Les grandes civilisations naissent de la collaboration de l’âme et de l’esprit. Mais lorsque l’esprit s’émancipe, son action réifiante, qui ne conçoit la nature que comme une matière rationnellement exploitable, coupe l’homme de ses racines cosmiques et devient dangereuse pour l’humanité. C’est ce qui se passe dans la civilisation industrielle moderne (pp. 10-11). »

Aristide Leucate propose surtout la biographie intellectuelle d’un des plus grands penseurs du XXe siècle. Juriste de formation, universitaire de haut vol, Carl Schmitt est un Prussien de l’Ouest en référence à ces terres rhénanes remises à la Prusse par le traité de Vienne en 1814 – 1815. Francophone et latiniste, ce catholique intransigeant admira toujours l’Espagne et tout particulièrement son Âge d’Or. Il n’est pas fortuit si sa fille unique, Amina, épousa en 1957 un professeur de droit de nationalité espagnole, ancien membre de la Phalange, Alfonso Otero Varela. Ses quatre petits-enfants sont donc des citoyens espagnols.

Aristide Leucate propose surtout la biographie intellectuelle d’un des plus grands penseurs du XXe siècle. Juriste de formation, universitaire de haut vol, Carl Schmitt est un Prussien de l’Ouest en référence à ces terres rhénanes remises à la Prusse par le traité de Vienne en 1814 – 1815. Francophone et latiniste, ce catholique intransigeant admira toujours l’Espagne et tout particulièrement son Âge d’Or. Il n’est pas fortuit si sa fille unique, Amina, épousa en 1957 un professeur de droit de nationalité espagnole, ancien membre de la Phalange, Alfonso Otero Varela. Ses quatre petits-enfants sont donc des citoyens espagnols.

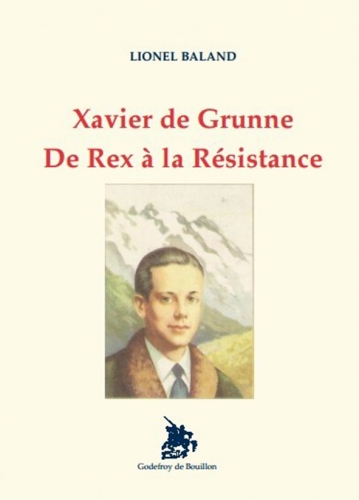

Qui est Xavier de Grunne ?

Qui est Xavier de Grunne ? Pierre Nothomb, fondateur au cours des années 1920 des Jeunesses nationales, a été inquiété à plusieurs reprises durant la guerre par les Allemands pour ses actes de résistance. La Légion Nationale, organisation nationaliste belge fondée en 1922 et qui devient ensuite un mouvement d’Ordre nouveau qui affronte physiquement les milices socialistes et communistes, entre dès le début de l’occupation dans la Résistance. Plusieurs de ses membres sont fusillés par les Allemands et son dirigeant, l’avocat Paul Hoornaert, meurt en déportation. Un certain nombre de rexistes ou d’anciens rexistes se sont également retrouvés dans la Résistance. L’écrivain Robert du Bois de Vroylande, ainsi que le rédacteur en chef du quotidien rexiste Le Pays Réel et membre du Conseil politique du mouvement rexiste Hubert d’Ydewalle, qui ont tous deux rompu avec Rex avant la guerre, meurent en déportation. Le Mouvement National Royaliste (Nationale Koninklijke Beweging), une des organisations de résistance du pays, est fondé par des rexistes restés fidèles au Roi Léopold III. Ajoutons que les intellectuels adeptes de l’Ordre nouveau et professeurs d’université Fernand Desonay et Charles Terlinden se sont retrouvés eux aussi dans la Résistance.

Pierre Nothomb, fondateur au cours des années 1920 des Jeunesses nationales, a été inquiété à plusieurs reprises durant la guerre par les Allemands pour ses actes de résistance. La Légion Nationale, organisation nationaliste belge fondée en 1922 et qui devient ensuite un mouvement d’Ordre nouveau qui affronte physiquement les milices socialistes et communistes, entre dès le début de l’occupation dans la Résistance. Plusieurs de ses membres sont fusillés par les Allemands et son dirigeant, l’avocat Paul Hoornaert, meurt en déportation. Un certain nombre de rexistes ou d’anciens rexistes se sont également retrouvés dans la Résistance. L’écrivain Robert du Bois de Vroylande, ainsi que le rédacteur en chef du quotidien rexiste Le Pays Réel et membre du Conseil politique du mouvement rexiste Hubert d’Ydewalle, qui ont tous deux rompu avec Rex avant la guerre, meurent en déportation. Le Mouvement National Royaliste (Nationale Koninklijke Beweging), une des organisations de résistance du pays, est fondé par des rexistes restés fidèles au Roi Léopold III. Ajoutons que les intellectuels adeptes de l’Ordre nouveau et professeurs d’université Fernand Desonay et Charles Terlinden se sont retrouvés eux aussi dans la Résistance. Contrairement à ce qui a été souvent écrit, il apparaît que Xavier de Grunne est resté lié à Rex jusqu’en 1939, et que la rupture annoncée en 1937 au sein de l’ouvrage de Xavier de Grunne intitulé Pourquoi je suis séparé de Rex ? est purement stratégique afin de disposer de la liberté de pouvoir critiquer l’Église qui attaque Rex, tout en ne froissant pas les électeurs rexistes qui sont pour la plupart des catholiques convaincus.

Contrairement à ce qui a été souvent écrit, il apparaît que Xavier de Grunne est resté lié à Rex jusqu’en 1939, et que la rupture annoncée en 1937 au sein de l’ouvrage de Xavier de Grunne intitulé Pourquoi je suis séparé de Rex ? est purement stratégique afin de disposer de la liberté de pouvoir critiquer l’Église qui attaque Rex, tout en ne froissant pas les électeurs rexistes qui sont pour la plupart des catholiques convaincus.

Europe Maxima :

Europe Maxima :

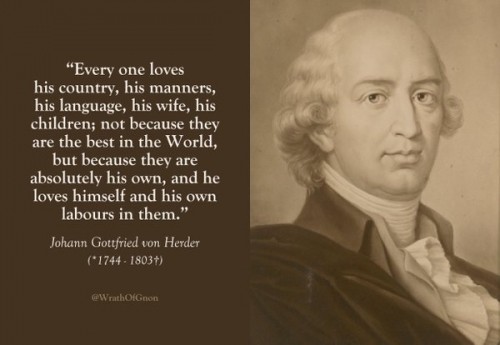

Johann Gottfried Herder was an 18th-century German philosopher, theologian, translator, and critic. He wrote on many subjects: political philosophy, philosophy of mind, philosophy of history, metaphysics, linguistics, philology, art, religion, mythology, and music. He influenced several philosophers and his ideas form the basis of the modern disciplines of linguistics and cultural anthropology.

Johann Gottfried Herder was an 18th-century German philosopher, theologian, translator, and critic. He wrote on many subjects: political philosophy, philosophy of mind, philosophy of history, metaphysics, linguistics, philology, art, religion, mythology, and music. He influenced several philosophers and his ideas form the basis of the modern disciplines of linguistics and cultural anthropology. Herder believed that “wild” peoples produced literature that was more lively, lyrical, and free. The ancients were constantly forced to confront nature, which imbued their art and poetry with a vitality that modern men lack. He mentions in the essay that he read Ossian while standing on a ship’s deck during a rough storm and writes that “in the midst of such experiences the Old Norse singers and the bards emerge from your reading entirely unlike anything you might experience in a professor’s classroom.” The direct contact with the elements at sea and the imminent possibility of danger and death approximated the circumstances that originally gave rise to epic poetry.

Herder believed that “wild” peoples produced literature that was more lively, lyrical, and free. The ancients were constantly forced to confront nature, which imbued their art and poetry with a vitality that modern men lack. He mentions in the essay that he read Ossian while standing on a ship’s deck during a rough storm and writes that “in the midst of such experiences the Old Norse singers and the bards emerge from your reading entirely unlike anything you might experience in a professor’s classroom.” The direct contact with the elements at sea and the imminent possibility of danger and death approximated the circumstances that originally gave rise to epic poetry.

Dans son texte, « Le retour de la vraie Droite », l’auteur revient en premier lieu sur l’ascension culturelle de la Gauche et conqtate que « les idéaux de l’Occident ont subi une inversion totale, et des idées qui se situaient initialement à la périphérie de l’extrême gauche ont été élevées au rang de normes sociales qui prévalent aujourd’hui dans l’éducation, les médias, les institutions gouvernementales et les ONG privées (p. 2) ». Un tel résultat, nous explique l’auteur, n’aurait pas pu être possible sans « les sociologues et philosophes marxistes de l’Institut für Sozialforschung de Francfort [qui], au début du XXe siècle, visaient, au travers de la conception de la philosophie et leur analyse sociale sélective, à saper la confiance dans les valeurs et hiérarchies traditionnelles (p. 2) ». Sans doute que d’autres facteurs sont rentrés en ligne de compte concernant l’involution de l’Occident, et non pas uniquement des facteurs politiques, mais cela ne rentre peut-être pas dans la grille de lecture de l’auteur – ce qui n’enlève rien, par ailleurs, à la justesse de ses propos.

Dans son texte, « Le retour de la vraie Droite », l’auteur revient en premier lieu sur l’ascension culturelle de la Gauche et conqtate que « les idéaux de l’Occident ont subi une inversion totale, et des idées qui se situaient initialement à la périphérie de l’extrême gauche ont été élevées au rang de normes sociales qui prévalent aujourd’hui dans l’éducation, les médias, les institutions gouvernementales et les ONG privées (p. 2) ». Un tel résultat, nous explique l’auteur, n’aurait pas pu être possible sans « les sociologues et philosophes marxistes de l’Institut für Sozialforschung de Francfort [qui], au début du XXe siècle, visaient, au travers de la conception de la philosophie et leur analyse sociale sélective, à saper la confiance dans les valeurs et hiérarchies traditionnelles (p. 2) ». Sans doute que d’autres facteurs sont rentrés en ligne de compte concernant l’involution de l’Occident, et non pas uniquement des facteurs politiques, mais cela ne rentre peut-être pas dans la grille de lecture de l’auteur – ce qui n’enlève rien, par ailleurs, à la justesse de ses propos.

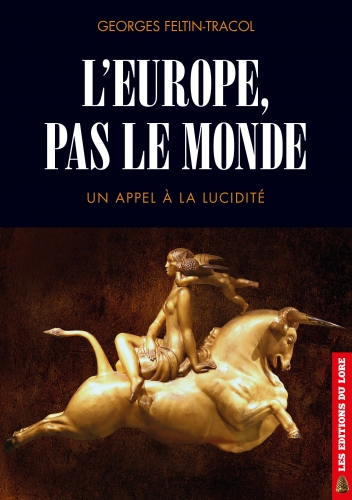

Publié à l’origine en hongrois fin 2012 en tant qu’anthologie des articles d’Evola sur la jeunesse et la Droite, A Handbook For Right-Wing Youth (Un manuel pour la jeunesse de Droite) est maintenant disponible grâce à Arktos en anglais. Nous espérons qu’une version française verra le jour tôt ou tard. En effet, l’influence d’Evola sur la désormais célèbre Nouvelle Droite française et tous ses héritiers (des identitaires aux militants nationalistes-révolutionnaires et traditionalistes radicaux), sans oublier le fondateur du présent site, Georges Feltin-Tracol (4), et certains contributeurs tels Daniel Cologne (5) et votre serviteur lui-même, est tout simplement énorme.

Publié à l’origine en hongrois fin 2012 en tant qu’anthologie des articles d’Evola sur la jeunesse et la Droite, A Handbook For Right-Wing Youth (Un manuel pour la jeunesse de Droite) est maintenant disponible grâce à Arktos en anglais. Nous espérons qu’une version française verra le jour tôt ou tard. En effet, l’influence d’Evola sur la désormais célèbre Nouvelle Droite française et tous ses héritiers (des identitaires aux militants nationalistes-révolutionnaires et traditionalistes radicaux), sans oublier le fondateur du présent site, Georges Feltin-Tracol (4), et certains contributeurs tels Daniel Cologne (5) et votre serviteur lui-même, est tout simplement énorme.

Recensé : Paulin Ismard,

Recensé : Paulin Ismard,

Hélas, une partie non négligeable des livres de René Guénon ne sont plus disponible, notamment ceux édités par les Éditions Traditionnelles. Il fallait donc chiner chez les libraires ou sur le Net afin de trouver, parfois à des prix prohibitifs, certains ouvrages. Mais ça c’était avant, car les éditons Omnia Veritas (1) viennent de rééditer les dix-sept ouvrages majeurs de René Guénon ainsi que quelques recueils posthumes tels Études sur l’hindouisme (2). C’est un véritable plaisir de redécouvre certains travaux de Guénon comme L’erreur spirite (3), Aperçus sur l’ésotérisme chrétien (4) ou L’homme et son devenir selon le Vêdânta (5) pour un rapport qualité/prix plus que correct.

Hélas, une partie non négligeable des livres de René Guénon ne sont plus disponible, notamment ceux édités par les Éditions Traditionnelles. Il fallait donc chiner chez les libraires ou sur le Net afin de trouver, parfois à des prix prohibitifs, certains ouvrages. Mais ça c’était avant, car les éditons Omnia Veritas (1) viennent de rééditer les dix-sept ouvrages majeurs de René Guénon ainsi que quelques recueils posthumes tels Études sur l’hindouisme (2). C’est un véritable plaisir de redécouvre certains travaux de Guénon comme L’erreur spirite (3), Aperçus sur l’ésotérisme chrétien (4) ou L’homme et son devenir selon le Vêdânta (5) pour un rapport qualité/prix plus que correct.

The narrator, Mizoguchi, is physically weak, ugly in appearance, and afflicted with a stutter. This isolates him from others, and he becomes a solitary, brooding child. He first learns of the Golden Temple from his father, a frail country priest, and the image of the temple and its beauty becomes for him an idée fixe. The young Mizoguchi worships his vision of temple, but there are omens of what is to come. When a naval cadet visits his village and notices his stutter, Mizoguchi is resentful and retaliates by defacing the cadet’s prized scabbard. From the beginning, he realizes that the beauty of the temple represents an unattainable ideal: “if beauty really did exist there, it meant that my own existence was a thing estranged from beauty” (21). Over time, this seed in his mind metastasizes and begins to consume him.

The narrator, Mizoguchi, is physically weak, ugly in appearance, and afflicted with a stutter. This isolates him from others, and he becomes a solitary, brooding child. He first learns of the Golden Temple from his father, a frail country priest, and the image of the temple and its beauty becomes for him an idée fixe. The young Mizoguchi worships his vision of temple, but there are omens of what is to come. When a naval cadet visits his village and notices his stutter, Mizoguchi is resentful and retaliates by defacing the cadet’s prized scabbard. From the beginning, he realizes that the beauty of the temple represents an unattainable ideal: “if beauty really did exist there, it meant that my own existence was a thing estranged from beauty” (21). Over time, this seed in his mind metastasizes and begins to consume him. All human beings possess a will to power in the Nietzschean sense. This finds its highest expression in self-actualization and self-mastery, and in the achievements of great artists, thinkers, and leaders, but in its lower forms is embodied by the desire of defective beings to assert themselves at all costs. This is manifested in Mizoguchi’s desire to destroy the temple, which intensifies in proportion to his realization that he will never be able to possess it or approach its beauty.

All human beings possess a will to power in the Nietzschean sense. This finds its highest expression in self-actualization and self-mastery, and in the achievements of great artists, thinkers, and leaders, but in its lower forms is embodied by the desire of defective beings to assert themselves at all costs. This is manifested in Mizoguchi’s desire to destroy the temple, which intensifies in proportion to his realization that he will never be able to possess it or approach its beauty.