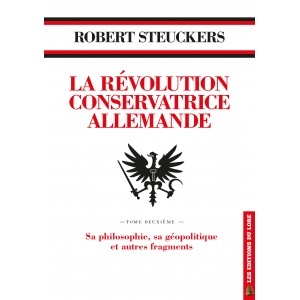

Fruit d'un travail long de plusieurs années, Europa est une trilogie consacrée à l'Europe, analysée sous l'angle géopolitique. Porté par le temps et l'espace longs, le travail de Robert Steuckers a pour ambition de fournir des solutions à son désenclavement. Tétanisée, prise en étau entre une Asie inaccessible et une Amérique hégémonique, l'Europe est également prisonnière de son univers mental, l’empêchant de prendre conscience d'elle-même et inhibant tout réflexe de puissance ou même de survie. Et comme nous l'explique Robert Steuckers, c'est précisément la position précaire de l'Europe, petit promontoire à l’extrême ouest du continent eurasiatique, qui façonna l'histoire de l'Europe et la mentalité européenne.

Pour toute commande du volume:

https://editionsbios.fr/auteur/robert-steuckers

De la méditation de notre histoire et analysant les rapports de force animant le monde contemporain, Robert Steuckers recherche les pistes d'une renaissance européenne, tant culturelle que géopolitique et nous livre ici le résultats de ses réflexions. Europa est un plaidoyer civilisationnel comme il en existe encore trop peu aujourd'hui. De nos plus lointains ancêtres à la conquête de l'espace, l'esprit qui doit nous animer est contenu dans ces trois tomes dont le SOCLE vous livre à présent la critique positive.

Par Gwendal Crom, pour le SOCLE

Selon la formule consacrée, on ne présente plus Robert Steuckers. Aux côtés d’Alain de Benoist, de Guillaume Faye et de Dominique Venner, Robert Steuckers fait partie des piliers de la « Nouvelle Droite » dont le mouvement identitaire dans son ensemble revendique aujourd’hui l’héritage.

Après avoir participé à l’aventure du GRECE, Robert Steuckers va fonder Synergies européennes, réorientant la pensée de la « Nouvelle Droite » vers la géopolitique et cherchant à tisser de nouvelles solidarités à travers toute l’Europe.

Il est donc deux sujets, deux préoccupations qui constituent le cœur de la pensée de Robert Steuckers : l’Europe et la géopolitique. Deux sujets qui en vérité n’en forment qu’un car comme l'auteur l’explique lors de sa conférence lilloise du 9 mars 2019, l’Europe est une civilisation politique, fortement déterminée par son environnement, climatique, géographique certes, mais aussi humain. Les menaces qu’ont fait et font toujours peser ses voisins sur l’Europe ont fortement modelé l’histoire, la mentalité de nos peuples. C’est pourquoi Robert Steuckers nous en averti d’emblée, penser l’Europe comme un isolat qui se limiterait à l’actuelle Union Européenne est une grave erreur. Le plus grand des maux dont a souffert l’Europe à travers l’histoire est son enclavement. S’il ne fallait donc retenir qu’un seul terme à même de résumer l’ambition pour l’Europe de Robert Steuckers, ce serait celui de « désenclavement ». Car comme il le souligne, l’Europe a chaque fois été en retrait, en position de faiblesse, lorsqu’elle était enclavée. Rappelant les figures de Marco Polo et d’Ivan le terrible ou la découverte de l’Amérique, Robert Steuckers nous montre que l’Europe ne fut jamais grande que lorsqu’elle brisa cet enclavement. Comme nous le verrons par la suite, l’Europe souffrira longtemps de ses divisions et de ses égoïsmes. Sept siècles pour reconquérir totalement l’Espagne, deux siècles entre la prise des Balkans par les Ottomans et la bataille de Lépante. Et à chaque fois, une Europe dont les souverains s’écharpent, se désintéressant du contrôle de la méditerranée, abandonnant la Hongrie et Constantinople, complotant les uns contre les autres (culminant dans l’ignominie avec l’alliance franco-turque de 1536 établie entre François 1er et Soliman le magnifique). Au-delà des avertissements que nous livre la méditation de l’histoire et que Robert Steuckers partage avec nous, l’auteur cherche donc les pistes de notre désenclavement.

Europa compile ainsi plusieurs dizaines de textes et d’interventions de Robert Steuckers consacrés à l’histoire et la destiné de notre continent. Le tout est divisé en trois tomes. Le premier, Valeurs et racines profondes de l’Europe, se fixe pour but de lister les caractéristiques, les valeurs de l’esprit européen nées durant l’Antiquité. Pour Robert Steuckers, il s’agira donc pour tout travail métapolitique de revivifier ces valeurs dans le cœur des Européens pour permettre leur renaissance et ainsi de renouer avec la puissance. On ne manquera de remarquer ici que l’esprit européen, à rebours de son enclavement géographique actuel, est comme enclavé à l’extérieur. Il n’a pas su tel Ulysse revenir chez lui, à la source qui l’a vue naître, condamné ainsi à vagabonder de par le monde, s’extasiant sur ce qu’il n’est pas, se revendiquant de grands principes et concepts désincarnés, impersonnels. Ainsi devons-nous revenir à nous-mêmes pour repartir à l’assaut du monde. Non pour le dominer mais pour que notre horizon, qu’il soit géopolitique ou mental cesse d’être un mur.

Le second tome, appelé De l’Eurasie aux périphéries, une géopolitique continentale, poursuit cette volonté de désenclavement. Conscient que ce sont les grands espaces et les grands ensembles qui fondent la marche du monde et les rapports de forces, Robert Steuckers en appelle à une grande politique eurasiatique, prolongée par une démarche géopolitique multipolaire bienveillante envers les espaces perse, indien et chinois.

Le troisième tome : L’Europe, un balcon sur le monde, analyse en profondeur les grands ensembles civilisationnels auxquels est confronté l’Europe. Des Balkans au Pacifique, ce tour du monde historique et géopolitique est l’occasion pour le lecteur de prendre conscience que l’Europe n’est qu’un sous-continent, à l’extrême-ouest du continent eurasiatique, que le monde au-delà de ses marches (de plus en plus mal défendues qui plus est) tourne et fait tourner des masses de plus en plus grandes, qu’elles soient démographiques, économiques, industrielles, scientifiques. Prendre conscience que derrière ce mur que nous voulons abattre se trouve un monde (des mondes) auquel il faudra être préparé.

La présente critique positive se concentrera sur le premier tome, dont le titre est nous le rappelons : Valeurs et racines profondes de l’Europe. Nous traiterons les deux tomes suivants lors de prochaines critiques positives.

Toute la démarche de Robert Steuckers se fait sur le temps et l’espace longs. Il s’agit de trouver les permanences qui permettent de penser le présent, non pour vouloir répéter à l’identique les gestes et les situations d’autrefois mais pour trouver l’inspiration, les exemples permettant de se confronter au monde comme nos ancêtres surent le faire. Et comme nous l’avions dit en introduction de cette critique positive, pour Robert Steuckers, les valeurs européennes sont en grande partie d’essence (géo) politique, façonnées, dictées par ses environnements interne comme externe. Ainsi le rappelle l’auteur page 15 : « L’identité géopolitique européenne est donc ce combat plurimillénaire pour des frontières stables et « membrées », pour le libre passage vers le cœur de l’Eurasie, qu’avait réclamé Urbain II à Clermont-Ferrand en prêchant la première croisade. L’identité culturelle européenne est cette culture militaire, cet art de la chevalerie, hérités des héros de l’ère avestique. L’identité culturelle européenne est cette volonté d’organiser l’espace, l’ager des Romains, de lui imprégner une marque définitive. Mais aujourd’hui, où en est-on ? Quelle est notre situation objective ? ».

Nous parlons de géopolitique, donc de rapport de forces, donc de grands espaces. La notion d’empire est donc centrale pour comprendre la pensée de Robert Steuckers et plus généralement la marche du monde. Cette notion d’empire, fondamentale, trouvera son expression dans l’Empire romain sous nos latitudes, avec l’empire sassanide parthe en Perse et l’empire Gupta en Inde. Ces trois empires formant une chaîne de l’Atlantique à l’océan indien, empire qui s’effondreront devant les Huns, les Arabes, les Mongols et les Turcs. Effondrement qui privera l’Europe d’accès à l’Asie comme durant le Moyen-âge et la Renaissance.

Mais aujourd’hui, quid de la notion d’empire ? Elle est plus que jamais d’actualité. Parler d’empire américain a un sens mais pas exactement celui auquel on pourrait s’attendre. En effet, tels les Romains autrefois, les Américains ont compris l’importance de contrôler les grands axes de communications et les centres névralgiques avec entre autres les Balkans et le Danube (nécessaires pour avoir accès à l’Asie). Tels les Romains, la volonté des Américains se veut bien évidemment hégémonique mais il n’en reste pas moins que de l’avis même de certains hauts responsables américains, ce n’est pas aux Romains que les Américains doivent être comparés mais bel et bien aux Mongols. Certains s’étonneront de cette comparaison et pourtant… Page 7 peut-on ainsi lire : « Brzezinski n’a pas hésité à dire que les Américains avaient pour but d’imiter les Mongols : de consolider une hégémonie économique et militaire sans gérer ni administrer le territoire, sans le mailler correctement à la façon des Romains et des Parthes. L’Amérique a inventé l’hégémonie irresponsable, alors que les trois grands empires juxtaposés des Romains, des Parthes et des Gupta visaient à une organisation optimale du territoire, une consolidation définitive, dont les traces sont encore perceptibles aujourd’hui, même dans les provinces les plus reculées de l’empire romain : le mur d’Hadrien, les thermes de Bath, le tracé des villes de Timgad et de Lambèze en Afrique du Nord sont autant de témoignages archéologiques de la volonté de marquer durablement le territoire, de hisser peuples et tribus à un niveau de civilisation élevé, de type urbain ou agricole mais toujours sédentaire. Car cela aussi, c’est l’identité essentielle de l’Europe. La volonté d’organiser, d’assurer une paix féconde et durable, demeure le modèle impérial de l’Europe, un modèle qui est le contraire diamétral de ce que proposent les Américains aujourd’hui, par la voix de Brzezinski. Rien de tel du côté des Mongols, modèles des Américains aujourd’hui. Nulle trace sur les territoires qu’ils ont soumis de merveilles architecturales comme le pont du Gard. Nulle trace d’un urbanisme paradigmatique. Nulle trace de routes. La dynamique nomade des tribus hunniques, mongoles et turques n’aboutit à aucun ordre territorial cohérent, même si elle vise une domination universelle. Elle ne propose aucun « nomos » de la Terre. Et face à cette absence d’organisation romaine ou parthe, Brzezinski se montre admiratif et écrit : « Seul l’extraordinaire empire mongol approche notre définition de la puissance mondiale ». »

Ainsi l’Europe doit-elle revenir à la notion fondamentale d’empire et pouvoir opposer un empire européen à l’empire américain « mongolomorphe ». Et cela, pas uniquement pour des raisons de rapport de force. En effet, seul un empire permettrait d’articuler les différentes composantes, qu’elles soient culturelles ou politiques de l’Europe. Un empire étant fondé par définition sur l’agglomération de plusieurs peuples, il serait la solution au problème de transition politique dont ne savent plus sortir les Européens, bloqué entre le fédéralisme sans Etat ni gouvernement central de l’UE et le retour en arrière, abusivement appelé souverainiste, que portent les mouvements populistes d’Europe. Comme l’explique bien Gérard Dussouy dans Contre l’Europe de Bruxelles, fonder un Etat européen, il n’existe point de souveraineté sans puissance. Et comme le rappelle Robert Steuckers en ouverture du chapitre X : « L’horizon du politique, de tout dynamisme politique constructif, n’est plus l’Etat-nation fermé, qu’il soit centralisé ou fédéral, mais les limites géopolitiques du continent européen ». L’empire européen donnerait à notre continent la masse critique démographique, économique, industrielle et financière lui permettant de renouer avec la puissance et donc la souveraineté. Un empire européen articulé selon le principe de subsidiarité, un empire empreint d’une véritable verticalité, incarné dans les peuples et l’histoire de l’Europe.

Mais vouloir la puissance pour la puissance serait une erreur, Robert Steuckers nous le rappelle. Tout projet européen doit avoir pour horizon le désenclavement de notre continent. Ainsi, voici pour l’auteur les priorités que devrait se fixer un empire européen en termes géopolitiques:

Reprendre le contrôle ou s’assurer un accès :

- Au Danube

- Au Caucase (avec la Russie)

- Au Cachemire (avec la Russie et l’Inde)

Faire refluer les puissances concurrentes :

- Dans les Balkans

- Sur le Danube (troupes américaines)

- A Chypre (expulsion des Turcs)

Et pour les mêmes raisons :

- Aider les Kurdes et les Arméniens contre les Turcs et leurs alliés

- Faire de l’Inde un partenaire privilégié en particulier dans sa lutte contre le Pakistan et son allié étasunien.

- Adopter une véritable politique spatiale (satellites) et maritime (tant d’un point de vue économique que militaire)

- Affirmer une véritable indépendance militaire

- Détricoter les archaïsmes de l’UE qui empêchent l’Europe de renouer avec la puissance

A présent, penchons-nous sur les recommandations de Robert Steuckers en termes d’organisation du pouvoir politique. Quelle forme devrait prendre cet empire européen selon lui ?

Comme dit précédemment, il s’agit pour Robert Steuckers d’alléger la bureaucratie européenne et de recentrer le pouvoir européen sur les missions pour lesquelles il sera plus compétent que les Etats seuls et notamment l’armée, la diplomatie et la monnaie, trois leviers de souveraineté fondamentaux permettant d’assurer l’indépendance de l’Europe. Sur les autres tâches, ce doit être aux Etats ou aux régions de décider. Subsidiarité encore une fois. Robert Steuckers nous parle ici de ce qu’il appelle la conjonction « Unité législative – pluralité administrative ». Et à ceux qui craindraient que les Etats d’Europe perdent ainsi toute souveraineté, Robert Steuckers prend le cas de l’Allemagne en exemple. En effet, si toute personne suivant un tant soit peu la politique connait le Bundestag, la plupart ne savent que rarement ce qu’est le Bundesrat et son rôle dans la politique allemande. Si le Bundestag est le parlement fédéral qui exerce le pouvoir législatif et élit le chancelier fédéral, le Bundesrat constitue la chambre des régions (les fameux Länder). Toute initiative législative doit être présentée au Bundesrat avant de l’être devant le Bundestag. De plus, et c’est la chose la plus remarquable qu’il nous faut retenir, c’est que le Bundestag a droit de veto absolu sur les propositions de législation relevant de son autorité et dispose d’un veto suspensif sur tout autre type de législation. Un tel mode de fonctionnement serait ici parfaitement adapté à un Etat européen qui laissera le pouvoir aux Etats. Il s’agira alors de garder le parlement européen actuel en tant que parlement fédéral et de créer une chambre des nations qui, par le biais de la majorité de ses membres, pourrait stopper toute loi qui ne serait pas dans l’intérêt de l’ensemble des nations européennes. Un tel dispositif parlementaire permettrait d’allier efficacité et respect des souverainetés nationales tout en empêchant qu’une minorité de pays bloquent l’ensemble de l’Europe. Car oui, le droit de veto serait collectif et ne serait pas donné individuellement à chaque Etat. A chacun d’être cohérent. Il n’existe pas de différence d’un point de vue politique entre l’absence d’Europe et une Europe des nations qui seraient totalement indépendantes les unes des autres.

Robert Steuckers a bien conscience que dépasser les antagonismes nationaux, les intérêts égoïstes de nos gouvernements sera long et difficile. La pensée européenne elle aussi est enclavée, enclavée à l’intérieur de ses nombreuses frontières qui sont autant les symboles de gloires passées que d’un futur perclus. Beaucoup des nôtres sont encore incapables de sortir du paradigme stato-national, confondent (sciemment ou non) Europe et Union Européenne, Union Européenne et véritable gouvernement européen. Beaucoup ne comprennent pas que le génie français par exemple est ce qui permettait à notre chère nation de faire la différence face à des adversaires à sa taille mais n’est en aucun cas ce qui donne à David le pouvoir de terrasser Goliath. Beaucoup ne comprennent pas que les recettes d’hier ne s’appliquent pas à demain. Seul notre environnement et les capacités dont nous disposons peuvent dicter ce qui nous sera possible d’accomplir comme le rang que nous pourrons atteindre. Et donc de dicter la politique que nous devons mener pour rester souverains. Ne seront souverains que des Européens, qu’ils soient Français, Allemands, Lituaniens ou Italiens. Mais individuellement il n’y aura pas de souveraineté pour eux et ils seront condamné à se mettre sous la férule d’un des grands blocs qui domineront demain le monde multipolaire qui se dessine sous nos yeux chaque jour un peu plus.

Robert Steuckers a bien conscience que dépasser les antagonismes nationaux, les intérêts égoïstes de nos gouvernements sera long et difficile. La pensée européenne elle aussi est enclavée, enclavée à l’intérieur de ses nombreuses frontières qui sont autant les symboles de gloires passées que d’un futur perclus. Beaucoup des nôtres sont encore incapables de sortir du paradigme stato-national, confondent (sciemment ou non) Europe et Union Européenne, Union Européenne et véritable gouvernement européen. Beaucoup ne comprennent pas que le génie français par exemple est ce qui permettait à notre chère nation de faire la différence face à des adversaires à sa taille mais n’est en aucun cas ce qui donne à David le pouvoir de terrasser Goliath. Beaucoup ne comprennent pas que les recettes d’hier ne s’appliquent pas à demain. Seul notre environnement et les capacités dont nous disposons peuvent dicter ce qui nous sera possible d’accomplir comme le rang que nous pourrons atteindre. Et donc de dicter la politique que nous devons mener pour rester souverains. Ne seront souverains que des Européens, qu’ils soient Français, Allemands, Lituaniens ou Italiens. Mais individuellement il n’y aura pas de souveraineté pour eux et ils seront condamné à se mettre sous la férule d’un des grands blocs qui domineront demain le monde multipolaire qui se dessine sous nos yeux chaque jour un peu plus.

Une fois un tel Etat mis en place donc, une fois qu’une véritable volonté impériale animera l’Europe, quelles devront être les grandes décisions, les grandes orientations qu’il devra prendre ?

Tout d’abord, tout ce qui permettra d’assurer son indépendance. Cela implique une armée puissante passant par le développement de son industrie de l’armement et de l’Eurocorps qui permettra une sortie de l’OTAN, une politique spatiale (y compris et surtout militaire) et maritime ambitieuses, un aménagement du territoire, une indépendance énergétique passant entre autres par une diversification des sources d’énergie et un partenariat stratégique avec la Russie. Impériale, l’Europe pourra à nouveau envisager la géopolitique avec un point de vue plus pragmatique, à l’exemple de celui des Chinois, à rebours de l’universalisme américain que suivent aujourd’hui les Européens. Page 244, Robert Steuckers rappelle les grands principes qu’appliquent encore aujourd’hui les Chinois en matière de géopolitique :

«

- Aucune immixtion d’Etats tiers dans les affaires intérieures d’un autre Etat. Cela signifie que l’idéologie des droits de l’homme ne peut être utilisée pour susciter des conflits au sein d’un Etat tiers. Le général Löser qui, immédiatement avant la chute du mur, militait en Allemagne pour une neutralisation de la zone centre-européenne (Mitteleuropa), défendait des points de vue similaires ;

- Respect de la souveraineté des Etats existants ;

- Ne jamais agir pour ébranler les fondements sur lesquels reposaient les stabilités des Etats ;

- Continuer à travailler à la coexistence pacifique ;

- Garantir à chaque peuple la liberté de façonner à sa guise son propre système économique

»

En termes économiques justemment, Robert Steuckers préconise d’abandonner le libéralisme effréné pour un ordo-libéralisme où l’Etat européen aurait toujours le dernier mot et dont l’inspiration générale serait l’investissement plutôt que la spéculation. Toute politique économique doit être un instrument de puissance comme le rappelle Robert Steuckers qui cite le cas de Bruno Gollnisch qui (page 242) : « a proposé une politique européenne selon trois axes : premièrement, soutenir Airbus, afin de développer une industrie aéronautique européenne indépendante de l’Amérique ; deuxièmement, développer « Aérospace » afin de doter l’Europe d’un système satellitaire propre ; troisièmement, soutenir toutes les recherches en matière énergétique afin de délivrer l’Europe de la tutelle des consortia pétroliers dirigés par les Etats-Unis. Un programme aussi clair constitue indubitablement un pas dans la bonne direction ». Rien de bien étonnant de la part de cet homme politique car celui qui fait sien le principe de souverainisme sera naturellement amené à penser en termes européens.

Mais, et c’est également ce qui doit être retenu de cet ouvrage, Robert Steuckers appelle à faire l’Europe sur le savoir et la culture plutôt que sur l’économie. Ne serait-ce que parce que les intérêts individuels de chaque état européen ne convergent pas nécessairement. Robert Steuckers nous assène une vérité que l’on serait bien en mal de croire tant elle est paradoxale : les Européens d’aujourd’hui ont plus de mal à communiquer que les Européens d’hier. Certes, nous avons intensifié nos échanges économiques, bâti des géants industriels tels Airbus et Ariane, certes nous avons mis en place de nombreux programmes d’échange et de coopération dont l’un des plus emblématiques exemples est bien évidemment Erasmus mais les Européens ayant perdu en substance, il nous est bien difficile de partager quoi que ce soit de véritablement profond. Il y a encore de cela quelques décennies, tous les Européens éduqués avaient fait leurs humanités et avaient reçu l’enseignement du grec et du latin. Le grec et le latin soit les deux langues mères de notre civilisation. Aussi vrai qu’une langue offre un rapport spécifique au monde (car l’on ne pense pas exactement de la même manière en anglais ou en français, en allemand ou en espagnol) la connaissance de ces langues impliquait nécessairement et également d’avoir lu les textes qui les portaient. Et les jeunes Européens d’alors lisaient des poèmes de la Rome antique, l’Iliade et l’Odyssée, les textes décrivant la vie des Romains ou des Spartiates. Un imaginaire, une mémoire commune se dessinaient alors, par-delà les différentes histoires nationales et les antagonismes qui parfois nous séparaient. Et dans cet imaginaire et cette mémoire surgissaient des exemples à suivre ! Qui aujourd’hui lit encore De viris illustribus urbis Romae ?

Pour Robert Steuckers (page 195) : « Pour sortir de ce paradoxe, de cette impasse, l’Europe devrait pouvoir parier sur la culture, sur nos universités, sur un retour aux racines communes de notre civilisation et ensuite, dans un deuxième temps, se donner une arme militaire et diplomatique commune pour s’imposer comme bloc sur la scène internationale. Les fonctions juridiques-sacerdotales et militaires-défensives sont plus à même de faire rapidement l’Europe, à moindre frais et sans lourdeur administratives. La fonction appelée par définition à gérer un divers sans cesse mouvant, soumis à des aléas naturels, climatologiques, conjoncturels et circonstanciels : vouloir à tout prix harmoniser et homogénéiser cette fonction est un véritable travail de Sisyphe. Jamais on n’en viendra à bout. Les fonctions juridiques-administratives, la défense et l’illustration d’un patrimoine culturel à l’échelle d’une civilisation, l’écolage d’une caste de diplomates capables de comprendre le destin global du continent, l’élaboration d’un droit constitutionnel respectant les réalités locales tout en s’inscrivant dans les traditions européennes de fédéralisme et de subsidiarité, la formation d’officiers comprenant que les guerres inter-européennes ne peuvent déboucher que sur des carnages inutiles, la création d’une marine et d’un réseau de satellites militaires et civils sont des tâches qui visent le long terme. Et qui peuvent susciter les enthousiasmes mais non les mépris, car tout ce qui est procédurier et administratif, trop simplement gestionnaire, suscite le mépris… »

Le message est clair. Il faut sortir de l’administratif, du purement technique, du monde de la norme et de la réglementation. Ce n’est pas ainsi que l’on érige et que l’on préserve une civilisation. Ce n’est pas ainsi que l’on peut partir à la conquête de soi et du monde. Il faut se lancer dans de vastes politiques d’innovation, d’aménagement du territoire, lever une armée pan-européenne dirigée par des officiers conscient du monde tel qu’il est et non tel qu’il fut. Et pour emporter l’adhésion des foules, pour que l’Europe enflamme enfin le cœur de ses enfants, il faut miser toujours et encore sur la communication entre eux, intensifier les échanges entre jeunes Européens, faire des agences d’information européennes sur les sujets fondamentaux : économie, géopolitique, recherche, etc. Tous les grands défis qui nous font face doivent être traités sous l’angle européen car ces défis nous menacent collectivement. Il faut enfin, et nous conclurons sur ce point, réhabiliter l’homme politique. Car il ne faut pas tomber dans le piège que nous tend l’ultralibéralisme. Celui-ci ayant désarmé la plupart de nos représentants, les laissant sans pouvoir ni utilité, il serait stupide d’en déduire (et c’est le but, conscient ou non, de l’idéologie libérale) que l’homme politique est inutile par essence. Il faut, nous dit Robert Steuckers, si nous voulons reprendre le pouvoir, remettre sur un piédestal la figure de l’homme politique, incarnation de la « vertu », non pas au sens moral mais au sens romain du terme. C’est-à-dire, celle qui découle du vir, « l’homme mûr justement animé par la force physique et morale qui sied à un civis, à un citoyen romain, à un zoon politikon. » Et cela ne se fera que par une éducation comme les jeunes Romains de l’antiquité en recevaient. Une éducation centrée sur les humanités, destinée à forger des citoyens, soient des hommes animés de courage politique et prêt à servir la cité.

En conclusion, que retenir ? Que tout est à rebâtir mais que rien ne serait sans doute plus simple, plus naturellement réalisable que ce grand projet d’empire européen auquel nous convie Robert Steuckers. Prolongement historique et essentiel de notre continent, l’empire européen nous permettra de reprendre le cours de l’histoire, de la faire à nouveau plutôt que de la subir comme depuis maintenant plusieurs décennies. Cette Europe aura pour tâche d’élever à la conscience civilisationnel les jeunes Européens de demain et de se désenclaver à l’Est par un partenariat stratégique avec la Russie et à l’ouest en rejetant toute ingérence américaine. Ce monde multipolaire qui se lève aujourd’hui fera une place aux nôtres s’il le mérite. A nous de cultiver ce qui fit de nous ce que nous fûmes : des combattants, des chercheurs de vérité, des artistes, des conquérants, des hommes de sciences, des administrateurs hors-pairs, des poètes et des philosophes. A nous de cultiver ces forces impérissables dans le cœur de tout bon Européen : la grandeur et l’audace qui y mène.

Pour le SOCLE :

- Il nous faut un empire Européen. Subsidiariste, fédéral, enraciné, animé par une véritable politique de souveraineté.

- « Désenclavement » doit rester le maitre-mot de toute vision européenne de la puissance. L’Europe se condamne à la mort si elle ne parvient pas à briser les étaux américains et turcs, et à s’assurer un accès au reste du monde. L’Europe doit donc nouer des partenariats stratégiques, vitaux avec l’Inde, la Russie, l’Iran.

- Il faut prendre conscience que l’Europe est menacée sur tous les fronts par les USA et que l’UE même est un outil de désunion créé par les Américains.

- La volonté d’Europe ne date pas d’hier. Elle résulte d’une conscience aigüe d’appartenir à une civilisation commune et des menaces extérieures pesant sur elles. L’histoire montre que l’Europe a chaque fois chèrement payé ses divisions.

- Il faut refonder anthropologiquement l’Europe. Par le retour de la vertu au sens romain du terme, par l’apprentissage d’une culture non-universaliste commune (latin, grec autrefois), par les échanges entre Européens, par l’européanisation des problématiques économiques, politiques, scientifiques, etc. et en se protégeant de l’influence culturelle néfaste des USA. Nous devons repenser notre spécificité et la protéger.

Avec la démission larmoyante du gouvernement de l’« hélicolo » Nicolas Hulot à bout de nerf et la confirmation sur le meilleur racket possible des contribuables, victimes de la ponction à la source, l’événement éditorial de cette Rentrée est pour le site Europe Maxima la parution aux éditions Fides d’Elementos para un pensamiento extremo de notre rédacteur en chef, Georges Feltin-Tracol.

Avec la démission larmoyante du gouvernement de l’« hélicolo » Nicolas Hulot à bout de nerf et la confirmation sur le meilleur racket possible des contribuables, victimes de la ponction à la source, l’événement éditorial de cette Rentrée est pour le site Europe Maxima la parution aux éditions Fides d’Elementos para un pensamiento extremo de notre rédacteur en chef, Georges Feltin-Tracol.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

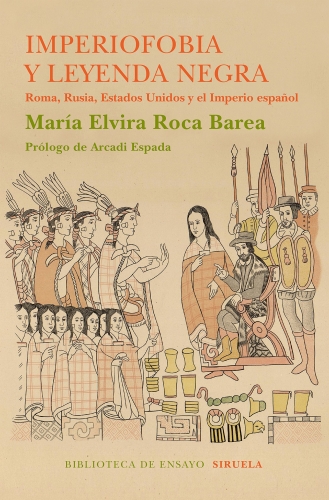

Acabo de consultar la web de Siruela y veo que ya va por la 18ª edición, y el número de reseñas y entrevistas a la autora se multiplica desde su salida. Si escribo esta breve reseña no es por otro motivo que el de compartir sensaciones y reflexiones, animar a su lectura, recomendar el estudio serio y objetivo de la Historia, la de España y la del mundo, y cerrar el paso a toda suerte de racismo.

Acabo de consultar la web de Siruela y veo que ya va por la 18ª edición, y el número de reseñas y entrevistas a la autora se multiplica desde su salida. Si escribo esta breve reseña no es por otro motivo que el de compartir sensaciones y reflexiones, animar a su lectura, recomendar el estudio serio y objetivo de la Historia, la de España y la del mundo, y cerrar el paso a toda suerte de racismo. Luteranos y calvinistas no fueron mejores en su intolerancia, como demuestra la señora Roca, antes bien, fueron especialmente fanáticos en sus orígenes, y traidores a la civilización en la que se insertaron, aliándose con los turcos y prefiriendo el yugo de éstos, al yugo suave del Imperio carolino. La historia les juzgará, pues ahora son justamente esos países intolerantes y catolicofóbicos los que han hecho de la "tolerancia" su religión o sucedáneo de religión. Y ahora sí, deshecho ese Imperio universal que extendiera una civilización católica, tienen al "turco", o algún análogo suyo, metido dentro, destrozándoles en sus entrañas.

Luteranos y calvinistas no fueron mejores en su intolerancia, como demuestra la señora Roca, antes bien, fueron especialmente fanáticos en sus orígenes, y traidores a la civilización en la que se insertaron, aliándose con los turcos y prefiriendo el yugo de éstos, al yugo suave del Imperio carolino. La historia les juzgará, pues ahora son justamente esos países intolerantes y catolicofóbicos los que han hecho de la "tolerancia" su religión o sucedáneo de religión. Y ahora sí, deshecho ese Imperio universal que extendiera una civilización católica, tienen al "turco", o algún análogo suyo, metido dentro, destrozándoles en sus entrañas.

Robert Steuckers a bien conscience que dépasser les antagonismes nationaux, les intérêts égoïstes de nos gouvernements sera long et difficile. La pensée européenne elle aussi est enclavée, enclavée à l’intérieur de ses nombreuses frontières qui sont autant les symboles de gloires passées que d’un futur perclus. Beaucoup des nôtres sont encore incapables de sortir du paradigme stato-national, confondent (sciemment ou non) Europe et Union Européenne, Union Européenne et véritable gouvernement européen. Beaucoup ne comprennent pas que le génie français par exemple est ce qui permettait à notre chère nation de faire la différence face à des adversaires à sa taille mais n’est en aucun cas ce qui donne à David le pouvoir de terrasser Goliath. Beaucoup ne comprennent pas que les recettes d’hier ne s’appliquent pas à demain. Seul notre environnement et les capacités dont nous disposons peuvent dicter ce qui nous sera possible d’accomplir comme le rang que nous pourrons atteindre. Et donc de dicter la politique que nous devons mener pour rester souverains. Ne seront souverains que des Européens, qu’ils soient Français, Allemands, Lituaniens ou Italiens. Mais individuellement il n’y aura pas de souveraineté pour eux et ils seront condamné à se mettre sous la férule d’un des grands blocs qui domineront demain le monde multipolaire qui se dessine sous nos yeux chaque jour un peu plus.

Robert Steuckers a bien conscience que dépasser les antagonismes nationaux, les intérêts égoïstes de nos gouvernements sera long et difficile. La pensée européenne elle aussi est enclavée, enclavée à l’intérieur de ses nombreuses frontières qui sont autant les symboles de gloires passées que d’un futur perclus. Beaucoup des nôtres sont encore incapables de sortir du paradigme stato-national, confondent (sciemment ou non) Europe et Union Européenne, Union Européenne et véritable gouvernement européen. Beaucoup ne comprennent pas que le génie français par exemple est ce qui permettait à notre chère nation de faire la différence face à des adversaires à sa taille mais n’est en aucun cas ce qui donne à David le pouvoir de terrasser Goliath. Beaucoup ne comprennent pas que les recettes d’hier ne s’appliquent pas à demain. Seul notre environnement et les capacités dont nous disposons peuvent dicter ce qui nous sera possible d’accomplir comme le rang que nous pourrons atteindre. Et donc de dicter la politique que nous devons mener pour rester souverains. Ne seront souverains que des Européens, qu’ils soient Français, Allemands, Lituaniens ou Italiens. Mais individuellement il n’y aura pas de souveraineté pour eux et ils seront condamné à se mettre sous la férule d’un des grands blocs qui domineront demain le monde multipolaire qui se dessine sous nos yeux chaque jour un peu plus.

Het probleem van zo’n essaybundel, waarin we naast Cliteur namen terugvinden als

Het probleem van zo’n essaybundel, waarin we naast Cliteur namen terugvinden als  Sid Lukkassen komt tot een andere conclusie: de culturele hegemonie van links moeten we laten voor wat ze is. We moeten compleet nieuwe, eigen media, netwerken en instellingen oprichten die niet ‘besmet’ zijn door het virus en voor echte vrijheid gaan: ‘De enige weg voorwaarts is dus het scheppen van een eigen thuishaven, een eigen Nieuwe Zuil met bijbehorende instituties en cultuurdragende organen. Die alternatieve media zijn volop aan het doorschieten, Doorbraak is er een van.

Sid Lukkassen komt tot een andere conclusie: de culturele hegemonie van links moeten we laten voor wat ze is. We moeten compleet nieuwe, eigen media, netwerken en instellingen oprichten die niet ‘besmet’ zijn door het virus en voor echte vrijheid gaan: ‘De enige weg voorwaarts is dus het scheppen van een eigen thuishaven, een eigen Nieuwe Zuil met bijbehorende instituties en cultuurdragende organen. Die alternatieve media zijn volop aan het doorschieten, Doorbraak is er een van.

Naipaul had a unique background. He was of Hindu Indian origins and grew up in the British Empire’s West Indian colony of Trinidad and Tobago. Naipaul wrote darkly of his region of birth, stating, “History is built around achievement and creation; and nothing was created in the West Indies.”

Naipaul had a unique background. He was of Hindu Indian origins and grew up in the British Empire’s West Indian colony of Trinidad and Tobago. Naipaul wrote darkly of his region of birth, stating, “History is built around achievement and creation; and nothing was created in the West Indies.” The arrival of Islam to the Sind is the disaster which keeps on giving.

The arrival of Islam to the Sind is the disaster which keeps on giving.

De eersten die de omslag maken zijn de oude Grieken in de klassieke Oudheid. Griekenland bestaat uit vele stadstaten, maar de zeemacht Athene en de landmacht Sparta steken in deze Griekse wereld boven allen uit. Het denken van de Grieken veranderde van een volk dat zich enkel met landbouw bezighield naar een zeemacht, omdat het op een gegeven moment het gehele oostelijke deel van de Middellandse zee ging beheersen. De Grieken waren opgesloten in deze context en ze misten de mankracht om hieruit te breken.

De eersten die de omslag maken zijn de oude Grieken in de klassieke Oudheid. Griekenland bestaat uit vele stadstaten, maar de zeemacht Athene en de landmacht Sparta steken in deze Griekse wereld boven allen uit. Het denken van de Grieken veranderde van een volk dat zich enkel met landbouw bezighield naar een zeemacht, omdat het op een gegeven moment het gehele oostelijke deel van de Middellandse zee ging beheersen. De Grieken waren opgesloten in deze context en ze misten de mankracht om hieruit te breken.

Quelle est votre définition du « cosmopolitisme », un mot qui, au XVIIIe siècle, à l’époque des Lumières, représentait le nec plus ultra : cela revenait alors, pour l’élite, à s’informer des autres cultures que celle de son pays d’origine ?

Quelle est votre définition du « cosmopolitisme », un mot qui, au XVIIIe siècle, à l’époque des Lumières, représentait le nec plus ultra : cela revenait alors, pour l’élite, à s’informer des autres cultures que celle de son pays d’origine ?

Los van het feit dat de “dreiging” om asiel aan te vragen in het buitenland als bepaalde mensen verkozen worden of als een land onafhankelijk wordt (een fenomeen dat zich sinds 1900 toch al zo’n 200 keer heeft voorgedaan in de wereld) tot de meest ridicule en zo goed als nooit uitgevoerde beloftes behoort, slaat de hele uitleg van Aerts nergens op. Voor zover ik weet behoren al die “kikkers” in Vlaanderen namelijk, net zoals Aerts zelf, tot dat belgië dat zich zo “bewust (...) [is] van die beperktheid”, zo “bereid” ook “intern en buiten de landsgrenzen iets op te steken”. Tenzij Aerts het bij zijn uitspraken over belgië alleen maar zou hebben over die onderdelen daarvan die niet Vlaams zijn, natuurlijk. Dat zou, gezien het feit dat de man nogal sterk op Frankrijk gericht is, niet eigenaardig zijn, maar als je met zo’n dédain over een bepaald onderdeel van je geliefde land spreekt, moet je ook niet raar opkijken dat dat onderdeel er vroeg of laat vandoor wil.

Los van het feit dat de “dreiging” om asiel aan te vragen in het buitenland als bepaalde mensen verkozen worden of als een land onafhankelijk wordt (een fenomeen dat zich sinds 1900 toch al zo’n 200 keer heeft voorgedaan in de wereld) tot de meest ridicule en zo goed als nooit uitgevoerde beloftes behoort, slaat de hele uitleg van Aerts nergens op. Voor zover ik weet behoren al die “kikkers” in Vlaanderen namelijk, net zoals Aerts zelf, tot dat belgië dat zich zo “bewust (...) [is] van die beperktheid”, zo “bereid” ook “intern en buiten de landsgrenzen iets op te steken”. Tenzij Aerts het bij zijn uitspraken over belgië alleen maar zou hebben over die onderdelen daarvan die niet Vlaams zijn, natuurlijk. Dat zou, gezien het feit dat de man nogal sterk op Frankrijk gericht is, niet eigenaardig zijn, maar als je met zo’n dédain over een bepaald onderdeel van je geliefde land spreekt, moet je ook niet raar opkijken dat dat onderdeel er vroeg of laat vandoor wil.

Au début de l’année 20151, lors d’une intervention au sein du Chicago Council on Foreign Relations, George Friedman de la société de renseignement américaine Stratfor a insisté sur l’intention des Etats-Unis de continuer à faire la guerre et comment, depuis un siècle, la politique américaine avait défini, de façon primordiale et doctrinale, l’empêchement d’une quelconque réconciliation entre l’Allemagne et la Russie. Cela concorde entièrement avec politique de guerre et la politique étrangère des Britanniques pour l’Europe, menées depuis plusieurs siècles conformément à la tradition et connue sous le nom d’«équilibre des forces». Actuellement cela correspond au déplacement dans le cadre de l’OTAN des Rapid Forces internationales vers l’Est jusqu’à la frontière russe.

Au début de l’année 20151, lors d’une intervention au sein du Chicago Council on Foreign Relations, George Friedman de la société de renseignement américaine Stratfor a insisté sur l’intention des Etats-Unis de continuer à faire la guerre et comment, depuis un siècle, la politique américaine avait défini, de façon primordiale et doctrinale, l’empêchement d’une quelconque réconciliation entre l’Allemagne et la Russie. Cela concorde entièrement avec politique de guerre et la politique étrangère des Britanniques pour l’Europe, menées depuis plusieurs siècles conformément à la tradition et connue sous le nom d’«équilibre des forces». Actuellement cela correspond au déplacement dans le cadre de l’OTAN des Rapid Forces internationales vers l’Est jusqu’à la frontière russe. Le projet chinois du réseau des Routes de la soie, peu considéré par les Etats-Unis, est vu comme une réponse aux questions urgentes de la communauté mondiale. L’Eurasie se rapproche et collabore dans ce programme d’infrastructure (One Belt One Road – OBOR). Des transports ferroviaires de Pékin à Duisbourg ont déjà lieu plusieurs fois par semaine. La Russie soutient ce projet. La Chine désire davantage de coopération non seulement sur le contient eurasiatique, mais dans tous les domaines et au bénéfice mutuel de tous les participants. Par le port de Gwadar, la Chine atteint l’océan Indien et inclut le Pakistan et l’Iran dans ce projet eurasiatique.

Le projet chinois du réseau des Routes de la soie, peu considéré par les Etats-Unis, est vu comme une réponse aux questions urgentes de la communauté mondiale. L’Eurasie se rapproche et collabore dans ce programme d’infrastructure (One Belt One Road – OBOR). Des transports ferroviaires de Pékin à Duisbourg ont déjà lieu plusieurs fois par semaine. La Russie soutient ce projet. La Chine désire davantage de coopération non seulement sur le contient eurasiatique, mais dans tous les domaines et au bénéfice mutuel de tous les participants. Par le port de Gwadar, la Chine atteint l’océan Indien et inclut le Pakistan et l’Iran dans ce projet eurasiatique.

On aura compris que ce texte n’est pas tendre à l’égard de ce que l’auteur qualifie de « chamboulement abject, un mouvement littéralement antisocial conduisant à l’institution d’un individu abstrait livré à la domination du Marché mondialisé… ». Il ajoute « Sous couvert d’un gauchisme de façade qui ne fut rien d’autre que la maladie sénile du crétinisme, Mai 68 fut le terreau d’un nouveau totalitarisme qui s’épanouit aujourd’hui avec un rare cynisme. Moins qu’une révolution, ce fut le début d’un long processus de pourrissement, de renversement des valeurs ».

On aura compris que ce texte n’est pas tendre à l’égard de ce que l’auteur qualifie de « chamboulement abject, un mouvement littéralement antisocial conduisant à l’institution d’un individu abstrait livré à la domination du Marché mondialisé… ». Il ajoute « Sous couvert d’un gauchisme de façade qui ne fut rien d’autre que la maladie sénile du crétinisme, Mai 68 fut le terreau d’un nouveau totalitarisme qui s’épanouit aujourd’hui avec un rare cynisme. Moins qu’une révolution, ce fut le début d’un long processus de pourrissement, de renversement des valeurs ».

Avec érudition et sérieux, Le Vigan brave les sentiers battus universitaires, évite l’addiction au verbiage jargonneux et se lance dans une série de digressions, d’élargissements et de références (Lao Tze, maître Eckhart, Balzac…) qui nous enchantent et balaient le sujet si vite qu’elles lui donnent une aura bien différente ! Si l’homme (le pauvre homme) est un être addictif (le travail, le sexe, Dieu…), l’addiction n’est-elle pas le royal sujet au sens alchimique, qui nécessiterait son Rabelais ou son Fulcanelli pour en parler ? Etant moi-même soumis à l’addiction des citations (car pourquoi écrire enfin, quand tant de gens brillants ou même géniaux le font mieux que vous ?), je citerai le texte de Pierre… On trouve ainsi le passage de la névrose à la dépression. Historiquement et freudiennement, cela sonne comme ça. Notre savant écrit : « Trop d’interdits, dans les sociétés traditionnelles, créaient des refoulements et des conflits intérieurs, mais trop peu de cadres, trop peu de disciplines venues de l’extérieur enferment l’individu dans un rêve de toute puissance. « Le sujet ne souffre d’aucune contrainte affective, mais se voit enserré dans la course haletante à la jouissance qui le voue à la dialectique ‘’dépression-antidépression’’ » [citant J. Arènes et N. Sarthou-Lajus]…

Avec érudition et sérieux, Le Vigan brave les sentiers battus universitaires, évite l’addiction au verbiage jargonneux et se lance dans une série de digressions, d’élargissements et de références (Lao Tze, maître Eckhart, Balzac…) qui nous enchantent et balaient le sujet si vite qu’elles lui donnent une aura bien différente ! Si l’homme (le pauvre homme) est un être addictif (le travail, le sexe, Dieu…), l’addiction n’est-elle pas le royal sujet au sens alchimique, qui nécessiterait son Rabelais ou son Fulcanelli pour en parler ? Etant moi-même soumis à l’addiction des citations (car pourquoi écrire enfin, quand tant de gens brillants ou même géniaux le font mieux que vous ?), je citerai le texte de Pierre… On trouve ainsi le passage de la névrose à la dépression. Historiquement et freudiennement, cela sonne comme ça. Notre savant écrit : « Trop d’interdits, dans les sociétés traditionnelles, créaient des refoulements et des conflits intérieurs, mais trop peu de cadres, trop peu de disciplines venues de l’extérieur enferment l’individu dans un rêve de toute puissance. « Le sujet ne souffre d’aucune contrainte affective, mais se voit enserré dans la course haletante à la jouissance qui le voue à la dialectique ‘’dépression-antidépression’’ » [citant J. Arènes et N. Sarthou-Lajus]…