Mika Ojakangas is a professor of political theory, teaching at the University of Jyväskylä in Finland. He has written a succinct and fairly comprehensive overview of ancient Greek thought on population policies and eugenics, or what he terms “biopolitics.” Ojakangas says:

In their books on politics, Plato and Aristotle do not only deal with all the central topics of biopolitics (sexual intercourse, marriage, pregnancy, childbirth, childcare, public health, education, birthrate, migration, immigration, economy, and so forth) from the political point of view, but for them these topics are the very keystone of politics and the art of government. At issue is not only a politics for which “the idea of governing people” is the leading idea but also a politics for which the question how “to organize life” (tou zên paraskeuên) (Plato, Statesman, 307e) is the most important question. (6)

The idea of regulating and cultivating human life, just as one would animal and plant life, is then not a Darwinian, eugenic, or Nazi modern innovation, but, as I have argued concerning Plato’s Republic, can be found in a highly developed form at the dawn of Western civilization. As Ojakangas says:

The idea of politics as control and regulation of the living in the name of the security, well-being and happiness of the state and its inhabitants is as old as Western political thought itself, originating in classical Greece. Greek political thought, as I will demonstrate in this book, is biopolitical to the bone. (1)

Greek thought had nothing to do with the modern obsessions with supposed “human rights” or “social contracts,” but took the good to mean the flourishing of the community, and of individuals as part of that community, as an actualization of the species’ potential: “In this biopolitical power-knowledge focusing on the living, to repeat, the point of departure is neither law, nor free will, nor a contract, or even a natural law, meaning an immutable moral rule. The point of departure is the natural life (phusis) of individuals and populations” (6). Okajangas notes: “for Plato and Aristotle politics was essentially biopolitics” (141).

In Ojakangas’ telling, Western biopolitical thought gradually declined in the ancient and medieval period. Whereas Aristotle and perhaps Plato had thought of natural law and the good as pertaining to a particular organism, the Stoics, Christians, and liberals posited a kind of a disembodied natural law:

This history is marked by several ruptures understood as obstacles preventing the adoption and diffusion of the Platonic-Aristotelian biopolitical model of politics – despite the influence these philosophers have otherwise had on Roman and Christian thought. Among these ruptures, we may include: the legalization of politics in the Roman Republic and the privatization of everyday life in the Roman Empire, but particularly the end of birth control, hostility towards the body, the sanctification of law, and the emergence of an entirely new kind of attitude to politics and earthly government in early Christianity. (7)

Ojakangas’ book has served to confirm my impression that, from an evolutionary point of view, the most relevant Western thinkers are found among the ancient Greeks, with a long sleep during the Roman Empire and the Middle Ages, a slow revival during the Renaissance and the Enlightenment, and a great climax heralded by Darwin, before being shut down again in 1945. The periods in which Western thought was eminently biopolitical — the fifth and fourth centuries B.C. and 1865 to 1945 — are perhaps surprisingly short in the grand scheme of things, having been swept away by pious Europeans’ recurring penchant for egalitarian and cosmopolitan ideologies. Okajangas also admirably puts ancient biopolitics in the wider context of Western thought, citing Spinoza, Nietzsche, Carl Schmitt, Heidegger, and others, as well as recent academic literature.

Ojakangas’ book has served to confirm my impression that, from an evolutionary point of view, the most relevant Western thinkers are found among the ancient Greeks, with a long sleep during the Roman Empire and the Middle Ages, a slow revival during the Renaissance and the Enlightenment, and a great climax heralded by Darwin, before being shut down again in 1945. The periods in which Western thought was eminently biopolitical — the fifth and fourth centuries B.C. and 1865 to 1945 — are perhaps surprisingly short in the grand scheme of things, having been swept away by pious Europeans’ recurring penchant for egalitarian and cosmopolitan ideologies. Okajangas also admirably puts ancient biopolitics in the wider context of Western thought, citing Spinoza, Nietzsche, Carl Schmitt, Heidegger, and others, as well as recent academic literature.

At the core of the work is a critique of Michel Foucault’s claim that biopolitics is a strictly modern phenomenon growing out of “Christian pastoral power.” Ojakangas, while sympathetic to Foucault, says the latter’s argument is “vague” (33) and unsubstantiated. Indeed, historically at least, Catholic countries with strong pastoral power tended precisely to be those in which eugenics was less popular, in contrast with Protestant ones.

It must be said that postmodernist pioneer Foucault is a strange starting point on the topic of biopolitics. As Ojakangas suggests, Foucault’s 1979 and 1980 lecture courses The Birth of Biopolitics and On the Government of the Living do not deal mainly with biopolitics at all, despite their titles (34–35). Indeed, Foucault actually lost rapidly lost interest in the topic.

Okajangas also criticizes Hannah Arendt for claiming that Aristotle posited a separation between the familial/natural life of the household (oikos) and that of the polis. In fact: “The Greek city-state was, to use Carl Schmitt’s infamous formulation, a total state — a state that intervenes, if it so wishes, in all possible matters, in economy and in all the other spheres of human existence” (17). Okajangas goes into some detail citing, contra Arendt and Foucault, ancient Greek uses of household-management and shepherding as analogies for political rule.

Aristotle appears as a genuine forerunner of modern scientific biopolitics in Ojakangas’ account. Aristotle’s politics was at once highly conventional, really reflecting more widespread Greek assumptions, and his truly groundbreaking work as an empirical scientist, notably in the field of biology. For Aristotle “the aim of politics and state administration is to produce good life by developing the immanent potentialities of natural life and to bring these potentialities to fruition” (17, cf. 107). Ojakangas goes on:

Aristotle was not a legal positivist in the modern sense of the word but rather a representative of sociological naturalism, as for Aristotle there is no fundamental distinction between the natural and the social world: they are both governed by the same principles discovered by empirical research on the nature of things and living beings. (55–56)

And: “although justice is based on nature, at stake in this nature is not an immutable and eternal cosmic nature expressing itself in the law written on the hearts of men and women but nature as it unfolds in a being” (109).

This entailed a notion of justice as synonymous with natural hierarchy. Okajangas notes: “for Plato justice means inequality. Justice takes place when an individual fulfills that function or work (ergon) that is assigned to him by nature in the socio-political hierarchy of the state — and to the extent that everybody does so, the whole city-state is just” (111). Biopolitical justice is when each member of the community is fulfilling the particular role to which he is best suited to enable the species to flourish: “For Plato and Aristotle, in sum, natural justice entails hierarchy, not equality, subordination, not autonomy” (113). Both Plato and Aristotle adhered to a “geometrical” conception of equality between humans, namely, that human beings were not equal, but should be treated in accordance with their worth or merit.

Plato used the concepts of reason and nature not to comfort convention but to make radical proposals for the biological, cultural, and spiritual perfection of humanity. Okajangas rightly calls the Republic a “bio-meritocratic” utopia (19) and notes that “Platonic biopolitico-pastoral power” was highly innovative (134). I was personally also extremely struck in Plato by his unique and emphatic joining together of the biological and the spiritual. Okajangas says that National Socialist racial theoriar Hans F. K. Günther in his Plato as Protector of Life (1928) had argued that “a dualistic reading of Plato goes astray: the soul and the body are not separate entities, let alone enemies, for the spiritual purification in the Platonic state takes place only when accompanied with biological selection” (13).[1]

Okajangas succinctly summarizes the decline of biopolitics in the ancient world. Politically this was related to the decline of the intimate and “total” city-state:

It indeed seems that the decline of the classical city-state also entailed a crisis of biopolitical vision of politics. . . . Just like modern biopolitics, which is closely linked to the rise of the modern nation-state, it is quite likely that the decline of biopolitics and biopolitical vision of politics in the classical era is related to the fall of the ethnically homogeneous political organization characteristic of the classical city-states. (118)

The rise of Hellenistic and Roman empires as universal, cultural states naturally entailed a withdrawal of citizens from politics and a decline in self-conscious ethnopolitics.

While Rome had also been founded as “a biopolitical regime” and had some policies to promote fertility and eugenics (120), this was far less central to Roman than to Greek thought, and gradually declined with the Empire. Political ideology seems to have followed political realities. The Stoics and Cicero posited a “natural law” not deriving from a particular organism, but as a kind of cosmic, disembodied moral imperative, and tended to emphasize the basic commonality of human beings (e.g. Cicero, Laws, 1.30).

While Rome had also been founded as “a biopolitical regime” and had some policies to promote fertility and eugenics (120), this was far less central to Roman than to Greek thought, and gradually declined with the Empire. Political ideology seems to have followed political realities. The Stoics and Cicero posited a “natural law” not deriving from a particular organism, but as a kind of cosmic, disembodied moral imperative, and tended to emphasize the basic commonality of human beings (e.g. Cicero, Laws, 1.30).

I believe that the apparently unchanging quality of the world and the apparent biological stability of the species led many ancient thinkers to posit an eternal and unchanging disembodied moral law. They did not have our insights on the evolutionary origins of our species and of its potential for upward change in the future. Furthermore, the relative commonality of human beings in the ancient Mediterranean — where the vast majority were Aryan or Semitic Caucasians, with some clinal variation — could lead one to think that biological differences between humans were minor (an impression which Europeans abandoned in the colonial era, when they encountered Sub-Saharan Africans, Amerindians, and East Asians). Missing, in those days before modern science and as White advocate William Pierce has observed, was a progressive vision of human history as an evolutionary process towards ever-greater consciousness and self-actualization.[2]

Many assumptions of late Hellenistic (notably Stoic) philosophy were reflected and sacralized in Christianity, which also posited a universal and timeless moral law deriving from God, rather than the state or the community. As it is said in the Book of Acts (5:29): “We must obey God rather than men.” With Christianity’s emphasis on the dignity of each soul and respect for the will of God, the idea of manipulating reproductive processes through contraception, abortion, or infanticide in order to promote the public good became “taboo” (121). Furthermore: “virginity and celibacy were as a rule regarded as more sacred states than marriage and family life . . . . The dying ascetic replaced the muscular athlete as a role model” (121). These attitudes gradually became reflected in imperial policies:

All the marriage laws of Augustus (including the system of legal rewards for married parents with children and penalties for the unwed and childless) passed from 18 BC onwards were replaced under Constantine and the later Christian emperors — and even those that were not fell into disuse. . . . To this effect, Christian emperors not only made permanent the removal of sanctions on celibates, but began to honor and reward those Christian priests who followed the rule of celibacy: instead of granting privileges to those who contracted a second marriage, Justinian granted privileges to those who did not (125)

The notion of moral imperatives deriving from a disembodied natural law and the equality of souls gradually led to the modern obsession with natural rights, free will, and social contracts. Contrast Plato and Aristotle’s eudaimonic (i.e., focusing on self-actualization) politics of aristocracy and community to that of seventeenth-century philosopher Thomas Hobbes:

I know that in the first book of the Politics Aristotle asserts as a foundation of all political knowledge that some men have been made by nature worthy to rule, others to serve, as if Master and slave were distinguished not by agreement among men, but by natural aptitude, i.e. by their knowledge or ignorance. This basic postulate is not only against reason, but contrary to experience. For hardly anyone is so naturally stupid that he does not think it better to rule himself than to let others rule him. … If then men are equal by nature, we must recognize their equality; if they are unequal, since they will struggle for power, the pursuit of peace requires that they are regarded as equal. And therefore the eighth precept of natural law is: everyone should be considered equal to everyone. Contrary to this law is PRIDE. (De Cive, 3.13)

It does seem that, from an evolutionary point of view, the long era of medieval and early modern thought represents an enormous regression as compared with the Ancients, particularly the Greeks. As Ojakangas puts it: “there is an essential rupture in the history of Western political discourse since the decline of the Greek city-states” (134).

Western biopolitics gradually returned in the modern era and especially with Darwin, who himself had said in The Descent of Man: “The weak members of civilized societies propagate their kind. No one who has attended to the breeding of domestic animals will doubt that this must be highly injurious to the race of man.”[3] And: “Man scans with scrupulous care the character and pedigree of his horses, cattle, and dogs before he matches them; but when he comes to his own marriage he rarely, or never, takes any such care.”[4] Okajangas argues that “the Platonic Aristotelian art of government [was] more biopolitical than the modern one,” as they did not have to compromise with other traditions, namely “Roman and Judeo-Christian concepts and assumptions” (137).

Okajangas’ book is useful in seeing the outline of the long tradition of Western biopolitical thinking, despite the relative eclipse of the Middle Ages. He says:

Baruch Spinoza was probably the first modern metaphysician of biopolitics. While Kant’s moral and political thought is still centered on concepts such as law, free will, duty, and obligation, in Spinoza we encounter an entirely different mode of thinking: there are no other laws but causal ones, the human will is absolutely determined by these laws, freedom and happiness consist of adjusting oneself to them, and what is perhaps most essential, the law of nature is the law of a self-expressing body striving to preserve itself (conatus) by affirming itself, this affirmation, this immanent power of life, being nothing less than justice. In the thought of Friedrich Nietzsche, this metaphysics of biopolitics is brought to its logical conclusion. The law of life is nothing but life’s will to power, but now this power, still identical with justice, is understood as a process in which the sick and the weak are eradicated by the vital forces of life.

I note in passing that William Pierce had a similar assessment of Spinoza’s pantheism as basically valid, despite the latter’s Jewishness.[5]

The 1930s witnessed the zenith of modern Western biopolitical thinking. The French Nobel Prize winner and biologist Alexis Carrel had argued in his best-selling Man the Unknown for the need for eugenics and the need for “philosophical systems and sentimental prejudices must give way before such a necessity.” Yet, as Okajangas points out, “if we take a look at the very root of all ‘philosophical systems,’ we find a philosophy (albeit perhaps not a system) perfectly in agreement with Carrel’s message: the political philosophy of Plato” (97).

Okajangas furthermore argues that Aristotle’s biocentric naturalist ethics were taken up in 1930s Germany:

Instead of ius naturale, at stake was rather what the modern human sciences since the nineteenth century have called biological, economical, and sociological laws of life and society — or what the early twentieth-century völkisch German philosophers, theologians, jurists, and Hellenists called Lebensgesetz, the law of life expressing the unity of spirit and race immanent to life itself. From this perspective, it is not surprising that the “crown jurist” of the Third Reich, Carl Schmitt, attacked the Roman lex [law] in the name of the Greek nomos [custom/law] — whose “original” meaning, although it had started to deteriorate already in the post-Solonian democracy, can in Schmitt’s view still be detected in Aristotle’s Politics. Cicero had translated nomos as lex, but on Schmitt’s account he did not recognize that unlike the Roman lex, nomos does not denote an enacted statute (positive law) but a “concrete order of life” (eine konkrete Lebensordnung) of the Greek polis — not something that ‘ought to be’ but something that “is”. (56)

Western biopolitical thought was devastated by the outcome of the World War II and has yet to recover, although perhaps we can begin to see glimmers of renewal.

Okajangas reserves some critical comments for Foucault in his conclusion, arguing that with his erudition he could not have been ignorant of classical philosophy’s biopolitical character. He speculates on Foucault’s motivations for lying: “Was it a tactical move related to certain political ends? Was it even an attempt to blame Christianity and traditional Christian anti-Semitism for the Holocaust?” (142). I am in no position to pronounce on this, other than to point out that Foucault, apparently a gentile, was a life-long leftist, a Communist Party member in the 1950s, a homosexual who eventually died of AIDS, and a man who — from what I can make of his oeuvre — dedicated his life to “problematizing” the state’s policing and regulation of abnormality.

Okajangas’ work is scrupulously neutral in his presentation of ancient biopolitics. He keeps his cards close to his chest. I identified only two rather telling comments:

- His claim that “we know today that human races do not exist” (11).

- His assertion that “it would be childish to denounce biopolitics as a multi-headed monster to be wiped off the map of politics by every possible means (capitalism without biopolitics would be an unparalleled nightmare)” (143).

The latter’s odd phrasing strikes me as presenting an ostensibly left-wing point to actually make a taboo right-wing point (a technique Slavoj Žižek seems to specialize in).

In any event, I take Ojakangas’ work as a confirmation of the utmost relevance of ancient political philosophy for refounding European civilization on a sound biopolitical basis. The Greek philosophers, I believe, produced the highest biopolitical thought because they could combine the “barbaric” pagan-Aryan values which Greek society took for granted with the logical rigor of Socratic rationalism. The old pagan-Aryan culture, expressed above all in the Homeric poems, extolled the values of kinship, aristocracy, competitiveness, community, and manliness, this having been a culture which was produced by a long, evolutionary struggle for survival among wandering and conquering tribes in the Eurasian steppe. This highly adaptive traditional culture was then, by a uniquely Western contact with rationalist philosophy, rationalized and radicalized by the philosophers, untainted by the sentimentality of later times. Plato and Aristotle are remarkably un-contrived and straightforward in their political methods and goals: the human community must be perfected biologically and culturally; individual and sectoral interests must give way to those of the common good; and these ought to be enforced through pragmatic means, in accord with wisdom, with law where possible, and with ruthlessness when necessary.

[1]Furthermore, on a decidedly spiritual note: “ rather than being a Darwinist of sorts, in Günther’s view it is Plato’s idealism that renders him a predecessor of Nazi ideology, because race is not merely about the body but, as Plato taught, a combination of the mortal body and the immortal soul.” (13)

[2] William Pierce:

The medieval view of the world was that it is a finished creation. Since Darwin, we have come to see the world as undergoing a continuous and unfinished process of creation, of evolution. This evolutionary view of the world is only about 100 years old in terms of being generally accepted. . . . The pantheists, at least most of them, lacked an understanding of the universe as an evolving entity and so their understanding was incomplete. Their static view of the world made it much more difficult for them to arrive at the Cosmotheist truth.

William Pierce, “Cosmotheism: Wave of the Future,” speech delivered in Arlington, Virginia 1977.

[3] Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (New York: Appleton and Company, 1882), 134.

[4]Ibid., 617. Interestingly, Okajangas points out that Benjamin Isaac, a Jewish scholar writing on Greco-Roman “racism,” believed Plato (Republic 459a-b) had inspired Darwin on this point. Benjamin Isaac, The Invention of Racism in Classical Antiquity (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2004), 128.

[5]Pierce, “Cosmotheism.”

Título:

Título: Los “Identitarios” son herederos de la reflexión sobre la identidad efectuada por los autores de la Nouvelle Droite hasta mediados de los años 80. No así de la reflexión sobre la identidad protagonizada posteriormente por Alain de Benoist, el cual rechaza estas derivas identitarias: este autor ha pasado de «una defensa de la identidad de los “nuestros” a un reconocimiento de la identidad de los “otros”». El propio Benoist toma distancias con la “afirmación étnica” de los Identitarios: «La reivindicación identitaria deviene en pretexto para legitimar la indiferencia, la marginación o la supresión de los “otros”. […] En tal perspectiva, la distinción entre “nosotros” y los “otros”, que es la base de toda identidad colectiva, se plantea en términos de desigualdad y de hostilidad por principio». En definitiva, se trata de una nueva generación identitaria que no ha combatido cultural ni políticamente en las filas de la Nouvelle Droite pero que, sin duda alguna, ha bebido en sus fuentes y ha leído sus publicaciones. Los propios Identitaires incluyen entre sus filiaciones ideológicas a la Nueva Derecha. Stéphane François, incluso, considera que la ideología identitaria es más antigua que la propia ND y que entroncaría con los grupúsculos organizados en torno a Europe-Action.

Los “Identitarios” son herederos de la reflexión sobre la identidad efectuada por los autores de la Nouvelle Droite hasta mediados de los años 80. No así de la reflexión sobre la identidad protagonizada posteriormente por Alain de Benoist, el cual rechaza estas derivas identitarias: este autor ha pasado de «una defensa de la identidad de los “nuestros” a un reconocimiento de la identidad de los “otros”». El propio Benoist toma distancias con la “afirmación étnica” de los Identitarios: «La reivindicación identitaria deviene en pretexto para legitimar la indiferencia, la marginación o la supresión de los “otros”. […] En tal perspectiva, la distinción entre “nosotros” y los “otros”, que es la base de toda identidad colectiva, se plantea en términos de desigualdad y de hostilidad por principio». En definitiva, se trata de una nueva generación identitaria que no ha combatido cultural ni políticamente en las filas de la Nouvelle Droite pero que, sin duda alguna, ha bebido en sus fuentes y ha leído sus publicaciones. Los propios Identitaires incluyen entre sus filiaciones ideológicas a la Nueva Derecha. Stéphane François, incluso, considera que la ideología identitaria es más antigua que la propia ND y que entroncaría con los grupúsculos organizados en torno a Europe-Action. Los militantes de Generación Identiraria se visten de colores amarillo y negro y han tomado como símbolo la letra griega “lambda” (^), que es también una referencia a los espartanos (spartiatas), especialmente a la película “300” realizada por Zack Snyder. El film 300, que es la adaptación del cómic de Frank Miller del mismo nombre, no es sólo una película popular que relata las guerras médicas entre griegos y persas. Este film está cargado de simbolismo para los militantes identitarios: los espartanos (representantes de la civilización europea) repelen la invasión de los persas (civilización no europea, originaria de Oriente Medio, hoy tierra musulmana). La analogía con los objetivos de los Identitarios es total: los europeos rechazan la invasión musulmana. Pero la representación simbólica va todavía más lejos: los espartanos son representados como filósofos y defensores de la democracia frente a los persas, representados como hordas de bárbaros. El hecho de que los espartanos combatieran la invasión de los persas les dotaría de una mayor legitimidad: como el recurso a la fuerza y a la violencia sólo estaría hoy moralmente legitimado para repeler una agresión, los Identitarios se situarían en la escena como víctimas de una invasión islámica –facilitada por la complaciente clase política– frente a la cual ellos deberían defender a su pueblo. Los militantes de GI forman parte plenamente de la llamada “generación 2.0”, lo cual es bastante apreciado por los dirigentes más adultos, porque la generación 2.0 controla las herramientas de internet, el marketing viral y el trabajo en redes.

Los militantes de Generación Identiraria se visten de colores amarillo y negro y han tomado como símbolo la letra griega “lambda” (^), que es también una referencia a los espartanos (spartiatas), especialmente a la película “300” realizada por Zack Snyder. El film 300, que es la adaptación del cómic de Frank Miller del mismo nombre, no es sólo una película popular que relata las guerras médicas entre griegos y persas. Este film está cargado de simbolismo para los militantes identitarios: los espartanos (representantes de la civilización europea) repelen la invasión de los persas (civilización no europea, originaria de Oriente Medio, hoy tierra musulmana). La analogía con los objetivos de los Identitarios es total: los europeos rechazan la invasión musulmana. Pero la representación simbólica va todavía más lejos: los espartanos son representados como filósofos y defensores de la democracia frente a los persas, representados como hordas de bárbaros. El hecho de que los espartanos combatieran la invasión de los persas les dotaría de una mayor legitimidad: como el recurso a la fuerza y a la violencia sólo estaría hoy moralmente legitimado para repeler una agresión, los Identitarios se situarían en la escena como víctimas de una invasión islámica –facilitada por la complaciente clase política– frente a la cual ellos deberían defender a su pueblo. Los militantes de GI forman parte plenamente de la llamada “generación 2.0”, lo cual es bastante apreciado por los dirigentes más adultos, porque la generación 2.0 controla las herramientas de internet, el marketing viral y el trabajo en redes. Los Identitarios reniegan de un Estado jacobino y unitario que viola las identidades locales tanto como los valores de la revolución francesa. En su comprensión de la identidad, los Identitarios se refieren a personajes prerrevolucionarios tales como los espartanos o incluso Charles Martel. Sus referencias hacen abstracción de los últimos siglos de historia de Francia para no recordar sino las referencias guerreras o romantizadas y edulcoradas de los campesinos trabajando la tierra (como puede comprobarse en los motivos medievales y caballerescos de sus carteles de propaganda).

Los Identitarios reniegan de un Estado jacobino y unitario que viola las identidades locales tanto como los valores de la revolución francesa. En su comprensión de la identidad, los Identitarios se refieren a personajes prerrevolucionarios tales como los espartanos o incluso Charles Martel. Sus referencias hacen abstracción de los últimos siglos de historia de Francia para no recordar sino las referencias guerreras o romantizadas y edulcoradas de los campesinos trabajando la tierra (como puede comprobarse en los motivos medievales y caballerescos de sus carteles de propaganda).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

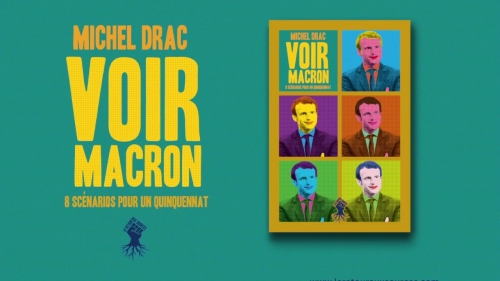

« La force de l’Europe est sans doute d’avoir été perpétuellement traversée par une envie d’ailleurs, une forme de doute existentiel qui nous a poussés à aller toujours plus loin, à nous questionner et à nous remettre sans cesse en cause. Ce besoin de dépassement est pour moi la plus belle forme de l’esprit européen (p. 290). » C’est à tort qu’on attribuerait ces deux phrases à Guillaume Faye. Leur véritable auteur n’est autre que Laurent Wauquiez, le nouveau président du parti libéral-conservateur de droite Les Républicains. Il avait publié au printemps 2014 Europe : il faut tout changer. Cet essai provoqua le mécontentement des centristes de son propre mouvement, en particulier celui de son mentor en politique, Jacques Barrot, longtemps député-maire démocrate-chrétien d’Yssingeaux en Haute-Loire. Après sa sortie sur le « cancer de l’assistanat » en 2011, ce livre constitue pour l’ancien maire du Puy-en-Velay (2008 – 2016) et l’actuel président du conseil régional Auvergne – Rhône-Alpes une indéniable tunique de Nessus. Il convient cependant de le lire avec attention puisqu’il passe de l’européisme béat à un euro-réalisme plus acceptable auprès des catégories populaires.

« La force de l’Europe est sans doute d’avoir été perpétuellement traversée par une envie d’ailleurs, une forme de doute existentiel qui nous a poussés à aller toujours plus loin, à nous questionner et à nous remettre sans cesse en cause. Ce besoin de dépassement est pour moi la plus belle forme de l’esprit européen (p. 290). » C’est à tort qu’on attribuerait ces deux phrases à Guillaume Faye. Leur véritable auteur n’est autre que Laurent Wauquiez, le nouveau président du parti libéral-conservateur de droite Les Républicains. Il avait publié au printemps 2014 Europe : il faut tout changer. Cet essai provoqua le mécontentement des centristes de son propre mouvement, en particulier celui de son mentor en politique, Jacques Barrot, longtemps député-maire démocrate-chrétien d’Yssingeaux en Haute-Loire. Après sa sortie sur le « cancer de l’assistanat » en 2011, ce livre constitue pour l’ancien maire du Puy-en-Velay (2008 – 2016) et l’actuel président du conseil régional Auvergne – Rhône-Alpes une indéniable tunique de Nessus. Il convient cependant de le lire avec attention puisqu’il passe de l’européisme béat à un euro-réalisme plus acceptable auprès des catégories populaires.

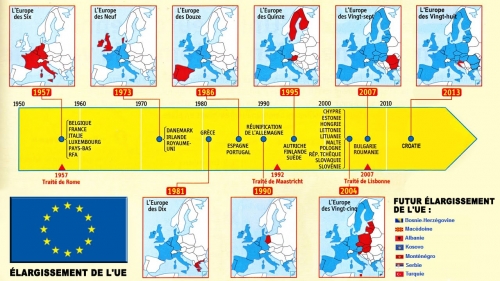

Il reste sur ce point d’une grande ambiguïté. « Toute tentation fédéraliste, tout renforcement quel qu’il soit des institutions européennes dans le cadre actuel doit être systématiquement rejeté (pp. 293 – 294). » Il est révélateur qu’il n’évoque qu’une seule fois à la page 187 la notion de subsidiarité. Il pense en outre qu’« il n’y a pas un peuple européen, et croire qu’une démocratie européenne peut naître dans le seul creuset du Parlement européen est une erreur. Il faut européaniser les débats nationaux (p. 139) ». Dommage que les Indo-Européens ne lui disent rien. Il reprend l’antienne de Michel Debré qui craignait que le Parlement européen s’érigeât en assemblée constituante continentale. « Construire l’Europe avec la volonté de tuer la nation est une profonde erreur (p. 285). » À quelle définition de la nation se rapporte-t-il ? La nation au sens de communauté de peuple ethnique ou bien l’État-nation, modèle politique de l’âge moderne ? En se référant ouvertement à la « Confédération européenne » lancée en 1989 – 1990 par François Mitterrand et à une « Europe en cercles concentriques » pensée après d’autres par Édouard Balladur tout en oubliant que celui-ci ne l’envisageait qu’en prélude à une intégration pro-occidentale atlantiste avec l’Amérique du Nord, Laurent Wauquiez soutient une politogenèse européenne à géométrie variable. Dans un scénario de politique-fiction qui envisage avec deux ans d’avance la victoire du Brexit, il relève que « le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne suite à son référendum, mais a contribué à faire évoluer les 27 autres États membres pour qu’ils acceptent une forme plus souple de coopération autour d’un marché commun moins contraignant (p. 191) ». D’où une rupture radicale institutionnelle.

Il reste sur ce point d’une grande ambiguïté. « Toute tentation fédéraliste, tout renforcement quel qu’il soit des institutions européennes dans le cadre actuel doit être systématiquement rejeté (pp. 293 – 294). » Il est révélateur qu’il n’évoque qu’une seule fois à la page 187 la notion de subsidiarité. Il pense en outre qu’« il n’y a pas un peuple européen, et croire qu’une démocratie européenne peut naître dans le seul creuset du Parlement européen est une erreur. Il faut européaniser les débats nationaux (p. 139) ». Dommage que les Indo-Européens ne lui disent rien. Il reprend l’antienne de Michel Debré qui craignait que le Parlement européen s’érigeât en assemblée constituante continentale. « Construire l’Europe avec la volonté de tuer la nation est une profonde erreur (p. 285). » À quelle définition de la nation se rapporte-t-il ? La nation au sens de communauté de peuple ethnique ou bien l’État-nation, modèle politique de l’âge moderne ? En se référant ouvertement à la « Confédération européenne » lancée en 1989 – 1990 par François Mitterrand et à une « Europe en cercles concentriques » pensée après d’autres par Édouard Balladur tout en oubliant que celui-ci ne l’envisageait qu’en prélude à une intégration pro-occidentale atlantiste avec l’Amérique du Nord, Laurent Wauquiez soutient une politogenèse européenne à géométrie variable. Dans un scénario de politique-fiction qui envisage avec deux ans d’avance la victoire du Brexit, il relève que « le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne suite à son référendum, mais a contribué à faire évoluer les 27 autres États membres pour qu’ils acceptent une forme plus souple de coopération autour d’un marché commun moins contraignant (p. 191) ». D’où une rupture radicale institutionnelle. La configuration actuelle à 28 ou 27 laisserait la place à une entente de six États (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas) qui en exclurait volontairement le Luxembourg, ce paradis fiscal au cœur de l’Union. « Le noyau dur à 6 viserait une intégration économique et sociale forte (p. 185). » Il « pourrait s’accompagner d’un budget européen, poursuit encore Wauquiez, qui aurait comme vocation de financer de grands projets en matière de recherche, d’environnement et de développement industriel (p. 186). » On est très loin d’une approche décroissante, ce qui ne surprend pas venant d’un tenant du productivisme débridé. Cette « Union à 6 » serait supervisée par « une Commission restreinte à un petit nombre de personnalités très politiques qui fonctionnerait comme un gouvernement élu par le Parlement (pp. 187 – 188) ». S’il ne s’agit pas là d’une intégration fédéraliste, les mots n’ont aucun sens ! Laurent Wauquiez explique même que « la politique étrangère et la défense sont d’ailleurs toujours parmi les premières politiques mises en commun dans une fédération ou une confédération d’États (p. 92) ». Il n’a pas tort de penser que ce véritable cœur « néo-carolingien » (2) serait plus apte à peser sur les décisions du monde et surtout d’empêcher le déclin de la civilisation européenne. Faut-il pour le moins en diagnostiquer les maux ? « La première défaite, observe-t-il, c’est d’abord une Europe qui a renoncé à être une puissance mondiale. Elle accepte d’être un ventre mou sans énergie et sans muscle. Elle a abandonné toute stratégie et ne cherche plus à faire émerger des champions industriels (pp. 250 – 251) ». L’effacement de l’Europe a été possible par l’influence trouble des Britanniques. Londres imposa la candidature de l’insignifiante Catherine Ashton au poste de haut-représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité « a méthodiquement planifié par son inaction l’enlisement de la politique étrangère de sécurité et de défense (p. 90) ». Un jour, Laurent Wauquiez discute avec son homologue britannique. Quand il lui demande pourquoi avoir choisi cette calamité, le Britannique lui répond qu’« elle est déjà trop compétente pour ce qu’on attend d’elle et de la politique étrangère européenne, c’est-à-dire rien (p. 90) ». Résultat, le projet européen verse dans l’irénisme. « L’Europe a pensé que sa vertu seule lui permettrait de peser alors qu’il lui manquait la force, la menace, les outils d’une diplomatie moins morale mais plus efficace (p. 93). » L’essence de la morale diverge néanmoins de l’essence du politique (3).

La configuration actuelle à 28 ou 27 laisserait la place à une entente de six États (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas) qui en exclurait volontairement le Luxembourg, ce paradis fiscal au cœur de l’Union. « Le noyau dur à 6 viserait une intégration économique et sociale forte (p. 185). » Il « pourrait s’accompagner d’un budget européen, poursuit encore Wauquiez, qui aurait comme vocation de financer de grands projets en matière de recherche, d’environnement et de développement industriel (p. 186). » On est très loin d’une approche décroissante, ce qui ne surprend pas venant d’un tenant du productivisme débridé. Cette « Union à 6 » serait supervisée par « une Commission restreinte à un petit nombre de personnalités très politiques qui fonctionnerait comme un gouvernement élu par le Parlement (pp. 187 – 188) ». S’il ne s’agit pas là d’une intégration fédéraliste, les mots n’ont aucun sens ! Laurent Wauquiez explique même que « la politique étrangère et la défense sont d’ailleurs toujours parmi les premières politiques mises en commun dans une fédération ou une confédération d’États (p. 92) ». Il n’a pas tort de penser que ce véritable cœur « néo-carolingien » (2) serait plus apte à peser sur les décisions du monde et surtout d’empêcher le déclin de la civilisation européenne. Faut-il pour le moins en diagnostiquer les maux ? « La première défaite, observe-t-il, c’est d’abord une Europe qui a renoncé à être une puissance mondiale. Elle accepte d’être un ventre mou sans énergie et sans muscle. Elle a abandonné toute stratégie et ne cherche plus à faire émerger des champions industriels (pp. 250 – 251) ». L’effacement de l’Europe a été possible par l’influence trouble des Britanniques. Londres imposa la candidature de l’insignifiante Catherine Ashton au poste de haut-représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité « a méthodiquement planifié par son inaction l’enlisement de la politique étrangère de sécurité et de défense (p. 90) ». Un jour, Laurent Wauquiez discute avec son homologue britannique. Quand il lui demande pourquoi avoir choisi cette calamité, le Britannique lui répond qu’« elle est déjà trop compétente pour ce qu’on attend d’elle et de la politique étrangère européenne, c’est-à-dire rien (p. 90) ». Résultat, le projet européen verse dans l’irénisme. « L’Europe a pensé que sa vertu seule lui permettrait de peser alors qu’il lui manquait la force, la menace, les outils d’une diplomatie moins morale mais plus efficace (p. 93). » L’essence de la morale diverge néanmoins de l’essence du politique (3). Autour de ce Noyau dur européen s’organiseraient en espaces concentriques une Zone euro à dix-huit membres, puis un marché commun de libre-échange avec la Grande-Bretagne, la Pologne et les Balkans, et, enfin, une coopération étroite avec la Turquie, le Proche-Orient et l’Afrique du Nord. Cette vision reste très mondialiste. L’auteur n’envisage aucune alternative crédible. L’une d’elles serait une Union continentale d’ensembles régionaux infra-européens. Au « Noyau néo-carolingien » ou « rhénan » s’associeraient le « Groupe de Visegrad » formellement constitué de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchéquie, de la Slovaquie, de l’Autriche, de la Croatie et de la Slovénie, un « Bloc balkanique » (Grèce, Chypre, Bulgarie, Roumanie), un « Ensemble nordico-scandinave » (États baltes, Finlande, Suède, Danemark) et un « Axe » Lisbonne – Dublin, voire Édimbourg ? C’est à partir de ces regroupements régionaux que pourrait ensuite surgir des institutions communes restreintes à quelques domaines fondamentaux comme la politique étrangère, la macro-économie et la défense à condition, bien sûr, que ce dernier domaine ne soit plus à la remorque de l’Alliance Atlantique. Il est très révélateur que Laurent Wauquiez n’évoque jamais l’OTAN. Son Europe ne s’affranchit pas de l’emprise atlantiste quand on se souvient qu’il fut Young Leader de la French-American Foundation.

Autour de ce Noyau dur européen s’organiseraient en espaces concentriques une Zone euro à dix-huit membres, puis un marché commun de libre-échange avec la Grande-Bretagne, la Pologne et les Balkans, et, enfin, une coopération étroite avec la Turquie, le Proche-Orient et l’Afrique du Nord. Cette vision reste très mondialiste. L’auteur n’envisage aucune alternative crédible. L’une d’elles serait une Union continentale d’ensembles régionaux infra-européens. Au « Noyau néo-carolingien » ou « rhénan » s’associeraient le « Groupe de Visegrad » formellement constitué de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchéquie, de la Slovaquie, de l’Autriche, de la Croatie et de la Slovénie, un « Bloc balkanique » (Grèce, Chypre, Bulgarie, Roumanie), un « Ensemble nordico-scandinave » (États baltes, Finlande, Suède, Danemark) et un « Axe » Lisbonne – Dublin, voire Édimbourg ? C’est à partir de ces regroupements régionaux que pourrait ensuite surgir des institutions communes restreintes à quelques domaines fondamentaux comme la politique étrangère, la macro-économie et la défense à condition, bien sûr, que ce dernier domaine ne soit plus à la remorque de l’Alliance Atlantique. Il est très révélateur que Laurent Wauquiez n’évoque jamais l’OTAN. Son Europe ne s’affranchit pas de l’emprise atlantiste quand on se souvient qu’il fut Young Leader de la French-American Foundation. Laurent Wauquiez méconnaît les thèses fédéralistes intégrales et non-conformistes. Il semble principalement tirailler entre Jean Monnet et Philippe Seguin. « Les deux sont morts aujourd’hui, et c’est la synthèse de Monnet et Séguin qu’il faut trouver si l’on veut sauver l’Europe (p. 18). » Cette improbable synthèse ne ferait qu’aggraver le mal. Wauquiez affirme que « Monnet et Séguin avaient raison et il faut en quelque sorte les réconcilier (p. 17) ». À la fin de l’ouvrage, il insiste une nouvelle fois sur ces deux sinistres personnages. « La vision de Monnet n’a sans doute jamais été aussi juste ni d’autant d’actualité (p. 293) » tandis que « définitivement, Philippe Séguin avait raison et le chemin suivi depuis maintenant vingt ans est en mauvais chemin (p. 291) ». Se placer sous le patronage à première vue contradictoire de Monnet et de Séguin est osé ! Jean Monnet le mondialiste agissait en faveur de ses amis financiers anglo-saxons. Quant à Philippe Séguin qui prend dorénavant la posture du Commandeur posthume pour une droite libérale-conservatrice bousculée par le « bougisme » macronien, cet ennemi acharné de la Droite de conviction représentait toute la suffisance, l’illusion et l’ineptie de l’État-nation dépassé. Sa prestation pitoyable lors du débat avec François Mitterrand au moment du référendum sur Maastricht en 1992 fut l’un des deux facteurs décisifs (le second était la révélation officielle du cancer de la prostate de Mitterrand) qui firent perdre le « Non » de justesse le camp du non. François Mitterrand n’aurait jamais débattu avec Marie-France Garaud, Philippe de Villiers ou Jean-Marie Le Pen…

Laurent Wauquiez méconnaît les thèses fédéralistes intégrales et non-conformistes. Il semble principalement tirailler entre Jean Monnet et Philippe Seguin. « Les deux sont morts aujourd’hui, et c’est la synthèse de Monnet et Séguin qu’il faut trouver si l’on veut sauver l’Europe (p. 18). » Cette improbable synthèse ne ferait qu’aggraver le mal. Wauquiez affirme que « Monnet et Séguin avaient raison et il faut en quelque sorte les réconcilier (p. 17) ». À la fin de l’ouvrage, il insiste une nouvelle fois sur ces deux sinistres personnages. « La vision de Monnet n’a sans doute jamais été aussi juste ni d’autant d’actualité (p. 293) » tandis que « définitivement, Philippe Séguin avait raison et le chemin suivi depuis maintenant vingt ans est en mauvais chemin (p. 291) ». Se placer sous le patronage à première vue contradictoire de Monnet et de Séguin est osé ! Jean Monnet le mondialiste agissait en faveur de ses amis financiers anglo-saxons. Quant à Philippe Séguin qui prend dorénavant la posture du Commandeur posthume pour une droite libérale-conservatrice bousculée par le « bougisme » macronien, cet ennemi acharné de la Droite de conviction représentait toute la suffisance, l’illusion et l’ineptie de l’État-nation dépassé. Sa prestation pitoyable lors du débat avec François Mitterrand au moment du référendum sur Maastricht en 1992 fut l’un des deux facteurs décisifs (le second était la révélation officielle du cancer de la prostate de Mitterrand) qui firent perdre le « Non » de justesse le camp du non. François Mitterrand n’aurait jamais débattu avec Marie-France Garaud, Philippe de Villiers ou Jean-Marie Le Pen…

L'homme est au centre de l'univers selon Charbonneau, qui ouvre son texte de bien belle façon en affirmant qu'avant «l'acte divin, avant la pensée, il n'y a ni temps, ni espace : comme ils disparaîtront quand l'homme aura disparu dans le néant, ou en Dieu» (1). Si l'homme se trouve au centre d'une dramaturgie unissant l'espace et le temps, c'est qu'il a donc le pouvoir non seulement d'organiser ces derniers mais aussi, bien évidemment, de les déstructurer, comme l'illustre l'accélération du temps et le rapetissement de l'espace dont est victime notre époque car, «si nous savons faire silence en nous, nous pouvons sentir le sol qui nous a jusqu'ici portés vibrer sous le galop accéléré d'un temps qui se précipite», et comprendre que nous nous condamnons à vivre entassés dans un «univers concentrationnaire surpeuplé et surorganisé» (le terme concentrationnaire est de nouveau employé à la page 31, puis à la page 50), où l'espace à l'évidence mais aussi le temps nous manqueront, alors que nous nous disperserons «dans un vide illimité, dépourvu de bornes matérielles, autant que spirituelles».

L'homme est au centre de l'univers selon Charbonneau, qui ouvre son texte de bien belle façon en affirmant qu'avant «l'acte divin, avant la pensée, il n'y a ni temps, ni espace : comme ils disparaîtront quand l'homme aura disparu dans le néant, ou en Dieu» (1). Si l'homme se trouve au centre d'une dramaturgie unissant l'espace et le temps, c'est qu'il a donc le pouvoir non seulement d'organiser ces derniers mais aussi, bien évidemment, de les déstructurer, comme l'illustre l'accélération du temps et le rapetissement de l'espace dont est victime notre époque car, «si nous savons faire silence en nous, nous pouvons sentir le sol qui nous a jusqu'ici portés vibrer sous le galop accéléré d'un temps qui se précipite», et comprendre que nous nous condamnons à vivre entassés dans un «univers concentrationnaire surpeuplé et surorganisé» (le terme concentrationnaire est de nouveau employé à la page 31, puis à la page 50), où l'espace à l'évidence mais aussi le temps nous manqueront, alors que nous nous disperserons «dans un vide illimité, dépourvu de bornes matérielles, autant que spirituelles».  Hélas, l'homme moderne ne semble avoir de goût, comme le pensait Max Picard, que pour la fuite et, fuyant sans cesse, il semble précipiter la création entière dans sa propre vitesse s'accroissant davantage, la fuite appelant la fuite, bien qu'il ne faille pas confondre cette accélération avec le «rythme d'une existence humaine [qui] est celui d'une tragédie dont le dénouement se précipite». Ainsi, la «nuit d'amour dont l'aube semblait ne jamais devoir se lever n'est plus qu'un bref instant de rêve entre le jour et le jour; du printemps au printemps, les saisons sont plus courtes que ne l'étaient les heures. Vient même un âge qui réalise la disparition du présent, qui ne peut plus dire : je vis, mais : j'ai vécu; où rien n'est sûr, sinon que tout est déjà fini» (p. 22).

Hélas, l'homme moderne ne semble avoir de goût, comme le pensait Max Picard, que pour la fuite et, fuyant sans cesse, il semble précipiter la création entière dans sa propre vitesse s'accroissant davantage, la fuite appelant la fuite, bien qu'il ne faille pas confondre cette accélération avec le «rythme d'une existence humaine [qui] est celui d'une tragédie dont le dénouement se précipite». Ainsi, la «nuit d'amour dont l'aube semblait ne jamais devoir se lever n'est plus qu'un bref instant de rêve entre le jour et le jour; du printemps au printemps, les saisons sont plus courtes que ne l'étaient les heures. Vient même un âge qui réalise la disparition du présent, qui ne peut plus dire : je vis, mais : j'ai vécu; où rien n'est sûr, sinon que tout est déjà fini» (p. 22).

Pourtant, les Considérations sur la France sont bien autre chose, comme le souligne ce même Pierre Glaudes, qu'un simple pamphlet contre-révolutionnaire puisque ce texte «est aussi un essai de philosophie politique et une vaste méditation sur l'histoire, aux ambitions métaphysiques» assez évidentes, preuve que la grande et mystérieuse «illumination» (voir p. 185 de l'Introduction précédemment citée) qui au cours de l'été 1794 a modifié profondément la vision qu'avait Joseph de Maistre de la Révolution n'a pas été qu'une simple métaphore derrière laquelle, d'habitude, se cache un événement finalement banal mais qui aura pu être, pour l'intéressé, comme l'impureté autour de laquelle l'huître forme sa perle. Pierre Manent lui aussi est d'accord pour souligner l'importance du texte de Joseph de Maistre, dans lequel son célèbre providentialisme est mis à l'honneur, bien qu'il n'ait pas manqué d'opposants. Pourtant, comme Pierre Manent le remarque, «toute la pensée européenne, à la suite précisément et en conséquence de cette même révolution, allait devoir faire face à la même difficulté : si les événements ne sont pas intelligibles à partir des intentions et des actions des acteurs politiques placés dans des circonstances données, où est le principe d'intelligibilité ?» (p. 9).

Pourtant, les Considérations sur la France sont bien autre chose, comme le souligne ce même Pierre Glaudes, qu'un simple pamphlet contre-révolutionnaire puisque ce texte «est aussi un essai de philosophie politique et une vaste méditation sur l'histoire, aux ambitions métaphysiques» assez évidentes, preuve que la grande et mystérieuse «illumination» (voir p. 185 de l'Introduction précédemment citée) qui au cours de l'été 1794 a modifié profondément la vision qu'avait Joseph de Maistre de la Révolution n'a pas été qu'une simple métaphore derrière laquelle, d'habitude, se cache un événement finalement banal mais qui aura pu être, pour l'intéressé, comme l'impureté autour de laquelle l'huître forme sa perle. Pierre Manent lui aussi est d'accord pour souligner l'importance du texte de Joseph de Maistre, dans lequel son célèbre providentialisme est mis à l'honneur, bien qu'il n'ait pas manqué d'opposants. Pourtant, comme Pierre Manent le remarque, «toute la pensée européenne, à la suite précisément et en conséquence de cette même révolution, allait devoir faire face à la même difficulté : si les événements ne sont pas intelligibles à partir des intentions et des actions des acteurs politiques placés dans des circonstances données, où est le principe d'intelligibilité ?» (p. 9). Le providentialisme de Joseph de Maistre ne saurait être séparé de la théorie d'une régénération de la France par l'épreuve et le sang. L'image suivante est saisissante à ce titre : «Chaque goutte du sang de Louis XVI en coûtera des torrents à la France; quatre millions de Français, peut-être, paieront de leurs têtes le grand crime national d'une insurrection anti-religieuse et anti-sociale, couronnée par un régicide» (p. 31). C'est la Providence, donc, qui punit. Certes, elle n'a pas besoin de punir «dans le temps pour justicier ses voies» mais, précise Joseph de Maistre, «à cette époque elle se met à notre portée, et punit comme un tribunal humain» (p. 33), étant donné que «tous les monstres que la révolution a enfantés n'ont travaillé, suivant les apparences, que pour la royauté» (p. 36).

Le providentialisme de Joseph de Maistre ne saurait être séparé de la théorie d'une régénération de la France par l'épreuve et le sang. L'image suivante est saisissante à ce titre : «Chaque goutte du sang de Louis XVI en coûtera des torrents à la France; quatre millions de Français, peut-être, paieront de leurs têtes le grand crime national d'une insurrection anti-religieuse et anti-sociale, couronnée par un régicide» (p. 31). C'est la Providence, donc, qui punit. Certes, elle n'a pas besoin de punir «dans le temps pour justicier ses voies» mais, précise Joseph de Maistre, «à cette époque elle se met à notre portée, et punit comme un tribunal humain» (p. 33), étant donné que «tous les monstres que la révolution a enfantés n'ont travaillé, suivant les apparences, que pour la royauté» (p. 36). Dès lors, le châtiment doit être exemplaire, l’Église et le Roi mais aussi les croyants, eux, doivent être humiliés, tamisés et même, nous l'avons dit, émondés, avant que la contre-révolution qui, nous le savons aussi, est tout ce que l'on voudra, et d'abord le «Contraire de la Révolution», mais n'est en aucun cas une «révolution contraire» (p. 157), puisse apporter son baume sur les plaies ouvertes de la France et redonner, là encore paradoxalement, toute leur place aux hommes, qui ont été balayés par un esprit d'abstraction devenu fou (4).

Dès lors, le châtiment doit être exemplaire, l’Église et le Roi mais aussi les croyants, eux, doivent être humiliés, tamisés et même, nous l'avons dit, émondés, avant que la contre-révolution qui, nous le savons aussi, est tout ce que l'on voudra, et d'abord le «Contraire de la Révolution», mais n'est en aucun cas une «révolution contraire» (p. 157), puisse apporter son baume sur les plaies ouvertes de la France et redonner, là encore paradoxalement, toute leur place aux hommes, qui ont été balayés par un esprit d'abstraction devenu fou (4).

Acheter

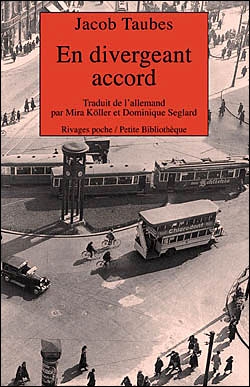

Acheter  Évidemment, tout, absolument tout étant lié, surtout lorsqu'il s'agit des affinités électives existant entre les grands esprits qui appréhendent le monde en établissant des arches, parfois fragiles mais stupéfiantes de hardiesse, entre des réalités qu'en apparence rien ne relie (cf. p. 38), je ne pouvais, poursuivant la lecture de cet excellent petit livre qui m'a fait découvrir le fulgurant (et, apparemment, horripilant) Jacob Taubes, que finalement tomber sur le nom qui, selon ce dernier, reliait Maritain à Schmitt, qualifié de «profond penseur catholique» : Léon Bloy, autrement dit le porteur, le garnt ou, pourquoi pas, le «signe secret» (p. 96) lui-même. Après Kafka saluant le génie de l'imprécation bloyenne, c'est au tour du surprenant Taubes, au détour de quelques mots laissés sans la moindre explication, comme l'une de ces saillies propres aux interventions orales, qui stupéfièrent ou scandalisèrent et pourquoi pas stupéfièrent et scandalisèrent) celles et ceux qui, dans le public, écoutèrent ces maîtres de la parole que furent Taubes et Kojève (cf. p. 47). Il n'aura évidemment échappé à personne que l'un et l'autre, Kafka et le grand commentateur de la Lettre aux Romains de l'apôtre Paul, sont juifs, Jacob Taubes se déclarant même «Erzjude» «archijuif», traduction préférable à celle de «juif au plus profond» (p. 67) que donne notre petit livre : «l'ombre de l'antisémitisme actif se profilait sur notre relation, fragile comme toujours» (p. 47), écrit ainsi l'auteur en évoquant la figure de Carl Schmitt qui, comme Martin Heidegger mais aussi Adolf Hitler, est un «catholique éventé» dont le «génie du ressentiment» lui a permis de lire «les sources à neuf» (p. 112).

Évidemment, tout, absolument tout étant lié, surtout lorsqu'il s'agit des affinités électives existant entre les grands esprits qui appréhendent le monde en établissant des arches, parfois fragiles mais stupéfiantes de hardiesse, entre des réalités qu'en apparence rien ne relie (cf. p. 38), je ne pouvais, poursuivant la lecture de cet excellent petit livre qui m'a fait découvrir le fulgurant (et, apparemment, horripilant) Jacob Taubes, que finalement tomber sur le nom qui, selon ce dernier, reliait Maritain à Schmitt, qualifié de «profond penseur catholique» : Léon Bloy, autrement dit le porteur, le garnt ou, pourquoi pas, le «signe secret» (p. 96) lui-même. Après Kafka saluant le génie de l'imprécation bloyenne, c'est au tour du surprenant Taubes, au détour de quelques mots laissés sans la moindre explication, comme l'une de ces saillies propres aux interventions orales, qui stupéfièrent ou scandalisèrent et pourquoi pas stupéfièrent et scandalisèrent) celles et ceux qui, dans le public, écoutèrent ces maîtres de la parole que furent Taubes et Kojève (cf. p. 47). Il n'aura évidemment échappé à personne que l'un et l'autre, Kafka et le grand commentateur de la Lettre aux Romains de l'apôtre Paul, sont juifs, Jacob Taubes se déclarant même «Erzjude» «archijuif», traduction préférable à celle de «juif au plus profond» (p. 67) que donne notre petit livre : «l'ombre de l'antisémitisme actif se profilait sur notre relation, fragile comme toujours» (p. 47), écrit ainsi l'auteur en évoquant la figure de Carl Schmitt qui, comme Martin Heidegger mais aussi Adolf Hitler, est un «catholique éventé» dont le «génie du ressentiment» lui a permis de lire «les sources à neuf» (p. 112). C'est l'importance, capitale, de cette thématique que Jacob Taubes évoque lorsqu'il affirme que les écailles lui sont tombées des yeux quand il a lu «la courbe tracée par Löwith de Hegel à Nietzsche en passant par Marx et Kierkegaard» (p. 27), auteurs (Hegel, Marx et Kierkegaard) qu'il ne manquera pas d'évoquer dans son Eschatologie occidentale (Nietzsche l'étant dans sa Théologie politique de Paul) en expliquant leur philosophie par l'apocalyptique souterraine qui n'a à vrai dire jamais cessé d'irriguer le monde (4) dans ses multiples transformations, et paraît même s'être orientée, avec le régime nazi, vers une furie de destruction du peuple juif, soit ce peuple élu jalousé par le catholiques (et même les chrétiens) conséquents. Lisons l'explication de Taubes, qui pourra paraître une réduction aux yeux de ses adversaires ou une fulgurance dans l'esprit de ses admirateurs : «Carl Schmitt était membre du Reich allemand avec ses prétentions au Salut», tandis que lui, Taubes, était «fils du peuple véritablement élu par Dieu, suscitant donc l'envie des nations apocalyptiques, une envie qui donne naissance à des fantasmagories et conteste le droit de vivre au peuple réellement élu» (pp. 48-9, le passage plus haut cité suit immédiatement ces lignes).

C'est l'importance, capitale, de cette thématique que Jacob Taubes évoque lorsqu'il affirme que les écailles lui sont tombées des yeux quand il a lu «la courbe tracée par Löwith de Hegel à Nietzsche en passant par Marx et Kierkegaard» (p. 27), auteurs (Hegel, Marx et Kierkegaard) qu'il ne manquera pas d'évoquer dans son Eschatologie occidentale (Nietzsche l'étant dans sa Théologie politique de Paul) en expliquant leur philosophie par l'apocalyptique souterraine qui n'a à vrai dire jamais cessé d'irriguer le monde (4) dans ses multiples transformations, et paraît même s'être orientée, avec le régime nazi, vers une furie de destruction du peuple juif, soit ce peuple élu jalousé par le catholiques (et même les chrétiens) conséquents. Lisons l'explication de Taubes, qui pourra paraître une réduction aux yeux de ses adversaires ou une fulgurance dans l'esprit de ses admirateurs : «Carl Schmitt était membre du Reich allemand avec ses prétentions au Salut», tandis que lui, Taubes, était «fils du peuple véritablement élu par Dieu, suscitant donc l'envie des nations apocalyptiques, une envie qui donne naissance à des fantasmagories et conteste le droit de vivre au peuple réellement élu» (pp. 48-9, le passage plus haut cité suit immédiatement ces lignes).  Cette complexité se retrouve dans le jugement de Jacob Taubes sur Carl Schmitt qui, ce point au moins est évident, avait une réelle importance intellectuelle à ses yeux, était peut-être même l'un des seuls contemporains pour lequel il témoigna de l'estime, au-delà même du fossé qui les séparait : «On vous fait réciter un alphabet démocratique, et tout privat-docent en politologie est évidemment obligé, dans sa leçon inaugurale, de flanquer un coup de pied au cul à Carl Schmitt en disant que la catégorie ami / ennemi n'est pas la bonne. Toute une science s'est édifiée là pour étouffer le problème» (p. 115), problème qui seul compte, et qui, toujours selon Jacob Taubes, a été correctement posé par le seul Carl Schmitt, problème qui n'est autre que l'existence d'une «guerre civile en cours à l'échelle mondiale» (p. 109). Dans sa belle préface, Elettra Stimilli a du reste parfaitement raison de rapprocher, de façon intime, les pensées de Schmitt et de Taubes, écrivant : «Révolution et contre-révolution ont toujours évolué sur le plan linéaire du temps, l'une du point de vue du progrès, l'autre de celui de la tradition. Toutes deux sont liées par l'idée d'un commencement qui, depuis l'époque romaine, est essentiellement une «fondation». Si du côté de la tradition cela ne peut qu'être évident, étant donné que déjà le noyau central de la politique romaine est la foi dans la sacralité de la fondation, entendue comme ce qui maintient un lien entre toutes les générations futures et doit pour cette raison être transmise, par ailleurs, nous ne parviendrons pas à comprendre les révolutions de l'Occident moderne dans leur grandeur et leur tragédie si, comme le dit Hannah Arendt, nous ne le concevons pas comme «autant d'efforts titanesques accomplis pour reconstruire les bases, renouer le fil interrompu de la tradition et restaurer, avec la fondation de nouveaux systèmes politiques, ce qui pendant tant de siècles a conféré dignité et grandeur aux affaires humaines» (pp. 15-6).

Cette complexité se retrouve dans le jugement de Jacob Taubes sur Carl Schmitt qui, ce point au moins est évident, avait une réelle importance intellectuelle à ses yeux, était peut-être même l'un des seuls contemporains pour lequel il témoigna de l'estime, au-delà même du fossé qui les séparait : «On vous fait réciter un alphabet démocratique, et tout privat-docent en politologie est évidemment obligé, dans sa leçon inaugurale, de flanquer un coup de pied au cul à Carl Schmitt en disant que la catégorie ami / ennemi n'est pas la bonne. Toute une science s'est édifiée là pour étouffer le problème» (p. 115), problème qui seul compte, et qui, toujours selon Jacob Taubes, a été correctement posé par le seul Carl Schmitt, problème qui n'est autre que l'existence d'une «guerre civile en cours à l'échelle mondiale» (p. 109). Dans sa belle préface, Elettra Stimilli a du reste parfaitement raison de rapprocher, de façon intime, les pensées de Schmitt et de Taubes, écrivant : «Révolution et contre-révolution ont toujours évolué sur le plan linéaire du temps, l'une du point de vue du progrès, l'autre de celui de la tradition. Toutes deux sont liées par l'idée d'un commencement qui, depuis l'époque romaine, est essentiellement une «fondation». Si du côté de la tradition cela ne peut qu'être évident, étant donné que déjà le noyau central de la politique romaine est la foi dans la sacralité de la fondation, entendue comme ce qui maintient un lien entre toutes les générations futures et doit pour cette raison être transmise, par ailleurs, nous ne parviendrons pas à comprendre les révolutions de l'Occident moderne dans leur grandeur et leur tragédie si, comme le dit Hannah Arendt, nous ne le concevons pas comme «autant d'efforts titanesques accomplis pour reconstruire les bases, renouer le fil interrompu de la tradition et restaurer, avec la fondation de nouveaux systèmes politiques, ce qui pendant tant de siècles a conféré dignité et grandeur aux affaires humaines» (pp. 15-6).

Matthew Crawford is a new but powerful intellectual. His debut in the public sphere began in 2009 with his book Shop Class as Soulcraft, which was affectionately dubbed “Heidegger and the Art of Motorcycle Maintenance” by

Matthew Crawford is a new but powerful intellectual. His debut in the public sphere began in 2009 with his book Shop Class as Soulcraft, which was affectionately dubbed “Heidegger and the Art of Motorcycle Maintenance” by  Such a design philosophy does not make people more free. By placing their “free will” beyond the reach of their material environment, we make room for all sorts of impositions on people’s ability to act in their own interests, and we may even make them vulnerable to exploitation. In the casino, this can include exploitation “to extinction.”

Such a design philosophy does not make people more free. By placing their “free will” beyond the reach of their material environment, we make room for all sorts of impositions on people’s ability to act in their own interests, and we may even make them vulnerable to exploitation. In the casino, this can include exploitation “to extinction.”

Enfin, de nouvelles opportunités de domination apparaissent au fur et à mesure de la montée des enjeux environnementaux. Les terres rares essentielles aux technologies propres du futur, situées dans des pays émergents, mais également les besoins d’aides après les catastrophes qui se multiplient, sont autant d’occasions de coopération et d’intervention dans les pays. Il est désormais prouvé que le réchauffement climatique accentue la puissance des catastrophes naturelles, ainsi que la pénurie de ressources nécessaires à la vie. La mauvaise gestion de l’eau ou de la chaine alimentaire crée l’opportunité de dépendre de solutions américaines et d’ainsi étendre la puissance américaine. C’est sur ce dernier plan que selon Jean-Michel Valantin, la pensée stratégique prend un tournant inédit. Elle cesse ici d’être uniquement fondée sur la supériorité militaire, mais intègre la capacité à répondre technologiquement à la déstabilisation socio-environnementale planétaire. Le leadership en climate resiliency devient un atout stratégique. Le besoin croissant de se sortir rapidement et efficacement d’une catastrophe naturelle ou industrielle fera appel à un savoir-faire dont les meilleurs experts auront un avantage majeur.

Enfin, de nouvelles opportunités de domination apparaissent au fur et à mesure de la montée des enjeux environnementaux. Les terres rares essentielles aux technologies propres du futur, situées dans des pays émergents, mais également les besoins d’aides après les catastrophes qui se multiplient, sont autant d’occasions de coopération et d’intervention dans les pays. Il est désormais prouvé que le réchauffement climatique accentue la puissance des catastrophes naturelles, ainsi que la pénurie de ressources nécessaires à la vie. La mauvaise gestion de l’eau ou de la chaine alimentaire crée l’opportunité de dépendre de solutions américaines et d’ainsi étendre la puissance américaine. C’est sur ce dernier plan que selon Jean-Michel Valantin, la pensée stratégique prend un tournant inédit. Elle cesse ici d’être uniquement fondée sur la supériorité militaire, mais intègre la capacité à répondre technologiquement à la déstabilisation socio-environnementale planétaire. Le leadership en climate resiliency devient un atout stratégique. Le besoin croissant de se sortir rapidement et efficacement d’une catastrophe naturelle ou industrielle fera appel à un savoir-faire dont les meilleurs experts auront un avantage majeur. Avatar montre le changement de camp d’un ancien marine, passant du champ de la puissance militaire à la puissance naturelle. Il défend ce changement de camp, le présentant comme légitime et nécessaire à l’heure où l’humanité détruit le vivant. Là encore, la dimension sacrée est du côté de la vie et de ce qui mérite que l’on se batte et que l’on renonce au monde militaro-industriel qui la menace. Dans un autre ordre, le dernier James Bond Quantum of Solace montre que les nouveaux trésors sont naturels, comme l’eau, et qu’ils seront les enjeux des luttes de demain. Leur raréfaction va multiplier les conflits. Enfin, les grands films sur les pandémies révèlent le potentiel viral et global de destruction d’un acte au départ isolé, montrant bien les jeux d’interdépendances entre les différents risques systémiques et globaux. L’imaginaire du nucléaire continue : l’enjeu derrière la dégradation environnementale, est la destruction de l’humanité.

Avatar montre le changement de camp d’un ancien marine, passant du champ de la puissance militaire à la puissance naturelle. Il défend ce changement de camp, le présentant comme légitime et nécessaire à l’heure où l’humanité détruit le vivant. Là encore, la dimension sacrée est du côté de la vie et de ce qui mérite que l’on se batte et que l’on renonce au monde militaro-industriel qui la menace. Dans un autre ordre, le dernier James Bond Quantum of Solace montre que les nouveaux trésors sont naturels, comme l’eau, et qu’ils seront les enjeux des luttes de demain. Leur raréfaction va multiplier les conflits. Enfin, les grands films sur les pandémies révèlent le potentiel viral et global de destruction d’un acte au départ isolé, montrant bien les jeux d’interdépendances entre les différents risques systémiques et globaux. L’imaginaire du nucléaire continue : l’enjeu derrière la dégradation environnementale, est la destruction de l’humanité.

Sa créativité se manifesta dans sa jeunesse, et en parallèle de ses études de philosophie et d’histoire de l’art, dans la musique industrielle, courant singulier, transgressif et atonale que l’on nomme, sans aucune connotation péjorative, « bruitisme ». Précurseur en la matière, le sérieux de la démarche, ainsi que son talent, amenèrent Vivenza à se produire dans toute l’Europe.

Sa créativité se manifesta dans sa jeunesse, et en parallèle de ses études de philosophie et d’histoire de l’art, dans la musique industrielle, courant singulier, transgressif et atonale que l’on nomme, sans aucune connotation péjorative, « bruitisme ». Précurseur en la matière, le sérieux de la démarche, ainsi que son talent, amenèrent Vivenza à se produire dans toute l’Europe.

L'idée contemporaine prend toujours l'apparence d'une utopie bienveillante, fraternelle et égalisatrice, pour redresser les torts d'une société jugée encore trop paternelle ou hiérarchique. L'égalité des genres, le hashtag balance-ton-porc ou la discrimination positive sont avant tout des parodies de parodies, c'est-à-dire à la fois des parodies du principe platonicien ET de l'éthique quichottesque. Car c'est ici qu'il faut être précis : notre civilisation s'est d'abord bâtie sur l'affirmation de mythes spirituels et religieux, la cathédrale littéraire du Graal en constituant la dernière occurrence historique. Puis la modernité s'érigea sur la parodie desdits mythes, parfois somptueuses et emplies d'une belle énergie à l'instar du Quichotte.

L'idée contemporaine prend toujours l'apparence d'une utopie bienveillante, fraternelle et égalisatrice, pour redresser les torts d'une société jugée encore trop paternelle ou hiérarchique. L'égalité des genres, le hashtag balance-ton-porc ou la discrimination positive sont avant tout des parodies de parodies, c'est-à-dire à la fois des parodies du principe platonicien ET de l'éthique quichottesque. Car c'est ici qu'il faut être précis : notre civilisation s'est d'abord bâtie sur l'affirmation de mythes spirituels et religieux, la cathédrale littéraire du Graal en constituant la dernière occurrence historique. Puis la modernité s'érigea sur la parodie desdits mythes, parfois somptueuses et emplies d'une belle énergie à l'instar du Quichotte.

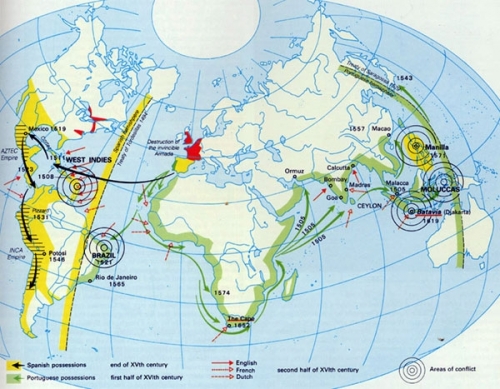

Maar het zijn protestanten in Noordwest-Europa die zich tot echte zeemachten ontwikkelen, doordat watergeuzen en piraten een primaire afhankelijkheid van de zee ontwikkelen. Het zullen uiteindelijk dan ook de Engelsen (en zij die als de Engelsen denken) zijn die de vrijgemaakte maritieme energieën beërven en het idee propageren dat de zee vrij is, dat de zee niemand toebehoort.Dat idee lijkt eerlijk genoeg, de zee is vrij dus van iedereen, niet waar? Maar als de open zee niemand toebehoort, geldt er uiteindelijk het recht van de sterkste. “De landoorlog heeft de tendens naar een open veldslag die beslissend is”, schrijft Schmitt. “In de zeeoorlog kan het natuurlijk ook tot een zeeslag komen, maar zijn kenmerkende middelen en methoden zijn beschieting en blokkade van vijandelijke kusten en confiscatie van vijandige en neutrale handelsschepen [..]. Het ligt in de aard van deze typerende middelen van de zeeoorlog, dat zij zich zowel tegen vechtenden als niet-vechtenden richten.”

Maar het zijn protestanten in Noordwest-Europa die zich tot echte zeemachten ontwikkelen, doordat watergeuzen en piraten een primaire afhankelijkheid van de zee ontwikkelen. Het zullen uiteindelijk dan ook de Engelsen (en zij die als de Engelsen denken) zijn die de vrijgemaakte maritieme energieën beërven en het idee propageren dat de zee vrij is, dat de zee niemand toebehoort.Dat idee lijkt eerlijk genoeg, de zee is vrij dus van iedereen, niet waar? Maar als de open zee niemand toebehoort, geldt er uiteindelijk het recht van de sterkste. “De landoorlog heeft de tendens naar een open veldslag die beslissend is”, schrijft Schmitt. “In de zeeoorlog kan het natuurlijk ook tot een zeeslag komen, maar zijn kenmerkende middelen en methoden zijn beschieting en blokkade van vijandelijke kusten en confiscatie van vijandige en neutrale handelsschepen [..]. Het ligt in de aard van deze typerende middelen van de zeeoorlog, dat zij zich zowel tegen vechtenden als niet-vechtenden richten.”