Submitted by the author, first published by News Junkie Post

Eighty-six-year old Hungarian-American, George Soros, is a very rich man. He currently ranks number 46 in the very exclusive club of richest persons in the world.

In 1947, as Hungary tilted to the Soviet Union block, he went to the United Kingdom to study economics. This early life experience made him not only an anti-communist, but also a staunch anti-Russian who was always plotting his revenge against the Soviets.

Soros knew that, to have any say in the capitalist order, one had to become filthy rich. At some point in his life, however, Mr. Soros decided that money only mattered if he could leverage it in influencing policies on a global scale. His role models for this aspect of his life were probably the two consigliere extraordinaire of the United States empire, slightly older than him, who are Henry Kissinger and Zbigniew Brzezinski.

The three men shared common views on the threat of the so-called communist domino effect and later, once the Soviet Union had collapsed, became fervent champions of a global empire with its nervous system in Washington. In their sociopath vision of the world, a minute elite of wise men should have the planet as their oyster while, we, the worker bees slave away at their mercy.

The Marxist ideology that inspired the Russian, Chinese and Cuban revolutions should be silenced forever, and even the dangerous successes of the French and Haitian revolutions, based on the philosophers of the Enlightenment, should never be considered by any national entity as an option.

Mr. Soros was a prime financier of Hillary Clinton’s campaign through one of his henchmen John Podesta.

Soros lost, and providing that the American people and the world citizenry learn a valuable lesson, his Messianic objective of world domination, after a successful goal of regime change in Russia, has failed with the mandate of President-Elect Donald Trump.

As an example, in February 2016, this is what Soros published in the fake left media outlet that he sponsors: The Guardian. The essay had a quite provocative title, and it was mainly addressed to Europe’s leadership and the public opinion. In “Putin Is a Bigger Threat to Europe’s Existence than ISIS,” Soros wrote:

“The Putin regime faces bankruptcy in 2017 when a large part of its foreign debt matures, and political turmoil may erupt sooner than that. The President’s popularity, which remains high, rests on a social contract requiring the government to deliver stability and a slowly, but steadily rising standard of living. Western sanctions coupled with the sharp decline in the price of oil will force the regime to fail on both counts.”

All geopolitical analysts make projections; some turn out to be accurate, others not. But Soros is not a geopolitical analyst. This, in very few sentences, was his battle plan for regime change in Russia.

In 1992 Soros crashed the Bank of England

Let’s look at the specifics of the timeline in the trajectory of the unquestionable puppet master of humanitarian imperialism.

It was in 1979 that Soros decided to diversify his already giant financial portfolio to invest into media organisations and NGOs big or small. His opaque so-called Open Society Foundation now funnels money to more than 100 organisations and various think-tanks.

But one must understand first what sorts of ruthless strategies Soros has used to, not only, acquire his fortune but also literally subdue a nation that used to be the most powerful empire in history.

This takes us to the UK on Black Wednesday, September 16, 1992, when George Soros decided to show the world how powerful he was. That day, Soros did a short on the British Pound by dumping £10 billion worth of the currency on the UK stock market.

Soros crashed the mighty Bank of England and showed everybody that he was more powerful than a major economy’s central bank. This action made Soros £1.8 billion. It was immoral to ruin the lives of countless hard working British citizens but, however, perfectly legal.

The hijack and killing of Occupy

Occupy was a real movement, at its inception in the fall of 2011. Some of us had even hoped that it would be the dawn of a global revolution.

This did not take into account George Soros’ minions of MoveOn, Change.org, Answer Coalition and the pseudo intelligentsia of the American fake left. They infiltrated then hijacked the movement. The stakes were too high, especially with Wall-Street friendly Barack Obama due for reelection in 2012.

The final battle of Occupy was fought and lost on December 4, 2011 in Washington DC. My colleague Liam Fox and I were there. We watched it go to waste. Until then, anarchist flags had flown above the tents. The Occupy movement included Anarchists, as well as Greens, neo-Marxists, and Libertarians, and it represented a real threat for the status quo. Soros and his surrogates of the so-called ‘progressive alternative media’ made sure Occupy became neutered, toothless and finally dead. It would eventually become a convenient voting block to reelect Barack Obama.

Soros, the purple revolution, and the caviar eating fake left

Mr. Soros is quite fashion conscious for an older gentleman, even though this term doesn’t quite apply to the Ministry of Truth’s ultimate evil do-gooder. He seems to fancy secondary colours when it comes to symbolising the fake ‘revolutions’ with regime change goals that he indirectly orchestrates.

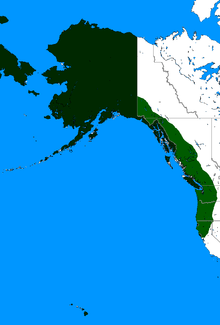

It is clear that he had his hands in Iran’s green revolution in 2009, as well as Ukraine’s orange revolution.

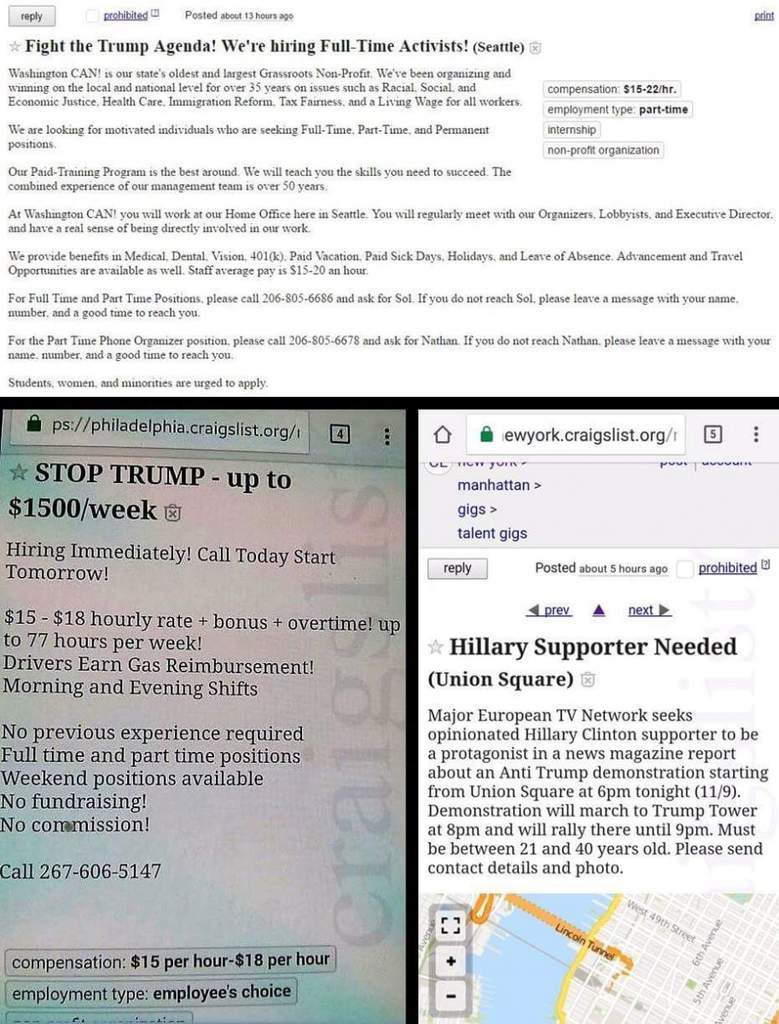

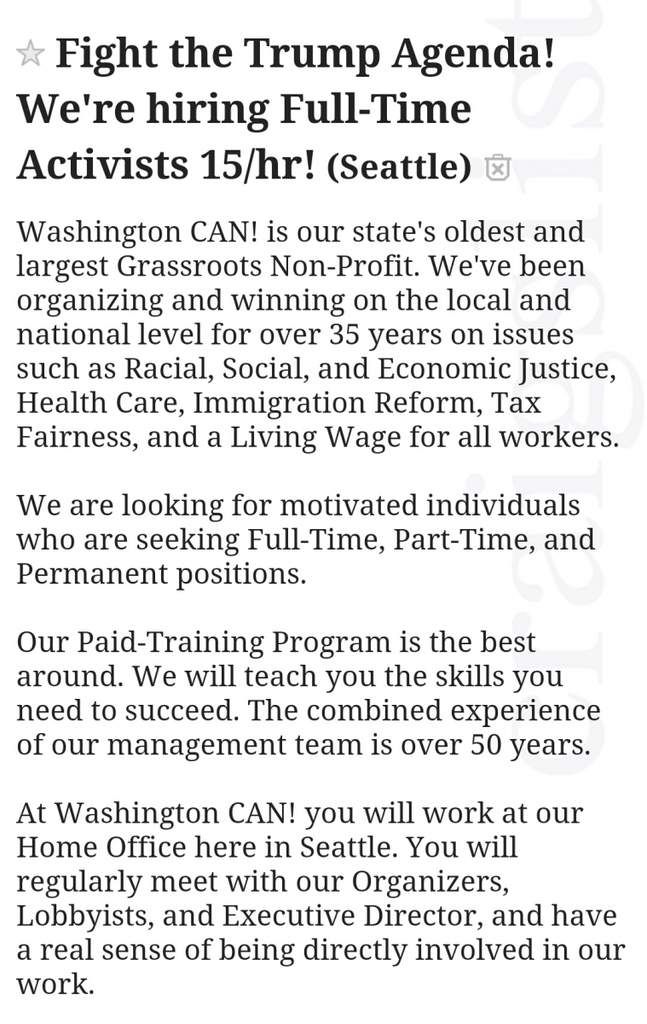

Now he wants to bring a purple revolution to the United States, to challenge the mandate of President-Elect Trump. This colour revolution, like the others, will ultimately fail, providing that police in cities or Trump’s supporters do not fall for the provocation and either crack down or counter-protest.

The mainstream media that Soros and his protege Hillary Clinton controlled have been exposed by Wikileaks as the diligent presstitutes of the Ministry of Truth. CNN, MSNBC, the New York Times, the Washington Post, NPR News and many others, have been unmasked as biased propaganda outlets.

The same goes for the founder of the Huffington Post, Ariana Huffington.

NPR News cannot be considered to be an impartial media organization while it receives massive funding from both George Soros and the Bill and Melinda Gates foundation.

Darling of the fake left Rachel Maddow, before getting her big-paycheck gig at MSNBC, started her career at the Soros-funded Air America radio.

Among the pseudo-left alternative media, it is not much better.

Noam Chomsky, who has been called “the Socrates of our times” by his colleague, Chris Hedges, might have drunk his hemlock by endorsing Hillary Clinton.

The same Chris Hedges, along with Cornell West, Amy Goodman and Naomi Klein were shrewder when they endorsed Jill Stein. But they might want to step down from their ivory towers from time to time and ask themselves a simple question: if Stein was the candidate of the 99 percent, why did she only receive 1 percent of the vote?

Another character and instigator of the Soros-financed purple revolution is Michael Moore: the documentary filmmaker has posed as a blue-collar ordinary working man for more than a decade, even though he is a millionaire.

Moore is organising a one-million women march in Washington DC on the day of President-Elect Trump’s inauguration, as an ultimate stand against his alleged sexism. Who will lead Soros’s mighty purple female army along with Michael; will it be generals Lady Gaga and Madonna?

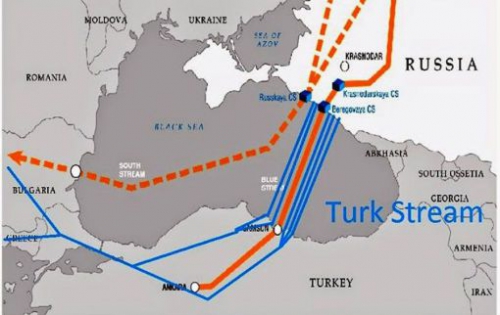

On a more serious note, Mr. Soros and his Wall Street friends should reflect on what would happen to the US stock market in case of increased tension with Russia and China, which is what Soros has championed.

Would China use what financier Warren Buffet called an economic weapon of mass destruction and dump its $3 trillion of Treasury-Bond holdings in one day? The net result for Wall Street would likely be as high as the return on the George Soros and the Saudi investments in Hillary Clinton’s bid for the White House: a zero sum game.

The election of Donald Trump is an anomaly, an accident in the course of history. As such it can be considered to be a paradigm shift, a reset on the dial of obsolete models and ideologies.

This article is dedicated to my old friend Liam Fox.

Gilbert Mercier is the Editor-in-Chief of News Junkie Post and the author of The Orwellian Empire.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Kontrakultur Halle: die Gesichter der ersten Reihe

Kontrakultur Halle: die Gesichter der ersten Reihe Deutschland zahlt XXL-Flüchtlingsharem 360.000 Euro im Jahr

Deutschland zahlt XXL-Flüchtlingsharem 360.000 Euro im Jahr

Que peuvent faire les médias habituels, sachant que toute remise en cause est exclue? La même tactique que d'habitude, essayer de salir les nouveaux venus de façon préventive. L'idée est que le grand public soit préparé à les haïr dès leur arrivée, afin qu'ils soient plus méprisés que regardés.

Que peuvent faire les médias habituels, sachant que toute remise en cause est exclue? La même tactique que d'habitude, essayer de salir les nouveaux venus de façon préventive. L'idée est que le grand public soit préparé à les haïr dès leur arrivée, afin qu'ils soient plus méprisés que regardés. Steve Bannon, le directeur exécutif de Breitbart News, a été récemment nommé directeur de la stratégie et conseiller du Président Trump par ce dernier. Pas possible donc de défausser le site comme le travail de ploucs illuminés sortis de nulle part.

Steve Bannon, le directeur exécutif de Breitbart News, a été récemment nommé directeur de la stratégie et conseiller du Président Trump par ce dernier. Pas possible donc de défausser le site comme le travail de ploucs illuminés sortis de nulle part.

•

•  •

•

Face à Clinton donc, mais face aussi aux caciques du parti républicain qui l’ont attaqué à chaque prétendu dérapage, Paul Ryan et John McCain en tête, alors qu’il était désavoué par les Bush et combattu par les néo-conservateurs, et que même Schwarzenegger s’est dégonflé, ne bénéficiant dès lors que du soutien explicite de Clint Eastwood et de Steven Seagal, et du soutien implicite des Stallone, Willis, Norris et autres acteurs des films d’action, il a vaincu. Il a remporté les primaires, humiliant les Kasich et les Jeb Bush. Il a su obtenir le ralliement de Ted Cruz, son adversaire le plus déterminé mais qui, une fois vaincu, s’est montré ensuite d’un soutien sans faille. Il a su conserver le soutien aussi de Priebus, le président du parti républicain, face aux manœuvres des Romney et Ryan qui voulaient au mépris du vote des citoyens le renverser.

Face à Clinton donc, mais face aussi aux caciques du parti républicain qui l’ont attaqué à chaque prétendu dérapage, Paul Ryan et John McCain en tête, alors qu’il était désavoué par les Bush et combattu par les néo-conservateurs, et que même Schwarzenegger s’est dégonflé, ne bénéficiant dès lors que du soutien explicite de Clint Eastwood et de Steven Seagal, et du soutien implicite des Stallone, Willis, Norris et autres acteurs des films d’action, il a vaincu. Il a remporté les primaires, humiliant les Kasich et les Jeb Bush. Il a su obtenir le ralliement de Ted Cruz, son adversaire le plus déterminé mais qui, une fois vaincu, s’est montré ensuite d’un soutien sans faille. Il a su conserver le soutien aussi de Priebus, le président du parti républicain, face aux manœuvres des Romney et Ryan qui voulaient au mépris du vote des citoyens le renverser.

Hillary is the tool, enriched by the Oligarchy, whose job as President was to protect and to increase the trillion dollar budget of the military/security complex. With Hillary in the White House, the looting of the American taxpayers in behalf of the wealth of the One Percent could go forward unimpeded. But if Trump resolves “the Russian threat,” the Oligarchy takes an income hit.

Hillary is the tool, enriched by the Oligarchy, whose job as President was to protect and to increase the trillion dollar budget of the military/security complex. With Hillary in the White House, the looting of the American taxpayers in behalf of the wealth of the One Percent could go forward unimpeded. But if Trump resolves “the Russian threat,” the Oligarchy takes an income hit.

Manent se garde bien de postuler une ontologie du musulman, comme il l’écrit : « il ne s’agit pas de postuler une essence immuable de l’islam, seulement de reconnaître son existence et pour ainsi dire sa consistance (…). Notre régime politique et nos mœurs nous incitent à ramener les masses spirituelles aux individus qui les composent, mais enfin, aussi désireux que nous soyons de ne voir partout que des sujets titulaires de droits et des individus cherchant leur intérêt, nous nous heurtons à quelques grands faits collectifs qui sont déterminants pour la vie du monde. Nous nous y heurtons chaque jour davantage. Qui a peur du scandale trébuchera sur la pierre du scandale »[3]. Par ailleurs, il constate avec raison la négligence des gouvernants quant aux masses spirituelles, aveuglés qu’ils sont par l’individualisme libéral-libertaire du toujours plus de droits. Toutefois, sa réponse ne nous paraît pas souhaitable. Si nous sommes d’accord pour dire que les humiliations sont vexatoires et inutiles, autoriser les menus confessionnels, les horaires réservés et autres « accommodements raisonnables » comme on dit dans la Belle Province revient à rompre de fait l’égalité républicaine (rien à voir avec l’égalitarisme socialiste). Le groupe social musulman est composé de citoyens égaux en dignité et en droits aux autres. Il n’a pas a bénéficier de règlements spécifiques. D’une part, la population musulmane en métropole n’en a jamais eu besoin avant la lâcheté de Jospin en 1989, quand ce dernier s’est défaussé devant l’entrisme intégriste à Creil, et d’autre part, étant de peuplement récent en France (majoritairement arrivée à partir du regroupement familial dans les années 1970), elle doit s’adapter au pays qui l’accueille et dont elle a choisi de prendre la nationalité.

Manent se garde bien de postuler une ontologie du musulman, comme il l’écrit : « il ne s’agit pas de postuler une essence immuable de l’islam, seulement de reconnaître son existence et pour ainsi dire sa consistance (…). Notre régime politique et nos mœurs nous incitent à ramener les masses spirituelles aux individus qui les composent, mais enfin, aussi désireux que nous soyons de ne voir partout que des sujets titulaires de droits et des individus cherchant leur intérêt, nous nous heurtons à quelques grands faits collectifs qui sont déterminants pour la vie du monde. Nous nous y heurtons chaque jour davantage. Qui a peur du scandale trébuchera sur la pierre du scandale »[3]. Par ailleurs, il constate avec raison la négligence des gouvernants quant aux masses spirituelles, aveuglés qu’ils sont par l’individualisme libéral-libertaire du toujours plus de droits. Toutefois, sa réponse ne nous paraît pas souhaitable. Si nous sommes d’accord pour dire que les humiliations sont vexatoires et inutiles, autoriser les menus confessionnels, les horaires réservés et autres « accommodements raisonnables » comme on dit dans la Belle Province revient à rompre de fait l’égalité républicaine (rien à voir avec l’égalitarisme socialiste). Le groupe social musulman est composé de citoyens égaux en dignité et en droits aux autres. Il n’a pas a bénéficier de règlements spécifiques. D’une part, la population musulmane en métropole n’en a jamais eu besoin avant la lâcheté de Jospin en 1989, quand ce dernier s’est défaussé devant l’entrisme intégriste à Creil, et d’autre part, étant de peuplement récent en France (majoritairement arrivée à partir du regroupement familial dans les années 1970), elle doit s’adapter au pays qui l’accueille et dont elle a choisi de prendre la nationalité.

Trump peut déjà être crédité d’un immense succès : sa campagne a contraint les médias dominants étasuniens à montrer leur vrai visage – le visage d’une machine de propagande mauvaise, menteuse et moralement corrompue. Par son vote, le peuple américain a récompensé ses médias avec un gigantesque «Allez vous faire foutre !», un vote de défiance et de rejet total, qui détruira à jamais la crédibilité de la machine de propagande de l’Empire.

Trump peut déjà être crédité d’un immense succès : sa campagne a contraint les médias dominants étasuniens à montrer leur vrai visage – le visage d’une machine de propagande mauvaise, menteuse et moralement corrompue. Par son vote, le peuple américain a récompensé ses médias avec un gigantesque «Allez vous faire foutre !», un vote de défiance et de rejet total, qui détruira à jamais la crédibilité de la machine de propagande de l’Empire.