jeudi, 03 mars 2022

Arrogance américaine et réaction russe: écoutez les paroles du général Marco Bertolini

Arrogance américaine et réaction russe: écoutez les paroles du général Marco Bertolini

par Eugenio Palazzini

Source: https://www.ilprimatonazionale.it/esteri/arroganza-usa-reazione-russia-leggere-parole-generale-bertolini-224970/?goal=0_5b66923a54-9657225476-437176193&mc_cid=9657225476&mc_eid=dc220ae7bc

Rome, 23 février - Lire avec un grain de sel les textes et les communiqués sur la très délicate crise ukrainienne, en constante évolution, n'est pas à la portée de tous. Ces derniers jours, de nombreuses analyses et déclarations bizarres ont été émises, dictées par une ignorance substantielle, même par ceux qui occupent des rôles institutionnels de premier plan. Au contraire, le général Marco Bertolini, ancien chef du Haut Commandement Interforce, propose une analyse prudente et réfléchie, également à la lumière des précédents historiques.

Général Bertolini : "La volonté américaine de gagner"

"Le fait que Poutine ait reconnu les deux républiques du Donbass change certainement la situation. Le général a expliqué à Adnkronos qu'"il existe d'illustres précédents historiques dans le camp opposé, la même chose s'est effectivement produite au Kosovo de notre côté, et malgré les remontrances russes au moment où nous avons reconnu l'autonomie du Kosovo par rapport à la Serbie, la Russie ne s'y est finalement pas opposée. C'est une situation très délicate, je pense que la Russie essaie maintenant de nous mettre devant le fait accompli, un peu comme ce qui s'est passé avec la Crimée, que la Russie a reprise et où nous n'avons pas réagi, sur la base également d'un plébiscite dans la région".

Mais pourquoi semble-t-il maintenant que nous ayons atteint un point de non-retour en Ukraine ? "Je crois que la Russie, comme nous, a été victime de la volonté américaine de gagner", déclare Bertolini. "Les États-Unis n'ont pas seulement gagné la guerre froide, ils voulaient aussi humilier la Russie en prenant tout ce qui se trouvait dans sa zone d'influence. Ils ont soutenu l'autonomisation ou l'indépendance des pays baltes, de la Pologne, de la Roumanie et de la Bulgarie : face à l'Ukraine qui lui enlève toute possibilité d'accès à la mer Noire, la Russie a réagi".

L'arrogance d'acculer la Russie et les risques pour l'Italie

Le Kremlin ne peut donc pas assister sans réagir aux avancées continues de l'OTAN vers l'est, sous peine de perdre définitivement le contrôle de ce qu'il considère comme sa "voisine étrangère", assorti du sentiment consécutif d'un encerclement ingérable à long terme. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés", déclare Bertolini, "il y avait un peu d'arrogance à pousser les Russes dans un coin, alors, maintenant, ils ont réagi. Nous espérons désormais qu'elle se limitera aux deux républiques du Donbass et qu'il n'y aura rien d'autre, mais il y a aussi le problème de la stabilité du régime en Ukraine, où une situation a été créée avec un président plutôt improbable, qui vient du monde du show-business.

Ce sont toutes des questions que le gouvernement italien ne peut ignorer, car notre nation risque de lourds revers économiques causés par la poursuite du bras de fer qui est en cours. "C'est un moment très dramatique. L'Italie est impliquée d'un point de vue énergétique, car si la Russie ferme les robinets ce soir, nous nous cuirons nos repas sur des feux de bois et non sur des cuisinières à gaz", a noté le général. Mais ce n'est pas tout, puisque "nous sommes également impliqués d'un point de vue opérationnel, car les Global Hawks qui survolent l'Ukraine partent de Sigonella, l'Italie étant en grande partie une base militaire américaine. Le risque est là, il est présent et réel. Nous espérons une rencontre entre Draghi et Poutine, à ce stade les jeux sont déjà faits et je ne pense pas qu'ils auront une grande marge de manœuvre, mais s'il y a une chance de faire entendre notre voix, c'est certainement une chose importante.

Lire aussi : Ukraine, soldats et drones de Sigonella : comment Washington "exploite" l'Italie d'Alessandro Della Guglia: https://www.ilprimatonazionale.it/esteri/ucraina-soldati-e-droni-da-sigonella-cosi-washington-sfrutta-litalia-224921/

15:41 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, europe, affaires européennes, politique internationale, otan, général marco bertolini |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 02 mars 2022

Sur la vie et l'oeuvre de Dmitri Merezkovsky

Sur la vie et l'oeuvre de Dmitri Merezkovsky

Antonio Rossiello

Ex: http://www.italiasociale.org/

L'écrivain et critique littéraire Dmitri Sergèyevich Merezkovskij est né à Saint-Pétersbourg dans la Russie tsariste le 14 août 1865, ou le 2 août 1865 dans le calendrier julien alors utilisé en Russie. Dmitri était le fils d'un modeste fonctionnaire, un fonctionnaire de la cour de Saint-Pétersbourg. De 1884 à 1889, il étudie l'histoire et la philologie à l'université de Saint-Pétersbourg, obtenant un diplôme en histoire et en philosophie avec une thèse de doctorat en philologie sur Montaigne. Merezhkovsky a fait ses débuts en littérature, étant un disciple du poète symboliste S. Nadon, avec ''Stichotvorenija (1883 -1887)'', ( Poèmes), en 1888. Il a rencontré Zinaida Nikolevna Gippius, (née le 20 novembre, c'est-à-dire le 8 novembre 1869 dans le calendrier julien, à Belyov, en Russie), sa future épouse, en mai 1888 lors d'un séjour à Borhoni / Borzhom dans le Caucase ; ils se sont mariés en janvier 1889, à l'âge de 23 ans, lui, et de 19 ans, elle.

Le couple s'est installé à Saint-Pétersbourg, où dans les décennies qui ont suivi leur mariage, ils sont devenus les animateurs d'un salon, lançant une société religieuse, accueillant des intellectuels et des artistes, un point de rencontre pour la scène intellectuelle du début du siècle dans la capitale. En 1891, Dmitri se rend à Vienne et à Venise. Ses sources de revenus sont dues au soutien de sa famille au cours des premières années, notamment lorsqu'il a assumé la responsabilité de prendre en charge les déplacements pour des raisons médicales de sa femme. En 1892, il publie son deuxième recueil ''Simvoly, pesni i poemy'' (Poèmes, symboles), qui peut être considéré comme une sorte de ''manifeste'' poétique de la nouvelle sensibilité décadente et symboliste.

Merezhkovsky y subit l'influence de Poe et de Baudelaire, introduisant des thèmes et des motifs qui reviendront plus tard dans l'œuvre d'autres symbolistes : pessimisme lugubre, affirmation orgueilleuse de son propre individualisme, condition de l'homme en tant qu'"enfant de la nuit", prisonnier de ce monde et aspirant à "l'autre", dichotomie entre le culte païen de la beauté terrestre et les aspirations mystico-religieuses. Merezhkovsky a publié un recueil d'articles, ''O pricinach upadka i o novych tecenijach sovremennoj russkoj literatury'' (Sur les causes de la décadence et les nouvelles tendances de la littérature russe contemporaine), en 1893, qui constitue la première ''déclaration d'intention'' du décadentisme russe.

Dans ce document, Merezhkovsky appelle à la création d'un "nouvel art idéal", qui remplacerait le "réalisme utilitaire vulgaire" en Russie. À la lumière de cette conception idéaliste, qui prendra avec le temps des connotations nettement métaphysiques et religieuses, Merezhkovsky ressent le besoin de "revisiter" l'héritage littéraire des grands écrivains du passé et se consacre à la critique littéraire. Il était un penseur mystique chrétien et tirait ses revenus de la rémunération de ses écrits philosophiques, historiques, religieux et biographiques, ainsi que de sa poésie. Il a publié des nouvelles, des poèmes et des articles dans des périodiques littéraires et artistiques ; des livres dont il a reçu des droits d'auteur et des redevances. Il a toujours été un écrivain connu, puisqu'il publiait en Russie et gagnait beaucoup d'argent.

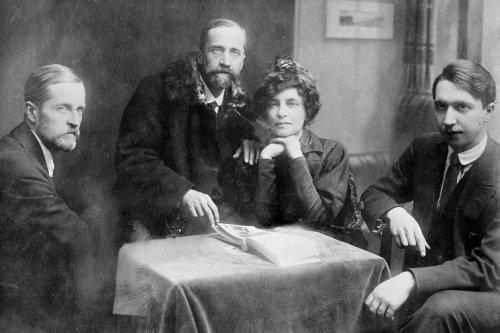

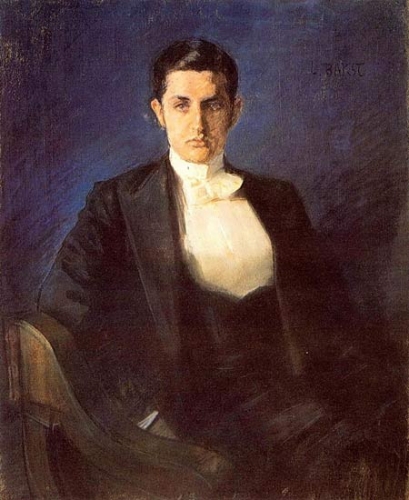

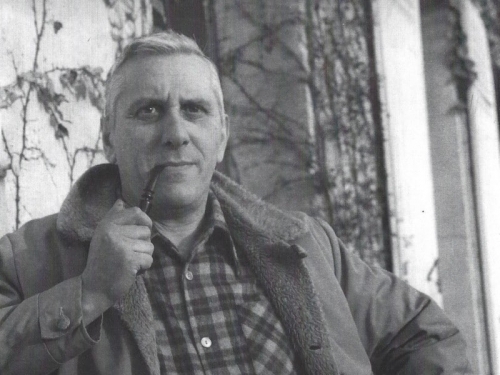

Pour les traductions, il recevait occasionnellement des droits d'auteur. Comme il n'existe pas en Russie d'accord international correspondant, les éditeurs étrangers sont libres de rémunérer ou non leurs traductions d'auteurs russes. Ces considérations s'appliquent à la période où il a vécu à l'étranger. Dans ses lettres, Zinaida décrit les conditions de vie comme n'étant pas toujours faciles. Leurs réserves étaient limitées. Le jeune couple a mené une vie dans de meilleures conditions à Saint-Pétersbourg grâce à leurs écrits. Ils n'ont pas eu d'enfants pour des raisons inconnues. Leur mariage orageux est devenu ouvertement un ménage à trois à partir de 1901, Dmitri Vladimirovich Filosofov (1872-1940) vivant avec eux dans la même maison. Dmitri Filosofov (Philosophoff- photo, ci-dessous) et Vladimir Zlobin (1894-1967) étaient ses secrétaires, éditeurs et co-auteurs.

De gauche à droite: Filosofov, Merezhkosky, Zinaida Gippius, Zlobine.

Merezhkovsky admirait beaucoup Dostoievsky et Soloviev, qu'il a rencontré. Dans les années qui suivent 1890, il popularise le symbolisme français en Russie. La tradition naturaliste de Tolstoï à Dostoïevski est alors décadente, supplantée par la tendance mystique/religieuse, vers laquelle s'oriente Merezhkovski. Il a soutenu que les auteurs naturalistes n'avaient pas été tels, mais mystiques. Merezhkovsky s'est accrédité en initiant le symbolisme russe et l'âge d'or russe. Le symbolisme était une réaction au naturalisme et au réalisme. Un cri de spiritualité contre la pensée matérialiste russe consécutive. La peinture symboliste russe privilégie les figures mystérieuses dans lesquelles elle dépeint de manière suggestive une sorte de spiritualité à laquelle elle s'intéresse. Ils sont arrivés à une sorte de mélancolie élégiaque.

Les symbolistes ont adopté une vision spirituelle du monde. Ils ont mené une guerre contre l'utilitarisme général et une vision positiviste du monde, parmi lesquels ils n'incluaient ni l'art ni la philosophie, remplacés par de nouvelles exigences de valeurs éternelles. Les premiers symbolistes russes avaient compris qu'une synthèse entre le monde matériel et corrompu et les valeurs éternelles n'était pas possible. Ils ont rejeté la croyance que l'art pouvait servir le progrès social. Ils ont positionné l'artiste comme une figure divine libre dans laquelle la vie et l'œuvre pouvaient pointer vers une vie élevée et spirituelle. Ils voyaient l'artiste comme un médiateur des forces entre le monde phénoménal et le monde nouménal (intellectuel). Merezhkovski représentait les écrivains comme lui-même comme des voyants de deux mondes différents, la chair et l'esprit. Ce type de pensée s'est développé dans ''Le Christ et l'Antéchrist''. Les Merezhkovski étaient des figures de proue de l'âge du silence. Zinaida Gippius était une poétesse prolifique, auteur de romans et d'essais, de mémoires, de critiques, de comédies ; elle a écrit de nombreux essais critiques sur la littérature, la religion et la politique. Ils ont été publiés dans des magazines et journaux littéraires de Moscou et de Saint-Pétersbourg sous divers pseudonymes, dont Anton Krajny et Roman Arensky.

L'âme est religieuse dès le départ, le sentiment de solitude dans le monde est intolérable s'il n'y a pas de Dieu'' et (Zinaida Gippius). La religion est liée à toutes sortes d'églises, y compris l'église orthodoxe, elle ne s'y est pas conformée, ni son mari. Dmitri a cherché sa propre voie vers le divin comme Fiodor Dostoïevski. Il a stimulé l'idée d'un nouveau christianisme ; une nouvelle Église, où la personne et Dieu sont égaux. Ils ont exprimé leur néo-christianisme dans les paroles et les actes d'une vie scandaleuse. Leur triple union avec le philosophe, publiciste et critique Dimitri Filosofov a joué un rôle important dans l'union artistique du monde de l'art. Cette union, ou famille élargie, montrait absolument la nouvelle union spirituelle, mais la société considérait cela avec arrogance comme une continuation de son poème scandaleux : ''Je ne peux pas obéir à Dieu si j'aime Dieu... Nous ne sommes pas des esclaves mais des enfants de Dieu, et les enfants sont libres comme Lui''.

En 1900, l'immense empire russe s'était industrialisé grâce à des emprunts financiers étrangers au moyen de prêts monétaires, sans aucune modernisation de sa structure sociale. Aucune perspective n'était donnée à l'indicible misère de sa population paysanne, soit sans terre à la merci des propriétaires, soit indépendante mais écrasée par les gigantesques taxes destinées à pourvoir au paiement de l'endettement russe (les propriétaires ne payaient pas d'impôts). L'immense sous-classe prolétarienne, qui vit dans des conditions misérables, afflue dans les villes et les centres industriels. L'énorme croissance de la population a permis de compenser les soldats dans l'armée, les ouvriers dans l'industrie, les travailleurs coloniaux sibériens et dans les campagnes. L'Empire est secoué par une politique désordonnée. Des grèves, des manifestations et des affrontements avec la police ont eu lieu dans plusieurs villes. Les radicaux de gauche ont repris le terrorisme politique. Les structures autoritaires rigides de l'autocratie semblaient incapables de réagir ou de saisir ce qui se passait.

En 1900, l'immense empire russe s'était industrialisé grâce à des emprunts financiers étrangers au moyen de prêts monétaires, sans aucune modernisation de sa structure sociale. Aucune perspective n'était donnée à l'indicible misère de sa population paysanne, soit sans terre à la merci des propriétaires, soit indépendante mais écrasée par les gigantesques taxes destinées à pourvoir au paiement de l'endettement russe (les propriétaires ne payaient pas d'impôts). L'immense sous-classe prolétarienne, qui vit dans des conditions misérables, afflue dans les villes et les centres industriels. L'énorme croissance de la population a permis de compenser les soldats dans l'armée, les ouvriers dans l'industrie, les travailleurs coloniaux sibériens et dans les campagnes. L'Empire est secoué par une politique désordonnée. Des grèves, des manifestations et des affrontements avec la police ont eu lieu dans plusieurs villes. Les radicaux de gauche ont repris le terrorisme politique. Les structures autoritaires rigides de l'autocratie semblaient incapables de réagir ou de saisir ce qui se passait.

Tolstoï a été excommunié de l'Église orthodoxe. Après 1900, Merezhkovsky a activement propagé une ''nouvelle conscience religieuse'', animant un groupe de ''chrétiens spirituels'' qu'il appelait les chercheurs de Dieu (Hogoiskateli), ou les décadents. Les Bogoiskatjeli, ou chercheurs de Dieu, étaient un courant qui rassemblait des personnes connues sous le nom de Société russe de 1900. Ce groupe comprenait sa femme Zinaida Gippius et Dimitri Filosofov, Vasily Rozanov, V. Ternavcev et d'autres. Il était le directeur du mouvement spiritualisé, avec la poétesse Zinaida Kippius, Balmont, Brjusou, Sollogub à ses côtés dans la direction. À partir de novembre 1901, Merezhkovsky a projeté des discussions entre les "chrétiens spirituels" et les "chrétiens officiels" (représentant de l'Église orthodoxe).

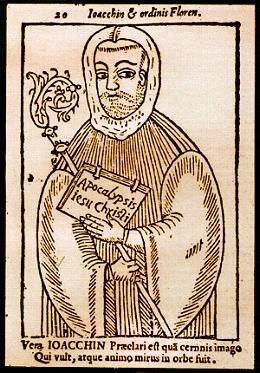

En 1901, Merezhkovsky et son ami Dmitri V. Filosofov, sont devenus les animateurs d'un mouvement philosophique religieux, dont le but était de promouvoir une ''nouvelle conscience religieuse'' en Russie, en fondant la Société philosophico-religieuse, dont l'instrument de diffusion était la revue ''Novyi put'' (La nouvelle voie), qui reflétait leurs idées métaphysiques. Ces réunions régulières étaient connues sous le nom d'Assemblées religieuses de Saint-Pétersbourg et ont duré de 1901 à 1903. Penseur religieux et mystique, il envisage l'avènement d'un nouveau monde de liberté et d'épanouissement chrétien qui s'accomplirait avec la réalisation du Royaume de l'Esprit, invoqué par Joachim de Fiore. L'attente du Troisième Royaume lui impose la nécessité de mener une action concrète, qu'il tente à plusieurs reprises, lors de conférences religieuses et philosophiques en 1901 qui sont mémorables dans l'histoire de la culture russe contemporaine.

En 1901, Merezhkovsky et son ami Dmitri V. Filosofov, sont devenus les animateurs d'un mouvement philosophique religieux, dont le but était de promouvoir une ''nouvelle conscience religieuse'' en Russie, en fondant la Société philosophico-religieuse, dont l'instrument de diffusion était la revue ''Novyi put'' (La nouvelle voie), qui reflétait leurs idées métaphysiques. Ces réunions régulières étaient connues sous le nom d'Assemblées religieuses de Saint-Pétersbourg et ont duré de 1901 à 1903. Penseur religieux et mystique, il envisage l'avènement d'un nouveau monde de liberté et d'épanouissement chrétien qui s'accomplirait avec la réalisation du Royaume de l'Esprit, invoqué par Joachim de Fiore. L'attente du Troisième Royaume lui impose la nécessité de mener une action concrète, qu'il tente à plusieurs reprises, lors de conférences religieuses et philosophiques en 1901 qui sont mémorables dans l'histoire de la culture russe contemporaine.

En avril 1903, ces assemblées philosophico-religieuses ont été interdites par l'Église (par Pobedonoscev, Procurateur du Synode sacré, ministre russe de l'Église orthodoxe).

Il a perdu de nombreux lecteurs et a eu des problèmes financiers après le mouvement hostile de l'Eglise à partir d'avril 1903. Merezhkovsky a cherché d'autres contributeurs, les nouveaux idéalistes. En 1904, ''Novy Put'' a été suspendu. Merezhkovsky et sa femme ont voyagé au plus profond de la Russie, au-delà de la Volga, pour rendre visite à des mystiques russes reclus dans des monastères. Ils ont rencontré des représentants de plusieurs sectes mystiques. Merezhkovsky a entretenu une correspondance avec certains de ces gnostiques russes. Gippius a écrit une histoire, décrivant les rituels secrets de la communauté gnostique khlystique avec une grande perspicacité dans la connaissance. Les auteurs qu'il a examinés sont analysés selon une procédure "antithétique" qui trouve son origine dans une opposition fondamentale qui, selon Merezhkovsky, a déterminé toute l'histoire humaine : l'antithèse entre la religion de la chair et la religion de l'esprit, entre le paganisme et le christianisme. Et dans l'histoire littéraire russe, les ''archétypes'', les incarnations parfaites de ces deux principes opposés seraient Tolstoï (''voyant de la chair'') et Dostoïevski (''voyant de l'esprit''). Cette antithèse est également à la base de l'une des œuvres les plus importantes de Merezhkovsky, publiée entre 1896 et 1905 et intitulée la trilogie de récits historiques ''Christos i Antichrist'', ''Christo et Antichrist'', un best-seller européen, composée des romans ''Smert'' bogov. Yulian Otstupnik", (Mort des dieux. Julien l'Apostat) de 1896, "Voskressie bogi. Leonardo da Vinchi (1899-1900)'', (La résurrection des dieux. Léonard de Vinci)'' en 1901, et ''Antikhrist : Pyotr i Aleksej'', (L'antéchrist : Pierre et Alexis) en 1905 .

Dans cet ouvrage, construit selon un dessein philosophique précis et ambitieux, Merezhkovsky a concentré son attention sur trois moments historiques où, selon lui, le pressentiment du Troisième Royaume était le plus fort, de cet âge d'or où l'humanité pourra parvenir à une conciliation et une synthèse entre le paganisme et le christianisme. Avec cette trilogie, il a fait renaître le roman historique en Russie. Ses trois parties, situées à des époques et des zones géographiques distinctes, révèlent une érudition historique et servent de véhicule aux auteurs d'idées historiques et théologiques. Sur les questions brûlantes de la Russie contemporaine, ceux qui cherchaient Dieu n'avaient pas de réponse ou d'attitude claire. Leur mysticisme était simplement romantique, ils montraient peu de potentiel pour soulever des questions politiques et apporter des solutions politiques. Sa trilogie est contemporaine de ses voyages à Rome et à Constantinople. C'est sa période la plus lucide sur le plan intellectuel, au cours de laquelle le pouvoir expressif du langage atteint son acmé.

Chez Julien, il y avait l'élan vivifiant de nombreuses images, la blanche et froide Aphrodite amaudienne, née de l'écume, sans honte dans sa méditation, devant laquelle le futur empereur, sous les traits du moine chrétien, l'âme macérée par le doute, s'incline, stupéfait par la lumière soudaine qui l'éveille à la vie - c'est l'actif du triomphe païen. Opposant actif au positivisme, prédominant dans la culture russe, il fait évoluer sa spéculation en termes d'antinomianisme et de vulgarisation ; au pathos de Tolstoï, brillant voyant païen et panthéiste de la chair, il oppose l'œuvre de l'excellent voyant de l'esprit qu'était Dostoïevski, révélation de l'esprit chrétien au sens propre. La trilogie du roman historique "Le Christ et l'Antéchrist", œuvre moderniste, est antinomique, où l'on oppose l'histoire de "Julien l'Apostat, ou la mort des dieux", en 1896, à "Léonard de Vinci, ou la résurrection des dieux", en 1901 ; "Pierre et Alexis", en 1905, dont l'idée centrale est l'opposition entre la conception grecque de la sainteté de la chair et la conception chrétienne de l'esprit, le choc entre le Christ et l'Antéchrist.

L'antéchrist acquiert une terrible évidence dramatique dans la lutte racontée dans un troisième roman, ''Pierre et Alexis'' de 1905, qui fut suivi d'une autre trilogie historique, représentant la lutte historique entre les mêmes principes (le Christ et l'antéchrist) en relation avec le futur destin de la Russie : composé du drame ''Pavel I'', (La mort de Paul I) de 1908 ; et des romans ''Alexandre I (1911-'12) Pervyj'', (Les secrets d'Alexandre I) de 1911 ; ''Perventsy svobody. Istorija vosstanija 14 - go Dekabrja 1825", (La conspiration des décabristes) de 1917. Il élargit cette vision antinomique et la repropose, comme une révélation, dans ses autres perspectives d'histoire et de critique. L'histoire a été pensée comme un processus qui se déroule dans l'opposition antinomique entre le règne du père, dans l'Ancien Testament, et le règne du fils, mis en œuvre dans le christianisme.

Il n'a pas réussi à donner à cet antinomianisme une véritable fonctionnalité dialectique, à le valider comme principe du dynamisme interne de la vie et de l'histoire. Un ordre extérieurement inchangé et immuable a été effectivement corrodé, alors que la hache de la révolution soviétique est tombée sur la Sainte Russie - la Russie du Tsar, de la vision messianique de l'Empire, de la Troisième Rome. La mission impliquée dans l'inscription gravée dans la salle du tsar ''le soleil a rencontré son ouest, et c'était la nuit'' est passée entre des mains qui en ont inversé le sens et l'ont brandie jusqu'en 1989, année de la chute du communisme soviétique. Merezhkovsky a ensuite écrit d'autres ouvrages historiques, dans lesquels l'histoire était de plus en plus artificiellement "interprétée" et destinée à des fins démonstratives spécifiques par l'écrivain.

En 1896, il a publié ''Novyj e stijkhotvorenija. (1891 - '95)" ; en 1897, "Vechnye sputniki. Portrety iz vsemirnoj literatury", ("Compagnons éternels"), un recueil d'essais sur divers écrivains, et en 1901-'03 "Tolstoy i Dostoevsky", ("Tolstoy as man and artist : with an essay on Dostoevsky"). L'essai critique "Tolstoy and Dostoevsky (1901 - '03)" suit la maturation et l'insertion de Merezhkovsky dans le grand courant dostoevskien de la fin du XIXe siècle, avec sa contribution personnelle. Il a été publié en série dans le périodique ''World of Art'' à partir de 1901. Vladimir Pozner a écrit que c'était le livre de Merezhkovsky le plus profond et le plus vivant de l'histoire de la critique littéraire russe. Il a exposé sa perspective métaphysique, sa vision des événements humains basée sur l'avènement du Regnum, l'harmonie supérieure dans laquelle l'éternelle lutte entre le Bien et le Mal est résolue par la résolution des extrêmes opposés - lorsque les deux moitiés de la vérité, la chrétienne et la païenne, sont mûres pour l'intégration ou la réunion.

Piotr Kogan a écrit que l'histoire de l'humanité est présentée par Merezhkovsky comme un pressentiment du futur Royaume qui unira le principe païen et le principe chrétien. Merezhkovsky appréciait les moments où le pressentiment de l'avenir se manifestait, quand au milieu du christianisme triomphant ou du paganisme triomphant, c'est-à-dire au milieu du triomphe de l'une des deux moitiés de la vérité intégrale, apparaissaient les chercheurs de Dieu, les insatisfaits, incapables de découvrir les vérités intérieures et incapables de se contenter d'une vérité incomplète. Ils recherchaient une vérité totale, intégrale, absolue. Sur l'interprétation antithétique entre Tolstoï, poète de la chair, et Dostoïevski, poète de l'esprit. Il a été suivi en 1904 par ''Sobranie stikhov. 1883-1903, ( Collection poétique ) ; ''Gogol' i chort. Isledovanie.'', ('Gogol' et le diable') de 1906 ; ''Probok russkoj revoljatsii. Kjubileja Dostoevskogo'', (Le prophète de la révolution russe) de 1906, toujours sur Dostoevsky ; des essais dans ''Grjaduscij Cham'', (Le Cam qui vient) de 1906 ; en 1906 ''Grjadushij kham. Chekhov i Gorkij'' ; en 1908 ''Ne mir, no mech'' ; en 1910 ''Bol'naja rossija'', (La Russie malade) ''Lermontov poète sverkhchelovechestvagogol, tvorchestvo, hizo, religija'', (Lermontov, le poète de la surhumanité) de 1909 sur Lermontov. En 1911-15 "Polnoc sobranie sochinenij" ; en 1904 "Dafnis i chloa. Povest-lotusa'', en 1904 ''Ljubov' sil'nee smerti-ital'janskaja novella XV veka'', en 1915 ''Bylo i budet. Dnevnik 1910-1914'', en 1915 ''Dve tajny russkoj poezii. Nekrasov i tjutchev'' ; en 1916 ''Budet radost, p'esa'' ; en 1917 ''Nevoennyj dnevnik. 1914-1916'' ; en 1917 ''Romantiki. P'esa'' ; alors que les ouvrages en russe antérieurs à 1915 étaient publiés à Saint-Pétersbourg, ceux d'après 1917 ont été publiés sous le nouveau nom de la même capitale, Petrograd.

Merezhkovsky soutient la monarchie russe, à laquelle il attribue une institution divine. Il a résisté aux critiques sévères des écrivains progressistes. Il a fait l'objet de moqueries dans un article imprimé dans ''Osvobozhdenie'' en 1902, un périodique clandestin publié à l'étranger, en rapport avec sa comparaison de l'autocratie russe à un ordre mystique dans son livre sur Dostoïevski, signalant que le département de la police, les règlements sur les contrôles étaient intensifiés ; dans ''Moskovskie vedomosti'', ''Grazhdanin'', ''Cossack'', des sarcasmes ont été faits sur les convocations et les potences et autres attributs de protection : étaient-ils également des objets de l'ordre mystique ? Ils contenaient le secret indescriptible de Dieu. Mysticisme oblige. Si l'idée de la monarchie n'est que mystique et qu'elle est promue, non pas comme un son de cloche, mais avec respect et crainte, une telle conviction oblige à lutter furieusement contre l'ordre policier russe. L'autocratie est une idée religieuse, mais la défense d'une telle idée est un argument pour Dieu, et non pour le service de police. Quelles que soient les souffrances et la misère du peuple, le régime tsariste a maintenu son prestige grâce à l'expansion de l'empire russe. Le Caucase, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient, des provinces absorbées au XIXe siècle. Au début du 20e siècle, la situation a brutalement changé. Dans la guerre de l'Est, l'impérialisme russe et le Japon modernisé s'affrontent.

Merezhkovsky soutient la monarchie russe, à laquelle il attribue une institution divine. Il a résisté aux critiques sévères des écrivains progressistes. Il a fait l'objet de moqueries dans un article imprimé dans ''Osvobozhdenie'' en 1902, un périodique clandestin publié à l'étranger, en rapport avec sa comparaison de l'autocratie russe à un ordre mystique dans son livre sur Dostoïevski, signalant que le département de la police, les règlements sur les contrôles étaient intensifiés ; dans ''Moskovskie vedomosti'', ''Grazhdanin'', ''Cossack'', des sarcasmes ont été faits sur les convocations et les potences et autres attributs de protection : étaient-ils également des objets de l'ordre mystique ? Ils contenaient le secret indescriptible de Dieu. Mysticisme oblige. Si l'idée de la monarchie n'est que mystique et qu'elle est promue, non pas comme un son de cloche, mais avec respect et crainte, une telle conviction oblige à lutter furieusement contre l'ordre policier russe. L'autocratie est une idée religieuse, mais la défense d'une telle idée est un argument pour Dieu, et non pour le service de police. Quelles que soient les souffrances et la misère du peuple, le régime tsariste a maintenu son prestige grâce à l'expansion de l'empire russe. Le Caucase, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient, des provinces absorbées au XIXe siècle. Au début du 20e siècle, la situation a brutalement changé. Dans la guerre de l'Est, l'impérialisme russe et le Japon modernisé s'affrontent.

Une guerre éclate au sujet de l'influence des zones en Corée et en Mandchourie.

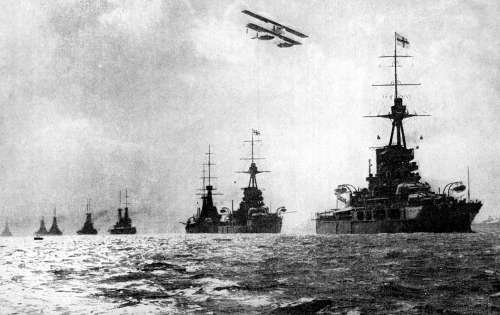

Les attaques japonaises contre la flotte russe à Porth Arthur en février 1904 ont assiégé la ville et infligé une sévère défaite à l'armée russe dans des batailles gigantesques et sans merci impliquant plus de 500.000 soldats et annonçant les combats de tranchées de la Première Guerre mondiale. Porth Arthur est devenu japonais en janvier 1905 et la nouvelle de sa chute a secoué la Russie. Les succès militaires ont permis de justifier l'autocratie du tsar. En janvier 1905, une foule de 200.000 personnes s'est approchée du palais de Saint-Pétersbourg pour adresser une pétition au tsar. Ce peuple a été cruellement abattu par les gardes, faisant des centaines de morts, et des protestations et des grèves ont éclaté. La libération de la Russie s'accompagne du déclenchement d'une guerre contre le Japon qui s'étend sur la moitié du globe, de la mer Baltique à la mer du Japon. En guise de contre-offensive, la flotte russe est coulée par l'armada navale japonaise en mai 1915, près de l'île de Tsushima.

Cela a aggravé l'insurrection populaire. En août 1905, le tsar, sous la pression de la rue, accorde au peuple une assemblée parlementaire de la Douma, qu'il sabordera au cours des deux années suivantes. Merezhkovsky, qui avait été un partisan de la monarchie russe, a changé d'avis pendant la révolution de 1905, qu'il a ouvertement soutenue. Sa femme et lui sont devenus des révolutionnaires zélés, et il a écrit de nombreux vers politiques. Avec l'échec de la révolution, le couple émigre à Paris. Ils y ont vécu pendant deux ans entre 1906 et 1907, puis sont revenus. Dmitri a dépeint le soulèvement de 1905 comme un événement religieux, révélant une révolution religieuse dont il est devenu un prophète de confiance.

En 1907, Dmitri et Zinaida Gippius, avec l'aide d'un cercle d'amis (Ern, Pavel Florenskii, Sergei Bulgakov Brikhnichev) ont fondé un journal à Moscou appelé ''Zhivaia Zhizn''. Merezhkovsky et Gippius ont divisé l'histoire de l'humanité et son avenir en trois phases. Le règne de Dieu le Père, le règne de l'Ancien Testament ; le règne de Jésus-Christ, le règne du Nouveau Testament, la phase actuelle qui était close ; et le règne du Saint-Esprit ou l'ère du Troisième Testament, qui était maintenant à l'aube, révélant progressivement un message à l'humanité. Dans ces révélations, les événements de 1905 étaient un message de transformation. Le Royaume de l'Ancien Testament avait l'autorité divine comme suprême ; le Royaume du Nouveau Testament avait l'amour comme autorité suprême ; et le Royaume du Troisième Testament pouvait révéler un hymne à la liberté comme autorité suprême. Ce cheminement heureux dans le monde reflétait le bonheur de la vie de Merezhkovsky, un jeune homme important, auteur, célèbre en Europe, suffisamment riche pour disposer librement de sa vie.

Les royaumes envisagés symbolisaient un changement dans la conscience humaine ; ainsi, le royaume final du Troisième Testament annonçait une nouvelle conscience religieuse, la genèse d'une Nouvelle Humanité. Le troisième testament devait résoudre les antithèses actuelles - sexe et ascétisme, individualisme et société, esclavage et liberté, athéisme et religiosité, haine et amour. L'énigme de la terre et du ciel, de la chair et de l'esprit pouvait être résolue dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint pourrait racheter le monde, donnant à l'humanité une nouvelle vie de paix, d'harmonie et d'amour. L'Un trinitaire a été réalisé dans l'Un, et la chrétienté spirituelle a pu être amenée à s'ouvrir.

En propageant leur Cause de la Trinité dans l'Un, Gippius et Merezhkovsky espéraient une révolution religieuse, une métamorphose spirituelle de l'homme pour le préparer au Troisième Royaume. Gippius a accordé le but du développement de l'ensemble de l'universel historique, de l'humanité et du monde dans leur forme actuelle à travers la Révélation. Seule la venue du Christ pouvait unir l'humanité dans l'amour fraternel et l'harmonie de la vie familiale. Dans l'évolution spirituelle de l'humanité, l'Église apocalyptique pourrait être établie non pas comme un temps, mais comme une nouvelle expérience de Dieu dans la conscience et l'âme humaines. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en août 1914, les troupes russes entrent en Allemagne. Merezhkovsky a vu la Première Guerre mondiale comme une bataille pour la culture, qui était, pour la Russie, contre le militarisme allemand. Après des victoires initiales, l'offensive russe retourne à Saint-Pétersbourg. Les troupes russes ont perdu tout le territoire allemand qu'elles avaient gagné, puis la Pologne et la Lituanie.

En 1916, l'armée russe, entièrement démoralisée et mal commandée, perd régulièrement du terrain. La population se plaint de l'impératrice d'origine allemande et de son guérisseur préféré Grigori Raspoutine. Saint-Pétersbourg croule sous le poids des réfugiés de guerre et de la misère des énormes classes inférieures. La société se désintégrait lentement. Dans la classe supérieure, les hommes sont attirés par les jeunes filles appauvries et le nombre de divorces augmente. Au début de la guerre, la capitale a été rebaptisée du nom non allemand de Petrograd. Zinaida Gippius l'a surnommée Chertograd, la ville du diable, car l'ambiance de la ville était effrayante. Après la catastrophe militaire de la défaite et la perte définitive du prestige du tsar qui s'ensuit, la désintégration de l'État, la révolution renverse le tsar en mars 1917.

Un régime démocratique a été érigé, Merezhkovsky était un fervent partisan de la jeune démocratie russe. La nouvelle Russie est allée combattre l'Allemagne. Saint-Pétersbourg est mis à genoux, Berlin joue la carte des soulèvements populaires au sein de la Russie. Un petit groupe subversif, les bolcheviks, s'y répand avec des moyens financiers avec la mission de prendre le pouvoir après la cession d'un immense territoire à l'Empire allemand. Le leader bolchevik juif Vladimir Ilijc Ulianov, connu sous le nom de Lénine, est envoyé en Russie dans un train militaire allemand afin d'affaiblir les défenses russes alors que les révolutionnaires communistes remplissent leur mission. En fait, ils ont organisé un coup d'État et pris le pouvoir en novembre 1917 (la révolution d'octobre) et ont signé un armistice avec l'Allemagne en décembre 1917. Ils signent le traité de paix de Brest-Litovsk avec l'Allemagne en mars 1918, par lequel ils renoncent à l'Ukraine, au Belarus et à la Finlande, qui passent sous influence allemande.

Les bolcheviks ont ensuite construit un régime totalitaire monstrueux, régnant par la terreur, exécutant des milliers de personnes dans les premiers mois de son existence. Ils ont établi une mainmise sur l'industrie en nationalisant les usines (souvent étrangères) et en dénonçant toute dette étrangère. Ils ont assuré le contrôle de l'armée en assignant un "gardien" communiste à chaque bureau. Lorsque l'empire allemand est tombé en novembre 1918, vaincu par les États-Unis, le régime bolchevique a intelligemment survécu en Russie en autarcie, en s'appuyant sur ses propres forces selon les principes marxistes-léninistes du camarade Staline. Merezhkovsky rejette la nouvelle dictature communiste comme une caricature impie du gouvernement de Dieu, comme il l'appelle, et s'y oppose activement. Les puissances démocratiques occidentales (France et Angleterre) ont soutenu, par opportunisme en tant qu'États capitalistes, les troupes s'opposant au bolchevisme dans le but de récupérer leurs avoirs - dettes et facilités déjà accordées au régime corrompu des tsars - et de rétablir un gouvernement démocratiquement élu.

Au cours de l'année 1919, les ''armées blanches'' pour la démocratie ont poussé dans les profondeurs de la Russie. L'"Armée rouge" a contre-attaqué victorieusement en octobre 1919 et a pris le contrôle de Petrograd. En décembre 1919, Merezhkovsky abandonne la Pologne voisine. Déjà partisan des soulèvements de 1905, dans lesquels il voulait voir le début de la ''révolution religieuse'' qui précéderait l'avènement du Royaume de l'Esprit en Russie, il a également soutenu la révolution de février 1917, mais ses espoirs de renouveau se sont finalement effondrés avec la révolution d'octobre 1917, qu'il considérait comme contre-révolutionnaire, et la prise du pouvoir par les bolcheviks.

En avril 1920, les troupes bolcheviques attaquent l'armée polonaise (elles s'aventurent donc loin du Dniepr), atteignent la Vistule et sont à deux doigts de conquérir Varsovie en août 1920. Grâce à l'intervention de l'Occident, les armées russes ont été vaincues, maintenant la Pologne dans un état de survie.

En 1919, les Merezhkovsky ont quitté la Russie et en octobre 1920, ils ont émigré en exil à Paris, en France. Ils ont décrit le bolchevisme dans ''Tsarevich Aleksej'', publié en 1920, (Le Tsarevic Aleksej) et dans ''Tsarstvo antikhrista'', publié en 1921 à Munich, (Le Royaume de l'Antéchrist. La Russie et le bolchevisme) et d'autres ouvrages traduits ultérieurement en plusieurs langues. Il était l'auteur de quelques pamphlets féroces contre le régime communiste soviétique. Dmitri a publié deux récits historiques sous le titre universel de ''Rozhdenie Bogoy'' entre 1924 et 25, (Naissance des Dieux), une bilogie ''Rozhdenie Bogov. Tutankhamon na krite'', publié à Prague et en 1925 : ''Messija'' (Le Messie ou Akhenaton, roi d'Égypte ou ''Akhenaton, joie du soleil'', 1927), publié à Paris. La Naissance des dieux, (un roman global de l'œuvre de Merezhkovsky, également car le temps de l'action se situe à l'origine des trois trilogies).

Pozner a résumé le sens de l'entreprise littéraire de Merezhkovsky : ''Après des années de positivisme empreint de médiocrité et d'hubris, le ton prophétique de Merezhkovsky, son érudition, son intérêt pour les phénomènes de la vie spirituelle et religieuse, lui ont assuré les premières places de sa génération, faisant de lui un écrivain dont l'importance a dépassé les frontières d'un pays. En 1925, "Tajna trekh. Egipet i vavilon", (Les mystères de l'Orient), publié à Prague, un roman sur des sujets égyptiens, dont l'action se déroule dans l'Égypte pharaonique. Les histoires étaient centrées sur le pharaon égyptien Akhenaton, le fondateur et l'une des premières religions monothéistes connues et éphémères. Ils ont dépeint Akhenaton comme un Messie, au sens chrétien, comme une ancienne manifestation du Christ. Les deux romans partagent l'idée centrale de la continuité et de l'intégrité du monde pré-chrétien et chrétien.

Le tournant de 1919-'20 a été le test critique pour les Merezhkovsky. Dès lors, Gippius a produit des œuvres furieuses contre les bolcheviks, très amères. Sa dernière œuvre était si subjective et capricieuse qu'elle a été remarquée plus pour sa forme que pour son contenu. Merezhkovsky est devenu très pessimiste. L'avenir heureux d'un troisième âge de la liberté et le Saint-Esprit de sa vie dandy et élégante à Saint-Pétersbourg ont émergé. Il est devenu le prophète de malheur, prédisant une fin du monde imminente dans ''Atlantis - Europe''. Le secret de l'Ouest'' en 1930. Les Merezhkovsky ont réussi à animer un salon littéraire russe dans leur maison pendant leur exil parisien. "Tajna zapada". Atlantica - Evropa'', (Le mystère de l'Occident : Atlantide - Europe), publié à Belgrade et traduit en italien sous le titre ''Atlantida'', publié par Hoepli en 1937 à Milan. En 1932-34, "Iisus neizvestnyj" ("Jésus inconnu"), publié à Belgrade ; en 1934, "Jésus, der kommende", publié à Frauenfeld ; en 1935, "Tod und auferstehung" ; en 1936, "Pavel, Augustin" ; en 1938, ''Franz von Assisi'', publié à Munich ; en 1938, ''Ark's Fang'', publié à Berlin ; en 1939, ''Dante'', publié à Paris ; en 1942, ''Calvin'', publié à Paris ; en 1933, ''Napoléon'', publié à Belgrade ; ''Nirvana''. Ses œuvres sont allées de pair avec sa vie. La tristesse slave était marquée par une aspiration à la transcendance.

La troisième trilogie dans laquelle, après avoir surmonté les moments amers des premières années d'exil, sa plume redevient l'instrument fervent de sa religiosité, de son inépuisable spiritualité - de ses tentatives de plier les hommes et les événements pour les amener plus dociles dans le sillon de sa vision prophétique. Telle était sa limite, comme le soutient Prampolini : ''l'idéologue recourt au roman pour illustrer sa propre pensée, et la création artistique souffre des intentions sociales dominantes. Les tableaux sont arbitraires, car ils sont préconçus, l'art du narrateur est soumis aux intentions du théoricien''. Merezhkovsky était un "chercheur" sincère et passionné du divin ; au milieu des années 1920, il était le plus célèbre des écrivains russes du 20e siècle, alors que la culture des exilés russes antibolcheviques ou de ceux du Goulag avait été dispersée. Car Jean Chuzeville était devenu désavoué. Merezhkovsky a orienté l'attention d'un secteur des intellectuels russes vers le domaine de la religiosité et de l'éthique, contribuant à retisser les traditions littéraires russes abandonnées après la mort de Dostoïevski. L'histoire est considérée comme une titanomachie, et les personnalités brillantes au centre de ses romans sont dans un solipsisme absolu.

En août 1927, ils ont fondé un cercle littéraire appelé ''La Lumière verte'' avec ses réunions de jeunes et vieux écrivains russes et un nombre respectable de membres. En 1933, Merezhkovsky est nommé pour le prix Nobel de littérature en raison de la faveur dont bénéficie sa trilogie Le Christ et l'Antéchrist. " Prophète " inouï, Merezhkovsky a continué à écrire jusqu'à sa mort, se contentant de diffuser, de manière fatiguée et fumante, les conceptions philosophiques et critiques qu'il avait développées au cours des décennies précédentes. Plus tard dans sa vie, Merezhkovsky estimait que Benito Mussolini et Adolf Hitler étaient des leaders capables d'éradiquer le communisme. Il est décédé à Paris le 09 décembre 1941 à Paris, France, ou le 26 novembre 1941 du calendrier julien et a été enterré dans le cimetière de Saint-Geneviève-des-Bois, le même cimetière dans lequel sa femme, décédée le 09 septembre 1945 à Paris, sera enterrée. Il a été oublié dans l'édition italienne, en fait, seul "Julien l'Apostat" a été traduit et publié.

La morte degli Dei'' (La mort des dieux), seuls de rares exemplaires de 'Leonardo' (La résurrection des dieux) et le troisième volume de la trilogie 'L'Anticristo' (Pierre et Alexis) sont introuvables. D'autres écrits publiés en Italie dans les années 30 sur les saints Augustin, Paul et François sont introuvables. L'édition révolutionnaire ou radicale d'extrême droite s'est toujours transmise oralement, en ciblant les nostalgiques. Le militant national-révolutionnaire ou national-populaire reste en 1968 un cas psychiatrique, sans base doctrinale, lié à des états d'âme et influencé par la télévision et les jeux sans écologie, sociologie et éthologie, avec une inadéquation totale. Les années 68 et leur défaite générationnelle ont eu pour conséquence que, en raison d'obstacles financiers, cette culture a été restreinte à un environnement fermé, ce qui a entraîné une stagnation du marché, freinant la planification éditoriale à long terme. La culture différente de la culture marxiste ou anarcho-secrète a fait le reste.

Merezhkovsky représente la conscience du progrès ou du rapprochement après la protestation juvénile de 68 pour favoriser l'achèvement progressif d'une formation politique/culturelle organique. Un écrivain dépassé dans l'Italie d'aujourd'hui, avec son mysticisme flamboyant et son engagement social et politique anti-bolchévique. Cet engagement s'est traduit par sa collaboration avec le magazine russophone Sovremennyja Zapiski (Annales contemporaines) pendant ses années d'exil à Paris. Ses appels amers et urgents à ses contemporains, exprimés dans des lettres ouvertes à Wells, Nansen et Hauptmann, ont pris une valeur prophétique. Il fallait écraser le règne de la Bête qui avait son repaire entre les murs du Kremlin : ni la foi ni les armes n'y auraient contribué. Dans le sillage mystique et existentiel de Dostoïevski et de Solov'ev. L'effort intellectuel de renouveau l'a fait se hisser au rang de l'exposant mystique actuel.

Antonio Rossiello

15/04/2007

18:00 Publié dans Biographie, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, biographie, dmitry merezhkovsky, zinaida hippius, russie, lettres, lettres russes, littérature, littérature russe, histoire, révolution bolchevique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Mourir à 50 ans dans une église orthodoxe ou à 70 ans dans un supermarché occidental: tel est le choix de la ménagère ukrainienne !

Mourir à 50 ans dans une église orthodoxe ou à 70 ans dans un supermarché occidental: tel est le choix de la ménagère ukrainienne !

par Frédéric Andreu

Ce qui motive en premier lieu les masses humaines, guidés par des élites débiles, résident au niveau du bas-ventre. Les Ukrainiens se trouvent devant un choix de civilisation et identitaire que leur imposent, ni la Russie, ni l'Europe européenne, mais les forces otanesque de la division. Ils sont partagés entre, d'un côté, la perspective d'un salaire à 200 Euros qu'impliquerait le rattachement au contre-Empire du grand frère russe et de l'autre, les paillettes lucifériennes de l'Occident...

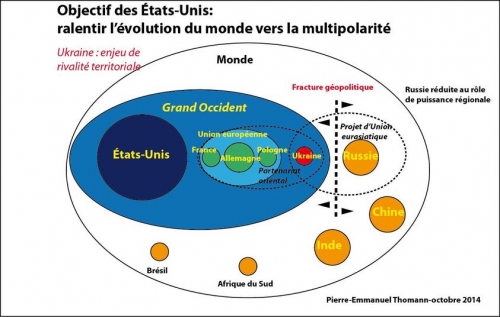

Le problème, c'est que la stratégie impériale des Etats-Unis et de l'Otan oblige à ce faux choix. Elle pose un limes entre votre âme et votre ventre. Cela c'est la victoire postume de Brzezinski, le merlin noir des élites étatuniennes.

A ce jeux-là, il n'est pas impossible que l'Ukraine connaisse un partage géopolitique en deux, au niveau du fleuve Dniepr. Mais cela rimerait alors avec le martyr des minorités de part et d'autre. Cette politique serait la victoire des puissances atlanto-sionistes qui sont derrière ce scénario diabolique.

L'un des rares politiques français qui ne s'y résigne pas n'est pas issu des rangs de la droite. C'est Jean-Luc Mélanchon, ancien député socialiste, certes, mais pas plus ni moins que ne l'était Marcel Déat avant guerre... En fait, la classe politique embourgeoisée et technocratique qui règne en France et à Bruxelles, capables des pires traîtrises et des pires non-sens historiques, déclarent en coeur: “avec nos sanctions, nous allons isoler la Russie !”.

L'hôpital se moque vraiment de la Charité ! Ces idiots utiles de l'Amérique pensent isoler un pays-continent 35 fois plus vaste que la France, allié de surcroît à la Chine et à l'Inde, pays dont le réservoir démographique correspond à la moitié de la population mondiale !

Résultat de cette stupidité sans nom est le suicide de l'Europe : c'est la petite péninsule européenne et non la Russie qui serait isolée comme une tête isolée du corps.

L'Europe aurait alors pour seule perspective d'être une annexe du grand marché américain. Bien sûr, que les démographes se rassurent, l'Afrique pourra toujours suppléer au manque démographique des Européens : les populations noires déracinées pourront se déverser, toujours plus nombreuses, sur le Vieux Continent, avec la bénédiction d'un pape tiers-mondiste et des élites européennes panmixistes.

Quand cette classe de Libéraux-traitres non élue qui dirige l'Union Européenne parle de paix, il faut entendre LGBTISME, pensée unique, matérialisme pratique, MacDonaldisation souriante de la société. Avec la mise au ban de la Russie, l'Europe sera en “paix” à la puissance dix. Voici le contenu du mot “paix” pour la génération à venir ! Adieu Homère et Pic de la Mirandole ; bonjour le clown multicolore Mac Do !

Les partisans du réel savent au contraire que l'Europe a tout intérêt à s'ouvrir à cette Russie frappée de l'aigle à deux têtes, l' ”empire bicéphale” reliant notre présent à la grande politique transcontinentale des derniers Bourbons.

En effet, on ignore trop souvent, dans le pays régicide qui a coupé la tête à Louis XVI, que le projet du Bon Roi était non seulement de lier alliance avec la maison des Habsbourg par le mariage avec Marie Antoinette, mais aussi de créer une alliance commerciale, voire plus, avec la Russie de Catherine II. A l'époque les élites russes et européennes ne parlaient pas seulement en terme de taux d'inflation et de statistique, ils ne parlaient pas dans un anglais d'aéroport mais dans le français de Molière. Ils parlaient de philosophie, de découverte des îles, de voyage, de vin et de belles lettres.

On ne sait généralement pas, non plus, que cette politique que les derniers Bourbons ont incarné par des mariages et des liens diplomatiques, est dans les faits, le même tropisme que Napoléon Bonaparte a suivi mais que l'Empereur a été contraint de faire par la guerre...

Les deux tentatives ont échoué, mais c'est pourtant ce flambeau-là qu'il faudrait reprendre car il est inscrit dans le destin même de la France, à la fois politique et spirituel. Il s'agit aussi de faire passer l'oxygène du poumon gauche (l'Europe) au poumon droit (la Russie) et vice-versa. Ce futur est tout simplement inscrit dans le critérium géographique de la terre puisque la France commence le Grand Continent et la Russie le termine, preuve que le plan spirituel et matériel ne s'opposent pas. Cela, Louis XVI et Catherine II le savaient, lui le catholique pratiquant ; elle, l'orthodoxe, lorsqu'elle déclara que la France devait être “nation privilégiée de la Russie”. La Révolution dite “française”, fomentée en réalité par des agents anglais, allait mettre un terme à ce rêve.

Et si le rêve de la Monarchie et de l'Empire napoléonien se réalisait finalement par un socialiste franc-maçon d'inspiration révolutionnaire ? Dans ce cas, Jean-Luc Mélanchon resterait dans l'Histoire d'abord et avant tout comme Français !

17:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ukraine, réflexions personnelles, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

France - La Dictature En Marche : les candidats prorusses privés de parrainages ?

France

La Dictature En Marche : les candidats prorusses privés de parrainages ?

Nicolas Bonnal

Nous affrontons en France l’an V de la dictature. Régis de Castelnau a rappelé :

« La campagne de l’élection présidentielle 2022 est un grand révélateur de la déshérence politique dans laquelle se trouve notre pays. En 2017, un trio constitué de la haute fonction publique d’État, de l’oligarchie économique et de la magistrature politisée, a organisé de longue main un coup d’État pour faire élire à la magistrature suprême un parfait inconnu.

S’appuyant sur l’essentiel de l’armature politique du Parti socialiste, Emmanuel Macron a ainsi réalisé un hold-up mettant la dernière main à la destruction des institutions républicaines. Une Constitution en lambeaux, plus de séparation des pouvoirs, plus de mécanismes de contrôle démocratique, corps intermédiaires mis hors-jeu, multiplication des règles et des initiatives proprement liberticides : la France, si elle ne peut être qualifiée de dictature, ne peut plus être considérée aujourd’hui comme une démocratie… »

En réalité il me semble que le coup d’Etat en France a commencé avant (s’il n’est, comme dirait Mitterrand, permanent) : arrivée du syndic de faillite Lagarde aux affaires, élection du pion yankee Sarkozy et surtout l’élection de Hollande qui avec Macron et Valls a tout pourri dans ce qui nous restait de république.

Comme on sait l’absence de résistance rend les tyrans plus fous et plus sanguinaires. Tel joueur de tennis (Monfils) flingué par le vaccin sera vilipendé par les médias ; tel gosse vacciné mais dépourvu de son masque, fût-ce en faisant un effort sportif, sera viré de son école sous les applaudissements de ses petits camarades ; tel dirigeant russe occupant une région martyr sans tirer un coup de feu sera comparé à Hitler ravageant la Pologne. Mais comme la Russie n’est pas la Lybie et que l’armée US ne vaut plus tripette (cf. Scott Ritter), il n’est pas question de lui faire la guerre. On reparle de sanctions jusqu’au jour mérité où la Russie asphyxiera les Européens prostrés et anesthésiés et filera son gaz aux Asiatiques plus fiables, plus riches et moins moralistes. Car « la vieille race blanche » des boomers et des bobos commence à nous les gaver.

Cela n’empêche pas l’animal blessé de devenir fou et dangereux. Il se venge alors sur les gilets jaunes et sur les petits candidats qui sont dépourvus de signatures s’ils sont jugés prorusses. Philippe Grasset a écrit :

« Face à Macron, sur ce sujet, une étrange ligne de bataille : Le Pen-Mélenchon-Zemmour. Peut-être se trouvera-t-il un grand esprit pour considérer que ces trois-là, qui représentent à peu près 40% des votants selon les chuchotements sondagiers, doivent subir les foudres d'une justice quasi-divine pour les punir d’être compréhensifs pour le Diable, en étant interdits des 500 signatures qui leur permettraient d’être candidats. Je pense que c’est bien la sorte d’état d’esprit qui conduit les raisons cannibalisées de ceux qui sont toute inconscience-toute innocence, au Culte de la Doxa, ou divinum lumen. Avec eux le Déluge, comme disait Noé. »

En effet nous allons nous retrouver sans candidats d’opposition (même contrôlée, mais ce n’est pas la question ici), et avec un Macron réélu face à Artaud et Hidalgo, à charge pour la Pécresse de fournir un feu d’artillerie verbale dont on sait qu’elle a le secret.

Pour moi la république est une farce tranquille et je pense comme l’Auteur de la controverse de Sion que depuis qu’elle est républicaine la France est la terre du fiasco récurrent (the land of recurrent fiasco, p. 603). Ce n’est pas une raison pour bouder son plaisir et c’en est une (de raison) de rappeler qu’au pays du passe et du masque éternel, du vaccin pour tous et de la presse orwellienne, il est bon de relire Drumont : ne fût-ce, comme dirait Bloy, que pour exaspérer les imbéciles.

« Les Français sont admirablement dressés à toute cette organisation fiscale (NDLR : ou autre) ; ils sont comme les méharis qui s’agenouillent pour qu’on puisse les charger plus facilement ou comme les chevaux de renfort d’omnibus qui, leur besogne faite, vont tout seuls rejoindre leur place en bas dans la montée et attendent là qu’on les attelle de nouveau. »

Et Drumont ne les avait pas vus dans le métro ou à la pizzéria, codés, vaccinés et masqués.

La réélection de Macron sur fond de candidats et d’électeurs cocufiés, de passe éternel et de triplement du prix de l’électricité et de réforme des retraites enchantera au moins les rares Français lucides. Le petit nombre des victimes (Léon Bloy encore) ne tempèrera pas notre joie cette fois. Car Macron réélu jettera à la poubelle avec leurs occupants neuf millions de maisons jugés polluantes. On espère que flics et gendarmes sauront montrer alors leur zèle coutumier.

Et le reste est littérature.

Sources principales :

https://www.revuemethode.org/m101828.html

https://www.dedefensa.org/article/la-montagne-qui-rugissait

https://ia800304.us.archive.org/35/items/LaControverseDeS...

https://www.rt.com/op-ed/547526-us-power-biden-ukraine/

https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW...

https://www.bfmtv.com/immobilier/renovation-travaux/sous-...

16:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : emmanuel macron, france, présidentielles françaises, europe, affaires européennes, dictature |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Pino Rauti et la méthode de la politique

Pino Rauti et la méthode de la politique

Source: https://vendemmietardive.blogspot.com/search?updated-max=2022-02-07T23:16:00-08:00&max-results=7

Sur la crise russo-ukraino-américaine, il y a quelques jours, constatant l'habituel réflexe atlantiste de notre droite italienne, fruit d'un conditionnement perpétuellement matraqué, et constatant ensuite avec un profond découragement que, par rapport à il y a trente ans, il n'y a pas eu le moindre pas en avant, j'ai évoqué et presque invoqué le nom de Pino Rauti. Les réactions ont été de trois types : ceux qui ont exprimé les mêmes sentiments que moi, ceux qui ont critiqué ma position, en insistant sur les erreurs politiques du secrétaire du MSI, et enfin ceux qui, s'appuyant sur des sources fallacieuses, ont reproduit les accusations qu'une certaine gauche conspirationniste avait faites autrefois, en alléguant des compromis avec des pouvoirs forts et des complots plus ou moins obscurs.

La troisième perspective est de loin la plus imparfaite. Elle serait vraiment répréhensible si elle n'était que le fait de quelqu'un y croit réellement. Mais il y a là une erreur de méthode : on ne peut accepter des thèses sans examiner leur contenu polémique et les déformations dont elles font l'objet par rapport à l'inimitié politique radicale et à la haine fanatique que cette inimitié peut parfois susciter. Une fois cela fait, on peut évaluer leur incohérence réelle et les reléguer au chapitre de la psychopathologie politique, en invitant ceux qui les ont acceptés de bonne foi à ne plus tomber dans de tels pièges.

La deuxième thèse, concernant les erreurs politiques de Pino Rauti, est certainement plus grave. La longue carrière politique de l'homme politique calabrais peut faire l'objet de critiques. Il y a eu quelques mauvais choix dans les années 1960 et 1970, mais surtout, la grande occasion gâchée de prendre le secrétariat du MSI en 1990-91 a représenté un point de non-retour pour tout un milieu de militants, de dirigeants, de politiciens et d'intellectuels. Pris dans un tourbillon de tactiques pour leur propre intérêt, dans un contexte de faiblesse électorale du parti, avec des alliés prêts à prendre sa place, il a fini par commettre la plus grosse erreur de toutes, qui n'a pas été de perdre sa position de leader du parti, mais de ne laisser aucun témoignage auquel ses partisans pourraient se raccrocher dans l'avenir. D'où, par exemple, la position profondément erronée sur la guerre dans le Golfe. L'erreur était de taille, précisément parce que Rauti n'a pas réussi, à ce moment-là, à suivre le style politique qu'il avait lui-même cultivé auparavant et communiqué à son cercle de référence, préférant un coup d'échecs inutile à une action ayant un fort attrait symbolique et une profonde valeur historique et culturelle.

Sur cette question, cependant, la possibilité même de détecter son erreur la plus évidente, il faut le reconnaître, est à mettre sur le compte de sa grandeur. Et ici, nous devons comprendre ce qu'était l'enseignement de Pino Rauti. Pour résumer, nous pouvons utiliser le titre de l'un de ses textes, Le idee che mossero il mondo (Les idées qui ont fait bouger le monde). Il a inoculé à un milieu de militants politiques le merveilleux sérum d'un idéalisme particulier. Le moteur de l'histoire réside dans l'élaboration d'une vision du monde et de la vérité capable de s'imprimer dans la réalité, entraînant d'abord les hommes puis, avec eux, les choses. Il n'y a rien de plus radicalement antithétique à la modernité et à son matérialisme général. Il y a ce qu'il a appelé une "utopie lucide" à promouvoir et à ancrer dans le temps et l'expérience de notre peuple. Nous allons ici au-delà du volontarisme idéologique qui a connu un certain succès au XXe siècle, se montrant même compatible avec les élaborations matérialistes. Ici, au contraire, nous pouvons parler de la politique comme d'une science de l'esprit. Seule une révolution intérieure, commençant par la culture d'une idéosphère historico-philosophico-scientifique, peut produire non pas tant l'accès au pouvoir d'une élite à la place d'une autre, mais un changement radical dans la direction du chemin historique de notre civilisation. Se préparer à ce grand projet, se mouvoir à l'aise dans les grandes questions du temps et du monde, et en même temps apprendre le dur métier de l'homme politique (je me réfère, bien sûr, à Weber) au service de son propre peuple dans le petit et le quotidien : c'est le style que Rauti a communiqué à son peuple, et c'est précisément cela qui l'a rendu, comme nous tous, critiquable.

Et c'est précisément parce que nous pouvons être critiqués que nous n'avons pas peur de critiquer, surtout ceux qui sont au pouvoir. Il n'y a pas de plus grand plaisir que d'affirmer les raisons de la pensée contre ceux qui pensent avoir raison uniquement en vertu de la position de pouvoir qu'ils occupent... et de là, on avancera peut-être l'argument risible d'une éthique de la responsabilité omniprésente (bien au-delà de ce que Weber lui-même lui avait accordé). Il n'y a rien que nous ayons stigmatisé avec plus de conviction : rester au pouvoir et demander lâchement de la compréhension pour ses mécanismes "irrésistibles", raconter aux gouvernés le conte de fées de l'impuissance "irrésistible" des gouvernants et, pendant ce temps, profiter des avantages personnels de cette usurpation impuissante. Voici donc le "feu au quartier général" de l'appel d'en bas pour que les élites se lèvent, qui n'est pas une faction mais un soutien, qui n'est pas une conspiration mais un activisme révolutionnaire qui appelle les élites à leur devoir, même difficile, ne renonçant pas à offrir leur aide. On dira qu'il s'agit en soi d'une formulation idéalisée. Certes, mais c'est sans doute le style que nous avons essayé d'incarner sous la direction de Pino Rauti et dans le sillage de son expérience. Et ce style est désespérément nécessaire à la droite d'aujourd'hui, à une époque de croissance et, si vous voulez, de succès social et médiatique. Parce que la scène politique italienne et européenne est pleine de météores, de droites et de droites de gouvernement et de gouvernement aussi, mais si Giorgia Meloni veut être quelque chose de différent, elle doit puiser dans cet héritage éthique et politique, en écoutant attentivement sa sacro-sainte critique et en en tirant le meilleur parti, peut-être en partant des questions internationales les plus urgentes.

Publié par Massimo Maraviglia

https://vendemmietardive.blogspot.com/search?updated-max=2022-02-07T23:16:00-08:00&max-results=7

15:55 Publié dans Histoire, Hommages, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, italie, pino rauti, hommage, msi, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 01 mars 2022

La guerre en Europe et l'autodestruction de l'Occident

La guerre en Europe et l'autodestruction de l'Occident

Stefan Schubert

https://kopp-report.de/krieg-in-europa-und-die-selbstzerstoerung-des-westens/

Alors que les hommes politiques allemands se sont confortablement installés dans leur monde parallèle aux couleurs de l'arc-en-ciel, monde dans lequel des licornes en train de brouter peuvent décider chaque jour si elles préfèrent être aujourd'hui une femelle ou un mâle, les armes parlent à nouveau en Europe. Avec un projet planifié à long terme, mis en œuvre avec autant d'habileté stratégique que d'absence de scrupules, Poutine a mis fin brutalement à l'une des plus longues périodes de paix du continent européen. Et la seule chose que les politiciens allemands, incapables de gérer la crise, parviennent à faire en cette heure historique, c'est de débiter des phrases creuses et d'éclairer en bleu et jaune la porte de Brandebourg.

Dans ce texte, il ne sera pas question de la violation du droit international ou de l'agenda mondialiste de l'OTAN, mais de la destruction de l'Allemagne, de la destruction de son identité et de la modification délibérée de la composition de sa population. Certes, de nombreux réseaux internationaux agissent depuis l'étranger, mais le plus grand ennemi du citoyen allemand aujourd'hui se cache dans son propre pays.

Alors que le principal objectif des gouvernements occidentaux est de rééduquer leur propre population et de la transformer en une masse conformiste sans défense (notamment avec les mesures décidées suite à l'apparition du coronavirus), d'autres pays créent des faits. Nous ne connaissons la chute de l'Empire romain que par les livres d'histoire, or nous assistons non seulement en direct à l'effondrement historique du monde occidental, et nous nous trouvons en plein dedans.

Alors qu'en Allemagne, le gouvernement fédéral le plus incompétent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a commencé son œuvre de destruction, les absurdités des élites berlinoises s'empilent chaque jour un peu plus. Une ministre des Affaires étrangères qui n'est même pas capable de manipuler son propre CV et son livre de bonnes manières pour qu'ils résistent à un simple examen et qui, pour l'une de ses premières interventions lors de son entrée en fonction, baragouine quelque chose à propos d'une "politique étrangère féministe". Et puis, il y a cet homme portant une perruque et des vêtements de femme qui a obtenu un mandat au Bundestag grâce aux quotas de femmes chez les Verts.

Et une ministre de l'Intérieur qui s'enfonce de plus en plus dans les marécages de l'extrême gauche antifa, diffame les promeneurs pacifiques (ndt: qui contournent les interdictions de manifester) et est sur le point de pousser à une nouvelle immigration de masse incontrôlée. De plus, des responsables de parti occupant les plus hautes fonctions de l'État, le président de la Cour constitutionnelle fédérale et le président de la protection constitutionnelle fédérale, donnent l'impression, dans leurs interventions et leurs décisions, d'avoir déclaré la guerre à une partie de leur propre peuple.

En outre, dans la soi-disant "lutte contre la droite", les autorités des forces de sécurité sont soumises à de telles vagues d'épuration que la police et l'armée ne sont plus que l'ombre des jours précédents et ont été privées de leur capacité opérationnelle.

Cet État de gauche détruit systématiquement la capacité de défense de cette génération et des suivantes et veut les rééduquer pour en faire une jeunesse unitaire gauche-verte : végétalienne, antiraciste et activiste pour le climat. Une jeunesse qui finit par appliquer une à une toutes les directives du gouvernement - sans réfléchir par elle-même. Les mesures arbitraires, l'obligation de porter un masque à l'extérieur, etc. sous prétexte de l'épidémie du coronavirus, servent ici de modèle pour les années à venir.

Parallèlement, le gouvernement de gauche lance une véritable campagne de destruction de l'industrie allemande. A cause de l'idéologie verte, maquillée en tournant énergétique, de grands secteurs économiques risquent de perdre leur compétitivité internationale, de faire faillite ou de voir leur production partir à l'étranger. Sur l'autel de cette idéologie, on renonce en outre à des prix abordables pour l'électricité et le gaz, ainsi que la sécurité énergétique des 83 millions de citoyens de ce pays. Les black-out sont aussi certains que les amen à l'église. Parlons-en de l'Église: au lieu de fournir un soutien moral et une foi solide en ces temps difficiles, les institutions ecclésiales allemandes (protestantes et catholiques) se perdent dans un marécage sordide, fait d'enrichissements personnels et d'abus pédophiles. Cette liste est loin d'être exhaustive, mais elle illustre la chute délibérée d'une nation autrefois si fière.

L'Occident - préoccupé par lui-même, sans défense et sans projet

Cette destruction de l'intérieur par une idéologie de gauche ne se limite pas à l'Allemagne. On l'observe de la même manière en Amérique, en France, en Grande-Bretagne et dans de nombreux autres pays. Alors que l'Occident est détruit par les réseaux mondialistes à la suite de la "grande réinitialisation", des pays et des groupes concurrents reconnaissent sa faiblesse et l'exploitent pour défendre leurs propres intérêts. La Chine, la Russie et la fuite humiliante devant les talibans d'Afghanistan ne sont qu'une partie de ce nouvel ordre mondial.

Alors que la stupidité est récompensée par des postes ministériels en Allemagne, Poutine crée des faits. Les slogans répétés de l'Occident et les innombrables menaces de sanctions ne provoquent plus qu'un haussement d'épaules en dehors des élites occidentales. Moscou et Pékin semblent s'être concertés sur leur approche, la Chine critiquant ouvertement les États-Unis et annonçant qu'elle ne se joindra à aucune des sanctions occidentales. Au contraire, le pays demande publiquement la levée de celles-ci. Et comme l'Europe et l'Amérique dépendent du flux économique constant de la Chine dans tous les domaines de la vie, l'Occident a été relégué au rang de spectateur sur la scène mondiale.

L'armée allemande a été systématiquement détruite par les politiques et le ministère de la Défense a été transformé en dispensaires pour politiciennes usées. Les noms des fossoyeurs au féminin de notre armée sont: Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer et Christine Lambrecht. Si vous essayez de survivre à une telle direction, vous n'avez pas besoin d'une guerre d'usure sur le front de l'Est pour vous rendre sans défense. Et non, il ne s'agit pas de fake news - Ursula von der Leyen a fait modifier les chars allemands pour que les femmes enceintes puissent également les conduire dans la cour de la caserne. La révélation publique de la Bundeswehr est complétée par le plus haut gradé de l'armée de terre allemande, l'inspecteur de l'armée de terre Alfons Mais (photo), qui dénonce la négligence de la préparation opérationnelle pendant des années. Dans la crise ukrainienne, la Bundeswehr est "plus ou moins à sec", ce sont ses mots exacts.

L'ère de l'Occident et de sa suprématie sur le monde est désormais définitivement révolue. Après la fuite humiliante devant des guerriers de Dieu à la belle barbe bien fournie en Afghanistan, c'est maintenant un Waterloo à l'est du continent européen. Les impacts se rapprochent et les secousses actuelles sont déjà perceptibles à Berlin.

"Accéder au canal Telegram de l'auteur Stefan Schubert : le point de situation de Schubert, https://t.me/SchubertsLM

19:03 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, allemagne, europe, affaires européennes, politique internationale, déclin européen |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Russie: la lutte contre la Turquie passe par l'Ukraine

La Russie: la lutte contre la Turquie passe par l'Ukraine

Emanuel Pietrobon

Source: https://it.insideover.com/guerra/russia-se-il-contrasto-alla-turchia-passa-dall-ucraina.html

L'Ukraine est le doigt, la transition multipolaire est la lune. Le changement de régime en Ukraine est un faux-fuyant, la réécriture du système de sécurité européen est l'objectif. Cette guerre n'est pas une affaire isolée, dont le déclenchement s'est produit soudainement et du jour au lendemain, mais un chapitre clé de la nouvelle guerre froide. Un chapitre dans lequel les intérêts et les voies de la Russie et des États-Unis s'affrontent, dans lequel l'Union européenne est paralysée et l'Empire céleste sur le qui-vive, et qui, de surcroît, est le dernier reliquat des nouvelles guerres russo-turques.

Kiev, berceau de la Russie et rêve de la Turquie

L'Ukraine, veine exposée du Vieux Continent et ligne de fracture inter-civilisationnelle depuis la nuit des temps, c'est seulement ici que la plus grave crise entre l'Ouest et l'Est de l'après-guerre froide aurait pu éclater. Et, de fait, elle a éclaté.

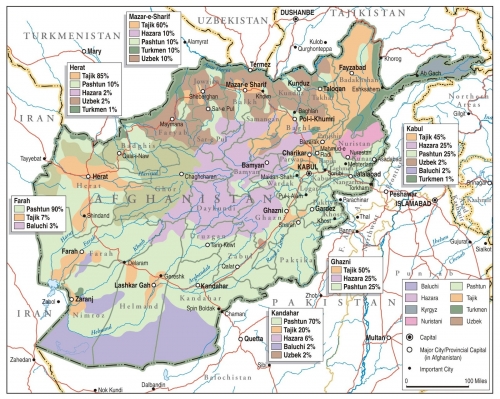

Convoitée par tous, des Polonais aux Mongols, l'Ukraine est un lieu qui, au-delà des apparences et des stéréotypes, a une histoire complexe et une identité plurielle. Pour les Russes, c'est l'un des berceaux de la civilisation orthodoxe slave, en tant que foyer de la plus ancienne organisation étatique des Slaves orientaux - la Rus' de Kiev. Pour les Polonais, c'est la fille prodigue de leur plus importante constitution impériale : la République dite des Deux Nations. Pour les Américains, les derniers arrivés, c'est le "pivot géopolitique" de l'Eurasie - le nœud territorial décisif dont dépend l'hégémonie sur l'Europe et la vassalisation de l'Europe par le rejet définitif de la Russie à l'est, sa transformation en empire asiatique.

Mais l'Ukraine a joué et continue de jouer un rôle clé, tant sur le plan politique qu'historique, pour une autre puissance: la Turquie. Prolongement du monde turc (Türk dünyası) depuis l'invasion mongole de 1223, l'Ukraine est dans les tranchées des guerres russo-turques depuis la bataille de Kalka et a façonné l'imaginaire collectif des habitants de la Sublime Porte pendant des siècles, leur ayant donné Roxelana et le mythe de la Petite Tatarie.

Il ne faut pas s'étonner, à la lumière de l'histoire, que la Turquie ait vu dans l'Euromaïdan une occasion de prendre pied dans un ancien domaine, populairement connu sous le nom de Hanshchyna, et qu'elle y ait fait des paris et des investissements importants, en particulier pendant la présidence Zelensky, étendant ses tentacules dans divers domaines : de l'industrie au commerce, en passant par la sécurité régionale, la défense et les affaires religieuses.

Un compte rendu ?

L'avancée des forces armées ukrainiennes dans le Donbass en 2021 n'aurait pas été possible sans l'utilisation des nouveaux Janissaires mortels du ciel, les drones Bayraktar TB2. Et la transformation de la minorité tatare en un pilier de l'ordre post-Euromaidan, avec ses bataillons de combattants volontaires actifs entre Donetsk et Lugansk, ne se serait pas produite aussi rapidement sans la médiation anatolienne.

Le Kremlin n'a jamais caché qu'il ressent un fort sentiment d'agacement, parfois à la limite de l'animosité ouverte, à l'égard de l'ordre du jour turc en Ukraine. Parce que Recep Tayyip Erdoğan était et est l'un des chefs de file du mouvement contre la reconnaissance de la souveraineté russe sur la péninsule de Crimée. Il était et reste parmi les principaux financiers de l'économie ukrainienne - 7 milliards de dollars d'échanges commerciaux au total en 2021, contre 4 milliards en 2019. Et il figurait parmi les principaux fournisseurs d'armements aux forces armées ukrainiennes, à la réorganisation desquelles la Turquie a également contribué.

Le lien entre l'Ukraine et la Turquie est devenu si solide sous l'ère Zelensky qu'en août 2020, le chef du Marinsky avait inauguré les travaux pour l'adhésion du pays au Conseil turc en tant que membre observateur. Un lien solide, certes, mais qui prendrait fin inévitablement si la Fédération de Russie parvenait à re-satelliser l'Ukraine.

Trois indices font une preuve

Les preuves que l'attaque de Moscou contre Kiev est également à considérer dans le contexte des nouvelles guerres russo-turques ne manquent pas : il y en a au moins trois, mais d'autres pourraient être ajoutées étant donné l'évolution constante de la situation. Et puisque, selon Agatha Christie, un indice est un indice, deux indices sont une coïncidence, mais trois indices font une preuve, l'affaire mérite d'être approfondie.

Le premier indice est le fait que c'est la deuxième fois en deux mois que la Russie envoie ses soldats sur un théâtre contesté avec la Turquie : au début de l'année, c'était le Kazakhstan. Dit de cette façon, il est clair que cela ne peut qu'apparaître comme un étirement basé sur l'attraction, mais l'image est incomplète. Car en Turquie, curieusement, l'intervention éclair au Kazakhstan par le biais de l'Organisation du traité de sécurité collective a été reçue très froidement et interprétée par certains comme un avertissement, un message subliminal adressé au Conseil turc.

Le deuxième élément de preuve est le bombardement d'un navire marchand turc au large d'Odessa, qui s'est produit de manière éloquente dans les heures qui ont suivi le déclenchement de la guerre. Un bombardement symbolique, en ce sens qu'il s'est terminé sans blessés ni morts, et qui, du moins dans l'immédiat, a eu l'effet escompté : réduire considérablement l'exposition de la Turquie au conflit.

Le troisième indice, qui pour l'instant est aussi le dernier, est l'arrivée en Ukraine d'une petite armée de Tchétchènes - composée de dix mille à douze combattants (photo, ci-dessus) - sous le commandement de Ramzan Kadyrov, fidèle de Poutine et ennemi juré d'Erdoğan. On ne sait pas quelles sont les véritables raisons de l'intervention tchétchène en Ukraine, mais une chose est plus que certaine : l'utilisation de ces effectifs contre les Ukrainiens aurait un impact négatif sur le soutien de l'opinion publique à la guerre - qui est déjà faible, comme en témoignent les protestations pacifistes qui ont explosé comme une traînée de poudre dans toute la Fédération -, il est donc possible qu'on lui ait délégué la tâche de régler des comptes avec les agents turcs sur place, à savoir les islamistes et les djihadistes, en échange d'une carte blanche dans la chasse aux dissidents anti-Kadyrov.

Peu de choses ont été écrites sur l'alliance profane entre l'Ukraine post-Euromaidan et l'islam radical, mais cela ne signifie pas qu'il s'agisse d'un phénomène sans importance et insignifiant. Deux bataillons d'islamistes tchétchènes combattent les séparatistes pro-russes dans le Donbass depuis 2014. Des éléments djihadistes ont été capturés par le FSB, accusés de travailler pour les services secrets ukrainiens. Et les islamistes du Hizb al-Tahrir, une organisation légale dans certains pays mais interdite dans d'autres, dont la Russie, ont transformé l'Ukraine en un maxi-camp de recrutement, convertissant les Tatars à leurs croyances fondamentalistes.

Qu'est-il advenu de ces guérilleros et islamistes, dont l'implication dans le sabotage d'infrastructures critiques est bien connue, dont la présence dans le Donbass a été constatée et dont les liens avec les djihadistes internationaux ont fait l'objet de rumeurs et, dans d'autres cas, ont été prouvés ? Nous n'entendons pas parler d'eux, car ils sont loin des projecteurs, mais ils existent, ils sont nombreux - des milliers - et c'est à eux que le Kremlin, via Kadyrov, pourrait maintenant vouloir donner la chasse.

La vision de Poutine contre le plan de Biden