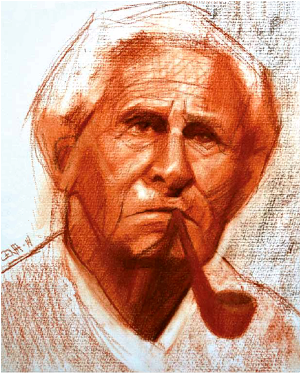

La Première Guerre mondiale a détruit Drieu la Rochelle, comme elle a emporté avec elle toute la génération des « 20 ans en 14 ». Sauvagement touché par les épreuves du feu et inspiré par ses expériences de l’arrière, la Grande Guerre marquera pour toujours sa vie et son œuvre littéraire jusqu’à son suicide, il y a 70 ans, le 15 mars 1945.

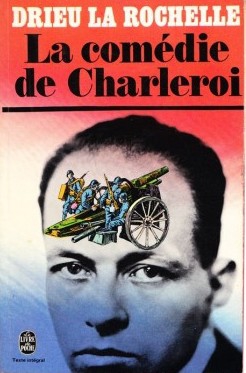

Pierre Drieu la Rochelle n’a éjaculé qu’une seule fois dans sa vie : c’était le 23 août 1914, lors d’une chaude journée de guerre dans la plaine de Charleroi. Ce jour-là, le caporal de 21 ans vit sa première épreuve du feu. Soudain, au milieu de l’affrontement, il se lève, comme s’il n’avait plus peur de la mort, charge son fusil et entraîne plusieurs camarades. L’enivrement que lui procure la sensation d’être devenu le chef qu’il a toujours rêvé d’incarner est comme un orgasme sexuel. « Alors, tout d’un coup, il s’est produit quelque chose d’extraordinaire. Je m’étais levé, levé entre les morts, entre les larves. […] Tout d’un coup, je me connaissais, je connaissais ma vie. C’était donc ma vie, cet ébat qui n’allait plus s’arrêter jamais »*, écrit-il dans La comédie de Charleroi (1934) qui rassemble, sous forme de nouvelles, ses expériences de la Grande Guerre.

Pierre Drieu la Rochelle n’a éjaculé qu’une seule fois dans sa vie : c’était le 23 août 1914, lors d’une chaude journée de guerre dans la plaine de Charleroi. Ce jour-là, le caporal de 21 ans vit sa première épreuve du feu. Soudain, au milieu de l’affrontement, il se lève, comme s’il n’avait plus peur de la mort, charge son fusil et entraîne plusieurs camarades. L’enivrement que lui procure la sensation d’être devenu le chef qu’il a toujours rêvé d’incarner est comme un orgasme sexuel. « Alors, tout d’un coup, il s’est produit quelque chose d’extraordinaire. Je m’étais levé, levé entre les morts, entre les larves. […] Tout d’un coup, je me connaissais, je connaissais ma vie. C’était donc ma vie, cet ébat qui n’allait plus s’arrêter jamais »*, écrit-il dans La comédie de Charleroi (1934) qui rassemble, sous forme de nouvelles, ses expériences de la Grande Guerre.

L’espace de quelques instants, il pense être le surhomme de Nietzsche, lui qui a mis Ainsi parlait Zarathoustra dans sa besace de fantassin. Ce sera l’expérience la plus forte de sa vie, confessera-t-il. Drieu, dont le premier émoi littéraire fut les épopées napoléoniennes, rêve d’être un héros. Et pas n’importe lequel : un chef viril, dont l’héroïsme prend les traits d’une érection. « Qu’est-ce qui soudain jaillissait ? Un chef. […] Un chef, c’est un homme à son plein ; l’homme qui donne et qui prend dans une même éjaculation. […] J’ai senti à ce moment l’unité de ma vie. Même geste pour manger et pour aimer, pour agir et pour penser, pour vivre et pour mourir. La vie, c’est un seul jet. C’est un seul jet. Je voulais vivre et mourir en même temps », décrit-il cette journée du 23 août.

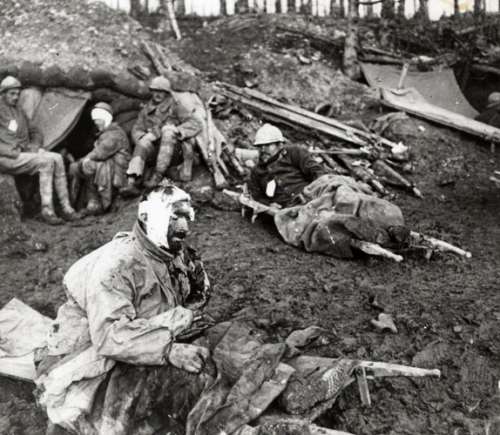

Vivre, éjaculer, mourir : voilà les trois temps du héros que Drieu croit expérimenter en ce jour de guerre. Sous l’élan de vitalité point l’attrait morbide, comme l’éjaculation conduit à une petite mort. Cette pulsion de vie dans laquelle couve la pulsion de mort est le nœud du psychisme de Drieu. L’enivrement dure peu car, ce 23 août, son régiment doit battre en retraite après une belle percée. Son ami André Jéramec, dont il épousera la sœur Colette, est tué. Drieu, lui, doit être évacué ; un shrapnel l’a blessé à la tête ; il est interné à l’hôpital de Deauville. Durant la Première Guerre mondiale, Drieu ne cessera les allers-retours entre le front et l’arrière, le combat et l’hôpital, les obus et les mondanités.

Syphilis, gale et dysenterie

Le front, il en a deux autres expériences. Quelques mois après sa blessure, il passe sergent et retourne à l’avant, en Champagne, à l’automne 1914. Puis, il est envoyé dans le stratégique détroit ottoman des Dardanelles, pour un combat voué à l’échec. La promesse de l’exotisme oriental se fracasse vite contre la réalité. « J’ai des morpions que ma crasse engraisse. J’ai pioché et j’ai des ampoules. Mes muscles me font mal. J’ai soif tout le temps. Tondu et barbu, je suis laid. Je ne reçois pas de lettres. Je mourrai totalement ignoré », s’écrie le narrateur du Voyage des Dardanelles (1934). L’année 1915 est un cauchemar. Lorsqu’il revient en France, son corps est déliquescent. En sus de la syphilis, probablement contractée dans un bordel de Marseille d’où il est parti dans les Dardanelles, il revient avec la gale et la dysenterie – maladie qui le fait rapatrier. Surtout, la blessure est psychologique : l’insupportable sensation du corps souillé, à rebours du héros nietzschéen qu’il rêve d’incarner, contribuera à son affinité avec le fascisme dans lequel il retrouve l’obsession du corps pur, viril et athlétique.

Ce corps décadent rend aussi plus compliqué son rapport avec les femmes. Drieu, dont les tendances homosexuelles ont rejailli à plusieurs moments de son existence, a connu sa première expérience sexuelle peu avant la guerre. À 18 ans, il suit une femme dans la rue à qui il fait l’amour contre de l’argent dans un hôtel miteux. En plus, elle lui refile la « chaude-pisse » : une blennorragie. Dans ses Notes pour un roman sur la sexualité jamais publiées de son vivant, il confesse n’avoir connu aucune « femme propre » avant la guerre. Ce dégoût du corps n’empêche pas l’auteur de L’homme couvert de femmes d’accumuler les conquêtes autant dans les bordels qu’ailleurs. Obsédé par ces souillures, il songera à écrire une histoire de son corps.

En attendant, le voilà reparti au front. Et pas n’importe où : à Verdun. Il est à la pointe d’une contre-attaque lancée le 26 février 1916 par des « chefs derrière […] chargés de déverser des trains de viande dans le néant » (Le lieutenant des tirailleurs, 1934). L’expérience est atroce. « Qui n’a vu le vide d’un champ de bataille moderne ne peut rien soupçonner du malheur perfide qui est tombé sur les hommes et qui anéantira l’Europe », prophétise Drieu. Le jeune homme de 23 ans est au milieu d’un « pays lunaire, où les volcans pressaient les gueules béantes les unes contre les autres » et où « toute la ligne était calomniée par la continuelle diatribe que vomissaient dix mille bouches noires ». L’artillerie fait pleuvoir une pluie de ferraille sur le champ de bataille peuplé par des fantassins aux pantalons souillés par la colique. Quand, soudain, « l’univers éclata. L’obus arriva et je sus qu’il arrivait. Énorme, gros comme l’univers. » Un obus qui lui arrache un hurlement. « J’allais mourir ; j’étais au fin fond du monde » (Le lieutenant des tirailleurs). Drieu est gravement touché au bras et il perd un tympan. Après un jour de combat, il est évacué comme à Charleroi. Mais, cette fois-ci, sa blessure est plus importante. On le reverse en décembre 1916 dans le service auxiliaire.

« Des masses de ferraille dans la tête »

De cette journée d’enfer, qui clôt ses expériences du feu, Drieu garde deux marques indélébiles : l’impression de profonde absurdité de la Grande Guerre, dont le titre même de La comédie de Charleroi témoigne, et l’horreur moderne de ces combats de fer, qu’il oppose à la grandeur de l’affrontement chevaleresque. « On fabrique des masses de ferraille dans les usines, et puis on se les jette à la tête, de loin sans se regarder et en geignant. […] Nous sommes loin de la guerre décrite par Joinville ou même par Montluc », regrette-t-il dans Le lieutenant des tirailleurs ; comme dans La comédie de Charleroi : « Et cette guerre est mauvaise, qui a vaincu les hommes. Cette guerre moderne, cette guerre de fer et non de muscles. Cette guerre de science et non d’art. Cette guerre d’industrie et de commerce. […] Cette guerre de généraux et non de chefs. […] Cette guerre faite par tout le monde, sauf par ceux qui la faisaient. Cette guerre de civilisation avancée. […] Il faut que l’homme apprenne à maîtriser la machine, qui l’a outrepassé dans cette guerre – et maintenant l’outrepasse dans la paix. » Cette haine de la civilisation décadente des machines le conduira à voir dans le fascisme un renouveau souhaitable. Avec Socialisme fasciste, publié en 1934, Drieu est le premier intellectuel français à se revendiquer de cette idéologie. Trois ans plus tard, il adhère au Parti populaire français (PPF) du futur collaborationniste Jacques Doriot.

En quittant Verdun, Drieu renoue avec l’autre Grande Guerre. La douce, celle des bourgeois de derrière, dans un contraste vertigineux qu’il évoque au début de son roman phare, Gilles (1939). Le personnage empruntant des traits de l’auteur arrive à Paris pour une permission, un soir d’hiver 1917. Gilles se rend au Maxim’s pour boire un verre de champagne. Et revit : « Il but, et tout le délice de ce premier soir coula dans ses veines. Il était au chaud, au milieu de corps vivants, bien habillés, propres, rieurs ; il était dans la paix. » Une paix où les femmes « ignoraient absolument cet autre royaume aux portes de Paris, ce royaume de troglodytes sanguinaires ». Gilles, comme Drieu, « avait faim des femmes, […] de paix, de jouissance, de facilité, de luxe ». Durant cette année 1917, Drieu se perd dans des soirées de débauche au Maxim’s et au bordel pour oublier, exorciser l’enfer du front. Son ami, l’écrivain Maurice Martin du Gard, raconte qu’au Maxim’s Drieu se rappelle avec nostalgie ses années d’avant-guerre, les souvenirs peuplés de camarades tombés. Sa débauche est une fuite en avant qui préfigure celle que vivra, avec lui, la France des « années folles » pour conjurer le douloureux souvenir. Une France qu’Aragon décrit dans Aurélien (1944), double romanesque de Drieu, son ami surréaliste devenu adversaire fasciste. Colette Jéramec a affirmé que son ancien époux lisait Aurélien le jour de son suicide, le 15 mars 1945.

Un cadavre qui s’appelle Drieu

1917 n’est pas seulement une nouvelle expérience de l’arrière faite de soirées et de femmes ; c’est une année rendue majeure par deux événements. Le premier est le mariage avec Colette Jéramec. Cette union est à l’image du rapport torturé de Drieu aux femmes. Elle représente ce qu’il abhorre car elle est une juive issue de la grande bourgeoisie d’affaires. Colette a été sa confidente depuis leur rencontre à l’été 1913, mais le mariage – non consommé – n’est pas heureux. Myriam, que Gilles épouse, est une représentation à peine voilée de Colette contre laquelle Drieu excite par la plume son antisémitisme et son dégoût d’une femme honnie. Mais il sait en profiter. Colette, qu’il trompe dès le début, lui donne 500 000 francs avec lesquels il mène une vie de luxe : tailleurs prisés, cabarets chics, restaurants à la mode… Ce mariage, lui permettant une vie bourgeoise qu’il exècre en idéologie, place Drieu face à ses contradictions et lui fournit un thème littéraire qu’il ne cessera d’exploiter : outre Myriam (Gilles), Lydia (Le Feu follet) et Béatrice (Drôle de voyage) captent son goût refoulé des femmes fortunées.

1917 marque aussi son entrée en littérature. Interrogation, un recueil de poèmes sur la guerre, paraît à l’automne chez Gallimard. Trois ans plus tôt, il avait écrit un premier texte, à l’hôpital de Deauville. Mais il ne fut jamais publié : il l’avait oublié dans un train. En 1920, Drieu reprend, avec un nouveau recueil de poèmes, Fond de cantine, le thème de la Grande Guerre. A-t-il vraiment le choix ? « Du jour au lendemain, la guerre me remplit du besoin impérieux de crier, de chanter », confesse-t-il dans l’inédit Débuts littéraires, en 1943. La guerre le hante et devient le moteur de son œuvre, car il en est mort comme tous ceux de la génération des « 20 ans en 14 ». De la pulsion de vie mystique du 23 août 1914 à Charleroi, il ne reste qu’un cadavre. Et ce cadavre, qui s’appelle Drieu, voudra croire au surréalisme dans les années 20, au fascisme dans les années 30, un temps au stalinisme à la fin de la guerre, puis, faisant le constat de ses fuites en avant, se suicidera. L’avant-veille de ce 23 août déjà, enfermé dans un cabanon, harassé par des jours de marche sous le soleil de plomb, Drieu ôte sa chaussure pour placer son orteil sur la gâchette de son fusil chargé et regarde le trou du canon. « Je tâtai ce fusil, cet étrange compagnon à l’œil crevé, dont l’amitié n’attendait qu’une caresse pour me brûler jusqu’à l’âme » (La comédie de Charleroi). L’arrivée d’un camarade fit cesser la contemplation.

Toute sa vie, Drieu est resté dans la tranchée. « Nous y sommes encore dans ce trou, nous n’en sommes jamais repartis », jure-t-il dans La comédie de Charleroi, pourtant écrit vingt ans après la guerre. De ce nihilisme profond, qui rejaillit sur toute son œuvre, Le feu follet (1931), narrant la marche d’Alain vers le suicide, prospère sur son attraction de la mort. Pour trouver une issue à son obsession de la décadence, cette mort de la société, il fut prêt à verser dans des croyances qui, de Breton à Staline en passant par Hitler, lui ont donné l’espoir d’un renouveau. Toutes furent des impasses. Et c’est ainsi que se dénoue — peut-être — avec la Grande Guerre l’énigme des engagements paradoxaux de Drieu. Dans quelques mots, écrits en 1934 sur ses souvenirs de Verdun : « Je sentais cela. Je sentais l’Homme mourir en moi. »

* Drieu la Rochelle évoque ses expériences de la Grande Guerre dans de nombreux romans. Les extraits qui en sont insérés, s’ils référent à des expériences vécues par l’auteur, impliquent une nécessaire distance.

Photo d’en-tête : Pierre Drieu la Rochelle par Jacques-Émile Blanche, 1924 (© Jean-Louis Mazieres, avec modification).

Les plus attentifs d’entre nous avaient remarqué Éric Zemmour dès ses débuts au Quotidien de Paris puis surtout à Infomatin, vers 1994. Dans ce journal hélas éphémère et qui se voulait de gauche, il était surprenant et agréable de voir un journaliste encore jeune chercher à comprendre pourquoi le Front national atteignait alors son apogée, au lieu de se livrer à l’obligatoire exercice de diabolisation imposé par la profession.

Les plus attentifs d’entre nous avaient remarqué Éric Zemmour dès ses débuts au Quotidien de Paris puis surtout à Infomatin, vers 1994. Dans ce journal hélas éphémère et qui se voulait de gauche, il était surprenant et agréable de voir un journaliste encore jeune chercher à comprendre pourquoi le Front national atteignait alors son apogée, au lieu de se livrer à l’obligatoire exercice de diabolisation imposé par la profession.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

PHILITT :

PHILITT :  David Cumin : Absolument, Le Nomos de la terre et L’Évolution vers un concept discriminatoire de guerre restent deux ouvrages tout à fait incontournables. Le Nomos de la terre est absolument fondamental en droit international, en droit de la guerre. De même que la théorie du partisan, qui pourrait être améliorée, amendée, actualisée, mais demeure incontournable. On peut d’ailleurs regretter que ce ne soit que très récemment que les spécialistes français en droit international se soient intéressés à Schmitt. Pourtant il y a toujours eu chez lui ces deux piliers : droit constitutionnel et droit international. Par exemple, ses écrits sur la Société des Nations sont tout à fait transposables à l’ONU et donc tout à fait d’actualité.

David Cumin : Absolument, Le Nomos de la terre et L’Évolution vers un concept discriminatoire de guerre restent deux ouvrages tout à fait incontournables. Le Nomos de la terre est absolument fondamental en droit international, en droit de la guerre. De même que la théorie du partisan, qui pourrait être améliorée, amendée, actualisée, mais demeure incontournable. On peut d’ailleurs regretter que ce ne soit que très récemment que les spécialistes français en droit international se soient intéressés à Schmitt. Pourtant il y a toujours eu chez lui ces deux piliers : droit constitutionnel et droit international. Par exemple, ses écrits sur la Société des Nations sont tout à fait transposables à l’ONU et donc tout à fait d’actualité.

Fu Michel Clouscard, negli anni Settanta, a sanare l’errore del francofortese, mettendo sugli attenti, tra le pagine dell’Humanité – quando ancora quel giornale valeva qualcosa – i militanti del PCF: vige una gerarchia di accesso al consumo, perché i beni non si equivalgono. La lavatrice, il frigorifero, l’automobile sono beni di equipaggiamento, dediti a riprodurre la forza lavoro dell’operaio. Così come oggi lo sono l’Iphone, il computer, il nuovo tablet, strumenti che da un lato rinnovano e dall’altro si rendono funzionali al lavoro dell’impiegato. Ma né l’operaio né l’impiegato hanno intenzione di consumare, o almeno non consumano gli oggetti in modo libidinale o ludico. Con ciò, il nostro presente ci obbliga a scrostare questi sedimenti marcusiani per farci confrontare con la realtà: il diverso grado che la società riserva agli individui di consumare senza produrre. Questa scala è recentemente resa pubblica sui social network. Tramite il mondo dei social la struttura verticale e gerarchica di accesso al consumo sembra ristabilirsi svelando l’ipocrita velo di maya che per un trentennio ha illuso chi sperava nella società dell’uguaglianza. Il definitivo collasso della riservatezza puritana, dell’influenza cattolica sulle giovani generazioni, mostrano che la civiltà dei consumi (esente dalla produzione) è una verità per una percentuale bassissima della popolazione, cui è permesso il rito che Clouscard chiama “potlach del plus valore”: lo spreco di valore aggiunto prodotto da altri. Il fenomeno dei Rich Kids su Instagram non è che uno svelamento. Da Beverly Hills fino a Mosca l’ostentazione è una moda anche per le élites dell’ex nomenklatura sovietica che dopo 70 anni di Unione hanno liberalizzato lo champagne e le prostitute oltre le quattro mura domestiche e fuori dai vetri oscurati delle Zil. Ovunque – persino a Teheran, prima che, in nome della decenza comune, il link fu bloccato – i figli delle élites promuovono sfacciatamente la vita lussuosa e lo sperpero di denaro.

Fu Michel Clouscard, negli anni Settanta, a sanare l’errore del francofortese, mettendo sugli attenti, tra le pagine dell’Humanité – quando ancora quel giornale valeva qualcosa – i militanti del PCF: vige una gerarchia di accesso al consumo, perché i beni non si equivalgono. La lavatrice, il frigorifero, l’automobile sono beni di equipaggiamento, dediti a riprodurre la forza lavoro dell’operaio. Così come oggi lo sono l’Iphone, il computer, il nuovo tablet, strumenti che da un lato rinnovano e dall’altro si rendono funzionali al lavoro dell’impiegato. Ma né l’operaio né l’impiegato hanno intenzione di consumare, o almeno non consumano gli oggetti in modo libidinale o ludico. Con ciò, il nostro presente ci obbliga a scrostare questi sedimenti marcusiani per farci confrontare con la realtà: il diverso grado che la società riserva agli individui di consumare senza produrre. Questa scala è recentemente resa pubblica sui social network. Tramite il mondo dei social la struttura verticale e gerarchica di accesso al consumo sembra ristabilirsi svelando l’ipocrita velo di maya che per un trentennio ha illuso chi sperava nella società dell’uguaglianza. Il definitivo collasso della riservatezza puritana, dell’influenza cattolica sulle giovani generazioni, mostrano che la civiltà dei consumi (esente dalla produzione) è una verità per una percentuale bassissima della popolazione, cui è permesso il rito che Clouscard chiama “potlach del plus valore”: lo spreco di valore aggiunto prodotto da altri. Il fenomeno dei Rich Kids su Instagram non è che uno svelamento. Da Beverly Hills fino a Mosca l’ostentazione è una moda anche per le élites dell’ex nomenklatura sovietica che dopo 70 anni di Unione hanno liberalizzato lo champagne e le prostitute oltre le quattro mura domestiche e fuori dai vetri oscurati delle Zil. Ovunque – persino a Teheran, prima che, in nome della decenza comune, il link fu bloccato – i figli delle élites promuovono sfacciatamente la vita lussuosa e lo sperpero di denaro.

L’absence de dissymétrie entre père et mère conduira aussi l’enfant, qui ne connaît pas la différence, à vouloir éviter le conflit au profit du consensus car il n’a pas les capacités de se confronter à ce qui est différent. En effet, la différence de l’autre fait peur et les idées des autres, les idées étranges, n’intéressent pas car à s’y confronter elles engendreraient des conflits. Ne pas être capable de s’ouvrir à la différence des autres et des idées produit le monde du consensus, de la totalité.

L’absence de dissymétrie entre père et mère conduira aussi l’enfant, qui ne connaît pas la différence, à vouloir éviter le conflit au profit du consensus car il n’a pas les capacités de se confronter à ce qui est différent. En effet, la différence de l’autre fait peur et les idées des autres, les idées étranges, n’intéressent pas car à s’y confronter elles engendreraient des conflits. Ne pas être capable de s’ouvrir à la différence des autres et des idées produit le monde du consensus, de la totalité.

Dans les médias, dans les discours des hommes d'Etat occidentaux ou bien dans de nombreux ouvrages spécialisés, le terme de "démocratie" revêt toujours une connotation positive. Ce simple fait est, à lui seul, hautement significatif d'une utilisation idéologique de ce terme. En effet, peut-on imaginer un quelconque système politique ne comportant que des qualités ? La démocratie parlementaire réelle et non point mythique ne fait pas exception à la règle. Elle recèle certes des qualités (autrement dit, des phénomènes qu'une majorité de citoyens perçoivent comme positifs) mais aussi des éléments qui jettent le désarroi dans l'esprit de nos contemporains. Ces éléments constituent en quelque sorte le « revers de la médaille » de notre système politique.

Dans les médias, dans les discours des hommes d'Etat occidentaux ou bien dans de nombreux ouvrages spécialisés, le terme de "démocratie" revêt toujours une connotation positive. Ce simple fait est, à lui seul, hautement significatif d'une utilisation idéologique de ce terme. En effet, peut-on imaginer un quelconque système politique ne comportant que des qualités ? La démocratie parlementaire réelle et non point mythique ne fait pas exception à la règle. Elle recèle certes des qualités (autrement dit, des phénomènes qu'une majorité de citoyens perçoivent comme positifs) mais aussi des éléments qui jettent le désarroi dans l'esprit de nos contemporains. Ces éléments constituent en quelque sorte le « revers de la médaille » de notre système politique.

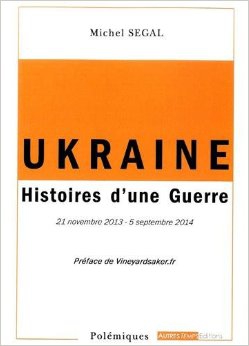

Les exemples de ce genre sont légion. Le livre très rigoureux du mathématicien français Michel Segal, Ukraine, histoires d’une guerre (éd. Autres Temps), en décompose un certain nombre en détail. Il faut reconnaître que le camp « occidentiste » a l’initiative de la « propagande contre la propagande », c’est-à-dire de la montée en épingle d’opérations d’influence supposées. Il jouit en cela d’une complaisance ahurissante des médias occidentaux. Or, dans un conflit comme celui-là, où tous les protagonistes sortent des écoles de manipulation soviétiques, les chausse-trapes sont partout et seul un jugement fondé sur la sanction des faits avérés et sur la question classique « à qui profite le crime ? » permettrait d’y voir clair. Nous en sommes loin ! Le plus cocasse, c’est que l’officialité nous sert à journée faite des théories du complot russe toujours plus échevelées tout en condamnant le « complotisme » des médias alternatifs …

Les exemples de ce genre sont légion. Le livre très rigoureux du mathématicien français Michel Segal, Ukraine, histoires d’une guerre (éd. Autres Temps), en décompose un certain nombre en détail. Il faut reconnaître que le camp « occidentiste » a l’initiative de la « propagande contre la propagande », c’est-à-dire de la montée en épingle d’opérations d’influence supposées. Il jouit en cela d’une complaisance ahurissante des médias occidentaux. Or, dans un conflit comme celui-là, où tous les protagonistes sortent des écoles de manipulation soviétiques, les chausse-trapes sont partout et seul un jugement fondé sur la sanction des faits avérés et sur la question classique « à qui profite le crime ? » permettrait d’y voir clair. Nous en sommes loin ! Le plus cocasse, c’est que l’officialité nous sert à journée faite des théories du complot russe toujours plus échevelées tout en condamnant le « complotisme » des médias alternatifs … Slobodan Despot : C’est évident. Il se développe en milieu anglo-saxon (et donc partout) une véritable osmose entre l’écriture scénaristique et l’écriture documentaire. Cas extrême : le principal « document » dont nous disposions sur l’exécution supposée de Ben Laden en 2011 est le film de Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty, qui a tacitement occupé dans la culture occidentale la place du divertissement et de l’analyse, et de la preuve. La réussite cinématographique de ce projet (du reste dûment distinguée) a permis d’escamoter toute une série d’interrogations évidentes.

Slobodan Despot : C’est évident. Il se développe en milieu anglo-saxon (et donc partout) une véritable osmose entre l’écriture scénaristique et l’écriture documentaire. Cas extrême : le principal « document » dont nous disposions sur l’exécution supposée de Ben Laden en 2011 est le film de Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty, qui a tacitement occupé dans la culture occidentale la place du divertissement et de l’analyse, et de la preuve. La réussite cinématographique de ce projet (du reste dûment distinguée) a permis d’escamoter toute une série d’interrogations évidentes.