samedi, 05 septembre 2009

Joris van Severen en Charles Baudelaire

Joris van Severen en Charles Baudelaire

Ex: http://www.jorisvanseveren.org/

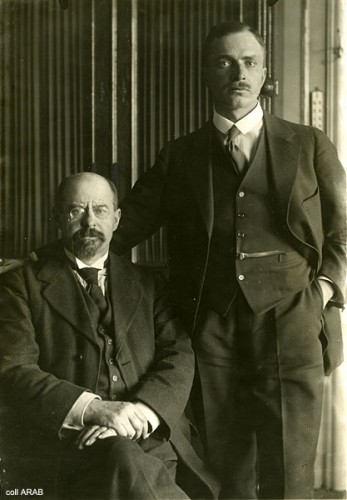

Joris de Deurwaerder (Brugge), vestigde terecht onze aandacht op de studie ‘Baudelaire, het Baudelairisme – hun nawerking in de Nederlandse Letterkunde’ door dr. Paul de Smaele (1906-1965) (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, reeks VI, nr. 54, XII-199 p., Brussel, 1934). De auteur zou vanaf 1937 docent neerlandistiek worden aan de Université Libre de Bruxelles. In zijn Gentse dissertatie uit 1930 (promotor prof. Frank Bauer (1887-1969) wordt (pp. 151-153) aandacht besteedt aan de wijze waarop Joris van Severen de Franse schrijver benaderde in zijn tijdschrift ‘Ter Waarheid’.

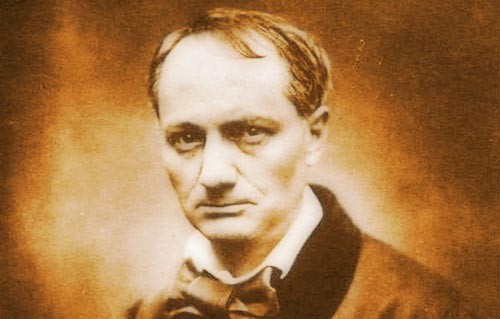

Charles Baudelaire (1821-1867) was het Dandyisme toegedaan en huldigde “de godsdienst van de heldhaftige elegantie” en het beginsel van “l’art pour l’art” (Lectuurrepertorium).

Merkwaardig is de lijn die De Smaele trekt van Joris van Severen naar Gerard Bruning (1898-1926), de jong gestorven oudere broer van Henri Bruning (1900-1983), die later één van de intellectuele krachten van het Verdinaso in Nederland zou worden.

Reden waarom we in onderstaand excerpt (vertaald in de hedendaagse spelling) ook de alinea’s overnemen over de Brunnings. Ter oriëntatie in de tijd, hebben we er de levensdata van de vernoemde auteurs tussen [-] aan toegevoegd. In de zinsneden tussen aanhalingstekens is Joris van Severen aan het woord.

Maurits Cailliau

In 1921 werd door bewuste jonge katholieke Vlamingen een eerste poging gedaan om Baudelaire voor zich op te eisen.1 Deze gebeurtenis is op zich zelf merkwaardig genoeg om er een ogenblik bij stil te staan. Bedoelde sympathieën voor de figuur Baudelaire kwamen het klaarst tot uiting in een programmatisch artikel Charles Baudelaire door Georges van Severen, verschenen in het tijdschrift Ter Waarheid. 2 Daaruit neem ik een paar van de meest typische zinsneden over. (Het schijnt me toe dat we hier voor een sprekend voorbeeld staan van hetgeen Gossaert [1884-1958] bezielde retoriek noemt.)

“Voor zeer velen, voor de meesten helaas, die ‘t geluk hebben deze naam te kennen, roept hij geen andere gedachten op dan van ziekelijke zedeloosheid, perversiteit, cynisme, duivelachtigheid, enz. Voor ons een der allergrootste, allerechtste, allerdiepste, allermenselijkste dichters van alle tijden. Een katho1iek dichter, essentieel. Inderdaad. In deze ziel klaagt en vloekt het ‘Irrequietum’ met een zo wrange hevige smart, dat het leven van deze rampzalige mens er door gebroken werd en vernield.”

Wat volgens Van Severen Baudelaire tot een specifiek katholiek dichter stempelt, is de heftigheid en de bestendigheid, met dewelke in hem de strijd tussen Goed en Kwaad gewoed heeft.

“Zo geweldig, zo machtig, met de macht van zo’n triomfantelijke christene menselijkheid, roept en hunkert deze ziel naar almachtige schoonheid, dat dit hunkeren haar potentieel bevrijdt van al het demonische van het lichaam en haar zuiver weet te behouden midden de meest schrijnende geestelijke nederlagen, in den strijd tegen de subtiele magie van het vlees. Baudelaire, een der smartelijkste bewusten van het aardse ballingschap, een der hartstochtlelijkste, diepgefolterde zoekers naar het verloren Paradijs, een waarlijk Koninklijke ziel. Geen macht, maar hoogste adel...”

Men ziet het, uit deze bladzijde klinkt hartstocht genoeg; deze jonge 20e-eeuwer voelt zich met Baudelaire geestelijk verwant, en hij is de woordvoerder van een goed deel der katholieke “avant-garde” in Vlaanderen. Zoals in soortgelijke gevallen meer gebeurt, wil Van Severen zijn bewondering ook op theoretische basis grondvesten En de waarde van Baudelaire’s verzen aan de esthetische beschouwingen van zijn geloofsgenoot de thomist Jacques Maritain [1882-1973]. En triomfantelijk wordt medegedeeld dat, krachtens de bepaling, gegeven door de schrijver van Art et Scolastique de gedichten van Baudelaire echte, hoge kunst mogen heten. Des te beter. Het artikel wil bovendien zijn een “inleiding tot Baudelaire”, een aansporing tot kennismaking voor die lezers, welke met Baudelaire niet of onvoldoende zouden vertrouwd zijn.

Immers, men vindt er achtereenvolgens:

1. brokstukken uit Gautier over Baudelaire;

2. een korte levenskarakteristiek van Baudelaire;

3. marginalia uit zijn werk;

4. L’Esthetique de Baudelaire, een onvertaald stuk van G. de Reynold [1880-1970] - (deze keuze spreekt boekdelen) - overgenomen uit l’Esprit Nouveau (1920; nr. 15).

Dat Baudelaire - en als lyrisch dichter en als estheticus - een rol speelt in het geestelijk leven van de jongeren van Ter Waarheid, het kan, na dit stuk, niet meer betwijfeld worden. Deze overtuiging wordt versterkt door de herhaalde aanhalingen uit zijn werk, welke in de twee jaargangen van het tijdschrift te vinden zijn.3

Een zelfde belangstelling voor Baudelaire kan men tijdens de jongste jaren waarnemen in vooruitstrevende middens van jonge Hollandse katholieken. Hun organen waren - en zijn nog steeds - de tijdschriften Roeping (1922; dee Nijmegse groep) en De Gemeenschap (1925).

En hier beschikken we over een merkwaardig document. Het is een onvoltooid gebleven studie over Baudelaire, van de hand van de jonggestorven essayist (er bestaat van hem ook scheppend proza) Gerard Bruning.4

Dat in zijn kritisch werk niet de minste aanspraak gemaakt wordt op objectiviteit, Bruning heeft het zelf getuigd (zijn strijdleuze luidde “catholique avant tout”, ook in de kunst), en dit is niet de enige reden waarom men hem het best met Karel van den Oever [1879-1926] (in zijn tweede stadium) vergelijken kan; hij rekent zich zijn fanatiek subjectivisme tot deugd en tot plicht. Ziehier trouwens hoe zijn vriend Marsman [1899-1940] de inleiding tot het Nagelaten Werk besluit: “Gij kunt dit werk, deze beginselen en deze mens natuurlijk verwerpen, of aannemen, gij kunt hem zelfs, als gij hem eren wilt, alleen maar óf verwerpen óf aanvaarden…” - Wanneer nu een jong criticus als deze, fanatiek als E. Hello [1828-1885], star dogmatisch als H. Massis [1886-1970], heftig pamflettisch als L. Bloy [1846-1917] (van deze is hij, in Holland. de volgeling), woorden van bewondering voor de kunstenaar, maar vooral woorden van devotie en medelijden voor de mens Baudelaire spreekt – bij wie hem, aan de oppervlakte verwijlend, zoveel moest afstoten – dan moet men aannemen dat deze bewondering en deze devotie zeer oprecht en diep zijn.

Ik aarzel bovendien niet te zeggen dat G. Bruning in de jongste Nederlandse letterkunde een bij uitstek Baudelairiaanse verschijning geweest is, De antinomie tussen Goed en Kwaad is hem tot een geestesfolterende dwangvoorstelling geworden.

Men doorbladere zijn werk: aanhoudend wordt. in de meeste opstellen, Baudelaire aangehaald of komt hij althans ter sprake, bijna uitsluitend in hetzelfde verband.

Noten

1 In die richting was Frankrijk Vlaanderen reeds voorgegaan. Daarvan biedt een typisch voorbeeld de uitvoerige en ernstige studie van G. de Reynold, Parijs, Crès, 1920). De schrijver heeft al zijn eruditie en niet minder zijn spitsvondigheid in het werk gesteld om van Les F1eurs du Mal een zuiver katholieke interpretatie te geven. Zeer belangwekkend, oorspronkelijk vooral is dit werk, - ofschoon naar mijn bescheiden mening, niet vrij - welke Baudelaire-kenner zal er zich over verbazen? - van een aantal gevallen van “Hineininterpretierung”. Op hetzelfde gebied is me nog bekend het boek van St. Fumet (1896-1983) - met de welsprekende titel. Notre Baudelaire (Parijs, Le Roseau d’Or, 1926). Op talrijke plaatsen kan ik zijn betoog niet anders dan zeer “spécieux” [= schijnbaar correct] noemen.

2 Ter Waarheid, jg. II, p. 53 vlg.

3 Men zie vooral Ter Waarheid, 1921, p. 487,

4 De Prijs der Schoonheid, fragment uit de inleiding op een studie over Baudelaire - in Nagelaten Werk van G. Bruning; samengesteld en ingeleid door H. Bruning en H. Marsman, Nijmegen, 1927, Men kan de studie insgelijks vinden in de letterkundige almanak Erts voor het jaar 1927, p. 4 vlg.

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, belgicana, flandre, pays-bas, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, dandysme, dandy, politique, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Pourquoi nous sommes Européennes et non pas Occidentaux

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990

Robert Steuckers:

Pourquoi nous sommes Européens et non pas Occidentaux

Les tenants des vieilles droites dans la partie ouest de notre continent s'engagent pour la «défense de l'Occident». La Nouvelle Droite, dans le sillage des critiques conservatrices-révolutionnaires et nationales-révolutionnaires allemandes, avec Alain de Benoist et Guillaume Faye, ont soumis la notion d'Occident à une critique serrée, au nom de l'Europe. Du coup, dans l'espace linguistique francophone, les droites sont désormais divisées en deux camps: celui des Occidentalistes et celui des Européens ou Néo-Européens (l'expression est de Faye, soucieux de donner une dimension projectuelle et «futuriste» à son engagement et de le détacher de tout ancrage passéiste et démobilisateur). Ce clivage oppose aussi souvent, à de très rares exceptions près, ceux qui s'accomodent du libéralisme et de l'américanisation des mœurs en gardant comme alibi ou comme colifichet un christianisme intégriste ou moderniste, d'une part, à ceux qui luttent pour un socialisme enraciné, contre le nivellement culturel venu d'outre-Atlantique, d'autre part, tout en refusant le discours manipulatoire des christianismes historiques et des sectes actuelles (Moon, scientologistes, etc.), lesquelles cherchent à recréer artificiellement des «suppléments d'âme», dans une société désertifiée par le matérialisme.

A l'Occident des premiers, les seconds opposent l'Europe, parce qu'ils sont conscients que notre continent ne pourra survivre que s'il demeure entier, s'il s'unit, s'il fait retour sur lui-même, s'il recentre ses énergies pour les mettre au service de tous. Or l'idée d'Occident ne séduit que les droites françaises, belges, espagnoles et britanniques, qui se posent comme héritières de l'Empire Romain d'Occident, issu de la scission de 395, et de l'Europe carolingienne, destructrice de l'autonomie économique des sociétés paysannes, notamment en Allemagne du Nord. Cet occidentalisme des droites, surtout lorsqu'il est vulgarisé outrancièrement, conduit implicitement à dévaloriser l'histoire des régions d'Europe situées en dehors des limites de l'Empire Romain d'Occident ou du vaste territoire jadis soumis à Charlemagne, à ignorer délibérément les productions culturelles des espaces germaniques, slaves, celtiques, scandinaves, grecs, magyars, roumains, finnois, etc. L'occidentalisme est une vision hémiplégique de l'Europe. Une réduction délétère. Et dangereuse car elle ne valorise qu'une frange atlantique de notre continent au détriment de son centre (la Mitteleuropa), de la synthèse balkanique et de l'immensité territoriale russo-sibérienne, marquée du génie slave. L'occidentalisme ne valorise donc qu'une petite portion d'Europe; pire: il valorise dans la foulée le greffon monstrueux que cette portion d'Europe a crée en Amérique du Nord, cette implosion culturelle, où toutes les énergies créatrices s'annullent lamentablement.

L'historiographie russe du XIXième siècle a réagi vertement contre cette réduction. Des historiens ou philosophes de l'histoire comme Danilevski ou Leontiev, un écrivain aussi important que Dostoïevski, ont dénoncé l'Occident comme le terreau où a germé la maladie libérale, où l'individualisme a brisé les réflexes communautaires, provoquant une irrémédiable décadence. Leurs arguments consistaient souvent en des laïcisations didactiques des reproches adressés par le christianisme orthodoxe/byzantin aux catholiques et aux protestants. Basée sur le «mir», c'est-à-dire la communauté paysanne et villageoise russe, l'orthodoxie slave dénonce l'autoritarisme catholique et l'individualisme protestant. En effet, l'église catholique nomme des prêtres étrangers aux paroisses, condamnés par dogme à ne pas avoir de descendance donc à être des individus nomadisés, qui appliquent le plus souvent des politiques allant dans le sens des intérêts de l'église et non dans celui de l'intérêt vital, biologique et immédiat du peuple. Le protestantisme, pour sa part, laisse la porte ouverte à tous les subjectivismes, donc favorise la dissolution des communautés. De plus, l'église catholique a progressé en Germanie grâce à son alliance avec l'appareil militaire carolingien, lequel délègue à ses officiers démobilisés des fiefs, privant de la sorte les élites enracinées, nées au sein du peuple lui-même, de leur rôle naturel de guide. L'église catholique enclenche ainsi un processus d'aliénation catastrophique, qui creusera, tout au long du Moyen Age, un fossé profond entre la culture des élites et la culture du peuple (cette distinction a été bien mise en lumière par Robert Muchembled, historien français). Qui plus est, l'officier carolingien démobilisé devient individuellement propriétaire du sol, jusqu'alors propriété collective d'une communauté villageoise et transmise telle quelle de génération en génération (lire à ce propos le splendide roman de Henri Béraud: «Le Bois du Templier pendu»). Le peuple devient économiquement dépendant du bon vouloir d'un officier allochtone.

Quand nous refusons l'occidentalisme aujourd'hui, nous ne rejettons pas simplement les enfantillages de l'American Way of Life, la fadeur de l'idéologie américaine, les horreurs de la décadence américaine par l'héroïne ou le crack, nous nous insurgeons avec une égale vigueur contre toutes les idéologies qui refusent de tenir compte de l'enracinement comme valeur primordiale. Nous sommes, pour reprendre le vocabulaire de Muchembled, du côté de la «culture du peuple» contre la «culture des élites» (nécessairement allochtones dans la définition de l'historien). Nous nions au christianisme manipulateur, à l'autoritarisme carolingien et catholique, au cléricalisme, au monarchisme coupé du peuple, toute valeur potentielle parce qu'ils nient et tuent la force jaillissante et vivifiante de l'enracinement. Les critiques protestantes, libérales, illuministes (l'idéologie des Lumières), marxistes, etc., n'ont pas constitué des révolutions (au sens étymologique de «retour sur soi») véritables; elles sont restées détachées des glèbes et des chairs; elles ont tiré des plans sur la comète sans retomber dans la lourde concrétude du sol et de l'histoire; elles sont restées des joujoux d'élites bourgeoises ou embourgeoisées vivant de leurs rentes ou aux crochets de leurs amis (Marx!). Elles sont des manifestations d'occidentalisme dans le sens où l'Occident est l'assemblage hétéroclite de toutes les pensées et pratiques détachées des glèbes et des chairs. Lorsque nous privilégions l'usage des termes «Europe» et «européen» pour désigner notre vision continentale des choses, nous opérons mentalement une révolution réelle, une révolution qui nous reconduit à l'essentiel immédiat et concret, que Barrès désignait par sa belle expression: «La Terre et les Morts».

De ce choix philosophique, découle évidemment la nécessité de lutter sans relâche contre toutes les idéologies de manipulation que je viens de citer, de réhabiliter les réflexes religieux spontanés de nos populations, de se pencher sur le passé, de soutenir dans la pratique les cercles d'archéologie locale, de créer et d'instituer des formes d'économie qui assurent à tous les membres de notre communauté de quoi vivre décemment et de fonder des familles, de privilégier les droits collectifs et enracinés des peuples plutôt que les droits bourgeois, déracinés et individualistes que l'on nomme fallacieusement «droits de l'homme», sans apercevoir que l'humanité ne peut survivre que si les hommes concrets tendent la main à d'autres hommes concrets, vivent dans des foyers avec des femmes et des enfants concrets, travaillent dans des ateliers ou des fermes avec d'autres hommes concrets, sans jamais être isolés comme Robinson sur son île. L'Occident a raisonné depuis mille ans en termes de salut individuel, lors de la phase religieuse de son développement, en termes de profit individuel, lors de sa phase bourgeoise et matérialiste, en termes de narcissisme hédoniste, dans la phase de déliquescence totale qu'il traverse aujourd'hui. Le centre et l'est de notre continent ont su mieux conserver l'idée de communauté charnelle. En Allemagne et en Scandinavie, les idéaux populistes de toutes sortes ont su donner une harmonie intérieure à la société depuis deux siècles, laquelle s'est traduite par des progrès considérables tant sur le plan intellectuel que sur le plan technique. L'Allemagne et la Suède enregistrent des succès industriels et sociaux considérables précisément parce que l'individualisme occidental les a moins marquées. Les peuples slaves et baltes ont traversé l'âge sombre de l'ère marxiste sans oublier leurs racines, comme le prouve quantité de faits divers de l'actualité récente, notamment en Estonie, en Moldavie, en Lithuanie et en Azerbaïdjan.

Dans cette optique, le recentrage de l'Europe sur elle-même ne peut se faire sur base des idéaux occidentaux et des pratiques sociales qu'ils ont générées. Le recentrage de l'Europe se fera sur base des idéaux fructueux que la philosophie de Herder a fait germer de Dunkerque au Détroit de Bering. Ces idéaux placent au sommet de la hiérarchie des valeurs le peuple comme porteur et vecteur d'une culture spécifique et inaliénable, hissent la solidarité communautaire au rang de principe social cardinal. Dans cette optique, l'autre est toujours un frère, non pas un gogo à berner, à qui soutirer du fric, un péquenaud que l'on administre à coups d'ukases, que l'on écrase d'impôts en lui contant qu'il jouit tout de même des «droits de l'homme» et qu'il n'a qu'à être bien content et s'esbaudir à la pensée que les p'tits chinois, eux, ils n'en bénéficient pas. Tous les défenseurs de beaux principes idéalistes sont des escobars, des escrocs, des distilleurs d'opium du peuple. L'Occident des réactionnaires et le One-World aseptisé des américanolâtres, libéraux ou ex-soixante-huitards, sont des principes de nature manipulatoire. Notre Europe, elle, n'est pas un principe, elle une terre, une terre-mère qui a enfanté dans la douleur quelques races d'hommes qui se sont entrecroisés (des Méditerranéens et des Nordiques, des Ostbaltiques et des Dinariques, etc.) puis ont produit des tas de choses magnifiques qui étaient déjà inscrites virtuellement dans les gènes de leurs plus lointains ancêtres. Il faut continuer l'aventure. Il faut faire passer toutes nos énergies du virtuel au réel.

Robert STEUCKERS.

00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : synergies européennes, europe, occident, philosophie, histoire, définition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 04 septembre 2009

L'Australie entre géographie et histoire

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

L'Australie entre géographie et histoire

Journal de référence de l'establishment londonien, le Financial Times évoquait récemment "la débâcle de l'homme blanc". Ce type d'analyse et de problématique n'est pas rare dans le monde anglo-saxon, où l'on prend plus volontiers en compte les différences raciales, ethniques et culturelles. Déjà en 1994, aux Etats-Unis, la conquête du Congrès par le "Grand Old Party" et la volonté affichée des Républicains, emmenés par Newt Gingrich, de conduire une "révolution conservatrice" avait été interprétée comme la revanche du "mâle blanc", malmené par le féminisme ambiant, la politique d'affirmative action et le Big Government. Autre pays anglo-saxon au cœur de cette problématique, l'Australie. Tiraillé entre géographie et histoire, ce pays-continent est au cœur de la crise d'identité qui frappe l'ensemble du monde dit occidental.

Un Occident des Antipodes

Entraperçue par les Portugais et explorée par les Hollandais au XVII°siècle, conquise par les Anglais au XVIième, l'Australie est un Occident des Antipodes. Par sa géographie humaine tout d'abord: ce pays-continent est peuplé d'Anglo-Saxons, leur installation commençant en 1788 avec la fondation de la première colonie. Très vite, le mouvement s'accélère et dès 1820, le nombre des hommes libres l'emportent sur les bagnards. Par la nature de ses institutions politiques ensuite: fédéralisme à l'américaine et parlementarisme à l'anglaise. En 1850, l' Australian Colonies Act met en place des gouvernements responsables dans quatre des six colonies existantes et bientôt les conseils législatifs élus entament les pouvoirs des gouverneurs dépêchés depuis Londres. En 1885, un Conseil fédéral est institué et les Etats-Unis d'Australie voient le jour en 1901, tout en conservant le monarque britannique comme chef d'Etat. Élisabeth II exerce toujours cette fonction. Enfin, l'Australie est occidentale de par ses engagements géostratégiques: Canberra et ses alliés anglo-américains partagent les mêmes appréhensions -l'expansion navale et coloniale allemande début XIXième, l'impérialisme japonais des années trente, la poussée soviétique et communiste ensuite-, et donc les mêmes inimitiés. La fraternité d'armes des deux guerres mondiales trouve son prolongement dans la participation active de l'Australie au dispositif géopolitique mis en place par les Etats-Unis pour endiguer l'URSS. Membre fondateur de l'ANZUS (traité signé en 1951 entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis) et de l'OTASE (alliance militaire couvrant, sous l'égide des Etats-Unis, l'Asie du Sud-Est/1954), elle envoie des troupes combattre au Vietnam. L'Australie assume alors son héritage historique.

D'autres forces sont pourtant à l'œuvre et la géographie exerce des effets contraires à l'histoire. Ils jouent à plein à partir de 1969, lorsque Richard Nixon, président des Etats-Unis, prononce le discours de Guam et sonne la retraite. Le désengagement honteux d'Indochine et la crise du leadership américain qui suit amènent les politiques et militaires australiens à privilégier la défense immédiate du continent, au détriment des engagements à distance et des obligations internationales précédemment contractées (thématique de la Fortress Australia). Ce recentrage géostratégique s'accompagne d'un recentrage géopolitique sur l'Océanie et l'Asie-Pacifique, légitimé par l'adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE (1973). Faisant mentir Sir Winston Churchill, l'ancienne métropole semble-t-elle préférer le continent au "grand large"? Le gouvernement travailliste de Canberra privilégie dès lors la géographie océanienne de l'Australie. Les droits fonciers et culturels des Aborigènes sont reconnus (cf. encadré) et Canberra se pose en protecteur des micro-Etats mélanésiens, ses voisins du Pacifique-Sud. Très active au sein du Forum du même nom, l'Australie entreprend de combattre la présence et l'influence françaises dans cette partie du monde; son hostilité particulièrement marquée aux essais nucléaires de Mururoa, en 1995, découle de cette posture.

Simultanément, Canberra se tourne vers l'Asie. Les travaillistes mettent fin en 1973 à la politique dite de la White Australia instituée au début du siècle et ouvrent le pays aux flux migratoires asiatiques. Les nouveaux venus prospèrent à l'abri du multiculturalisme prôné par l'establishment et pourraient représenter d'ici 2010 plus de 15% de la population d'Australie contre environ 5% aujourd'hui. L'asiatisme de Canberra est aussi économique: les flux commerciaux et financiers d'Asie-Pacifique enserrent ce géant territorial et les "décideurs" australiens méditent les modèles de développement des Nouveaux Pays Industriels de la région (stratégies d'IPE/industrialisation par promotion des exportations). La diplomatie accompagne le mouvement: Canberra promeut l'idée d'une "OCDE du Pacifique" et joue un rôle moteur dans la création en 1989 du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Des casques bleus australiens sont aussi dépêchés au Cambodge dans le cadre d'une mission de l'ONU, dite de restauration de la paix (l'APRONUC/1992).

Adepte de la political correctness, l'Australie légale se veut exemplaire -elle est le "bon citoyen" du monde asiatique- et refoule son histoire occidentale. Dans ce dessein, une partie de l'establishment va jusqu'à se prononcer contre la monarchie, le passage à la république devant marquer la rupture du cordon ombilical qui relie cet Occident des Antipodes à l'œkoumène européen.

Le "syndrome Hanson"

Il n'est pourtant pas dit que la géographie, et la mauvaise conscience de l'"Australie légale", l'emportent sur l'histoire. Après de longues années de travaillisme, les électeurs ont en mars 1996 ramené au pouvoir une coalition libérale-conservatrice dont le chef, John Howard, est un monarchiste convaincu, bien décidé à enterrer le républicanisme. Ce fait symptomatique s'accompagne d'un réveil des forces identitaires, le "syndrome Hanson". Député indépendant du Queensland, Pauline Hanson a prononcé au Parlement fédéral un discours remarqué: "Nous risquons, clame-t-elle, d'être engloutis par les Asiatiques", pour ensuite dénoncer "le gouvernement (...) scandaleusement généreux à l'égard des Aborigènes". Plus loin, elle poursuit: "Une société multiculturelle ne peut être forte et vigoureuse" (1). Ces propos vigoureux ont immédiatement reçu le soutien d'une large partie de la population australienne et initié une vague de populisme qui pourrait bien prendre des allures de déferlante. Pour faire amende honorable, l'heure est à la repentance, le parlement de Canberra a adopté à la quasi unanimité une motion sur la "tolérance raciale", mais rien n'y fait. P. Hanson a depuis lancé un nouveau parti nationaliste, One Nation, dont la montée en puissance pourrait bien perturber le jeu politique.

Le maintien de bonnes relations diplomatiques entre l'Australie et son environnement géopolitique se révèle par ailleurs malaisé. Les milieux militaires australiens persistent à s'inquiéter du pesant voisinage de l'Indonésie (200 millions d'habitants) et, au grand dam de Djakarta, divers scénarios du type "camp des saints" inspirent planification stratégique et manœuvres tactiques (2). Les Etats asiatiques demeurent pour leur part rétifs à l'asiatisme proclamé de Canberra. Ils ont refusé la participation de l'Australie au sommet Europe-Asie de Bangkok (1995) et nombre d'entre eux ont voté contre l'attribution d'un des sièges tournants du Conseil de sécurité de l'ONU à Canberra (1996). Tout récemment, la révélation par les media du contenu d'un rapport du ministère australien des finances a suscité l'ire des Etats du Pacifique-Sud. Le ministre papou des affaires étrangères y est en effet qualifié de "lèche-bottes", le premier ministre des îles Cook de "fanfaron vaniteux" et les 93 pages de ce document sont de la même veine. Les Etats invectivés crient au racisme et dénoncent les fantômes de la White Australia policy.

L'Australie a donc déployé moult efforts, dont l'abandon du God save the Queen donne quelque idée, pour répudier son passé. Le dessous finit pourtant par prendre le dessus et la quête d'une nouvelle centralité asiatique et océanienne semble bel et bien menacée, d'autant plus que les secousses consécutives à la crise financière asiatique mettent à mal le discours officiel sur "la tyrannie de la distance" (par rapport à l'Europe) et "l'avantage de la proximité" (par rapport à l'Asie). A l'évidence, on ne gouverne pas un pays contre son histoire et sa culture; cette leçon politique vaut aussi pour l'hémisphère boréal.

Louis SOREL.

(1) Citations extraites du discours du 10 septembre 1997.

(2) Voir Hervé Coutau-Bégarie, Géostratégie du Pacifique, IFRI-Economica, 1987. Pareillement confrontées à la montée en puissance de la Chine populaire, dont les ambitions maritimes s'exercent bien au-delà de ce que prévoit le droit de la mer, les armées australiennes ont procédé à des échanges de vues. L'ère Suharto a depuis pris fin et nul doute que l'Australie suive avec beaucoup d'attention les développements d'une situation très instable.

DOSSIER "AUSTRALIE" (I) : Les Aborigènes

Le terme d'Aborigène désigne les populations mélanésiennes d'Australie, arrivées voici 50 000 ans et peut-être même avant, selon de récentes découvertes archéologiques (des peintures rupestres datées d'il y a 75.000 ans). Organisés en sociétés de chasseurs-cueilleurs, les Aborigènes ont été victimes, avec l'arrivée des Anglo-Saxons, du choc microbien et de divers massacres. Une vigoureuse politique d'assimilation a suivi, avec retrait forcé de 40.000 à 100.000 enfants aborigènes à leurs parents à partir de 1880 et jusqu'à la fin des années 1960. Les Aborigènes sont aujourd'hui 100.000 (50% de métis), soit quatre fois moins qu'il y a deux siècles. Le plus grand nombre vit dans des réserves du désert central, du Territoire du Nord et dans la partie septentrionale de l'Australie-Occidentale, sur environ 12% de la superficie de l'Australie.

Les droits fonciers et culturels des Aborigènes sont aujourd'hui promus par le pouvoir fédéral. Citoyens à part entière depuis 1967, suite à un référendum, ils se sont vus restitués de vastes territoires à partir de 1976. Les Aborigènes bénéficient d'une importante aide sociale et de redevances versées par les compagnies minières opérant sur leurs territoires. La Haute Cour a rejeté en 1992 le principe de terra nullius -principe selon lequel l'Australie était vide avant la colonisation- ce qui légitime de nouvelles revendications sur de larges portions de l'Australie. Ce mouvement de restitution a été prolongé par le Native Title Act de 1993 et un jugement de 1996 a pour la première fois accordé un native title sur des baux pastoraux, d'où l'inquiétude des compagnies minières et des fermiers. Ce climat est aggravé par l'ambiance d'auto-flagellation collective qui sévit à Canberra. En mai 1997, un rapport présenté au Parlement fédéral a dénoncé le génocide commis par les Australiens à l'encontre des Aborigènes, génocide comparé par le Conseil national des églises à l' "holocauste". Le Premier ministre a exprimé ses "regrets" et il n'est depuis question que d'excuses et de compensations. Par réaction, une frange de la population se rallie aux arguments de Pauline Hanson et de One Nation. (LS).

DOSSIER "AUSTRALIE" (II) : La porte occidentale de l'Asie

Placée au quinzième rang mondial, et au quatrième dans le Pacifique oriental (après le Japon, la Chine populaire et la Corée du Sud), l'économie australienne est moins "asiatique" qu'il n'y paraît. Certes, le Japon est depuis 1963 son premier partenaire commercial, les deux tiers des exportations sont à destination de l'Asie et la forte croissance économique de la région a permis à l'Australie de diversifier son économie: exportation de produits agro-alimentaires et manufacturiers en sus des matières premières, produits énergétiques et biens alimentaires bruts. En contrepoint, les exportations à destination de l'Union européenne et des Etats-Unis ne représentent plus que 11% du total. La globalisation a indubitablement modifié les paramètres de l'économie australienne.

Il faut pourtant savoir que la part de Canberra sur les marchés asiatiques a régressé -4% des importations en 1988; 2,5% en 1996- tandis que l'Union européenne et les Etats-Unis assurent 43% des importations du pays. Les investissements de ces deux entités sont également très importants pour l'économie australienne. Les facteurs explicatifs sont multiples: l'héritage historique; la reprise de la croissance depuis 1991, l'attraction des privatisations (transports, télécommunications, énergie, eau); la proximité des "pays émergents" d'Asie orientale; la volonté gouvernementale d'encourager des alliances entre firmes nationales d'une part, firmes européennes et nord-américaines d'autre part pour partir à la conquête des immensités asiatiques (le ministère de l'industrie a sélectionné et approché systématiquement 650 entreprises étrangères). Avec plus de 200 sièges de firmes multinationales, Sydney et Melbourne sont devenues des métropoles régionales et font figure de têtes de pont des Européens et des Nord-américains vers l'Extrême-Orient. Economiquement parlant, l'Australie n'est pas un "tigre" mais la porte occidentale de l'Asie.

Il est à noter que les formes hystériques prises par l'opposition australienne aux essais nucléaires de Mururoa et le Don't buy French n'ont pas produit d'effets économiques décisifs sur les positions françaises, bien au contraire. Si les produits symboliques ont effectivement souffert -champagne, vins et cognacs, restaurants français et parfums-, 1996 s'est révélée être la meilleure année commerciale entre la France et l'Australie. Les exportations se sont accrues de 8% et les investissements de 30%! Les sociétés françaises sont au nombre de 200, emploient plus de 40.000 personnes et représentent entre 25 et 30 milliards de chiffre d'affaires. Sont présents sur place Péchiney, la Cogema, Rhône-Poulenc, les Chargeurs Textiles dans l'industrie; Indosuez, le Crédit Lyonnais, la Société Générale et Axa (qui a racheté National Life, la deuxième compagnie australienne d'assurance-vie) dans la finance; Bouygues (le métro de Sydney) dans les BTP et Alcatel dans les télécommunications; Accor et le Club Méditerranée dans le tourisme. La présence française s'est fortement accrue, les investissements ont été multipliés par plus de 2 entre 1990 et 1996, mais le rang est encore modeste comparé aux autres pays développés à économie de marché: la France est en Australie le onzième exportateur et le treizième investisseur. Loin derrière le Japon, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne (LS).

DOSSIER "AUSTRALIE" (III) : L'Australie et le réseau "Echelon"

La fraternité d'armes entre Anglo-Saxons se traduit aussi par la participation de l'Australie au pacte dit UKUSA (United Kingdom + United States of America) mis sur pied par les Etats-Unis en 1948. Cette alliance des services d'espionnage anglo-saxons (Australie, Canada, Etats-Unis, Grande-Bretagne et Nouvelle-Zélande) a mis en place un système de surveillance du monde entier, le réseau Echelon. Au centre de ce maillage planétaire -chargé tout d'abord d'intercepter les communications politiques et militaires du bloc soviétique, dans le cadre du containment de Harry Truman- le QG de la National Security Agency de Fort Meade (Maryland), aux Etats-Unis. C'est là que sont décryptés, analysés et exploités les messages numériques et analogiques interceptés par les "grandes oreilles" des pays connectés au réseau. La station australienne de recueil des données satellitaires se trouve à Geraldton et la CIA gère sur place les bases de Pine Grap et Shoal Bay, tournées vers l'interception des communications transitant par les satellites indonésiens.

Cet "aspirateur à communications" (Frédéric Pons) a été modernisé pendant les années 70: interconnexion des ordinateurs du réseau UKUSA; adoption de nouveaux procédés de décryptage, sélection, analyse et exploitation des données; recentrage sur l'espionnage du monde civil. Ce système a aujourd'hui la capacité d'intercepter les conversations téléphoniques, les télex et télécopies, le courrier électronique. Dans le cadre de la guerre économique tous azimuts à laquelle se livrent les grands pays développés, le réseau Echelon constitue pour les Etats-Unis une arme de choix. Son existence dévoile la réalité géopolitique de l'"Occident" moderne: un club fermé et solidement constitué de nations anglo-saxonnes.

Député au Parlement européen, où il préside la Commission d'évaluation des choix technologiques et scientifiques, Alain Pompidou est l'auteur d'un rapport sur le pacte UKUSA et le réseau Echelon, rapport intitulé Evaluation des technologies de contrôle politique. Le n°3207 de Valeurs Actuelles, daté du 16 mai 1998, en a largement rendu compte (dossier dirigé par Frédéric Pons) (LS).

DOSSIER "AUSTRALIE" (IV) : L'Australie : carte d'identité

GÉOGRAPHIE-DÉMOGRAPHIE

. superficie: 7 682 000 km2 (14 fois la France)

. population: 18 000 000 d'hab.

. densité humaine: 2,3 hab. / km2

. espérance de vie: 77 ans

. indice synthétique de fécondité: 1,9

ÉCONOMIE

. PNB / hab.: 18 530 $

. indicateur de développement humain : 0,93 1/14° rang mondial. L'IDH combine les niveaux de santé, d'instruction et de revenu.

. monnaie: le dollar australien (1$ australien = 1,38 FB = 0,23 FF)

POLITIQUE

. régime politique: fédération de six Etats autonomes. Démocratie parlementaire. La constitution date de 1901.

. chef de l'Etat: Elisabeth II d'Angleterre; elle est représentée par un gouverneur.

. premier ministre: John Howard

. majorité parlementaire: coalition libérale-conservatrice (parti national et parti libéral)

DOSSIER "AUSTRALIE" (V) : L'Australie : repères historiques

. 1601: les Portugais entraperçoivent l'Australie.

. 1606: les Néerlandais abordent la Nouvelle-Hollande.

. 1770: le navigateur anglais James Cook prend possession, au nom de la couronne, de la côte Est. L'insularité de l'Australie est établie.

. 1788: fondation de la première colonie anglaise, la Nouvelle Galles du Sud.

. 1813: début de l'exploration intérieure. La première traversée Sud-Nord est réalisée en 1862. Le Nord-Ouest est exploré en 1879.

. 1823-1836: fondation des colonies du Queensland, de l'Australie Occidentale, de Victoria et de l'Australie-Sud.

. 1850: grand "rush de l'or"; de 1851 à 1852, la population passe de 50.000 à 250.000 âmes.

. 1850: adoption de l' Australian Colonies Act; mise en place de gouvernement responsables devant les conseils législatifs (parlementarisme).

. 1885: institution du Conseil fédéral pour coordonner l'action des colonies.

. 1901: naissance des Etats-Unis d'Australie ou Commonwealth d'Australie.

. 1914: entrée dans la première guerre mondiale aux côtés du Royaume-Uni.

. 1927: Canberra devient capitale fédérale.

. 1939: entrée dans la deuxième guerre mondiale aux côtés du Royaume-Uni.

. 1951: adhésion à l'ANZUS (Australia, New-Zealand, United States).

. 1954: adhésion à l'OTASE (Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est)

. 1969: doctrine Nixon (discours de Guam). Les Etats-Unis préparent leur désengagement du Vietnam. Amorce de repli de Canberra sur la Fortress Australia.

. 1971-1972: l'Australie participe en tant que membre fondateur à la création du Forum du Pacifique-Sud.

. 1973-1975: fin de la White Australia policy. Institution du multiculturalisme.

. 1984: abandon du God save the Queen.

. 1989: fondation de l'APEC (Forum de Coopération économique Asie-Pacifique).

. 1995: violente campagne australienne contre les essais nucléaires français de Mururoa.

. 1997: le prix Nobel de médecine Peter Doherby rallie avec fracas le camp républicain.

. 1998: réunion en février de la convention constitutionnelle australienne. Par 89 voix contre 52 et 11 abstentions, elle s'est déclarée en faveur de la république mais ce vote ne revêt qu'un caractère consultatif. Un référendum serait organisé fin 1999, avant les Olympiades de Sydney.

Bibliographie indicative:

- ALBAGLI Claude (Dr), Conjoncture 1998, Bréal, 1997.

- ANTHEAUNE Benoît, BONNEMAISON Joël, BRUNEAU Michel, TAILLARD Christian, Asie du Sud-Est, Océanie/Géographie universelle (sous la direction scientifique de Roger BRUNET), tome VII, 1995.

- LACOSTE Yves (Dr), Dictionnaire de géopolitique, Flammarion, 1993.

00:17 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : australie, géopolitique, océanie, pacifique, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 02 septembre 2009

Partout l'état d'urgence! Les nouveaux visages de la guerre au 21ème siècle

Michael WIESBERG:

Partout l’état d’urgence: les nouveaux visages de la guerre au 21ème siècle

Il n’y a pas de guerre ! Voilà le message que le ministre allemand de la défense Franz Josef Jung (CDU) veut faire passer ces jours-ci, lorsqu’on évoque l’engagement de l’armée allemande en Afghanistan. Depuis la mort de trois soldats de la Bundeswehr dans un combat à l’arme à feu et depuis la participation de la Bundeswehr à une offensive militaire qui vient de s’achever, où l’on a utilisé des blindés et des armes lourdes, Jung est désormais bien le seul à défendre son point de vue. Partout où des soldats sont amenés à ouvrir le feu ou à essuyer des tirs, il y a la guerre, du moins pour ceux qui conservent le sens commun. Et même si de tels combats sont baptisés “mission de paix” dans le nouveau langage euphémisant de la communication. Jung ne parle pas de guerre pour des raisons qui touchent au droit des gens: en effet, s’il s’agissait d’une “guerre”, on devrait accorder aux talibans le “statut de combattant”. Leurs activités deviendraient ipso facto des actes belliqueux légitimes.

Wolfgang Schneiderhan, le plus haut gradé des forces armées allemandes, parle, lui, un langage plus clair: il nous explique que nous trouvons impliqués dans un “conflit asymétrique” et qu’il entend dès lors parier pour un “effet de dissuasion”. Cependant Schneiderhan doit tout de même savoir qu’un “conflit asymétrique” possède toutes les caractéristiques d’une guerre, mais s’il s’agit d’une forme de guerre qui a peu de chose à voir avec ce que l’on entendait par “guerre” en Europe jusqu’à la fin du conflit Est/Ouest.

Notamment par l’impact des travaux du politologue berlinois Herfried Münkler, on commence de plus en plus souvent à définir ces guerres comme de “nouvelles guerres”; et Münkler entend par “nouvelles guerres” celles qui ont pour objet la maîtrise des ressources, celles qui cherchent à imposer une pacification ainsi que les guerres de destruction à motivation terroriste. Les deux premiers types de guerre ont pour exemples la guerre contre l’Irak de 2003 et la guerre du Kosovo de 1999. On pourrait aussi les nommer “guerres pour le Nouvel Ordre Mondial”: elles serviraient alors à consolider les “grands espaces” émergeants. Vu le coût exorbitant de ces guerres, elles ne pourraient plus être menées que par les Etats-Unis seuls ou uniquement dans des cas exceptionnels (par exemple une frappe militaire contre le programme atomique iranien?). La même règle vaudrait aussi pour les puissances régionales ou les autres puissances mondiales comme l’Inde, la Chine ou la Russie.

Si l’on compare ces guerres actuelles aux guerres d’antan, une chose saute aux yeux: à la place d’armées régulières, nous voyons désormais se manifester sur le terrain des acteurs très différents les uns des autres: cela va des forces d’intervention dûment dotées d’un mandat délivré par une organisation internationale aux terroristes, en passant par les firmes militaires privées comme la “Blackwater Security Consulting” ou par les “Warlords” (les seigneurs de la guerre), équipant et dirigeant leurs armées personnelles. Les meilleurs exemples que nous pourrions citer se trouvent aujourd’hui en Afrique: les guerres y sont menées généralement par des “guerriers” recrutés au hasard, dont bon nombre sont des “enfants-soldats”. Tous les experts sont d’accord pour dire que les guerres de ce type réduisent considérablement les difficultés pour accéder à l’état de parti belligérant, ce qui entraîne des conséquences de grande ampleur pour les Etats concernés: les armées privées échappent non seulement au contrôle de l’Etat, seule instance autorisée à user de violence, mais accélèrent le déclin de l’Etat et favorisent l’éclosion de la corruption et de la criminalité organisée. Conséquence: sur la carte du monde, on voit apparaître de plus en plus de zones “incontrôlées”.

Le mode même des “conflits asymétriques”, tels que les pratiquent les seigneurs de la guerre et les terroristes, frappent directement la population civile qui est consciemment impliquée dans les combats, en étant soit la cible d’attentats soit acteur dans les opérations logistiques. Dans une telle situation, un acquis du droit des gens en cas de guerre vient à disparaître: la distinction entre combattants et non combattants.

Mais il n’y a pas qu’à ce niveau-là que s’estompent les distinctions. L’envoi de forces internationales, qui ont pour mission de pacifier une région donnée, conduit à estomper la distinction entre “guerre” et “action de police”, entre le rôle d’une police et celui d’une armée, dans les régions en crise; d’un côté, la police est contrainte de garantir la sécurité intérieure avec des moyens de plus en plus militarisés et, de l’autre, les forces armées mènent des guerres que les médias internationaux définissent par euphémisme comme des “missions de police”. Les Etats-Unis surtout font appel à des armées privées, composées de mercenaires, pour soutenir leur armée officielle; ces mercenaires, selon les critères du droit des gens, sont certes considérés comme des “combattants illégaux”, mais ils s’avèrent indispensables pour toute superpuissance interventionniste comme les Etats-Unis, vu la rapidité avec laquelle ils peuvent être envoyés sur le terrain.

La volonté d’intervention globale des Etats-Unis laisse augurer que les conflits contre les terroristes resteront longtemps encore à l’ordre du jour de la politique occidentale. Dans l’avenir, pour parler comme Carl Schmitt, la lutte anti-terroristes deviendra un “état d’exception permanent” à l’échelle du globe tout entier. En d’autres mots: nulle part dans le monde nous n’aurons ni véritable paix ni véritable guerre.

La situation se révèle encore plus grave parce que quasiment personne ne comprend les objectifs pour lesquels luttent les terroristes; dans le cas des talibans, c’est pour réétablir un Etat théocratique islamique. Ces objectifs apparaissent aux yeux de l’Occident irréalisables et c’est pourquoi le courage face à la mort de ces “criminels” (dixit Jung) irrite. D’après Münkler, c’est là qu’il faut percevoir une lacune dans “l’auto-affirmation politique de l’Occident”: les Etat de facture moderne, qui, de plus, présentent des taux de natalité insuffisants, sont des “sociétés post-héroïques” auquel se heurte le “potentiel d’héroïsme” de sociétés jeunes, héroïsme qui se justifie par des religiosités sotériologiques ou par le nationalisme. C’est la raison qui explique pourquoi, dans de tels conflits, les terroristes ou les insurgés gagnent la bataille, malgré l’utilisation par leurs adversaires des technologies militaires les plus avancées.

L’historien militaire israélien Martin van Creveld ne voit que deux pistes pour s’en sortir avec succès: le “massacre” délibéré, perpétré sans le moindre état d’âme, comme le perpétra le régime d’Assad à Hama contre les frères musulmans ou le renoncement aux armes lourdes, tout en acceptant la longue durée, comme l’avaient pratiqué les Britanniques en Irlande du Nord. Aucune de ces pistes n’est plus empruntable en Afghanistan aujourd’hui, si bien qu’il pourrait bien arriver ce que van Creveld annonce depuis longtemps: une guerre d’usure, qui broie le moral des soldats, même les plus endurants. Ce serait là un avertissement bien fatidique pour tous les conflits à venir.

Michael WIESBERG.

(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°34/2009; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre, polémologie, afghanistan, allemagne, moyen orient, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 01 septembre 2009

Variations autour du thème "Russie"

Robert STEUCKERS:

Variations autour du thème “Russie”

Discours de Robert Steuckers lors du colloque de la “nouvelle alternative solidariste” à Ruddervoorde/Bruges, 11 octobre 2008

La Russie –vous l’entendez et le lisez chaque jour dans les médias du système— est l’objet d’une inlassable propagande, toujours dénigrante et négative, d’un harcèlement permanent des esprits, qui la campent comme un immense foyer où se succèdent sans discontinuité horreurs et entorses à la “bonne gouvernance”; cette propagande a été bien réactivée depuis la “Guerre d’août” dans le Caucase, il y a deux mois. Cette propagande négative, cette “Greuelpropaganda” (“gruwelpropaganda”), n’est pas nouvelle, car, les historiens le savent, elle s’est déjà déployée dans l’histoire des deux derniers siècles, essentiellement pour deux faisceaux de motifs:

Premier faisceau de motifs:

D’abord à cause de l’autocratisme de certains tsars: Paul I, qui voulait marcher avec Napoléon contre l’Inde britannique et démontrait, par cette volonté, que la maîtrise de la Mer Noire et de la Caspienne permettait à terme de déboucher en Inde, arsenal civil et source de profit pour la puissance dominante anglaise; et Nicolas I, qui a entamé la marche des armées russes en direction du Caucase et de l’Asie centrale; ce tsar voulait régler la question d’Orient en liquidant l’Empire ottoman, ce qui a déclenché la Guerre de Crimée. Ce reproche d’autoritarisme fait partie d’un arsenal propagandiste récurrent car il s’adresse également à des tsars d’ouverture tels Alexandre II, qui lance un programme d’industrialisation, de modernisation et de libération des serfs, ou Nicolas II, qui sera tantôt ange tantôt démon, selon les fluctuations de la géopolitique anglaise, qui entendait d’abord ébranler la Russie pour s’emparer des pétroles du Caucase puis s’allier à elle dans le cadre de l’Entente pour faire pièce à une Allemagne devenue ennemie principale, prenant ainsi, au titre de cible première des propagandes dénigrantes, le relais de l’Empire des Tsars comme le démontre d’excellente manière le géopolitologue suédois William Engdahl dans son ouvrage sur la guerre du pétrole (1). Nicolas II partage avec les Mexicains Zapata et Pancho Villa le triste honneur d’avoir été tout à la fois, en l’espace de quelques années seulement, tyran sanguinaire et brave allié. Les deux Mexicains, rappellons-le, voulaient nationaliser les pétroles de leur pays, les arracher aux tutelles britannique et yankee... L’an passé, nous avons eu à déplorer la disparition de Henri Troyat, de l’Académie Française, écrivain de souche russe et arménienne, qui nous a laissé des biographies de tous les tsars: elles nous expliquent en long et en large les grands axes de leur politique, dans un langage clair et limpide, accessible à tous, sans jargon. Je conseille à chacun de vous de s’y référer.

Deuxième faisceau de motifs:

Ensuite à cause du bolchevisme et de la bolchevisation de la Russie, après 1917, la démonisation propagandiste se focalise sur l’idéologie et la pratique du communisme. Elle a la tâche bien plus facile car le tsarisme était moins démonisable que le soviétisme. Le monde catholique belge et flamand, notamment, dépeint la Russie soviétisée comme le foyer du mal absolu, surtout pour empêcher tout envol du communisme en Belgique même; la publication de l’album d’Hergé, “Tintin au pays des Soviets” relève, pour ne donner qu’un seul exemple, de cet anti-communisme catholique et militant des années 20 et 30. Cette propagande anti-soviétique a laissé des traces: en dépit de l’effondrement définitif de l’Union Soviétique et de la débolchevisation de la Russie, les réflexes anti-russes mobilisés pour combattre le soviétisme, notamment la propagande en faveur de l’OTAN, restent ancrés dans les mentalités, incapables d’intégrer les nouvelles donnes géopolitiques d’après 1989. A cet anti-communisme, mis en sourdine à partir de 1941 pour raisons d’union sacrée contre le nazisme et pour couvrir les agissements de la résistance communiste (en tant qu’instrument de la “guerilla warfare”), succède un anti-stalinisme, partagée par certains communistes ailleurs dans le monde; cet anti-stalinisme prête tous les travers du communisme à la seule gestion stalinienne de l’Union Soviétique. Comme Nicolas II, tyran sanguinaire puis “bon père des peuples de toutes les Russies” selon la propagande londonienne, Staline sera un monstre, puis le brave “Uncle Joe”, puis le “petit père des peuples” puis à nouveau un dictateur infréquentable.

Dans mon article, intitulé “La diplomatie de Staline” (cf. http://euro-synergies.hautetfort.com), et dont la teneur m’a été souvent reprochée (2), j’ai souligné l’originalité, après 1945, de la diplomatie soviétique, qui pariait sur des rapports bilatéraux entre puissances et non sur une logique des blocs, du moins au départ. De fait, le pacte de Varsovie nait en 1955 seulement, après la mort du leader géorgien. Ce Pacte a bétonné la logique des blocs et est l’oeuvre du post-stalinisme que Douguine dénonce, aujourd’hui à Moscou, comme une émanation d’un certain “atlanto-trotskisme”. En dépit d’atrocités comme l’élimination des koulaks dans les terres noires et si fertiles d’Ukraine, qui a privé l’Union Soviétique d’une paysannerie capable de lui assurer une totale autonomie alimentaire, et comme les épurations du parti et de l’armée lors des grandes purges de 1937, il faut objectivement mettre à l’acquis de la période stalinienne tardive les notes de 1952, proposant la neutralisation de l’Allemagne sur le modèle prévu pour l’Autriche, en accord avec le filon “austro-marxiste” de la social-démocratie autrichienne.

Déstalinisation et logique des blocs

La volonté de réhabiliter les rapports bilatéraux entre puissances, selon les vieux critères avérés de la diplomatie classique, et le projet de neutralisation d’une large portion du centre de l’Europe entre l’Atlantique et la frontière soviétique, dont l’arsenal industriel allemand appelé à renaître de ses cendres (“les Hitlers vont et viennent, l’Allemagne demeure”), sont deux positions qui ont l’une et l’autre déplu profondément à Washington et entraîné ipso facto une propagande anti-stalinienne puis, dans la foulée, la déstalinisation, au profit d’une logique des blocs parfaitement schématique, qui condamnait l’Europe à la division et la stagnation, au blocage géopolitique permanent. La déstalinisation, en dépit de la “bonne figure” qu’elle se donnait, interdisait de revenir au message de la fin de l’ère stalinienne: diplomatie classique et neutralisation de l’Allemagne.

La Chine actuelle, partiellement héritière de ce communisme de la fin des années 40 et du début des années 50, préconise des relations internationales basées sur des rapports bilatéraux, dans le respect des identités politiques des acteurs de la scène internationale, en dehors de toute formation de blocs et de toute idéologie “immixtionniste” (wilsonisme, stratégie cartérienne et reaganienne des “droits-de-l’homme”, etc.) (cf. nos articles sur la question: Robert Steuckers, “Les amendements chinois au ‘nouvel ordre mondial’” & “Modernité extrême-orientale et modèle juridique ‘confucéen’”; ces deux articles sont repris dans: Robert Steuckers, “Le défi asiatique et ‘confucéen’ au ‘nouvel ordre mondial’”, Synergies Européennes, Forest, 1998; les deux textes figurent dorénavant sur: http://euro-synergies.hautetfort.com).

Le retour des thématiques anti-autocratiques

Avec Poutine et Medvedev, la propagande habituelle recompose les thématiques de l’anti-autocratisme, de l’hostilité à tout pouvoir non seulement fort mais simplement solide, à celle des résidus de communisme, dans le sens où toute réorganisation des anciennes terres de l’Empire russe et toute velléité de contrôler l’économie et le marché des matières premières s’assimilent à un retour au communisme. Ce sont des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, en tenant compte des arguments suivants:

- la Russie a besoin d’un pouvoir plus contrôlant que les terres situées à l’Ouest du sous-contient européen, la coordination des ressources de son immense territoire exigeant davantage de directivité;

- dans une perspective européenne et russe, le contrôle pacifique de l’Asie centrale, du Caucase, de la Caspienne et de la Mer Noire est un atout géopolitique et géostratégique important, dont il ne faut pas se défaire avec légèreté, sous peine de voir triompher le voeu le plus cher de la géopolitique anglo-saxonne, dont les fondements ont été théorisés par Halford John Mackinder et Homer Lea dans la première décennie du 20ème siècle;

- la démonisation de la Russie a une forte odeur d’hydrocarbure; chaque étape historique de cette démonisation est marquée par l’un ou l’autre enjeu pétrolier; hier comme aujourd’hui, dans le Caucase;

- le communisme, en tant que messianisme qui s’exporte et ébranle les équilibres politiques des nations voisines, a cessé d’exister et les réflexes défensifs que son existence dictait n’ont plus lieu d’être et vicient, s’ils jouent encore, la perception de la réalité actuelle;

- la propagande anti-russe d’hier et d’aujourd’hui participe de la stratégie immixtionniste et internationaliste mise en oeuvre à Londres hier, à Washington depuis la présidence de Teddy Roosevelt et du système wilsonien; elle a eu pour résultat de torpiller toutes les oeuvres d’unification continentale et de faire, à terme, de l’Europe un nain politique, en dépit de son gigantisme économique.

L’historiographie dominante fait donc de la Russie un croquemitaine et cette historiographie est dictée aux agences médiatiques, à la presse internationale, par des officines basées à Londres ou à Washington. Il s’agit désormais, dans les espaces de liberté comme le nôtre, de contrer les poncifs toujours récurrents de cette propagande et de se référer à une autre interprétation de l’histoire, à une historiographie alternative, différente aussi de l’historiographie soviétique/communiste (liée à l’historiographie anglo-saxonne pour les événements de la seconde guerre mondiale).

Le souvenir de “Pietje Kozak”

Dans le cadre restreint du mouvement flamand, il faut se rappeler que sans les cosaques d’Alexandre I, les provinces sud-néerlandaises n’auraient jamais été libérées du joug napoléonien et que leur identité culturelle et linguistique aurait disparu à tout jamais si elles étaient demeurées des départements français. Si un quartier s’appelle “Moscou” à Gand, c’est en souvenir des libérateurs cosaques, conduits par “Pietje Kozak”, dont les chevaux avaient galopé d’Aix-la-Chapelle aux rives de l’Escaut, en passant par Bruxelles, où ils avaient campé à la Porte de Louvain, l’actuelle Place Madou. Les cosaques n’ont pas laissé de mauvais souvenirs. Ils ne sont pas restés longtemps: ils ont foncé vers Paris, tandis que les Gantois volontaires étaient incorporés dans l’armée prussienne, armée pauvre, levée en masse, selon les consignes de Clausewitz, qui voulait faire pièce à la conscription républicaine puis napoléonienne. Cette armée devait vivre sur la population, notamment sur la rive orientale de la Meuse que la Prusse convoitait, en inquiétant les Anglais, qui voyaient une grande puissance s’approcher d’Anvers et occuper une vallée mosane menant directement au Delta et au Hoek van Holland, à une nuit de navire à voile de Londres, comme au temps de l’Amiral De Ruyter. Les réquisitions prussiennes ont laissé de mauvais souvenirs, surtout en pays de Liège, dans les Ardennes et le Condroz. Les Anglais, eux, payaient tout ce qu’ils prenaient et se taillaient bonne réputation: c’est là qu’il faut voir l’origine de l’anglophilie belge.

Après l’effondrement du système napoléonien qui avait l’avantage peut-être d’unir l’Europe mais le désavantage de le faire au nom des philosophades modernistes de la révolution française, l’Europe acquiert, à Vienne en 1814-15, une sorte d’unité restauratrice. Ce sera la Pentarchie, le concert des cinq puissances (Prusse, Russie, Angleterre, Autriche, France) dont le territoire s’étend de l’Atlantique au Pacifique. Nous avons donc pour la première fois dans l’histoire un espace européen et eurasien entre les deux plus grands océans du globe. La cohérence de cet espace demeure un idéal et une nostalgie, en dépit des faiblesses de cette Pentarchie, sur lesquelles nous reviendrons. Rappellons qu’elle subsistera à peu près intacte jusqu’en 1830 et que les premières lézardes de son édifice datent justement de cette année fatidique de 1830, de la révolte belge de Bruxelles, où Français et Britanniques acceptent les exigences des insurgés, les uns dans l’espoir d’absorber petit à petit le pays; les autres pour briser l’unité des Pays-Bas, qui alliaient de considérables atouts à l’aube de la révolution industrielle: une industrie métallurgique liégeoise, des mines de charbons de Mons à Maastricht, une bonne industrie textile en Flandre et dans la Vallée de la Vesdre, une flotte hollandaise impressionnante et des colonies en voie de développement en Insulinde (Indonésie), un pôle germanique continental et littoral aussi attrayant, sinon plus attrayant, pour les populations d’Allemagne du Nord que la Prusse et le Brandebourg (3). Tandis que Français et Britanniques favorisaient la sécession belge, les autres puissances européennes y voyaient une première entorse à la cohésion “pentarchique” et le triomphe d’un particularisme stérile.

La Doctrine de Monroe contre la Pentarchie

Preuve des potentialités immenses de la “Pentarchie”: c’est à l’époque de sa plus forte cohésion que les puritains d’Amérique du Nord s’en inquiètent, tout en devinant les potentialités de leur propre vocation continentale et bi-océanique dans le Nouveau Monde. La proclamation de la Doctrine de Monroe en 1823 constitue un défi américain à cette formidable cohésion européenne qui s’impose sur la masse continentale eurasiatique (4). Il fallait de l’audace pour oser ainsi défier les cinq puissances de la Pentarchie. Avec un culot inouï, sans avoir à l’époque les moyens de défendre sa politique sur le terrain, James Monroe a osé prononcer ce programme d’exclusion des puissances européennes, à commencer par l’Espagne affaiblie, car si la Pentarchie l’avait voulu, elle se serait partagé le Nouveau Monde en zones d’influence et les treize colonies rebelles n’auraient pas pu dépasser les Appalaches ni atteindre le bassin du Mississippi si Bonaparte n’avait pas eu la funeste idée de leur vendre la Louisiane en 1803.

La Guerre de Crimée (5) va définitivement rompre la cohésion de la Pentarchie et inaugurer l’ère des compositions et recompositions d’alliances qui conduiront à l’explosion de 1914, à la première guerre mondiale et à l’implosion de la culture européenne. Le Tsar Nicolas I entendait parachever le travail de liquidation de l’Empire ottoman, commencé en 1828, où les flottes anglaise, française et russe, de concert, avaient forcé le Sultan à concéder l’indépendance à la Grèce, qui aura un roi bavarois. L’objectif du Tsar était de liquider progressivement l’Empire ottoman, corps étranger à la Pentarchie sur le sous-continent européen, en protégeant puis en accordant l’indépendance aux sujets chrétiens (orthodoxes) de la Sublime Porte. La logique du Tsar est continentaliste: il veut un élargissement de “l’ager pentarchicus” et la ré-occupation de positions statégiques-clefs que les impérialités européennes, romaines et byzantines, avaient tenues avant les raz-de-marée arabe et ottoman. L’élargissement de “l’ager pentarchicus” impliquait, après la parenthèse de l’indépendance grecque soutenue par tous, d’englober tout le territoire maritime pontique et de débouler, partiellement ou par nouvelles petites puissances orthodoxes interposées, dans le bassin oriental de la Méditerranée, avec la Crète et Chypre, à proximité de l’Egypte. La logique de l’Angleterre est, elle, maritime, thalassocratique. Pour le raisonnement impérial anglais, l’Empire des Tsars, avec ses immenses profondeurs territoriales et ses énormes ressources, ne peut pas s’avancer aussi loin vers le Sud, peser de tout son poids sur la ligne maritime Malte-Egypte, au risque de couper la voie vers les Indes, car on compte déjà à Londres percer bientôt l’isthme de Suez.

Le centre névralgique de l’Empire britannique n’est plus en Europe

Les préoccupations anglaises du temps de la Guerre de Crimée (1853-1856) demeurent actuelles, à la différence près que ce sont désormais les Américains qui les font valoir. Pour Londres hier et pour Washington aujourd’hui, la Russie, ni aucune autre puissance européenne d’ailleurs, ne peut avoir la pleine maîtrise de la Mer Noire ni disposer d’une bonne fenêtre sur la Méditerranée orientale. En 1853, Londres prendra fait et cause pour la Turquie, entraînant la France dans son sillage, et les deux puissances occidentales ruinèrent ainsi définitivement la notion féconde et apaisante de Pentarchie: elles sont responsables devant l’histoire de toutes les catastrophes qui ont saigné l’Europe à blanc depuis la Guerre de Crimée. L’unité et la cohésion de l’Europe ne comptent pas pour Londres et Paris, puissances excentrées par rapport au coeur du sous-continent. L’Occident s’alliera avec n’importe quelle puissance ou n’importe quelle peuplade extérieure à l’Europe pour détruire toute force de cohésion émanant du centre rhénan, danubien ou alpin de notre sous-continent. Cette stratégie de trahison et d’anti-européisme avait commencé avec François I, le Sultan et Barberousse au 16ème siècle (6); l’Angleterre vole, elle, au secours de l’Empire ottoman moribond, prolonge la servitude des peuples balkaniques en ne montrant aucune solidarité avec des Européens croupissant sous un joug musulman, parce que le centre névralgique de la puissance britannique ne se situe plus en Europe, ni même dans la métropole anglaise, mais en Inde. L’Angleterre possède donc un empire dont le centre, sur le globe, est le sous-continent indien; bien qu’hegemon, elle se situe en périphérie de l’espace-tremplin initial, du coeur même de son propre empire et combat tout ce qui, autour de l’Inde, pourrait, à moyen ou long terme, en réalité ou en imagination, en menacer l’intégrité territoriale. Les logiques française et anglaise de la seconde moitié du 19ème siècle ne sont donc plus euro-centrées mais exotiques. Ce glissement scelle la fin de la cohésion pentarchique.

C’est à la suite de la Guerre de Crimée que le terme “Occident” devient péjoratif en Russie. Nul autre que Dostoïevski ne l’a expliqué aussi clairement que dans son “Journal d’un écrivain”. En 1856, quand la Russie doit accepter les clauses humiliantes de la paix, une première césure traverse l’Europe pentarchique, une césure qui constitue une première étape vers l’épouvantable cataclysme d’août 1914. En effet, la césure sépare désormais une Europe occidentale (France et Angleterre), d’une Europe centrale et orientale (Prusse, Russie, Autriche-Hongrie). En dépit de la méfiance autrichienne avant et pendant la Guerre de Crimée, qui voyait d’un mauvais oeil la Russie qui tentait de s’installer dans le delta du Danube en prenant sous sa protection les principautés roumaines (Valachie et Moldavie), de confession orthodoxe. Sous l’impulsion de Bismarck, les trois puissances impériales chercheront à reproduire, à elles seules, la cohésion de la Sainte-Alliance. Après l’unification allemande de 1871, on parlera de “l’alliance des trois empereurs” (“Drei-Kaiserbund”). Bismarck exhortera les Autrichiens à ne pas succomber aux tentations occidentales, ce qui sera d’autant plus aisé que l’Autriche n’a jamais eu de colonies extra-européennes.

La crainte de voir renaître un Empire russo-byzantin sur le Bosphore

Le théoricien le plus pertinent de la “Pentarchie” fut incontestablement Constantin Frantz (7): c’est lui qui a démontré que “l’excentrage” exotique de l’Angleterre en direction des Indes principalement et de la France en direction de l’Afrique (Algérie, Saint-Louis/Dakar, Côte d’Ivoire, Gabon, avant 1860) brisait la cohésion de l’Europe et pouvait induire sur son territoire des conflictualités générées ailleurs. La Guerre de Crimée est la première conflagration inter-européenne après 1815, dont les motivations dérivent de préoccupations extra-européennes: l’Angleterre ne veut pas d’une flotte russe en Méditerranée orientale parce que cela menace l’Egypte et comporte le risque de voir s’installer des postes et bases russes en Mer Rouge, avec accès à l’Océan Indien; la France n’en veut pas davantage car une flotte russe dans les bases auparavant ottomanes risque de menacer l’Algérie fraîchement conquise, qui, rappelons-le, était tout de même la base la plus avancée des Ottomans en Méditerranée occidentale au 16ème siècle. La crainte partagée par Paris et Londres en 1853 était de voir se reconstituer, sur les débris de l’Empire ottoman, un empire russo-byzantin rechristianisé capable, avec les réserves russes, de contrôler les principaux points stratégiques à la charnière des masses continentales asiatiques et africaines, et de remplacer ainsi l’Empire ottoman. Cette crainte n’existait pas encore vingt-cinq ans auparavant, au moment de l’accession de la Grèce à l’indépendance: la France n’avait pas encore débarqué ses troupes en Algérie et l’Angleterre escomptait simplement faire de la Grèce un satellite plus solide que le seul petit cordon d’îles ioniennes, dont elle avait fait, en 1815, une république sous protectorat anglais.

Revenons à la propagande anti-russe actuelle: elle remonte à l’époque de la Guerre de Crimée. Aujourd’hui encore, les linéaments de cette propagande et les motifs géopolitiques qu’elle dissimule ou travestit demeurent et s’utilisent toujours. Et montrent plus de virulence dans la sphère anglo-saxonne et en France qu’ailleurs en Europe, mis à part les pays de l’est fraîchement libéré du communisme. Les cénacles, journaux, publications des milieux dits “nationalistes” ou “nationaux-conservateurs” de l’Occident français et anglais évoquent bien moins souvent une alliance euro-russe que leurs pendants d’Europe centrale germanique (Allemagne, Autriche). En Flandre, nous assistons à une contagion anglaise, à une véritable “anglo-saxonnite aigüe”, totalement contraire aux intérêts européens de cette région liée à la Rhénanie-Westphalie, et improductive pour tout combat métapolitique face au danger français, à l’heure où la conquête n’est plus militaire ou culturelle mais économique.

Les “nouveaux philosophes”, instruments de la russophobie

La propagande anti-russe, et aujourd’hui hostile à Poutine, fonctionne à merveille dans la sphère linguistique anglo-saxonne. C’est au départ d’officines de moins en moins britanniques et de plus en plus américaines qu’elle se déploie sur la planète entière. En France, cette propagande se distille, sous un déguisement différent, au départ, non pas de cercles conservateurs ou nationaux-conservateurs, mais de réseaux trotskistes, d’obédience affichée ou infiltrés dans les cénacles syndicaux ou socialistes et surtout au départ des niches médiatiques et journalistiques où s’est incrustée la secte des “nouveaux philosophes”, à cheval entre une gauche nouvelle (les fameuses deuxième et troisième gauches) et une droite atlantiste, molle, libérale et “orléaniste” qui cherche à tourner le dos au gaullisme. Ce bastion, bien positionnée sur le carrefour entre droite centriste et gauche centriste, permet à cette propagande de s’insinuer partout et d’empêcher l’éclosion d’une pensée géopolitique alternative, non atlantiste, qui pourrait émerger dans plusieurs franges politiques potentielles, aujourd’hui houspillées dans les marges de la politique dominante et souvent décriées comme “extrémistes”: communiste, gaulliste (dans le sens de Couve de Meurville), nationaliste, souverainiste ou néo-maurrassienne.

La Guerre de Crimée a donc fracassé définitivement la Pentarchie, la seule cohésion européenne de l’ère moderne et contemporaine. Néanmoins, le conflit dominant, celui dont les enjeux géopolitiques avaient le plus d’envergure territoriale car ils concernaient et la Terre du Milieu (sibérienne et centre-asiatique) et l’Océan du Milieu (l’Océan Indien avec le sous-continent indien), demeurait le conflit russo-britannique. Le conflit franco-prussien de 1870-71, perçu comme essentiel en France ou en Allemagne car il était local, reste marginal, malgré tout, malgré son importance, malgré qu’il est l’une des sources majeures des deux conflits mondiaux du 20ème siècle.

Versailles ou le retour de la politique de Richelieu

Cependant, la permanence du conflit anglo-russe aux confins de l’Hindou Kouch, la rivalité entre Londres et Saint-Pétersbourg en Asie centrale et la volonté française de revanche et de reconquête de l’Alsace et de la Lorraine thioise vont peser d’un poids suffisant pour modifier la donne entre 1871 et 1914. La France va investir en Russie, afin d’avoir un “allié de revers”, comme François I s’était allié au Sultan et aux pirates barbaresques pour prendre le Saint-Empire et l’Espagne en tenaille et faire échouer l’offensive espagnole et vénitienne en Afrique du Nord et en direction de la Méditerranée orientale. On ne mesure pas encore complètement l’impact désastreux de cette politique. La politique française des investissements en Russie, mieux connue sous l’appelation des “emprunts russes” va contribuer à la dislocation progressive de l’alliance des “Trois Empereurs”, ultime résidu de l’esprit de la Pentarchie de 1814. A ce projet de s’adjoindre le “rouleau compresseur russe”, s’ajoutera une volonté maçonnique d’émietter l’espace de la “monarchie danubienne” austro-hongroise, de fractionner l’Europe centrale et orientale en autant de petits Etats que possible, tous condamnés à la dépendance ou à l’inviabilité économique: ce sera une réactualisation de la politique de Richelieu, visant la “Kleinstaaterei” dans les Allemagnes (pluriel!), qui trouvera un nouvel aboutissement dans le Traité de Versailles.

Bismarck serait indubitablement parvenu à maintenir la cohésion de l’alliance des Trois Empereurs. Ses successeurs n’auront pas cette intelligence politique et ce “feeling” géopolitique. Ils laisseront libre cours, sans réagir de manière opportune, à cette politique française de satellisation de la Russie. Quand celle-ci bascule définitivement dans le camp français, la politique alternative de l’Allemagne sera d’aller chercher dans l’Empire ottoman moribond un espace pour écouler les biens d’exportation de sa nouvelle industrie et y puiser des matières premières. Cette politique heurtera la volonté russe de trouver un débouché au-delà des Dardanelles, en direction de la Méditerranée orientale, de Suez et de l’Egypte et la volonté britannique de maintenir ou de créer un verrou partant du Caire pour aboutir à Calcutta au Bengale, afin de parachever, avec les possessions anglaises d’Afrique et d’Australie, une domination absolue sur l’ensemble des rivages de l’Océan Indien.

Une vingtaine d’années pour parfaire l’Entente

Il faudra cependant une vingtaine d’années pour consolider l’alliance que sera l’Entente entre Londres, Paris et Saint-Pétersbourg. Les sources de conflits potentiels demeurent latentes entre l’Angleterre et la France, en Indochine où l’Angleterre accepte, bon gré mal gré, que les Français contrôlent la façade pacifique de cette Indochine mais n’acceptent aucune extension de ce contrôle en direction du Siam et du Golfe du Bengale. De même, l’Angleterre voit d’un mauvais oeil la conquête violente puis la pacification de Madagascar par le Général Gallieni (qu’ils détesteront même au plus fort de la bataille de la Marne en 1914, alors que cette bataille a décidé du sort de la guerre en faveur des alliés). Ensuite, l’affaire de la prise de contrôle par les Britanniques du Canal de Suez ne s’est pas apaisée rapidement, a connu des rebondissements, surtout, notamment, quand l’expédition du Capitaine Marchand en direction de Fachoda au Soudan laissait présager une installation française sur les rives du Nil, axe liant l’Egypte à l’Afrique du Sud.

Une présence française sur le Nil aurait pu briser la cohésion territoriale de l’Empire britannique en Afrique en s’alliant soit à la Somalie sous domination italienne soit à l’Abyssinie chrétienne soit au Congo belge. Il y aurait eu une présence européenne continentale sur une portion importante du littoral africain de l’Océan Indien, avec, d’une part, une grande profondeur territoriale, reliant l’Atlantique à l’Océan du Milieu, et d’autre part, une base navale (et, plus tard, un porte-avion) malgache en face du Mozambique portugais, du Tanganyka alors allemand et surtout des mines d’Afrique du Sud, où demeurait une population boer rebelle, partiellement d’ascendance française. Imagine-t-on aujourd’hui quelle puissance aurait pu avoir un bloc colonial européen, regroupant les colonies françaises, belges, allemandes et portugaises et les Etats indépendants boers? La Mer Rouge aurait été contrôlée à hauteur d’Aden et de Djibouti par une constellation européenne germano-turque, italienne et française. Pour Londres, l’un des résultats les plus intéressants de la première guerre mondiale a été de contrôler la Mer Rouge de Suez à Aden, d’y éliminer toute présence germano-turque et, indirectement, française, la France sortant exsangue de la Grande Guerre.

Ratzel, Tirpitz et le réveil de l’Allemagne

Dans les années 90 du 19ème siècle, les Russes se rendent encore maîtres de l’actuel Tadjikistan et exercent une influence prépondérante sur le “Turkestan chinois” au nord du Tibet. Tandis que pour contrer ce gain de puissance, les Anglais annexent à l’Empire des Indes les régions afghanes aujourd’hui pakistanaises et que l’on appelle la “zone ethnique” pachtoune, actuellement en pleine rébellion et sanctuaire des rebelles talibans en lutte contre l’occupation de l’Afghanistan. Entre 1890 et 1900, rien ne laissait augurer une alliance anglo-russe, tant les conflits potentiels s’accumulaient encore le long des frontières afghanes. Le très beau film “Kim”, d’après une nouvelle de Rudyard Kipling, met en scène un Indien musulman local, fidèle à la Couronne britannique, et des explorateurs russes, soupçonnés d’espionnage et de venir soulever les tribus hostiles à la présence anglaise. Le scénario du film se déroule précisément dans les années 90 du 19ème siècle.

Après la guerre des Boers et l’élimination impitoyable de leurs deux républiques libres d’Afrique australe, période où l’Angleterre victorienne avait été honnie dans toute l’Europe, l’Allemagne devient l’ennemi numéro un, parce qu’elle développe des stratégies commerciales efficaces, concurrence les produits industiels britanniques partout dans le monde, se met à construire une flotte sous l’impulsion du géopolitologue Friedrich Ratzel et de l’Amiral von Tirpitz, exerce une influence prépondérante dans les “Low Countries”, propose une “Union de la Mittelafrika” à la Belgique et au Portugal susceptible de ruiner les projets de Cecil Rhodes et surtout réorganise l’Empire Ottoman pour un faire un espace complémentaire de son industrie (un “Ergänzungsraum”), coupant la route des Russes vers Constantinople et occupant des positions stratégiques en Méditerranée orientale, en prenant, avec l’Autrriche-Hongrie et ses marins dalmates, le relais de Venise la “Sérénissime” dans cet espace maritime, en face de Suez et sur un segment important de la route maritime vers l’Inde.

Mackinder et le “Terre du Milieu”