vendredi, 05 mars 2010

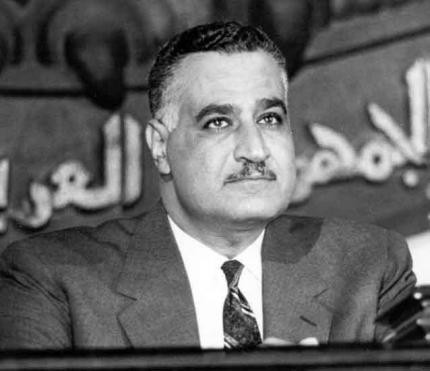

Gamal Abdel Nasser, el republicano egipcio

Gamal Abdel Nasser, el republicano egipcio

Líder político más influyente en el mundo árabe de su época. Fue militar, estadista egipcio y Presidente de Egipto de 1956 a 1970.

De origen humilde, nacido en 1918 en la provincia de Asiut, Egipto, Gamal Abdel Nasser ingresó en la Academia Militar en 1938, en plena guerra de resistencia.

De origen humilde, nacido en 1918 en la provincia de Asiut, Egipto, Gamal Abdel Nasser ingresó en la Academia Militar en 1938, en plena guerra de resistencia.

El atractivo que significaba el canal de Suez, el hecho de ser la bisagra entre oriente y occidente, y las riquezas naturales de este país, no tardarían en hacerlo presa del imperio británico, la primera potencia mundial para 1882… los ingleses usaron la humillante estrategia de convertir el gran Egipto de las escrituras en un protectorado inglés. Años de guerra de resistencia, ocasionaría el ultraje imperial.

En 1949 Nasser funda la organización de militares libres, con la cual daría el golpe de estado que derrocó al Rey Faruq I, súbdito de Gran Bretaña.

La organización de los militares estaba constituida por jóvenes oficiales nacionalistas de la academia militar que compartían la preocupación de su país y por el saqueo al cual era sometido por el imperio británico.

Los militares libres poseían su propio medio de comunicación: un periódico donde exponían claramente su ideología política y la razón de su lucha. Voz de los oficiales libres:”nacionalismo árabe, lucha contra cualquier potencia colonial y en especial contra los británicos, instauración de una república laica y defensa de los principios del socialismo”.

Nasser llega al poder el 23 de junio de 1956 y constituye el consejo directivo de la revolución. Su primera acción fue la nacionalización del canal de Suez lo que desencadenó la movilización militar de Francia, Gran Bretaña e Israel, países que planearon recuperar el canal, invadir el Cairo y destituir a Nasser.

A finales de 1956 Nasser aceleró el proceso de nacionalización, liquidó los bienes británicos y franceses, acepto la ayuda soviética, e impulsó la distribución de tierras y lideraba la construcción de un nuevo partido: la unión nacional organización de masas que debía cimentar la nueva sociedad socialista egipcia.

Nasser se convirtió en un panarabista, abogaba por la unidad regional, por la unidad de los países árabes,…por los países del sur, de allí su militancia en el movimiento de los no alineados.

En enero de 1958 materializó su sueño con la creación de la Republica Árabe Unida producto de la unión de Egipto y Siria…la arremetida imperial terminó con este sueño aunque la liga de estados árabes continúa como testimonio de lo que pudo haber sido.

“Podéis matar a Gamal! El pueblo egipcio cuenta con cientos de gamales que se alzarán y os mostrarán que más vale una revolución roja que una revolución muerta”.

Gamal Nasser murió de apenas 52 años de edad, de un repentino infarto al corazón en el año 1970.

Reinaldo Bolívar

Extraído de Radio del Sur.

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, politique internationale, arabisme, monde arabe, nationalisme arabe, afrique, egypte, nationalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 04 mars 2010

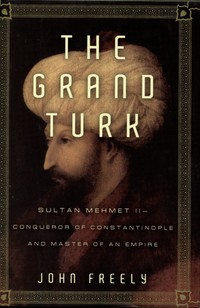

Il Master Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente

Il Master Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente

Fra grandi attese, ottimi docenti e qualche immancabile boicottaggio, il tradizionale corso di studi all’Università di Teramo

Filippo Ghira

Riparte all’Università di Teramo il “Master Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”. Nel 2007 era stato chiuso per la nota vicenda Faurisson, per due anni è continuato a Roma sotto l’egida dello Iemasvo, Istituto Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”, e adesso è di nuovo nell’Ateneo dove era stato inaugurato nel febbraio 2006 con una prolusione di Giulio Andreotti su Enrico Mattei.

Riparte all’Università di Teramo il “Master Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”. Nel 2007 era stato chiuso per la nota vicenda Faurisson, per due anni è continuato a Roma sotto l’egida dello Iemasvo, Istituto Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”, e adesso è di nuovo nell’Ateneo dove era stato inaugurato nel febbraio 2006 con una prolusione di Giulio Andreotti su Enrico Mattei.

E’ cambiato qualcosa? “E’ cambiato il regolamento di Facoltà - risponde il professor Claudio Moffa, coordinatore del corso di studi, le cui domande scadranno il 28 febbraio prossimo – adesso la lista dei docenti deve essere approvata dal Consiglio di Facoltà ma comunque l’impianto generale non cambia. Anzi nella fase romana è stata allargata la rosa dei conferenzieri, per fare due nomi Ilan Pappè e Clementina Forleo, e quest’anno proponiamo nuovi argomenti interessanti”. Come il convegno di economia su “Monete, acqua, oleodotti: le guerre economiche del Medio Oriente” e quello su: “Finanza, usura e signoraggio”, con economisti quali Bruno Amoroso, Gianfranco Lagrassa e Eugenio Benetazzo. O il seminario su: “L’assedio dei cristiani in Medio Oriente”, un panorama radicalmente diverso da quello dei tempi di La Pira.

Un corso dunque allo stesso tempo altamente professionale ma anche poco omologato alla lettura dominante degli eventi mediorientali.

Nessun problema dunque? “I problemi ci sono – risponde Moffa – e vengono per ora soprattutto da internet che ci impedisce di fatto una adeguata pubblicizzazione: improvvisi blocchi della posta in uscita, scomparsa dai siti di nomi e notizie importanti che poi magicamente ricompaiono poco dopo. Ma chiunque tratta argomenti politicamente non corretti conosce questo tipo di ostacoli. Per il resto ci stiamo avvicinando al traguardo delle iscrizioni, ancora possibili. Il termine ultimo per iscriversi al Master è il 28 febbraio. L’impressione quindi è che si voglia giocare sul fattore tempo per impedire che gli incontri del Master che vedrà l’avvicendarsi di docenti di chiara fama, abbia il successo e il riscontro già avuti in passato.

Una battaglia che riguarda tutti: basta andare sul sito www.masteruniteramo.it, ascoltare le presentazioni video del corso di studi e il già nutrito programma articolato in convegni e temi molto interessanti e spesso controcorrente per capire. La lista dei relatori, Franco Cardini, Maurizio Blondet, ma anche Agostino Cilardo, Ferdinando Pellegrini e Israel Shamir, basterebbe da sola a rassicurare che quella offerta agli iscritti e agli uditori, sarà un’analisi obiettiva degli argomenti trattati. Ci saranno anche alcuni ambasciatori, come quello venezuelano, entro un quadro di pluralismo tipico di un Ateneo pubblico”.

Enrico Mattei: in nome dell’Italia

Problemi per un Master intitolato a Mattei? La verità è che la figura e l’opera di Enrico Mattei sono ancora in grado di dare fastidio per tutti gli interrogativi che esse pongono oggi in materia di approvvigionamento energetico, indipendenza nazionale, colonialismo e rapporti internazionali. Della figura di Enrico Mattei si tende oggi a ricordare l’atteggiamento spregiudicato, i finanziamenti versati ai vari partiti per non dover incontrare ostacoli sul suo cammino. Ma ben pochi ricordano che il suo “utilizzare i partiti come taxi” era finalizzato a rendere l’Italia indipendente dal punto di vista energetico e non dipendente quindi dalle forniture delle Sette Sorelle statunitensi e anglo-olandesi. Basti pensare che nell’immediato dopoguerra, Enrico Mattei, nominato commissario liquidatore dell’Agip, dimostrando una notevole lungimiranza, riuscì a convincere il governo dell’epoca a rinunciare a quella idea e di investire invece in un Ente pubblico, l’Eni appunto, che si occupasse di garantire al nostro Paese l’approvvigionamento energetico di petrolio e di gas, che fu più che determinante per sostenere il nostro boom economico. La stampa italiana, specie quella del Nord, legata agli ambienti industriali e finanziari nazionali, e con saldi legami con analoghi ambienti europei e americani, non si fece sfuggire l’occasione per attaccare la politica dell’Eni che si muoveva con estrema autonomia sugli scenari internazionali, avendo per prima preoccupazione l’interesse nazionale.

L’aspetto che determinò il successo dell’Eni nei Paesi produttori di petrolio fu l’approccio “non colonialista” con cui Mattei lo caratterizzò. Tanto per cominciare, Mattei innovò radicalmente nella percentuale che l’Eni ritagliò per se stesso nello sfruttamento dei giacimenti di petrolio scoperti. Appena un 25% per il gruppo italiano contro il 75% riservato alla compagnia petrolifera di Stato locale. Laddove le Sette Sorelle pretendevano come minimo il 50%. Secondo aspetto, fu la clausola secondo la quale se le ricerche di uno specifico giacimento non avessero avuto buon fine, l’Eni non avrebbe chiesto niente allo Stato estero a mo’ di indennizzo. Un metodo a dir poco rivoluzionario che contribuì in maniera determinante a creare una corrente di enorme simpatia verso il gruppo italiano. Terzo e non meno importante innovazione fu la scelta di Mattei di fare addestrare le maestranze locali nella scuola aziendale dell’Eni a San Donato Milanese. Il disegno era di per sé ovvio. L’Eni, voleva far capire Mattei, non vuole limitarsi a rapporti economici ma vuole far crescere professionalmente una folta schiera di tecnici che una volta formati saranno in grado di fare da soli o affiancare al meglio le società petrolifere straniere, senza quindi dover dipendere totalmente da esse. Un approccio che è ancora vivo nella memoria delle classi dirigenti di quel Paese. Un ricordo che fa sì che l’Eni possa ancora oggi vivere di rendita in quei Paesi godendo di una simpatia che non è mai venuta meno.

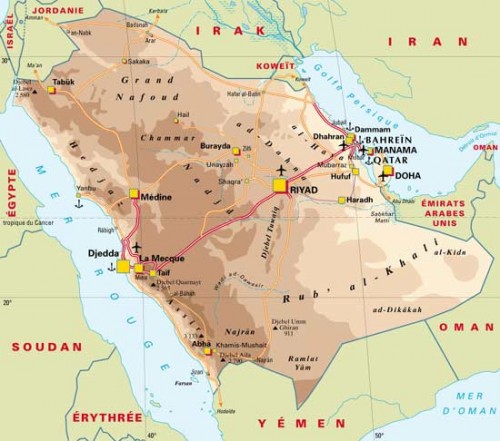

La politica autonoma dell’Eni si indirizzò soprattutto verso i Paesi del Vicino Oriente e del Nord Africa. Se fu l’Iran l’esempio più eclatante di un irrompere del gruppo italiano in un Paese che era considerato territorio esclusivo di caccia della British Petroleum, fu però l’Egitto di Nasser il primo Paese con il quale Mattei nel 1956 iniziò rapporti stabili e duraturi. Per non parlare dell’appoggio finanziario dato dall’imprenditore marchigiano al Fronte di liberazione nazionale algerino, un fatto che non poteva che irritare non poco la Francia la cui classe dirigente si stava ormai rassegnando all’idea di perdere i suoi territori di oltremare. Una vicinanza all’Fnl che fu rafforzata dalla disponibilità di un appartamento a Roma per il capo politico del movimento indipendentista, Mohamed Ben Bella.

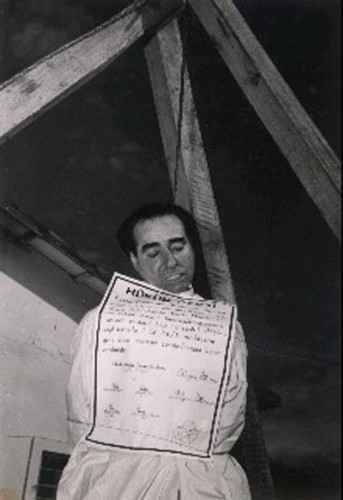

L’Eni si poneva quindi come una realtà autonoma che, in nome degli interessi superiori dell’Italia, vista come un naturale prolungamento dell’Europa verso i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, voleva rompere gli equilibri consolidati in tutta l’area. L’attivismo di Mattei dava particolare fastidio ad Israele che male sopportava il fatto che l’Eni tendesse a far crescere economicamente e autonomamente Paesi come Algeria ed Egitto. L’origine dell’attentato del 27 ottobre 1962 con la bomba piazzata nel suo aereo ed esplosa nel cielo di Bascapè deve probabilmente essere inserita in questa contrapposizione con lo Stato nato appena quindici anni prima. Una ostilità che ebbe conseguenze all’interno della stessa Eni quando Mattei, qualche mese prima della sua morte, obbligò Eugenio Cefis, vicepresidente dell’Eni e presidente dell’Anic, a lasciare il gruppo dove costituiva il capo di una corrente giudicata troppo “vicina” agli interessi atlantici ed israeliani. Lo stesso Cefis, ex braccio destro di Mattei nella guerra civile come partigiano cattolico, che fu chiamato a guidare l’Eni subito dopo la morte di Mattei. Le altre ipotesi sul’attentato sono infatti poco credibili. Da un intervento delle Sette Sorelle, con le quali in settembre aveva raggiunto una sorta di “gentlemen agreement”, all’ipotesi della Cia che giudicava Mattei destabilizzante, proprio nei giorni in cui infuriava la crisi dei missili sovietici a Cuba. Lo stesso scetticismo vale per un possibile ruolo avuto dalle compagnie petrolifere francesi, che avevano vasti interessi in Algeria, o per l’intervento della Mafia siciliana o di Cosa Nostra Usa che agirono per conto terzi. Tutte ipotesi che hanno il demerito di vedere solamente la punta dell’iceberg e di non voler leggere quella che è la sostanza del problema. L’attentato di Bascapè mise comunque fine all’esistenza di una personalità unica, un uomo che era stato capace di intravedere realtà e potenzialità che altri nemmeno si immaginavano.

Per informazioni e per iscriversi al Master:

www.masteruniteramo.iit

info@mastermatteimedioriente.it;

claudio.moffa@fastwebnet.it;

mastermattei.unite@tiscali.it;

377-1520283; 347-7777.071

23 Febbraio 2010 12:00:00 - http://rinascita.eu/index.php?action=news&id=832

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, hommage, italie, pétrole, politique internationale, eni, hydrocarbures, proche orient, moyen orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La nationalité canadienne

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987

La nationalité canadienne

par Mario Gagné

L'histoire est faite d'événements passés dont les effets continuent de manifester aujourd'hui leur présence. Ceux-ci, parce qu'ils sont chargés de sens, parlent à la psychè collective. De la même façon que les territoires, l'âme des peuples est aussi le champ du politique (1). La conscience de cette réalité nous permet d'abord de comprendre une situation historique et, peut-être, de modifier par la suite le cours des événements.

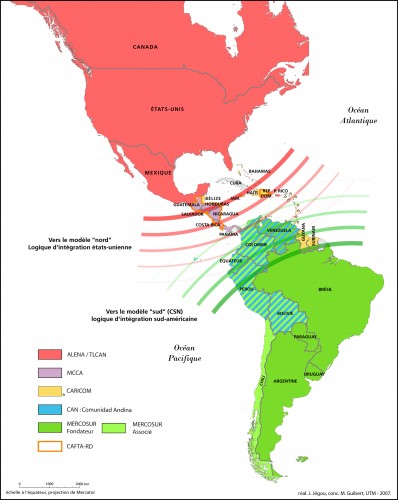

Parce que nos sociétés sont encarcannées dans cet Occident qui a pour centre les Etats-Unis d'Amérique, il est nécessaire de comprendre les représentations qui nous révèlent l'Amérique. Toutefois, gardons-nous bien de confondre cette dernière avec les Etats-Unis. En effet, il existe des américanités plus anciennes et plus authentiques que celle-ci: entre autres, la nationalité canadienne.

Les récits de fondation

Dans la tradition politique et culturelle européenne, les nationalités apparaissent à la suite d'une alliance conclue entre deux ou plusieurs ethnies. Afin d'expliquer le sens de cet événement fondateur, les générations subséquentes mettront très souvent au point une interprétation fabuleuse et légendaire.

Ainsi la France est née à la suite du Baptême de Clovis. Le rite conféré par Saint Rémi dans cette Rome liturgique qu'est Reims a non seulement permis l'union politique des Gallo-Romains et des Francs mais il a aussi été perçu comme le moment où l'imperium romain et la culture gréco-latine, principes spirituels dont l'Eglise s'était instituée le fiduciaire à l'époque de la migration des peuples (2), ont été remis en héritage à la France.

Le mythe fondateur de la Suisse célèbre à la fois le serment de Rütli prononcé par les représentants des Trois Cantons et l'établissement de la société helvétique sur le modèle des ordres indo-européens (3). Celui de l'Angleterre doit être recherché dans le couronnement de Guillaume le Conquérant à Westminster à la suite de la bataille de Hastings; il rappelle à la fois l'alliance (plus ou moins volontaire) des Normands et des Saxons et l'avènement définitif de la romanité dans l'île britannique. On pourrait multiplier ainsi de semblables exemples.

Le Canada comme américanité

Transportons-nous le 19 juillet 1603 à Tadoussac, lieu où se jette le fleuve Saguené dans l'estuaire maritime du Canada. A cet endroit, les représentants des tribus etchemine, montagnaise et algonquine se sont réunis afin de souhaiter la bienvenue à Champlain et aux colons français qui vont s'établir à sa suite dans le pays (4).

Grâce à l'habile politique de Champlain, les Français furent les seuls Européens, parmi ceux qui sont venus en Amérique, à ne pas avoir acheté ou acquis par la force les territoires sur lesquels ils se sont installés; seuls, ils furent expressément conviés par les autochtones. A l'occasion du Paoua de Tadoussac, Champlain dit à peu près ceci aux chefs des tribus indiennes: "Nos fils épouseront vos filles et ils deviendront une seule nation". Ceux-ci lui répondirent: "Les enfants de vos fils apprendront de leur mère à devenir des hommes valeureux (5)".

Le métissage est l'événement fondateur du Canada, pays dont les racines plongent à la fois dans le passé européen et dans le passé immémorial de l'Amérique autochtone. Une telle hybridation ne fut pas seulement somatique mais aussi et surtout culturelle.

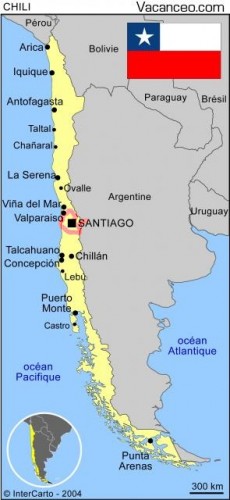

En adoptant maints aspects du mode de vie indien, les colons français ont d'abord pu survivre malgré les rigueurs du climat canadien. En voyageant tantôt dans des canots d'écorce, tantôt sur des chevaux indiens appelés "cayouche", les descendants de ces mêmes colons ont pu explorer la Nord-Amérique à partir de la vallée du Saint-Laurent jusqu'aux Montagnes Rocheuses et même au-delà, de l'Océan Arctique jusqu'au Golfe du Mexique. Ayant fait l'apprentissage des langues indiennes, les Canadiens ont pu rallier à la France un immense continent. En assimilant les techniques de guerre indiennes, les Canadiens ont encore forcé les Anglo-Saxons à demeurer sur le rivage de l'Océan Atlantique.

La nationalité canadienne, création européenne en terre d'Amérique, possède donc un caractère véritablement autochtonien (6). Le Canada se présente ainsi, avec le Mexique, la Caraïbe et le Brésil, comme une authentique construction américaine. A cet égard, il est intéressant de constater que le mythe de la fondation du Mexique prend aussi la forme d'une métaphore conjugale, c'est-à-dire celle de l'union de Guadeloupe et de Quetzalcoatl (7).

L'acculturation étatsunienne

Tout autre est le mythe de fondation des Etats-Unis d'Amérique. Revivifié aujourd'hui par le pasteur Falwell, allié politique du président Reagan, un tel mythe raconte la venue en Nord-Amérique des Pères pélerins à bord du Fleur-de-mai (Mayflower). Chassés d'Europe parce qu'ils poursuivaient le rêve du paradis puritain, les Pères pélerins continuèrent d'y être fidèles dans le Nouveau Monde, notamment en choisissant de demeurer à l'écart de l'Amérique autochtone. De cette attitude découleront les guerres d'extermination, qu'eux et leurs héritiers vont entreprendre contre les Indiens, et la création de réserves pour y enfermer les survivants.

Les Etats-Unis d'Amérique ne sont donc pas nés d'une alliance entre deux peuples mais bien plutôt d'un double refus: à la fois celui de l'Europe originelle et celui de l'Amérique primordiale. Ce pays qui ne voulait pas avoir de racines, ni en Amérique, ni en Europe, ne forma donc jamais un véritable peuple. Conformément aux fantasmes des Pères pélerins, cette entité étrangère à la fois à la terre d'origine et à la terre d'accueil, s'efforcera de ne devenir rien d'autre qu'«une bonne et solide prospérité étalée au grand jour» (8).

Afin de se donner un semblant de légitimité politique et historique, les E.U.A. se sont désespérément mis en quête d'une identité nationale. D'abord, comme leur nom l'indique, ils se sont octroyés le monopole de l'américanité; ensuite, ils ont usurpé l'identité des peuples véritables, en particulier celle des Canadiens.

Derrière la silhouette des personnages de Fennimore Cooper, que l'auteur a créés afin de donner aux Yanquis une familiarité qu'ils n'ont jamais eu avec la terre d'Amérique, se profile l'image à peine transposée du coureur-de-bois canadien. Sans la geste du cavalier métis, dont Hollywood s'est abondamment inspiré pour fabriquer en série ses héros de plateau de tournage, la figure du gardien de vaches, symbole de l'Amérique yanquie, apparaîtrait clairement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire bien misérable.

Tout aussi significatif est le travestissement effectué par cette autre formation politique, voisine des E.U.A., qu'est l'Amérique du Nord Britannique. Comme en témoigne sa toponymie où se rencontrent des Kingston, des Windsor, des London, etc., l'A.N.B. fut créée sur le modèle de la Grande-Bretagne. Désirant n'avoir de racines qu'en Europe, l'A.N.B. choisit, comme les E.U.A., de demeurer étrangère à l'Amérique autochtone.

Comme les E.U.A., l'A.N.B. se retrouva bientôt devant le même vide identitaire. Comme les E.U.A., l'A.N.B. essayera de le combler en usurpant l'identité des Canadiens. Mais cette fois-ci, ce sera de manière plus profonde: alors que l'A.N.B. refuse précisément au Canada le droit à l'existence, elle s'attribuera le nom du Canada et voudra se faire reconnaître pour tel à la face du monde. Une telle opération, il va sans dire, aura aussi pour but de minoriser les Canadiens dans leur identité et de vider de toute substance leur nationalité.

Le refus français de l'Amérique

Alors que les Canadiens avaient, au-delà de l'Océan Atlantique, ouvert à la France un espace illimité et plein de possibilités pour son expansion territoriale et démographique, celle-ci ne comprit jamais l'importance de ses possessions nord-américaines. Au contraire, elle s'entêta dans sa traditionnelle politique d'expansion vers l'Est. Vu l'exigüité et le peuplement déjà dense du territoire européen, une telle politique allait non seulement faire perdre à la France son rôle de grande puissance de l'avenir mais aussi entraîner jusqu'à nos jours l'Europe dans de nombreux conflits, causes premières de son actuel déclin (9).

La France s'est volontairement départie de ses territoires nord-américains, d'abord en empêchant les Canadiens d'utiliser les techniques de guerre adaptées au Nouveau Monde -ce qui allait conduire à la chute de Québec en 1759- et, ensuite, en vendant la Louisiane aux Etats-Unis d'Amérique. Construite sur le refus de l'aventure américaine, la France moderne chassera de sa mémoire historique le Canada en intériorisant systématiquement le point de vue yanqui sur l'Amérique (10). Pour pouvoir agir autrement, il aurait fallu reconnaître explicitement l'erreur de jugement historique qui lui a valu la perte de son imperium.

Les Etats-Unis étant surtout pour la France l'"Amérique", il est significatif de constater que sa littérature romanesque ira jusqu'à affubler, pour faire plus "américain" des noms anglais aux Indiens -lesquels ont très souvent des ascendants français- et à les faire évoluer dans une toponymie non moins anglo-saxonne. Tout aussi significativement, elle mesurera désormais à l'aune yanquie les différentes manifestations de la "modernité" et de la "démocratie". Dans cette perspective, constater que le refus français de l'Amérique a entraîné l'asservissement aux Etats-Unis est le moindre des paradoxes.

Seule l'attitude du Général de Gaulle, qui a permis à la France de redécouvrir l'Amérique, représente une exception (11). Ce n'est pas par hasard si l'homme d'Etat qui fut à l'origine du rapprochement franco-allemand, c'est-à-dire de la mise en cause de la traditionnelle politique étrangère française, fut aussi celui qui appuya le mouvement indépendantiste du Canada français. Cet appui, rappelons-le ici, avait pour but d'annuler dans une certaine mesure les effets du désastreux traité de Paris (1763).

Le nationalisme de l'Eglise canadienne

Après la cession du Canada à la Grande-Bretagne, différents mouvements de résistance à la présence anglaise surgirent. Le plus important de ceux-ci fut l'Insurrection des Patriotes qui eut lieu en 1837 et en 1838. Influencés par les meilleures idées de la Révolution française (12), les Patriotes élaborèrent une légitimité en vertu de laquelle l'autochtonité du peuple canadien fondait son droit à la liberté et à la souveraineté politiques. Ils l'utilisèrent afin de l'opposer au droit de domination que le pouvoir britannique s'était arrogé.

La défaite de l'Insurrection fut le moment qui permit à l'Eglise de s'accaparer, avec la complicité de l'occupant, le pouvoir culturel; notamment, sa présence se fit sentir dans le domaine de l'enseignement public et dans celui de la formation des élites professionnelles et politique. En gros, cette mainmise allait durer de 1840 à 1960.

Pendant toute cette période, l'Eglise s'acquitta fidèlement de son pacte de collaboration. Afin d'empêcher à l'avance d'autres tentatives d'émancipation politique, elle mit au point un nationalisme qui, tout en faisant appel au sentiment national des Canadiens, allait aussi et surtout le neutraliser. Centré autour de la Province of Quebec, nom que le conquérant avait donné au Canada dès la Proclamation royale de 1763, ce nationalisme s'opposa résolument au caractère autochtonien de la nationalité canadienne.

Au moins deux raisons amenèrent l'Eglise à collaborer avec l'occupant. D'abord, elle se faisait du pouvoir politique une conception théocratique et déracinée. Puisque le Canada avait été cédé à la Grande-Bretagne en vertu d'un accord passé entre deux monarques, qui étaient l'un et l'autre les représentants de Dieu sur terre, on devait alors au roi d'Angleterre la même obéissance que l'on avait accordé au roi de France. Ensuite, la nationalité canadienne, qui avait émergé à la suite d'un contact prolongé avec la Grande Sauvagerie, représentait pour les Français qui venaient s'établir en Nord-Amérique et leurs descendants une façon de couper les ponts avec la Rome catholique. A l'exemple de Marie de l'Incarnation, le clergé se plaignait amèrement: "Un Français devient plutôt sauvage qu'un Sauvage ne devient Français."

L'Eglise favorisa donc la construction d'une histoire et d'une sociologie fictives dont les principaux axes furent la francité et la catholicité. On s'en doute bien, l'intériorisation du point de vue français ne pouvait manquer d'être aliénante. C'est ainsi que progressivement l'élite politique et culturelle canadienne évacua, comme le fit la France, le Canada de sa mémoire historique.

La fausse nationalité québécoise

Au début des années 1960, apparut un nationalisme qui, tout en se voulant nouveau, alla porter cent vingt années d'influence cléricale à son ultime conséquence. Bien loin de s'inspirer de l'Insurrection des Patriotes ou de la Relève des Métis (1869 et 1885), qui furent des moments d'affirmation de la nationalité canadienne, les néo-nationalistes fabriquèrent de toute pièce une nationalité québécoise qui serait exclusive de la nationalité canadienne et qui, de ce fait, entérinerait l'usurpation faite par l'A.N.B. Bien qu'ils proclamaient bien haut la nécessité de l'indépendance politique, les néo-nationalistes la niaient dans les faits puisqu'ils interdisaient le recours à la nationalité canadienne qui parle à la psychè collective et qui seule peut fonder un tel droit.

Sans le savoir, les néo-nationalistes, qui étaient souvent des anticléricaux virulents, reprirent l'essentiel de l'ancien nationalisme clérical. Les modifications apportées à celui-ci furent mineures. Ainsi, le terme "Québec" se substitua à celui de "Province" et le "corporatisme social" des années 1930 devient la "sociale démocratie" des années 1970 (13). Si l'Eglise disparut du domaine de l'éducation et des affaires sociales ce fut au profit d'une instance toute aussi maternante: l'Etat technocratique pourvoyeur de services. Pour le reste, les néo-nationalistes continuèrent d'agiter le drapeau à fleurs de lys blanches du clergé, véritable symbole d'abdication nationale.

Si la fausse nationalité québécoise a pu exercer un attrait durant un certain moment, c'est justement parce qu'elle promettait de faire accéder un peuple à la souveraineté politique sans avoir à soutenir de combat contre un adversaire identifiable. Après s'être donné une nouvelle identité qui l'exorciserait de tout un passé jugé colonial, il lui suffirait, aux dires du Parti québécois, de pratiquer la "démocratie" et de devenir "moderne" à la manière dont les Anglo-Saxons l'entendent. A leurs yeux, il lui aurait été enfin possible de mériter l'indépendance.

Une telle vue de l'esprit soutend une démarche semblable à celle que doit suivre le catéchumène chrétien: on se purifie d'un passé jugé inacceptable en abandonnant le nom de sa lignée et en pratiquant certaines vertus dans le but de se mériter le salut éternel devant Dieu.

Les néo-nationalistes ont donc conduit le mouvement indépendantiste du peuple canadien dans l'impasse. Ils n'ont pas voulu comprendre qu'un mouvement de libération nationale est d'abord et avant tout une révolution. Révolution, parce qu'à l'exemple de la conduite d'actions inscrites dans l'histoire, elle exige du courage, au moins celui qui permet de mettre en cause les schémas intellectuels étriqués.

Révolution aussi, parce qu'une action inscrite dans l'histoire est toujours -comme l'indique l'étymologie du terme, revolvere- un retour aux origines. Or, un peuple ne se maintient dans le monde que parce qu'il actualise constamment son mythe de fondation et sa tradition de lutte nationale.

Mario GAGNE.

NOTES

(1) C'est l'opinion du géopoliticien Jordis von Lohausen telle que rapportée dans le "Dossier géopolitique" de la revue Orientations, octobre 1980, p. 4.

(2) Voir à ce sujet Louis Rougier dans La France en marbre blanc, Bourquin, éd., Genève, 1947, p. 73.

(3) Voir Pierre Maugué dans "Les origines de la Suisse et la Tradition celtique", Etudes et recherches, n°3, automne 1984, p. 3.

(4) Voir Jean-Marc Soyez, Quand l'Amérique s'appelait Nouvelle-France, Fayard, Paris, 1981, p.84.

(5) Voir le texte en exergue du livre de Hugh Broody, The People's Land Eskimos and Whites in the Eastern Arctic, Penguin Books Ltd., Harmondsworth, 1975.

(6) Voir Alain de Benoist, Démocratie, le problème, éd. Le Labyrinthe, Paris, 1985; en particulier les pp. 13, 14 et 15.

(7) Voir Jacques Lafaye, Quetzalcoatl et Guadeloupe, la formation de la conscience nationale au Mexique, 1531-1813, Gallimard, 1974.

(8) L'expression est de Hawthorne et elle a été citée par Jean Morisset dans son livre L'Identité usurpée, tome I, éd. Nouvelle Optique, 1985, p. 58. Jean Morisset, dont les analyses sont une source d'inspiration féconde, est, avec Raoul Roy, l'un des rares intellectuels canadiens à défendre la nationalité canadienne contre la méprise que constitue la fausse identité québécoise.

(9) voir Jordis von Lohausen, op. cit., p. 15.

(10) L'Atlas mondial de la découverte préparé par Gérard Chaliand et Jean-Pierre Rageau (Fayard, Paris, 1984) est caractéristique de l'attitude déconcertante des Français envers le Canada. Alors qu'ils décrivent avec soin les explorations effectuées par les Espagnols, les Portugais et les Anglais en Amérique, aucune allusion n'est faite quant aux pérégrinations des explorateurs français et canadiens dans le nouveau monde. Même les voyages de Jacques Cartier sont ignorés. Ces deux géopoliticiens, qui ne peuvent avoir pour eux l'excuse de l'ignorance, se sont donc conformés aux vœux des Anglo-Saxons qui ont toujours combattu la présence de la France en Nord-Amérique.

(11) Le très beau livre de Jean-Marc Soyez (op. cit.), qui se lit comme un roman, est l'un des rares ouvrages français qui présente l'Amérique à la France et à l'Europe; il y a tout lieu de croire qu'il n'a pu être écrit que dans le contexte de la présidence du Général de Gaulle.

(12) Les dirigeants du mouvement des Patriotes étaient fascinés par les tentatives de "retour à l'antiquité" effectuées par la Révolution française. Un Ludger Duvernay, fondateur et directeur du journal La Minerve, puisait ses modèles politiques dans la démocratie athénienne ou dans la République romaine.

(13) Sur les liens de parenté existant entre les deux nationalismes, voir Clinton Archibald, Un Québec corporatiste?, éd. Asticou, Hull, 1983.

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : histoire, canada, amériques, amérique du nord, atlantique, pacifique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 03 mars 2010

L'idée de Mitteleuropa

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987

L'idée de "Mitteleuropa": elle refait surface

par Karlheinz Weissmann

Lors du dernier Congrès de la SPD, le parti social-démocrate allemand, qui s'est tenu cette année à Nuremberg, Peter Glotz profita d'un forum sur le thème "Europe occidentale - Europe centrale - Europe totale" pour ranimer l'idée de "Mitteleuropa" (Europe centrale). Si cette initiative fut rejetée par la plupart des participants, un détail, cependant, mérite attention: parmi les quelques rares personnalités qui approuvèrent Peter Glotz, se trouvait Zdenek Mlynar, haut fonctionnaire du PC tchèque pendant l'ère Dubcek. Cela n'a rien d'étonnant: le débat "néogauchiste" sur la Mitteleuropa fut lancé et animé essentiellement par des intellectuels socialistes dissidents des pays d'Europe centrale et orientale. En septembre 1985 déjà, la revue Kursbuch, organe toujours influent de la gauche libertaire, la fameuse "undogmatische Linke" de RFA, avait publié dans ses colonnes la proposition du Hongrois György Dalos qui souhaitait une "Confédération centreuropéenne" et plusieurs autres publications théoriques s'ouvrirent à des débats sur ce thème. Le rejet de la proposition de Glotz illustre de façon typique l'attitude de la classe politique allemande à l'égard de thèses tendant à surmonter le statu quo des blocs; mais il s'explique surtout par le fait que Glotz avait aussi mis en avant l'idée de Reich, d'Empire, comme puissance tutélaire traditionnelle en Europe centrale et avait même évoqué, dans la foulée, les conceptions de Friedrich Naumann.

l'héritage de Naumann

Ceux qui s'intéressent à l'histoire savent que le nom de Friedrich Naumann est intimement lié à l'idée de Mitteleuropa. En 1915, Naumann publia un livre intitutlé précisément Mittteleuropa, où l'on trouve la formulation sans doute la plus prégnante de cette notion politique. Ses réflexions se ressentaient essentiellement de la situation créée par la Première Guerre mondiale, en particulier par l'économie de guerre. Naumann présageait l'avènement d'une époque où seuls les grands espaces autarciques pourraient économiquement, et donc politiquement, survivre. Son but était la fusion de l'Allemagne et de la monarchie danubienne, futur "noyau cristallisateur" d'une Europe centrale qui serait plus tard étendue à la France (1) ainsi qu'aux territoires limitrophes du Reich, à l'Est comme à l'Ouest. En cette "période historique d'avènement des groupements d'Etats et des Etats-masse", le nouvel espace ainsi créé serait capable de soutenir la concurrence des empires britanniques, nord-américain et russe. Bien que d'origine libérale, Naumann avait la conviction que la structure interne de ces grandes puissances serait toujours marquée par l'Etat organisateur mais que, dans une Europe centrale sous direction allemande, cette structure porterait le sceau du "socialisme d'Etat" ou du "socialisme national".

Pour étayer son argumentaire, Naumann se réfère volontiers à la politique de Bismarck et à sa Duplice (Zweibund). D'abord, parce que la figure du fondateur du Reich garde une force émotionnelle, et donc légitimante, considérable; ensuite, parce que cette évocation répondait sans doute aux convictions intimes de Naumann. Pourtant, celui-ci est victime d'une erreur de jugement historique: certes, Bismarck accordait une grande importance à une alliance avec l'Autriche-Hongrie, mais il n'excluait pas, si l'urgence de la situation politique l'exigeait, une entente avec la Russie aux dépens des Habsbourg! Plutôt que chez Bismarck, c'est dans les projets "grossdeutsch" du Parlement de Francfort, dans la vision d'un "Empire de 70 millions d'âmes", chère à Schwarzenberg et à Bruck, qu'il faut rechercher les précurseurs de la "Mitteleuropa". Quant à ses prophètes, il vaut mieux les chercher du côté des critiques de l'Etat national "petit-allemand", chez un Constantin Frantz ou un Paul de Lagarde par exemple.

le contexte de la première guerre mondiale

Toujours est-il que l'idée acquit une certaine faveur à la veille de la Première Guerre mondiale. Mais il faudra le conflit armé pour qu'elle acquière des chances réelles de réalisation: très tôt, la perte des colonies montra aux responsables politiques allemands que l'Allemagne devait rechercher ailleurs l'assise d'une grande puissance. Après les premières victoires des Empires centraux, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie signèrent le 6 septembre 1915 une convention militaire à laquelle l'Empire Ottoman adhéra peu après. Sur la base de cette alliance, Falkenhayn, chef d'Etat-Major allemand, adresse au chancelier Bethmann-Hollweg (peu avant la parution de l'ouvrage de Naumann) un mémoire sur la "fondation d'une confédératon d'Etats du centre de l'Europe", un Mitteleuropäischer Staatenbund. Ce projet, comme tant d'autres, échoua devant la résistance de l'Autriche-Hongrie. Si la notion de "Mitteleuropa" est restée, dans les esprits, synonyme d'"agressions" et de "conquêtes territoriales" par l'Allemagne, cela tient à ce que les thèses bellicistes de l'extrême-droite allemande ont été débattues sous ce nom-là et que cette extrême-droite, surtout après la paix de Brest-Litovsk, envisageait d'étendre démesurément la sphère d'influence allemande en Europe centrale et orientale.

L'effondrement du Reich et de la monarchie des Habsbourg réduisit tous ces projets à néant. Les petits Etats-nations nouvellement créés entre l'Allemagne et l'Union Soviétique étaient étroitement contrôlés par la France. Le concept de "Mitteleuropa" n'avait pas disparu pour autant, tout au moins au niveau du débat politique. L'idée fut relancée à des titres divers. Ainsi, Giselher Wirsing, issu de la mouvance de la revue Die Tat lança l'idée de Zwischeneuropa, Europe médiane ou Europe d'entre-deux, dans laquelle l'Allemagne, si elle se redressait, aurait un rôle à jouer. Le "front anti-impérialiste des peuples jeunes" y instaurerait un espace d'autarcie économique. On reconnait là une parenté avec les thèses de Naumann mais on note un glissement dans la désignation de l'adversaire: non plus Londres et Saint-Petersbourg, mais Paris et Moscou. L'analyse sociologique, souvent très aride, de Wirsing concernant les présupposés politico-économiques, contraste étrangement avec les idéaux, souvent très romantiques, de "reconstruction du Reich" auxquels adhéraient nombre de théoriciens jungkonservativ de l'époque de Weimar. En toile de fond de leur analyse, il y avait la situation des populations d'ethnie allemande, dont il s'agissait de tirer les leçons. Le Reich réaliserait en Europe centrale un ordre fédérateur reposant non sur une conception centraliste de la nation, legs de la Révolution française, mais sur le principe de l'égalité des droits entre tous les peuples. Jung écrit à ce sujet: "C'est l'idée d'un Reich structuré, accordant à chacune de ses composantes un degré de liberté capable d'extirper à jamais de l'âme européenne les idées poussiéreuses d'annexion, d'exploitation et de génocide". Cette conception associait volontiers à la signification proprement politique du terme "Mitteleuropa" l'idée d'une "position médiane de l'esprit", une geistige Mittellage qui était au coeur de la pensée nationale traditionnelle et que, dès 1818, Arndt formulait ainsi: "Dieu nous a placés au centre de l'Europe; nous sommes le coeur de notre partie du monde". Quoi qu'il en soit, cette idée de Reich fut l'un des ferments intellectuels les plus féconds de la période de Weimar. Or, si l'on songe que la République de Weimar avait une liberté d'action plutôt limitée en politique étrangère, il n'est guère étonnant qu'aucune idée politique plus ambitieuse n'ait eu une chance quelconque de se réaliser: la propositon Briand-Stresemann sur l'unification européenne resta lettre morte tout comme cette fameuse union douanière austro-allemande dans le cadre d'une politique "centre-européenne", plutôt traditionnelle celle-là, pour laquelle militait le chancelier Brüning et dont l'échec (en 1931) inspira largement à Wirsing le sujet de son livre.

du nazisme au deuxième après-guerre

Le débat sur la "Mitteleuropa" se poursuivit sous les nationaux-socialistes. Il semble même, au cours des années 30, que ce débat épousait les contours de la stratégie hitlérienne en politique extérieure. Jusqu'à la conclusion de l'accord commercial germano-roumain, en effet, on pouvait encore affirmer que le Troisième Reich reprenait à son compte l'héritage de la monarchie habsbourgeoise dans l'espace mitteleuropäisch. Parmi ceux qui eurent tendance à confondre les intentions du régime national-socialiste avec leurs convictions personnelles, il faut citer l'interprétation de l'idéologie nazie par Heinrich von Srbik. Celui-ci persistait à croire que l'enjeu de la guerre mondiale était "un nouvel ordre plus viable en Europe centrale et sur notre continent". Or, les nationaux-socialistes ont toujours perçu l'idée de "Mitteleuropa" comme étrangère à leur mentalité, ne fut-ce qu'en raison de l'autonomie relative que cette idée accordait aux "petits peuples". Dans leur logique à eux, l'idée de "grand espace" était dictée par des impératifs tout à fait différents.

La deuxième guerre mondiale et ses prolongements firent litière des conditions fondamentales qui avaient sous-tendu les réflexions de naguère sur la Mitteleuropa. L'extermination des Juifs, l'expulsion des Allemands des territoires orientaux du Reich et de la plupart des pays d'Europe centrale et orientale, détruisirent une structure ethnique multiséculaire. L'Allemagne, puissance tutélaire potentielle de l'Europe centrale, disparut de la scène comme acteur politique, et ce pour une durée indéterminée. L'émiettement géographique en Etats se doubla d'une partition de l'Europe selon les lois du nouvel antagonisme mondial. Ce n'est qu'à la fin des années 40 que l'on vit apparaître, en République fédérale et dans les zones d'occupation occidentales, une amorce de réflexion allant à l'encontre d'une allégeance occidentale sans faille de la RFA et susceptible de trouver quelque résonance. La SBZ (Sowjetische Besatzungszone, future RDA), puis la RDA, n'avaient aucune liberté d'action et tous les projets fédéralistes développés en Europe centrale et orientale se heurtèrent invariablement au niet de l'Union Soviétique, peu encline à tolérer le moindre mouvement dans son glacis. C'est pourquoi les projets d'un Gerhard Schröder, par exemple, qui voulait établir des contacts directs avec ce groupe d'Etats, sans en référer à l'URSS, étaient voués à l'échec.

l'idée de "Mitteleuropa" renaît dans les années 80

Le nouveau débat sur la Mitteleuropa prend sa source dans les années 80. Cette source est en fait plurielle. En République Fédérale, le regain des argumentaires "géopolitiques" avait préparé le terrain. Aux Etats-Unis, la distinction entre géopolitique "vraie" et "fausse" n'avait jamais été abandonnée et ce type de réflexion alla jusqu'à influencer la stratégie américaine en politique étrangère. Henry Kissinger lui-même, qui orienta longtemps cette stratégie, avait eu recours, dans ses travaux historiques, à des facteurs géopolitiques pour analyser et expliquer l'histoire allemande. Il n'est guère surprenant, dès lors, que ce soit un autre Américain, David P. Calleo, qui ait interprété toute l'évolution de l'Etat national allemand sous l'angle de sa "situation centrale". Calleo conclut son livre The German Problem Reconsidered, paru en 1978, par ces lignes remarquables: "La géographie et l'histoire s'étaient jointes pour permettre à l'Allemagne une ascension tardive; mais rapide, contestable et contestée. Le reste du monde a réagi en écrasant le parvenu". Plus prudents, les historiens ouest-allemands sont néanmoins d'accord sur le fond: Michael Stürmer diagnostique un "traumatisme de puissance médiane menacée" et évoque les "contraintes d'une position centrale". Dans son Die gescheiterte Großmacht. Eine Skizze des deutschen Reiches 1871-1945 (paru en 1980), Andreas Hillgruber, dont les travaux antérieurs faisaient déjà appel à des considérations géopolitiques, fait de la "situation géostratégique centrale" un élément d'explication majeur. Et il ne faut pas oublier à quel point les déclarations de Richard von Weizsäcker sur les conséquences de "notre situation géopolitique" ont pu contribuer à légitimer et à vulgariser ces thèses. Tout cela annonce une "valse des paradigmes" dans l'historiographie officielle de la RFA, comme l'atteste l'émoi avec lequel certains représentants de l'opinion (jusqu'alors) dominante -qui ne voient dans l'histoire allemande que la sanction d'erreurs intrinsèques à l'Allemagne (le fameux Sonderweg!)- ont réagi devant ce qu'ils appellent "l'absurdité des constantes géostratégiques".

En marge de ces constructions historiques, la politique renoua spontanément, à la fin des années 70, avec la notion de Mitteleuropa. A Trieste, l'ancien port méditerranéen de la monarchie danubienne, germa la nostalgie d'une "Civiltà Mitteleuropa" (Viktor Meier). Il faut dire que les frustrations nées de la crise économique endémique qui secoue l'Italie n'étaient pas étrangères à cet état d'esprit. On ne peut pas dire, cependant, que cette étincelle se soit propagée à d'autres territoires anciennement austro-hongrois.

la "Mitteleuropa" correspond à la zone dénucléarisée envisagée par Olof Palme

Le concept de "Mitteleuropa" refit surface dans le sillage du débat sur la paix. Parmi les dissidents, notamment hongrois et tchécoslovaques, se développa l'idée d'une association des satellites ci-devant soviétiques en une confédération d'Etats indépendants, plus conforme aux traditions culturelles et politiques de ces peuples. Parallèlement, des contacts étaient noués entre la SED est-allemande et les sociaux-démocrates d'Allemagne occidentale en vue de la constitution d'une "zone soustraite aux armes chimiques", à rapprocher du projet, lancé par Olof Palme, d'une "zone dénucléarisée" en Europe.

La boucle est bouclée: le Congrès de Nuremberg de la SPD ouest-allemande a repris dans son programme la création d'un "corridor dénucléarisé". Certes, la sociale-démocratie ne conteste pas l'intégration de la RFA dans l'OTAN, mais il y a là un indice qui, à la suite d'autres, traduit la volonté de se démarquer toujours davantage de l'Alliance atlantique. Du coup, le conflit Est-Ouest, jusque là considéré comme une évidence naturelle, s'émousse au contact du débat sur la paix. Et cette érosion est devenue irrémédiable.

Il était inévitable, compte tenu de sa domination intellectuelle, que la gauche fût la première à produire un discours tendant à désamorcer les antagonismes en Europe. Et si les idées sur la neutralisation de la RFA, de l'Allemagne ou de l'Europe divergent encore quant à la stratégie, elles convergent en fin de compte vers un consensus quant aux objectifs fondamentaux.

Glotz, social-démocrate, reste dans le vague

Le projet proposé par Glotz pour la Mitteleuropa se singularise par un souci de transcender l'idée, plutôt prosaïque, d'une zone dénucléarisée sur 150 km de part et d'autre du Rideau de fer par une vision plus ambitieuse à laquelle Glotz prête apparemment quelque pouvoir mobilisateur. Malheureusement, on décèle chez lui un certain essoufflement des idées: Glotz semble être sans cesse demandeur d'idées nouvelles mais ses propres projets ne parviennent pas à le captiver très longtemps (par exemple, son dernier "Manifeste" pour des idées novatrices dans la politique européenne de la gauche). Cela peut, certes, s'expliquer par la grande mobilité intellectuelle du personnage mais on peut y voir aussi un signe de perplexité, et il n'est pas sûr que sa tentativce de renouer avec les idées de Mitteleuropa et de "Reich" soit d'un grand secours. Outre qu'il manque totalement de réalisme devant le fait de la puissance, il reste que les idées politiques ne sont pas des recettes de cuisine. Traditionnellement, la gauche allemande a toujours opposé le front du refus aux idées de "Mitteleuropa" et de "Reich" alors que les idées nationalistes ont pu, organiquement, faire bon ménage avec le socialisme ou la social-démocratie. Quoi qu'il en soit, le "Reich" est impensable sans référents résolument conservateurs; le contraire n'est pas concevable. Le fait que la gauche se cherche aujourd'hui des attaches de ce côté-là a valeur de symptôme mais de symptôme seulement: symptôme de son exaspération, ce qui semble donner raison à D.P. Calleo qui écrivait: "Après la deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont en quelque sorte pris en congé de leurs problèmes traditionnels (...). Gageons que le conte allemand n'est pas encore fini...".

Aucun mouvement politique ne peut percer sans une dimenson visionnaire, un mouvement conservateur, ou national, moins que tout autre. Croire que le cynisme de la puissance géopolitique brute suffise à produire ses effets mobilisateurs, ou que l'idée "européenne" (en réalité ouest-européenne!) soit encore une idée d'avenir, est une erreur. En allemand, le mot "Reich" a gardé une résonnance particulière. Il pourrait donner une nouvelle impulsion à la question nationale et l'histoire de tous les peuples d'Europe centrale pourrait être unifiée, même si cette unité reste lourde (donc riche) de tensions Certes, la voie est ingrate et ne promet rien dans l'immédiat. Mais le jeu en vaut la chandelle et l'effort intellectuel, lui, ne décevra point.

Karlheinz WEISSMANN.

(texte tiré de Criticón n°97, septembre-octobre 1986; traduction française de Jean-Louis Pesteil)

N.B. Il est bien évident qu'entre cette idéologie et les solutions offertes par Naumann et Renner au problème de la Mitteleuropa , il n'y a aucun point commun. D'ailleurs les auteurs nationaux-socialistes n'avaient pas ménagé leurs critiques à l'encontre des idées naumaniennes, qualifiées de "pseudo-socialisme", marquées d'esprit judaïque. La plupart des collaborateurs et des amis de Naumann, l'ensemble des rédacteurs de la Hilfe se sont exilés ou ont subi la persécution nazie; seul P. Rohrbach, qui se trouvait en 1939 à la tête de la Deutsche Akademie de Munich avait accepté de subir la loi du régime, sans toutefois capituler devant toutes ses exigences. Le national-socialisme ne doit rien à Naumann et à son école.

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, géopolitique, mitteleuropa, allemagne, autriche, années 80 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 02 mars 2010

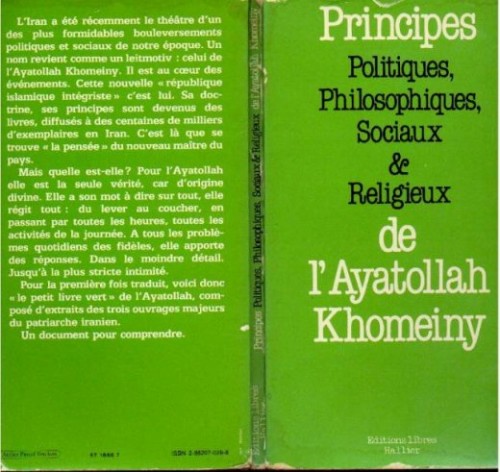

Le fondamentalisme islamiste en Iran: négation de l'identité iranienne et création anglo-américaine

Robert STEUCKERS :

Le fondamentalisme islamiste en Iran : négation de l’identité iranienne et création anglo-américaine

Extrait d’une conférence prononcée par Robert Steuckers à la tribune de la « Gesellschaft für freie Publizistik » (Bayreuth, avril 2006), de l’association « Terre & Peuple / Flandre-Hainaut-Artois » (région lilloise, mars 2009), du « Cercle Proudhon (Genève, avril 2009)

Ceux qui écoutent et ingurgitent, béats, sans émettre la moindre critique, les discours médiatiques, généralement fabriqués de toutes pièces outre-Atlantique, imagineront sans doute que l’identité iranienne correspond au fondamentalisme islamique qui y règne depuis 1979. Rien n’est plus faux. L’identité iranienne est une identité impériale, indo-européenne et perse. En effet, tous les historiens de l’Iran s’accordent à dire que, dès les dynasties bouyides et samanides (du 9ème au 11ème siècle), l’islamisation a dû composer avec de multiples recours au passé impérial irano-perse. L’identité iranienne se situe entièrement dans l’œuvre du poète Ferdowsi et du philosophe mystique Sohrawardi. Il faudra la catastrophe des invasions mongoles d’un Tamerlan pour réduire cette merveilleuse synthèse civilisationnelle à néant, pour précipiter l’Iran dans le déclin, du moins jusqu’à l’avènement des Séfévides. Les iranologues contemporains se divisent quant à savoir si la reprise en main de l’impérialité perse par les Séfévides a été ou non un bienfait pour l’Iran : les uns affirment que cet avènement dégage l’Iran de la cangue islamique sunnite, de la double emprise arabe et ottomane ; les autres disent qu’en privilégiant le chiisme, en en faisant une religion d’Etat, les Séfévides ont réduit à la marginalité le zoroastrisme, expression identitaire iranienne plurimillénaire qui avait survécu vaille que vaille sous l’islam pré-séfévide. Trancher dans cette querelle d’historiens n’est pas notre propos ici, mais d’examiner comment le fondamentalisme de l’Ayatollah Khomeiny s’est imposé dans un Etat impérial qui entendait s’inscrire dans d’autres traditions, dans des traditions de plus grande profondeur temporelle.

Ceux qui écoutent et ingurgitent, béats, sans émettre la moindre critique, les discours médiatiques, généralement fabriqués de toutes pièces outre-Atlantique, imagineront sans doute que l’identité iranienne correspond au fondamentalisme islamique qui y règne depuis 1979. Rien n’est plus faux. L’identité iranienne est une identité impériale, indo-européenne et perse. En effet, tous les historiens de l’Iran s’accordent à dire que, dès les dynasties bouyides et samanides (du 9ème au 11ème siècle), l’islamisation a dû composer avec de multiples recours au passé impérial irano-perse. L’identité iranienne se situe entièrement dans l’œuvre du poète Ferdowsi et du philosophe mystique Sohrawardi. Il faudra la catastrophe des invasions mongoles d’un Tamerlan pour réduire cette merveilleuse synthèse civilisationnelle à néant, pour précipiter l’Iran dans le déclin, du moins jusqu’à l’avènement des Séfévides. Les iranologues contemporains se divisent quant à savoir si la reprise en main de l’impérialité perse par les Séfévides a été ou non un bienfait pour l’Iran : les uns affirment que cet avènement dégage l’Iran de la cangue islamique sunnite, de la double emprise arabe et ottomane ; les autres disent qu’en privilégiant le chiisme, en en faisant une religion d’Etat, les Séfévides ont réduit à la marginalité le zoroastrisme, expression identitaire iranienne plurimillénaire qui avait survécu vaille que vaille sous l’islam pré-séfévide. Trancher dans cette querelle d’historiens n’est pas notre propos ici, mais d’examiner comment le fondamentalisme de l’Ayatollah Khomeiny s’est imposé dans un Etat impérial qui entendait s’inscrire dans d’autres traditions, dans des traditions de plus grande profondeur temporelle.

Evaluation positive du rôle des Séfévides en Europe

L’avènement des Séfévides est généralement vu d’un bon œil dans l’historiographie traditionnelle européenne, pour plusieurs raisons :

◊ L’empereur séfévide avait épousé une princesse byzantine de Trébizonde et va dès lors tenter de venger Byzance contre les Ottomans sunnites, qui reprennent à leur compte le vaste territoire où s’était préalablement exercée la souveraineté romaine/byzantine. De cette manière, le conflit séculaire entre la Romania orientale et les empires perses reprenait mais sous d’autres signes.

◊ L’empereur séfévide se pose ainsi comme le principal ennemi à l’est de l’empire ottoman qui assiège l’Europe sur le Danube et en Méditerranée. Il est ainsi l’allié de revers de Charles Quint. L’œuvre politique des Séfévides et leur action militaire ont donc contribué à alléger la pression ottomane en Europe. En 1529, le Sultan doit lever le siège de Vienne parce que les Perses attaquent à l’est. Cette guerre se soldera par une défaite perse et par l’émergence d’une frontière qui existe toujours aujourd’hui : en effet, la frontière entre l’Irak (à l’époque conquête récente de Soliman le Magnifique) et l’Iran, d’une part, entre la Turquie et l’Iran, d’autre part, demeure quasiment celle qui a résulté de cette guerre perso-ottomane du 16ème siècle. Elle sanctionne également la division des peuples kurde, azéri et arménien, partagés entre les deux empires.

Les empereurs séfévides vont donc privilégier le chiisme, en faire l’islam de leur empire, contre les sunnites, accusés de collusion avec les Ottomans, et contre les zoroastriens, dont le nombre se réduira au minimum dans l’empire perse. Une bonne partie d’entre ceux-ci va émigrer vers l’Inde, où ils constituent toujours la minorité des Parsi. Les Séfévides s’opposeront aussi aux fraternités soufies. En ce sens, les Séfévides commettent une série d’entorses à l’identité iranienne, car les synthèses lumineuses qui voyaient le jour dans l’Iran d’avant Tamerlan et s’y succédaient par transition plus ou moins douce étaient bien plus fécondes que le sera le futur chiisme d’Etat des Séfévides. Les historiens critiques à l’endroit du chiisme d’Etat, imposé par les Séfévides, accusent ceux-ci d’avoir utilisé deux instruments non iraniens pour faire triompher leur cause : les Qizilbakh turkmènes et les théologiens chiites arabes, deux forces religieuses qui ne puisaient pas dans le vieux fond iranien/persan. Le chiisme restera religion d’Etat jusqu’aux Pahlevi. Khomeiny s’inscrit dans cette tradition tout en rompant aussi avec elle, comme nous allons le voir.

Les mollahs, clergé chiite

La principale caractéristique du chiisme perse est la présence d’un clergé, celui des mollahs. Le jargon médiatique a parlé, depuis l’avènement de Khomeiny, de « mollahcratie ». La présence de ce clergé chiite fait de l’empire perse séfévide et post-séfévide un Etat fort différent de l’empire ottoman sunnite, qui est, lui, dépourvu de clergé organisé. En ce sens, on a parfois qualifié l’empire séfévide de « césaropapiste ». Le système est en tout cas dual, comme à Byzance et en Occident au temps des Othoniens dans le Saint Empire, avant la querelle des investitures. L’empire perse séfévide présente donc deux sphères autonomes, celle du « politique », apanage du Shah, et celle de la religion, apanage du clergé chiite. La sphère de la religion reçoit tour à tour deux interprétations :

◊ celle des Akhbaris, mystiques, qui fondent la légitimité religieuse sur le charisme du mollah ou de l’Imam ;

◊ celle des Ouzoulis, interprètes plus rationnels du droit qui demandent simplement de se soumettre au jugement de l’homme cultivé, du clerc, sans déployer d’incantations qualifiables de « mystiques ».

Le chiisme d’Etat encourage également les pèlerinages, non pas vers La Mecque, comme dans la tradition sunnite arabe et ottomane, mais vers le tombeau des Imams, des grands hommes ou des poètes, tradition qui s’est perpétuée jusqu’à nos jours. Les wahhabites saoudiens perçoivent dans cette pratique chiite et persane des pèlerinages une hérésie, une déviance inacceptable.

Le chiisme d’Etat repose sur un messianisme particulier : celui qui attend le Mahdi, le retour de l’Imam caché. Cette attente messianique postule, pour le croyant, d’agir toujours pour cet Imam caché. Dans l’histoire perse, depuis l’avènement des Séfévides, le messianisme a adopté une attitude essentiellement quiétiste : le croyant devait attendre la fin des temps pour agir réellement, dans la concrétude mondaine, sous la direction mystique et avisée du Mahdi. Khomeiny va bousculer cette tradition quiétiste : il va vouloir combattre tout de suite pour créer un Etat chiite-islamique pur pour pouvoir saluer l’avènement du Mahdi, pour être présent et en armes lors de son arrivée.

Avant Khomeiny : le quiétisme

Quelle fut l’attitude face au Shah avant Khomeiny ? Le quiétisme religieux de l’ère séfévide percevait le Shah comme une personne sacrée, comme l’ombre de Dieu sur la Terre. Seul prélude à l’attitude hostile d’un souverain iranien au clergé des mollahs, attitude qui caractérisera ultérieurement le règne des deux Shahs Pahlevi : le puissant Nadir Shah, au 18ème siècle, s’opposera à la hiérocratie chiite en lui coupant les vivres. Avec les Shahs de la nouvelle dynastie Qadjar, on assiste à une réconciliation avec le clergé mais sous l’influence accentuée des Ouzoulis. Shahs Qadjar et Ouzoulis jettent les bases d’un nouveau partage du pouvoir. Les Ouzoulis récupèrent les dotations au clergé, auparavant ôtées par Nadir Shah, et raffermissent du même coup leurs positions dans les domaines de la justice et de la conciliation juridique. Les effets de cette nouvelle donne politico-religieuse font que le Shah se voit petit à petit dépouillé de ses attributs « divins ». La position du Shah est désacralisée mais non pour autant délégitimée. Le Shah et le clergé chiite demeurent donc tous deux des représentants de l’Imam caché. Le Shah doit assurer dans la concrétude politique et quotidienne l’ordre réclamé par la religion, notamment doit garantir dans le pays le règne de la justice (sociale). Les clercs, dans ce partage des tâches, détiennent le savoir religieux et le leadership spirituel, posé comme intangible et incontestable. Les clercs disent la justice et deviennent les protecteurs du peuple contre les abus des propriétaires terriens, des gendarmes et de l’Etat. On percevra en Europe catholique des attitudes similaires : en Irlande contre le pouvoir britannique, en Flandre contre les institutions de l’Etat belge (notamment dans les rangs du bas clergé rural), en Croatie contre le pouvoir royal serbe, en France rurale contre les inventaires de la première décennie du 20ème siècle, etc.

Deux événements vont bouleverser les équilibres de la société iranienne à la fin du 19ème siècle : la régie des tabacs, entreprise lucrative, devient un monopole anglais et prive du coup l’Etat perse d’une formidable source de revenu. De plus, cette disposition installe une forme de semi-colonialisme dans la plus ancienne aire impériale de l’histoire des peuples de souche indo-européenne. Second événement : l’établissement d’une constitution, calquée sur la loi fondamentale belge, en 1906-1907. En 1906, les clercs refusent cette constitution parce qu’elle est un élément étranger et ne correspond en rien aux traditions chiites. En 1907, le clergé fait volte-face et l’accepte parce que cette constitution, finalement, contient bon nombre de clauses qui les favorisent. Malgré cette acceptation initiale, les réactions ne tardent pas : le Shaykh Fazlullah Nouri proclame que la constitution et le parlementarisme sont contraires à l’esprit de l’islam et réduisent finalement le pouvoir du clergé chiite organisé (on peut tracer un parallèle avec les réactions diverses des catholiques belges : depuis les ultramontains, engagés socialement, jusqu’aux daensistes soucieux de la condition ouvrière, aux étudiants louvanistes de l’ACJB, à bon nombre d’éléments du mouvement flamand catholique et aux rexistes d’avant-guerre, ils auront, face à cette constitution et au parlementarisme, des réactions similaires).

Critique de la Constitution à la belge, proposée par les Britanniques et leurs alliés

Quels arguments avance le Shaykh Fazlullah Nouri ? Le Parlement, qui est légiférant, implique, dit-il, un système où c’est la majorité qui décide en fin de compte. Or une telle majorité met tout le monde sur pied d’égalité (chrétiens, arméniens, juifs, zoroastriens, forces para-maçonniques, etc.), y compris, au-delà de tous clivages religieux, les « ignorants ». De telles majorités, composées d’éléments disparates et inégaux, bat en brèche les prérogatives du clergé, représentant de l’Imam caché. Le Shaykh Fazlullah Nouri reproche aussi au constitutionalisme de mouture belge, que les Anglais imposent indirectement à la Perse des derniers Qadjar, de fixer d’avance et pour l’éternité des « droits » et des « devoirs », sans qu’il ne soit plus possible de les adapter au gré des circonstances réelles de la société ou des conjonctures politiques (on retrouve ce reproche chez Max Weber et Carl Schmitt, critique particulièrement pertinent de la « nomocratie », vecteur d’immobilisme ou d’intransigeance abstraite). Dans le contexte d’un Iran devenu monarchie constitutionnelle à la belge, le clergé devient une institution parmi d’autres, ruinant du même coup la dualité traditionnelle héritée des empereurs séfévides et reposant sur la personne du Shah et sur le clergé. L’avènement de la constitution et du parlementarisme entraine l’émergence d’une administration moderne, qui empiète automatiquement sur les prérogatives traditionnelles du clergé. Les critiques du Shaykh Fazlullah Nouri ressemblent, mutatis mutandis, à celle d’un Max Weber : si les fonctionnaires sont bons, intègres, formés à bonne école et recrutés par examens, ils constitueront un bienfait pour l’Etat. Au contraire, si les fonctionnaires sont nommés au pro rata des voix accordées à des pochards, des politiciens de café de commerce, des corrompus véreux, des prostituées recyclées, des déments narcissiques ou des imbéciles finis, le fonctionnariat, devenu ainsi pléthorique, deviendra rapidement une calamité, comme on le constate dans bon nombre de pays européens, Belgique en tête.

Le système constitutionnaliste perse survivra à peine à la première guerre mondiale. Reza Khan, devenu Reza Shah en 1926, s’opposera tant aux corrompus du parlementarisme qu’au clergé ; dans son opposition à la religion islamique, on peut voir une imitation de son homologue turc Mustafa Kemal Atatürk. L’attitude que les deux Shahs Pahlevi imposent au clergé est celle du quiétisme. Son fils, qui monte sur le trône en 1941, organise, avec l’Ayatollah Boruyerdi, la conférence de Qom en 1949, où le clergé promet de ne pas s’immiscer dans les affaires politiques de l’empire. Tout clerc qui désobéirait à l’esprit de la conférence de Qom se verrait immédiatement exclu de la classe des clercs.

L’Iran pendant la seconde guerre mondiale et l’option pro-américaine

Comment, dans un tel contexte, va naître le fondamentalisme chiite de Khomeiny ? D’abord un rappel historique : Britanniques et Soviétiques violent la neutralité iranienne en 1941. Le pays est occupé, divisé en deux zones, avec les Soviétiques au nord et les Britanniques au sud. Reza Shah est éliminé, envoyé en exil aux Seychelles puis en Afrique du Sud, où on le laisse mourir d’un cancer qu’on ne soigne pas. Son fils Mohammed Reza Pahlavi est intronisé empereur à la place de son père. Les Américains envoient des équipes d’ingénieurs civils pour réorganiser les chemins de fer iraniens et parfaire une logistique qui mène du Golfe Persique à la Caspienne et de la Caspienne à la Volga pour alimenter en matériels américains l’armée soviétique aux abois depuis les coups de butoir qu’elle a pris en 1941 et pendant l’été 1942. La logistique transiranienne, organisée par les Américains, permettra de bloquer l’avance allemande en direction du Caucase méridional et des puits de pétrole azerbaïdjanais et en direction de Stalingrad, Astrakhan et la Caspienne. Mohammed Reza Shah va parier sur les Américains. Pourquoi ? Quel est son raisonnement en 1944-45 ? Les Américains ne sont pas des occupants militaires, contrairement aux Soviétiques et aux Britanniques. Ils n’ont pas de frontières communes avec l’Iran. Le jeune Shah craint surtout une annexion des provinces azerbaïdjanaises de l’Iran à l’Azerbaïdjan soviétique. Il craint aussi que les troupes soviétiques refuseront d’évacuer les rives caspiennes de l’Iran. Ensuite, il a peur de voir les Britanniques absorber le Baloutchistan iranien, le joindre à la province du même nom dans le Pakistan actuel, qui faisait partie, à l’époque, des possessions indiennes de la Couronne britannique.

L’Iran, en dépit de son occupation, connaît un boom économique pendant la seconde guerre mondiale, assorti d’un exode important de ruraux vers les villes. En 1942, Téhéran est secoué par des émeutes de la faim. Après la guerre, et avec la chute des productions militaires destinées aux Soviétiques et aux Alliés occidentaux, l’Iran doit affronter les problèmes posés par le trop-plein démographique urbain. Il le règle en distribuant à ces foules des grandes villes les dividendes du pétrole. En 1953, le Dr. Mossadegh, un nationaliste laïque, entend nationaliser les pétroles, toujours sous contrôle anglais, et rejeter l’inféodation de l’Iran aux Etats-Unis. Le Shah craint une alliance entre nationalistes et communistes, qui serait appuyée par l’URSS. Mais le clergé et les bazaris, les commerçants du Bazar de Téhéran, ne soutiennent pas le Dr. Mossadegh. Celui-ci est renversé par un putsch, soutenu par Washington et Londres. Toutefois, les questions soulevées par le Dr. Mossadegh en 1953, surtout la nécessité de nationaliser les pétroles et d’acquérir une autonomie énergétique, demeurent depuis lors les questions cruciales de la politique iranienne : elles seront au centre de la polémique contre le Shah ; elles sont au centre de la polémique entre l’américanosphère et Ahmadinedjad aujourd’hui.

La réforme agraire

Après le départ de Mossadegh, le Shah prend conscience de la nécessité d’une révolution sociale en Iran, une révolution qu’il voudra « blanche », c’est-à-dire téléguidée d’en haut, depuis l’empyrée du pouvoir impérial. Elle vise trois réformes essentielles : l’organisation d’un système éducatif moderne et performant (y compris pour les filles), détaché du clergé ; le droit de vote pour les femmes ; la réforme agraire. C’est la réforme agraire qui freinera le succès de la « révolution blanche ». La difficulté d’organiser une réforme agraire dans un pays comme l’Iran relève d’une donnée géographique incontournable : seulement 11% du sol iranien est cultivable ; or 22% de la population active (encore aujourd’hui) l’est dans l’agriculture. Avant la révolution blanche, lancée par le Shah, le système était latifundiste, constitué de grandes propriétés terriennes. Chacun, sur son lopin, produit pour sa famille, avec, éventuellement, un petit surplus. Ce système s’avère insuffisant pour nourrir correctement les masses urbaines : il faut importer des céréales américaines donc consentir à la dépendance alimentaire. Avec la réforme agraire, chaque paysan reçoit son lopin en pleine propriété. Les grands propriétaires sont dédommagés. Mais, à chacun de ces paysans devenu propriétaire, se pose un problème crucial : comment va-t-il financer l’achat de machines pour mettre en valeur ses nouvelles terres ? Pour beaucoup, c’est impossible. Un grand nombre de ces nouveaux petits propriétaires sont contraints à l’exode vers les villes, après avoir abandonné leur lopin. Une partie de cette masse est absorbée par l’industrie. Une autre partie reste sur le carreau. Les masses urbaines sont gonflées par ce nouvel afflux de population. Du coup, les dividendes pétroliers ne suffisent plus pour les nourrir. Le Shah aurait pu sortir de cette impasse en 1973, quand l’OPEP décida d’augmenter le prix du brut pour assurer le financement d’infrastructures dans les pays exportateurs de pétrole. C’est la raison pour laquelle il apporta son soutien à l’OPEP, majoritairement arabe, en dépit de la solidarité inflexible qu’il manifestait à l’égard des Etats-Unis. Cette option de l’empereur pour une solidarité entre pays producteurs de pétrole va définitivement lui aliéner Washington. Les relations n’étaient déjà plus au beau fixe depuis Kennedy, qui se méfiait des développements de l’armée iranienne, capable de devenir l’instrument d’une puissance régionale indélogeable et incontournable, surtout à proximité des puits de la péninsule arabique et à hauteur du Détroit d’Ormuz.

L’Axe énergétique Paris/Bonn/Téhéran

Pour le spécialiste suédois de la géopolitique pétrolière, William Engdahl, la colère américaine contre le Shah vient de la volonté du monarque 1) de doter son pays d’un programme nucléaire destiné non pas à l’Iran seul mais à tout l’espace circum-iranien, 2) de diversifier la dépendance iranienne vis-à-vis du pétrole et 3) de coopérer avec la France (l’uranium de Tricastin) et avec l’Allemagne (la compagnie KWU est appelée à construire deux réacteurs, avec, en sus, un financement complémentaire de 19 milliards de DM, consenti en 1977 pour la construction d’autres infrastructures). Cette coopération euro-iranienne n’allait pas en sens unique : les Iraniens investissaient en Allemagne (25% du capital de Krupp) et en France dans les entreprises gérant les technologies du nucléaire. Une Axe énergétique Paris-Bonn-Téhéran se mettait en place : voilà pourquoi il fallait éliminer le Shah, après avoir éliminé, par l’intermédiaire de la Bande à Baader, le président de la Dresdner Bank, Jürgen Ponto (assassiné le 31 juillet 1977), et le patron des patrons allemand, Hanns-Martin Schleyer, tous deux avocats d’une modification complète du système économique international, après que Nixon ait déclaré la non convertibilité du dollar en or. Ce double assassinat en Allemagne, faut-il le préciser, suit celui du Roi Fayçal d’Arabie, perpétré le 25 mars 1975 ; le monarque saoudien avait tenté de réorganiser l’OPEP, de concert avec le Shah, prouvant par là même que le système que préconisaient les deux hommes n’était pas belligène en dépit de l’hostilité ancestrale entre Arabes sunnites/wahhabites et Perses chiites. Washington, affolé face à la redistribution des cartes qui s’opérait sur la scène internationale, applique, via Kissinger, une politique intransigeante à l’endroit de ses alliés officiels, quasi une politique de collision frontale, prouvant que les « bonnes intentions » affichées par les Américains depuis la fin des années quarante n’étaient que des leurres propagandistes ; les alliés, qu’ils fussent d’anciens alliés ou d’anciens vaincus, demeuraient, dans le fond, des concurrents des Etats-Unis, donc des ennemis à abattre au moment opportun et non des alliés qu’une bienveillance américaine perpétuelle était toujours prompte à protéger, au nom de principes désintéressés.

La CIA parie sur Khomeiny

Pour recréer, au moins artificiellement, la confiance perdue dans les opinions publiques « alliées », pour retoucher ce tableau pessimiste, tissé de conflictualités réelles et résurgentes, en dépit des alliances officielles, il fallait inventer une nouvelle idéologie édulcorante : ce sera l’idéologie des « droits de l’homme », portée par le nouveau président des Etats-Unis, promu dans les médias en 1975 et intronisé en 1976 : Jimmy Carter, ancien cultivateur de cacahuètes en Géorgie. La diplomatie américaine évolue très rapidement dans les années 60 et 70 : elle est marquée par le passage de la diplomatie classique de Kissinger au temps de Nixon, à une diplomatie modifiée et axée sur la confrontation directe ou indirecte avec les alliés officiels de Washington puis à la diplomatie cartérienne des « droits de l’homme ». Dans ce contexte bouillonnant et tourbillonnant, la CIA est appelée à agir rapidement, avant que les alliés ne comprennent réellement ce qui arrive et se mettent au diapason. Elle va parier sur les mollahs iraniens parce qu’ils ne suggèrent aucun projet « moderniste », contrairement au Shah (ou au Roi Fayçal, en dépit des blocages potentiels de l’idéologie wahhabite). Le calcul des services américains est le suivant : si les mollahs n’ont pas de grands projets de modernisation, les dividendes pétroliers suffiront pour apaiser le pays et ses masses déclassées à la suite de l’échec (relatif) de la réforme agraire. Il n’y aura pas de programme nucléaire, donc aucune coopération future de réelle importance avec les puissances économiques européennes, qui demeureront dès lors inféodées aux Etats-Unis, sans risquer de faire cavaliers seuls. La CIA va donc créer le personnage de Khomeiny, le choisir comme figure privilégiée du bouleversement appelé à neutraliser l’Iran, à le plonger dans un marasme de longue durée, l’empêchant ainsi de devenir une puissance régionale qui compte.

Le programme de la « Révolution Blanche »

Qui est Khomeiny ? Avant toutes choses, il est un contestataire du quiétisme traditionnel adopté par les chiites depuis l’avènement des Qadjar et depuis la Conférence de Qom de 1949. Ce quiétisme va perdurer sans heurts jusqu’à la mort de l’Ayatollah Boruyerdi en 1961. Le quiétisme a été une période faste pour le clergé chiite : son autonomie était garantie par le principe de dualité et ses écoles, comme du reste tout le système scolaire iranien, vont se redresser dans les années 50. En 1959, quand le Shah annonce qu’il va introduire le vote des femmes et amorcer la réforme agraire, le clergé n’appelle nullement à manifester, alors que les thèmes étaient sensibles, susceptibles de provoquer une vigoureuse contestation de nature religieuse. En 1961, une fois l’Ayatollah Boruyerdi disparu, le Shah annonce le programme entier de sa « révolution blanche », que le peuple pourra accepter après référendum, prévu pour le 26 janvier 1963. Ce programme comprenait :

◊ La réforme agraire ;

◊ La nationalisation des forêts ;

◊ La privatisation des entreprises nationales ;

◊ La participation et l’intéressement des travailleurs (projet calqué sur les projets gaulliens) ;

◊ La réforme électorale ;

◊ La création d’un « corps d’alphabétisation ».

Mais simultanément à l’annonce de cet ambitieux programme de modernisation de l’Iran, le Shah traite les clercs de « parasites », de « réactionnaires noirs » et d’ « animaux impurs ». En substance, il déclare : « Nous en avons assez des parasites sociaux et politiques ; j’abhorre la ‘réaction noire’ encore plus que la ‘destruction rouge’ ». Ces paroles fortes sanctionnent la rupture entre le pouvoir royal/impérial et le clergé.

L’engrenage

En 1962, Khomeiny avait déjà tenu quelques discours incendiaires contre le droit de vote des femmes. En janvier 1963, à la veille du référendum qui doit légitimer le programme de la « révolution blanche », il déclare s’opposer à la réforme agraire, alors que le clergé ne l’avait jamais rejetée auparavant. Pourquoi cette nouvelle hostilité ? Parce que Khomeiny estime que cette réforme touche aussi les terres détenues par les fondations religieuses. En mars 1963, les étudiants en théologie manifestent à Qom, à l’instigation de Khomeiny. La répression est dure. Le 3 juin 1963, c’est le jour de l’Achura dans la tradition chiite. C’est une fête de première importance chez les chiites duodécimains ; elle consiste en une procession en souvenir de l’assassinat du troisième Imam Hussain sur ordre du Calife sunnite Yazid, en 680 à Kerbala (Irak actuel). Pour expliquer de manière succincte l’importance à la fois religieuse et politique de l’Achura, disons que chaque croyant doit promettre, ce jour-là, de « prendre la place d’Hussain, de voler à son secours », contre l’injustice commise par Yazid. Sont des « Yazids » tous ceux qui enfreignent les lois de l’islam et commettent l’injustice. Dans un tel contexte religieux, le Shah était devenu un « Yazid ». Le 3 juin 1963, donc, jour de l’Achura, Khomeiny tonne un discours incendiaire qui conduit immédiatement à son arrestation. Celle-ci déclenche des manifestations dans toutes les villes d’Iran, orchestrées par les « bazaris », les commerçants des bazars. Troubles et répression s’ensuivent, contraignant Khomeiny à prendre le chemin de l’exil en 1964. Ce chemin le conduira d’abord en Turquie, puis en Irak, où il s’installera à Najaf, près du tombeau d’Ali. Enfin, à Neauphle-le-Château en France, quand le pouvoir baathiste irakien, laïque et républicain, l’expulse par crainte d’une contagion en Irak même, au sein de la forte minorité chiite du Sud.

La « renaissance théologique » de Khomeiny