mercredi, 08 septembre 2010

Armin Mohler: Réflexions sur les thèses de Zeev Sternhell

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1986

Armin MOHLER:

Réflexions sur les thèses de Zeev Sternhell

Un livre, paru à Paris en 1983, a complètement bouleversé l'historiographie du fascisme. Ce livre porte le titre de: Ni droite ni gauche. L'idéologie du fascisme en France. Gros de 412 pages, il est publié par les éditions du Seuil, maison pourtant connue pour ses tendances de gauche.

Un livre, paru à Paris en 1983, a complètement bouleversé l'historiographie du fascisme. Ce livre porte le titre de: Ni droite ni gauche. L'idéologie du fascisme en France. Gros de 412 pages, il est publié par les éditions du Seuil, maison pourtant connue pour ses tendances de gauche.

L'auteur, Zeev Sternhell, professeur de politologie à l'Université Hébraïque de Jérusalem, est né en Pologne en 1935. Il est actuellement le Directeur du "Centre d'Etudes Européennes" et, peu avant la parution de Ni droite ni gauche, il avait fondé le Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Civilisation Française.

Son livre est très dense. Il abonde en outre de répétitions car, ce qui importe pour Sternhell, homme au tempérament fougueux, c'est d'inculquer au lecteur certains jugements inhabituels. Mais il serait erroné de lui reprocher l'emploi de "concepts vagues". A l'opposé du spécialiste jusqu'ici accrédité de l'étude du fascisme, Ernst Nolte, Sternhell n'a pas reçu de formation philosophique. Il est un authentique historien qui se préoccupe de recenser le passé. Pour lui, chaque réalité historique est "irisable", on ne peut la ramener à un seul concept, il faut en considérer les diverses facettes. Dès lors, contrairement à Nolte, Sternhell ne construit pas un schéma abstrait du fascisme, dans lequel il conviendra d'enserrer ensuite les phénomènes concrets. Il renvoie de préférence ces phénomènes à toute une variété de concepts qu'il puise toutefois dans le vocabulaire politique traditionnel, afin de les cerner et de les localiser.

S'il entre dans notre propos de résumer ici un ouvrage aussi complexe, notre exposé ne pourra cependant pas remplacer la lecture de ce livre. Il en est plutôt l'introduction.

1. Qui est Zeev Sternhell?

1.1. Indubitablement, il est un authentique homme de gauche. Le journal Le Monde (14.1.1983) déclare à son sujet: Sternhell entra en mai 1977, après la victoire électorale de Begin et la chute du Parti Travailliste, dans la vie politique israëlienne. Il créa le Club 77, un rassemblement d'intellectuels de l'aile d'extrême-gauche du Parti Travailliste. Ce Club s'engagea dans une politique de modération envers le monde arabe et milita pour l'évacuation de la Cisjordanie; en matière de politique interne, il chercha à favoriser une politique aussi "socialiste" que possible, c'est-à-dire accordant le maximum d'égalité. Au sein du Parti Travailliste, Sternhell fait partie d'une minorité, tout en étant membre du Comité Exécutif".

1.2. Sternhell est un "gramsciste". A l'instar de toute la gauche revendicatrice et contestatrice de sa génération, il s'est libéré de l'orthodoxie marxiste. Il rejette expressément la conception matérialiste de l'histoire (pp.18-19).

A la suite de Gramsci (et a fortiori de l'inspirateur de ce communiste italien, Georges Sorel), Sternhell se rallie à la conception historiographico-philosophique qui veut que les idées ne soient pas le reflet des réalités, mais l'inverse.

1.3. Le point de départ de la démarche de Sternhell: le révisionnisme. Le fait que Sternhell se soit consacré à l'étude du fascisme s'explique sans aucun doute par son intérêt pour la biographie des révisionnistes, ceux qui ont tenté de changer et de réformer le marxisme orthodoxe. De Ni droite ni gauche, il ressort que le révisionnisme de "droite" (p.35) ou révisionnisme "libéral" (p.81), qui mène à des alliances et des compromissions avec le libéralisme bourgeois et qu'incarne un Eduard Bernstein (en France, Jaurès) fascine moins Sternhell que le révisionnisme de "gauche" (p.290), mouvement amorcé par Sorel et les syndicalistes révolutionnaires qui refusaient les "ramollissements" du socialisme et passèrent ultérieurement au fascisme. Sternhell s'intéresse en particulier à un nouveau courant socialiste d'alors qui, dépassant l'opposition Sorel/Bernstein, vit le jour au lendemain de la Grande Guerre: le révisionnisme "planiste" ou "technocratique" (p.36) du socialiste belge Henri De Man et du néo-socialiste français Marcel Déat. Ce révisionnisme-là aboutit directement au fascisme.

1.4. Sternhell contre le fascisme de salon. L'orientation "socialiste", qui sous-tend l'étude de Sternhell sur la problématique du fascisme, se traduit par le peu d'intérêt marqué pour les formes de fascismes philosophiques ou littéraires. Trait caractéristique: Sternhell ne mentionne nulle part les deux écrivains les plus importants appartenant au fascisme, Céline et Rebatet. Et Sternhell néglige encore d'autres aspects du fascisme de salon, du fascisme des penseurs "qui finissent leur vie en habit vert" (p.22). Vu les multiples facettes du fascisme français (et européen)(p.21), Sternhell s'adjuge le droit de poser une analyse pars pro toto: il prétend se consacrer en ordre principal à l'étude de secteurs négligés jusqu'ici (p.9).

2. La France, modèle du fascisme?

2.1. Pourquoi la France? Le livre de Sternhell veut développer une définition du "fascisme" en se basant sur l'exemple français. Cette intention peut étonner. La France, en effet, si l'on excepte l'intermède de l'occupation allemande, n'a jamais connu un régime qualifiable de "fasciste". L'Italie, l'Allemagne voire l'Espagne seraient à cet égard de meilleurs exemples. Mais Sternhell, nous allons le voir, déploie de très sérieux arguments pour justifier son choix.

2.2. Les études antérieures de Sternhell. Ces arguments, pour nous, ne sauraient se déduire des travaux antérieurs de Sternhell, qui portaient tous sur la France. Dès le départ, il orienta son attention vers le fascisme, même s'il l'on peut supposer qu'un changement de perspective aurait pu se produire et lui faire choisir un autre territoire de recherches. Ce que Sternhell découvrit très tôt dans ces secteurs délaissés par la recherche qu'il se trouvait sur la bonne voie. Deux livres aussi copieux avait précédé Ni gauche ni droite. Le premier s'intitulait Maurice Barrès et le nationalisme français (1972). Le second, La droite révolutionnaire 1885-1914. Les origines françaises du fascisme (1978), traitait de la même époque historique, mais le grand thème de Sternhell, le fascisme, apparaissait pour la première fois dans le sous-titre. La recherche a imméditament considéré ces deux ouvrages comme des classiques. Les sujets de ces livres sont à la fois plus sectoriels et plus généraux que la thématique du troisième, que nous commentons ici. Dans Ni gauche ni droite, Sternhell cherche à forger un classification globale et détaillée du phénomène fasciste qu'il entend maîtriser conceptuellement.

2.3. La France a inventé le fascisme. Le premier argument de Sternhell, pour situer le champ de ses recherches en France, c'est que ce pays a vu naître le fascisme vingt ans avant les autres, notamment vers 1885 (p.41). Sternhell n'emploie qu'occasionnelle- ment le terme de "pré-fascisme" pour qualifier les événements entre 1885 et 1914 (p.21). Une figure comme celle de Maurice Barrès portait déjà en elle les germes de tout le fascisme ultérieur. Et quand j'ai énoncer la même hypothèse en 1958, je me suis heurté à une surprenante incompréhension de la part des experts français...

2.4. La France comme contre-modèle. Le second argument qu'avance Sternhell est plus complexe. Il contourne deux écueils. Parmi les grands pays de l'Europe continentale, la France est celui où la position dominante de l'idéologie et de la praxis politique du libéralisme a été la moins menacée, du moins jusqu'à la défaite militaire de 1940 (p.41). Sternhell souligne (p.42) le fait que la révolution libérale la plus importante et la plus exemplaire de l'histoire s'est déroulée dans ce pays et attire notre attention sur les phénomènes du "consensus républicain" (p.43) et du "consensus centriste" (p.52) qui sont les clés de voûte de l'histoire française contemporaine. C'est précisément à cause de ces inébranlables consensus que Sternhell opte pour la France comme champ d'investigation. Car le fascisme, en France, n'est jamais parvenu au pouvoir (p.293) et, écrit Sternhell, "le fascisme n'y a jamais dépassé le stade de la théorie et n'a jamais souffert des compromissions inévitables qui faussent toujours d'une façon ou d'une autre l'idéologie officielle d'un régime. Ainsi on pénètre sa signification profonde et, en saisissant l'idéologie fasciste à ses origines, dans son processus d'incubation, on aboutit à une perception plus fidèle des mentalités et des comportements. Et on comprend mieux, semble-t-il, la complexité des situations et l'ambiguïté des attitudes qui font le tissu des années trente". C'est là, de toute évidence, un principe heuristique, dérivé d'une option radicalement gramsciste qui pose le primat des idées et réfute celui des contraintes factuelles.

3. Les problèmes de "périodisation"

3.1. Impossibilité de poser des datations exactes. Comme doit le faire tout véritable historien, Sternhell fait varier légèrement les dates. Mis à part pour les événements ponctuels, il n'est pas aisé de fournir des dates précises, bien délimitées dans le temps, pour désigner l'émergeance ou l'assomption d'un courant d'idées politiques. C'est pourquoi Sternhell examine le phénomène "fasciste" dans l'espace d'un demi-siècle.

3.2. Continuité entre 1885 et 1940. Fait essentiel pour Sternhell: cette période est "dans l'histoire de l'Europe, une période véritablement révolutionnai- re". Et il poursuit: "En moins d'un demi-siècle, les réalités sociales, le mode de vie, le niveau technologique et, à beaucoup d'égards, la vision que se font les hommes d'eux-mêmes changent plus profondément qu'à aucun autre moment de l'histoire moderne" (p.45). Dès lors, cette période forme une unité, si toutefois l'on met entre parenthèses les quatre années de la Grande Guerre (pp.19 et 290). Et Sternhell l'écrit expressément: "Au cours de ce demi-siècle, les problèmes de fond n'ont guère varié" (p.60).

3.3. Trois générations. Bien qu'il soit conscient de cette continuité, Sternhell procède cenpendant à des subdivisions dans le temps; ainsi, par exemple, quand il parle des "fascistes de 1913" comme des fascistes d'un type particulier. Il distingue trois générations de fascistes (cf. pp. 30, 52 et 60): d'abord les boulangistes et les anti-dreyfusards de la fin des années 80; ensuite, avant 1914, ceux de la "deuxième génération", celle du mouvement des "Jaunes" dans le monde ouvrier et de l'Action Française de Maurras, qui atteint alors son apogée; en finale, il évoque, comme troisième génération, le "fascisme d'après-guerre".

3.4. Le poids d'une époque. Il est à remarquer que Sternhell accorde nettement plus de poids aux premières décennies de l'époque qu'il étudie. Pour lui, sur le plan qualitatif, les années qui précèdent la Grande Guerre revêtent davantage d'importance que les décennies qui les suivirent car, dans cette avant-guerre, tout ce qui est essentiel dans l'élaboration du fascisme doctrinal a été dit et mis en œuvre.

4. Prolégomènes du fascisme

4.1. Refus de prendre en considération les groupuscules excentriques. Sternhell s'intéresse aux "propagateurs d'idées". Il ne ressent aucune envie de perdre son temps à étudier ce fascisme folklorique de quelques illuminés qui jouent aux brigands, fascisme caricatural dont les médias font leurs choux gras. Il n'a que mépris pour ceux qui axent leurs recherches sur ce type de phénomènes marginaux (p.9): "A l'époque déjà, quand un groupe de la Solidarité française se fait photographier à l'entraînement au pistolet, toute la presse de gauche en parle pendant des semaines: un quelconque défilé de quelques dizaines de "chemises bleues" soulève alors beaucoup plus d'intérêt que le patient travail de sape d'un Thierry Maulnier ou d'un Bertrand de Jouvenel...".

4.2. Le fascisme, une idéologie comme les autres. Sternhell parle de la "banalité du fascisme" (p.296): "Dans les années trente, le fascisme constitue une idéologie politique comme les autres, une option politique légitime, un état d'esprit assez courant, bien au-delà des cercles restreints qui assument leur identité fasciste...". Selon Sternhell, le fascisme était "un phénomène possédant un degré propre d'autonomie, d'indépendance intellectuelle" (p.16). Il s'élève contre "le refus fondamental de voir dans le fascisme autre chose qu'un accident de l'histoire européenne" (p.18). Pour Sternhell donc, c'est une erreur de ne considérer le fascisme que comme "une simple aberration, un accident, sinon un accès de folie collective..." (p.18). A la fin de son ouvrage (p.296), Sternhell nous met en garde contre ceux qui propagent l'opinion que les fascistes n'étaient que des "marginaux". Nombreux sont les "fascistes" qui ont été jugés, par leurs contemporains, comme les "plus brillants représentants de leur génération" (Luchaire, Bergery, Marion, de Jouvenel).

4.3. Les courroies de transmission. "L'idéologie fasciste constitue, en France, un phénomène de loin plus diffus que le cadre restreint et finalement peu important des adhérents aux groupuscules qui s'affublent de ce titre" (p.310). Deux pages plus loin, Sternhell explique comment il s'est fait que "l'idée fasciste" ait pu se propager dans un milieu si prêt à recevoir son message: "Les fascistes purs furent toujours peu nombreux et leurs forces dispersées. Leur influence véritable s'exercera par une contribution continue à la cristallisation d'un certain climat intellectuel; par le jeu des courroies de transmissions secondaires: des hommes, des mouvements, des revues, des cercles d'études,..." (p.312).

4.4. Difficulté de situer sociologiquement le fascisme. Sternhell insiste sur le fait que le fascisme "prolifère aussi bien dans les grands centres industriels de l'Europe occidentale que dans les pays sous-développés d'Europe de l'Est" (p.17). Et il aime se moquer de ceux qui croient pouvoir ranger le fascisme dans des catégories sociales bien déterminées. Il est significatif que Sternhell attire notre attention sur une constante de l'histoire des fascismes: "le glissement à droite d'éléments socialement avancés mais fondamentalement opposés à la démocratie libérale" (p.29). Si cette remarque se vérifie, elle s'opposera à toutes les tentatives de rattacher l'idéologie fasciste à des groupes sociaux trop bien définis.

4.5. Pour expliquer le fascisme: ni crises économiques ni guerres. Ce qui m'a frappé aussi chez Sternhell, c'est l'insistance qu'il met à montrer la relative indépendance du fascisme vis-à-vis de la conjoncture (pp.18 et 290). Il ne croit pas que la naissance du fascisme soit due à la pression de crises économiques et, assez étonnamment, estime que la première Guerre mondiale (ou tout autre conflit) a eu peu d'influence sur l'émergence du phénomène. En ce sens, Sternhell s'oppose à la majorité des experts ès-fascisme (pp.96 et 101). C'est dans cette thèse, précisément, que se manifeste clairement l'option "gramsciste" de Sternhell, nonobstant le fait que jamais le nom de Gramsci n'apparaît dans l'œuvre du professeur israëlien. Sternhell ne prend les "crises" au sérieux que lorsqu'il s'agit de crises morales, de crises des valeurs ou de crise globale, affectant une civilisation dans son ensemble.

4.6. "Auschwitz" en tant qu'argument-massue n'apparaît nulle part. Sternhell fait preuve d'une étonnante objectivité, ce qui est particulièrement rare dans les études sur le fascisme. Mais une telle attitude semble apparemment plus facile à adopter en Israël qu'à New York ou à Zurich. Ainsi, Sternhell n'hésite pas à reconnaître au fascisme "une certaine fraîcheur contestataire, une certaine saveur de jeunesse" (p.80). Il renonce à toute pédagogie moralisatrice. Mais il est très conscient du "problème de la mémoire", mémoire réprimée et refoulée; il l'évoquera notamment à propos de certaines figures au passé fasciste ou fascisant qui, après 1945, ont opté pour la réinsertion en se faisant les porte-paroles du libéralisme: Bertrand de Jouvenel (p.11), Thierry Maulnier (p.12) et surtout le philosophe du personnalisme, fondateur de la revue Esprit , Emmanuel Mounier (pp 299 à 310).

5. La formule du fascisme chez Sternhell

5.1. Les carences du libéralisme et du marxisme. Après cette introduction, nous sommes désormais en mesure d'expliciter l'alchimie du fascisme selon Sternhell. Pour cet historien israëlien, le fascisme s'explique en fonction d'un préliminaire historique, sans lequel il serait incompréhensible: l'incapacité du libéralisme bourgeois et du marxisme à assumer les tâches imposées par le XXème siècle.Cette incapacité constitue une carence globale, affectant toute notre civilisation, notamment toutes les institutions, les idéologies, les convictions qu'elle doit au XVIIIème, siècle du rationalisme et du mécanicisme bourgeois. Libéralisme et marxisme sont pour Sternhell les deux faces d'une même médaille. Inlassablement, il souligne que la crise de l'ordre libéral a précédé le fascisme, que cette crise a créé un vide où le fascisme a pu se constituer. Fallait-il nécessairement que ce fascisme advienne? Sternhell ne se prononce pas, mais toute sa démonstration suggère que cette nécessité était inéluctable.

5.2. Révisionnistes de gauche et nationalistes déçus. Généralement, pour expliquer la naissance du fascisme, on évoque la présence préalable d'un nationalisme particulièrement radical et exacerbé. Sternhell, lui, trouve cette explication absurde. D'après le modèle explicatif qu'il nous suggère, l'origine du fascisme s'explique bien davantage par le fait qu'aux extrémités, tant à gauche qu'à droite, du spectre politique, des éléments se sont détachés pour se retrouver en dehors de ce spectre et former un troisième et nouvel élément qui n'est plus ni de gauche ni de droite. Dans la genèse du fascisme, Sternhell n'aperçoit aucun apport appréciable en provenance du centre libéral. D'après lui, le fascisme résulte de la collusion de radicaux de gauche, qui n'admettent pas les compromis des modérés de leur univers politique avec le centre mou libéral, et de radicaux de droite. Le fascisme est, par suite, un amalgame de désillusionnés de gauche et de désillusionnés de droite, de "révisionnistes" de gauche et de droite. Ce qui paraît important aux yeux de Sternhell, c'est que le fascisme se situe hors du réseau traditionnel gauche/centre/droite. Dans l'optique des fascistes, le capitalisme libéral et le socialisme marxiste ne s'affrontent qu'en apparence. En réalité, ils sont les deux faces d'une même médaille. L'opposition entre la "gauche" et la "droite" doit disparaître, afin qu'hommes de gauche et hommes de droite ne soient plus exploités comme chiens de garde des intérêts de la bourgeoisie libérale (p.33). C'est pourquoi la fin du XIXème siècle voit apparaître de plus en plus de notions apparemment paradoxales qui indiquent une fusion des oppositions en vigueur jusqu'alors. L'exemple le plus connu de cette fusion est la formule interchangeable: nationalisme social / socialisme national. Sternhell (p.291) insiste sur la volonté d'aller "au-delà", comme caractéristique du climat fasciste. Le terme "au-delà" se retrouve dans les titres de nombreux manifestes fascistes ou préfascistes: "Au-delà du nationalisme" (Thierry Maulnier), "Au-delà du marxisme" (Henri De Man), "Au-delà du capitalisme et du socialisme" (Arturo Labriola), "Au-delà de la démocratie" (Hubert Lagardelle). Ce dernier titre nous rappelle que le concept de "démocratie" recouvrait le concept de "libéralisme" jusque tard dans le XXème siècle. Chez Sternhell également, le concept de "capitalisme libéral" alterne avec "démocratie capitaliste" (p.27).

5.3. L'anti-ploutocratisme. L'homme de gauche qu'est Sternhell prend les manifestations sociales-révolutionnaires du fascisme plus au sérieux que la plupart des autres analystes, historiens et sociologues de son camp. Si Sternhell avait entrepris une étude plus poussée des courants philosophiques et littéraires de la fin du XIXème, il aurait découvert que la haine envers la "domination de l'argent", envers la ploutocratie, participait d'un vaste courant à l'époque, courant qui débordait largement le camp socialiste. Cette répulsion à l'encontre de la ploutocratie a été, bien sûr, un ferment très actif dans la gestation du fascisme. De nombreux groupes fascistes s'aperçurent que l'antisémitisme constituait une vulgarisation de cette répugnance, apte à ébranler les masses. L'antisémitisme, ainsi, offrait la possibilité de fusionner le double front fasciste, dirigé simultanément contre le libéralisme bourgeois et le socialisme marxiste, en une unique représentation de l'ennemi. Parallèlement, cette hostilité envers la ploutocratie pré-programmait très naturellement le conflit qui allait opposer fascistes et conservateurs.

5.4. La longue lutte entre conservateurs et fascistes. Vu la définition du fascisme qu'esquisse Sternhell, il n'est guère étonnant qu'il parle d'une "longue lutte entre la droite et le fascisme" (p.20) comme d'une caractéristique bien distincte, quoiqu'aujourd'hui méconnue, de l'époque et des situations qu'il décrit. Et il remarque: "Il en est d'ailleurs ainsi partout en Europe: les fascistes ne parviennent jamais à ébranler véritablement les assises de l'ordre bourgeois. A Paris comme à Vichy, à Rome comme à Vienne, à Bucarest, à Londres, à Oslo ou à Madrid, les conservateurs savent parfaitement bien ce qui les sépare des fascistes et ils ne sont pas dupes d'une propagande visant à les assimiler" (p.20). Aussi Sternhell s'oppose-t-il (p.40) clairement à la classification conventionnelle de la droite française, opérée par René Rémond, qui l'avait répartie en trois camps: les ultras, les libéraux-conservateurs et les bonapartistes. Il n'y a, en fait, jamais eu que deux camps de droite, les libéraux et les conservateurs, auxquels se sont opposés les révolutionnaires, les dissidents et les contestataires.

5.5. A la fois révolutionnaires et modernes. Avec ces deux termes, utilisés par Sternhell pour désigner le fascisme, l'historien israëlien a choqué ses collègues politologues. Pour lui, en effet, le fascisme est un phénomène réellement révolutionnaire et résolument moderne. "Une idéologie conçue comme l'antithèse du libéralisme et de l'individualisme est une idéologie révolutionnaire". Plus loin (p.35), Sternhell expose l'idée, d'après lui typiquement fasciste, selon laquelle le facteur révolutionnaire qui, en finale, annihile la démocratie libérale est non pas le prolétariat, mais la nation. Et il ajoute: "C'est ainsi que la nation devient l'agent privilégié de la révolution" (p.35). Les passages évoquant le modernisme du fascisme sont tout aussi surprenants. A propos d'un de ces passages (p.294), on pourrait remarquer que cette attribution de modernisme ne concerne que les fascismes italien et français:"Car le fascisme possède un côté moderniste très développé qui contribue à creuser le fossé avec le vieux monde conservateur. Un poème de Marinetti, une œuvre de Le Corbusier sont immédiatement adoptés par les fascistes, car, mieux qu'une dissertation littéraire, ils symbolisent tout ce qui sépare l'avenir révolutionnaire du passé bourgeois". Un autre passage s'adresse clairement au fascisme dans son ensemble: "L'histoire du fascisme est donc à beaucoup d'égard l'histoire d'une volonté de modernisation, de rajeunissement et d'adaptation de systèmes et de théories politiques hérités du siècle précédent aux nécessités et impératifs du monde moderne. Conséquence d'une crise générale dont les symptômes apparaissent clairement dès la fin du siècle dernier, le fascisme se structure à travers toute l'Europe. Les fascistes sont tous parfaitement convaincus du caractère universel du courant qui les guide, et leur confiance dans l'avenir est dès lors inébranlable".

6. Eléments particuliers de l'idéologie fasciste

6.1. L'anti-matérialisme. Puisque, pour Zeev Sternhell, le fascisme n'est pas simplement le produit d'une mode politique, mais une doctrine, il va lui attribuer certains contenus intellectuels. Mais comme ces contenus intellectuels se retrouvent également en dehors du fascisme, ce qui constitue concrètement le fascisme, c'est une concentration d'éléments souvent très hétérogènes en une unité efficace. Citons les principaux éléments de cette synthèse. Sternhelle met principalement l'accent sur l'anti-matérialisme (pp. 291 & 293): "Cette idéologie constitue avant tout un refus du matérialisme, c'est-à-dire de l'essentiel de l'héritage intellectuel sur lequel vit l'Europe depuis le XVIIème siècle. C'est bien cette révolte contre le matérialisme qui permet la convergence du nationalisme antilibéral et antibourgeois et de cette variante du socialisme qui, tout en rejetant le marxisme, reste révolutionnaire...Tout anti-matérialisme n'est pas fascisme, mais le fascisme constitue une variété d'anti-matérialisme et canalise tous les courants essentiels de l'anti-matérialisme du XXème siècle...". Sternhell cite également les autres éléments de l'héritage auquel s'oppose le fascisme: le rationalisme, l'individualisme, l'utilitarisme, le positivisme (p.40). Cette opposition indique que cet anti-matérialisme est dirigé contre toute hypothèse qui voudrait que l'homme soit conditionné par des données économiques. C'est quand Sternhell parle de la psychologie que l'on aperçoit le plus clairement cette opposition. Ainsi, il relève (p. 294) que les "moralistes" Sorel, Berth et Michels "rejettent le matérialisme historique qu'ils remplacent par une explication d'ordre psychologique". "Finalement", poursuit Sternhell, "ils aboutissent à un socialisme dont les rapports avec le prolétariat cessent d'être essentiels".Et il insiste: "Le socialisme commence ainsi, dès le début du siècle, à s'élargir pour devenir un socialisme pour tous, un socialisme pour la collectivité dans son ensemble,..." (p. 295). Plus explicite encore est un passage relatif au révisionnisme de Henri De Man, qui, lui, cherche la cause première de la lutte des classes "moins dans des oppositions d'ordre économique que dans des oppositions d'ordre psychologique".

6.2. Les déterminations. Il serait pourtant faux d'affirmer que, pour le fascisme, l'homme ne subit aucune espèce de détermination. Pour les intellectuels fascistes, ces déterminations ne sont tout simplement pas de nature "mécanique"; entendons par là, de nature "économique". Comme l'indique Sternhell, le fasciste ne considère pas l'homme comme un individu isolé, mais comme un être soumis à des contraintes d'ordres historique, psychologique et biologique. De là, la vision fasciste de la nation et du socialisme. La nation ne peut dès lors qu'être comprise comme "la grande force montante, dans toutes ses classes rassemblées" (p. 32). Quant au socialisme, le fasciste ne peut se le représenter que comme un "socialisme pour tous", un "socialisme éternel", un "socialisme pédagogique", un "socialisme de toujours", bref un socialisme qui ne se trouve plus lié à une structure sociale déterminée (Cf. pp. 32 & 295).

6.3. Le pessimisme. Sternhell considère comme traits les plus caractéristiques du fascisme "sa vision de l'homme comme mu par des forces inconscientes, sa conception pessimiste de l'immuabilité de la nature humaine, facteurs qui mènent à une saisie statique de l'histoire: étant donné que les motivations psychologiques restent les mêmes, la conduite de l'homme ne se modifie jamais". Pour appuyer cette considération, Sternhell cite la définition du pessimisme selon Sorel: "cette doctrine sans laquelle rien de très haut ne s'est fait dans le monde" (p. 93). Cette définition rappelle en quoi consiste le véritable paradoxe de l'existentialité selon les conservateurs: la perception qu'a l'homme de ses limites ne le paralyse pas, mais l'incite à l'action. L'optimisme, au contraire, en surestimant les potentialités de l'homme, semble laisser celui-ci s'enfoncer sans cesse dans l'apathie.

6.4. Volontarisme et décadence. Sternhell, qui n'est pas philosophe mais historien, n'est nullement conscient de ce "paradoxe du conservateur". Il constate simplement la présence, dans les fascismes, d'une "énergie tendue" (p. 50) et signale sans cesse cette volonté fasciste de dominer le destin (pp. 65 & 294). Sternhell constate que le problème de la décadence inquiète le fasciste au plus haut point. C'est la raison pour laquelle celui-ci veut créer un "homme nouveau", un homme porteur des vertus classiques anti-bourgeoises, des vertus héroïques, un homme à l'énergie toujours en éveil, qui a le sens du devoir et du sacrifice. Le souci de la décadence aboutit à l'acceptation de la primauté de la communauté sur l'individu. La qualité suprême, pour un fasciste, c'est d'avoir la foi dans la force de la volonté, d'une volonté capable de donner forme au monde de la matière et de briser sa résistance. Sternhell se livre à de pareilles constatations jusqu'à la dernière ligne de son ouvrage; ainsi, à la page 312: "Dans un monde en détresse, le fascisme apparaît aisément comme une volonté héroïque de dominer, une fois encore, la matière, de dompter, par un déploiement d'énergie, non seulement les forces de la nature, mais aussi celles de l'économie et de la société".

6.5. La question de la vérité. D'une part, le pessimisme; d'autre part, le volontarisme. Pour une pensée logique, ce ne pourrait être là qu'un paradoxe. Mais le fascisme se pose-t-il la question de la vérité? Voyons ce que Sternhell déclare à propos de l'un des "pères fondateurs" du fascisme: "Pour un Barrès par exemple, il ne s'agit plus de savoir quelle doctrine est juste, mais quelle force permet d'agir et de vaincre" (p. 50). Comme preuve du fait que le fascisme ne juge pas une doctrine selon sa "vérité", mais selon son utilité, Sternhell cite Sorel au sujet des "mythes" qui, pour l'auteur des Réflexions sur la violence, constituent le moteur de toute action: "...les mythes sont des "systèmes d'images" que l'on ne peut décomposer en leurs éléments, qu'il faut prendre en bloc comme des forces historiques... Quand on se place sur le terrain des mythes, on est à l'abri de toute réfutation..." (pp. 93 & 94).

En résumé...

Nous n'avons pu recenser le livre de Sternhell que dans ses lignes fondamentales. Nous avons dû négliger bien des points importants, tels son allusion à la "nouvelle liturgie" comme partie intégrante du fascisme (p. 51), à son anti-américanisme latent (même avant 1914) (p. 290); nous n'avons pas approfondi sa remarque signalant que, pour le fascisme, la lutte contre le libéralisme intérieur a toujours été plus importante que la lutte menée contre celui-ci pas certains dictateurs... (p. 34). En tant que recenseur, je me permets deux remarques, pouvant s'avérer utiles pour le lecteur allemand. D'abord, l'Allemagne n'est que peu évoquée chez Sternhell. En fait de bibliographie allemande, il ne cite que les livres de Nolte traduits en français; on peut dès lors supposer qu'il ne maîtrise pas la langue de Goethe. Ma seconde remarquer sera de rappeler au lecteur allemand ma tentative de redonner une consistance au concept de "fascisme", en le limitant à un certain nombre de phénomènes historiques (Cf. Der faschistische Stil, 1973; trad.franç.: Le "style" fasciste, in Nouvelle Ecole, n°42, été 1985). Sternhell, pour sa part, a donné au terme "fascisme" une ampleur énorme. Son effort est justifiable, dans la mesure où sa vaste définition du "fascisme", au fond, correspond à ce que je désignais sous l'étiquette de "révolution conservatrice". Bref, on peut dire du livre de Sternhell qu'il a envoyé au rebut la plupart des travaux consacrés jusqu'ici à l'étude du fascisme...

Armin MOHLER.

(recension tirée de la revue Criticón, Munich, n°76, mars-avril 1983; traduction française d'Elfrieda Popelier).

00:05 Publié dans Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politique, sciences politiques, politologie, fascisme, france, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 29 août 2010

Jean Mabire: La maîtrise des mers

La maîtrise des mers

L’Angleterre l’avait compris. La possession de colonies et la liaison avec l’Amérique supposent la maîtrise des mers, donc une puissante marine. Avec ses Normands, ses Bretons ou ses Basques, la France ne manquait pas de marins. Mais les marins ne font pas une marine.

L’Angleterre l’avait compris. La possession de colonies et la liaison avec l’Amérique supposent la maîtrise des mers, donc une puissante marine. Avec ses Normands, ses Bretons ou ses Basques, la France ne manquait pas de marins. Mais les marins ne font pas une marine.

La traversée de l’Atlantique pour rejoindre “les Amériques” fut longtemps une grande aventure. Les histoires de la marine, en privilégiant la Royale, c’est-à-dire la flotte de guerre, restent assez lacunaires – une fois passée la période des grandes explorations – sur les bâtiments armés pour le commerce ou la pêche. Pourtant l’épopée de Terre-Neuve est demeurée très présente dans l’imaginaire des gens de nos côtes jusqu’au début de ce siècle.

Pour se rendre outre-Atlantique, il fallait donc des bâtiments, des capitaines, des équipages.

Une fois les grandes lignes maritimes inaugurées, un mouvement continuel de navires devait amener sur les terres du Nouveau Monde des soldats, des missionnaires, des négociants et aussi des émigrants, hommes et femmes.

L’histoire océanique de la France américaine est étroitement liée à l’évolution de ce qu’on appellera un jour notre empire colonial, dont les possessions canadiennes ou acadiennes sont sans doute moins pittoresques que les multiples comptoirs antillais, avec leur arrière-plan de flibuste, de violence et de plaisirs.

L’époque des grandes explorations, qui va tant marquer le XVI siècle européen, voit la France occuper une place singulière. Elle arrive après les Espagnols, certes, mais elle précède les Britanniques et les Hollandais. Sur la façade maritime du royaume, de Dieppe à Bayonne, on retrouve les héritiers de ces populations dont la naissance et l’activité sont étroitement liées au monde maritime: au nord, les Normands qui n’ont jamais coupé tout à fait les liens avec les Vikings; en proue avancée du continent, les Bretons qui se souviennent d’être arrivés outre-Manche; ensuite, au-delà de la Loire, vers le sud, les Poitevins, qui furent à la fois gens de terre et gens de mer, navigateurs et colonisateurs; enfin les Basques qui, même dans leurs expéditions lointaines, gardent quelque chose de mystérieux toujours lié à leur énigmatique identité.

Mais il n’est pas de tradition navale sans construction navale. Une flotte, ce n’est pas seulement le désir de l’aventure, appel irrésistible vers quelque inconnu situé au-delà de l’horizon. C’est aussi et c’est d’abord un chantier naval.

La technique prime et impose sa loi. Les historiens expliquent avant tout l’épopée viking par ces longs serpents à proue et poupe identiques et dont les bordés sont assemblés “à clin”. Ce sera une révolution du même genre – en sens exactement contraire – qui va imposer, dès la fin du XV, siècle, le bordage “à carvel”.

Quant au nombre de mâts, il passe d’un seul à deux et même, plus souvent, à trois. Un “château” à l’avant, un autre à l’arrière. Entre les deux, s’étagent les ponts où l’on trouve parfois des canons. La voilure se complique. On commence à jouer habilement d’une garde-robe fournie où voiles triangulaires et voiles carrées s’harmonisent pour régler l’allure de navires auxquels on demande, autant que possible, de remonter au vent, même si cela tient encore de l’acrobatie.

Quant au nombre de mâts, il passe d’un seul à deux et même, plus souvent, à trois. Un “château” à l’avant, un autre à l’arrière. Entre les deux, s’étagent les ponts où l’on trouve parfois des canons. La voilure se complique. On commence à jouer habilement d’une garde-robe fournie où voiles triangulaires et voiles carrées s’harmonisent pour régler l’allure de navires auxquels on demande, autant que possible, de remonter au vent, même si cela tient encore de l’acrobatie.

Ces navires du XVIe siècle, à l’heure des grandes navigations transocéaniques sont encore de petite taille. Armés pour la guerre, le commerce ou la pêche, ils ne dépassent guère une centaine de tonneaux. Peu à peu, ce tonnage va monter en puissance. On verra même au Havre-de-Grâce, fondé par François Ier à l’embouchure de la Seine, des vaisseaux de mille tonneaux et même davantage.

En remontant la Seine, on arrive à Rouen et on découvre, sur les berges du grand fleuve, un des plus singuliers hauts-lieux de la technique marine: le “Clos des galées” , chantier de construction à l’inlassable activité. Il s’agit de construire les bâtiments qui partiront des ports voisins de Fécamp ou de Honfleur pour tenter l’aventure au Nouveau Monde.

Quelques hectares de bois pour construire un navire

Les Bretons, bien entendu, ne sont pas en reste sur les Normands. Mais ils construisent et utilisent des bâtiments d’une taille généralement inférieure à ceux de leurs voisins d’outre-Couesnon. Ces navires y gagnent en maniabilité et un plus faible tirant d’eau va leur permettre de remonter profondément les fleuves américains sans crainte d’échouage. Après viendra l’emploi des canots, sur le modèle des légères embarcations indigènes.

Un chantier ce n’est pas seulement des scieries qui débitent les troncs abattus dans la région ou venus des pays du Nord, ce sont aussi des voileries, des corderies, des entrepôts, des magasins. A Rouen, le fameux Clos occupe toute une partie des berges de la Seine. En Bretagne, les chantiers se dispersent, au hasard des abers, en de petites entreprises vivantes et familiales où la tradition s’accompagne de ces multiples initiatives auxquelles se reconnaît la main du maître charpentier.

Tout cela coûte cher. D’où l’importance des armateurs qui constituent de véritables dynasties et qu’on verra, les poches pleines, s’intéresser à la course… comme au commerce du “bois d’ébène”.

Les écoles d’hydrographie, à commencer par celle de Dieppe, où enseigne le fameux abbé astronome Descellers, forment les pilotes à la navigation hauturière. La science de la navigation ne fait que s’affiner et arrive en renfort d’un sens marin que rien ne saurait remplacer. Du grand explorateur au moindre patron de pêche qui ose affronter l’océan, la qualité des maîtres des navires s’affirme.

Encore faut-il des équipages pour mener leurs bâtiments. Le recrutement obéit à certaines règles, souvent empiriques. Ainsi l’historien Philippe Bonnichon précise: “Un homme par tonneau, c’est un ordre de grandeur, variable du simple à la moitié et loin d’être une règle fixe. Mousses et novices embarquent jeunes, souvent avec des parents, pour se former, devenir mariniers et servir jusqu’à la cinquantaine. Communautés de famille et de paroisse se retrouvent à bord et, de retour, travaillent la terre après avoir bourlingué. Les salaires sont peu élevés, proportionnels à la compétence technique”.

Malgré les expéditions des Normands, des Bretons, des Poitevins ou des Basques, le royaume de France n’en reste pas moins une puissance terrienne, peu tournée vers la mer, malgré l’extraordinaire variété de ses côtes. C’est un handicap qui ne va guère cesser tout au long de son histoire.

La liaison avec l’Amérique suppose ce qu’on nommera un jour “la maîtrise des mers”. Faute d’être soutenues par une imposante flotte de guerre, bien des aventures coloniales sont vouées au dépérissement et à l’échec.

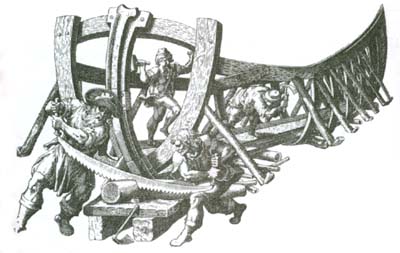

- Construction d’un navire pour la navigation en haute mer au XVIe siècle

Finalement, les périodes favorables aux entreprises maritimes d’envergure sont rares. On cite la première moitié du XVIe siècle, la première moitié du règne de Louis XIV, la fin du règne de Louis XV et le règne de Louis XVI.

Faute de soutien de l’État, les entreprises lointaines sont souvent individuelles ou pour le moins privées. D’où le rôle des fameuses “compagnies”. Mais que peut le commerce seul sans le renfort de la Royale et de ses canons?

Ce royaume qui tourne le dos à la mer et a toujours considéré comme “étrangers” les peuples maritimes qu’il devait subjuguer, à commencer par les Normands et les Bretons, eut la chance de posséder quelques grands hommes d’État qui comprirent que les rivages du nord-ouest de l’Hexagone n’étaient pas des limites mais au contraire des aires d’envol d’où allaient partir caravelles et vaisseaux. Trois grands noms: Richelieu, Colbert et Choiseul.

Au lendemain des guerres de religion, une patrie réconciliée pouvait renaître outre-mer. Sur la terre d’Amérique, la Nouvelle-France devenait plus vaste et plus jeune que celle du Vieux Monde. Ainsi vit-on les étendards fleur de lysés battre au Canada et en Acadie, aux Antilles ou en Guyane.

Techniciens dieppois, malouins et olonnais

Les grands ministres qui furent, de leur bureau continental, de véritables “seigneurs de la mer” n’hésitèrent pas à s’inspirer des expériences septentrionales en matière de construction navale. Des ingénieurs et des ouvriers furent même recrutés en Hollande et au Danemark, en Courlande ou en Suède.

Ces remarquables techniciens, aidés par le vieux savoir-faire des Dieppois, des Malouins ou des Olonnais amenèrent le bâtiment de ligne à une quasi-perfection technique. On n’avait pas vu une telle science nautique depuis les “esnèques” scandinaves du Haut Moyen Age!

Claude Farrère, qui fut aussi bon historien de la mer qu’il fut bon romancier, a laissé une belle description de la construction d’un vaisseau aux temps les plus splendides de la marine à voile.

“Un vaisseau, au temps de Louis XIV, est d’ores et déjà l’un des chefs-d’œuvre de l’industrie humaine. Voyons un peu ce qu’est un vaisseau. Cela peut mesurer quelque soixante ou soixante-dix mètres de long, sur quinze ou vingt mètres de large. Cela déplace de mille à cinq mille tonneaux. La coque comporte une quille, laquelle joint l’étrave à l’étambot, c’est-à-dire la proue à la poupe, -puis des couples, c’est-à-dire de robustes côtes taillées en plein cœur de chêne, et courbées comme il faut; ces couples prennent appui de part et d’autre sur cette façon d’épine dorsale qu’est la quille, et montent du plus profond de la bâtisse jusqu’au plus haut, jusqu’au tillac, dit aussi pont des gaillards. Une charpente horizontale, – les lisses, des préceintes, doublées d’un bordé, qu’on assemble à clins ou à franc-bord, – lie les couples entre eux. Et les ponts et les faux-ponts, régnant de tribord à bâbord, et d’arrière en avant, achèvent la solidité merveilleuse de l’ensemble. Au-dessus de la flottaison, deux ou trois entreponts s’étagent vers les gaillards, – gaillard d’avant ou château, gaillard d’arrière ou dunette. Ces entreponts vont du faux-pont, qui est juste au-dessous des gaillards. Et, plus haut, il n’y a que les mâts”.

Quatre mâts. Trois verticaux, l’artimon, le grand mât, la misaine. Un quatrième oblique, le beaupré, à l’avant. Deux de ces mâts, le grand mât et le mât de misaine, servent principalement à la propulsion. Les deux autres, beaupré et artimon, principalement à l’orientation du navire, ce pourquoi chaque mât porte des vergues, et chaque vergue sa voile. Le tout fait une montagne de toile blanche, haute de soixante mètres environ, chaque basse voile étant large d’au moins vingt-cinq. Rien de plus majestueux qu’un vaisseau de l’ancienne marine sous ses voiles.

Ce qui va le plus manquer à la marine royale – qu’elle soit de guerre ou de commerce – c’est la persévérance. Certes, au temps des grandes compagnies maritimes, les Français porteront leur flotte marchande de trois cents à mille vaisseaux. Mais les Britanniques vont en aligner quatre mille et les Hollandais seize mille! Dans cette disproportion se trouve déjà inscrite la perte de la plupart des possessions américaines, malgré les exploits des capitaines corsaires ou des flibustiers.

Il n’est pas d’empire sans maîtrise des mers. L’infortuné Louis XVI devait le comprendre, alors que tout était déjà joué depuis le funeste traité de 1763 – dont certains ont voulu faire une date aussi significative que celle de 1789.

Claude Farrère devait parfaitement tirer la leçon de près de trois siècles d’aventure navale à la française, une histoire en tragiques dents de scie, où l’héroïsme des équipages n’a que rarement compensé l’impéritie des gouvernants.

“C’est une criminelle erreur d’avoir cru qu’on peut avoir des colonies en négligeant d’avoir une marine”.

00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean mabire, mers, thalassocratie, océans, marine, puissance maritime, histoire, atlantique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 24 août 2010

Cola di Rienzi & the Politics of Proto-Fascism

Cola di Rienzi & the Politics of Proto-Fascism

A young Italian nationalist leads his followers on a march through Rome, seizing power from corrupt elites to establish a palingenetic regime. Declaring himself Tribune, his ultimate aim is to recreate the power and glory of Ancient Rome. However, a conspiracy of his enemies topples him from power, and he is imprisoned. Eventually, the most powerful man in the West frees him and restores him to power — albeit as leader of a puppet regime. His second attempt at Italian rebirth is cut short; he is captured, killed, and his body desecrated by the howling mob. A man who had attempted to drive his degenerate countrymen to fulfill a higher destiny is cut down by the unthinking masses — a cowardly herd who lacked the ability to comprehend, much less work towards, this leader’s dreams of glory.

A young Italian nationalist leads his followers on a march through Rome, seizing power from corrupt elites to establish a palingenetic regime. Declaring himself Tribune, his ultimate aim is to recreate the power and glory of Ancient Rome. However, a conspiracy of his enemies topples him from power, and he is imprisoned. Eventually, the most powerful man in the West frees him and restores him to power — albeit as leader of a puppet regime. His second attempt at Italian rebirth is cut short; he is captured, killed, and his body desecrated by the howling mob. A man who had attempted to drive his degenerate countrymen to fulfill a higher destiny is cut down by the unthinking masses — a cowardly herd who lacked the ability to comprehend, much less work towards, this leader’s dreams of glory.

Is this the life of Benito Mussolini, Duce of Fascist Italy? Well, perhaps — but even more accurately it is a description of Il Duce’s predecessor, the Roman notary Cola di Rienzi. In the mid-fourteenth century, 900 years after the Fall of Rome, di Rienzi engaged in a romantic and ill-fated attempt to restore the Roman Republic and, perhaps, the Empire itself. Musto’s book tells us what happened. To those familiar with the life of Mussolini, di Rienzi’s tale is shocking in its similarities — shocking and depressing.

The life of Cola di Rienzi — referred to by Musto as Cola di Rienzo — is well known to historians of the Middle Ages, and was, at one time, well known to Italians in general. But in the twentieth century he was eclipsed by Mussolini, who still symbolizes Roman and Italian renewal in many minds. The self-hating Italian Luigi Barzini did di Rienzi no favors in his book The Italians. Thus, Musto’s sympathetic and well-written biography of di Rienzi is long overdo, and is an excellent addition to the library of any individual interested in European history. Of interest for this essay is the relationship of di Rienzi to fascism and the role played by the church and selfish elites in the downfall of di Rienzi and in the humiliating history of modern Italy.

Roger Griffin (Fascism, Oxford University Press, 1995) famously described fascism as “palingenetic populist ultra-nationalism” — making the elements of renewal, rebirth, and regeneration central to all permutations of this ideology. That Cola di Rienzi was a proto-fascist is quite clear. He was a populist leader, appealing to the middle class against established elites, intent on the regeneration and rebirth of Rome, Italy, and, by example, the world.

That he couched this agenda in highly religious Christian terms is to be expected for the time and place — in fourteenth century Italy he could not do otherwise — and in no way detracts from the fascistic palingenetic tone of his rhetoric and actions. After all, perhaps the “most fascist” of all the twentieth-century fascisms — Romania’s Legionary movement — was devoutly Christian and made spiritual/moral regeneration the palingenetic focus of their ideology. Thus, there is no obvious reason not to see “Rienzism” as a sort of fourteenth century fascism.

Indeed, as Musto describes di Rienzi’s march through Rome (sound familiar?) to establish his buono stato (good state), we read the following : “. . . the people of Rome restored to their proper place, mingling among friends, neighbors, and strangers, all sharing the same sense of rebirth and renewal” (emphasis added). That sounds reasonably palingenetic to me; Cola di Rienzi as Tribune of Rome or Benito Mussolini as Duce of Italy — the similarities outweigh the differences.

That Cola di Rienzi is viewed by many as a generally positive figure who — for all his flaws — sincerely wanted the best for the people suggests that perhaps proto-fascism (or fascism, for that matter) is not the unalloyed evil that some make it out to be.

Musto states that di Rienzi was more of an artist than a politician in his actions and propaganda, which is completely consistent with the aesthetic nature of fascist movements (uniforms, ceremonies, rituals, art, etc.) of the twentieth century. Cola di Rienzi’s friend and admirer was the famed Petrarch, who recognized in the young Tribune the hope of Italy and the possibility of a new age, an age of rebirth and promise. Thus, a primary icon of fourteenth century Western culture was attracted to the sociopolitical and aesthetic characteristics of the Rienzian phenomenon.

Musto notes that di Rienzi spoke not only for the people of Rome but for all the people of “sacred Italy” to whom he wished to extend Roman citizenship. Musto describes in detail how, after spending time with Pope Clement VI — his eventual bitter enemy — di Rienzi returned to Rome to overthrow the feudal rule of the baronial families. These barons had turned the eternal city into a depopulated, anarchical, bloody, and violent mess, with the Roman people groaning under the self-interested misrule of the baronial elite.

Cola spent many months laying the groundwork for his revolution, engaging in various form of propaganda, including art as well as speech, until the day came when he and followers marched to seize power. Cola declared himself Tribune, ousted the barons, and began the formation of the so-called buono stato — a name which implies as much moral/spiritual renewal as much as it does plain good governance.

And di Rienzi did bring good governance; to use twentieth-century language he made the “trains run on time.” Establishing ties with other Italian cities, reaching out to the West as a whole, and supported by Petrarch, di Rienzi captured the attention not only of Europe but also instilled fear into the Islamic world, which saw the possibility of a resurgent Rome as the center of Western resistance to Asiatic expansion.

However, the Pope was not at all pleased with the rise of a secular power base in Rome to challenge the Church. As long as he perceived that di Rienzi would act as an effective mouthpiece to enforce Papal prerogatives against the barons, Clement supported the Tribune. But as soon as it became apparent that di Rienzi was his own man, with his own agenda, and that this agenda included a destiny for Rome and Italy that went beyond slavish subservience to the church, Clement decided that di Rienzi had to go.

Therefore, after months of intriguing against di Rienzi — even to the point of attempting to orchestrate food shortages to turn the Roman people against the Tribune — the Pope (the papacy at this time being self-exiled in France to protect themselves from their secular enemies) dropped the bombshell: on Dec. 3, 1347, Cola di Rienzi was condemned and excommunicated, and all who would support the Tribune were threatened with the same fate.

Indeed, if Rome still rallied behind di Rienzi, the entire city would have been under the Papal interdict; the entire city would have become a pariah in the Western, Christian world. In the fourteenth century, particularly fourteenth century Italy, excommunication was the worst sociopolitical fate for any leader, far worse than merely being labeled a “traitor” (which they called di Rienzi as well).

A whole list of crimes were put forth against the Tribune (including, absurdly, necromancy), and the Pope began to actively collaborate with the barons for the “final act” against the Rienzian regime. By this time, di Rienzi and the Roman people had decisively defeated the barons in the battle of Porta San Lorenzo. But it did not matter. In the year 1347, the Church, and the spiritual power of the Pope, was far more powerful than any army, any military victory. So, with the aid of the Pope, the barons rebelled and deposed di Rienzi, who was forced into exile.

Even then the Pope was not satisfied, remaining “fixated” on di Rienzi, scheming to have him captured and “annihilated.” Such was the hatred of this “Christian man of God” for the Tribune who wished to create regeneration for Romans and Italians. Could di Rienzi, in the fourteenth century, have said “Basta!” and defied the Church? Consider that Mussolini in the twentieth century could not do so, to his detriment. The secular power and ambitions of the Church was and remains a shackle on the aspirations of the Italian people.

Cola di Rienzi attempted to find sanctuary in Prague with the emperor Charles IV who eventually bowed to the overwhelming power of the papacy and turned di Rienzi over to the Inquisition for trial for “heresy.” Part of di Rienzi’s defense was his assertion — somewhat “outrageous” for the fourteenth century — that the church should have no secular power, since the founding basis for Christianity was “poverty and humility.” One can only imagine Pope Clements’s reaction to that.

Eventually brought before Pope Clement, di Rienzi was a shell of his former self, and the symbolism of this meeting cannot be dismissed. The populist and secular (yet devoutly religious) hope of Italy was brought as a humiliated prisoner before the man representing the memetic virus that has infected the West and enslaved the Italian people for centuries.

The worm turned after the death of Clement VI and the ascension of Pope Innocent VI, a less “worldly and extravagant” man than his predecessor. Innocent had, not surprisingly, secular aspirations in Rome and was therefore distressed by the violence and anarchy prevailing after the fall of di Rienzi and the rise, once again, of the baronial families. Therefore, Cola was “rehabilitated” and sent to Rome as a Papal puppet to restore his “good state” — but this time, as Innocent writes, without the “fantastic innovations” of the first Rienzian regime.

Of course, those “fantastic innovations” were merely the assertion of the Roman peoples’ right to rule themselves in a secular state independent of papal micromanagement, and that Rome and Italy were in dire need of regeneration and renewal. This was not exactly what the church wanted, or wants today. And so, a chastened Cola di Rienzi was put forward as Pope Innocent’s tool with the hope that the repeat of the Rienzian regime would not degenerate into farce. Rome not being what she once was, that hope was misplaced.

The ex-tribune (now “senator” and Papal rector) was painfully aware that the real leader of Rome was the Pope, not the Emperor, not any self-proclaimed Tribune. This is something that he had dedicated years to opposing. From the beginning of his second tenure of power — power only at the sufferance of the Pope — the established elites, particularly the barons, opposed and plotted against di Rienzi. The plots became complicated and di Rienzi, after years of imprisonment and hardship, and possibly suffering from epilepsy, was not the same man. Errors of judgment, executions of venerable Roman citizens, and the imposition of required taxes began to fray the support of the fickle Roman masses.

When the end came, at the instigation of the barons and their supporters, it came fast. The howling mob stormed di Rienzi’s residence and drowned out his attempts to reason with them. Cola di Rienzi was caught trying to flee the mob in disguise (like Mussolini); he was stabbed to death (like Caesar); his body was desecrated (like Mussolini again) then burnt to ashes (like Hitler). The ashes were thrown into the Tiber; all physical traces of the Tribune were gone.

The eerily similar lives and political careers of di Rienzi and Mussolini should give one pause. Both men were Italians living in a time of crisis for their people. Both men rose up to lead populist revolts against the established order. Both men established regimes which were initially successful and lauded by many, but then these regimes went sour and were overthrown by the forces of reaction. Both men were imprisoned thereafter. Both men then returned to power through the help of another, more powerful person — in the case of di Rienzi it was the Pope, in the case of Mussolini, Hitler. Both men then attempted to reestablish their regime, eventually failed, were killed by their enemies, and their bodies were desecrated by the mob. Both men attempted to lift the Italian people to greatness, but the special interests were too powerful and the lure of insipid, hedonistic stagnation too great.

The similarities are too many to be a coincidence. This then seems to be a distinctly Italian phenomenon. Who was at fault? Was it the fault of the two leaders themselves? Were they fatally flawed men? No doubt both men, particularly di Rienzi, had their flaws, and these flaws contributed to their failure and demise. But all great men have flaws. This easy explanation does not suffice.

I cannot forget reading Leon DeGrelle’s book on his experiences on the eastern front (translated as Campaign in Russia), fighting for Europe as part of the Wallonian division of the Waffen SS. The Italian soldiers he met were uninterested in fighting. They had no sense of the seriousness of the crusade against Bolshevism and for Europe. Instead, they cared only about “wine, women, and fun in the sun.” Nietzsche’s “last men” to be sure! (The rest of Europe has surely caught up with the Italians since then.) No wonder Italian military performance in WW II was a farce. No wonder that Italians have so long been the anvil of history, not the hammer, a fact lamented by great Italians from the middle ages to Machiavelli to Julius Evola to the present day.

But we cannot solely blame the Italians or focus on the personal flaws of di Rienzi and Mussolini. No, the 800 pound gorilla in the room is the Vatican.

An analysis of the career of di Rienzi clearly shows the pernicious influence of Pope Clement VI. Musto’s book makes it clear that Clement VI was little more than a self-interested feudal lord, more concerned with maintaining petty Papal power and privilege than in the national regeneration promised by di Rienzi. For example, on page 190 we read of the Pope’s real attitude toward di Rienzi’s new regime: “. . . the pope began carefully, delicately plotting Cola’s downfall and seeking his personal humiliation, as well as his public infamita as a traitor and a heretic.” In short, the church plotted to crush the political aspirations of the Italian people to keep them in secular servitude to the Vatican.

There is a long history of such behavior. Cola di Rienzi was not the first man to attempt Italian/Roman regeneration only to fall victim to the Vatican. As Musto tells us, in 1143, the people of Rome rose up against Pope Innocent II, drove the papacy into exile, re-established the Roman Senate, and even started minting coins in the name of “SPQR” — “The Senate and the People of Rome.” Arnold of Brescia, a monk and political philosopher, rose to lead the new republic and offered an intellectual rationale for the church’s renunciation of secular power. But in 1155, at the instigation of the papacy, the German Emperor Frederick I led an army against Rome to crush the republic and reinstall the pope. Arnold of Brescia was burned at the stake as a heretic and his ashes dumped into the Tiber. Yes, to preserve its power, the church turned to foreigners to suppress the political aspirations of the Romans.

The secular power of the church caused a “dual loyalty” problem that remains to this day. Is an Italian’s highest loyalty to Italy or to the Vatican? To di Rienzi and Mussolini or to the Pope? (Or, in Il Duce’s Italy, to the Pope as well as the secular figurehead, the King?) It is interested to contemplate how history might have been changed if the papacy had remained in Avignon, if the church had been disestablished and the papacy denied sovereign status once and for all after the reunification of Italy, or if Mussolini had not signed the Lateran Treaty of 1929, rescuing papal sovereignty from the legal limbo in which it had languished since 1861.

The other major party opposed to Cola di Rienzi were the barons of medieval Rome. As a self-interested elite, enriching themselves at the cost of the people’s well being, they are perfectly analogous to the white globalist elites of today, who routinely betray their race’s interests in their hedonistic pursuit of money, power, and pleasure.

The barons of di Rienzi’s time are also analogous to the established elites (King, nobility, military, and business) of Mussolini’s Italy. These elites opposed a full and radical fascistization of the Italian people and instead valued the well-being of their own caste over that of society as a whole. European-derived peoples, with their greater individualism, tend to produce elites willing to betray their race (and their own ethnic genetic interests) for selfish class/caste/individual interests.

What are the lessons of the story of Cola di Rienzi?

Culturally and politically, the Italians are one of the healthiest people in Europe today. Their tradition of palingenetic populist nationalism has deep roots, nourished and hallowed by the blood of martyrs like Arnold of Brescia, Cola di Rienzi, and Benito Mussolini. They failed because they could not overcome the resistance of the “barons” and the church — those whose petty secular interests are threatened by genuine national renewal. The next time — if there is a next time — things need to be done right.

For the West as a whole, the story of di Rienzi demonstrates that self-interested established elites always oppose palingenesis. It is time for a new elite, one that understands that their own interests and those of their people are one and the same, and who will work first towards survival, and second towards fulfilling a higher destiny, the Destiny of the West.

Will “the people” be up to the challenge? We shall see. One thing is for sure — we cannot afford to waste the likes of a di Rienzi or a Mussolini. Such leaders need to be treasured, not to have their torn bodies hanged upside down for the amusement of the small-brained, milling mob.

It is time for a clean sweep. Reform is the enemy. Only complete rebirth can save us now.

00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, italie, renaissance, 16ème siècle, histoire, fascisme, proto-fascisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 22 août 2010

UN ouvrage fondamental sur la "révolution conservatrice"

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999

Un ouvrage fondamental sur la révolution conservatrice

Richard FABER (Hrsg.), Konservatismus in Geschichte und Gegenwart, Königshausen & Neumann, Würzburg, 1991, ISBN 3-88479-592-9.

Deux contributions de cet ouvrage collectif intéressent directement notre propos: 1) Richard FABER, «Differenzierungen im Begriff Konservatismus. Ein religionssoziologischer Versuch» et 2) Arno KLÖNNE, «"Rechts oder Links?". Zur Geschichte der Nationalrevolutionäre und Nationalbolschewisten». Richard Faber, dont nous connaissons déjà la concision, résume en treize points les positions fondamentales du "conservatisme" (entendu dans le sens allemand et non pas britannique):

◊1) le principe de "mortui plurimi", le culte des morts et des anciens, garant d'un avenir dans la continuité, de la durée.

◊2) Ce culte de la durée implique la nostalgie d'un ordre social stable, comme celui d'avant la révolution, la réforme et la renaissance (Hugo von Hofmannsthal).

◊3) Dans l'actualité, cette nostalgie doit conduire l'homme politique à défendre un ordre économique "sain", respectant la pluralité des forces sociales; à ce niveau, une contradiction existe dans le conservatisme contemporain, où Carl Schmitt, par exemple, dénonce ce néo-médiévisme social, comme un "romantisme politique" inopérant, au nom d'un étatisme efficace, plus dur encore que le stato corporativo italien.

◊4) L'ordre social et politique dérive d'une représentation de l'empire (chinois, babylonien, perse, assyrien ou romain) comme un analogon du cosmos, comme un reflet microcosmique du macrocosme. Le christianisme médiéval a retenu l'essentiel de ce cosmisme païen (urbs deis hominibusque communis). La querelle dans le camp conservateur, pour Faber, oppose ceux qui veulent un retour sans médiation aux sources originales païennes et ceux qui se contentent d'une répétition de la synthèse médiévale christianisée.

◊5) Les conservateurs perçoivent le ferment chrétien comme subversif: ils veulent une religion qui ne soit pas opposée au fonctionnement du politique; à partir de là, se développe un anti-christianisme conservateur et néo-païen, ou on impose, à la suite de Joseph de Maistre, l'expédiant d'une infaillibilité pontificale pour barrer la route à l'impolitisme évangélique.

◊6) Les positivistes comtiens, puis les maurrassiens, partageant ce raisonnement, déjà présent chez Hegel, parient pour un catholicisme athée voire pour une théocratie athée.

◊7) Un certain post-fascisme (défini par Rüdiger Altmann), observable dans toutes les traditions politiques d'après 1945, vise l'intégration de toutes les composantes de la société pour les soumettre à l'économie. Ainsi, le pluralisme, pourtant affiché en théorie, cède le pas devant l'intégration/homologation (option du conservatisme technocrate).

◊8) Dans ce contexte, se développe un catholicisme conservateur, hostile à l'autonomie de l'économie et de la société, lesquelles doivent se soumettre à une "synthèse", celle de l'"organisme social" (suite p. 67).

◊9) Le contraire de cette synthèse est le néo-libéralisme, expression d'un polythéisme politique, d'après Faber. Les principaux représentants de ce polythéisme libéral sont Odo Marquard et Hans Blumenberg.

◊10) Dans le cadre de la dialectique des Lumières, Locke estimait que l'individu devait se soumettre à la société civile et non plus à l'autorité politique absolue (Hobbes); l'exigence de soumission se mue en césarisme chez Schmitt. Dans les trois cas, il y a exigence de soumission, comme il y a exigence de soumission à la sphère économique (Altmann). Le conservatisme peut s'en réjouir ou s'en insurger, selon les cas.

◊11) Pour Faber, comme pour Walter Benjamin avant lui, le conservatisme représente une "trahison des clercs" (ou des intellectuels), où ceux-ci tentent de sortir du cul-de-sac des discussions sans fin pour déboucher sur des décisions claires; la pensée de l'urgence est donc une caractéristique majeure de la pensée conservatrice.

◊12) Faber critique, à la suite d'Adorno, de Marcuse et de Benjamin, le "caractère affirmateur de la culture", propre du conservatisme. Il remarque que Maurras et Maulnier s'engagent dans le combat politique pour préserver la culture, écornée et galvaudée par les idéologies de masse. Waldemar Gurian, disciple de Schmitt et historien de l'Action Française, constate que les sociétés ne peuvent survivre si la Bildung disparaît, ce mélange de raffinement et d'éducation, propre de l'élite intellectuelle et créatrice d'une nation ou d'une civilisation.

◊13) Dans son dernier point, Faber revient sur la cosmologie du conservatisme. Celle-ci implique un temps cyclique, en apparence différent du temps chrétien, mais un auteur comme Erich Voegelin accepte explicitement la "plus ancienne sagesse de l'homme", qui se soumet au rythme du devenir et de la finitude. Pour Voegelin, comme pour certains conservateurs païens, c'est la pensée gnostique, ancêtre directe de la modernité délétère, qui rejette et nie "le destin cyclique de toutes choses sous le soleil". La gnose christianisée ou non du Bas-Empire, cesse de percevoir le monde comme un cosmos bien ordonné, où l'homme hellénique se sentait chez lui. Le gnostique de l'antiquité tardive, puis l'homme moderne qui veut tout modifier et tout dépasser, ne parvient plus à regarder le monde avec émerveillement. Le chrétien catholique Voegelin, qui aime la création et en admire l'ordre, rejoint ainsi le païen catholique Maurras. Albrecht Erich Günther, figure de la révolution conservatrice, définit le conservatisme non comme une propension à tenir à ce qui nous vient d'hier, mais propose de vivre comme on a toujours vécu: quod semper, quod ubique, quod omnibus.

Dans sa contribution, Arno Klönne évoque la démarche anti-système de personnalités comme Otto Strasser, Hans Ebeling, Ernst Niekisch, Beppo Römer, Karl O. Paetel, etc., et résume clairement cette démarche entre tous les fronts dominants de la pensée politique allemande des années 20 et 30. Le refus de se laisser embrigader est une leçon de liberté, que semble reprendre la "Neue Rechte" allemande actuelle, surtout par les textes de Marcus Bauer, philosophe et théologien de formation. Un excellent résumé pour l'étudiant qui souhaite s'initier à cette matière hautement complexe (RS).

00:10 Publié dans Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, révolution conservatrice, allemagne, histoire, weimar, années 20, droite, conservatisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 20 août 2010

Nouvelle Revue d'Histoire n°49: en kiosque!

16:19 Publié dans Histoire, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, histoire, afghanistan, moyen orient, nouvelle droite |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 06 août 2010

Prussien par élection

Prussien par élection

Hommage à Hans-Joachim Schoeps, à l’occasion du trentième anniversaire de sa disparition

« On n’est pas Prussien par le sang, on le devient par un acte de foi ». Cette phrase est due à la plume du philosophe juif et de l’explorateur des religions Hans-Joachim Schoeps. Le 8 juillet 2010, il y avait juste trente ans qu’il avait quitté ce monde. Inutile de préciser que la maxime mise en exergue de ce texte le concernait personnellement : Schoeps s’affirmait Prussien.

« On n’est pas Prussien par le sang, on le devient par un acte de foi ». Cette phrase est due à la plume du philosophe juif et de l’explorateur des religions Hans-Joachim Schoeps. Le 8 juillet 2010, il y avait juste trente ans qu’il avait quitté ce monde. Inutile de préciser que la maxime mise en exergue de ce texte le concernait personnellement : Schoeps s’affirmait Prussien.

Après la seconde guerre mondiale, à une époque où le peuple allemand entamait le long processus qui consistait à se nier soi-même, Schoeps s’est dressé et a commencé à militer pour le droit de l’Allemagne à la vie. Il savait comment son engagement allait être perçu et il l’a dit de manière très pertinente : « Les pierres angulaires de ma vie, être tout à la foi conservateur, prussien et juif, font bien évidemment l’effet d’une provocation chez les fils rouges de pères bruns ». Les insultes n’ont pas manqué de fuser : Wolf Biermann, compositeur juif de chansons d’inspiration communiste, s’est immédiatement laissé aller en étiquetant Schoeps de « Juif à la Heil Hitler ». Cette insulte était bien entendu une aberration telle qu’elle n’a jamais eu d’équivalent. De fait, Schoeps, qui a enseigné jusqu’en 1938 au Gymnasium juif de Vienne, n’avait pas eu d’autre alternative, après la terrible « Nuit de Cristal » d’emprunter le chemin de l’exil. Il s’est rendu en Suède. Son père, le Dr. Julius Schoeps, colonel médecin militaire attaché à l’état-major, et d’après le très officiel « Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration » (« Manuel biographique de l’émigration germanophone ») , un « nationaliste allemand », est mort en 1942 dans le camp-ghetto de Theresienstadt.

Le rêve de l’unité allemande

Hans-Joachim Schoeps est né en 1909 à Berlin. Il était sentimentalement et profondément lié à la capitale allemande et le resta jusqu’à la fin de ses jours. Il n’a malheureusement pas pu vivre la chute du Mur et la réunification du pays. Dans les souvenirs qu’il nous a laissés, il écrit : « ah, que j’aimerais encore une fois au moins me promener dans les rues de Potsdam et entendre le son des vieilles cloches de l’église de la garnison ou me retrouver sur les murailles de Marienburg pour voir y flotter l’aigle noir et le drapeau avec nos deux couleurs, le drapeau sous lequel ont combattu les Chevaliers de l’Ordre pour gagner la Prusse au Reich ».

Pendant la République de Weimar, Schoeps a fréquenté les nationaux-allemands, les mouvements de jeunesse « bündisch » (liguistes), liés à la tradition des Wandervögel, mais en s’intéressant à la politique et animés par une volonté de forger une société et un Etat nouveaux. En 1932, une année après avoir obtenu son doctorat en philosophie, thèse qui portait sur « l’histoire de la philosophie religieuse juive à l’époque moderne », Schoeps fonde le « Deutscher Vortrupp – Gefolgschaft deutsche Juden » (« Avant-garde des éclaireurs allemands – Leudes juifs allemands »), pour offrir un espace d’activité et de survie aux Juifs allemands patriotes, leur donnant simultanément la possibilité d’agir pour forger un ordre nouveau. L’entreprise fut un échec car ni les antisémites de la NSDAP ni les sionistes ne voulaient voir se constituer un tel mouvement.

En 1946, Schoeps revient de Suède et se fixe à nouveau en Allemagne. Il a l’honneur de refuser catégoriquement l’offre que lui fit immédiatement l’occupant américain : travailler dans un journal sous licence pour participer à la rééducation du peuple. « Je ne veut pas devenir un Quisling des Américains », déclara-t-il à la suite de son refus hautain. En 1947, il obtient un nouveau titre de docteur à l’Université de Marbourg et, à partir de 1950, il enseigne l’histoire des religions et des idées à l’Université d’Erlangen. Dans le cadre de ses activités universitaires, il s’est toujours dressé contre les accusations collectives que l’idéologie nouvelle, anti-allemande, ne cessait de formuler. Schoeps s’engage aussi pour réhabiliter l’histoire prussienne, continuellement diffamée. Dès 1951, il réclame la reconstitution de la Prusse, que le Conseil de Contrôle interallié avait dissoute en 1947.

Après la guerre, il n’a jamais cessé non plus de parler au nom de la communauté juive d’Allemagne. Il refusait de s’identifier aux idéologues du sionisme et n’a jamais voulu se rendre dans le nouvel Etat d’Israël.

(article paru dans DNZ, n°28/juillet 2010).

00:15 Publié dans Judaica, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, judaica, judaïsme, révolution conservatrice, histoire, années 30, années 40, weimar |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 15 juillet 2010

Foundations of Russian Nationalism

Foundations of Russian Nationalism

Translated by Greg Johnson

Throughout its history, Russia has been estranged from European dynamics. Its nationalism and national ideology are marked by a double game of attraction and revulsion towards Europe in particular and the West in general.

The famous Italian Slavist Aldo Ferrari points out that from the 10th to the 13th centuries, the Russia of Kiev was well-integrated into the medieval economic system. The Tartar invasion tore Russia away from the West. Later, when the Principality of Moscow reorganized itself and rolled back the residues of the Tartar Empire, Russia came to see itself as a new Orthodox Byzantium, different from the Catholic and Protestant West. The victory of Moscow began the Russian drive towards the Siberian vastness.

The rise of Peter the Great, the reign of Catherine the Great, and the 19th century brought a tentative rapprochement with the West.

To many observers, the Communist revolution inaugurated a new phase of autarkic isolation and de-Westernization, in spite of the Western European origin of its ideology, Marxism.

But the Westernization of the 19th century had not been unanimously accepted. At the beginning of the century, a fundamentalist, romantic, nationalist current appeared with vehemence all over Russia: against the “Occidentalists” rose the “Slavophiles.” The major cleavage between the left and the right was born in Russia, in the wake of German romanticism. It is still alive today in Moscow, where the debate is increasingly lively.

The leader of the Occidentalists in the 19th century was Piotr Chaadaev. The most outstanding figures of the “Slavophile” camp were Ivan Kireevski, Aleksei Khomiakov, and Ivan Axakov. Russian Occidentalism developed in several directions: liberal, anarchist, socialist. The Slavophiles developed an ideological current resting on two systems of values: Orthodox Christendom and peasant community. In non-propagandistic terms, that meant the autonomy of the national churches and a savage anti-individualism that regarded Western liberalism, especially the Anglo-Saxon variety, as a true abomination.

Over the decades, this division became increasingly complex. Certain leftists evolved towards a Russian particularism, an anti-capitalist, anarchist-peasant socialism. The Slavophile right mutated into “panslavism” manipulated to further Russian expansion in the Balkans (supporting the Romanians, Serbs, Bulgarians, and Greeks against the Ottomans).