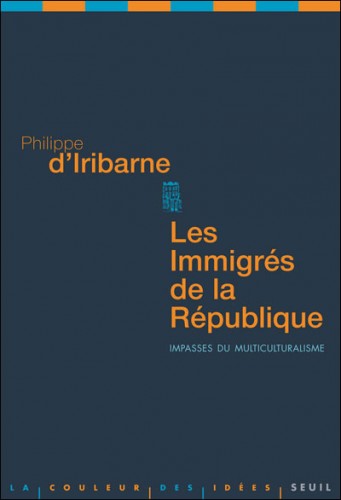

Selon Philippe d’Iribarne, chercheur atypique, dans le monde du travail ou à l’égard des immigrés, notre pays est tiraillé entre le respect de tous les particularismes et la défense d’une égalité sans faille.

Pourquoi le modèle français d’intégration des immigrés ne fonctionne-t-il plus ? Qu’y a-t-il de particulier dans l’identité française qui rend les réformes si difficiles dans ce pays ? Philippe d’Iribarne montre que l’universalisme et la défense des particularismes s’y combinent, souvent mal. La fierté des métiers, les statuts et beaucoup de traits particuliers remontent loin dans notre histoire.

Comment expliquez-vous l’écartèlement entre la volonté de la France d’assimiler ses immigrés et celle de « respecter les différences » ?

Nous sommes dans une situation paradoxale qu’on a retrouvée lors des débats sur l’identité française ou de l’expulsion des Roms. Il y a une tension entre le citoyen et l’individu.

Nous sommes dans une situation paradoxale qu’on a retrouvée lors des débats sur l’identité française ou de l’expulsion des Roms. Il y a une tension entre le citoyen et l’individu.

D’une part, la France se définit comme la patrie des droits de l’homme, dans laquelle tout citoyen est l’égal de tout autre, où tout ce qui est discriminatoire doit être refusé au nom des idéaux d’égalité et de liberté.

Et, d’autre part, on a une vision différenciée de la société lorsqu’il s’agit de la gestion individuelle du quotidien, comme le choix du lieu où l’on habite, de l’école de ses enfants ou de qui on embauche.

Depuis la Révolution, la France s’affirme à la fois par une volonté de construire, dans la vie politique, une société sur la base des droits et des devoirs des citoyens, et, dans la vie sociale, par une prise en compte des particularités, notamment des origines, basque, bretonne, italienne, hongroise ou maghrébine. La question de l’immigration est prise entre ces deux représentations.

Le rapport au travail l’est aussi. La loi Le Chapelier, en 1791, voulait reformater les relations de travail selon les principes d’une société de citoyens régie par des contrats, interdisant les corporations et les syndicats. Mais il a bien fallu admettre, avec le temps, que cela ne marchait pas. On a reconstruit une France d’individus ayant des métiers, des sous-métiers, des statuts et des privilèges, et on a magnifié les idées de grandeur et de noblesse du métier.

On aboutit ainsi à un compromis entre l’idée d’égalité – celui qui a un métier modeste est l’égal, dans le respect accordé à son métier, de celui qui en a un plus prestigieux – et une inégalité fondée sur le fait que tous les métiers ne sont pas équivalents.

La France slalome entre une forme républicaine universaliste – c’est parce qu’on a accès à l’universel du citoyen qu’on est grand – et une forme de grandeur particulariste – c’est en tant qu’on appartient à un corps particulier qu’on est grand. Aucune de ces deux visions n’a triomphé de l’autre, et on va de compromis en compromis.

Finalement, ça n’a pas trop mal fonctionné. Le modèle républicain ne se porte pas si mal ?

L’intégration dans le corps politique et l’intégration dans le corps social sont allées de concert pendant longtemps. Mais cela concernait des populations culturellement assez « proches », et le marché du travail absorbait tout le monde. De plus, l’intégration par l’école, les syndicats, l’Eglise et l’armée fonctionnait.

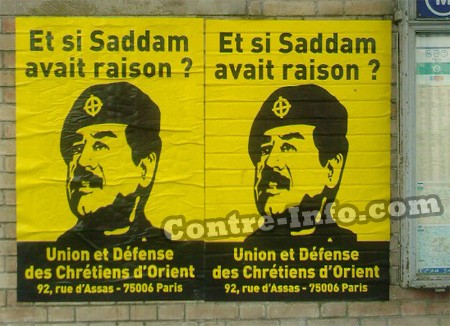

Aujourd’hui, tout cela est mis en question. Et la question coloniale comme celle de l’islam pèsent sur les nouvelles vagues migratoires. L’idéal d’assimilation des immigrés a été remis en cause en même temps qu’était discutée la « supériorité » de l’Occident et que progressait l’idée d’égalité des cultures.

Alors, la solution passe-t-elle par le communautarisme, la reconnaissance des différences ?

Certaines sociétés, comme l’Inde ou les Etats-Unis, assument pleinement leur diversité. Mais elles sont très inégalitaires et « ségréguées ». Le problème, c’est qu’on ne peut pas avoir une société très respectueuse de la diversité de ses populations et en même temps peu inégalitaire et peu « ségréguée ».

La société française est plus respectueuse des différences qu’elle ne le fut jamais, mais, simultanément, se développent de fortes inégalités et des ségrégations dramatiques. Et nous sommes incapables de choisir.

Je crains que le modèle multiculturel ne fasse bon marché de la pression redoutable que les communautés exercent sur leurs membres. Au nom de la liberté, on abandonne chacun au contrôle d’un environnement répressif. C’est pourquoi la vision française selon laquelle la puissance publique doit aider l’individu à s’émanciper de la pression communautaire – idée horrible pour des Américains ou des Anglais – me semble toujours valable et bonne.

On pourrait vous reprocher d’avoir une approche trop « culturaliste » ?

Il y a un vrai problème autour du terme de « culture ». Ce à quoi on pense spontanément, ce sont des manières de faire, des moeurs, des pratiques et coutumes transmises par l’Histoire. Mais nos sociétés sont étrangères à cette forme de culture. Les individus s’y définissent et agissent de manière plurielle et évolutive. Il ne faut pas essentialiser la culture.

Néanmoins, cela n’efface pas le fait que les Français d’aujourd’hui comme ceux d’avant la Révolution perpétuent un certain nombre d’attitudes et de conceptions qui ont perduré. Le défi de l’analyse culturelle consiste à expliquer pourquoi, dans la modernité la plus accomplie, demeurent un certain nombre de repères anciens, par exemple des conceptions de la liberté différentes dans des pays aussi proches que l’Allemagne, l’Angleterre et la France.

Ainsi, pour un Français, il y a des continuités entre la conception contemporaine de la liberté et la vision de l’homme libre qui prévalait au Moyen Age. Certes, le cadre d’une multinationale qui gère des rapports avec ses clients ne ressemble en rien au membre du Parlement qui résistait au roi. Pourtant, la structure de leurs imaginaires possède des éléments comparables. De même, l’imaginaire du vivre ensemble des Chinois, des Camerounais ou des Mexicains est particulier pour des raisons qui remontent loin dans leur histoire.

Vous avez justement étudié les comportements dans plusieurs filiales du Groupe Lafarge à travers le monde. Avez-vous noté des différences ?

Oui. Par exemple, Lafarge a rédigé des principes d’action en plusieurs langues. En anglais, pour définir le rapport au client, on utilise le mot provide, fournir, quand en français on parle d’ « offrir ». Les Français veulent « offrir » ou « prescrire » à leurs clients, dans une attitude pleine de noblesse, un ensemble de produits auxquels ceux-ci n’auraient pas forcément songé. C’est impensable pour des Anglo-Saxons. Les Américains, plus prosaïquement, veulent « fournir » au consommateur ce qu’il demande dans le cadre d’un contrat aux clauses bien définies.

Ces différences s’expriment aussi dans le rapport au pouvoir. En France ou aux Etats-Unis, l’équilibre entre gouvernants et gouvernés s’obtient grâce à des contre-pouvoirs, à des groupes organisés ou à des recours légaux. En Chine, au-delà du régime actuel, la tradition est différente : il n’y a guère de ces contre-pouvoirs, mais la revendication d’un « bon pouvoir », attentif au bien du peuple, est très forte. Ces conceptions ont des conséquences sur le comportement en entreprise.

Comment expliquez-vous la crise du modèle social français ?

Dans tous les pays de culture européenne, il n’a pas été évident de concilier l’idée du citoyen libre dans une société démocratique avec la condition de travailleur salarié dépendant d’un patron. Il a fallu tout le XIXe siècle pour construire des compromis entre les deux visions, différents selon les pays. Aux Etats-Unis, cela s’est réalisé autour des rapports contractuels entre les partenaires, permettant d’échapper à l’ « esclavage du salariat ». En Allemagne et dans la plupart des pays du nord de l’Europe, ça s’est construit autour des idées de tables rondes et de cogestion.

En France, c’est le métier et le statut qui ont été des protections contre l’arbitraire du pouvoir. Cela a spécialement bien marché après la Seconde Guerre mondiale, dans une période où la concurrence internationale, les exigences financières de rentabilité et le rôle des actionnaires étaient limités. C’était l’époque de la généralisation de la catégorie des « cadres », un statut entraînant la conscience d’une responsabilité à l’égard de la société qui dépassait l’entreprise.

Le contexte est très différent aujourd’hui, car les entreprises ont dû « serrer les boulons ». On l’a vu avec France Télécom, une entreprise où statuts et métiers avaient une place centrale, et dans laquelle on a appliqué des recettes de management américaines, transformant des techniciens en commerciaux, organisant une mobilité généralisée. Dans ce genre d’entreprise – c’est vrai aussi à EDF ou à la SNCF -, le salarié avait aussi le sentiment de travailler pour le bien public. La remise en cause des métiers provoque une déstabilisation générale. De même, il s’est creusé un immense fossé parmi les cadres quand les revenus des dirigeants ont explosé.

La résistance à la réforme des retraites a-t-elle eu quelque chose à voir avec ces sentiments de déclassement ?

La quasi-absence de négociations avait laissé l’impression à beaucoup qu’ils étaient méprisés. Les salariés français, qui fonctionnent avec une logique de l’honneur, se sentent réduits au rôle de machines à produire, de pions dans un jeu où ils ne comptent plus. C’est la fin du compromis où le salarié savait qu’il était subordonné au patron mais pensait quand même qu’il était maître de son métier, et par là respecté.

Le malaise autour du travail en France provient de cette remise en cause de la fierté du salarié et du citoyen. Fierté provenant du modèle de l’homme libre qui ne plie ni par peur ni par intérêt. Ce refus de plier, bien signalé par Tocqueville, n’est pas contradictoire avec l’idée d’allégeance. Mais c’est une allégeance envers celui qui vous respecte. Un Américain ne comprendrait pas, il penserait aliéner sa liberté, alors qu’il acceptera beaucoup plus de contraintes si elles sont définies dans un rapport contractuel.

Comment voyez-vous l’évolution des problèmes de l’immigration ?

Il y a une grande variété de destins entre les immigrés qui intègrent des grandes écoles ou qui réussissent dans le monde des affaires et ceux qui semblent presque en dehors du système, génération après génération.

Le défi de l’immigration concerne tous les pays européens. On a cru qu’on pouvait construire une société globale composée d’un ensemble d’individus parfaitement dissemblables, à condition de bâtir des institutions communes, en séparant complètement une vie publique gérée par ces institutions et une vie privée, espace de pluralité.

Cette conception était compatible avec une faible hétérogénéité culturelle, en particulier religieuse. Elle devient problématique aujourd’hui. Toutes les sociétés européennes sont devant un problème énorme : ce modèle ne parvenant plus à gérer une hétérogénéité croissante, que va-t-on faire ?

———————-

Polytechnicien et ingénieur des Mines, Directeur de recherche au CNRS, Philippe d’Iribarne a conduit des recherches sur l’adaptation du management à la diversité des cultures. Auteur de La Logique de l’honneur (Seuil, 1989) et Penser la diversité du monde (Seuil, 2008), il vient de publier Les Immigrés de la République – Impasses du multiculturalisme (Seuil). Membre du conseil scientifique de l’Agence française de développement, il a occupé diverses fonctions au service de l’Etat.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

The shore party consisted of 97 dogs and eight humans, all Norwegian: Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel, Oscar Wisting, Jørgen Stubberud, Hjalmar Johansen, Kristian Prestrud, and Roald Amundsen. Like Scott, they built a hut, but, unlike Scott, when the snow and drift started to cover it, Amundsen’s party allowed it to be buried, and expanded their living quarters by excavating a network caverns in the ice, where they set up their kennel and their workshops. This not only afforded them more space, but also insulated them from the elements.

The shore party consisted of 97 dogs and eight humans, all Norwegian: Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel, Oscar Wisting, Jørgen Stubberud, Hjalmar Johansen, Kristian Prestrud, and Roald Amundsen. Like Scott, they built a hut, but, unlike Scott, when the snow and drift started to cover it, Amundsen’s party allowed it to be buried, and expanded their living quarters by excavating a network caverns in the ice, where they set up their kennel and their workshops. This not only afforded them more space, but also insulated them from the elements. This takes us to the diet. Scott’s understanding of a polar explorer’s nutritional requirements was the best that could be expected from the Edwardian era, so he cannot be blamed for having had inadequate provisions. Indeed, having learned from his failed bid for the Pole in 1902 and from

This takes us to the diet. Scott’s understanding of a polar explorer’s nutritional requirements was the best that could be expected from the Edwardian era, so he cannot be blamed for having had inadequate provisions. Indeed, having learned from his failed bid for the Pole in 1902 and from  Amundsen’s original ambition had been to conquer the North Pole. For most of his life, he tells us, he had been fascinated by the far North. That he turned South owed to his being beaten to the North Pole by the American explorers Fredrick Cook (in 1908) and Robert Peary (in 1909), who made independent claims. Therefore, upon reaching the South Pole, Amundsen experienced mixed feelings: he says that it did not feel to him like the accomplishment of his life’s ambition. All the same, aware of the controversies surrounding Cook’s and Peary’s polar claims, he determined to make absolutely certain that he had indeed reached the geographical South Pole, and spent several days taking measurements with a variety of instruments within a chosen radius. He named his South Pole station Polheim. There he left a small tent with a letter for Scott to deliver to the King Haakon VII of Norway, as proof and testimony of his accomplishment in the event he failed to return to base safely.

Amundsen’s original ambition had been to conquer the North Pole. For most of his life, he tells us, he had been fascinated by the far North. That he turned South owed to his being beaten to the North Pole by the American explorers Fredrick Cook (in 1908) and Robert Peary (in 1909), who made independent claims. Therefore, upon reaching the South Pole, Amundsen experienced mixed feelings: he says that it did not feel to him like the accomplishment of his life’s ambition. All the same, aware of the controversies surrounding Cook’s and Peary’s polar claims, he determined to make absolutely certain that he had indeed reached the geographical South Pole, and spent several days taking measurements with a variety of instruments within a chosen radius. He named his South Pole station Polheim. There he left a small tent with a letter for Scott to deliver to the King Haakon VII of Norway, as proof and testimony of his accomplishment in the event he failed to return to base safely. WikiLeaks lässt in seinen Bemühungen, Licht in das Dunkel von Verschwörungen, Korruption und Vertuschungen zu bringen, nicht nach und erschüttert damit weiterhin die politische Welt. Aus den jüngsten, von WikiLeaks veröffentlichten amerikanischen Botschaftsberichten geht hervor, dass die USA als treibende Kraft hinter den Kulissen daran beteiligt sind, europäischen Ländern gentechnisch veränderte Organismen (sogenannte »GMO«) aufzuzwingen. Sollten sie sich weigern, hätten sie mit gesalzenen Strafmaßnahmen zu rechnen.

WikiLeaks lässt in seinen Bemühungen, Licht in das Dunkel von Verschwörungen, Korruption und Vertuschungen zu bringen, nicht nach und erschüttert damit weiterhin die politische Welt. Aus den jüngsten, von WikiLeaks veröffentlichten amerikanischen Botschaftsberichten geht hervor, dass die USA als treibende Kraft hinter den Kulissen daran beteiligt sind, europäischen Ländern gentechnisch veränderte Organismen (sogenannte »GMO«) aufzuzwingen. Sollten sie sich weigern, hätten sie mit gesalzenen Strafmaßnahmen zu rechnen.

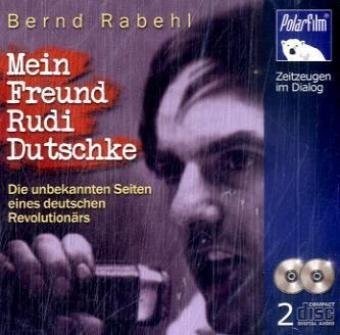

A: United States even today have the right to intervene in the internal affairs of every European Union member state, and especially in Germany. It is not necessary to use military force for this. How was that achieved? After 1945, German elite went through the process of re-education. US was also exerting influence over the policies of German syndicates and political parties.

A: United States even today have the right to intervene in the internal affairs of every European Union member state, and especially in Germany. It is not necessary to use military force for this. How was that achieved? After 1945, German elite went through the process of re-education. US was also exerting influence over the policies of German syndicates and political parties. A: I was shocked when I saw how quickly people can discard their ideals, literally overnight, and step in the roles of “important politicians”. I’m horrified by the barefaced hatred of these people towards their own German nation. Tossed in the garbage bin are the great achievements of the German workers’ movement, German conservatism and liberalism. I, on the other hand, believe the European culture can only exist as the sum of different, national cultures, and not some amorphous mass drowned in the common cauldron as a unified “Coca-Cola culture”.

A: I was shocked when I saw how quickly people can discard their ideals, literally overnight, and step in the roles of “important politicians”. I’m horrified by the barefaced hatred of these people towards their own German nation. Tossed in the garbage bin are the great achievements of the German workers’ movement, German conservatism and liberalism. I, on the other hand, believe the European culture can only exist as the sum of different, national cultures, and not some amorphous mass drowned in the common cauldron as a unified “Coca-Cola culture”.

All of Breker’s pieces have precedents in the ancient world, but this has to be understood in an active rather than a passive or re-directed way. If we think of the Hellenism which Alexander’s all-conquering armies inspired deep into Asia Minor (and beyond), then pieces like the Laocoön at the Vatican or the full-nude portrait of Demetrius the First of Syria, whose modelling recalls Lysippus’ handling, are definite precursors. (This latter piece is in the National Museum in Rome.) Yet Breker’s work is quite varied, in that it contains archaic, semi-brutalist, unshorn, martial relief and post-Cycladic material. There is also the resolution of an inner tension leading to a Stoic calm, or a heroic and semi-religious rest, that recalls the Mannerist art of the sixteenth century. Certain commentators, desperate for some sort of affiliation to modernism in order to “save” Breker, speak loosely of Expressionist sub-plots. This is quite clearly going too far — but it does draw attention to one thing . . . namely, that many of these sculptures indicate an achievement of power, a rest or beatitude after turmoil. They are indicative of Hemingway’s definition of athletic beauty — that is to say, grace under pressure or a form of same.

All of Breker’s pieces have precedents in the ancient world, but this has to be understood in an active rather than a passive or re-directed way. If we think of the Hellenism which Alexander’s all-conquering armies inspired deep into Asia Minor (and beyond), then pieces like the Laocoön at the Vatican or the full-nude portrait of Demetrius the First of Syria, whose modelling recalls Lysippus’ handling, are definite precursors. (This latter piece is in the National Museum in Rome.) Yet Breker’s work is quite varied, in that it contains archaic, semi-brutalist, unshorn, martial relief and post-Cycladic material. There is also the resolution of an inner tension leading to a Stoic calm, or a heroic and semi-religious rest, that recalls the Mannerist art of the sixteenth century. Certain commentators, desperate for some sort of affiliation to modernism in order to “save” Breker, speak loosely of Expressionist sub-plots. This is quite clearly going too far — but it does draw attention to one thing . . . namely, that many of these sculptures indicate an achievement of power, a rest or beatitude after turmoil. They are indicative of Hemingway’s definition of athletic beauty — that is to say, grace under pressure or a form of same. Another interesting exchange between Muller and Breker in this interview concerns the Shoah. (It is important to realise that this highly-charged chat is not an exercise in reminiscence. It concerns the morality of revolutionary events in Europe and their aftermath.) By any stretch, Breker declares himself to be a believer and that the criminal death through a priori malice of anyone, particularly due to their ethnicity, is wrong. At first sight this appears to be an unremarkable statement. A bland summation would infer that the neo-classicist was a believer in Christian ethics, et cetera. . . . Yet, viewed again through a different premise, something much more revolutionary emerges. Breker declares himself to be a “believer” (that is to say, an “exterminationist” to use the vocabulary of Alexander Baron); yet even to affirm this is to admit the possibility of negation or revision (itself a criminal offense in the new Germany). For the most part contemporary opinion mongers don’t declare that they believe in Global warming, the moon shot, or the link between HIV and AIDS — they merely affirm that no “sane” person doubts it.

Another interesting exchange between Muller and Breker in this interview concerns the Shoah. (It is important to realise that this highly-charged chat is not an exercise in reminiscence. It concerns the morality of revolutionary events in Europe and their aftermath.) By any stretch, Breker declares himself to be a believer and that the criminal death through a priori malice of anyone, particularly due to their ethnicity, is wrong. At first sight this appears to be an unremarkable statement. A bland summation would infer that the neo-classicist was a believer in Christian ethics, et cetera. . . . Yet, viewed again through a different premise, something much more revolutionary emerges. Breker declares himself to be a “believer” (that is to say, an “exterminationist” to use the vocabulary of Alexander Baron); yet even to affirm this is to admit the possibility of negation or revision (itself a criminal offense in the new Germany). For the most part contemporary opinion mongers don’t declare that they believe in Global warming, the moon shot, or the link between HIV and AIDS — they merely affirm that no “sane” person doubts it.

Turkey's foreign minister says he wants to repair ties with Israel, damaged

Turkey's foreign minister says he wants to repair ties with Israel, damaged

Sans doute le grand romancier trouva-t-il aussi dans le livre du philosophe, comme le remarque José Luis Goyenna dans son intéressante (quoique pleine de fautes) préface, en plus d'images étonnantes bien propres à enthousiasmer l'écrivain, une authentique philosophie de la liberté comme accomplissement métaphysique du moi qui, à la différence de celle de Sartre qualifiée par l'auteur d'Ultramarine de «pensée de seconde main» (2), ne se dépêcherait pas bien vite de déposer aux pieds de l'idole le fardeau trop pesant, enchaînant ainsi la liberté à la seule discipline stupide des masses. Tout lecteur de La révolte des masses aime je crois, en tout premier lieu, l'écriture de ce livre érudit, pressé, menaçant, parfois prodigieusement lucide et même, osons ce mot tombé dans l'ornière journalistique, prophétique.

Sans doute le grand romancier trouva-t-il aussi dans le livre du philosophe, comme le remarque José Luis Goyenna dans son intéressante (quoique pleine de fautes) préface, en plus d'images étonnantes bien propres à enthousiasmer l'écrivain, une authentique philosophie de la liberté comme accomplissement métaphysique du moi qui, à la différence de celle de Sartre qualifiée par l'auteur d'Ultramarine de «pensée de seconde main» (2), ne se dépêcherait pas bien vite de déposer aux pieds de l'idole le fardeau trop pesant, enchaînant ainsi la liberté à la seule discipline stupide des masses. Tout lecteur de La révolte des masses aime je crois, en tout premier lieu, l'écriture de ce livre érudit, pressé, menaçant, parfois prodigieusement lucide et même, osons ce mot tombé dans l'ornière journalistique, prophétique.

It is almost too perfectly-scripted to be true. A discontented 22 -year old US Army soldier on duty in Baghdad, Bradley Manning, a low-grade US Army intelligence analyst, described as a loner, a gay in the military, a disgruntled “computer geek,” sifts through classified information at Forward Operating Base Hammer. He decides to secretly download US State Department email communications from the entire world over a period of eight months for hours a day, onto his blank CDs while pretending to be listening to Lady Gaga. In addition to diplomatic cables, Manning is believed to have provided WikiLeaks with helicopter gun camera video of an errant US attack in Baghdad on unarmed journalists, and with war logs from Iraq and Afghanistan.

It is almost too perfectly-scripted to be true. A discontented 22 -year old US Army soldier on duty in Baghdad, Bradley Manning, a low-grade US Army intelligence analyst, described as a loner, a gay in the military, a disgruntled “computer geek,” sifts through classified information at Forward Operating Base Hammer. He decides to secretly download US State Department email communications from the entire world over a period of eight months for hours a day, onto his blank CDs while pretending to be listening to Lady Gaga. In addition to diplomatic cables, Manning is believed to have provided WikiLeaks with helicopter gun camera video of an errant US attack in Baghdad on unarmed journalists, and with war logs from Iraq and Afghanistan.